Abstracts

Résumé

Le présent article se penche sur les modalités de la mort dans l’oeuvre cinématographique Journal 1, réalisée par Jean-Luc Lagarce (1957-1995) en 1992, alors qu’il était atteint du sida. Ces modalités reposent sur l’intermédialité de l’oeuvre, qui laisse une place prédominante au texte diaristique. Tout tournés vers le monde extérieur, le texte et l'image contribuent à l’effacement du sujet de son propre journal, laissant l’avant-plan de l’oeuvre vacant. En mobilisant la narratologie intermédiale par le biais de notions comme la focalisation, cet article vise à montrer comment la mort, sans être abordée de front ni à la première personne, prend forme dans cet espace. La mort apparaît dès lors comme un sujet collectif plutôt que comme une expérience individuelle.

Mots-clés :

- journal intime,

- sida,

- mort,

- intermédialité,

- corps social

Abstract

This article focuses on the modalities of death in Jean-Luc Lagarce’s (1957-1995) feature film, Journal 1 (1992), which he directed while he was living with AIDS. These modalities rely on the intermediality of the piece, which gives a predominant position to the diaristic text appearing on the screen. The movie is oriented towards the outside world rather than the inner thoughts and feelings of the individual, and so contributes to the erasing of the subject in its own diary, leaving the forefront empty. By using concepts such as focalization, this article aims to show how death emerges in this space, appearing as a collective matter rather than an individual experience, even though its inevitability was denied and never mentioned in the first person throughout the movie.

Keywords:

- diary,

- AIDS,

- death,

- intermediality,

- social body

Resumen

Este artículo examina las modalidades de la muerte en la película Journal 1, dirigida por Jean-Luc Lagarce (1957-1995) en 1992, cuando padecía sida. Estas modalidades se basan en la intermedialidad de la obra, que otorga un lugar predominante al texto diarístico. Tanto el texto como la imagen se vuelven hacia el mundo exterior, contribuyendo a borrar al sujeto de su propio diario, dejando vacante el primer plano de la obra. Movilizando la narratología intermedial a través de conceptos como la focalización, este artículo pretende mostrar cómo la muerte, sin ser abordada de frente ni en primera persona, toma forma en este espacio. La muerte aparece así como un sujeto colectivo más que como una experiencia individual.

Palabras clave:

- diario,

- sida,

- muerte,

- intermedialidad,

- cuerpo social

Article body

De tous les genres littéraires, le journal, en ce qu’il est l’écrit des jours, reste peut-être celui qui confronte le sujet le plus inéluctablement, avec le plus de persistance, à la mort à venir. Au contraire des mémoires – réservés à une certaine élite sociale –, le journal est humble, admettant l’intermittence et l’inachèvement, et surtout l’absence de destinataire. Les mémoires s’écrivent à l’aune de la disparition de leur sujet et jettent un regard rétrospectif sur le temps vécu; le journal prend forme dans la traversée du temps, dans la consignation du temps actif et précieux, parce que pas encore lointain, comme le note Maurice Blanchot :

Peut-être ce qui est écrit là n’est-il déjà qu’insincérité, peut-être est-ce dit sans souci du vrai, mais c’est dit sous la sauvegarde de l’événement, cela appartient aux affaires, aux incidents, au commerce du monde, à un présent actif, à une durée peut-être toute nulle et insignifiante, mais du moins sans retour, travail de ce qui se dépasse, va vers demain, y va définitivement.

1955, p. 25

Michel Braud, spécialiste du genre diaristique, avance sans détour : « Tenir son journal, c’est chaque jour dire la peur et la douleur de la pensée de sa fin, et faire de cette peur une histoire mythique, l’histoire de l’expérience de l’impensable. » (2006, p. 138) Si tous les diaristes ne s’épanchent pas explicitement sur l’appréhension de leur mort, certaines circonstances intensifient ces réflexions, voire bouleversent l’écriture : dans le cadre de ce qu’on a appelé « les années sida », le diagnostic de séropositivité a parfois donné l’impulsion à des transformations profondes de l’oeuvre d’un auteur. C’est le cas de l’écrivain et metteur en scène Jean-Luc Lagarce (1957-1995), qui se tourne vers le cinéma et explore ainsi les nouvelles dimensions que peut prendre l’oeuvre autobiographique. Seul long-métrage de son oeuvre, qui ne compte qu’un second court-métrage autobiographique (Portrait, 1993), Journal 1 est scénarisé et réalisé par Lagarce en 1992. Ce journal vidéo montre et donne à lire la vie de l’écrivain entre juin 1988 et août 1990, période d’un peu plus de deux ans marquée par l’annonce de la séropositivité, mais aussi par d’innombrables activités et projets; de quoi surprendre le spectateur qui s’attend à suivre le quotidien d’un homme souffrant ou à des adieux convenus. Une partie est tournée en France et une autre partie en Allemagne, dans le cadre d’un séjour de quelques mois à Berlin que fait Jean-Luc Lagarce en 1990, alors lauréat d’une bourse d’écriture. Le film est fait de cette traversée des cultures, de cet inconfort de ne pas être chez soi et de se mesurer à un monde en profonde transformation, au moyen d’expérimentations cinématographiques qui précèdent l’époque de standardisation, de production et de circulation accélérée des images permise moins d’une décennie plus tard par le Web. Lagarce a conscience du pied-de-nez que fait Journal 1 aux conventions du genre – repli sur soi, introspection, primauté de l’intime – et aux attentes des spectateurs, comme il l’avoue dans un entretien avec Catherine Derosier, assistante à la production :

[Catherine Derosier] Les gens souhaitent « préserver » leur image...

[Jean-Luc Lagarce] Non, pas la leur, la mienne.

C’est logique. Les gens sont plus préoccupés du sida que de la vie comme elle est. J’aurais trouvé ça très intéressant de faire un film comme celui-là il y a six ou sept ans, sans le sida.

Ça aurait été le même film. Les rencontres qui n’en sont pas... l’enchaînement des choses, comme ça...

Lagarce, 2007, p. 60

L’objectif et la manière du film auraient pu être les mêmes, sans doute, mais il est fort probable que le traitement de la mort et les procédés formels qui y contribuent eussent été différents. Car dans Journal 1, que Lagarce appelle aussi dans ses notes Journal vidéo, la façon dont le sujet se présente, en évitant le dévoilement, permet d’aborder la mort de biais, à défaut de s’y mesurer directement. Un aspect testamentaire s’inscrit dans cette oeuvre, rapprochée par son créateur lui-même d’autres pièces autobiographiques, « comme autant de fins ». (Lagarce, 2008, p. 62)

Composition riche de son intermédialité, Journal 1 présente, en plus des images et d’une bande-son, un texte écrit qui se superpose aux plans filmés. Ces extraits, remaniements du journal écrit, défilent à l’écran, et marquent le temps par des mentions de l’année, du mois, de la date ou de l’heure de l’inscription au journal. De nombreuses scènes relèvent du point de vue de Lagarce, qui se trouve derrière la caméra. Il interagit avec les personnages, de sorte que l’on entend parfois sa voix sans qu’elle assure une quelconque narration ou commentaire surplombant l’action. D’autres plans objectifs offrent un contraste avec les points de vue subjectifs qui caractérisent généralement le genre diaristique et qui ancrent certaines parties du film dans la subjectivité du réalisateur. C’est précisément dans ces expérimentations, qui ne sont pas sans rappeler certains documentaires proches à la fois de l’essai et du récit poétique, que repose la valeur novatrice de l’oeuvre : elle fait preuve d’une grande liberté en jouant sur la fragmentation du récit, sur les correspondances et non-correspondances entre les médias, comme sur les points de vue changeants qui déplacent la narration hors de ses marques conventionnelles pour faire émerger un monde au carrefour des voix et des perspectives visuelles.

Alors qu’une seule étude recensée se penche sur Journal 1 (Zobenbuller, 2016), autrement mis de côté par la critique, nous montrerons comment, malgré un évitement apparent, l’oeuvre entretient avec la mort un rapport complexe qui repose sur l’altérité et sur ce qui, de la multitude du monde, demeure inappropriable. Tandis qu’Agathe Zobenbuller met en relief le motif du palimpseste et le travail de la temporalité, nous tenterons plutôt de déceler une posture éthique dans la construction du sujet. Présenté comme une oeuvre diaristique, et en cela proche des textes autobiographiques de Lagarce, le film est tout tourné vers l’extérieur, en tension entre un engagement personnel et un regard détaché. C’est en convoquant la notion de focalisation, initialement issue de la narratologie et de la théorie du récit en études littéraires, que nous tenterons de mettre en relief la narration intermédiale fragmentée dans Journal 1, faite à la fois d’un sujet central à l’oeuvre et de sa disparition même. Les liens entre image et texte manifestent un effacement du sujet de son propre journal et créent un espace où peut advenir le monde. Le trope du déplacement, analysé dans le contexte de l’épidémie de sida et des oeuvres qui en témoignent, se donne comme une métaphore du corps social que Jean-Luc Lagarce investit à même le journal. Aussi la mort se manifeste-t-elle dans le tissu et l’histoire de ce corps social, puisque Journal 1 en traite non pas dans les particularités de la séropositivité et du sida, mais dans ce que cette mort à venir a de partageable avec le plus grand nombre. En s’intéressant ainsi à la matérialité de l’oeuvre et à la rencontre des médias au sein de Journal 1, nous mettons de côté une étude des représentations pour tenter de saisir le réseau de sens qui émerge autour d’une idée, celle de la mort, confrontée à l’improbable disparition du sujet dans son propre journal. Quoique complexe et travaillé par l’angoisse de savoir sa fin approcher, le journal cinématographique de Jean-Luc Lagarce ne fait pas figure d’exception dans son oeuvre. Il porte la marque d’une ambivalence, d’un désir de se perdre pour mieux parler de soi, ou de parler du monde pour mieux s’y trouver.

« La vie comme elle est »

Contrairement aux spécialistes de la poétique du journal intime qui voudraient que cette pratique d’écriture favorise le repli sur soi et la recherche d’une vérité intérieure, loin de l’agitation de la société, Jean-Luc Lagarce présente son journal filmé comme une incursion dans le monde. Journal 1 plonge dans les activités quotidiennes du protagoniste : répétitions d’une pièce ou déplacements en métro, préparation des acteurs dans les loges d’un théâtre, scènes de la vie parisienne et scènes de la vie berlinoise. En 1990, tandis que l’Europe vit les secousses de la chute du mur de Berlin survenue quelques mois plus tôt, le film se confronte à l’Histoire telle que la vivent les gens dans les rues de la ville et ceux que fréquente Lagarce. Le texte porte les traces de ce quotidien où surviennent des événements de plus grande ampleur : « Peu à peu trouver ses marques. Dormir. Soleil, temps froid. Le Mur. Les ruines, la vitrine du monde capitaliste. » (31:16 - 31:26)

Le diariste de Journal 1 ne correspond pas au portrait type brossé par Michel Braud, qui désigne le journal comme « un moyen de se créer un espace de solitude » (2006, p. 36). Si la séropositivité enferme le sujet en lui-même « dans un nouvel espace, le séparant des savoirs acquis » (Roulin, 2016, p. 66), si elle impose une barrière à la communication (qu’il s’agisse du tabou du sida ou de la difficulté à nommer l’angoisse d’approcher la mort), le film est bien la preuve que Lagarce cherche à franchir cette frontière entre lui et le monde. Contre le diariste typique « qui dénonce l’illusion que porte en lui, par essence, le discours social » (Braud, 2006, p. 41), Lagarce tente de rejoindre ce discours social et la multitude du monde, cherche à concilier les inconciliables, selon l’observation de Jean-Pierre Sarrazac : « Aussi, l’espace autobiographique dans lequel s’inscrit l’oeuvre de Lagarce se situe-t-il, très loin de l’autofiction aujourd’hui à la mode, dans ce no man’s land entre le moi et le monde, l’individu et la multitude, le personnel et l’impersonnel, la réalité et la légende, la vie et la mort [...]. » (Sarrazac, 2010, p. 13) L’énonciation cherche donc une voie mitoyenne, naviguant sans cesse entre l’intimité et la cacophonie du monde : en témoignent les premières minutes du film (01:08 - 04:35), où apparaissent les bibliothèques, les images recouvrant les murs de l’appartement du diariste, le cabinet de toilette, comme autant d’objets de l’intimité recouverts par la bande-son où se mêlent le bruit de la circulation urbaine, les oiseaux, les sons d’un restaurant bondé, des répliques hors contexte que l’on ne verra prononcées que plus tard, jusqu’à la bande-son d’un autre film. Tous ces éléments portent jusque dans le confort du chez-soi les discours multiples du monde.

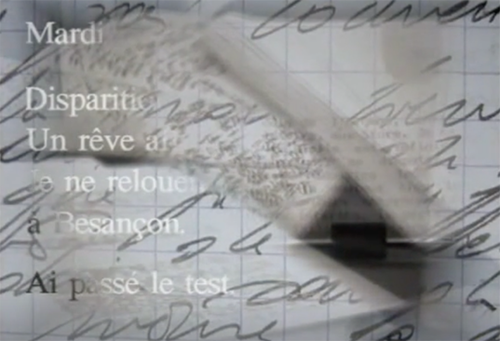

Journal 1 donne à voir cette négociation entre les registres non seulement par la multiplicité thématique ou par la superposition du son et de l’image, mais également par la superposition des couches visuelles. Procédé rythmant le passage d’une scène à l’autre, d’un plan à l’autre, les images se remplacent en s’accumulant d’abord, grâce à un effet de transparence qui rend le média visuel d’autant plus présent en sa matérialité. Ainsi se succèdent les plans sur les manuscrits tirés des premières minutes du film. À une pile de manuscrits étalés sur un bureau (figure 1, 01:58) s’ajoute un plan rapproché d’une feuille recouverte d’écriture (figure 2, 02:05), dans la transparence des images qui permettent de les saisir comme autant de couches, de perspectives sur une activité pourtant simple à illustrer, puis le texte lui-même, s’affichant à l’écran comme texte, non plus comme image filmée (figure 3, 02:08). En résulte un plan saturé aux éléments difficiles à identifier pour qui serait placé devant le résultat final sans avoir assisté aux quelques secondes de sa fabrication. Le réel, montré sous toutes ses coutures, se dédouble jusqu’à se brouiller, jusqu’à l’illisible.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

C’est dire que le sens spontané du monde se défait à mesure que les secondes passent, à mesure que les images se multiplient. Les images se présentent comme un média opaque plutôt que comme la voie d’un accès immédiat au monde : leur succession dépasse la seule visée d’un récit cohérent en rappelant à tout moment la présence de leur matérialité. De même, le texte qui s’y superpose ne les éclaire en rien, s’imposant comme une couche supplémentaire, matérialité supplémentaire qui diffracte le regard sur le monde plutôt que de contribuer à une vision unifiée. Suivant les catégories proposées par Sarah Kozloff et Markus Kuhn pour répertorier les modes de relation possibles entre narration verbale et image, Journal 1 présenterait des médias disparates (Kozloff, 1989, p. 103; Kuhn, 2009, p. 265). Même si le texte appartient au même monde diégétique que les images et que le sujet diariste s’en porte garant, les deux médias s’inscrivent dans des chronologies légèrement différentes, suivant des voies parallèles, rarement complémentaires, mais jamais tout à fait contradictoires : les images du cimetière de Dorotheenstadt répondant, par exemple, à une entrée qui évoque le cimetière juif de Berlin-Est, pouvant induire le spectateur en erreur par la confusion possible entre deux lieux de même type (figure 4, 40:55). Cette division persistante du monde entre l’image et l’écrit, cette divergence des médias qui met en doute la fiabilité du récit en apparence unifié empêchent toutefois le spectateur de plonger dans l’oeuvre, d’adhérer tout à fait au monde représenté. La multiplication de ces accès au monde façonne l’hypermédialité de l’oeuvre, « multiplication de traces manifestant la présence du média » (Besson, 2014, p. 13), dans une opacité qui garde le spectateur à distance de la représentation.

Figure 4

L’improbable effacement du sujet

Le rapport de Jean-Luc Lagarce à l’espace autobiographique est trouble : si ses oeuvres y sont résolument campées, c’est au prix d’un jeu de dérobade et de camouflage de soi. Conscient du désir des autres de conserver son image, de préparer déjà un souvenir de lui, comme le montre l’extrait de l’entretien avec Catherine Derosier précédemment cité, Lagarce refusait de concevoir le projet de Journal 1 comme un dévoilement de soi, des souffrances de la maladie : « Le film, il a à voir avec ça : il a à faire avec une liste de prénoms, une liste de films, une liste de livres, de pièces, d’endroits où tu es allé, et c’est pas autre chose. Et ça, ça te définit en creux, parce qu’il y a tout ce que tu as laissé de côté », rappelle-t-il (Lagarce, 2007, p. 57). Comment concevoir ce rapport à l’espace autobiographique, cet effacement de soi dans son propre journal? Est-ce un déni de son image? Un refus du « deuil de la beauté » caractéristique des souffrances du sida (Bacqué, 1997), refus de vivre la perte de ce que l’on était « avant »?

Du point de vue de l’image, l’absence du sujet dans son propre film témoigne bien de cette esquive : Lagarce n’apparaît que deux fois (séquences de 7:29 – 8:15, figure 5 et de 26:15 – 26:24, figure 6), et dans un rôle particulier. Plutôt que de s’accorder le statut de personnage, c’est comme caméraman, revendiquant donc l’appartenance aux coulisses, au côté technique, qu’on le voit, filmant chaque fois son reflet dans le miroir. Immobile, il semble n’occuper aucun rôle dans son propre journal, sinon celui de créateur, de marionnettiste, qui n’est pas sans rappeler l’épigraphe du cahier XX du journal écrit de Thomas Mann : « Je préférerais de nouveau prendre part à la vie plutôt que d’écrire cent histoires. » (Lagarce, 2008, p. 339) Jean-Luc Lagarce expose sa vie, la traversant caméra à la main, mais signifie depuis sa position de retrait qu’il n’est pas du côté de l’action. De même, le texte de Journal 1 dit la distance du sujet grâce à un remaniement du texte du journal écrit, soutenant la tension entre la prise de parole à la première personne et l’effacement de soi.

Figure 5

Figure 6

La période mise en scène dans Journal 1, soit du 21 juin 1988 au 9 août 1990, en est une de tumultes dans la vie de Jean-Luc Lagarce. Une comparaison entre la version originale du texte, tirée du journal écrit, et la version de Journal 1 montre pourtant le détachement dont fait preuve le sujet du film, son refus du dévoilement de soi et de tout sentimentalisme. Malgré les apparences, Lagarce résiste aux exigences du genre diaristique de se placer lui-même au centre de l’écriture, de se faire foyer du récit. Le texte du film, en retranchant de nombreuses occurrences de la première personne, tend vers une énonciation impersonnelle, alors qu’il ne fait nul doute que la narration et le point de vue du journal relèvent du diariste. Dans le film, le résultat du test de dépistage du VIH est ainsi annoncé : « Samedi 23 juillet 1988. Test positif. » (2:28 - 2:49) La comparaison avec le journal écrit est frappante, où on lit :

La nouvelle du jour, de la semaine, du mois, de l’année, etc., comme il était « à craindre et à prévoir » (à craindre, vraiment ?).

Je suis séropositif

mais il est probable que vous le savez déjà.

Lagarce, 2007a, p. 374

Par rapport à une version originale où les phrases sont le plus souvent complètes, verbales, où le diariste s’adonne à un jeu sur les pronoms (utilisant sans restriction le « je » et convoquant par un « vous » ses lecteurs à venir, tantôt avec ironie, tantôt avec mélancolie), le texte du film semble télégraphique. Lagarce enregistre les événements comme s’ils étaient tous égaux, les énumérant d’une manière qui dit le détachement : « Lundi 22 août 1988. Paralysé par une douleur dans le ventre. François à Paris. Lettre à Dominique. Mort de Jean-Paul Aron. Éric, au bar. » (3:53 - 4:09) Le remaniement du texte s’engage dans la même voie que les images : les événements rapportés font l’élision du sujet, les phrases sont tronquées, incomplètes. Les personnes, les événements, les lieux sont convoqués non pas comme des entités riches et pleines, mais plutôt comme des apparitions momentanées, sans lien entre elles et surtout dans une relation d’ambiguïté avec l’énonciateur, le film étant alors, comme l’observe Agathe Zobenbuller, « uniquement constitué de traces et même au-delà de traces qui ne laissent elles-mêmes que des traces » (2016, p. 87).

La construction intermédiale de Journal 1 en fait un cas particulier d’une narration à la première personne cédant le pas aux traces du monde extérieur. Narration atypique s’il en est, rien ne s’y impose comme un événement majeur, nulle curiosité ni surprise ne s’empare du spectateur, faute d’une trame narrative identifiable et cohérente. Aussi la focalisation, comprise comme la « sélection ou restriction des informations narratives en rapport avec l’expérience et avec les connaissances du narrateur, des personnages ou de toute autre entité plus hypothétique appartenant au monde diégétique[1] » (Niederhoff, 2009, p. 197), pose-t-elle problème. Car le texte, même s’il fait parfois l’élision de la première personne, demeure ancré dans la perspective d’un « je », source de l’énonciation. La focalisation interne du texte sur l’énonciateur et protagoniste ne fait aucun doute. Or, dans la perspective où la notion de focalisation doit être adaptée à l’étude d’oeuvres cinématographiques, certains chercheurs en narratologie, intéressés par l’intermédialité, ont formulé des propositions alternatives (Jost, 1989; Fulton, 2005; Kuhn et Schmidt, 2009; Niederhoff, 2009; Baroni, 2017). Que l’on conçoive la focalisation au cinéma sur le plan des connaissances révélées au spectateur ou d’effets produits par la restriction de ces connaissances, « tels que le suspense, le mystère, la perplexité, etc.[2] » (Niederhoff, 2009, p. 204), Journal 1, par le détachement qui affecte le protagoniste, semble créer une focalisation insituable. Car si la subjectivité du diariste est présente par le biais de son regard dans l’espace, de son point de vue rendu par la caméra, toute introspection, toute analyse mentale est impossible. Le spectateur demeure dans l’ombre quant au rapport du narrateur aux événements montrés (alors que les événements rapportés par écrit, eux, sont souvent chargés de termes évaluatifs comme « sinistre », à 39:15, ou « déprimante », à 41:14), de même qu’il ne vit aucun effet de suspense ou de curiosité qui seraient, selon Burkhard Niederhoff, le fait de la focalisation. Que pense le diariste, que perçoit-il, que sent-il? Tout se passe comme si Lagarce lui-même, s’effaçant de son propre journal, posait la question : quel est donc mon rapport à ce monde?

Fuites et fulgurances du sujet

Fidèle au rythme effréné de son existence, Lagarce insère dans Journal 1 un nombre impressionnant de scènes de déplacement, trope par lequel le sujet cède le pas à la multitude, au monde qui défile sous les yeux des spectateurs. Voiture, train, métro, avion – sans compter un voilier et un planeur aperçus au loin en plans fixes – : les moyens de transport se multiplient, se relaient les uns les autres. Les personnages et la caméra qui les suit sont en constant mouvement, le plus souvent entre un départ et une destination inconnus. Une séquence frappe en particulier : la caméra, immobile dans un lieu d’incessants départs et d’arrivées – une gare, imagine-t-on –, capte les passages des trains, qui s’enchaînent (29:57 - 30:18). Le regard du spectateur se perd dans cette image qui n’est que mouvement, que transport de personnes qu’on ne voit pas, mais qui doivent bien peupler ces wagons incalculables. Aussi le texte participe-t-il de ce mouvement frénétique, se déplaçant de droite à gauche à l’écran, apparaissant en une ou plusieurs bandes à la fois et défilant souvent trop vite pour que le spectateur en saisisse chaque mot, « empêchant le regard de véritablement “se poser” » (Zobenbuller, 2016, p. 77). C’est dire que le journal s’avance dans le monde malgré le risque d’inexactitude : l’écriture, les images, les sons constituent, dans la « surabondance » propre au genre diaristique, ce « véhicule imparfait et inadéquat » (Simonet-Tenant, 2004, p. 121) de la pensée et de la parole. Cet investissement d’une « écriture désoeuvrée », Françoise Simonet-Tenant le reconnaît comme la tentative de s’approcher du réel insaisissable, qui fuit sans cesse vers d’autres lieux, d’autres temps, et rejoint en cela le projet du journal intime tel que le formule Philippe Lejeune, à savoir que l’« [o]n n’écrit pas pour dire ce qu’on sait, mais pour approcher au plus près ce qu’on ne sait pas » (1980, p. 175).

Ces lieux traversés qu’on laisse rapidement derrière soi, ces allées et venues par-delà les frontières marquent une occupation du territoire qui n’est anodine ni dans les oeuvres ni dans l’imaginaire du sida, où le monde interconnecté est convoqué comme un facteur important de la contamination à l’échelle globale, comme le rappelle Susan Sontag :

But now that heightened, modern inter-connectedness in space, which is not only personal but social, structural, is the bearer of a health menace sometimes described as a threat to the species itself; and the fear of AIDS is of a piece with attention to other unfolding disasters that are the byproduct of advanced society, particularly those illustrating the degradation of the environment on a world scale. AIDS is one of the dystopian harbingers of the global village, that future which is already here and always before us, which no one knows how to refuse.

1989, p. 92-93

Ce mode de vie presque nomade échoit comme une réalité immuable à Jean-Luc Lagarce, qui est à la fois écrivain, metteur en scène, membre du Théâtre de la Roulotte, Bisontin d’origine, Parisien d’adoption et en séjour à Berlin. En tant que diariste, il refuse de se mettre en scène à part du corps social, dans la lenteur et l’immobilité qui permettent autrement de voir la maladie en face, reconnaissance fatale qui « dresse le sidéen contre le sida, c’est-à-dire, quelque part, contre lui-même » (Delvaux, 1997, p. 83). La disparition du sujet chez Lagarce relègue plutôt le corps au domaine spectral. Le spectateur qui ne voit presque pas le sujet derrière la caméra ne peut que l’imaginer, aux côtés des personnages, traversant les régions, les frontières, allant de ville en ville : autant de voies de dispersion de la vie et des êtres. Admettant, avec Michel de Certeau, que « [t]out récit est un récit de voyage, – une pratique de l’espace » (1990, p. 171), celui de Lagarce est anonyme. Il ne baptise ni n’identifie un lieu.

Or, le monde de Journal 1, à la fois interconnecté et dispersé, met en scène spécifiquement les transports en commun, et la voiture elle-même se trouve « collectivisée » puisque Lagarce, occupant le siège passager, capte l’image et la conversation du conducteur et des occupants (10:24 - 10:58; 21:35 - 22:43). La traversée de l’espace se lie de près à l’idée d’un déplacement commun, motif que Martine Delvaux analyse, dans les oeuvres portant sur le sida, comme une métaphore du corps social constitué dans le récit. Elle rappelle à cet effet le sens de « métaphore » proposé par Michel de Certeau, mot grec qui désigne, dans l’Athènes contemporaine, les transports en commun (1990, p. 170). C’est précisément la métaphore qui permet, dans Journal 1, de faire advenir un corps social à la place même que prendrait, dans un journal intime plus générique, l’intériorité et l’introspection.

Mais, ces déplacements constants ne seraient-ils pas aussi une fuite impossible, une série d’adieux inachevés et pour ainsi dire inassumés? Tant que la caméra reste braquée sur les activités quotidiennes inchangées, la maladie et l’angoisse de la mort demeurent en suspens, comme le remarque à juste titre Marie-Hélène Boblet, au sujet du théâtre de Lagarce : « Raconter la chronique d’une mort annoncée – et commentée − et représenter la (non) cérémonie des adieux dans les pièces testamentaires de Lagarce, c’est “perlaborer” le mal, le faire ressentir et partager, le faire entrer dans le sens commun. » (2010, p. 44) C’est là admettre que l’effacement du sujet de l’oeuvre autobiographique redistribue l’angoisse de son sort à soi en s’ouvrant à la mort telle que d’autres la vivent ou l’ont vécue. Au contraire du journal écrit, qui s’empare de la parole vers « la conquête subjective de soi » (p. 45) pour contrer la perte, le film de Lagarce se range du côté de ces pièces testamentaires qui « rémunèrent l’exclusion par la restitution d’un trajet vers ». Sans origine ni but fixe, il s’agit du pur déplacement, sortie de soi, qui emporte le sujet ailleurs, quelque part où la mort peut advenir : « Tenue d’une part pour un raté ou un arrêt provisoire du combat médical, soustraite d’autre part à l’expérience commune, survenant donc à la limite du pouvoir scientifique et hors des pratiques familières, la mort est l’ailleurs. » (de Certeau, 1990, p. 278) La fulgurance du sujet en constante disparition et en constant déplacement parvient à disséminer l’idée de sa mort à soi pour mieux appréhender la mort d’autrui, à la partager dans le récit comme le récit lui-même traverse l’espace.

L’oeuvre hantée par la mort

S’il est question de mort anticipée dans Journal 1, où le sujet se disperse en mille activités sans que la mort soit abordée de front, c’est qu’elle se trouve sur le chemin, non pas comme « mort-propre », selon l’expression de Vladimir Jankélévitch (2017), mais comme phénomène qui appartient au monde, qui dépasse le sujet individuel. Les personnages et figurants que guette une mort tragique sont nombreux. Dès l’ouverture apparaît le nom de Gary, qu’on lit à plusieurs reprises sans jamais voir cet ami et amant de Lagarce, à qui le film est dédié (ainsi qu’à Ron). Malade du sida, il s’affaiblit au fil des mois. Les entrées brèves et factuelles du journal suffisent à laisser poindre la mort prochaine de cet ami et le désarroi de Lagarce, qui voit sans doute dans ce déclin le parcours qui l’attend lui-même. De même pour Hervé Guibert, qu’admirait beaucoup Jean-Luc Lagarce sans le connaître personnellement. Les sept mentions de Guibert dans le film disent l’attraction qu’exerçait cet auteur, mais elles expriment aussi l’angoisse de s’identifier à un écrivain malade du sida et si près de la mort. Dans une approche plus frontale que celle de Lagarce, Guibert parle ouvertement de la mort et de la vie avec le sida, dans À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, dont la parution inspire cette entrée de journal, parmi d’autres : « Ne pas lire le dernier livre de Guibert » (32:59). C’est dire que le non-dit, ce qui est refusé et laissé de côté, parvient à s’exprimer « en creux », pour reprendre les mots de Lagarce précédemment cités (2007, p. 57).

Le film rencontre la mort sur d’autres fronts : s’ajoute au sida l’histoire de l’Holocauste, par le moyen de longs plans sur le cimetière juif de Berlin (figure 7, 41:25 - 42:20), fixant tantôt des plaques commémoratives présentant des noms, des années de naissance et de mort, tantôt des graffitis antisémites (41:30) recouvrant des tombes. La disparition causée par le nazisme de millions de personnes, et en cela évitable, morts qui n’auraient pour ainsi dire pas dû se produire, s’ajoutent à l’idée de sa disparition à soi, dans le monde quotidien et évanescent du journal où, comme l’écrit Agathe Zobenbuller, rien ne l’emporte : « Le journal n’est plus qu’une trace parmi les autres. Le “brouillage” s’opère à tous les niveaux, et il est difficile de savoir quel élément est supposé l’emporter sur les autres. » (2016, p. 79) Aussi la mort suscite-t-elle autant la gravité que le rire, dans un enchevêtrement de l’Histoire et de l’anecdotique : Mireille, amie de Jean-Luc Lagarce qui figure dans de nombreuses scènes du film, raconte ainsi avoir « failli mourir » (18:15) d’une hépatite lorsqu’elle était enfant. Un gâteau au chocolat aurait aggravé son état, ce qui crée un parallèle que Lagarce admet lui-même dans l’entretien avec Catherine Derosier :

Il y a aussi la scène dans les loges avec Mireille ; où ça s’est passé exactement comme cela, mais je voulais filmer une scène dans les loges. Au montage, j’ai utilisé plusieurs fois le texte.

Elle dit : « J’ai mangé un gâteau au chocolat, j’ai failli mourir. » Elle dit ça, c’est terrible.

En fait, ça dit : « J’ai failli mourir d’un gâteau au chocolat, le sida ou un gâteau au chocolat, c’est pareil... » [...]

Mireille, elle parle pendant trois heures mais ce qu’elle est en train d’expliquer, c’est que le sida ou une hépatite c’est pareil ; et moi je suis d’accord avec elle.

« J’ai trop mangé de gâteau au chocolat, j’ai failli mourir, j’ai trop baisé, j’ai failli mourir... »

Lagarce, 2007, p. 63

Contre ceux et celles qui chercheraient à isoler la spécificité du sida, Journal 1 élargit le spectre : mourir, c’est la même chose, que cela arrive d’une maladie ou d’une autre. L’ensemble de ces morts qui viennent faucher des vies en plein élan (figure 7; la plaque commémorative du cimetière juif est frappante à cet égard : on y lit des vies courtes, écourtées injustement, à 42:05) sont rassemblées comme une même expérience, dans une mosaïque où le sujet même de l’oeuvre demeure insituable. Tisser des liens entre un mort et les morts plutôt que révéler ce qui rend le sujet unique, tel est peut-être le résultat de l’approche formelle de Lagarce.

Figure 7

C’est alors un sujet collectif qui prend forme, dans ce film où le diariste, réalisateur et caméraman se dissimule. Évitant de montrer le corps malade, les lieux (hôpital, cabinet médical) et les gestes de la maladie (traitements, tests), Lagarce évite ce que Michel de Certeau nomme le « leurre qui localise la mort ailleurs » pour la faire porter à chacun, allant jusqu’à mettre en jeu sa place de créateur : « Par la représentation, j’exorcise la mort, casée chez le voisin, reléguée dans un moment dont je postule qu’il n’est pas le mien. Je protège ma place. Le mourant dont je parle reste ob-scène si ce n’est pas moi. » (de Certeau, 1990, p. 282) Au contraire, en refusant de représenter la mort et en l’évoquant par mention d’individus ou de groupes, Lagarce la laisse planer, telle un spectre.

Le retrait du diariste de son propre journal met au jour le rapport entre le sujet, qui ne peut s’effacer tout à fait, et l’autre; entre son expérience, appropriable, et l’inappropriable de la multitude, dans un processus d’identification du soi au monde d’autant plus étonnant que le sida, mal frappé de stigmatisation, enferme le sujet en lui-même et l’oblige à mener un combat contre une part de ce qu’il est. Journal 1 est le geste d’un profond engagement éthique malgré l’incertitude du futur, véritable sortie de soi par le moyen du langage que Dominique Rabaté, dans un travail d’analyse de la voix en littérature, décrit en ces mots :

C’est continuer à souligner l’articulation très particulière du plus personnel (qui implique de soi l’engagement le plus résolu) avec une dimension – qui doit être reconnue pour telle – absolument impersonnelle. Car cette dimension impersonnelle relève du rapport au langage et du rapport au temps. Dans ces deux rapports essentiels, un sujet est en relation nécessaire avec ce qu’il lui est pourtant impossible de posséder, quelque chose d’inappropriable, mais qu’il doit cependant énoncer en son nom et vivre et endurer dans sa chair.

2012, p. 101

Le cinéaste et écrivain travaille le langage comme on s’inscrit dans le temps : de l’intérieur et à l’aveuglette, sans jamais profiter d’une vision surplombante, condamné à renouveler l’acte d’énonciation comme le présent se renouvelle continûment. Or, cet engagement se double d’une ambivalence : se retirer pour mieux appréhender le monde ou s’avancer sur le terrain de l’intime pour mieux saisir le politique qui relie l’ensemble de ces morts injustes. Bien que contraires en apparence, ces attitudes se nourrissent l’une l’autre : « L’intime serait donc quelque chose qui apparaît à la faveur de ces médiations fictives, dans des parcours croisés de quête de sens, à travers des lignes comme à travers des enchâssements narratifs et temporels. » (Uhl, 2015, §28) Sous le coup de cette ambivalence et de ces médiations multiples, une éthique du risque prend forme, conduite de soi qui résulte d’une perte, d’une acceptation de ce « quelque chose d’inappropriable » qu’évoque Rabaté, que de Certeau conçoit comme une pure dépense : « De cette façon, la mort qui ne se dit pas peut s’écrire et trouver un langage, alors même que, dans ce travail de la dépense, revient constamment le besoin de posséder par la voix, de dénier la limite de l’infranchissable qui articule entre elles des présences différentes, d’oublier dans un savoir la fragilité qu’instaure en chaque place son rapport avec d’autres. » (1990, p. 283) Parler de la mort se fait à tâtons, au-delà de la possession et de l’autorité du savoir, voire dans une autodérision que scelle la citation de clôture du film, tirée du journal d’Andy Warhol : « [...] il faut faire quelque chose de différent, se marier et avoir des enfants, prendre un peu de drogue ou perdre quelques centaines de kilos ou mourir pour faire un bon article... » (48:45 - 49:27).

Même dans la situation extrême où la mort s’impose à l’horizon, l’oeuvre de Lagarce affirme cet engagement dans le temps et dans le langage. Face à cette gravité, l’auteur demeure fidèle au genre diaristique en se gardant bien de donner rétrospectivement un sens à un récit unifié, pour écrire plutôt au jour le jour, « l’enjeu de cette mélodie imprévisible étant d’intégrer la perspective mortelle non comme ce qui donne du sens à sa vie, mais comme ce qui seulement l’achève. » (Braud, 2009, p. 395) Effectivement, la séropositivité et l’irruption de l’idée d’une mort prochaine ne changent rien à la trame narrative, aux yeux du diariste, ni aux mythes qui fondent les récits : « Le sida, ça n’apporte rien, c’est la façon de raconter, y’a pas de nouveau sujet, c’est pas vrai. » (Lagarce, 2007, p. 57) Seulement, le projet de Journal 1, malgré son titre qui évoquerait une certaine humilité, la banalité du quotidien, est d’envergure : il s’agit de mettre en scène le monde sans s’y mettre soi-même, de représenter le monde sans le sujet qui le vit. Il s’agit, somme toute, du paradoxe d’un monde perçu par un regard qui n’existe plus, de l’adieu au monde par un sujet qui n’est plus. Vouée à l’échec, une idée si ambitieuse rejoint l’hypothèse de Jean-Pierre Sarrazac sur cette tournure des entreprises d’écriture de Jean-Luc Lagarce :

Échec de l’art? Beaucoup y ont cru (peut-être Lagarce lui-même). Je dis bien « peut-être », parce qu’au-delà de toute coquetterie ou fausse modestie, il y a chez Lagarce, dans l’écriture comme dans l’amour, une nécessité artistique, philosophique, existentielle de passer par l’échec, de rechercher opiniâtrement une certaine forme d’échec, de n’accéder à ce qu’on appelle la réussite qu’à travers une longue et profonde expérience de l’échec. [...] Et si, de tentative en tentative, l’échec de l’art se transformait en un art de l’échec?

2010, p. 4

Cette recherche opiniâtre est le propre de l’engagement éthique qui exige d’assumer le risque, de s’ouvrir à l’altérité comme à la possibilité de l’échec, ainsi qu’en témoigne Jean-Luc Lagarce, dans un texte écrit pour le calendrier de la saison 1994-1995 du Théâtre de la Roulotte :

Accepter de se regarder soi pour regarder le Monde, ne pas s’éloigner, se poser là au beau milieu de l’espace et du temps, oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres hommes, admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de connaître, au risque de détruire ses propres certitudes, chercher et refuser pourtant de trouver et aller démuni, dans le risque de l’incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l’insulte, aller démuni, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l’inquiétude, comme premier engagement.

2004, p. 44

Refuser l’inquiétude, donc, au nom d’un engagement dans le monde, et aller vers les autres en toute solidarité, parce que dans la vérité des autres se trouve peut-être sa vérité à soi.

Les procédés formels dans Journal 1 orientent vers l’extérieur l’oeuvre diaristique tout en adaptant cette forme, normalement centrée sur un sujet en introspection, pour en faire une plongée dans l’altérité et dans la multitude. Le regard ainsi posé sur le monde se diffracte : à la fois le texte et l’image en rendent compte, dans un montage qui multiplie et superpose les couches narratives jusqu’au-delà de l’intelligible. Nous avons montré comment l’oeuvre, en évitant à la fois de braquer le regard sur le sujet et de parler de la mort à venir, constitue un sujet collectif, corps social composé dans la traversée des territoires et se rencontrant autour de la question de la mort. En définitive, c’est par les effacements du sujet et par son étonnant détachement que Journal 1 fait une place à la mort, non pas en tant qu’elle afflige le diariste, ni même qu’elle change son regard sur la vie, mais en tant qu’elle est un lot commun. Nous pouvons alors nous demander si chercher la mort dans cette oeuvre ne relève pas, au mieux d’une interprétation anachronique, au pire, d’une forme de trahison. Une telle lecture ne dit-elle pas la morbidité de notre regard de spectateur? Nous pouvons le penser, songeant avec Barthes que le spectateur arrive toujours après la catastrophe (Barthes, 1980), comme nous pouvons nous dire que c’est précisément dans l’approche de la mort que l’engagement de Jean-Luc Lagarce s’est montré le plus net, une avancée dans le monde qui bâtit des ponts entre l’intime et le politique.

Appendices

Notes

-

[1]

[Traduction]. « selection or restriction of narrative information in relation to the experience and knowledge of the narrator, the characters or other, more hypothetical entities in the storyworld. »

-

[2]

Nous empruntons la traduction proposée par Raphaël Baroni (2017) dans l’article « Pour une narratologie transmédiale », Poétique, 182(2), p. 172.

Bibliographie

- Lagarce, J.-L. (1992) Journal 1 [Film].

- Lagarce, J.-L. (2004). Du luxe et de l’impuissance. Les Solitaires Intempestifs.

- Lagarce, J.-L. (2007). Journal vidéo [Livret + DVD]. Les Solitaires Intempestifs.

- Lagarce, J.-L. (2007a). Journal I. 1977-1990. Les Solitaires Intempestifs.

- Lagarce, J.-L. (2008). Journal II. 1990-1995. Les Solitaires Intempestifs.

- Bacqué, M.-F. (1997). Le deuil à vivre. Odile Jacob.

- Baroni, R. (2017). Pour une narratologie transmédiale. Poétique, 182(2), 155-175.

- Barthes, R. (1980). La chambre claire. Gallimard.

- Besson, R. (2014). Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité à l’époque contemporaine. https://univ-tlse2.hal.science/hal-01012325v2/document

- Blanchot, M. (1955). L’espace littéraire. Gallimard.

- Boblet, M-H. (2010). Écriture et souci de soi. Europe, 969-970, 39-52.

- Braud, M. (2006). La forme des jours. Éditions du Seuil.

- Braud, M. (2009). Le journal intime est-il un récit? Poétique, 160(4), 387-396.

- Certeau, M. de (1990). L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Gallimard.

- Delvaux, M. (1997). Des corps et des frontières : les lieux du sida. L’esprit créateur, 37(3), 83-93.

- Fulton, H. (2005). Film narrative and visual cohesion. Dans H. Fulton et al. (dir.). Narrative and media (p. 108-122). Cambridge University Press.

- Jankélévitch, V. (2017). La mort. Flammarion.

- Jost, F. (1989). L’oeil-caméra. Entre film et roman. Presses Universitaires de Lyon.

- Kozloff, S. (1989). Invisible storytellers. Voice-over narration in American fiction film. University of California Press.

- Kuhn, M. (2009). Film narratology: Who tells? Who Shows? Who Focalizes? Narrative mediation in self-reflexive fiction films. Dans P. Hühn et al. (dir.). Point of view, perspective, and focalization: Modeling mediacy in narrative (p. 259-278). De Gruyter.

- Kuhn, M. et Schmidt, J. N. (2009). Narration in film. Dans P. Hühn, J. C. Meister, J. Pier et W. Schmid. Handbook of narratology (p. 384-405). De Gruyter.

- Lejeune, P. (1980). Je est un autre : l’autobiographie, de la littérature aux médias. Éditions du Seuil.

- Mirjol, C. (2010). L’oublié, tous les oubliés. Europe, 969-970, 63-76.

- Niederhoff, B. (2009). Focalization. Dans P. Hühn, J. C. Meister, J. Pier et W. Schmid. Handbook of narratology (p. 197-205). De Gruyter.

- Rabaté, D. (2012). Sujet et voix. Questions à la littérature moderne. Essais. Revue interdisciplinaire d’humanités, 2, 93-103.

- Roulin, J.-M. (2016). Fragments d’un discours d’apprentissage. Dans A. Badin, S. Genetti, F. Libasci et J.-M. Roulin (dir.), Le sida, alors et encore (p. 64-76), Brill Rodopi.

- Sarrazac, J.-P. (2010). Jean-Luc Lagarce, le sens de l’humain. Europe, 969-970, 3-15.

- Simonet-Tenant, F. (2004). Le journal intime : genre littéraire et écriture ordinaire. Téraèdre.

- Sontag, S. (1989). AIDS and its metaphors. Farrar, Straus and Giroux.

- Uhl, M. (2015). Les montages narratifs de l’intime entre mémoire et fiction. De Stories we Tell à Vies possibles et imaginaires. Dans M. Uhl (dir.), Les récits visuels de soi : mises en récit artistiques et nouvelles scénographies de l’intime (p. 225-243), Presses Universitaires de Paris Nanterre.

- Zobenbuller, A. (2016). Le motif du palimpseste chez Jean-Luc Lagarce [thèse de doctorat, Nottingham Trent University]. IRep. https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/29033/1/Agathe.Zobenbuller-2016.pdf

De Jean-Luc Lagarce

Autres oeuvres citées

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7