Abstracts

Résumé

Cette suite de fragments constitue autant d’approches de l’image (tableau, dessin, photographie) et du rapport entre voir et dire qu’elle suscite. Tout en proposant une définition précise de l’ekphrasis qui ne se réduit ni au commentaire, ni à l’analyse, ni à l’évaluation, mais se présente comme « parole issue de l’oeuvre », l’auteur la met ici à l’oeuvre en se tenant au plus près de chaque image et tente de « répondre » à ce qui se donne à voir au premier regard dans l’image, chaque fois de facture et de teneur diverses. Dans la coda, la notion d’exphansis est mise en regard de celle d’ekphrasis, retournant ainsi encore le rapport du texte et de l’image en opérant le passage de l’écriture de l’image à l’image de la pensée.

Abstract

This series of fragments embodies as many ways of approaching the image (painting, drawing, photography) and the relationship it arouses between seeing and saying. In offering a precise definition of ekphrasis that neither commentary, analysis nor evaluation can exhaust—indeed, it is described as “words coming from the work”—, the author brings it into play by writing as closely to the image as possible and by attempting to “respond” to whatever is perceived in the image at first glance, each and every time and regardless of its craft or content. In the coda, the notion of ekphansis is looked at in relation to that of ekphrasis, thus subverting the relationship between text and image once again, as well as performing a shift from the writing of images to the image of thought.

Article body

François Boucher, Le peintre dans son atelier, première partie du xviiie siècle, huile sur bois, 27 cm × 22 cm, Musée du Louvre, Paris.

Entendons par ekphrasis la parole issue de l’image : non pas celle que nous pouvons prononcer à propos d’elle mais celle qu’elle nous propose ou suggère elle-même. L’ekphrasis à ce compte n’est pas un commentaire, ni une analyse, ni une évaluation de l’oeuvre. Encore moins consiste-t-elle à traiter de l’oeuvre dans un contexte défini par ailleurs, qu’il s’agisse d’un roman, d’une réflexion esthétique ou même d’une revue d’exposition. Elle se tient au plus près de l’oeuvre et tente de recueillir les mots qui se forment à la surface de celle-ci, entre celle-ci et nous, ses spectateurs, avant que nous redevenions discoureurs, examinateurs, penseurs. Elle peut donner rapidement quelques informations destinées à situer l’image, mais elle ne se soucie pas de sa destination ni de ses usages, ni de ses vertus, ni de son sens.

Ainsi l’ekphrasis est-elle contrainte par ce que telle image invite à dire ou dit d’elle-même, sans devenir support d’un discours plus ample ; elle répond à : qu’est-ce qui se donne à voir ? Qu’est-ce que ça dit au premier regard ? Et comment ensuite il faut se taire et revenir à l’image…

Tout autre propos oublie l’image, tandis que l’ekphrasis y revient aussi tôt que possible. Elle va de l’image à l’image, de même qu’ici le peintre va d’une gravure dans un livre à un paysage qu’il peint. Les historiens de l’art savent que ce paysage est un tableau réel peint par Boucher, des Bergers de Sicile aujourd’hui perdus. Mais l’image que nous voyons ne nous dit pas cela : elle ne nous parle que du regard du peintre (qui ne se nomme pas) penché vers son modèle, l’oeil attentif et la bouche entr’ouverte par l’attention – une bouche qui ne parle pas, qui pourrait chuchoter, à la limite. Elle chuchoterait au livre de gravures : « Ne dis rien, je copie… Ne trahis pas ma source, car enfin c’est moi qui donne les vrais volumes et les couleurs, l’animation de la scène… »

Tout le tableau chuchote avec lui : les modèles ne sont rien, voyez ce buste en plâtre tombé par terre… il faut oublier l’imitation, ce n’est pas elle qui commande ; souveraines sont l’invention, la création et l’imagination, la vibration des couleurs comme sur ma palette ici presque réduite à une céruse et à une amande tandis que ma redingote et mon turban andrinople me désignent comme la couleur en personne, la vraie, la profonde, l’étoffe trempée dans la teinture et mise en valeur face au tableau qui s’éclaire au milieu de tous les bruns et gris de l’atelier. Toute l’image est un bruissement de teints (le visage du peintre, celui du buste tombé), de teintes (échelle, chiffons, pinceaux, murs et vitres) et de teinture (moi la peinture, je chuchote mes secrets).

En voici cinq autres, à défaut du très grand nombre, à défaut du flux interminable d’ekphraseis qui nous emporte sans cesse. Elles sont de factures et de teneurs diverses : mais il y a autant de modes de l’ekphrasis qu’il y a de façons de parler.

I

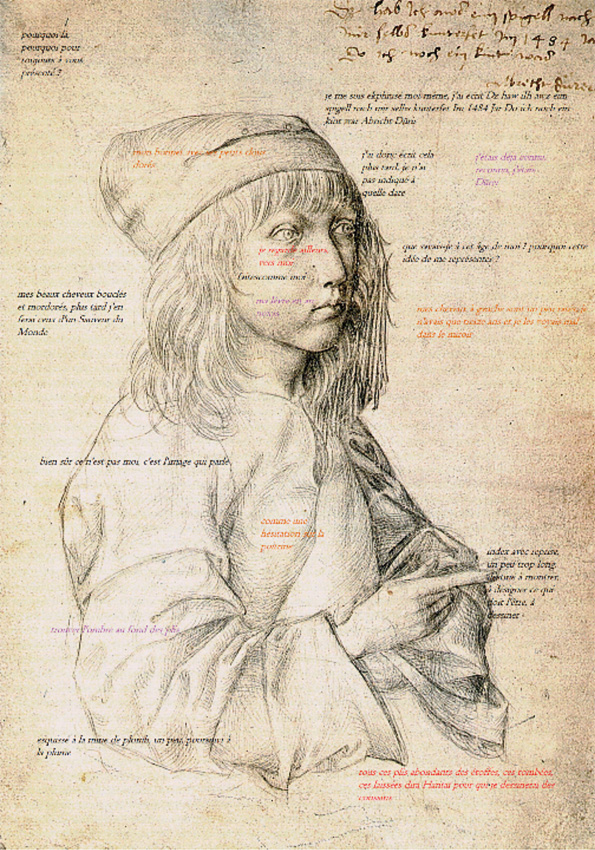

Albrecht Dürer, Autoportrait à l’âge de treize ans, dessin à la pointe d’argent, 27,5 cm × 19,6 cm, 1484, Albertina, Vienne.

II

La netteté semble atteinte sur le plan de la table – bureau, établi – qui montre avec précision des veines de bois, des auréoles de taches brunâtres, les résidus du frottement d’un objet de couleur bleue lâchant sa couleur (une craie, un pastel, sans doute pas une encre ni une peinture) ainsi que deux petites taches, l’une verte et l’autre jaune, le tout sur fond d’une usure générale de la surface qu’on devine blanchie par beaucoup de produits renversés et par autant de lavages. Se rapprochent au mieux de la netteté les stries de la peau aux articulations des phalanges de la main droite ainsi que les reliefs des métacarpes. Sous les mains, le carnet ou cahier noir d’où émerge l’extrémité d’un signet et la planchette ou bien la boîte mince évoquent un travail en attente ou en suspens. Les mains ne sont pas posées sur ce plan de travail : la gauche est clairement soulevée, tout au moins de la paume et des trois doigts dont le pouce et l’auriculaire semblent s’écarter de manière intentionnelle. De la main gauche, il n’est pas certain que le majeur ne soit pas légèrement levé. Ces mains ne reposent pas, elles posent : elles se présentent en tant que mains, mettent en évidence leur épanouissement à partir des poignets fins, l’ouverture de leurs éventails. Elles ont travaillé ou vont le faire, écriture, peinture ou dessin, mais ici elles sont désoeuvrées, occupées d’elles-mêmes, de la délicatesse de leurs ongles soignés et de leur peau qui caresse nos regards sans qu’aucune bague s’interpose. Il est difficile de douter qu’elles soient celles d’une femme. Ce sont en effet les mains de Florence Marchal, photographiées à Bruxelles le 8 mars 2013 par Annabel Sougné pendant que ces deux compagnes de travail préparaient ensemble un film destiné à présenter Rosé, leur livre commun.

III

Dehors dans le jardin la petite fille à la balançoire nous regarde, nous dans notre obscurité qui la regardons si légère, si aérienne et presque irréelle dans la mousse légère de ses cheveux blonds ensoleillés, du vert tendre des plantes et du bleu presque blanc de ce qui reste à entrevoir du ciel là où tout est céleste, angélique peut-être mais si féminin dans la porcelaine lavande des yeux et le rose dragée des lèvres. Nous la croyons d’abord emprisonnée dehors, séparée de nous par des barreaux dont pourtant deux sont simplement les cordes de la balançoire et les autres les plis du tissu – rideau ou drap – sur lequel l’image est projetée. De là que le bord inférieur de l’image de la fillette ondule légèrement et paraît esquisser la naissance d’une poitrine. Ce que nous prenions pour le dehors, l’extérieur devant nous vient de derrière nous, d’un projecteur de diapositives pour lequel on a tant bien que mal suspendu un écran de fortune. Cette image est la photo de la projection sur l’écran. C’est à cela sans doute qu’elle doit un surcroît de légèreté et une profondeur animée qui la suspend plus encore dans un dehors impalpable. L’image ne comprend la fillette que dans l’enveloppement, la disposition incertaine et les minces captures de lumière du tissu tout autour de la projection. Aïcha Liviana a trois ou quatre ans. C’est à l’été de 1979 ou 1980, à Alviano, en Ombrie. Le photographe est son père, Giuseppe Messina. C’est lui aussi qui a installé la projection, et qui l’a photographiée, certainement surpris de ce surgissement du dehors, de cette intensité silencieuse de l’enfant qui se demande quelle opération s’accomplit dans la caméra, à quelle manigance ou magie se livre son père devant la balançoire dont il réussit à conserver l’envol dans l’immobilité tout comme la petite fille ici ne cesse de réserver son enfance devant nous, toute proche et pourtant impossible à rejoindre dans le voile qui la présente et la protège.

IV

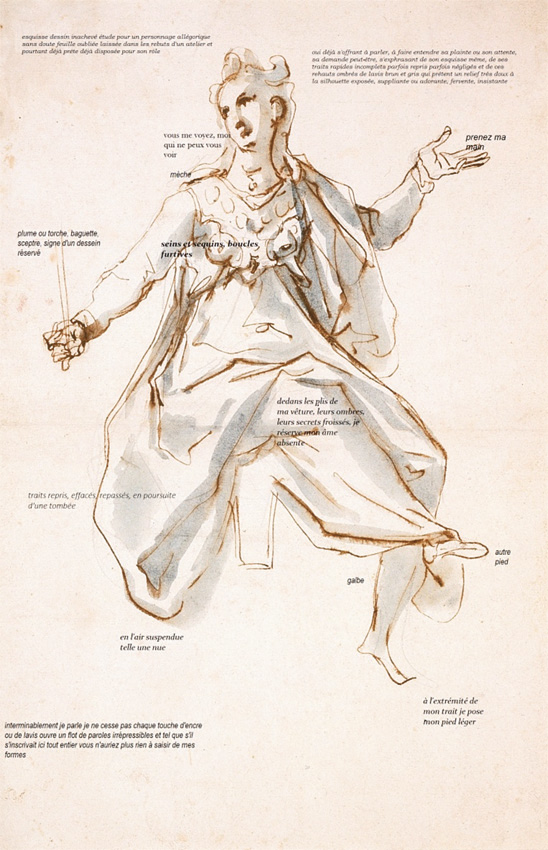

Cherubino Alberti (Italie, 1553-1615), Une figure allégorique (Justice ?), date inconnue, dessin, plume, encre et lavis, 40,4 cm × 28,2 cm, galerie Hans, Hambourg.

V

Mark Rothko, Sans titre (1958), tableau signé et daté à l’endos, huile sur papier monté sur toile, 60 cm × 47,5 cm.

Pour ceux qui connaissent un peu l’histoire de l’art moderne, cette image prononce d’abord un nom, celui de Mark Rothko. Peut-être l’ekphrasis en reste-t-elle à ce nom qui vaut lui-même comme l’énoncé d’une manière ou d’une pensée picturale. Le nom de l’artiste devient le chiffre de son art : sa marque, son style, sa main, sa propriété innommable. C’est un Rothko, c’est un Van Gogh, c’est un Raphaël : l’essentiel est dit, c’est-à-dire qu’il est donné à voir.

Mais même lorsqu’on reconnaît Rothko, ce n’est pas simplement « un » Rothko. Celui-ci comporte une seule bande et deux couleurs, relativement franches. Un fond doré dans les inégalités duquel se discerne le pourtour plus clair d’une autre bande plus large au-dessus de la bande rouge foncé (ponceau ? cardinal ? carmin ? d’Andrinople ? les noms de couleur récitent le poème d’un autre innommable, une ekphrasis aphasique). La bande rouge a des bords effrangés qui s’égrènent en filaments et en poussières à la façon d’un tissu ou d’une masse végétale se décomposant. Un vers de Rimbaud monte à la surface : J’ai vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques.

CODA

Vous avez dit « une ekphrasis aphasique » ? Ne s’agirait-il pas d’une ekphansis ? Ce terme moins connu apparaît pour la première fois chez Plotin pour désigner l’apparition des plantes, la levée des pousses. Il a été utilisé chez les Pères grecs pour parler de la manifestation visible du mystère.

L’ekphansis consisterait non à illustrer ni à enluminer ni à représenter, mais à faire passer en image un concept, une notion, une pensée. Après quoi, comme de juste, on pourrait entreprendre l’ekphrasis de cette ekphansis.

Ici on se limitera à demander à qui de droit – un peintre, François Martin – une ekphansis de cette coda.

(Février – août 2014)

François Martin, Sans titre, dessin, 2014, encre et crayon sur papier, 16 cm × 12 cm.

Appendices

Note biographique

Philosophe et écrivain, Jean-Luc Nancy est professeur émérite à l’Université de Strasbourg, où il a enseigné depuis 1968. Il a également enseigné à Berlin, Irvine, Berkeley, San Diego et à l’European Graduate School. Son oeuvre est internationalement reconnue. Il a consacré de nombreux ouvrages à la question des arts : citons, entre autres, Les Muses (Paris, Galilée, 1994), Le Regard du portrait (Paris, Galilée, 2000), Visitation (de la peinture chrétienne) (Paris, Galilée, 2001), Abbas Kiarostami. L’évidence du film (Bruxelles, Yves Gevaert, 2001), Nus sommes (avec Federico Ferrari, Bruxelles, Yves Gevaert, 2002), Noli me tangere (Paris, Bayard, 2003), Au fond des images (Paris, Galilée, 2003), Iconographie de l’auteur (avec Federico Ferrari, Paris, Galilée, 2005), Trop. Jean-Luc Nancy, avec François Martin et Rodolphe Burger (Montréal, Galerie de l’uqam, 2005), Multiple Arts (Redwood City, Stanford University Press, 2006), Le Plaisir au dessin (Paris, Galilée, 2009) et Jamais le mot « créateur »… (Correspondance 2000-2008) (avec Simon Hantaï, Paris, Galilée, 2013). Il a également été le commissaire des expositions Le Plaisir au dessin (Musée des beaux-arts de Lyon, 2007) et L’Altro Ritratto (Musée d’art moderne et contemporain de Rovereto et Trente, 2014). Parmi ses plus récents ouvrages, signalons, aux éditions Galilée, Politique et au-delà (2011) ; Maurice Blanchot. Passion politique (2011) ; Dans quels mondes vivons-nous ? (avec Aurélien Barrau, 2011) ; L’équivalence des catastrophes (2012) ; La communauté désavouée (2014) ; Demande. Philosophie, littérature (2015). Viennent de paraître L’Autre Portrait (Paris, Galilée, 2014), Natures mortes (avec François Martin, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2014), La fin des fins. Scène en deux actes (avec Federico Ferrari, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2015), Quand tout arrive de nulle part. Sur l’oeuvre d’Albert Palma (Paris, Manucius, 2015) et Tàpies. L’âme au corps (s. l., Éditions t.e.r., 2015).

List of figures

I

II

III

IV

V