Abstracts

Résumé

Le monde de l’éducation en contexte francophone minoritaire fait face à des enjeux contemporains auxquels répondent des organisations éducatives ancrées dans leur milieu, comme les centres scolaires communautaires. Les autrices et leur partenaire communautaire, un organisme sans but lucratif en transition vers ce modèle, ont voulu documenter la manière dont un centre scolaire communautaire contribue avec succès à l’épanouissement de la population francophone minoritaire qu’il dessert. Cet article se penche sur les données recueillies de quinze centres scolaires communautaires participants, situés dans sept provinces et un territoire du Canada. Les défis et les pratiques réussies identifiés illustrent les points communs et les différences que vivent ces centres scolaires communautaires canadiens. À l’aide de la méthode du benchmarking des idées, cette recherche visait à renseigner le partenaire communautaire au sujet de constats préoccupants, afin qu’il puisse évaluer et mettre en oeuvre des changements servant à améliorer sa capacité à répondre aux défis actuels et futurs par l’entremise de son nouveau centre. Le modèle du centre scolaire communautaire, examiné à partir d’un cadre conceptuel incluant la théorie de la vitalité linguistique, le concept de capital social et les principes de l’École communautaire citoyenne, propose des pistes prometteuses dans le but d’élargir la conception des organisations éducatives francophones actuelles vers une approche communautaire et inclusive, soucieuse de la vitalité des communautés dans l’espace francophone.

Abstract

Education in a Francophone minority context is facing contemporary challenges, which are being addressed by educational organizations in the environment, such as community school centres. The authors and their community partner, a non-profit organization transitioning to this model, wished to document how a community school centre successfully contributes to the development of the Francophone minority population it serves. This article examines data collected from fifteen participating community school centres in seven provinces and one territory in Canada. The challenges and successful practices identified illustrate the commonalities and differences experienced by these Canadian community school centres. Using the practice benchmarking method, this study aimed to inform the community partner about findings of concern, so that it could assess and implement changes to improve their ability to meet current and future challenges through its new centre. The community school centre model, studied through a conceptual framework, including the theory of linguistic vitality, the concept of social capital and the principles of the Community Citizen School, offers promising avenues that aim to expand the design of current Francophone educational organizations towards a community-based and inclusive approach, attentive to the vitality of Francophone communities.

Resumen

El mundo de la educación en contexto francófono minoritario se enfrenta a retos contemporáneos cuyas organizaciones educativas arraigadas en el ámbito, como son los centros escolares comunitarios, responden. Las autoras y su asociado comunitario, un organismo sin fines de lucro en transición hacia este modelo, quisieron documentar la manera en que un centro escolar comunitario contribuye con éxito a la realización de la población francófona minoritaria a la que presta servicio. Este artículo trata de los datos colectados en quince centros escolares comunitarios participantes, ubicados en siete provincias y un territorio de Canadá. Los desafíos y las prácticas exitosas identificadas ilustran los puntos comunes y las diferencias que viven estos centros escolares comunitarios canadienses. Gracias al método de benchmarking de las ideas, esta investigación tenía como objetivo informar el socio comunitario acerca de constataciones preocupantes para que pueda evaluar y poner en marcha cambios que sirven para mejorar su capacidad a responder a los desafíos actuales y futuros por medio de su nuevo centro. El modelo de centro escolar comunitario, examinado a partir de un marco conceptual que incluye la teoría de la vitalidad lingüística, el concepto de capital social y los principios de la Escuela comunitaria ciudadana, propone pistas alentadoras con el propósito de ampliar la concepción de las organizaciones educativas francófonas actuales hacia un enfoque comunitario e inclusivo, preocupada por la vitalidad de las comunidades en el espacio francófono.

Article body

INTRODUCTION

Partant du principe que les institutions scolaires sont au coeur de leurs communautés (Bélanger, Landry et Rocque, 2011), l’« espace francophone » fait référence à la place qu’occupent les francophones en tant que personnes citoyennes canadiennes, notamment à travers un espace culturel et institutionnel consacré au développement de leurs communautés (Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, 1992). Cependant, Forgues et al. (2020) qualifient cet espace de « fragile » (p. 41), car sa vitalité dépend largement du soutien des gouvernements provinciaux et fédéral. L’urbanisation croissante, la dispersion des communautés francophones et acadiennes, et la diminution de la population scolaire rendent difficile, pour les francophones en milieu minoritaire, de vivre pleinement leur langue et leur culture (Landry et al., 2010).

Landry et al. (2010) montrent que l’accès à des contextes valorisant le français est limité, la maison et l’école étant souvent les seuls lieux où les identités francophones sont soutenues. Des études sur les élèves des écoles de langue française (Landry et al., 2006b, 2007; St-Onge, 2021) révèlent que les « vécus enculturants en français », comme la famille, la parenté, le réseau social et l’école, sont fondamentaux pour la vitalité identitaire des francophones. Celle-ci est liée au désir de s’engager davantage en français dans la communauté (Landry, 2021). L’identité ethnolinguistique[1] influence directement la satisfaction de vie des élèves (Landry et al., 2009), et cette identité est façonnée par les pratiques sociales qui favorisent l’usage du français (Gérin-Lajoie et al., 2002).

Bélanger et al. (2011) soulignent, par ailleurs, que « les partenariats [école-communauté] traduisent un changement de conception des relations de l’école avec ses interlocuteurs communautaires, associatifs et parents » (p. 376). Une autonomie accrue des écoles permettrait ainsi de mieux répondre aux besoins des communautés francophones. Il convient donc de s’interroger sur les transformations nécessaires pour encourager la vitalité et assurer la pérennité des organisations éducatives francophones.

Notre recherche, axée sur le modèle des centres scolaires communautaires en situation minoritaire, s’inscrit dans cette réflexion. Les écoles francophones au Canada mettent en oeuvre des initiatives pour offrir une expérience francophone globale. Le concept de l’École communautaire citoyenne, proposé par Lortie et Lalonde (2012), vise non seulement la réussite des élèves, mais aussi celle de la collectivité, en promouvant un continuum d’apprentissage et un engagement social, culturel et communautaire. Selon Jules Rocque, de l’Université de Saint-Boniface, ce concept nécessite l’implication des familles et de la communauté pour valoriser la place du français en contexte minoritaire (Cissoko, 2019).

Étant donné que l’école constitue un lieu de socialisation et de construction identitaire[2] (Landry, 2008; Landry et al., 2006b, 2010; Vatz Laaroussi et al., 2008), il s’avère essentiel que les écoles francophones en milieu minoritaire privilégient des projets collaboratifs rassemblant la communauté. Les relations école-famille-communauté sont au coeur des politiques éducatives, et ce climat de collaboration[3] constitue l’un des domaines essentiels pour l’apprentissage et la réussite de tous les élèves (IsaBelle et Labelle, 2018). La recherche montre que l’implication de la communauté favorise la réussite scolaire (Deslandes, 2010; Rousseau et al., 2013), notamment pour les élèves issues et issus de l’immigration (Vatz Laaroussi et al., 2008; Kanouté et Lafortune, 2011).

Le modèle du centre scolaire communautaire

Les centres scolaires communautaires canadiens en contexte francophone minoritaire jouent un rôle crucial dans la promotion de la langue et de la culture francophones. Généralement situés dans des écoles francophones, ces centres combinent activités scolaires et communautaires, offrant un espace consacré à l’éducation, à la culture et au développement communautaire. Le modèle, défini comme une innovation institutionnelle (voir Allain, 2005b), a vu le jour en 1978 au Nouveau-Brunswick avec l’ouverture du Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton, et visait à aider les Francophones en milieu minoritaire à préserver leur langue et leur culture (Poirier et al., 2003). L’essor de ce modèle a continué dans les Maritimes et, ensuite, ailleurs au Canada, bien qu’il existe une paucité de recherches empiriques pour en évaluer pleinement les retombées (Harrison, 2009). Quelques études, notamment sur les communautés acadiennes, confirment toutefois l’efficacité de ce modèle comme outil de développement et de vitalité linguistique (Allain, 2005a).

Allain (2006) décrit ces centres comme des lieux où les synergies entre les volets scolaire et communautaire sont maximisées. Leur but principal est de créer des espaces où se rassembler et où l’on peut offrir des services en français. Cependant, la collaboration entre l’école et l’organisation communautaire rencontre des obstacles, notamment en matière de gestion des responsabilités, de main-d’oeuvre et de ressources financières (Bisson, 2003; Burke et Picus, 2001; Harrison, 2007, 2009). En outre, les écoles francophones en milieu minoritaire font face à des défis de gestion et de rayonnement, et le partenariat école-communauté nécessite une réciprocité équilibrée entre les deux secteurs (Bélanger et Beaulieu, 2009).

Bisson (2003) identifie trois conditions de succès : une vision commune, une stabilité financière et une gestion cohérente. Toutefois, il souligne également quatre défis majeurs liés au budget, aux relations institutionnelles et interpersonnelles, ainsi qu’à la compréhension du mandat. Malgré ces enjeux, il n’existe pas assez de recherches récentes pour évaluer les progrès réalisés depuis ce rapport. Il reste que plusieurs d’entre elles retiennent que les partenaires doivent établir des attentes et des rôles clairs pour assurer un partenariat efficace (Adger et Locke, 2000; Bélanger et Beaulieu, 2009).

Notre recherche

Les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, comme d’autres communautés minoritaires, travaillent à renforcer un réseau d’organismes pour assurer la vitalité de la langue et de la culture françaises (Chambre des communes, 2018). En partenariat avec la Société acadienne Sainte-Croix, notre recherche a étudié les pratiques et défis de 15 centres scolaires communautaires pour renforcer la communauté de Pomquet. Ce projet visait à aider le centre local, nouvellement construit à la suite d’un projet d’agrandissement de l’école acadienne avoisinante (Gouvernement du Canada, 2021), à se repositionner en tant qu’acteur clé en s’inspirant des succès d’autres centres similaires. Notre étude a permis à notre partenaire communautaire d’identifier des éléments clés pour soutenir la vitalité de sa communauté, contribuant ainsi à ses objectifs de durabilité à la lumière du nouveau centre.

CADRE CONCEPTUEL

Dans cette recherche qualitative, deux concepts théoriques sont mobilisés : la théorie de la vitalité linguistique et le capital social. Ces concepts permettent d’analyser le rôle des centres scolaires communautaires francophones dans la promotion de la langue et de la culture en milieu minoritaire.

La théorie de la vitalité linguistique, proposée par Giles et al. (1977), examine les conditions qui permettent à une langue minoritaire de survivre et de prospérer aux côtés d’une langue majoritaire. Bourhis et Landry (2012) soulignent que la vitalité d’une communauté linguistique est cruciale pour son épanouissement. Dans un contexte minoritaire, cette vitalité est influencée par des dynamiques internes et externes. Pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), Johnson et Doucet (2006) expliquent que la vitalité dépend de la communauté et de ses partenaires, y compris les chercheuses et chercheurs. Les centres scolaires communautaires jouent un rôle central en attirant des élèves et en soutenant les institutions francophones.

Le concept de capital social, défini par Bourdieu (1980) et Putnam (2000), renvoie aux réseaux sociaux qui facilitent la collaboration. Appliqué aux centres scolaires communautaires, ce concept montre comment les écoles francophones contribuent à la construction identitaire des élèves et solidifient les liens au sein de leur communauté. À travers les activités scolaires et parascolaires, des partenariats avec des organismes francophones locaux se forment entre les volets scolaire et communautaire, renforçant les liens sociaux entre élèves, parents, familles, personnel enseignant et la communauté francophone plus large. Le capital social est essentiel pour renforcer la vitalité linguistique en favorisant l’appartenance à la culture francophone.

Ce cadre conceptuel guidera l’analyse des données pour comprendre comment ces institutions soutiennent la réussite éducative et la vitalité des communautés.

MÉTHODOLOGIE

Les autrices ont utilisé une méthodologie qualitative en s’appuyant sur la méthode du benchmarking des idées (Mayle et al., 2002) pour mener l’enquête. Issue du domaine du marketing, cette méthode consiste à analyser et à comparer des pratiques pour améliorer la qualité en s’inspirant des meilleures pratiques, sans les copier. Cette analyse comparative se veut un processus d’amélioration continue de la qualité en identifiant les meilleures pratiques dans un même domaine (Cole, 2009). Elle permet d’évaluer ses forces et faiblesses de façon objective (Evans, 2008) et d’envisager des changements adaptés aux besoins de sa communauté. Le projet s’est déroulé en cinq phases : planification, consultation, analyse, rapport et diffusion (Mayle et al., 2002). Un rapport final a été présenté au conseil d’administration.

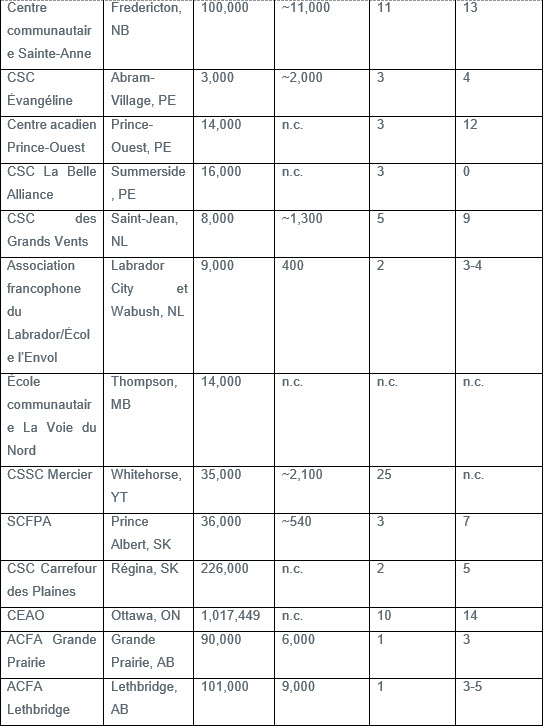

L’échantillonnage non probabiliste à réponse volontaire a permis d’identifier 38 centres scolaires communautaires potentiels au Canada, à l’exception du Québec, qui ne correspondait pas au critère d’un milieu francophone minoritaire. Toutefois, seuls quinze centres (Tableau 1) de sept provinces et d’un territoire ont participé (Figure 1), compte tenu du fait que les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne possèdent pas d’établissements correspondant à ce modèle.

Tableau 1

Données démographiques et nombre d’employées et d’employés des centres scolaires communautaires

Figure 1

Distribution des centres scolaires communautaires participants

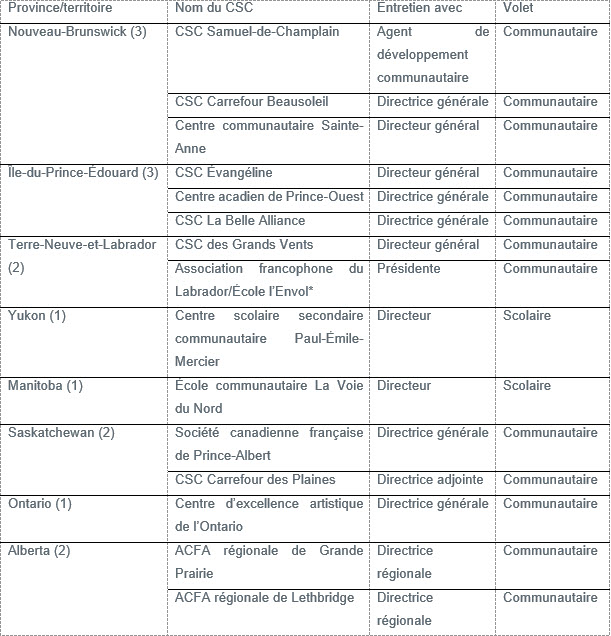

Les entretiens semi-dirigés ont impliqué 13 personnes du volet communautaire et 2 du volet scolaire[4], oeuvrant toutes dans des contextes francophones minoritaires (Tableau 2). Les entretiens virtuels, menés via Zoom, ont suivi une série de 13 questions ouvertes (Annexe A). Ces questions portaient sur les services et activités des centres, les défis rencontrés, la préservation de la langue française, les pratiques réussies et des conseils pour les nouveaux centres. Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits par les autrices.

Tableau 2

Centres scolaires communautaires participants

Note. L’Association francophone du Labrador et l’École l’Envol (Terre-Neuve-et-Labrador) diffèrent du modèle de CSC, car les volets scolaire et communautaire ne sont pas situés dans le même bâtiment.

L’analyse des données, réalisée avec NVivo 14, a permis d’identifier des thèmes et des tendances en comparant les pratiques des centres. La codification a mis en lumière des idées novatrices et des similarités pour une amélioration continue. Cette analyse, basée sur la méthode du benchmarking des idées (Mayle et al., 2002), a permis de dégager des pistes pour comprendre le rôle des centres scolaires communautaires en milieu minoritaire. À la demande des centres, nous avons également conçu et partagé un répertoire incluant leurs coordonnées et un sommaire de l’étude. Ce genre de réseautage permettra aux futurs centres scolaires communautaires d’en apprendre de ceux qui ont déjà connu du succès grâce à ce modèle.

CONSTATS

Quatre thèmes récurrents ont émergé de l’étude : (1) langue et culture francophone, (2) activités et services, (3) défis et obstacles, et (4) pratiques réussies. Ces thèmes sont examinés à la lumière de la théorie de la vitalité linguistique et du capital social, avec une attention particulière aux concepts de l’école communautaire et de l’éducation citoyenne.

Langue et culture francophone : vecteurs de vitalité linguistique et de capital social

Ce thème souligne l’importance de l’identité linguistique et culturelle au sein des centres scolaires communautaires. La majorité des participants a mis en avant le rôle essentiel de ces centres dans la construction identitaire des élèves et des membres des communautés acadiennes, francophones ou francophiles. Ce rôle renforce la vitalité linguistique en favorisant la cohésion sociale et l’affirmation de l’identité francophone, un élément clé pour le maintien d’une langue minoritaire, comme le souligne Giles et al. (1977). Des événements comme le Congrès mondial acadien et la Fête de l’Acadie renforcent le sentiment de fierté et d’appartenance.

Par ailleurs, 14 des 15 participants voient le français comme un atout, un vecteur de capital social qui favorise le développement de réseaux de solidarité au sein de la communauté. Les centres valorisent l’usage du français et encouragent le bilinguisme, perçu par 67 % des répondants comme une « porte d’ouverture » vers la culture francophone. Cette dynamique linguistique tisse des liens entre les francophones et les francophiles, créant des ponts entre les communautés linguistiques. La participation aux événements en français ou qui sont bilingues dépasse la question linguistique et renforce le capital social par le partage d’une identité collective. Selon Hanifan (1916, cité par Méda, 2002), le capital social repose sur les substances tangibles comme les relations entre individus formant une unité sociale. Or, les événements deviennent des lieux d’interaction favorisant l’appartenance et cultivant les relations dans un environnement où la langue majoritaire, l’anglais, est omniprésente.

Enfin, des participants ont souligné l’importance de la vitalité linguistique et culturelle francophone au sein de la communauté et la création d’espaces pour vivre en français, affirmant que la mission des centres dépasse l’enseignement de la langue : il s’agit d’une expérience culturelle globale. Les personnes francophiles sont donc perçues comme faisant partie intégrante de la conversation sur la vitalité linguistique et culturelle francophone de leur communauté. La promotion d’un environnement sûr et inclusif pour apprendre et pratiquer la langue sans jugement est appuyée par les principes du capital social qui, selon la pensée communautarienne, « facilitent l’action collective et permettent la collaboration et la réciprocité ainsi que les bases de l’interaction entre les individus » (Sibony, 2016, p. 133).

Activités et services : des catalyseurs de relations sociales et linguistiques

Le second thème porte sur les activités et services en tant qu’occasions opportunes pour pratiquer et célébrer la langue française. Ces événements, organisés en réponse aux besoins de la communauté, sont essentiels pour les élèves, les familles et les personnes aînées. Tous les participants et participantes ont souligné l’importance des activités ou d’événements de type annuel pour leur caractère rassembleur. Selon Forgues et al. (2020), ces espaces francophones permettent aux communautés de maintenir la langue, de transmettre la mémoire et la culture, et de renforcer la construction identitaire. Des concerts annuels, des épluchettes de blé d’Inde et les festivals thématiques offrent des occasions de divertissement et d’engagement. Les activités et les services continus, tels que des cours de français, des dîners communautaires, un club pour les personnes aînées, et des ateliers artistiques ou éducatifs montrent la volonté de rendre la langue accessible à toutes les tranches d’âge, renforçant ainsi la pérennité de la francophonie locale. En proposant une diversité d’événements culturels, éducatifs et sociaux, ces centres créent des occasions de vivre en français, encourageant l’engagement envers la langue, ainsi que les relations intergénérationnelles et interculturelles. La disponibilité de services en langue minoritaire, selon la théorie de la vitalité linguistique, est un facteur clé de la survie linguistique.

Défis et obstacles : tensions entre inclusion et préservation linguistique

Le troisième thème aborde les défis et obstacles auxquels les centres scolaires communautaires sont confrontés, exerçant des pressions sur leur vitalité linguistique. La majorité des répondantes et répondants ont évoqué comme défis majeurs les répercussions de la pandémie, la baisse de participation, ainsi que des difficultés de financement et de gestion du personnel. Le problème persistant des restrictions budgétaires, déjà souligné par Harrison (2007, 2009), s’ajoute à la crise de main-d’oeuvre, limitant la capacité des centres à maintenir leur capital social. Cette situation crée des tensions liées à la préservation de la langue française dans un contexte où l’anglais domine.

Les défis linguistiques illustrent cette tension. Les centres sont souvent tiraillés entre répondre aux besoins de familles exogames et protéger la vitalité du français. La question centrale devient : « Comment maintenir un capital social inclusif tout en garantissant la survie de la langue minoritaire? » Un répondant de l’Île-du-Prince-Édouard décrit cette difficulté :

Des fois, c’est difficile de plaire à tout le monde [,] tu veux satisfaire quand même le plus grand nombre de personnes possible. Je pense que c’est un défi qui est commun dans le milieu francophone minoritaire. Qu’est-ce qu’on fait pour essayer d’encourager les gens à quand même… C’est parce qu’on sait comment ça peut être facile que l’anglais prenne le dessus.

Les familles exogames peuvent représenter à la fois un obstacle linguistique et une occasion d’élargir les réseaux sociaux. La notion de « connectivité », qui valorise les identités diverses (Putnam, 2000), permet d’intégrer de nouvelles perspectives. Bien que l’inclusivité soit souhaitable, les centres doivent naviguer entre les attentes des familles exogames et celles des francophones. Cependant, cette ouverture crée parfois des tensions entre l’usage du français et la volonté de maintenir un environnement bilingue, comme le soulève un répondant du Manitoba : « Comme tout jeune qui vit dans une communauté très anglophone. Ils sont jeunes, il n’y a pas encore la grande estime de soi d’être au milieu des anglophones et de parler en français. »

Les défis linguistiques sont exacerbés par d’autres défis liés à la vie en contexte minoritaire, comme l’isolement géographique et le manque de ressources en français, souvent en milieu rural. Un participant du Nouveau-Brunswick souligne cette complexité :

On est très contents d’être dans le quartier, mais on est dans le fin fond, on est loin, on est en dehors du circuit, si tu veux, on est en-dehors du trafic. […] Notre personnel enseignant aussi, quand ils sont retournés chez eux, de revenir, c’est pas évident. Fait que, c’est sûr que ça joue dans la fréquentation des spectacles.

Ces défis révèlent la fragilité de la vitalité linguistique en milieu minoritaire, nécessitant des efforts constants pour maintenir l’usage et la visibilité du français.

Pratiques réussies : mobilisation du capital social pour renforcer la vitalité linguistique

Le dernier thème, les pratiques réussies, montre comment les centres utilisent leurs stratégies et collaborations pour surmonter les obstacles et renforcer leur vitalité. Tous les participants ont souligné l’importance des collaborations avec d’autres centres scolaires communautaires, des organismes communautaires ou des écoles. La nécessité de bâtir et nourrir des liens avec d’autres centres a été souvent discutée. De nombreux centres ont adopté un réseau d’échange pour favoriser la communication à l’intérieur d’une même province, ce qui contribue à résoudre les problèmes et à créer une solidarité. Ces partenariats maximisent les ressources disponibles et renforcent le soutien mutuel.

Les centres renforcent leur capital social en tissant des liens avec la communauté, en établissant des relations intergénérationnelles et en favorisant une communication régulière avec les individus et les partenaires. Cela soutient un principe de réciprocité où les comportements souhaités sont réciproques (Sibony, 2016). En consultant la communauté, en écoutant ses besoins et en développant des activités en réponse à ses attentes, les centres créent un environnement propice à la langue française. Le capital social devient alors essentiel pour mobiliser les ressources humaines, créer un sentiment d’appartenance et promouvoir la préservation du français.

Le modèle où les volets scolaire et communautaire partagent les locaux, les ressources et l’équipement souligne l’importance de la collaboration avec l’école. Établir des relations solides avec l’équipe de direction, les élèves, les parents et les bénévoles est crucial pour le fonctionnement efficace du centre. Une répondante de l’Alberta a décrit ce partenariat en disant :

On a beaucoup de partenariats aussi avec l’école. […] Des fois, on n’hésite pas à bonifier les activités scolaires culturelles, mais eux nous rendent la pareille quand on organise des activités qui ne touchent pas le scolaire, ils sont toujours prêts à collaborer ou à utiliser leurs médias sociaux pour la promotion de nos activités, puis de s’impliquer.

Adapter les activités aux besoins des générations et promouvoir une image positive de la francophonie est essentiel pour maintenir une vision commune de la vitalité linguistique. Les données montrent que la communication efficace, l’engagement communautaire et la planification stratégique sont cruciaux. Il est important de consulter la communauté, d’offrir une diversité d’activités pour chaque groupe d’âge, et de « sortir des murs du centre ». Selon un répondant, il faut maintenir un niveau de qualité élevé, comme dans une entreprise où la clientèle est la communauté.

Une vision commune et une compréhension claire du rôle du centre, axée sur le développement de l’identité culturelle et la fierté francophone, sont également des éléments clés. Une répondante a noté qu’il est essentiel d’expliquer le rôle du centre scolaire communautaire, au-delà de sa fonction d’école francophone, et d’adopter une philosophie visionnaire et unifiante pour assurer son rôle de leader dans la transmission et la vivacité de la langue et de la culture francophones.

DISCUSSION

Les constats effectués à la suite de notre analyse des données révèlent l’importance de la collaboration, de la communication, de la connaissance approfondie de la communauté, ainsi que de l’inclusion et des avantages découlant d’une vision commune partagée entre les diverses parties prenantes. Cependant, plusieurs obstacles majeurs ont été identifiés : la difficulté à se remettre des répercussions de la pandémie, l’usage limité du français lors des activités, l’isolement géographique, l’accès restreint aux services, et la complexité de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée. Cette clientèle comprend non seulement des francophones et francophiles, mais aussi des anglophones, des familles exogames, des parents d’enfants en immersion française, une clientèle adolescente, des personnes nouvellement arrivées au pays et des personnes aînées. En plus de ces défis, des enjeux liés aux ressources humaines et au financement ont également été soulignés dans les récits.

Ces obstacles reflètent des problématiques sociales plus larges, illustrant la complexité croissante des réalités auxquelles ces centres scolaires communautaires doivent faire face. Ces constats soulignent la nécessité de renforcer l’engagement communautaire autour de l’école, non seulement en tant qu’institution éducative, mais aussi comme lieu de rassemblement pour les francophones vivant en contexte minoritaire. Cette communauté en évolution appelle à des actions créatives en matière de vitalité linguistique et de cohésion sociale.

C’est dans cette optique que nous évoquons deux concepts clés identifiés par Bélanger, Landry et Rocque en 2011 : l’école communautaire et l’éducation citoyenne, concepts qui prennent tout leur sens à la lumière des constats. D’ailleurs, les travaux d’IsaBelle et Bélanger (2011), ainsi que ceux de Violette (2005), ont inspiré une vision adoptée par les participantes et participants de cette table, soit celle de l’École communautaire citoyenne de langue française (Martineau Vachon, 2018). Le besoin urgent d’« agir ensemble » (Lortie et Lalonde, 2012, p. 6) a mené une équipe de chercheuses et chercheurs à développer ce concept dans le but de préserver la langue et la culture francophones en milieu minoritaire. L’École communautaire citoyenne se veut un espace réservé à l’apprentissage, à la socialisation et au développement identitaire, en lien étroit avec la communauté qu’elle dessert (Lortie et Lalonde, 2012). Elle joue un rôle essentiel dans la réussite des élèves, le bien-être de la communauté et l’émergence d’une conscience collective solidaire – objectifs similaires à ceux des centres scolaires communautaires – en favorisant l’engagement et la mobilisation des élèves, du personnel scolaire, des parents et des partenaires locaux. L’un des pionniers de l’École communautaire citoyenne, Jules Rocque, a expliqué que « c’est un concept qui a pour but de valoriser la place du français, de l’affirmer par notre engagement et de revendiquer parfois. En fait, il s’agit d’être témoin de notre francophonie et d’être engagé au sein de cette francophonie » (Cissoko, 2019, par. 10). Bien que certaines perspectives divergent quant aux approches en réponse à la diversité ethnolinguistique croissante, les centres se dotent de moyens pour que chaque membre de la communauté se sente accueilli et inclus, comme illustré dans l’exemple de l’usage du français pendant les activités organisées (Tableau 3).

Tableau 3

L’usage du français pendant les activités organisées par les centres scolaires communautaires

Dans des contextes où la langue et la culture francophones sont constamment exposées à des forces d’assimilation, l’école devient un espace central de transmission et de renforcement identitaires. Les centres scolaires communautaires possèdent donc un potentiel significatif pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes dans ces contextes, dépendant du niveau d’engagement de la communauté (Lortie et Lalonde, 2011). Il est clair que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce modèle, son succès, ses retombées et les raisons de son manque de popularité.

Les défis soulevés dans cette étude renvoient aux réalités des contextes francophones minoritaires mentionnés dans le cadre de référence de l’École citoyenne communautaire, tels que l’accroissement du nombre d’allophones et la baisse du taux de continuité linguistique (Lortie et Lalonde, 2012, p. 6). Lors du rapprochement des francophonies canadiennes en 2021, la nécessité de réévaluer la synergie entre l’école et la communauté par la création d’« espaces francophones » intégrés a été identifiée comme piste d’action future (Secrétariat du Québec aux relations canadiennes). Comme l’a avoué une participante de l’Alberta : […] c’est l’ouverture, c’est l’inclusion et c’est de pas se mettre un frein sur ce que l’on propose par rapport à la linguistique. C’est vraiment important dans peu importe ce que l’on fait, c’est qu’on ne veut pas mettre un frein à cette synergie qui est train de se développer au travers des cultures et communautés.

Notre analyse démontre que le modèle des centres scolaires communautaires offre des pistes intéressantes pour créer et soutenir de tels espaces, tout en améliorant la conception actuelle des organisations éducatives francophones avec une approche inclusive et communautaire. Lors d’une entrevue, Rocque a affirmé que l’École communautaire citoyenne doit être accueillante, faire preuve d’ouverture et favoriser les échanges avec toutes les nouvelles communautés francophones, y compris celles issues de l’immigration (Séguy, 2012). Un participant de Terre-Neuve-et-Labrador souligne d’ailleurs l’importance de se défaire de l’idée de tout faire parfaitement en français et adopter une attitude plus accueillante. Le but est de « faire vivre des expériences en français aux gens pour qu’ils deviennent de plus en plus à l’aise ». Il s’agit de prioriser le mandat de servir la communauté, de lever les obstacles linguistiques et de créer des ponts vers les cultures francophones. Ces efforts de revitalisation communautaire et de conscientisation collective, tels que ceux évoqués par Landry et al. (2006a), jouent un rôle clé dans la vitalité précaire des communautés francophones en milieu minoritaire.

Enfin, la collaboration apparaît comme un outil central pour surmonter les défis et renforcer la vitalité. « L’école ne peut remplir son mandat et contribuer à l’épanouissement de la communauté sans être en interrelation avec celle-ci » (Lortie et Lalonde, 2011, p. 14). Les collaborations avec les parents, la communauté, les organismes et partenaires locaux reflètent un élan collectif, caractérisé par un leadership participatif de toutes les parties prenantes. Chiasson (2010) définit le partenariat comme un engagement entre organisations visant un projet commun bénéfique à toutes. Dans ce contexte, les relations école-communauté, qu’elles soient formelles ou informelles, favorisent la coopération et l’union des forces pour atteindre des objectifs communs (Chiasson, 2010; Deslandes, 2010). Un participant du Manitoba a souligné la satisfaction générée par ces collaborations : « […] pour pouvoir initier, pour qu’on fasse des choses ensemble, la communauté, communiquer avec les parents, intégrer beaucoup les parents […]. Ça vaut la peine de collaborer. On a envie d’aller tous ensemble dans une même direction. »

En somme, le modèle des centres scolaires communautaires et le concept de l’École communautaire citoyenne visent non seulement à soutenir la réussite éducative, mais aussi à jouer un rôle essentiel dans la vitalité linguistique et culturelle des communautés francophones minoritaires. Or, les constats offrent des pistes opportunes pour notre partenaire communautaire, et les participantes et participants.

CONCLUSION

Cette étude visait à identifier les meilleures pratiques d’organisations implantées dans des collectivités francophones minoritaires, où la majorité des associations et services communautaires s’adressent à une population majoritairement anglophone. Elle souligne l’importance cruciale des centres scolaires communautaires dans le soutien à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. En mobilisant les concepts de vitalité linguistique et de capital social, il apparaît que la collaboration entre les individus – notamment les parents, les écoles et les partenaires communautaires – constitue un levier clé pour surmonter les défis complexes auxquels ces centres sont confrontés. Parmi ces défis figurent les répercussions à long terme de la pandémie, l’isolement géographique, l’accès limité aux services et la gestion d’une clientèle de plus en plus diversifiée.

L’approche inclusive et communautaire adoptée par le modèle des centres scolaires communautaires, inspirée par les principes de l’École communautaire citoyenne, constitue une réponse prometteuse aux besoins de cette population diversifiée. Le succès de ces centres repose sur leur capacité à créer des espaces de socialisation en français, accessibles à tous les membres de la communauté, tout en développant des stratégies innovantes pour renforcer la cohésion sociale. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre les retombées de ces initiatives et leur potentiel à long terme.

Bien que notre recherche ait été utile pour le partenaire communautaire en guidant la planification de son nouveau centre, il convient d’en souligner les limites. Les perspectives recueillies proviennent uniquement des responsables scolaires et communautaires disponibles, ce qui limite la triangulation des sources. De plus, nous n’avons pas pu obtenir de réponses de toutes les provinces et territoires, et les entretiens ne reflètent pas nécessairement la réalité de tous les centres provinciaux. Un échantillon plus large aurait pu offrir une validité accrue. Il est possible que des pratiques et des défis importants n’aient pas été abordés; des données plus étendues pourraient, par conséquent, modifier nos conclusions.

En revanche, d’autres projets de recherche pourraient contribuer à élargir l’espace francophone évoqué dans l’introduction. Par exemple, une étude longitudinale explorant l’effet du modèle de centre scolaire communautaire sur la réussite éducative des élèves ou leur bien-être mental au fil du temps serait opportune. D’ailleurs, Dalley et Tcheumtchoua Nzali (2022) soulignent la nécessité « d’établir des espaces, permanents et en constant renouvellement […] afin de fonder les bases du construire ensemble » (p. 11-12). Le modèle des centres scolaires communautaires et l’École citoyenne communautaire répond aux valeurs contemporaines en tenant compte de la diversité linguistique et de l’engagement des francophiles de diverses communautés ethniques.

Nous espérons que les témoignages, les meilleures pratiques et les stratégies des 15 centres participants de milieux francophones minoritaires canadiens auront des retombées positives pour notre partenaire communautaire, les centres participants et ceux qui les imiteront. Le partage de réalités communes et les défis linguistiques similaires favorisent la solidarité dans la francophonie canadienne et permettent d’imaginer l’avenir de l’éducation francophone au pays.

Enfin, cette étude est significative pour la recherche en éducation, car un réseau élargi dans les communautés francophones minoritaires pourrait tirer parti des centres scolaires communautaires pour renforcer leur vitalité linguistique et créer des liens durables dans la francophonie canadienne. Les centres jouent un rôle clé dans la promotion et la préservation de la langue et de la culture francophones en milieu minoritaire, contribuant ainsi de manière significative à la pérennité de ces communautés.

Appendices

Annexe

ANNEXE A. Questions pour l’entretien virtuel

Questions principales pour guider l’entretien

-

Comment s’appelle votre centre scolaire communautaire et depuis combien de temps existe-t-il? Quel est votre rôle au sein de cet organisme?

-

Quelle est la population de votre région? Savez-vous combien sont francophones? Diriez-vous que votre région est une communauté francophone en situation minoritaire?

-

Quelles sont les activités et/ou les services que vous planifiez pour votre communauté? Pour chaque activité, combien de personnes y participent, approximativement? (p. ex. : festivals, camps d’été, soirées cinéma, etc.). Laquelle connaît le plus grand succès?

-

Quels sont vos principaux défis? Ces défis ont-ils changé au fil des années? Si oui, quels en sont les facteurs?

-

Rencontrez-vous des défis au niveau de l’usage de la langue française durant les activités? Quelles techniques ou idées ont fonctionné pour encourager les participants à parler davantage en français?

-

Vous êtes-vous inspiré d’un modèle ou d’un Centre scolaire communautaire en particulier pour assurer le succès du vôtre? Si oui, lequel ou lesquels, et pourquoi?

Questions d’ordre opérationnel

-

Nous aimerions vous poser quelques questions qui sont de nature opérationnelle en lien avec la gestion de votre organisme. Sentez-vous êtes à l’aise d’y répondre ou non.

-

Combien d’employé·e·s avez-vous à temps plein? Quel est le titre de vos employé·e·s à temps plein?

-

Combien d’employé·e·s à temps partiel ou emplois d’été avez-vous?

-

Avez-vous des revenus de location de salle? Vous les estimez à combien par année, environ? Avez-vous des revenus de billetteries et/ou d’inscriptions? Vous les estimez à combien, environ?

-

Quels sont vos revenus totaux par année?

Questions de conclusion

-

Que considérez-vous comme étant vos pratiques réussies?

-

Nous aimerions connaître une ou des histoires de succès au sein de votre CSC. Pourriez-vous nous partager une ou des anecdotes? Selon vous, quels ont été les éléments essentiels dans ces réussites?

-

Quels conseils donneriez-vous à un nouveau centre scolaire communautaire qui souhaite répondre aux besoins de sa communauté francophone (les jeunes, les moins jeunes et les familles)? Selon vous, de quelles façons peut-il encourager la revitalisation de sa langue et culture dans un milieu francophone minoritaire?

Notes

-

[1]

L’identité ethnolinguistique combine un processus de construction identitaire découlant des structures sociales (la vitalité ethnolinguistique) et de la force du vécu socialisant, ainsi que des vécus automatisants et conscientisants favorisant l’autonomie de la personne comme « sujet agissant » et « conscientisé » (Landry et al., 2006b, p. 60).

-

[2]

Selon l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), la construction identitaire est « un processus hautement dynamique au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir dans les contextes sociaux et l’environnement naturel où elle évolue » (Plan stratégique sur l’éducation en langue française, 2019, p. 6).

-

[3]

Le terme collaboration renvoie aux relations école-communauté soulignant les liens entre les écoles et les parents, les membres de la communauté, ainsi que les organismes et partenaires communautaires qui appuient le développement social, émotionnel, physique et intellectuel des élèves (Deslandes, 2010).

-

[4]

La structure organisationnelle des centres scolaires communautaires (CSC) diffère d’une province et d’un territoire à l’autre (p. ex. : certains sont gérés par la direction d’école, tandis que d’autres le sont par la direction générale de l’organisme communautaire). Bien que nous ayons tenté d’échantillonner le plus grand nombre possible de CSC canadiens, ceux qui ont consenti à participer affichent une représentation déséquilibrée des volets scolaire et communautaire. Nous y reviendrons en conclusion lorsqu’il sera question des limites de la recherche.

Bibliographie

- Adger, C. T. et Locke, J. (2000). Broadening the base: School/community partnerships serving language minority students at risk. Educational Practice Report, 6. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED442286.pdf

- Allain, G. (2006). Une nouvelle ressource collective pour des communautés francophones minoritaires durables : le centre scolaire-communautaire en Acadie du Nouveau-Brunswick et au Canada. Francophonies d’Amérique, 22, 13-35. https://doi.org/10.7202/1005376ar

- Allain, G. (2005a). Les conditions de la vitalité socioculturelle chez les minorités francophones en milieu urbain : deux cas en Acadie du Nouveau-Brunswick. Francophonies d’Amérique, 20, 133-146. https://doi.org/10.7202/1005342ar

- Allain, G. (2005b). Les sociologues et l’Acadie : l’évolution des regards sociologiques sur la société acadienne. Dans M. L. Lord (dir.), L’émergence et la reconnaissance des études acadiennes : à la rencontre de Soi et de l’Autre (p. 113-136). Association internationale des études acadiennes.

- Bélanger, N. et Beaulieu, G. (2009). Les partenariats école-communauté dans les écoles de langue française en Ontario. Éducation francophone en milieu minoritaire, 4(1), 1-23. https://journals.library.ualberta.ca/reefmm/index.php/reefmm/article/view/17/16

- Bélanger, N., Dalley, P., Dionne, L. et Beaulieu, G. (2011). Les partenariats école-communauté et le marché scolaire de langue française en Ontario. Revue des sciences de l’éducation, 37(2), 375-402. https://doi.org/10.7202/1008991ar

- Bélanger, N., Landry, R. et Rocque, J. (2011). École communautaire citoyenne. Document de fondement. Un projet rassembleur par et pour la francophonie canadienne, Table nationale de l’éducation, Ottawa. https://ecc-canada.ca/wp-content/uploads/2014/10/Ecole_communautaire_citoyenne_doc_fondement.pdf

- Bisson, R. (2003). Études des conditions de succès des centres scolaires et communautaires. Patrimoine canadien. https://publications.gc.ca/collections/Collection/CH34-15-2003F.pdf

- Bourdieu, P. (1980). Le capital social. Notes provisoires. Actes de la recherche en sciences sociales, 31, 2-3. www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069

- Bourhis, R. Y. et Landry, R. (2012). Vitalité communautaire, autonomie culturelle et bien-être des minorités linguistiques. Dans R. Y. Bourhis (dir.), Déclin et enjeux des communautés de langue anglaise du Québec (p. 23-73). Patrimoine canadien/Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.

- Burke, M. A. et Picus, L. O. (2001). Developing community-empowered schools (1re éd.). Corwin Press Inc.

- Chambre des communes du Canada. (2018). Pour un engagement réel envers la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire : rapport du Comité permanent des langues officielles. https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/parl/xc60-1/XC60-1-1-421-12-fra.pdf

- Chiasson, M. (2010). Les partenariats « école-communauté » en appui à l’apprentissage et à la francophonie en milieu minoritaire. Canadian Teachers’ Federation. https://www.ctf-fce.ca/wp-content/uploads/2020/02/FRENQUETES-06-2010-Partenariats-ecole-communaute-article-integral.pdf

- Cissoko, A. (2019, 1er novembre). L’école communautaire citoyenne : un pont entre la DSFM et les organismes. ICI Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1372399/ecole-communautaire-citoyenne-dsfm-manitoba

- Cole, M. J. (2009). Benchmarking: A process for learning or simply raising the bar? Evaluation Journal of Australasia, 9(2), 7-15. https://doi.org/10.1177/1035719X0900900203

- Dalley, P. et Tcheumtchoua Nzali, W. (2022). D’hier à demain : vers une francophonie inclusive en contexte minoritaire canadien. Éducation et francophonie, 50(3). https://doi.org/10.7202/1091114ar

- Deslandes, R. (2010). Les conditions essentielles à la réussite des partenariats école-famille-communauté. Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ). https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3452151?docref=_JEFqQHsbjlGDtIcxhWKPA

- Evans, J. R. (2008). Quality and performance excellence: Management, organization, and strategy (5e éd.). Thompson Business and Economics.

- Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). (1992). Dessein 2000 : pour un espace francophone. https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2022/11/Dessein-2000.pdf

- Forgues, É., Robineau, A., Pépin-Filion, D. et Bouchard, M.-A. (2020). La construction d’espaces francophones comme projet de société en milieu minoritaire. Minorités linguistiques et société, 13, 29-48. https://doi.org/10.7202/1070389ar

- Gérin-Lajoie, D., Gosse, D. et Roy, S. (2002). Le rapport à la langue en contexte scolaire minoritaire. Francophonies d’Amérique, 14, 71-80. https://doi.org/10.7202/1005184ar

- Giles, H., Bourhis, R. Y. et Taylor, D. M. (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations. Dans H. Giles (dir.), Language Ethnicity and Intergroup Relations (p. 307-348). Academic Press.

- Gouvernement du Canada. (2021, 28 janvier). De meilleurs espaces scolaires et communautaires pour la communauté francophone et acadienne de la Nouvelle-Écosse [communiqué de presse]. Patrimoine canadien. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/01/de-meilleurs-espaces-scolaires-et-communautaires-pour-la-communaute-francophone-et-acadienne-de-la-nouvelle-ecosse.html

- Hanifan L. J. (1916). The rural school community center. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67(1), 130-138. https://doi.org/10.1177/000271621606700118

- Harrison, S. (2007). Les centres scolaires communautaires (CSC) des Maritimes : relation entre des espaces institutionnels et le vécu langagier d’ayants droit francophones [thèse de doctorat, Université de Moncton]. Bibliothèque et Archives Canada. https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=NR27428&op=pdf&app=Library&is_thesis=1&oclc_number=222506891

- Harrison, S. (2009). La contribution des centres scolaires communautaires à la santé des francophones vivant en milieu minoritaire. Francophonies d’Amérique, 28, 197-212. https://doi.org/10.7202/044989ar

- IsaBelle, C. et Bélanger, N. (2011). Projet École communautaire citoyenne. Document de recherche. Table nationale de l’éducation, Ottawa.

- IsaBelle, C. et Labelle, J. (2018). Rôles, responsabilités, pratiques et compétences des directions d’école. Revue des sciences de l’éducation, 42(2), 114. https://doi.org/10.7202/1043024ar

- Johnson, M. L. et Doucet, P. (2006). Une vue plus claire : évaluer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Commissariat aux langues officielles. https://publications.gc.ca/collections/Collection/SF31-83-2006F.pdf

- Kanouté, F. et Lafortune, G. (2011). La réussite scolaire des élèves d’origine immigrée : réflexions sur quelques enjeux à Montréal. Éducation et francophonie, 39(1), 80-92. https://doi.org/10.7202/1043024ar

- Landry, R. (2008). Au-delà de l’école : le projet politique de l’autonomie culturelle. Francophonies d’Amérique, 26, 149-183. https://doi.org/10.7202/037980ar

- Landry, R. (2021). Loi sur les langues officielles et vitalité des minorités : mission impossible ou oeuvre inachevée? Minorités linguistiques et société, 17, 125-161. https://doi.org/10.7202/1084703ar

- Landry, R., Allard, R. et Deveau, K. (2006a). Revitalisation ethnolinguistique : un modèle macroscopique. Dans A. Magord (dir.), Innovation et adaptation : expériences acadiennes contemporaines (p. 105-124). Peter Lang.

- Landry, R., Allard, R. et Deveau, K. (2007). Bilingual schooling of the Canadian Francophone minority: A cultural autonomy model. International Journal of the Sociology of Language, 185, 133-162. https://doi.org/10.1515/IJSL.2007.029

- Landry, R., Allard, R. et Deveau, K. (2010). École et autonomie culturelle : Enquête pancanadienne en milieu scolaire francophone minoritaire (catalogue no CH3-2/13-2010F). Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. https://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/pc-ch/CH3-2-13-2010-fra.pdf

- Landry, R., Deveau, K. et Allard, R. (2006b). Vitalité ethnolinguistique et construction identitaire : le cas de l’identité bilingue. Éducation et francophonie, 34(1), 54-81. https://doi.org/10.7202/1079034ar

- Landry, R., Deveau, K., Losier, G. F. et Allard, R. (2009). Identité ethnolinguistique, autodétermination et satisfaction de vie en contexte francophone minoritaire. Francophonies d’Amérique, 28, 47-70. https://doi.org/10.7202/044982ar

- Lortie, L. et Lalonde, A. J. (2012). L’École communautaire citoyenne. Cadre de référence. Pour l’émergence de l’École communautaire citoyenne au sein des communautés francophones et acadiennes du Canada. Table nationale sur l’éducation, Ottawa. https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2023/05/ECC_cadre-de-reference_final.pdf

- Martineau Vachon, H. (2018). L’École communautaire citoyenne : une analyse critique documentaire. Dans C. IsaBelle (dir.), Système scolaire franco-ontarien : d’hier à aujourd’hui pour le plein potentiel des élèves (p. 71-95). Presses de l’Université du Québec.

- Mayle, D. T., Hinton, C. M., Francis, G. A. J. et Holloway, J. A. (2002). What really goes on in the name of benchmarking? Dans A. Neely (dir.), Business performance measurement : Theory and practice (p. 211-224). Cambridge University Press.

- Méda, D. (2002). Le capital social : un point de vue critique. L’Économie politique, 2(14), 36-47. https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2002-2-page-36.htm

- Poirier, B., LeBlanc, C. et Thériault, P.-É. (2003). Les phares communautaires et scolaires du Canada. Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton.

- Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

- Rousseau, M., Thivierge, J., Potvin, P. et Brooks, S. (2013). La relation École-Famille-Communauté et la persévérance scolaire : une recension des écrits. Fondation Mobilitys, ÉCOBES Recherche et Transfert, et Université du Québec à Trois-Rivières. https://pierrepotvin.com/8.%20Banque%20d’outils/Mobilys_E-F-C.pdf

- Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). (2021). Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes : synthèse des ateliers. https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/francophonie/2021-08_rapportSynthese_sommet.pdf

- Séguy, C. (2012, 14 au 20 mars). L’École communautaire citoyenne. La Liberté. https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2023/06/ecole-communautaire-citoyenne.pdf

- Sibony, D. (2016). Capital social : les dimensions d’un concept pertinent. Sciences & Actions Sociales, 1(3), 127-146. https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2016-1-page-127.htm

- St-Onge, S. (2021). L’influence des médias comme source de vitalité sur les vécus langagiers et le développement psycholangagier chez les élèves des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick [thèse de doctorat, Université de Moncton]. ProQuest. https://www.proquest.com/openview/dd9496cb5a0fbea731ec5cb7f24d897c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

- Vatz Laaroussi, M., Kanouté, F. et Rachédi, L. (2008). Les divers modèles de collaborations familles immigrantes-écoles : de l’implication assignée au partenariat. Revue des sciences de l’éducation, 34(2), 291-311. https://doi.org/10.7202/019682ar

- Violette, M. (2005). L’école communautaire : un carrefour pour la réussite des jeunes et le développement de la communauté. Bibliothèque nationale du Québec. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/50113

List of figures

Figure 1

Distribution des centres scolaires communautaires participants

List of tables

Tableau 1

Données démographiques et nombre d’employées et d’employés des centres scolaires communautaires

Tableau 2

Centres scolaires communautaires participants

Tableau 3

L’usage du français pendant les activités organisées par les centres scolaires communautaires

10.7202/1005376ar

10.7202/1005376ar