Abstracts

Résumé

Cet article propose une réflexion sur le contexte de société – après postmoderne –, ses valeurs fondatrices, telles que l’individualisme et l’exigence de productivité, et les rôles multiples que la personne est appelée à y jouer (Taylor, C., 2002 ; Castel, R., 1995b,c). L’usage de drogues s’inscrit directement dans l’insertion sociale de l’individu, en soutien aux exigences lourdes de la société ou au contraire en retrait, jusqu’à la déstructuration (Ehrenberg, A., Mignon, P. 1992). Le retrait à plus long terme représentant un danger potentiel pour le bon fonctionnement de la société, la sanction sous forme de marginalisation et d’exclusion sociale est importante (Becker, H., 1985 ; Goffman, E., 1975). Alors que la sortie de la toxicomanie devient de plus en plus un fait établi, c’est-à-dire que la plupart des toxicomanes recouvrent une position plus productive dans la société (Castel, R., 1998a), qui plus est dans une proportion importante sans aide professionnelle (Coppel, A., In Padieu R. e.a., 1997 ; Mercier, In Commission sénatoriale Nolin, 2001), force est d’admettre que la personne toxicomane est un acteur agissant sur sa trajectoire (Crozier, M., Friedberg, E., 1977). Ce constat a des implications fondamentales sur la position autant du client en intervention que de l’intervenant. Quelques enjeux fondamentaux pour la prévention et le traitement sont présentés.

Mots-clés:

- Usage de psychotropes,

- analyse,

- sociologie,

- traitement,

- prévention,

- individualisme,

- soutien à la productivité,

- retrait social

Abstract

This paper proposes a reflection on the society’s context – after postmodernism –, its founding values, such as individualism and the requirement of productivity, and the multiple social roles one is assigned to play (Taylor, C., 2002; Castel, R., 1995b,c). Drug use is directly bond to the individual’s social insertion, in support of the society’s heavy demands, or on the contrary, withdrawing, including overall disorganisation (Ehrenberg, A., Mignon, P. 1992). The long term social withdrawal being a potential danger towards society’s good functioning, the sanction, in the shape of marginalization and social exclusion, is considerable (Becker, H., 1985; Goffman, E., 1975). Within this context, when leaving drug addiction becomes more and more an established fact, i.e. the majority of the drug addicts recover a more productive position within the society (Castel, R., 1998a), in addition a big proportion among them without any professional help (Coppel, A., In Padieu, R. e.a., 1997; Mercier, In Commission sénatoriale Nolin, 2001), one has to admit that the addicted person is an actor acting on its trajectory (Crozier, M., Friedberg, E., 1977). This statement has fundamental implications for the position of both the client in treatment, and the clinician. A few fundamental issues at stake with regards to prevention and treatment are presented.

Keywords:

- Drug use,

- analysis,

- sociology,

- treatment,

- prevention,

- individualism,

- support productivity,

- social withdrawal

Resumen

Este artículo propone una reflexión sobre el contexto de sociedad –posterior posmoderna–, sus valores fundacionales tales como el individualismo y la exigencia de la productividad y los múltiples papeles que la persona debe cumplir (Taylor, C., 2002; Castel, R., 1995b,c). El consumo de drogas se inscribe directamente en la inserción social del individuo, en apoyo a las pesadas exigencias de la sociedad o, al contrario, de manera retirada, hasta la desestructuración (Ehrenberg, A., Mignon, P. 1992). Al representar el retiro a más largo plazo un peligro potencial para el buen funcionamiento de la sociedad, la sanción en forma de marginalización y de exclusión social es importante (Becker, H., 1985; Goffman, E., 1975). En tanto la salida de la adicción se transforma cada vez más en un hecho concreto, es decir, que la mayor parte de los toxicómanos recobran una posición más productiva en la sociedad (Castel, R., 1998a), más aun, en una proporción importante sin ayuda profesional (Coppel, A., en Padieu R. e.a., 1997; Mercier, en Commission sénatoriale Nolin, 2001), hay que admitir que el toxicómano es un actor que actúa sobre su trayectoria (Crozier, M., Friedberg, E., 1977). Esta constatación tiene consecuencias fundamentales sobre la posición tanto del cliente en intervención como del interviniente. Se presentan algunas cuestiones fundamentales para la prevención y el tratamiento.

Palabras clave:

- Uso de psicotrópicos,

- análisis,

- sociología,

- tratamiento,

- prevención,

- individualismo,

- apoyo a la productividad,

- retiro social

Article body

Introduction

Cet article propose une réflexion sur le contexte de société – après postmoderne –, ses valeurs fondatrices, telles que l’individualisme et l’exigence de productivité, et les rôles multiples que la personne est appelée à y jouer (Taylor, C., 2002 ; Castel, R., 1995b,c). L’usage de psychotropes[1] s’inscrit directement dans l’insertion sociale de la personne, en soutien aux exigences lourdes de la société ou au contraire en retrait, jusqu’à la déstructuration (Ehrenberg, A., Mignon, P., 1992). Le retrait à plus long terme représentant un danger potentiel pour le bon fonctionnement de la société, la sanction sous forme de stigmatisation et d’exclusion sociale est imposante (Becker, H., 1985 ; Goffman, E., 1975). L’importance de cette sanction, ainsi que le discours qui l’entoure, ont longtemps oblitéré une réalité qui devient de plus en plus un fait établi, à savoir la sortie de la toxicomanie. En effet, la plupart des toxicomanes recouvrent une position plus productive dans la société (Castel, R., 1998a), qui plus est, dans une proportion importante sans aide professionnelle (Coppel, A., In Padieu, R. e.a., 1997 ; Mercier, In Comité sénatorial Nolin, 2001). Force est d’admettre que la personne toxicomane est un acteur agissant sur sa trajectoire (Crozier, M., Friedberg, E., 1977). Ce constat a des implications fondamentales sur la position autant du client en intervention que de l’intervenant. Après avoir abordé le contexte sociétaire de l’usage de psychotropes, certains enjeux de base du traitement en toxicomanie sont abordés dans la même perspective.

Le contexte sociétaire et l’usage de psychotropes : l’effritement des paradigmes intégrateurs et la suraccentuation de la responsabilité individuelle

Dans cette section, nous aborderons successivement les thèmes suivants : 1. la fragmentation identitaire et la multiplication des rôles sociaux dans un contexte d’effritement des référents traditionnels ; 2. les attentes de la société, proposant des référents multiples et souvent irréalistes, sans engagement en contrepartie à l’effort individuel ; 3. le recours à l’usage de psychotropes.

Fragmentation identitaire et multiplication des rôles sociaux

Nous assistons, dans nos sociétés après postmodernes[2] (Boutinet, J.P., 1990), à une double tendance lourde, comme deux faces d’une même réalité : l’effritement des paradigmes intégrateurs traditionnels, tels que la religion ou encore l’orientation politique comme le communisme (Castel, R., 1995b), et de son corollaire au niveau de la personne, c’est-à-dire le recours à la seule responsabilité individuelle.

Quel que soit le domaine envisagé (entreprise, école, famille), le monde a changé de règles. Elles ne sont plus obéissance, discipline, conformité à la morale, mais flexibilité, changement, rapidité de réaction.

Ehrenberg, A., 2000, p.236

La disparition de ces grands paradigmes entraîne un désenchantement du monde (Weber, M., 1964) et laisse l’individu seul face à ses rôles multiples. L’identité sociale était traditionnellement liée à la classe sociale et à la famille d’origine, immuable au cours de l’existence. Elle dépend maintenant du diplôme et du revenu, et n’ayant plus de fil conducteur, elle se fragmente en une multitude éparse de rôles divers. De même, la production de sens n’est plus commandée par la religion ou l’institution. Les différents rôles qui contribuaient à l’objectif unique de la société – son progrès – sont vidés de leur sens, ou réduits à leur capacité de production économique, voire en termes de revenu de l’individu. La multiplication des rôles sociaux que chacun est appelé à assumer augmente le risque d’éparpillement et la difficulté de relever les défis dans chacun d’entre eux. L’exemple type de cette situation est la modification du statut de la femme au cours des dernières décennies et la multiplication de ses rôles sociaux par son accès à l’emploi et au monde public, tout en maintenant ses rôles traditionnels à l’intérieur de la famille.

Chacun se retrouve avec la lourde tâche de s’organiser afin de faire du sens à partir de ces parties éparses :

À un moment, nous avons une vision tragique de notre situation, seuls dans un univers silencieux, sans signification intrinsèque, condamnés à créer nous-mêmes des valeurs.

Taylor, C., 2002, p.75

Tiraillé par les conflits potentiels entre ses différents rôles et pressé par l’accumulation d’efforts soutenus dans chacun, l’individu essaie vaille que vaille de s’organiser. On assiste à un « bricolage identitaire », bien plus qu’à une identité centrale et unique, fondatrice des rôles divers, comme c’était le cas traditionnellement (Lipovetsky, G., 1992). Le poids des exigences a augmenté, de même que l’insécurité dans les différentes zones de l’existence, puisque le changement est devenu la norme. Le stress lié à l’insécurité est très élevé pour un nombre croissant de personnes et davantage éprouvent des difficultés à soutenir le rythme : l’épuisement professionnel et les différentes formes de dépression sont devenus le problème le plus préoccupant pour les entreprises au Canada (Myles, B., 2004).

Maîtrise de soi, souplesse psychique et affective, capacités d’action font que chacun doit endurer la charge de s’adapter en permanence à un monde qui perd précisément sa permanence, un monde instable, provisoire, fait de flux et de trajectoires en dents de scie. [...] Ces transformations institutionnelles donnent l’impression que chacun, y compris le plus humble et le plus fragile, doit assumer la tâche de tout choisir et de tout décider.

Ehrenberg, A., 2000, p.236.Souligné par l’auteur

Malgré leurs conséquences négatives, ces développements sont en lien direct avec nos valeurs démocratiques, en plus d’être l’effet de choix fondamentaux et légitimes de nos sociétés occidentales (Taylor, C., 2002). La primauté de l’individu avec ses droits et libertés est devenue la norme et est une valeur démocratique fondatrice. Les appartenances familiales ou idéologiques, on l’a vu, se sont effritées. Dans l’indétermination démocratique, l’individu a le devoir d’autodétermination, et chacun invente sa propre histoire et trouve par lui-même sa place dans la société. Cette attente entraîne un dépassement sans limites et permanent de soi.

Au niveau de la personne, nous assistons à une double tension : d’une part, l’indépendance est fondatrice du développement du projet et de la trajectoire personnels ; d’autre part, cependant, l’autonomie exige de l’individu qu’il se fonde en soi uniquement (Taylor, C., 1992 ; 1998).

Idéal, exigence exorbitante, cause de refus ? C’est précisément l’objet du débat et l’enjeu des pressions sociales.

Les attentes de la société vis-à-vis l’individu, dans un contexte de précarisation

En l’absence de référents centraux, la personne se morcelle en identités sociales multiples et doit faire face à des exigences lourdes en lien avec chacune. Défi multiple, dans un monde complexe et multiréférentiel, car le problème n’est pas tant l’absence de référent, que leur multiplication, où tout devient de valeur égale. L’image emblématique de cette tendance est le « héros du travail », cette personne, ce patron ou simple employé, qui se jette avec toutes ses capacités et un enthousiasme indéfectible dans la bataille quotidienne vers une rentabilité accrue, un meilleur service à la clientèle, etc.

La société s’attend à ce que l’individu livre des efforts de même intensité dans ses différents rôles : dans la vie privée en tant que parent, époux, ami, aidant ; au travail en tant qu’intervenant, chercheur, enseignant ; durant les loisirs, compétitif dans les sports, en forme physiquement ; etc. Il faut augmenter son autonomie personnelle, développer son potentiel propre, améliorer son apparence physique – toutes des normes qui poussent l’individu à augmenter son contrôle sur lui-même pour avoir accès à la (vraie ?) vie sociale, professionnelle et affective.

En ce qui concerne plus particulièrement le contexte général du marché de l’emploi, on assiste à la précarisation, c’est-à-dire que malgré les efforts excessifs de productivité et d’adaptabilité fournis par l’individu, il n’y a plus de contrepartie de la part de l’employeur, telle que la carrière à vie, la sécurité d’emploi et la sécurité financière. Même les gestionnaires, traditionnellement plus protégés, se retrouvent, au fil des regroupements et autres reconfigurations, régulièrement sur le « siège éjectable ». Il y a ici une autre double tension, comme si tout était possible, sans être toutefois réalisable. La personne se retrouve face au vide.

Ne pas se conformer à ces valeurs entraîne une sanction sociale extrêmement grave : chacun a le devoir d’être performant, et ceux qui n’arrivent pas à suivre la règle risquent la stigmatisation et l’exclusion sociale (Becker, H., 1985 ; Goffman, E., 1975). Cette sanction est le sort réservé à toutes les personnes déviantes : à titre d’exemple, le discours de blâme et de disqualification qui stigmatise depuis quelques années les personnes qui émargent de la sécurité du revenu. En effet, en accord avec le discours sur la primauté de l’individu, on prétend que le fait de ne pas avoir accès à l’emploi relève de la responsabilité individuelle. Cette assertion ignore totalement le contexte structurel de l’emploi, qui est organisé de telle sorte qu’il n’y a pas d’emploi pour tous, mais elle atteint son but en individualisant le problème et en marginalisant la personne du même coup.

Un phénomène nouveau démontre à quel point la question de l’adhérence aux valeurs de productivité et de responsabilité individuelle est actuelle, indépendamment de l’usage de psychotropes. En effet, un changement de culture se fait sentir en ce qui concerne l’insertion des jeunes et leur implication au travail : ces derniers semblent considérer le travail comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Le travail en tant que générateur de revenus leur procure les moyens pour atteindre d’autres objectifs. À la limite, certains jeunes travaillent pour les loisirs que cela leur permet et refusent par le fait même de se soumettre aux valeurs liées à la productivité et au dépassement de soi dans le travail. Quoique ce phénomène soit largement reconnu dans les milieux de l’emploi, il ne fait pas encore l’objet de réactions sociales particulières. Étant donné l’importance des enjeux, cela ne saurait tarder.

En résumé, on assiste au déclin des solidarités, des appartenances, des classes sociales et des idéologies – en faveur de l’acteur individuel et de la réussite sociale, par une valorisation de l’entreprise. Plusieurs responsabilités institutionnelles et communautaires sont transférées vers la personne.

Le recours à l’usage de psychotropes

La valeur démocratique sous-jacente à ce débat, on l’a vu, c’est la charte des droits et libertés individuels. Dans une société de compétition exacerbée, où la personne est appelée à se dépasser constamment, on parle, par extension des droits individuels, du droit au « dopage ». Une discussion fondamentale a cours en filigrane de cette revendication, portant sur nos libertés démocratiques, dans une double tension : le privé par rapport à l’espace public. D’une part, le principe veut que le privé soit le moins possible envahi par des législations et autres règlements d’ordre public (Mill, J., 1956) ; d’autre part, dans certaines circonstances l’espace public a le droit ou le devoir d’ingérence dans le privé, entre autres, par le devoir de protection. Ainsi, dans plusieurs pays ayant participé à la « guerre contre la drogue », les pouvoirs publics ont invoqué ce droit d’ingérence pour établir certaines pratiques policières et judiciaires, qui, il faut bien l’admettre, ont entraîné une érosion des droits et libertés démocratiques (de Greiff, G., 2002). L’expérience ayant démontré que l’inquiétude suscitée par certaines orientations politiques est justifiée, le débat plus général sur les droits et libertés individuels et leurs limites doit être mené, et ce, de manière d’autant plus urgente qu’il porte sur des enjeux fondamentaux de nos sociétés.

Dans l’esprit de cette revendication du droit au dopage, et le contexte de la suraccentuation de la responsabilité individuelle, les personnes recherchent des moyens pour maintenir leur performance dans leurs différents rôles. Afin de soutenir ces efforts, l’usage de drogues apparaît comme une pratique de multiplication artificielle de l’individualité (Ehrenberg, A., Mignon, P., 1992, p.55), c’est-à-dire un soutien à la performance dans les différents rôles que l’individu est amené à assumer : multiplier ses capacités individuelles sur le mode du dopage en sport (Ehrenberg, A., 2000, p.11). Les qualités personnelles requises pour rester dans la course se monnayent à prix d’or. L’exemple emblématique ici, cité par le même auteur, c’est le Prozac, produit bien connu :

Ce produit a acquis la réputation d’améliorer l’humeur et de faciliter l’action, mais aussi de transformer la personnalité dans un sens favorable [...]. Mais en quoi la possibilité de gérer d’une façon fine nos humeurs est-elle un problème, à condition bien entendu que les molécules ne soient pas toxiques ? De quelle nature serait ce problème ?

Le Prozac n’est pas la pilule du bonheur, mais celle de l’initiative. De là à penser qu’elle pourrait être une drogue stimulante, il devrait y avoir un monde.

Ibid., p.239

Cet exemple démontre également à quel point les frontières se brouillent entre l’usage de drogues illégales et d’autres produits comme certains neuroleptiques, ou encore des stimulants comme le café en permanence.

L’usage de drogues peut également être un mode de contrôle interne des tensions, dans un contexte de rapports sociaux qui exigent que chacun se fonde et se contrôle lui-même, et où la lisibilité du jeu social se brouille. La contrepartie de cet individualisme érigé en norme sociale, c’est la dépression, omniprésente dans nos sociétés :

[...] la dépression est une tragédie de l’insuffisance. Elle est l’ombre familière de l’homme sans guide, fatigué d’entreprendre de devenir seulement lui-même et tenté de se soutenir jusqu’à la compulsion par des produits ou des comportements.

Ibid., p.19

L’auteur évoque ici le recours à des comportements de type compulsif, tels que le jeu ou le sexe compulsifs, qui remplissent le vide individuel de manière similaire à l’usage de drogues.

En résumé, afin de se donner les moyens de rester dans la course, l’individu peut avoir recours aux drogues, sur le mode du dopage, en vue de multiplier ses capacités dans ses différents rôles sociaux ; ou sur le mode de la sédation, afin de réduire les effets négatifs des exigences sociales. La gamme de produits accessibles est très vaste, on l’a vu, et la frontière entre les produits légaux et illégaux s’estompe dans un usage comparable. Ces pratiques touchent un débat fondamental de nos sociétés, à savoir la liberté individuelle et l’organisation des espaces privé et public.

L’usage de psychotropes : une analyse selon son rôle par rapport aux identités sociales et sa zone d’usage

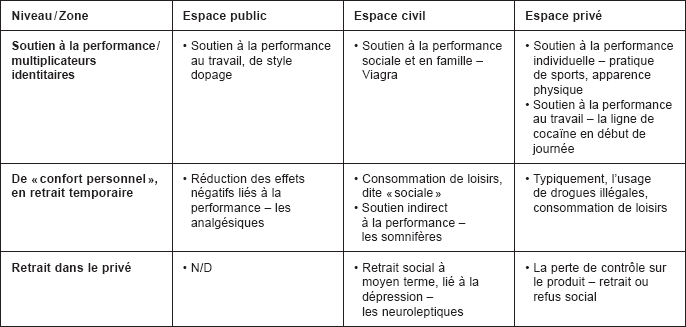

Procédons maintenant à l’analyse de l’usage de psychotropes, plus particulièrement, de son rôle par rapport aux identités sociales multiples. Nous proposons une nouvelle différenciation des psychotropes et de leur usage : il s’agit de distinguer, non pas des produits, des classes de produits ou encore la législation qui les régit (drogues dures/drogues douces, drogues légales ou non, etc.), mais plutôt le rôle social que l’individu vise par l’usage de drogues, ainsi que sa zone d’usage (privé/public). Les concepts de privé et public sont utilisés ici dans la tradition de la pensée fondatrice de la démocratie libérale : la seule source de légitimité des pouvoirs est le contrat social, ce qui définit l’espace public de la société politique et le distingue des droits « naturels » de la personne, soit l’espace privé (Hobbes, T., In Polin, R., 1953). Cependant, la situation est plus complexe que cela : il y a l’espace public de la société politique, l’espace privé de la société civile (famille, propriété, etc.), et l’espace privé de l’individu (Boudon e.a., 1989). Par ailleurs, une activité dans la zone du privé peut soutenir l’insertion dans la zone publique, ou au contraire, des activités relevant du monde du travail peuvent déborder sur ce qui normalement relèverait du privé : les frontières entre les différents espaces sont souvent floues. Pour revenir à la consommation de psychotropes, nous distinguons trois niveaux de consommation : l’usage en soutien à l’insertion dans l’espace public ; l’usage de « confort personnel », en retrait temporaire de l’espace public ; et enfin l’usage qui marque le retrait dans le privé. Cette proposition doit être nuancée, puisque des rôles et des zones différents peuvent se superposer. Par ailleurs, dans chacune des zones, on retrouvera des niveaux différents de consommation : le schéma suivant présente globalement les niveaux de consommation par zone.

Tableau 1

La consommation de psychotropes par zone et par niveau

Le tableau 1 montre bien les différents objectifs que le consommateur peut poursuivre par sa consommation, selon la zone d’application et le niveau de consommation. Il démontre également la complexité des différentes positions et leurs recoupements potentiels. Les frontières sont souvent floues, à titre d’exemple, on peut retrouver une consommation dans l’espace privé directement liée à la performance dans l’espace public.

Dans l’analyse qui suit, nous aborderons de préférence les cas d’espèce, c’est-à-dire le niveau de consommation type par zone spécifique (en suivant la diagonale de haut en bas, dans le schéma), soit : pour l’espace public, la consommation dite de « multiplicateurs identitaires », en soutien à la performance au travail ; pour l’espace civil, la consommation de « confort personnel » ; et pour l’espace privé, la consommation de retrait dans le privé. Cette position sera ensuite nuancée par des exemples d’autres zones s’appliquant au même niveau ou encore de situations où les frontières se brouillent.

La consommation en guise de soutien à l’insertion dans l’espace public

La consommation de psychotropes, à ce niveau, est faite avec une visée de soutien direct à l’effort de productivité, de performance et d’insertion sociale de la personne, afin de mieux prendre sa place dans la société, de mieux participer à l’espace public, de se dépasser encore plus. L’exemple type de cette pratique est le « dopage » pratiqué dans les sports afin d’augmenter la performance et de reculer les limites. Dans un même ordre d’idées, certains coureurs de Formule 1 font appel à des sédatifs lors des compétitions afin de mieux contrôler leur stress et par conséquent, leurs mouvements au volant. Il est évident qu’ils jouent sur la corde raide d’un dosage méticuleux : trop peu signifie qu’ils manquent leur objectif ; par contre, trop risque de les ralentir et pourrait avoir des conséquences mortelles en cas d’accident.

Cette pratique existe à bien d’autres niveaux : certains artistes de musique populaire utilisent, lors de leurs prestations, tel stimulant pour aiguiser l’intellect, etc. ; plus près de nous, le café en continu pour être plus alerte, le tabac pour atténuer les émotions et continuer à performer ; etc. Des psychotropes ayant différentes propriétés viennent au secours de l’effort individuel dans ses différents rôles sociaux, dans une perspective de « multiplicateurs identitaires » (Ehrenberg, A., Mignon, P., 1992) : soutenir ou augmenter la performance, diminuer la sensation de fatigue, réduire les symptômes d’affections mineures afin d’être efficace au travail, en tant que soutien à la socialisation, etc. Bref, un produit pour chaque activité, pour chaque rôle social. Les publicités nous vantent continuellement les vertus de toutes sortes de produits en vue d’une meilleure performance, quelle qu’elle soit : aiguiser nos capacités intellectuelles au travail ; être plus efficace dans nos rapports sociaux ; divers suppléments alimentaires lorsqu’on n’a pas le temps de manger ; etc. La même offre se retrouve également au niveau du privé : être plus beau, plus attrayant ; mieux performer dans nos relations personnelles, y compris sexuelles (Viagra) ; etc.

Cependant, les frontières entre les différentes zones sont plus complexes qu’il n’y paraît à première vue. Par exemple, certaines consommations se feront dans le secret du privé, même si leur effet vise la performance au travail. Cette réalité est bien connue des usagers de drogues illégales : tel professionnel qui commence sa journée avec une ligne de cocaïne...

La consommation dite « de confort personnel », en retrait temporaire du public

Ce type de consommation sert essentiellement à minimiser les effets négatifs des efforts excessifs dus aux exigences de performance dans l’exercice des différents rôles sociaux, dans la sphère de l’espace public, mais peut aussi soutenir la performance sur le plan des réseaux sociaux primaires (espace civil). Typiquement, la personne est en retrait social temporaire et pratique une consommation de type d’autoassistance, afin de mieux résister psychologiquement et physiquement aux contraintes sociales lourdes. La consommation à ce deuxième niveau est en réalité une autre forme de soutien à la performance, en somme, permettant à l’individu de se retirer afin de mieux performer le jour suivant ou encore de mieux contrôler les tensions internes. L’exemple type ici est l’usage de somnifères qui visent à minimiser l’insomnie liée au stress de la journée écoulée et d’être frais et dispos le lendemain. Des efforts importants sont déployés par les laboratoires pharmaceutiques afin d’obtenir exactement l’effet désiré, équilibre délicat entre l’inefficacité et la somnolence du lendemain, afin d’éviter à tout prix de mettre la performance en danger. Ce deuxième niveau de consommation, à certains égards d’autoassistance, est également omniprésent : les analgésiques, anxiolytiques et hypnotiques en sont les plus connus. Plusieurs de ces produits nécessitent une prescription médicale et font donc l’objet d’un contrôle social accru : de l’insomnie à l’épuisement professionnel, il n’y a souvent qu’un pas, et le danger d’une glissade vers le retrait dans le privé, à plus long terme, est bien réel. Le Prozac, présenté ci-dessus, fonctionne comme un soutien à l’initiative, tout en étant classé comme un antidépresseur : la frontière est floue. De quoi dépend la différence entre les deux types de consommation ? Essentiellement, c’est ce qui est visé par le consommateur.

L’usage dit « récréatif » des psychotropes entre dans cette catégorie : l’usage « social » de l’alcool ; typiquement, le cannabis dont l’effet par ailleurs inhibe la performance ; et enfin l’usage modéré et épisodique de l’héroïne et de la cocaïne.

Ici également, on assiste à des pratiques de consommation où les niveaux se télescopent. L’exemple type est le « party de bureau », avec une consommation de psychotropes (alcool et autres) souvent importante : il s’agit d’une consommation qui relève de l’espace civil (récréatif ou de retrait temporaire), avec des visées dans l’espace public, en soutien à l’insertion au travail.

La consommation de retrait dans le privé

Ce dernier niveau de consommation de psychotropes est typiquement accompagné d’un retrait social, qu’il soit choisi ou subi. En tant que tel, ce retrait représente un danger potentiel pour le bon fonctionnement de la société, puisqu’il remet en question certaines valeurs fondamentales telles que la productivité et la consommation de biens et services. L’usage de certaines drogues a été lié, dès le début des années 1970, à ce refus. La consommation est utilisée comme un marqueur du refus de la règle et de l’exigence sociale, y compris de la responsabilité individuelle, la personne préférant se retirer dans un monde privé, dans les paradis privés, en fusion avec elle-même plutôt que fondé en elle-même. L’usage des drogues dures est assimilé à la fusion avec soi-même dans le privé – assimilé à la négativité – au point que l’usage modéré, beaucoup plus fréquent que l’usage problématique, soit complètement occulté.

Cependant, certaines formes d’usage représentent également la manifestation d’une détresse : la difficulté, voire l’incapacité, de certaines personnes à soutenir les exigences sociales lourdes dans leurs rôles multiples, ainsi que la solitude dans laquelle l’absence de référents communs les cantonne. La consommation à ce troisième niveau peut entraîner la déstructuration de la vie de la personne, avec son cortège de pertes et de ruptures successives, véritable descente aux enfers. Du point de vue de la personne, on assiste à une perte de contrôle sur la consommation ; du point de vue de la société, à l’abandon des différents rôles sociaux au profit du seul rôle de toxicomane, rôle qui par ailleurs peut être maintenu même après la sortie de la toxicomanie (ex-toxicomane). L’exemple type de cette forme de consommation est l’usager de drogues injectables, sans domicile fixe. C’est dans cette troisième catégorie que l’on retrouvera les toxicomanes en phase de déstructuration, ainsi que l’alcoolisme.

On ne sait donc trop s’il s’agit d’une déstructuration, d’un refus, d’un paradis privé ou d’un enfer. Mais le résultat, au plan social, est identique : la non-performance. Devant cette remise en question potentielle du bon fonctionnement de la société, la sanction sociale est imposante : la mise en oeuvre d’une marginalisation progressive et de l’exclusion sociale si la situation perdure.

Ici aussi, les frontières entre les rôles sociaux et les niveaux d’usage peuvent se brouiller : à titre d’exemple, un musicien connu devient héroïnomane tout en poursuivant sa carrière. Au début, l’usage d’héroïne était de type récréatif, parfois en soutien à l’interprétation, voire la composition. Peu à peu, l’usage s’est installé en tant que pratique régulière, la menace du sevrage l’obligeant finalement à consommer même au travail. L’empiètement de cette pratique de type privé sur le monde public est ressenti avec beaucoup d’acuité par les usagers de drogues illégales.

La consommation d’alcool illustre bien la réaction sociale différenciée selon les niveaux de consommation, tels que présentés ci-dessus. L’alcool est une drogue légale, très répandue et accessible, qui de plus génère des fonds appréciables pour l’État. D’une manière générale, nos sociétés ont développé une tolérance par rapport à cette consommation. Tant qu’il s’agit d’une consommation de type récréatif et social, que c’est un soutien à la détente en période de loisirs et donc en soutien indirect à la productivité, la société n’y voit aucun problème. Au contraire, la publicité nous montre des jeunes dans le début de la vingtaine, qui s’amusent socialement, en camping ou en d’autres lieux de villégiature : une image positive. Cependant, lorsque la consommation d’alcool, prenant plus d’espace, devient un danger potentiel à la performance, l’exclusion sociale menace rapidement, et une image stigmatisante est reflétée : l’alcoolique incompétent et larmoyant. Tant que l’alcool est une drogue « sociale », la société encourage sa consommation, à tout le moins selon certaines règles (par exemple : pas d’alcool au volant). Par contre, lorsque l’alcoolique se retire dans son espace privé, la disqualification sociale se manifeste rapidement.

Dans ce contexte, comment se positionnent la prévention et le traitement ? La perspective présentée ci-dessus change fondamentalement les positions : celle du client et celle de l’intervenant. Les valeurs, les théories et les concepts, qui ont présidé à l’analyse présentée ci-dessus, s’appliquent également à la prévention et au traitement dans le champ de la toxicomanie. Quelques principes qui en découlent sont présentés sommairement dans ce qui suit.

Prévention et traitement : la compétence de l’acteur dans le cadre des libertés individuelles

Dans la perspective d’un usage de psychotropes différencié selon le rôle social et les zones d’insertion, toute prévention et tout traitement devraient logiquement inclure des objectifs visant spécifiquement la société politique (l’espace public), la société civile (famille, etc.) et l’espace privé individuel. Ainsi, afin d’améliorer l’ensemble des conditions d’existence en lien avec la première zone de consommation, soit l’espace public, et de diminuer la charge lourde que ce dernier impose, une approche globale devrait inclure des actions communautaires visant le contexte social dans lequel la personne consomme, ainsi que des interventions visant les éléments structurants, tels que la qualité d’emploi, le filet de sécurité sociale, etc. Dans un même ordre d’idées, en ce qui concerne la société civile, une attention particulière devrait être accordée au développement des réseaux de soutien et de la vie communautaire locale, renforçant ainsi l’action des réseaux sociaux primaires et secondaires, plus particulièrement dans une perspective de développement d’appartenance et d’intégration. Dans certaines villes européennes, des quartiers défavorisés ont profité de l’ouverture de ressources dites de réduction des risques destinées aux usagers de drogues injectables (UDI), pour mener des négociations stratégiques avec l’administration municipale concernant le développement et l’embellissement de leurs quartiers (réparation des nids-de-poule, installation de vasques de fleurs, développement immobilier et réaffectation des bâtiments abandonnés, etc.) (van Caloen, B., Gervasoni, J.-P., 2000). On est bien loin du syndrome « pas dans ma cour » observé à répétition au centre-ville de Montréal dans des circonstances similaires...

Il faut bien admettre que la société politique et la société civile sont rarement incluses dans les objectifs de prévention et d’intervention. Seul l’espace privé individuel a longuement retenu l’attention des intervenants. Faut-il voir là une contamination de la prévention et de l’intervention par la suraccentuation de la responsabilité individuelle, alors que c’est précisément cette lecture du contexte social qui soulève un problème ? La question mérite d’être posée.

Il n’est pas possible d’aborder tous les aspects de la prévention et de l’intervention à l’intérieur de l’espace de cet article. Nous préférons aborder ici quelques enjeux transversaux qui apparaissent structurants pour l’ensemble de la prévention et de l’intervention dans le champ de la toxicomanie :

La sortie de la toxicomanie, une réalité répandue mais méconnue ;

Le toxicomane, acteur agissant et responsable ;

La rechute, crise inévitable mais riche d’apprentissages ;

La position de l’intervenant, en soutien aux objectifs de l’acteur agissant.

Dans cette partie, nous aborderons surtout la consommation de retrait dans le privé. C’est l’urgence de la situation qui sous-tend ce choix : c’est cette zone de consommation envers laquelle la société réagit avec le plus de virulence en engageant le processus de marginalisation envers les « fautifs » (criminalisation, exclusion sociale, etc.). Cependant, le contexte social de la consommation en tant que multiplicateur identitaire (de soutien à l’insertion dans l’espace public) est tout aussi problématique, sinon plus, puisque cette consommation est symptomatique d’un malaise beaucoup plus profond au niveau du contexte social.

La sortie de la toxicomanie

Avant d’aborder cette partie, un préjugé tenace doit être dénoncé : celui de la thèse de la progression irrémédiable de l’usage de drogues vers l’usage abusif, variante de l’autre thèse selon laquelle tout usager de cannabis devient nécessairement un usager de drogues dures. Au contraire, l’étude de la trajectoire des toxicomanes montre que leur « carrière » peut en effet passer par plusieurs phases, cependant elle est loin d’être linéaire :

Il faut cependant spécifier d’emblée, que ces (cinq) phases ne tiennent compte que de la trajectoire la plus souvent étudiée. En effet, celle-ci ne représente qu’un des enchaînements possibles entre les phases puisqu’elle ne retient que l’une des issues possibles de chacune des phases étudiées. Pour une vision complète des trajectoires, il faut considérer que pour chacune des phases, plusieurs issues sont possibles, dont des « sorties » de la consommation ou « l’évitement » du passage à l’abus ou à la dépendance.

Mercier, 2001, p. 2

Le même rapport présenté devant le Comité sénatorial Nolin indique que :

Ainsi, suite à l’initiation à une substance, des consommateurs en cesseront la consommation, d’autres maintiendront une consommation non problématique et une minorité sera exposée aux conséquences mortelles de la consommation.

Ibid.

La campagne suisse d’information et de prévention sur les drogues, Drogue : rester lucide (Office fédéral de la santé publique, 1997), fait référence à la même réalité : « La plupart des toxicomanes s’en sortent. Ils ont besoin d’aide et de temps pour s’en sortir, mais la plupart s’en sortent. » La question cruciale de la sortie de la toxicomanie, on parle ici de l’arrêt de la consommation abusive de psychotropes, soit la consommation de retrait dans le privé, a été occultée presque autant que l’usage modéré des drogues dures, qui relève davantage de la consommation de confort personnel. Cependant, la réalité de la sortie de la toxicomanie est un fait bien connu des cliniciens aguerris, et les études longitudinales le démontrent de plus en plus (Nolin, C., 2003, Coppel, A., In Padieu, R. e.a., 1997, Castel, R., 1998a). On a constaté cette réalité pour la première fois lors du retour des vétérans de la guerre du Viêt-Nam : le contexte de danger et de stress ayant disparu, la plupart ont abandonné purement et simplement la consommation. C’est ici un exemple typique de la consommation de soutien à l’insertion dans l’espace public : le contexte ayant changé, le recours à l’anesthésie émotionnelle (héroïne) pour faire face aux atrocités de la guerre n’a plus sa raison d’être, et la plupart cessent effectivement cette consommation sans que cela ne semble poser problème. Selon une étude récente, non seulement la plupart des toxicomanes arrêtent leur consommation, mais près de la moitié d’entre eux le font sans aide professionnelle (Coppel, A., Ibid., p. 4). Les cliniciens appellent cela les « guérisons spontanées », par ailleurs fort mal nommées étant donné l’effort soutenu, parfois au cours d’une période prolongée, pour parvenir à ce résultat.

Une autre réalité émerge de nos propres recherches, à savoir que la période de désorganisation peut survenir dans la trajectoire du toxicomane à peu près à n’importe quel stade, parfois même après une période aussi longue que 17 ans d’usage modéré. De plus, généralement cette période de désorganisation n’est pas très longue : dans la grande majorité des cas, elle sera d’une durée de quelques mois (données non publiées[3]). La période de désorganisation peut survenir à l’occasion d’événements très divers, tels qu’une séparation de couple, une perte d’emploi, ou d’autres pertes ou ruptures importantes au niveau social et psychologique, dans une dynamique comparable à celle de l’alcoolisme adulte. Au moment de la sortie de la période d’usage abusif, il est important de tenir compte de ces événements et de les intégrer dans le plan d’intervention.

Alors que la plupart arrivent à arrêter l’usage abusif, de retrait dans le privé, et que la période de désorganisation s’avère généralement relativement brève, il est primordial d’éviter, au cours de cette période, que l’état du toxicomane ne se détériore trop et que ce dernier n’accumule trop de ruptures. Ainsi, lorsqu’il sera prêt à reprendre une position plus productive dans la société, le parcours du retour sera moins fastidieux. Il remportera des succès plus tôt au début du traitement, et l’issue du processus de sortie sera moins hasardeuse. Cette argumentation représente exactement la justification pragmatique de l’approche de réduction des méfaits ou de réduction des risques (Cormier, D., Brochu, S., Bergevin, J.-P., 1991).

Pourquoi la réalité de la sortie de la toxicomanie, pourtant démontrée sans équivoque par un nombre grandissant d’études, est-elle ainsi occultée ? La consommation de retrait social pose problème à la société, puisqu’elle entraîne la cessation de l’adhésion de la personne aux obligations de productivité dans ses rôles sociaux multiples ou en est la conséquence. On l’a vu, la réponse de la société à ce retrait est la stigmatisation et la marginalisation, voire l’exclusion sociale. Le processus de socialisation qui accompagne l’exclusion sociale a une influence sur les choix futurs de l’acteur, au même titre que la prédiction autoréalisatrice (self-fulfilling prophecy) qui contribue à confirmer l’acteur dans son statut d’exclu, et qui tend à minimiser ses avancées (Merton, R., 1957). Cette oblitération fait donc partie intégrante du processus de marginalisation, qui a pour effet de multiplier les obstacles au cours du processus de réintégration. Les intervenants sociaux connaissent bien la course à obstacles que les personnes doivent entreprendre lorsqu’elles décident d’un retour vers une position plus productive (outre les processus plus sournois de maintien dans la marginalité mentionnés ci-dessus, les effets de la criminalisation, l’accès à un logement, le rétablissement du crédit personnel, l’accès à l’emploi et à la formation, etc.). Aborder cette problématique complexe du point de vue de la personne uniquement, c’est risquer de multiplier les échecs. Une approche globale s’impose, visant à la fois le développement communautaire et les conditions sociales d’existence.

Quels sont les motifs invoqués par le toxicomane lors de sa sortie de la consommation de retrait social ? Le motif principal est la lassitude par rapport au style de vie stressant et exigeant, et l’incapacité physique de continuer. En particulier pour ceux qui se déstructurent plus profondément, le style de vie dans la rue est extrêmement astreignant, voire épuisant.

En résumé, il faut tenir compte de l’existence de trajectoires multiples dans le domaine de l’usage de psychotropes, où l’usage modéré et l’arrêt sont la règle générale. Il faut également tenir compte du contexte social et psychologique de la perte de contrôle, et éviter de traiter uniquement le symptôme, soit le produit et la personne.

Le toxicomane en tant qu’acteur agissant

Comment voir le traitement et la personne toxicomane ? On l’a vu, la consommation est souvent une réponse aux exigences lourdes de la société. La personne toxicomane est un sujet agissant, est un acteur dans sa propre trajectoire (Crozier, M., Friedberg, E., 1997 ; Castel, R., 1995b,c). Il est un individu responsable, quoiqu’en difficulté, dans la mesure où la position de retrait social lui pèse. Si le toxicomane a de toute évidence perdu – temporairement – le contrôle sur sa consommation, cela ne signifie pas qu’il soit subitement devenu incompétent dans les autres zones de sa vie. Par conséquent, pendant la durée de la déstructuration ou de la désorganisation, il faut le soutenir dans l’exercice de ses compétences dans les zones préservées.

Comment cela se traduit-il dans le contexte de la prévention et de l’intervention ? Quelques principes sont présentés sommairement ci-dessous, dans la perspective classique du traitement individuel.

La position traditionnelle de l’intervenant, dans le domaine de la toxicomanie, ne donne pas facilement accès aux compétences du client. En effet, tout est structuré en fonction de la consommation abusive, et tant l’intervenant que le client ont tendance à faire abstraction du reste. À titre d’exemple, l’évaluation clinique explore essentiellement la consommation de drogues du client, selon la thèse de la progression : l’intervenant commence par le début (par exemple, à partir de quel âge la personne a-t-elle commencé à consommer des drogues), et explore ainsi toute la trajectoire de consommation jusqu’à la situation actuelle, qui fait l’objet d’une demande d’aide.

Au début de nos recherches, utilisant des récits de vie, nous avons fait face au même écueil : la question initiale structurait le récit du sujet autour de sa consommation. Ainsi, lorsque nous reconstituions la chronologie de vie du participant lors de nos analyses, nous nous sommes aperçus qu’il manquait parfois de l’information concernant des périodes complètes de sa vie, jusqu’à plusieurs années consécutives. Ayant invité le participant à une entrevue complémentaire, nous lui avons donc demandé de compléter l’information concernant cette période, par exemple de 24 à 32 ans. À notre grand étonnement, il nous a expliqué que durant cette période, il avait un emploi à temps plein, qu’il a été marié et qu’il a d’ailleurs eu un enfant de cette union. Au cours de la première entrevue, comme pour l’évaluation clinique, cette expérience positive avait été occultée.

Ceci est un constat de première importance pour l’intervenant : le traitement peut donc s’appuyer sur des compétences bien réelles chez le client, même s’il ne semble pas les exercer actuellement. Ce constat nous apprend aussi autre chose : puisque la personne toxicomane a déjà exercé ces compétences, inutile de commencer le traitement à partir de zéro. La trajectoire de sortie de la toxicomanie sera moins longue si l’intervenant s’appuie sur les acquis de la personne, plutôt que de préjuger de son incompétence dans tous les domaines, position qui par ailleurs amène le client à combattre cette vision et à tenter – à juste titre – de se réhabiliter aux yeux de l’intervenant. Cette attitude défensive est traditionnellement taxée de « résistance ».

Le postulat de l’incompétence globale du toxicomane a entraîné toutes sortes de dérapages, dont celui de décider à sa place de ce qui est bien pour lui et d’imposer des solutions en cas de résistance. La question qui se pose est la suivante : pourquoi déployer tant d’efforts pour forcer le client à faire des choix qu’il fera de toute façon naturellement en temps voulu ?

Le respect de la personne et de ses objectifs est fondamental. Les nouvelles approches dans le domaine reconnaissent la compétence du sujet et sa capacité à l’exercer. Le sujet est responsable d’établir ses choix et ses objectifs. La prévention et le traitement, comme c’est le cas pour la plupart des autres problématiques, sont mis en place en soutien aux objectifs du client. Si celui-ci s’inquiète de sa consommation, et qu’il désire par exemple la limiter aux fins de semaine, c’est un objectif de traitement valide, l’intervention devrait donc se déployer en conséquence. Plusieurs centres d’intervention dans le champ de la toxicomanie au Québec, y compris parmi ses chefs de file, ont adopté cette orientation : on parle de consommation responsable, dans une vie responsable.

De plus, l’usage doit être compris dans son contexte. Comme nous l’avons vu, ce contexte est significatif et la personne a recours à cette pratique dans la poursuite d’objectifs précis, entre autres d’insertion dans l’espace public. L’usage de drogues en tant qu’autoassistance, par exemple, ne pourra se traiter efficacement que si l’ensemble de la situation psychologique, sociale et économique est pris en compte et intégré dans la démarche thérapeutique. Si l’usage de drogues sert de multiplicateur identitaire, c’est-à-dire pour faire face à l’ensemble des demandes sociales, professionnelles et familiales, l’équilibre entre la performance et les effets recherchés peut se rompre. Les circonstances de ce passage, qui peut se faire progressivement ou plus brusquement, ainsi que les facteurs déclenchant la désorganisation (retrait social) doivent être identifiés, avec l’aide de l’intervenant. C’est en fonction de ces facteurs et circonstances que s’établira le cheminement thérapeutique.

La rechute

La rechute représente un événement particulier, le plus souvent répétitif, dans la trajectoire de sortie de la toxicomanie. Ce phénomène est déconcertant, autant pour le client que pour bien des intervenants, et mérite qu’on s’y arrête. Il s’agit ici de la reprise de la consommation de la drogue qui pose problème, après un temps d’arrêt. Les craintes, tant de l’intervenant que du client, concernent le danger d’un retour vers une position de retrait social. Comme nous l’avons fait pour les deux enjeux précédents portant sur la prévention et l’intervention, l’analyse qui suit décortique le traitement individuel en tant que situation emblématique. Tel qu’il a été indiqué, ce choix n’exclut pas les autres dimensions dans la complexité des situations.

La rechute, dans un contexte d’exigence de l’abstinence totale, marque traditionnellement l’échec de tous les efforts entrepris, en plus de confirmer l’incapacité du toxicomane et sa position d’exclu social. Cette lecture a encore cours dans de nombreux organismes. Si, par contre, on envisage la situation sous l’angle de l’acteur agissant sur sa trajectoire et du respect de ses choix, c’est l’exigence de l’abstinence même qu’il faut remettre en question : qu’est-ce qui donne le droit à l’intervenant, ou son institution, de déterminer les objectifs de traitement du client ? Cela va à l’encontre de l’éthique élémentaire en intervention, où l’on préconise d’établir le plan de traitement en concertation avec le client. De plus, l’objectif de l’abstinence totale n’est pas nécessairement pertinent à ce stade-ci. En effet, d’un point de vue clinique, il y a souvent bien d’autres questions à traiter, et la focalisation autour d’objectifs de non-consommation risque de les occulter.

La rechute est inévitable et fait partie intégrante de la trajectoire de sortie de la toxicomanie. D’après notre expérience de pratique clinique, nous n’avons connu qu’une seule exception à cette règle, cette personne avait fait une rechute après la cessation du traitement. Il faut avertir le client que les rechutes sont fort probables, et ce, malgré toute sa bonne volonté, et le préparer en conséquence afin d’éviter qu’elles ne soient trop profondes. Par exemple, on peut l’aider à installer des filets de sécurité pour les situations à risque prévisibles. Il surviendra aussi des situations imprévisibles dans sa trajectoire de sortie, pour lesquelles il est plus difficile de se préparer.

La rechute représente une crise dans la trajectoire de sortie et, comme toute crise, elle comporte à la fois ses richesses et ses souffrances. L’intervenant gagne donc à intégrer la crise dans le traitement : c’est souvent l’occasion d’avoir accès à des contenus inaccessibles auparavant. Il faut examiner les rechutes avec le client afin d’en tirer des stratégies visant à les éviter à l’avenir, mais aussi afin de bien comprendre leur signification dans sa trajectoire. Traitées de la sorte, les rechutes auront tendance à diminuer en fréquence et en intensité au fur et à mesure de l’avancée du traitement. Traitée selon l’approche traditionnelle, c’est-à-dire en tant que catastrophe intégrale, la rechute ne fait que confirmer le client dans la perception de sa propre incompétence et risque de provoquer l’abandon du traitement, dans les cas où l’organisme ne décide pas d’exclure le client purement et simplement.

La position de l’intervenant

La position de l’intervenant change fondamentalement, au même titre que la position du client, et ce changement s’applique à tous les niveaux de prévention et d’intervention. La détermination d’objectifs de traitement pour des questions de principe, plutôt qu’après l’évaluation des besoins et des objectifs du client, du groupe ou de la communauté, ne se justifie plus dans ce contexte. Plus particulièrement, l’exigence de l’arrêt de l’usage de drogues avant l’entrée en traitement, pratiquée traditionnellement et ayant d’ailleurs toujours cours, est pour le moins inconsidérée. Cela correspond à exiger d’un client qu’il soit guéri pour débuter son traitement, alors que c’est précisément pour se rétablir qu’il demande de l’aide. Dans aucun autre traitement des exigences de la sorte ne sont posées d’office, entraînant la sanction de refus d’accès ou d’exclusion du programme. Par exemple, demande-t-on à un couple en difficulté de régler ses problèmes pour être admis en traitement ? Ou encore, exige-t-on d’une personne obèse de revenir à son poids santé avant le début d’un traitement ? Enfin, il est tout à fait surprenant que l’on demande à une personne en difficulté d’accomplir – seule et immédiatement – ce qui représente parfois un processus de travail pouvant s’échelonner sur plusieurs années et qui nécessite de l’aide à différents niveaux.

L’intervenant considère la personne toxicomane comme une personne compétente, quoique temporairement en difficulté. Les études de suivi longitudinal montrent que ces personnes poursuivent des objectifs à long terme et qu’elles travaillent généralement efficacement à les atteindre, étape après étape (Mercier, C., Alarie, S., In Brisson, P., 2000). Près de la moitié d’entre elles s’en sorte sans aide professionnelle (Coppel, A., Ibid.). Par conséquent, si l’intervenant s’inscrit dans la trajectoire du client, la démarche s’avérera plus efficace et atteindra des résultats plus durables.

Cela dit, les clients que nous recevons vivent parfois des problématiques complexes, exigeant un plan de services qui s’adresse simultanément sur divers plans dans leur vie, nécessitant une approche pluridisciplinaire. Dans ces cas, le trajet est long pour le client et nécessite l’endurance de l’intervenant. À d’autres niveaux, il faut également prévoir une intervention de soutien au réseau primaire, de développement communautaire, voire de visées au niveau structurel afin d’aborder les exigences lourdes de la société qui pèsent sur les rôles sociaux multiples de la personne.

Enfin, plusieurs institutions et intervenants refusent encore d’accepter des demandes d’aide en lien avec la consommation de drogues. On parle ici de ressources de première ligne ou même de psychiatrie courante. Cette attitude est certainement à déplorer, sauf dans des cas exceptionnels qui nécessitent des services plus spécialisés. Dans tous les cas, il faut prendre le temps d’évaluer les demandes, incluant les ressources de la personne. À la suite de cette évaluation, l’intervenant devrait pouvoir vérifier objectivement dans quelle mesure les ressources de son institution sont adéquates à l’aide demandée. Ici encore, la position de principe selon laquelle l’organisme n’a pas les moyens nécessaires pour offrir une aide adéquate, du moment qu’il s’agit de consommation de psychotropes, ne tient pas compte de la situation réelle, ni de celle du client, ni de la capacité de l’intervenant et de son institution. Dans la plupart des cas, les intervenants de première ligne seront en mesure d’apporter l’aide demandée. La situation type, ici, est celle du client ayant une consommation de soutien à l’insertion sociale, ou de confort personnel, qui s’inquiète de sa consommation, tout en étant bien inséré dans la société. Moyennant quelques techniques d’intervention simples, que nous n’aborderons pas ici, la plupart des cliniciens et autres intervenants seront en mesure de répondre adéquatement à la demande de la personne. À d’autres niveaux, il faudra travailler le contexte social et économique de ce type de consommation.

En conclusion

La primauté de l’individu est un idéal démocratique qui est à l’origine de la liberté et de l’égalité des chances pour tous, de l’accès à l’autodétermination : indépendamment de ses origines, de sa famille, de ses idéologies, chacun désormais préside à sa propre destinée. Cependant, l’individualisme connaît également ses dérapages : l’absence de repères n’est pas vécue également par tous comme une ouverture ; la solitude se généralise ; rien n’étant pris pour acquis, les individus se livrent une lutte sans merci, ce qui de fait a élevé de manière importante le niveau de performance individuel. Nous retrouvons cette double tension dans l’usage de psychotropes et son traitement : d’une part, l’usage de psychotropes en tant que multiplicateur identitaire artificiel ; d’autre part, le droit de la personne toxicomane à l’autodétermination. Ce dernier élément est structurant en ce qui concerne la prévention et le traitement, en plus d’inspirer de nouvelles approches depuis une dizaine d’années. Le client et l’intervenant sont enfin devenus adultes, les velléités de contrôle ont tendance à être abandonnées, et l’autonomie personnelle, dans un cadre de respect mutuel, devient centrale dans le recouvrement d’une position plus productive dans la société.

Appendices

Notes

-

[1]

Tout au long de cet article, les termes psychotropes et drogues sont utilisés indifféremment, et dans leur acception la plus large, c’est-à-dire tous les produits modifiant l’humeur, incluant la cocaïne, l’héroïne, l’ecstacy, l’alcool, certains neuroleptiques et analgésiques, la caféine, la nicotine, etc.

-

[2]

Très sommairement, le monde moderne était caractérisé par le positivisme et le progrès, mobilisant des masses de populations importantes vers un projet de société futur. Le monde postmoderne a sonné le glas des grands intégrateurs traditionnels : en effet, les lendemains utopiques ne sont pas apparus, d’où un désenchantement. C’est le retour de l’acteur et le développement de l’individualisme triomphant. Nous postulons que nous vivons maintenant un monde après postmoderne, qui met davantage l’accent sur les effets négatifs de l’individualisme, ainsi que sur les voies sans issue où il entraîne nos sociétés, où le transitoire et l’éphémère [se mettent] au service de réalisations ponctuelles et efficaces (Boutinet, J.-P., 1990, p. 19).

-

[3]

van Caloen, B., Perreault, M., Morissette, C., Hankins, C. : Évaluation participative de trois programmes d’échange de seringues à Montréal, financé par le CQRS, la Régie régionale Montréal-centre, le CQCS et Canfar. 1998-2000.

Schechter, M., Bruneau, J., van Caloen, B., Perreault, M., et al. : Role of syringe access and risk factors on HIV transmission, Nida, USA, 1998-2001.

Références

- Becker, H. (1985). Outsiders – Études de sociologie de la déviance. Paris : Métailié, 247 p.

- Boudon, R., Besnard, P., Cherkaoui, M., Lécuyer, B.-P. (Sous la direction de). (1989). Dictionnaire de la sociologie. Paris : Larousse.

- Boutinet, J.-P. (1996). Anthropologie du projet. Paris : PUF, 350 p.

- Boutinet, J.-P. (1995). Psychologie de la vie adulte. Paris : PUF, 127 p.

- Brisson, P. (Dir.). (2000). L’usage des drogues et la toxicomanie, Vol. III. Montréal : Gaëtan Morin, 415 p.

- Castel, R. (1998). Les sorties de la toxicomanie. Éditions Universitaires Fribourg, 296 p.

- Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale – Une chronique du salariat. Paris : Fayard, 490 p.

- Castel, R. (1995). Les pièges de l’exclusion. Lien social et politiques, RIAC, 34, pp. 13-21.

- Cormier, D., Brochu, S., Bergevin, J.-P. (1991). Prévention primaire et secondaire de la toxicomanie. Montréal : Méridien, 251 p.

- Crozier, M., Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système. Paris : Seuil, 500 p.

- De Greiff, G. (2002). Une stratégie ratée : la guerre anti-drogues – A Failed Strategy: The War on Drugs. In Narco News, [En ligne], http://cannabis.free.fr/analyses/strategie_ratee.htm

- Durkheim, E. (1960). De la division du travail social. Paris : PUF, 416 p.

- Ehrenberg, A. (2000). La Fatigue d’être soi – Dépression et société. Paris : Poches Odile Jacob, 414 p.

- Ehrenberg, A., Mignon, P. (Dir.). (1992). Drogues, politique et société. Paris : Descartes, Le Monde, 368 p.

- Goffman, E. (1975). Stigmate – les usages sociaux des handicaps. Paris : Minuit, 175 p.

- Lipovetsky, G. (1992). Le crépuscule du devoir – L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques. Paris : Gallimard, 292 p.

- Mercier. (2001). Les trajectoires de toxicomanies. Présentation au Comité sénatorial sur les drogues illicites, 17 p.

- Merton, R. (1963). Social Theory and Social Structure. Free Press, USA, 1949 & 1957, (L’édition utilisée est la 8e réimpression), 645 p.

- Mill, J. (1956). On Liberty. New York : Liberal Art Press, 141 p.

- Molinard, R. (2002). In Centre de tabacologie, Villejuif, France, [En ligne], http://formation.tabacologie.globalink.org/html/Nouveau%20Formation%200203/Cours%202002%20HTML/01MolimardHistorique02.htm

- Myles, B. (2004). Dépression – La première cause d’invalidité dans les pays industrialisés d’ici 2020. Le Devoir. XCV (241), 23 et 24 oct. 2004, p. A1 et A6.

- Nolin, P. (2003). Rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites. (Version abrégée). Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 258 p.

- Office fédéral de la santé publique. (1997). Drogue : rester lucide. Berne, [s.p.].

- Padieu, R., Beauge, F., Choquet, M., Molinard, R., Parquet, P., Stinus, L. (1997). Dépendances et conduites de consommation. INSERM.

- Polin, R. (1953). Politique et philosophie chez Thomas Hobbes. Paris : PUF, 267 p.

- Single, É., Van Truong, M., Adlaf, E. Et Ialomiteanu, A. (Compilé par). (1999). Profil canadien – L’alcool, le tabac et les autres drogues; Canadian Profile – Alcohol, tobacco and other drugs. Toronto : Centre for Addiction and Mental Health, 399 p.

- Stengers, I., Rolet, O. (1991). (1991). Drogues – le défi hollandais. Paris : Delagrange, 117 p.

- Taylor, C. (2002). Le malaise de la modernité. Paris : Cerf, 125 p.

- Taylor, C. (1998). Les sources du moi – La formation de l’identité moderne. Montréal : Boréal, 710 p.

- van Caloen B., Gervasoni J.-P. (2000). L’approche en matière de toxicomanie en Suisse et aux Pays-Bas : nouvelles pratiques sociales. Revue des nouvelles pratiques sociales, Montréal : UQ,13( 1), pp. 199-212.

- Weber, M. (1964). L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris : Pion, 286 p.

List of tables

Tableau 1

La consommation de psychotropes par zone et par niveau

10.7202/005065ar

10.7202/005065ar