Abstracts

Résumé

Cet article documente les pratiques discursives à l’égard du geste suicidaire dans les premiers tabloïds hebdomadaires parus au Québec dans le second quart du 20e siècle. La prédilection de ce nouveau média pour le fait divers a contribué à donner au suicide une très grande visibilité, ce qui met en évidence la valeur perçue de ces récits d’ici et d’ailleurs comme objets de divertissement séculier et familial, mais tout en renforçant leur représentation à titre d’actes criminalisés ou déviants.

Mots-clés :

- Droit et religion,

- couverture médiatique,

- Québec,

- histoire,

- suicide

Abstract

This article documents the discursive practices that framed journalistic accounts of suicidal acts in the burgeoning Quebec tabloid press during the second quarter of the 20th century. The new medium’s emphasis on human interest reporting contributed to making suicide highly visible, on both a local and global stage, highlighting the perceived entertainment value of these accounts as secular and family-oriented entertainment, while also reinforcing their representation as criminalized or deviant acts.

Keywords:

- Law and religion,

- media coverage,

- Quebec,

- History,

- suicide

Resumen

Este artículo documenta las prácticas discursivas en relación al gesto suicida en los primeros tabloides semanarios publicados en Quebec en el segundo cuarto del siglo XX. La predilección de este nuevo medio por los hechos diversos contribuyó a dar una gran visibilidad al suicidio, evidenciando el valor percibido de las narraciones de aquí y de otras partes, como objetos de diversión secular y familiar, pero reforzando su representación como actos criminalizados y desviados.

Palabras clave:

- Derecho y religión,

- cobertura mediática,

- Quebec,

- historia,

- suicidio

Article body

Introduction

L’étude de sources médiatiques pour comprendre l’évolution des sensibilités et des rationalités à l’égard du crime et de la déviance a maintes fois montré sa valeur autant en histoire (Ambroise-Rendu, 2004 ; Flanders, 2011 ; Kalifa, 1995) qu’en criminologie (Greco et Corriveau, 2014 ; Hall, Crichter, Jefferson, Clarke et Roberts, 1978 ; Surette, 2011). L’analyse des écrits médiatiques (Durham, Elrod et Kinkade, 1995) permet en outre d’éclairer les formes de prise en charge des déviances qui relèvent ou qui ont déjà fait l’objet de tabous sociaux. Le suicide s’avère en ce sens un cas exemplaire, car il traîne l’héritage d’un long interdit moral remontant à plusieurs millénaires et dont les représentations médiatiques sont de nos jours encadrées par un ensemble de lignes directrices émises par des regroupements d’intervenants et de chercheurs pour éviter sa contagion (Association québécoise de prévention du suicide, 2012 ; Lisle, 1856 ; Phillips, 1974 ; Tousignant, Mishara, Caillaud, Fortin et St-Laurent, 2006)[3]. Tabou, le geste suicidaire est encore aujourd’hui considéré comme un acte qu’il vaut mieux taire puisqu’il vient bouleverser les sensibilités des sociétés dans lesquelles il advient.

Au cours de dernières décennies, l’historiographie qui s’est développée sur le suicide a fait état d’une lente transformation des régimes de vérité qui se sont succédé dans l’explication du phénomène, brisant du même coup l’illusion de statisme dans les réactions sociales et les rationalités à l’égard de la mort volontaire à travers les âges (Bell, 2012 ; Godineau, 2012 ; Houston, 2009 ; MacDonald et Murphy, 1990 ; Minois, 1995 ; Morrissey, 2006 ; Watt, 2001 ; Weaver, 2009). MacDonald et Murphy (1990) montrent par exemple que 95 % des verdicts de suicides prononcés dans le sud de l’Angleterre à partir des années 1770 ont reçu la mention non compos mentis (voir MacDonald et Murphy, 1990, p. 365), ce qui donne la pleine mesure du déclin des explications théologiques et métaphysiques du suicide au cours de l’âge moderne et l’usage de ce verdict comme d’une forme de régulateur pour atténuer la sévérité des sanctions pénales.

Les travaux récents de Marsh (2010) soulignent que c’est l’essor de l’aliénisme et de l’hygiène publique au 19e siècle qui a précipité la divergence entre les ordres de discours légal et médical lorsqu’il s’agit d’expliquer et de prendre en charge le geste suicidaire et son auteur. D’un côté, il y a une rationalité thérapeutique qui voit derrière le suicide le symptôme de la maladie mentale, de l’autre, le judiciaire, qui prône sa dissuasion par la punition. Ce n’est en revanche qu’à partir des années 1960 et 1970, avec l’apparition de la suicidologie comme champ de recherche axé sur la prévention, que la rationalité médicalisée (et ses approches thérapeutiques) à l’endroit du suicide devient hégémonique dans l’arène publique au point de voir la criminalisation de cette forme de déviance abandonnée (Aujard, 2011 ; Marsh, 2017).

Au Québec plus particulièrement, les travaux récents du Groupe de recherche Sociologie historique du suicide au Québec (SHSQ) ont eux aussi mis en lumière le lent déplacement de la criminalisation du geste suicidaire vers sa médicalisation tout au long des 19e et 20e siècles (Cellard et Corriveau, 2010, 2013 ; Corriveau, Cauchie et Perreault, 2014 ; Gagnon et Perreault, 2017). L’historien Serge Gagnon (1987) s’est quant à lui appuyé sur la correspondance des évêchés catholiques de la seconde moitié du 19e siècle pour montrer que le clergé s’en remettait déjà au jugement des autorités civiles pour fixer les rites funéraires des suicidés, les hautes autorités ecclésiastiques reconnaissant que la folie constituait une cause majeure et fréquente du suicide.

Si ces chercheurs ont détaillé les transformations au sein d’élites professionnelles, administratives ou cléricales, qu’en est-il de la scène publique, en particulier de la scène médiatique ? C’est ce que nous tenterons de faire dans le cadre de cet article, le champ des représentations médiatiques nous permettant d’aborder la place occupée par le suicide dans l’imaginaire collectif. Le fait divers s’avère à cet égard une voie particulièrement pertinente pour dégager la réaction sociale à l’égard du phénomène suicidaire qui se manifestait alors dans l’espace public, mais aussi pour ouvrir à la pluralité des régimes de sensibilité et de rationalité qui pouvaient servir à interpréter ces évènements. À l’aide de ces pratiques journalistiques propres aux premiers tabloïds publiés au Québec, nous verrons un portrait renversant du sensationnalisme qui caractérisait alors la représentation des actes suicidaires. Loin d’être dérobé au regard ou de rester censuré, le suicide était en fait un objet de curiosité qui a bénéficié d’une grande visibilité dans la presse écrite.

Les représentations médiatisées comme piste documentaire

Comme l’ont fait valoir MacDonald et Murphy (1990), les représentations médiatisées ont eu un rôle important à jouer dans le processus de dissémination de nouvelles rationalités, émotions, réactions et pratiques à l’encontre du geste suicidaire. L’essor de la presse périodique au 18e siècle a contribué à transposer le suicide de la sphère privée vers la sphère publique : certains de ces récits voyageaient d’un journal à l’autre, suspendus dans le temps, rebondissant pendant des mois ou même des années jusqu’aux quatre coins du monde (Bell, 2012). Ce n’est qu’au 19e siècle, alors à l’époque où apparaissait une presse populaire nationale bon marché qui en fit sa marque de commerce, que l’expression fait divers est apparue pour désigner la rubrique où les actes suicidaires étaient habituellement rapportés aux côtés des accidents et des incendies, des petits et grands délits, et de toutes sortes d’autres incidents allant du tragique au comique.

Selon le sociologue des médias Georges Auclair (1970), le champ du fait divers est délimité par la représentation d’une transgression ou d’une dérogation à une norme :

À l’occasion, elle consistera simplement en un stéréotype (…) ou en une attente fondée sur la fréquence d’une certaine catégorie d’occurrences (un chien mord un homme incomparablement plus souvent qu’un homme mord un chien) ou encore sur une représentation collective plus ou moins inconsciente.

p. 18-19

Puisqu’elle a tendance à s’intéresser à des sujets qui transgressent les lois humaines ou naturelles, la rubrique des faits divers est ainsi appelée à aborder toute une gamme de tabous sociaux et moraux. La mort et le sang y rôdent toujours, en côtoyant le tragique, le grotesque, l’absurde et le comique. Ces nouvelles « à intérêt humain » décrivent une vie quotidienne bousculée par le funeste ou l’invraisemblable. Elle offre ainsi un regard historique et anthropologique qui permet de détailler l’imaginaire social de la déviance ayant cours dans un lieu ou une époque donnée ou d’en observer l’évolution au fil du temps (Ambroise-Rendu, 2004 ; Kalifa, 1995).

La presse populaire (que ce soit la penny press américaine, les Sunday papers britanniques ou la petite presse française) est apparue dans les dernières décennies du 19e siècle ; cette presse misait sur le contenu illustré, le fait divers et le reportage à intérêt humain pour tenter de rallier la plus grande partie de la population. S’adressant aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux vieux, aux nantis et aux ruinés, aux citadins et aux ruraux, cette presse bon marché et populiste fut l’un des principaux points d’envol de la culture de masse. L’entrée en scène de cette presse populaire au Québec au milieu des années 1920 représentait ainsi pour l’historien des médias Elzéar Lavoie (1986) l’une des preuves les plus éloquentes de cette modernisation et « massification » culturelle qui était déjà enclenchée au sein de la société canadienne-française durant l’entre-deux-guerres. Il estimait que ces journaux ont « [alimenté] la culture populaire apolitique et areligieuse moderne pendant plus de trente ans. Ils furent caractéristiques d’une certaine sensibilité de toute une génération, qui raffolait des dieux du stade, et des vues et des ondes, et qui posait les problèmes sociaux et culturels en termes laïcs nouveaux » (p. 277).

Le premier tabloïd francophone publié en sol québécois fut Le Petit Journal, un hebdomadaire lancé en 1926 par les frères Roger et Roland Maillet, des alliés du politicien conservateur Camillien Houde. Bien qu’il ait certainement été inspiré par la célèbre publication parisienne éponyme, Le Petit Journal montréalais (tout comme sa publication jumelle Photo-Journal, publié à partir de 1937), dans sa facture visuelle, s’apparentait surtout aux yellow papers américains. Il en est de même pour le contenu, puisqu’on y retrouvait un grand nombre d’articles et de chroniques de sources américaines, particulièrement en provenance des publications Hearst. À l’instar de ces dernières, Le Petit Journal s’était donné pour mission et slogan de se porter « au service du public » plutôt que défendre des intérêts politiques particuliers ; toutefois, les nombreuses attaques portées envers le gouvernement provincial libéral d’Alexandre Taschereau et le maire de Montréal Médéric Martin allaient certainement de pair avec les joutes politiques de Camillien Houde et font transparaître les racines populistes « bleues » de ce journal[4] souvent accusé de flirter avec le jaunisme. Sa publication le dimanche avait beau soulever l’ire du clergé catholique et suscité de nombreuses dénonciations en chaire, mais Le Petit Journal n’a jamais été sérieusement menacé d’interdiction ou de censure en presque cinquante années d’existence.

Le succès rapide de ce nouveau format de journal « populaire », destiné à divertir ou émouvoir un public très vaste et diversifié, peut se mesurer tant par la multiplication des titres que par les tirages qui ont franchi de nouveaux sommets dans l’édition au Québec. Dès 1935, le quotidien La Patrie lança à son tour une édition du dimanche richement illustrée en format tabloïd qui visait à concurrencer directement Le Petit Journal. En profitant du réseau étendu de distribution de sa publication soeur, La Presse, à travers la francophonie nord-américaine, le tirage de LaPatrie du dimanche a dépassé le cap des 100 000 exemplaires dès 1937. La circulation du Petit Journal se chiffrait pour sa part à 85 000 exemplaires en 1940, tandis que Photo-Journal tirait alors à 26 000 exemplaires (voir Lavoie, 1986, p. 274).

En misant sur le sensationnalisme du fait divers pour attirer l’attention des acheteurs, les éditeurs du Petit Journal et de Photo-Journal ont par le fait même jugé bon de conférer une visibilité de choix au suicide pendant les années 1930, jusqu’à ce que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ne vienne bouleverser le cycle des nouvelles et reconfigurer les priorités des éditeurs et du public lecteur. La prédilection de cette presse pour le fait divers suicidaire est nettement mise en évidence par la quantité d’articles qu’elle y consacrait : un dépouillement par contraste-saturation (Pires, 1989) du Petit Journal et de Photo-Journal a ainsi permis de rassembler un échantillon de 651 articles, parus entre 1926 et 1940, qui relatent des histoires repêchées sur les fils de presse internationaux. L’espace occupé par ces textes varie considérablement, des entrefilets d’une trentaine de mots enfouis dans les pages centrales jusqu’aux articles de fond qui pouvaient atteindre le seuil des mille mots et recevoir l’ultime marque de visibilité en figurant à la une.

Ce matériel a été soumis à une analyse discursive critique (Fairclough, 2003 ; Marsh, 2010) visant à détailler et contextualiser les différentes pratiques journalistiques à l’égard du suicide au cours de cette période, située bien en amont historique du point de rupture des années 1960 et 1970. Cette méthode propose de détailler la codification d’un phénomène social à travers l’étude de matériel textuel et non textuel, ce qui donne la possibilité d’englober le contenu des faits divers, mais également leur mise en page, la disposition des titres et le recours à l’illustration. Cette méthode d’analyse repose sur un questionnement critique du matériel renouvelé au fil de la lecture, avec lequel j’ai cherché à éclairer les pratiques sensationnalistes des journalistes et tenté de comprendre les intentions qui ont pu guider les éditeurs et journalistes. Quels étaient les éléments significatifs (qui, comment, pourquoi, etc.) les plus importants dans la mise en récit du geste suicidaire ? De quelle manière et à partir de quelles sources documentait-on les cas locaux ? Comment ces histoires étaient-elles mises en page, en récit et parfois même en image ? Quelles sont les réactions et les émotions que l’on cherchait à susciter chez le lecteur ?

Tout au long du texte, plusieurs reproductions d’articles viendront illustrer ces différentes pratiques qui caractérisaient le traitement journalistique des cas de suicides. Le rôle ambigu de la presse comme agent dans ce processus de transformation et de dissémination des rationalités et des sensibilités relativement au geste suicidaire sera mis en évidence au fur et à mesure où ces questions trouveront réponse, tout comme les raisons structurelles qui poussaient alors le fait divers à présenter le suicide sous l’oeil de la judiciarisation, souvent aux dépens de la médicalisation.

Structure et objet du récit

Le fait divers, souvent appelé à demeurer très bref, doit se soumettre à des conventions d’écriture strictes, qui permettent au lecteur d’y retrouver les différents éléments signifiants de l’évènement rapporté (le quoi). Il doit ainsi offrir dans un espace très restreint les principaux éléments circonstanciels (les qui, quand, où et comment), en plus des éléments contextuels pouvant apporter une explication au passage à l’acte (le pourquoi). L’article que l’on retrouve à la Figure 1 offre un exemple de cette mise en récit linéaire et resserrée du fait divers, en plus de mettre en évidence le ton léger et ludique de plusieurs de ces petits entrefilets relatant des actes suicidaires repêchés sur les fils de presse internationaux. En à peine une centaine de mots, ce texte nous livre tous les éléments significatifs nécessaires pour épouser une interprétation des faits rationnelle évoquant la transgression d’une norme. Il est en effet plutôt incongru, en 1929 comme aujourd’hui, d’imaginer qu’un individu obèse puisse en venir à mettre fin à ses jours parce qu’il a soudainement maigri ; ce sont ces éléments insolites du récit (le qui et le pourquoi) qui prêtent à ce genre de fait divers une valeur de divertissement. Les quelques attributs qui sont énoncés pour décrire le sujet de l’article (cet homme était boucher, détenteur d’un record d’obésité et relativement célèbre et prospère par conséquent) viennent apporter une justification un peu plus rationnelle à un geste en apparence absurde, en laissant entendre que c’est la contemplation de la perte de son statut social et de sa clientèle, plutôt que la simple perte de poids, qui a pu motiver son passage à l’acte.

Figure 1

Le Petit Journal, 2 juin 1929, p. 12

En dépit d’un regard éditorial souvent porté vers l’irrégulier, le marginal et l’exceptionnel, les centaines de récits recueillis s’agrègent pour mettre en scène une variété impressionnante d’individus – hommes et femmes, enfants d’âge préscolaire et vieillards centenaires, paysans et citadins, indigents et fortunés, criminels et honnêtes gens, célèbres et inconnus –, si bien qu’en apparence du moins, aucun segment du public ne semblait être placé à l’abri des idéations ou des comportements suicidaires. Similairement, la gamme des motifs que l’on peut retrouver dans ces articles est extrêmement diversifiée. Dans le contexte de la grande dépression des années 1930, il va sans dire que de nombreux actes suicidaires étaient attribués à des revers de fortune, que ce soit la ruine de grands industriels et financiers ou bien la misère quotidienne de petits commerçants en faillite ou d’ouvriers au chômage. Les décès imputés à des rixes, à des ruptures conjugales ou bien à des triangles amoureux s’avéraient tout aussi communs ; ces circonstances étaient évoquées dans la quasi-totalité des pactes de suicide rapportés, ainsi que dans la plupart des cas d’homicides-suicides. Les problèmes de santé physique ou mentale, lorsqu’ils étaient évoqués, étaient décrits en des termes souvent très vagues. On dira par exemple que la victime « souffrait du coeur » ou qu’elle était nerveuse. En revanche, deux maladies mentales, la mélancolie et la neurasthénie, étaient régulièrement signalées. L’ivrognerie était un autre attribut fréquent des victimes, mais celle-ci était encore décrite comme un signe de faiblesse morale plutôt qu’une pathologie d’ordre médical.

Les récits d’actes suicidaires attribués à des enfants et des adolescents figurent parmi ceux qui étaient les plus susceptibles d’être écrits dans un registre visant à émouvoir le lecteur. De tels cas se prêtaient en effet beaucoup moins aux procédés ludiques et humoristiques que l’on retrouvait souvent dans les autres faits divers, et ils convenaient mieux aux leçons d’éducation morale. Plusieurs de ces histoires évoquent la réaction à une manifestation d’autorité, le plus souvent parentale mais aussi parfois scolaire, comme la principale circonstance ayant provoqué le passage à l’acte. Ainsi par exemple, dans un entrefilet intitulé Suicide d’enfant, on rapporte « un enfant de 4 ans, (…) mécontent d’avoir été grondé par sa mère, arracha un clou de son soulier et l’avala séance tenante. L’enfant mourut étouffé malgré le secours apporté par sa mère » (Le Petit Journal, 25 octobre 1931, p. 20). Les tropes des deux modèles littéraires les plus célèbres du suicide adolescent, Roméo et Juliette de Shakespeare, ainsi que le Werther de Goethe, transparaissent fréquemment dans ces récits. À l’instar des Montaigu et Capulet, le refus des parents de consentir au mariage de leurs enfants était fréquemment rapporté comme motif de pactes suicidaires impliquant de jeunes protagonistes. En réaction à la publication d’un de ces pactes de jeunes amoureux outre-Atlantique, le chroniqueur du Petit Journal, Roch Saint-Lambert, offrait cette mise en garde au lecteur :

Tout récemment, un malheureux père vient de se pendre, désespéré : il avait voulu faire le bonheur de son fils en le séparant de celle qu’il aimait. Les deux amoureux se sont jetés sous les roues d’un wagon. Le fils est mort ; la jeune fille, à l’agonie.

Chaque jour vous entendez ainsi le récit de drames affreux causés par un zèle maladroit. […] Encore un dont on a voulu faire le bonheur ! Des mères qui marient leur fille à un homme qu’elle n’aime pas ! Des jeunes gens privés par leurs parents de celle qu’ils auraient adorée se jettent dans la débauche pour oublier ! De tous et de toutes on a voulu faire le bonheur. Un bon conseil : laissez-nous l’établir nous-mêmes. Donnez votre avis. Maintenez-vous en là.

Le Petit Journal, 9 décembre 1928, p. 11

Les soubresauts de la modernité

Lorsqu’il disposait d’un espace suffisant, le fait divers offrait une description soigneusement détaillée du modus operandi, qui devait typiquement servir à étayer la préméditation du geste. Cet exposé était d’autant plus méthodique lorsqu’il mettait en scène des moyens jusqu’alors inconnus ou insolites. Ainsi, on rapporta par exemple en février 1929 un « moyen peu banal de se suicider » en provenance de Grande-Bretagne : « S’étant enfermé dans le garage où se trouvait son automobile, il mit le moteur en marche et, assis sur le coussin arrière, s’introduisit dans la bouche un tube de caoutchouc, dont l’autre extrémité était fixée à la sortie du tuyau d’échappement » (Le Petit Journal, 24 février 1929, p. 16). On rapportait également de nombreuses histoires où l’individu avait lui-même fabriqué l’appareillage lui ayant servi à se donner la mort : ce fut entre autres le cas d’un électricien de Colombie-Britannique qui s’est pendu à l’aide de son échafaud – qu’il avait pris soin de munir d’une trappe (Le Petit Journal, 15 novembre 1931, p. 11), d’un paysan ukrainien qui avait bâti sa propre guillotine (Le Petit Journal, 19 mars 1933, p. 7), ou bien alors d’un ingénieur de Chicago qui s’était trafiqué une chaise électrique (Le Petit Journal, 15 juillet 1928, p. 3). Les principaux avatars de la modernité technologique (les gratte-ciels, ponts suspendus, trains, métros, avions, automobiles, etc.) furent fréquemment condamnés et présentés comme engins mortels : « il ne se passe pas une semaine, dans la ville géante, sans que cinq ou six personnes ne finissent ainsi leurs jours en se lançant du haut des gratte-ciel. (…) New York est la seule ville du monde où les sauts dans le vide fassent autant de victimes. Pendant certaines périodes, le mal est devenu épidémie. Et on ne peut rien pour l’empêcher » (Photo-Journal, 25 août 1938, p. 25).

Ces liens de causalité entre le geste suicidaire et le choc civilisationnel de la modernité sont mis en scène de manière explicite dans la nouvelle de la Figure 2. De tels rapprochements symboliques entre suicide et modernité étaient monnaie courante dans les écrits scientifiques tout au long du 19e siècle (voir Kushner, 2009 ; Weaver, 2009), y compris chez Durkheim (2007), qui estimait qu’il était « très possible, et même vraisemblable, que le mouvement ascensionnel des suicides ait pour origine un état pathologique qui accompagne présentement la marche de la civilisation, mais sans en être la condition nécessaire » (p. 422).

Figure 2

Le Petit Journal, 21 octobre 1928, p. 3 (à gauche) ; Photo-Journal, 7 décembre 1939, p. 10 (à droite)

Mais la Figure 2 présente également une irrégularité observée à plusieurs reprises au cours de ce dépouillement, et qui ne peut faire autrement que remettre en cause l’authenticité ou la véracité des récits en provenance des fils de presse internationaux. En effet, plusieurs textes parus les premières années du Petit Journal peuvent être retrouvés une dizaine d’années plus tard, restitués presque mot pour mot dans les pages du Photo-Journal. Toutes ces différentes nouvelles « recyclées » partagent un aspect insolite ou sensationnel qui devait sans doute les rendre attrayantes pour les éditeurs qui devaient chercher à combler un espace vide dans une maquette à la dernière minute : « Accès fatal de somnambulisme – elle se suicide en dormant ! » (Le Petit Journal, 23 octobre 1927, p. 3 ; Photo-Journal, 17 novembre 1938, p. 33), ou « Une jeune fille meurt d’émotion en voyant le jeune homme qui la courtisait se tirer une balle dans la tête » (Le Petit Journal, 30 septembre 1928, p. 10 ; Photo-Journal, 23 février 1938, p. 8). Les versions plus récentes de ces textes pouvaient cependant procéder à certains changements : on pouvait éliminer les points d’exclamation des titres et des exergues (tel est le cas de la Figure 2), les noms des victimes étaient parfois effacés et les photographies pouvaient être retirées, voire même remplacées par celle d’une autre personne coiffée et habillée selon une mode plus récente.

L’observatoire de la misère moderne

La production locale de sens, d’interprétations et de réactions à l’égard du geste suicidaire se prêtait à un tout autre genre de sensationnalisme, lorsqu’on les compare aux accents carnavalesques qu’empruntaient les textes des fils de presse. En dépêchant leurs ressources à la collecte d’informations pour détailler certains des actes suicidaires survenus sur son territoire, ces journaux nous offrent une preuve supplémentaire de leur intérêt pour cette problématique. Ce travail journalistique local a porté ses fruits, puisqu’il a produit des articles mieux détaillés et renseignés, qui pouvaient parfois dépasser le cap des 500 mots. La visibilité qui était conférée à ces articles locaux était également plus grande, puisqu’il arrivait fréquemment qu’ils soient propulsés à la une. Au nadir de la grande dépression, les actes suicidaires se sont retrouvés en première page de 1 numéro sur 7 (8 sur 52) du Petit Journal pendant l’année 1933, y compris dans l’édition du jour de l’An reproduite à la Figure 3. Les autres nouvelles que l’on retrouve sur cette page fort peu festive livrent en plus une juxtaposition plutôt éloquente, qui permet de bien mettre en évidence que le traitement des suicides locaux se déployait dans le champ du fait divers criminalisé.

Figure 3

Le Petit Journal, 1er janvier 1933, p. 1

Chaque semaine, Le Petit Journal publiait dans ses pages centrales des comptes rendus des activités à la Cour du coroner, rapportant les décès accidentels survenus dans le district judiciaire de Montréal. De plus, un bilan mensuel procédait au décompte des noyades, des accidents d’automobile, des accidents de travail, des homicides et, bien entendu, des « destructions volontaires », en offrant quelques spécifications qui portaient généralement sur le mode de passage à l’acte. Ainsi, par exemple, l’édition du 2 août 1931 rapporte que :

Le mois de juillet, si l’on peut s’exprimer ainsi, a vu le record des suicides. Douze personnes se sont enlevé la vie au cours de ce mois. Le poison a joué le plus grand rôle dans ces tristes cas. Une jeune fille a cependant choisi l’onde. Elle se jeta dans le fleuve, ne pouvant pas supporter la pensée que son ami allait la quitter à jamais. Deux se sont pendus et ont laissé des notes disant pourquoi ils commettaient cet acte.

p. 18

La situation n’apparaissait guère plus réjouissante le printemps suivant alors que l’on rapportait qu’une « manie collective » était à risque de s’implanter dans la région montréalaise à la lumière des statistiques récentes et des conditions économiques misérables. On avait pu en effet dénombrer, dans le district judiciaire de Montréal, 38 verdicts « contenant le mot “suicide” ou laissant entrevoir une possibilité de suicide » au cours des quatre premiers mois de 1932, soit 12 de plus que pour la même période de l’année 1931. « Est-il besoin d’ajouter, précisait le reporter, que, contrairement à 1930 et précédemment, ces victimes du découragement, de l’affaiblissement moral, appartiennent plutôt à la classe aisée, pour ne pas dire plus ? » Afin d’insister sur ce lien de causalité qui associe ce fléau à la conjoncture économique, le journaliste a tenu à ajouter que « les cas évidents de folie sont le petit nombre » (Le Petit Journal, 1er mai 1932, p. 18). En d’autres termes, on jugeait que la plupart des individus emportés par ce courant devaient être présumés sains d’esprit. Les faits divers locaux mettaient ainsi l’accent sur la judiciarisation du fait suicidaire, tout en venant renforcer les notions de déviance et de culpabilité morale associées à ce geste.

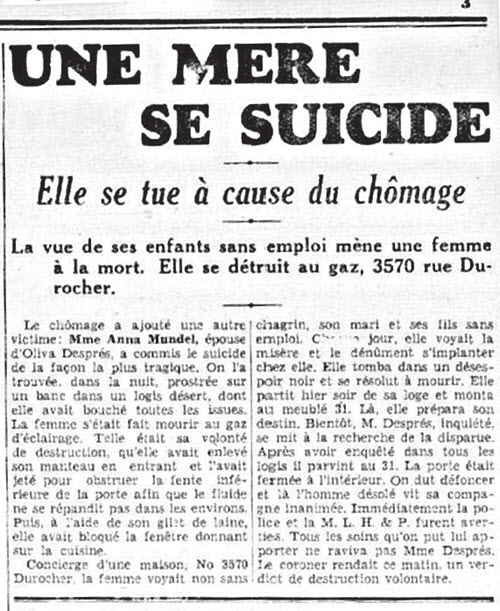

Un pilori des temps modernes

La tangente judiciarisée du fait divers suicidaire local est davantage mise en évidence par la structure donnée au récit, qui se noue autour de l’intervention et de l’enquête policière et sur les délibérations à la Cour du coroner. Qui plus est, ces articles visent à répondre à des interrogations similaires : d’une part, il fallait éliminer les hypothèses d’homicide ou de mort accidentelle, et d’autre part, tenter de statuer sur la préméditation et le degré de responsabilité pénale de la victime. Ainsi, comme dans le cas de la Figure 4, la description méticuleuse de la scène de la découverte macabre révèle en détail le modus operandi employé par la victime afin de soutenir l’hypothèse d’un geste planifié et accompli de manière rationnelle. Ainsi, en dépit d’un récit qui motive le geste par la misère et le chômage, le sort de cette malheureuse dame ne semblait inspirer que très peu de sympathie. Or, l’enquête du coroner, conduite après la mise sous presse, força le journal à se rétracter la semaine suivante puisque cette investigation révéla que cette femme et son mari avaient tous deux un travail, que le couple était sans enfant et que « son acte désespéré est une conséquence des maux dont elle souffrait continuellement » (Le Petit Journal, 27 novembre 1932, p. 3).

Figure 4

Le Petit Journal, 20 novembre 1932, p. 3

De nombreuses pratiques témoignent du caractère infamant de la publicité qu’elle visait à donner au geste suicidaire. Il était en effet de mise de publier le nom et l’adresse complète des individus, tel qu’on peut l’observer à la Figure 4 ; on n’hésitait guère non plus à retranscrire (ou dans de nombreux cas, traduire de l’anglais) le contenu des lettres d’adieu lorsqu’elles semblaient suggérer la lucidité ou la duplicité de leur auteur ou bien à reproduire des photographies post-mortem, y compris en première page. De plus, cette presse préférait souvent faire état de verdicts de « destruction volontaire », alors que l’expression devenait de plus en plus caduque pour la plupart des coroners[5]. Or, comme le remarquent Corriveau et al. (2014), cette appellation sous-tend la notion de libre arbitre, de préméditation, et donc par contrecoup évoque la faute morale.

Les journaux hebdomadaires rapportaient également un bon nombre de cas non létaux de passage à l’acte. En plus de révéler le nom et les coordonnées de ces individus, ces articles faisaient fréquemment allusion aux accusations criminelles pour tentative de suicide auxquelles ils étaient appelés à répondre. Mais en dépit de ce rappel de la judiciarisation du fait suicidaire combiné avec la promesse d’un ajournement, jamais ne trouve-t-on de suivi de ces procédures pénales, ce qui fait en sorte que le sort réservé à ces individus demeure complètement laissé dans l’ombre.

L’affaire Fissiault, ou le sensationnel poussé aux extrêmes

La cadence de cette couverture médiatique a peu à peu ralenti, dans la mesure où la relance économique a graduellement éliminé le bouc émissaire principal de cet épisode de panique morale. Quoi qu’il en soit, on continua à retrouver périodiquement des cas de suicide en manchette, surtout lorsque le vice et la culpabilité morale pouvaient offrir une motivation au geste ou bien alors lorsqu’il y avait matière à émettre des doutes, si superficiels soient-ils, sur la version officielle des faits. Ces deux motifs sont bien en évidence à la Figure 5, où la mort d’un dénommé Henri Fissiault occupe la quasi-totalité de la une de l’édition du 15 août 1937 du Petit Journal, un espace « privilégié » que ce cas tout à fait exceptionnel occupait pour la troisième fois en l’espace de 28 jours.

Figures 5a et 5b

Le Petit Journal, 15 août 1937, p. 1 et 3.

Même son nom est retombé dans l’oubli depuis longtemps. Fissiault était certainement très bien connu de ses contemporains en raison de son implication dans l’un des faits divers québécois les plus retentissants de la décennie. Toute cette histoire débuta neuf mois plus tôt avec la disparition mystérieuse d’une jeune femme montréalaise, Éliane St-Pierre, en novembre 1936. Tel un feuilleton, les recherches visant à retrouver celle qui se trouvait à être la nièce du directeur adjoint de la Sûreté judiciaire ont fait l’objet d’une couverture abondante dans la presse hebdomadaire tout au long de l’hiver et du printemps 1937. Fissiault, quant à lui, était un commis voyageur de 29 ans qui fut aperçu en compagnie de Mlle St-Pierre le soir de sa disparition. De lourds soupçons pesèrent sur lui, mais les policiers n’avaient pu recueillir suffisamment de preuves matérielles lors de l’enquête préliminaire pour l’inculper. Fissiault ne cessa jamais de dire qu’il n’avait aucun souvenir du soir de cette disparition et continuait de clamer son innocence. Il était encore l’unique suspect dans cette affaire lorsqu’il fut retrouvé gisant au sous-sol de la maison de son employeur, le 16 juillet 1937.

Malgré le titre plutôt dubitatif qui l’accompagne à la une, la publication de cette photo post-mortem a été autorisée par le Bureau du coroner à l’issue de plusieurs semaines de couverture médiatique intensive dans les médias montréalais, et elle visait à étouffer une fois pour toutes les rumeurs d’assassinat déguisé qui continuaient de circuler. Le titre de l’article en page 3 répond à la question sensationnaliste de la une par un gigantesque « Non ! », à la lumière des démentis recueillis auprès de l’inspecteur Brodeur, du directeur de la police d’Outremont, du médecin légiste chargé de l’autopsie, le Dr Rosario Fontaine, ainsi que du Dr Pierre Hébert, coroner adjoint du district de Montréal, qui avait présidé à l’enquête et avait abouti à un verdict de destruction volontaire[6]. Mais en dépit de ce jugement qui semble aller de pair avec la réputation sulfureuse de l’individu, le journaliste ne pouvait s’empêcher de contredire ce verdict et de se questionner sur l’état mental de Fissiault, à partir de ces détails de la scène relatés par les policiers lors de l’audience :

Il ne faut pas oublier que lors de son suicide, Fissiault était sûrement détraqué complètement. La mise en scène élaborée (paquet de cheveux féminins sur l’escabeau (…) ; image de femme dévêtue étalée à ses pieds ; pages d’un livre où il était traité de la disparition des cadavres), cette mise en scène soignée, disons-nous, n’est-elle pas le fait d’un cerveau en délire ?

Le Petit Journal, 15 août 1937, p. 3

Il faut certainement tenir compte du fait que cette représentation de Fissiault, qui cherchait à le dépeindre comme un fétichiste ou sinon un psychopathe sexuel, visait autant, voire plus, à établir un motif à la disparition (jamais résolue) d’Éliane Saint-Pierre qu’à élucider les circonstances ayant mené à sa propre mort. Néanmoins, cette évocation d’un « cerveau en délire » vient mettre en évidence que la presse populaire n’excluait pas entièrement l’usage ad hoc d’explications d’ordre psychopathologique dans sa narration judiciarisée du fait divers suicidaire.

Conclusion

Cet exposé des pratiques journalistiques dans l’usage sensationnaliste du fait divers suicidaire avait pour objectif d’illustrer le potentiel de sources qui peuvent paraître plutôt saugrenues et de piètre qualité au premier abord, mais qui jettent un éclairage sur la visibilité du suicide dans l’imaginaire socioculturel canadien-français de l’avant-Seconde Guerre mondiale. Ces différentes pratiques mettent en évidence le rôle actif des médias dans la construction du suicide en fait social déviant, que l’on tentait de contextualiser à travers des courants socioculturels comme la transition vers la modernité, la libéralisation des moeurs, ou encore les effets dévastateurs de la grande dépression. Sur le plan individuel, ces récits explorent les bas-fonds des relations interpersonnelles à travers des thèmes comme la jalousie, la honte, l’excès de discipline ou la débauche.

Le penchant moralisateur des représentations de gestes suicidaires publiées dans les hebdomadaires des frères Maillet évoque une interprétation de cette déviance basée sur le droit et sur une rationalité pénale punitive plutôt que sur la médicalisation de ces comportements. Le récit des circonstances du passage à l’acte visait à établir une préméditation et à lui prêter un sens rationnel, ce qui s’aligne sur les objectifs des policiers et légistes qui lui servaient de principaux témoins. En revanche, les aliénistes et hygiénistes moraux étaient rarement appelés à être cités dans la rubrique, ce qui fait en sorte que le lien causal entre les comportements suicidaires et la maladie mentale, qui est devenu prépondérant de nos jours, était beaucoup moins fréquemment évoqué, traité à mots couverts, voire carrément remis en cause.

Le ton employé dans les médias pour traiter du suicide s’est transformé dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Dans un prochain article, j’aborderai la médicalisation des discours dans la presse populaire pendant les années 1950 et 1960, lorsque l’engouement populaire pour les sciences béhaviorales, jumelé à un élargissement dans la définition de la maladie mentale, ont contribué à la mutation des pratiques journalistiques et des régimes de vérité qui les encadraient. Qui plus est, la mort volontaire était désormais abordée dans d’autres contextes que celui du fait divers, tout particulièrement celui des courriers du coeur, qui nécessite une approche beaucoup plus sensible et empathique avec le public, en plus d’ouvrir une fenêtre sur de possibles nouvelles rationalités et sensibilités envers le geste suicidaire.

Appendices

Notes

-

[1]

Département d’histoire, Université d’Ottawa, 55, rue Laurier Est, 9e étage, Ottawa (Ontario), Canada, K1N 6N5.

-

[2]

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), ainsi que le Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés, pour le soutien financier apporté à cette recherche. Je remercie également les professeurs Jean-François Cauchie, pour ses commentaires des premières épreuves de ce texte, et Patrice Corriveau, pour son aide dans les modifications finales.

-

[3]

Voir aussi Reporting on Suicide (http://reportingonsuicide.org).

-

[4]

Le Petit Journal s’est constitué à partir des restes de l’hebdomadaire grand format Le Jour, qui avait été créé en 1920 comme organe de presse officiel du Parti conservateur du Québec. Après l’achat du Jour par les frères Maillet, l’affiliation officielle au PCQ (puis, à partir de 1936, à l’Union nationale) s’est portée vers un autre tabloïd qui fut le tout premier quotidien du genre, L’Illustration Nouvelle, qui a pris le nom de Montréal-Matin en 1941.

-

[5]

Il est à noter que Lorenzo Prince, le coroner montréalais qui avait le plus souvent recours à ce libellé de verdict dans les années 1930, avait d’abord fait carrière pendant quinze ans comme reporter pour plusieurs journaux, dont La Presse.

-

[6]

Fonds de la Cour des sessions de la paix de Montréal, Archives nationales du Québec, TP12, S2, S26, SSS1, 1937#1220.

Références

- Ambroise-Rendu, A.-C. (2004). Petits récits des désordres ordinaires : les faits divers dans la presse française des débuts de la iiie République à la Grande Guerre. Paris, France : Arslan.

- Association québécoise de prévention du suicide. (2012). Prévention du suicide et traitement médiatique. Repéré à https://www.aqps.info/media/documents/AQPS_feuillet-PS.pdf

- Auclair, G. (1970). Le Mana quotidien : structures et fonctions de la chronique des faits divers. Paris, France : Anthropos.

- Aujard, M.-F. (2007). Suicidologie et gestion du comportement. Recherches sociographiques, 48(3), 161-174.

- Bell, R. (2012). We shall be no more : Suicide and self-government in the newly United States. Cambridge, MA : Harvard University Press.

- Cellard, A. et Corriveau, P. (2010). Éléments pour une sociologie historique du suicide au Québec, 1763-2000. Dans V. Strimelle et F. Vanhamme (dir.), Droits et voix : la criminologie à l’Université d’Ottawa (p. 255-268). Ottawa, Ontario : Presses de l’Université d’Ottawa.

- Cellard, A. et Corriveau, P. (2013). 250 ans de suicides au Québec. Les fondations d’une recherche dans les Archives du coroner. Histoire sociale, 46(91), 205-221.

- Corriveau, P., Cauchie, J.-F. et Perreault, I. (2014). Enjeux autour de la responsabilité du geste suicidaire en institution carcérale. Analyse des enquêtes du coroner de Montréal entre 1892 et 1950. Champ pénal, 11. Repéré à http://champpenal.revues.org/8973.

- Durham, A., Elrod, P. et Kinkade, P. (1995). Images of crime and justice : Murder and the ‘true crime’ genre. Journal of Criminal Justice, 23(2), 143-152.

- Durkheim, E. (2007). Le suicide. Paris, France : Presses universitaires de France.

- Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. Londres, Royaume-Uni : Routledge.

- Flanders, J. (2011). The invention of murder. How Victorians revelled in death and detection and created modern crime. Londres, Royaume-Uni : Harper Press.

- Gagnon, S. (1987). Mourir hier et aujourd’hui. Québec, Québec : Presses de l’Université Laval.

- Gagnon, A. et Perreault, I. (2017). La scénarisation de sa propre mort. La régularité suicidaire dans les enquêtes du coroner au Québec (1925-1980). Déviance et Société, 41(3), 481-503.

- Godineau, D. (2012). S’abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIe siècle. Paris, France : Armand Colin.

- Greco, C. et Corriveau, P. (2014). La représentation médiatique du leurre d’enfants à l’aide des nouvelles technologies : une mise en mots et en maux. Ambigua : Revista de Investigaciones sobre Généro y Estudios Culturales, (1), 35-56.

- Hall, S., Crichter, C., Jefferson, T., Clarke, J. et Roberts, B. (1978). Policing the crisis : Mugging, the state and law and order. New York, NY : Holmes & Meier Publishers.

- Houston, R. (2009). The medicalization of suicide : Medicine and the law in Scotland and England, circa 1750-1850. Dans J. Weaver et D. Wright (dir.), Histories of suicide. International perspectives on self-destruction in the modern world (p. 91-118). Toronto, Ontario : University of Toronto Press.

- Kalifa, D. (1995). L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque. Paris, France : Fayard.

- Kushner, H. I. (2009). Suicide and the fear of modernity. Dans J. Weaver et D. Wright (dir.), Histories of suicide. International perspectives on self-destruction in the modern world (p. 19-52). Toronto, Ontario : University of Toronto Press.

- Lavoie, E. (1986). La constitution d’une modernité culturelle populaire dans les médias au Québec (1900-1950). Dans Y. Lamonde et E. Trépanier (dir.), L’avènement de la modernité culturelle au Québec (p. 253-292). Saint-Nicolas, Québec : Éditions de l’IQRC.

- Lisle, E. (1856). Du suicide : statistique, médecine, histoire et législation. Paris, France : J.-B. Baillère.

- MacDonald, M. et Murphy, T. (1990). Sleepless souls. Suicide in early modern England. Oxford, Royaume-Uni : Oxford University Press.

- Marsh, I. (2010). Suicide. Foucault, history and truth. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.

- Marsh, I. (2016). Critiquing contemporary suicidology. Dans J. White, I. Marsh, M. Kral et J. Morris (dir.), Critical suicidology. Transforming suicide research and prevention in the 21st century (p. 15-30). Vancouver, Colombie-Britannique : UBC Press.

- Minois, G. (1995). Histoire du suicide. Paris, France : Fayard.

- Morrissey, S. K. (2006). Suicide and the body politic in Imperial Russia. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.

- Pelletier-Audet, A. (2016). La représentation socioculturelle du suicide au Québec au milieu du 20e siècle. Étude de cas. Santé mentale au Québec, 41(2), 159-164.

- Phillips, D. (1974). The influence and suggestion on suicide : Substantive and theoretical implications of the Werther effect. American Sociological Review, 39(3), 340-354.

- Pires, A. P. (1989). Analyse causale et récit de vie. Anthropologie et société, 13(3), 37-57.

- Surette, R. (2011). Media, crime and criminal justice : Images, realities, and policies (4e éd.). Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning.

- Tousignant, M., Mishara, B., Caillaud, A., Fortin, V. et St-Laurent, D. (2005). The impact of media coverage of the suicide of a well-known Quebec reporter : the case of Gaëtan Girouard. Social Science and Medicine, 60(9), 1919-1926.

- Watt, J. R. (2001). Choosing death : Suicide and Calvinism in early modern Geneva. Kirksville, MO : Truman State University Press.

- Weaver, J. (2009). A sadly troubled history. The meanings of suicide in the modern age. Montréal, Québec et Kingston, Ontario : McGill-Queens University Press.

List of figures

Figure 1

Le Petit Journal, 2 juin 1929, p. 12

Figure 2

Le Petit Journal, 21 octobre 1928, p. 3 (à gauche) ; Photo-Journal, 7 décembre 1939, p. 10 (à droite)

Figure 3

Le Petit Journal, 1er janvier 1933, p. 1

Figure 4

Le Petit Journal, 20 novembre 1932, p. 3

Figures 5a et 5b

Le Petit Journal, 15 août 1937, p. 1 et 3.

10.7202/018008ar

10.7202/018008ar