Abstracts

Résumé

Le capitalisme de consommation est devenu dominant dans les pays occidentaux. Un train de vie jugé « normal » coûte de plus en plus cher et la plupart des adolescents nord-américains en sont parfaitement conscients. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’entre eux estiment qu’ils n’ont pas assez d’argent personnel pour participer convenablement aux activités sociales propres à leur classe d’âge. De nombreuses théories stipulent qu’un manque de revenus constitue en soi une bonne raison pour commettre des délits. Mais cette thèse, classique au demeurant, soulève bien des doutes. Certains pensent qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les besoins d’argent et le penchant à la délinquance. D’autres études notent que ce sont les adolescents qui ont le plus de revenus personnels qui commettent le plus de délits. Ces travaux ont deux défauts. Ils ne tiennent pas compte des effets de l’utilité marginale décroissante d’un supplément de revenus sur les choix de délinquance. Ils négligent aussi d’envisager que la relation causale envisagée puisse être conditionnelle. Dans cet article nous montrons qu’un supplément de revenu personnel incite les adolescents à ajuster à la baisse les vols qu’ils commettent, mais que cet effet décroît proportionnellement à leurs revenus personnels et qu’il n’est opérant que pour les adolescents dont les parents se retrouvent exclus du marché du travail.

Abstract

Consumer capitalism dominates western society and most North American youth recognize the centrality of consumption and the resources it requires. As expected, many of them complain that they do not have the financial resources a contemporary teenage lifestyle requires. A shortage of funds may therefore increase the attractiveness of crimes that provide a financial return. Several theories of offending suggest that crime should decrease as adolescents’ financial resources increase; yet, other approaches argue that money should have the opposite effect and predict that crime will increase with income. A third perspective maintains that economic resources have no effect on juvenile crime. We argue that economic capital plays an important role in crimes that provide a financial return, and that other factors condition this relationship. We also maintain that measurement issues compromise previous analyses of the effect of adolescent resources on offending. Our research indicates that a logged measure of adolescent resources (income and allowance) is negatively associated with involvement in theft and that gender and class condition this relationship: increases in economic resources appear to have the greatest consequences for offending among males and youth from the unemployed class. These findings suggest that financial resources play an important role in the genesis of crime, particularly among those groups that are most vulnerable to offending.

Article body

Introduction

Rappelez-vous Cyndi Lauper qui, dans un des hymnes pop du début des années 1980, déclarait que « l’argent changeait tout ». Tout comme Madonna, la « fille matérielle », Lauper exprimait le mantra postmoderne d’un capitalisme de consommation qui a trouvé chez les adolescents sa nouvelle clientèle cible. Le ciblage des adolescents était déjà manifeste dans les années 1950, mais c’est par la suite que le marché a transformé les adolescents, et ensuite les enfants, en consommateurs professionnels (McNeal, 1991 ; Palladino, 1996 ; Moses, 2003 ; Quart, 2003). Les publicistes ont exploité leur capacité nouvelle de s’adresser directement à eux, faisant monter en flèche la quantité et la variété des produits et des services commercialisés qui leur étaient spécifiquement destinés. On a assisté durant cette période au développement « d’une culture commerciale universelle… qui s’est découvert un tout nouveau répertoire de désirs, d’attentes et de demandes de gratification instantanée » (Garland, 2001 : 91).

Les adolescents de tous les milieux sociaux – et, de plus en plus, de toutes les parties du globe – se sont parfaitement adaptés à ces changements. La proportion de jeunes gens qui travaillent tout en étudiant n’a cessé d’augmenter. Au Canada, par exemple, l’intégration des 15 à 19 ans au monde du travail était de 25 % en 1976, mais de 32 % en 1982 et de 40 % en 1990 (Beaudry et al., 2000). Ces jeunes travailleurs, tout comme ceux qui tirent leurs revenus d’autres sources, consacrent une grande partie de leur argent à des articles qui ne font pas partie du panier traditionnel des besoins jugés « nécessaires » (Mitchell, 1998 ; Moses, 2003 ; Quart, 2003) : la proportion de jeunes Américains qui possèdent leur propre voiture était de 10 % à la fin des années 1960 mais de 30 % dans les années 1990 (Palladino, 1996) ; 70 à 80 % des élèves des écoles secondaires (high schools) du Minnesota disent se chercher du travail essentiellement pour avoir de l’argent et pour « s’acheter des choses » ; une proportion similaire d’entre eux disent qu’ils consacrent leurs revenus à leurs loisirs et à s’acheter des vêtements (Mortimer, 2003 : 116 ; Steinberg, 1996).

Même si les chansons d’artistes populaires comme Lauper, Madonna ou d’autres encore n’étaient pas en elles-mêmes très originales, elles exprimaient un état d’esprit qui rejoignait les préoccupations intimes de leur public : « la philosophie de consommation incessante du nouveau capitalisme… a rendu le fait d’être pauvre encore plus perceptible et, du même coup, beaucoup moins acceptable » (Garland, 2001 : 86-88). Il est probable que le nombre de jeunes gens qui s’estiment privés d’argent, et qui vivent cette privation comme une cuisante frustration, n’a jamais été aussi important que maintenant. C’est d’ailleurs ce que nous apprennent les cohortes successives d’adolescents qui ont participé à l’enquête nationale américaine Monitoring the Future (Bachman et al., 1976-1995) : 28 % des 15 000 élèves des écoles secondaires qui y avaient participé en 1977 disaient qu’ils n’avaient jamais ou rarement l’impression d’avoir assez d’argent pour se débrouiller convenablement ; en 1982, cette proportion avait augmenté à 33 %. Il est sans doute vrai que les adolescents sont généralement portés à exprimer leur mal de vivre de manière quelque peu grandiloquente. On ne devrait pas, cependant, ignorer les conséquences très concrètes qui découlent du fait que près du tiers des adolescents jugent que leurs revenus personnels sont insuffisants. De tels griefs devraient avoir un impact sur plusieurs aspects de leur vie, notamment leur décision de s’engager ou non dans la délinquance. S’ils s’estiment privés des ressources dont ils ont besoin pour s’intégrer dans le monde dans lequel ils évoluent, il ne serait pas surprenant qu’ils soient tentés par la délinquance. Il serait également logique qu’ils s’intéressent plus particulièrement aux délits qui sont susceptibles de leur procurer l’argent ou les biens qu’ils recherchent et que cette stratégie s’impose surtout aux adolescents dont les familles se trouvent coincées au bas de l’échelle sociale.

Le but de cet article est de vérifier si le revenu personnel dont disposent les adolescents influence ou non leur engagement dans la délinquance. Les données proviennent d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de jeunes sans-abri réalisée à Toronto à la fin des années 1980. Ce qui nous intéresse ici, cependant, ce ne sont pas les délits qu’ils pratiquaient dans les rues de Toronto mais ceux qu’ils commettaient alors qu’ils n’avaient pas encore quitté le foyer familial. Cette enquête a le mérite de nous renseigner de manière précise sur leurs revenus personnels et de ne pas se limiter, comme bon nombre de sondages de délinquance révélée, à des formes bénignes ou triviales de délinquance. En outre, le questionnaire était suffisamment riche pour qu’on puisse tenir compte d’une variété de facteurs dont on sait par ailleurs qu’ils pourraient moduler les effets du sentiment de pauvreté sur les choix de délinquance.

L’approche théorique

Curieusement, la plupart des théories criminologiques n’ont pas jugé utile de déterminer si les individus ajustent la fréquence des délits qu’ils commettent en fonction de l’état de leurs revenus personnels. Plusieurs d’entre elles admettent cependant que la pauvreté (ou le sentiment de pauvreté) occupe une place certaine dans le répertoire des « mobiles du crime ». Pour les classiques (Beccaria et Bentham, par exemple) comme pour les partisans des théories du choix rationnel, la raison de commettre un délit réside dans les avantages que les délinquants espèrent en retirer (McCarthy, 2002). Ces avantages sont souvent d’ordre économique et on devrait s’attendre à ce que le taux de criminalité varie en fonction inverse des avantages que celle-ci procure (Schmidt et Witte, 1984 ; Levitt et Lochner, 2001). Pour cette école de pensée, les acteurs sociaux manifestent des préférences stables face à divers enjeux, saisissent les avantages et les inconvénients attendus des choix envisagés, et adoptent, compte tenu des options qu’ils jugent réalisables, la ligne de conduite qui maximise leur « fonction d’utilité » (Jaeger et al., 2001). Si on admet que la plupart des adolescents préfèrent avoir plus que moins d’argent, l’intérêt de commettre un délit rémunérateur devrait dépendre des revenus personnels dont ils disposent. Il va de soi que cette « fonction d’utilité » est passablement complexe puisqu’elle incorpore en même temps : 1/ une évaluation de leurs chances de trouver des solutions plus acceptables qui soient aussi satisfaisantes ; 2/ une appréciation de la « rentabilité » des délits envisagés ; 3/ une pondération des risques d’échec et de l’importance relative que les sujets accordent aux sanctions (pénales ou autres) qu’on pourrait leur infliger le cas échéant. En outre, cette fonction d’utilité dépend de leur horizon temporel personnel et de leur penchant à prendre des risques. Toutes choses étant égales cependant, les adolescents dépourvus de revenus satisfaisants devraient commettre davantage de délits que ceux qui ne le sont pas.

C’est également le point de vue adopté par Greenberg (1977 : 96 ; voir aussi Messner et Rosenfeld, 2001) dont la proposition centrale, dérivée de la théorie de Merton (1937 ; 1957), est que « la participation à la vie sociale des adolescents… exige des ressources ». Un ensemble de facteurs contribuent au besoin d’argent des adolescents : l’importance culturelle accordée à la possession de biens et de ressources pour se procurer des services ; le déclin de leur participation à la vie de famille et leur rôle accru sur le marché du travail et des loisirs ; le marketing ciblé dont ils font l’objet et, de manière générale, le statut social conféré d’office à toute manifestation de richesse. Il ne serait pas surprenant que les adolescents qui ont de mauvais résultats scolaires, qui ne sont guère doués pour les sports ou les relations interpersonnelles et qui ne disposent pas d’autres sources d’estime de soi, trouvent dans l’argent un moyen stratégique de rehausser leur statut social et qu’ils dépensent cet argent dans l’espoir plus ou moins avoué d’élargir leur cercle d’amis ou d’empêcher, à tout le moins, la désaffection de ceux qu’ils possèdent déjà. Le dilemme est donc le suivant : certains adolescents désirent participer aux activités sociales de leurs pairs mais n’en ont pas les moyens, soit parce que leurs parents ont eux-mêmes de la difficulté à boucler leur fin de mois et n’ont pas d’argent de poche à donner, soit parce qu’ils exigent en contrepartie de l’argent versé qu’ils renoncent à le dépenser comme ils le souhaitent ou qu’ils s’astreignent à des obligations qu’ils refusent de rencontrer.

Il reste que les adolescents peuvent se retrouver dans des situations où le besoin d’argent n’a rien de relatif. Pour les jeunes itinérants que nous avons rencontrés dans les rues « mal famées » de Toronto, l’absence d’abri sûr, l’insuffisance de provisions alimentaires et l’absence d’emploi les incitaient à la délinquance quels que soient, par ailleurs, leur milieu social d’origine ou la longue liste des autres facteurs dont on s’entend pour dire qu’ils jouent un rôle dans l’étiologie du comportement délinquant (McCarthy et Hagan, 1992). Ce qui est vrai pour les jeunes sans-abri devrait l’être aussi pour la majorité des adolescents qui ne disposent pas de revenus personnels suffisants « pour se débrouiller convenablement ».

D’autres auteurs adoptent un point de vue tout à fait différent. Simon et Gagnon (1976), par exemple, font état du dérèglement anomique dans lequel se retrouvent les adolescents qui, ayant déjà obtenu sans effort ce que d’autres n’obtiennent qu’au prix de sacrifices, d’ingéniosité et de patience, recherchent dans la délinquance un sens à donner à leur vie. Wright et al. (2001) montrent que plus les adolescents vivent dans l’aisance, plus ils aiment prendre des risques et plus ils se persuadent de leur invulnérabilité en cas d’arrestation. Pour Katz (1988 ; mais voir McCarthy, 1995), bon nombre d’adolescents qui volent ne le font pas par besoin mais parce que l’acte même de voler leur procure un sentiment de liberté transcendante. C’est le délit en lui-même qui serait jouissif et non la plate matérialité de la chose volée ou le montant, souvent dérisoire, de la somme empochée. Katz (1988) est particulièrement sarcastique à l’endroit du « matérialisme sentimental » de Merton, des économistes ou des sociologies d’obédience marxiste.

Dans cette étude, nous essayons seulement de vérifier si, pour certains délinquants juvéniles, les plus démunis en particulier, le manque de revenus suffisants peut, en lui-même, et toutes choses étant égales par ailleurs, les orienter vers une délinquance supplétive. Le principe d’utilité marginale, en particulier, central en sciences économiques, n’a guère reçu l’attention qu’il mérite en criminologie. Ce principe stipule que l’utilité additionnelle que procure un supplément de revenu est décroissant : bien que chaque dollar additionnel accroît l’utilité subjective de chacun, cet accroissement est d’autant plus petit que le revenu personnel disponible augmente. Il en résulte que les effets du revenu des adolescents sur leurs délits ne seront pas linéaires. Comme le faisait remarquer Bentham, ce principe a des implications très importantes lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré de satisfaction que les acteurs sociaux comptent retirer des choix qu’ils envisagent :

Entre deux personnes qui disposent de fortunes inégales, la plus riche d’entre elles devrait être la plus heureuse. Mais la quantité de bonheur n’augmente pas proportionnellement à la quantité de richesse – une richesse multipliée par 10 000 n’a pas pour effet d’augmenter le sentiment de bonheur par un facteur de 10 000. L’effet de la richesse sur le bonheur diminue au fur et à mesure que la différence de revenus entre ces deux personnes augmente.

Stark, 1952 : 113

La logique de Bentham s’applique aussi, bien entendu, aux délinquants juvéniles. Les bénéfices que procurent la plupart des crimes contre la propriété sont, en termes absolus, très modestes (McCarthy et Hagan, 2001 ; Uggen et Thompson, 2003). Mais cela signifie seulement que ceux qui les commettent ont eux-mêmes des revenus personnels très modestes. Entre un adolescent qui gagne 20 $ par semaine et un deuxième qui en gagne 40 $, la frustration de ne pas disposer de ce 20 $ supplémentaire sera plus vive que celle qui s’installe entre deux adolescents qui gagneraient respectivement 200 $ et 220 $. Au-delà d’un certain seuil, l’effet de régulation sociale induite par un supplément d’aisance matérielle devrait, par conséquent, diminuer.

Contrairement aux économistes, cependant, nous sommes d’avis que cet effet régulateur est contextuel et qu’il dépend, notamment, de la position que les acteurs occupent dans l’échelle sociale. On sait, par exemple, que la proportion d’élèves du secondaire qui travaillent augmente en fonction inverse du statut social de leurs parents (Warren et Lee, 2003). Les adolescents qui se trouvent au bas de l’échelle sociale et qui disposent de ressources moindres devraient être davantage affectés par un changement même modeste de leurs conditions matérielles d’existence. Nous ne disons pas que les adolescents des familles pauvres sont plus matérialistes que d’autres adolescents. Nous ne disons pas, non plus, qu’ils privilégient davantage les plaisirs d’une consommation ostentatoire. Nous disons plutôt qu’ils seront davantage incités à ajuster leur degré de délinquance à l’état de leurs revenus. Contrairement aux adolescents qui sont avantagés par le sort, une augmentation de leurs revenus devrait s’accompagner d’une diminution plus marquée de l’utilité escomptée des délits qu’ils envisagent de commettre (et qu’ils réaliseront). Et inversement : une baisse de leurs revenus devrait se traduire par une augmentation plus marquée de leurs délits (en raison de la satisfaction marginale qu’ils en retirent). Pour les adolescents mieux lotis, une variation à la hausse ou à la baisse de leurs revenus personnels ne devrait pas avoir un effet régulateur aussi prononcé sur « leur fonction d’utilité » et par conséquent sur leurs comportements délinquants. Par ailleurs, cet effet régulateur devrait être spécifique aux délits qui leur offrent une rémunération directe et ne devrait pas affecter la fréquence d’autres types de comportements délinquants (délits de violence ou consommation illicite de psychotropes).

Recherches antérieures

Nous avons repéré six analyses qui se sont intéressées explicitement aux revenus des adolescents et à leur penchant à la délinquance. Un sondage auprès des élèves de première et de deuxième année des high schools d’une petite ville du Mid-West américain indique, curieusement, que plus les adolescents disposaient d’argent et de biens matériels, plus ils étaient enclins à voler, à se battre, à consommer des drogues illicites et à commettre des infractions statutaires (Cullen et al., 1985). Des résultats analogues ont été obtenus par Wright et al. (2001) dans un sondage auprès des élèves du secondaire du Tennessee et par Agnew (1990) qui mentionne d’ailleurs que cet effet de « rebond » n’est apparent que chez les adolescents qui sortent beaucoup le soir et qui ont une vie sentimentale (dating) active. Les données de l’enquête Monitoring the Future réalisée en 1988 montrent que les conclusions de Cullen et al. (1985) s’appliquent tout aussi bien aux finissants du secondaire mais que l’effet pervers de l’aisance matérielle n’est pas statistiquement significatif pour les vols (Heimer, 1995). Une autre étude qui exploite les données recueillies auprès de la première cohorte de jeunes gens de la Youth in Transition Survey montre encore une fois que ce sont les adolescents les plus fortunés qui volent le plus et que cet effet est imputable à la spirale anomique des désirs de richesse (Agnew, 1994). En revanche, les données recueillies lors d’une enquête nationale auprès de la jeunesse américaine montrent que les revenus personnels des adolescents n’ont pas d’impact statistiquement significatif sur leurs comportements délinquants (Cullen et al., 1997). À noter que la direction de l’effet est, cette fois, négative plutôt que positive.

Toutes ces études présentent un certain nombre de défauts. Elles incorporent dans leurs mesures de délinquance des conduites qui ne relèvent pas du code criminel. Wright et al. (2001) incluent la consommation de cigarettes dans leur échelle de toxicomanie et incorporent le plagiat, l’absentéisme et le renvoi de l’école dans leur échelle de délinquance. Cullen et al. (1985) tiennent pour acquis que le plagiat et l’absentéisme sont des infractions statutaires, ou considèrent comme des voleurs les adolescents qui resquillent ou qui ne remettent pas l’argent en trop qu’il leur arrive de recevoir. Finalement, Agnew (1994) incorpore un item de trespassing (usage sans permission de la propriété ou du terrain d’autrui) dans son échelle de vol. On peut s’interroger sur la validité d’échelles de délinquance qui introduisent dans leurs calculs des inconvenances triviales ou des conduites qui ne seraient pas incriminables devant les tribunaux criminels. Ces études négligent aussi de prendre en considération les résultats de certaines recherches qui indiquent que l’impact de la situation financière des adolescents (niveaux de revenus, chômage, inégalité des rétributions) devrait au premier chef affecter la fréquence de leurs délits contre les biens (Allen et Steffensemier, 1989 ; Land et al., 1995). Elles ne prennent pas en considération l’impact conjoint de facteurs dont on sait, par ailleurs, qu’ils affectent les revenus des adolescents. Plusieurs des auteurs cités ne jugent pas utile, par exemple, de tenir compte de l’âge des adolescents (Agnew, 1994 ; Wright et al., 2001). Cette décision surprend car il existe des différences très marquées de revenus selon l’âge des adolescents (Mortimer, 2003) et l’âge a, en outre, un impact à la fois sur les revenus potentiels et le penchant à la délinquance (Allen et Steffensmeier, 1989 ; Steffensmeier et al., 1989). La plupart des travaux recensés n’explorent pas, non plus, la possibilité que l’effet des revenus personnels sur la délinquance des adolescents puisse varier selon leur classe sociale. Finalement, et c’est là, peut-être, leur lacune la plus grave, aucune des analyses publiées n’a jugé pertinent de mesurer adéquatement les revenus personnels des adolescents. Certains font usage d’échelles ordinales (Heimer, 1995 ; Cullen et al., 1997). D’autres négligent de procéder à une transformation logarithmique des revenus déclarés (Cullen et al., 1985 ; Agnew, 1994 ; Wright et al., 2001). Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le principe d’utilité marginale décroissante implique pourtant que les délinquants devraient ajuster la fréquence de leurs délits à une variation proportionnelle, et non absolue, de leurs ressources financières.

Il est vrai que ces études remettent en cause la pertinence de notre hypothèse de travail. Mais, d’un autre côté, leurs résultats ne sont pas aussi solides qu’il le semble à première vue et leurs stratégies opéra-toires laissent beaucoup à désirer. Nous essayons, dans cet article, de remédier à chacune de leurs lacunes : 1/ notre variable dépendante se limite aux délits susceptibles d’améliorer les revenus des adolescents qui les commettent ; 2/ la variable explicative maîtresse est mesurée comme elle devrait l’être en toute logique (le logarithme des revenus déclarés) ; 3/ nous n’excluons pas la possibilité que la relation causale entre les deux termes soit latérale plutôt que directe ; et, finalement, 4/ nous nous sommes efforcés de contrôler les effets concomitants de toute une série de facteurs (l’âge par exemple) qui jouent un rôle documenté dans l’étiologie des comportements délinquants.

Données, variables et stratégie d’analyse

Les données proviennent d’une enquête réalisée en 1987 et 1988 auprès de 390 jeunes gens de 16 à 19 ans qui vivaient dans les rues de Toronto (Hagan et McCarthy, 1997). Le questionnaire était confidentiel, autoadministré et conçu pour que sa lecture convienne aux aptitudes d’un élève ayant complété sa troisième année de secondaire. Le questionnaire a fait l’objet de plusieurs prétests auprès des adolescents de la rue et a bénéficié des suggestions de plusieurs travailleurs sociaux qui s’en occupaient. Plusieurs stratégies ont été mise en oeuvre pour minimiser les réponses convenues ou évasives, le télescopage et pour préciser leurs souvenirs (Bradburn et Sudman, 1979 ; Sudman et Bradburn, 1974). Pour encourager les sujets à participer à l’enquête, nous avons passé passablement de temps dans les locaux de neuf refuges destinés aux sans-abri et dans les parcs et les autres endroits où ceux-ci se rassemblaient. Il leur a été fait part des raisons scientifiques et des implications politiques de notre enquête et de l’utilité, à cet égard, de leur « expertise » particulière. Sur une période d’un an, 475 jeunes gens ont été abordés ; 390 d’entre eux acceptèrent de participer et de signer un formulaire de consentement. La plupart des répondants étaient accompagnés de leurs amis mais ceux qui ont complété le questionnaire l’ont fait à l’écart de leurs compagnons. La grande majorité d’entre eux l’ont rempli en une demi-heure. Seulement 8 % des adolescents ont demandé qu’on leur lise les questions.

Deux questions mesuraient les revenus personnels des adolescents : Quel était, lorsqu’ils travaillaient, le montant de leur salaire hebdomadaire ? Quel était, en outre, le montant d’argent de poche qu’ils recevaient à chaque semaine de leurs parents ? Nous savons que 80 % des élèves des écoles secondaires nord-américaines trouvent de l’emploi à un moment ou un autre au cours de leurs quatre années de high school et que les finissants consacrent en moyenne 18 à 20 heures par semaine à travailler (Mortimer, 2003). Les données statistiques sur leurs allocations familiales sont moins détaillées, mais nous savons qu’à la fin des années 1980, 48 % des adolescents de 12 à 18 recevaient de l’argent de poche de leurs parents (Miller et Yung, 1990).

Nous avons identifié la classe sociale des familles des adolescents en nous renseignant sur les emplois de leurs parents alors qu’ils vivaient à la maison et en nous inspirant de la typologie de Wright (1985). Font partie de la classe ouvrière les familles dont les parents occupent des emplois qui ne les autorisent ni à embaucher ni à superviser d’autres employés. Appartiennent à la classe des entrepreneurs (ou de la bourgeoise) les familles dont les parents occupent des emplois qui leur donnent un pouvoir ou d’embauche ou de supervision, et qui sont propriétaires des moyens de production. Font partie de la classe intermédiaire les familles dont les parents occupent des emplois qui leur donnent seulement un pouvoir de supervision sur d’autres employés. À ces trois classes sociales nous ajoutons la classe « de la main-d’oeuvre excédentaire » qui regroupe les familles qui sont exclues du marché du travail et dont les deux parents (ou le parent unique) reçoivent des prestations d’assistance sociale ou de chômage. Lorsque les deux parents des adolescents sont intégrés au marché du travail, nous utilisons la situation la plus enviable pour fixer le statut social du ménage.

Tableau 1

Variables, descriptions et statistiques sommaires (n = 390)

Mortimer (2003) montre que plusieurs facteurs exercent une influence sur la motivation des adolescents à travailler, les revenus qu’ils retirent de leur emploi et la quantité d’argent de poche qu’ils reçoivent de leurs parents (le sexe, l’âge, les caractéristiques familiales, le degré d’affection et de supervision exercé par les parents, leur performance et leurs ambitions scolaires). Tous ces facteurs influencent aussi leurs choix de délinquance et, du même coup, la relation observée entre les revenus personnels des adolescents et la fréquence des délits qu’ils commettent. Il faut donc en contrôler les effets. Nous utilisons des variables dichotomiques pour contrôler l’effet du sexe mais aussi celui de l’âge spécifique des répondants (moins de 15 ans, 15, 16, 17, 18 et 19 ans) puisque leur effet sur la délinquance ou sur le revenu n’a rien de linéaire, particulièrement durant cette tranche de vie (Steffensmeier et al., 1989 ; Mortimer, 2003). L’âge qui nous intéresse ici, bien entendu, est celui que les adolescents avaient lorsqu’ils vivaient sous le toit familial et que leurs revenus personnels dépendaient à la fois de leurs parents et de leurs employeurs. Nous distinguons les adolescents qui vivaient avec leurs deux parents biologiques de ceux qui étaient exposés à d’autres « styles » de familles. Une échelle en huit points a été établie pour apprécier, du point de vue des adolescents eux-mêmes, l’efficacité stratégique et affective des contrôles exercés par leurs parents (Hagan et al., 1979) : Leurs parents connaissaient-ils les personnes et les endroits qu’ils fréquentaient en dehors de la maison ? Les adolescents s’identifiaient-ils à l’un ou l’autre de leurs parents ? Quelle était l’étendue des rapports qu’ils entretenaient avec leurs parents ? Une échelle de leur performance scolaire (assiduité à faire leurs devoirs, facilité à comprendre les matières scolaires, relation qu’ils entretenaient avec les enseignants) a également été incorporée dans le questionnaire. Une question distincte évaluait le désir des sujets de poursuivre leurs études.

La théorie générale du choix rationnel admet que les individus puissent avoir une préférence plus ou moins marquée pour la prise de risque. Certains auteurs indiquent que le « goût du risque » est un facteur clé de la délinquance (Hagan et al., 1979 ; Katz, 1988) et cette prédisposition pourrait avoir un effet à la fois sur les revenus personnels des adolescents et sur leurs choix délinquants. Il se peut que les adolescents qui aiment prendre des risques soient moins motivés au départ à s’intégrer au marché du travail et qu’ils trouvent dans la délinquance un terrain propice pour s’initier à l’apprentissage de la prise de risques. Deux questions mesurent leur hésitation à prendre des risques ou à se lancer dans des activités qui pourraient être dangereuses. La plupart des variables indépendantes de notre modèle d’analyse sont sans doute interreliées à des degrés divers mais le coefficient d’inflation statistique moyen de cette multicollinéarité est seulement de 1,57 et il n’excède jamais 1,7 (Fox, 1991).

La variable dépendante principale est une échelle de la fréquence avec laquelle les sujets sont enclins à commettre des délits qui leur procurent un supplément de revenus personnels. L’échelle se limite aux délits commis alors qu’ils n’avaient pas déserté le toit familial. Elle mesure le nombre de fois que les répondants ont déclaré avoir participé aux activités suivantes : voler des articles dont la valeur dépassait 50 $ ; prendre des objets dans une voiture qui ne leur appartenait pas ; voler une voiture ; procéder à un cambriolage ; acheter ou vendre des articles volés ; piquer des articles de plus de 50 $ dans les magasins. Une échelle auxiliaire de délinquance violente incorpore trois items (le nombre de fois qu’ils s’étaient battus, qu’ils avaient porté une arme lors d’une bataille, et qu’ils s’étaient impliqués dans une bataille rangée entre « cliques »). Une dernière échelle de consommation de psychothropes combine les réponses données à six questions connexes (fumer de la marijuana, consommer des hallucinogènes, renifler des solvants, prendre de la cocaïne, faire usage d’héroïne, absorber d’autres produits pharmaceutiques). Ces trois variables dépendantes mesurent la fréquence des comportements délinquants des adolescents. Elles n’ont pas les inconvénients des mesures ordinales (comme celle de Piquero et al., 2003). Elles sont également fiables : un alpha moyen de Cronbach de 0,8 (sur l’échelle des vols), de 0,72 (sur l’échelle de violence) et de 0,66 (sur l’échelle de consommation) pour les adolescents regroupés selon leur classe sociale ; un alpha moyen de 0,7 pour les sujets regroupés selon leur classe d’âge, et finalement un alpha moyen de 0,64 pour les adolescents des deux sexes. (Le petit nombre d’adolescentes qui commettent des délits violents explique en partie la valeur relativement faible du coefficient). Fait à souligner, un nombre appréciable d’adolescents interrogés disent n’avoir participé à aucune des activités répertoriées sur l’une ou l’autre des trois échelles de délinquance. D’un autre côté, et cela n’est guère surprenant, on trouve aussi dans cet échantillon une surreprésentation de délinquants forts actifs, d’où une distribution de délinquance où la valeur de l’écart type est supérieure à celle de la moyenne. Nous avons donc opté pour une analyse de régression binomiale (Sampson et Laub, 1993 ; Land et al., 1996). Pour contrer les effets d’hétéroscédasticité, nous utilisons le correctif de Huber (1981), qui améliore la robustesse des erreurs-types des coefficients de régression. Comme d’autres chercheurs, nous utilisons les tests de signification statistique pour évaluer jusqu’à quel point une relation entre deux variables mérite ou non qu’on s’y attarde théoriquement ou qu’on lui consacre un supplément d’analyse (Mohr, 1990 ; Sampson et Laub, 1993).

Résultats

L’analyse débute par un bref portrait d’ensemble. Les adolescentes représentent environ un tiers des jeunes gens que nous avons interrogés. La plupart d’entre eux avaient quitté le foyer familial entre 14 et 17 ans. Quelques-uns seulement étaient restés dans leur famille jusqu’à 18 ans. Seulement le tiers des sujets vivaient avec leurs deux parents biologiques avant qu’ils ne désertent le giron ; tous les autres avaient connu d’autres « styles » de familles et la plupart avaient expérimenté plus d’une de ces variantes. Le contrôle exercé par leurs parents était en moyenne beaucoup plus lâche que celui que l’on retrouve dans un échantillon comparable d’élèves des écoles secondaires de Toronto (Hagan et McCarthy, 1997). Leurs performances et leurs ambitions scolaires sont aussi bien en deçà de la moyenne. Mais c’est le contraire qui se produit lorsqu’on examine leur goût pour les décisions risquées et les activités dangereuses.

La plupart des répondants recevaient en moyenne 15 $ par semaine d’argent de poche de leurs parents mais la situation était très variable d’un cas à l’autre : près de 43 % d’entre eux ne bénéficiaient d’aucune allocation, et 23 % en recevaient moins que la moyenne. À l’autre extrême, 1,5 % des adolescents recevaient 100 $ ou plus de leurs parents, 5 % en obtenaient entre 50 $ et 100 $, 12 % entre 26 $ et 40 $, et 17 % entre 15 $ et 25 $. Comme il était prévu, le montant de leurs revenus d’emploi dépassait de loin la valeur de leurs allocations parentales (100 $ en moyenne, presque 7 fois plus). Là encore, ces revenus sont très variables : 45 % de ces adolescents n’avaient décroché aucun emploi, alors que 4 % gagnaient plus de 300 $ par semaine. Environ 14 % d’entre eux gagnaient moins de 100 $, 24 % entre 100 $ et 200 $, et seulement 13 % d’entre eux disposaient d’un salaire de 200 à 300 $. Lorsqu’on combine les deux sources de revenu, leur situation financière globale se présente ainsi : le tiers de ces adolescents ne recevaient ni allocation familiale ni salaire ; le quart d’entre eux disposaient d’un revenu inférieur à la moyenne de l’échantillon ; et parmi les sujets les plus « fortunés », 20 % avaient des revenus combinés de 120 $ à 200 $ par semaine, 16 % des revenus de 201 $ à 300 $, et 7 % des revenus supérieures à 300 $.

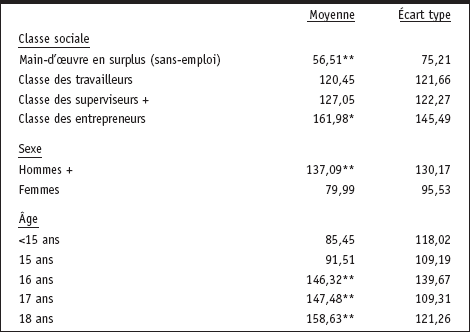

Tableau 2

Distribution des revenus hebdomadaires des adolescents (n = 390)

* p < 0,05 (bi-caudal) ; ** p < 0,01 (bi-caudal)

+ catégorie par défaut pour un test statistique de différences des moyennes

Le tableau 2 montre que les revenus des garçons étaient en général plus élevés que ceux des filles et que les revenus des 17 ans étaient près de 2 fois plus élevés, en moyenne, que ceux des 14 ans ou moins – un écart à peu près comparable à celui qui séparait les sexes. D’où l’importance de contrôler statistiquement les effets de l’âge et du sexe. Par ailleurs, et comme on pouvait s’y attendre, les revenus hebdomadaires des adolescents varient selon leur classe sociale : entre 17 et 19 ans, les revenus personnels des adolescents des familles bourgeoises étaient en moyenne 2 fois plus élevés que ceux des adolescents des familles défavorisées : 25 % d’entre eux ne disposaient d’aucun revenu personnel et 50 % recevaient 15 $ ou moins par semaine. Seulement 14 % et 25 % respectivement des adolescents des autres classes sociales se retrouvaient dans une telle situation. Si l’on intéresse, à l’inverse, aux adolescents qui disposaient de revenus personnels « intéressants » (150 $ et plus par semaine), 50 % provenaient de familles bourgeoises, 36 % de familles ouvrières et 12 % de familles défavorisées.

Un examen du diagramme de dispersion des observations de revenus montre que leur variance augmente en fonction des montants déclarés (hétéroscédasticité). Nous avions donc deux bonnes raisons pour analyser les logarithmes des revenus plutôt que les données brutes : satisfaire aux exigences formelles du modèle statistique utilisé (analyse de régression multiple) ; et incorporer les effets latents d’utilité marginale décroissante. Les autres remèdes statistiques que l’on aurait pu envisager (en prenant la racine carrée des montants déclarés par exemple) se sont révélés d’ailleurs beaucoup moins performants que la transformation logarithmique.

Le tableau 3 considère tout d’abord les différences de revenus entre adolescents. Les adolescents dont les parents se retrouvent en marge du marché du travail ont des revenus personnels beaucoup moins élevés (b = -0,998, erreur type = 0,293) quels que soient leur âge, leur sexe, le type de famille dans lequel ils se trouvent, leur performance à l’école ou leurs ambitions scolaires. Les revenus des 16 ans et moins sont moins élevés que ceux des 17 à 19 ans. C’est également le cas de la situation financière des filles par rapport à celle des garçons (b = -0,488, erreur type = 0,206). On notera avec intérêt que les adolescents qui réussissent mieux à l’école réussissent également mieux sur le marché du travail et que leurs revenus personnels sont plus élevés (b = 0,092, erreur type = 0,033). Le désir affiché de poursuivre ou non leurs études, en revanche, n’a aucun impact sur leurs revenus. De manière générale, l’ensemble des variables incorporées dans cette analyse « explique » 15 % des variations de revenus observées.

Tableau 3

Coefficients de régression des revenus (log) des adolescents (n= 390)+

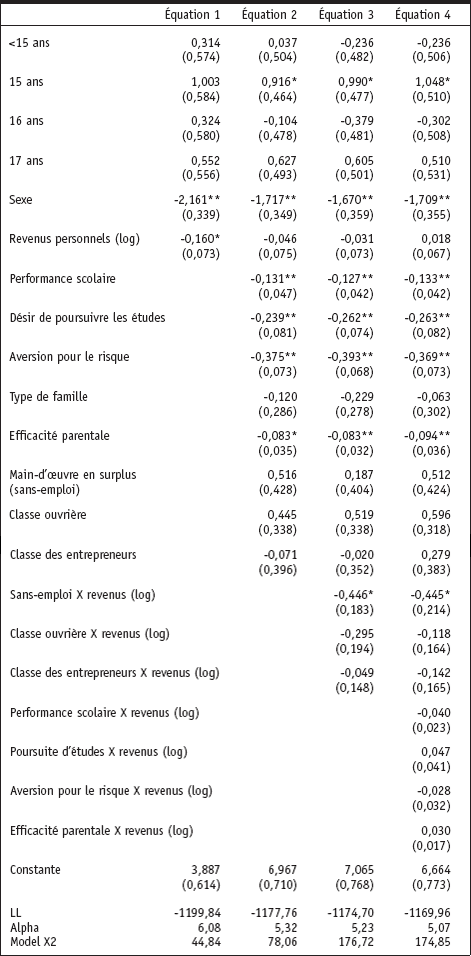

Tableau 4

Coefficients de régression binomiale pour les délits qui rapportent de l’argent (n = 390)+

Le tableau 4 présente nos résultats principaux. Comme nous l’avions supposé, et contrairement aux conclusions de la plupart des auteurs qui ont traité de cette question, plus les revenus personnels des adolescents sont élevés, moins ils commettent de délits contre les biens (b = -0,160, erreur type = 0,073). Cette analyse préliminaire (le modèle 1 du tableau 4) tient compte des effets indépendants de l’âge et du sexe des sujets. On observe que les garçons s’engagent beaucoup plus nettement dans cette forme de délinquance que les filles (b = -2,161, erreur type = 0,339). Leur âge n’a, en lui-même, aucun effet direct sur leur degré de délinquance.

Mais comme le montre notre deuxième modèle d’analyse (l’équation 2 du tableau 4), cet effet régulateur des revenus personnels sur le comportement délinquant des adolescents est largement annulé pour ceux qui, indépendamment de leur situation financière personnelle, réussissent en classe, ont des ambitions scolaires, n’éprouvent pas un goût marqué pour les conduites risquées ou dangereuses, ou pour ceux dont les parents assument adéquatement leurs responsabilités. Des analyses connexes (que nous ne présentons pas ici) montrent que c’est l’ensemble de ces facteurs (et pas particulièrement l’un ou l’autre d’entre eux) qui contrecarrent ou annulent de 70 % l’effet régulateur exercé par les revenus des adolescents sur leur conduite délinquante. Ni le « style » de famille des adolescents ni leur milieu social d’origine n’ont d’effet direct sur la fréquence des délits contre les biens qu’ils commettent.

Tableau 5

Coefficients de régression binomiale pour les délits de violence et la consommation de drogues psychothropes (n = 390)+

C’est dans notre troisième modèle (l’équation 3 du tableau 4) que nous examinons l’effet indirect conjoint ou conditionnel de la classe sociale des sujets. L’effet incitatif imputable au besoin d’argent n’est en effet apparent que pour le sous-ensemble des adolescents des familles prises en charge par l’assistance sociale ou l’assurance chômage. C’est chez ces adolescents qu’un supplément de revenu personnel s’accompagne d’une baisse significative dans la commission des délits rémunérateurs (b = -0,446, erreur type = 0,183). On ne détecte aucun effet d’interaction équivalent chez les adolescents qui font partie des autres classes sociales. Ce résultat est précisément celui que nous espérions obtenir. Il donne une certaine crédibilité à la thèse selon laquelle ce sont les adolescents dont les revenus personnels sont clairement insuffisants et dont les perspectives d’avenir sont au départ lourdement handicapées par leur statut social qui seront les plus enclins à ajuster la fréquence de leurs délits contre les biens en fonction de l’état de leurs revenus personnels. Ce résultat est d’autant plus robuste qu’il est souvent difficile de détecter ces effets d’interaction dans des échantillons restreints qui se limitent à quelques centaines de sujets (McCleland et Judd, 1993). Comme le démontre notre dernier modèle (l’équation 4 du tableau 4), on n’observe aucun autre effet d’interaction parmi les facteurs qui ont une influence directe sur les choix délinquants des sujets.

Pour plusieurs théories (la théorie de l’adversité d’Agnew, 1992 ; la théorie de l’anomie de Merton, 1957 ; ou la théorie des choix rationnels), les décisions que prennent les délinquants sont généralement adaptées aux circonstances et aux problèmes qu’ils souhaitent résoudre. Nous stipulions, à titre d’hypothèse auxiliaire, que le besoin d’argent ne devrait pas particulièrement inciter les adolescents à participer à des formes de délinquance qui ne leur rapporteraient aucun supplément de revenus. Les résultats du tableau 5 illustrent la justesse de ce point de vue. Ni l’état de leur situation financière ni leur classe sociale n’influencent directement ou indirectement la fréquence de leurs délits de violence ou leur degré de toxicomanie. Ces résultats sont passablement embarrassants, en revanche, pour toute théorie criminologique qui ferait état d’un penchant général ou global à la délinquance.

Conclusion

On a assisté tout récemment à un débat parmi les sociologues américains sur les effets bénéfiques de l’emploi pour les adolescents et les jeunes adultes des classes sociales défavorisées. L’étude ethnographique que Newman (1999 ; 2002) a consacré à la description des emplois disponibles dans les quartiers déshérités des villes américaines montre que les adolescents et les jeunes adultes qui parviennent à trouver et à conserver un emploi en retirent en réalité plusieurs avantages personnels et professionnels, même lorsque cet emploi se trouve tout au bas de l’échelle des salaires : primo, il « occupe » les temps libres des adolescents ; secundo, il les éloigne de ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas décrocher un emploi ; tertio, il leur donne effectivement un accès à des ressources dont ils peuvent effectivement tirer profit ; et, quarto, cet emploi les incite à diminuer la fréquence de leurs délits (et la fréquence de leurs ennuis avec les tribunaux). Wacquant (2002 : 1507) dresse un portrait tout à fait différent des effets pervers du marché de l’emploi qui prévaut dans ces quartiers :

Les conditions de travail épouvantables qui y règnent, les tenues vestimentaires humiliantes, la tension des relations de travail, la précarité des emplois, les salaires de misère de ces « emplois de forçat » comme on le dit dans les ghettos, tout cela constitue en soi, et tout particulièrement pour les jeunes adultes de sexe masculin, un puissant incitatif à déserter complètement le marché officiel du travail et à adhérer au « capitalisme de butin » de la rue où, en s’intégrant à des gangs et au commerce de la drogue, ils arrivent au moins à sauvegarder un sens viril de l’honneur, à maintenir le respect d’eux-mêmes, et même à nourrir certains espoirs de richesse économique… La volonté de réussite que Newman est si prompte à glorifier chez les « pauvres qui travaillent » ou qui se débattent pour accéder au marché du travail, on la trouve tout aussi bien dans les carrières des entrepreneurs criminels et de leurs employés.

Wacquant ajoute que nombre de ces jeunes adultes participent aux deux économies, leurs revenus illicites suppléant à la médiocrité de leurs revenus légitimes. Ce débat reprend, en partie, une controverse qui avait polarisé, il y a quelques années, les criminologues sur la pertinence de concevoir la délinquance comme une stratégie latérale de mobilité sociale. Cette thèse a fait l’objet de plusieurs critiques (voir, pour un bilan, Hagan, 1992), et certains prétendirent qu’il s’agissait tout bonnement d’un « mythe » (Tittle et al., 1978). Il existe sans doute des différences importantes entre ces deux débats, mais on trouve en toile de fond la même thématique. Il reste que les protagonistes dans ces controverses ne nient pas que le manque d’argent puisse jouer un rôle déterminant dans l’étiologie des conduites délinquantes. Tittle et Meier (1990) n’excluent pas la possibilité que cette délinquance instrumentale puisse être indirectement conditionnée par la classe sociale d’origine des adolescents. De manière analogue, Newman et Wacquant reconnaissent tous deux qu’un supplément de revenu peut exercer un effet régulateur sur la délinquance. Ils divergent d’opinion seulement sur les sommes suffisantes qui doivent être mobilisées pour que cet effet devienne opérant.

Nos analyses offrent peut-être une solution pour réconcilier ces points de vue. Notre thèse de départ est que les revenus personnels des adolescents jouent un rôle incitatif dans leur engagement dans une délinquance rémunératrice. La plupart des adolescents tirent leurs revenus personnels de l’allocation qu’ils reçoivent de leur famille et du salaire qu’ils retirent de leur emploi. Le montant de ces revenus dépend en partie des revenus de leurs parents, en partie de leurs chances de trouver un emploi sur le marché du travail. Nous avons essayé de montrer qu’un supplément de revenu personnel incite effectivement les adolescents à diminuer leur engagement dans la délinquance et que cet effet n’est opérant que pour ceux qui se trouvent au bas de l’échelle sociale. Bon nombre d’adolescents nord-américains se disent mécontents de ne pas disposer des revenus nécessaires pour se débrouiller convenablement, mais il n’y a guère de doute que ce mécontentement doit être beaucoup plus vif lorsque ces revenus sont effectivement largement en deçà de la moyenne et lorsque leur famille est coincée au bas de l’échelle sociale. Cette thèse donne lieu ici à une formulation beaucoup plus précise puisqu’elle stipule que les délinquants juvéniles ajustent la fréquence de leurs délits rémunérateurs à une variation proportionnelle (et non absolue) de leurs revenus personnels et que l’utilité ou la satisfaction qu’ils retirent de leurs délits est d’autant plus forte que ces revenus sont faibles. C’est la raison pour laquelle l’impact des revenus personnels des adolescents sur leur délinquance n’est détectable que lorsqu’on s’avise d’analyser non pas leurs revenus bruts mais leur logarithme.

On peut espérer que d’autres chercheurs seront intéressés à vérifier à leur tour la pertinence de ces hypothèses de travail et qu’ils pourront évaluer l’importance relative des biais d’échantillonnage que présentent nos données. Les adolescents qui ont accepté de participer à notre enquête avaient tous quitté leur famille et vivaient dans les rues de Toronto. D’un côté, nous avons pris soin de nous restreindre aux délits qu’ils avaient commis alors qu’ils vivaient encore dans leur famille. Mais, d’un autre côté, on doit sans doute reconnaître qu’il s’agissait d’un groupe de jeunes gens davantage prédisposés à la délinquance que la plupart des adolescents, même si nous sommes d’avis que la délinquance qu’ils pratiquaient dans les rues de Toronto était largement façonnée par les impératifs de la situation dans laquelle ils se retrouvaient. Il reste qu’il serait souhaitable de départager l’importance relative qu’il convient d’accorder aux prédispositions individuelles et aux contraintes situationnelles (Nagin et Paternoster, 2000). Soulignons, en outre, que nous n’avons considéré qu’un nombre restreint de paramètres susceptibles de moduler les choix délinquants. D’autres motivations peuvent inciter les adolescents à commettre des délits contre les biens (se rapprocher d’autres adolescents, par exemple, ou la quête de sensations fortes). Rien, non plus, ne s’oppose a priori à ce qu’ils accordent davantage d’importance aux coûts anticipés de leurs activités délinquantes et aux dangers auxquels celles-ci les exposent (voir, par exemple, McCarthy et Hagan, 2004) qu’aux bénéfices tangibles qu’ils en retirent.

Appendices

Note

-

[1]

Texte traduit par Pierre Tremblay.

Références

- Agnew, R. (1990). Adolescent resources and delinquency. Criminology,28, 535-566.

- Agnew, R. (1992). Foundations for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30, 47-87.

- Agnew, R. (1994). Delinquency and the desire for money. Justice Quarterly, 11, 411-427.

- Agnew, R. (1997). The nature and determinants of strain : another look at Durkheim and Merton. In R. Agnew & N. Passes (eds), The future of anomie theory (27-51). Boston : Northeastern University Press.

- Allan, E., & Steffensmeier, D. (1989). Youth, underemployment, and property crime : differential effects on job availability and job quality on juvenile and young adult arrest rates. American Sociological Review, 54, 107-123.

- Bachman, J.G., Johnston, L.D., & O’Malley, P. (1975-1995). Monitoring the future. Ann Arbor : University of Michigan.

- Beaudry, P., Lemieux, T., & Parent, D. (2000). What is happening in the youth labour market in Canada ? Canadian Public Policy, 26, S59-S83.

- Becker, G.S. (1976). The economic approach to human behavior. Chicago : University of Chicago Press.

- Bradburn, N., & Sudman, S. (1979). Improving interview methods and questionnaire design. San Francisco : Josey-Bass.

- Cullen, F.T., Williams, N., & Wright, J.P. (1997). Work conditions and juvenile delinquency : is youth work criminogenic ? Criminal Justice Policy Review, 8, 119-144.

- Cullen, F.T., Larson, M.T., & Mathers, R.A. (1985). Having money and delinquent involvement : the neglect of power in delinquency theory. Criminal Justice and Behavior, 12, 171-192.

- Fox, J. (1991). Regression diagnostics : an introduction. Newbury Park, CA : Sage.

- Garland, D. (2001). The culture of control : crime and social order in contemporary society. Chicago : University of Chicago Press.

- Greenberg, D.F. (1977). Delinquency and the age structure of society. Contemporary Crises, 1, 189-223.

- Hagan, J., Gillis, A.R., & Simpson, J. (1979). The sexual stratification of social control. British Journal of Sociology, 30, 25-38.

- Hagan, J. (1992). The poverty of a classless criminology. Criminology, 30, 1-20.

- Hagan, J., & McCarthy, B. (1997). Mean streets : youth crime and homelessness. New York : Cambridge University Press.

- Heimer, K. (1995). Gender, race, and the pathways to delinquency : an interactionist explanation. In J. Hagan & R.D. Peterson (eds), Crime and inequality (140-173). Stanford : Stanford University Press.

- Jaeger, C.C., Renn, O., Rosa, E.A., & Webler, T. (2001). Risk, uncertainty, and rational action. London : Earthscan Publications.

- Katz, J. (1988). Seductions of crime : moral and sensual attractions in doing evil. New York : Basic Books.

- Land, K.C., Cantor, D., & Russell, S.T. (1995). Unemployment and crime rate fluctuations in the Post-World War II United States : statistical time-series properties and alternative models. In J. Hagan & R.D. Peterson (eds), Crime and inequality (55-79). Stanford : Stanford University Press.

- Land, K.C., McCall, P.L., & Nagin, D.S. (1996). A Comparison of poisson, negative binomial, and semiparametric mixed poisson regression models : with empirical applications to criminal careers data. Sociological Methods and Research, 24, 387-442.

- Levitt, S.D., & Lochner, L. (2001). The determinants of juvenile crime. In J. Gruber (ed.), Risky behavior among youths : an economic analysis (327-373). Chicago : University of Chicago Press.

- McCarthy, B. (1995). Not just « for the thrill of it » : an instrumentalist elaboration of Katz’s explanation of sneaky thrill property crimes. Criminology, 33, 519-538.

- McCarthy, B. (2002). New economics of sociological criminology. Annual Review of Sociology, 28, 417-442.

- McCarthy, B., & Hagan, J. (1992). Mean streets : the theoretical significance of situational delinquency among homeless youths. American Journal of Sociology, 98, 597-627.

- McCarthy, B. & Hagan, J. (2001). When crime pays : capital, competence and criminal success. Social Forces, 79, 1035-1059.

- McClelland, G.H., & Judd, C. (1993). Statistical difficulties of detecting interactions and moderator effects. Psychological Bulletin, 114, 376-390.

- Messner, S.F., & Rosenfeld, R. (2001). Crime and the american dream, 3rd edition. Belmont, CA : Wadsworth.

- Merton, R.K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3, 672-682.

- Merton, R.K. (1957). Social theory and social structure. Glencoe : The Free Press.

- Miller, J., & Yung. S. (1990). The role of allowances in adolescent socialization. Youth and Society, 22, 137-159.

- Mohr, L.B. (1990). Understanding significance testing. Newbury Park, CA : Sage.

- Mortimer, J.T. (2003). Working and growing up in America. Cambridge, MA : Harvard University Press.

- Moses, E. (2000). The $100 billion allowance : accessing the global teen market. New York : John Wiley.

- Nagin, D., & Paternoster, R. (2000). Population heterogeneity and state dependence : state of the evidence and directions for future research. Journal of Quantitative Criminology, 16, 117-144.

- Newman, K. (1999). No shame in my game : the working poor in the inner city. New York : Russell Sage Foundation and Knopf.

- Newman, K. (2002). No shame : the view from the left bank. American Journal ofSociology, 107, 1577-1599.

- Palladino, G. (1996). Teenagers : an american history. New York : Basic Books.

- Quart, A. (2003). Branded : the buying and selling of teenagers. Cambridge, MA : Perseus.

- Sampson, R.J., & Laub, J.H. (1993). Crime in the making : pathways and turning points through life. Cambridge, MA : Harvard University Press.

- Schmidt, P., & Witte, A.D. (1984). An economic analysis of crime and justice : theory, methods, and applications. Cambridge : MIT Press.

- Simon, W., & Gagnon, J.H. (1976). The anomie of affluence : a post-mertonian conception. American Journal of Sociology, 82, 356-378.

- Stark, W. (1952). Jeremy Bentham’s economic writings, volume 1. New York : Franklin.

- Steffensmeier, D., Allan, E.A., Harer, M.D., & Streifel, C. (1989). Age and the distribution of crime. American Journal of Sociology, 94, 803-831.

- Steinberg, L. (1996). Beyond the classroom. New York : Simon and Schuster.

- Sudman, S., & Bradburn, N. (1974). Response effects in surveys : a review and synthesis. Chicago : Aldine.

- Tittle, C.R., & Meier, R.F. (1990). Specifying the SES delinquency relationship. Criminology, 28, 271-299.

- Tittle, C.R., Villemez, W.J., & Smith, D.A. (1978). The myth of social class and criminality : an empirical assessment of the empirical evidence. American Sociological Review, 43, 643-656.

- Uggen, C., & Thompson, M. (2003). The socioeconomic determinants of ill-gotten gains : within-person changes in drug use and illegal earnings. American Journal of Sociology, 109, 146-185.

- Wacquant, L. (2002). Scrutinizing the street : poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography. American Journal of Sociology, 107, 1468-1532.

- Warren, J. & Lee, J.C. (2003). The impact of adolescent employment on high school dropout : differences by individual and labor market characteristics. Social Science Research, 32, 98-128.

- Wright, E.O. (1985). Classes. London : Verso.

- Wright, J.P., Cullen, F.T., Agnew, R.S., & Brezina, T. (2001). « The root of all evil » ? An exploratory study of money and delinquent involvement. Justice Quarterly, 18, 239-268.

List of tables

Tableau 1

Variables, descriptions et statistiques sommaires (n = 390)

Tableau 2

Distribution des revenus hebdomadaires des adolescents (n = 390)

Tableau 3

Coefficients de régression des revenus (log) des adolescents (n= 390)+

Tableau 4

Coefficients de régression binomiale pour les délits qui rapportent de l’argent (n = 390)+

Tableau 5

Coefficients de régression binomiale pour les délits de violence et la consommation de drogues psychothropes (n = 390)+