Article body

Je commençais, il y a vingt-cinq ans, à m’intéresser à la dimension culturelle des faits géographiques. Nous en parlions avec Marcel Bélanger, hélas trop tôt disparu, un jour où il me faisait visiter sa maison de Saint-Malachie. Je lui exposai ce que je faisais. Il réagit en me disant :

Mais la culture, ce n’est pas seulement un héritage du passé et une forme de l’expérience présente. C’est aussi et fondamentalement un projet. La persistance d’une société francophone au Québec ne s’explique pas seulement par la venue de Cartier et de Champlain et l’oeuvre de Talon ; elle vient de ce que les populations québécoises étaient, et sont, porteuses d’une autre façon de concevoir le monde et l’avenir.

Ce fut pour moi une révélation : je n’ai pas cessé de m’interroger depuis sur le rôle que tient la prise en compte du futur dans les cultures que nous vivons et mettons en oeuvre.

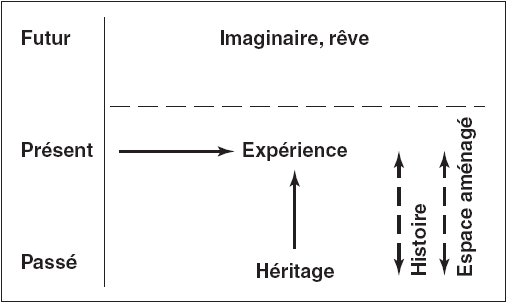

J’avais une conception néopositiviste du temps : le passé comptait par l’héritage qu’il laissait aux générations présentes ; l’actualité était vécue sur le mode d’une expérience aux mille facettes ; le futur entrait dans les catégories du rêve et de l’imaginaire. Pour expliquer le monde, c’était le présent qui comptait surtout ; le futur était négligeable (figure 1).

Figure 1

La vision néopositiviste de la culture

La culture est modelée par les héritages du passé et par l’expérience du présent. Une coupure fondamentale existe entre le présent et le futur, si bien qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’imaginaire et les rêves qui peuplent celui-ci. L’histoire restitue la manière dont le passé pèse sur le présent. L’étude géographique de l’espace aménagé par les hommes montre de la même manière comment il combine déterminations passées et fonctionnalités présentes.

Ce que m’a appris Marcel Bélanger, c’est que dans le domaine culturel, les projets élaborés par les individus tiennent une place essentielle : les éléments forment un tout dans la mesure où ils vont dans le sens des aspirations qui dominent la vie des individus et des groupes. Le passé n’est pas seulement une histoire qui laisse des héritages : en tant que mémoire, il est incorporé dans la trame des êtres, cependant que les objets qu’il laisse et qui participent à l’univers des significations vécues appartiennent au patrimoine. Le futur n’est plus seulement le domaine de la gratuité et du rêve : c’est en son sein que l’on découvre les au-delàs qui font comprendre la vie. Dans la perspective néopositiviste, centrée sur le présent, la question de l’identité ne se posait pas ; elle devient essentielle dans l’étude des cultures lorsqu’on les comprend comme des ensembles dynamiques cimentés par le sens donné à l’existence. Les géographes s’attachaient à la description des régions : ils se penchent sur les lieux ou les territoires qui participent à la construction des identités (figure 2).

Figure 2

La vision dynamique de la culture

C’est la capacité qu’elle donne aux hommes de se protéger dans le futur qui donne son unité à la culture. Le présent reflète les projets formés pour demain. Le passé n’est pas seulement un héritage subi ; il devient un patrimoine assumé. Des concepts comme ceux d’identité, de mémoire ou de territoire mettent en évidence, dans des des domaines particuliers, comment le passé, le présent et le futur sont unis dans une même perspective dynamique.

C’est pourquoi la prise en compte de la dimension projective de la culture entraîne une rupture profonde dans les façons de concevoir notre discipline.

Construction des au-delàs et pensée normative avant la postmodernité

Pensée normative et ontologie spatiale

Nous avons besoin de connaissances, de savoir-faire, de techniques et d’outils pour développer notre prise sur le monde, exploiter ses ressources, produire notre nourriture, construire nos demeures, aménager nos réseaux ; il nous faut des moyens pour communiquer avec les autres hommes, fonder des familles et bâtir des organisations sociales plus larges ; mais cela ne saurait nous suffire : de grandes questions se posent, auxquelles il est indispensable de trouver des réponses. Les hommes cherchent à comprendre la nature qui les entoure et le rythme des saisons qui assure le succès des cultures qu’ils pratiquent ; pourquoi y a-t-il aussi des moments où les cieux se déchaînent et où l’environnement devient hostile ? Tous les hommes sont-ils semblables ? Auxquels peut-on faire confiance ? Pourquoi notre présence en ce monde ? A-t-il été fait pour nous, ou nous est-il fondamentalement étranger et hostile ?

Tous les hommes ne formulent pas de la même manière ces questions, mais d’une manière ou d’une autre, ils se les posent. Ils ont besoin, pour y répondre, de perspectives qui leur révèlent ce qu’est la nature, ce que sont les hommes et ce que représente leur présence dans le cosmos. Ils ne peuvent les découvrir que par un mouvement de l’esprit qui les met à distance du réel, le leur présente avec du recul et leur révèle les forces qui y sont à l’oeuvre, celles qui sont bonnes comme celles qui sont mauvaises (Eliade, 1965a ; 1969 ; Claval, 1984 et 2007). C’est dans la mesure où les hommes arrivent à se libérer de la pression immédiate du réel qui les entoure qu’ils sont capables de juger les actes et de dire quelles conduites doivent être choisies et quelles autres doivent être évitées.

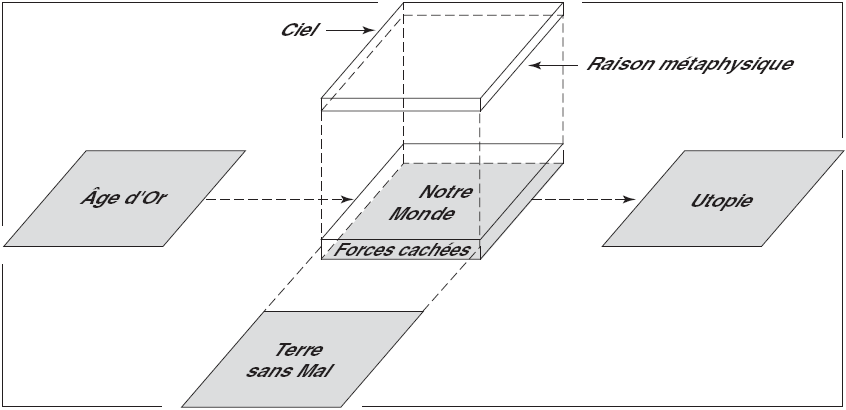

C’est sur ce mouvement de distanciation que nous voudrions insister. Il institue une topologie qui distingue l’ici, où nous vivons, et l’ailleurs, d’où il est possible de juger les hommes et le monde. Mais où situer l’au-delà d’où l’on découvre ainsi le sens du réel ? Dans le tréfonds des êtres et des choses, répondent ceux qui croient à l’immanence des forces qui gouvernent le monde ; dans un au-delà qui se situe dans les Cieux ou dans la sphère d’une Raison abstraite, pour ceux qui optent pour la transcendance. Pour ceux qui refusent la délocalisation par voie d’immanence ou de transcendance, l’opération se fait dans notre monde, mais joue sur la durée et l’éloignement : l’ailleurs se trouve dans un passé révolu, celui de l’Âge d’Or, dans un présent réel, mais inaccessible au commun des mortels, celui de la Terre sans Mal, dans un futur dont quelques esprits sont capables de discerner les contours, celui de l’Utopie (figure 3).

Figure 3

Topologie générale des au-delàs

Il n’existe qu’un nombre limité de configurations possibles des au-delàs d’où l’on découvre le monde : ils peuvent être disposés au sein de notre monde (forces cachées immanentes), situé dans le ciel ou dans la sphère de la raison de la transcendance, ou se situer sur notre monde, mais dans des sphères qu’il n’est pas possible de fréquenter : passé révolu de l’Âge d’Or, contrée qu’on ne peut visiter de la Terre sans Mal, ou promesse future de l’Utopie.

La séparation entre les ailleurs d’où l’on découvre le monde et les réalités de l’expérience de tous les jours n’est jamais complète : comment pourrait-on tirer bénéfice des perspectives qui s’offrent dans les au-delàs si ceux-ci étaient totalement inaccessibles ? Il existe des lieux où ils affleurent ici-bas. La topologie du réel et des univers qui le double se traduit donc, dans la pratique, par une différenciation de la nature des lieux ; ceux qui sont en communication avec l’autre monde sont chargés de sacralité. La diversité du monde dans lequel vivent les hommes ne tient pas seulement à la multiplicité des climats, des formes de relief ou des couverts végétaux, ou à celle de l’histoire et des modes de mise en valeur : elle exprime des différences fondamentales dans la nature philosophique des localités ou des paysages ; l’ontologie des espaces dans lesquels nous évoluons n’est pas partout la même.

La construction des au-delàs

La construction d’autres mondes implique l’existence, dans les groupes humains, d’individus auxquels on attribue des facultés exceptionnelles, celles qui permettent d’accéder à l’au-delà (Claval, 2007). Selon les groupes et les techniques de communication dont ils disposent, les modes d’accès aux ailleurs qui fondent l’interprétation du monde diffèrent. Dans les sociétés où règne l’oralité, l’épaisseur de temps qui appartient à l’histoire est brève : c’est celle qu’ont vécue les membres actuels de la société. Pour les périodes antérieures, on ne dispose que de témoignages indirects et qu’il est impossible de vérifier faute de documents. Le temps historique est donc précédé de celui de l’immémorial (figure 4) (Claval, 2001a ; Goody, 1994). Les seuls qui ont accès à celui-ci sont les anciens, dépositaires d’une expérience et de vérités que personne ne peut plus atteindre. Le monde dont ils parlent volontiers se situe dans cette durée dont Mircea Eliade parlait en disant in illo tempore : elle se situe avant l’histoire, et hors de l’histoire (Eliade, 1963 ; 1965a) ; les êtres n’y connaissaient pas les limitations qui les caractérisent aujourd’hui, si bien qu’ils communiquaient librement ; tout le monde savait où se logeaient les forces qui dominaient le monde. L’espace dans lequel évoluent ces sociétés est enchanté, dans la mesure où la sacralité est fragmentée ; elle y est présente en des lieux innombrables (Bonnemaison, 1986 , 1996 , 1997).

Figure 4

Les au-delàs des cultures orales

L’au-delà de ceux qui ont accès au temps de l’immémorial est caché au sein des choses et des êtres. Dans le temps du rêve, qui est celui de l’immémorial, les forces aujourd’hui cachées se donnaient à voir, si bien que la signification du monde était claire. On a affaire à une pensée de l’immanence. Ceux qui servent d’intermédiaires, de passeurs, entre notre monde et les autres mondes, sont les anciens ou les chamans, qui ont accès au temps de l’immémorial.

Au monde de l’immanence que produit la communication orale, l’écriture fait succèder des configuration plus complexes.

Dans certaines civilisations, les croyances originelles n’ont pas été remises en cause ; elles ont seulement été rationalisées ; le monde taoïste est toujours celui de l’immanence, mais les forces qui animent les choses et les êtres sont intégrées à des champs de force, le yin et le yang, sur lesquelles on peut raisonner (Jullien, 1989 ; 1993).

-

C’est de l’expérience de la révélation que naissent, au Moyen-Orient, les formes religieuses de la transcendance (figure 5) : le Créateur a choisi un prophète pour porter son message (Eliade, 1965a ; 1969). Un désenchantement du monde s’ensuit, puisque les sources, les arbres, les rochers cessent d’être porteurs de forces surnaturelles (Gauchet, 1985). La sacralité se concentre là où la révélation a eu lieu, là où le Créateur s’est manifesté, et là où les cultes qui lui sont rendus se déroulent. Dans la mesure où la nature est oeuvre divine, elle est parfois vécue comme chargée d’une sacralité diffuse.

Dans les religions révélées, la responsabilité des rapports avec l’autre monde cesse de revenir aux Anciens. Elle incombe à des personnages spécialement formés, des docteurs ou des prêtres versés dans l’Écriture.

Dans les pays où l’habitude s’est prise de rendre la justice de manière contradictoire, comme dans la Grèce antique, les disciplines du discours se sont affinées : il n’est pas possible de réfuter les arguments d’une plaidoirie, si celle-ci est bien conduite et repose sur des preuves convaincantes. Il est donc possible d’atteindre la vérité par la seule puissance du raisonnement et de l’imposer par la libre parole : pour la métaphysique grecque, il existe une sphère des idées ou des formes que l’esprit peut connaître (figure 5) (Claval, 2001b). Dans un tel contexte, c’est au philosophe qu’incombe la tâche de dire le vrai et le faux, le bien et le mal et de définir la vertu.

Les mutations dans la pensée scientifique qui prennent place du XVe au XVIIe siècle montrent qu’il n’est pas possible de comprendre le monde en analysant seulement les mots qui en parlent : il convient de partir de l’observation. Celle-ci se fait de plus en plus précise au fur et à mesure que des typologies s’élaborent et que l’on invente de nouveaux instruments de mesure. Pourquoi n’emploierait-on pas les mêmes démarches pour les faits sociaux ? Une difficulté existe pourtant : pour les comprendre vraiment, il faudrait observer les groupes sociaux au moment où ils se forment. Cela n’est pas possible. Qu’à cela ne tienne : on va reconstituer leur genèse sur la base d’hypothèses vraisemblables. Les penseurs auxquels on attribue la formation des sciences sociales s’y emploient du XVIIe au XIXe siècle : de Hobbes à Locke ou à Rousseau, ils s’interrogent sur l’élaboration et la signature du contrat social ; plus tard, ils évoquent la loi des trois états, la genèse de la forme monnaie ou la formation des complexes dans l’inconscient (Claval, 1980 ; Dumont, 1983).

Une nouvelle manière de penser les ailleurs qui donnent un sens au monde apparaît ainsi. Elle confie la responsabilité de dire le vrai à ceux qui explorent la manière dont la vie sociale est née. Elle n’imagine plus l’ailleurs d’où l’on découvre le monde enfoui au coeur des êtres ou des choses, ou situé dans le Ciel des religions révélées ou la sphère de la Raison des métaphysiques. Elle le situe dans notre monde, qu’ils s’agisse de l’Âge d’Or, de la Terre sans Mal ou de l’Utopie (figure 5) : Thomas More, qui défriche la voie, joue des trois ressorts: son exercice a pour but de montrer qu’un monde bâti sur l’exercice de la raison telle que l’Antiquité l’avait conçu peut être meilleur que celui des mauvais chrétiens d’aujourd’hui ; la fable d’Hythloday et de l’île d’Amaurote est celle d’une Terre sans Mal ; mais la lecture qui en est généralement donnée fait de l’Utopie une leçon que le futur adresse au présent (Eliade, 1965b ; Manuel et Manuel, 1979 ; More, 1975).

C’est donc avec les idéologies que l’ailleurs, qui permet aux hommes de donner un sens à leur vie, s’installe pour la première fois dans le futur terrestre (il se situait dans la durée indéterminée de l’illo tempore dans les paganismes, ou dans celle tout aussi différente de la nôtre du Jugement Dernier pour les religions révélées). Les grands récits qui précisent vers quoi tend le monde donnent désormais leur sens à l’existence des individus et des sociétés. Au lieu du fractionnement en cultures rivales, c’est vers une civilisation humaine qui supplantera toutes les traditions héritées que nous allons : tel est le thème central des philosophies de la modernité (figure 5).

Figure 5

Les au-delàs des cultures de l'écrit

En haut, le décentrement s’effectue par un mouvement vertical de transcendance, qui dévoile soit l’au-delà du ciel des religions révélées, soit l’au-delà de la raison métaphysique. Selon le cas, ce sont les prophètes ou les philosophes qui y ont accès.

En bas, avec le développement de la pensée scientifique, le recours à l’immanence et à la transcendance se trouve condamné. La vérité du monde se trouve ici-bas, mais en des points éloignés dans le temps – le passé de l’Âge d’Or ou le futur de l’Utopie – ou dans l’espace – l’espace inaccessible de la Terre sans Mal. Ce sont les fondateurs des sciences sociales et les philosophes de l’histoire qui dévoilent généralement l’existence de ces ailleurs.

L’au-delà, la pureté, la faute et la rédemption

Chaque culture dispose donc d’un ou de plusieurs systèmes d’interprétation du monde. Ils expliquent ce qui est, disent ce qui doit être et précisent ce qui est bien et ce qui est mal. Leur but n’est pas de décrire. Il est d’orienter l’action et de fixer des règles. En même temps qu’ils indiquent ce qu’il convient de faire et ce qu’il faut éviter, ils apportent l’idée qu’il existe des choses et des conduites impures, et des manières d’être qui évitent la souillure (Douglas, 1971).

L’institution de normes implique donc l’idée de faute : la faute de celui qui est incapable de choisir le bien et accepte de s’avilir ; la faute aussi de celui qui, par ses actions, menace la pureté des autres et devient un danger pour le salut de tous. L’ontologie spatiale que crée la pensée normative ne se contente pas de délimiter les périmètres où affleure le sacré. Elle distingue les environnements qui sont bons et ceux qui sont dangereux – la forêt sauvage, le désert, par exemple. Elle oppose les individus et les groupes qui sont potentiellement dangereux pour les autres, et ceux que l’on peut fréquenter sans risque.

La pensée normative prévoit aussi les conduites à tenir pour se purifier – elles font généralement la part belle aux sacrifices. Dans beaucoup de cas, il suffit d’une victime expiatoire, d’un homme ou d’un animal, pour que les liens menacés ou détruits soient restaurés. Les idéologies se distinguent de la pensée normative traditionnelle par l’introduction d’une forme nouvelle de sacrifice, celui d’un groupe entier, d’une classe, d’une race : les expériences monstrueuses des régimes totalitaires, la révolution qui élimine des catégories entières de citoyens, ou le génocide, sont ainsi nés d’idéologies qui se voulaient des religions de l’humanité (Claval, 1999).

Les horizons d’attente

La plupart des travaux qui portent sur la prise en compte du futur par les cultures ne concernent que les modalités de la pensée normative, qu’elle soit religieuse ou idéologique. Les représentations qu’elles analysent jouent bien sûr un rôle important dans les choix des gens, mais tout le monde sait que dans la vie au jour le jour, les individus passent leur temps à réinterpréter les règles auxquelles ils ont formellement adhéré pour faire face à la réalité, ou pour adapter leurs normes morales à leurs intérêts du moment. Il n’y a pas que les normes qui soient prises en compte lorsque l’on fait des choix : chacun se détermine en fonction des horizons d’attente dont il s’est doté (figure 6). Les travaux que les sciences sociales consacrent à ces aspects des comportements, essentiels cependant pour comprendre comment l’avenir est soudé au présent, sont relativement peu nombreux.

Figure 6

Les deux modes de projection dans le futur et dans l'au-delà

La projection dans d’autres mondes, que ce soit le futur ou l’au-delà, est généralement analysée comme un problème de construction collective des normes. Mais chaque individu y participe, à travers les horizons d’attente qu’il se bâtit.

L’approche philosophique

Lorsque les géographes s’attachent aux horizons d’attente, c’est généralement aux travaux des philosophes existentialistes qu’ils se réfèrent. Marwyn Samuels est très explicite à ce propos :

J’ai soutenu ailleurs que l’existentialisme commence avec une ontologie spatiale de l’homme […]. C’est peut-être Martin Buber qui a le mieux qualifié cette ontologie spatiale dans son article sur « Distance et relation » (1957). La spatialité, arguë-t-il, est « le premier principe de la vie humaine » et implique deux processus qu’il identifie comme 1- « la mise à distance primale » en vue 2- « d’entrer en relations ». C’est, l’affirme Buber, « la particularité de la vie humaine que ici, et ici seulement, un être s’est détaché du tout, avec le droit et les moyens de détacher le tout de lui-même et de l’opposer à lui-même […] » (Buber, 1957). Cette capacité initiale, « la mise à distance primale », constitue le fondement ontologique de l’existence humaine, car la condition sine qua non de l’existence humaine est l’objectivité, c’est-à-dire le détachement et la séparation. […] La relation n’est pas conçue ici comme l’opposé de la distance, mais plutôt comme le but de la « mise à distance primale ».

Samuels, 1978 : 117

La mise à distance qui fait naître la réalité humaine conduit l’individu à vivre l’espace à deux niveaux. Le premier est partiel et concerne « le faisceau de relations entre l’homme et le monde dans lequel ce dernier apparaît comme un objet d’intérêt ». Le second est celui des « situations de référence, qui sont les conditions historiques dans lesquels nos engagements prennent place. Nos espaces partiels sont enracinés dans, et font référence à des situations qui ne dépendent pas seulement de nous, mais que nous faisons nôtres à travers l’intérêt » que nous développons à leur égard (Samuels, 1978 : 120).

L’espace partiel diffère de « l’espace clair, de l’espace impartial dans lequel tous les objets sont également importants et qui jouissent du même droit à l’existence » (Merleau-Ponty, cité par Samuels, 1978 : 120). « Il constitue un second espace qui coupe “à travers l’espace visible et qui est sans cesse composé par notre manière de nous projeter dans le monde” » (ibid.).

Dans leur discussion des rapports entre les situations de référence, dans lesquels les gens sont objectivement insérées, et leurs espaces partiels, l’existentialisme souligne le rôle de l’individu dans la construction de l’univers dans lequel il se meut, et la part essentielle qu’y tient la manière dont il se projette.

La pensée économique

La pensée sociale s’est-elle désintéressée autant que nous l’avons indiqué plus haut des horizons d’attente ? Non, apparemment, si l’on prend en compte la science économique. Celle-ci peut être conçue dans une optique historiciste, qui prend en compte la diversité des cadres institutionnels et culturels, comme cela s’est fait dans l’Allemagne du XIXe siècle. Le Methodenstreit des années 1880 rappelle les discussions enragées qu’a suscitées cette option. Celle qui a triomphé est d’inspiration différente : elle ne fait pas de l’économie l’étude de systèmes datés et culturellement déterminés. Elle s’intéresse à des acteurs dont les conduites sont rationnelles. Elle n’ignore pas la dimension temporelle, mais l’avenir qu’elle prend en considération se déduit sans surprise du présent.

L’économie doit ses résultats les plus originaux à la manière dont elle analyse le jeu des anticipations dans les décisions qu’elle étudie. L’horizon de chacun est meublé d’aspirations rationnelles, et qui ne laissent aucune place à l’improvisation. Le jeu de ces attentes conduit cependant à des résultats inattendus, car les acteurs n’ont pas de moyen de connaître la manière dont les décisions des uns et des autres vont s’additionner, ni le moment où elles seront prises. Des bulles spéculatives se créent ainsi, suivies par des réajustements douloureux, lorsqu’on découvre que les valeurs nées des anticipations dépassaient de loin la croissance escomptée.

C’est certainement la capacité de l’économie à prendre en compte le jeu des anticipations qui explique l’audience qu’elle a rapidement connue. L’idée que de l’écart entre les appréciations individuelles des variations de l’offre et de la demande, d’une part, et de leurs oscillations réelles, d’autre part, pouvaient naître des déséquilibres graves est au coeur de l’analyse des cycles, qui occupe le devant de la scène dans les premières décennies du XXe siècle, puis de la macroéconomie qui se constitue dans les années 1930.

Il arrive que les économistes s’intéressent à des horizons d’attente qui ne rentrent pas dans les cadres de la rationalité qui les retient d’habitude. Ils se penchent, durant les années 1940 et 1950, sur les cercles vicieux qui aboutissent aux décalages et aux retards dans le développement. Duesenberry met en évidence les effets de démonstration (Duesenberry, 1949). De quoi s’agit-il ? Normalement, les décisions des acteurs sont prises en fonction de leur situation économique réelle : le niveau de leurs achats et la part de revenus qu’ils épargnent reflètent les ressources dont ils disposent. Depuis le début du XXe siècle, on savait que des facteurs sociaux plus larges intervenaient : la part affectée à l’épargne par une catégorie sociale déterminée est de plus en plus faible lorsque la croissance devient entretenue ; on ne considérait toutefois pas que cela constituait une entorse à l’hypothèse générale de rationalité des comportements.

Dans les pays en voie de développement, les gens sont au courant des habitudes de consommation du monde industrialisé : ils regardent des films ou des téléfilms qui leur présentent comme habituelles des manières d’agir et de vivre qui n’ont aucun rapport avec leur situation objective. Ils rêvent donc de consommations qui sont au-dessus de leurs moyens. Leurs achats gonflent, leur épargne est laminée. Par suite des effets de démonstration, les économies pauvres ne parviennent pas à assurer leur croissance en mobilisant leur épargne propre.

Duesenberry souligne les effets négatifs de ces jeux de démonstration. D’autres auteurs signalent qu’ils ont aussi des effets positifs : les gens travaillent davantage lorsqu’ils rêvent d’accéder à des consommations nouvelles ; ils le font d’abord pour acheter une montre, un appareil de photographie bon marché, une casserole à pression ou une bicyclette. Un peu plus tard, c’est pour le réfrigérateur, la machine à laver, le téléviseur ou la moto qu’ils se mobilisent. Vient ensuite le temps de la voiture, du magnétoscope et d’un logement plus grand et mieux équipé. L’essor économique de la Corée du Sud, de Taiwan, de Singapour, puis plus tard de la Malaisie, de la Thaïlande et aujourd’hui de la Chine continentale doivent beaucoup à ces enchaînements.

Depuis une vingtaine d’années, l’attention que les économistes accordent aux composantes non économiques, culturelles, des comportements, ne cesse de croître. Il fut un temps où l’on opposait les sociétés primitives, qui vivaient sous le régime de l’économie du don, et les économies développées, que dominaient des marchés. Mais l’existence de marchés n’a pas fait disparaître le don des pays industrialisés. On travaille pour faire des cadeaux à ses parents, à ses frères ou à ses soeurs, à ses enfants, à ses amis ou à ses patrons.

Les horizons d’attente pris en considération par l’économie comportent donc des éléments plus divers qu’il y a une génération. La manière dont se constituent les vues sur le futur auxquels ils correspondent n’est malheureusement pas encore analysée de manière systématique.

Robert K. Merton et l’idée de groupe de référence

Robert K. Merton tient un rôle important dans la systématisation de la recherche sociologique qui prend place aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il réfléchit sur les méthodes de la discipline, souligne la part qui doit être faite à la réflexion théorique et ce que les travaux empiriques apportent. Il insiste sur la fécondité de l’analyse fonctionnelle, mais montre qu’elle ne peut répondre de toutes les situations, celles où la prédiction créatrice est en jeu en particulier : en pareil cas, les croyances collectives engendrent leur propre réalisation (Merton, 1965).

Merton s’interroge ensuite sur les mécanismes en oeuvre dans les structures sociales. Il part d’exemples classiques, celui de l’anomie et de la déviance, à la manière de Durkheim. Il s’intéresse aux rapports qui se développent au sein des bureaucraties et s’attache à l’origine des dysfonctionnements que l’on y rencontre. Il fait une place de choix au rôle du groupe de référence.

De quoi s’agit-il ? Merton part d’une grande enquête menée durant la Seconde Guerre pour comprendre le comportement des recrues dans l’armée américaine. Elle montre que les attitudes résultent en partie de la comparaison que les incorporés font avec d’autres groupes :

Dans la plupart des cas […], on pense que les gens se comparent soit avec des gens qu’ils connaissent et qui sont dans la même position, soit avec d’autres personnes qui sont dans une position similaire à certains égards et différentes à d’autres.

Merton, 1965 : 208

L’individu adopte alors les valeurs du groupe qu’il a choisi. Il espère alors bénéficier des avantages qui reviennent normalement à celui-ci. L’individu se construit donc des horizons d’attente en retenant, dans la société, les statuts et les activités dont il rêve, et en adoptant la conduite qui doit conduire à les atteindre. Merton met en oeuvre l’analyse des groupes de référence pour éclairer la manière dont les acteurs sociaux s’insèrent dans la hiérarchie des rôles et des statuts et en tirent profit :

Arrêtons-nous aux fonctions de la socialisation anticipée : l’acquisition des valeurs et des orientations d’un groupe auquel on veut s’intégrer. Elle prépare l’individu à sa future position.

L’individu se déplace continuellement le long d’une séquence de positions (et des rôles qui y sont liées), chacune n’étant pas très différente de la précédente : on pourrait parler de « gradation des rôles ». Le passage « officiel » d’une position à l’autre apparaît soudain, mais est précédé d’une longue période de préparation qui passe inaperçue.

Merton, 1965 : 293

La théorie des groupes de référence de Merton montre à quelles ambitions répond la construction d’horizons d’attente : l’insertion à un niveau plus valorisé de la société. Elle met en évidence les stratégies déployées pour atteindre ce but, et la connaissance que les individus peuvent avoir des mécanismes de rôles et de statuts pour y parvenir.

Les recherches de Merton nous intéressent dans la mesure où elles montrent qu’on ne peut comprendre les comportements des individus sans tenir compte des anticipations qu’ils ont, des références qu’ils choisissent et des horizons d’attente qui les animent.

Pour une prise en compte systématique des horizons d’attente

Si l’on veut comprendre comment les groupes passent du présent au futur et construisent leur avenir, il faut compléter l’analyse des systèmes normatifs qui sont censés guider l’action par celle des horizons d’attente dont les individus se dotent (figure 6). Cela ne veut pas dire que les horizons d’attente s’opposent aux règles que la morale cherche à imposer. Ils en retiennent les éléments que l’individu fait siens. Dans une société où la foi chrétienne est profonde, les horizons d’attente ne concernent pas seulement la réussite sur terre de la personne qui les élabore, et celle des êtres qui lui sont chers et pour lesquels ils travaille, s’engage et au besoin se sacrifie. Ils prennent en compte l’impératif du salut, la nécessité des oeuvres et la place à accorder à la charité – mais ceci, repensé et adapté à la cellule dans laquelle chacun est inséré.

Les horizons d’attente diffèrent ensuite de l’univers des normes par leur dimension concrète : ceux qui les élaborent regardent ce qui se passe autour d’eux, ce dont leur parlent les gens qu’ils connaissent et qui voyagent, ce qu’ils découvrent en lisant les journaux, en écoutant la radio ou en regardant des films ou la télévision. Les horizons d’attente sont peuplés d’images concrètes plus que d’abstractions et de principes désincarnés.

Les horizons d’attente dépendent de l’éducation et de l’âge de l’individu. Ils sont plus larges et plus ouverts chez ceux qui ont eu l’occasion d’apprendre et de se déplacer. On aurait tort cependant de croire que les couches modestes de la population ne disposent que de références locales : les idées que l’on a sur les modes de vie des autres voyagent facilement. Certains exemples sont très attractifs – celui de l’American Way of Life il y a une génération, avant que cela ne devienne le mode de vie de tous les pays industrialisés.

Les horizons d’attente varient avec la mobilité des gens et les médias auxquels ils ont accès : lorsque l’on parle de globalisation, on pense souvent à la facilité accrue avec laquelle les gens, les biens et les innovations voyagent. On ne mesure pas toujours l’impact des médias nouveaux sur les manières de voir et de sentir des gens : comment ne pas s’étonner lorsqu’on découvre, dans une misérable maison de paysans musulmans, à la limite du Guan-fu et du Sin-kiang chinois, que la pièce de séjour est ornée d’une vue de la Croisette, à Cannes ? Comment cette grande photographie a-t-elle échoué là ? Que représente-t-elle pour le ménage qui en a orné sa salle de séjour ?

Mode et leaders d’opinion

Les horizons d’attente, tout comme les normes, ne naissent pas par enchantement. Ils sont construits par les individus, mais à l’intérieur de groupes qui véhiculent des images, assurent des contacts, suscitent des aspirations. La fabrication des normes repose sur l’action des personnes qui disposent du monopole de l’accès au vrai parce que c’est par eux que transitent les informations sur les ailleurs qui permettent de juger notre monde : sages vieillards ou chamanes dotés du pouvoir de délocalisation dans les sociétés traditionnelles, prophètes ou philosophes dans les sociétés de l’écrit, explorateurs du social dans les civilisations qui ont développé des modes scientifiques de connaissance.

La nature des horizons d’attente est différente de celle des normes : il ne s’agit pas de domaines dont l’accès est réservé à des groupes étroits de spécialistes. Les horizons d’attente sont bâtis à partir d’images concrètes ; ils parlent du cadre de l’existence quotidienne et des conduites qui lui sont liées plus que des choix de valeurs. Ils appartiennent au registre de la mode plus qu’à celui des connaissances intellectuelles.

Les modèles qu’offre la société ont plus de chances d’être connus et acceptés lorsqu’ils sont véhiculés par ceux qui occupent des fonctions de prestige, vivent dans des environnements de rêve et sont l’objet de toute l’attention des médias. Que connaîtrions-nous de la gentry anglaise sans les romans d’Agatha Christie ? De l’Ouest américain sans les Westerns ? Et du charme de la vie dans le monde moderne sans les comédies américaines qui nous présentent New York ou Los Angeles, les résidences secondaires luxueuses de Martha’s Vineyard ou le décor de rêve de Miami.

Le futur dont s’inspire la plupart des gens est ainsi tissé à partir d’éléments empruntés au présent de certains peuples et de certains pays.

La postmodernité et les nouvelles configurations de l’avenir

La remise en cause des idéologies de la modernité

On considère souvent que la postmodernité est une mode qui passera comme elle est venue. Dans la mesure où il s’agit d’une mode – dans le domaine de l’architecture, par exemple – c’est ce qui interviendra bien sûr. Mais la postmodernité correspond aussi à une mutation profonde : elle résulte de la remise en cause des philosophies du progrès qui fournissaient à l’Occident ses cadres de pensée essentiels depuis plus de deux siècles (Lyotard, 1979).

Le progrès technique ne s’est pas ralenti, bien au contraire, mais les jugements que l’on porte sur lui ont cessé d’être uniformément optimistes. On lui associe les risques de guerre chimique ou bactériologique, les menaces nucléaires, la détérioration de beaucoup d’environnements naturels. On est enchanté de voir que les moyens dont on dispose pour prévenir et guérir les maladies continuent à s’améliorer, mais toutes les avancées techniques – celles qui touchent à la vie en particulier – ne sont plus automatiquement considérées comme positives. Que penser des organismes génétiquement modifiés ? Est-il sage de procéder au clônage des hommes ?

À cette remise en cause pragmatique de certains des résultats de la recherche scientifique s’ajoute une critique beaucoup plus fondamentale : celle qui porte sur le statut des philosophies de l’histoire et des idéologies du progrès. On se rend compte que leur fondement n’a rien de scientifique : les créateurs des sciences sociales ne faisaient pas oeuvre de savants lorsqu’ils proposaient, pour expliquer la genèse de la société, de petits récits imaginaires sur la préhistoire de l’humanité. Ils créaient et manipulaient des mythes, comme l’avaient fait avant eux, et dans un cadre différent, ceux qui avaient édifié dans un passé lointain les systèmes de pensée qui nous paraissent archaïques (Claval, 1980).

La postmodernité est née de la critique des fondements philosophiques de la modernité : les grands récits perdent toute valeur dès l’instant où l’on comprend qu’ils reposent sur du vent. Les systèmes de pensée qui prennent la relève s’opposent à la modernité par leur pessimisme. L’espoir venait de ce que l’on pensait le monde sans limite. Voici que l’on découvre que même les technologies les plus sophistiquées ne viendront pas à bout de certaines des barrières qui limitent la liberté des hommes.

La fin des philosophies de l’histoire fait disparaître l’espoir d’un avenir meilleur. Le XXe siècle, qui aurait dû être celui d’un bonheur partagé par des peuples toujours plus proches les uns des autres, a été marqué par des conflits mondiaux, des révolutions et des génocides qui ont fait disparaître plus de monde qu’aux pires moments de l’histoire. La mise au point de capacités de destruction de plus en plus grandes laisse mal augurer de l’avenir.

De nouvelles voies d’accès à l’au-delà

Les systèmes de communication ont rapidement changé au cours des deux dernières générations. Nous ne sommes plus dans une civilisation de l’écriture. Nous vivons au rythme des médias et d’Internet. Cela crée, dans les réseaux de relations, deux positions de contrôle (Claval, 2001a ; 2007) :

Les journalistes, ceux de la radio et de la télévision en particulier, se substituent aux hommes de science dans la diffusion de leurs résultats – et dans la fabrication des idéologies que l’on peut en tirer.

Les internautes qui naviguent sur la toile ont le sentiment de découvrir le savoir sans avoir à emprunter les voies balisées par l’institution scolaire et les formes de contrôle académique et universitaire. Ils découvrent des sites où de vrais chercheurs, indépendants des institutions officielles, universités, laboratoires publics ou privés, dévoilent leurs résultats. Qu’est-ce que révèlent ces sites ? Une autre manière, disent-ils, de concevoir le monde et de trouver une solution à ses problèmes.

Internet rend ainsi vraisemblable l’idée selon laquelle la connaissance scientifique ordinaire est biaisée par les intérêts de ceux qui la financent ou la contrôlent. La multiplication d’organisations non gouvernementales à fonction critique, sur le modèle de Greenpeace, révélait déjà ces nouvelles orientations. La montée en puissance de la toile au cours de ces dernières années a fait du chercheur indépendant le personnage-clef des nouvelles idéologies à fondement scientifique. Plonger dans le web, c’est entrer en contact avec ceux qui connaissent la vérité, chercheurs indépendants, scientifiques véritables ou gourous en tous genres.

Le monde actuel a ainsi trouvé de nouveaux passeurs pour lui révéler les au-delàs qui remplacent ceux que la crise de la modernité a rendu obsolètes.

La genèse de nouveaux ailleurs : communautarismes, fondamentalismes et choc des civilisations

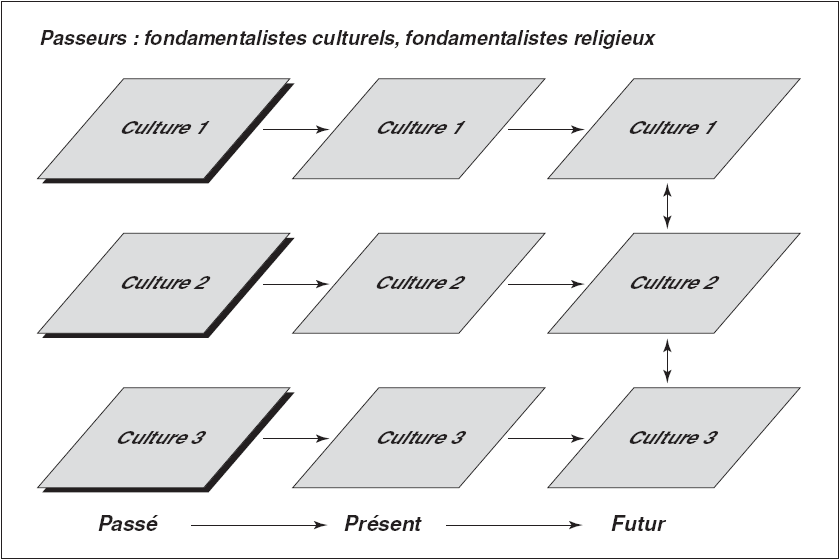

Le côté positif des idéologies du progrès venait de la confiance qu’elles plaçaient dans l’avenir de l’humanité. Le passé était peuplé de groupes hostiles, de conflits et de guerres. Le triomphe de la raison devait rendre évidentes les profondes similitudes qui caractérisaient la situation de tous les hommes. L’avenir était donc porteur d’un espoir de paix et d’harmonie (figure 7).

Figure 7

La convergence des cultures dans la perspective de la modernité

Les philosophes de l’histoire qui fondent la modernité estiment que toutes les cultures sont prises dans un grand mouvement de convergence, qui se traduira dans le futur par la formation d’une culture humaine universelle : c’est un des aspects essentiels de l’optimisme et de la modernité.

Pour répondre aux questions qu’ils se posent sur leur identité, les hommes ne peuvent plus se tourner vers le futur et vers l’idée que l’unification des moeurs constitue un bien en soi. Dans le monde d’hier, les identités étaient souvent davantage accrochées à des différences matérielles – celles qui tenaient aux genres de vie, aux manières d’habiter, de se loger, de se vêtir – qu’aux valeurs morales ou aux croyances religieuses. Les facilités accrues de communication, la généralisation du progrès technique et la convergence des horizons d’attente érodent ces différences matérielles.

L’angoisse qui frappe l’humanité tient donc à la fois à la perte de confiance dans les futurs terrestres et à la disparition de beaucoup de formes des identités d’hier. Cela conduit à des replis qui poussent les groupes à chercher leur nature profonde dans une essence qu’il faut redécouvrir dans le passé, ou dans la pratique d’une foi avec les fondements de laquelle il convient de renouer. Les cultures ont leur vérité profonde dans le passé. Leur dynamique est celle d’un approfondissement qui exalte les différences au lieu de les gommer : c’est plutôt vers le choc des civilisations que l’on va que vers une civilisation à laquelle tous les groupes souscriraient (Huntington, 1996) (figure 8).

Figure 8

L'absence de convergence des religions et des cultures dans la perspective de la postmodernité

La genèse de nouveaux ailleurs : écologisme radical et ruine de l’environnement

Les hommes ont besoin de perspectives pour comprendre et juger le monde, et de normes pour agir. Ils savent que les idéologies scientifiques que leur proposaient certaines formes des sciences sociales sont des impostures. Ils sont prêts à accepter des idéologies de substitution. Encore faut-il que ceux qui les proposent offrent des garanties sérieuses.

Les sciences de la nature échappent aux critiques formulées à l’égard des philosophies du progrès. Ce sont des sciences expérimentales, bâties sur des études de plus en plus précises. Ce qu’elles nous font découvrir, c’est la dynamique des environnements dans lesquels nous vivons. Mais les leçons que les savants tirent de l’écologie débordent largement du cadre proprement scientifique. Les écologistes condamnent volontiers la manière dont l’humanité en général, l’humanité moderne en particulier, met en valeur et exploite les milieux où elle s’est installée. Au lieu de se montrer discrète, d’y préserver autant que faire se peut les équilibres naturels, elle les détruit. Elle réduit ainsi la biodiversité locale, ce qui conduit à terme à l’appauvrissement général de la faune et de la flore. Elle rejette des produits polluants que les écosystèmes locaux ne sont pas capables de recycler : les pollutions s’étendent ; elles sont souvent d’échelle régionale, frappent, comme dans le cas des pluies acides, de grands ensembles continentaux, et menacent l’équilibre global de la planète.

Ce sont là des constats objectifs. Mais la vision à laquelle ils aboutissent est celle d’un ailleurs que les écologistes vont prendre comme référence pour juger le monde : celui de la nature avant que l’humanité ne vienne la troubler (figure 9) (Claval, 2001b ; 2007). On dispose ainsi d’une perspective pour apprécier les états observables dans le présent. On sait ce qui est bien – la préservation de l’état spontané, avec sa diversité – et ce qui est mal – tout ce qui contribue à réduire la richesse du vivant. Dans les idéologies précédentes, le mal se logeait dans les individus (c’était le cas de la plupart des formes de la pensée religieuse) ou dans certains catégories sociales (c’était le cas des idéologies révolutionnaires à la mode du XIXe siècle). C’est désormais l’humanité qui est l’instrument du péché. C’est elle qui mène à la grande catastrophe écologique que l’on voit se profiler pour un futur assez proche.

Figure 9

L'écologie critique

Pour les écologistes radicaux, le meilleur des mondes appartient au passé : c’est celui de la nature vierge d’avant humanité. L’apparition de celle-ci a conduit aux écosystèmes perturbés du présent et mène tout droit à la catastrophe écologique.

L’humanité est responsable d’atteintes de plus en plus désastreuses à la nature. Personne ne croit plus à une évolution qui conduirait automatiquement à un monde où les hommes vivraient en harmonie et où ils respecteraient l’environnement. Les idéologies qui partaient de cette vision apaisée de la condition humaine ont vécu. L’écologisme explique que la place que tient l’homme dans la nature est usurpée, et qu’elle doit être réduite – mais il ne dit rien de la condition humaine.

Les solutions de conciliation : horizons d’attente et multiculturalisme

La vision des au-delàs qui s’impose dans le monde postmoderne des écologistes est fondamentalement pessimiste : l’humanité court à sa perte. Pour qui se situe à un niveau plus modeste, les perspectives sont moins sombres.

En voyageant en Iran, en 2000, j’ai été étonné de voir combien les horizons d’attente des populations étaient proches des nôtres. Lorsque l’on parle avec les gens, la plupart (pas tous) rappellent la sincérité et la profondeur de leur foi musulmane, mais dès que l’on quitte le domaine des principes, ce dont il est question, c’est de l’achat du réfrigérateur, de l’aménagement d’un intérieur moderne, de la possession d’un jardin lorsqu’on ne vit pas dans une trop grande ville, et de la moto ou de la voiture qu’on possédera un jour. Pour beaucoup, le rêve ultime serait d’émigrer pour s’installer aux États-Unis, en Californie… Les horizons d’attente montrent à quel point les aspirations quotidiennes des gens ont tendance à se rapprocher à l’échelle de la planète.

Cela ne conduit pas nécessairement au rapprochement des cultures : la montée des communautarismes conduit paradoxalement à l’exaspération des tensions au sein de groupes étonnamment homogènes par ailleurs. Au moment où Croates et Serbes en décousaient dans l’ex-Yougoslavie, les observateurs s’étonnaient de voir des gens parlant la même langue, vivant la même histoire nationale depuis un demi-siècle, et dont beaucoup avaient travaillé comme Gastarbeiter sur les chaînes des mêmes usines en Allemagne, se combattre avec une férocité inouïe. C’est la conséquence normale des communautarismes : chacun se sent d’autant plus menacé dans son identité qu’il est devenu physiquement et dans sa vie de tous les jours plus semblable aux autres.

Est-il possible de sortir de ce cercle vicieux ? Oui, répond-on : il suffit de retrouver les voies de l’universel. Celui-ci n’est plus situé dans une convergence totale, dont personne ne veut plus. La diversité culturelle n’est-elle pas la caractéristique commune et fondamentale de l’humanité ? Il suffit de le reconnaître : l’apaisement passe par la substitution d’une ouverture multiculturelle aux enfermements communitaristes (figure 10). Telle est la voie qui triomphe dans les pays anglo-saxons, au Canada en particulier.

Figure 10

L'idéologie multiculturaliste

Le problème se pose en France de la même manière, mais les réponses apportées sont un peu différentes. L’unité n’est plus située dans l’au-delà des cultures particulières que constitue le multiculturalisme, mais dans l’au-delà de l’action individuelle que constitue l’action citoyenne : c’est dans la résurrection d’une vie politique intensément vécue, dans le choix délibérément assumé des orientations retenues, qu’une conciliation est cherchée.

Les solutions de conciliation : l’idée de croissance soutenue

De même que le multiculturalisme offre une alternative à la perspective des affrontements indéfinis que laisse présager la montée des fondamentalismes, les théoriciens de la croissance durable dessinent une voie qui éviterait la catastrophe écologique annoncée.

Il suffit, pour y parvenir, de maîtriser l’appétit de jouissance illimitée des populations humaines. L’anti-humanisme des écologistes radicaux n’est pas justifié : les sociétés traditionnelles ont su, dans la plupart des cas, élaborer des techniques de mise en valeur qui leur permettaient de satisfaire leurs besoins sans perturber de manière irréversible l’environnement dans lequel elles étaient installées.

Ce que proposent les tenants de la croissance douce, c’est de renouer avec cette tradition. L’humanité fait partie de la nature : pourquoi serait-elle sa seule composante à mériter une condamnation définitive ? Oui, les hommes provoquent souvent des dommages irréversibles. Mais s’ils prennent conscience de leur responsabilité dans l’avenir écologique de la planète, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne parviennent pas, dans le futur, à réaliser ce qu’ils ont fait dans le passé (figure 11).

Figure 11

L'écologie durable

Pour les tenants de l’écologie durable, le meilleur des mondes est dans le passé de la nature vierge ; les écosystèmes du présent sont perturbés ; la perspective de la crise écologique qui nous menace devrait rendre les hommes plus raisonnables : c’est la peur qui rendra l’humanité responsable et conduira au développement durable.

Des systèmes de pensée fondés sur l’idée de dissuasion et sur la morale

Les systèmes de pensée que nous voyons ainsi s’élaborer sous nos yeux sont très différents de ceux que l’humanité a mis en oeuvre depuis des centaines d’années. Ils annoncent l’arrivée d’une sagesse nouvelle. Cela viendrait-il de l’évolution positive de l’esprit des hommes ou de leur sens social ? Nullement. Le fondement de ces nouvelles attitudes est lié au thème de la dissuasion : pour la première fois dans son histoire, l’humanité risque d’être confrontée à des catastrophes qui la mettront en péril : il peut s’agir de l’hiver nucléaire résultant de l’emploi de la bombe atomique, du choc des civilisations que prédit Samuel Huntington, ou de la catastrophe écologique qui rendra notre planète partiellement ou totalement inhabitable.

C’est de la perspective d’une catastrophe attendue que peut naître la sagesse : après tout, la menace des effets catastrophiques de l’arme nucléaire n’a-t-elle pas permis à la coexistence des deux grands de rester finalement pacifique au cours de la guerre froide ?

Dans les périodes précédentes, les systèmes de pensée qui s’imposaient aux groupes humains tenaient leur puissance de persuasion des au-delàs dont ils émanaient. Rien de tel dans la situation contemporaine : ce qui fonde la parole aujourd’hui, c’est la certitude de la catastrophe à venir, et la nécessité de tout faire pour l’éviter.

Le personnage clef du monde postmoderne n’est pas le gourou, le prophète ou le fondateur de science. C’est le moraliste : c’est lui qui dit qu’il vaut mieux négocier avec ses adversaires que de risquer l’affrontement nucléaire, qui rappelle qu’il vaut mieux s’ouvrir aux cultures des autres que de les combattre, et qu’il est plus intelligent de limiter nos consommations aujourd’hui que de les voir réduites de manière beaucoup plus dramatique par la détérioration des conditions environnementales.

Le multiculturalisme et le projet d’une croissance durable sont les réponses que l’Occident apporte aux défis du monde contemporain. Il n’a plus, pour les imposer, le prestige que lui assurait le monopole de la science. Il ne dispose que des armes du moralisateur. Est-ce suffisant pour convaincre ? En un sens, oui : il ne fait pas de doute que le discours de l’ex-président iranien Khatami sur le dialogue des civilisations était fondé sur la prise en compte des catastrophes possibles dans le futur, et sur la nécessité d’un accord minimal pour les éviter. Mais tous les systèmes de pensée sont-ils également ouverts à ce genre de réflexion ? Après tout, l’Islam est tout autant personnifié par Ben Laden que par Khatami.

Les idéologies de sagesse s’imposeront-elles dans l’avenir ? Est-on certain que ceux qui s’en réclament aujourd’hui ne le font pas dans un esprit purement tactique ? Que les cultures aujourd’hui minoritaires réclament des espaces de liberté pour mieux imposer leurs fondamentalismes lorsqu’elles les auront obtenus ? Que les pays qui condamnent l’usage de l’arme atomique ne continuent pas à mener des recherches pour en disposer, ou ne cherchent pas dans les armes biologiques ou chimiques et dans le terrorisme des substituts dont les effets seraient aussi puissants et à meilleur coût ? Que les États en voie de développement qui réclament la réduction des rejets de gaz carbonique par les puissances occidentales n’ont d’autre objet que de poursuivre leur propre croissance aussi vite que possible et quels que soient les dommages infligés à l’environnement ?

Adopter des idéologies de la sagesse, faire place à des considérations morales ? Pourquoi pas – mais à la condition de rester vigilants par ailleurs.

Conclusion

Dans les quelques pages qui précèdent, j’ai esquissé une théorie de la construction des ailleurs qui donnent un sens à la vie et font que les cultures sont tout autant caractérisées par la vision qu’elles proposent du futur que par les héritages dont elles sont nées et par les expériences qui les enrichissent et les transforment constamment.

Il me paraît indispensable de prendre en compte deux aspects complémentaires des stratégies de projection : celles qui ont trait à la constitution de systèmes normatifs, et celles qui résultent du bricolage individuel et de la construction d’horizons d’attente. On a souvent critiqué ceux qui insistaient sur le rôle des normes, puisque celles-ci sont généralement réinterprétées par les individus : il est rare qu’elles soient respectées à la lettre. Cela ne veut pas dire qu’elles ne jouent aucun rôle. C’est ce que permet de comprendre l’analyse des horizons d’attente.

C’est dans cette optique qu’il me semble nécessaire d’interpréter la situation idéologique du monde postmoderne. Celui-ci se caractérise à la fois par la convergence des horizons d’attente d’une proportion croissante des hommes, et par la disparition des philosophies de l’histoire qui laissaient entendre que l’humanité se réaliserait progressivement, ce qui aménerait le bonheur pour tous.

Pour remplacer les philosophies de l’histoire, la science – les sciences naturelles plus exactement, ou leur interprétation idéologique – offrent une perspective pessimiste sur l’humanité, responsable de tous les maux qui frappent déjà la nature, et qui risquent de s’aggraver dans le proche futur. Le poids de ces idéologies est d’autant plus fort que la mise au point des nouveaux moyens de télécommunication a permis à certains de se présenter comme les représentants d’une science libre et affranchie de tous les intérêts économiques : ils remplissent, dans le monde d’aujourd’hui, et en compagnie des journalistes, une partie du rôle qui était naguère dévolu aux historiens et aux philosophes capables de déchiffrer le cours de l’évolution humaine.

La critique de l’idée d’une humanité enfin réconciliée avec elle-même conduit, chez tous ceux qui se demandent ce qu’ils sont, à l’exaltation des racines, des valeurs communautaires ou des fondamentalismes. La mise en avant du multiculturalisme ou de politiques citoyennes vise à restaurer l’idée qu’un accord profond sur des objectifs communs à l’humanité est possible. Cela répond à de bonnes intentions. Les idéaux ainsi proposés feront-ils le poids face aux écologismes, aux communitarismes et aux fondamentalismes qui attirent de plus en plus les populations ? C’est l’enjeu essentiel de l’histoire culturelle du XXIe siècle. Le sentiment confus des catastrophes à venir suffira-t-il à imposer sagesse et moralité ?

Appendices

Bibliographie

- BONNEMAISON, Joël (1986) La Dernière Île. Paris, Arléa/ORSTOM.

- BONNEMAISON, Joël (1996) Gens de piroque et gens de la terre. Paris, ORSTOM.

- BONNEMAISON, Joël (1997) Les gens des lieux. Paris, ORSTOM.

- CLAVAL, Paul (1980) Les mythes fondateurs des sciences sociales. Paris, Presses universitaires de France.

- CLAVAL, Paul (1984) Géographie économique et sociale contemporaine. Paris, Presses universitaires de France.

- CLAVAL, Paul (1989) Problèmes d’histoire de la pensée normatives spatiale. Dans Werner Kreisel, Jakel Reinhard et Joachim Vossen (dir.) Geisteshaltung und Umwelt, Aix-la-Chapelle, Alano Verlag, pp. 29-44.

- CLAVAL, Paul (1993) Le rôle des récits fondateurs dans les sciences sociales. Géographie et cultures, vol. 2, no 8, pp. 115-132.

- CLAVAL, Paul (1999) Les religions et leurs substituts ; réflexions géographiques sur l’immanence et la transcendance. Dans Coloquio International « Geografia de la religiones », Sante Fe, Universidad Catolica de Santa Fe, pp. 21-56.

- CLAVAL, Paul (2001a) The Geographical Study of Myths. Norsk Geografisk Tidsskrift, vol. 55, no 3, pp. 138-151.

- CLAVAL, Paul (2001b) Éthique et nature, une approche conceptuelle. Géographie et cultures, no 37, pp. 3-22.

- CLAVAL, Paul (2007) Religions et idéologies. Une perspective géographique. Paris, L’Harmattan.

- DOUGLAS, Mary (1971) [1967] De la souillure. Paris, Maspéro.

- DUMONT, Louis (1983) Essai sur l’individualisme. Paris, Seuil.

- DUESENBERRY, James S. (1949) Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour. Cambridge, Harvard University Press.

- ELIADE, Mircea (1963) Aspects du mythe. Paris, Gallimard.

- ELIADE, Mircea (1965a) Le sacré et le profane. Paris, Gallimard.

- ELIADE, Mircea (1965b) Paradise and Utopia: Mythical Geography and Utopia. Daedalus, Printemps, pp. 260-280.

- ELIADE, Mircea (1971) La nostalgie des origines. Paris, Gallimard.

- GAUCHET, Marcel (1985) Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris, Gallimard.

- GOODY, Jack (1986) La Logique de l’écriture. Aux origines des sociétés humaines. Paris, Armand Colin.

- GOODY, Jack (1994) Entre l’oralité et l’écriture. Paris, Presses universitaires de France.

- HUNTINGTON, Samuel P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon and Schuster.

- JULLIEN, François (1989) Procès ou création. Une introduction à la pensée chinoise. Paris, Seuil.

- JULLIEN, François (1993) Figures de l’immanence. Paris, Grasset.

- LYOTARD, François (1979) La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris, Éditions de Minuit.

- MANUEL, Frank E. et MANUEL, Fritzie P. (1979) Utopian Thought in the Western World. Oxford, Blackwell.

- MERTON, Robert K. (1965) [1949] Éléments de théorie et de méthode sociologique. Paris, Plon.

- MORE, Thomas (1975) [1512] Utopia. New York, Norton.

- SAMUELS, Marwyn (1978) Existentialism in Geography. Dans David Ley et Marwyn Samuels (dir.) Humanistic Geography. Prospects and Problems, Chicago, Maaroufa Press, pp. 22-40.

List of figures

Figure 1

La vision néopositiviste de la culture

La culture est modelée par les héritages du passé et par l’expérience du présent. Une coupure fondamentale existe entre le présent et le futur, si bien qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’imaginaire et les rêves qui peuplent celui-ci. L’histoire restitue la manière dont le passé pèse sur le présent. L’étude géographique de l’espace aménagé par les hommes montre de la même manière comment il combine déterminations passées et fonctionnalités présentes.

Figure 2

La vision dynamique de la culture

C’est la capacité qu’elle donne aux hommes de se protéger dans le futur qui donne son unité à la culture. Le présent reflète les projets formés pour demain. Le passé n’est pas seulement un héritage subi ; il devient un patrimoine assumé. Des concepts comme ceux d’identité, de mémoire ou de territoire mettent en évidence, dans des des domaines particuliers, comment le passé, le présent et le futur sont unis dans une même perspective dynamique.

Figure 3

Topologie générale des au-delàs

Il n’existe qu’un nombre limité de configurations possibles des au-delàs d’où l’on découvre le monde : ils peuvent être disposés au sein de notre monde (forces cachées immanentes), situé dans le ciel ou dans la sphère de la raison de la transcendance, ou se situer sur notre monde, mais dans des sphères qu’il n’est pas possible de fréquenter : passé révolu de l’Âge d’Or, contrée qu’on ne peut visiter de la Terre sans Mal, ou promesse future de l’Utopie.

Figure 4

Les au-delàs des cultures orales

L’au-delà de ceux qui ont accès au temps de l’immémorial est caché au sein des choses et des êtres. Dans le temps du rêve, qui est celui de l’immémorial, les forces aujourd’hui cachées se donnaient à voir, si bien que la signification du monde était claire. On a affaire à une pensée de l’immanence. Ceux qui servent d’intermédiaires, de passeurs, entre notre monde et les autres mondes, sont les anciens ou les chamans, qui ont accès au temps de l’immémorial.

Figure 5

Les au-delàs des cultures de l'écrit

En haut, le décentrement s’effectue par un mouvement vertical de transcendance, qui dévoile soit l’au-delà du ciel des religions révélées, soit l’au-delà de la raison métaphysique. Selon le cas, ce sont les prophètes ou les philosophes qui y ont accès.

En bas, avec le développement de la pensée scientifique, le recours à l’immanence et à la transcendance se trouve condamné. La vérité du monde se trouve ici-bas, mais en des points éloignés dans le temps – le passé de l’Âge d’Or ou le futur de l’Utopie – ou dans l’espace – l’espace inaccessible de la Terre sans Mal. Ce sont les fondateurs des sciences sociales et les philosophes de l’histoire qui dévoilent généralement l’existence de ces ailleurs.

Figure 6

Les deux modes de projection dans le futur et dans l'au-delà

Figure 7

La convergence des cultures dans la perspective de la modernité

Figure 8

L'absence de convergence des religions et des cultures dans la perspective de la postmodernité

Figure 9

L'écologie critique

Figure 10

L'idéologie multiculturaliste

Figure 11

L'écologie durable

Pour les tenants de l’écologie durable, le meilleur des mondes est dans le passé de la nature vierge ; les écosystèmes du présent sont perturbés ; la perspective de la crise écologique qui nous menace devrait rendre les hommes plus raisonnables : c’est la peur qui rendra l’humanité responsable et conduira au développement durable.