Article body

L’entreprise à mission sociétale. Analyse critique et comparative du modèle est un ouvrage coécrit par Ivan Tchotourian, professeur, et Margaux Morteo, étudiante-chercheuse, en collaboration avec Karine Morin, étudiante-chercheuse[1]. Il traite des entreprises à mission sociétale (EMS) créées par les législateurs européens et américains :

Dans plusieurs pays, le droit des affaires est intervenu récemment afin d’offrir aux entrepreneurs de l’économie sociale une structure juridique nouvelle. Ainsi, la société par actions à mission sociétale ou à objet social étendu a pour but de limiter les profits dégagés par l’activité de vente de biens ou de service afin de poursuivre une finalité sociale, tout en faisant preuve d’autonomie financière [p. 15].

[…]

Ces formes de sociétés semblent avoir été instaurées pour légitimer la théorie des parties prenantes face aux actionnaires, en faisant savoir que leur primauté n’est plus et en évitant parallèlement une judiciarisation des décisions d’affaires [p. 17].

Les EMS s’appuient sur une structure « hybride » (p. 14 et 17) combinant la finalité sociétale des organisations à but non lucratif (OBNL) avec le moule de l’entreprise commerciale traditionnelle : la société par actions. De ce fait, les EMS sont partie intégrante du mouvement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’ouvrage, qui compte 195 pages, est le premier à proposer une analyse comparée des EMS qui existent en Europe et en Amérique du Nord. L’approche comparée est souvent complétée et renforcée par une approche interdisciplinaire tenant compte des considérations économiques et des gestionnaires. L’ouvrage de Tchotourian et Morteo constitue donc une contribution de qualité à la littérature traitant des « entreprises à mission ».

L’EMS est présentée comme une véritable innovation dans le domaine du droit des sociétés. En effet, cette nouvelle forme juridique rejette (du moins théoriquement) « [l]a conception classique de l’entreprise définie par sa finalité strictement et exclusivement financière (la maximisation du profit) » (p. 8). Cependant, le concept d’EMS a été créé dans les faits par des entrepreneurs novateurs et désireux d’être plus socialement responsables. L’ouvrage relève ainsi à de nombreuses reprises le rôle particulier joué par l’organisme B Lab, lequel a milité pour que les législateurs américains consacrent l’EMS dans les droits des États fédérés. B Lab délivrait également le label B Corp à des entreprises menant à bien une mission sociétale. La référence aux initiatives privées permet aux auteurs de souligner que l’EMS peut exister malgré l’absence d’une structure juridique sociétaire taillée sur mesure pour elle (p. 190). Toujours est-il que, « [a]vec l’édiction de législations spécifiques aux sociétés hybrides, les pouvoirs publics régulent un espace de “non-droit” » (p. 110). Tout le défi pour les législateurs est donc de se saisir de la pratique des affaires pour permettre aux EMS de prospérer grâce au droit.

Les législations présentées dans l’ouvrage ont toutes pour base commune l’inscription d’une mission sociétale dans les statuts des EMS : « Cette inscription statutaire constitue la pierre angulaire de ces formes d’entreprise » (p. 164). Les objectifs sociétaux qu’il est possible de poursuivre sont entendus très largement : ils vont de l’intérêt global (l’environnement, l’économie, etc.) à l’intérêt spécifique (les arts, la littérature, etc.). Dès lors, l’EMS consacre la théorie des parties prenantes au détriment de la primauté actionnariale. Les objectifs pouvant être consacrés en mission sociétale sont toutefois laissés de côté dans l’ouvrage puisqu’« à bon droit » les auteurs ont préféré se concentrer sur l’étude des dispositions juridiques mises en place pour garantir le respect de la mission sociétale choisie par les entrepreneurs et fixée dans les statuts de l’entreprise. Ainsi, la question, demeurée implicite, qui guide les critiques contenues dans les développements de l’ouvrage, est celle de savoir si les législations commentées réussiront à pérenniser l’entreprise hybride et à faire en sorte que des missions sociétales soient effectivement menées par ce type d’entreprise. Préalablement, les auteurs laissent entendre que, pour être considérée comme une réussite, une nouvelle législation en matière de RSE doit faire mieux que les normes édictées par les acteurs du marché eux-mêmes et que le droit en vigueur préexistant aux réformes (p. 112 et suiv.). Cependant, Tchotourian et Morteo n’apportent pas de réponse tranchée en la matière, à savoir si les législations actuelles sur les EMS remplissent ces deux conditions. Au lecteur de se faire une idée sur la question…

Les auteurs affirment que, grâce à l’inscription statutaire susnommée, la RSE devient l’« ADN » (p. 12) de l’EMS. Filer cette métaphore permet de relever qu’un « gène RSE » serait introduit dans le « génome » des sociétés par actions classiques. Le même « génome » serait constitué des dispositions juridiques régissant les EMS (largement issues du droit des sociétés par actions). Ledit « gène RSE » serait la mission sociétale. Notons que la représentation biologique de l’EMS est utile, car elle permet de distinguer entre deux types d’analyse présents dans l’ouvrage : la génétique et l’épigénétique[2]. Sur le plan génétique, l’ouvrage étudie le fonctionnement des EMS prévu par le corpus de législations comparées. Cette étude est essentiellement menée dans la partie II de l’ouvrage. Sur le plan épigénétique, l’ouvrage remet en question l’effectivité et l’efficacité des règles propres à l’EMS dans la pratique : dans quelle mesure le génome de l’EMS et son fameux « gène RSE » risquent-ils de ne pas s’exprimer ? Les éléments d’analyse permettant de répondre à cette question sont contenus principalement dans la partie III de l’ouvrage.

Une analyse comparée

La partie II de l’ouvrage propose au lecteur de réaliser un véritable tour d’horizon des EMS existant à l’heure actuelle ainsi que de certaines réformes en cours. Ce voyage législatif, qui portera le lecteur de part et d’autre de l’Atlantique, permet de déduire les caractéristiques récurrentes des EMS.

Amérique du Nord et Europe

Devant les 34 législations adoptées aux États-Unis à l’heure actuelle, un tour d’horizon exhaustif de la situation américaine n’aurait pas été adapté. L’ouvrage aborde donc la question des EMS à travers le prisme de trois législations marquantes adoptées dans le Maryland (l’État pionnier en 2010), le Delaware (l’État le plus populaire pour l’incorporation) et la Californie[3]. Les auteurs relèvent que les deux caractéristiques clés de ces réformes sont « la possibilité de poursuivre des objectifs sociétaux et une garantie de la marge de manoeuvre dont disposent les administrateurs et les dirigeants pour poursuivre de tels objectifs » (p. 21 ; l’italique est de nous). Au Canada, « cette nouvelle forme d’entrepreneuriat responsable en est encore au stade de la réflexion » (p. 61). Tchotourian et Morteo remarquent que, si le fédéral n’a pas franchi le pas, la Colombie-Britannique[4] et la Nouvelle-Écosse[5] l’ont fait. Il nous faut relever que le projet de loi no M 216[6] de la Colombie-Britannique a été remplacé par une version sensiblement révisée : le projet de loi no M 209[7]. Ce projet a reçu la sanction royale le 16 mai 2019. La B corp existe donc maintenant en Colombie-Britannique. L’analyse livrée dans l’ouvrage sur le projet de loi no M 216 demeure cependant substantiellement pertinente.

En Europe, le législateur belge a été le précurseur de l’EMS en adoptant en 1995 la société à finalité sociale (SFS). Outre sa description, les auteurs précisent qu’une réforme était à l’étude à l’époque pour supprimer cette société jugée aussi impopulaire qu’inefficace. Il nous faut indiquer à notre tour que ladite réforme a depuis été adoptée et est entrée en vigueur le 1er mai 2019[8]. La SFS est donc enterrée. Preuve du caractère hybride de l’EMS, les SFS doivent se transformer, au choix, en société coopérative (dont le but est commercial) ou en association sans but lucratif[9]. La France a suivi le mouvement en 2001 avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Malheureusement, si les auteurs notaient néanmoins que « le projet de loi PACTE offre véritablement une place à l’entreprise hybride dans le paysage législatif français » (p. 59), la publication de leur ouvrage a eu lieu six mois trop tôt pour pouvoir traiter exhaustivement cette loi[10] promulguée le 22 mai 2019. Son article 176 permet notamment aux entreprises de se donner la qualité de « société à mission » si elles adoptent la « raison d’être » nouvellement consacrée dans l’article 1835 du Code civil français[11]. De son côté, l’Angleterre a suivi le mouvement concernant l’EMS en 2005, année où elle a créé le modèle de ce genre jugé le plus robuste d’Europe (p. 53) : la société d’intérêt communautaire (community interest company). Par ailleurs, preuve du dynamisme actuel de l’EMS, le Parlement européen a adopté une résolution non commentée dans l’ouvrage recommandant la création d’un statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire à l’échelle de l’Union européenne[12].

Les caractéristiques récurrentes des EMS

L’analyse comparée des législations contenue dans l’ouvrage de Tchotourian et Morteo permettra au lecteur de repérer certaines dispositions récurrentes[13]. Toutefois, ces dernières ne sont pas explicitement listées par les auteurs. À notre avis, les recenser de façon formelle aurait pu être intéressant[14]. Citons toutefois, de manière non exhaustive et sans hiérarchisation, les éléments suivants :

-

la forme juridique de l’entreprise peut être verrouillée pour garantir la mission sociétale à long terme ;

-

les dirigeants peuvent être tenus de prendre en considération les parties prenantes et les répercussions environnementales dans leur processus décisionnel ;

-

la distribution des dividendes peut être limitée ;

-

les actifs de l’entreprise peuvent être verrouillés en vue de garantir que le capital sera utilisé pour servir la mission sociétale sur la durée ;

-

un régulateur spécifique peut être créé à moins de s’en remettre à des standards de tierce partie (third party standard) ;

-

des obligations de transparence spécifiques peuvent être mises en place (la reddition de comptes (reporting) est d’ailleurs la voie privilégiée par les législateurs pour discipliner les EMS).

Les auteurs ne proposent pas non plus de classification des EMS. En revanche, l’ouvrage contient bel et bien un exercice de taxinomie très pertinent dans sa préface rédigée par Paul Martel. Selon lui, les EMS se divisent en deux catégories : les EMS « robustes » et les EMS « souples » (light)[15]. Les secondes ont la possibilité de poursuivre des objectifs sociétaux, alors que les premières en ont l’obligation. Les modèles étudiés se distinguent donc les uns par rapport aux autres en ce qui concerne le caractère contraignant (ou non) de la mission sociétale, avec une tendance à la souplesse en Amérique et une tendance à la robustesse en Europe. Intégrer cette distinction dans les réflexions de l’ouvrage aurait pu être intéressant tant les enjeux juridiques semblent varier en fonction de la forme choisie par les législateurs, la possibilité ayant des enjeux normatifs différents de ceux de l’obligation.

Une analyse critique

La partie III de l’ouvrage de Tchotourian et Morteo propose une analyse critique des législations instaurant des EMS dans trois chapitres complémentaires. Si l’EMS constitue effectivement une rencontre entre la RSE et le droit, les mécanismes juridiques qu’elle consacre présentent certaines limites.

L’EMS, rencontre du droit et de la RSE

L’adoption d’une législation instaurant des EMS est-elle la réponse des États à la demande des entrepreneurs sociaux et du marché ? Telle est la question à laquelle les auteurs ont entendu apporter des éléments de réponse. Les EMS seraient le relais de l’investissement socialement responsable (ISR), domaine en croissance constante. Les réflexions sur l’ISR présentent les liens entre le financement des activités économiques et la forme juridique choisie pour mener lesdites activités. Des développements plus longs sur les perspectives de financement des EMS comportant une comparaison avec les deux modèles qu’elle collige (OBNL et société par actions) auraient donc pu être intéressants.

L’ouvrage passe en revue certaines rencontres antérieures entre le droit et la RSE pour en tirer les enseignements utiles éventuellement à la compréhension des perspectives de l’EMS. Les auteurs se sont principalement intéressés aux statuts constitutifs (constituency statutes) adoptés aux États-Unis pour permettre aux dirigeants de prendre en considération l’intérêt des parties prenantes en cas d’offre publique d’achat hostile. Ces statuts partagent au moins trois points communs avec les EMS : ils ne font bien souvent qu’offrir la possibilité de tenir compte des intérêts des parties prenantes ; ces dernières ne disposent pas de voie de recours spécifiques ; et le risque de leur faible utilisation par les acteurs du marché est bien réel. Au regard de ces similitudes, mentionner ces statuts s’avère opportun. Cependant, le parallèle nous semble présenter des limites, car les statuts constitutifs ne sont, par définition, invoqués que de manière ponctuelle ; de plus, ils n’ont pas vocation à avoir de prise sur la conduite courante des affaires. À l’inverse, les législations sur les EMS sont tout indiquées, au moins dans leur esprit, pour permettre une gestion vertueuse des affaires continue à long terme. Si les statuts constitutifs sont complémentaires des EMS, le bilan de leur utilisation n’est pas nécessairement annonciateur de l’avenir des EMS.

Tchotourian et Morteo abordent également le risque réputationnel. Selon nous, l’étudier était essentiel tant les législateurs s’en sont essentiellement remis à lui pour encadrer les EMS. Les études chiffrées et la doctrine citées par les auteurs en vue de soutenir leur raisonnement laissent percevoir le potentiel intéressant de la reddition de comptes extrafinancière, tout en montrant, une fois de plus, les limites du droit positif en la matière : « Dans le cas particulier de l’entreprise hybride, les législateurs ont remédié partiellement à ces lacunes en précisant le contenu du rapport à produire, sans toutefois prévoir de mécanismes efficaces pour contraindre les administrateurs à s’y conformer ni de méthodes standardisées pour évaluer les bénéfices sociétaux réels » (p. 160 ; l’italique est de nous).

Des limites entre fond et procédure

L’ouvrage détaille les obstacles à la mission sociétale. Le raisonnement des auteurs montre qu’ils sont de deux types : d’une part, l’absence d’obligation contraignante de respecter la mission sociétale et les parties prenantes (fond) ; d’autre part, l’absence de règle spécifique habilitant les parties prenantes à saisir la justice pour contraindre l’EMS à atteindre les objectifs de RSE consignés dans ses statuts (procédure). Tchotourian et Morteo ont mis l’accent sur la dimension processuelle des EMS. En effet, les parties prenantes ne sont pas habilitées à intenter de nouveaux recours directs spécifiques. Elles devront donc s’appuyer sur les recours existants pour les sociétés par actions, lesquels ne devraient pas leur être très favorables. Le constat des auteurs s’avère cinglant : « Au final, il est peu probable que l’on puisse considérer que le non-respect par le dirigeant d’engagements sociétaux et de RSE inscrits dans les statuts remplisse les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile et justifie une condamnation des administrateurs et des dirigeants » (p. 168 et 169). Les actionnaires restent les maîtres des recours judiciaires impactant la gouvernance d’entreprise. L’inscription statutaire de la RSE serait-elle alors davantage un signal que toute autre chose (p. 168) ? Puisqu’il est ici question de gouvernance, il nous faut relever qu’une des deux facettes de la nature hybride des EMS est peut-être trop laissée de côté, soit celle des OBNL. La comparaison avec les sociétés par actions est longuement menée et montre les similitudes très importantes entre ces deux formes juridiques. Elle permet de bien saisir la pertinence des EMS pour conclure une mission sociétale. En revanche, l’ouvrage se révèle moins riche en information concernant les avantages des EMS par rapport aux OBNL. Une question dont la réponse devrait pourtant participer au succès des EMS…

La règle de l’appréciation commerciale constitue le dernier point abordé dans l’ouvrage avant la conclusion (p. 179) : « [L]a règle de l’appréciation commerciale ne risque- t-elle pas de jouer à l’encontre des objectifs mêmes de la Benefit Corporation ? » Pour les auteurs, elle pourrait bien mettre en échec les éventuels (et déjà limités) recours contre des décideurs peu vertueux. Les précisions fournies par les auteurs se terminent symboliquement par une notion jurisprudentielle. L’ouvrage s’oriente ainsi vers les futures nouveautés sur le plan juridique en matière d’EMS : créées par la pratique puis consacrées dans la législation, les prochaines pierres à l’édifice seront vraisemblablement apportées par les juges.

Une hybridation imparfaite

La conclusion de l’ouvrage est moins critique à l’égard des EMS que ses principaux développements. En effet, celle-ci s’inscrit dans une perspective sensiblement différente – en raison de son ouverture – que le reste de l’ouvrage. Elle livre une compréhension de normes juridiques dépassant le droit positif stricto sensu en tenant compte d’un contexte où innovations et changements progressifs se côtoient (p. 184 et suiv.). Ainsi, la rencontre entre la RSE et le droit constituée par les modèles d’EMS est louée malgré les imperfections des législations présentées. La RSE quitterait encore un peu plus sa nature volontaire pour rassembler deux pans de l’économie : le modèle libéral capitaliste et le modèle de l’économie sociale (p. 184-186) : « l’émergence des entreprises hybrides apporte au droit de l’entreprise un rajeunissement et confirme le dépassement de l’approche contractualiste de cette dernière s’appuyant sur une vision de type aggregate theory » (p. 186). Forts de ce positionnement, la question de savoir comment le Canada devrait emboîter le pas est alors abordée. En raison des décisions Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise[16] et BCE Inc. c. Détenteurs de débentures 1976[17], les administrateurs de sociétés canadiennes peuvent déjà prendre en considération les intérêts des parties prenantes : de ce fait, toutes les entreprises canadiennes ne sont-elles pas des EMS souples en puissance ? Les auteurs avaient déjà noté que « [l]’interprétation de l’intérêt social proposée par la jurisprudence contemporaine ouvre la voie à la RSE, ainsi qu’aux entreprises hybrides » (p. 132). Ils posent donc implicitement la question suivante : quelle serait la meilleure manière de consacrer les EMS en droit canadien ? Grâce à leurs critiques, l’ouvrage est précieux pour se faire une idée sur la question.

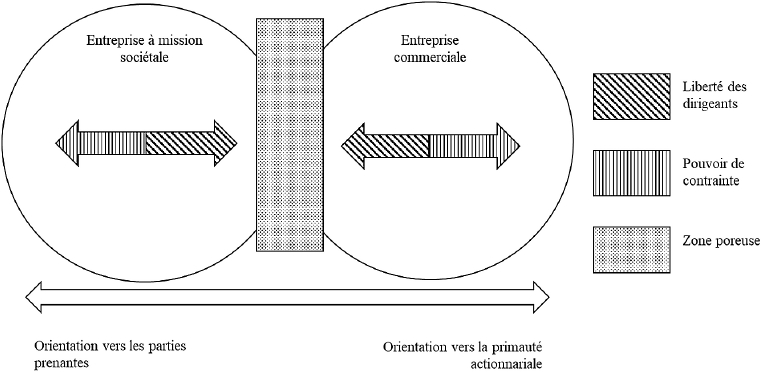

La lecture de l’ouvrage de Tchotourian et Morteo nous a conduit à dresser le schéma ci-dessus. Notre objectif est d’illustrer les enjeux juridiques liés à la gouvernance entourant le développement des EMS.

La liberté dont disposent les dirigeants d’entreprises commerciales de tenir compte de l’intérêt des parties prenantes connaît son pendant inverse chez les EMS : la liberté de quitter le paradigme des parties prenantes pour favoriser la primauté actionnariale. Il existe donc une zone poreuse entre les EMS qui n’ont pas le monopole de la vertu et les sociétés par actions classiques qui n’ont pas celui du vice. Les principaux enjeux entourant la garantie de la vertu des EMS se situent sans doute dans le pouvoir de contrainte qui sera peut-être opposé aux dirigeants afin qu’ils accomplissent la mission qui leur est assignée. Du fait de l’important mimétisme avec les sociétés par actions, à l’heure actuelle dans les EMS ce pouvoir est toujours essentiellement octroyé aux actionnaires. Faudrait-il alors craindre que l’EMS laisse la porte grande ouverte aux déclarations liées à la mission mais sans réelle action dans la collectivité (mission washing) ?

Pour continuer à filer la métaphore biologique, nous nous devons de relever que, au moment de la création d’un hybride, « parfois les stocks génétiques mis en présence sont trop éloignés et le résultat du croisement est alors létal ou déséquilibré[18] ». Ni OBNL ni société par actions, l’EMS a pourtant été fondue par les législateurs dans le moule des sociétés par actions. Le croisement entre les deux ne serait-il pas trop déséquilibré ? Pourtant, les hybrides peuvent être d’une telle vigueur qu’un terme spécifique existe pour définir cette situation : l’« hétérosis[19] ». Atteindre cette dernière ne nécessiterait-il pas la création d’une personne morale ad hoc tenant mieux compte des besoins des EMS ?

Appendices

Notes

-

[1]

Les auteurs sont tous membres du Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) à l’Université Laval : Ivan Tchotourian, à titre de codirecteur ; Margaux Morteo et Karine Morin, en tant qu’étudiantes-chercheuses.

-

[2]

Inserm, « Épigénétique. Un génome, plein de possibilité ! », 18 février 2015, [En ligne], [www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique] (10 octobre 2019) :

Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une « couche » d’informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule… ou ne pas l’être. En d’autres termes, l’épigénétique correspond à l’étude des changements dans l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la séquence d’ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Contrairement aux mutations qui affectent la séquence d’ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles.

-

[3]

Le Maryland et le Delaware ont créé des entreprises d’intérêt pour la société (benefit corporation), alors que la Californie, qui a opté pour le même type d’entreprise, a adopté en plus la société anonyme de droit public à finalité sociale (social purpose corporation).

-

[4]

La forme juridique créée est la société à contribution communautaire (community contribution company ou C3).

-

[5]

La forme juridique choisie est la société d’intérêt communautaire (community interest company ou CIC).

-

[6]

Business Corporations Amendment Act, Bill M 216 – 2018 (débat en 2e lecture – 17 mai 2018), 3e sess., 41e légis. (C.-B.).

-

[7]

Business Corporations Amendment Act (No. 2), Bill M 209 – 2019 (sanctionné – 16 mai 2019), 4e sess., 41e légis. (C.-B.).

-

[8]

Tristan Hauwaert et autres, « Réforme du droit des entreprises et des sociétés. Qu’est-ce que cela change pour moi ? », Bruxelles, 2019, [En ligne], [justice.belgium.be/sites/default/files/brochure_reforme_du_droit_des_entreprises_et_des_societes_fr.pdf] (10 octobre 2019).

-

[9]

Id., p. 12.

-

[10]

Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, J.O. 23 mai 2019 (voir particulièrement les articles 169 et suivants).

-

[11]

Voir notamment Didier Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », Bull. Joly Soc. 2019.40. Pour une critique, voir Raphaël Lapin, « La reconnaissance de la notion de raison d’être des entreprises en droit. Une nouvelle occasion manquée pour le droit de l’entreprise », L.P.A. 2019.117.6.

-

[12]

Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 contenant des recommandations à la Commission relatives à un statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, 2016/2237(INL) ; pour un commentaire, voir Joseph Liptrap, « European Parliament Recommends Creating EU-Wide Social Enterprise Legal Status – A Misstep ? », Oxford Business Law Blog, 21 septembre 2018, [En ligne], [www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2018/09/european-parliament-recommends-creating-eu-wide-social-enterprise] (15 octobre 2019).

-

[13]

Le lecteur pourra également se reporter en annexe de l’ouvrage à un tableau exhaustif mais tout de même concis, où l’on compare les différents modèles.

-

[14]

Les auteurs relèvent toutefois que, « [e]n dépit de leur diversité, les entreprises hybrides présentent un certain nombre de caractéristiques communes qui les distinguent : rémunération limitée du capital, appropriation (au moins pour partie) commune de l’entreprise et de ses résultats, poursuite d’un but plus large que la seule dimension économique, ancrage territorial » (p. 183 et 184).

-

[15]

La traduction de l’adjectif qualificatif light en français n’est pas chose facile. Sa traduction semble exiger de se référer à l’adjectif « robuste » qui lui est opposé. Le terme « robuste » qualifie ici l’ensemble de la personne morale : cependant, nous pensons qu’il qualifie principalement l’intensité des exigences entourant la mission sociétale, laquelle n’est qu’une composante de l’EMS. Il y a donc synecdoque. Conséquemment, les autres EMS s’avèrent, pour nous, « souples ». En effet, les dirigeants sont ici libres de faire osciller l’orientation de leur gouvernance entre primauté actionnariale et parties prenantes. La souplesse offerte par l’absence de contrainte juridique liée à la mission caractérise alors l’orientation de la gouvernance de ces EMS. La volonté de consacrer une EMS expressément souple est ainsi assumée par la Californie qui a sanctionné la société anonyme de droit public à finalité souple (flexible purpose corporation), devenue plus tard la société anonyme de droit public à finalité sociale.

-

[16]

Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68.

-

[17]

BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69.

-

[18]

Yves Demarly, Georges Barski et Simone Gilgenkrantz, « Hybridation », Encyclopaedia Universalis, [En ligne], [www.universalis.fr/encyclopedie/hybridation/] (15 octobre 2019).

-

[19]

Id.