Abstracts

Résumé

Au Nouveau-Brunswick, la langue de la législation a été l’anglais jusqu’en 1969. La politique du gouvernement à cet égard a été changée par l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. En cinq ans à peine, les lois publiques ont été traduites et publiées en format bilingue dans le recueil des lois révisées de 1973. Une transition relativement harmonieuse s’est ainsi effectuée à partir d’un régime unilingue vers le bilinguisme officiel. La législation déléguée a emboîté le pas à partir de 1977. La production en format bilingue des lois du Nouveau-Brunswick a aussi entraîné des conséquences relativement à leur application par les tribunaux, l’égale autorité des versions exigeant l’étude des textes français et anglais pour leur interprétation.

Abstract

In New Brunswick, until 1969, English was the language of legislation. The government’s policy in that respect was changed by the Official Languages of New Brunswick Act. Within only five years, the public statutes were translated and published in bilingual format as the Revised Statutes of New Brunswick, 1973. This resulted in a relatively harmonious transition from a unilingual to a bilingual regime. Secondary legislation followed the same route, beginning in 1977. The bilingual format of the New Brunswick statutes also had implications for their application by the courts. The equality of both versions requires that consideration be given to both the French and English versions when interpreting a statute.

Resumen

Hasta el año 1969, el inglés fue el idioma de la legislación en la provincia de Nuevo Brunswick. En este sentido, la política gubernamental cambió con la adopción de la Ley de las lenguas oficiales de Nuevo Brunswick. En apenas cinco años, las leyes públicas fueron traducidas y publicadas en formato bilingüe con la legislación revisada de 1973. De esta manera, se llevó a cabo una transición relativamente armoniosa de un régimen monolingüe hacia el bilingüismo oficial. La legislación delegada le siguió los pasos a partir del año 1977. La producción de las leyes de Nuevo Brunswick en formato bilingüe también ha traído consecuencias vinculadas con su aplicación por los tribunales. La igualdad de ambas versiones requiere el estudio de los textos en francés y en inglés para su interpretación.

Article body

L’adoption des lois est probablement la fonction sociale la plus importante d’une assemblée législative. Les plus beaux discours du monde peuvent y être prononcés, mais ils ne sont que du vent s’ils ne se transposent pas dans le droit régissant la collectivité. En fixant le vocable légal, le législateur établit les normes exécutoires devant être respectées par la population au risque d’encourir des sanctions pénales ou civiles. Si les mots sont l’outil de travail du juriste, ils doivent encore être compris pour être appliqués. Pour cette raison, une connexion intime unit la langue et le droit. À moins de pouvoir intégrer sa langue dans la culture du droit, une minorité linguistique est condamnée à rester à l’écart du système juridique[1], même avec des membres de cette communauté dans la profession. Dans le présent texte, nous nous intéressons précisément à l’intégration du français à la production des lois.

Au préalable, nous devons spécifier ce que nous entendons par le terme « législation » aux fins de notre discussion. L’article qui suit examine uniquement les documents légaux émanant de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Une multitude d’organismes peuvent exister avec le pouvoir d’édicter des règles normatives et exécutoires destinées à l’ensemble de la population ou à un segment seulement. Il suffit de penser aux municipalités, aux conseils scolaires, aux régies de la santé ou aux divers ordres professionnels au Nouveau-Brunswick. Toutefois, ces organismes ont généralement un statut juridique distinct du gouvernement provincial, avec des dirigeants choisis selon leur propre procédure avec l’autorité de fixer leurs politiques et priorités dans leurs activités, qui, elles, peuvent ne pas concorder avec les politiques et les priorités de la province. Les travaux de chacun des organismes pourraient faire l’objet d’une étude séparée. La législature, de par ses pouvoirs et son statut, contrôle plus ou moins directement la destinée des entités régulatrices en établissant d’abord l’encadrement juridique de leurs démarches puis en leur servant souvent d’exemple, mais elle ne mène pas leurs activités au quotidien. Par conséquent, les textes légaux étudiés ici sont ceux qui préservent un lien organique avec la législature et non tous les textes pouvant être qualifiés de réglementaires.

Nous nous pencherons sur le développement des obligations linguistiques en matière de législation ainsi que sur leur portée et leur mise en oeuvre. Il en découle aussi certaines implications, dont la valeur à donner aux différentes versions d’un texte. Les lois imposent généralement des responsabilités, confèrent des droits ou établissent des organismes avec leur pouvoir d’agir et elles doivent être interprétées par les tribunaux. En cas d’ambiguïté, l’analyse du texte peut être facilitée ou compliquée par l’existence de deux versions selon les circonstances[2]. Ainsi, la nature des obligations et des ouvrages réglementaires visés sera abordée dans un contexte historique, en plus des principes applicables à leur interprétation. À cet égard, la première section traite des lois ; la deuxième, de la législation déléguée ; la troisième des documents incorporés par renvoi ; et la quatrième des règles de l’interprétation croisée.

1 Les lois

Avant de passer à l’évolution du bilinguisme législatif au Nouveau-Brunswick, nous tenons à considérer brièvement quelques notions se rattachant à la production des lois dans le régime juridique de cette province. Par définition, la législation établit les droits et les obligations de tous par rapport à chacun et par rapport aux institutions publiques. Toute dérogation à la loi peut comporter des conséquences dramatiques et accablantes. Lorsque le citoyen n’a pas l’occasion de participer activement et pleinement à l’élaboration des lois, l’attachement et la loyauté qu’il éprouve à leur endroit risquent d’être affaiblis : c’est la légitimité entière des lois les visant que les communautés exclues tendent à remettre en question[3]. Par conséquent, alors que cette légitimité est rehaussée lorsque tous les segments de la population ont le droit de voter et de prendre part à l’élaboration des normes juridiques leur étant applicables, l’attachement est plus important encore lorsque la collectivité s’y reconnaît expressément. L’adoption des lois dans plusieurs langues est une façon juste de susciter davantage de respect à leur égard par une association intime avec le texte même.

Il importe également que les lois soient accessibles pour permettre au citoyen de s’en enquérir et de s’y conformer. L’accessibilité peut sous-tendre plusieurs éléments. D’abord, les lois doivent « pouvoir être vérifiée[s] par ceux qu’elle[s] touche[nt][4] ». Cela suppose aussi qu’elles soient compréhensibles. En effet, un texte incompréhensible peut difficilement être respecté. Par conséquent, une certaine concision et de la précision dans le vocabulaire permettent mieux d’en définir la portée. Les commentaires de la jurisprudence récente à ce sujet sont tout à fait appropriés, bien qu’ils aient été formulés dans le contexte d’une protection constitutionnelle relativement nouvelle[5]. L’exigence de précision, plus particulièrement des lois criminelles, est fondée sur deux principes : « la nécessité de donner aux citoyens un avertissement raisonnable au sujet d’une conduite interdite et la nécessité d’interdire que la loi soit appliquée de façon discrétionnaire[6] ». L’avertissement raisonnable se mesure par un critère objectif et il se préoccupe à la fois de la forme et du fond. Quant à la forme, il faut une publication de la législation pour permettre à l’individu de se familiariser avec celle-ci. Par la suite, le système juridique canadien présume habituellement que son contenu est connu de la population[7], dans la mesure où elle constitue « un guide suffisant pour un débat judiciaire[8] » (exigence quant au fond). « Il est bien établi en droit que, sauf dans le cas d’une erreur provoquée par une personne en autorité, une erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense dans notre système de justice criminelle[9]. »

Le même raisonnement appuie le principe de la non-rétroactivité des lois. Imposer une responsabilité au citoyen par une loi n’existant pas au moment où des actes ont été commis entraînerait des injustices évidentes. La population est certainement tenue de prendre connaissance de la législation en vigueur, mais lui demander de prévoir celle à venir pour s’y conformer relève de la fantaisie. Le législateur néo-brunswickois l’a reconnu dès 1796 au moment de l’adoption de la loi intitulée An Act to prevent Acts of the General Assembly from taking effect from a Time prior to the Passing thereof[10], dont le préambule explique ce qui suit : « Whereas, every act of the General Assembly, in which the commencement thereof is not directed to be from a specific time, doth commence from the first day of the session of the General Assembly in which such act is passed : And whereas the same is liable to produce great and manifest injustice ; — for remedy thereof[11]. » Les lois adoptées après le 12 février 1796 entraient donc en vigueur à la date indiquée en anglais sous leur titre[12], sauf lorsque cela était précisé autrement. De cette façon, l’individu a l’occasion de se familiariser avec son contenu avant d’encourir une responsabilité. La non-rétroactivité est la norme applicable, sauf lorsque la loi le prévoit expressément[13] ou dans le domaine criminel où la non-rétroactivité est maintenant protégée à l’alinéa 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés[14].

Au cours de son histoire, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick s’est efforcée de rendre plus accessibles les lois qu’elle adopte. Certaines mesures concernant leur publication et leur distribution ont été prévues. Par exemple, une loi de 1850 établissait les modalités de leur production[15], mais elle a été abrogée presque aussitôt[16]. Une autre de 1876 spécifiait même le genre de papier sur lequel les lois pouvaient être imprimées[17]. Quelques règles se sont intéressées au contenu plutôt qu’à la forme[18], dont certaines avec l’objet explicite d’en faciliter la compréhension[19]. C’est aussi à cette époque-là que la première consolidation des lois de la province fut produite dans un recueil[20]. D’autres ont suivi en 1877[21], en 1903[22], en 1927[23] puis en 1973. Ces ouvrages facilitent grandement la consultation du corpus législatif. Cependant, aucune mesure n’a traité de la langue de publication jusqu’en 1969, si ce n’est la disposition de 1796 concernant la date d’adoption en anglais placée sous le titre d’une loi[24].

Au Nouveau-Brunswick, les lois ont été édictées dans la seule langue anglaise jusqu’au 12 avril 1969 lorsqu’il y a eu l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick[25], dont l’objet était justement de réformer cette pratique. Néanmoins, certaines lois peuvent avoir été traduites en français à l’occasion[26] mais sans avoir une valeur légale. Pour la première fois dans l’histoire de la province, l’emploi de plus d’une langue pour les textes statutaires fut exigé à partir de 1969. Les dispositions pertinentes à cet égard sont les articles 6, 7 et 8 :

6. (1) Les [projets de loi] présentés à l’Assemblée législative doivent être imprimé [sic] dans les langues officielles.

[…]

7. Le prochain recueil des lois révisées du Nouveau-Brunswick et ceux qui suivront devront être imprimés dans les langues officielles.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les lois adoptées à la suite de l’entrée en vigueur du présent article doivent être imprimées dans les langues officielles.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la loi qui en modifie une autre imprimée dans une seule des langues officielles[27].

Il a fallu quelque temps pour mettre en oeuvre ces nouvelles obligations. En fait, seul l’article 7 est entré en vigueur le 1er septembre 1969. Le délai écoulé entre l’adoption et la proclamation de la LLO 1969 a fait en sorte que l’Assemblée législative a continué d’adopter ses lois presque exclusivement en anglais pendant l’intérim. Ainsi, les articles 6 et 8 furent proclamés le 1er juillet 1974, selon leur numérotation dans la révision de 1973[28], où ils ont pris respectivement les numéros 5 et 7. Un troisième paragraphe fut ajouté à l’article 6 en 1975 : « Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le projet de loi tend à modifier une loi imprimée dans une seule des langues officielles[29]. »

Certaines lois ont quand même été imprimées en français et en anglais avant l’entrée en vigueur de l’article 8 le 1er juillet 1974. En l’occurrence, la Loi sur la révision des lois[30], dont l’objet était clairement la mise en oeuvre de l’article 7, a été sanctionnée dans les deux langues officielles le 17 juin 1972. Parmi les autres mesures législatives publiées en format bilingue avant le 1er juillet 1974, on trouve 15 des 17 nouvelles lois d’intérêt public de la troisième session de la 47e législature (par opposition aux lois modificatrices), en plus des lois d’intérêt privé suivantes :

-

Loi constituant la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick ; The New Brunswick Teachers’ Association ; et l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick[31] ;

-

Loi servant à créer le Comité de mise en valeur de Fort La Tour à Saint-Jean[32] ;

-

Loi constituant la Société Collège Saint-Louis/Maillet[33] ; et

-

Loi sur l’Association des avocats[34].

La plupart des lois adoptées lors de la quatrième session de la 47e législature ont aussi été publiées dans les deux langues dans le supplément des lois révisées de 1973. Néanmoins, c’est peut-être davantage le résultat de la modification apportée en 1974 à la Loi sur la révision des lois que l’application des obligations de bilinguisme. Celle-ci énonçait notamment ce qui suit :

3. (4) Le ministre de la Justice doit examiner les lois publiques édictées après le 31 décembre 1973 et avant la date d’entrée en vigueur du recueil et préparer, dans les langues officielles, un supplément de la refonte et de la révision auquel s’appliquent mutatis mutandis, à l’exclusion du paragraphe (1), les dispositions de la présente loi qui sont applicables à cette refonte et révision.

(5) Nonobstant la Loi sur l’Imprimeur de la Reine, l’Imprimeur de la Reine peut ne pas publier les lois visées au paragraphe (4) que le ministre de la Justice inclut dans le supplément de la refonte et de la révision[35].

L’ajout du cinquième paragraphe rend difficile d’établir si ces lois ont été adoptées dans les deux langues officielles ou si elles l’ont été dans une seule langue puis traduites pour publication dans le supplément. Si nous nous fions à l’adoption de la dernière loi de la troisième session de la 47e législature[36], elles l’auraient été en anglais seulement. Toutes les lois de la quatrième session de la 47e législature ont été sanctionnées avant la date d’entrée en vigueur des lois révisées. Elles ont aussi toutes été adoptées avant le 1er juillet 1974, date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la LLO 1969.

À n’en pas douter, la majeure partie du travail après l’adoption des articles 6, 7 et 8 de la LLO 1969 demeurait de produire une version bilingue du recueil des lois révisées, et cela, dans une province où le corpus législatif en entier était en anglais jusqu’à ce moment-là. Il est facile d’imaginer l’ampleur de la tâche à accomplir en regardant uniquement le nombre de textes à traduire. Lorsque d’autres éléments sont pris en considération, notamment le fait de se trouver dans une juridiction ayant hérité d’une longue tradition de common law, quelques problèmes de terminologie se révèlent inévitables. Certains témoignages donnent un aperçu du cheminement suivi. Par exemple, alors qu’il était chef de l’opposition à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Joseph Z. Daigle a expliqué ceci, lors du débat sur les articles 16 (2) à 20 (2) de la Charte :

Le 1er septembre 1969, la Loi sur les langues officielles entrait en vigueur. Quelques mois plus tard, j’acceptais − je m’excuse encore d’y mettre une note personnelle − d’entreprendre la plus grosse tâche qu’il y avait peut-être à ce moment-là et qui était la traduction des lois. Ce travail a duré quatre ans et demi. Au point de vue de l’administration de la justice dans les deux langues, c’était vraiment la pierre angulaire de tout cet édifice car il fallait au tout départ traduire les lois du Nouveau-Brunswick[37].

Plus tard, devenu juge à la Cour du Banc de la Reine, Joseph Z. Daigle s’est expliqué davantage dans le contexte d’une affaire traitant du principe de l’interprétation croisée :

[A]u Nouveau-Brunswick, la traduction est le moyen ou le procédé par lequel on a produit la version française des Lois révisées du N.-B. de 1973 puisque ces Lois n’ont pas été étudiées et adoptées par l’Assemblée législative dans les deux versions officielles. Le résultat par contre, c’est-à-dire la version française de ces Lois, n’en est pas moins une version séparée et indépendante d’égale autorité conformément aux dispositions de la Loi sur la révision des lois, [L.N.B. 1972, c. 13], qui est reproduite dans le recueil « Index & Appendices », des Lois révisées du N.-B. de 1973. L’effet conjugué des dispositions suivantes de cette loi est d’autoriser le Lieutenant-gouverneur de faire imprimer un recueil des lois dans les langues officielles et d’en fixer par proclamation l’entrée en vigueur. De plus, ces Lois, donc chacune des versions, ne sont pas réputées faire office de lois nouvelles mais doivent s’interpréter comme un énoncé déclaratoire du droit que renfermaient les lois abrogées et que les Lois révisées remplacent[38].

Selon la Loi confirmant l’entrée en vigueur des lois révisées[39], celles-ci sont réputées être en vigueur depuis le 19 novembre 1974. Contrairement aux lois fédérales longtemps publiées dans des recueils unilingues séparés[40], les lois bilingues du Nouveau-Brunswick l’ont été en deux colonnes sur une même page depuis le début.

Les articles 7 et 8 cités ci-dessus révèlent une stratégie de mise en oeuvre graduelle des obligations en matière de publication des lois. L’entrée en vigueur de l’article 7 en 1969 et la production des lois révisées en 1973 ont servi de tremplin à l’article 8 rédigé de sorte qu’après sa proclamation toute nouvelle loi ou toute modification à une loi bilingue existante sera imprimée selon le même format. La publication avant leur mise en oeuvre des lois révisées qui regroupent alors presque l’ensemble des lois publiques de la province signifie en pratique qu’à partir du 1er juillet 1974, seules les modifications aux lois privées sont restées unilingues. La consultation des recueils législatifs du Nouveau-Brunswick à compter de 1974 permet d’observer que la plupart des lois paraissant dans une seule langue sont celles qui modifient des lois d’intérêt privé. Quelques exceptions peuvent être notées[41], si ce n’est qu’elles sont davantage de nature privée, bien qu’elles aient été classées parmi les lois publiques.

Si nous considérons les lois publiées dans les recueils législatifs du Nouveau-Brunswick, nous pouvons aussi y constater une certaine progression : quelques-unes ont été imprimées en français et en anglais pendant la période 1969-1974, alors qu’elles l’étaient dans une seule langue auparavant. Depuis 1975, les lois publiques et les nouvelles lois privées sont imprimées dans les deux langues officielles, sauf les exceptions déjà mentionnées, mais il a fallu un peu plus de temps aux modifications privées pour s’adapter. Celles-ci ont paru dans une seule langue jusqu’en 1982, année pendant laquelle est entré en vigueur l’article 18 (2) de la Charte prévoyant que les « lois […] de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimé[e]s et publié[e]s en français et en anglais[42] ». À partir de ce moment-là et jusqu’en 1987, alors que les lois modificatrices ont été imprimées dans les deux langues officielles, le texte des lois modifiées est resté en anglais uniquement. Depuis 1988, tous les textes de lois et les textes modifiés paraissent en français et en anglais. En fait, une disposition du règlement de l’Assemblée législative, modifiée en 1989, énonce que, « [p]our être édicté, un projet de loi d’intérêt privé modificatif d’une loi édictée dans une seule langue officielle est accompagnée du texte complet de la loi dans l’autre langue officielle[43] ». L’article 8 (2) de la LLO 1969 qui permettait des lois modificatrices unilingues a été abrogé en 1984 par la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick[44]. Pendant la même séance, le principal texte législatif qui avait fait l’objet de modifications dans une seule langue est devenu bilingue[45].

Les obligations de l’Assemblée législative et la pratique qui consiste à adopter les lois en français et en anglais étaient bien établies au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les langues officielles[46] de 2002, de sorte que cette dernière ne contient rien de réellement nouveau à cet égard ; par ailleurs, toutes les mesures transitoires en sont disparues. En matière de bilinguisme législatif, la révision de 2002 énonce ceci :

9. Le français et l’anglais sont les langues officielles de la législation.

10. La version française et la version anglaise des lois du Nouveau-Brunswick ont également force de loi.

11. Les projets de lois sont déposés à l’Assemblée législative simultanément dans les deux langues officielles et ils sont aussi adoptés et sanctionnés dans les deux langues officielles.

12. Les lois de la Législature sont imprimées et publiées dans les deux langues officielles[47].

En abordant ce type de dispositions, les tribunaux ont dû se prononcer sur leur effet juridique. Ainsi, à la suite d’événements survenus au Manitoba, où les lois provinciales furent adoptées dans une seule langue malgré une obligation constitutionnelle de bilinguisme, il a fallu décider si ce défaut les rendait inopérantes. Dans deux jugements sur la question[48], la Cour suprême du Canada a confirmé le caractère obligatoire de l’exigence, alors que la province plaidait sa nature déclaratoire. Par conséquent, l’omission de se conformer au texte de la Constitution invalide les lois adoptées dans une seule langue. Pour ce qui est des lois adoptées dans une langue avant la mise en oeuvre des obligations linguistiques législatives et constitutionnelles, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, dans un jugement rendu dix ans après la proclamation de l’article 18 (2) de la Charte, a conclu qu’une loi privée adoptée en 1958, toujours en vigueur et parue en anglais seulement n’est pas invalide pour autant[49]. Conclure autrement aurait donné un effet rétroactif à la modification constitutionnelle de 1982. Contrairement au gouvernement fédéral et au Manitoba qui ont adopté des obligations de bilinguisme dès leur création, le Nouveau-Brunswick a longtemps légiféré dans une seule langue avant de se convertir au bilinguisme. Cependant, le fait que la loi a été adoptée avant la Charte peut ne pas être déterminant quant à sa validité[50].

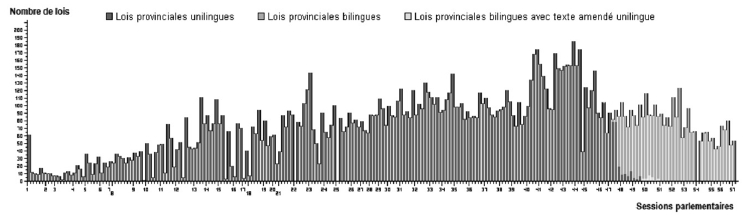

Visuellement, la situation linguistique en matière de législation se présente à peu près comme le montre la figure 1. Celle-ci illustre l’ensemble de l’activité législative au Nouveau-Brunswick de 1786 à 2010 selon les sessions parlementaires. Les segments foncés représentent les lois adoptées dans une seule langue, alors que les segments clairs correspondent à celles qui ont été adoptées en français et en anglais. On constate une proportion croissante des lois publiées dans les deux langues officielles en raison de la mise en oeuvre de la LLO 1969. Il y a également une tendance générale à la hausse de l’activité législative provinciale jusqu’à la deuxième session de la 44e législature (1961-1962). Elle se relâche sensiblement pour la période qui débute à la 35e session et se termine à la 40e, ce qui coïncide avec la fin de la Première Guerre mondiale, la grande dépression puis la seconde Guerre mondiale. L’activité législative se rattrape rapidement ensuite. Son effondrement depuis la 45e législature (1963) est toutefois sans équivoque. Cela peut s’expliquer en partie par le recours plus fréquent à la législation déléguée.

Figure 1

Distribution des lois du Nouveau-Brunswick adoptées au cours de sessions parlementaires (1786 à 2010)

2 La législation déléguée

Dans le régime constitutionnel canadien, la législation déléguée occupe une position semblable à celle de la législation primaire, bien qu’elle en diffère à certains égards. Elle a évidemment force légale, mais sa nature suggère l’existence d’une loi habilitante dont elle dépend. À ce titre, les textes réglementaires sont invalides s’ils dépassent les cadres de leur autorité fondatrice, en plus des motifs de révision fondés sur la Constitution ; la législation primaire, quant à elle, peut seulement être invalidée pour des motifs constitutionnels. D’un autre côté, la législation primaire doit nécessairement être adoptée par l’ordre gouvernemental approprié sans possibilité de délégation[51], alors que le pouvoir d’édicter des règlements peut être délégué à des organismes qui relèvent d’un palier législatif différent[52].

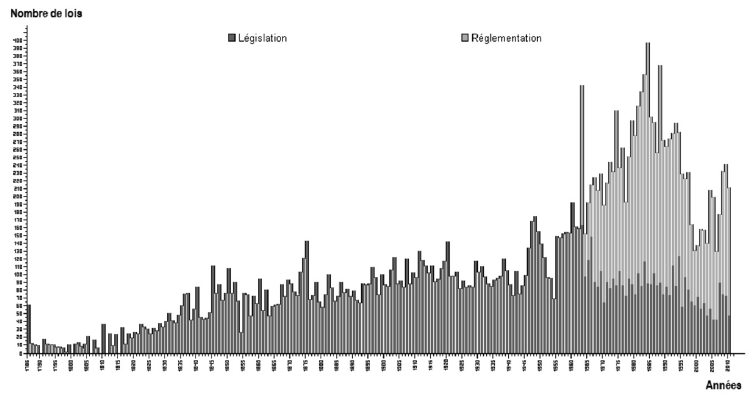

Si nous adaptons les données de la figure 1 pour illustrer l’activité législative sur une base annuelle en y éliminant la considération linguistique puis en y représentant la réglementation, nous obtenons la figure 2. On y constate que depuis 1963 la réglementation s’est grandement substituée à la législation. L’année 1963 se démarque par l’entrée en vigueur, le 1er mai, de la première loi sur les règlements[53]. Il s’en est suivi la publication d’un recueil de 179 règlements dont aucun n’a été bilingue. Comme nous en avons déjà discuté, aucune obligation de ce genre n’existait alors, la LLO 1969 ayant seulement été adoptée six ans après. Tous les règlements, sauf quatre, ont été déposés le 1er novembre 1963 et dix ont été modifiés entre le moment de leur dépôt et leur publication. Contrairement à l’impression laissée par la figure 1, une croissance continue de l’activité législative apparaît dans la figure 2 quoiqu’un relâchement soit notable depuis le milieu des années 80. Depuis 1963, il est très difficile d’obtenir une image complète du droit provincial sans tenir compte de la législation déléguée.

Figure 2

Distribution des lois et des réglements du Nouveau-Brunswick selon les années (1786 à 2010)

Comme la figure 2 le révèle, l’adoption de la loi sur les règlements en 1962 a permis de réduire considérablement le recours à la législation. Beaucoup d’éléments traités antérieurement par les lois sont ainsi devenus régis par règlement, dont les formulaires, les tables de frais ou les règles de pratique. Les textes législatifs se limitent davantage à définir le cadre juridique pertinent en laissant au lieutenant-gouverneur en conseil, aux ministres ou aux autres entités responsables le soin de s’occuper des détails plus techniques de leur mise en oeuvre. Dès lors, de l’information importante quant aux droits et aux obligations des citoyens ne se trouve plus dans le document principal, et il faut se tourner vers les ouvrages secondaires pour la consulter. Dans la mesure où la langue de publication de la réglementation ne correspond pas à celle de la législation, les problèmes discutés précédemment refont surface.

Précisons que le législateur néo-brunswickois était conscient de cette situation lorsqu’est venu le temps de fixer les obligations linguistiques provinciales, d’où les clauses résiduelles contenues à la LLO 1969. Ses articles 9 et 10 portaient alors sur les documents autres que législatifs :

9. Sous réserve de l’article 16, les avis, pièces, documents officiels ou écrits, dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province, l’un de ses organismes ou une société d’État, doivent être imprimés dans les langues officielles.

10. Sous réserve de l’article 16, les avis, annonces et pièces de caractère officiel ou non paraissant dans la Gazette [royale] doivent être imprimés dans les langues officielles[54].

Quoique la réglementation n’y soit pas explicitement mentionnée, les termes semblent être suffisamment larges pour l’inclure. Quant à la réserve de l’article 16, elle énonce ceci :

16. Lorsque

le nombre de personnes en cause le justifie ;

l’esprit de la présente loi l’exige ; ou

si l’on juge qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la bonne application de la présente loi ;

le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements précisant l’application des articles 9, 10 et 11 et du paragraphe (1) de l’article 14[55].

L’équivalent de l’article 16 paru dans la loi révisée de 1973 a été modifié en 1975 pour retirer la référence à l’article 14 (1) et le soumettre à sa propre réserve[56], mais cela n’a aucune conséquence sur le contenu des articles 9 et 10.

Les clauses résiduelles précitées furent proclamées le 1er juillet 1977, mais pas avant qu’un règlement sous l’empire de l’article 16 soit adopté, dont l’entrée en vigueur fut aussi fixée à la même date. Celui-ci avait pour objet de définir ce que l’on entendait par règlement en soumettant ces clauses à des réserves analogues à celles que nous avons décrites précédemment en matière de lois. Les documents suivants étaient visés : « les règlements, proclamations, règles, arrêtés ou décrets prescrits en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des arrêtés municipaux, règlements administratifs ou résolutions adoptés par une autorité locale ou une compagnie constituée en corporation en vertu des lois de la province[57] ». Les règlements n’avaient pas à être publiés dans les deux langues officielles lorsque les critères suivants étaient satisfaits :

2. (1) Les articles 8 et 9 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ne s’appliquent pas à un règlement

qui n’a été établi que dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ;

qui modifie un règlement établi dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ; ou

qui est établi en vertu d’une loi adoptée dans une seule des langues officielles[58].

Seuls les nouveaux règlements publiés après le 1er juillet 1977 et adoptés sous le régime de lois déjà en format bilingue devaient être en français et en anglais. Le troisième alinéa n’a pour ainsi dire jamais été appliqué puisque, comme nous l’avons souligné précédemment, les lois d’intérêt public étaient presque toutes bilingues après la refonte de 1973. Le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas investi habituellement du pouvoir d’adopter des règlements en vertu des lois privées. Seule la restriction de l’article 2 (1) b) a eu un effet observable.

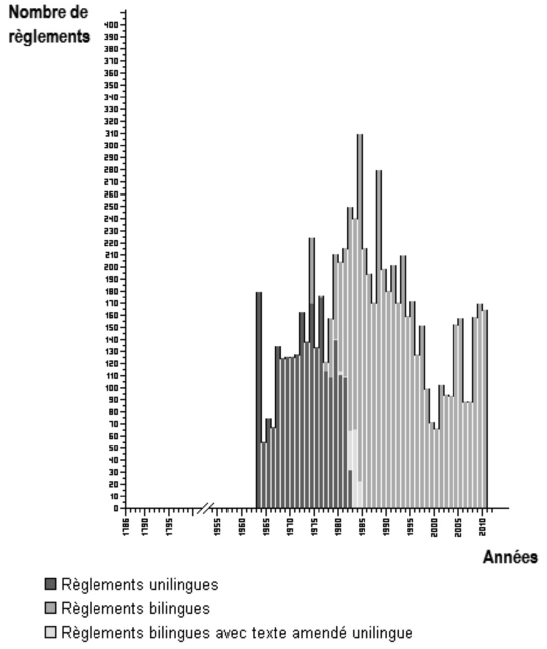

Une consultation des recueils de règlements révèle que certains ont été produits en format bilingue avant la proclamation des articles 9 et 10 de la LLO 1969, dont trois qui ont été établis sous le régime de cette dernière. En 1974, 55 règlements établissant des formulaires ont paru aussi en français et en anglais. Pour le reste, il a fallu attendre l’entrée en vigueur des articles 9 et 10, le 1er juillet 1977. Il n’y a pas eu de processus de refonte et de consolidation des règlements, comme cela a été le cas pour les lois, et ce n’est que graduellement que les versions unilingues ont été remplacées par des versions bilingues. La figure 3 illustre les changements observés dans la langue de publication des règlements. Une fois encore, l’année 1982, qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la Charte, représente l’année charnière. Elle a aussi marqué un effort plus soutenu, jusqu’en 1985, pour achever le travail de réadoption des règlements en format bilingue. L’évolution jurisprudentielle combinée à la Charte y a sûrement joué pour quelque chose.

Figure 3

Distribution des réglements du Nouveau-Brunswick selon les années (1963 à 2010)

L’article 18 (2) de la Charte a eu pour effet de transposer au Nouveau-Brunswick les obligations correspondantes du législateur fédéral, du Québec et du Manitoba en vertu des articles 133 de la Loi constitutionnelle de 1867[59] et 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba[60]. Lesdites dispositions exigent l’impression bilingue des lois de ces trois instances. En 1890, à peine 20 ans après l’entrée en vigueur de sa loi constituante, le Manitoba s’est défait de cette obligation sans recourir à une modification constitutionnelle[61]. Cela a mené à une série de causes importantes près d’un siècle plus tard[62], dont l’une en 1992 traitant de la législation déléguée[63]. Durant les années 1970, le Québec a aussi tenté de se défaire de ses obligations par simple loi, et il s’en est suivi une autre série de litiges.

En 1979, la Cour suprême s’est prononcée sur la validité de la Charte de la langue française[64] du Québec, celle-ci rendant officielle la seule version française des lois et des règlements. Alors que l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 se réfère aux lois, rien n’est dit de la réglementation. Dans un très bref énoncé, les juges du plus haut tribunal du pays ont accepté unanimement que la législation déléguée soit aussi visée par l’obligation :

Pour ce qui est de la question de savoir si les « règlements » établis sous le régime des lois de la législature du Québec sont des « actes » au sens de l’art. 133, il est évident que ce serait tronquer l’obligation imposée par ce texte que de ne pas tenir compte de l’essor de la législation déléguée. Il s’agit d’un cas où le plus englobe le moins. L’article 9 des dispositions contestées, en reconnaissant un statut officiel uniquement au texte français des règlements aussi bien que des lois, et l’art. 10, en donnant un statut subordonné à la version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements, paraissent mettre tous ces textes sur un même pied en ce qui concerne la langue et, par conséquent, au regard de l’art. 133[65].

La figure 2 confirme une observation similaire dans le cas du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne l’essor de la législation déléguée depuis 1963. Bien entendu, le passage précité a rapidement exigé des clarifications. Il a fallu mieux définir la portée de l’obligation par rapport à la législation déléguée et le type de documents visés, car une loi peut donner lieu à des pouvoirs de différentes natures. Des motifs plus détaillés ont donc suivi en 1981[66]. La Cour suprême y a expliqué que les documents visés sont ceux qui gardent un lien suffisamment étroit avec l’organe législatif de sorte qu’ils constituent des actes de la législature. À noter que le Procureur général du Nouveau-Brunswick est intervenu en faveur des intimés dans le pourvoi initial, tout en s’abstenant lors de la seconde audience.

En copiant l’article 133, l’article 18 (2) de la Charte a forcément reproduit au Nouveau-Brunswick les obligations concernant la législation déléguée. Par conséquent, il semble faire peu de doute que son exigence constitutionnelle dépasse les seuls documents adoptés en Chambre. Que la garantie soit inscrite à même la Charte plutôt que dans la Loi constitutionnelle de 1867 risque d’avoir un effet minime à cet égard. Peu importe où se situe la protection, la nature et l’objet des articles 133 et 18 (2) demeurent foncièrement les mêmes. Par exemple, la Cour suprême a semblé confirmer, en 1990, que la portée des obligations linguistiques reste soumise aux caractéristiques propres à ce genre de droit. En l’occurrence, dans l’arrêt Stoffman[67], on a tenté de confondre le test appliqué dans l’arrêt Blaikie (1981) concernant la législation déléguée aux critères de l’article 32 de la Charte, mais les juges ont rejeté l’argument à l’unanimité. L’analyse des garanties linguistiques demeure distincte de l’autre.

La Cour suprême s’est prononcée pour la troisième fois sur l’étendue des obligations linguistiques en matière de législation déléguée dans le contexte du Renvoi manitobain de 1992[68]. Cette opinion s’inscrit dans une série de causes qui traitent de la modification unilatérale de 1890 faite par le Manitoba à l’article 23 de sa loi habilitante. En 1979, la Cour suprême avait déjà invalidé cette modification en la jugeant inconstitutionnelle[69]. Du même coup, la légitimité de l’ensemble du corpus législatif unilingue manitobain était remise en doute[70]. En 1985, dans un climat surchauffé[71], la Cour suprême confirmait finalement l’inévitable[72]. Il est facile d’imaginer le chaos juridique risquant de s’ensuivre. Par conséquent, le plus haut tribunal du pays a accepté de suspendre l’effet de sa déclaration afin de permettre la traduction et la réadoption de toutes ces lois en format bilingue[73]. En 1992, l’une des questions s’intéressait précisément à la législation déléguée.

Dans le deuxième renvoi manitobain, la Cour suprême s’est questionnée sur les divers types de décrets devant être produits en français et en anglais. Elle a confirmé le test formulé en 1981. L’obligation de publication bilingue repose sur la « nature législative » du texte, qui se définit en considérant sa forme, son contenu et son effet. Quant à la forme, le rapport entre la législature et le texte constitue le facteur décisif :

Notre Cour a conclu dans l’arrêt [Blaikie (1981)] qu’un rapport suffisant est établi lorsque, en vertu de la loi, le texte est adopté par le gouvernement ou lorsqu’il est soumis à l’approbation du gouvernement ou, en bref, lorsqu’« une action positive du gouvernement est nécessaire pour [lui] insuffler la vie » (p. 329)[74].

Par rapport au contenu et à l’effet, la Cour suprême précise que le texte doit généralement constituer une règle de conduite, avoir force de loi et viser un nombre indéterminé de personnes :

Une « règle de conduite » peut être décrite comme une règle qui fixe des normes de conduite, qui détermine de quelle manière des droits sont exercés et des responsabilités sont remplies. Si on la rattache à l’expression « force de loi », la règle doit être unilatérale et avoir un effet juridique obligatoire. Finalement, elle doit également s’appliquer à un « nombre indéterminé de personnes », c’est-à-dire qu’elle doit s’appliquer de façon générale plutôt que viser des personnes ou des situations précises[75].

De plus, le découpage en pièces des travaux législatifs ne permet pas d’éviter les obligations linguistiques[76]. Ce test est transposable au Nouveau-Brunswick concernant l’article 18 (2) de la Charte. Toutefois, son effet pratique reste négligeable puisque la province publiait déjà ses règlements en français et en anglais au temps de ce prononcé. La LLO 2002 a quand même pris la peine de compléter les dispositions relatives au bilinguisme législatif en ajoutant ce qui suit : « Les règles, ordonnances, décrets en conseil et proclamations dont la publication dans la Gazette royale est requise sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles[77]. »

3 L’incorporation par renvoi

L’incorporation par renvoi est une technique de rédaction législative légitime[78]. Il s’agit de réglementer une matière par l’entremise d’une norme légale d’une entité hors de l’autorité qui légifère. Ce tiers peut être privé ou public. C’est une pratique qui a une longue histoire au Nouveau-Brunswick[79]. Le texte incorporé obtient alors toutes les caractéristiques et la force d’une loi du ressort d’adoption. Cela est à distinguer d’une simple référence n’accordant aucune force légale au document mentionné. Lorsque la langue de l’ouvrage emprunté est la même que celle de l’autorité l’adoptant, alors aucun problème sérieux ne survient relativement aux obligations linguistiques. Les difficultés apparaissent lorsque ce n’est pas le cas. Il faut alors se questionner sur l’exigence du législateur de reproduire dans les langues officielles les travaux étrangers incorporés. Il est clair toutefois que les tribunaux n’acceptent pas le recours à la technique de l’incorporation par renvoi afin de contourner les obligations de bilinguisme[80].

De façon générale, la jurisprudence établit que légiférer en empruntant les textes d’une entité externe au législateur maintient l’obligation de bilinguisme, sauf s’il existe une raison légitime de ne pas traduire : « Pour trancher cette question, il faut examiner l’origine du document et le but de son incorporation. Si le document provient de l’assemblée législative qui l’a incorporé, il est clair que ce document doit être traduit conformément aux exigences […] Une assemblée législative pourra rarement justifier l’incorporation sans traduction d’un document qu’elle a elle-même produit[81]. » Pour déterminer si le document provient de l’assemblée, il faut encore étudier son rapport organique avec le législateur selon le critère de l’arrêt Blaikie (1981). Pour les ouvrages externes, l’enjeu se révèle plus complexe. Lorsque l’objectif du législateur est de faciliter la collaboration entre gouvernements ou s’il s’agit d’incorporer des normes techniques relevant d’une expertise particulière, alors l’intégration sans traduction peut être permise[82]. L’expression « normes techniques » fait sûrement référence à leur caractère scientifique plutôt que juridique. Habituellement, dans ces cas, le législateur ne tente pas de contourner ses obligations constitutionnelles. Par conséquent, même lorsque le gouvernement n’est pas l’auteur du document, il peut exister une obligation de le produire dans l’autre langue officielle.

Dans les cas où il y a une obligation de produire le document incorporé par renvoi dans une autre langue, la question soulève des difficultés qui n’existaient pas lors de la rédaction de la loi. Ainsi, un tel ouvrage bilingue peut seulement être produit par la traduction. Puisque l’original est sous le contrôle d’une entité externe, sa première langue de rédaction en dépend aussi. Le législateur du Nouveau-Brunswick ne pouvant s’interposer dans les activités du tiers, sa seule avenue est de s’approprier l’ouvrage pour l’adapter selon ses obligations linguistiques. La force autoritaire que pourrait avoir la traduction n’est pas claire, mais la version originale possède un avantage indéniable dans l’application de cette partie de la loi. Cela nous amène donc à considérer les règles d’interprétation applicables aux lois bilingues.

4 L’interprétation croisée

Dans un régime de bilinguisme officiel, la publication de lois et de règlements en français et en anglais a certaines conséquences puisqu’ils doivent en fin de compte être appliqués. Cette situation soulève une problématique qui n’existe pas en régime unilingue, même lorsque la législation peut être traduite après adoption. Dans ce cas, en présence d’une ambiguïté, les tribunaux retiennent la seule version qui a force exécutoire et ils ignorent celle qui est dans l’autre langue, et ce, en invoquant les règles habituelles d’interprétation. À l’opposé, dans un régime attribuant un statut officiel à plus d’une langue, une version des lois n’obtient habituellement pas préséance sur l’autre[83]. Au Nouveau-Brunswick, ces considérations sont venues directement de la LLO 1969. Son article 15 a précisé que, « [d]ans l’interprétation des documents officiels, [projets de loi], lois, écrits, procès-verbaux, rapports, motions, avis, annonces, pièces ou autres écrits dont fait mention la présente loi, les deux versions des langues officielles font pareillement autorité[84] ». Le principe est protégé constitutionnellement depuis 1982 par l’entremise de l’article 18 (2) de la Charte et il a été repris dans la révision de 2002[85]. En fait, même en l’absence de dispositions précises à cet égard, les tribunaux ont élaboré des règles en vue d’intégrer les différentes versions de la loi[86]. En effet, le texte n’est pas toujours clair et non équivoque et, pour régler un différend découlant d’une ambiguïté dans les cas de législation bilingue, il peut être nécessaire de recourir à l’autre version. Le cas de la législation fédérale est compliqué davantage par l’introduction d’une notion de bijuridisme[87] en plus du bilinguisme, mais cet aspect dépasse l’objet de la présente discussion.

Néanmoins, autant l’existence de deux versions d’une loi peut aider à son interprétation, autant elle peut la compliquer. Au moins quatre scénarios peuvent se présenter. D’abord, en présence d’une ambiguïté dans l’une seule des versions mais avec un sens convergent, comme pour la Constitution, « il faut alors retenir le sens de la version la moins ambiguë[88] ». Ensuite, lorsque les deux versions ont un sens clair mais large dans un cas et étroit dans l’autre, ou lorsqu’elles sont également ambiguës dans un sens convergent, il faut chercher le sens qui leur est commun. Dans ce cas, « le sens commun [favorise] normalement la version la plus restrictive[89] ». Cette dernière règle s’applique aussi dans la situation d’une ambiguïté dans l’une des versions, mais avec un sens divergent dans la mesure où il existe un degré de chevauchement entre elles. Finalement, s’il y a deux versions claires avec un sens inconciliable, « il faut alors s’en remettre aux autres principes d’interprétation[90] ». Lorsque les deux versions de la loi ont un sens convergeant, l’interprétation croisée aide généralement l’exercice. Ce n’est pas le cas en situation de sens divergent puisque l’ambiguïté relève souvent de l’existence de deux versions de la loi ; en soi, chacune des versions peut être claire, mais lorsqu’elles sont combinées elles ont une signification différente.

Il ne suffit pas toutefois d’appliquer une série de règles mécaniques et grammaticales pour effectuer l’interprétation croisée. Le sens le plus restreint ou le sens commun peut difficilement servir l’objectif du législateur s’il n’est pas compatible avec son intention originale. Par conséquent, on doit aussi chercher le sens « conforme au contexte de la loi et à l’intention du législateur[91] ». Après l’étude de l’interaction entre les versions, il s’agit en fait de franchir la deuxième étape dans la méthode de l’interprétation croisée[92]. Ainsi, dans l’affaire Laroche, la Cour suprême était d’avis « que la version anglaise du texte reflétait mieux l’intention du législateur[93] », alors que dans l’affaire Doré[94] la version française a été retenue pour la même raison. La règle s’applique aussi aux dispositions constitutionnelles adoptées en format bilingue[95]. Ironiquement, même si l’on contraint une minorité à consulter la version de la loi qui n’est pas dans sa langue[96], l’interprétation croisée relève des droits linguistiques en accordant un droit de cité à la langue minoritaire dans l’application des lois[97], en plus de leur rédaction. Dès lors, l’état du droit ne peut plus être déterminé en étudiant une seule des versions.

Jusqu’à maintenant, la jurisprudence a utilisé l’égalité de force des deux versions des lois à titre de règle d’interprétation. Le principe pourrait-il servir à d’autres fins ? En l’occurrence, des auteurs allèguent qu’il peut mener à une obligation de corédaction des lois[98], impliquant l’élaboration d’un projet de loi parallèlement dans les deux langues officielles, par opposition à la traduction. Cela précède l’étape des travaux de l’Assemblée législative implicite à l’adoption des lois[99]. Selon ce scénario, la règle ne concernerait pas uniquement le produit final mais aussi le procédé qui mène à la conception des lois bilingues. Cependant, la position exprimée dans la jurisprudence semble surtout aller dans le sens suivant : peu importe la façon dont le texte définitif est obtenu, les versions ont une autorité identique et, en cas de divergence, les tribunaux ne s’arrêtent pas à déterminer laquelle a été rédigée en premier[100]. Ils appliquent les principes habituels d’interprétation croisée et la conciliation des versions se fait en fonction de ce qui reflète le mieux l’intention du législateur. Une modification apportée en 2013 à l’article 12 de la LLO 2002 a précisé néanmoins que les « lois de la Législature sont corédigées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles[101] », mais il est difficile de concevoir l’application de cette règle aux documents incorporés par renvoi lorsqu’ils sont produits dans une seule langue[102]. Évidemment, sans ambiguïté, divergence ou conflit entre les versions, la règle d’interprétation croisée n’est d’aucune utilité[103].

Conclusion

Contrairement au législateur fédéral et au Manitoba, le Nouveau-Brunswick a longtemps produit ses textes légaux dans une seule langue avant d’épouser le bilinguisme législatif. À défaut de remplacer toutes ses lois, cette transformation a fait en sorte que les lois unilingues adoptées avant la réforme et non abrogées ont gardé leur force exécutoire, malgré l’obligation de bilinguisme. Le principe de la non-rétroactivité les a protégées contre des attaques sur leur validité, surtout après l’entrée en vigueur de l’article 18 (2) de la Charte. Pour cette raison, la mise en oeuvre du bilinguisme législatif s’est faite graduellement après l’adoption de la LLO 1969. Le principal élément de cette progression a été la production du recueil des lois révisées de 1973. Depuis lors, l’adoption de lois bilingues au Nouveau-Brunswick est devenue pratique courante et la Charte lui a maintenant conféré un statut constitutionnel. Selon les prononcés judiciaires sur le sujet, la législation déléguée est aussi visée par cette obligation. Celle-ci a connu une expansion considérable depuis l’adoption de la première loi sur les règlements en 1962. Les tribunaux n’acceptent pas non plus que les obligations linguistiques soient contournées par des artifices dans le processus d’adoption des lois ou en y incorporant des documents unilingues devant avoir force exécutoire.

Avec l’adoption des textes législatifs en plusieurs langues, une question survient aussi au moment d’en déterminer le sens. Il faut alors étudier les deux versions plutôt qu’une seule. Lorsque leur sens converge, on doit généralement retenir celui qui est compatible avec l’intention du législateur et commun aux deux. Lorsque les versions divergent du point de vue du sens et n’ont aucun dénominateur commun, il faut recourir aux autres règles d’interprétation pour résoudre l’ambiguïté. L’interprétation croisée peut ainsi faciliter la lecture d’une loi, mais elle peut également la compliquer lorsque l’ambiguïté découle d’un conflit entre les versions. Rappelons que dans cet exercice, il n’est pas question de déterminer laquelle des versions a été rédigée en premier. Par ailleurs, l’interprétation croisée est plus difficilement applicable aux documents incorporés par renvoi, même lorsque l’obligation linguistique est engagée et que le document est traduit par l’autorité l’adoptant. Dans ce cas, l’original demeure la référence par excellence.

Ainsi, le bilinguisme législatif joue un rôle important pour une minorité, même s’il sert surtout aux juristes. En partant, il intègre une nouvelle langue dans le processus de production des lois et permet donc à la collectivité qui la parle de s’y reconnaître. Ensuite, avec le processus judiciaire d’interprétation et d’application considérant les deux versions des lois, la langue minoritaire devient intimement liée à la formulation des règles juridiques qui régissent l’ensemble de la population. Cette mesure rehausse dès lors la visibilité de la minorité par l’introduction de sa langue au centre des décisions fondamentales de la société, ce qui rend plus difficile sa marginalisation.

Appendices

Note biographique

Gaétan Migneault

L’auteur est membre praticien de l’Association du Barreau du Nouveau-Brunswick et avocat au sein du Cabinet du Procureur général du Nouveau-Brunswick. Les opinions exprimées dans le texte qui suit sont celles de l’auteur et ne lient aucunement le Procureur général du Nouveau-Brunswick.

Notes

-

[1]

Donald Poirier, « La common law en français : outil d’assimilation ou de prise en charge ? », (1997) 1 R.C.L.F. 215 ; Teresa Scassa, « Langue et justice : la transformation du droit », (1997) 1 R.C.L.F. 247.

-

[2]

Voir : Rémi Michael Beaupré, Interprétation de la législation bilingue, Montréal, Wilson & Lafleur, 1986 ; Ruth Sullivan, « Some Problems with the Shared Meaning Rule as Formulated in R. v. Daoust and The Law of Bilingual Interpretation », (2010-2011) 42 Rev. D. Ottawa 71.

-

[3]

Voir l’arrêt Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, par. 31-34.

-

[4]

R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89, 107.

-

[5]

R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, 626-627 et 631-643.

-

[6]

Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, 1070.

-

[7]

Id., 1074-1075.

-

[8]

R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, préc., note 5, 638 et 643. Cet arrêt ne s’est pas penché précisément sur l’exigence quant à la forme (633), mais il a plutôt traité de l’exigence quant au fond.

-

[9]

R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, par. 58.

-

[10]

An Act to prevent Acts of the General Assembly from taking effect from a Time prior to the Passing thereof, N.-B. 1796, 36 Geo. III, c. 1.

-

[11]

Id., préambule.

-

[12]

L’exigence linguistique a disparu des consolidations subséquentes : Of the Promulgation and Repeal of Statutes, L.R.N.B. 1854, c. 162, art. 2 ; Promulgation and Repeal of Statutes, L.R.N.B. 1877, c. 120, art. 2.

-

[13]

Dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, par. 71, le juge Major, pour la Cour suprême unanime, affirme ceci : « Il n’existe […] aucune exigence générale que la législation ait une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois perçue comme étant injuste. » Ainsi, le fait qu’une action puisse être perçue comme injuste ne la rend pas invalide. La reconnaissance législative de 1796 n’a pas élevé ce principe au rang constitutionnel. Voir aussi l’arrêt Colombie-Britannique (Procureur général) c. Christie, [2007] 1 R.C.S. 873.

-

[14]

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte »). Voir aussi, Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, par. 49, 51 et 53-60.

-

[15]

An Act to Regulate the Printing and Distribution of the Acts of Assembly, N.-B. 1850, 13 Vict., c. 19. Cette mesure contraste avec la loi antérieure de 1835 : An Act to declare all Acts of Assembly to be public Acts, N.-B. 1835, 5 Will. IV, c. 17.

-

[16]

An Act to Repeal an Act Intituled An Act to Regulate the Printing and Distribution of the Acts of Assembly, N.-B. 1852, 15 Vict., c. 2.

-

[17]

An Act Relating to the Engrossment of Acts of the Legislature, N.-B. 1876, 39 Vict., c. 2.

-

[18]

An Act for Shortening the Language used in Acts of Assembly in this Province, N.-B. 1851, 14 Vict., c. 18.

-

[19]

An Act for the further amendment of the Law and the better advancement of Justice, N.-B. 1852, 15 Vict., c. 42.

-

[20]

An Act to regulate the publication of the Revised Statutes and other Acts of Assembly, N.-B. 1854, 17 Vict., c. 16.

-

[21]

An Act to Consolidate the Public Statutes, N.-B. 1876, 39 Vict. mentionnée dans An Act to Provide for Certain Amendments and Additions to an Act Passed in the Thirty Ninth Year of the Reign of Her Majesty, Intituled “An Act to Consolidate the Public Statutes of New Brunswick”, N.-B. 1877, 40 Vict., c. 13.

-

[22]

An Act to Authorize a Revision and Consolidation of the Statutes of the Province, N.-B. 1900, 63 Vict., c. 9 ; An Act to Amend the Act 63 Victoria, Chapter 9, Intituled “An Act to Authorize a Revision and Consolidation of the Statutes of the Province”, N.-B. 1902, 2 Edw. VII, c. 39 ; An Act to Revise and Consolidate the General Public Statutes of New Brunswick, N.-B. 1903, 3 Edw. VII, c. 44 ; An Act to amend “An Act to Authorize a Revision and Consolidation of the Statutes of the Province, N.-B. 1904, 4 Edw. VII, c. 15.

-

[23]

An Act to authorize a revision and consolidation of the Statutes of the Province, N.-B. 1924, 14 Geo. V, c. 19 ; An Act to Revise and Consolidate the General Public Statutes of New Brunswick, N.-B. 1927, 17 Geo. V, c. 39 a.

-

[24]

An Act to prevent Acts of the General Assembly from taking effect from a Time prior to the passing thereof, préc., note 10, art. 1.

-

[25]

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1969, c. 14 (ci-après « LLO 1969 »).

-

[26]

Par exemple, la loi intitulée An Act relating to Common Schools, N.-B. 1871, 34 Vict., c. 21, aurait été imprimée en français avant son adoption : Alexandre J. Savoie, Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-Brunswick. 1871-1971, vol. 1 « Du français au compte-gouttes 1871-1936 », Edmundston, Alexandre J. Savoie, 1980, p. 100. Le manuel scolaire, comprenant une copie de la loi et des règlements, a aussi été produit en français en 1877, travail pour lequel l’imprimeur du Moniteur acadien a reçu 325 $ : « Public Printing », Journal of the House of Assembly of the Province of New Brunswick, Fredericton, Imprimeur de la Reine, 1880 (appendice).

-

[27]

LLO 1969, préc., note 25, art. 6-8.

-

[28]

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.B. 1973, c. O-1 (ci-après « LLO 1973 »).

-

[29]

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1975, c. 42, art. 1.

-

[30]

Loi sur la révision des lois, L.N.B. 1972, c. 13.

-

[31]

Loi constituant la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick ; The New Brunswick Teachers’ Association ; et l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1970, c. 59.

-

[32]

Loi servant à créer le Comité de mise en valeur de Fort La Tour à Saint-Jean, L.N.B. 1972, c. 75.

-

[33]

Loi constituant la Société Collège Saint-Louis/Maillet, L.N.B. 1972, c. 81.

-

[34]

Loi sur l’Association des avocats, L.N.B. 1973, c. 80.

-

[35]

Loi modifiant la Loi sur la révision des lois, L.N.B. 1974, c. 11, art. 1 b).

-

[36]

An Act to Amend the Elections Act, L.N.B. 1973, c. 92. Cette loi a été originellement adoptée et publiée en anglais uniquement, sauf l’annexe qui a été produite dans les deux langues officielles, pour paraître dans le supplément des lois révisées de 1973 en français et en anglais.

-

[37]

Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), vol. 1, 1981, p. 608.

-

[38]

R. c. Voisine, (1984) 57 N.B.R. (2e) 38, 50 et 51.

-

[39]

Loi confirmant l’entrée en vigueur des Lois révisées, L.N.B. 1975, c. 6, art. 1.

-

[40]

John D. Honsberger, « Bi-lingualism in Canadian Statutes », (1965) 43 R. du B. can. 314, 321 et 322.

-

[41]

An Act to Amend the Keswick Islands Act, L.N.B. 1977, c. 29 ; An Act to Amend the University of New Brunswick Act, L.N.B. 1977, c. 54 ; An Act to Amend the University of New Brunswick Act, L.N.B. 1978, c. 60 ; An Act to Amend the University of New Brunswick Act, L.N.B. 1981, c. 76.

-

[42]

Charte, préc., note 14, art. 18 (2).

-

[43]

Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, (1986) Journaux de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, art. 112 (2).

-

[44]

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1984, c. 28, art. 7.

-

[45]

Loi sur l’Université du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1984, c. 40.

-

[46]

Loi sur les langues officielles, L.N.B. 2002, c. O-0.5 (ci-après « LLO 2002 »).

-

[47]

Id., art. 9-12.

-

[48]

Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032 ; Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 (ci-après « Renvoi manitobain de 1985 »). Voir aussi Christine Ruest, « Constitutional Guarantees for Official Languages in the Legislative Process », dans Joseph Eliot Magnet (dir.), Official Languages of Canada, Markham, LexisNexis, 2008, p. 207, aux pages 222 et 223.

-

[49]

R. c. Losier, [1992] N.B.J. no 672. Cette conclusion est contestée dans Robert Leckey et André Braën, « Le bilinguisme dans le domaine législatif », dans Michel Bastarache (dir.), Les droits linguistiques au Canada, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 41, à la page 98.

-

[50]

Procureur général (Québec) c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, 87 et 88.

-

[51]

In re the Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 ; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31.

-

[52]

PEI Potato Marketing Board c. Willis, [1952] 2 R.C.S. 392 ; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board et al., [1968] R.C.S. 569 ; Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198 ; Peralta c. Ontario, [1988] 2 R.C.S. 1045 ; Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, [2005] 1 R.C.S. 292, par. 51-55.

-

[53]

An Act to Provide for the Central Filing and Publication of Regulations, L.N.B. 1961-62, c. 15.

-

[54]

LLO 1969, préc., note 25, art. 9 et 10.

-

[55]

Id., art. 16.

-

[56]

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1975, c. 42, art. 2. Voir Gaétan Migneault, « La langue de la justice au Nouveau-Brunswick selon une perspective historique », (2013) 54 C. de D. 781, 791.

-

[57]

Règl. N.-B. 1977-72, art. 1.

-

[58]

Id., art. 2.

-

[59]

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).

-

[60]

An Act to amend and continue the Act 32 and 33 Victoria, chapter 3 ; and to establish and provide for the Government of the Province of Manitoba, Can. 1870, 32 et 33 Vict., c. 3.

-

[61]

Voir la loi intitulée An Act to Provide that the English Language Shall be the Official Language of the Province of Manitoba, Man. 1890, 53 Vict., c. 14.

-

[62]

Voir supra, note 48.

-

[63]

Voir le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212 (ci-après « Renvoi manitobain de 1992 »).

-

[64]

Charte de la langue française, L.Q. 1977, c. 5, art. 7-10.

-

[65]

Procureur général du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, 1027.

-

[66]

Procureur général du Québec c. Blaikie et autres, [1981] 1 R.C.S. 312.

-

[67]

Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483, 507-510 (j. La Forest) et 540-541 (j. Wilson).

-

[68]

Renvoi manitobain de 1992, préc., note 63.

-

[69]

Procureur général du Manitoba c. Forest, préc., note 48.

-

[70]

Voir l’arrêt Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449.

-

[71]

Brian Mulroney, Mémoires, Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, p. 326-335 et 346-349 ; Russell Doern, The Battle Over Bilingualism. The Manitoba Language Question. 1983-85, Winnipeg, Cambridge Publishers, 1985.

-

[72]

Renvoi manitobain de 1985, préc., note 48.

-

[73]

Voir : Ordonnance : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S. 347 ; Ordonnance : Droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 1417.

-

[74]

Renvoi manitobain de 1992, préc., note 63, 224.

-

[75]

Id., 224 et 225.

-

[76]

Sinclair c. Québec (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 579.

-

[77]

LLO 2002, préc., note 46, art. 13.

-

[78]

R. c. Furtney, préc., note 4, 105-106 ; Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, par. 114 et 116 ; Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, préc., note 52, par. 53-59.

-

[79]

Voir la loi intitulée An Act for the Relief of His Majesty’s Roman Catholic Subjects in this Province, N.-B. 1830, 10 et 11 Geo. IV, c. 33.

-

[80]

Québec (Procureur général) c. Brunet ; Québec (Procureur général) c. Albert ; Québec (Procureur général) c. Collier, [1990] 1 R.C.S. 260 ; Sinclair c. Québec (Procureur général), préc., note 76.

-

[81]

Renvoi manitobain de 1992, préc., note 63, 229.

-

[82]

Id., 229-231.

-

[83]

Procureur général du Québec c. Blaikie et autres, préc., note 65, 1022.

-

[84]

LLO 1969, préc., note 25, art. 15.

-

[85]

LLO 2002, préc., note 46, art. 10.

-

[86]

Blachford c. McBain, [1892] 20 R.C.S. 269, 274 et 275 ; The King c. Dubois, [1935] R.C.S. 378, 401-403.

-

[87]

Pour un cas où la Cour suprême semble appliquer une approche bijuridique à l’interprétation d’une loi fédérale, voir l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, par. 58-65. Voir aussi : Michel Bastarache et autres, The Law of Bilingual Interpretation, Markham, LexisNexis, 2008, p. 5-6 et 114-135 ; R. Leckey et A. Braën, préc., note 49, aux pages 124-133.

-

[88]

Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, 370. Voir aussi : Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1993] 1 R.C.S. 1080, 1107 et 1108 ; R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, par. 28 ; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême (art. 5 et 6), 2014 CSC 21, par. 32.

-

[89]

R. c. Daoust, préc., note 88, par. 29. Voir aussi : Brossard (ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279, 307 ; R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, par. 5 ; Schreiber c. Canada (Procureur général), préc., note 87, par. 56.

-

[90]

R. c. Daoust, préc., note 88, par. 27.

-

[91]

Schreiber c. Canada (Procureur général), préc., note 87, par. 54. Voir aussi : Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 25 ; Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680, 693 et 694 ; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), préc., note 88, 1125 et 1126.

-

[92]

R. c. Daoust, préc., note 88, par. 30 ; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) ; Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539, par. 24-26.

-

[93]

Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 62.

-

[94]

Doré c. Verdun (Ville), préc., note 91.

-

[95]

Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 369 et 378 ; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, 287 et 288 ; Mahe c. Alberta, préc., note 88, 370 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79 (3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, 854 ; Re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights, (1984) 10 D.L.R. (4th) 491, 525-527 (Ont. C.A.).

-

[96]

M. Bastarache et autres, préc., note 87, p. 30.

-

[97]

John P. McEvoy, « The Charter as a Bilingual Instrument », (1986) 64 R. du B. can. 155, 171.

-

[98]

Voir : Rodrick A. Macdonald, « Legal Bilingualism », (1997) 42 R.D. McGill 119 ; M. Bastarache et autres, préc., note 87, p. 4-5 et 8.

-

[99]

Procureur général du Québec c. Blaikie et autres, préc., note 65, 1022.

-

[100]

R. c. Voisine, préc., note 38 ; Doré c. Verdun (Ville), préc., note 91, par. 24.

-

[101]

LLO 2002, préc., note 46, art. 12.

-

[102]

Voir M. Bastarache et autres, préc., note 87, p. 162.

-

[103]

R. c. Clark, [2005] 1 R.C.S. 6, par. 39-41.

List of figures

Figure 1

Distribution des lois du Nouveau-Brunswick adoptées au cours de sessions parlementaires (1786 à 2010)

Figure 2

Distribution des lois et des réglements du Nouveau-Brunswick selon les années (1786 à 2010)

Figure 3

Distribution des réglements du Nouveau-Brunswick selon les années (1963 à 2010)