Abstracts

Résumé

Sur la toile de fond qui est celle du rapport entre le droit et les sciences sociales, l’article qui suit énonce trois propositions épistémologiques susceptibles d’ouvrir de nouveaux horizons pour la recherche empirique en droit : décentrer le sujet ; interviewer le système à l’aide d’entretiens qualitatifs tournés vers l’observation de la communication ; et « désubstantialiser » les catégories juridiques. Ces propositions épistémologiques sont décrites comme des conditions nécessaires à la possibilité d’un regard externe sur le droit. Elles sont, par ailleurs, considérées comme favorables au développement de la recherche multidisciplinaire en droit puisque, sous certaines conditions, autant le droit que les sciences sociales peuvent bénéficier de ces trois stratégies. Les sciences sociales doivent « prendre le droit au sérieux », les recherches sur le droit devant être réalisées « avec le droit ». De son côté, le droit peut améliorer ses observations et ses modèles normatifs internes en intégrant davantage, dans ses prémisses décisionnelles, les connaissances produites par les sciences sociales.

L’auteure soulève dans son texte l’hypothèse que cette intégration — une réalité déjà bien réelle sur le terrain judiciaire, mais encore peu problématisée — tendra à se développer de plus en plus dans le monde juridique à venir. Les enjeux de société contemporains (droits religieux, droits des minorités, droits des femmes, droits des peuples autochtones, droit au suicide assisté, droit au mariage entre couples de même sexe, droits de reproduction, droits des sans-papiers, etc.) sont de plus en plus régulés par des figures juridiques caractérisées par leur texture normative ouverte (valeurs fondamentales, droits de la personne, etc.) et les sciences sociales seront davantage envisagées comme des ressources cognitives importantes de détermination et de spécification juridique, essentielles donc pour ceux qui pensent et disent le droit. En effet, puisque ces enjeux exigent des acteurs judiciaires de la créativité, de l’imagination juridique et de l’ouverture cognitive et normative à l’égard des différentes possibilités de régulation, devant la conception des différents « possibles », les sciences sociales seront, dans ce contexte, des éléments importants de « détermination » des possibles encore non actualisés.

Abstract

In this article, we argue that when interaction between law and social sciences is viewed as a backdrop, three epistemological propositions stand out as opening new horizons for empirical research in law, namely : “decentering the subject”, ‘’interviewing’’ systems by means of qualitative interviews oriented toward the observation of communication, and the “desubstantialization of legal categories’’. These epistemological premises are described as the requisite conditions for grounding an external perspective on the law. They are also considered to be favourable for the development of multi-disciplinary research in law as both law and social sciences can (under certain conditions) benefit from these three analytical strategies. Social sciences must ‘’take the law seriously’’, research in law having to be carried out ‘’with the law’’. As for law, it may improve its observations and internal normative models by more fully integrating the knowledge generated by social sciences into its decisional premises. The author advances the hypothesis that this integration — already a reality on the judicial arena, yet still lightly problematized — will tend to continuously evolve ever more in the legal universe yet to come. Contemporary social issues (religious rights, minority rights, women’s rights, native peoples’ rights, the right to assisted suicide, same-sex marriage rights, reproductive rights, the rights of undocumented persons, etc.) are increasingly regulated by legal figures characterized by their ‘’open normative composition’’ (fundamental values, human rights, etc.). Social sciences will increasingly tend to be seen as valuable cognitive resources for determining and specifying legality, thereby essential for those who conceive and shape the law. Indeed, since these issues demand creativity, juristic imagination and cognitive and normative openness from juridical actors when confronted with varying regulatory options, social sciences will in this context provide vital elements for determining potential, yet still not actualized, possibilities within this context.

Article body

Nous aimerions commencer notre texte en remerciant deux personnes incroyablement généreuses avec qui nous avons l’immense privilège et le grand plaisir d’échanger depuis longtemps à propos des idées qui sont proposées ci-dessous : Richard Dubé, professeur au département de criminologie de l’Université d’Ottawa, et Alvaro Pires, professeur au département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Nous remercions également Georges Azzaria, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, pour nous avoir offert l’occasion de donner forme à ces réflexions et de les élaborer davantage. Nous exprimons aussi notre gratitude aux évaluateurs externes de notre article pour leur lecture critique attentive et stimulante, ainsi que pour leurs commentaires pertinents.

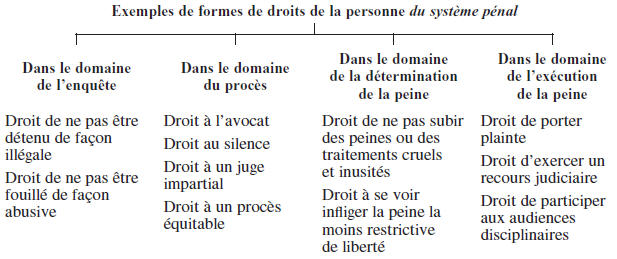

Dans notre étude, nous poursuivons deux objectifs distincts et complémentaires : nous voulons repenser la façon par laquelle nous avons l’habitude de concevoir le rapport entre le droit et les sciences sociales ; et nous tenons à suggérer trois propositions épistémologiques susceptibles de favoriser l’articulation entre ces deux domaines du savoir et d’ouvrir de nouveaux horizons pour la recherche empirique en droit. Notre réflexion est tirée d’une recherche empirique sur les droits de la personne du système pénal[1], recherche qui a été élaborée dans une perspective multidisciplinaire inspirée des méthodes constructivistes des sciences sociales, l’entretien semi-dirigé ayant été la principale méthode de collecte des données utilisée.

Le travail empirique et le travail théorique alors entrepris nous ont amenée progressivement à une réflexion sur notre réflexion, à un questionnement sur le questionnement épistémologique, un travail qui se révèle un passage obligatoire pour celui ou celle qui se propose de remettre en question le droit à partir des outils des sciences sociales. Comment respecter le système de référence dans lequel le travail voulait s’inscrire, la science, et décrire de façon appropriée et rigoureuse le système observé, le système juridique ? La recherche multidisciplinaire est-elle possible, utile, pertinente, faisable ? Comment parler à la fois aux juristes et aux scientistes sociaux, d’une façon qui respecte les valeurs, les normes et les conventions des deux systèmes d’appartenance ? Notre volonté de faire face à ce questionnement, contrariant ainsi une tendance naturelle à le fuir, nous a amenée à penser à des stratégies qui pourraient nous aider à atteindre notre objectif. Ainsi, nous avons énoncé trois stratégies interreliées et théoriquement susceptibles d’être utiles aux personnes qui se proposent d’observer le droit d’un point de vue externe, tout en ne perdant pas de vue la pertinence du travail pour celles qui travaillent au sein des institutions juridiques.

Les trois propositions épistémologiques que nous voulons explorer dans notre article, et qui ont le potentiel de favoriser le dialogue entre le droit et les sciences sociales, peuvent être formulées provisoirement de la façon suivante :

le « décentrement du sujet » est une stratégie qui nous permet de mieux décrire et saisir le décalage qui peut exister entre les représentations des acteurs et la communication du système (auquel ils appartiennent), celle-ci produisant l’acteur plus que l’acteur ne la produit ;

l’entretien qualitatif conçu comme « entretien réflexif » avec le système[2] est une démarche méthodologique prometteuse pour observer la communication du système, la communication du système juridique devenant l’élément à partir duquel nous pouvons saisir empiriquement le droit comme système social ;

et « désubstantialiser des catégories juridiques » nous paraît une condition nécessaire pour pouvoir développer un regard externe sur le droit et rendre possible la recherche multidisciplinaire dans ce domaine. Cette stratégie est essentielle en vue de permettre au chercheur qui veut observer le droit (d’un point de vue externe) de contrôler ses observations et de les distinguer des observations produites par le point de vue interne.

Cette réflexion, nous voulons l’encadrer dans le débat plus large qui est celui du rapport entre le droit et les sciences sociales (sociologie, anthropologie, géographie, histoire, criminologie, économie, etc.). Ce débat est façonné la plupart du temps à l’aide de la distinction entre deux façons d’observer le droit, regard interne/regard externe, qui sont généralement vues comme incompatibles[3]. Michel van de Kerchove et François Ost explicitent les termes de cette distinction :

Alors que le point de vue interne constitue en quelque sorte un point de vue “en miroir” qui consiste à adhérer au discours que les institutions juridiques tiennent à propos d’elles-mêmes et à partager la “précompréhension” qui lui est sous-jacente, le point de vue externe suppose, au contraire, une “rupture épistémologique” ou une mise à distance théorique qui consistera soit à rendre compte en termes descriptifs et explicatifs du point de vue interne adopté par les acteurs du système juridique (point de vue externe “modéré”), soit à opérer une reconstruction théorique qui fasse entièrement abstraction de l’existence de ce point de vue interne (point de vue externe “radical”)[4] .

Nous voulons revisiter (et non reprendre) ce débat à partir d’une distinction proposée par Niklas Luhmann entre deux types de sociologie du droit : une sociologie du droit « avec le droit » et une sociologie du droit « sans le droit »[5]. Centrée exclusivement sur le regard externe, cette distinction a l’avantage d’ouvrir de nouvelles possibilités de dialogue entre les connaissances produites par le droit et celles qui le sont par les sciences sociales, nous permettant du même coup d’apporter une réponse nouvelle à la question suivante : « Qui peut dire quoi à propos du droit ? »

Pour développer les idées que nous exposerons dans notre texte, nous avons surtout tiré parti de la théorie des systèmes communicationnels ainsi que de certains outils et concepts proposés par Niklas Luhmann et Gunther Teubner, juristes et sociologues du droit allemands. Nous avons aussi mis à contribution les réflexions théoriques et épistémologiques d’Alvaro Pires, elles-mêmes élaborées en dialogue avec la théorie des systèmes communicationnels.

1 Prendre le droit « au sérieux » : la sociologie du droit « avec le droit » et la sociologie du droit « sans le droit » (Niklas Luhmann)

Qui peut dire quoi à propos du droit ? D’un côté, les juristes peuvent-ils produire des connaissances scientifiques sur le droit ? De l’autre, les scientistes sociaux peuvent-ils produire des connaissances informées sur le droit et « instructives » pour le droit[6] ? Nous pouvons dire que, de façon implicite ou explicite, ces trois questions ont occupé et occupent toujours une place importante dans les travaux qui ont, d’une façon ou d’une autre, (re)pensé les rapports entre le droit et les sciences sociales, perspectives internes et externes confondues[7]. De façon traditionnelle, les rapports entre le droit et les sciences sociales ont été envisagés, dans les deux camps, avec méfiance, indifférence, scepticisme ou incompréhension[8].

Dans un dialogue, la plupart du temps sans échange, les juristes ont tendance à considérer qu’eux seuls peuvent tenir des propos vrais sur le droit et accusent les scientistes sociaux de « sociologisme »[9], d’être incapables de saisir les conventions du droit. Pour leur part, les scientistes sociaux prétendent le contraire et accusent les juristes de « juridisme »[10], d’être incapables d’analyser le droit d’un point de vue qui lui soit externe. Remarquons que ces deux critiques, l’une comme l’autre, acceptent un a priori fort discutable (nous y reviendrons), celui qui présuppose que la qualité de l’observation est liée directement au champ disciplinaire de l’observateur et non au type d’observations réalisées par celui-ci, lesquelles sont indépendantes des qualités de l’observateur (juriste ou scientiste social).

De façon complémentaire par rapport à la distinction entre le regard externe et le regard interne, nous voulons attirer l’attention sur une autre distinction de Luhmann qui apparaît clairement dans son ouvrage A Sociological Theory of Law[11]. Dans ce dernier, Luhmann aborde directement les difficultés de la sociologie du droit lorsqu’il s’agit de saisir et de thématiser le droit comme objet d’étude[12]. La distinction proposée nous permet de problématiser deux types de sociologies du droit : la sociologie du droit « avec le droit » et la sociologie du droit « sans le droit ».

Les recherches sociologiques sur le droit « sans le droit » sont celles qui, tout en s’intéressant à certains aspects du fonctionnement du système juridique, ne thématisent d’aucune façon le droit, ses concepts, ses conventions, ses approches théoriques. En ce qui concerne la sociologie du droit « avec le droit », celle-ci exige de la part de celui qui la pratique un effort en vue de thématiser le droit en tant que tel. Il est possible d’observer, dans cette autre sociologie du droit, notamment la façon dont le système juridique se décrit et s’autoobserve ou la manière dont il prend en considération le point de vue des acteurs sociaux, etc. Dans cette perspective, l’observateur va s’intéresser, par exemple, aux théories du droit et aux autoportraits à sa disposition dans le système juridique, qu’ils proviennent de la théorie du droit, de la doctrine ou de la jurisprudence. Une sociologie du droit « avec le droit » cherche ainsi à saisir les conventions, les concepts, les idées, les théories et les systèmes d’idées du système juridique.

Quel est l’intérêt de pratiquer une sociologie du droit « avec le droit » ? Nous croyons que ce type d’approche est susceptible de transformer la recherche en droit, de faire en sorte que les recherches produites d’un point de vue externe puissent intéresser les juristes, et ultimement, contribuer à l’évolution « informée » des modèles normatifs construits par le point de vue interne, nous amenant, du même coup, à regarder d’un autre oeil la relation entre le droit et les sciences sociales. L’hypothèse que nous souhaitons mettre en avant — et que nous tenterons d’appuyer par les considérations empiriques qui vont suivre — est qu’une sociologie du droit « avec le droit » apporte, pour l’évolution des connaissances à la fois scientifiques et juridiques, un « quelque chose d’autre » qu’une sociologie du droit « sans le droit » ne peut apporter : elle dirige le regard vers des idées, des formes de fonctionnement, des contraintes et des possibilités qui resteraient autrement peu visibles. Il ne s’agit donc pas de hiérarchiser ces deux points de vue, mais plutôt d’apprécier, dans une perspective de complémentarité, les contributions qui peuvent en découler et leurs limites.

Au-delà de ces considérations plus théoriques, une question importante doit encore être soulevée : comment s’articule une recherche empirique désirant s’inscrire ouvertement à l’intérieur d’une sociologie du droit « avec le droit » ? Pour développer cette question, nous prendrons comme exemple[13] une recherche empirique que nous avons récemment réalisée dans la perspective d’une sociologie du droit « avec le droit », ladite recherche portant sur les droits de la personne du système pénal. Nous exposerons dans ce qui suit, non pas en détail, mais sur la base de ses traits essentiels, la problématique qui, dans cette recherche, a donné le coup d’envoi à notre questionnement, les questions de départ qui ont été sélectionnées, le cadre théorique que nous avons élaboré de même que la stratégie méthodologique que nous avons adoptée.

2 Pratiquer une sociologie du droit « avec le droit » : l’exemple d’une recherche empirique sur les droits de la personne du système pénal

2.1 La problématique et les questions de départ

Dans une recherche empirique sur le rapport paradoxal entre les droits de la personne et le droit criminel, nous nous sommes engagée à mieux comprendre ce qui nous apparaissait alors comme une énigme, voire une impasse, de la réforme pénale. Il est possible de saisir les contours de cette énigme à partir d’une série de questions qui nous habitaient à l’origine de notre réflexion. Si nous considérons la sémantique des droits de la personne comme une ressource cognitive et normative puissante, susceptible de faire évoluer les structures et les idées qui entourent le droit de punir, comment expliquer alors — à partir, bien sûr, d’un point de vue qui mettra en cause le droit lui-même dans l’actualisation de cette réalité — que cette sémantique n’ait pas produit d’effets innovants dans la façon de penser la sanction pénale et les modes d’intervention ? Qu’est-ce qui, sur le plan des structures et des mécanismes internes du droit, permettrait en effet de comprendre ce phénomène pour le moins sociologiquement intrigant selon lequel les droits de la personne qui s’étendent à l’intérieur des frontières du système pénal apparaissent la plupart du temps comme des droits de la personne « partisans », des droits qui défendent les uns (par exemple, les victimes) contre les autres (en l’occurrence, les coupables) ? Comment faire sociologiquement sens de cette redoutable résistance, voire de cette véritable incapacité à prendre en considération les intérêts de tous les participants de la sphère pénale et comment le faire, surtout, sans perdre de vue ce qui, dans cette dynamique, relève directement du droit, de ses modes de fonctionnement et de sa « vision du monde » ? Toujours dans le contexte d’une sociologie du droit « avec le droit », comment expliquer que les droits de la personne du système pénal, plus particulièrement dans le domaine des peines, ne semblent pas remplir leur fonction de mécanisme d’intégration ? Comment expliquer, par ailleurs, que toute une série de mouvements de défense des droits de la personne contemporains (protection des enfants, des femmes, des personnes handicapées, des minorités sexuelles, etc.) demandent des peines sévères, punitives et génératrices d’exclusion sociale au nom des droits de la personne ? Et, finalement (c’est la question plus neutre et générale derrière toutes les autres), de quelle façon les droits de la personne ont-ils été reçus et continuent-ils d’être reçus par le système de droit criminel ?

Nos tentatives préliminaires de réponse à ces questions nous ont, dans un premier temps, entraînée dans l’observation d’un paradoxe (apparent). Luhmann décrit le concept de paradoxe comme voulant indiquer « un phénomène d’observation ou de description qui consiste en ce que l’acceptation d’une description entraîne l’acceptation de la description contraire[14] ». Notre recherche a voulu explorer justement ce qui nous apparaissait alors comme l’un des paradoxes les plus « intrigants » de la pénalité contemporaine : le fait que les droits de la personne semblent pouvoir à la fois limiter le droit de punir et favoriser la modération des peines (moins de pénal pour protéger la vie et la liberté des personnes justiciables) ainsi que légitimer le droit de punir et favoriser la sévérité des peines (plus de pénal pour protéger la vie et la dignité d’autres personnes). Quand les droits de la personne se retrouvent dans l’univers cognitif, communicationnel et institutionnel du droit pénal, ils paraissaient en effet pouvoir orienter le système pénal dans des directions opposées, fonctionnant ici comme « normativité critique[15] », là comme « raison punitive ».

2.2 L’hypothèse directrice et l’approche théorique adoptée

Les recherches qui se sont penchées sur ce paradoxe ont eu tendance à vouloir l’expliquer en pointant du doigt un certain conservatisme des acteurs judiciaires ou alors en accusant certaines transformations observables à l’échelle du système politique (populisme pénal, virage à droite des politiques publiques, etc.). Pour notre part, et de façon complémentaire par rapport à ces recherches, nous avons voulu comprendre ce paradoxe en mettant au centre du problème la structure cognitive du système juridique lui-même (sociologie du droit « avec le droit »), ses idées et ses théories, tout ce qui constitue en bref ce que nous pourrions appeler le « système de pensée du système de droit criminel », lequel a aussi été décrit par Pires dans les termes de la « rationalité pénale moderne[16] ». Sans pouvoir entrer ici dans toute la complexité de cette théorie de la rationalité pénale moderne, nous tenons néanmoins à attirer l’attention sur son postulat fondamental, à savoir que les théories de la peine fondatrices du droit criminel moderne (rétribution, dissuasion, réhabilitation en milieu carcéral et dénonciation) vont mettre de côté, entre elles, certains de leurs différends pour institutionnaliser un consensus autour de trois idées centrales qui fondent présentement, chacune à leur façon, une certaine conception du droit de punir. Toutes s’entendent d’abord pour concevoir la punition ou l’intervention pénale comme une obligation de punir (et non comme une simple autorisation) ; toutes suggèrent que la « vraie » peine est une peine sévère (ou une sanction qui s’étend dans la durée) ; toutes (sur)valorisent des peines afflictives[17] ou favorables à l’exclusion sociale, ou les deux à la fois.

Ces trois idées fédératrices de toutes les théories de la peine de la première modernité empêcheraient le système de droit criminel de se concevoir autrement que dans l’hostilité et même, carrément, d’évoluer dans la façon de penser ses modes d’intervention ; ces trois idées et les théories auxquelles elles se rattachent joueraient donc un rôle clé non seulement par rapport à la détermination de la peine, mais également quant à la possibilité d’instituer des réformes significatives sur le plan des principes et des objets fondamentaux du droit criminel moderne. Elles limiteraient en effet l’espace des possibles sur le plan de l’évolution tout en façonnant et en encadrant la pensée et la prise de décision des acteurs judiciaires en ce qui a trait aux normes de sanction. Concernant ces dernières, ces théories offrent actuellement — chacune selon leurs propres motifs — le soutien cognitif nécessaire à la généralisation de la peine de prison considérée aujourd’hui encore comme la peine de référence — du moins sur le plan symbolique — ou comme « la forme essentielle du châtiment », pour reprendre la formulation de Michel Foucault[18]. L’hypothèse directrice qui allait alors diriger notre réflexion sur la question de la réception des droits de la personne dans le système pénal est que les mêmes idées qui composent ici les théories fondatrices du droit criminel moderne (rétribution, dissuasion, réhabilitation en milieu carcéral et dénonciation) interviennent de manière particulière dans ce processus de réception « paradoxal » de la sémantique des droits de la personne au sein du système pénal et influent négativement sur l’évolution de ce système social vers des configurations plus garantistes pour ce qui est des normes de sanction. En d’autres mots, l’hypothèse de départ était que les théories modernes de la peine en sont venues à constituer de véritables « obstacles épistémologiques[19] » à l’innovation (cognitive) en ce qui concerne la façon de concevoir les modes d’intervention et les peines, ce qui a empêché ainsi le développement des droits de la personne garantistes dans le domaine de la détermination de la peine.

2.3 Quelques notes méthodologiques

D’un point de vue empirique et méthodologique, notre recherche s’est appuyée sur des entretiens qualitatifs réalisés auprès d’acteurs judiciaires qui travaillent au sein des organisations centrales du système juridique, c’est-à-dire les tribunaux[20]. Procureurs et juges (cours de première instance et cours d’appel, y compris la Cour suprême du Canada) ont donc été interviewés. Le recours aux points de vue de ces professionnels du droit comme terrain d’observation pour la constitution d’un corpus empirique nous semblait pertinent parce qu’il est possible hypothétiquement de considérer que les juges, à l’intérieur du cadre qui définit leur pouvoir discrétionnaire, de même que les procureurs, à qui revient notamment la tâche de proposer ou de recommander au juge la sanction juste et bonne, sont les acteurs les mieux placés pour reconnaître et faire intervenir (ou non) les droits de la personne comme un critère décisionnel valable dans le processus de la détermination de la peine. Cela est d’autant plus pertinent que le pouvoir de ces acteurs judicaires dans la détermination du droit s’est considérablement accru depuis la constitutionnalisation et la judiciarisation des droits de la personne[21]. Le choix de recourir au point de vue des acteurs judiciaires était pour nous aussi une façon de respecter l’engagement de pratiquer une sociologie du droit « avec le droit ». Nous avons donc utilisé une démarche « classique » en sciences sociales (analyse qualitative centrée sur des entretiens semi-directifs), mais nous avons privilégié une approche épistémologique innovatrice en explorant, suivant les recommandations de Pires, la possibilité de réaliser des « entretiens avec des systèmes » (et non avec des acteurs). Comme nous le verrons, cette façon de procéder nous a amenée à la formulation des trois propositions épistémologiques que nous voulons ici mettre en valeur.

3 Ouvrir de nouveaux horizons pour la recherche empirique sur le droit : trois stratégies prometteuses

3.1 Le « décentrement du sujet » comme stratégie créant de nouveaux horizons épistémologiques pour la recherche empirique sur le droit

L’approche épistémologique que nous avons choisie pour ancrer notre recherche nous a obligée à effectuer un déplacement que nous pouvons ainsi nommer : le « décentrement du sujet ». Comme l’explique Teubner, ce choix théorique et épistémologique est exigeant, car il oblige à ce qui suit :

[F]aire éclater la fixation de la sociologie empirique du droit sur la psychologie des acteurs, sur la “perspective exclusivement interne des acteurs”, afin de la rendre plus perméable aux caractéristiques structurelles des systèmes sociaux, des discours, des processus communicationnels, bref aux caractéristiques des configurations sociales autonomes de quelque dénomination que ce soit[22].

Le « décentrement du sujet » nous invite à chercher les réponses à nos questions directrices dans l’historicité du système, dans ses structures cognitives plutôt que dans la psychologie des acteurs. Il ne s’agit pas ici de personnifier le système, mais de reconnaître que les systèmes ont un point de vue et une perspective sur eux-mêmes et sur leur environnement, et ce, indépendamment des points de vue qui peuvent se manifester dans la conscience des acteurs. Pour Teubner, le droit n’échappe pas aux implications de ce positionnement : « institutions such as law do “think” independently from their members’ minds. The law autonomously processes information, creates worlds of meaning, sets goals and purposes, produces reality constructions, and defines normative expectations — and all this quite apart from the world constructions in lawyers’ minds[23]. »

Quelles sont les implications de cette approche ? Cette approche nous invite à changer le point d’observation de l’analyse pour faire émerger ce « quelque chose d’autre » auquel nous faisions référence plus haut. L’approche doit ainsi pouvoir contribuer à jeter un peu de lumière sur des angles morts qu’une analyse centrée sur l’individu ne permet pas de prendre en considération. Nous sommes en présence de deux possibilités d’observation reposant sur deux niveaux d’observation distincts : le système social et les systèmes psychiques (conscience des acteurs, des individus). Nous avons choisi de les représenter comme suit :

Figure 1

La communication comme niveau d’observation privilégié dans la recherche

L’approche que nous avons privilégiée, c’est-à-dire décentrer le sujet pour se recentrer sur le système, demande une stratégie d’observation différente d’une approche qui serait centrée sur le point de vue des acteurs. Elle conduit, de ce fait, à des résultats qui sont eux aussi différents des résultats auxquels nous serions arrivée dans une approche plus classique. La partie qui suit nous servira à préciser les implications de cette approche.

3.1.1 Une illustration empirique de l’intérêt d’une observation qui obéit au postulat épistémologique du « décentrement du sujet » : la détermination de la peine, human process ou systemic process ?

Pour marquer le contraste entre l’approche que nous privilégions et l’approche plus classique, nous nous référerons à la recherche menée par John Hogarth sur la détermination de la peine et exposée dans son ouvrage Sentencing as a Human Process (1971)[24]. Cette recherche peut en effet être considérée comme une étude ayant privilégié comme unité d’analyse le « discours » des acteurs plutôt que la « communication » du système. La recherche de Hogarth offre un bon point de comparaison par rapport à la nôtre pour au moins trois raisons : 1) il s’agit d’une étude classique et pionnière dans le créneau des recherches qui tiennent compte des théories de la peine dans le processus de détermination de la peine ; 2) la réalisation de cette étude s’est faite en collaboration avec des juges canadiens dans une démarche ouvertement empirique ; et 3) cette recherche, comme la nôtre, a privilégié l’interdisciplinarité.

L’objet principal de la recherche de Hogarth était d’examiner « empirically the sentencing process in the normal course of the court’s work, including all the factors that precede the actual disposition by the court of individual cases[25] ». Plusieurs facteurs ont été analysés, notamment sous l’angle de relations statistiques : l’âge des magistrats, leur état matrimonial, leur groupe religieux d’appartenance, leur position sociale, leurs croyances, leurs attitudes judiciaires, la cognitive-complexity de leur pensée dans le processus de détermination de la peine, etc.[26]. Un des éléments qui a été considéré comme central dans la recherche de Hogarth, et qui nous intéresse plus particulièrement ici, a été de supposer hypothétiquement une relation entre la peine choisie et la philosophie pénale du magistrat. L’influence des théories de la peine a bel et bien été prise en considération, mais sur le plan individuel, ces théories ayant été observées comme des théories des acteurs. Voici la manière dont Hogarth expose lui-même l’objectif premier de sa recherche :

This is a study of the sentencing behaviour of magistrates […] The research described did not begin with a theory of judicial behaviour, but rather with a set of questions and several explicit assumptions about where their answers might be found. Guided by these questions and assumptions the study was initiated with an attempt to gain familiarity with magistrates, their world, and their way of making decisions. The first objective was to penetrate beneath the formal justification for sentencing, as expressed in reported cases, in order to understand the “inside story” or “meaning” of sentencing as magistrates themselves experience it in their everyday world[27].

Ce genre de proposition est relativement typique dans les recherches qualitatives qui recommandent à différents degrés d’aller au-delà des raisons exprimées ou explicites et qui se donnent comme mission de faire émerger les raisons implicites, latentes, cachées, les seules pouvant expliquer « réellement », c’est une croyance répandue, le comportement des acteurs. Ce que Hogarth appelle les justifications formelles — qui, d’un point de vue constructiviste, s’apparenteraient à des motivations institutionnelles — se retrouvent alors disqualifiées comme objet de recherche légitime. L’observation des institutions formelles a perdu sa pertinence, pour ne pas dire sa légitimité[28], et nous pouvons affirmer, de façon provocatrice, que la sociologie du droit et même la sociologie constructiviste de la déviance ont ainsi opéré un décentrement du système.

Toutefois, qu’advient-il lorsque nous décentrons non pas le système mais le sujet ? Que pouvons-nous apprendre d’une analyse empirique lorsque celle-ci se décentre de l’acteur pour considérer la communication en tant que phénomène proprement social et autonome ? Nous pouvons alors mieux saisir, par exemple, à quel point il est important, non pas d’opposer, mais à tout le moins de distinguer, les croyances subjectives des acteurs et « celles » du système. Cette distinction a des implications théoriques et épistémologiques importantes sur la façon d’observer le droit, et ce, autant d’un point de vue empirique que d’un point de vue théorique. La distinction sur laquelle nous insistons ici est par ailleurs reprise et acceptée comme telle par les acteurs eux-mêmes : l’effet système, pour eux, est indéniable, voire déterminant. Cela implique qu’ils distinguent les croyances du système de leurs propres croyances individuelles. En témoignent les deux extraits suivants, tirés de nos entretiens[29] :

[Juge no 21, Canada] Mais le juge ne peut qu’appliquer les facteurs que la loi prévoit pour déterminer une peine. Le juge ne peut pas ajouter à ces facteurs-là sa propre conception de la société. Ce n’est pas ce qu’on attend d’un juge.

Le juge n’est pas là sur le banc pour ses opinions personnelles. On s’en fout de ses opinions personnelles. Il est là pour trancher des débats à la lumière du droit.

[Juge no 8, Canada] [Si] on parle entre amis, c’est une autre chose peut-être, je peux dire : « Eh bien, je ne suis pas d’accord avec tel genre de peine, c’est trop sévère, je ne suis pas d’accord avec le gouvernement en place parce que là, on serre trop la vis, etc. », comme n’importe quel autre citoyen. Mais quand je remets mon habit judiciaire, ce n’est plus la même chose. Là, il faut que j’enlève ces considérations-là de mon esprit.

Du point de vue de la communication, ces deux extraits illustrent clairement qu’il y a des expectatives normatives liées au système, notamment celles qui se rattachent à une certaine conception du rôle du juge ou du procureur. Les effets de la différenciation fonctionnelle sont par ailleurs bien visibles : chacun « sait », en tant qu’individu, que, pour pouvoir participer à la communication du système, tout ce qu’il est et pense n’est pas toujours pertinent partout, du moins pas du point de vue des systèmes qui nous observent. Chacun « sait » que, pour communiquer, il faut parler le « langage » du système, se faire, pour le système, « information pertinente » et non pas « bruit », ce qui n’empêche évidemment pas que des considérations plus personnelles comme celles qu’observe Hogarth puissent intervenir. Ce qu’il faut voir ici, c’est plutôt que, du point de vue du système, de telles considérations ne fondent pas en droit une décision juridiquement valable. D’autres considérations d’un autre ordre, d’un ordre proprement systémique, sont donc nécessaires au fonctionnement « normal » du système, et c’est justement de ces « autres considérations » qu’il est question dans une sociologie du droit « avec le droit », ce sont ces contraintes communicationnelles systémiques qui encadrent le discours des acteurs que veut saisir une telle sociologie du droit.

Ces dernières observations viennent non pas remettre en doute, mais plutôt replacer au bon niveau d’observation les analyses de Hogarth sur le processus de la détermination de la peine qu’il décrit comme un human process. La détermination de la peine, un human process, au niveau plus « micro », certes, mais au niveau « macro », notre empirie indique l’influence d’un système de pensée qui nous repositionne donc devant un systemic process.

En nous plaçant dans une perspective qui est différente de celle de Hogarth, nous ne pouvons pas passer outre la question des théories de la peine et, bien que celles-ci relèvent de justifications formelles, elles ont en soi une signification d’une importance fondamentale dans le processus décisionnel qui nous intéresse. En effet, c’est seulement à travers l’utilisation « en chaîne » de ces justifications formelles que les communications du système se rattachent les unes aux autres et peuvent ainsi continuer d’être considérées et renforcées — justement en raison de cette reproduction récursive — en tant que justifications légitimes ; « légitimes », ici, bien sûr, du point de vue du système. Considérées comme légitimes par le système, elles entrent alors dans un processus de recyclage cognitif potentiellement perpétuel où elles peuvent être mobilisées comme des matériaux proprement juridiques permettant d’orienter juridiquement les opérations du système.

D’aucuns pourraient bien sûr supposer, en contre-argumentation, que les motivations personnelles des acteurs sont, dans bien des cas, au diapason avec les motivations institutionnelles du système. Il serait alors possible de parler d’une situation où « l’individu s’éprouve comme incarnant son rôle » et où « [e]n bref, l’individu est ce qu’il fait[30] ». L’adhésion est possible, mais ce qu’il faut surtout retenir ici, c’est qu’elle n’est absolument pas une condition nécessaire à la reproduction du système. Ce qui est une condition nécessaire de reproduction du système, c’est la continuation de la communication du système. Que les acteurs adhèrent ou non à ce qui est représenté par la communication n’a pas d’importance du point de vue du système : ce qui importe, c’est que les individus continuent de la supporter, quoi qu’ils puissent en penser individuellement et personnellement. Est-ce à dire qu’un acteur judiciaire pourrait motiver une peine sur la base de la théorie de la dissuasion, par exemple, sans même partager les croyances de celle-ci ? C’est ce que suggère la théorie des systèmes et c’est aussi ce que nous avons, par ailleurs, pu observer empiriquement :

[Procureur no 12, Canada] Je n’y crois pas dans la dissuasion. J’ai un petit peu de misère. Je m’en sers pour argumenter, pour essayer d’augmenter une cause. Je vais dire : « Dissuasion ! On en a besoin ! » Si cet individu-là mérite plus, je vais dire : » Dissuasion générale ! » Vous allez entendre les mots sortir de ma bouche. Mais normalement, je n’y crois pas.

Faut-il rappeler, à la lumière de cette dernière communication, l’importance de la mise en garde de Gunther Teubner quant à la nécessité, pour la sociologie du droit, de « se rendre compte de l’abîme qui sépare les motivations psychologiques de la communication sociale[31] » ? Il peut en effet y avoir tout un monde qui sépare la communication du système et les opinions subjectives des individus, tout un monde entre la cognition sociale des théories de la peine et celle des individus, mais à partir du moment où les individus acceptent, malgré tout et indépendamment de leur subjectivité, de soutenir la communication sociale — et c’est là le point que nous voulons souligner — l’écart qui sépare ces mondes ne pose plus aucun problème du point de vue du système : il n’empêche pas la continuation de la communication ni, par conséquent, la reproduction du système par la voie de son système de pensée dominant.

Le décentrement du sujet nous invite à essayer de saisir quelles sont — indépendamment de la trajectoire des individus, de leur sexe, de leur éducation, etc. — les conditions cognitives, ou les structures systémiques « déjà là » qui permettent aux acteurs de communiquer dans un sens plutôt que dans un autre, de communiquer, par exemple, en faveur des sanctions afflictives ou génératrices d’exclusion sociale, ou les deux à la fois, plutôt qu’en faveur des sanctions de rechange moins hostiles. Si nous décentrons le sujet pour problématiser ce qui relève du système, apparaît, par rapport à cette dernière question, la possibilité de problématiser pertinemment ce qui relève des théories de la peine et de la rationalité pénale moderne comme système de pensée dominant du droit criminel moderne : les acteurs passent, les idées restent et la communication se stabilise. En « vedette[32] » dans le type de recherche que nous proposons, apparaît la communication du système et non les trajectoires de vie de l’acteur : ce sont les structures du système de pensée du système lui-même, et non les structures des consciences individuelles[33].

Évidemment — et c’est ce dont il nous faut encore traiter — ce type de recherche aura des implications sur le plan méthodologique, plus particulièrement en ce qui concerne la collecte de données et l’analyse. Par exemple, dans l’approche que nous privilégions, comme le point de vue personnel de l’acteur n’est pas ce qui détermine le sens de la communication, il devient sociologiquement moins significatif pour l’analyse. Luhmann précise ceci : « when you observe a process of communication, you must know the preceding communication, perhaps also the themes, and what one can meaningfully say about it. Generally, you do not need to know the structures of the individuals’ consciousness[34]. »

En ce sens, puisqu’il n’est plus nécessaire de connaître les structures des consciences individuelles pour saisir la communication systémique, celles-ci ne seront dès lors pas a priori visées par la collecte des données. Cette dernière concernera plus précisément la communication du système, ce qui soulève la question de savoir comment opérer, méthodologiquement, une telle collecte de données[35]. La question, posée autrement, devient la suivante : est-il possible d’interroger des systèmes sociaux ?

3.2 La « communication » du système comme point d’ancrage pour l’observation empirique au moyen d’entretiens qualitatifs : « peut-on interroger des systèmes sociaux ? » (Alvaro Pires)

En 2004, dans une réflexion sur la recherche qualitative et le système pénal, Alvaro Pires a posé la question de savoir si « l’entrevue peut […] contribuer d’une façon plus directe à la connaissance des organisations et des systèmes sociaux ». Pires fait l’hypothèse que « nous n’avons pas accordé assez de place dans les recherches par entrevues à l’examen des systèmes sociaux “tout seuls”, c’est-à-dire sans rapport direct et soutenu aux acteurs »[36]. À l’époque où Pires a publié son texte, il s’agissait d’un pari qui n’avait pas encore été empiriquement testé. Séduite par la possibilité de relever un tel défi et stimulée également par l’« étrangeté » de la proposition méthodologique[37], nous avons décidé d’appliquer les suggestions de Pires à notre recherche.

Il s’est donc agi, pour nous, suivant les orientations de Pires, d’abandonner un chemin emprunté par bon nombre de recherches empiriques sur le droit pour nous recentrer sur le système social et ses communications, et cela, dans le contexte d’entretiens avec des acteurs. La « communication » du système a donc été le point d’ancrage que nous avons sélectionné pour l’observation sociologique. Nous avons dès lors considéré qu’à travers la communication — nécessairement soutenue par des acteurs — un système social s’autodécrit, se pense et se reproduit indépendamment des subjectivités individuelles. Dans cette vision des choses, c’est la communication (du système) qui produirait les conditions de formulation du discours[38] (de l’acteur) et non l’acteur qui, de son propre chef, créerait ces conditions. La communication du système est le socle à partir duquel le système de pensée (dont celui qui nous intéressait plus particulièrement, soit la « rationalité pénale moderne ») peut être saisi empiriquement.

Le matériel discursif ainsi ressorti des entretiens a été traité comme un ensemble d’« autodescriptions » du système de droit criminel, comme communication du système social auquel l’acteur s’est « discursivement » associé. À travers le discours des acteurs, mais indépendamment de leurs consciences subjectives, c’est le système social qui se reproduit et il le fait en direct, en contexte d’entretien, dans le face-à-face avec les acteurs judiciaires. Nous avons ainsi conçu nos entretiens de recherche comme des entretiens « réflexifs » permettant de saisir des systèmes d’idées plutôt que des représentations propres aux acteurs. Contrairement à ce qu’une certaine tradition méthodologique a l’habitude de prescrire pour la démarche qualitative, nous ne nous sommes pas intéressée à l’exploration des ressources liées à la subjectivité des acteurs. Nous ne partons pas à la recherche des mêmes « données », ni ne mettons l’accent sur le même type de relations causales ou explicatives. Il devient, par exemple, non pertinent de centrer l’analyse (ou les questions du guide pour les entretiens) sur la trajectoire de vie du magistrat pour expliquer, sur cette base, l’orientation de ses décisions. Le décentrement du sujet nous invite, dans un contexte d’entretien de recherche, à nous centrer sur le système, son historicité, ses idées, et ce, de manière à pouvoir rendre compte de la communication sociale qui est reproduite « sur le dos », pour ainsi dire, des acteurs. Le lien causal est inversé : le sens du discours de l’acteur est spécifié à l’intérieur d’un espace de possibles, lequel est donné par les schèmes d’observation du système, par ses structures cognitives, ses idées, ses théories. L’acteur est toujours présent quelque part derrière l’ancrage empirique de la communication, derrière un texte, derrière un énoncé, mais ce qui est mis en avant par l’acteur est proprement social. La communication est en effet une opération typiquement sociale, autonome par rapport aux consciences des individus[39].

Le chercheur en situation d’entretien sera donc centré sur les conditions de formulation des idées, sur les « routines[40] » cognitives ou discursives valorisées, stabilisées, considérées comme les plus légitimes ou les plus « acceptables » par le système. Le chercheur cherche un réseau de communication plus que la subjectivité de son interlocuteur, il est attentif aux raisons qui font en sorte que n’importe quel acteur puisse s’engager dans le même réseau de communication, indépendamment de sa singularité. Il est sensible au fait qu’un magistrat peut prendre sa retraite et être aussitôt remplacé par un autre magistrat qui défend relativement les mêmes idées ou les conteste à partir d’arguments « types ». Les idées du système sont la condition de production des discours de l’acteur. Dans cette perspective, la trajectoire de vie de l’acteur, ou encore l’influence du politique dans l’environnement du droit, sont sans doute des réalités qui jouent un rôle quant à certains processus dans le fonctionnement normal du système juridique, mais faire abstraction du « quelque chose d’autre » proprement systémique, en l’occurrence, pour le sytème pénal, des idées associées aux théories de la peine et de leur influence sur les opérations « redondantes » de ce système social, risque de limiter notre compréhension sociologique du problème actuel d’évolution du système de droit criminel moderne.

L’analyse du matériel empirique qui provient des entretiens de recherche, à titre de communication du système, présente donc, à travers l’émergence de ce « quelque chose d’autre », des avantages pour l’avancement de la connaissance sociologique, mais des avantages aussi pour les acteurs eux-mêmes qui ont participé à la recherche. Refait surface ici la distinction que nous avions utilisée plus haut entre la connaissance sociologique qui, pour le droit, se présente comme « bruit » et celle qui, au contraire, peut se concevoir comme « information ». Les avantages en question découlent du type d’analyse qui sera réalisé avec les données recueillies : dans le contexte de ces entretiens réflexifs inspirés de l’épistémologie de la théorie des systèmes, l’analyse consiste à mettre en évidence, par référence à un système social donné, les distinctions mises à la disposition des acteurs pour les amener à observer la « réalité » d’une manière plutôt que d’une autre. La mise en évidence de ces distinctions implique la mise en évidence des deux faces qui les constituent et, ainsi, la mise en évidence de la contingence qui caractérise toujours le fait de privilégier l’une des faces plutôt que l’autre : par exemple, la contingence qui caractérise le choix entre le milieu carcéral et le milieu non carcéral dans la détermination de la peine. Heike Graf, en référence aux travaux de Niklas Luhmann, explique la portée de la contribution :

Analysing interviews in the light of systems theory means relating the interview statements to the observer by marking the distinctions guiding their descriptions. This method is not aimed at analysing causal relations, but at illuminating latent structures and functions of the observation strategies, and it clarifies the preferred relational observation patterns when communicating an issue. Thus, the method does not simply copy or duplicate the viewpoint of the informants ; but it does undergo a process of both reduction and an increase of complexity, which is not observable for the informants themselves in the communication process[41].

Nos résultats de recherche montrent en effet que les entretiens ainsi conçus peuvent être particulièrement « utiles » ou informatifs non seulement pour l’avancement des connaissances sociologiques, mais aussi pour le droit lui-même et son développement. En effet, les entretiens réflexifs amènent les acteurs à observer ce qui reste souvent dans l’ombre des distinctions qu’ils opèrent, c’est-à-dire les « routines cognitives », les idées figées, les obstacles cognitifs aux idées alternatives, les théories pratiques avec lesquelles les acteurs travaillent (la plupart de temps sans distance critique ou même sans être en mesure de voir les contraintes que ces éléments apportent à leur façon de faire et de dire le droit). Ils peuvent alors observer toute la contingence qui se loge au fondement des catégories juridiques et se retrouver dès lors placés devant la « désubtantialisation (ou désontologisation) » des « réalités » juridiques ontologisées, ce qui, comme nous le verrons dans la prochaine section, peut s’avérer favorable à l’émergence d’innovations.

3.3 La « désubstantialisation » des catégories juridiques comme condition de possibilité du regard externe et de la recherche multidisciplinaire sur le droit

La troisième stratégie qui nous semble importante et heuristique pour ouvrir de nouveaux horizons épistémologiques et empiriques dans la recherche en droit implique ce que nous appelons un effort de « désontologisation » ou de « désubstantialisation » des catégories et des notions juridiques. Comme nous aurons l’occasion de l’expliquer davantage ci-dessous, cette stratégie apparaît, à nos yeux, à la fois comme une condition d’adoption d’un regard externe et comme une condition de la recherche multidisciplinaire en droit. Avant d’en arriver à une telle conclusion, nous croyons important de mieux expliciter en quoi consiste la « désubstantialisation » des catégories juridiques. Il s’agira, ici aussi, de considérer les possibilités qui s’ouvrent concrètement pour la recherche empirique en droit lorsqu’une telle posture épistémologique est adoptée.

3.3.1 Une application du procédé de « désubstantialisation » des catégories juridiques au concept de « droits de la personne » : illustration empirique

La démonstration de ce procédé s’appuie sur le travail que nous avons réalisé lorsqu’il nous a fallu, dans notre recherche, construire sociologiquement le concept de « droits de la personne ».

Nous pouvons dire que autant pour le juriste que pour le non-juriste, les droits de la personne ont toujours semblé problématiques de par leur fluidité, leur indétermination, leur caractère ouvert et de par leur difficile institutionnalisation. Les droits de la personne sont aux prises avec une profonde ambiguïté conceptuelle : sont-ils politiques, ou plutôt juridiques ? Sont-ils plus moraux que juridiques ? Bref, un des problèmes majeurs dans notre recherche a été d’investir théoriquement le concept même de « droits de la personne » comme catégorie juridique et de mobiliser des outils permettant son observation sociologique.

Cette démarche nous est apparue comme un point de passage obligatoire, une condition sine qua non de la possibilité même de l’observation. Cette nécessité de construire un concept sociologique des « droits de la personne » émerge effectivement du problème qu’éprouve l’observateur chaque fois qu’il est question de dire ce que sont ces droits. Ainsi, selon l’angle d’observation, nous pouvons rejoindre Herbert L. A. Hart et concevoir les droits de la personne comme une sémantique de la morale[42] ; nous pourrions tout aussi bien changer l’angle et les reconnaître comme des demandes proprement juridiques, des « lois en attente » ou des fondements pour l’adoption d’une loi[43] ; ou encore, sous un autre angle, suivre Gregorio Peces-Barbes Martinez, marier les deux perspectives précédentes et affirmer que « [l]es droits de l’homme expriment à la fois une moralité fondamentale et une légalité fondamentale[44] » ; en modifiant encore l’angle, nous rejoindrions d’autres points de vue où les droits de la personne sont conçus « as primarily ethical demands » et, en ce sens, « are not principally “legal”, “proto-legal” or “ideal-legal” commands »[45]. Et finalement, tirant profit de toute cette confusion, nous pourrions aller jusqu’à dire que les droits de la personne sont des discours sans point d’ancrage spécifique et se présentent plutôt comme loose talk[46].

Voilà la complexité qui caractérise l’objet et voilà également la difficulté qu’il pose sur le plan de l’observation sociologique : autant pour le juriste que pour le scientiste social, les droits de la personne apparaissent comme des droits confus.

Pour sortir de cette impasse, nous avons mobilisé un outil théorique et épistémologique de la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann, soit la distinction « médium/forme ». Luhmann nous invite en effet à analyser les concepts comme des médiums, ces derniers pouvant se concevoir comme des enveloppes à l’intérieur desquelles ont été placés des mots, des idées. Ces enveloppes n’ont pas de destinataire, elles sont généralisées et plusieurs systèmes peuvent se référer à leur contenu. Dans son contenu, l’enveloppe ne fournit pas de construction de sens préfabriquée, c’est plutôt au système qui sélectionne le concept que revient ultimement la tâche de choisir les possibilités de sens, les formes qui vont lui être attribuées.

Ainsi, les formes en tant que détermination de sens, « are always stronger and more assertive than the medium [lequel est plus souple, plus ouvert][47] ». Les formes, ne représentant qu’une possibilité parmi d’autres, sont toujours le fruit de sélections contingentes et, en ce sens, « all forms appear accidental[48] ». Aucune détermination de sens à l’intérieur d’une forme n’élimine les « remaining possibilities contained in the medium[49] ». En effet, si, par référence au médium, la possibilité de sens sélectionnée actualise une forme déterminée, un retour au même médium, opéré par la même entité ou par une autre entité, n’exclut pas la possibilité d’une tout autre mise en forme[50]. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le médium soit inépuisable ou que son élasticité puisse être exploitée à l’infini : les médiums, « [s]ince they consist of elements, […] are nonarbitrary [and] impose limits on what one can do with them[51] ». Cela dit, il faut considérer néanmoins que « their arsenal of possibilities is generally large enough to prevent fixation on a few forms[52] ».

Cet outil de la théorie des systèmes nous a permis d’observer la façon dont le système de droit criminel a actualisé de diverses manières les droits de la personne. La perspective de la théorie des systèmes nous invite à considérer la sémantique des droits de la personne comme une sémantique généralisée et pouvant inspirer diverses mises en forme dans des systèmes sociaux variés. Elle est présente dans l’environnement de tous les systèmes sociaux fonctionnellement différenciés. Apparaît, dans ce contexte, le caractère « polycontexturel » des droits de la personne, idée que nous pouvons représenter à l’aide de la figure suivante :

Figure 2

La transversalité des droits de la personne

Représentés ainsi, en tant que sémantique généralisée, les droits de la personne peuvent en tout temps être sélectionnés par différents systèmes sociaux qui pourront se les (ré)approprier en tenant compte de leur fonction et de leur identité. Ainsi, dans cette polycontexturalité, il sera possible d’observer le fait que les droits de la personne sont politiques pour le système politique tout en étant juridiques pour le système juridique. Le système qui sélectionne, le système qui intègre, est aussi celui qui met en forme et qui confère aux idées sélectionnées un sens particulier[53]. En d’autres termes, le système qui reçoit détermine le sens de sa réception. Il n’y a pas lieu de débattre du « vrai » sens de l’objet « polycontexturel » ni de se demander, en définitive, qui a raison, qui se rapproche le plus de la vraie nature des droits de la personne : est-ce le politique, le juridique, ou un tout autre système social intégrateur ? La question n’est plus celle de savoir ce que sont, ultimement, les droit de la personne, mais bien celle de savoir — dans une perspective de « désubstantialisation » radicalement constructiviste et émancipée de toute ontologie — ce que « sont » les droits de la personne du point de vue du système qui les observe et les met en forme.

Comme le souligne Juan Antonio Garcia Amado, les sens de l’objet « polycontexturel […] seront aussi nombreux que les systèmes qui intègrent cet objet dans ses opérations, sans qu’aucun de ces sens puisse s’hypostasier, comme unique ou originaire[54] ». En ce sens, nous pouvons affirmer que dans la société moderne, en tant qu’objet « polycontexturel », les droits de la personne sont transversaux, c’est-à-dire qu’ils percent différents univers de sens et que leurs sens varient au contact de ces univers.

Certes, il importe d’investir théoriquement le concept, mais il convient de le faire sans l’« ontologiser » : il faut garder ouverte la possibilité que la signification des « droits de la personne » puisse varier non seulement dans le temps et dans l’espace, mais aussi en fonction de l’observateur qui observe et communique (système politique, système juridique, système scientifique, etc.). Ainsi, le « médium » « droits de la personne » peut comprendre différentes possibilités de mise en forme qui seront « différemment » exploitées selon l’observateur et le cadre de référence mobilisé pour leur attribuer un sens. Il faut donc investir le concept de droits de la personne non pas comme une réalité ontologique, mais bien à partir d’un point d’observation spécifique, en se basant sur un système de référence.

Cette façon d’observer sociologiquement les droits de la personne permet de sortir des impasses dans lesquelles les analyses classiques plongent habituellement. Si la « polycontexturalité » des droits de la personne est acceptée, alors se conclut le débat interminable mentionné plus haut où il fallait prendre position à savoir si les droits de la personne étaient moraux ou juridiques, à la fois moraux et juridiques, ou encore philosophiques ou éthiques. Le problème est donc résolu : ils sont ce qu’ils sont pour le système qui les considère comme tels.

Si la théorie des systèmes, comme toute théorie, nous invite ainsi à faire des distinctions, elle nous amène toujours à établir ces distinctions en tenant compte, avant toute autre chose, du système récepteur et de son rôle dans la mise en forme ou la construction de l’objet qu’il observe. Sur le plan de l’analyse, la théorie des systèmes nous permet par ailleurs d’éviter, sur la base des « effets paradoxaux » des droits de la personne, de devoir trancher entre les « vrais » et les « faux » droits de la personne, entre les « bonnes » ou les « mauvaises » mises en forme. Ces distinctions, très répandues dans les analyses classiques, tendent à « substantialiser » le concept et perdent de vue ce qu’il y a de plus important à considérer en matière de conceptualisation, soit la reconnaissance des droits de la personne comme « médium », et non comme contenu (forme).

En ce sens, et à titre d’exemple, dans le contexte de la complexité interne qui caractérise la société moderne, le médium de « justice » permet l’exploitation de plusieurs possibilités de sens : par exemple, la possibilité de sens sélectionnée et stabilisée dans le système religieux n’est pas la même que celle qui est sélectionnée et stabilisée dans le système juridique, philosophique ou politique. Aussi, dans le même système social, pensons au système juridique, les possibilités de sens peuvent varier en fonction des sous-systèmes internes : pour ce qui est du concept de justice, notamment, la possibilité de sens sélectionnée par le droit civil n’est pas la même que celle du droit criminel. Observation fondamentale dans le constructivisme radical de Luhmann : chaque possibilité de sens correspond à une mise en forme particulière du médium, mais « no form ever expresses the “essence” of the medium[55] ».

En quoi ces réflexions nous ont-elles permis de renouveler les horizons épistémologiques de la recherche ? Devant ces analyses, nous avons pu formuler l’hypothèse que plusieurs formes des droits de la personne peuvent coexister à l’intérieur même du système de droit criminel. À partir du matériel discursif tiré des entretiens avec les juges et les procureurs, nous avons identifié les espaces de variation interne en ce qui a trait à l’actualisation des droits de la personne. Un des résultats de cet exercice a été celui de distinguer, à l’intérieur du système pénal, les différents circuits de communication qu’utilisent les droits de la personne, chaque circuit pouvant construire des formes qui lui sont propres. Nous sommes ainsi arrivée à mettre en évidence les droits de la personne du système pénal.

Figure 3

Les formes liées réfèrent au médium « droits de la personne » dans le système de droit criminel (selon différents circuits de communication)

Les fruits de ce procédé sont rapidement devenus apparents sur le plan de l’analyse. Nous avons en effet pu repérer un certain nombre de « routines cognitives » dans la communication sur les droits de la personne, des espaces à l’intérieur desquels se situent spontanément et récursivement les acteurs lorsqu’il leur est demandé de se reporter au thème des droits de la personne ou de réfléchir sur ce sujet.

Nous avons constaté que ces droits étaient presque toujours pensés en association avec les normes de procédure. En effet, et de façon récurrente, stable et organisée, les droits de la personne évoquaient chez nos interlocuteurs les droits judiciaires fondamentaux typiques du garantisme pénal classique, soit le droit à l’avocat, le droit au silence, le droit à une défense pleine et entière, le droit à un procès équitable et à un juge impartial, tous ces droits dont la mission première est de protéger l’accusé et de garantir que les conditions de « participation » seront équitables et justes :

[Juge no 5, Canada] Ça dépend de ce qu’on entend par « droits de la personne », mais moi je fais une adéquation… pour moi, pour les fins de la discussion, c’est les droits garantis par les chartes, notamment quand on fait des procès dans notre pratique, ce sont les droits judiciaires : donc, le droit à l’avocat, le droit au silence, le droit à une défense pleine et entière, bon, le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé. Ça, ce sont tous des droits judiciaires fondamentaux.

Fait tout aussi intéressant qu’étonnant : le juge no 5 va reprendre sa propre énumération, mais en abandonnant cette fois le principe d’ordre donné par le déroulement chronologique de la procédure et en mettant à profit un principe d’ordre hiérarchique donné par l’importance qu’il accorde à chacun des droits mentionnés. Là non plus, la référence aux normes de sanction n’apparaît pas :

[Juge no 5, Canada] Je dirais que dans la culture [des droits de la personne], numéro un, c’est la présomption d’innocence. Deuxièmement, c’est le droit à une défense pleine et entière. Troisièmement, c’est le fardeau… peut-être que je devrais dire le fardeau de la preuve qui incombe à la Couronne découlant de la présomption d’innocence. Le droit à l’avocat et, donc, à un avocat qui peut travailler de façon efficace en ayant accès à tout ce à quoi il doit avoir accès ; etc.

Chacun à leur manière, ces deux extraits du juge no 5 viennent appuyer, deux fois plutôt qu’une, l’hypothèse que nous avons élaborée en cours de route et selon laquelle il est possible d’observer une « hypervalorisation » des droits de la personne dans le domaine de la procédure. Voyons un autre exemple, cette fois-ci du côté des procureurs :

[Procureur no 24, Canada] Et de façon plus concrète, le droit criminel doit fonctionner en essayant d’atteindre ses buts tout en respectant les droits inaliénables de la Charte des droits de la personne, de ne pas être détenu[56] de façon autre que selon les règles et la loi qui est acceptable, ne pas être fouillé, de ne pas être questionné par la police sans avoir eu ses droits, etc. D’avoir le droit à l’assistance d’un avocat, d’avoir le droit au silence. Ce sont des droits constitutionnellement reconnus.

Les exemples que nous venons de présenter constituaient de véritables « routines cognitives » et communicationnelles dans le matériel discursif ressorti des entretiens. De façon tout aussi récurrente, presque aucune référence n’a été faite aux normes de sanction ou à la protection du justiciable contre les forces afflictives et génératrices d’exclusion sociale du système. Pourtant, ces protections existent, elles apparaissent dans la liste des droits fondamentaux protégés : pensons notamment aux protections contre les peines cruelles et inusitées, au droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne, au principe du dernier recours en ce qui concerne la peine de prison. De façon répétée, nous remarquons que la possibilité de valoriser ces droits sur le plan de la détermination de la peine demeure cachée dans l’angle mort de l’observateur. Dans le contexte de l’entretien, aux prises avec cet angle mort, les acteurs ne peuvent qu’admettre le problème. Les extraits suivants en témoignent :

[Juge no 4, Canada] On ne tient pas vraiment compte [des droits de la personne constitutionnalisés] au niveau de la peine.

[Procureur no 13, Canada] Ça ne veut pas dire qu’on n’y pense pas [aux droits de la personne], mais c’est juste que c’est moins prioritaire parce que l’importance de la peine justifie qu’on les bafoue, que les droits de la personne soient mis de côté : le droit à la liberté, le droit à… Ces droits-là sont considérés, mais ne pèsent pas lourd dans la balance.

Dans les communications sur les normes de procédure, les droits de la personne semblaient se décliner dans des formes très stabilisées, tandis que tout se présentait de façon beaucoup plus précaire et confuse du côté des normes de sanction. Sur la base de l’empirie, nous avons donc pu observer une « hypervalorisation » des droits de la personne pour ce qui est des normes de procédure et des liens plutôt faibles, voire inexistants — et même dévalorisés — en ce qui a trait aux normes de sanction. Dans notre recherche, la « désubstantialisation » du concept de « droits de la personne » nous a permis d’élaborer une description plus fine de la façon dont ces droits ont été reçus par le système pénal et elle nous a aussi permis d’arriver à l’un des plus importants résultats de l’analyse : les droits de la personne ont une dimension contestataire et subversive par rapport au pouvoir du prince dans le domaine de la procédure, mais ils la perdent dès qu’ils arrivent dans le domaine des peines.

Entrer dans l’explication de ce résultat de recherche n’est pas l’objet ici de notre réflexion. Notre objectif n’était que de nous appuyer sur une illustration empirique pour pouvoir attirer l’attention du lecteur sur la portée heuristique de la stratégie de « désubstantialisation » telle que nous venons de l’appliquer au concept juridique de « droits de la personne ». Ce n’est qu’après avoir « désubstantialisé » le concept que nous avons pu sortir de la confusion qui l’entoure pour arriver à l’observer d’un point de vue empirique. Il nous a fallu couper le concept de sa « substance », le détacher des formes et des contenus avec lesquels nous avons l’habitude de le juxtaposer. C’est seulement dans ces conditions que nous avons pu observer, en effet, les formes différentielles qu’a prises le médium « droits de la personne » à l’intérieur du système pénal.

La « désubstantialisation » des catégories juridiques apparaît alors comme une condition de possibilité pour l’observation du droit d’un point de vue externe. Elle nous oblige à créer une distance avec les catégories juridiques produites par le point de vue interne, seule façon de « contrôler » la qualité de l’observation et son « indépendance ». L’observation peut alors déterminer et construire l’objet et éviter d’être elle-même simplement déterminée ou construite par cet objet. Cette façon de faire nous a permis de produire des descriptions et des distinctions montrant que les effets des droits de la personne sont différentiels et varient selon le circuit de communication dans lequel ils opèrent, selon les structures du système dans lesquelles ils se trouvent, selon les enjeux soumis à l’observation. Munie de ces distinctions, nous avons pu saisir et préciser davantage le paradoxe à l’origine de notre recherche : nous avons pu considérer que les droits de la personne, pouvant pénétrer de multiples univers de sens, s’accrocher à différents concepts, valeurs, idées, théories, peuvent produire ainsi, par la voie des affinités électives entre les éléments réunis, des effets subversifs, progressistes, conservateurs, modérateurs, répressifs, le tout et son contraire. Par rapport à la question de savoir si les droits de la personne jouent un rôle de contention et de correction des tendances répressives contemporaines ou si a contrario, il est possible de leur reconnaître un rôle d’impulsion et de légitimation, nous pouvons maintenant affirmer, sur la base de l’empirie et grâce au travail de « désubstantialisation », qu’ils jouent en fait les deux rôles selon que le juge se situe dans le domaine de la procédure ou dans le domaine de la peine[57].

Dans la section suivante, nous allons systématiser certaines idées qui peuvent contribuer à une transformation de notre façon de faire de la recherche en droit, plus particulièrement qui semblent avoir le potentiel de favoriser la recherche multidisciplinaire de même que le dialogue entre le droit et les sciences sociales.

4 Observer le droit d’un point de vue multidisciplinaire : retour sur la distinction regard interne/regard externe

La possibilité d’un dialogue entre différentes formes de production du savoir, entre théories ou disciplines ne va jamais de soi. L’observation du droit d’un point de vue multidisciplinaire non plus, et ce, malgré tout le bouillonnement d’idées qu’ont pu susciter, au cours des dernières années, les études qui se réclament d’une telle orientation. Dans son ouvrage intitulé Law as a Social System, Niklas Luhmann problématise la possibilité même d’un dialogue entre différentes disciplines, plus précisément entre le droit et la sociologie :

Defining the object in the pluralist context of science involves the possibility, in fact the very real probability, that different theories and to an even greater extent different disciplines will define their objects differently and so fail to communicate with each other. They talk about different things even if they use the same terms, as in our case the term “law”. This makes it easy to fill page upon page with “debates”, but these debates have no resolution, or at best only serve to sharpen the weaponry of each side. In effect, each side misses the others’ point.

This problem is particularly acute in the case of the relationship between legal knowledge and sociology[58].

Luhmann indique clairement que les préoccupations des juristes et du droit (la dimension normative, celle du « devoir être ») est différente de la préoccupation de la sociologie (décrire ce qui est expliquer ce qui est) : « Sociologists observe the law from outside and lawyers observe the law from inside[59]. »

Dans cette dernière section, tout en nous appuyant sur la théorie de l’observation élaborée par Luhmann au sein de sa théorie des systèmes sociaux, nous nous proposons de revenir sur la distinction regard interne/regard externe dans le but de mieux comprendre les prestations différentes et complémentaires que ces deux approches offrent et de suggérer que l’une et l’autre peuvent être « pratiquées » autant par les juristes que par les scientistes sociaux. En effet, la qualité du regard n’est pas dictée par le champ disciplinaire de l’observateur, mais plutôt par le lieu d’observation que celui-ci privilégie. Une des idées dont il faut se défaire, si nous voulons renouveler l’horizon épistémologique de la recherche en droit, est que les juristes sont « condamnés » à avoir un regard interne, et donc dogmatique, sur le droit. Pour notre part, nous voulons suggérer qu’il n’y a pas lieu de continuer d’alimenter le « combat » entre le point de vue externe et le point de vue interne, encore moins de présupposer que le premier est nécessairement meilleur que le second. Nous mettons ici à profit une idée forte de la théorie des systèmes de Luhmann selon laquelle « chaque analyse sociologique n’est qu’une observation qui est corrélative à un certain point de vue, une théorie ou une méthode », ce qui fait en sorte que le sociologue est lui aussi observé à partir d’autres points de vue : « Il n’y a donc que des observations d’observations qui s’entrecroisent sans que l’on puisse postuler qu’un point de vue soit privilégié par rapport à un autre[60]. »

Il faut certes tenir compte des différences entre le regard interne et le regard externe, mais ce qu’il convient de retenir ultimement est l’aspect plus complémentaire qu’antagoniste des deux approches et les possibilités d’observation différentielles qu’elles créent chacune à leur manière. Dans ce contexte, il devient possible de reconnaître sans dogmatisme ni idéologie que le regard interne permet d’observer des choses qui échappent au regard externe et vice-versa.

« Qui peut alors dire quoi sur le droit ? » Pour répondre enfin à cette question, il faut d’abord se poser la question de savoir quel est le système qui observe le droit. En d’autres termes, l’observation du droit se fait-elle à partir du système juridique ou a-t-elle lieu à partir du système scientifique (de la sociologie du droit ou d’une autre science sociale) ? Si l’observation du droit est menée à partir du système juridique, les connaissances produites sont des connaissances sur le droit, produites par le droit, produites pour le droit. Si, par contre, l’observation du droit est réalisée à partir du système scientifique, les connaissances produites sont des connaissances sur le droit, produites par le système scientifique, pour le système scientifique. Ce qui déterminera le contenu et la caractérisation de l’observation dépend, une fois encore, du système de référence privilégié pour l’observation. La question devient alors celle de savoir si l’observateur (juriste ou scientiste social) observe à partir des distinctions propres au système juridique ou s’il observe à partir des distinctions propres au système scientifique. Bien sûr, pour ce faire, l’observateur devra connaître les conventions, les paradigmes, les principaux débats théoriques et les outils méthodologiques de ces deux systèmes : il doit connaître les distinctions du juriste et celles du sociologue ; il doit, pour ainsi dire, « fréquenter » les deux disciplines. Dès lors, s’il observe à partir du système juridique et s’il mobilise les distinctions du droit, son point de vue est nécessairement interne ; par contre, s’il observe à partir du système scientifique et des distinctions établies par ce système social, son point de vue est nécessairement externe. Le juriste peut alors produire des connaissances scientifiques sur le droit, mais il n’est aucunement restreint par les oeillères dogmatiques du droit ou par ses théories normatives internes. A contrario, rien n’empêche un sociologue du droit d’adopter un point de vue interne et de proposer, à l’intention des acteurs judiciaires, des solutions normatives ou des modèles normatifs qui puissent fournir une alternative à ceux qui sont produits par la théorie du droit ou la doctrine, ce qui contribuera ainsi à la complexification des structures internes du droit. Le sociologue du droit peut dès lors se donner comme but de produire des connaissances « audibles » ou intelligibles pour le point de vue interne, sensibles aux conventions du système juridique, la décision ultime en termes de sélection de ces connaissances revenant toujours, bien sûr, au système lui-même. L’idée essentielle à retenir ici est que l’observation ne relève pas de l’être : il ne s’agit pas d’une identité ontologique cristallisée une fois pour toutes ; l’observation relève plutôt d’un point de vue particulier qui peut être adopté pour observer « X » au temps « t » et qui peut être délaissé en faveur d’un autre pour observer « Y » au temps « t + 1 ». En ce sens, à condition de ne pas adopter simultanément le point de vue du droit et celui des sciences sociales, autant le juriste que le scientiste social peuvent tantôt observer le droit d’un point de vue externe, tantôt le faire d’un point de vue interne. Cette posture nous permet de mieux comprendre pourquoi un même individu ou chercheur peut être à la fois juriste, scientifique et même activiste[61]. À partir du moment où il distingue chaque fois les contingences propres à chaque point d’observation, il peut adopter les trois points de vue, à tour de rôle.

Dans cette perspective, qu’il s’agisse des descriptions juridiques produites par le juriste ou des descriptions tout aussi juridiques du scientiste social qui a observé le droit en tenant compte des distinctions du droit, nous serions en présence, dans les deux cas, de descriptions qui peuvent se concevoir comme des matériaux juridiques et qui sont susceptibles de participer aux opérations et aux mécanismes d’autoreproduction du système juridique, si le système en « décide » ainsi.