Article body

Des causes contextuelles au communautarisme acadien ?

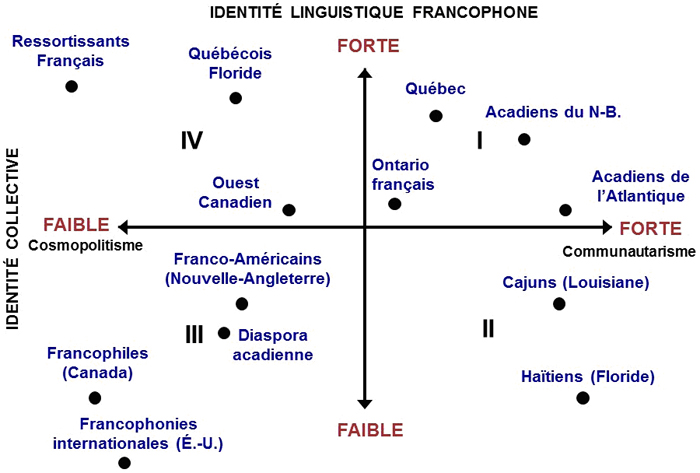

De nombreux auteurs ont déjà observé, utilisant des concepts variés, que les Acadiens, parmi toutes les minorités linguistiques du continent, ont l’une des identités collectives les plus affirmées[1]. Retenons pour l’instant la « cartographie mentale alternative » du fait français en Amérique du Nord proposée par Joseph Yvon Thériault en 2008. Celle-ci est structurée autour de deux axes, représentant chacun un continuum distinct, qui divisent les multiples réalités francophones minoritaires du continent en quatre tableaux, désignant autant de types de minorités[2] (voir figure 1).

Selon l’évaluation de Thériault[3], les communautés acadiennes (tant celle du Nouveau-Brunswick que celles des autres provinces maritimes et des Cajuns louisianais) seraient caractérisées par un plus haut degré de communautarisme[4] que les autres francophonies minoritaires. Il existe effectivement au sein des communautés acadiennes un discours communautaire (le plus souvent désigné comme étant « national ») cohérent, présentant une identité culturelle forte ainsi qu’une mémoire bien définie, auquel s’identifie une portion substantielle de la population[5]. Ce sentiment communautaire fort peut même sembler aller de soi lorsqu’on est dans les régions acadiennes des Maritimes, où l’on en retrouve constamment des signes (drapeaux, décorations aux motifs du drapeau, festivals et autres manifestations culturelles, médias et discours médiatiques, institutions communautaires, valorisation élevée du bilinguisme officiel et du principe de la « dualité linguistique[6] », etc.).

Figure 1

Les réalités francophones en quatre tableaux

Pourtant, une telle affirmation communautaire est loin d’être inéluctable chez les minorités linguistiques, et n’existe pas partout avec une pareille force. Comment expliquer un tel état de fait ? Des événements clés dans l’histoire acadienne peuvent-ils nous aider à mieux comprendre cette particularité ? Cette dernière représente-t-elle un héritage issu d’expériences très spécifiques ? Dans cet article, nous arguerons que si les Acadiens ont une conception de soi – comme groupe – et une conception du monde – plus communautariste que celles de la majorité des autres minorités linguistiques historiques du continent, c’est dû au fait qu’ils ont développé une référence nationale bien définie qui est antérieure à la première affirmation d’un nationalisme se voulant pancanadien.

À la recherche des causes historiques

Ce communautarisme acadien a très probablement des causes multiples. On pourrait citer la géographie, par exemple. Bien que les discours sur les Acadiens aient tendance à faire grand cas de leur dispersion, en réalité, ceux qui demeurent dans les provinces maritimes occupent des régions relativement compactes, au sein desquelles la plupart d’entre eux sont majoritaires ou paritaires, du moins au Nouveau-Brunswick[7]. Ceci contraste avec la situation de la plupart des communautés francophones de l’Ontario ou de l’Ouest[8].

Parmi les autres sources possibles du communautarisme acadien, il y a aussi, bien sûr, la nature dramatique de la déportation des Acadiens de 1755-1758, événement qui s’est bien prêté – et se prête encore bien – aux efforts de nation-builders de tout acabit[9]. Cela dit, les discours particularisants entourant l’acadianité ont quand même dû être diffusés et popularisés avec succès, ce qui, en milieu nord-américain, est loin d’avoir été une évidence, peu importe le nombre de conditions favorables[10].

Pourrait-il y avoir des facteurs conjoncturels ayant favorisé la diffusion de cette identité collective et l’adhésion à celle-ci ? Puisant dans une thèse du sociologue espagnol Juan Linz, j’avancerai ici que la propension acadienne au communautarisme tient, en partie, à la chronologie et au timing du développement du discours nationaliste acadien. Linz, se basant sur ses observations et analyses des nationalismes périphériques[11] en Europe, en est venu à présenter le xixe siècle comme le théâtre d’une véritable « course » à la construction nationale, course remportée le plus souvent par l’État (et les élites qui lui sont liées), mais parfois par des élites régionales[12]. L’originalité de la thèse de Linz tient à son accent sur la chronologie de ces processus rivaux de construction nationale. Le sociologue fait remarquer que les nationalismes périphériques ont eu le plus de succès dans les régions où l’État a tardé à propager efficacement sa variante de l’identité nationale ou, plutôt, là où les élites intellectuelles et politiques régionales ont été les premières à véhiculer une identité nationale. Vue de cet angle, la fin du xixe siècle représente une conjoncture bien particulière, un tournant décisif dans l’évolution des identités nationales, une sorte de point de non-retour. On assiste donc, en quelque sorte, à une espèce de course contre la montre opposant les nation-builders étatiques et périphériques.

Or, nous savons déjà que les « conventions nationales » acadiennes des années 1880 représentent la tentative d’autodéfinition et l’adoption de symboles « nationaux » les plus précoces au Canada francophone en dehors de la vallée laurentienne. Nous savons aussi que le processus de construction d’un discours national en Acadie a été entamé avant lesdites conventions, dès les années 1860, décennie qui a vu la création du premier collège florissant et du premier journal acadien. Se pourrait-il donc que ce développement précoce d’une identité collective soit l’une des sources de cette propension acadienne au communautarisme ? Les Acadiens sont-ils l’un des rares cas nord-américains de minorités périphériques ayant gagné la course au nation-building dont parlait Linz ? En d’autres mots, les Acadiens ont-ils eu l’occasion de développer un discours collectif dans un climat plus serein, moins hostile et « francofuge » que les Canadiens français de l’Ouest et de l’Ontario durant leurs crises scolaires de 1890-97, 1905 et 1912 ? Et cette différence de climat les a-t-elle portés à envisager leur identité collective différemment des autres collectivités francophones, et ce, durablement ? Pour reprendre l’appareil conceptuel du dossier dans lequel cet article s’inscrit : est-il possible qu’un projet « francopète » ait pu jouir d’une plus grande légitimité dans le sillage de la Confédération qu’au tournant du XXe siècle ? Ce sera l’hypothèse que nous tenterons de vérifier ici.

Nous procéderons en trois temps. Dans le premier, nous effectuerons une revue de la littérature sur l’histoire des représentations du Canada afin de déterminer si celle-ci peut corroborer la thèse de Linz, ou du moins suggérer qu’elle pourrait être opérationnelle en contexte canadien. L’environnement identitaire et culturel canadien a-t-il subi des modifications importantes entre la « Renaissance acadienne » et les épisodes d’affirmation collective des autres francophonies ? Nous verrons qu’à partir de 1885, un changement substantiel s’opère bel et bien dans les représentations de l’Amérique du Nord britannique entretenues par les majorités anglophones. Vu d’abord comme un espace réunissant plusieurs communautés, unies avant tout par la couronne et les institutions britanniques, le jeune Dominion sera de plus en plus présenté comme un pays où les moeurs, la culture et la langue dominantes doivent être anglaises. Nous en conclurons que la thèse de Linz peut s’appliquer au cas canadien.

Dans un deuxième temps, nous examinerons les principaux écrits portant sur l’élaboration de références francophones au Canada durant la période qui nous intéresse, afin de voir si ces lectures sont compatibles avec notre thèse.

Finalement, nous tenterons de vérifier notre thèse empiriquement en comparant le vocabulaire, la portée et la perspective de discours identitaires fondateurs pour les collectivités acadienne et franco-ontarienne. Nous nous concentrerons ici sur les discours donnés lors de congrès patriotiques. Ces données suggèrent fortement qu’il était beaucoup plus risqué de prétendre à une reconnaissance collective au début du XXe siècle qu’il ne l’était un quart de siècle plus tôt.

Évolution des représentations de l’Amérique du Nord britannique durant le printemps des peuples (1848-1919)[13] : d’un espace plurinational à une culture officielle ?

Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les Britanniques des deux côtés de l’Atlantique rejettent la conception républicaine, citoyenne et contractuelle de la nation que proclament, dans des formes différentes, les révolutions américaine, française et latino-américaines[14]. Selon cette conception émergente, la nation serait un agrégat de citoyens égaux et libres unis par un seul « désir clairement exprimé de continuer la vie commune [… par un] plébiscite de tous les jours », suivant la célèbre formule d’Ernest Renan[15]. Au Royaume-Uni, on continue plutôt d’adhérer à des idées plus anciennes concernant l’organisation de la société, des idées accordant plus d’importance à la monarchie (conçue comme la véritable fondation de l’État), aux traditions et aux droits acquis, ainsi qu’à la religion et à l’ethnicité. Ces dernières sont vues comme étant dépositaires d’héritages que, dans la tradition pragmatique et utilitaire britannique, on ne voit pas l’intérêt de faire disparaître. Dans cette perspective, le Royaume est le plus souvent représenté comme étant un agrégat de communautés (religieuses, de rang, ethniques, territoriales, linguistiques) unies par la couronne[16]. Cette conception de la société comme un agrégat de communautés peut être retrouvée chez de nombreux penseurs, allant d’Edmund Burke (Reflections on the Revolution in France, 1790[17]) à Lord Acton (Nationality, 1862[18]) et au-delà.

Cette conception de la société est par ailleurs employée pour décrire l’Empire, à laquelle elle s’applique aussi bien, sinon mieux. Loin de ne représenter que des éléments de théorie, elle est par ailleurs largement appliquée à la gouverne du Canada, et explique les accommodements consentis officiellement et officieusement aux Canadiens français – comme une communauté particulière, mais fidèle de sujets – depuis l’Acte de Québec de 1774[19].

On ne doit donc pas s’étonner du fait qu’au milieu du XIXe siècle, la majorité des sujets anglophones présents sur le terrain en Amérique du Nord britannique se représentent eux aussi leurs colonies comme étant a-nationales, ou plurinationales, ce qui, dans ce contexte, revenait un peu au même. On se voyait comme des colonies britanniques peuplées d’« Écossais », de « Gallois », d’« Irlandais », de « Canadiens » et, bien sûr, d’« Anglais[20] ». On se voyait comme une partie d’un empire-mosaïque uni par la couronne et par les institutions britanniques[21]. Au milieu du siècle, on s’est mis à imaginer l’Amérique du Nord britannique comme un tout, comme un projet qui était appelé à devenir transcontinental. Mais on ne l’imaginait pas comme « une nation ». Les débats sur la confédération, à partir des années 1850, témoignent abondamment de « l’a-nationalité » de ces ensembles politiques. Comme l’a bien démontré James R. Miller[22], ce projet a toujours été présenté de manière pragmatique, et comme ayant des visées essentiellement économiques. La seule considération identitaire à avoir pesé sur ces discussions était une volonté de s’assurer que les colonies soient à même de se défendre afin de demeurer britanniques, et éventuellement assurer la perpétuation de la possession britannique des vastes plaines du nord-ouest de l’Amérique du Nord. L’idée de forger une « identité nationale » commune à tous les habitants était, elle, à peu près absente du processus :

While everyone conceded in the 1860’s that the object of the Fathers of Confederation was to produce the bases of one political entity, no one anticipated that this task would be performed by imposing uniformity on the diverse peoples and regions of British North America. [… The Fathers of Confederation did not search for] something as abstract and theoretical as the cultural basis of the new state[23].

Les rares voix qui parlaient d’une nouvelle nationalité unique le faisaient de manière ambiguë, comme George Brown, pour qui c’est la naissance d’une « British North American nationhood[24] ». Mais le plus souvent, tel que chez Thomas D’Arcy McGee[25] ou chez George-Étienne Cartier[26], on retrouve dans le discours confédératif des éloges de la diversité, ainsi que l’idée de créer un État « parapluie » unissant des « nationalités » ou des peuples distincts[27]. Tout au plus parlait-on d’une commune « nationalité politique[28] » chapeautant et transcendant les « nationalités » de l’Empire, d’une culture politique partagée, étroitement liée à la connaissance des systèmes parlementaire et juridique britanniques. Mais dans l’ensemble, les habitants anglophones de l’Amérique du Nord britannique continuent d’avoir une conception « a-nationale » de leurs sociétés au milieu du xixe siècle, en ce sens qu’ils continuent de distinguer la souveraineté politique – qui est celle du monarque – de l’identité culturelle des sujets.

Or, en ceci, la sphère britannique s’inscrivait, à ce moment, contre des tendances lourdes qui s’installaient en Occident. Le « mouvement des nationalités » progressait, et les gens s’imaginaient désormais de plus en plus volontiers comme faisant partie de groupes culturels irréductibles, appelés nations, dont chacune était appelée à s’incarner dans un État indépendant. Ce mouvement, qui prit de l’ampleur à la suite de la vague révolutionnaire de 1848, est de plus en plus caractérisé par la « redécouverte » des cultures populaires[29] devant théoriquement servir d’assises pour des nouveaux États-Nations souverains… et de justification au démantèlement des empires, dont l’heure, en Europe, semble dépassée. Il est vrai que le Royaume-Uni se tire d’affaire relativement bien, se faisant moins contester sur des bases « nationales » périphériques que les empires autrichien, ottoman ou russe, par exemple[30]. Elle réussit ce tour de force en partie en procédant à réinventer la légitimité de la monarchie[31]. Mais la nouvelle confédération britannique en Amérique du Nord resterait-elle pour autant à l’écart de cette « nationalisation » du monde ?

La conception a-nationale du Canada ne durerait pas. À la fin du xixe siècle, les conceptions plus (ethno) culturelles de la nation qui ont de plus en plus cours en Europe conquirent le Canada anglais, qui se rallia finalement à l’esprit du « siècle des nationalités ». L’arrivée de ces idées provoqua l’apparition d’une pléthore d’organisations – certaines modérées et respectables, d’autres plus radicales – ayant des programmes politiques pouvant varier substantiellement, mais qui ont en commun l’idée d’affirmer que le Canada était et devait demeurer un pays britannique, et ce, non seulement sur le plan politique et institutionnel, mais aussi – voire surtout – sur le plan de la culture, de la langue et des valeurs.

Bien que les Canadiens de langue anglaise, et surtout ceux d’origine britannique, se soient généralement encore considérés comme des sujets britanniques durant la première moitié du XXe siècle, voire au-delà[32], il est faux de dire que le Canada n’a pas connu le nationalisme avant les années 1920. Car, comme Carl Berger l’a bien montré, l’idée même de l’appartenance à l’Empire a pris de nouvelles connotations et de nouvelles saveurs à la fin du xixe siècle[33], si bien que l’impérialisme britannique devint, selon lui, une identité nationale paradoxale pour les Canadiens anglophones au cours des deux dernières décennies du xixe siècle.

Ce virage a été provoqué, selon Berger, par un sentiment de morosité, de pessimisme et d’impuissance qui dominait le pays durant les années 1870 et 1880, sentiment causé par des difficultés économiques persistantes, par l’échec apparent de la « Politique nationale » du gouvernement conservateur et par la crise politique causée par l’exécution de Louis Riel[34]. Paradoxalement, cet enthousiasme renouvelé pour l’Empire et l’impérialisme avait pour but de « défendre le Canada[35] ». Le défendre de quoi, au juste ? D’une perception de plus en plus répandue – initiée par la crise – voulant que l’annexion aux États-Unis soit la seule voie vers le progrès et la prospérité[36]. Pour ceux qui voient « l’annexionnisme » – ou même la politique libérale de réciprocité commerciale avec les États-Unis – comme une trahison défaitiste, la défense du lien impérial devint un moyen privilégié de défendre la fédération canadienne. Car malgré la rhétorique anglophile et pro-impériale, il est évident, en lisant leur production, que c’est cette fédération, la vraie patrie des impérialistes canadiens[37].

Cette défense fut lancée par la Imperial Federation League, une organisation d’Angleterre dont les premières filiales canadiennes furent fondées en 1887 et 1888. Son succès a été fulgurant. Dès 1889, un quart des parlementaires fédéraux en étaient membres ! Lorsque l’organisation fut dissoute en Angleterre, en 1893, on l’a rapidement reconstituée, au Canada, sous le nom de British Empire League. Entre 1887 et 1919, des dizaines de personnalités influentes propageront des variantes de l’idéal impérial[38], incluant le Colonel George T. Denisson, le pasteur George Monro Grant, l’éducateur George Parkin[39], la députée Agnès Mcphail, et le professeur et écrivain Stephen Leacock. D’abord défensif, le mouvement devient de plus en plus confiant, impatient et belliqueux pendant les années 1890, atteignant de nouveaux sommets pendant la Guerre des Boers[40].

Ce mouvement impérialiste canadien se voulait respectable et modéré. Il se voulait aussi agissant, et bien de son temps, fournissant des solutions et des voies nouvelles pour les défis du Canada, qui pourrait désormais, ou bientôt, jouer un plus grand rôle dans l’Empire, voire en devenir le centre. Il n’en demeure pas moins que le mouvement était fondamentalement conservateur, hostile notamment au capitalisme débridé ainsi qu’à l’individualisme croissant[41]. Il recherche dans la tradition, le militarisme, l’idéalisme religieux et un plus grand patriotisme culturel, un antidote à l’atomisation sociale perçu de l’époque. Conséquemment, il versait assez facilement dans l’hostilité vis-à-vis de la diversité ethnique et linguistique du pays, ce qui constituait, nous venons de le voir, un changement de paradigme pour le jeune dominion.

Cette dernière caractéristique du mouvement impérialiste – son désir de promouvoir une plus grande fierté dans la culture et la langue « anglo-saxonnes » – rejoint tout à fait l’air du temps au Canada à l’époque. La preuve, c’est que bien d’autres groupes se firent, au même instant, les véhicules de cette même idée, comme l’a démontré Paula Hastings :

By the 1880s, many Protestant Canadians of British descent firmly believed that the survival of Canada would require a singularity of race, religion, and language among its peoples, and they sought to strengthen Canada’s British identity through a variety of race-oriented organisations and journals[42]…

En effet, n’en déplaise à Berger, le nouveau nationalisme canadien ne se résume pas à une fierté dans l’Empire ; il comporte aussi une fierté ethnoculturelle poussée. La montée d’un tel nationalisme ethnoculturel résulte en partie d’une rancoeur vis-à-vis des prétentions métisses, puis franco-catholiques dans l’Ouest canadien ainsi que dans le Nord et l’Est ontariens[43], et en partie de craintes créées par l’immigration croissante de « Slavonic and Mediterranean peoples of a lower industrial and moral status[44] ». Sur ces questions, certains groupes font écho aux positions des « impérialistes », mais en les amplifiant et les radicalisant. Il y eut notamment le politicien conservateur D’Alton McCarthy, que l’on peut qualifier de « Anglo-Saxon supremacist[45] », qui appelait lui aussi au renforcement du lien impérial, mais qui insistait particulièrement sur l’élimination de tout droit ou considération accordés au français à l’extérieur du Québec, incluant les droits scolaires. Son Equal Rights Association (ERA, fondée en 1889) a comme slogan « One Nation, One Language[46] ». Souvent aussi radicales que l’ERA, des loges orangistes un peu partout au pays reprendront à leur compte bien des éléments de ce discours[47]. La Protestant Protective Association, un parti nativiste ayant une plateforme semblable à l’ERA, a remporté plusieurs sièges en Ontario en 1894[48].

Il est intéressant de noter que les ennemis politiques anglophones des impérialistes – c’est-à-dire les forces « continentalistes » auxquelles contribuaient le journaliste et intellectuel Goldwin Smith[49] et la Continental Union Association[50] – adhéraient eux aussi à l’ethno-nationalisme anglo-saxon, même s’il leur inspirait des solutions politiques très différentes. Les conflits entre ces deux projets d’avenir pour le Canada furent acharnés, mais il ne doit pas nous faire oublier que les deux parties partageaient au moins une préoccupation : celle d’assurer que la « race » anglo-saxonne puisse assimiler les immigrants et même les Canadiens français[51].

Nous constatons qu’une véritable vague de fond balaie la fédération canadienne, une nébuleuse idéologique aux factions diverses[52], mais qui participe, dans son ensemble, à l’adoption d’un réel sentiment nationaliste au « Canada anglais », qui adopte, comme maints autres pays au cours de cette fin de XIXe siècle, un nationalisme culturel affirmé. Ce nationalisme culturel ne sera pas sans conséquence politique. Il réussira, à terme, à modifier l’interprétation dominante du pacte confédératif. Tel que l’affirme J.R. Miller, « in English Canada, many people had […] by the 1890’s rejected the pursuit of unity in diversity[53] ».

Ce rejet de l’idée originelle du Canada – celle d’une « communauté de communautés » – se manifestera de nombreuses manières. Sur le plan des politiques publiques, on assista à la multiplication de politiques assimilationnistes, dont les plus connues sont les restrictions apportées à la place de l’Église catholique et de la langue française dans les écoles[54], ce qui provoquera des « crises scolaires » en rafale. Sur le plan de la politique partisane, la nouvelle conception du Canada comme pays culturellement britannique se refléta dans le programme du Parti conservateur du Canada, qui abandonna une partie importante de l’héritage de John A. Macdonald en se distanciant, au cours des années 1890, de l’idéal de la dualité linguistique au pays[55]. Les Libéraux de Wilfrid Laurier ont certes pris le relais de cette tradition – ce qui leur a même valu une percée électorale historique en 1896 –, mais ils durent la présenter comme une contrainte, un « compromis » nécessaire, plutôt que comme la vertu que Macdonald et Cartier en faisaient. Par ailleurs, les compromis de Laurier ne durèrent qu’un temps, et volèrent en éclat à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Ce détour servant à observer l’évolution des représentations de l’Amérique du Nord britannique au cours des années 1848 à 1912 nous a permis de déterminer que le schéma de Linz pourrait bel et bien s’appliquer au cas canadien. Il est plausible, voire probable qu’un groupe minoritaire ayant développé une identité collective avant l’arrivée de la vague d’ethno-nationalisme et d’impérialisme anglo-canadiens des années 1890 l’ait fait différemment d’un groupe similaire l’ayant fait par la suite. Avant la deuxième moitié des années 1880 – moment où apparurent notamment l’Empire Federation League et la Equal Rights Association –, il était possible pour un tel groupe de se présenter comme une simple « nationalité » de plus dans un Empire et une confédération fondamentalement multinationaux. Au début du vingtième siècle, en revanche, il faudrait aux groupes linguistiques trouver des manières de s’affirmer – et de revendiquer – tout en convainquant la majorité que la reconnaissance que l’on réclame ne menacera pas la culture foncièrement britannique du pays. Ce sont ces hypothèses que nous tenterons maintenant de vérifier en nous penchant sur les discours identitaires de communautés francophones du pays.

Les références francophones face à l’État canadien

Relions maintenant la théorie de Juan Linz, décrite en introduction, au contexte politique canadien de la fin du xixe siècle, dont nous venons d’esquisser les contours. Une « course au nation-building » entre l’État central et les régions périphériques a-t-elle pu avoir lieu au Canada ? Manifestement, oui, car, comme nous l’avons vu, non seulement l’État canadien a été construit tardivement, mais, même une fois construit, il est demeuré réfractaire à la logique nationale jusque tard dans le siècle. Si les élites marchandes et les autorités fédérales ont bien tenté de construire un pays, ce n’est qu’au seuil des années 1890 qu’il leur est venu l’idée qu’il faille construire une nation qui lui corresponde.

L’État central ayant tardé à disséminer un nationalisme commun, il n’est pas surprenant que des élites périphériques aient tenté de forger des nations contre l’État ou, du moins, en marge de l’État. La résistance métisse des années 1869-1885, les « conventions nationales » acadiennes qui se mettent en branle à partir de 1881 et le mouvement de contestation du Règlement XVII chez les Canadiens français de l’Ontario sont manifestement l’expression de tels nationalismes parallèles ou, du moins, de résistance à l’ethno-nationalisme anglo-canadien.

La question devient maintenant : serait-ce possible que, comme en Europe, le timing de ces nationalismes périphériques ait eu une incidence sur leur devenir ? Était-il plus difficile d’affirmer l’existence et les droits d’une « nationalité » subétatique à partir du moment que la frénésie impérialiste s’est emparée du pays, en quelque temps durant la dernière moitié des années 1880, puis s’amplifiant par la suite ? Qu’est-ce que cette hypothèse signifie pour les groupes qui nous intéressent ici ?

Nous commencerons en faisant un tour d’horizon de l’historiographie. Pouvons-nous y percevoir, entre les années 1880 et 1900, une modification des discours identitaires collectifs du côté canadien-français ? Ou des stratégies employées ? Comment se comparent les discours collectifs francophones des années entourant la confédération à ceux du début du XXe siècle ?

Les Canadiens français du Québec

Le cas des Canadiens français de la vallée laurentienne est un cas d’espèce, ne serait-ce qu’en raison de leur situation majoritaire. Mais il est aussi difficile d’y appliquer le modèle de Linz de manière nette et claire pour une autre raison. D’une part, il est clair que les Bas-Canadiens ont développé une « référence » bien avant la fin du XIXe siècle. Selon Fernand Dumont, celle-ci commence à émerger dès la Conquête[56]. En réaction au projet assimilateur de l’Angleterre, la notion de « survivance » se généralise[57]. À la suite de l’obtention d’institutions représentatives, toutefois, une « seconde couche » identitaire s’ajoute : le discours du Parti patriote, à saveur républicaine. Les hésitations entre l’identité politique et l’identité culturelle cessèrent toutefois après la défaite militaire patriote de 1837-1838, si bien que c’est une référence collective fondamentalement conservatrice, et chapeautée par l’Église, qui dominera à partir du milieu du XIXe siècle[58]. De par la chronologie de son apparition, la référence québécoise est un exemple parfait des « nationalismes périphériques » étudiés par Linz. Toutefois, la neutralisation de ses ambitions politiques et étatiques en fait une exception en ce qui concerne le « mouvement des nationalités ».

Sans aller jusqu’à dire que la minorité canadienne-française du troisième quart du xixe siècle était a-nationale dans la même mesure que leurs compatriotes anglophones, nous pouvons affirmer qu’elle avait des allégeances partagées. Entre la foi catholique, la culture canadienne-française, la province du Québec, la fédération canadienne et l’Empire britannique, les Canadiens français ne savaient pas toujours à quel saint se vouer. La majorité avait fini par adhérer, certes avec des réserves, à la conception britannique de l’Empire, dont ils formeraient l’une des communautés constitutives, dont il importe maintenant avant tout d’assurer la « survivance[59] ». « L’image de l’Angleterre, explique Yvan Lamonde, a changé au Canada français depuis 1840 parce que l’octroi du gouvernement responsable en 1848 a réussi à faire oublier [1837]. [La] résistance armée avait fait place, à nouveau, à l’admiration pour l’empire de la reine Victoria[60] ». À la fois les élites et le peuple canadien-français se montrent, globalement, plutôt favorables à l’impérialisme britannique entre 1850 et 1890[61]. Pendant le troisième quart du XIXe siècle, un discours proférant un attachement fort et sincère aux « libertés britanniques » devient la norme, et la Conquête est souvent présentée comme un événement providentiel ayant « sauvé » les Canadiens français des affres de la vulgaire et anticléricale Révolution française.

L’historiographie nous permet toutefois de constater que ce contentement relatif sera battu en brèche à la fin du siècle par la vague d’ethno-nationalisme et d’impérialisme anglo-canadiens, et par les conflits scolaires en particulier. En réponse à l’affaire Louis Riel (1885) et aux attaques croissantes contre la langue française au Manitoba (1890-97), en Alberta et en Saskatchewan (1905) et en Ontario (1912, avec des préalables dès 1885), « la langue gagne en valeur pour devenir l’enjeu principal des combats nationalistes [canadiens-français][62] ». Parallèlement, les Canadiens français se sont mis, à leur tour, à modifier leurs conceptions du Canada[63]. L’Empire britannique, jusque-là perçu plutôt positivement, est de plus en plus présenté comme un espace de domination et d’homogénéité qui menace la nature même du Canada[64].

Conséquemment, de nouvelles options politiques se dessinent et rassemblent de plus en plus d’adhérents[65]. Malgré les tensions croissantes vis-à-vis des Canadiens anglais, et malgré un rapport de plus en plus tendu avec la « britannicité », l’option de l’indépendance politique pour les Canadiens français demeurera toutefois très minoritaire[66]. De manière contre-intuitive peut-être, la classe politique et intellectuelle canadienne-française se rallie autour d’une autre idée : celle de l’indépendance du Canada. À l’ethno-nationalisme anglo-canadien, elle opposera, guidée par Honoré Mercier, Wilfrid Laurier et Henri Bourassa, une autre vision du pays, une vision qui réitère que l’union canadienne est de nature contractuelle, civique ou politique, et ne forme donc pas une unité culturelle. Chacun à leur façon, ces politiciens et leurs partisans tentent de défendre les droits et la place des Canadiens français – comme groupe culturel, comme « nationalité » – dans cette union ; Mercier et son Parti national en mettant l’accent sur les droits provinciaux (du Québec, en l’occurrence[67]), Laurier en cherchant à créer un ordre politique libéral qui serait à même de modérer la polarisation en cours, et de rendre possible des compromis entre les opinions publiques des deux groupes linguistiques[68], puis finalement Henri Bourassa et sa Ligue nationaliste canadienne en martelant l’idée que le pays est une « nationalité politique » unissant deux « peuples fondateurs[69] ». Les trois, malgré leurs différences (et leurs différends), proposent des variantes d’une vision qui n’est ni plus ni moins qu’un rejet du « Canada culturellement britannique » prôné par la vague ethno-nationaliste et impérialiste anglo-canadienne[70]. Il est intéressant de noter que la définition du Canada qu’ils mettent de l’avant a bien des points en commun avec l’ancienne définition de l’Empire, cet espace dans lequel de nombreux peuples étaient unis politiquement et profitaient tous des libertés britanniques[71].

Admettons qu’il puisse sembler incongru que cette polarisation ne se soit pas articulée autour d’un conflit « impérialisme britannique – nationalisme canadien-français », mais plutôt autour d’une opposition impérialisme/nationalisme canadien. Qu’un leader d’opinion canadien-français comme Henri Bourassa ait été le premier chantre d’un nationalisme pancanadien est une ironie qui a été relevée par de nombreux chercheurs, une ironie qui en dit long sur les mentalités politiques des Canadiens français de l’époque et sur l’ampleur de leur minorisation[72]. Les Canadiens français ont été une nation minoritaire qui n’a pas cherché l’indépendance pour elle-même même au coeur du « printemps des peuples », ni même pendant Première Guerre mondiale, alors que la propagande britannique s’appuyait fortement sur l’idée qu’il fallait défendre la démocratie et le principe de l’autodétermination des petites nations[73], ou pendant la crise de la conscription qui s’ensuivit[74]. Convenons que la stratégie politique détournée adoptée par les Canadiens français est révélatrice de leur rapport de force peu favorable vis-à-vis de la majorité anglophone du pays, ainsi que de la force idéologique et sociale du courant ethno-nationaliste et impérialiste. Nous retiendrons, du cas laurentien, que ce n’était vraiment pas chose facile, pour les Canadiens français du tournant du XXe siècle, de s’opposer à ce premier sentiment national canadien. Si même les Canadiens français du Québec s’y opposent par des stratégies détournées, quelle a bien pu être la situation des francophones minoritaires à la même époque ?

Le cas acadien

À l’instar des Canadiens français, les Acadiens ont investi leur groupe d’une symbolique nationale avant l’arrivée de l’ethno-nationalisme impérialiste canadien. Ils l’ont fait plus tardivement que leurs cousins laurentiens, ayant passé près d’un siècle après la déportation de 1755-1761 à simplement « s’enraciner dans le silence », suivant l’expression de Léon Thériault[75]. À partir des années 1860, une « élite définitrice[76] » émergente se mit à véhiculer un discours servant à donner un sens à la survie du groupe – présentée comme miraculeuse et providentielle –, mais aussi à monter des projets collectifs. Elle le fait notamment par l’entremise des premières institutions acadiennes ayant une ampleur plus grande que locale, le Collège Saint-Joseph (fondé en 1864) et le journal Le Moniteur acadien (fondé en 1867). Suivirent les premières « conventions nationales », à Memramcook (N.-B.) en 1881 et à Miscouche (I.-P.-É.) en 1884, où plus de 5000 personnes se congréèrent et où on adopta et entérina une pléthore de symboles nationaux (drapeau, saint patron, fête nationale, hymne national, etc.)[77]. Désormais, les Acadiens s’affirmeraient, explicitement et sans ambages, comme étant distincts à la fois de leurs voisins anglophones et des Canadiens français, et partageraient des aspirations et des plans pour le relèvement de la nation.

L’ensemble des spécialistes s’étant penché sur la question s’entend pour dire qu’une référence acadienne – pour garder la terminologie dumontienne – s’est élaborée, décisivement et durablement, durant ces décennies[78], période que les contemporains ont eux-mêmes appelée la « renaissance acadienne ». Cette référence se propagea par ailleurs rapidement : dès 1882, soit l’année suivant son adoption et trois ans avant l’affaire Louis Riel, la nouvelle fête nationale de l’Assomption était déjà célébrée dans au moins 17 villes et villages[79].

Théoriquement, du moins, le postulat de Linz devrait donc fonctionner pour les parlant-français des Maritimes : dans cette région, un nationalisme périphérique a été diffusé avec succès avant l’arrivée de la première vague de nationalisme pancanadien. Par ailleurs, la seule étude réalisée sur le rapport des Acadiens à la Grande-Bretagne à cette époque confirme le postulat de Silver : la « britannicité » n’était pas perçue comme étant contraire à l’affirmation communautaire[80]. Ainsi, on observe qu’une identification culturelle au monde anglophone n’est pas incompatible avec une tendance francopète.

Le cas des Canadiens français de l’Ontario

Le cas des Canadiens français de l’Ontario est ambigu. D’une part, ceux-ci sont indubitablement exposés et abreuvés à la référence canadienne-française – axée sur la survivance – qui émane de Montréal, Québec et la vallée laurentienne. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, à mesure que des colons canadiens-français s’installent dans l’est, puis le nord-est de la province – rejoignant un petit contingent de descendants d’« habitants » et de Métis qui vivent dans le sud depuis les temps de la Nouvelle-France – Ottawa devient même l’un des trois centres intellectuels et religieux de la nation canadienne-française. Mais cette référence centrée dans la province voisine sera-t-elle suffisante à rallier les francophones de l’Ontario face à la vague orangiste de la fin du XIXe siècle ? Aura-t-elle la résonance nécessaire ? Ou une conscience de se retrouver dans une situation particulière, en dehors de la « réserve[81] » du Québec, rendra-t-elle les parlant-français de l’Ontario plus hésitants, moins unis autour de cette référence ? Par ailleurs, une autre référence, proprement franco-ontarienne, émerge-t-elle ? Si oui, quand ?

C’est Chad Gaffield qui s’est penché avec le plus de minutie sur le contexte de la fin du XIXe siècle en Ontario français[82]. Il documente de manière très convaincante que les francophones de l’Est ontarien ont été très touchés par le « conflit culturel » qui déferle à partir de 1885. Il montre aussi que ce conflit a eu une dimension régionale, n’étant pas limité aux échelles fédérales et provinciales. Il documente aussi comment la région voit – avec seulement un léger retard sur l’Acadie – « la naissance d’un nouveau groupe de francophones formé de professionnels et de dirigeants économiques, dont certains profitèrent de leur situation… pour se lancer en politique[83] », et mirent « leur énergie et leur ardeur dans la création d’associations culturelles »… incluant « la création de filiales de la Société Saint-Jean-Baptiste » dans plusieurs paroisses du comté[84]. Il établit par ailleurs que les francophones de la région ont été profondément choqués par l’exécution de Louis Riel, d’autant plus qu’ils ressentaient, en tant que Canadiens français en dehors du Québec, une certaine parenté avec les Métis. Gaffield arrive à la conclusion qu’une « fission culturelle » eut lieu dans le comté, ce qui « mena à la naissance de leur identité comme Franco-Ontariens à l’automne 1885[85] ».

À en croire Gaffield, la référence franco-ontarienne serait arrivée donc simultanément au durcissement de l’opinion de la majorité anglophone à l’endroit de la colonisation canadienne-française en Ontario et dans l’Ouest– et peut-être en réaction à ce durcissement. Nous sommes d’accord avec lui pour dire que la généralisation de l’ethno-nationalisme anglo-canadien a eu des effets marquants en Ontario français. C’est vrai que la politique partisane locale a été transformée par cette période d’affrontement, les francophones délaissant massivement le Parti conservateur[86]. Il a raison de rappeler que les francophones de l’Ontario ont investi les écoles catholiques de manière importante à ce moment, pensant que leur garantie constitutionnelle les mettrait à l’abri d’attaques provinciales à l’endroit de la langue d’enseignement. Mais si ces pages nous démontrent quelque chose, c’est avant tout le fait que les francophones de l’Est ontarien étaient de plus en plus conscients du fait que le statut de la nation canadienne-française – quel qu’il soit – ne suffirait pas à protéger leurs droits à l’extérieur du Québec. Quant à l’existence d’une nouvelle référence proprement franco-ontarienne, Gaffield ne recense que deux instances où des personnes d’influence, soit le député Alfred Evanturel et le rédacteur du nouveau journal régional, La Nation[87], parlent des francophones de l’Ontario au « nous ».

Cette absence de changements significatifs au niveau du discours identitaire a mené la plupart des autres chercheurs s’étant penchés sur la question à des conclusions différentes de celles de Gaffield. Fernand Dumont, dans le même article qui affirmait l’émergence d’une référence acadienne durant les années 1880, arrive à la conclusion que « [S]i on s’aventurait à parler de l’avènement d’une référence chez les Franco-Ontariens, c’est alors [pendant le combat contre l’instauration du Règlement XVII] qu’il faudrait le situer [puisque] les éléments d’une organisation sociale originale sont renforcés, de grandes associations sont formées [… si bien que] va se constituer, pour un temps du moins, la représentation d’une société parallèle, postulant une culture franco-ontarienne. » Remarquez l’usage du conditionnel, qui nous prépare à la conclusion auquel il arrive : « Malgré les liens tissés par des luttes menées jusqu’aux années 1930, l’édification d’une référence franco-ontarienne s’est avérée finalement fragile[88]. » Quelques autres auteurs, dont René Dionne[89] et Danielle Juteau-Lee[90], soutiennent aussi que les débuts de l’identité collective franco-ontarienne remontent à la lutte du Règlement XVII. Pour plusieurs autres[91], il faut attendre l’après-guerre pour voir la référence canadienne-française s’effriter, et les années 1970 – après la « rupture » du Canada français[92] – avant que se pointe timidement une identité « franco-ontarienne » de rechange, qui conserverait toutefois bien des éléments de la référence canadienne-française ancestrale[93].

Analyse comparée des discours fondateurs des communautés acadiennes et franco-ontariennes

Présentation des cas choisis et de l’approche

Revenons donc à notre hypothèse, et affinons-la davantage. Nous avons dit qu’il était probablement plus difficile d’afficher une loyauté à une « nationalité » subétatique après que la frénésie impérialiste se soit emparée du pays, à partir de la dernière moitié des années 1880, puis devenant plus intense durant les années 1890 et 1900. Puis, nous venons d’établir que selon l’historiographie, les Acadiens ont constitué leur référence et ont mis en branle sa diffusion avant cette date fatidique, alors que les Franco-Ontariens n’ont entamé le processus qu’à partir des années 1910. Le contexte moins hostile qu’a connu la première affirmation identitaire acadienne pourrait-il être à la source du plus grand communautarisme de ce groupe ? Après nos survols des représentations de la nation chez les Canadiens de langue anglaise et française, cela demeure notre hypothèse.

Afin de pousser plus loin sa vérification, nous nous proposons d’examiner le discours des chefs de file de ces deux groupes linguistiques lors des moments fondateurs de leurs projets politiques, soit la « Convention nationale » acadienne de 1881[94] et le Congrès d’éducation des Canadiens-français [sic] de l’Ontario de 1910[95].

L’idée est la suivante : le vocabulaire, la grammaire et les idéologies présents dans ces discours au moment de leur naissance ont possiblement marqué à tout jamais les représentations de soi de ces communautés. Martel et Pâquet ont raison de dire que les crises scolaires « deviennent […] des mythes fondateurs de ces communautés francophones, qui intégreront la mémoire de ces événements à leurs références identitaires[96] ». Cela est vrai tant pour les francophonies du Nouveau-Brunswick que celles d’Ontario ou du Manitoba. Mais au-delà du constat de l’existence de ces mythes, il faut interroger leur contenu. Quel est l’ADN transmis par ces divers mythes fondateurs ? Quel message, quel contenu identitaire transmettent les acteurs et les héritiers directs de ces crises ? Quelles représentations de ces communautés et de leur place au pays sont projetées dans l’espace et dans le temps à partir de ces moments fondateurs ? Si, comme on le soupçonne, le contexte du début des années 1880 était plus propice à l’affirmation collective d’une minorité culturelle que celui des années 1910, nous devrions être en mesure de le voir, le sentir, le mesurer dans les discours des chefs de file les plus en vue des mouvances acadienne et franco-ontarienne, respectivement. L’horizon des possibles dicté par leurs contextes historiques respectifs aura conditionné les discours politiques fondateurs des deux communautés[97].

Étant encore à une étape préliminaire de l’examen de cette hypothèse, nous nous contenterons, pour l’instant, d’un examen comparatif des discours de deux hommes qui ont été des porte-parole universellement appréciés des vagues d’affirmation qui nous intéressent, soit Pierre-Amand Landry pour les trois premières conventions nationales acadiennes et Napoléon Antoine Belcourt pour le Congrès fondateur de l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (ACFÉO). Cette analyse préliminaire est certainement facilitée par le fait qu’il existe, en ces deux moments fondateurs, des figures emblématiques qui font consensus au sein des communautés.

Pierre Amand Landry (1842-1916), natif de la vallée de Memramcook, est le fils d’Amand Landry, qui avait été le premier député acadien au Nouveau-Brunswick (et le deuxième député acadien des Maritimes). Adolescent, il fréquente le tout nouveau Collège Saint-Joseph, dans son village natal, dont il fait partie de la première promotion, avant de poursuivre ses études à Fredericton, où il sera admis au barreau, ce qui est une première pour un Acadien. En 1870, il est élu député provincial. Au coeur de sa plateforme est une promesse de lutter contre le système scolaire public et unique proposé par les Libéraux au pouvoir. Le jour de son élection, Camille Lefebvre, recteur du collège Saint-Joseph, affirme : « voilà l’homme d’avenir des Acadiens[98] ». Pendant son premier mandat, il s’oppose farouchement à la loi King (celle qui a provoqué la crise scolaire), relayant notamment 22 pétitions à l’Assemblée provinciale entre 1872 et 1875. Pendant cette période, il est décrit comme « le premier des députés catholiques » par le Gleaner de Chatham et il sera reconnu comme chef de la députation acadienne, pourtant initialement divisée par des lignes partisanes[99]. Il perd toutefois son siège à l’élection de 1874, son opposition à la loi scolaire ayant effrité ses appuis auprès des anglophones de la circonscription mixte de Westmorland[100]. Réélu en 1878, il se range du côté des conservateurs provinciaux, dont le discours sur la question linguistique se rapproche de celui du parti fédéral de John A. Macdonald, et gagne ensuite assez rapidement en influence à l’intérieur du parti, si bien que, en 1878, le premier ministre John James Fraser lui confère un portefeuille ministériel (les Travaux publics), ce qui constitue une autre première pour un Acadien. Quelques années plus tard, il devient secrétaire provincial, responsable de l’éducation et des finances, dans le gouvernement de Daniel Hanington et gagne tellement en influence qu’une crainte de la « French domination » croîtra dans les journaux anglais de la province, dont certains n’hésitent pas à traiter Landry de « dictateur[101] ». C’est pendant cette période qu’il est choisi pour présider la première convention nationale, à Memramcook. À la suite de la défaite du Parti conservateur provincial en 1882 – défaite provoquée par la défection de députés conservateurs apeurés par la perspective du « French Power[102] » –, il réussit en 1883 à se faire élire député fédéral dans le comté très francophone de Kent, une quarantaine de kilomètres au nord de son lieu de résidence, poste qu’il estime avoir plus d’avenir pour un politicien acadien. C’est à ce point qu’il préside la deuxième convention nationale. Il demeurera député fédéral jusqu’au moment où il sera nommé juge par John A. Macdonald, en 1890 – encore une première pour un Acadien.

Napoléon Antoine Belcourt aura, quelque vingt ans plus tard, une stature semblable au sein de la population canadienne-française de l’Ontario. Il est né à Toronto de parents trifluviens en 1860, mais passera le plus clair de son enfance et de sa jeunesse au Québec[103]. Titulaire d’une maîtrise en droit, il est admis au Barreau du Québec en 1882 et à celui de l’Ontario deux ans plus tard. Il s’installe alors à Ottawa, ville qui n’avait jusqu’à ce moment aucun avocat de langue française. Il est greffier du district judiciaire et avocat de la Couronne pour le comté de Carleton jusqu’en 1896, quand il est élu député fédéral libéral à Ottawa. Respecté pour son intelligence et son fair-play, il est élu président de la Chambre des Communes en 1904, avant d’être nommé sénateur par Laurier en 1907. Cette nomination a lieu après de nombreuses années de revendications pour un sénateur représentant « l’élément français en Ontario ». Belcourt devenait donc, en quelque sorte, le représentant officiel des Franco-Ontariens au Parlement. Dans ces circonstances, il n’est pas très surprenant que les francophones de l’Ontario se tournèrent vers lui au moment où éclate la crise du Règlement XVII[104]. Aussi, lors du congrès de 1910 qui donne naissance à l’ACFÉO, celui-ci est choisi président fondateur de la nouvelle association. Lors d’un rassemblement subséquent en 1912, pourtant, Belcourt démissionne. La réaction du public donne un autre indice de l’estime qu’avait la société civile franco-ontarienne pour lui. À quatre reprises, des délégués sont montés sur scène pour exhorter Belcourt de revenir sur sa décision. À quatre reprises, Belcourt est remonté sur scène pour confirmer sa décision, affirmant au public qu’il n’était pas en liberté de lui en dire les raisons, mais assurant que ces dernières étaient bonnes, et qu’il devait lui faire confiance[105]. Finalement, la présidence sera accordée à Philippe Landry, sénateur conservateur depuis 1892 ayant récemment accédé à la présidence du sénat. Landry était certes du Québec, mais il avait été de toutes les récentes batailles en faveur d’écoles catholiques et françaises pour les Canadiens français, au Manitoba (1895-97) et ailleurs dans l’Ouest (1905). Ce ne sera que beaucoup plus tard que des historiens découvriront, dans la correspondance de Belcourt, la raison véritable de son retrait : on a jugé qu’avec un gouvernement conservateur en place, il valait mieux, en ce début de combat contre le Règlement XVII, ne pas avoir un Libéral comme porte-parole[106]. Belcourt ne se tient pas pour autant à l’écart de cette importante question : il continue de livrer des discours – dont plusieurs seront publiés – et à écrire des articles sur les droits des Franco-Ontariens et sur le bilinguisme au Canada. Il devient même propriétaire et éditeur du journal Le Temps d’Ottawa dans les années 1910.

Ces deux représentants se ressemblent donc à bien des égards. Dans les deux cas, il s’agit d’avocats et d’hommes politiques très appréciés, largement reconnus comme étant parmi les représentants les plus légitimes de leurs communautés, sinon les plus respectés. Dans les deux cas, ils sont reconnus comme les porte-voix de leurs communautés à la fois dans la sphère de la politique partisane et dans le monde associatif. Les deux ont, par ailleurs, une attitude politique pragmatique, reconnaissant l’importance de cultiver les bonnes relations entre Canadiens français et la majorité anglophone aussi souvent que cela s’avère possible. Les deux partagent par ailleurs la particularité d’avoir marié des femmes anglophones.

Examinons maintenant les discours qu’ils ont déployés à l’aube de l’affirmation collective des Acadiens et des Franco-Ontariens, respectivement. Nous étudierons ici trois discours de chacun de ces politiciens. Chez Landry, il s’agit du « Discours d’ouverture », du « Discours de la 2e séance » et du « Discours de la 3e séance » de la Convention de 1881[107]. Ce dernier discours a été prononcé en anglais, par considération pour les notables anglophones du Nouveau-Brunswick qui avaient été invités à assister à l’événement, afin de les rassurer quant aux desseins de ces milliers d’Acadiens réunis. En ce qui concerne Belcourt, nous nous sommes penchés sur un discours fait devant des délégués de l’Association catholique de la jeunesse canadienne (ACJC) en 1910[108], sur son premier discours lors du Congrès d’éducation des Canadiens français d’Ontario de 1910[109] et sur un discours livré en 1912 devant un public anglophone à Toronto[110].

Sur la nature du Canada et de l’Empire

Lorsqu’on lit ce que Pierre-Amand Landry avait à dire sur la nature du Canada au début des années 1880, on ne peut faire autrement qu’être frappé par le fait que sa conception du pays ressemble énormément à celle décrite par Miller et Silver, ou à celle prescrite, à l’époque, par Lord Acton : le Canada, pour lui, n’était pas une nation dans le sens culturel du mot, mais une agrégation de communautés culturelles, qu’il désignait le plus souvent par le terme « nationalités » :

La paix et l’harmonie règnent, en effet, au sein de la grande famille confédérée, malgré la différence des idiomes et des religions : que tous prêtent leur concours pour perpétuer cet état de choses. Comme partie distincte de la population, comme Acadiens, nous avons des traditions, des coutumes, des aspirations qui nous sont propres[111].

Dans le discours donné à l’intention des dignitaires anglophones venus témoigner de la convenance des activités se déroulant lors de la première « convention nationale » – qui agissent donc comme des espèces de chaperons politiques –, le vocabulaire change légèrement, mais l’idée générale demeure la même :

[…] Divine Providence in its wisdom has made this Dominion of ours one composed of different nationalities and of different creeds, each one as it were forming a separate family and the whole united forming a nation called the Canadian nation. The French Acadians are one of these families […]. As a compound part of this […] nation, our family of French Acadians are equal in the eyes of our Constitution to the families of other origins. And, gentlemen, […] the character and prosperity of the families will mark the character and prosperity of the nation to which they belong. […] Each one of these families owes public and important duties to the community, but each also has ever more sacred and dearer duties to fulfill within the smaller, the domestic circle[112].

Manifestement, pour Landry l’unité du Canada, dans la mesure où elle existe, n’est que politique, et non culturelle. Le notable ne ressent pas le besoin de justifier ceci, ou de l’exiger ; il l’affirme comme étant un fait qui va de soi. Qui plus est, cette unité politique est soumise à une logique de la subsidiarité : l’allégeance première du citoyen, aux yeux de Landry, est à sa « nationalité » plus immédiate, et non à la « grande famille » (en français) ou à la « nation » (en anglais) canadienne.

Notons que Landry croit, de toute évidence, que l’élément « Acadien français » peut s’épanouir dans un tel cadre confédératif :

[C] omme sujets loyaux d’une bonne et gracieuse Reine, nous vivons dans un pays libre, privilégié, où il est permis à tous d’aspirer aux plus hautes positions et d’atteindre le plus haut degré de l’échelle sociale et politique[113].

Bref, la Confédération est présentée comme un tout hétéroclite et quelque peu fragile, l’idée étant que les unités de base sont plus solides que l’ensemble. Conséquemment, Pierre-Amand Landry s’accommode bien de l’Empire – ainsi que du Canada – qu’il perçoit et dépeint comme des espaces fédérateurs et inclusifs. À l’intérieur de ceux-ci, il perçoit assez de variété et de diversité pour garantir une place pour la composante « Acadienne-Française ».

Trente ans plus tard, Napoléon-Antoine Belcourt ne présente les Franco-Ontariens ni comme un groupe aussi distinct ni comme évoluant dans un cadre aussi généreux. Au contraire, on perçoit très nettement que son discours se développe en bonne partie en réaction à un discours ambiant hostile et abrasif, discours qu’il sent l’obligation de nommer et dénoncer : « [L’apprentissage du français,] c’est à quoi s’oppose, aimée par quelques-uns, condamnée par presque tous, la théorie d’une seule langue pour tous[114]. »

Avant même de décrire les ambitions et les revendications des Canadiens français de l’Ontario, Belcourt devra mettre de l’avant des arguments servant à neutraliser ce discours. « L’Uniformité de langage [n’] est [pas] nécessaire à l’établissement, au progrès, au développement, à la prospérité, à l’unité d’une nation[115]. »

En effet, Belcourt doit justifier jusqu’à la présence continue du français à l’extérieur du Québec. Pour ce faire, il mobilise des arguments les moins communautaristes possible, allant jusqu’à argumenter que « la langue française, comme les traditions françaises » doivent être protégées avant tout parce qu’elles « font partie de l’héritage national du Canada[116]. » En d’autres mots, on ne préserve pas la langue pour une communauté, pour un groupe constitutif de l’État, mais pour tous, pour la collectivité globale que représente la nation canadienne.

Selon la même logique et pour les mêmes raisons, Belcourt sent le besoin de se faire rassurant, de manière répétée, sur la loyauté des Canadiens français de l’Ontario :

[N] ous n’entretenons aucun préjugé contre la langue de la grande majorité du peuple canadien ; nous ne sommes pas assez aveugles pour ne pas voir toute l’importance, toute la nécessité pour nous et pour les nôtres, de bien connaître et de bien parler la langue anglaise […][117].

En quoi la connaissance et l’usage du français ont-ils affecté notre qualité de bons citoyens, et nui à l’accomplissement de nos devoirs sociaux et politiques ? […] Est-ce parce que nous répétons l’hymne national de l’Empire anglais dans notre langue maternelle, aussi bien que dans la langue de la majorité, que nous devenons moins bons sujets ? […] Pour quelle raison alors nous refuser le plaisir et l’avantage de bien connaître et parler […] la langue à laquelle nos mères nous ont initiés[118] ?

« La langue à laquelle nos mères nous ont initiés », ce dernier bout de phrase illustre bien une autre tendance chez Belcourt, celle de déjà présenter le français comme relevant de l’héritage et de la sphère familiale ou domestique, plutôt que comme l’expression d’une communauté ou d’une collectivité (soit-elle politique ou culturelle). Finalement, lorsque Belcourt utilise les termes « nation » ou « nationalité », c’est presque exclusivement pour se référer au Canada[119].

Représentations de leurs Conventions/Congrès respectifs

Puisque cela est permis par sa conception du Canada et de l’Empire, Pierre-Amand Landry n’hésite pas à décrire la « Convention nationale » de 1881 qu’il préside comme étant une « assemblée délibérante » et le symptôme d’un « réveil national » des Acadiens. En se réunissant de la sorte, affirme-t-il, les Acadiens font la démonstration que « nous sommes soucieux de notre avenir et de nos intérêts nationaux[120] ». Le but de la convention serait de « mieux étudier notre condition présente et tirer avantage des ressources à notre disposition pour améliorer notre état[121] ». Les mesures à prendre et les projets à mener, à en croire Landry, sont nombreux et touchent à plusieurs domaines. C’est, selon lui, « par l’union […] que nous pourrons par des moyens légitimes faire grandir nos intérêts nationaux, industriels et sociaux[122] ». Bref, pour Pierre Amand Landry, ces premières conventions ne représentent rien de moins que des sortes d’États généraux de la nation. Il s’agit pour lui d’un corps supra-parlementaire rassemblant les forces vives de la nation afin que cette dernière puisse se mobiliser sur plusieurs fronts pour son propre développement.

En comparaison, dans le contexte difficile de 1910, Napoléon Antoine Belcourt présente le Congrès fondateur de l’ACFÉO comme ayant des intentions nettement plus modestes, et ce, à plusieurs égards.

D’abord, les interventions de Belcourt laissent deviner une organisation naissante qui entend limiter ses interventions à une sphère d’activité unique : « L’éducation, dans son sens le plus large et avec toutes ses ramifications, voilà le but principal, la préoccupation majeure de ce congrès[123] », clame-t-il. Ceci contraste certainement avec les conventions acadiennes, qui élaboraient des projets en matière de journalisme, de colonisation et d’agriculture, d’éducation, de commerce et d’industrie, d’émigration, « d’acadianisation » du clergé, etc.[124].

Par ailleurs, non seulement les revendications franco-ontariennes de l’heure se cantonnent-elles à la sphère de l’éducation, elles se limitent aussi à la thématique de la langue. Alors que, durant les Conventions acadiennes, on souhaitait susciter le développement économique, culturel, social et politique du groupe, en 1910, à Ottawa, on adopte des buts nettement plus restreints. « Les Canadiens français d’Ontario […] veulent la reconnaissance explicite et officielle de l’école ou classe bilingue, et qu’on la mette en état d’assurer l’enseignement efficace dans les deux langues […][125] ». Quelques années plus tard, à l’Université de Toronto, Belcourt continue d’affirmer cet objectif unique : « nous sommes […] décidés à exiger qu’ils [nos enfants] apprennent et qu’ils gardent la langue de nos ancêtres […][126] ».

Finalement, alors que les Acadiens prétendaient construire un projet de société par leurs propres actions, l’ACFÉO naissante se positionne dès le départ dans une logique que l’on appellerait aujourd’hui celle du lobbying, puisqu’elle se limite à demander des réformes de la part du gouvernement. Belcourt affirme clairement, par exemple, que le « but principal de ce Congrès » sera « d’indiquer les réformes à préconiser et obtenir » pour améliorer « l’éducation domestique, scolaire et classique parmi les Canadiens-Français [sic] de cette province, [qui] n’est pas ce qu’elle devrait être[127] ». Le congrès, comme l’ACFÉO d’ailleurs, doit servir avant tout à former un consensus parmi les Canadiens français de toutes les régions de la province[128], afin que ceux-ci puissent dire d’une seule voix à la province ce qu’ils attendent d’elle.

Il est aussi intéressant de se pencher sur le type d’argumentaire qui est mobilisé dans ces efforts de lobbying. Signe du contexte idéologique difficile pour ceux qui voudraient faire des demandes de nature linguistique, Belcourt utilise une argumentation qui est loin de celle des droits collectifs pour le groupe linguistique. L’argument dont il se sert le plus souvent est un appel à la « loi naturelle[129] » voulant que l’éducation soit la responsabilité et le droit des parents. L’État n’étant qu’un facilitateur, il n’aurait pas le droit de conférer aux enfants une éducation autre que celle que les parents souhaitent pour leurs enfants. Belcourt use aussi d’une argumentation ancrée dans la pédagogie : « L’usage complet du moyen le plus efficace et le plus propre à leur formation intellectuelle, morale et sociale qui est, je le répète, celui de la langue maternelle. C’est par la langue maternelle qu’on arrive plus directement et plus sûrement à l’intelligence et au coeur de tout homme[130]. »

Finalement, Belcourt fait aussi des efforts visibles pour se tenir aussi loin que possible de la logique « nationale » : « Je laisse de côté les considérations tirées de la sentimentalité ou de la conscience, des idiosyncrasies, ou du tempérament national, car elles prêtent toujours à la discussion, et le but de cet article est de n’en appeler qu’à la raison […][131]. »

Ces extraits sont représentatifs de l’ensemble des textes recensés ici, et suggèrent fortement que notre hypothèse est vérifiable : il était effectivement plus difficile de militer en faveur de la cause francophone en Ontario en 1910-12 que pour celle des Acadiens en 1881-1884, et cette difficulté se reflète par un discours franco-ontarien aux objectifs plus modestes, contenant des revendications cantonnées à une sphère d’activité, ne concernant que la langue et dépendant de l’accord et de l’action de l’État.

Conclusion

Le contexte canadien et nos recherches empiriques corroborent la théorie de Juan Linz : ici comme en Europe, l’affirmation de la nature distincte d’un groupe ethnoculturel et la revendication de droits collectifs pour celui-ci représentent quelque chose de plus difficile au tournant du XXe siècle que jusqu’au début des années 1880. Conséquemment, le sort des mouvements d’affirmation linguistiques dépend en partie de leur timing.

Il est évident que Pierre-Amand Landry et Napoléon-Antoine Belcourt sont « aussi nationalistes » l’un que l’autre, dans le sens qu’ils luttent avec autant de férocité pour les intérêts des francophones de leurs régions et de leurs époques, tels qu’ils les perçoivent. Là n’est pas la question. Ce que cet exercice comparatif met en lumière, plutôt, c’est que Belcourt et les Franco-Ontariens du Règlement XVII luttent bel et bien dans un climat idéologique beaucoup plus hostile à l’affirmation d’une identité culturelle distincte que celui qu’avait connu Pierre-Amand Landry et les délégués des premières « conventions nationales » acadiennes. Manifestement, dans le contexte des années 1910, il valait mieux que la crise scolaire ontarienne soit présentée comme une question linguistique, mais non communautaire ou « nationale ».

Si c’était encore envisageable de tenter de sauver les Canadiens français de l’Ontario de l’assimilation ou de leur donner une bonne éducation de langue française, il aurait été périlleux de dépeindre ceux-ci comme étant un groupe national en bonne et due forme, méritant des droits collectifs en soi et pour soi[132]. Or, le vocabulaire et l’argumentaire de cette lutte plus circonscrite n’étaient pas à même de créer un communautarisme similaire à celui généré par les conventions nationales acadiennes de 30 ans antérieures. Fernand Dumont en avait deviné autant lorsqu’il écrivait :

L’édification d’une référence franco-ontarienne s’est avérée finalement fragile. Sans doute le combat a-t-il été trop centré sur l’école, bien qu’il fut difficile d’en être autrement étant donné les circonstances et les agressions qui ont provoqué la résistance. Mais l’école et la communauté de langue ne pouvaient être isolées des institutions qui forment la vie sociale, de l’économie en particulier[133]…

Le Canada du début du XXe siècle était trop francofuge pour permettre la création d’une « référence » francophone complète. Les parlant-français de l’Ontario devraient attendre jusqu’à la période plus optimiste et généreuse des années 1960 et 1970 pour voir se propager une identité « franco-ontarienne » aux prétentions plus globales.

Appendices

Notes

-

[*]

Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.

-

[1]

Joseph Yvon Thériault, « À quoi sert la Franco-Amérique ? », dans Dean Louder et Éric Waddell (dir.), Franco-Amérique, Québec, Septentrion, 2008, p. 355-365.

-

[2]

Ibid., p. 361. L’axe vertical sert à déterminer l’identité linguistique de chaque population francophone. Allant de « forte » à « faible », cette variable se réfère au degré d’attachement subjectif à la langue française, à l’importance de celle-ci dans les représentations de soi de chacune des populations. L’axe horizontal sert à situer chaque communauté selon ses rapports avec le cosmopolitisme et le communautarisme. Elle mesure l’importance de l’idée de « communauté » dans l’identité individuelle de la majorité des membres du groupe linguistique. Les catégories de minorités qui en découlent sont : I) celles ayant une identité collective forte et une identité linguistique forte ; II) celles ayant une identité communautaire forte, mais de nature plus culturelle que linguistique ou politique ; III) celles marquées par des parcours individualisés ayant un certain rapport avec le français ; IV) celles constituées de francophones dont l’identité linguistique est forte, mais qui font difficilement communauté.

-

[3]

Celle-ci est informée et documentée, mais malheureusement pas mesurée empiriquement. Nous laisserons à d’autres le soin d’accomplir ceci.

-

[4]

Par « communautarisme », terme que j’utilise – comme Thériault d’ailleurs – sans connotations, ni positives ni négatives, j’entends une propension des individus à accorder une grande importance à l’appartenance communautaire dans la définition de leur identité personnelle.

-

[5]

Il existe malheureusement peu d’études comparatives systématiques sur le sujet. Toutefois, les comparaisons ponctuelles au sein d’articles plus généraux abondent dans de nombreuses disciplines et de nombreux genres : André Magord, The Quest for Autonomy in Acadia, Bruxelles, Peter Lang, 2008, 183 p. ; Rodrigue Landry, « Légitimité et devenir en situation linguistique minoritaire », Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, vol.5. 2015, p. 58-99. ; Joel Belliveau, « Acadian New Brunswick’s Ambivalent Leap into the Canadian Liberal Order », dans Magda Fahrni et Robert Rutherdale (dir.), Creating Postwar Canada : Community, Diversity, and Dissent, 1945-1975, Vancouver, UBC Press, 2008, p. 88-128. ; Marie-France Garcia Raoul-Jourde, « Assimilation and Resistance : The Acadian Experience », Revista Espanola de Estudios Canadienses, vol. 3, n° 1, 1996, p. 203-214. ; Melvin Gallant, « Du mythe à la réalité : évolution de la littérature acadienne », dans André Leclerc et Jacques F. Lapointe (dir.), Les Acadiens : état de la recherche (Conférence 1985), Conseil de la vie française en Amérique, Québec, 1987, p. 114-29. ; Annette Boudreau, « La construction des représentations linguistiques : le cas de l’Acadie », Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique, vol. 54, n° 3, 2009, p. 439-459. ; Jean-Marie Nadeau, Que le tintamarre commence ! Lettre ouverte au peuple acadien, Lévis, Éditions de la Francophonie, 2009, 174 p. ; Fernand Arsenault, « L’Acadien et La Religion », L’Action Nationale, vol. 67, n° 3-4, 1977, p. 274-290. ; Raymond Breton, « La communauté ethnique, communauté politique », Sociologie et Sociétés, vol. 15, n° 2, octobre 1983, p. 23-38. ; Henri-Dominique Paratte, Jura, Acadie : Deux communautés francophones et leur évolution, Rassemblement jurassien/Comité permanent des communautés ethniques de langue française, 1980, 44 p. ; Rémi Léger, « Canada’s French Fact – or Facts ? », dans Trevor Harrison et Slobodan Drakulic (dir.), Against Orthodoxy : Studies in Nationalism, Vancouver, UBC Press, 2011, p. 133-153. ; Nicole Gallant, « Les communautés francophones en milieu minoritaire et les immigrants : entre ouverture et inclusion », Revue Du Nouvel-Ontario, n° 35-36, 2010-2011, p. 69-105.

-

[6]

On peut facilement percevoir la valorisation quasi-généralisée de la dualité linguistique lorsqu’on suit les médias acadiens. Cette idée de « dualité » renvoie au fait de décerner aux francophones des institutions publiques unilingues partout où cela s’avère possible. Un récent dossier d’actualité illustrant cette préférence est le tollé provoqué par la suggestion que, dans des régions rurales, un système d’autobus unique pourrait desservir les écoles de langue anglaise et française. Voir notamment le communiqué de presse de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (« L’autobus scolaire bilingue peut contribuer à renforcer l’assimilation des élèves », L’Acadie Nouvelle, 31 mars 2015), l’éditorial de L’Acadie Nouvelle « La mauvaise résurrection », 1er avril 2015) et ce billet du blog collectif Astheure (Dominic Caron, Astheure, « Bilingual school buses : it’s time to set the record straight », 31 mars 2015). Ce dernier texte est publié exceptionnellement en anglais pour convaincre les anglophones du bien-fondé de ce que certains ont, en cette période budgétaire difficile, commencé à appeler de la « ségrégation », voire « l’Apartheid ». Les débats publics ayant mené à la municipalité de Dieppe d’adopter une politique d’affichage commercial bilingue obligatoire ont aussi témoigné de la force du sentiment communautaire francophone en Acadie du Nouveau-Brunswick. Voir Basile Roussel, « Affichage commercial bilingue en Acadie du Nouveau-Brunswick : rêve ou réalité ? L’exemple du Grand Moncton », Revue de l’Université de Moncton, vol. 44, n° 2, 2013, p. 199-219.

-

[7]

Cécyle Trépanier, « Le mythe de “l’Acadie des Maritimes” », Géographie et Cultures, vol. 17, 1996, p. 55-74. Adrien Bérubé, « De l’Acadie historique à la Nouvelle-Acadie : les grandes perceptions contemporaines de l’Acadie », dans André Leclerc et Jacques F. Lapointe (dir.), Les Acadiens : état de La Recherche (Conférence 1985), Québec, Conseil de la vie française en Amérique, 1987, p. 198-228.

-

[8]

David Welch, « Suivre en se transformant : les pratiques sociales en Ontario français au cours des années 60 et 70 », Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 9, n° 1, 1996, p. 151-67. ; Gaétan Gervais, « Les paroisses de l’Ontario Français, 1767-2000 », Cahiers Charlevoix, 1995, p. 101-94.

-

[9]

Nous y reviendrons. Pour une synthèse récente, voir Michelle Landry, L’Acadie politique : histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, 170 p. Sur la perspective constructiviste en études du nationalisme, voir Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 2006, 256 p.

-

[10]

Joseph Yvon Thériault, Évangéline : Contes d’Amérique, Montréal, Québec Amérique, 2013, 400 p.

-

[11]

C’est-à-dire des nationalismes contre l’État.

-

[12]

Juan Linz, « Early State Building and Late Peripheral Nationalisms against the State », dans S.N. Eisentadt et Stein Rokkan Rokkan (dir.), Building States and Nations, vol. 2, Beverly Hills, Sage, 1973, p. 32-116. ; Juan Linz, « Construction étatique et construction nationale », Pôle Sud, n° 7, novembre 1997, p. 5-26.

-

[13]

Il s’agit de la deuxième « vague » d’affirmation nationale selon Benedict Anderson, op. cit. Voir aussi Tudi Kernalegenn, « Introduction : la vague nationale des années 1960 et 1970 : continuités, transformations et ruptures », Fédéralisme-Régionalisme, 2013.

-

[14]

Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l’époque des révolutions atlantiques, 1776-1838, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2010, 350 p.

-

[15]

Ernest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation ? » (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne). Le texte intégral de la conférence est publié dans l’ouvrage sous la direction de Philippe Forest, Qu’est-ce qu’une nation ? Littérature et identité nationale de 1871 à 1914, Paris, 1991, 128 p. La conférence de Renan (dont cette version est aussi rendue disponible sur le site Classiques des sciences sociales) se trouve au chapitre 2 (p. 12-48). La présente citation est à la p. 41.

-

[16]

A. P. Tant, British Government : The Triumph of Elitism : A Study of the British Political Tradition and Its Major Challenges, Brookfield, Dartmouth, 1993, 259 p. ; Paul Gilroy, There Ain’t no Black in the Union Jack : The Cultural Politics of Race and Nation, Londres, Routledge, 1991, 280 p.

-

[17]

Pour Burke, influent penseur et homme politique, le modèle républicain est vicié parce qu’il repose sur des notions abstraites, qui ignorent la complexité de la nature humaine et de la société, notamment l’existence de préjugés et de liens communautaires. Le progrès, selon lui, doit se réaliser graduellement, en tenant compte de ces liens communautaires et des traditions, et en inscrivant dans une constitution des droits et des libertés spécifiques et concrets. Voir Ian Harris, « Edmund Burke », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010, en ligne : www.plato.stanford.edu/entries/burke.

-

[18]

Acton, un historien et politicien catholique, soutient qu’ironiquement, le fait d’avoir conservé cette vision plus ancienne et traditionnelle de la société constitue la meilleure garantie pour la liberté individuelle, puisque c’est le respect des « nationalités » constitutives du Royaume-Uni (et de l’Empire) qui limite, par la force des choses, l’ampleur des interventions de l’État central.

-

[19]

Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique, Montréal, Boréal, 2010, p. 39-47.

-

[20]

Les Autochtones étaient ignorés et oubliés. Voir Marcel Bellavance, Le Québec au siècle des nationalités : essai d’histoire comparée, Montréal, VLB éditeur, 2004, p. 154.

-

[21]

Bien sûr, il y avait de la place, dans les discours, pour une dimension raciale, par laquelle on louait le « génie anglais » ayant produit cette civilisation. Il y eu, certes, un mouvement réformiste demandant le gouvernement responsable au Haut-Canada durant les années 1830, ainsi qu’une révolte de taille limitée en son nom, mais le langage et la philosophie de ce mouvement ne s’inspiraient pas du républicanisme. Voir Michel Ducharme, « Closing the Last Chapter of the Atlantic Revolution : The 1837-38 Rebellions in Upper and Lower Canada », American Antiquarian Society, vol. 116, n° 2, 2006, p. 413-430.

-

[22]

James Rodger Miller, « Unity – Diversity : The Canadian Experience : From Confederation to the First World War », dans Douglas Francis et Donald B. Smith (dir), Readings in Canadian History : Post-Confederation, Toronto, Harcourt-Brace, 1994, p. 68-78.

-

[23]

Ibid., p. 68-69.

-

[24]

Marcel Bellavance, op. cit., p. 155.

-

[25]

Dans un discours souvent cité, il disait « I look to the future of my adopted country with hope, though not without anxiety. I see in the not remote distance, one great nationality, […] quartered into many communities, each disposing of its internal affairs, but all bound together by free institutions, free intercourse, and free commerce ». Voir Fennings Taylor, Thos. D’Arcy McGee : Sketch of his Life and Death, Montreal, John Lovell, 1868. Reproduit par le Project Gutenberg Canada.

-

[26]

Éric Bédard, Les Réformistes. Une Génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 2009 ; James R. Miller, loc.cit., p. 69.

-

[27]

La « Politique nationale » mise en place par le Parti conservateur au cours des prochaines décennies, malgré son nom, continue cette tradition d’unification par pragmatisme : l’unité du Canada se justifiait par (et se concrétiserait par) l’intégration des marchés et un développement économique commun. Ibid, p.72 ; Marcel Bellavance, op. cit., p. 164.

-

[28]

Le terme est notamment utilisé par Lord Acton, George-Étienne Cartier et, plus tard, Henri Bourassa.

-

[29]

Eric Hobsbawm, « Inventing Traditions, Europe, 1870-1914 », dans Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 6-8.

-

[30]

Affirmation qui doit être nuancée en rappelant l’important mouvement nationaliste irlandais qui se développe lors du dernier tiers du XIXe siècle, et qui accédera à l’indépendance en 1921.

-

[31]