Abstracts

Résumé

Environ un million de Canadiens français ont émigré vers les États-Unis entre 1865 et 1930, s’établissant majoritairement dans les États de la Nouvelle-Angleterre. À l’aide de données de recensements américains et canadiens, cette étude examine comment la scolarité et la fréquentation scolaire de leurs descendants se comparent avec ceux de Québécois francophones du même âge. Les données des recensements canadien de 1971 et américain de 1970 nous révèlent que les résidents natifs de la Nouvelle-Angleterre dont la langue maternelle était le français ont profité d’un avantage considérable sur le plan de la scolarité. J’attribue cet écart important à leur accès au système public d’éducation des États-Unis, qui n’avait pas d’équivalent au Québec jusqu’à la fin des années soixante. Ce résultat est encore plus remarquable étant donné la sélection négative présumée en regard de ceux qui quittaient le Québec et le fait que les Franco-Américains réussissaient à reproduire relativement bien les institutions d’enseignement québécoises. En examinant les recensements canadien de 2000 et américain de 2001, on constate que l’écart s’est considérablement résorbé chez les plus jeunes. En fait, contrairement à ce qui est observé en 1971, les jeunes Québécois en 2001 avaient à peu près la même scolarité et étaient au moins aussi susceptibles d’avoir atteint un niveau d’études postsecondaire que les Franco-Américains. Toutefois, ils accusent toujours un retard lorsqu’il s’agit de détenir au moins un baccalauréat. Ce renversement partiel reflète l’effet du « traitement correctif » par lequel le Québec a apporté des changements profonds à ses institutions d’enseignement, particulièrement au niveau postsecondaire, au milieu et à la fin des années soixante.

Article body

Laissez-les partir : c’est la canaille qui s’en va.

George-Étienne Cartier

Introduction

Environ un million de Canadiens français ont émigré du Québec vers les États-Unis, et plus particulièrement vers la Nouvelle-Angleterre, entre 1865 et 1930. Comme c’était le cas pour la plupart des immigrants qui quittaient l’Europe pour les États-Unis durant ces années, ils cherchaient avant tout une meilleure conjoncture économique au sud de la frontière. Les terres arables se faisaient de plus en plus rares au Québec, surtout en regard du taux de fécondité élevé des Canadiens français à cette époque. Ainsi, il fallait soit quitter la campagne pour s’installer dans les villes, en particulier à Montréal, soit simplement émigrer aux États-Unis.

Cet article vise trois objectifs. Tout d’abord, il cherche à documenter les effets que l’émigration vers les États-Unis a eu sur les descendants des Québécois francophones en matière de scolarité. Alors que la plupart des articles dans la littérature se penchant sur les effets de l’immigration établissent des comparaisons avec la population locale du pays hôte, je compare plutôt les Américains d’origine canadienne-française avec des individus du même âge résidant au Québec en 1971. Cette approche est principalement motivée par le fait que, tandis que le système d’éducation québécois est demeuré pratiquement inchangé jusqu’à la fin des années soixante, les émigrants, et en particulier leurs enfants, pouvaient profiter du système public d’éducation aux États-Unis, beaucoup plus accessible, y compris dans son volet postsecondaire. Comme il est décrit plus bas, les institutions d’enseignement postprimaires au Québec, calquées sur les institutions françaises d’avant la révolution, étaient jusqu’au milieu et à la fin des années soixante fondamentalement élitistes, et l’éducation après la 9e année était réservée aux enfants (très majoritairement des garçons) des familles aisées.

J’effectue ensuite le même exercice en comparant cette fois la scolarité des Américains d’origine canadienne-française en 2000 à celle de leurs lointains cousins québécois en 2001, en mettant à profit le « traitement correctif » grâce auquel les nouvelles générations de Québécois ont eu accès à partir de la fin des années soixante à un système public d’éducation alors que le système américain demeurait inchangé. On est ainsi en mesure d’observer si cet assouplissement soudain des contraintes d’accès à l’éducation au Québec s’est accompagné d’une réduction rapide de l’écart entre les Québécois et leurs cousins américains.

Les résultats sont les suivants : les données du recensement canadien de 1971 et du recensement américain de 1970 révèlent que les résidents natifs de la Nouvelle-Angleterre dont la langue maternelle était le français ont profité d’un avantage considérable sur le plan de la scolarité. Plus précisément, ils étaient plus susceptibles d’être inscrits dans un établissement postsecondaire, surtout dans le cas des filles. L’avantage en matière de scolarité est le plus marqué chez les individus dont les parents étaient eux-mêmes nés aux États-Unis, et le moins marqué chez les immigrants de première génération. J’attribue cet écart important de scolarité à l’accès des Franco-Américains au système public d’éducation des États-Unis, qui n’avait pas d’équivalent au Québec jusqu’à la fin des années soixante. Ce résultat est encore plus remarquable étant donné la sélection négative présumée en regard de ceux qui quittaient le Québec et le fait que les Franco-Américains réussissaient à reproduire relativement bien les institutions d’enseignement québécoises.

En examinant les 30 dernières années du XXe siècle, il y a de fortes indications selon lesquelles l’écart s’est résorbé chez les plus jeunes. En fait, contrairement à ce qui s’est passé 30 ans plus tôt, les jeunes Québécois en 2001 avaient une scolarité plus poussée et étaient plus susceptibles d’avoir une éducation postsecondaire même partielle, bien qu’ils accusent toujours un retard considérable pour ce qui est de détenir au moins un baccalauréat. Ce renversement partiel reflète l’effet du « traitement correctif » par lequel le Québec a apporté des changements profonds à ses institutions d’enseignement, particulièrement au niveau postsecondaire, au milieu et à la fin des années soixante.

Le troisième objectif de cet article est d’évaluer l’importance des résultats quant à l’interprétation de la corrélation entre l’éducation des parents et celle des enfants. Cette corrélation, bien qu’omniprésente d’un pays et d’une époque à l’autre, n’est pas simple à interpréter. D’une part, elle pourrait réellement refléter l’effet causal de l’éducation au sens que les parents plus scolarisés changent parce qu’ils ont reçu une meilleure éducation, et ils transmettent ensuite des valeurs à leurs enfants qui rendent ceux-ci plus susceptibles de devenir eux-mêmes plus scolarisés. D’autre part, la corrélation entre le niveau de scolarité du parent et celui de l’enfant pourrait être fortuite : il se trouve simplement que les parents d’enfants ayant davantage de scolarité sont eux-mêmes plus scolarisés et cette scolarité plus poussée des parents ne « cause » pas en soi la scolarité plus élevée de leurs enfants. Dans le premier cas, l’éducation produirait d’importantes externalités intergénérationnelles, alors que dans le second, elle n’en produit pas. Laquelle des deux descriptions est la plus juste? La réponse à cette question a des incidences quant à l’ampleur des avantages de l’éducation pour la société.

Les résultats de cet article peuvent potentiellement éclairer la manière dont les institutions d’enseignement interagissent avec ces deux mécanismes possibles. Si la totalité de la corrélation intergénérationnelle est attribuable à des externalités intergénérationnelles, en vertu desquelles les parents plus éduqués ont eux-mêmes des enfants plus éduqués précisément en raison de leur éducation et des valeurs transmises, le fait d’ouvrir soudainement l’accès à l’éducation secondaire et postsecondaire ne devrait pas mener à un processus de rattrapage rapide. Si, au contraire, avec l’élimination des contraintes d’accès, nous observons des changements importants de scolarité entre les générations sur un large spectre de niveaux de scolarité chez les parents, nous devrions alors constater une chute marquée dans le coefficient de corrélation liant le niveau d’éducation des parents, dont l’accès à l’éducation était restreint, à celui de leurs enfants, qui ont profité de l’ouverture du système d’éducation.

Les résultats de cet article suggèrent fortement qu’une part importante de la corrélation parents-enfants en matière de scolarité est attribuable à des facteurs institutionnels. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on examine le changement radical qui s’est produit entre le début des années soixante-dix et le début des années deux mille. Bien que les Québécois soient encore bien moins susceptibles de détenir un baccalauréat que leurs cousins américains, le fait qu’ils sont maintenant au moins aussi susceptibles qu’eux d’avoir reçu une éducation postsecondaire même partielle est remarquable, étant donné le déficit considérable en matière de scolarité qui prévalait jusqu’en 1970.

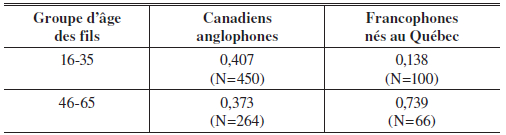

Afin de fournir des observations complémentaires à ce sujet, j’utilise l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994. Plus précisément, je calcule la corrélation entre la scolarité des pères et celle de leurs fils par groupe d’âge des fils pour les Canadiens anglophones vivant à l’extérieur du Québec ainsi que pour les Québécois francophones. Les résultats sont éloquents. Tandis que les Québécois francophones âgés de plus de 45 ans en 1994 – ceux qui auraient connu l’ancien système d’éducation élitiste – ont le coefficient de corrélation entre leur scolarité et celle de leur père le plus élevé, cette corrélation chute dramatiquement pour les répondants qui ont entre 16 et 35 ans, précisément ceux dont les pères auraient été scolarisés sous l’ancien système alors qu’eux-mêmes auraient profité du système d’éducation que nous connaissons aujourd’hui. Ces résultats appuient la conclusion que les contraintes institutionnelles ont joué un grand rôle et que lorsque ces contraintes se sont assouplies, des gens avec des historiques familiaux relativement diversifiés en matière d’éducation des parents en ont bénéficié considérablement.

Il faut souligner le fait que cette conclusion se fonde sur une « expérience » fort différente de celles menées dans Black, Devereux et Salvanes (2005) en Norvège, ainsi que dans Oreopoulos, Page et Stevens (2006) pour les États-Unis. Ces deux articles utilisent les changements dans les lois relatives à l’instruction obligatoire dans ces deux pays comme source de variation exogène de la scolarité parentale. Le fait de forcer les gens à aller à l’école par une loi sur l’instruction obligatoire n’affecte probablement pas le même type de personnes que celles qui sont affectées par un assouplissement soudain des contraintes d’accès. Dans le dernier cas, les gens qui, par le passé, voulaient pousser leur éducation davantage, mais ne le pouvaient pas en raison de la nature élitiste du système d’éducation postsecondaire québécois, ont été en mesure de le faire après les réformes au Québec ou, de manière analogue, après avoir émigré aux États-Unis. Par conséquent, les résultats présentés ici devraient être perçus comme complémentaires à ceux des articles fondés sur différentes sources de variation de la scolarité.

1. Le mouvement d’émigration

Une raison fondamentale pour laquelle tant de gens ont choisi d’émigrer aux États-Unis a ses racines dans la croissance rapide de la population entre 1760 et 1850, qui est passée de quelque 60 000 à 670 000 (Brault, 1986). Si l’on ajoute à cette croissance la tradition selon laquelle, dans les régions rurales, la terre était divisée entre les fils s’il y en avait plus d’un qui devenait agriculteur, le Québec a plus ou moins fini par manquer de terres arables. Il a donc fallu soit migrer vers les villes pour trouver des emplois (principalement dans des usines), soit partir aux États-Unis[1].

Bien que la citation de George-Étienne Cartier suggère fortement qu’il y avait une sélection négative à l’égard de ceux qui quittaient le Québec, la réalité est plus nuancée[2]. Une vaste majorité de la population francophone de la province au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle était rurale et, en bonne partie, illettrée. Il est donc loin d’être certain que le groupe qui a décidé de rester était « meilleur ». De toute manière, il n’est pas clair que la sélectivité soit un enjeu important dans cet article. En fait, l’identification des Franco-Américains dans le recensement américain au moyen d’une question concernant la langue (et le lieu de naissance) jusqu’en 1970 a pour effet de sous-estimer quelque avantage que ce soit sur le plan de la scolarité pour eux, étant donné que ceux qui étaient assimilés linguistiquement (et n’étaient donc pas identifiés dans le recensement américain) étaient probablement encore plus scolarisés. En effet, l’une des caractéristiques très importantes des émigrants canadiens-français est leur effort concerté à reproduire la société québécoise en Nouvelle-Angleterre, y compris son système d’éducation. Cette réticence à s’intégrer dans la société américaine constituait une source importante de tensions[3].

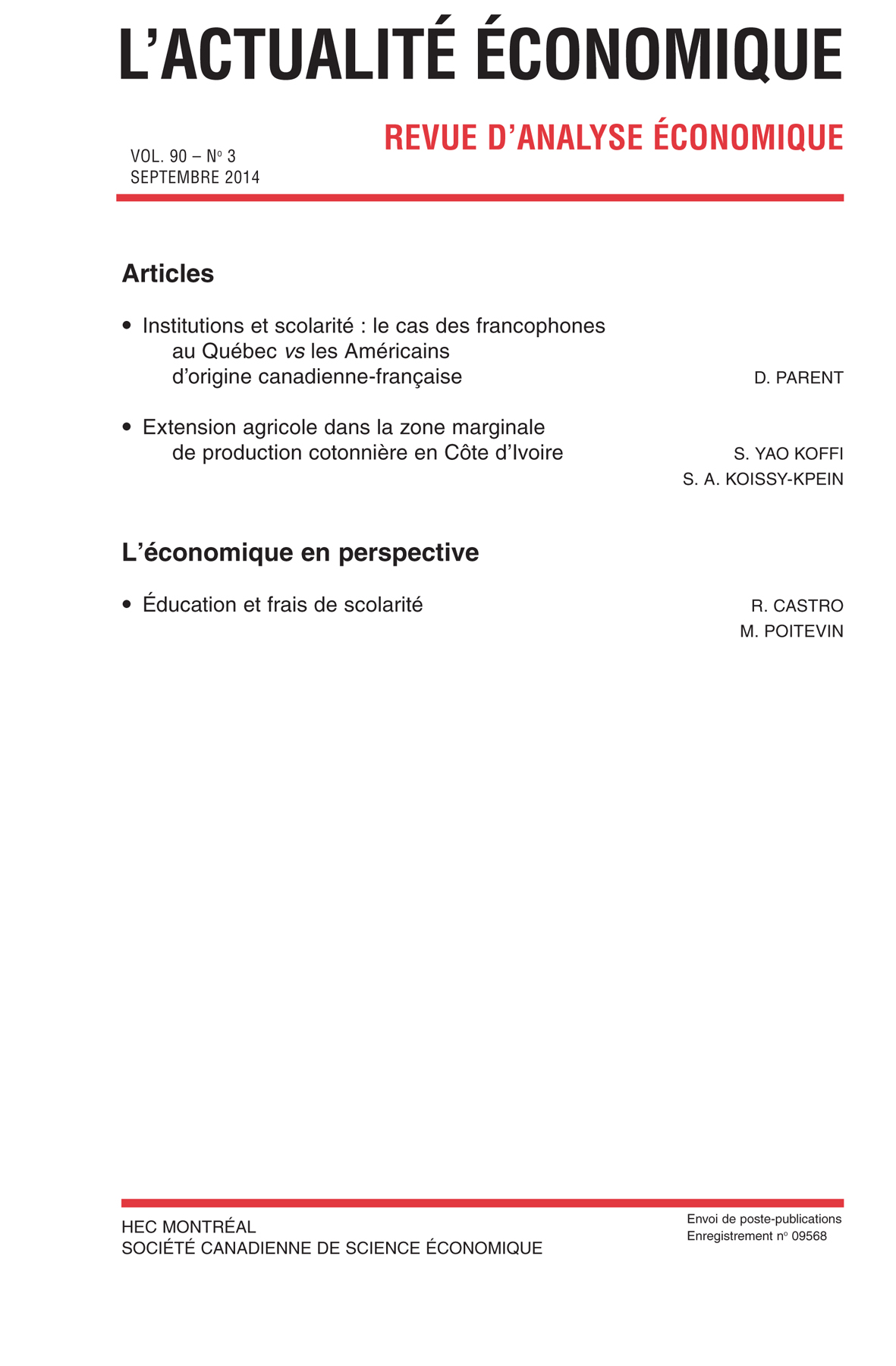

Ainsi, tandis qu’un nombre important d’enfants franco-américains fréquentaient les écoles publiques, ils étaient encore plus nombreux à fréquenter les écoles de paroisse au début du XXe siècle dans les villes où la présence franco-américaine était importante, tel qu’on peut le voir au tableau 1. On remarque que dans les villes où le nombre et, surtout, la proportion d’enfants d’origine canadienne-française sont importants (excluant ainsi Boston et possiblement Providence), le pourcentage fréquentant des écoles de paroisse est considérable. Par conséquent, on peut ainsi envisager que les Franco-Américains étaient à la fois freinés par leurs propres institutions et poussés en avant par la disponibilité du système public d’éducation.

Tableau 1

Proportion des élèves fréquentant une école de paroisse, 1908

En examinant le graphique 1, on peut constater qu’un grand nombre de Canadiens français ont choisi d’émigrer, cette émigration battant son plein entre 1880 et 1910. Initialement, comme le décrit Brault (1986), plusieurs d’entre eux croyaient que leur séjour aux États-Unis serait temporaire; ils y voyaient une occasion à court terme de gagner de l’argent pour pouvoir ensuite acheter leur propre ferme au Québec. En effet, il y eut beaucoup de va-et-vient – autant de personnes que d’argent – pendant quelques décennies. Ce manque d’attachement à leur nouveau pays, illustré par le faible taux d’acquisition de la citoyenneté américaine, irritait de nombreux Américains. À terme, toutefois, la grande majorité de ceux qui avaient émigré aux États-Unis y ont pris racine. Comme on peut le constater dans le graphique 1, les flux ont diminué à compter de 1915 et l’émigration s’est arrêtée en 1930 lorsque la frontière a été fermée au début de la Dépression[4].

Graphique 1

Année d’arrivée en Nouvelle-Angleterre : francophones nés au Canada

2. Portrait des institutions d’enseignement au Québec et en Nouvelle-Angleterre[5]

2.1 Les institutions au Québec

Comme c’était le cas dans la mère patrie, l’éducation primaire en Nouvelle-France était largement laissée à la discrétion des autorités religieuses. Il en allait de même pour l’éducation postprimaire. En effet, le premier « collège classique » (décrit plus en détail ci-dessous) a été fondé par les Jésuites en 1635, établissant ainsi une tradition qui mettait l’accent sur les lettres classiques dans le système d’éducation de langue française au Québec, tradition qui s’est poursuivie jusqu’au milieu des années soixante.

À la suite de la transition du régime français vers le régime britannique, il ne se produisit pas de changement majeur jusqu’à bien plus tard, étant donné que le concept d’un système public d’éducation était à l’époque aussi étranger en Angleterre qu’il l’était en France. Les Britanniques laissaient dans les faits la responsabilité de l’éducation primaire à l’Église anglicane.

La première loi sur l’éducation, qui établissait des écoles primaires relevant de l’autorité du gouverneur, fut votée en 1801; toutefois, les Canadiens français boycottaient essentiellement ces écoles, car ils avaient l’impression que les autorités tentaient dans une certaine mesure de les assimiler. Les premiers fondements du système qui s’est développé plus tard et a survécu jusqu’au milieu des années soixante ont vu le jour avec la « Loi des écoles de fabriques » (ou écoles de paroisse), votée en 1824. Comme le suggère son nom, cette loi avait pour but de donner aux autorités religieuses locales le pouvoir d’utiliser un quart du budget de la paroisse pour établir des écoles et assurer leur entretien. Toutefois, à cause en partie de l’apathie populaire et en partie de revenus insuffisants, peu d’écoles de fabrique virent le jour en fin de compte : on n’en comptait que 68 en 1830. Conséquemment, l’analphabétisme était encore très répandu à l’époque[6].

Bien que la tentative d’organiser la prestation de l’éducation de base au moyen de la loi sur les écoles de paroisse échouât, l’idée de décentraliser le système scolaire à l’échelon de la paroisse survécut. Une nouvelle loi, qui mena à la création des premières commissions scolaires, fut votée en 1845, et apporta avec elle le financement des écoles primaires par les municipalités. L’éducation secondaire et postsecondaire, qui était offerte dans les collèges classiques, était contrôlée par l’Église catholique et le resterait jusqu’au milieu des années soixante. Avec l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, l’éducation fut placée sous la juridiction des provinces et, au cours des quelques décennies qui suivirent, le système d’éducation primaire prit de l’importance; l’éducation de base s’étendit, bien qu’elle fut de courte durée dans la plupart des cas.

Le système des collèges classiques a continué à se développer, tout comme les écoles de métiers, considérées comme une solution de rechange aux collèges classiques. Ces derniers étaient chargés de ce que nous définissons aujourd’hui comme l’éducation de niveau secondaire, ainsi que de l’éducation postsecondaire. Le secondaire se divisait en « éléments », « syntaxe », « méthode » et « versification », tandis que la composante postsecondaire des collèges classiques comportait les « belles-lettres », la « rhétorique », ainsi que deux ans de « philosophie », pour un total pouvant aller jusqu’à huit ans d’éducation après la septième année. Ces études étaient couronnées d’un « baccalauréat », qui ouvrait alors la porte à des études universitaires, par exemple en médecine, en droit et en sciences.

Le Québec dut attendre jusqu’en 1943 sa loi sur l’instruction obligatoire, qui imposait la fréquentation de l’école entre l’âge de 6 ans et de 14 ans[7]. Les dispenses étaient néanmoins assez courantes dans les milieux ruraux. Les salaires des professeurs n’étaient pas très élevés, car l’enseignement était encore largement considéré comme une « vocation ». Les enseignantes, qu’elles appartiennent ou non à un ordre religieux, gagnaient beaucoup moins que leurs collègues masculins. Pour donner une idée de la qualité du système d’éducation de l’époque, 70 % de toutes les écoles primaires en 1951 n’offraient qu’une seule salle de classe, 60 % d’entre elles n’avaient pas l’électricité, et 40 %, pas de salles d’eau (Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, 1963). Vers la fin des années cinquante, seuls 63 % des enfants qui entraient à l’école primaire terminaient leur septième année.

La Révolution tranquille amena avec elle un vif désir d’apporter des changements substantiels au système d’éducation et d’en démocratiser l’accès. Une Commission royale fut établie en 1961 et, dans la foulée de son rapport, une loi importante qui créa le ministère de l’Éducation fut passée en 1964; l’Église catholique céda ainsi son pouvoir sur l’éducation secondaire et postsecondaire en 1965. Tous les cycles d’éducation devinrent publics, et la seconde moitié des années soixante vit la naissance des cégeps (1966) et la création du réseau de l’Université du Québec (1968). L’âge minimum de scolarisation fut augmenté à 15 ans et, dans les années quatre-vingt, à 16 ans (Oreopoulos et al., 2006). Ce système est demeuré virtuellement inchangé au cours des 40 dernières années. Les cégeps n’exigent pas de droits de scolarité et, jusque dans les années quatre-vingt-dix, les droits de scolarité universitaires étaient très bas. Bien que les droits de scolarité des universités du Québec soient les moins élevés au Canada, ils ont connu une hausse assez rapide au milieu des années quatre-vingt-dix pour ensuite être à toutes fins utiles gelés.

2.2 L’éducation des Franco-Américains en Nouvelle-Angleterre

Une bonne partie du système d’éducation qui existait au Québec dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où l’émigration vers les États-Unis prit son envol, fut reproduite graduellement dans les villes de Nouvelle-Angleterre où les Canadiens français s’établissaient en grand nombre. Tout comme au Québec, il n’était pas aussi courant pour les Franco-Américains d’aller à l’école secondaire ou au collège que ça l’était pour d’autres groupes d’immigrants aux États-Unis (MacKinnon et Parent, 2012). Au début, les options offertes aux citoyens en matière d’éducation primaire étaient les écoles publiques américaines, des écoles catholiques anglophones, ou encore (au Canada) les pensionnats religieux pour les filles et les collèges classiques gérés par l’Église pour les garçons. Les Franco-Américains demandant de plus en plus une éducation postprimaire non séculière en Nouvelle-Angleterre, plusieurs couvents se mirent à offrir des programmes d’éducation aux adolescentes. Le premier collège classique américain, Assumption College, fut établi à Worcester, au Massachussetts, en 1904. À la fin des années trente, l’enseignement y était offert tant en français qu’en anglais (Brault, 1986 : 98).

Les Franco-Américains déployèrent beaucoup d’efforts afin de recréer les institutions d’éducation du Canada français. Trois différences principales dans l’environnement d’enseignement distinguaient la « saveur » de la Nouvelle-Angleterre et ont joué un rôle crucial dans l’assimilation, à terme, des Franco-Américains dans leur société d’accueil. Tout d’abord, sauf dans les toutes premières années, toutes ces écoles américaines offraient un enseignement substantiel en anglais[8]. Ensuite, le système d’instruction publique était ouvert à tous les enfants. Les Franco-Américains subissaient des pressions de la part des Américains de souche pour inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, alors même que leurs prêtres leur prêchaient l’importance d’envoyer leurs enfants dans les écoles de paroisse[9]. Même si les parents dans les villes du Québec pouvaient en principe inscrire leurs enfants dans les écoles anglaises catholiques, peu le faisaient dans les faits[10]. Enfin, les lois sur l’instruction obligatoire ont été adoptées beaucoup plus tôt aux États-Unis par rapport au Québec, exerçant ainsi une forte pression extérieure pour que les enfants fréquentent l’école pendant un nombre minimum d’années, ce qui n’était tout simplement pas le cas au Québec jusqu’en 1943 (Education Commission of the United States, 2005).

3. Données

3.1 Données de recensements américains

Pour créer des échantillons de natifs de la Nouvelle-Angleterre d’origine canadienne-française et d’immigrants canadiens-français de première génération vivant en Nouvelle-Angleterre, j’utilise les données des Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) des recensements américains pour la majorité des années de recensement du XXe siècle ainsi que le recensement de l’an 2000. Je mets l’accent sur les natifs de la Nouvelle-Angleterre, car c’est là qu’on retrouvait la plus forte concentration de Canadiens français et les institutions permettant le maintien d’une identité distincte s’y sont épanouies. D’une certaine manière, on peut voir cela comme un scénario conservateur : le fait d’observer une différence substantielle de scolarité entre les Canadiens français et les Franco-Américains natifs de la Nouvelle-Angleterre – le groupe le plus susceptible d’être freiné à cause de ses propres institutions d’enseignement – est très révélateur de l’efficacité du système public d’éducation américain à accélérer le rattrapage des immigrants en matière de scolarité.

L’accent est mis sur les recensements américains de 1970 et de 2000. La raison principale tient au fait que les échantillons du formulaire 2 (Form 2) du recensement de 1970 contiennent des renseignements sur le lieu de naissance et la langue maternelle des répondants ainsi que de leurs deux parents, permettant alors de construire le cheminement intergénérationnel[11]. Le recensement américain de 1970 sert également de point de comparaison idéal par rapport au recensement canadien de 1971. Les Québécois francophones âgés de 25 ans et plus en 1971 sont très peu susceptibles d’avoir bénéficié des nouvelles institutions scolaires québécoises. Il est donc possible d’effectuer des comparaisons de niveau de scolarité entre les Québécois francophones et les Franco-Américains âgés de 25 ans et plus à un moment où des générations successives de Franco-Américains ont été exposées au système scolaire public américain alors que le Québec avait conservé les institutions antérieures à celles découlant des réformes entreprises dans les années soixante.

Les données du recensement américain de 2000 sont moins pertinentes pour évaluer le progrès intergénérationnel, car elles ne contiennent que les ascendants autodéclarés de première et parfois de seconde génération du répondant. L’absence d’information quant au lieu de naissance des parents nous empêche d’examiner la convergence entre les générations. En l’an 2000, il subsistait peu de Franco-Américains de moins de 70 ans nés au Canada. Il est par conséquent fort probable que des descendants d’immigrants de troisième génération (ou même davantage) soient identifiés grâce à leur réponse sur l’ascendance, mais il n’est pas possible de distinguer les générations. Ce recensement permet toutefois aux répondants qui n’ont jamais parlé français de s’identifier au groupe ethnique canadien-français; il est donc possible d’examiner les taux de fréquentation scolaire des plus jeunes d’entre eux ainsi que la scolarité des divers groupes d’âge pour ceux qui ont au moins vingt-cinq ans.

J’utilise les données IPUMS des recensements de 1900, 1910, 1920 et 1930 pour évaluer les taux d’alphabétisation et de fréquentation scolaire. Le recensement de 1940 contient la plupart des variables pertinentes qui sont également présentes dans le recensement de 1970. Je m’appuie sur ces recensements pour analyser l’évolution des taux de fréquentation scolaire au cours de la première moitié du XXe siècle. La taille de l’échantillon dans le cas du recensement de 1940 est limitée, car seuls les répondants principaux (un par ménage) devaient répondre à des questions sur la langue maternelle et le lieu de naissance des parents. J’ai ajouté des observations à l’échantillon des répondants principaux en examinant la relation de chaque membre d’un ménage avec le chef du ménage et avec le répondant principal. Par exemple, si un membre qui n’est pas le répondant principal est le fils du chef de ménage et que l’épouse du chef du ménage est la répondante principale, et que sa langue maternelle est le français, alors le fils est considéré comme Franco-Américain[12].

3.2 Données de recensements canadiens

Les principales sources de données sont les recensements de 1971 et de 2000. Dans chacun de ces recensements, j’ai créé des échantillons de Québécois francophones nés au Québec (de manière à exclure les immigrants francophones). Le choix du recensement de 1971 (plutôt que celui de 1981, par exemple) est fondé sur une considération fondamentale : étant donné que peu de gens de 25 ans et plus auraient profité des réformes du système d’éducation secondaire et postsecondaire au Québec, il est donc possible d’étudier comment ces personnes s’en tirent par rapport à leurs cousins de Nouvelle-Angleterre à un moment où ces derniers auraient été exposés au système d’instruction publique depuis longtemps alors que les premiers auraient eu à faire face à de sérieuses contraintes d’accès. Pour les individus de moins de 25 ans, on s’attendrait également à ce que les schémas de scolarité diffèrent au postsecondaire, étant donné que la plupart d’entre eux auraient déjà quitté l’école à l’âge auquel on entreprend normalement des études postsecondaires. Afin de comparer les taux de fréquentation scolaire aux États-Unis et au Québec au début et au milieu du 20e siècle, j’utilise également les données des recensements canadiens de 1901 et 1941. Notons en passant que les années des recensements diffèrent entre les États-Unis et le Canada, ce qui explique que les années de données utilisées ne sont pas identiques.

Il faut remarquer qu’il est possible d’identifier les émigrants revenus au pays dans le recensement de 1971 comme des individus francophones nés aux États-Unis mais résidant au Québec au moment du recensement. De manière prévisible, étant donné que le flux d’émigration s’est plus ou moins tari en 1930 (l’émigration a repris après la Seconde Guerre mondiale, mais de façon beaucoup moins importante), la proportion de résidents du Québec nés aux États-Unis est plus grande chez les individus plus âgés. Alors que moins de 0,5 % des résidents du Québec âgés de moins de 50 ans en 1971 étaient nés aux États-Unis, c’était le cas de 2,1 % de ceux de plus de 50 ans (3,8 % chez ceux de 60 ans et plus). Ces individus n’ont pas été retenus dans l’échantillon, étant donné que l’accent est mis sur la comparaison entre les descendants des Canadiens français ayant émigré aux États-Unis et les Québécois n’ayant pas émigré[13].

Il peut être problématique d’obtenir des niveaux comparables de scolarité pour les Américains et les Québécois. Le recensement américain de 1970 demande directement le nombre d’années de scolarité complétées, alors que la scolarité est indiquée et termes de catégories dans le recensement canadien. Je crée une mesure du nombre d’années de scolarité au Québec en utilisant le point médian de chacune des catégories. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de le vérifier, il est possible que je surestime ou sous-estime le niveau de scolarité réel. Dans le premier cas, la différence entre les Franco-Américains et les Québécois serait atténuée, alors qu’elle serait amplifiée dans le second cas. Afin de vérifier la robustesse des résultats et d’analyser les variations de scolarité en fonction de différents seuils, j’examine également si les individus ont une scolarité postsecondaire même partielle ou s’ils ont au moins un baccalauréat, ce qui pourrait contribuer à uniformiser les définitions des seuils de scolarité entre les États-Unis et le Québec[14].

4. Analyse empirique

4.1 Alphabétisation et fréquentation scolaire

Les graphiques 2a et 2b montrent les taux de fréquentation scolaire pour deux groupes de natifs de la Nouvelle-Angleterre en 1910 ainsi que pour des Québécois francophones en 1901[15]. Les enfants francophones de Nouvelle-Angleterre étaient plus susceptibles d’aller à l’école que les petits Québécois 10 ans plus tôt, mais aussitôt qu’ils étaient considérés comme étant aptes au travail, ils quittaient presque tous l’école. En fait, il n’y a à peu près pas de différence entre les Franco-Américains et les Canadiens français au Québec après l’âge de 14 ans. On observe un schéma d’âge grandement similaire pour les filles, mais avec une chute prononcée autour de l’âge de 10 ans chez les Franco-Américaines; les filles sont légèrement plus nombreuses que les garçons à poursuivre leurs études jusqu’au milieu de l’adolescence. Les deux groupes de francophones étaient beaucoup moins susceptibles d’aller à l’école au-delà de leurs premières années d’adolescence que les Américains anglophones. Comme le montre le graphique 2b, les filles franco-américaines commençaient l’école au même âge que les anglophones qui étaient natives de la Nouvelle-Angleterre. De plus, non seulement les garçons francophones abandonnaient l’école plus tôt que les natifs de la Nouvelle-Angleterre anglophones, mais ils la commençaient également plus tardivement, avec une fréquentation quasi universelle à l’âge de 9 ans. Ce contraste n’est pas présent au Québec, où peu d’enfants, quel que soit leur sexe, fréquentaient l’école.

Graphique 2a

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : hommes

Graphique 2b

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : femmes

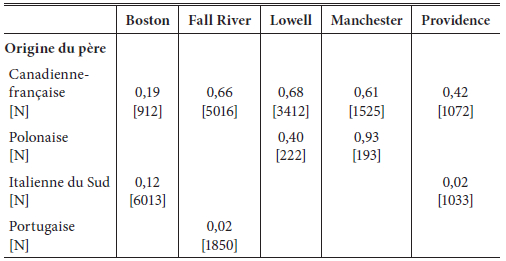

Les schémas de fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre en 1910 ne reflètent pas les taux relatifs d’alphabétisation des deux groupes de francophones, comme le démontrent les graphiques 2c et 2d. En 1910, le taux d’alphabétisation des adultes francophones en Nouvelle-Angleterre était semblable à celui des adultes du Québec rural dix ans plus tôt. Des deux côtés de la frontière, les hommes francophones étaient moins susceptibles d’être capables de lire et d’écrire que les femmes. En 1910, même parmi les jeunes hommes, on trouvait près de 20 % d’analphabètes, et la capacité de lire et d’écrire chute considérablement chez les hommes nés avant 1860.

Graphique 2c

Taux d’alphabétisation en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : hommes

Graphique 2d

Taux d’alphabétisation en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : femmes

Les graphiques 3a et 3b comparent les taux de fréquentation scolaire en 1940 et 1941 pour illustrer les progrès réalisés par les Franco-Américains de deuxième génération comparativement à leurs cousins québécois. Il faut remarquer tout d’abord que les enfants franco-américains de deuxième génération fréquentaient l’école pratiquement à temps complet jusqu’à l’âge d’environ 14 ans; après, le taux de fréquentation diminue, mais beaucoup moins brusquement que 30 ans auparavant. Ensuite, la différence dans les taux de fréquentation scolaire entre les Franco-Américains et les Québécois des villes n’est pas très grande : les enfants de Trois-Rivières ou de Québec étaient presque aussi susceptibles de fréquenter l’école que leurs cousins américains. Pour les enfants des régions rurales, cependant, la chute de la fréquentation est assez marquée après l’âge de 13 ans.

Bien que les enfants des villes du Québec montraient sensiblement le même taux de fréquentation scolaire que les Franco-Américains de leur âge, il faut souligner que les enfants des régions rurales forment un groupe de comparaison plus pertinent pour évaluer le niveau de progrès relatif dont ont bénéficié les Franco-Américains. Comme le montrent les graphiques 2c et 2d, les taux d’alphabétisation en Nouvelle-Angleterre et dans le Québec rural étaient très similaires au début du 20e siècle. Cela n’est pas surprenant, car la grande majorité des émigrants québécois aux États-Unis provenaient des zones rurales. Le fait que les enfants de ces émigrants soient aussi susceptibles de fréquenter l’école que les jeunes Québécois des villes en 1940 nous donne une indication claire du progrès considérable accompli par les Franco-Américains. Ce progrès est d’autant plus remarquable étant donné leur résistance explicite à l’assimilation illustrée par le système étendu d’écoles primaires de paroisse et la pression que le clergé catholique exerçait sur les familles pour qu’elles envoient leurs enfants dans ces écoles. Il apparaît très plausible que les Franco-Américains de deuxième génération, n’eût été leur attachement aux institutions de leur pays d’origine, auraient affiché en 1940 des taux de fréquentation scolaire plus élevés que les Québécois urbains de l’époque.

Graphique 3a

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : hommes

Graphique 3b

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : femmes

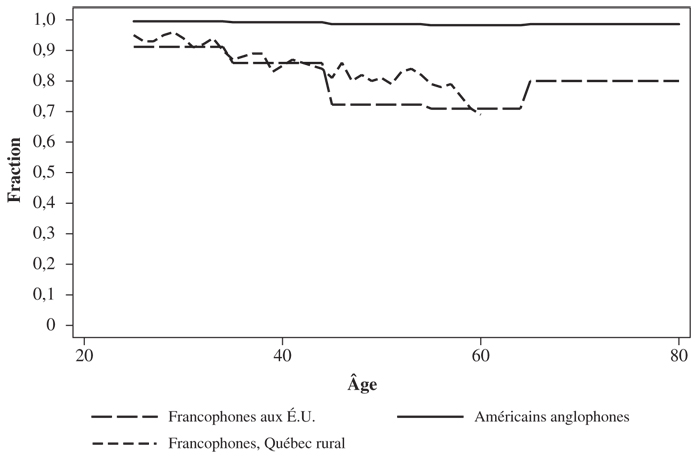

Si l’on se penche sur les taux de fréquentation scolaire des recensements de 1970 et 1971, il faut remarquer que le système public d’éducation du Québec tel que nous le connaissons aujourd’hui était déjà essentiellement établi, y compris ses établissements postsecondaires. Les graphiques 4a et 4b nous montrent que, sauf chez les très jeunes enfants d’âge scolaire, les taux de fréquentation scolaire des Québécois francophones étaient à peu près semblables à ceux de leurs cousins américains.

Graphique 4a

Fréquentation scolaire : natifs de la Nouvelle-Angleterre vs Québec par âge

Graphique 4b

Fréquentation scolaire : natifs de la Nouvelle-Angleterre vs Québec par âge

En fait, nous n’observons pas de taux de fréquentation scolaire inférieurs au Québec chez les 18 ans et plus. Ces individus représentent la première génération de Québécois qui avaient accès à des institutions postsecondaires publiques. Toutefois, le tableau se complique par le fait qu’il n’est pas dit que ces individus fréquentaient un établissement postsecondaire en 1971. Il est possible que certains d’entre eux aient pu profiter des nouvelles possibilités de s’éduquer pour retourner terminer leur éducation secondaire, par exemple. En effet, tout porte à croire que c’est ce qui s’est produit, comme on peut le constater dans les graphique 4c et 4d, qui montrent la proportion d’individus âgés de 18 à 25 ans n’ayant pas complété leur secondaire qui fréquentent l’école[16]. Alors que très peu de Franco-Américains n’ayant pas terminé leurs études secondaires fréquentaient l’école dans la vingtaine, c’était le cas pour une proportion importante de Québécois. Par conséquent, si les taux de fréquentation scolaire des Québécois âgés d’au moins 18 ans montrés dans les graphiques 4a et 4b étaient ajustés pour tenir compte de cette particularité, le taux « réel » de fréquentation postsecondaire pour les 18 ans et plus serait inférieur à celui des Franco-Américains.

Graphique 4c

Fréquentation scolaire par ceux ayant moins que le niveau secondaire : hommes

Graphique 4d

Fréquentation scolaire par ceux ayant moins que le niveau secondaire : femmes

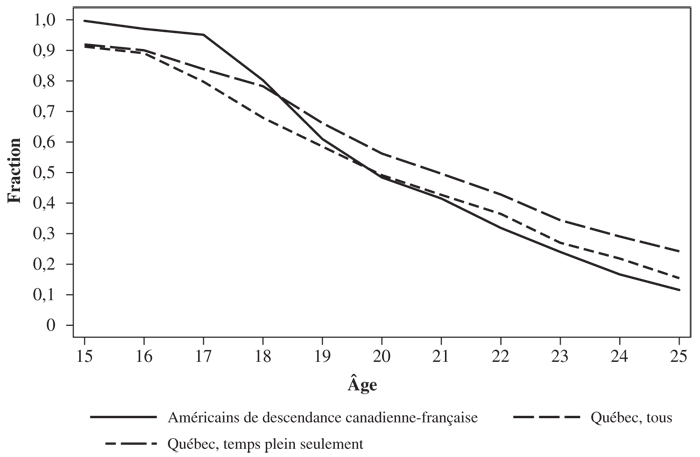

Si nous nous penchons maintenant sur les taux de fréquentation scolaire en 2000 et 2001, nous pouvons constater dans les graphiques 5a et 5b que tant les garçons que les filles d’origine canadienne-française en âge de fréquenter un établissement postsecondaire sont désormais moins susceptibles d’être inscrits à l’école. Et en 2001, contrairement à 30 ans plus tôt, les Québécois en âge de fréquenter un établissement postsecondaire ne sont pas davantage susceptibles de fréquenter l’école s’ils n’ont pas terminé leurs études secondaires que leurs cousins américains, surtout ceux qui sont inscrits à temps plein[17]. Il faut noter ici que la population de Franco-Américains d’âge scolaire en 1970 a été identifiée au moyen d’une question portant sur la langue maternelle. On éliminait ainsi automatiquement ceux qui avaient été assimilés linguistiquement au fil des années. On peut spéculer de façon plausible que les Franco-Américains autodéclarés en 1970 étaient plus susceptibles d’être restés attachés à leurs institutions d’éducation de paroisse et auraient donc été relativement moins scolarisés que l’ensemble des descendants des Canadiens français incluant ceux ayant été assimilés linguistiquement. Si ces derniers avaient été inclus, l’avantage des Franco-Américains en termes de scolarité complétée par rapport à leurs cousins québécois aurait donc été encore plus grand. En revanche, la question du recensement américain de 2000 portant plus vaguement sur l’ethnie inclut probablement bon nombre de ces individus, ce qui rend le rattrapage québécois entre 1970 et le début des années deux mille encore plus remarquable.

Graphique 5a

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : hommes

Graphique 5b

Fréquentation scolaire en Nouvelle-Angleterre et au Québec par âge : femmes

4.2 Scolarité complétée

4.2.1 Recensement américain de 1970 et recensement canadien de 1971

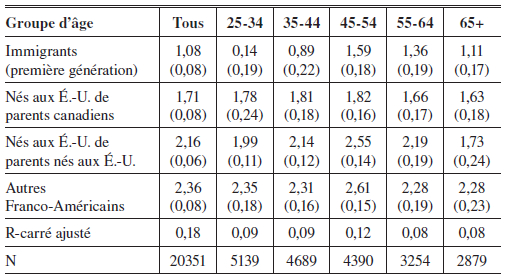

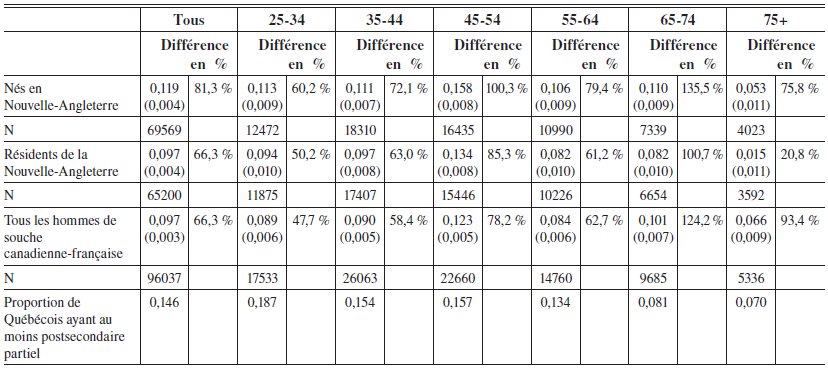

Le tableau 2 montre les résultats de régressions simples reliant la scolarité, mesurée en années de scolarité complétées, à l’âge des répondants. L’échantillon des Franco-Américains est composé de natifs de la Nouvelle-Angleterre. Tous les modèles incluent des variables muettes pour chaque valeur possible de l’âge et les coefficients estimés représentent la différence mesurée en années de scolarité entre les répondants Franco-Américains et les Québécois francophones. Nous pouvons constater que, tant pour les garçons que pour les filles, la scolarité des Québécois francophones était sensiblement moins élevée que celle des Franco-Américains appartenant aux mêmes groupes d’âge. Comme l’on pouvait sans doute s’y attendre, la différence dans la scolarité est la moins importante dans le cas des immigrants de première génération aux États-Unis.

Si l’on fait une comparaison intergénérationnelle, on constate que l’écart est plus grand pour les individus nés aux États-Unis de parents canadiens, et encore plus grand pour ceux nés de parents américains. Cela est vrai pour tous les groupes d’âge, et chez les garçons autant que chez les filles. Il est clair que plus les individus sont éloignés du lieu de naissance de leurs ancêtres, plus l’écart se creuse avec leurs cousins québécois. Cet écart grandissant est attribuable à deux causes probables. La première vient du fait que les Franco-Américains nés aux États-Unis étaient moins susceptibles d’envoyer leurs enfants dans les écoles de paroisse que ceux qui étaient nés au Canada, exposant ainsi une proportion non négligeable des enfants au parcours plus « normal ». On peut observer ce phénomène dans le tableau 1. Bien qu’une grande proportion des enfants franco-américains fréquentait les écoles de paroisse, ce n’était pas le cas de tous les enfants d’âge scolaire. Le fait de fréquenter l’école publique aurait accéléré l’intégration des enfants dans la société américaine. Le second facteur favorisant le rattrapage intergénérationnel est simplement que la norme en matière de scolarité a évolué avec le temps à un rythme beaucoup plus rapide aux États-Unis qu’au Québec.

Tableau 2

Scolarité des Franco-Américains en 1970 nés en Nouvelle-Angleterre et des Québécois francophones en 1971 (Écarts-types entre parenthèses)

Partie A

Hommes

Partie B

Femmes

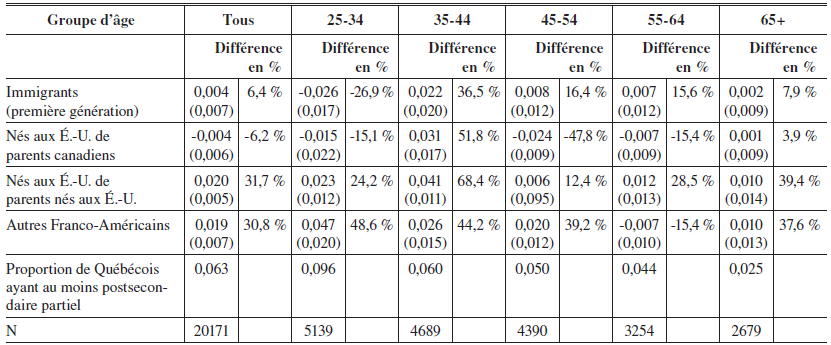

Si l’on se penche sur les parties A et B du tableau 3, où on met l’accent sur le fait d’avoir une scolarité postsecondaire même partielle, on peut constater à nouveau que l’effet intergénérationnel est assez important : les individus nés de parents natifs des États-Unis sont beaucoup plus susceptibles d’avoir une forme quelconque de scolarité postsecondaire. Il est peut-être plus facile de constater ce phénomène lorsqu’on examine la différence de proportion entre les Québécois francophones et les Franco-Américains. Clairement, malgré le fort attachement des premiers immigrants aux institutions canadiennes-françaises, le fait qu’il a toujours été possible d’envoyer ses enfants à l’école publique a joué un rôle important.

Il est intéressant de constater que les filles ont davantage profité de l’exposition aux écoles publiques que les garçons. La différence de proportion entre les Franco-Américaines et les Québécoises est en général plus marquée pour la plupart des groupes d’âge, et parfois beaucoup plus marquée. Il est quelque peu surprenant de constater que, dans le cas des filles, même les émigrantes de première génération aux États-Unis sont beaucoup plus éduquées que les Québécoises. Cette constatation est valable pour tous les groupes d’âge, sauf peut-être chez les plus âgées. La différence dans les pourcentages pour les garçons immigrants de première génération est plus modeste. En fait, les garçons immigrants les plus jeunes sont moins susceptibles d’avoir une éducation postsecondaire même partielle que les garçons du Québec.

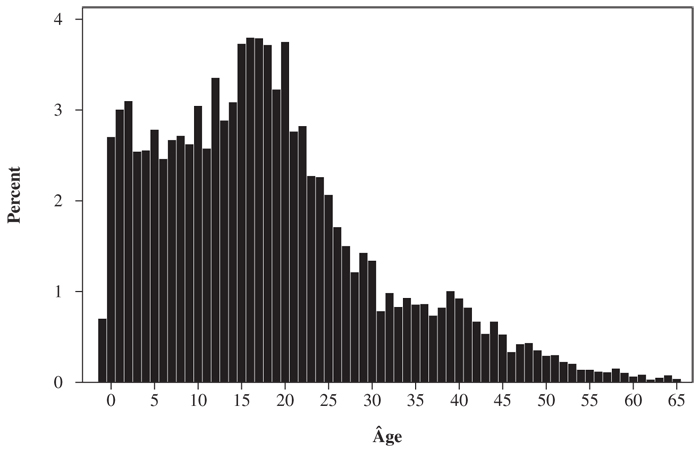

L’ampleur de l’avantage en matière de scolarité des émigrantes de première génération est tout de même étonnant. D’une part, il est possible que bon nombre de ces femmes aient émigré aux États-Unis à l’âge scolaire ou avant. Les lois sur l’instruction obligatoire étant beaucoup plus strictes aux États-Unis qu’au Québec, cela pourrait expliquer la différence marquée en faveur des Franco-Américaines. D’autre part, une telle différence voudrait dire qu’une proportion importante d’émigrants de première génération aurait quitté le Québec en bas âge. Malheureusement, le « formulaire 2 » du recensement de 1970 ne fournit pas d’observations directes à cet effet, car il n’indique pas le nombre d’années depuis l’immigration aux États-Unis, ce qui permettrait de connaître l’âge auquel les individus auraient quitté le Québec. Il est possible, toutefois, d’utiliser les recensements antérieurs (1900-1930) pour obtenir cette information. En tenant compte uniquement des individus qui ont émigré vers les États-Unis au cours de la principale période d’émigration (entre 1865 et 1920), on constate dans le graphique 6 qu’une grande proportion des Franco-Américains sont effectivement arrivés en bas âge. Cela nous permet d’observer que l’écart important dans les pourcentages en matière de scolarité entre les Québécois et les Franco-Américains souligné dans le tableau 3 pourrait être attribuable à l’instruction obligatoire. Néanmoins, l’instruction obligatoire affecte surtout le fait d’avoir une scolarité secondaire même partielle, pas celle d’avoir une scolarité postsecondaire. Bien sûr, il faut garder à l’esprit qu’avec une proportion aussi faible de femmes détenant une éducation postsecondaire, même une légère différence de pourcentage se traduit en un effet proportionnel important.

Tableau 3

Probabilité d’avoir une scolarité postsecondaire au moins partielle : Franco-Américains en Nouvelle-Angleterre en 1970 vs Québécois francophones en 1971 (Écarts-types entre parenthèses)

Partie A

Hommes nés en Nouvelle-Angleterre

Variable dépendante : Avoir une scolarité postsecondaire au moins partielle

Note : La différence en pourcentage est égale à l’effet marginal sur la probabilité divisé par la proportion de Québécois avec au moins une scolarité postsecondaire partielle. Les modèles incluent tous des variables muettes pour chaque valeur possible de l’âge. Les tailles d’échantillons peuvent différer de celles dans le tableau 2A en raison de la présence de prédicteurs parfaits parmi ces variables muettes.

Partie B

Femmes nées en Nouvelle-Angleterre

Variable dépendante : Avoir une scolarité postsecondaire au moins partielle

Note : La différence en pourcentage est égale à l’effet marginal sur la probabilité divisé par la proportion de Québécoises avec au moins une scolarité postsecondaire partielle. Les modèles incluent tous des variables muettes pour chaque valeur possible de l’âge. Les tailles d’échantillons peuvent différer de celles dans le tableau 2B en raison de la présence de prédicteurs parfaits parmi ces variables muettes.

Partie C

Hommes nés en Nouvelle-Angleterre

Variable dépendante : avoir au moins un baccalauréat

Note : La différence en pourcentage est égale à l’effet marginal sur la probabilité divisé par la proportion de Québécois avec au moins une scolarité postsecondaire partielle. Les modèles incluent tous des variables muettes pour chaque valeur possible de l’âge. Les tailles d’échantillons peuvent différer de celles dans le tableau 2A en raison de la présence de prédicteurs parfaits parmi ces variables muettes.

Partie D

Femmes nées en Nouvelle-Angleterre

Variable dép.: avoir au moins un baccalauréat

Note : La différence en pourcentage est égale à l’effet marginal sur la probabilité divisé par la proportion de Québécoises ayant au moins une scolarité postsecondaire partielle. Les modèles incluent tous des variables muettes pour chaque valeur possible de l’âge. Les tailles d’échantillons peuvent différer de celles dans le tableau 2B en raison de la présence de prédicteurs parfaits parmi ces variables muettes.

Une autre raison qui pourrait expliquer pourquoi les émigrants de première génération aux États-Unis ont pour la plupart une scolarité considérablement plus élevée que les Québécois est que la sélection en regard de ceux qui quittaient le Québec n’était pas négative, du moins pas pour les émigrants sondés lors du recensement américain de 1970. Il faut remarquer que dans le cas des individus de 65 ans et plus, la différence est loin d’être aussi marquée que pour les émigrants plus jeunes. Bien que ce ne soit pas montré ici, quand on examine les individus encore plus âgés, par exemple ceux de 80 ans et plus, il n’y a pratiquement pas de différence de scolarité entre les Québécois et les Franco-Américains de première génération. C’est le cas tant pour les hommes que pour les femmes. Donc, bien qu’encore une fois, il n’y ait que peu d’indications pointant vers une sélection négative en regard de ceux qui quittaient le Québec, ces données suggèrent que les premiers émigrants n’étaient pas très différents des Québécois moyens.

Graphique 6

Distribution de l’âge à l’arrivée aux États-Unis

Si au lieu d’examiner les effets d’une éducation postsecondaire, même partielle, on raffine la définition de l’éducation postsecondaire au fait d’avoir un baccalauréat ou davantage, une impression quelque peu différente émerge. Si l’on se penche sur les hommes d’abord (partie C du tableau 3), bien qu’il apparaisse clairement que les Franco-Américains ont surpassé leurs cousins québécois avec le temps, le processus ne semble pas aussi simple. Le fait d’avoir un tel niveau de scolarité n’était commun ni chez l’une ni chez l’autre de ces populations, du moins au début des années soixante-dix. En fait, chose intéressante, nous constatons un avantage substantiel uniquement dans le cas des Franco-Américains de troisième génération (ainsi que pour ceux de la catégorie « autres »). Cela nous suggère fortement que l’on n’efface pas les effets d’origines socioéconomiques très modestes du jour au lendemain ou en une seule génération. Bien que les Franco-Américains aient réalisé des progrès considérables dans les décennies suivant leur arrivée, l’écart entre le fait d’avoir seulement une éducation minimale et le fait d’avoir au minimum un baccalauréat a exigé au moins deux générations. Et même là, comme le démontrent MacKinnon et Parent (2012), les Franco-Américains accusaient un retard considérable par rapport aux anglophones natifs de la Nouvelle-Angleterre dans les années soixante-dix.

Toutefois, il n’est pas tout à fait exact de prétendre qu’il a fallu plusieurs générations aux Franco-Américains pour réaliser des progrès substantiels en matière de scolarité. Si l’on examine la partie D du tableau 3, qui montre les résultats pour les femmes, on constate que le rythme de leur progrès intergénérationnel est sensiblement plus rapide que celui des hommes. Sauf dans le cas des plus jeunes, on dénote déjà des progrès importants chez les Franco-Américaines de deuxième génération. C’est également le cas en ce qui concerne le fait de détenir une éducation postsecondaire même partielle. Les résultats du tableau 3 semblent indiquer que les femmes sont celles qui ont le plus profité de l’émigration de leurs ascendants aux États-Unis. Elles ont amélioré leur niveau de scolarité par rapport aux femmes du Québec plus rapidement que ne l’ont fait les hommes.

Il est intéressant de remarquer encore une fois que le recensement américain de 1970 identifie les Franco-Américains par leur langue et leur lieu de naissance. Il n’est donc pas possible d’identifier les descendants des immigrants Canadiens français qui ont été assimilés linguistiquement. Il existe un problème semblable dans le cas des Américains d’origine mexicaine. Comme le démontrent Duncan et Trejo (2006), le processus apparemment lent d’assimilation des Mexicains-Américains de troisième génération est en partie le résultat d’effets de composition : les Américains d’origine mexicaine qui se sont assimilés au moyen de mariages exogamiques n’accusent dans les faits qu’un léger retard par rapport aux blancs non hispaniques en matière de scolarité. De la même façon, dans ce cas, ceux qui se sont assimilés sont plus susceptibles d’avoir une scolarité plus poussée. Toutefois, cela aurait pour résultat de sous-estimer le déficit de scolarité des Québécois par rapport à leurs cousins américains dans les tableaux 2 et 3. Je vérifie cette conjecture ci-dessous lorsque j’examine les données du recensement américain de 2000, dans lequel l’ethnie n’est pas définie par la langue mais par une question plus vague sur l’ascendance[18].

En somme, si l’on compare ceux qui s’identifient toujours en 1970 comme des francophones natifs de Nouvelle-Angleterre et leurs cousins québécois, il est difficile de ne pas constater le rôle important qu’a joué l’accès aux écoles publiques pour aider les Franco-Américains à augmenter leur niveau de scolarité par rapport aux individus du même âge résidant au Québec.

Une mise en garde, toutefois : il est possible que les Franco-Américains auraient augmenté leur niveau de scolarité même si aucun d’entre eux n’avait fréquenté les écoles publiques américaines. Ils auraient pu être influencés par les normes sociales différentes, ou simplement par les exigences du marché du travail aux États-Unis en matière de scolarité, par rapport à ce qui était exigé au Québec. Comme le démontrent les graphiques 3a et 3b, même dès 1940, plus de 30 % des Américains anglophones avaient au moins un diplôme d’études secondaires. Dans la mesure où l’intégration au marché du travail était facilitée par une scolarité supérieure, les Franco-Américains auraient davantage senti le besoin d’augmenter leur niveau de scolarité que leurs cousins québécois. tout comme ils auraient été incités à le faire si le rendement à une scolarité accrue était plus élevé aux États-Unis qu’au Québec. Quels que soient les facteurs encourageant à être davantage scolarisé, le fait demeure qu’une proportion importante de Franco-Américains se sont inscrits dans les écoles publiques.

4.3 Observations provenant des recensements de 2000 (États-Unis) et de 2001 (Canada)

Comme je l’ai mentionné précédemment, le recensement américain de 2000 ne permet plus d’identifier les différentes générations d’Américains d’origine canadienne-française, hormis la première. Toutefois, ils s’identifient eux-mêmes par une question considérablement moins contraignante que dans le recensement de 1970, où il faut se référer à la langue maternelle. Bien qu’en principe, il soit possible d’utiliser une question quant à la langue d’usage à la maison pour identifier un groupe de Franco-Américains semblable à celui qui était identifié dans le recensement de 1970, en réalité, bon nombre de ceux qui ont indiqué le français comme langue maternelle en 1970 ne l’utilisaient pas à la maison. De toute manière, en examinant les individus plus âgés en 2000, il est possible de déduire indirectement si le fait de s’être autodéclaré Franco-Américain en 1970 sur la base de la langue maternelle ait pu faire paraître ces individus moins « avantageusement » par rapport aux Québécois que les descendants moyens des émigrants Canadiens français (c’est-à-dire incluant ceux qui ne peuvent être identifiés en 1970 en raison de l’assimilation linguistique); on peut alors observer si l’avantage en matière de scolarité dont ils profitent par rapport aux Québécois est comparable à ce qu’il était 30 ans plus tôt, lorsqu’on le mesure au moyen du recensement de 1970.

Si l’on examine d’abord le tableau 4, qui présente les différences de scolarité entre les Américains d’origine canadienne-française de première ou de deuxième génération et les Québécois, on peut constater que, tant pour les hommes (partie A) que pour les femmes (partie B), il n’y a pas d’indications selon lesquelles les Québécois âgés entre 25 et 34 ans accusent un retard. En fait, c’est le contraire qui semble se dessiner, tout spécialement chez les femmes, qui ont environ une demi-année de scolarité de plus au Québec qu’aux États-Unis. Si j’examine la différence entre différents groupes d’Américains d’ascendance canadienne-française, les natifs de la Nouvelle-Angleterre ont tendance à être plus instruits que la moyenne. Il est intéressant de constater que l’avantage d’environ deux ans dont profitent ceux qui sont âgés de 55 à 64 ans correspond de très près à l’avantage en matière de scolarité dont les Franco-Américains de troisième génération, soit ceux qui sont nés de parents natifs des États-Unis, profitaient en 1970 quand ils étaient âgés de 25 à 34 ans (voir le tableau 2). Étant donné qu’il est peu probable que les individus des deux côtés de la frontière aient pu acquérir une éducation plus poussée, nous nous attendrions à ce que ces chiffres soient similaires si les deux échantillons d’individus des mêmes cohortes de naissance sont pareillement représentatifs. Les observations présentées dans les tableaux 2 et 4 suggèrent que le groupe de Franco-Américains identifiés par la langue maternelle en 1970 est assez représentatif de toute la population des Américains d’origine canadienne-française définie de façon plus floue.

Il faut faire une mise en garde importante quant à l’utilisation des années de scolarité complétées comme marqueur de la scolarité, car dans les deux pays, il nous faut en partie créer cette mesure d’après l’information contenue dans les deux recensements. Par exemple, les Québécois ayant entre 14 et 17 ans de scolarité font partie du même groupe, de même que ceux qui ont au moins 18 ans de scolarité. Il en va de même à l’autre extrémité de la distribution de la scolarité : il existe une catégorie pour ceux qui ont moins de cinq ans de scolarité et une autre pour ceux qui ont entre cinq et huit ans de scolarité.

En fait, les résultats du tableau 4 montrent une certaine sensibilité à la manière dont les années de scolarité sont calculées. La manière dont j’attribue le niveau de scolarité dans le cas de ceux qui ont entre 14 et 17 ans de scolarité a de l’importance pour les plus jeunes. Ainsi, si au lieu d’attribuer le point médian de 15,5 ans pour les femmes du Québec, je ne leur attribue que 15 ans, leur avantage en matière de scolarité par rapport aux Américaines passe de 0,44 à seulement 0,23. Cet avantage tombe à 0 si j’attribue 14,5 années de scolarité à celles qui ont indiqué en avoir entre 14 et 17 ans, et il devient légèrement négatif si je deviens plus conservateur et leur attribue la limite inférieure de scolarité, soit 14 ans. Comme on pourrait s’y attendre, de tels ajustements n’ont aucune influence sur l’avantage relatif en matière de scolarité pour les groupes plus âgés, par exemple les 65 ans et plus, étant donné que très rares sont les individus, hommes ou femmes, à avoir atteint ce niveau de scolarité au Québec. Toutefois, si je modifie la règle d’attribution de la scolarité au bas de la distribution de la scolarité, je constate alors un effet important sur l’avantage relatif des Américains plus âgés, mais aucun pour les plus jeunes. Il est intéressant de noter que la manière dont j’attribue le niveau de scolarité aux Québécois qui ont au moins 18 ans de scolarité n’a pas grand effet sur aucun des groupes d’âge. Quoi qu’il en soit, les observations présentées dans le tableau 4 suggèrent un rattrapage important dans le niveau de scolarité au Québec entre 1971 et 2001.

Tableau 4

Scolarité des Américains d’ascendance canadienne-française en 2000 vs Québécois francophones en 2001 (Écarts-types entre parenthèses)

Partie A

Hommes

Partie B

Femmes

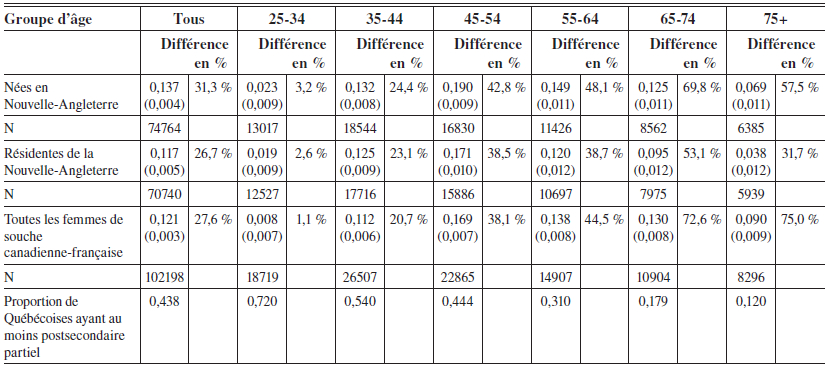

Si j’examine maintenant le niveau de scolarité défini soit comme le fait de détenir une scolarité postsecondaire même partielle ou le fait de détenir un baccalauréat, il se dégage des observations contrastantes intéressantes. En se penchant d’abord sur les parties A et B du tableau 5 : nous constatons que, bien que les Américains d’ascendance canadienne-française de 35 ans et plus soient plus susceptibles d’avoir au moins une éducation postsecondaire partielle, il n’y a pratiquement pas de différence dans le cas des plus jeunes.

Il est par ailleurs inquiétant de constater, dans le tableau 5, que la proportion des Québécois ayant déclaré détenir au moins une scolarité postsecondaire partielle est sensiblement plus élevée en 2001 qu’en 1971 pour la même cohorte. Par exemple, 36,8 % des hommes âgés de 55 à 64 ans au Québec en 2001 déclarent détenir au moins une scolarité postsecondaire partielle. Toutefois, seuls 15,7 % de la même cohorte d’individus, âgés de 25 à 34 ans en 1971, déclare un tel niveau de scolarité. Bien qu’il soit difficile d’expliquer comment le niveau de scolarité peut augmenter de façon aussi marquée pour un groupe d’individus, il est possible d’expliquer en partie ce changement par le fait que l’attrition due à la mortalité puisse affecter davantage les individus moins scolarisés que ceux qui détiennent une scolarité plus poussée (Lleras-Muney, 2005). Cependant, il est rassurant de constater que, peu importe le facteur ayant contribué à augmenter la proportion d’individus de la même cohorte qui ont déclaré détenir au moins une éducation postsecondaire partielle, le constat est le même des deux côtés de la frontière. Nous parvenons à cette déduction par le fait que les différences de pourcentage entre les Américains d’ascendance canadienne-française et les Québécois francophones en 2001 sont sensiblement les mêmes pour les mêmes cohortes d’individus examinés en 1971, du moins dans le cas des Franco-Américains de troisième génération et ceux ayant des parents d’origines différentes.

Une fois de plus, selon ce que présente le tableau 4, la parité atteinte par les Québécois les plus jeunes en 2001 suggère fortement que le Québec est parvenu, au cours d’une période d’à peine 30 ans, à augmenter considérablement le niveau de scolarité de sa population.

Si l’on tient plutôt compte de l’incidence relative des individus détenant au moins un baccalauréat (parties C et D du tableau 5), le portrait est très différent par rapport au tableau 4 et aux parties A et B du tableau 5. On constate que les Québécois accusent encore un retard considérable en 2001 dans tous les groupes d’âge. Bien que ce soit le cas tant chez les hommes que chez les femmes, les résultats pour les hommes semblent pires. Si l’on prend la cohorte de Québécois âgés de 55 à 64 ans en 2001 comme point de référence pour ce qui est de la dernière cohorte d’hommes ayant grandi à l’époque de l’ancien système d’éducation élitiste du Québec, on s’attendrait à voir une certaine amélioration relative d’un groupe d’âge à l’autre, des plus âgés aux plus jeunes. Il y a eu effectivement une amélioration, alors que l’avantage proportionnel des Franco-Américains est passé de 79,4 % à 60,2 % (si l’on regarde la comparaison effectuée avec les natifs de la Nouvelle-Angleterre). Toutefois, pour les femmes, l’amélioration relative est beaucoup plus importante, l’avantage relatif des natives de la Nouvelle-Angleterre passant de 123 % à 45 %.

Tableau 5

Probabilité d’avoir une scolarité postsecondaire au moins partielle : Américains d’ascendance canadienne-française en 2000 vs Québécois francophones en 2001 (Écarts-types entre parenthèses)

Partie A

Hommes

Partie B

Femmes

Partie C

Hommes

Partie D

Femmes

Les résultats du tableau 5 suggèrent fortement que, bien que les réformes dans les institutions d’éducation au Québec aient permis aux Québécois de fermer l’écart par rapport à leurs cousins américains, ce rattrapage s’est limité à un niveau d’éducation inférieur au baccalauréat. En d’autres termes, il semble que le rattrapage se soit effectué en bonne partie au niveau correspondant au cégep, et nettement moins au niveau universitaire. Ainsi, le « traitement correctif » par lequel les Québécois ont eu accès tout à coup à un système public d’éducation similaire à ce qu’on retrouvait ailleurs en Amérique du Nord tandis que le système demeurait le même en Nouvelle-Angleterre a effectivement permis un rattrapage partiel. Mais il est loin d’être complet dans le haut de la distribution de la scolarité.

4.4 Observations complémentaires provenant de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994

Nous pouvons tirer trois conclusions des sous-sections qui précèdent. Premièrement, les Franco-Américains de seconde génération ont rapidement dépassé leurs cousins québécois des régions rurales sur le plan de fréquentation scolaire. Deuxièmement, le niveau de scolarité atteint par la deuxième génération de Franco-Américains et les générations subséquentes était en 1970 beaucoup plus élevé que celui des Québécois du même âge. Enfin, les Québécois ont rattrapé les Américains d’origine canadienne-française entre 1970 et 2000 à tous les niveaux de scolarité, à l’exception du baccalauréat.

Comme mentionné dans l’introduction, ces résultats suggèrent l’importance des contraintes institutionnelles qui, en termes relatifs, excluaient du système d’éducation postsecondaire les familles de milieux socioéconomiques moins favorisés. Afin de nous donner une meilleure perspective sur cette question, le tableau 6 montre le coefficient de corrélation entre les scolarités des pères et fils à l’aide de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994. Les calculs sont faits en utilisant les anglophones natifs du Canada hors Québec et les Québécois francophones vivant au Québec. Les groupes d’âge ont été choisis spécifiquement pour faire une distinction claire entre les générations de Québécois qui ont connu l’ancien système d’éducation élitiste et les plus jeunes[19].

Tableau 6

Corrélation entre la scolarité du père et celle du fils

Note : Chaque nombre indique le coefficient de corrélation entre la scolarité des pères et celle de leurs fils. La scolarité complétée est codée comme suit dans l’enquête: 1. Primaire non complété; 2. Primaire complété; 3. Secondaire partiel; 4. Secondaire complété; 5. Postsecondaire non universitaire complété; 6. Université complétée.

Les résultats sont frappants. Alors que les Québécois francophones de plus de 45 ans – qui auraient donc connu l’ancien système d’éducation élitiste – ont le plus grand coefficient de corrélation, cette corrélation chute de façon marquée pour les répondants âgés de 16 à 35 ans, précisément ceux dont les pères auraient connu l’ancien système alors qu’eux-mêmes auraient profité des institutions d’éducation que nous connaissons aujourd’hui. Il faut remarquer que les calculs excluent ceux qui fréquentent encore l’école. Si je tiens compte de ce groupe, les résultats sont qualitativement les mêmes pour les anglophones et pour les francophones les plus âgés. Toutefois, pour les francophones les plus jeunes, le coefficient de corrélation chute à 0,016, ce qui rend le changement intergénérationnel encore plus frappant.

Il importe de souligner que cette conclusion s’applique à ces cas précis. De nos jours, avec l’absence virtuelle de contraintes d’accès, je n’ai pas de difficulté à croire que la transmission des valeurs joue un rôle, tout comme elle jouait sans doute un rôle dans les années soixante. C’est juste qu’à ce moment-là, la contrainte qui comptait vraiment était de nature institutionnelle plutôt que familiale.

Conclusion

En exploitant la disponibilité de données de recensement suffisamment détaillées couvrant tout le 20e siècle au Canada et aux États-Unis, cette étude montre que le relâchement de la contrainte de l’accès à l’éducation a augmenté le niveau d’éducation d’abord des Québécois francophones (et de leur descendants) ayant choisi d’émigrer en Nouvelle-Angleterre, et ensuite des Québécois francophones eux-mêmes plus tard au 20e siècle suite aux réformes entreprises au système scolaire québécois. Dans le cas des Franco-Américains, la présence dès leur arrivée d’un système publique a sûrement joué un rôle très important, quoiqu’il faut être prudent étant donné que l’environnement social américain favorisait en soi l’obtention d’une scolarité plus poussée.

Quant à l’effet substantiel sur la scolarité qu’ait pu avoir l’implantation d’un réseau d’écoles publiques de niveaux secondaire et postsecondaire, s’il est indéniable, il serait hasardeux d’utiliser ces résultats pour justifier le fait que les contraintes d’accès continuent à être telles que, par exemple, toute hausse des frais de scolarité nuirait à la fréquentation scolaire au niveau universitaire. Les réformes des années soixante répondaient à un besoin qui n’est tout simplement plus là aujourd’hui.

Par ailleurs, le fait que les Québécois francophones aient (partiellement) rattrapé leurs cousins Franco-Américains en l’espace d’une seule génération suggère que, dans ce cas précis, les mécanismes d’externalité associé au fait d’être scolarisé jouent un rôle limité dans la production d’une corrélation positive entre le niveau de scolarité des parents et celui des enfants. Si les enfants devenaient plus scolarisés parce que leurs parents ont eux-mêmes été davantage scolarisés, nous n’aurions pas observé une telle chute de la corrélation entre les niveaux de scolarité des pères et des fils, comme nous l’observons directement au moyen de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes ou indirectement par le truchement des expériences différentes vécues par deux groupes—les Franco-Américains et les Québécois francophones—qui appartenaient à l’origine à la même population.

Cela dit, il importe de préciser ici qu’il s’agit d’un épisode particulier, et que la chute soudaine de la corrélation entre la scolarité des pères et des fils ne démontre pas de façon générale la faible importance des valeurs transmises par les parents. De nos jours, avec l’absence virtuelle de contraintes d’accès, il est clair que la transmission des valeurs joue un rôle explicatif engendrant le fait qu’en général, les enfants scolarisés proviennent de familles dans lesquelles les parents sont scolarisés. Ces valeurs jouaient aussi un rôle dans les années soixante mais, à cette époque, la contrainte qui semblait vraiment compter était de nature institutionnelle plutôt que familiale.

Finalement, malgré les progrès accomplis, le Québec est encore aujourd’hui en retard quant au fait de détenir au moins un baccalauréat par rapport aux descendants des Canadiens français qui ont émigré aux États-Unis. Cela peut s’expliquer de deux façons. La première : comme l’explique cet article, bien que les contraintes institutionnelles aient une grande importance, les caractéristiques familiales non mesurées qui influencent le niveau de scolarité jouent également un rôle. La seconde : le fait, simplement, que la norme sociale aux États-Unis poussant vers un niveau de scolarité supérieur a obligé tout le monde à se conformer à ces attentes toujours plus élevées. Il semble très difficile de distinguer ces deux explications, étant donné que les « valeurs » familiales sont certainement définies dans une large mesure par l’ensemble de la société dans laquelle vivent les familles.

Appendices

Annexe

Tableau A1. Résidents de la Nouvelle-Angleterre ayant le français comme langue maternelle. Distribution des résidents par groupe d’âge, lieu de naissance et lieu de naissance des parents

Note : Les résidents ayant le français comme langue maternelle, mais qui ne sont nés ni au Canada ni au É.-U., ou qui ont des parents nés hors des É.-U. ou du Canada, sont inclus au dénominateur. Taille de l’échantillon: 194 186.

Remerciements

Je tiens à remercier un évaluateur anonyme pour sa lecture minutieuse du manuscrit original et pour ses nombreux commentaires constructifs.

Notes

-

[1]

D’autres régions de la province, comme l’Abitibi-Témiscamingue, ont également été développées pour l’agriculture, mais la combinaison de climat rigoureux et de sol de moins bonne qualité rendait cette solution peu attrayante. De toute évidence, les meilleures terres à cultiver se trouvaient dans la vallée du Saint-Laurent ainsi que dans les Cantons de l’Est.

-

[2]

Cette phrase de Cartier lui a été attribuée par Alexandre Bélisle dans son «Histoire de la presse franco-américaine et des Canadiens-français aux États-Unis » (Bélisle, 1911) . En réalité, il n’a jamais été démontré que Cartier ait prononcé de telles paroles (Roby, 1990) . Le faible degré de litéracie à l’époque au Québec était tel que les émigrants n’étaient vraisemblablement pas très différents par rapport à ceux ayant choisi de rester. De plus, en supposant que Cartier ait vraiment prononcé un tel jugement--ou qu’à tout le moins un tel sentiment ait pu exister parmi l’élite--la fraction de la population scolarisée au niveau postsecondaire était tellement faible que n’importe qui parmi les moins scolarisés faisait plus ou moins figure de « canaille ».

-

[3]

Voir MacKinnon et Parent (2012) pour d’autres observations quant aux réactions négatives devant ce refus de l’assimilation, notamment dans la page éditoriale du New York Times.

-

[4]

Étant donné que le flux d’émigration s’est arrêté en 1930, il est remarquable qu’en 1970, environ 10 % de la population de 25 ans et plus en Nouvelle-Angleterre déclarait avoir le français comme langue maternelle (voir le tableau A1 en annexe).

-

[5]

Cette section se fonde en bonne partie sur le Volume 1 du rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (1963), communément appelé à l’époque le « rapport Parent ».

-

[6]

Les colons anglophones s’en tiraient un peu mieux, car ils se trouvaient pour la plupart dans les villes, où les enseignants écossais et anglais faisaient un effort plus concerté pour offrir des services d’alphabétisation. Pour donner une idée du niveau d’analphabétisme chez les francophones, 78 000 des 87 000 signataires d’une pétition dénonçant la corruption et le favoritisme associés au régime du gouverneur Dalhousie en 1827 apposèrent une croix sur le document en guise de signature (Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, 1963).

-

[7]

Projet de loi 21 concernant la fréquentation scolaire obligatoire, adopté le 26 mai 1943, Gouvernement du Québec. Statuts de la province de Québec, 7 Georges VI, Chap. 13. Québec: Rédempti Paradis, imprimeur de sa très excellente majesté le roi, 1943 : 63-69.

-

[8]

De manière générale, l’enseignement était offert en français pour les matières suivantes : langues, études bibliques, arts et histoire du Canada. L’anglais était la langue d’enseignement pour toutes les autres matières : lecture, écriture, arithmétique, histoire américaine, instruction civique et géographie (Brault, 1986 : 95).

-

[9]

Il était possible que l’on retrouve également une école de paroisse de langue anglaise. À Newburyport, au Massachussetts, au début des années trente, seul un quart des enfants canadiens-français en âge de fréquenter l’école primaire étaient inscrits à l’école de paroisse francophone (Warner et Srole, 1945 : 233).

-

[10]

Le tome 3 du Rapport Parent couvre la situation linguistique de façon exhaustive. Le rapport énonce clairement les pressions particulières auxquelles font face la population francophone dans le contexte nord-américain. Or, s’il est vrai qu’il n’y a aucune référence précise (ou tableau) mentionnant le pourcentage d’élèves francophones fréquentant les écoles élémentaire catholiques anglophones, il est également vrai qu’il n’en est jamais fait mention où que ce soit dans le tome 3 du rapport, laissant ainsi croire que ça ne constituait pas une source de préoccupation (Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, 1966).

-

[11]

Sont exclus les répondants qui indiquent le français comme langue maternelle, mais dont le lieu de naissance est un pays francophone autre que le Canada, ainsi que ceux qui indiquent comme lieu de naissance de leurs parents un pays francophone autre que le Canada. Il y a eu peu d’exclusions, car les francophones de Nouvelle-Angleterre étaient pratiquement tous d’ascendance canadienne-française.

-

[12]

Lorsque le répondant principal du ménage n’est pas un membre de la famille, il n’est pas possible de déduire quoi que ce soit quant à l’origine ethnique, à moins qu’un membre de la famille soit né au Canada français.

-

[13]

Comme on pourrait peut-être s’y attendre, ceux qui sont nés aux États-Unis ont tendance à être plus scolarisés que les Québécois francophones, résultat de leur exposition partielle ou complète au système public d’éducation américain.

-

[14]

Il est vrai qu’on peut obtenir un diplôme d’études secondaire en 11 ans de scolarité au Québec (6 ans de primaire et 5 ans de secondaire), plutôt qu’en 12 ans aux États-Unis, mais il y a déjà eu une 7e année du primaire au Québec; elle a toutefois été abandonnée au début des années soixante-dix, soit après le recensement de 1971. Par conséquent, le problème de comparabilité en matière d’éducation postsecondaire, même partielle, au Québec en 1971 n’est sans doute pas très marqué.

-

[15]

L’échantillon IPUMS de 1 sur 200 disponible actuellement pour le recensement américain de 1900 n’inclut pas un nombre suffisant d’enfants francophones de Nouvelle-Angleterre pour être utile, ce qui explique l’écart dans les années de recensement utilisées au Canada et aux États-Unis. Aucun échantillon du recensement canadien de 1911 n’est disponible actuellement. À tout le moins dans les régions rurales, les taux de fréquentation scolaire auraient été à peine plus élevés en 1911 qu’en 1901. L’échantillon résultant comporte respectivement 26 973 (Nouvelle-Angleterre) et 24 956 (Québec) observations pour les individus âgés de 5 à 21 ans.

-

[16]

Bien que le recensement américain nous permette de savoir avec précision si l’éducation secondaire a été complétée, ce n’est pas le cas du recensement canadien de 1970 : nous connaissons seulement le niveau le plus élevé qu’a fréquenté le répondant. De façon conservatrice, nous avons classé dans la catégorie des répondants qui n’ont pas terminé leurs études secondaires ceux qui, tant aux États-Unis qu’au Canada, ont indiqué avoir 11 ans ou moins de scolarité.

-

[17]

Le recensement américain ne fait pas de distinction entre la fréquentation à temps plein et à temps partiel.

-

[18]