Abstracts

Résumé

En 2010, la Société canadienne de science économique (SCSE) célébrait son 50e anniversaire. Première association d’économistes au Canada, elle fut créée en octobre 1960 dans le but de regrouper les économistes canadiens de langue française et de promouvoir l’avancement de la science économique.

Cet article retrace l’histoire de la SCSE au moyen de trois sources d’information : le contenu des programmes de tous ses congrès annuels de 1960 à 2009, les documents d’archives de l’association et une série d’entrevues auprès de huit de ses anciens présidents.

Cette histoire peut se décliner en trois phases : une affaire de famille dans les années soixante; une communauté scientifique conventionnelle à partir de la seconde moitié des années soixante-dix; puis, dans les années deux mille, une association qui semble se chercher une nouvelle identité face à l’internationalisation des départements québécois d’économie et face à la prolifération des regroupements spécialisés à l’intérieur de la science économique.

Abstract

In 2010, the Société canadienne de science économique (SCSE) celebrated its 50th anniversary. First association of economists in Canada, it was founded in October 1960 in order to group together French-speaking economists and to promote the advancement of economics as a discipline.

This article traces back the history of the SCSE using three information sources : the program contents of its annual conferences from 1960 to 2009, the archival documents of the organization, and a series of interviews with eight of its past presidents.

Its history can be divided into three phases : a small « family affair » in the 1960s; a conventional scientific community from the second half of the 1970s; then, in the last decade or so, an association which seems to be in search of a new identity as it faces the double challenge of the internationalization of the Quebec economics departments and the proliferation of specialized groups within academic economics.

Article body

Introduction

En 2010, la Société canadienne de science économique (SCSE) célébrait son 50e anniversaire. Première association scientifique canadienne d’économistes, elle fut créée en octobre 1960 par un petit groupe de professeurs de l’Université Laval, de l’Université de Montréal et de HEC dans le but de regrouper les économistes canadiens de langue française et de promouvoir l’avancement de la science économique.

Au congrès annuel de mai 2010, une table ronde réunissait quelque 20 anciens présidents et secrétaires-trésoriers de la SCSE pour faire le point sur le demi-siècle d’existence de l’organisation dans laquelle ils avaient été impliqués à divers moments de son histoire et discuter de son avenir.

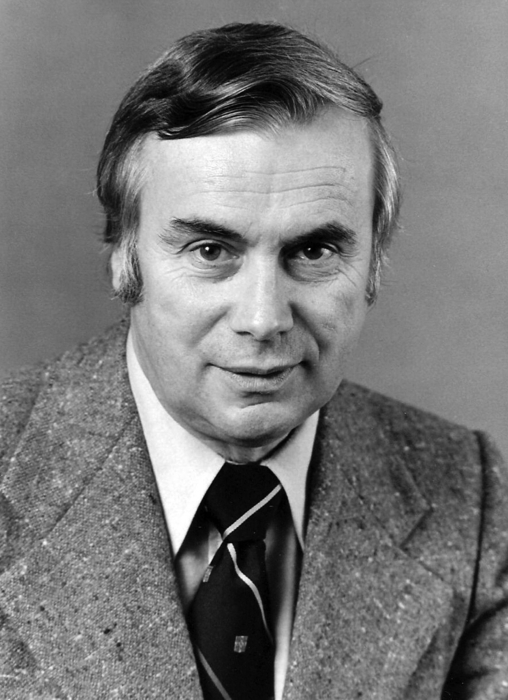

Figure 1

Les anciens présidents et secrétaires-trésoriers au 50e anniversaire

De gauche à droite, rangée du bas : Marcel Daneau (1971-72), Claude Masson (1975-76), André Lemelin (sec.-trés. 2007-10), Gérard Gaudet (1983-84), Gilles Desrochers (sec.-trés. 1975-76); Pierre Harvey (1964-65), Philippe Crabbé (1989-90);

rangées derrière : Marcel Boyer (1995-96), Bernard Bonin (1980-81), Georges Dionne (1997-98, sec.-trés. 2000-04), Robert Gagné (2003-04, sec.-trés. 1991-94), Michel Truchon (1986-87), Daniel Racette (sec.-trés. 1983-87), Louise Séguin-Dulude (1985-86), Bernard Fortin (1996-97), Pierre Lasserre ((1993-94), Claude Fluet (2009-10), Pierre Fortin (1988-89), Michel Normandin (2010-11), Steve Ambler (1998-99).

Pour l’occasion, j’avais demandé à Jonathan Deslauriers et à Laurent Da Silva, deux jeunes professionnels de recherche à HEC, d’effectuer la compilation de tous les programmes des congrès annuels de 1960 à 2009 : nombre et titre des communications; nom et affiliation des présentateurs et coauteurs; thématiques et titres des séances ainsi que nom de leurs présidents. La base de données brutes sera disponible sur le site web de la SCSE. Elle est récapitulée au tableau 1 et dans les graphiques 1 et 2 ci-dessous auxquels je me référerai tout au long de la narration.

Tableau 1

50 ans de congrès en un coup d’oeil

De 1960 à 1972, avait lieu à l’automne : en octobre ou novembre. Depuis 1973, a lieu au printemps en mai;

en 1989, une autre grande conférence spéciale par Maurice Allais, Prix Nobel d’économie 1988. ND : non disponible.

Graphique 1

Communications : total et par zone géographique, 1960-2009

Graphique 2

Communications : répartition institutionnelle, par décennie

Presque au même moment, André Lemelin, avant de terminer son mandat de secrétaire-trésorier, faisait numériser les « archives » de la SCSE : procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales annuelles et leurs documents connexes. Ils sont riches d’informations, mais nécessitent souvent des éclaircissements et des interprétations. Voilà pourquoi j’ai crû bon ajouter une dimension d’« histoire orale » en menant une série d’entrevues auprès d’anciens présidents de la SCSE.

Sur les 50 présidents, presque la moitié sont décédés ou introuvables. Parmi les autres, j’en ai sélectionné huit en tentant d’obtenir une représentativité temporelle et institutionnelle raisonnable. Des extraits – tous approuvés par les interviewés – de ces entretiens sont encadrés tout au long de l’article en tant que « Témoignages ».

À partir de ces riches sources d’information, l’une quantitative et les autres qualitatives, cet article retrace et raconte l’histoire de la SCSE, une association actuellement à la croisée des chemins[1]. Une histoire qui, il me semble, peut se décliner en trois phases : d’une affaire de famille dans les années soixante jusqu’au début des années soixante-dix, elle s’est transformée en un regroupement scientifique peu distinguable des autres regroupements d’économistes à partir de la seconde moitié des années soixante-dix. Puis, dans la dernière décennie des années deux mille, elle semble se chercher une nouvelle identité face à l’internationalisation des départements québécois d’économie et face à la prolifération des regroupements spécialisés à l’intérieur de la science économique.

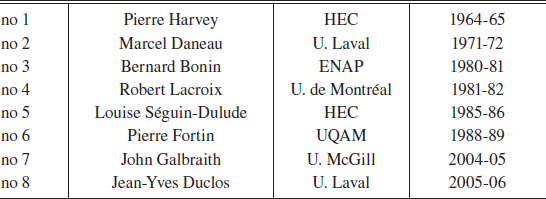

Tableau 2

Liste des anciens présidents interviewés et année de leur présidence

1. Phase I. Les débuts de la S.C.S.E. : une affaire de famille, 1960-1972

1960, année mythique s’il en est une dans l’histoire du Québec : les débuts de la Révolution tranquille, le Maîtres chez nous de Jean Lesage, la fin du duplessisme. C’est le 29 octobre de cette année-là que 27 économistes [liste en annexe A.1] se réunissent à la faculté de commerce de l’Université Laval à l’invitation de James Hodgson pour fonder l’Association canadienne des économistes, l’appellation d’origine de la SCSE. Parmi eux, quatre professeurs de l’Université Laval : James Hodgson, Charles Lemelin, Marcel Daneau et Jean-Marie Martin; quatre de l’Université de Montréal : Maurice Bouchard, André Raynauld, Livia et Otto Thür, deux de HEC : Pierre Harvey et Roland Parenteau, et un de l’Université d’Ottawa, le Père Florent Brault.

Ils discutent longuement –comme me l’a raconté Pierre Harvey en encadré 1– de l’appellation. Tous s’entendaient sur le caractère francophone de l’organisation mais ont vivement débattu sur la façon de l’exprimer. Ainsi, la proposition initiale du nom « Association canadienne des économistes de langue française » est largement battue au vote[2]. On enlève donc « de langue française »; le nom sera l’Association canadienne des économistes. De même l’énoncé initial de l’article 2 « a pour but de regrouper les économistes de langue française » est jugé trop restrictif. On écrira plutôt en phrase séparée à la fin de l’article : « le français est le moyen d’expression, au sein de l’Association. »

Dès le départ, l’association affiche on ne peut plus clairement sa totale neutralité, dans l’article 4 : « l’Association, n’ayant que des buts scientifiques, ne prend ni parti, ni position, pour ou contre une école de pensée, une théorie ou une politique économique, ni sur quelque sujet que ce soit. » Dans le contexte historique d’opposition idéologique assez vive entre deux ou trois écoles de pensée fortement ancrées – voir l’encadré 1 de Pierre Harvey ou encore les articles de Gilles Paquet (1989; 2000) – ce désir d’officialiser la neutralité s’explique bien. Toutefois, ceci n’est pas une spécificité québécoise. Ainsi, on retrouve exactement le même énoncé dans la constitution de l’American Economic Association, fondée trois quarts de siècle plus tôt en 1885 : « the Association as such [takes] no partisan attitude, nor commit[s] its members to any position on practical economic questions[3] ». Il est d’ailleurs fort probable que les fondateurs de la SCSE s’en soient inspirés. Ce sera aussi le cas de la Canadian Economics Association à sa création en 1967 : « The Association as such will not assume a partisan position upon any question of practical politics nor commit its members to any position thereon ». Cela semble donc plutôt une caractéristique de la discipline de l’économique.

À ses débuts, pour devenir membre, il faut être recommandé par deux membres et approuvé par le bureau de direction. C’est que la définition d’un économiste était assez vague : « toute personne intéressée à l’étude et à l’utilisation de la science économique » (article 5). Ainsi, jusqu’en 1971, le CA approuve en réunion une vingtaine de candidatures de nouveaux membres à chaque année. On peut lire – Pierre Harvey me le confirmait – que cette procédure avait pour but d’éviter le charlatanisme. En 1972, on modifie l’article 5 : il suffit maintenant d’en faire la demande et d’acquitter sa cotisation annuelle[4].

Plusieurs lecteurs sont peut-être étonnés de lire que la SCSE fut la première association d’économistes au Canada. Ils auraient pu croire que la première était la Canadian Economics Association/Association canadienne d’économique (ci-dessous CEA/ACE), en se fiant par exemple au fait que sa revue, le Canadian Journal of Economics date de 1935 sous son ancienne identité le Canadian Journal of Economics and Political Science. Le fait est que la CEA faisait partie de la CPSA (Canadian Political Science Association) créée en 1913 et ne s’en est séparée pour créer une association d’économistes qu’en 1967, donc sept ans après la création de la SCSE[5].

Les fondateurs de la CEA ont approché l’Association canadienne des économistes (ACE) pour lui proposer de devenir son aile francophone. La CEA se proclame dès le départ une organisation bilingue, tout à fait dans l’esprit du temps des années Trudeau et de la Commission royale Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme. André Raynauld est fortement impliqué dans les deux organisations et semble servir de « pont » entre elles. Après en avoir débattu, le bureau de direction de l’ACE refuse l’offre : « nous ne sommes pas une association canadienne-française mais nationale de langue française », peut-on lire dans le procès-verbal du CA[6]. À l’assemblée générale de 1966, certains expriment la crainte qu’en fusionnant avec la CEA/ACE, le français disparaisse, qu’il se produise un genre de « suicide linguistique ».

Deux ans plus tard en 1968, l’ACE change de nom pour SCSE, ce qui n’est pas anodin, remplaçant [Association] par [Société] et [des économistes] par [de science économique]. Le premier changement avait pour but d’éviter la confusion avec la CEA/ACE en français; le second pour s’affirmer davantage comme une science. Ce qui ne peut être exprimé plus clairement que par le regretté André Raynauld, un des plus ardents défenseurs de ce virage : « Cette orientation se trouve tout entière dans le qualificatif ‘ scientifique ’. L’économiste que nous désirons idéalement former est un homme de science qui dispose de techniques et d’un langage universels, qui explique les phénomènes économiques du lieu ou du monde à la lumière et avec les instruments d’une science qui ignore les frontières et qui, par conséquent, s’attache d’abord et avant tout à l’essentiel[7]. » Au CA du 22 juin 1967, on jongle avec les appellations : Association économique du Canada, Société économique du Canada, Société canadienne d’économique. C’est cette dernière qui est retenue pour être soumise à l’assemblée générale de 4 novembre 1967 où elle sera amendée pour Société canadienne de science économique.

À partir des années soixante-dix, cette question de l’existence de deux associations canadiennes de science économique –l’une bilingue, l’autre francophone– est résolue. Chacune suivra un chemin parallèle, avec assez peu d’échanges et d’activités conjointes formelles, comme le racontent Bernard Bonin et Pierre Fortin en encadrés #3 et #6[8]. La majorité des universitaires québécois participaient aux deux congrès annuels, ceux de la SCSE comme membres de la communauté québécoise et ceux de la CEA pour communiquer avec le reste du Canada. Une double appartenance à bien des égards à l’image de la société québécoise.

La grande majorité des associations scientifiques ont ou désirent avoir leur propre revue. L’ACE/CEA a eu immédiatement la sienne, le CJE/RCE (Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique), fruit de la scission de la CJEPS (Canadian Journal of Economics and Political Science) entre économie et science politique. La SCSE ne faisait pas exception. En 1971 après de longues tractations, la SCSE se dote d’une revue, L’Actualité économique qui, loin d’être nouvelle, existait depuis 1925 à HEC[9]. Le besoin de la SCSE d’avoir sa revue scientifique coïncide avec le désir de la direction de HEC de s’en débarrasser. Pierre Harvey m’a raconté que le directeur de l’époque trouvait que l’économique occupait trop de place et devait en céder au management selon le modèle des grands business schools américains. Si l’on ajoute que la revue coûtait cher et était déficitaire, HEC était contente de trouver preneur même si elle en conservera la responsabilité logistique jusqu’à aujourd’hui.

Pour l’IEA (Institut d’économie appliquée de HEC) qui tenait énormément à la revue, la seule façon de la sauver dans cette conjoncture, se souvient monsieur Harvey, était de la faire « adopter » par la SCSE. Dès le départ, cela ne va pas de soi. Ainsi, on voit à la lecture des procès-verbaux qu’il est très ardu de trouver un directeur pour la Revue. On en sollicite un certain nombre, qui refusent. On demande alors à Roland Jouandet-Bernadat de prolonger son mandat à quelques reprises, ce qu’il fera jusqu’en 1977. Marcel Daneau – signataire du protocole d’entente entre la SCSE et HEC en 1972 – m’a confié en entrevue qu’il y avait là peut-être un problème d’incitatif. Comme la direction scientifique de la Revue n’était pas rattachée à une institution, celui qui en prenait la direction ne recevait pas de compensation sous forme monétaire ou autre. Ce problème s’est réglé avec le temps. Mais le problème plus important de la capacité d’attirer un grand nombre de soumissions de qualité en français restera une constante tout au long des 40 années suivantes.

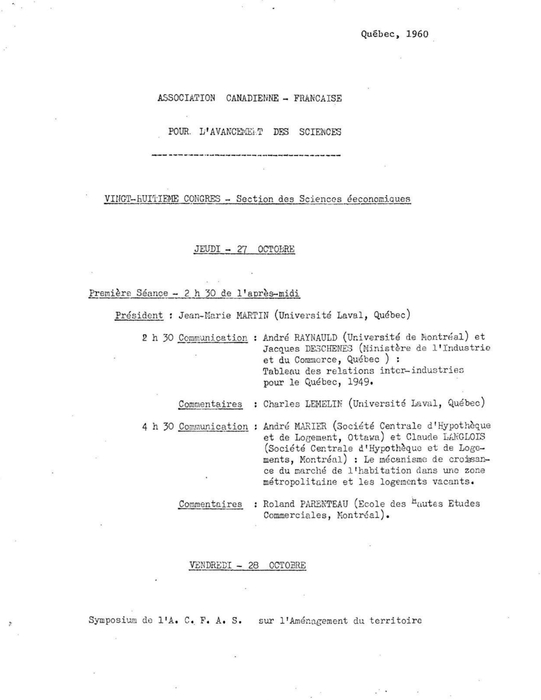

À cette époque comme aujourd’hui, la principale activité de la SCSE était l’organisation d’un congrès annuel. Dans la première décennie, de fait jusqu’en 1973, il avait le format du tout premier reproduit ci-dessous :

Figure 2

Le programme original du 1er congrès octobre 1960

Dès le départ, les congrès de la SCSE ont lieu dans le cadre du congrès annuel de l’ACFAS (Association canadienne-française pour l’avancement des sciences); ce sera le cas pour un quart de siècle, jusqu’en 1985. Comme le montre le tableau 1, ce sont des congrès de petite taille : une dizaine ou moins de communications, sauf en 1969 où il y en a 15. Un congrès se tenant en une journée ou une journée et demie, sans séances simultanées et typiquement sollicitées : les membres du bureau de direction (CA) dans les années soixante se divisaient le territoire en trois : Montréal, Québec, Ottawa et sollicitaient des économistes de leur choix pour présenter une communication, souvent sous une thématique : la conjoncture (1961), l’état fédératif (1963), l’économie urbaine (1968), la firme plurinationale (1969) par exemple. Comme me racontait Bernard Bonin en entrevue, le congrès aurait pu presque tenir dans un bureau de prof ou les locaux du CRDE (Centre de recherche en développement économique de l’Université de Montréal).

C’est que dans cette première décennie de l’existence de la SCSE, la profession d’économiste est fort peu développée au Québec. En 1960, il y a moins de deux douzaines d’économistes universitaires au Québec, pour la plupart ayant étudié en Europe (Paquet, 1989 : 331); une poignée d’étudiants, quelques économistes dans la fonction publique fédérale et encore moins au gouvernement du Québec. À la fin de la décennie, comme le montre le portrait du membership de la SCSE en 1969, retrouvé dans les archives, en Annexe A2 et le graphique 3 ci-dessous, le nombre de professeurs a doublé pour atteindre une cinquantaine; celui des fonctionnaires du gouvernement québécois – reflétant les changements institutionnels de la Révolution tranquille – a aussi considérablement augmenté.

Graphique 3

Nombre de professeurs d’économie en fonction au Québec, universités francophones, 1960-80 [échantillon de Bonin, 1981]

Dans le graphique 2 sur la répartition institutionnelle, on constate que dans les années soixante, le tiers des communications proviennent du milieu non universitaire, une proportion qui ne sera plus jamais atteinte par la suite[10]. À l’intérieur des deux autres tiers, appartenant au monde universitaire, ce sont les départements de l’Université de Montréal et de l’Université Laval avec respectivement 19 et 17 % qui représentent les groupes les plus importants. HEC vient ensuite avec 8 %. Quelque 10 % seulement proviennent de l’étranger et 10 % du reste du Canada.

Cette petite communauté scientifique d’économistes était quand même divisée en trois écoles : la plus ancienne, celle de HEC a « une tradition économique plutôt inductive, empiriste, clairement interventionniste et nationaliste. » Juste à côté, au département de sciences économiques de l’Université de Montréal créé en 1958, on trouve « une tradition plus déductive, moins près du milieu, moins interventionniste et plus théorisante qui explicitement dit chercher à faire le lien avec une pensée économique universelle. » Enfin, à l’Université Laval de Québec, un troisième courant se veut « plus institutionnaliste [avec] une tradition réformatrice et radicale », celle de la faculté des sciences sociales du père Georges-Henri Lévesque[11].

Si l’on veut résumer cette première phase par une image : des années soixante au début des années soixante-dix, la SCSE ressemble à une affaire de famille. Comme dans bien des familles, on se connaissait très bien, on se chicanait parfois et on se fréquentait au moins une fois par année au congrès de la SCSE.

2. Phase II. La scse : une communauté scientifique conventionnelle, 1973-1996

On peut parler sans exagérer d’explosion des effectifs de professeurs d’université en économie dans les années soixante-dix, la deuxième décennie d’existence de la SCSE. Cette explosion a, bien sûr, été en partie l’effet de la création en 1968 de l’Université du Québec, et en particulier de sa composante montréalaise, l’UQAM, mais tous les autres départements d’économie connaissent alors une forte croissance de leur corps professoral. Le graphique 3 tirée de Bonin (1981) est éloquent : à la fin de la période qu’il a examinée en 1980, il y avait 97 professeurs en fonction dans les universités francophones comparativement à 35 en 1969 et 45 en 1970. À titre de comparaison, il y en a à l’heure actuelle selon mes calculs à peu près 120. C’est donc que, comme Fortin (2000 : 71-72) l’écrivait, la profession d’économiste au Québec avait atteint sa maturité à partir des années quatre-vingt[12].

Cette forte croissance est aussi remarquée par Pierre Fortin dans le numéro spécial du 25e anniversaire de la CEA (1993 : 58-59) qui souligne que la proportion des économistes francophones aux congrès de la CEA grimpe de 5 à 15 % entre 1967-74 et 1989-92. Il ajoute que c’est particulièrement le cas des quatre gros départements francophones : 11 à 40 pour l’Université de Montréal, 5 à 34 pour l’Université Laval, 0 à 20 pour l’UQAM et 1 à 11 pour HEC.

Reflet de cette explosion de la profession, les congrès de la SCSE changent à la fois en termes de taille et de format. Comme le montre le tableau 1, le nombre de communications, jusque-là inférieur à 20, se situe entre 40 et 60 de 1979 à 1996. Cette hausse impressionnante et la spécialisation plus prononcée à l’intérieur de la discipline autour des pôles de microéconomie, macroéconomie, économétrie, ressources naturelles, travail, etc., entraînent les séances simultanées. Cela commence en 1975 avec la tenue de deux séances en parallèle. À compter de 1979, le congrès ressemble tout à fait au modèle actuel : un grand nombre de séances simultanées (3, 4 ou même 5), chacune regroupant des communications dans une sous-discipline. Les plus populaires ont plusieurs séances, typiquement numérotées : I, II, III. Depuis 1985, on invite chaque année un conférencier prestigieux – capable de s’exprimer en français – dans le cadre de la grande conférence de la SCSE, qui portera le nom de François-Albert Angers à partir de 1991[14]. Depuis 1980, il y a eu très peu de changements dans ce format, sauf peut-être le type d’endroit où se tient le congrès annuel : villégiature; hôtel de grande ville; université (de moins en moins, le dernier fut à HEC en 1997).

La SCSE, miroir de l’univers des économistes universitaires québécois, s’est affranchie à ce moment-là de sa spécificité culturelle et historique. À partir des années soixante-dix, c’en est fini des « batailles » idéologiques et méthodologiques entre les trois écoles de pensée évoquées plus haut. À la SCSE comme partout ailleurs en Occident, la recherche théorique et la formalisation mathématique deviennent les approches dominantes en économique. Cela n’a pas eu l’heur de plaire à tous. En 1975, un véritable coup de canon secouait le petit univers des économistes québécois avec la création de l’Association des économistes québécois, l’ASDEQ. Elle déclarait d’entrée de jeu que son but était de mieux répondre aux besoins des économistes professionnels oeuvrant dans la fonction publique ou dans les entreprises qui ne se retrouvaient plus dans la SCSE depuis son virage vers une science économique plus théorique. L’épisode n’a pas été sans remous. Il y a dans les documents d’archives de la SCSE des lettres adressées au président de la SCSE dans un langage assez fort, qui annonçait des relations tumultueuses.

Quelques économistes universitaires ont été impliqués dans les deux organisations. Et pendant presque une décennie (de 1997 à 2007 à l’exception de 2005 et 2006), leurs congrès annuels ont eu lieu dans le même hôtel, avec une portion conjointe d’une demi-journée ou plus, un conférencier commun, et une logistique partagée. Mais les rapports ont à l’occasion été tendus et les différends importants[15]. Depuis 2008, chacune a repris son chemin séparé. J’ai posé la question aux anciens présidents en entrevue : tous s’accordaient pour dire que les deux associations avaient une identité et une raison d’être nettement distinctes et que l’ASDEQ remplissait avec grand succès son rôle (voir, par exemple, Lacroix, Fortin, Duclos). Tous aussi m’ont dit que le ton et l’état des relations entre les deux semblaient dépendre beaucoup des personnes en poste.

En 1985, la SCSE, après un quart de siècle, quitte le giron de l’ACFAS. Il faut dire que les relations entre les deux associations n’ont pas toujours été au beau fixe[16]. En entrevue (encadré # 5), Louise Séguin-Dulude, qui présidait la SCSE à l’époque, m’a raconté ce qui s’était passé. La décision de tenir ses assises annuelles indépendamment du cadre de l’ACFAS a provoqué un certain remous à la SCSE[17]. Un certain nombre d’économistes, surtout affiliés à l’Université de Montréal, ont exprimé la crainte de voir les économistes s’isoler des autres sciences sociales. La nouvelle indépendance de la SCSE lui a toutefois permis de changer de format. Par exemple, la formule « Villégiature » fut introduite par Pierre Fortin en 1988 au Manoir du Lac Delage. L’expérience fut répétée à cinq reprises dans les années quatre-vingt-dix (1989, 1990, 1992, 1995, 1996) puis à trois reprises dans la seconde moitié des années deux mille (2005, 2008 et 2009). Deux facteurs sont entrés en ligne de compte dans le choix de la formule : le coût, typiquement plus élevé dans un endroit de villégiature, et l’affiliation avec l’ASDEQ pour la tenue du congrès annuel dans les années deux mille. À cause de sa grande taille, l’ASDEQ tient ses assises annuelles dans de grands hôtels de Montréal, de Québec ou de l’Outaouais.

Autre signal du renforcement de son caractère d’organisation prônant la recherche de haut niveau, la SCSE institue le Prix de la SCSE en 1982. Le premier lauréat est le regretté Marcel Dagenais; depuis 2001, le prix porte son nom en son hommage. Ce prix est accordé à tous les trois ans à un chercheur chevronné pour sa production scientifique des cinq dernières années, dont une partie significative est en français – ce qui, par la force des choses, devra être interprété de façon très large dès le début –. La liste des lauréats est en annexe A.4. Quelques années plus tard, en 1986, la SCSE crée un autre prix, cette fois pour le meilleur article depuis trois ans publié dans L’Actualité économique et provenant d’une thèse ou d’un mémoire, le Prix de L’Actualité économique[21]. Dans la même foulée, dans les années quatre-vingt-dix, la SCSE se lance dans la publication d’une collection d’ouvrages de synthèse à partir de numéros spéciaux de L’Actualité économique. Le premier de la collection, Incertain et Information (1990), fut édité par Georges Dionne. Suivront trois autres : Macroéconomie (1993), édité par Pierre Malgrange et Lise Salvas-Bronsard, Économétrie appliquée (1997), édité par Christian Gouriéroux et Claude Montmarquette, et finalement, Économie publique (2000), édité par Nicolas Marceau, Pierre Pestieau et François Vaillancourt.

En résumé, à partir de 1973, la SCSE et son congrès se conforment au modèle tout à fait conventionnel des regroupements scientifiques régionaux d’économistes. Rien ne les distingue des congrès de la CEA ou de l’AEA, sauf la langue de présentation qui reste le français (les textes eux sont très souvent en anglais, et probablement de plus en plus avec le temps). C’est ce que m’ont affirmé plusieurs économistes, par exemple John Galbraith, qui s’y est joint à son arrivée au Québec et à l’Université McGill en 1987 (voir encadré # 7). Les professeurs d’économie des grands départements francophones du Québec en sont les piliers – comme le montre le graphique 2, ou, plus en détails, le tableau A.3 de l’annexe. Ces professeurs sont encore en majorité d’origine québécoise, mais, alors que la génération précédente avait été formée en Europe, celle-ci a obtenu son Ph.D. en Amérique du Nord, très souvent aux États-Unis ou au Canada anglais[22].

3. Phase III. La scse à la croisée des chemins : 1997-2009

La coupure entre les phases I et II était nette à tous égards : dans la taille et le format des congrès annuels, dans la taille et la formation du corps professoral québécois, dans le type d’approche méthodologique. Ce n’est pas le cas entre les phases II et III. Il y a toutefois des changements importants, certains de nature quantitative et d’autres davantage qualitatifs ou même impressionnistes. En 1997, la taille du congrès annuel fait un bond remarquable : 92 communications comparativement à une cinquantaine entre 1979 et 1996. Depuis ce temps, sa taille est restée entre 80 et 105 communications, à une exception près : 68 en 2002 (voir le tableau 1 ou le graphique 1). Contrairement au bond précédent entre les phases I et II dans les années soixante-dix, celui-ci semble en bonne partie attribuable à une hausse majeure de la participation « hors Canada », en très grande partie française. Des doigts d’une main avant 1997, le nombre de communications d’auteurs français passe à 18-20 par année, atteignant certaines années la trentaine. Il représente une proportion de quelque 30 % des communications à chaque congrès depuis. Certains comme Jean-Yves Duclos et John Galbraith – les deux présidents des années deux mille interviewés dans les encadrés # 7 et #8 – y voient une preuve du rayonnement de la SCSE hors frontières. Il serait sûrement intéressant de creuser un peu la question : pour qui au juste en France et pourquoi la SCSE est-elle devenue plus attrayante? Je me contenterai ici de souligner le fait.

Une autre caractéristique de cette phase récente est le grand nombre de présentateurs étudiants. Le sujet est, bien sûr, délicat. Il est certainement souhaitable pour toute association scientifique d’attirer des étudiants aux cycles supérieurs et de former une relève qui, elle, a tout à gagner à ces occasions d’interaction avec des chercheurs réputés et expérimentés. Toutefois, un certain malaise peut naître si la proportion d’étudiants présentateurs est trop élevée. Que veut dire au juste « trop élevée »? C’est très difficile, sinon impossible, à déterminer, surtout en l’absence de comparables comme les congrès de la CEA ou de l’AEA, ou même dans le temps à l’intérieur de la SCSE.

Le problème vient du fait que les présentateurs ne sont pas identifiés dans les programmes des congrès de la SCSE, sauf pour trois années récentes. Il est par conséquent impossible d’obtenir un portrait statistique historique. Lorsque j’ai constaté qu’entre 2006 et 2008 les programmes ne rapportaient qu’un seul nom pour chaque communication, celui du présentateur, j’ai pensé être capable d’estimer la proportion d’étudiants présentateurs en mettant ce renseignement en regard de l’information sur le statut d’étudiant dans les données d’inscription. Cela ne s’est pas avéré possible, car, pour des raisons qui m’échappent, les données sur le statut des participants ne semblent pas totalement fiables. Je peux seulement fournir une borne inférieure : la proportion des présentateurs identifiés comme étudiants est d’au moins 39 % en 2006, 34 % en 2007 et 30 % en 2008[23]. J’ignore toutefois si elle est beaucoup plus élevée qu’avant ou qu’ailleurs. Si c’était le cas, cela pourrait peut-être poser un problème d’incitatifs, en particulier pour les nouveaux professeurs dans les universités du Québec : sont-ils assurés de retrouver leurs pairs en fréquentant les congrès de la SCSE?

Cela nous amène à une autre question épineuse. Les professeurs d’économie des grands départements francophones du Québec ont toujours été le noyau de la SCSE. Est-ce encore le cas? Il est clair que la relève est de plus en plus composée de jeunes professeurs non seulement doctorants d’universités étrangères comme avant, mais eux-mêmes d’origine étrangère. D’une part, bien sûr c’est une excellente nouvelle et un signal de rayonnement international et du pouvoir d’attraction des universités québécoises, comme le fait remarquer Robert Lacroix dans l’encadré # 4. D’autre part, c’est aussi un réel défi d’enracinement, comme le souligne Pierre Fortin en encadré # 6 qui le compare à celui du Canadien de Montréal. On peut penser que le sentiment d’appartenance à la SCSE est et sera plus faible pour cette nouvelle génération d’universitaires.

Et en plus, le pouvoir d’attraction et la pertinence de la SCSE sont aussi remis en question par la montée des regroupements plus ciblés à l’intérieur de la discipline : en macroéconomie, en microéconomie, en économétrie, en économie du travail, de la santé, etc. Le foisonnement des congrès plus spécialisés – signe que la science économique, après s’être éloignée historiquement des autres sciences sociales, se divise maintenant elle-même en sous-disciplines plus pointues – pose un autre énorme défi à la SCSE, un défi qu’elle partage cette fois avec tous les regroupements de type généraliste.

Qu’en est-il de la participation des jeunes professeurs à la SCSE? J’ai d’abord cru que ce serait assez simple à mesurer en recoupant les données sur les auteurs des communications à la SCSE avec celles du corps professoral des départements d’économie québécois. Là encore, cela s’est avéré plus compliqué que prévu. Je ne peux que donner une estimation approximative (« au dos d’une enveloppe », comme disent les anglophones) à partir des sites web des cinq principaux départements d’économie francophones. On observe qu’environ la moitié des jeunes professeurs (définis comme les adjoints et les nouveaux agrégés) ont fréquenté la SCSE au moins une fois dans les années deux mille. Cela correspond à la fraction du conseil d’administration actuel (en ce début de 2012) de la SCSE où, sur 12 membres, la moitié ont obtenu leur doctorat au 21e siècle. Comme le célèbre adage du verre d’eau à moitié plein ou à moitié vide, on peut interpréter ces informations comme une capacité de se réinventer ou une désertion partielle.

Conclusion

En terminant, permettez-moi de compléter la petite histoire de la SCSE avec trois portraits qui devraient piquer la curiosité de plusieurs d’entre vous, souhaitons-le[25]. Le premier au tableau 3 est un palmarès « Top 20 » : les 20 économistes les plus prolifiques aux congrès de l’organisation. Georges Dionne (HEC) remporte facilement la palme avec 47 communications, suivi de Jean-Marie Dufour (Université de Montréal et Université McGill) avec 38. Suivent ensuite avec une vingtaine, Bernard Fortin, Jean-Thomas Bernard, Denis Bolduc et Jean-Yves Duclos de l’Université Laval; Pierre Lefebvre et Steve Ambler de l’UQAM; tous les autres se situant entre 15 et 19[26].

Tableau 3

Le palmarès des Top20 : Économistes avec le plus grand nombre de communications, 1960-2009

Le second portrait est celui de la place des femmes dans ces 50 années de la SCSE. Lors du 25e anniversaire de la CEA en 1993, Pierre Fortin (1993 : 58) soulignait que la place des femmes en économique – telle que perçue par leur participation aux congrès de la CEA : de 3 % des communications en 1967-74 à 11 % en 1989-92 – était « anormalement » faible. Dans le même numéro spécial, Richard Lipsey (1993 : 71) prédisait dans son article intitulé « A Crystal Ball Applied to Canadian Economics » que cela changerait dans les années à venir. Il annonçait que « women will play an increasing role in all aspects of Canadian economics », ajoutant : « I trust the low level of the female-economist participation rate noted by Fortin… are just early points on a logistic curve ». Cette prévision s’est réalisée en ce qui concerne la SCSE. À partir des prénoms – donc une borne inférieure puisque plusieurs auteures sont identifiées seulement par les initiales de leur prénom, exclues ici –, la graphique 4 montre l’évolution de la place des femmes comme présentatrices ou auteures de communications à la SCSE. Les femmes sont totalement absentes dans la première décennie des années soixante. La première à présenter une communication est Julie Laureyssens[27]. Mais la vraie pionnière est Lise Salvas-Bronsard, qui sera aussi la première femme à occuper la présidence de la SCSE en 1984-85. Dans les années soixante-dix, il y a encore très peu de communications par des femmes économistes (10 sur 160 : 6 %), la moitié étant dues à Lise. À partir des années quatre-vingt, la présence des femmes s’accroît pour en venir à compter pour plus de 20 % dans les deux dernières décennies[28].

Graphique 4

La place des femmes aux congrès de la SCSE : en % des communications, 1960-2009

Finalement, le troisième portrait est dessiné au tableau 4. Il montre la place des diverses institutions, en particulier de chacune des universités québécoises (et de l’Université d’Ottawa), à la SCSE au moyen de quatre indicateurs. Les deux premiers concernent les congrès comme tels : le pourcentage global des communications sur les 50 ans et le pourcentage des présidences de séances. Les deux autres concernent la direction de la SCSE : la proportion des présidents et celle des secrétaires-trésoriers[29]. On y voit clairement que les piliers de l’organisation ont été les quatre plus grands départements d’économie francophones québécois : ceux de l’Université de Montréal, de l’Université Laval, de l’UQAM et de HEC. Suivent, en termes de participation aux congrès, la Banque du Canada, l’Université de Sherbrooke et l’Université d’Ottawa. Au niveau administratif, c’est à peu près la même chose. L’Université de Montréal et l’Université Laval arrivent en tête pour la proportion de présidents. Fait à souligner, le poste de secrétaire-trésorier, lui, a été occupé par des économistes de HEC pour presque la moitié de la période de 50 ans.

Tableau 4

La place de des diverses institutions à la scse : 4 indicateurs

Note : Les affiliations universitaires incluent professeurs et étudiants rattachés à ces universités.

La catégorie « non universitaires » provient dans la presque totalité d’organismes gouvernementaux et paragouvernementaux; quelques auteurs de communications proviennent d’entreprises privées (typiquement des banques).

Les présidences de séances énumérées ci-dessus représentent 90 % du total des 772 séances de 1960 à 2009.

Le but de cet article était de faire une petite histoire de la SCSE. J’ai cru qu’un bilan à ce moment-ci pouvait être utile si ses membres veulent dans quelques décennies célébrer son centenaire. À cet égard, il faudra probablement que les quatre grands piliers de la SCSE que sont les quatre grands départements d’économie francophones du Québec continuent de jouer ce rôle et fassent que la SCSE demeure un puissant pôle d’attraction pour leurs confrères et consoeurs des universités du reste du Canada et du monde.

Quant à la participation des jeunes professeurs, peut-être pouvons-nous nous encourager en lisant dans le compte-rendu du président à l’assemblée générale de la SCSE de novembre 1966 que « notre Association ne rejoint pas tous les économistes de langue française; loin de là. Beaucoup de jeunes économistes n’ont pas joint nos rangs prétendant parfois que c’était une association de « vieux »! Et pourtant, ils ont droit à leur point de vue au sein de notre Association et devraient pouvoir y faire ressortir des aspects intéressants de nos problèmes. » Comme le bon vieux dicton le dit : « Plus ça change, plus c’est pareil! »

Appendices

Annexe

Tableau A.1

Liste des membres fondateurs de la SCSE [A.C.É.]

Tableau A.2

Membership de la SCSE 1969

Note : Les membres universitaires provenaient en majorité des départements d’économie. Neuf des 19 de l’Université Laval; cinq des 11 de l’Université de Sherbrooke et un des 12 de l’Université de Montréal étaient rattachés à des départements autres qu’économie.

Tableau A.3

Répartition institutionnelle des communications aux congrès scse 1960-2009 (calculée au prorata des auteurs)

1re partie

2e partie

Note : En 1992, il y a 5 communications sans auteur identifié; exclues ici.

Tableau A.4

Liste des lauréats du prix Marcel-Dagenais, 1982-2009 (affiliation universitaire au moment du prix)

Remerciements

Mes plus vifs remerciements à Jonathan Deslauriers et Laurent Da Silva pour leur méticuleux travail de moines à compiler les congrès annuels; aux huit présidents interviewés pour leur généreuse collaboration et leurs souvenirs; à Pierre Fortin pour ses commentaires judicieux; à Yvon Fauvel pour sa base de données; à la SCSE pour son aide financière; et à Jocelyne Brodeur pour sa précieuse assistance à la production.

Notes

-

[1]

L’article se restreint à l’histoire de la SCSE. Je réfère le lecteur intéressé par l’évolution de la profession d’économistes au Québec et au Canada aux études de Pierre Fortin (1984), (1993), (2000) et de Gilles Paquet (1989), (2000), Neill-Paquet (1993).

-

[2]

Au moment de la création de la SCSE, il existait une Association internationale des économistes de langue française (AIÉLF). C’était probablement la source d’inspiration de la première appellation proposée. L’AIÉLF semble être toujours active, même s’il est difficile de retracer ses activités : aucun site web, aucun historique. En 2007, elle tenait son 55e congrès, qui semble avoir lieu à tous les deux ans puisque le 51e eut lieu en 1999. ll y eut des économistes québécois impliqués dans l’AIÉLF comme François-Albert Angers et Marcel Daneau, puis Rodrigue Tremblay.

-

[3]

Peut-on lire dans l’historique de l’American Economic Association due récemment à Bernstein (2008 : 1009).

-

[4]

Voir CA 1972/08/30. Dix ans plus tard en 1982, (CA 1982/01/29) l’article est révisé de nouveau : plus besoin d’en faire la demande, il suffit de payer sa cotisation.

-

[5]

Ces informations sont tirées de la notice descriptive du fonds d’archives de la Thomas Fisher Rare Book, University of Toronto Library. On y ajoute que la création de la CEA en 1967 est le résultat de la décision des économistes, politicologues et sociologues de créer des sociétés savantes distinctes pour représenter leurs intérêts.

-

[6]

À la même réunion du CA du 5 décembre 1966, tout en rejetant la fusion, on se dit prêt à envisager une adhésion conjointe des membres, un échange de directeurs (un directeur de l’une siégeant au CA de l’autre), et de proposer des candidats pour le poste de coéditeur francophone de la revue CJE/RCE. Ces propositions furent reprises à l’assemblée générale du 6 avril 1967. La formule de deux coéditeurs, un anglophone et un francophone, ne durera que six ans entre 1968 et 1974. Les coéditeurs francophones furent André Raynauld (1968-70), Robert Lévesque (1971-72) et Bernard Bonin (1972-74).

-

[7]

Je n’ai malheureusement pas pu faire d’entrevue avec André Raynauld, un des acteurs clés de cette phase I. Le lecteur intéressé peut lire son témoignage fort éloquent dans le recueil de 1984 sur les sciences sociales au Québec, repris dans l’édition électronique de Classiques UQAC.ca produit par Jean-Marie Tremblay. La citation ci-dessus est tirée de son rapport de 1961 sur l’orientation de l’enseignement économique à l’Université de Montréal qu’il cite dans ce texte. On peut lire dans le procès-verbal du CA du 20 mars 1967 que le projet de changement d’appellation est né de la suggestion d’André Raynauld pour faire disparaitre le mot « économiste » qui fait penser à une association professionnelle et afin de bien se différencier de l’ACE.

-

[8]

Dans les années quatre-vingt, il y aura d’autres tentatives de rapprochements, cette fois pour des sessions et activités conjointes. Ces séances conjointes se soldent par un échec à cause de la très faible assistance des anglophones.

-

[9]

Je réfère le lecteur intéressé à l’histoire de L’Actualité économique à l’article de Dupré, Gagnon, Lanoie (2000) à l’occasion de son 75e anniversaire.

-

[10]

Cette proportion tombe à autour de 20 % dans les années soixante-dix et quatre-vingt, puis à environ 13 % dans les deux dernières décennies. Les économistes de la Banque du Canada en représentent presque le tiers.

-

[11]

Je me suis contentée ici de reprendre mot à mot la description de Paquet (1989 : 338), ne pouvant pas mieux décrire ces trois écoles.

-

[12]

Ces données de Bonin (1981) concernent les professeurs d’universités francophones du Québec qui lui ont fait parvenir leur cv à sa demande. Je n’ai eu ni le temps ni les ressources pour effectuer une recherche systématique de l’évolution historique de ces effectifs, mais cet échantillon est vraisemblablement proche de 100 %. Le chiffre de 120 professeurs réguliers (titulaires, agrégés, adjoints) pour décembre 2011 est obtenu à partir d’une compilation des sites web des départements francophones : 31 à l’UQAM + 26 à l’Université Laval + 25 à l’IEA de HEC + 21 à l’Université de Montréal + 11 à l’Université de Sherbrooke, auxquels on peut ajouter quelques professeurs dans les universités en régions du réseau de l’UQ.

-

[13]

Bernard Bonin se souvenait d’André Raynauld (1983) et de Pierre Fortin (1995). Il y en a eu cinq autres : Roger Dehem (1973), Marcel Boyer (1990) et, plus récemment, Jean-Marie Dufour (2002), Gérard Gaudet (2006) et Georges Dionne (2011). Tous ont en effet aussi présidé la SCSE, en général avant la CEA à l’exception de Dehem et Boyer.

-

[14]

À la grande joie du professeur Angers. J’ai retrouvé une lettre de remerciement très éloquente et émouvante de sa plume adressée à Michel Patry, alors secrétaire-trésorier de la SCSE.

-

[15]

Comme l’écrit Paquet (2000 : 61), « il faut avoir entendu les débats des officiels de l’ASDEQ et de la SCSE sur ce qui constitue un conférencier d’honneur acceptable pour les deux groupes…. pour apprécier la grande distance qui les sépare… »

-

[16]

Par exemple, l’orage déclenché par la décision unilatérale de l’ACFAS une dizaine d’années auparavant (1973) de déplacer le congrès d’octobre à mai, ce qui posait un problème aux sciences sociales à cause de la proximité du congrès des sociétés savantes canadiennes en début juin. Il y eut des rencontres entre économistes et politologues, qui ont finalement décidé de passer par-dessus leur mécontentement en reconnaissant que « l’ACFAS avait fourni un cadre permettant de se regrouper dans des associations canadiennes-françaises fortes faisant contrepoids aux associations nationales anglaises. »

-

[17]

Comme le montre le résultat du vote sur la proposition de dissociation à l’assemblée générale de la SCSE du 22 mai 1985 : 19 pour; 7 contre; 7 absentions.

-

[18]

Il y en a eu trois autres par la suite : Denyse Dagenais en 1994, Emanuela Cardia en 2008 et Lynda Khalaf en 2012.

-

[19]

De fait, je suis la seule femme à l’avoir occupé pendant trois ans.

-

[20]

On peut lire dans le procès-verbal du CA de la SCSE du 15 juin 1984 que pour les économistes, le tarif était de 15 $ par membre alors que pour les autres sciences sociales, il était de 10 $.

-

[21]

Depuis 2007, le prix est financé par la Fondation Denyse et Marcel Dagenais, fondation mise sur pied par Denyse Dagenais pour succéder à celle qu’avait créée Marcel Dagenais, le promoteur de ce projet, pour encourager la relève, en 1985.

-

[22]

Selon Fortin (2000 : 70), avant 1970, 80 % avaient étudié en Europe; après 1970, 80 % en Amérique du Nord. Il est important d’ajouter qu’il y avait une présence significative de professeurs d’origine étrangère dans les départements francophones québécois avant 1970, mais, je dirais, provenant largement de l’Europe francophone.

-

[23]

Pour chacune des trois années, j’ai réparti les présentateurs en trois catégories : étudiants (à partir des statuts de membres à l’inscription); professeurs ou chercheurs dans des organisations gouvernementales ou centres de recherche (à partir de mes connaissances complétées par des recherches web); et inconnus (pour tous les autres). Or, cette catégorie résiduelle représente autour de 25 % du total pour chaque année. Sans ressources, il n’était pas possible de faire une recherche plus systématique pour les identifier. Voilà pourquoi je parle de « borne inférieure ».

-

[24]

Depuis ce temps, le congrès s’est déroulé à huit autres reprises dans un tel environnement; la formule semble être d’alterner avec des hôtels de Montréal ou de Québec et plus rarement des universités. Voir le tableau 1.

-

[25]

Il aurait été fort pertinent de présenter aussi un classique de ce genre d’études, la ventilation par champ ou domaine de la discipline économique. J’ai demandé à Deslauriers et Da Silva de faire une tentative d’une telle compilation à partir de la classification du JEL (Journal of Economic Literature). Comme nous ne disposions que des titres des communications, j’ai finalement jugé trop hasardeux de présenter ces résultats.

-

[26]

Ces professeurs d’économie ont été identifiés comme un des auteurs du texte de la communication; ils n’en étaient pas nécessairement les présentateurs.

-

[27]

Sans identification de son affiliation, ce sera sa seule présence à la SCSE; sa communication s’intitulait « Les banques mixtes et la Révolution industrielle en Belgique (1822-1850) ».

-

[28]

Ce qui correspond grosso modo à la proportion des femmes dans le corps professoral qui est actuellement de 18 % pour l’ensemble des cinq plus grands départements d’économie francophones québécois.

-

[29]

Pour obtenir un portrait plus exhaustif et juste de l’administratif, il aurait fallu compiler tous les membres du conseil d’administration durant ces 50 ans. Cela était faisable, mais aurait exigé des ressources dont je ne disposais pas. Par ailleurs, il faut noter que le nombre total des communications provenant d’une université donnée additionne le nombre de ses étudiants à celui de ses professeurs participants.

Bibliographie

- Bernstein, M.A. (2008) « A Brief History of the American Economic Association », American Journal of Economics and Sociology. 67(5) : 1007-1023.

- Bonin, B. (1981) « Une mesure de notre taille » L’Actualité économique, 57(3) : 278-286.

- Dupré, R., Y. Gagnon, P. Lanoie (2000) « D’une revue d’affaires à une revue d’économique : 75 ans dans le vie de L’Actualité économique », L’Actualité économique, 76(1) : 9-36.

- Fortin, P. (1984) « La recherche économique dans les universités du Québec français : les sources de rupture avec le passé et les défis de l’avenir », Continuité et rupture, vol. 1, Les sciences sociales au Québec, GH Lévesque et al (éd) Presses Université de Montréal, p. 161-171.

- Fortin, P. (1993) « Where we were, Where we are : The First Eight CEA Meetings and the Last Four » Canadian Journal of Economics, XXVI(1) : 56-69.

- Fortin, P. (2000) « Les étapes de la science économique au Québec : démarrage, construction et maturité » L’Actualité économique, 76(1) : 67-73.

- Lipsey, R. (1993) « A Crystal Ball Applied to Canadian Economics » Canadian Journal of Economics, XXVI(1) : 70-76.

- Neill, R. et G. Paquet (1993) « L’économie hérétique : Canadian Economics before 1967 » Canadian Journal of Economics, XXVI(1) : 3-13.

- Paquet, G. (1989) « Le fruit dont l’ombre est la saveur : réflexions aventureuses sur la pensée économique au Québec » dans La pensée économique au Québec français. Témoignages et perspectives, sous la direction de G. Paquet. ACFAS, p. 329-360.

- Paquet, G. (2000) « Réflexions iconoscopiques sur la pensée économique au Québec français » L’Actualité économique, 76(1) : 51-66.

- Raynauld, A. (1984) « Continuité et rupture dans l’évolution de la pensée économique au Québec » Continuité et rupture, vol 2, Les sciences sociales au Québec, GH Lévesqueet al (éd.), Presses Université de Montréal, p. 385-396. Repris en édition électronique par Classiques UQAC.ca document numérique produit par Jean-Marie Tremblay.

List of figures

Figure 1

Les anciens présidents et secrétaires-trésoriers au 50e anniversaire

De gauche à droite, rangée du bas : Marcel Daneau (1971-72), Claude Masson (1975-76), André Lemelin (sec.-trés. 2007-10), Gérard Gaudet (1983-84), Gilles Desrochers (sec.-trés. 1975-76); Pierre Harvey (1964-65), Philippe Crabbé (1989-90);

rangées derrière : Marcel Boyer (1995-96), Bernard Bonin (1980-81), Georges Dionne (1997-98, sec.-trés. 2000-04), Robert Gagné (2003-04, sec.-trés. 1991-94), Michel Truchon (1986-87), Daniel Racette (sec.-trés. 1983-87), Louise Séguin-Dulude (1985-86), Bernard Fortin (1996-97), Pierre Lasserre ((1993-94), Claude Fluet (2009-10), Pierre Fortin (1988-89), Michel Normandin (2010-11), Steve Ambler (1998-99).

Graphique 1

Communications : total et par zone géographique, 1960-2009

Graphique 2

Communications : répartition institutionnelle, par décennie

PIERRE HARVEY, Président de la SCSE en 1964-65; un de ses membres fondateurs; Études à l’Université de Paris 1949-51; Professeur d’économie à HEC 1951-1987, Directeur de HEC Montréal 1982-1986. Entrevue à Montréal en janvier 2011.

MARCEL DANEAU, Président de la SCSE en 1971-72, un de ses membres fondateurs; Études en Pêcheries Université Laval 1954 et en Économie Université du Massachussetts 1959; Professeur d’économie à l’Université Laval 1959-1995; Vice-recteur exécutif Université Laval 1972-1977; Sous-ministre associé ministère de l’Industrie et du Commerce 1977-1980. Entrevue à Québec le 20 juin 2011

Graphique 3

Nombre de professeurs d’économie en fonction au Québec, universités francophones, 1960-80 [échantillon de Bonin, 1981]

BERNARD BONIN, Président de la SCSE en 1980-81; Licence HEC 1958 et Doctorat en sciences économiques Paris 1966; Professeur à HEC 1960-1974; Sous-ministre adjoint Immigration puis Affaires intergouvernementales, Gouvernement du Québec 1974-1979; Professeur à l’École Nationale d’Administration publique 1979-1988; Sous-gouverneur 1988-1994 et premier sous-gouverneur 1994-1999, Banque du Canada. Entrevue à Ottawa le 28 janvier 2011

ROBERT LACROIX, Président de la SCSE 1981-82; Ph.D. Louvain 1971; Professeur 1970-2005 et Recteur 1998-2005 Université de Montréal. Entrevue à Montréal le 21 juin 2011.

LOUISE SÉGUIN-DULUDE, Présidente de la SCSE 1985-86; M.A. Université de Toronto 1967 et Ph.D. Université de Montréal 1975; Professeur 1969-1977 à l’Université du Québec à Montréal et 1977-2007 à HEC Montréal. Entrevue à Longueuil le 28 juillet 2011.

PIERRE FORTIN, Président de la SCSE 1988-89; Ph.D. Université de Californie Berkeley 1975; Professeur à l’Université de Montréal, à l’Université Laval, puis à l’UQAM depuis 1988. Entrevue le 4 juillet 2011.

JOHN GALBRAITH, Président de la SCSE 2004-05; Ph.D. Université d’Oxford 1987; Professeur à l’Université McGill depuis 1987. Entrevue réalisée le 5 juillet 2011 à Montréal

JEAN-YVES DUCLOS, Président de la SCSE 2005-06; Ph.D. London School of Economics 1993; Professeur à l’Université Laval depuis 1993. Entrevue le 20 juin 2011 à Québec.

Graphique 4

La place des femmes aux congrès de la SCSE : en % des communications, 1960-2009

List of tables

Tableau 1

50 ans de congrès en un coup d’oeil

Tableau 2

Liste des anciens présidents interviewés et année de leur présidence

Tableau 3

Le palmarès des Top20 : Économistes avec le plus grand nombre de communications, 1960-2009

Tableau 4

La place de des diverses institutions à la scse : 4 indicateurs

Note : Les affiliations universitaires incluent professeurs et étudiants rattachés à ces universités.

La catégorie « non universitaires » provient dans la presque totalité d’organismes gouvernementaux et paragouvernementaux; quelques auteurs de communications proviennent d’entreprises privées (typiquement des banques).

Les présidences de séances énumérées ci-dessus représentent 90 % du total des 772 séances de 1960 à 2009.

Tableau A.1

Liste des membres fondateurs de la SCSE [A.C.É.]

Tableau A.2

Membership de la SCSE 1969

Note : Les membres universitaires provenaient en majorité des départements d’économie. Neuf des 19 de l’Université Laval; cinq des 11 de l’Université de Sherbrooke et un des 12 de l’Université de Montréal étaient rattachés à des départements autres qu’économie.

Tableau A.3

Répartition institutionnelle des communications aux congrès scse 1960-2009 (calculée au prorata des auteurs)

1re partie

2e partie

Note : En 1992, il y a 5 communications sans auteur identifié; exclues ici.

Tableau A.4

Liste des lauréats du prix Marcel-Dagenais, 1982-2009 (affiliation universitaire au moment du prix)

![Nombre de professeurs d’économie en fonction au Québec, universités francophones, 1960-80 [échantillon de Bonin, 1981]](/en/journals/ae/2012-v88-n1-ae0434/1014028ar/media/1861199n.jpg)

![Liste des membres fondateurs de la SCSE [A.C.É.]](/en/journals/ae/2012-v88-n1-ae0434/1014028ar/media/1861213n.jpg)

10.7202/600980ar

10.7202/600980ar