Abstracts

Résumé

Depuis les années 1980, la figure de la maison occupe une place prépondérante dans la littérature québécoise et dans les autres littératures francophones de l’Amérique du Nord. Ce fait s’avère d’autant plus vrai dans l’oeuvre romanesque d’Élise Turcotte. Dans L’île de la Merci (1997), la maison et d’autres figures spatiales importantes permettent au lecteur d’unir des événements narratifs, de recouper des faisceaux de sens à première vue disparates. Afin de mieux rendre compte des modalités des figures spatiales dans cette oeuvre, nous utiliserons une approche qu’il convient de définir comme l’herméneutique des espaces fictionnels. Cette approche lie les trois concepts centraux de l’herméneutique — compréhension, explication et interprétation — à trois concepts spatiaux, soit la figure spatiale, la configuration spatiale et la refiguration spatiale.

Abstract

Since the 1980s, the figure of the house has played a dominant role in the literature of Quebec and other French-speaking literatures of North America. This is particularly true of the novels of Élise Turcotte. In L’île de la Merci (1997), the house and other significant spatial figures allow the reader to unite narrative events and to tie up strands of meaning that initially appear disjointed. To provide a better account of the forms assumed by spatial figures in this novel, we will use an approach that can be defined as a hermeneutics of fictional spaces. This approach links the three central concepts of hermeneutics—understanding, explanation and interpretation—with three spatial concepts, i.e., the spatial figure, spatial configuration and spatial refiguration.

Resumen

Desde los años 1980, el tema de la casa ocupa un lugar preponderante en la literatura quebequense y en las demás literaturas francófonas de América del Norte, hecho que resulta aún más patente en la obra novelesca de Élise Turcotte. En L’île de la Merci (1997), la casa y otras importantes figuras espaciales permiten que el lector asocie eventos narrativos, haga coincidir un espectro de significados que, a primera vista, parecían discordantes. A fin de informar mejor sobre las modalidades de las figuras espaciales en esta obra, utilizaremos un enfoque que conviene definir como la hermenéutica de los espacios ficcionales. Este enfoque reúne los tres conceptos centrales de la hermenéutica –comprensión, explicación e interpretación– con tres conceptos espaciales, esto es, la figura espacial, la configuración espacial y la refiguración espacial.

Article body

Depuis les années 1980, la maison est devenue une figure récurrente du paysage littéraire québécois. Peut-être en raison d’une conjoncture particulière, cette figure est surtout mise à profit dans les romans écrits par des femmes. On n’a qu’à penser, notamment, à l’oeuvre entière de l’Acadienne France Daigle, à La maison Trestler ou le 8e jour d’Amérique [1] de Madeleine Ouellette-Michalska ou encore à Babel, prise deux ou Nous avons tous découvert l’Amérique [2] de Francine Noël. Dans tous ces romans, l’exploitation de la maison en tant que figure spatiale marque une tendance qui mérite d’être analysée finement. La production romanesque d’Élise Turcotte, bien qu’elle ne compte que trois titres, s’inscrit également dans une esthétique qui préconise une utilisation d’espaces particulièrement riches en symbolisme. Que ce soit dans Le bruit des choses vivantes [3], L’île de la Merci [4] ou La maison étrangère [5], différentes figures spatiales peuvent être mises à profit pour établir la matrice interprétative des oeuvres.

Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à l’analyse de L’île de la Merci. Ce roman semble occuper une place à part chez Turcotte, car il propose, de façon plus marquée que les deux autres, une configuration spatiale originale qui permet au lecteur de mieux unir des événements narratifs à première vue disparates. De plus, ce roman est le seul à ne pas être écrit à la première personne du singulier. Mais au-delà de ces particularités, ce qui pose véritablement problème dans cette fiction, c’est le suicide de Lisa, la soeur cadette du personnage principal. Comme le souligne Irène Oore, « c’est peut-être [le suicide] le plus équivoque ou le plus mystérieux [6] » de la littérature québécoise contemporaine. Ce suicide peut cependant être expliqué par une étude de l’espace dans le roman.

Pour ce faire, notre analyse se fonde sur une herméneutique des espaces fictionnels. Il faudra donc, dans un premier temps, proposer une réflexion succincte sur une approche possible pour aborder l’espace. Dans un deuxième temps, nous nous attarderons sur les plus importantes figures spatiales de L’île de la Merci pour expliquer l’organisation du récit. Enfin, nous compléterons l’analyse par une refiguration spatiale, travail d’appropriation du lecteur qui permettra peut-être de comprendre un peu mieux le geste fatidique de Lisa.

Réflexions pour une herméneutique des espaces fictionnels

Convenons d’abord avec Paul Ricoeur qu’« il existe entre l’activité de raconter une histoire et le caractère temporel de l’expérience humaine une corrélation qui n’est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle [7] ». Dans Temps et récit, Ricoeur soumet cette hypothèse aux récits historiques et fictionnels en analysant notamment À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust. Il accorde donc une place prépondérante à une herméneutique du temps. Or, les idées de Ricoeur sur le temps peuvent également s’appliquer à l’espace. Ainsi, on peut proposer que les écrivains racontent des histoires afin d’habiter des lieux et de rendre compte du caractère spatial de l’expérience humaine. Il s’agit d’un postulat qui pourrait servir à une herméneutique des lieux fictionnels.

Si l’amorce de notre réflexion repose sur la thèse centrale de Ricoeur, il n’en demeure pas moins que plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question de l’espace dans la littérature. Ainsi, Gaston Bachelard, dans La poétique de l’espace, s’intéresse plus particulièrement aux « images de l’espace heureux [8] » et propose par conséquent de définir son étude comme relevant de la topophilie. Dans une autre perspective, Algirdas Julien Greimas s’est donné pour projet de définir la sémiotique topologique, c’est-à-dire « la description, la production et l’interprétation des langages spatiaux [9] ». Son approche s’appuie sur les deux dimensions qui établissent les objets topologiques : le signifiant spatial et le signifié culturel. Cependant, l’approche théorique qui rejoint le plus l’idée d’herméneutique des espaces fictionnels est celle de Denis Bertrand. Dans L’espace et le sens. Germinal d’Émile Zola, l’auteur propose que « la spatialité, aux divers niveaux où il est possible de la reconnaître et de la saisir, fonctionn[e] comme un principe organisateur supportant, de manière remarquablement systématique, le déploiement de plusieurs discours différents mais homologues [10] ». En appliquant cette idée au roman de Zola, Bertrand montre que « les deux fonctions représentatives régies par les relations spatiales, fonction figurative et fonction abstraite, s’appuient l’une sur l’autre, se réfléchissant l’une l’autre, se fondent et se stipulent réciproquement [11] ». Il convient d’expliquer comment ces deux fonctions permettent d’étudier l’espace.

En ce qui concerne la fonction figurative, Bertrand précise que « l’espace est projeté et produit par un sujet qui sélectionne et focalise ses objets dans les limites édictées par sa propre compétence [12] ». Ce sujet peut être autant un narrateur qu’un personnage. Se retrouvent alors dans l’oeuvre divers objets spatiaux choisis par le sujet.Bertrand les définit comme étant des

[t]opoï qui correspondent, au niveau figuratif, à des localisations spécifiques, [et qui] peuvent alors faire l’objet d’une typologie établie en conformité avec le système des épreuves du schéma narratif : ce sont les espaces hétérotopique et topique, ce dernier se trouvant articulé à son tour en para-topique et utopique [13].

Avec la fonction figurative, les traits des topoï sont mis en relief et permettent de mieux saisir la relation entre le sujet et la construction spatiale d’une oeuvre spécifique.

De son côté, la fonction abstraite des topoï signifie que ces derniers possèdent une signification au deuxième degré. Au-delà de leurs caractéristiques descriptives — de leur fonction figurative — les topoï sont porteurs de sens. À ce titre, Bertrand avance que

par la place qu’occupent en son fonctionnement les catégories et les relations de l’espace, on peut affirmer que l’abstraction s’y structure comme figure, et que le discours abstrait, censé à la limite théoriser le sens, puise dans la spatialité certains des schèmes fondamentaux de sa construction [14].

Le discours abstrait repose alors sur les diverses relations spatiales d’une oeuvre donnée. À partir d’un topos, de la place qu’il occupe par rapport aux autres topoï, le lecteur peut en arriver à comprendre un sens qui n’était pas nécessairement apparent à première vue. Bref, de la fonction figurative dérive un sens qui trouve son accomplissement dans la fonction abstraite. En fait, comme le sémioticien l’indique,

[l]a spatialisation n’est plus, à proprement parler, le signifié descriptif d’une représentation référentielle (apte à donner l’illusion du réel) ; elle fonctionne désormais comme schème signifiant dans un discours interprétatif second (apte à donner l’illusion du sens) [15].

De l’illusion du réel fournie par la fonction figurative, on passe à l’illusion de sens qui découle de la figure abstraite.

Enfin, le système mis de l’avant par Bertrand, même s’il ne traite pas spécifiquement des concepts centraux de l’herméneutique, montre tout de même que l’espace peut donner à réfléchir sur le sens d’une oeuvre. Pour lui, « [l]e modèle spatial permet de construire les deux versants de la vérité (figurative et abstraite) comme une totalité dont les éléments sont étroitement solidaires et corrélés [16] ». La fonction figurative permet de décrire un élément spatial, de cerner les différents traits de celui-ci. De son côté, la fonction abstraite intègre l’objet dans un système de signes plus vaste qui aide le lecteur à donner sens à l’oeuvre. C’est ainsi que « la construction spatiale devient le support signifiant d’un discours herméneutique étendu dont le plan de référence est le discours descriptif restreint [17] ». À partir des descriptions des différents topoï, une herméneutique des espaces fictionnels est donc possible.

Cela étant dit, comment peut-on lier les concepts centraux de l’herméneutique — compréhension, explication et interprétation — à certaines notions théoriques se rapportant à l’espace ? Comment les trois volets de l’herméneutique peuvent-ils rendre compte du schéma spatial d’une oeuvre, plus précisément d’en actualiser le sens ? La première étape d’une telle herméneutique consiste à comprendre les différents lieux mis en scène dans le récit. En fait, pour mieux comprendre l’espace, il faudrait faire appel à un concept proposé par Fernando Lambert dans son étude narratologique, la figure spatiale, qui est « ponctuelle et liée à un événement ou à une chaîne d’événements [18] ». Elle équivaut en partie à la fonction figurative de l’espace telle que décrite par Bertrand. On s’intéresse à l’illusion de réel que sous-tend la figure spatiale. Le sens premier des mots et des phrases nous permet alors de mieux comprendre ces figures. Le travail effectué sur celles-ci se situe surtout sur le plan cognitif, car le lecteur met l’accent sur l’espace en tant que préconstruit, c’est-à-dire sur les traits figuratifs de celui-ci. La compréhension des espaces fictionnels passe par la description des différentes figures spatiales de l’oeuvre.

Si, par la figure spatiale, on comprend mieux chaque élément d’un lieu pris en lui-même et séparément des autres, l’explication devrait mettre en évidence la structuration globale de l’oeuvre, en s’intéressant plus particulièrement à la configuration spatiale. Toujours selon Lambert, celle-ci « a comme fonction de rendre compte de l’organisation de l’espace dans l’ensemble du récit [19] ». Dans le cadre de la configuration spatiale, le lecteur est amené à se poser plusieurs questions : deux lieux peuvent-ils s’opposer ? Plusieurs figures spatiales à première vue hétérogènes peuvent-elles posséder des fonctions complémentaires ? Peut-on regrouper certaines figures dans des catégories plus vastes ? Des faisceaux de sens spatiaux se recoupent-ils ? Enfin, mais pas exclusivement, comment peut-on qualifier le « monde de l’oeuvre » dans lequel les personnages évoluent ? Comme le souligne Thomas Pavel,

la notion de monde de l’oeuvre réfère à une entité complexe qui nécessite un déchiffrage logique et esthétique délicat, les mondes qui se combinent autour d’un texte ressemblant souvent au monde réel, mais pouvant aussi bien être des mondes impossibles ou erratiques [20].

En liant les figures spatiales les unes avec les autres, on en vient à saisir le schéma ou, comme nous préférons l’énoncer, la configuration spatiale de l’oeuvre.

À l’étape de l’interprétation, il faut s’intéresser à ce que nous appelons la refiguration spatiale, c’est-à-dire le travail d’appropriation de la configuration spatiale par le lecteur. Le travail de refiguration ne se limite pas à la description des éléments spatiaux de l’oeuvre, il s’agit plutôt, comme le note Jean Valenti, de la « relance analogique et imaginaire de la cohérence topologique [21] ». Ainsi, il se produit lors de la confrontation entre le monde du texte et le monde du lecteur. Pavel ne dit pas autrement lorsqu’il affirme que « [d]ans la mesure où les cadres référentiels établis par la fiction littéraire ne dépendant pas strictement de la structure ontologique attribuée au monde réel, les ontologies de la fiction entrent dans des rapports conflictuels avec les ontologies de la réalité [22] ». C’est ici que le processus symbolique de la lecture entre en jeu. L’organisation spatiale du monde fictionnel est refigurée par le lecteur et s’intègre par la suite dans un système de signes plus vaste. Comme le fait remarquer à juste titre Martin Lefebvre, la figure — la refiguration selon notre approche — « impressionne soit parce qu’elle incarne ce qui n’avait pas encore trouvé de corps, soit parce qu’elle remplace l’incarnation précédente d’un imaginaire en lui offrant un nouveau corps, soit, enfin, parce qu’elle synthétise en son corps des imaginations disparates [23] ». Bref, la refiguration spatiale possède des liens probants avec la fonction abstraite de l’espace telle que la définit Denis Bertrand. Elle donne un sens second aux figures topologiques. Elle permet finalement d’interpréter l’oeuvre pour la faire signifier à partir des différents lieux. Notre analyse de L’île de la Merci montrera comment se développe cette herméneutique des espaces fictionnels.

Les figures spatiales dans L’île de la Merci

D’entrée de jeu, il faut convenir que le titre du deuxième roman de Turcotte fait appel à l’espace. L’île, en tant que figure spatiale, a nourri l’imaginaire de nombreux écrivains, tous siècles et genres confondus. Dans ce roman, l’île est synonyme autant du bonheur associé aux commencements que de la douleur créée par la mort abrupte. C’est dans cette île, en 1974, que Robert et Viviane, les parents d’Hélène, de Lisa et de Samuel, ont échangé leur premier baiser. C’est aussi là, en 1994, que le corps de Marie-Pierre Sauvé, violée et assassinée, a été retrouvé. Au-delà de cette île qui possède assurément une importance capitale dans le récit, il demeure essentiel de montrer comment la structure du roman indique clairement quatre figures spatiales primaires en interaction.

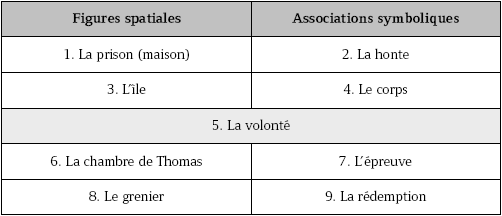

L’île de la Merci est divisé en neuf chapitres qui portent chacun un sous-titre. Dans le tableau 1, reproduit à la page suivante, quatre sous-titres renvoient à une figure spatiale primaire du roman : « La prison » (la maison de la famille), « L’île » (de la Merci), « La chambre de Thomas » et « Le grenier ». Ces figures sont liées de façon symbolique à un sentiment, à un objet ou à une action, c’est-à-dire au chapitre qui les suit : « La honte », « Le corps », « L’épreuve », « La rédemption ». Ainsi, les chapitres I et II, les chapitres III et IV, les chapitres VI et VII et les chapitres VIII et IX tissent des liens probants entre des figures spatiales et des symboles qui affectent la vie du personnage principal, Hélène. Seule exception à cette règle, le chapitre V, situé au centre de l’oeuvre en raison du nombre impair de chapitres et également situé au centre « géographique » de l’oeuvre (il débute à la page 100 sur 202), s’intitule « La volonté ». Nous reviendrons sur cette exception plus loin. Voyons maintenant les spécificités de chacune de ces figures spatiales.

Tableau 1

Les chapitres de L’île de la Merci en fonction des figures spatiales et de leurs associations symboliques

La maison devenue prison

La figure de la maison, dès le sous-titre du premier chapitre, devient synonyme de prison. Située près de la prison de Bordeaux, la maison où logent Viviane, Robert, Hélène, Lisa et Samuel est une prison pour tous ses occupants. Ainsi, « Viviane est debout, des jouets dans les mains. Son visage est fermé. Clôturé. Elle peste contre la maison » (IM, 24) alors que Robert, de son côté, « a été conquis par le monde extérieur » (IM, 25). Il n’est donc pas étonnant que les parents ne prennent jamais leurs vacances ensemble. L’atmosphère invivable du foyer leur devient doublement insupportable en présence de leur conjoint. En vacances seule à la maison, sans Hélène pour s’occuper de Samuel, Viviane ressent l’« horreur de devoir passer toute la journée ici, avec son propre sentiment d’indifférence » (IM, 39). Il ne faut pas se surprendre que l’emploi de Viviane consiste à vendre des immeubles. Pour s’éloigner du malheur sous son toit, elle tente de vendre le bonheur à d’autres, avec plus ou moins de succès. Il est clair que les deux adultes ne s’aiment plus et qu’ils cohabitent difficilement. Se sentant prisonniers de leur couple, Robert et Viviane empoisonnent par la même occasion la vie de leurs enfants.

A priori, la fille aînée du couple, Hélène (15 ans), est certainement la plus affectée par le climat malsain qui règne dans sa demeure. Cela s’explique en partie par la relation qu’elle entretient avec cette maison. Dès l’incipit, on apprend que « [c]haque meuble, chaque objet dans sa chambre représente une partie d’elle-même, une section nette et lisse de ce qu’il y a dans son âme » (IM, 13). Ce passage indique clairement au lecteur qu’en plus de la fonction figurative associée à la maison, une fonction abstraite se déploie dès les premières lignes du roman. La maison est une partie intégrante de l’âme de l’adolescente. Hélène, depuis que Samuel est né, doit rester au domicile durant l’été pour s’occuper de son jeune frère. Le roman débute d’ailleurs à la fin des classes alors qu’Hélène a décidé qu’elle ne resterait pas à la maison tout l’été. Hélène comprend le malaise omniprésent dans sa demeure : « Si quotidien. Un malaise hésitant, improbable, mais si quotidien. Hélène en est sûre : même Lisa va s’en rendre compte un jour. Même Samuel. Même les murs de la maison, les meubles, les barreaux de chaises. » (IM, 19) On comprend que le malaise provient des relations tendues entre les membres de la famille, mais déjà, au plan symbolique, la maison semble refléter, d’une façon singulière, les événements qui se déroulent sous son toit. En fait, la force destructrice de l’immeuble est tellement puissante que l’adolescente décide de travailler dans un garage comme pompiste pour s’évader de la demeure familiale. Ainsi, « [t]ous les matins, Hélène se lève donc pour aller travailler. Elle ouvre la porte, une brèche se forme, le monde extérieur pénètre dans la maison [24] » (IM, 36). Ce monde extérieur comprend évidemment l’île, le garage, le club de boxe, la chambre de Thomas.

De son côté, Lisa (13 ans) semble très heureuse que l’école soit terminée. Après une première année difficile au secondaire, elle prévoit profiter de ses temps libres. Cependant, les plans d’Hélène font en sorte qu’incombe à Lisa la tâche de s’occuper de Samuel : « En l’absence d’Hélène, Lisa doit rester le plus souvent possible à la maison. » (IM, 39) Comme nous le savons déjà, c’est Lisa, et non Hélène, qui se suicide à la fin du roman. Se pourrait-il alors que l’enfermement dans la maison pendant un été ait poussé Lisa à commettre ce geste irréparable ? Cette hypothèse est plausible si l’on considère que Lisa, de nature taciturne, s’enferme souvent dans sa chambre. Selon Samuel et Hélène, Lisa a « plus de secrets » et « est vraiment bizarre » (IM, 130). Pourtant, la maison semble prendre le dessus sur le caractère calme de la jeune fille et « à la surprise de tous, Lisa dévale l’escalier en criant qu’elle n’en peut plus des chicanes. Étonnée par le son de sa propre voix, elle se tait, puis se met à pleurer » (IM, 78). Ainsi, Lisa, qui voue un culte à une idole qui s’est suicidée en avril 1994 [25], est transformée par la maison au cours de cet été-là. Elle n’a pas la chance, comme ses parents ou Hélène, de s’évader vers d’autres lieux. Tranquillement, sans qu’aucun membre de sa famille (et le lecteur par la même occasion) ne s’en rende compte, et malgré quelques indices laissés çà et là par l’auteure [26], Lisa se dirige tout droit vers la mort.

Même le petit Samuel (5 ans), encore un enfant, qui ne comprend pas nécessairement le drame qui se joue dans la maison, voudrait s’évader de la demeure malsaine. C’est d’ailleurs après une visite à la prison avec ses deux soeurs qu’il prépare son plan : « De retour à la maison, Samuel dessine des murs, un dôme, des fenêtres hautes et grillagées, des sous-terrains ramifiés. Il prépare sa propre évasion. » (IM, 119)

Bref, la maison, que l’on souhaite un havre de paix familial, devient une prison. Tous les membres de la famille, à différents degrés, souffrent d’y habiter. Ce n’est qu’à l’extérieur de celle-ci que le monde semble normal. Les personnages n’ont qu’une seule envie : « Sortir enfin de cette maison. » (IM, 41) À preuve, lorsque les trois enfants sortent en soirée, les parents « restent là, ensemble. Seuls, et séparés. Un peu plus égarés. Dans leur maison blanche au bord de la rivière » (IM, 31). Cette description de la maison et de la famille qui l’occupe s’avère le parfait exemple inversé de la maison idéale selon Bachelard. Pour ce dernier, « tout espace vraiment habité porte l’essence de la notion de maison [27] ». Il ajoute également que « [s]ans elle, l’homme serait un être dispersé. Elle maintient l’homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. Elle est le premier monde de l’être humain [28] ». Dans L’île de la Merci, la maison reste vide et est vidée de son essence. La famille demeure dispersée et ne pourra combattre les orages à venir.

Enfin, alors que la maison familiale pourrait être un lieu du coeur, c’est-à-dire un de ces « lieux qui, érigés ou élus, se situent à l’intersection d’éléments hérités du passé et de nouvelles constructions signifiantes [29] », la maison de Viviane et Robert incarne la déperdition et la dissolution familiale. Il devient impossible de s’épanouir dans cette demeure. Voilà ce qu’Hélène comprend trop bien. Elle choisit la porte de sortie que lui procure son emploi au garage pour découvrir un nouvel espace : l’île.

L’île sans merci

Il faut d’abord considérer que l’été 1994 marque le véritable commencement de la vie adulte du personnage principal. Malgré toutes les mises en garde de sa mère, Hélène connaît enfin d’autres lieux que sa seule maison. Avant l’été en question, Hélène souffrait d’un problème lié à l’espace. Elle avait notamment de la difficulté à sortir avec ses amies : « Les autres : ils comblent si bien l’espace avec leur corps, leurs mouvements, leurs paroles. » (IM, 36) Grâce à son emploi au garage, l’adolescente rencontre chaque jour plusieurs personnes qui parlent de tout et de rien. C’est ainsi que José l’informe au sujet de Marie-Pierre Sauvé, une jeune fille de 15 ans, disparue. Celle-ci a été retrouvée morte sur l’île de la Merci. Cette découverte obsède Hélène jusqu’à la fin du roman. Elle désire comprendre ce qui est arrivé, connaître les amies de la jeune fille, revivre les événements pour elle-même. Elle décide donc de se rendre sur l’île.

En tant que premier rite de passage, l’île possède une signification particulière pour Hélène. Dans un premier temps, il s’agit d’un lieu de mémoire, un lieu qui privilégie « le rôle fédérateur de la mémoire collective, condense […] le temps long dans celui de l’instant, la durée de ce qui perdure dans ce qui est [30] ». Mémoire collective pour le quartier ou mémoire familiale, l’île rappelle à Hélène les jours heureux où ses parents se sont embrassés pour la première fois. Elle imagine ainsi les débuts de la relation vingt ans plus tard alors qu’elle-même se prépare à entrer sur l’île en empruntant le petit pont. Ces souvenirs sont cependant bouleversés, malgré tout, par le corps de Marie-Pierre Sauvé. Ainsi, dans un deuxième temps, l’île devient un lieu menaçant [31] qui pourrait révéler ses secrets lorsqu’on lui rend visite, en soirée, comme Hélène s’apprête à le faire.

La reconstitution du baiser de ses parents, entremêlée avec celle de ce qui est arrivé à la jeune fille assassinée, pousse Hélène à réaliser qu’elle n’a jamais embrassé un garçon. La découverte de la vie hors de la maison fait en sorte qu’elle peut régler ce problème. Pour le moment cependant, elle se pose une question cruciale :

Qui peut savoir ce qui se produit — et pourquoi cela se produit —, entre le moment où une jeune fille sort de la maison souriante et toute vêtue de neuf pour aller à une soirée chez des amis, ou bêtement pour acheter du pain, ou pour s’enfuir de chez elle en colère, et celui où on la retrouve morte et nue au bord d’une rivière, ou enfouie sous un tas de détritus, ou dépecée au fond d’une carrière.

IM, 80

À cette question, Hélène pourrait ajouter : ou pendue dans un grenier. En effet, l’obsession qui pousse l’adolescente à comprendre Marie-Pierre Sauvé l’éloigne du véritable drame qui bouleverse sa famille. Hélène espère trouver des indices sur l’île, elle scrute le visage des hommes au garage pour essayer de démasquer le meurtrier. Elle ne se rend pas compte que la prochaine victime sera sa propre soeur.

À la suite de l’épisode de l’île et après avoir appris que la jeune fille fut dépecée, Hélène ne sait plus quoi faire. La relation difficile qu’elle entretient avec l’espace persiste malgré elle : « Maintenant, elle marche dans une rue, une ville, un monde où est suspendue la possibilité de tels mots, sans trop savoir où aller. » (IM, 81) La menace latente des lieux [32], où le meurtrier pourrait peut-être s’en prendre à elle, l’invite à en apprendre davantage au sujet de Marie-Pierre Sauvé. Après une rencontre qui ne mène nulle part avec Martin, un garçon du club de boxe local, elle décide de se rendre à l’ancienne école de la victime, où a lieu un hommage et où Hélène fait la connaissance du premier garçon qu’elle embrassera.

La volonté d’être normale

Un des souhaits du personnage principal est d’être normale. Se sentir incluse dans le groupe, avoir des amies, ne pas être la dernière fille du groupe à coucher avec un garçon sont les aspirations de la jeune fille. En plus de ces difficultés d’existence, Hélène souffre d’un problème associé à l’espace. En ce sens, le chapitre V, qui figure au centre de l’oeuvre, marque « la volonté » d’Hélène de résoudre ce problème fondamental qui l’empêche d’être normale. Contrairement aux huit autres chapitres qui unissent un lieu et un symbole, le chapitre V est consacré à l’expansion de l’espace, car pour se rendre à l’école de Marie-Pierre Sauvé, il faut sortir du quartier. Les difficultés associées à cette sortie sont nombreuses : « En dehors des limites du quartier, c’est elle que le danger guette, pas les autres. Elle, si elle se perd et se retrouve seule face à elle-même, son désir sera de chercher violemment à s’effacer, et elle ne pourra pas s’arrêter. » (IM, 101) Élevée depuis toujours dans l’angoisse « qu’un prisonnier s’[…]échappe » (IM, 103) de la prison de Bordeaux, l’adolescente sent que la tâche sera ardue. On comprend que les parents d’Hélène, à force de répéter qu’un danger rôde perpétuellement dans le quartier, peignent un monde extérieur menaçant et nuisent à l’épanouissement de leur progéniture. Malgré tout, Hélène réussit à se rendre à l’école pour assister à l’hommage.

Cependant, comme c’est souvent le cas, le voyage reste beaucoup plus intéressant que le point d’arrivée. Durant l’hommage, elle se sent mal à l’aise, étrangère — faut-il rappeler qu’elle ne connaissait pas la victime et n’était même pas une élève de son école — et se dirige vers les toilettes. Après avoir constaté qu’elle n’a rien appris de plus en se rendant à cette école, elle fait la connaissance d’un garçon, Thomas, dans le couloir. Cette rencontre est significative pour au moins deux raisons. D’une part, la rencontre avec Thomas lui permettra peut-être d’en apprendre davantage sur Marie-Pierre Sauvé. D’autre part, Thomas habite à l’extérieur de l’espace dans lequel le personnage principal est habituellement confiné. Alors que la brève relation avec le garçon du quartier, de l’espace connu, est un échec, cette relation avec Thomas devient une réussite au sens où Hélène l’entend : « Si ce n’est pas Martin, ce sera un autre. » (IM, 109) Par conséquent, après avoir vaincu le problème de l’espace, problème dont découlaient tous les autres, Hélène fait un pas de plus vers la normalité en embrassant un garçon et en ayant ses premières relations sexuelles.

La chambre de la première fois

Troisième figure spatiale principale du roman, la chambre de Thomas devient également le lieu d’un autre rite de passage pour Hélène. Sans vraiment ressentir de l’amour ou un véritable désir pour lui, Hélène veut avant tout être normale. Elle agit donc comme les autres : embrasser un garçon et coucher avec lui. Ce qui semble intéressant ici, c’est l’endroit où se déroule l’acte. Sans vraiment connaître la famille de son petit copain, l’adolescente sait par contre qu’« [i]ls seront […] bientôt dans une maison vide où son corps à elle deviendra de plus en plus envahissant » (IM, 122). Il est significatif que cette maison, surtout la chambre de Thomas, soit complètement différente de sa propre maison : « La chambre de Thomas est le contraire exactement de sa chambre à elle. Un mur couvert de graffiti, un tapis noir, des rideaux rouges, un désordre effroyable. » (IM, 123) Ainsi, beaucoup plus que l’alcool qu’Hélène consomme, le lieu dans lequel elle se trouve gouverne ses émotions. La première fois, elle ne se sent pas capable d’aller jusqu’au bout. Ne comprenant pas, Thomas lui demande pourquoi. En guise de réponse, Hélène dit laconiquement : « Pas ici, c’est tout. » (IM, 125) Cette réponse montre sans équivoque le problème de l’espace qu’Hélène traîne avec elle comme un boulet. Elle ne peut se laisser aller dans cet endroit spécifique. En fait, ce n’est que dans le chapitre intitulé « L’épreuve » que le personnage principal pourra finalement devenir « normal ».

Afin de pouvoir satisfaire le désir de Thomas, Hélène lui impose une visite chez elle et sur l’île. Elle veut qu’il voie l’endroit où la victime a été retrouvée. Le partage de cette expérience et, par le fait même, de son obsession, devient une condition pour que Thomas puisse « faire ce qu’il veut » (IM, 141). Ainsi, l’épreuve dont il est question dans le chapitre n’est pas seulement celle d’Hélène, mais aussi celle de Thomas. Ce dernier doit accepter l’obsession de sa copine d’un été. De son côté, Hélène espérait, dans une logique confuse et un peu perverse, que Thomas lui ferait l’amour sur l’île :

Elle aurait été forcée de dire oui, soumise à une sorte de détermination aveugle, bienveillante, et ils auraient pu faire comme des centaines d’autres avant eux, dans l’île, les yeux fixés sur le feuillage des arbres. Une partie d’eux aurait pu alors s’évader par le ciel. L’autre partie aurait rejoint la terre, les racines.

IM, 152

Voulant se rapprocher le plus près de l’expérience de la jeune fille morte, Hélène désire également transformer la fonction de l’île en tant que figure spatiale. Pourtant, si leur relation sexuelle avait eu lieu sur l’île, « comme des centaines d’autres avant eux », Hélène et Thomas auraient fait l’amour dans ce lieu banal et partageraient ce souvenir, comme tous les couples avant eux. En même temps, Hélène aurait eu sa première relation sexuelle au même endroit où le corps violé de Marie-Pierre Sauvé a été abandonné. Hélène n’aurait fait qu’une avec la jeune victime et la symbolique de l’île aurait pris une nouvelle direction. On en vient donc à comprendre que l’adolescente souhaite se fusionner aux différents espaces qui l’entourent. Tout comme les meubles et les objets de sa chambre qui font partie d’elle, Hélène désire intégrer au plan symbolique les figures spatiales de ses 15 ans.

Malheureusement pour Hélène, c’est « dans une chambre, entre quatre murs » (IM, 152), sans grandes émotions et surtout sans grandes joies qu’elle couche avec Thomas. L’adolescente, après ce moment douloureux, réagit d’ailleurs comme à la fin des classes : « C’est fini. C’est réglé, se dit-elle. Une sorte de paix. » (IM, 155) Rite de passage obligé pour se sentir comme les autres, la première fois étant chose du passé, Hélène n’a plus besoin de Thomas et elle finit par le laisser définitivement.

Le grenier devenu potence

Le véritable drame de L’île de la Merci demeure le suicide inexpliqué de Lisa, la soeur d’Hélène et de Samuel. Alors que la question principale semble à première vue être la raison de ce suicide, une autre question encore plus fondamentale pour notre étude mérite d’être soulevée. Pourquoi Lisa a-t-elle choisi de mettre fin à ses jours dans le grenier, dernière figure spatiale importante du roman ? Une première intuition nous pousse nécessairement à croire que l’étau se resserre sur le personnage qui est obligé de passer le plus de temps possible à la maison. Cette dernière, qui est une prison pour tous ses occupants, contient ainsi un « couloir de la mort » ou, pour être plus précis, une nouvelle annexe qui servira de potence. En effet, le grenier n’était pas aménagé pour être habité au début du roman. Pour tenter une explication du geste de Lisa, il faut donc comprendre au préalable la genèse de cette pièce.

Le problème spatial qui hante Hélène davantage que les autres membres de sa famille prend sa source à l’origine, c’est-à-dire chez sa mère. Viviane, agente immobilier, doit négocier depuis son jeune âge avec « cet espace vacant, ce vide attirant la partie la plus importante d’elle-même » (IM, 143). Maintenant épouse et mère, Viviane tente de surmonter cette difficulté en effectuant des rénovations dans sa maison : « Après avoir agrandi la cuisine, remis à neuf la salle de bains, redécoré le salon, il ne restait qu’à aménager une pièce au grenier […]. C’est une pièce pour moi, signifie-t-elle par mille sous-entendus à Robert. » (IM, 143) De cette façon, la mère d’Hélène semble construire un bonheur bien relatif. Or, lorsqu’on y regarde de plus près, on se rend compte que ces travaux de construction entraînent l’effet contraire sur les autres membres de la famille, qui ont plutôt l’impression qu’il s’agit de travaux de déconstruction. Chaque ajout crée du vide.

Par exemple, Hélène demande à Lisa si leur père va les quitter une deuxième fois. Les deux soeurs se rappellent que Robert avait abandonné temporairement la demeure familiale à la suite des rénovations de la cuisine. Le bruit des travaux pendant plusieurs semaines et les indécisions de Viviane ont presque failli détruire le couple de façon irrémédiable : « Comme si tous les fusibles de la maison avaient sauté en même temps. Une étape cruciale de leur vie s’était déroulée à leur insu. » (IM, 173) Au lieu d’essayer de réparer les erreurs du passé, la mère préfère rénover et le père prend la fuite. De leur côté, les enfants se livrent à une réflexion lourde de conséquences : « Construire quelque chose rend notre mère plus heureuse que nous ne pourrons jamais le faire. » (IM, 184) Pour Viviane, l’ajout de cette nouvelle pièce devient synonyme d’un « moment de rédemption » (IM, 171). Elle pourra aller se reposer, en silence, dans ce havre de paix.

Malgré l’inquiétude de ses deux filles, Viviane va de l’avant avec les rénovations. De son côté, Hélène comprend que le projet du jour ne causera que du malheur. Sa mère essaie de limiter son appréhension en lui indiquant que « [c]onstruire, cela peut aller très vite » (IM, 163). La réponse de sa fille, « [d]étruire encore plus » (IM, 163), laisse présager le drame qui surviendra à la fin du roman. Sentant le danger sans pouvoir préciser sa pensée, Hélène ne peut malheureusement pas contrecarrer les plans de sa mère. Le grenier sera finalement réaménagé. En tant que figure spatiale, il devient une échappatoire pour Viviane : « Quand tout sera prêt, elle pourra monter là-haut, oublier la rivière, les enfants, son mari surtout, oublier les mots et réfléchir de la manière la plus détachée à ce qu’elle fera quand la maison sera entièrement rénovée. » (IM, 183) En fait, Viviane ne considère que l’aspect figuratif du grenier. Pour Lisa cependant, ce personnage secondaire dont on entend peu parler, le grenier devient réellement une forme de rédemption. Par son suicide, elle souhaite que sa famille, sa mère surtout, sorte de son marasme et que la joie revienne dans la maison. En liant irrémédiablement son suicide aux travaux de rénovation — en se fusionnant avec l’espace immédiat —, Lisa met l’accent sur la fonction abstraite de la maison. Au plan symbolique, dans l’optique d’une jeune fille de 13 ans, son suicide permettra de sauver la famille.

Par conséquent, on peut avancer, avec Irène Oore, que le suicide de Lisa est réussi [33]. Après s’être fait couper les cheveux, Lisa commet l’acte ultime dans le grenier en sachant très bien que sa mère trouvera son corps. Cette découverte macabre aura l’effet escompté sur la mère : « [C]’est entré dans sa conscience comme une décharge électrique, une volée de plombs trouant son corps. » (IM, 199) La transformation de Viviane est instantanée. Lorsque son mari rentre à la maison, « [i]l a tout de suite entendu les sanglots de Viviane venant du grenier. Ils semblaient venir d’une personne qu’il ne reconnaissait pas » (IM, 201). Ainsi, Viviane devient une nouvelle personne grâce au suicide de sa fille. Quant à Hélène, elle ne comprend pas. Elle croit qu’elle-même aurait dû se suicider pendant cet été 1994. Pourtant, les dernières lignes du roman soulignent que le personnage principal est également transformé par la mort de sa jeune soeur : « Mais elle est restée dans le monde. Vivante. » (IM, 202) Pour Hélène, pour Samuel qui commence l’école, pour toute la famille, le suicide de Lisa est associé à un recommencement. Trois jours avant le début des classes, donc avant le suicide, la transformation n’aurait pas été possible :

Dans la maison, le changement devient perceptible pour tout le monde dès que le silence pousse la porte pour reprendre sa place. Le lieu du recommencement n’est pas encore terminé. Quelque chose a changé, mais personne ne sait quoi. L’enfer est fait de plaines trop tranquilles.

IM, 193

Le départ soudain de la jeune fille a finalement permis la rédemption de sa famille. Cependant, si l’effet du suicide est connu en partie, les causes de celui-ci ne sont pas clairement indiquées. C’est ici que les efforts de compréhension du lecteur achoppent et que l’explication du suicide n’est plus possible. Pour interpréter, donc pousser plus avant l’explication, il faut recourir à ce que nous avons appelé plus haut la refiguration spatiale, un travail d’appropriation du monde fictionnel par le lecteur.

Le suicide de l’autre prisonnière

Une des difficultés inhérentes à l’explication du suicide de Lisa est qu’elle n’est pas le personnage principal. Ce n’est pas Lisa qui travaille au garage, visite l’île, rencontre un garçon au club de boxe, se rend à l’école de Marie-Pierre Sauvé, découvre l’amour dans la chambre de Thomas, mais bien Hélène. Le monde fictionnel donne toute la place à Hélène au détriment de Lisa. Par contre, alors que la maison reste la figure spatiale qui unit les deux soeurs, la dernière figure spatiale, le grenier, appartient entièrement à Lisa. C’est ainsi que la cause première du suicide de Lisa devient la maison. À ce sujet, Hélène n’a pas tort lorsqu’elle affirme qu’elle aurait dû mourir à la place de sa soeur. En effet, si Hélène était demeurée à la maison pendant l’été 1994 au lieu d’aller travailler à l’extérieur, de connaître le dehors, elle se serait peut-être enlevée la vie. Même si notre interprétation se limite à une étude des figures spatiales en relation avec les différents personnages, il ne faut pas être dupe. Hélène devient la captive archétypique de la mythologie. En ce sens, on comprend plus facilement pourquoi Hélène aurait pu également se suicider. Seule la liberté de l’été 1994 lui aura sauvé la vie.

Contrairement à Hélène, Lisa, assignée à la résidence pour s’occuper de Samuel, souffre du poids de la demeure familiale. Il est intéressant de noter que le fardeau familial, si l’on nous permet l’expression, a surtout été mis en place par la mère. Viviane tente par tous les moyens de retenir ses enfants à la maison en leur parlant des menaces du monde extérieur, de la vie, « ce danger constant » (IM, 30). En faisant appel à la mythologie associée aux légendes arthuriennes, il semble que Viviane devient ici non pas la dame du lac, mais bien la dame de la rivière, celle qui coule derrière la maison. Au lieu de tenter d’emprisonner son mari, comme Viviane l’avait fait avec Merlin, elle souhaite retenir Hélène, Lisa et Samuel pour l’éternité. Ainsi, ce qui finit par tuer Lisa, c’est finalement la maison dans toute sa puissance. Une maison qui, à travers l’analogon de la prison, pousse Lisa au suicide. Au-delà du simple sous-titre du premier chapitre, les divers traits de la figure de la prison peuvent donc éclairer la mort de l’adolescente.

Condamnée à rester à la maison, Lisa peut compter sur son amie Florence pour lui tenir compagnie au début de l’été. Cependant, Florence quitte Montréal pour la Côte-Nord. Seule dans sa prison, Lisa s’exerce à écrire des lettres à sa copine telle une prisonnière. Forme d’évasion, l’écriture d’une lettre permet à Lisa de ne pas participer « au drame de l’espace inoccupé qui se joue dans le salon » (IM, 93). Pour Lisa, la maison se transforme véritablement en prison d’où elle ne peut s’échapper, sauf par la mort. Il est d’ailleurs question de « la claustration de Lisa dans sa chambre » (IM, 79). Alors que les diverses rénovations effectuées par Viviane rehaussent la valeur de la maison, celle-ci devient de plus en plus laide et froide pour ses habitants. On assiste, entre autres, à « la transformation des murs de la maison en parois de glace » (IM, 95). De plus, un certain anthropomorphisme contribue à faire ressortir l’élément menaçant de la prison : « Derrière eux, la maison respire à peine. Un souffle de vent à travers les rideaux. Une coulée de sang dans les veines. » (IM, 116) À la manière d’un vampire, la maison semble se nourrir du silence de la famille. Bref, tout concourt à précipiter le suicide de Lisa qui s’enferme de plus en plus souvent dans sa chambre, seule avec ses secrets. Alors que le sujet (Lisa) tente de trouver un sens à et dans l’espace, l’espace (la maison) fournit un non-sens au sujet.

La description du suicide confirme que la prison a eu raison de sa première victime : « Pendue, comme le prisonnier dans le dôme, comme tous ceux qui se pendent avec une corde. » (IM, 199) Il faut conclure qu’en plus de la personnalité mystérieuse de Lisa et de ses nombreux secrets, le climat malsain de la maison, transformée en véritable prison pendant l’été fatidique, devient l’élément catalyseur de sa mort. Selon la terminologie employée par Denis Bertrand, les rénovations de Viviane affectent la fonction figurative de la maison, mais c’est la fonction abstraite de la maison qui pousse Lisa au suicide. Hélène n’aurait évidemment pas pu prévenir une telle tragédie tant la force de la maison était grande, mais en cherchant le meurtrier de Marie-Pierre Sauvé ou encore en essayant de devenir elle-même la jeune fille, elle fait fi de la possibilité qu’un drame se déroule autant en elle que chez elle. D’ailleurs, ce qu’Hélène trouve véritablement absurde, c’est le fait que Viviane, Robert et Samuel étaient partis faire des achats lors du suicide de sa soeur. Il s’agissait probablement de la première fois de l’été que les parents sortaient ensemble avec Samuel. Dans cet effort de conquérir le monde extérieur en compagnie du cadet de la famille, les parents ont laissé derrière eux une victime. Le véritable espace menaçant n’était pas le quartier autour de Bordeaux, mais la maison elle-même. Il ne faut pas se surprendre non plus du fait qu’Hélène travaillait au garage lors du drame. En fait, dans la solitude la plus complète, la maison a eu raison de Lisa, la prisonnière. Hélène finit également par comprendre qu’avec le temps « [t]out le reste de la vie, le reste des jours et des nuits, le reste des soirées assise au bord de la rivière, dans une maison de plus en plus vide […] ce qui brûlait en elle a peut-être fini par atteindre Lisa » (IM, 201). Le destin des deux soeurs aurait facilement pu être interchangé. Enfin, si le suicide de Lisa devenait nécessaire au recommencement de la famille, les dernières lignes du roman montrent sans ambages l’importance de la figure spatiale de la maison/prison. Alors qu’Hélène laisse Samuel à l’école, elle comprend qu’il sera mieux là « que dans la maison qui appartient à la mort de Lisa, au cri de Viviane et à celui de Robert » (IM, 202).

Sur le plan symbolique, il devient donc plus facile d’accepter le suicide de Lisa. D’une part, l’analogie entre la maison et la prison fournit des pistes de lecture profitables lorsque l’on y ajoute les faits et gestes de Lisa qui précèdent la pendaison. De par sa proximité avec la prison de Bordeaux, en raison de la relation tendue de Viviane et Robert, la demeure de Lisa devient une maison de l’emprisonnement pour tous et le seul moyen d’y échapper, de libérer sa famille, réside dans un départ irrémédiable. Il faut enfin supposer que le suicide n’était pas un choix parmi d’autres, car une prémonition d’Hélène indiquait déjà au lecteur que la maison possédait une certaine emprise sur ses occupants. Après une violente dispute, elle affirme en silence : « De toute façon, il faudra bien que quelqu’un finisse par mourir dans cette maison ! » (IM, 57 ; Turcotte souligne.) Afin de pousser l’interprétation du suicide plus loin, il faut noter, en écrivant le prénom Lisa à l’envers, l’anagramme asil(e). Pour Lisa, la maison aurait dû être un lieu inviolable où elle aurait pu être en sûreté. La maison familiale ne pouvant remplir ce rôle, Lisa se met donc à l’abri dans sa chambre, puis elle trouve refuge en elle-même. Elle habite son propre asil(e). Ce renfermement la pousse finalement au suicide.

*

Dans l’oeuvre romanesque d’Élise Turcotte, ce deuxième roman occupe une place particulière en raison, entre autres, de la présence d’un narrateur hétérodiégétique. Toutefois, une constante demeure : dans tous ses romans, la figure de la maison se retrouve à l’avant-scène de l’intrigue. L’île de la Merci met en place divers lieux qui permettent de mieux comprendre la dynamique des personnages. Les difficultés liées à l’espace que partagent les membres de la famille, même si elles affectent avec plus d’acuité Hélène, la fille aînée, aident à expliquer le geste fatidique de la soeur cadette, Lisa. En mettant à profit une herméneutique de l’espace, dérivée en partie de l’herméneutique du temps de Paul Ricoeur, nous avons voulu montrer toute l’importance des différentes figures spatiales autant dans la forme du roman que dans son dénouement. Du lot, quatre figures émergent qui correspondent également à quatre chapitres : la prison/maison, l’île, la chambre de Thomas et le grenier. L’histoire part donc de la maison pour se terminer à la maison, plus précisément au grenier. L’étude de ces figures permet une meilleure compréhension et une explication plus poussée du sens ambigu de l’oeuvre. Enfin, à l’aide d’une refiguration spatiale, le lecteur peut interpréter de façon plus juste, en s’appuyant sur les éléments du texte, le mystérieux suicide de Lisa. En reprenant une idée de Pierre Nepveu, on en vient à conclure que L’île de la Merci « semble dire qu’en tout sujet moderne, cherchant à réussir dans un monde où les liens traditionnels sont brisés, il y a un suicidé en puissance, une passion extrême, refoulée tant bien que mal, qui risque toujours d’éclater au grand jour et de mal tourner [34] ». Dans le roman, les liens traditionnels brisés sont d’abord et avant tout spatiaux.

Dans un contexte plus large, il faut réitérer l’idée qu’à partir des années 1980, la difficulté d’habiter l’espace devient un leitmotiv des plus féconds autant dans le roman québécois que dans le roman d’expression française au Canada. Au-delà de l’oeuvre d’Élise Turcotte, celles de Francine Noël, de Jacques Poulin, de France Daigle, de Daniel Poliquin, de J.R. Léveillé et de tant d’autres proposent de nouveaux mondes, une façon différente d’établir des relations interpersonnelles et de se mouvoir dans l’espace.

Appendices

Biobibliographie

Benoit Doyon-Gosselin

Il est professeur au Département des littératures de l’Université Laval. Spécialiste des littératures francophones des Amériques, il complète présentement des études doctorales. Sa thèse s’intitule « Pour une herméneutique de l’espace : l’oeuvre romanesque de J.R. Léveillé et France Daigle ». Il a publié dans Les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, Voix et Images, Port-Acadie et dans de nombreux collectifs.

Notes

-

[1]

Madeleine Ouellette-Michalska, La maison Trestler ou le 8e jour d’Amérique, Montréal, Québec Amérique, 1984.

-

[2]

Francine Noël, Babel, prise deux ou Nous avons tous découvert l’Amérique, Montréal, VLB éditeur, 1990.

-

[3]

Élise Turcotte, Le bruit des choses vivantes, Montréal, Leméac, 1991.

-

[4]

Id., L’île de la Merci, Montréal, Leméac, 1997. Désormais, les références à ce roman seront indiquées par le sigle IM, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.

-

[5]

Id., La maison étrangère, Montréal, Leméac, 2002.

-

[6]

Irène Oore, « Être ou ne pas être. Le suicide dans L’ingratitude de Ying Chen, dans Unless d’Hélène Monette et dans L’île de la Merci d’Élise Turcotte », Dalhousie French Studies, no 64, 2003, p. 49.

-

[7]

Paul Ricoeur, Temps et récit, t. I. L’intrigue et le récit historique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Essais » 1983, p. 105.

-

[8]

Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1957, p. 17. Bachelard souligne.

-

[9]

Algirdas Julien Greimas, « Pour une sémiotique topologique », Sémiotique et sciences humaines, Paris, Éditions du Seuil, 1976, p. 131.

-

[10]

Denis Bertrand, L’espace et le sens. Germinal d’Émile Zola, Paris, Hadès, coll. « Actes sémiotiques », 1985, p. 58.

-

[11]

Ibid., p. 61.

-

[12]

Ibid., p. 69.

-

[13]

Ibid., p. 70.

-

[14]

Ibid., p. 166.

-

[15]

Ibid., p. 167.

-

[16]

Ibid., p. 182.

-

[17]

Ibid., p. 172.

-

[18]

Fernando Lambert, « Espace et narration. Théorie et pratique », Études littéraires, vol. 30, no 2, 1998, p. 114.

-

[19]

Ibid., p. 114.

-

[20]

Thomas Pavel, Univers de la fiction, Paris, Éditions du Seuil, 1988, p. 82. Pavel souligne.

-

[21]

Jean Valenti, « Lecture, processus et situation cognitive », Recherches sémiotiques/Semiotis Inquiry, vol. 20, nos 1-2-3, 2000, p. 323.

-

[22]

Thomas Pavel, op. cit., p. 174.

-

[23]

Martin Lefebvre, De la figure au musée imaginaire. Théorie et pratique de l’acte de spectature, Paris, L’Harmattan, p. 112.

-

[24]

On voit à la lecture de cet extrait un prolongement essentiellement négatif de L’amélanchier de Jacques Ferron (Montréal, Éditions du Jour, 1970). Dans le roman de Turcotte, le « mauvais côté des choses » prend d’assaut la maison alors que les adultes ne possèdent pas cette capacité de créer un domaine enchanteur qui ferait partie du « bon côté des choses ».

-

[25]

Il s’agit de Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, qui est mort à l’âge de 27 ans, tout comme Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin.

-

[26]

Par exemple, « Viviane ne sait pas que ses petites filles lui réservent des surprises. Surtout elle, Lisa » (IM, 162).

-

[27]

Gaston Bachelard, op. cit., p. 24.

-

[28]

Ibid., p. 26.

-

[29]

Mario Bédard, « Une typologie du haut-lieu, ou la quadrature d’un géosymbole », Cahiers de géographie du Québec, vol. 46, no 127, 2002, p. 56.

-

[30]

Ibid., p. 55.

-

[31]

« [U]n lieu encore naturellement propice au camouflage d’un poids mort. » (IM, 67)

-

[32]

« Chaque fois qu’elle doit sortir de son quartier, Hélène a l’impression de courir un danger. » (IM, 101)

-

[33]

Irène Oore, loc. cit., p. 54.

-

[34]

Pierre Nepveu, Lectures des lieux, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2004, p. 154.

List of tables

Tableau 1

Les chapitres de L’île de la Merci en fonction des figures spatiales et de leurs associations symboliques