Abstracts

Résumé

Bien que l’accès à l’eau potable soit un droit humain fondamental, les populations les plus défavorisées sont contraintes de s’adapter à de multiples pressions socio-économiques et environnementales : arbitrages dans l’allocation de la ressource, équipements disparates, monétarisation du service, dégradation des milieux aquatiques, impacts du changement climatique global. Fondé sur une enquête empirique au Sénégal et problématisé autour des relations entre justice spatiale et inégalités environnementales, l’article met en relation les conditions sociales des populations avec la qualité de leur cadre de vie, leur niveau et types d’accès aux services d’eau avec les modalités d’allocation de la ressource dans l’espace et dans le temps. Ces dernières dépendent de la gouvernance des ressources combinée à un traitement différencié des espaces et des populations. La région de Saint-Louis du Sénégal est particulièrement illustrative de ces problématiques d’inégalités environnementales - pénurie, pollution des eaux - au détriment des populations autochtones pendant la période coloniale et des populations rurales aujourd’hui. L’accès aux ressources hydriques est ainsi limité par une desserte partielle, par le coût dissuasif de l’eau du réseau et par des dysfonctionnements organisationnels que la réforme des modes de gestion, communautaires puis récemment délégués aux entreprises privées, ne résout pas.

Mots-clés :

- injustices spatiales,

- inégalités environnementales,

- accès à l’eau potable,

- époque coloniale,

- défi politique,

- Saint-Louis du Sénégal

Abstract

While access to clean drinking water is deemed a fundamental human right, it remains a challenge for the most marginalized communities, who are compelled to navigate through a myriad of socio-economic and environmental pressures. These challenges include trade-offs in resource allocation, disparities in infrastructure, commercialization of water services, degradation of aquatic ecosystems, and the adverse effects of global climate change.

Drawing from empirical research conducted in Senegal, this article delves into the intricate interplay between spatial justice and environmental disparities, shedding light on how social factors intertwine with the quality of living conditions and access to water services. The allocation of water resources, both spatially and temporally, is intricately linked to governance mechanisms and the differential treatment of various regions and demographics. The case of the Saint-Louis region in Senegal serves as a poignant example, highlighting historical injustices such as water shortages and pollution that disproportionately affected indigenous communities during the colonial era and continue to impact rural populations today. Despite efforts to address these challenges through reforms in management practices transitioning from community-based initiatives to recent delegation to private entities significant barriers persist. Access to water resources remains constrained by inadequate supply, prohibitive costs associated with centralized water systems, and persistent organizational inefficiencies.

Keywords:

- spatial injustices,

- environmental inequalities,

- access to drinking water,

- colonial era,

- political challenge,

- Saint-Louis of Senegal

Article body

Introduction

L’accès à l’eau potable est étroitement lié aux conditions environnementales et aux dynamiques sociales qui façonnent la vie urbaine et rurale. Dans les pays en développement surtout en Afrique subsaharienne, les populations les plus marginalisées socialement et spatialement sont confrontées à des difficultés d’accès à une eau potable et salubre (Blanchon et Casciarri, 2019). Ces inégalités d’accès à l’eau potable peuvent être exacerbées par les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes, qui affectent de manière disproportionnée les communautés les plus vulnérables, produisant des inégalités environnementales. Les travaux menés sur les trajectoires historiques des villes face à des événements climatiques mettent en évidence des processus d’adaptation (Quenault, 2013), mais aussi la production de vulnérabilités différenciées des populations face aux changements environnementaux : les inégalités environnementales se superposent bien souvent aux inégalités sociales (Emelianoff, 2006), ou pour le dire autrement, les inégalités sociales s’accompagnent de conditions de vie dégradées.

Pour mieux préciser les ressorts de ces inégalités environnementales liées à l’eau, il est nécessaire de s’intéresser aux processus globaux de développement d’infrastructures entre types d’espaces et d’allocation de la ressource. Quelle que soit la région du monde considérée, les espaces ruraux, moins peuplés et de plus faible poids politique, sont équipés en réseaux d’alimentation en eau après les centres urbains. En outre, les politiques publiques de mobilisation de l’eau accordent une légitimité aux activités économiques pourvoyeuses de valeur ajoutée et d’emplois. Par rapport aux exigences de justice spatiale vis-à-vis du service d’eau universel, les mesures pragmatiques de desserte s’appuient sur une gouvernance centralisée des ressources défavorable aux populations des espaces ruraux. C’est ainsi que durant l’époque coloniale comme depuis l’indépendance du Sénégal, la région du delta de Saint-Louis est emblématique d’un paradoxe socio-hydrique : alors que les ressources en eau sont abondantes, l’alimentation en eau pour les populations est très précaire, des origines du réseau à aujourd’hui. À Saint-Louis, bien que des transports d’eau douce par bateaux-citernes puis des ouvrages d’adduction aient été réalisés du XVIIIe au XIXe siècle (Thilmans, 1988), les populations autochtones ont subi un rationnement de l’eau potable, celle-ci étant prioritairement attribuée aux militaires et colonisateurs. La croissance conjointe de l’urbanisation et de la consommation en eau par habitant a entrainé la quête de sources d’eau et la constitution de réserves en périphérie de la ville ainsi que des adductions depuis le nord-est de l’agglomération (Gorom-Lampsar).

Simultanément, les débordements réguliers du fleuve Sénégal occasionnent des inondations dans toute la zone estuarienne et plus particulièrement à Saint-Louis (Kane 2000 ; Kane et al., 2003). Les intrusions salines menacent les réserves d’eau de surface et souterraine, du fait de la remontée d’eaux maritimes dans le delta comme de pompages excessifs dans les nappes proches du littoral. Ajoutés à des rejets anthropiques domestiques et agricoles non traités, ces processus ont altéré la quantité et la qualité d’eau brute du fleuve Sénégal (Sall et al. 2019), exposant ainsi les populations à des nuisances et risques environnementaux, de manière différenciée et inégalitaire. C’est bien cette différenciation des rapports à l’eau brute et à l’eau distribuée que nous souhaitons interroger, au travers d’un contexte spatial régional particulier, à la fois favorisé par des ressources en eau abondantes et vulnérabilisé par les effets de la pression anthropique. Pour explorer les différenciations intra-urbaines dans le champ de l’accès à l’eau potable ressource pour les ménages, nous nous référons aux analyses en termes d’« inégalités environnementales » développées en sciences sociales depuis les années 1990 dans la sphère francophone des études urbaines. Cette expression désigne non seulement des différences d’exposition et de capacités de protection, mais aussi d’accès aux ressources et aménités environnementales (Emelianoff, 2006).

S’appuyant sur des données empiriques recueillies dans le cadre de travaux de terrain doctoraux en géographie, notre article vise ainsi à positionner la problématique d’accès à l’eau dans le cadre théorique des inégalités environnementales, de la gouvernance et de la justice spatiale (I) puis à montrer que, dans le cas de Saint-Louis, les aménagements hydrauliques ont connu d’importants développements et des temps d’adaptation, tout en maintenant des disparités entre populations desservies, populations vulnérables et populations sans desserte (II). Dans un contexte de dégradation de la qualité des réserves d’eau douce par la salinisation, l’accès à l’eau des populations de la région au nord de Saint-Louis reste précaire et aléatoire, pour des raisons multifactorielles tant économiques que socio-politiques (III). Une grille de lecture inspirée des notions de résilience et de justice spatiale permettra d’appréhender la portée de quelques pistes de réduction des inégalités environnementales liées à l’eau (IV).

L’accès à l’eau, une composante des inégalités environnementales

À la croisée des champs de recherche en géographie sociale et en géographie de l’environnement, les positionnements théoriques en termes de justice spatiale, environnementale, sociale attribuent un rôle clé aux rapports de pouvoir pour expliquer la formation ou la pérennisation de situations d’inégalités entre populations.

Inégalités et justice environnementales

La notion est diversement perçue et articulée, dans la littérature, aux notions d’inégalités écologiques et de « justice environnementale ». La justice environnementale prend son origine aux États-Unis, un pays urbain et marqué par des inégalités sociales et une ségrégation géographique prononcée. Par ailleurs, en Afrique, la perception de la justice environnementale diffère, car elle englobe également des préoccupations liées à l’accès aux ressources naturelles et à leur importance pour les valeurs culturelles et identitaires (Blanchon et al., 2009). L’exigence de justice environnementale vise la réduction des inégalités environnementales sur les territoires (globale, régionale, locale) par le biais d’actions collectives et d’un volontarisme politique. Selon Blachon, Moreau et Veyret, les théories contemporaines de la justice montrent que les politiques rencontrent des difficultés à répondre aux attentes des mouvements sociaux, ce qui éventuellement reproduit ou renforce les inégalités sociales face à l’environnement. Ainsi, la notion d’inégalité environnementale qui qualifie les difficultés des populations à accéder à un environnement sain et à des ressources vitales se distingue généralement de celle d’« inégalités écologiques » qui résultent des impacts des activités humaines sur l’environnement (Durand et Jaglin, 2012) ; ces dernières sont constituées par les pollutions, rejets, déchets et nuisances émis par des activités anthropiques, et peuvent notamment être mesurées par l’empreinte écologique et par l’inégale distribution des droits à polluer (Durand et Jaglin, 2012). L’exposition aux risques et les services « environnementaux » représentent des enjeux particulièrement sensibles dans les pays en développement (Britto et Cardosso, 2012), qui nécessitent à la fois de ne pas « naturaliser » le risque et de ne pas imputer systématiquement celui-ci à un seul facteur (soit l’aléa soit l’anthropisation). C’est ainsi que la grille de lecture empruntée par la notion d’inégalités environnementales, qui soutiendra notre étude de cas et dont nous retraçons rapidement la genèse et les grands principes ici. La mesure des inégalités sociales dans l’espace, notamment la production d’indicateurs de ségrégation urbaine fait l’objet de nombreux de travaux de recherche en géographie, aménagement, sociologie, souvent dans une optique d’aide à la décision ou d’évaluation des politiques publiques.

Rapport entre inégalités environnementales et inégalités sociales

Depuis le début des années 70, aux États-Unis, l’utilisation effective du concept d’« inégalités environnementales » s’associe fréquemment avec le concept d’« inégalités sociales » dans la littérature, au point qu’il n’est désormais plus possible de poser la question écologique sans en même temps poser celle des inégalités sociales (Bourg, 2020). L’eau, composante structurelle des dynamiques de l’environnement, peut être source d’inégalités sociales tant par sa rareté, par son excès (inondation, crues) ou par sa dégradation chimique et biologique. Ces phénomènes extrêmes, qui affectent le bien-être voire la santé des populations et du monde biophysique, peuvent être considérés comme sources d’inégalités environnementales. Nous nous référons à la définition d’Emelianoff (2006) : l’expression d’inégalité environnementale exprime l’idée que les populations ou les groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions, aux nuisances et aux risques environnementaux.

L’émergence du concept d’inégalités environnementales

La notion d’inégalités environnementales interroge de nombreux champs disciplinaires qui n’ont chacun qu’une appréhension limitée de cette problématique globalisante (Charles, et al., 2020). Multiscalaire, l’inégalité environnementale peut être lue à une échelle planétaire, à une échelle locale ou à tous les échelons « intermédiaires » tels que les Régions et les États (Emelianoff, 2006). Elle peut s’appliquer de manière adéquate à la lecture des relations Nord-Sud. Nous retenons que l’expression renferme deux dimensions complémentaires à savoir l’« espace » et le « temps », que nous convoquons dans la problématique de notre étude de cas : dans quelle mesure l’accès à l’eau est-il objet d’inégalités environnementales dans l’espace (à l’échelle de la région) mais aussi dans le temps (au cours de l’histoire) ?

L’entrée analytique par les inégalités environnementales permet de revisiter la trajectoire historique des conditions d’accès à l’eau, des discriminations et des exclusions sociales dans le rapport à ce bien vital commun [1]. Elle permet aussi d’interroger l’inégalité de desserte entre ville et campagne. En effet, la croissance démographique et l’urbanisation accélérée mettent à l’épreuve le partage équitable de la ressource en eau comme le droit à l’eau[2] universel. Selon Durand et Jaglin (2012), cette problématique d’accès aux ressources naturelles particulièrement sensible dans les villes en développement a fait l’objet de nombreux travaux (Texier, 2009 ; Sierra, 2009). Les régions les plus touchées par les contraintes d’accès à l’eau potable, voire le stress hydrique, sont souvent arides, densément peuplées et économiquement défavorisées, incapables d’investir suffisamment dans des infrastructures d’eau propre (Beachler, 2012). Houmenou (2006) met en évidence le lien entre le manque d’accès à l’eau et les problèmes de santé, ainsi que l’impact sur la pauvreté, notamment pour les femmes et les enfants. La littérature démontre que l’accès à des sources d’eau potable améliorées est significativement inéquitable en raison des disparités de revenus, et cette inégalité est plus prononcée dans les pays à faible revenu (Banerjee et Morella, 2011 indiqué par Debela, et al., 2020).

Par contre, selon les travaux de Leftwich (2000), la croissance économique peut potentiellement aggraver les inégalités existantes et même d’en créer de nouvelles. Cette affirmation suggère que le processus de croissance économique ne profite pas uniformément à tous les segments de la société. En fait, il peut souvent favoriser les groupes déjà privilégiés, laissant les populations marginalisées ou défavorisées encore plus loin derrière (Debala et al., 2002).

La littérature souligne également les difficultés des politiques publiques à réduire durablement la vulnérabilité, l’instrumentalisation de la gestion des risques (Texier, 2009). Le rôle joué par les élites urbaines et par la sphère productive et entrepreneuriale dans la gouvernance des ressources en eau est également à interroger : à l’heure de la mondialisation et de la dérégulation des marchés, la gouvernance de l’eau résulte de l’arbitrage entre des acteurs puissants étatiques, des acteurs économiques transnationaux et des acteurs sociaux plus ou moins organisés (Baron et Bonnassieu, 2012). Enfin, la prise en compte limitée des savoirs habitants dans la gouvernance des risques hydrologiques ne permet pas d’adapter au mieux les politiques publiques de prévention (Ba, 2020). La justice spatiale et environnementale passe par la participation des communautés au processus de gouvernance, cependant elle peine à se concrétiser dans les faits bien que ces connaissances locales soient officiellement reconnues ; la participation « reste de façade » affirment Blanchon, Moreau, Veyret (2009). Dans de nombreux pays du Sud, les groupes sociaux locaux sont désavantagés car ils manquent d’outils techniques et culturels pour faire valoir leur voix, comme le souligne Platteau (2004) cité par Blanchon et al. (2009). Cela signifie qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes inclusifs et accessibles qui permettent aux communautés de participer significativement à la prise de décisions. Nous proposons de revenir sur certains des moments forts du développement de la notion d’inégalités environnementales, sachant que cette entrée par les inégalités dans la compréhension et l’interprétation des faits sociaux fait sans cesse débat au sein des sciences humaines et sociales (Emelianoff, 2006).

D’emblée, les premières études réalisées en Amérique du Nord dans les années 1960 sont conjointes à la dénonciation par les groupes activistes d’un « racisme environnemental », c’est‑a‑dire d’une discrimination exposant les non‑blancs à la pollution industrielle de manière disproportionnée (Pulido, 2000 ; Holifield, 2001). Par ailleurs, la littérature met en évidence l’enracinement des causes profondes de la vulnérabilité dans le quotidien des populations des quartiers pauvres face aux menaces, nuisances et manques liés à l’eau et à leurs origines. Dans les années 1980, la notion d’inégalité environnementale a pris de l’ampleur aux États-Unis, en écho aux manifestations de personnes défavorisées luttant contre des pratiques à l’origine d’impacts néfastes sur le milieu naturel. En 1991, toujours aux États-Unis, le mouvement « First National People of Color Environmental Leadership » dénonce les préjudices causés à la fois à l’homme et à la nature et réclame pour les peuples et communautés pauvres et de couleur, davantage affectés, une justice qui soit à la fois distributive (visant l’équité) et procédurale (suivant une démarche rigoureuse) (Deldrève et Candau, 2014).

Dans les années 2000, la notion se diffuse dans la littérature française, promue par des auteurs comme Emelianoff et Theys (2001) et Charles et al. (2020). Dix ans plus tard, d’autres chercheurs abordent les inégalités environnementales en les articulant avec la dimension sociale et en y ajoutant la composante intergénérationnelle de l’égalité : la préservation des aménités environnementales, d’un milieu de vie sain et entre les générations présentes et futures dans le cadre des objectifs du développement durable (Faburel, 2010, Durand et Jaglin, 2012 ; Emelianoff, 2008 ; Sory et Tallet, 2013). L’association, voire l’intégration de ces dimensions, est aisée à comprendre, les inégalités sociales renvoyant directement ou indirectement à des inégalités en termes d’accès aux ressources naturelles, à des formes de relation au milieu et à certains de ses éléments (Bourg, 2020).

Appliquée à plusieurs échelles (planétaire, relations Nord-Sud, local, et cetera), la notion d’inégalités environnementales invite à s’intéresser aux vulnérabilités des populations, aux disparités d’exposition des individus et des groupes sociaux à des nuisances ou risques comme aux accès différenciés aux ressources de l’environnement ; l’exploration des facteurs des inégalités fait partie du questionnement.

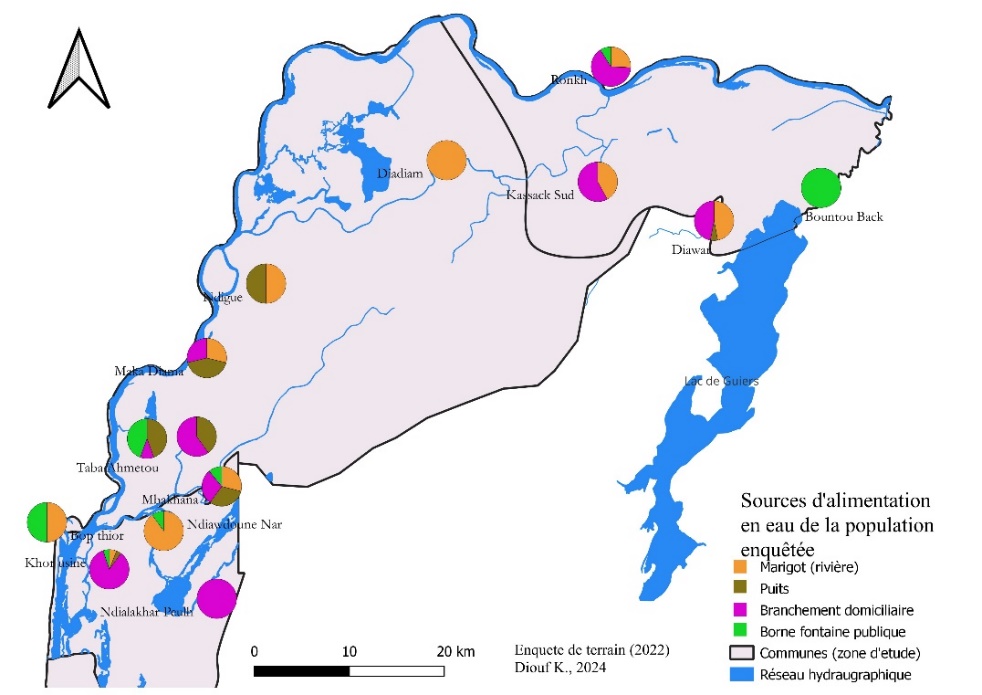

Le prisme des inégalités environnementales appliqué à l’accès des populations à l’eau potable est mobilisé dans cet article à une échelle spatiale régionale et locale, centrée sur la ville de Saint-Louis et l’axe Gorom Lampsar. Les résultats présentés ici reposent sur un état de l’art de publications scientifiques concernant les dimensions historique et géographique, sur un corpus de littérature institutionnelle (documents, études, rapports internationaux, nationaux et régionaux, et cetera), sur plusieurs entretiens avec des responsables institutionnels, gestionnaires, opérateurs et leaders de la société civile et sur un questionnaire soumis à un échantillon de personnes résidant dans 14 localités de la région nord de Saint-Louis hors agglomération (commune de Diama et de Ronkh, carte 1).

Zone d’étude et méthodes

Le cas d’étude est l’axe dit « Gorom-Lampsar » situé dans le delta du fleuve Sénégal, entre 16° 16°30 de latitude nord et 16° - 16°30 de longitude ouest. Cet espace du domaine climatique subsaharien présente une platitude d’ensemble dont l’altitude moyenne ne dépasse pas deux mètres et est sillonné par un important réseau hydrographique qui est exploité à l’échelle du pays : le bief Gorom-Lampsar alimente les villages des communes de Diama et de Ronkh tandis que les eaux du lac de Guiers sont transférées vers Dakar et sa banlieue comme vers d’autres grandes villes du pays (Thiès et Diourbel).

Notre méthode a consisté à sélectionner 14 localités en fonction de leur position géographique (à proximité des axes hydrauliques du Gorom Lampsar), du mode d’accès à l’eau potable (puits, borne-fontaine publique, marigot, et cetera) et du type d’opérateur en place, privé ou communautaire (carte 1). On y trouve des territoires urbanisés (Khor usine) et d’autres ruraux (Diadiam), sachant que nous nous intéressons prioritairement aux territoires ruraux. Les uns sont confrontés à des enjeux surtout qualitatifs (Kheune, Mbakhana) tandis que d’autres affrontent des enjeux à la fois qualitatifs et quantitatifs (Taba Teich, Gouye Toure). Les localités choisies présentent ainsi des profils contrastés en termes de proximité à la ville et à la desserte en eau de consommation.

Carte 1

Les localités enquêtées dans l’axe Gorom-Lampsar au Nord de Saint-Louis

L’analyse documentaire issue de rapports nationaux et internationaux publics, privés et associatifs, a été croisée avec les entretiens de responsables institutionnels, agents des ministères et offices nationaux (4), de services déconcentrés de l’État en région (8) et un représentant de l’Organisation non gouvernementale (ONG) le Gret. À l’échelle locale, ont été également interrogés selon une grille d’entretiens adaptée à chaque catégorie : un maire et un chef de village, deux agents de santé, quatre techniciens des stations de potabilisation et six membres de bureaux d’associations en charge de la gestion et de la distribution de l’eau potable.

Les entretiens, réalisés en mai 2022 et février-mars 2023, se sont pour la plupart déroulés au bureau de nos interlocuteurs ou dans une salle de réunion de la structure. Les autres entretiens ont lieu in situ dans les communautés villageoises, au sein d’unités de potabilisation que nous avons visitées ou plus rarement à domicile. Ces échanges par oral, en langue wolof ou en français, ont duré entre une et deux heures. Ils ont été enregistrés mais des notes écrites ont été prises simultanément sur cahier de terrain. Quatre thématiques communes ont structuré les entretiens : les politiques de l’eau (I), le traitement et distribution de l’eau potable (II), la gestion des ouvrages (III), les facteurs économiques, sanitaires et règles d’usages de l’eau (IV) (annexe 2).

Afin d’investiguer les pratiques effectives et d’appréhender les perceptions des communautés locales, nous avons soumis un questionnaire auprès d’un échantillon des ménages des 13 localités (la plupart ont été enquêtées en janvier 2022, quelques-unes en février 2023) : les réponses sont venues d’une majorité de femmes (105 femmes et 57 hommes). La sur-représentation des femmes s’explique par le fait que lors de l’enquête, il était fréquent de trouver les femmes à domicile, les hommes étant absents. Il s’agit donc d’un biais lié aux contraintes horaires de notre enquête. Cependant, il est important de noter que dans certaines circonstances, les hommes, les femmes et le reste de famille participaient ensemble à la réponse aux questions, mais le questionnaire ne permettait pas l’inscription de plusieurs noms. Les hommes et les enfants, souvent instruits, apportaient des éléments de réponses à certaines questions nécessitant un niveau d’enseignement plus élevé. Les populations interrogées sont majoritairement des agriculteurs, suivis d’éleveurs et de commerçants. Nous avons pu travailler à partir de données de revenus pour comparer les revenus aux prix des factures d’eau ; en revanche, la détermination des classes dans le questionnaire d’enquête s’est réalisée par auto-déclaration et approche sur critères : classe riche : les personnes ayant un revenu élevé, souvent issues de familles aisées, possédant des biens matériels important ; classe moyenne : elle inclut généralement les individus qui ont un emploi stable avec un revenu suffisant ; classe pauvre : cette catégorie comprend les individus et les familles qui luttent pour subvenir à leurs besoins de base en raison d’un revenu insuffisant. Les questions posées portaient sur des dimensions clés telles que la qualité du service (état des ouvrages, accès, continuité du service et qualité de l’eau), les facteurs socio-économiques et environnementaux (train de vie, usage, traitement de l’eau, pollution des plans d’eau). Les réponses au questionnaire composées de 70 questions fermées (à choix multiples et ouvertes), ont été exploitées sous quatre variables : condition de vie du ménage (I), accessibilité à l’eau potable (II), qualité et continuité du service (III), facteurs socio-environnementaux (IV) (traitement, usage, pollution, maladie hydrique). Les caractéristiques socio-économiques aident à comprendre les hétérogénéités d’usage, de préférences liées à l’eau. La passation des interviews s’est, pour la plupart, déroulée au domicile des personnes interrogées ou sur leur lieu de travail. Le logiciel kobocollect[3] a permis la saisie directe des réponses sur le terrain grâce à un smartphone ainsi qu’un traitement de données facilité donnant lieu à des tableaux et graphiques à l’appui du propos de cet article.

Les discussions plus informelles en situation d’observation ou en marge du questionnaire ont souvent été très enrichissantes en termes d’information et de compréhension ; elles ont fait apparaître le travail colossal que mènent certains élus et autorités pour l’amélioration des conditions de développement économique, mais aussi des parties prenantes moins visibles, les contestations liées à la réforme de l’hydraulique rurale, voire des situations conflictuelles. Ce type d’enquête prend beaucoup de temps dans la mesure où les populations peuvent être méfiantes et où il faut obtenir l’accord des chefs de villages pour entrer et discuter avec la population. Concernant les entretiens, la difficulté à obtenir des contacts a été levée par l’intervention des universitaires de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), sauf pour les délégataires privés qui n’ont pas donné suite aux sollicitations répétées.

La trajectoire historique de l’accès à l’eau des populations révèle une permanence des inégalités de distribution d’eau douce du XVIIIe siècle jusqu’en 1960, année de l’indépendance, au profit des groupes colonisateurs, puis sur la période contemporaine, du fait notamment d’un système de transferts d’eau orienté vers les grandes villes et les activités économiques dominantes.

L’eau à Saint-Louis : un approvisionnement difficile et discriminant au cours de l’histoire

Avec une population de 1 036 009 habitants, l’agglomération de Saint-Louis reste de taille modeste comparée à l’agglomération de Dakar (3 630 000 habitants) (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2020). Saint-Louis est aujourd’hui un centre régional, au rayonnement culturel et patrimonial néanmoins international. Son riche patrimoine historique, culturel et naturel attire un flux touristique notable (38 748 visiteurs, 56 554, nuitées par an d’après l’ANSD), tandis que dans le domaine de l’agriculture et du maraichage, l’État mise sur l’exploitation des terres du delta pour une autosuffisance en riz ; la commune de Ronkh produit 70% du riz à l’échelle du Sénégal.

La mise en place d’un réseau d’adduction d’eau à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Louis est le fruit d’un long processus d’une quinzaine d’années, mobilisant d’importantes ressources techniques et financières. Cependant, malgré le développement de ce réseau, la croissance démographique rapide et le développement de l’urbanisation ont mis à l’épreuve l’objectif de desserte universelle ; les choix d’aménagement des périodes coloniale et post-coloniale ont pénalisé une partie de la population, aujourd’hui des populations de quartiers urbains informels et de zones rurales. Ainsi, après une brève contextualisation du cas de Saint-Louis, la deuxième section de cette partie présente les conditions difficiles d’accès à l’eau vécues dans le temps et les aménagements réalisés pour faire face à l’acheminement de l’eau et aux aléas naturels.

Rappels historique et géographique

Plus ancienne colonie française d’Afrique, la ville de Saint-Louis a été fondée en 1659 par Louis Caullier, marin normand venu de Dieppe. Elle a été baptisée en hommage au roi de France, Louis XIV et à son ancêtre Saint-Louis. En 1895, Saint-Louis atteint son apogée politique, entre autres en cumulant les fonctions de capitale des colonies du Sénégal et de la Mauritanie (1872-1957), ainsi que celle de l’Afrique Occidentale Française (AOF) (1872-1902). La ville historique de Saint-Louis, exemple remarquable d’urbanisme colonial, exerça une influence prépondérante en termes d’architecture, mais aussi en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’artisanat et les services. Inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette ville accueillant un certain métissage durant la période coloniale et est, d’après cette institution, le creuset d’un développement culturel particulier.

Le transfert de la capitale du Sénégal à Dakar en 1958 suite à la dissolution de l’AOF, puis la proclamation de l’indépendance en 1960, sonne le glas de l’essor de Saint-Louis qui devient alors une ville secondaire au sein du réseau urbain national : elle est capitale régionale de la région de Saint-Louis depuis la réforme de 2002 (Décret n° 2002-166 du 21 février 2002), région de forme allongée qui longe la vallée du fleuve Sénégal dans sa partie aval (carte 2).

Carte 2

Découpage administratif région de Saint-Louis

L’eau et la ville à l’épreuve des changements environnementaux

La question de l’eau est l’un des principaux enjeux de développement de la ville de Saint-Louis, située à l’embouchure du fleuve Sénégal. La zone est dotée de ressources à la fois terrestres (lacs et rivières) et maritimes, mais elle est confrontée à des défis majeurs en matière de gestion de l’eau en raison de sa situation dans une région au climat sahélien caractérisé par une faible pluviométrie (200 à 300 mm par an), une saison sèche prolongée (9 à 10 mois) et une température moyenne (25 à 40 °C), ce qui engendre une réduction des débuts fluviaux (Diao, 1992). De plus, l’île est formée d’une vaste plaine d’inondation relativement plate, créée pendant la période post-nouakchotienne (Holocène) lors d’une régression consécutive à une baisse du niveau de la mer. Cette région est régulièrement submergée par les crues pendant l’hivernage, la saison des pluies, ce qui rend la gestion de l’eau encore plus complexe.

La concentration urbaine le long du littoral et des fleuves est un trait structurant de la répartition de la population mondiale ; de fait, plus de 60 % des villes sénégalaises se trouvent dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du littoral et des fleuves intérieurs (Thiam, 2008). La conjonction entre l’augmentation de la fréquence et de la violence des ouragans, le rehaussement du niveau des mers, le débordement des fleuves et l’extension urbaine dans des espaces règlementairement non constructibles, produit des catastrophes comme en Louisiane en 2004, le long du Danube en 2006, en Grande-Bretagne en juin 2007 et plus récemment, l’État du Kerala en 2018 et le Sichuan en 2020 (Emelianoff et Treisman, 2011). En 2003, un des villages périphériques de Saint-Louis a été noyé sous les eaux. Doune Baba Diéye (peuplé de 610 habitants et ancien de plus de 400 ans) était réputé pour sa biodiversité faunistique et végétale. En octobre 2003, un canal de délestage, correspondant à une « brèche » dans la langue de barbarie (flèche sableuse séparant l’estuaire de l’océan), a été réalisé dans l’urgence pour lutter contre l’inondation de la ville de Saint Louis débutée en septembre (carte 3). En l’espace de 48 heures, le niveau du fleuve a chuté d’environ 0,50 m, revenant en dessous de la cote de 1 m, puis a continué à diminuer progressivement de 0,40 m supplémentaire au cours des dix jours suivants. Conjointement, la brèche s’est élargie, ce qui n’avait pas été prévu par les autorités locales. Sa largeur est passée de 4 m le 3 octobre à 80 m deux jours après, puis 330 mètres moins de trois semaines plus tard (Anselme et al., 2010). Cette « brèche », favorisant l’amplification du marnage dans tout l’estuaire (Anselme et al., 2010), a mis le village de Doune Baba Diéye sous influence directe des courants océaniques (Niang, 2014) et entrainé son abandon.

Carte 3

Localisation de l’ancienne île de Doune Baba Diéye et de la brèche dans la commune de Saint-Louis

La réduction saisonnière des écoulements du fleuve, en période de décrue lorsque le débit du fleuve est inférieur à 600 m3/s, ou lors des cycles de sécheresses, entraine des remontées périodiques de la langue salée avec la marée ; des valeurs de salinité d’environ 10‰ ont ainsi été enregistrées à Podor à quelque 250 km de l’embouchure, avant la mise place du barrage de Diama en 1985 (Sene, 2009). D’après Gac et al. (1986), les mécanismes à l’origine de cette salinisation proviennent de la morphologie de vallée, le lit mineur du fleuve Sénégal se trouvant en contrebas de l’océan, ce qui facilite la remontée des eaux océaniques profondément vers l’amont du fleuve. La pente moyenne du fleuve sur son parcours dans le delta (entre Dagana et Saint-Louis) est de l’ordre de 6 mm/km, elle est donc très faible (Sene, 2009). Les principales activités d’agriculture, d’élevage et de pêche, intrinsèquement liées à l’eau, sont affectées par ces modalités de fonctionnements hydroclimatiques, ainsi que par les cycles de sécheresses et par les aménagements mis en place pour en atténuer les effets. En outre, la gouvernance de la protection de la ressource en eau et des milieux est sous la pression des intérêts urbains et économiques d’exploitation de l’eau.

Faire face à la crise de l’eau à Saint-Louis : une lutte continuelle

Depuis sa fondation, la ville de Saint-Louis a connu des difficultés d’accès à l’eau, que les péjorations climatiques, les contextes sanitaire et géopolitique, ainsi que l’explosion démographique, ont aggravées. Les autorités coloniales ont mis en œuvre des modalités successives de transfert d’eau, du portage aux adductions, en passant par le transport par bateaux-citernes. Ces modalités d’approvisionnement se sont accompagnées de mesures de restrictions de consommation d’eau potable, particulièrement vis-à-vis des autochtones.

Les documents historiques relatent que l’île de Saint-Louis, comptoir et fief des colons, était entourée d’eaux salées pendant sept mois de l’année, précisément durant la saison sèche. Face à cette situation, la population autochtone avait la lourde tâche de chercher de l’eau douce en amont du fleuve, et/ou de creuser des trous dans le sable de la plage pour y capter la nappe d’eau douce, pour approvisionner en eau la garnison par portage (Thilmans, 1988). Cette eau collectée était distillée avant consommation de façon manuelle très rudimentaire ; elle ne pouvait ravitailler qu’un petit nombre de personnes (moins de 700 individus). Cette pratique n’était pas sans risque sanitaire ; des historiens comme Blanchard (1941) soulignent déjà combien les maladies mortelles liées à l’eau (tuberculose, choléra, diarrhée, et cetera) ont sévi au cours du temps, situation préoccupante pour les colons alors que la ville cesse d’être un simple comptoir pour devenir la capitale des Colonies françaises d’Afrique de l’Ouest (Camara, 1969 ; Thilmans, 1988).

Carte 4

Plan de Saint-Louis en 1885

Avec l’arrivée de Louis Faidherbe (1818-1889) au commandement en 1854, la ville, alors embryonnaire, se dote d’institutions et de services publics sur l’île Saint-Louis et s’étend sur l’île de Sor (carte 3). La ville se densifie et s’équipe : construction de maisons en dur, aménagement de voiries, pont reliant l’île au continent, installation d’un réseau d’adduction d’eau potable et d’évacuation des eaux usées. Malgré cela, les problèmes d’hygiène publique, les épidémies chroniques et la faible quantité d’eau journalière pour une partie de la population ont perduré.

Un système de transport d’eau par bateaux-citernes à voile a constitué une première tentative pour approvisionner la population en croissance. Le premier bateau-citerne (la Sénégalaise) pouvait contenir 70 tonneaux d’eau et remontait le fleuve à la recherche d’eau douce jusqu’à Ronkh (50 km) et parfois au-delà (carte 2). Un autre bateau-citerne à voile (L’Akba) d’une capacité de 100 tonneaux est acquis en 1883. Malgré cela, la contenance totale des diverses citernes du gouvernorat de 1450 m3 reste insuffisante pour les besoins de la population européenne civile et militaire en augmentation (Thilmans, 1988). De ce fait, les autochtones appartenant à l’administration ne profitaient pas de la ration d’eau ; certains d’entre eux se contentaient alors du stockage de l’eau de pluie tombant sur leurs terrasses (pour ceux qui en avaient), ainsi que du puisage de l’eau du fleuve pendant l’hivernage ou la saison de crue (Thilmans, 1998). Le reste des habitants consommait de l’eau saumâtre recueillie dans des puisards creusés, amenée par pirogues ou vendue par barriques.

Plus tard, la ville de Saint-Louis s’est dotée d’une grande usine de traitement d’eau, l’usine de Mbakhana, et de deux châteaux d’eau. Située à 15 km au nord de Saint-Louis, l’usine est mise en service en 1886 avec une production de 1500 m3 par jour. Une deuxième machine, plus moderne et deux fois plus puissante (3000 m3 par jour), a été installée sur le même site trois ans plus tard. Ces infrastructures hydrauliques ont permis de soulager les porteuses d’eau[4] qui s’agglutinaient autour des bornes-fontaines. Des effondrements dans la cuve métallique des châteaux d’eau et dans le bâtiment de l’usine entrainent l’abandon de ces équipements en 1963. Cependant, l’usine de Khor s’est ajoutée en 1895 à proximité de la ville, tandis que la grande réserve d’eau douce de Bango, construite en 1939 et réhabilitée en 2016, complète le dispositif (carte 5, photo 1).

Carte 5

Les premières infrastructures hydrauliques de Saint-Louis (commune de Diama, et de Saint-Louis)

Photo 1

La réserve de Bango à M’Boubène

Après l’indépendance du Sénégal, la mise en place d’infrastructures et d’usines de production d’eau potable a amélioré les conditions d’accès à l’eau pour la population, notamment en réduisant les puisages et portages de l’eau. Les aménagements hydrauliques des années 1980 (barrage de Diama, réserve de Bango, canal de drainage du Djeuss) ont permis de maîtriser l’eau douce du secteur Gorom-Lampsar et d’approvisionner les secteurs urbains de cette région. Cependant, l’existence d’équipements hydrauliques ne garantit pas l’accès à l’eau des populations : celui-ci repose sur le fonctionnement effectif des équipements, sur la capacité à payer le service et sur la qualité de l’eau réellement utilisée par les populations. Ainsi, l’égalité d’accès à l’eau est plus ou moins assurée d’un village à l’autre, comme nos enquêtes de terrain détaillées dans la partie qui suit peuvent le montrer.

Les inégalités environnementales d’accès à l’eau : des facteurs socio-économiques déterminants ?

Aujourd’hui, le système d’approvisionnement en eau de la ville de Saint-Louis s’organise autour de conduites d’adduction et d’usines de potabilisation, dont celle de Khor réhabilitée en 1987 et les unités de Bango (Saint-Louis). Des barrages, dont celui de Diama, ont été construits dans le bas delta du fleuve pour arrêter la remontée de la langue saline et constituer des réserves d’eau douce. Il reste que le prix des services et la qualité de l’eau distribuée façonnent des inégalités d’accès, tandis que la pollution anthropique des eaux brutes réduit la disponibilité de la ressource utilisable.

Des modes d’alimentation en eau des ménages sous contraintes financières

La situation de l’adduction en eau potable dans la région de Saint-Louis est caractérisée par de grandes disparités socio-spatiales. La situation en milieu urbain atteint un taux d’accès à l’eau de 73%, recouvrant une situation contrastée entre centre et périphérie. La situation est encore plus disparate dans les zones périurbaines et rurales globalement moins bien équipées (en moyenne 66%) (Agence régionale de développement, 2018). En effet, la ville est globalement desservie par des branchements domiciliaires alors que les villages environnants du fleuve sont alimentés par des bornes-fontaines ponctuelles, quelques branchements domiciliaires, par la rivière ou des puits bétonnés. Le taux d’accès à l’eau de population interrogée est estimé à 78% d’après notre comptage ; cependant, ce chiffre ne reflète pas entièrement la situation, car 46% de ces personnes ayant accès à l’eau utilisent également d’autres sources d’eau telles que les puits ou les marigots (voir carte 6). Cela soulève des questions sur la représentativité du taux d’accès à l’eau et met en lumière les inégalités d’allocation des ressources en eau dans la région.

Carte 6

Les différentes sources d’approvisionnement en eau par localité dans la zone d’étude (enquête de terrain 2022)

L’argent est souvent un facteur de différenciation sociale et d’accentuation des inégalités. Certains habitants aisés en campagne disposent des moyens de s’offrir de l’eau potable en bouteille par moment et d’avoir un branchement domiciliaire. Par contre, les ménages aux revenus faibles ou aléatoires sont contraints d’utiliser l’eau du robinet seulement pour la boisson, et l’eau de la pluie, de puits ou de rivières, pour les autres usages domestiques. « L’OFOR n’a pas encore assez de moyens pour aider les couches vulnérables à avoir un branchement social ; il fonctionne avec le budget de l’État et certains projets » indique un nos interlocuteurs à l’OFOR (Office des forages ruraux. En négligeant cette responsabilité, les gouvernements contribuent à perpétuer les injustices et à compromettre le bien-être de leurs citoyens les plus vulnérables.

Ces pratiques différenciées, que nous avons observées et documentées par l’enquête de notre recherche doctorale[5], permettent non seulement de satisfaire des usages pour lesquels l’eau potable n’est pas nécessaire, mais aussi de réserver l’eau potable aux utilisations sensibles du point de vue de la santé humaine.

Figure 1

Niveau de vie auto-déclaré de la population dans les localités enquêtées (enquête de terrain 2022)

Paramètre majeur des inégalités d’accès, le prix des services d’eau potable (sans assainissement) est très cher et difficilement compatible avec les revenus des villageois vivant en situation de pauvreté : il est compris entre 300 et 610 francs CFA (Communauté financière d’Afrique) le m3 (carte 7), pour un revenu global moyen annuel par adulte de 262 598 FCFA, soit 719 FCFA par jour et par équivalent adulte dans le delta du fleuve Sénégal d’après le programme RuralStruc de la Banque Mondiale (ASPRODEB-IPAR, 2009). Pour plus du quart des ménages au Sénégal (28,5%), ce revenu est même insuffisant et pour faire face aux dépenses les ménages doivent emprunter ; la situation est surtout observée en milieu rural avec 38,3% des ménages qui ne peuvent pas faire face aux dépenses de la vie courante (ANSD, 2015). Dans le bassin arachidier, situé plus à l’est de la zone d’étude mais représentatif de populations agricoles et rurales, le revenu de 90% des ménages reste en dessous du seuil de 598 FCFA (0,91€ /équivalent adulte/jour) (Agence française de Développement (AFD), 2023). Pour exemple, la facture d’eau en figure 2 indique un montant pour le mois d’octobre 2022 de 4080 FCFA. Or, le revenu mensuel moyen par adulte est de 21883 FCFA. Cela confirme que le service d’eau représente environ un quart des revenus mensuels d’un ménage où un adulte a un revenu, là où normalement ce service quotidien et vital doit être assuré à un prix négligeable ou minime pour un usager. Dans le même exemple, le dû du mois est cumulé à un arriéré de 10360 FCFA, soit un solde débiteur total de 14440 FCFA, ce qui représente deux tiers du revenu mensuel moyen théorique.

Figure 2

Facture individuelle anonymisée de service d’eau dans une localité enquêtée

Un des agents des services déconcentrés de l’État indique que « Le paiement des factures cause beaucoup de problèmes, certains ménages ont parfois des sommes colossales d’arriérés ». L’inégalité est clairement perceptible lorsqu’on constate que, selon les ressources financières, l’accès à l’eau potable diffère considérablement. Comme le souligne notre interlocuteur à la division régionale de l’hydraulique, « les gens qui ont les moyens n’ont pas ce problème car ils ont des branchements domiciliaires, contrairement aux couches vulnérables » les obligeant à chercher d’autres alternatives pour accéder à ce bien essentiel.

Le principal facteur de difficulté de paiement en milieu rural est la variabilité saisonnière et interannuelle des revenus agricoles, comme cela nous a été indiqué lors de nos enquêtes par le président des usagers d’eau : « on préfère investir dans les champs que de payer l’eau potable sachant que l’agriculture est notre unique moyen de subsistance ». Cette vulnérabilité socio-économique est un argument avancé par les populations locales en faveur du maintien des Associations des usagers de réseau d’eau potable (ASUREP), qui accordent un échelonnement des paiements de la facture, arrangement que des opérateurs privés ne pourraient sans doute pas pratiquer.

Depuis l’an 2000, l’eau destinée aux villes comme Dakar provient du lac de Guiers, près de notre zone d’étude, mais de nombreux villages environnants restent privés d’eau potable, illustrant ainsi une inégalité dans l’accès à cette ressource vitale. Cette disparité souligne les défis persistants du secteur de l’eau au Sénégal. Les réformes ont débuté dans les villes, confiant la gestion de l’eau à des opérateurs privés tels que la Sénégalaise des eaux (SDE) et SEN’EAU (filiale de Suez), avant de s’étendre aux zones rurales, où divers acteurs, y compris des opérateurs privés comme la Société d’exploitation des ouvrages hydrauliques (SEOH) et communautaires tels que les ASUREP[6] , interviennent dans la distribution d’eau potable.

Carte 7

Prix du mètre cube d’eau potable selon les opérateurs (enquête de terrain 2022)

Des inégalités d’allocation de ressources en eau face au développement de l’agriculture irriguée (agro-business)

Le fleuve Sénégal et le lac de Guiers assurent une part majeure de l’alimentation pérenne en eau douce de la partie nord du Sénégal ; l’ Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), instance internationale regroupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal (Kamara, 2021), mène une politique de transfert d’eau du fleuve vers les grandes exploitations agricoles exportatrices (tomates cerises, maïs doux, mangues, oignon, carotte, et cetera) et vers des grandes capitales nationales (Dakar, Nouakchott) ou régionales (Saint-Louis).

À ces inégalités d’allocation de ressources validées par les pouvoirs politiques, viennent se greffer les changements globaux, notamment la sècheresse depuis les années 1970, mais aussi l’intrusion saline et la menace de submersion marine accrues par les aménagements hydrauliques sur le fleuve Sénégal. Le fonctionnement du barrage de Diama, tout en étant utile pour réguler le cours d’eau et soutenir des activités humaines, entraîne aussi des « effets collatéraux » potentiellement néfastes. De juillet à novembre, l’estuaire du fleuve Sénégal est envahi par les eaux issues des lâchers du barrage de Diama, assimilables à des crues artificielles particulièrement sporadiques et intempestives, source d’inondations (Kane, 2003). Le barrage modifie le cours naturel de l’eau, réduit la quantité d’eau douce qui arrive en amont en augmentant la salinité en aval et favorise la prolifération du typha, plante invasive, sur ses berges.

Par ailleurs, les rejets d’eaux usées non traitées de la population, des petits entrepreneurs et des agro-industries entretiennent une pollution des ressources en eau de surface. Les grandes entreprises agro-industrielles (Compagnie Sucrière Sénégalaise, Société de Cultures Légumières, Compagnie Agricole de Saint Louis, et cetera) occupant une superficie de 22 000 ha (Sall et al., 2019), sont tournées vers la production intensive et l’exportation de produits agricoles (canne à sucre, tomate, riz, et cetera) ; ces agro-industries contribuent non seulement à la surexploitation de la ressource (environ 275 millions m3 d’eau par an, Kamara et al., 2021), mais aussi à sa pollution par les intrants agricoles, les ruissellements et par le déversement d’eaux usées non traitées selon certains de nos interlocuteurs.

Au total, les espaces ruraux, dont l’habitat est dispersé et le poids politique faible, restent à l’écart des investissements étatiques et privés pour la production d’eau, en même temps que les ressources en eau locales subissent les ponctions et rejets d’activités économiques internationalisées.

Des pratiques de consommation directe des eaux brutes qui augmentent les vulnérabilités

Les opérateurs et gestionnaires de services d’eau interrogés s’accordent pour dire que le prix de l’eau a une grande influence sur la quantité d’eau potable consommée ; en d’autres termes, plus l’eau est chère, moins les usagers précaires en consomment. La cherté de l’eau pousse non seulement à un usage modéré de l’eau fournie par le réseau d’eau potable, mais aussi à l’usage complémentaire voire exclusif de sources non protégées (puits, rivière). Dans ce cas, certains habitants ne semblent pas se soucier des risques sanitaires qu’ils peuvent encourir, tandis que d’autres, sans avoir d’autres alternatives, peuvent être contraints de la consommer sans réelle inquiétude, selon un de nos interlocuteurs dans la commune de Ronkh : « l’eau fait partie de leur culture, ils ont coutume de la consommer ». L’eau du fleuve a été depuis longtemps la seule source d’approvisionnement en eau, car les premières stations d’eau potable sont installées dans la zone vers les années 2003 (enquête de terrain, 2023). Les habitants peuvent tomber malades sans faire le rapport avec l’eau non potable qu’ils consomment, par manque de preuve médicale. Dans la zone, les postes de santé, sous équipés, ne pratiquent pas d’analyses, réservées aux établissements hospitaliers des grandes villes du pays.

Photo 2

Usages et pollutions anthropiques de l’eau du fleuve Sénégal (village de Kassack, commune de Ronkh, région de Saint-Louis) (26/02/2023)

Les pratiques d’usage de l’eau des marigots, eau brute de surface sans traitement, s’accompagnent de risques environnementaux et sanitaires, et en même temps, contribuent à dégrader la qualité de cette même eau. Malgré tout, l’usage de l’eau de surface est une sorte de remède. En effet, « avec les coupures répétitives et de la cherté de l’eau, la population n’a pas d’autre choix que de consommer l’eau des rivières » indique un de nos interlocuteurs.

En outre, des inégalités écologiques sont induites par les activités domestiques (vaisselle, lessives, rejets d’eaux usées, et cetera), mais aussi l’agriculture (pollution par pesticides), sans oublier les éleveurs (lavage et abreuvage du bétail) (photo 2). Ces activités anthropiques provoquent en particulier l’eutrophisation de l’eau avec le développement de plantes aquatiques (typha ou algues), dont certaines sont toxiques. La progression du typha sur les berges (photo 2) a été très rapide depuis la mise en place du Barrage de Diama, comme l’a documenté Marieme Mboup (2014). La température élevée, couplée à des eaux calmes et à des concentrations importantes en nutriments, est considérée comme le facteur le plus efficient dans leur prolifération (Levain et al., 2021). Enfin, le gestionnaire du réseau de N’Diatene mentionne des sources de pollution accrue en hivernage, en particulier les charges polluantes accumulées dans des eaux stagnantes et des effluents agricoles non traités de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (enquête de terrain, 2023).

La potabilité des eaux distribuées en question

Même lorsqu’il existe un réseau d’adduction d’eau potable efficace, comme ceux de Kassack (20 km de linéaire, 205 abonnés (voir carte 8)) ou N’Diatene, (25 km de linéaire, 700 abonnés), il n’est pas confirmé que l’eau distribuée est réellement potable, du fait que les analyses ne sont pas réalisées régulièrement et que le matériel est objectivement vétuste. Par ailleurs, la plupart des opérateurs n’ont pas les compétences requises pour le traitement de l’eau puisqu’en général, ils ne reçoivent qu’une formation accélérée pour avoir les bases de ce métier avant de prendre leur service. Le traitement de l’eau ne se fait pas toujours selon les normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le niveau maximum de sulfate est de 250mg/l d’après l’Union européenne (UE) depuis 1998 pour une eau destinée à la consommation humaine, l’OMS fixant le seuil à 500 mg/L en 1993. Or, les fontainiers n’ont d’autre choix que d’utiliser les produits chimiques qu’ils achètent sur le marché local de manière approximative. Ainsi, « pour traiter un volume d’eau de 50 m3, j’utilise généralement 21 kilogrammes de sulfate ou 6 litres de chlore », précise un fontainier (enquête de terrain, 2022). La consommation d’une telle eau pourrait porter atteinte à la santé à moyen ou à long terme du fait que ce dosage des produits chimiques est insuffisant pour éliminer tout risque bactériologique.

Face à des choix techniques et économiques qui maintiennent le prix de l’eau du réseau à un niveau élevé, les populations plus précaires retournent fréquemment à un usage des eaux brutes polluées. Les inégalités sociales et sanitaires se renforcent mutuellement dans les villages enquêtés au nord de Saint-Louis. Les pistes de remédiation semblent ténues ; néanmoins, elles méritent d’être discutées.

Carte 8

Principaux ouvrages et infrastructures de desserte en eau potable de la zone d’étude

Signaux de résilience et perspectives

Les solutions techniques conventionnelles (interconnexions, usines de potabilisation, et cetera) sont mobilisées en fonction des ressources financières et humaines et des orientations des politiques publiques. Ces dernières, fortement étatisées, ont subventionné la construction d’un certain nombre d’usines de potabilisation dans les espaces ruraux du Gorom-Lampsar durant les années 2010 (carte 9). Néanmoins, la maintenance de ces usines et l’exploitation des réseaux ne sont pas assurées par l’investisseur initial (l’État) ; ils ont été délégués aux associations d’usagers (gestion communautaire) puis, depuis la dernière réforme de l’hydraulique rurale au Sénégal, à des exploitants privés. Dans ce contexte, il s’agit d’explorer des pistes de réaction et transformation pour la réduction des inégalités environnementales et d’adaptation, et d’en évaluer la pertinence.

Carte 9

Localisation des ouvrages hydrauliques du système d’adduction d’eau potable de Gorom Lampsar

La place de l’État dans la conduite des politiques publiques des services d’eau

La question de la remédiation aux inégalités sociales renvoie au rôle et à l’intervention des politiques publiques. L’eau n’est pas une compétence partagée au Sénégal ; il est du ressort de l’État de lutter contre ces disparités en réduisant le prix de l’eau et en facilitant l’accès aux équipements hydrauliques (branchements domiciliaires). L’État du Sénégal, à travers le ministère de l’Eau et de l’assainissement, définit les politiques et stratégies nationales, l’organisation du partage des responsabilités entre acteurs et organise la mise en œuvre des programmes d’investissements dans les services d’eau potable. En complément de l’action étatique centralisée (Ministère, Office des Forages Ruraux) et déconcentrée (Direction régionale de l’Hydraulique), des acteurs privés interviennent dans la construction et l’exploitation des réseaux et usines. L’exploitation de l’eau est ainsi confiée à l’opérateur privé SEN’EAU en espaces urbain et péri-urbain et à des opérateurs privés (SDER, SEOH) et communautaires (ASUREP) en espaces ruraux (carte 7). La situation des espaces ruraux connaît actuellement une période de transition voire de turbulence : l’Office des Forages Ruraux (OFOR), établissement public de l’État créé en 2014, est chargé de procéder à la délégation de service public de l’alimentation en eau dans les espaces ruraux du Sénégal, l’État restant propriétaire des infrastructures. Dans les zones rurales non encore couvertes par des délégataires, les ASUREP, continuent à assurer leurs fonctions dans une partie de notre zone d’étude rétive à la réforme, celle-ci se mettant en place progressivement en fonction des contextes locaux.

Les pistes de résilience et de lutte contre les inégalités environnementales

La notion de résilience inclut une démarche sociale au-delà de la réponse technique dans un système ; prenant en compte le pouvoir politique, les régulations et l’accompagnement que celui-ci met en place, la grille de lecture de la résilience permet d’appréhender l’efficacité des solutions apportées à une carence, à un problème (adaptation, transformation, évolution, et cetera ), au regard des facteurs structurels des inégalités de modalités d’accès à l’eau (Lhomme et al. , 2010).

Les leviers d’action pour réduire les inégalités environnementales liées à l’eau domestique sont de plusieurs ordres et comportent d’importantes limites : activation du droit au service d’eau (I), adaptation des modes de gestion (II) et organisation de la société civile (III).

(I) Les disparités environnementales, telles que révélées par les résultats, ne se limitent pas uniquement à l’allocation de la ressource en eau entre la ville (Saint-Louis) et campagnes (villages). En effet, elles soulignent également des enjeux socio-économiques et historiques profonds (Lejeune, 2015). Les politiques d’approvisionnement en eau ont souvent été marquées par des dynamiques de pouvoir et d’inégalités, remontant parfois à l’époque coloniale. Les autorités coloniales ont mis en place des modalités d’approvisionnement en eau potable qui étaient accompagnées de mesures restrictives de consommation, notamment à l’égard des populations autochtones. Ces disparités reflètent les défis persistants du développement des territoires ruraux, où l’accès à des ressources vitales comme l’eau demeure un élément central de la lutte pour l’équité et la justice environnementale (Deldreve, 2020). Cependant, il est nécessaire de retenir que la perspective socio-historique, s’imbrique avec d’autres facteurs tels que les dynamiques économiques et sociales en cours, l’urbanisation, ainsi que les structures de pouvoir en place et les politiques publiques actuelles (réformes et application du modèle de délégation de service aux opérateurs privés).

Ces disparités dans l’accessibilité à l’eau dans la région de Saint-Louis mettent en évidence un exemple concret des inégalités environnementales. En effet, les populations urbaines sont mieux desservies en infrastructures et bénéficient d’un accès facile à l’eau avec taux d’accès de (73%), tandis que les espaces ruraux affichent un taux d’accès moins élevé (66%), malgré le fait que l’accès à l’eau potable soit reconnu comme un droit universel de l’Homme depuis 2010. Selon Tabi et Gremmel (2013), la question du droit à l’eau suscite un débat normatif et idéologique et ses défenseurs insistent sur le caractère essentiel et vital de l’eau, ainsi que sur la nécessité d’un accès universel à cette ressource. Ils voient dans le droit à l’eau un moyen de lutter contre la pauvreté et les inégalités d’accès et de remédier aux effets sociaux de la diffusion à l’échelle mondiale du principe néolibéral de la « marchandisation de l’eau » (Tabi et Gremmel, 2013). Cette marchandisation de l’eau est l’appréciation dominante durant nos enquêtes de terrain « le prix de l’eau est très élevé » : notre interlocuteur bien informé des aspects techniques des services d’eau, M. Seck, estime qu’il y a « beaucoup de désagrément », qu’il « paye cher » et qu’il « n’a pas la qualité d’eau qui lui convient ». Les résultats montrent, en plus, de ces disparités géographiques ou spatiales de l’accès à l’eau, d’autres contraintes sanitaires et économiques qui creusent le fossé entre la population étudiée. Les inégalités d’accès à l’eau potable sont fortement influencées par le coût élevé des services, particulièrement préoccupant dans les zones rurales où les villageois, souvent confrontés à la pauvreté, dépendent d’une seule source de revenu pour le ménage, avec en moyenne au moins cinq personnes par foyer. De plus, les inégalités environnementales englobent des aspects relatifs aux conditions de vie liées à l’habitat (construit ou auto-construit) et à l’assainissement, des dimensions que nous n’avons pas spécifiquement étudiées en corrélation avec l’eau potable. Les inégalités environnementales se manifestent également par la distance à parcourir pour atteindre un point d’eau saine, ainsi que par la capacité financière à accéder à l’eau du réseau ou au service. Le défi de devoir se déplacer sur de longues distances pour obtenir de l’eau, que ce soit en pirogue, en voiture, en chariot ou en charrette, crée une inégalité socio-environnementale certaine.

Selon Lejeune (2015), il est urgent de trouver des réponses à l’échelle locale, nationale et internationale afin de restaurer la qualité de vie et de l’environnement des populations. Le droit apparaît ainsi comme la réponse publique à l’inégalité et le moyen de limiter le cumul des discriminations dont font l’objet certains groupes de populations (Charles et al., 2020). Aujourd’hui même, ces droits à l’eau et à l’assainissement n’ont pas valeur juridique opposable, ils restent dans le champ des objectifs internationaux (ODD[7]) et de « simples directives » pour les États qui les affichent dans leurs outils législatifs et constitutionnels (Ruf, 2017 ; Belaïdi, 2012). Si l’ordre international émet de grands principes, les États ou les collectivités territoriales sont responsables de la qualité des services à la population.

Ainsi, la mise en œuvre effective de l’accès à l’eau et de la « sécurité de l’eau » repose sur les pouvoirs publics (États, collectivités publiques), dans le cadre fréquent d’une délégation à des opérateurs privés, multinationales, et cetera. Ces derniers n’investissent pas dans des zones où les populations ne sont pas solvables, ce qui provoque des émeutes contre les multinationales comme cela a été montré pour l’Amérique latine (Fournier, 2001). Même lorsque les ONG contribuent à l’équipement en bornes-fontaines ou branchements, le prix du service d’eau calculé sur les coûts de revient et de fonctionnement réels dépasse la capacité à payer des usagers. Sur le plan de l’exploitation, l’organisation communautaire présente des atouts comme la confiance dans des fontainiers locaux, qui connaissent leur profession et la population. Franck Poupeau (2022) souligne qu’en Amérique latine les réseaux communautaires auto-organisés offrent une alternative utile à l’absence d’équipement des quartiers informels. Toutefois, pour d’autres auteurs, l’activité des intermédiaires et des gérants potentiellement intéressés par les bénéfices financiers du service apparait parfois comme une entrave à un fonctionnement démocratique du service et à une distribution égalitaire de la ressource (Baron et Bonnassieu, 2012). L’enquête terrain de février 2023 a montré également que, face à une panne du système en place dans une localité, l’attente de la réparation peut durer des mois, en fonction de l’efficacité de l’intervention du maire et du chef de village auprès des gestionnaires. Finalement, aucune des modalités de gestion ne permet a priori de maîtriser de manière satisfaisante les stratégies d’accès à des ressources. Les facteurs d’inégal accès à l’environnement, ou aux ressources environnementales, relèvent de la situation des populations dans un village bien équipé, dont le réseau est bien géré et soutenu par des investissements (ce qui renvoie à l’implication d’élus locaux ou de gestionnaires dynamiques) ; il est facteur également de la qualité du milieu et de la ressource, affectée par les aménagements, les pompages et les rejets des entreprises agro-industrielles d’exportation (riz, canne à sucre, maraîchage, et cetera).

Puisque le droit à l’eau et à l’assainissement n’est pas juridiquement opposable, il s’agit donc d’amener les acteurs gestionnaires et financeurs des services d’eau à travailler sur les inégalités environnementales à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Les modes de gestion communautaires ou par les associations d’usagers rencontrent indéniablement des limites. Au bout d’une décennie de fonctionnement, une bonne partie des gestionnaires communautaires sont confrontées à des problèmes comme la densification de la population, l’opacité dans la gestion financière, la complexité du système hydraulique, le manque de renouvellement du matériel et d’extension du réseau ce qui ne permet pas d’assurer de façon pérenne le service de l’eau.

(II) Une voie réside sans doute dans la territorialisation des politiques publiques, de manière à ajuster les modes de gestion aux contextes locaux : ici, maintenir des associations d’usagers qui assurent un fonctionnement cohérent du service d’eau et sont soutenues par la commune, là déléguer la gestion du service à des acteurs privés en assurant le suivi du contrat pour consolider la qualité du service. L’enjeu est d’assurer la maintenance, ce qui nécessite de combiner du financement endogène par la facture d’eau et des aides publiques, l’État restant propriétaire des infrastructures. L’accord de délai de paiement permet aux populations de ne pas être coupées d’eau en raison d’arriérés de paiement et il évite le recours aux sources d’eau non potable, ce qui contribue à réduire les risques sanitaires. Cette pratique démontre l’adaptabilité des modèles communautaires pour répondre aux besoins spécifiques des populations locales. À notre connaissance, cette adaptabilité n’est pas prise en compte par les contrats de gestion de l’eau public-privé au Sénégal.

Les moyens d’adduction et de distribution et l’allocation de la ressource sont planifiés ; ils sont décidés par des institutions (OMVS, OFOR, OLAC (Office des lacs et cours d’eau), et cetera) sur lesquelles les communautés locales et les élus ruraux n’ont pas prise. L’Agence régional de développement (ARD) semble occuper une position intéressante dans la gouvernance, en suivi de proximité des projets d’équipements par les ONG et bailleurs ; mais elle semble décrocher de l’accompagnement quotidien, tout comme la Division régionale de l’hydraulique (DRH), qui ne dispose pas des moyens de ses missions et fonctions. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas décisionnelles sur l’allocation de la ressource en eau.

(III) Alors que les limites des modes de gestion vis-à-vis de la réduction des inégalités environnementales sont identifiées, notre enquête « bute » sur la question des mobilisations collectives pour l’égalité d’accès à l’eau dans leurs dimensions territoriales, tant celles-ci semblent éparses et non coordonnées. La littérature indique que les leviers de mobilisation collective ou communautaire reposent sur une revendication de l’accès au service, consolidée par le sentiment d’appartenance au territoire, comme aux États-Unis, là où la notion est apparue à travers le mouvement de la justice environnementale. Au Sénégal, des organisations citoyennes et habitantes portent ponctuellement des revendications, en réaction à des dysfonctionnements conjoncturels ou chroniques, pour réclamer un système d’adduction d’eau potable adéquat ou pour contester la réforme communément appelée « privatisation » par les populations. Selon le représentant des usagers dans la commune de Diama « parfois ont des émissions radio (communautaire) et des marches sont organisé pour critiquer la mauvaise gestion du service de l’eau ». Les femmes, traditionnellement affectées au transport de l’eau notamment dans un village comme Lampsar, figurent en première ligne de ce combat. Néanmoins, ces initiatives se mènent « à bas bruit », sans médiatisation d’ampleur ni relais de mouvements activistes.

Les populations les plus fragiles semblent rester à l’écart des organisations sociales qui leur permettraient d’avoir des porte-voix et des outils de structuration d’une action collective. L’intervention des ONG et les coopérations internationales apportent des soutiens techniques à la mise en œuvre des installations de production et de distribution, un accompagnement socio-économique, mais elles ne modifient en rien les rapports entre les autorités politico-administratives, les délégataires du service et les usagers. Plusieurs travaux soulignent également l’insuffisante association des communautés habitantes aux décisions d’aménagement de leur espace de vie au Sénégal (Ba, 2020). La mise en lumière des zones particulièrement touchées par le cumul d’inégalités, ainsi que la concertation et la collaboration de politiques avec les acteurs clés locaux, pourraient contribuer à mettre en avant les impacts différenciés des politiques publiques et souligner la nécessité d’être à l’écoute des revendications et des initiatives locales en matière environnementale et sociale (Lejeune, 2015).

Conclusion

L’accès à l’eau potable, les changements globaux et la préservation des milieux aquatiques contre les pollutions sont autant d’enjeux auxquels les populations, notamment dans les pays en développement, sont confrontées. L’endettement des pays et la faible marge de manœuvre sur la fiscalité en Afrique de l’Ouest (AFD, 2023) conduisent à confier à des acteurs tiers une partie de l’exploitation et de l’investissement dans les services publics à la population. Aujourd’hui, le Sénégal étant indépendant depuis 64 ans, les arbitrages socio-politiques et financiers poursuivent une attribution sélective de la ressource en eau aux acteurs dominants, en particulier urbains ; le lac de Guiers, alimenté par le fleuve Sénégal, fait l’objet d’une surveillance majeure pour l’alimentation de Dakar. Les populations rurales sont équipées de façon aléatoire ; le statut social de populations à faibles revenus s’ajoute à la vulnérabilité environnementale (la rareté de l’eau douce). Les multiples menaces (pollution, salinisation) obligent les plus démunis à subir ou au mieux à s’adapter, mettant ainsi en évidence le lien étroit entre la dimension sociale et environnementale. Appliquée à plusieurs échelles (planétaire, relations Nord-Sud, local, et cetera), la notion d’inégalités environnementales permet de conjuguer la question de la précarité socio-économique à celle des disparités d’accès aux ressources environnementales et aux services vitaux.

Si la réforme de la distribution d’eau en espace rural vise à rationaliser la gestion du service d’eau, la question de la protection des eaux brutes n’est pas pour autant résolue et les villageois restent manifestement éprouvés face à l’insuffisance d’infrastructures hydrauliques (domiciliaire) et à la tarification très coûteuse de l’eau. En outre, faiblement déployés sur le terrain, les acteurs publics étatiques, peu présents sur le terrain, restent éloignés des problématiques locales de tensions sur les ressources, de pollutions liées aux modes de production et de consommation et de creusement des inégalités économiques et sociales. Dans une perspective de justice spatiale, il est nécessaire de prendre en compte des besoins spécifiques des communautés rurales marginalisées et ce qui pourrait passer par la mise en place d’une gestion décentralisée de proximité plus adaptée aux réalités locales, essentielles pour répondre efficacement aux besoins en eau des communautés, mais aussi lutter contre les inégalités environnementales.

Appendices

Annexes

ANNEXE 1. Guide d’entretien avec acteurs institutionnels

Tableau

ANNEXE 2. Entretiens effectués pendant la thèse (2021 et 2023)

Tableau

Notes

-

[1]

Selon la théorie économique des biens, l’eau est classée dans les biens rivaux mais non exclusifs, et les services d’eau plutôt comme un bien de club.

-

[2]

La résolution 64/292 (2010) de l’ONU reconnait « le droit à l’eau potable et à l’assainissement sûrs et propres comme un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et du droit à l’exercice de tous les droits de l’homme ». Le Conseil des droits de l’homme a par la suite confirmé cette reconnaissance en septembre 2010.

-

[3]

Pour plus d’information, consulter le site internet de Kobotoolbox, [en ligne] URL : https://www.kobotoolbox.org/

-

[4]

Cette activité était (et est toujours) dévolue aux femmes et aux enfants (jeune-fille), source d’inégalité de genre.

-

[5]

Terrains menés en février-mars 2023, localités de Kassack-Sud, M’Bakhana, N’Diatène, Ronkh ; Thèse en cotutelle entre l’UCAD et l’Université Rennes 2 depuis février 2021.

-

[6]

Créées par l’Arrêté Interministériel N°5612 du 20 mai 1997, les ASUREP sont des associations locales chargées de gérer le fonctionnement technique et administratif de la distribution d’eau potable aux habitants.

-

[7]

ODD : objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unis, cible cibles 6.1 « assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable ».

Bibliographie

- Agence française de développement (AFD), 2023, L’économie africaine 2023, La Découverte, 127 p.

- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2015, Pauvreté et condition de vie des ménages, rapport, 14 p.

- Anselme B., Durand P., Thomas Y. F., 2010, L’impact de l’ouverture de la brèche dans la langue de Barbarie à Saint-Louis du Sénégal en 2003 : un changement de nature de l’aléa inondation ?, juillet 2010, European Journal of Geography, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/cybergeo/23017

- ASPRODEB-IPAR, Banque Mondiale, 2009, Changements structurels des économies rurales dans la mondialisation, Programme RuralStruc Phase II, Sénégal, [En ligne] URL : https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipar.sn

- Ba C., 2020, Le citoyen, l’expert et le politique : quelle place pour les savoirs locaux dans la lutte contre les changements climatiques ?, L’Espace Politique, 40, 27 p.

- Baechler L., 2012, La bonne gestion de l’eau : un enjeu majeur du développement durable, L’Europe en Formation, 365, pp 3 - 21.

- Banerjee S. G., Morella E., 2011, Africa’s water and sanitation infrastructure: access, affordability, and alternatives, Washington DC , World Bank Publications, 436 p.

- Baron C., Bonnassieu A., 2012, Les enjeux de l’accès à l’eau en Afrique de l’Ouest : diversité des modes de gouvernance et conflits d’usages, Mondes en développement, 156, pp. 17-32.

- Belaïdi N. (dir.), 2012, Eau et sociétés. Enjeux de valeurs. Les ambivalences du droit face à la complexité de l’environnement, Coll. Droits, Territoires, Cultures, Bruylant, 253 p.

- Blanchard M., 1931, L’adaptation de l’hygiène aux divers stades de la vie de l’indigène aux colonies dans l’équipement sanitaire des colonies, Le Mouvement sanitaire, pp. 10-14.

- Blanchon D., Moreau S. et Veyret Y., 2009, Comprendre et construire la justice environnementale, Annales de géographie, 665-666, pp. 35-60.

- Bourg D., 2020, Inégalités sociales et écologiques, Une perspective historique, philosophique et politique, R evue de l’OFCE, 165, pp. 21-34.

- Camara C. 1968, Saint-Louis du Sénégal, évolution d’une ville en milieu africain , IFAN, Dakar, 292 p.

- Charles L., Emelianoff C., Ghorra-Gobin C., Roussel I., Roussel F. X. et Scarwell H. J., 2020, Les multiples facettes des inégalités écologiques, Développement durable et territoires, 11, 2, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/developpementdurable/3892

- Debela B. K., Bouckaert G. et Troupin S., 2020, Access to drinking water in sub-Saharan Africa : does the developmental state doctrine matter ? International Review Of Administrative Sciences, 88, pp. 411-430.

- Deldreve V., 2020, La fabrique des inégalités environnementales en France. Approches sociologiques qualitatives, Revue de l’OFCE, 165, pp. 117-144.

- Deldrève, V., Candau, J., 2014, Produire des inégalités environnementales justes ?, Sociologie, 5, 3, 2014, pp. 255-269.

- Durand, M., Jaglin S., 2012, Inégalités environnementales et écologiques : quelles applications dans les territoires et les services urbains ?, Flux, 89-90, 3-4, 2012, pp. 4-14.

- Edelenbos J., Lubell M., 2013, Integrated Water Resources Management : A Comparative Laboratory for Water Governance, International Journal of Water Governance , p. 177–196.

- Edelenbos J., Teisman Geert R., 2011, La gouvernance de l’eau les actions de l’État, entre la réalité de la fragmentation et le besoin d’intégration, Revue Internationale des Sciences Administratives, 77, p. 5-30.

- Emelianoff C., 2006, Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ? ESO Travaux et Documents, 25, Rennes, pp. 35-43.

- Emelianoff C., 2008, La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel, Écologie and politique, 35, 1, pp. 19-31.

- Fournier J.-M., 2001, L’eau dans les villes d’Amérique latine, Collection Géographie sociale, L’Harmattan, 120 p.

- Gac J.-Y., Carn M. et Saos J.-L., 1986, L’invasion marine dans la basse vallée du fleuve Sénégal : II.- Période 1980-1983, proposition d’un nouveau modèle d’intrusion continentale des eaux océaniques, Revue d’Hydrobiologie Tropicale, 19, 1, pp. 3-17.

- Holifield R. , 2001, Defining environmental justice and environmental racism, Urban Geography , vol. 22, 1, pp. 78-90.

- Hounmenou B. G., 2006, Gouvernance de l’eau potable et dynamiques locales en zone rurale au Bénin, Développement durable et territoires, Dossier (6), 19 p.

- Kamara S., Martin, P. et Coly, A., 2021, Transfert d’eau et développement urbain dans le bassin aval du fleuve Sénégal, Journal International Sciences et Techniques de l’Eau et de l’Environnement, 4, 3, pp. 29-41.