Abstracts

Résumé

La Bretagne méridionale présente un réseau hydrographique riche et contrasté, qui marque en profondeur les territoires en les organisant en bassins plus ou moins ouverts sur la façade maritime ou l’intérieur des terres. L’eau est indispensable pour produire les denrées mais aussi pour échanger et pour percevoir des revenus. Les seigneurs tirent profit des rivières et des marais en imposant des types de prélèvements différents. Les logiques d’organisation de l’espace, liant usages de l’eau et conflits, permettent d’esquisser certains traits des sociétés rurales médiévales : comment étaient organisés les prélèvements ? Comment appréhender les conflits à travers les sources ? Sur quels outils les seigneurs prenaient-ils appui pour les résoudre et asseoir leurs droits ? En croisant les approches historique et géographique, cet article se propose d’esquisser quelques traits essentiels pour une thématique qui reste encore largement à explorer.

Mots-clés :

- conflit d’usage,

- écluse,

- eaux,

- estuaire,

- inondation,

- marais,

- pêcherie,

- vulnérabilité

Abstract

The water system of the Southern part of Brittany is both rich in perspectives and contrasted. Territories are deeply affected by this with several basins more or less open on the seafront or inland. Water is essential for producing food, exchanging or collecting seigniorial income. Landlords take advantage of rivers and swamps by imposing various types of fees. The logic of spatial organization, linking water uses and conflicts, leads to examinate certain features of medieval rural societies: how were the seigneurial income organized? How could we study conflicts? Which tools did the landlords use and how did they establish rights? By crossing historical and geographical approaches, this paper aims to underline some essential features that still remain largely to be explored.

Keywords:

- conflicts for use,

- lock,

- water,

- estuary,

- flood,

- swamp,

- fishing ground,

- vulnerableness

Article body

Introduction

Les contentieux liés à l’eau (Sarrazin, 2012, p. 35), mais aussi les ressorts des risques (Ciriacono, 1994, p. 139-149 ; Becerra et Peltier, 2009, p. 552 ; Sarrazin, 2014 ; Athimon, 2021) ont été bien étudiés pour la façade atlantique du royaume de France à la fin du Moyen Âge. Les espaces de marais ont particulièrement retenu l’attention : ils concentrent « les enjeux de pouvoir sur la régulation historique », « les concurrences de mise en valeur » ainsi que « les risques environnementaux » (Sarrazin, 2012, p. 35). Ces territoires, qui occupent des superficies plus ou moins vastes, ne sauraient à eux seuls illustrer toute la diversité des situations.

Les campagnes intérieures, en position rétro-littorale, sont sujettes à d’autres problématiques liées à l’eau : transports, mise en valeur des zones humides, franchissements des obstacles naturels, et cetera. Les sources restent très discrètes sur les dispositifs techniques mis en place par les hommes. Nous ne savons pas, par exemple, si des parcelles étaient irriguées. De même, nous ne pouvons localiser précisément les parcelles ni saisir les liens avec les réseaux hydrographiques. Les cours d’eau font l’objet d’aménagements, avec des moulins, des écluses ou des pêcheries, qui perturbent plus ou moins l’écoulement naturel et peuvent engendrer des conflits avec les menaces d’inondations ou le détournement des ressources – par l’intermédiaire de canaux ou d’autres dispositifs de retenue. Les sources portent la trace de ces dysfonctionnements, car ils donnent naissance à des conflits majeurs – destructions de dispositifs, opérations préméditées et parfaitement organisées, procédures judiciaires au long cours, et cetera – qui fragilisent les communautés rurales. Les historiens disposent d’informations restreintes, centrées sur des cas particuliers. Toute la difficulté tient à l’extrapolation et au recoupement des données avec d’autres aires.

La Bretagne méridionale, constituée du Vannetais et du Nantais, offre un exemple probant. Elle lie des espaces d’estuaire et de terres basses, qui se disséminent tout au long de la côte atlantique, à des espaces intérieurs, en partie tournés vers les façades maritimes (Touchard, 1967). Le Vannetais et le Nantais présentent deux visages contrastés, liés en partie aux structures agraires qui se consolident à la fin du Moyen Âge. Les derniers travaux historiques invitent à croiser les regards géographiques et économiques (Rabot, 2017a, p. 225-251, 323-341). Sans tomber dans le déterminisme, il paraît essentiel de souligner les positions des cours d’eau pour appréhender les logiques d’aménagement. L’espace nantais regorge d’exemples qui ne se limitent pas au seul accès à la ressource en eau. Derrière, se cachent d’autres enjeux, de pouvoir ou fiscaux, qui ont laissé des traces davantage visibles dans les archives.

Les aveux et dénombrements établis par les seigneurs – ou à leur demande par leurs tenanciers et vassaux – laissent entrevoir des traits généraux, comme la multiplication des péages et autres droits de passage frappant les rivières. Les scribes s’attardent sur les montants payés par les marchands :

« […] Item, y a un certain devoir sur Loyre que l’en prent sur les marchandies et denrées ensuivantes. Savoir est, sur chacun muy de ble montent et bessent par la ripvière de Loire, II deniers. Pour chacun muy de vin, II deniers. Pour chacun muy de seil, II deniers. Pour chacun challon portant VI muyz de […] moins ou portant plus doit un sallage qui vault IX soulz. Pour chacun muy de noez, II deniers. Et de tout autre meage pour chacun muy, II deniers pour tout challon et vessel qui porte peaultre quelconque marchandie qu’il portege pour chacune peaultre, III deniers. Pour le nouage de chacune sentine, II soulz VI deniers la première foiz que elle passe. Pour chacun millier de fer et d’acier, XII deniers. Pour chacune meulle mollin, IIII deniers. Pour chacun millier de merrain et aisil, IIII deniers. Pour chacune cacre de cuir, XVI deniers. Pour chacune charge de estain et de acier, IIII deniers. De chacun cent de lampraes, d’allouses, de saulmons, de peisson seit et de toute paerie de peissons, de harens, de figues de […] de ouignon et ails, le cinquiesme de chacune espèce. Pour chacune couecte de plume de chacune comere, IIII deniers. Pour chacune huge, de chacun pie, IIII deniers. Et si il trespasse lesdiz acquistz senz poier, ilz doivent prendre les denrées et le vessel. Lequel devoir peut bien valoir communs ans IIIIXX livres […][1] ».

La fin du Moyen Âge (xiv e-xv e siècles) est une période de bouleversements et de crises, à laquelle l’eau se trouve mêlée. Que ce soit en Vannetais ou en Nantais, des entreprises de reconstruction agraire sont menées, avec des chronologies et des ampleurs différentes, suivant les soubresauts qui affectent les campagnes. Les conflits prennent des tournures différentes suivant qu’on les appréhende au niveau local – querelles entre propriétaires fonciers – ou régional – insertion dans les réseaux d’échanges et partage des revenus qui leur sont associés. Les paysans sont en partie instrumentalisés par leurs seigneurs pour servir leurs intérêts et, par la force du nombre, mener de véritables expéditions punitives contre d’autres propriétaires fonciers, accusés de perturber le bon écoulement des eaux. Ces expéditions aboutissent à de lourdes destructions (Sarrazin, 1988, p. 74-75), qui pèsent plusieurs années sur les équilibres territoriaux avec la difficulté à remettre en état les infrastructures. Comment les espaces étaient-ils justement organisés ? De quelle manière était gérée l’eau et quels conflits cette gestion entraînait-elle ? Quels sont les signes visibles dans les sources pour apaiser les tensions et limiter au maximum les risques de heurts ? Les recoupements avec d’autres sciences, telles l’hydrographie ou la géographie physique, paraissent d’autant plus nécessaires que ces questions ne se limitent pas au seul champ historique. Des dynamiques internes – seigneurs ou paysans entrepreneurs, qui souhaitent développer leur patrimoine ou leurs capacités de production, arrivée de nouveaux acteurs avec les achats/ventes – et externes doivent être distinguées pour restituer au mieux ces phénomènes.

Après avoir présenté les dynamiques hydrographiques de la Bretagne méridionale à la fin du Moyen Âge (xiv e-xv e siècles), les différents types d’aménagement seront présentés pour mieux comprendre les conflits d’usage liés à l’eau et leurs interactions avec les structures seigneuriales.

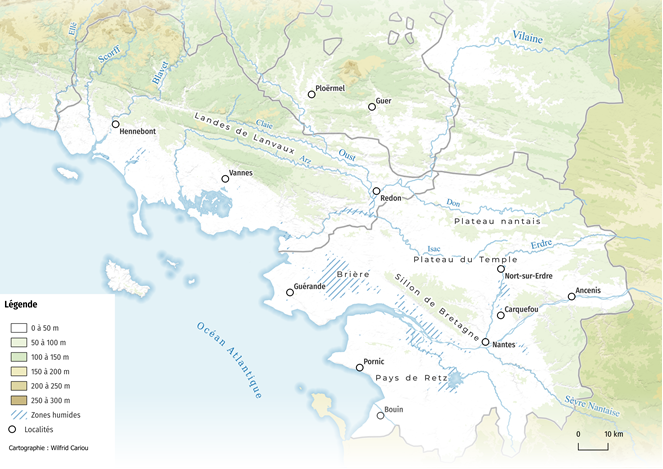

Les dynamiques hydrographiques de la Bretagne méridionale

Largement ouverte sur l’espace atlantique avec des littoraux de faible altitude et découpés par des estuaires – ou rias[2] – et des baies pouvant accueillir les bateaux et promouvoir les échanges (Bourdais, 1907, p. 336 ; Verger, 2005, 2009), la Bretagne méridionale est emblématique (Touchard, 1967 ; Tranchant, 2018 ; cartes 1 et 2[3]). Quelques ensembles doivent être distingués en tenant compte de l’orientation des cours d’eau et des systèmes agraires qui alimentent les flux. Le Vannetais connaît à la fin du xiv e siècle de profondes inflexions avec l’émergence et l’expansion au siècle suivant des domaines congéables, inconnus en pays nantais (Rabot, 2019). Les domaines congéables, ou convenants, reposent sur une dissociation rappelée dans les baux entre fonds/sol et édifices/superfices. Cette dissociation est fondamentale. Elle distingue le fonds, qui reste la propriété du seigneur foncier, le plus souvent noble, de tout ce qui repose sur ce sol et revient au convenancier. Les édifices et les superfices renvoient plus largement aux bâtiments, fossés et talus sur lesquels pèsent des revenus avec l’exploitation du bois ou des arbres implantés, comme les fruitiers et les épines. L’estuaire de la Loire, par son relief composite (Sellier, 2012, 2013 ; Thinon et al. 2013), constitue un autre élément de rupture dans l’organisation des paysages (Chauvet, 1987, p. 159-209). En tenant compte de ces critères, quatre grands types d’espace peuvent être distingués.

Carte 1

Présentation simplifiée du relief de la Bretagne méridionale

Carte 2

Présentation simplifiée de la géomorphologie de l’estuaire de la Loire

Le littoral vannetais

Le Vannetais est caractérisé par un contraste physique entre le haut pays (l’Arcoat – dans lequel s’insèrent les principaux cours d’eau) et le bas-pays (l’Armor). Organisé autour de la lagune du Morbihan, le littoral vannetais est formé d’une succession de dépressions avec des bas plateaux et des rivières peu encaissées. Le trait de côte est très découpé avec des altitudes qui dépassent rarement les 50 mètres. L’Ellé, le Blavet, le Loc’h ou le Scorff, d’orientation nord-sud, se jettent dans l’océan Atlantique par l’intermédiaire de rias qui pénètrent à l’intérieur des terres sur plusieurs kilomètres parfois. L’influence de la mer est omniprésente et n’entrave pas la mise en valeur agraire. Les auteurs du xvi e au xviii e siècle vantent la fertilité de ces territoires (Ducourtioux, 1910, p. 149-156 ; Bibliothèque nationale de France, Mélanges Colbert, 6, fol. 43-44). Ces espaces disposent d’autres atouts précieux : les terres sableuses facilitent les cultures et les parcelles peuvent être amendées avec le goémon ramassé sur les plages. Les havres et la possibilité de caboter multiplient les possibilités d’échanges. Les zones du littoral, en particulier dans le Golfe et à proximité immédiate des estuaires, rassemblent de nombreux étangs et vasières qui créent des zones valorisées. Ces éléments n’entravent pas les circulations, le littoral vannetais étant largement ouvert sur l’espace maritime.

L’arrière-pays vannetais : les landes de Lanvaux

Les landes de Lanvaux occupent les surfaces de hauts plateaux de l’intérieur. S’étendant du talus de Granchamp-des-Fontaines au plateau de Rohan, elles forment un espace intermédiaire, essentiel, pour les campagnes du Vannetais. Elles s’insèrent en effet entre la plaine littorale et le reste du territoire breton méridional, formant une zone de transition (Béchennec, 2007). Jean Gallet, dans sa thèse consacrée à la seigneurie du Vannetais entre les années 1450 et 1680, a pu parler de véritable frontière (Gallet, 1983, p. 56).

Dominé par les landes et les bois, cet espace est beaucoup moins fertile et aisé à mettre en valeur. Les landes de Lanvaux s’inscrivent dans un ensemble plus vaste, qui court des Cornouailles au Sillon de Bretagne, sur lequel nous reviendrons pour l’espace nantais. Le climat, plus frais et humide, pèse sur les aptitudes agraires : les exploitations se concentrent dans les fonds de vallées, au plus près des cours d’eau.

Orientées ouest-est, les principales rivières rendent les communications plus difficiles avec l’espace littoral. La Claie ou l’Arz, par exemple, se jettent dans la Vilaine ; seul le Loc’h permet de rejoindre directement le port d’Auray et la côte. Les hommes compensent ces difficultés en se tournant d’abord vers la satisfaction des besoins locaux, en multipliant les infrastructures comme les moulins, pour moins dépendre des échanges extérieurs en transformant sur place leurs productions.

La rive droite de la Loire et le sillon de Bretagne

Le pays nantais représente un ensemble de près de 6 800 km², à l’instar du Vannetais. L’estuaire de la Loire marque en profondeur cet espace avec une dissymétrie assez nette entre les rives droite et gauche (Garcin et al., 2006) : la première est délimitée par des dépressions proches du niveau de la mer, qui multiplient les zones humides (Grande-Brière et bassin de Campbon, vallée de l’Isac, bassins de Saffré et de Nort-sur-Erdre). Trois plateaux enserrent cet espace, avec une altitude inférieure à 100 mètres : le plateau de Guérande, celui du Temple – qui culmine à 91 mètres – et celui du Cellier à l’est – avec un point dominant à 84 mètres (Sellier, 1985, p. 214).

Un alignement de dépressions forme le cours inférieur de l’Erdre, du bassin de Nort-sur-Erdre à Carquefou. D’autres cours d’eau épigéniques, dont le tracé n’est en apparence pas compatible avec le relief, permettent de relier le nord au sud. Ces éléments sont utilisés par les hommes pour développer les circulations et implanter des équipements indispensables à la vie rurale, tels les moulins.

Le plateau nantais – associé à celui du Temple – forme l’une des dernières parties du Sillon de Bretagne. Les flancs des coteaux atteignent en moyenne 80 mètres de hauteur, dans la partie comprise entre Mauves-sur-Loire et Ancenis, ce qui constitue une sorte de barrière entre la Loire d’un côté et l’arrière-pays de l’autre, avec des vallons encaissés et parfois mal calibrés pour les débits, qui sont morcelés, sans parler des difficultés pour drainer les terres (Sellier, 1985, p. 214). Il en résulte de nombreux risques d’inondations. Cette caractéristique est encore plus accentuée pour la partie sud du comté de Nantes.

Le pays de Retz et les reliefs de coteau

Le pays de Retz, qui recouvre la majeure partie de la rive gauche de l’estuaire, est aussi le plus vulnérable aux risques liés à l’eau (cartes 1 et 2). De vastes marais, de 2 à 3 mètres d’altitude, s’intercalent entre les terres et le fleuve, formant des vasières ou « rox[4] », qui occupent de vastes superficies.

Ces territoires sont très difficiles à mettre en valeur avec la multiplication des cours d’eau aux faibles dénivelés : le Tenu par exemple – appelé Acheneau jusqu’à Vue – présente une différence de 0,80 mètre entre son point de source et la Loire (Maître, 1912 ; Gras, 1984). Le mauvais drainage oblige les hommes à créer digues et retenues pour essayer de se prémunir des excès des eaux. Ces équipements, pour être efficaces, doivent être entretenus. Attestés dès le début du xii e siècle (Sarrazin, 1988, p. 63), ils sont le fruit d’efforts accomplis par plusieurs générations d’entrepreneurs, dont les plus emblématiques restent les Cisterciens, implantés à Buzay dans les années 1130. Les frères mettent en place les premiers dispositifs observables dans la Basse-Loire. Huit étiers sont ainsi indiqués dans les sources du début du xii e siècle (ADLA, H 19).

Désignées par le terme « écluses », ces installations renvoient en réalité à toute forme de retenue d’eau, allant du simple vannage pour réguler le débit des cours à la porte maçonnée pour dévier l’eau vers un bassin/moulin ou faciliter le passage des navires. Les « écluses » peuvent à l’occasion être complexes, bien que les textes de la fin du Moyen Âge n’apportent aucun élément à leur sujet. Ils insistent en revanche sur les revenus retirés avec la perception de taxes pour leur utilisation ou usufruit. Ils n’hésitent pas non plus à présenter les conflits qui parfois s’étendent sur plusieurs décennies, comme nous le verrons plus loin, du fait des problèmes structurels.

Les différents types d’aménagements et de droits liés à l’eau

Les seigneurs de Bretagne méridionale tirent parti des nombreux cours d’eau pour multiplier les aménagements et mettre en place des taxes plus ou moins lucratives. Quelques séries comptables nous sont parvenues pour le xv e siècle uniquement, éclairant des réalités très souvent passées sous silence par les aveux et les dénombrements. Ces derniers ne mentionnent que des droits de passage ou sur des pêcheries, sans davantage de précisions : « […] Item, la saeziesme partie d’une pescherie, estante entre ledit moulin et les moulins de Scorff, affermée celle XVIe partie à Jehan Le Guirichec deix soulz par an […] » (extrait d’un minu baillé le 29 octobre 1443 par Henri du Lesle à Jean Mancel, receveur d’Hennebont, pour le rachat de terres, rentes et héritages situés dans les paroisses de Pont-Scorff et Cléguer, ADLA, B 1561). Il est très rare d’avoir des indications sur les montants perçus, qui fluctuent fortement d’une année à l’autre. Les comptes éclairent également les coûts d’entretien des équipements avec les mises et dépenses suite aux inondations par exemple. Deux types d’aménagements peuvent être distingués suivant qu’ils nécessitent des installations pérennes ou non pour lever les droits.

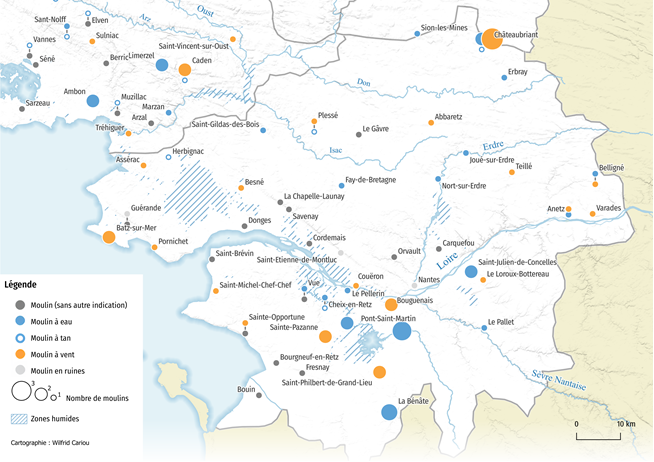

Les moulins, au service de la communauté locale

Les moulins marquent à la fois les paysages, de leur empreinte, mais aussi les hommes, en contribuant à fixer les foyers d’habitat dans un contexte marqué par la dispersion en hameaux (Pichot, 2002). Notre propos n’est pas d’établir les liens entre cours d’eau et habitat. Cette problématique dépasse très largement la question des moulins et nous en resterons aux conséquences territoriales, en matière d’aménagement. Les derniers travaux historiques invitent à reprendre ce dossier pour éclairer les logiques économiques. Les moulins ne sont plus aujourd’hui considérés comme une marque de l’arbitraire seigneurial, qui s’imposerait sans contrepartie aux paysans. Dans le sillage des recherches de Mathieu Arnoux (2012) et d’Annie Antoine (2004) pour l’époque moderne, les historiens se sont efforcés de comprendre les subtils équilibres unissant les tenanciers à leur(s) seigneur(s). Le maillage du territoire en Bretagne méridionale (cartes 3 et 4), malgré les zones d’ombre qui persistent[5], témoigne d’une volonté délibérée des seigneurs de soutenir la vie économique locale par l’intermédiaire d’infrastructures onéreuses, ne pouvant être portées par les seuls exploitants. Les comptes du xv e siècle révèlent de leur côté d’autres stratégies avec certaines familles paysannes qui accaparent les fermes pour en retirer des ressources pour soit les réinvestir dans d’autres biens, soit s’élever dans la hiérarchie rurale (Sarrazin, 2015), en jouant un rôle de pivot entre le(s) seigneur(s) et le reste de la communauté (Rabot, 2018, p. 94-99).

Carte 3

Moulins recensés dans le Vannetais aux xiv e et xv e siècles

Carte 4

Moulins recensés dans le comté de Nantes aux xiv e et xv e siècles

Les droits de passage

L’examen des sources fiscales, élaborées au moment des successions nobiliaires pour établir le montant du rachat, jette un autre regard. Les droits de passage ou péages sont essentiels dans les campagnes au Moyen Âge car ils frappent à la fois toutes sortes de marchandises et reposent sur les cours d’eau la plupart du temps. La Bretagne méridionale n’échappe pas à cette règle et les cartes suivantes soulignent la corrélation entre les deux éléments (carte 5).

Carte 5

Droits de passage recensés dans le Vannetais et le Nantais aux xiv e et xv e siècles

Les sources n’apportent que très peu d’éléments quant aux aménagements. Certains doivent prendre appui sur des constructions telles que les écluses, qui constituent un obstacle à franchir ou à contourner pour poursuivre le périple. D’autres sont reliés aux ponts, comme à Nantes, pour les bateaux venant du littoral ou ceux arrivant d’Anjou :

« […] Savoir un devoir que ledit Guillaume Leborgne a et lui appartiennent en la ripvière de Loire, savoir dous soulz et une myne de sel qu’il a et prent et liève en ladicte ripvière de Loire sur chacun chalan portant sel montant ladicte ripvière au dessous du pont de Nantes et passant par ledit pont et aussi lui est deu par chacun vesseau ainsi passant et montant es foiz et quant il est lege de l’un vesseau en un autre de sa charge douze deniers de droit devoir […] »[6]

Les ponts, pour la plupart en bois, n’ont pas laissé de traces pour le Moyen Âge. Il est donc difficile de localiser aujourd’hui leur implantation, a fortiori pour les péages. Les structures seigneuriales les plus éminentes – les châtellenies et baronnies – disposent de pancartes, comme les ports maritimes, autrement dit de montants fixés, par type de produits, devant être acquittés par tous les navires franchissant les cours d’eau (Touchard, 1967 ; Rabot, 2017a ; Tranchant, 2018). Là encore, les historiens ne connaissent pas exactement les conditions matérielles des aménagements : y avait-il un espace spécifique (un abri) où étaient versés les droits de passage ? Il devait, a minima, y avoir des espaces d’accostage, avec peut-être des dispositifs de retenue comme les chaînes pour entraver la voie d’eau et forcer tous les convois à s’arrêter.

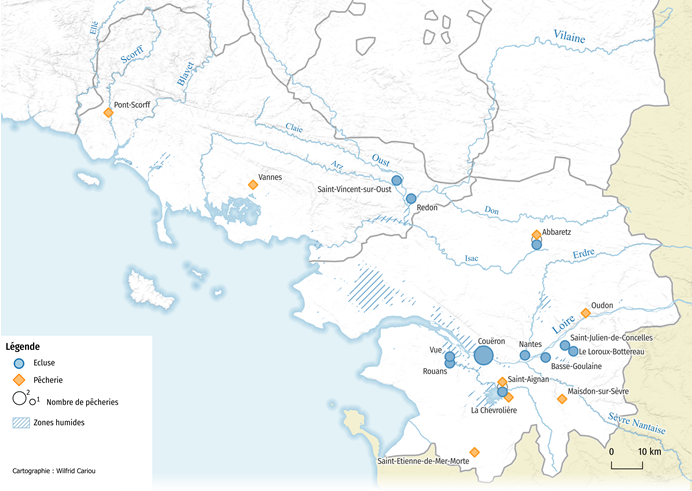

Les écluses et les pêcheries

Les sources de la fin du Moyen Âge restent très allusives sur ces points, à l’exception notable du prélèvement seigneurial. Les écluses ou pêcheries apparaissent lorsque des taxes étaient dues ou affermées. Ce dernier choix permet aux seigneurs de se décharger en quelque sorte des coûts d’entretien. Nous savons que ces derniers étaient, dans le cas des moulins, transférés aux preneurs de ferme, à charge pour eux de maintenir le bon état général du bien confié. Le faible nombre de comptes seigneuriaux conservés n’offre pas d’autres éclairages ; les aveux et dénombrements restent muets. Les seigneurs disposent en revanche de liquidités qu’ils peuvent réutiliser immédiatement, ce qui est très intéressant, surtout dans le contexte d’accroissement des difficultés. Il convient donc de se pencher sur la période antérieure, entre le xi e et le xiii e siècle, pour dégager quelques logiques à l’œuvre concernant la mise en place et le développement des écluses et pêcheries (carte 6).

Carte 6

Indications d’écluses et de pêcheries dans les sources de la fin du Moyen Âge

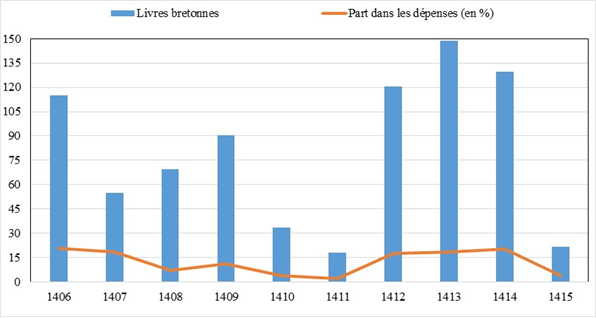

Les écluses appartiennent en premier aux seigneurs, qui marquent de cette manière le paysage en contrôlant une ressource indispensable. En ce sens, les écluses constituent un pilier de ce que Georges Duby appelait la seigneurie banale[7]. Les sources des xiv e et xv e siècles conservent les traces de cette autorité en multipliant les références à l’obéissance due par les assujettis/tenanciers. Les écluses nécessitaient des savoir-faire précis dès lors qu’elles étaient un tant soit peu élaborées : le bois occupait une position centrale, bien que délicate à appréhender faute de précisions dans les documents – les aveux et dénombrements ne présentent jamais les dispositifs techniques ni les moyens mis en œuvre pour entretenir ces infrastructures. Les cartulaires du Moyen Âge central, tel celui de Buzay, rappellent que du bois était réservé pour réparer les écluses (ADLA, H 20). Les receveurs des Huguetières incluaient une rubrique spécifique dans leurs registres de compte consacrée aux réparations de chaussées et moulins pour recenser toutes les dépenses (graphique 1). Ces constructions restaient néanmoins fragiles face aux intempéries : outre les inondations, les écluses souffraient des variations de température avec le gel (comme l’indique une déclaration de temporel, c’est-à-dire un descriptif des différents biens détenus et exploités par les communautés ecclésiastiques ; ADLA, H 23) ou encore la sécheresse. Les documents des xiv e et xv e siècles passent sous silence ce problème. Les comptes permettent en revanche de saisir la part des dépenses consacrées par les receveurs pour l’entretien des écluses : un cinquième des totaux en général, ce qui témoigne de leur importance.

Graphique 1

Montants dépensés par les receveurs des Huguetières pour les réparations de chaussées et moulins

Les pêcheries sont le plus souvent accolées aux écluses. Elles doivent être lucratives pour les seigneurs et leurs exploitants, même si elles posent des questions de partage. La plupart sont affermées, rendant impossible pour l’historien l’appréciation des revenus totaux. Les comptes ne sont pas plus utiles ici, puisqu’ils ne conservent aucune trace des transactions. Celles-ci devaient être organisées directement par les seigneurs et non leurs receveurs, ce qui empêche de les étudier. Le plus important n’est pas là. Les écluses contrôlent les espaces alentours et cette domination, tant symbolique que réelle, fait l’objet de nombreux conflits à la fin du Moyen Âge. Il faut se garder des effets documentaires. Seuls les heurts les plus marqués nous ont été transmis, du fait de leur longueur et de la nécessité de garder des traces pour les conclure. Ils désorganisent le prélèvement et, à ce titre, font l’objet de toutes les attentions pour éviter qu’ils ne se reproduisent. D’autres contentieux, plus limités ou ayant trouvé une résolution plus rapide, sous la forme de compromis, ont très certainement existé[8]. Ils n’ont malheureusement pas laissé de traces dans les archives. Derrière ces querelles se profilent des questions plus amples : quels sont les droits originels attachés aux aménagements ? Qui les a définis et dans quelles conditions s’appliquent-ils ? Comment résoudre les contentieux et vers quels acteurs se tourner ?

La multiplication des petites structures d’encadrement dans le cas de la Bretagne méridionale se heurte parfois aux temporels ecclésiastiques, qui nécessitent en général moins d’hommes pour être exploités (Rabot, 2017b, p. 143-152). Le choix des produits ou des cultures est tout aussi capital. Dans l’espace vannetais, les espaces les plus fertiles sont cantonnés à la bande littorale. L’accès à l’eau ne pose pas de difficulté et les populations de l’arrière-pays peuvent se tourner vers d’autres outils, qui reposent sur la force pour développer l’artisanat avec les moulins à tan par exemple. Le Vannetais apparaît bien plus favorisé dans ce secteur que le Nantais, avec des réseaux hydrographiques qui s’inscrivent dans des reliefs plus propices (cartes 1, 3 et 4). Les domaines congéables suivent des axes de développement similaires, longeant la bande littorale par l’intermédiaire des vallées intérieures. Implantés plutôt dans les espaces en déprise du nord et de l’ouest à la fin du xiv e siècle, les convenants sont de plus en plus nombreux dans les landes de Lanvaux en gagnant l’est (Rabot, 2019, figure 5, p. 188).

La possibilité d’échanger plus facilement via les rivières a très certainement favorisé pareilles entreprises, sans que ce soit l’élément déterminant. Les convenants s’implantent en effet en priorité dans les espaces vacants ou délaissés, après les soubresauts du xiv e siècle, en particulier dans les zones rétro-littorales. Ces choix répondent aussi à des volontés individuelles : certains paysans n’hésitent pas à prendre en charge des parcelles à proximité de cours d’eau ou à l’écart des autres tenures pour les développer, acceptant en contrepartie de régler des prélèvements plus lourds. Les conflits, s’ils existent, se sont sans doute limités à des frictions sans grandes conséquences, que d’aucuns pourraient qualifier de « chicanes ». Les sources de la fin du xv e siècle n’en portent en tout cas aucune trace. Peut-être faut-il relier cela aux conditions d’implantation des convenants : pour inciter les paysans à se tourner vers ce nouveau mode de culture, les seigneurs avaient tout intérêt à limiter les contentieux.

Les conflits d’usage liés à l’eau

Les conséquences de certains aménagements

La construction de digues et d’écluses peut avoir de profondes répercussions sur les campagnes suivant la nature des aménagements, mais aussi les conditions d’écoulement des eaux. Les terres du pays de Retz avec leur faible altimétrie et la multiplication des cours épigéniques présentent un exemple exceptionnel pour la Bretagne méridionale. Les différends puisent leurs racines dans les premiers temps de l’installation des Cisterciens. À partir des années 1250, les moines de Buzay s’accaparent le contrôle de plusieurs vannages stratégiques dans la régulation des eaux du Tenu/Acheneau. L’abbaye est en effet implantée dans un ensemble marécageux poldérisé au xii e siècle (Sarrazin, 1988, p. 67-72). La chaussée[9] Le Roy, construite entre l’île de Vue et la paroisse de Rouans, est capitale pour protéger les prairies jusque-là inondables, que les Cisterciens transforment peu à peu en tenures et en métairies (carte 7).

Carte 7

Répartition des principaux modes de faire-valoir dans les années 1450-1510

Ces réorientations portent en germe les conflits de la fin du Moyen Âge. Les Cisterciens de Buzay écartent du contrôle des eaux et des écluses les seigneurs fonciers, qui les ont précédés. Les droits sur les écluses n’étant pas consignés par écrit, les moines s’efforcent dans la seconde moitié du xii e siècle de les reprendre à leur compte, moyennant des dédommagements qui doivent clore une fois pour toutes les dossiers. Le seigneur de Bougon, Silvestre, obtient dans les années 1160 un cheval en échange de ses prérogatives sur l’écluse Tineuse, dans la paroisse de Couëron[10].

Les îles de Loire, qui se déplacent en partie dans le lit du fleuve sous l’effet des charrois de sédiments (carte 2), représentent un autre objet de tension. Les droits pesant sur elles sont mal assurés et les seigneurs riverains n’hésitent pas à les revendiquer. Les îles ne sont pas exploitées directement par des tenanciers, étant trop petites et malaisées d’accès pour ce faire. Elles sont davantage dévolues à la pâture, les seigneurs retirant des taxes sur chaque tête de bétail comprises entre 1 et 3 sous[11]. Les îles peuvent aussi être fauchées, comme les marais externes répartis le long de l’estuaire, avec des sources de revenus appréciables lorsque les prairies ne sont pas pâturées (Rabot, 2022 ; graphiques 2). Ces différents éléments suscitent les convoitises et attisent les querelles d’autant que ces espaces sont moins entretenus aux xiv e et xv e siècles. Deux fauches d’herbe peuvent être organisées avant le mois de juillet, en jouant sur les mécanismes liés aux grandes marées, qui permettent d’irriguer les terres à moindres coûts et efforts tout en fournissant des revenus avec les ventes.

Graphique 2

Indications concernant les prés à faucher dans les comptes de la Blanchardais

Les bris de digues et de chaussées en pays de Retz

Ces épisodes traduisent le paroxysme des conflits d’usage liés à l’eau dans un territoire aux contraintes spécifiques, avec les cours épigéniques. L’enchaînement des faits qui conduit aux sabotages est en réalité complexe et ne saurait être réduit à un schéma unique. Le pays de Retz est l’objet au xv e siècle de grands épisodes de violences, qui en font des cas uniques en termes d’occurrence aussi bien qu’en termes d’ampleur. Aucun phénomène analogue n’est signalé pour la Bretagne méridionale à cette époque, ce qui justifie de se pencher plus avant sur l’exemple du pays de Retz.

Deux grands épisodes, entrecoupés de longues phases d’accalmie, secouent les terroirs de la rive gauche de l’estuaire. Tout commence à la fin de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), où une longue période d’instabilité se met en place. Les seigneurs ne sont pas tous confrontés à la même situation : les territoires du Vannetais ont davantage souffert des affres du conflit que ceux du Nantais (Denifle, 1899 ; Leguay et Martin, 1997). Les structures d’encadrement sortent ébranlées de cette crise et délaissent en partie les territoires les plus éloignés des centres. Certains petits seigneurs multiplient les constructions de moulins sur les cours d’eau, à l’instar de la chaussée de Pilon au sud du Pellerin. L’écoulement naturel des eaux devient encore plus problématique, ce dont ne manquent pas de se plaindre les habitants d’amont, au débouché du lac de Grand-Lieu. En 1415, les tensions dégénèrent brutalement. Un groupe de tenanciers, ulcérés par les ennoiements liés à la chaussée Le Roy, décide d’agir par lui-même en rompant différents arceaux (ADLA, H 50 ; Blanchard, 1892, p. 114-117). Aucune information ne transparaît quant aux dégâts. Tout juste sait-on que les tensions demeurent si élevées que les moines de Buzay doivent faire appel aux sénéchaux et procureur de Ploërmel et Nantes pour protéger les ouvriers chargés de réparer. Les inondations sur les terres d’amont, qui privent les seigneurs et leurs tenanciers de revenus, exercent une pression jugée insupportable (Archives municipales de Nantes, II 1, fol. 3 ; Athimon, 2013, p. 93-94, 182-184, 212-214 ; Rabot, 2022). Les tenanciers perdent régulièrement leurs productions, tandis que les seigneurs voient une part des prélèvements leur échapper, faute de récoltes. Les intérêts des uns et des autres convergent, ce qui suffit à lancer la première grande expédition punitive en détruisant quelques éléments.

L’autre crise, aux conséquences encore plus dramatiques, survient en décembre 1456. Près de 200 personnes prennent part à cet épisode aux allures de guerre (ADLA, H 50). Armés avec soin, les protagonistes entendent mettre à bas les instruments qui entraînent leur ruine : les arceaux et les moulins à eau de la chaussée Le Roy. Les dégâts sont sans commune mesure avec l’épisode de 1415, comme le révèlent les sources conservées : les Cisterciens avancent le chiffre, considérable, de 4 000 écus, auquel s’adjoint les pertes de revenus et les taxes qui ne peuvent plus être perçues sur l’utilisation des édifices. Jean-Luc Sarrazin, qui a très bien étudié cette affaire, souligne la collusion entre tenanciers et petits seigneurs voisins de l’abbaye (Sarrazin, 1988, p. 74-75). L’épilogue se situe en juin 1463 : les gentilshommes sont condamnés à verser 370 écus d’or neuf aux moines, victimes, pour clore le litige. Cette sentence a tout l’air d’un compromis : elle permet à chacun de sauver les apparences, tout en condamnant les violences. Force est de constater qu’aucune autre crise ne transparaît dans les sources pour la fin du xv e siècle, ce qui tend à démontrer la solidité des accords.

Les usurpations de droits

Les conflits d’usage ne reposent pas uniquement sur les risques d’inondation ou le partage des ressources. D’autres concernent les usurpations de droits. Les montants en jeu sont un élément, bien qu’il soit difficile d’établir des ordres de grandeur, peu d’indications étant transmises dans les écrits des xiv e et xv e siècles. Ainsi, en 1328, les moines de Villeneuve font appel au duc Jean III pour obtenir la restitution de l’écluse Belle-Rivière, à Basse-Goulaine, accaparée par Girard de Machecoul (carte 6). La requête ne précise à aucun moment le montant du préjudice subi, ni les sommes pouvant être perçues sur l’écluse (ADLA, E 89 ; Gaillard, 2004, p. 50-51). Nous ne connaissons pas non plus les causes de l’usurpation ni la date exacte à laquelle elle s’est produite.

Les hommes du Moyen Âge accordent une très grande importance aux symboles. Derrière les taxes et les sommes prélevées par les seigneurs se cache en effet l’autorité rattachée au geste du paiement, qui se manifeste sous différentes formes. S’acquitter régulièrement des rentes est l’un des signes les plus manifestes de l’obéissance et du respect de la hiérarchie. Les seigneurs veillent en outre à percevoir tous les montants auxquels ils peuvent prétendre, car c’est là l’une des marques les plus importantes de leur position sociale. L’usurpation de droits pose donc un double problème : elle fragilise les assises économiques des seigneuries à un moment où les dépenses et les pressions extérieures ne cessent de croître (Pougeard, 1965, p. 50 ; Leguay et Martin, 1997 ; Rabot, 2017a et b), tout en remettant en cause l’essence même de la propriété.

Les droits liés à l’eau sont beaucoup plus difficiles à établir et à faire reconnaître en cas de contestation, car l’essentiel des écrits s’attache à présenter les biens fonciers en énumérant les éléments sur lesquels sont organisés les prélèvements. Les droits sur les écluses, les pêcheries ou îles sont très rarement indiqués dans les aveux ou dénombrements :

« […] l’une d’icelles [lettres] datée au moys de febvrier l’an de grâce mil deux cens quatre vignts et dix, laquelle contient en effect que lesdits abbé et couvent bailloint à rente à certaines personnes une escluze o ses appartenances, assise auprès le Troessart, que l’on appelloit la Rougueuse, laquelle escluze estoit vulgaument appellée la Cornillière, et un moulin tenant à ladite escluze o toute la rote dudit molin, et tout ce qu’ilz avoint et povoint avoir en l’isle qui vulgaument est appellée l’isle de Redreczaill, pour la somme de trante livres de rante […] » (ADLA, B 124).

Les interactions entre conflits d’usage et structures seigneuriales

Le prélèvement seigneurial et les risques liés à l’eau

Le prélèvement seigneurial joue un rôle dans certains conflits d’usage. Les problèmes de gestion des eaux sont en effet plus marqués dans les territoires où les seigneurs lèvent des prélèvements plus lourds. À l’échelle de la Bretagne méridionale et pour la fin du Moyen Âge, les montants exigés pour exploiter les terres ou détenir les biens sont globalement modérés car les prélèvements reposent sur différents types (Rabot, 2017a, p. 111-168).

Le pays de Retz, où se concentrent nous l’avons vu les querelles les plus vives, est l’un des territoires les plus grevés par les prélèvements. Aux formes que nous qualifierions par commodité de classiques, avec les cens en numéraire, qui reposent sur les tenures, s’ajoutent d’autres rentes en nature avec les terrages et les complants[12] (Guibert, 1970). Les terrages – ou redevances à parts de fruits – sont très limités en Bretagne méridionale contrairement à ce qui est observé dans la France de l’Ouest (Le Mené, 1985, p. 9-25 ; Rabot, 2016). Au sein de ce sous-ensemble régional, le pays de Retz fait lui-même figure d’exception (carte 8).

Carte 8

Mentions de redevances partiaires dans les sources de la fin du Moyen Âge

Largement ouvert sur le Poitou, le pays de Retz voit coexister les complants, les métairies et les censives, sans commune mesure avec les autres parties de Bretagne méridionale (cartes 7 et 8). Les cultures, plus lucratives, expliquent pour quelles raisons les seigneurs réclament des redevances à parts de fruits. Les exploitants doivent tout mettre en œuvre pour non seulement répondre à leurs propres besoins, mais aussi produire suffisamment pour écouler les surplus sur les marchés locaux voire extérieurs dans le cas des zones frontalières, les marches (Duval, 1982 ; Cintré, 1992, p. 138-143), et recevoir les liquidités nécessaires pour régler le prélèvement. Les éléments qui viendraient remettre en cause ces fragiles équilibres peuvent avoir des conséquences désastreuses, d’autant plus dans le cas de l’eau. Les inondations peuvent annihiler les récoltes d’une année. Elles peuvent aussi, si elles se renouvellent trop souvent, conduire à la ruine de certains biens. C’est le cas par exemple des prés en herbe, situés à proximité immédiate des cours d’eau, qui peuvent être improductifs durant plusieurs mois voire années, faute de dispositifs adaptés pour les drainer (Rabot, 2022). Le fonctionnement du bassin hydrographique se heurte brutalement aux logiques économiques des hommes, qui doivent peu importe les conditions s’acquitter du prélèvement dans le cas des « rentes certaines », fixes d’une année sur l’autre. Les prés en herbe, quant à eux, sont soumis au régime de l’affermage avec les « rentes incertaines » (graphique 2).

La décennie 1450 est davantage marquée par les aléas météorologiques si l’on suit les indications des comptes de la Blanchardais, seigneurie dont le cœur se situe dans la paroisse de Vue (ADLA, 1 E 221 à 223 ; graphique 2). Les précipitations entraînent une récurrence des inondations qui culminent en 1457-1458 : près de 29 % des prés à faucher sont rendus inexploitables par les intempéries. Ces dernières ont de profondes répercussions sur le prélèvement : elles entraînent une chute des revenus tirés des prés dans les « rentes incertaines », jusqu’en 1462, soit six ans après les premières occurrences. Les receveurs ont besoin de temps pour rattraper le niveau antérieur, ce qui est fait dans la seconde moitié des années 1460 (graphique 2). Les tenanciers ne disposent ni des liquidités ni des réserves suffisantes pour régler les droits dus. Les inondations ont donc des conséquences directes puisqu’elles empêchent les paysans d’exploiter les terres autrefois affermées, tout en les privant de revenus comme les receveurs. Ceux-ci n’ont guère de solution pour remédier au problème. Ils ne peuvent compenser les pertes par d’autres fermes, le patrimoine de la Blanchardais étant trop limité en taille et trop peu diversifié. Le risque est d’accentuer un peu plus les difficultés préexistantes, d’autant que toutes les recettes sont nécessaires pour faire face aux dépenses sans cesse croissantes durant cette période (Rabot, 2017a, p. 280-284). Les difficultés recensées pour les paysans de la Blanchardais se retrouvent plus largement en Occident dans les années 1450. Emmanuel Le Roy Ladurie a eu l’occasion de souligner les incertitudes qui persistent quant à la recension des épisodes dans les archives (Le Roy Ladurie, 1983, p. 52-53). La décennie 1450 n’en demeure pas moins marquée par un tournant, avec une multiplication des références aux accidents climatiques – gels, inondations –, qui perturbent les levées en détruisant une partie des productions agricoles.

Cette chronologie peut être rapprochée de l’épisode de rupture de la chaussée Le Roy, aux confins de la paroisse de Vue, survenu à la fin de l’année 1456. La décennie 1450 apparaît éprouvante pour les campagnes du pays de Retz, avec de nombreuses incidences sur les structures du prélèvement seigneurial. Les receveurs ne peuvent réorienter dans la précipitation les types de taxes et rentes. Les coutumes et les usages les en empêchent. Ils sont dès lors obligés de temporiser. Certains parviennent à limiter les pertes en s’appuyant sur d’autres cultures, à l’instar des moines de Buzay. Ces derniers se situent à la charnière de territoires soumis à de forts prélèvements avec une prédominance des vignes, moins exposées aux inondations – aucune terre exploitée en complant n’est déclarée inexploitable suite à des ennoiements. L’ampleur des prélèvements – des complants au tiers sont attestés dans les environs de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Rabot, 2016, p. 98, figure 1) – explique en partie la volonté des hommes de se tenir à l’écart des risques liés à l’eau pour limiter les pertes. Les seigneurs de la Blanchardais, possessionnés dans des espaces de marais, sont dans une tout autre situation. Ils doivent s’adapter et réclamer des taux moindres avec un prélèvement fixé au quart des vendanges pour les complants et au onzième pour les céréales, ce qui correspond aux taux les plus faibles relevés pour le pays de Retz (Rabot, 2016 ; carte 8). Les pressions sur les tenanciers sont moins vives, parce que les moyens pour évacuer l’eau sont aussi plus limités. Les contraintes naturelles orientent donc les types de prélèvements et les exigences seigneuriales.

Les voies de résolution

Les conflits d’usage paraissent au total limités et une poignée se transforme en tensions ouvertes, qui nécessitent des arbitrages extérieurs pour être clos. Quelles sont justement les voies de résolution et que nous apprennent-elles sur les relations au sein des campagnes à la fin du Moyen Âge ? Une première remarque s’impose. Les conflits les plus virulents, qui ont laissé des traces notables, concernent toujours des communautés monastiques. Les abbayes cisterciennes – Buzay et Villeneuve – sont dans ce domaine les premières victimes parce qu’elles se sont implantées tardivement, à partir du milieu du xi e siècle, dans des espaces plus vulnérables et difficiles à mettre en valeur (Sarrazin, 1977 et 1988). Les risques de conflits avec les détenteurs laïques, installés auparavant, s’en trouvent renforcés, d’autant que les Cisterciens n’hésitent pas à user de nombreux subterfuges.

Les frères de Buzay et de Villeneuve adoptent, suivant les circonstances, des stratégies différentes. Aux xiii e et xiv e siècles, par leurs logiques de développement, ils creusent le fossé qui les sépare des seigneurs fonciers laïques : les Cisterciens exploitent plutôt en régie directe leurs terres, multipliant les granges pour tirer profit de vastes étendues poldérisées protégées par des levées ; à l’inverse, les seigneurs laïques préfèrent le faire-valoir indirect, sous la forme de tenures, dans des espaces plus resserrés et de plus en plus soumis aux risques d’ennoiement du fait de la perturbation de l’écoulement naturel des eaux. Le compromis au cas par cas, sous la forme d’échange d’objets ou le versement d’indemnités, permet de taire les querelles et ne laisse guère de traces dans la documentation écrite[13].

Au xv e siècle, les choses sont bien différentes. Le renforcement de l’appareil administratif central conduit les ducs à jouer un rôle croissant dans de nombreux domaines de la vie médiévale (Jouanna et al. 2006, p. 17). En 1438, Jean V tente d’apaiser les tensions autour du lac de Grand-Lieu en recherchant des solutions pérennes, qui permettent d’éviter les débordements des eaux avec un système de vannes (Archives municipales de Nantes, II 1, fol. 3). Les moines ne s’y trompent pas et n’hésitent pas à faire appel aux ducs pour régler des problèmes qui dépassent les cadres individuels. Ce ne sont plus seulement les relations avec les autres seigneurs qui se trouvent en jeu. La guerre de Succession de Bretagne précipite des évolutions jusque-là sous-jacentes : le manque d’entretien des digues et des levées, conjugué à une mauvaise volonté – avec l’usage de corvées, de plus en plus rares et transformées en rentes en numéraire (Rabot, 2017a, p. 144-146) – fait peser de nouveaux risques, avec des ruptures qui ne peuvent être anticipées, en de multiples points. Les tergiversations expliquent en partie les événements de 1415 et 1456 : les riverains s’attaquent aux sources directes de leurs maux, estiment-ils, sans attendre de médiation ou de solution extérieure, qui prend du temps et avec des résultats par nature incertains.

Cette évolution est capitale et pose problème dans un système où l’autorité repose sur l’inertie des structures. Ne rien faire revient à prendre le risque d’amplifier le phénomène, alors que des adaptations s’avèrent indispensables. Les moines de Buzay jouent sur plusieurs leviers en même temps : tout en laissant la justice suivre son cours dans les années 1450-1460, ils laissent la porte ouverte à la conciliation, qui finit par l’emporter. Les conflits d’usage liés à l’eau n’écartent donc pas le pragmatisme, pour conserver intacts les piliers de l’autorité seigneuriale avec la condamnation, certes inférieure aux dégâts[14], des principaux meneurs.

Les voies d’accommodement restent néanmoins délicates à appréhender car elles n’ont guère laissé de traces dans les archives. Les protagonistes mobilisent leurs réseaux, qui restent trop souvent invisibles pour les chercheurs, faute de références dans les autres sources. Ces stratégies, que les historiens ont désigné sous l’expression d’infrajustice (Garnot, 2000 ; Follain, 2006 ; Maneuvrier, 2007), n’en demeurent pas moins révélatrices. Elles offrent suffisamment de souplesse aux structures seigneuriales pour résoudre ou du moins contourner les principaux obstacles qui se mettent en travers des relations économiques et sociales. Les conflits liés à l’eau sont traités comme n’importe quel autre sujet de discorde. Derrière eux se profilent les relations entre les seigneurs et leurs tenanciers, mais aussi les choix en matière d’aménagement et de faire-valoir agraire.

Conclusion

En définitive, la Bretagne méridionale présente des visages contrastés en matière d’usage et de conflits liés à l’eau. La très grande majorité de cet espace est marqué par une relative abondance des ressources et une organisation qui n’empêche pas la mise en valeur agraire. Les hommes ont su trouver les outils indispensables pour drainer les terres les plus basses, tout en mobilisant des aspects techniques avec la construction de digues, de retenues/chaussées et surtout d’édifices avec les moulins et les écluses pour réguler les débits, tout en servant les communautés rurales qui en tirent des revenus avec de nombreux équipements qu’elles peuvent prendre à ferme.

Les sources laissent néanmoins en suspens des questions qui paraissent essentielles. Quels revenus exacts les hommes tiraient-ils de l’exploitation des cours d’eau avec les pêcheries ? Quelle était la proportion réelle de tensions, de conflits d’usage liés à l’eau ? Le fonctionnement des bassins hydrographiques est un élément capital mais ne saurait à lui seul expliquer la concentration des heurts dans le pays de Retz. La reprise en main progressive des ducs, qui contraste avec la montée de l’anarchie au tournant des xiv e et xv e siècles en matière de gestion hydraulique, est un premier élément à prendre en compte. Les relations dégradées entre les moines, cisterciens en l’occurrence, et leurs voisins immédiats cristallisent les frictions. Qu’un événement soudain survienne, comme dans les années 1450, et la crise éclate. Les choix des hommes sont pour terminer essentiels. La poldérisation des terres remet en cause le fragile équilibre naturel. Le Nantais est à ce sujet beaucoup plus vulnérable que le Vannetais. Cela explique peut-être l’absence de conflit suffisamment ample pour mériter d’être mis par écrit dans ce dernier espace. Les hasards de la conservation ne peuvent être totalement écartés. Dans ce domaine comme dans d’autres, l’historien de la fin du Moyen Âge se heurte à des questions qui demeurent parfois difficiles à trancher.

Appendices

Notes

-

[1]

Extrait du minu baillé par Guillaume Testoin au receveur de Nantes le 8 février 1416 (neuen Stils) pour la châtellenie d’Oudon, (Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA), B 1848).

-

[2]

« Partie inférieure d’une vallée, ou d’un système de vallées, profondément envahie par la mer lors de la transgression flandrienne », définition donnée par le Larousse.

-

[3]

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Wilfrid Cariou pour avoir pris le temps de réaliser les cartes (de grande qualité graphique) insérées dans cet article.

-

[4]

Ce terme désigne les marais roseliers dans les sources médiévales du xiv e et xv e siècle.

-

[5]

Les sources ne précisent pas toujours la nature exacte du moulin (à blé, à tan ou à draps), ni la force qui mettait en mouvement le mécanisme (eau ou vent). Les moulins à tan réduisaient en poudre l’écorce de chêne ou de châtaigner, pour en extraire le tannin, qui servait ensuite à tanner les peaux.

-

[6]

Extrait de l’aveu rendu par Guillaume Leborgne le 16 juin 1441 à la cour de Nantes ; ADLA, B 1885.

-

[7]

Qu’il a lui-même défini comme le pouvoir de commander, contraindre et punir.

-

[8]

C’est le cas, par exemple, des moines de Villeneuve qui arrivent à négocier avec Sylvestre II du Chaffaut l’octroi de droits sur une écluse à Basse-Goulaine en octobre 1319 : Bibliothèque municipale de Nantes, ms. 1006. Cité dans Gaillard, 2004, p. 44-45.

-

[9]

Par ce terme il faut comprendre les dispositifs érigés par les hommes (levées et systèmes de régulation, avec des vannes), qui permettent de contrôler le niveau des eaux et se prémunir des inondations. Le risque est de reporter les écoulements sur les terres en aval ou de bloquer les eaux venant de l’amont. Les querelles dont il est question plus loin dans l’article portent précisément sur ce deuxième point.

-

[10]

ADLA, H 59.

-

[11]

Les paysans doivent par exemple s’acquitter de 2 sous et 2 poules pour chaque vache mise en pâture dans les fiefs de l’Île de Vue : ADLA, 1 E 223 (2), f° 13 r°.

-

[12]

Conclu entre un bailleur qui abandonne sa terre et un cultivateur qui se charge de la planter en vigne, selon les modalités prescrites dans un bail, le complant est une sorte de pariage qui vise à développer la viticulture.

-

[13]

C’est le cas de l’accord conclu entre Silvestre, seigneur de Bougon, et les moines de Buzay dans les années 1160 pour l’écluse Tineuse (Cordemais) : le premier reçoit un cheval de son choix (ADLA, H 20, 59), tandis que les seconds peuvent exploiter les revenus attachés à l’écluse.

-

[14]

L’amende totale payée par Geoffroy Feron, seigneur de Souché, et Olivier de Coëtlangon, seigneur de Méjusseaune, représente en effet 9,25 % des coûts estimés par les moines de Buzay (ADLA, H 50).

Bibliographie

- Antoine, A., 2004, La seigneurie en France à la fin de l’Ancien Régime. État des connaissances et nouvelles perspectives de recherche, dans G. Béaur, C. Duhamelle, R. Prass, et J. Schlumbohm (éd.), Les Sociétés rurales en Allemagne et en France, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, Rennes, pp. 47-64.

- Arnoux, M., 2012, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe ( xi e – xiv e siècle), Albin Michel, Paris, 393 p.

- Athimon, E., 2013, Les dérèglements du temps et leurs impacts en Anjou, Poitou et Bretagne méridionale (début xiv e – début xvi e siècles), Mémoire de maîtrise en histoire, Université de Nantes, 298 p.

- Athimon, E., 2021, Tempêtes et submersions marines dans les territoires de la côte atlantique ( xiv e – xviii e siècles), Les Indes savantes, Paris, 398 p.

- Becerra, S. et Peltier, A., 2009, Risques et environnement : recherches interdisciplinaires sur la vulnérabilité des sociétés, L’Harmattan, Paris, 570 p.

- Béchennec, F., 2007, Carte géologique harmonisée du département de Loire-Atlantique. Notice géologique, rapport du BRGM, 374 p.

- Blanchard, R., 1892, Lettres et mandements de Jean V , duc de Bretagne (8 vol.), publiés par R. Blanchard, Nantes, tome V.

- Bourdais, F., 1907, La navigation intérieure en Bretagne depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours, Annales de Bretagne, 23, 3, pp. 335-341.

- Chauvet, A., 1987, Porte nantaise et isolat choletais, essai de géographie régionale, éd. Hérault, Nantes, 270 p.

- Cintré, R., 1992, Les marches de Bretagne au Moyen Âge. Économie, guerre et société en pays de frontière ( xiv e - xv e siècles), éd. Jean-Marie Pierre, Pornichet, 238 p.

- Ciriacono, S., 1994, Drainage et contrôle des eaux dans l’Europe du xvie siècle, dans É. Crouzet-Pavan et J.-C. Maire-Vigueur (éd.), Water Control in Western Europe Twelfth-Sixteenth Centuries ; le contrôle des eaux en Europe Occidentale xii e- xvi e siècles, Università Bocconi, Milan, pp. 139-149.

- Denifle, H., 1899, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 862 p.

- Ducourtioux, 1910, Voyages en Bretagne aux xvii e et xviii e siècles, Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, pp. 149-156.

- Duval, M., 1982, Foires et marchés en Bretagne de l’Antiquité à la fin de l’Ancien Régime, Royer-chroniques d’antan, Paris, 1e éd., 404 p.

- Follain, A., 2006, Les Justices locales dans les villes et villages du xv e au xix e siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 403 p.

- Gaillard, M., 2004, Le temporel de l’abbaye cistercienne de Villeneuve au Moyen Âge (1201-1540), 2 vol., dactyl., mémoire de maîtrise, Université de Nantes, 137 p.

- Gallet, J., 1983, La Seigneurie bretonne (1450-1680) : l’exemple vannetais, Publications de la Sorbonne, Paris, 647 p.

- Garcin, M., Poisson, B. et Conil, P., 2006, Géométrie des formations géologiques de l’estuaire de la Loire, Rapport du BRGM, 83 p.

- Garnot, B., 2000, Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime, Crime, Histoire & Sociétés, 4, 1, pp. 103-120.

- Gras, J.-E., 1984, L’eau dans la région nantaise, Cahiers nantais, n° 23, p. 5-139, p. 81-83.

- Guibert, A., 1970, Étude sur la vigne dans le comté nantais au Moyen Âge, Mémoire de des, Université de Nantes.

- Jouanna, J., Leclant, J. et Zink M., 2006, L’homme face aux calamités naturelles dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Paris, de Boccard, 312 p.

- Leguay, J.-P., Martin, H., 1997, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale (1213-1532), Ouest-France Université, Rennes, 435 p.

- Le Mené, M., 1985, Les redevances à part de fruits dans l’Ouest de la France au Moyen Âge, dans C. Higounet, Les revenus de la terre, complant, champart, métayage en Europe occidentale ( ix e - xviii e siècles), Presses universitaires du Midi, Toulouse, 208 p.

- Le Roy Ladurie, E., 1983, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, Champs-Flammarion, 2, 254 p.

- Maître, L., 1912 (1e éd.), rééd. 1993, Le lac de Grand Lieu et ses affluents. Histoire, pêche, navigation, dessèchement, RES Universis, Paris, 136 p.

- Maneuvrier, Chr., 2007, Des sociétés rurales entre droit, pratique et procès, Histoire et Société Rurales, 28, pp. 7-10.

- Pichot, D., 2002, Le Village éclaté. Villages, paroisses, seigneuries dans l’Ouest français ( x e - xiii e siècles), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 405 p.

- Pougeard, M., 1965, La Bretagne au xv e siècle. Étude démographique, mémoire de DES, Université de Nantes.

- Rabot, B., 2016, Pour une nouvelle approche du prélèvement seigneurial. L’exemple du pays de Retz à la fin du Moyen Âge, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 123, 1, pp. 85-112.

- Rabot, B., 2017a, Les structures seigneuriales rurales en Bretagne méridionale ( xiv e - xvi e siècles), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 414 p.

- Rabot, B., 2017b, Crises et recompositions des campagnes bretonnes méridionales (pays vannetais et nantais) aux xiv e et xv e siècles, dans Fr. Laget, Ph. Josserand et B. Rabot (dir.), Entre horizons terrestres et marins. Sociétés, campagnes et littoraux de l’Ouest atlantique. Mélanges offerts à Jean-Luc Sarrazin, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 340 p.

- Rabot, B., 2018, Communautés rurales et édifices seigneuriaux en Bretagne méridionale aux XIVe et XVe siècles, Histoire et Sociétés Rurales, n° 50, pp. 77-108.

- Rabot, B., 2019, Les convenants ou domaines congéables en pays vannetais au tournant de la fin du Moyen Âge (xiv e – xv e siècles), Bulletin annuel de la Société polymathique du Morbihan, t. CXLV, pp. 171-192.

- Rabot, B., 2022, Les prés dans les sociétés rétro-littorales : l’exemple de la Blanchardais au xv e siècle, VertigO, La revue électronique en sciences de l’environnement, 22, 1. [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/35523

- Sarrazin, J.-L., 1977, Recueil et catalogue des actes de l’abbaye cistercienne de Buzay en Pays de Rais (1135-1474), 4 tomes, Thèse de doctorat, Université de Nantes.

- Sarrazin, J.-L., 1988, Les cisterciens de Buzay et l’aménagement des marais de l’estuaire de la Loire au Moyen Âge (xii e-xvi e siècles), Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 65, pp. 57-79.

- Sarrazin, J.-L., 2012, Gestion et conflits de l’eau dans les marais de la façade atlantique du royaume de France au Moyen Âge, dans P. Fournier et S. Lavaud (dir.), Eaux et conflits dans l’Europe médiévale et moderne (Flaran, 32), Privat, Toulouse, pp. 35-57.

- Sarrazin, J.-L., 2014, Digues, bots et chaussées. Les levées de défense face à la mer dans les zones littorales basses de l’Europe du Nord-Ouest (xi e-xvi e siècle), dans F. Laget, A. Vrignon (dir.), S’adapter à la mer. L’homme, la mer et le littoral du Moyen Âge à nos jours, Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 47-70.

- Sarrazin, J.-L., 2015, Les communautés paysannes des marais littoraux poitevins à la fin du Moyen Âge : pratiques communautaires, hiérarchisation sociale, solidarités, dans C. Jeanneau et P. Jarnoux (dir.), Les communautés rurales dans l’Ouest du Moyen Âge à l’époque moderne, CRBC-UBO, Brest, pp. 191-224.

- Sellier, D., 1985, Essai de cartographie géomorphologique détaillée d’un secteur ligérien du Massif armoricain, Cahiers nantais, n° 30-31, pp. 213-224.

- Sellier, D., 2012, Géomorphologie de l’estuaire de la Loire, éléments de vulgarisation et de patrimonialisation, Cahiers nantais, 1, pp. 45-64.

- Sellier, D., 2013, Relief et patrimoine géomorphologique du pays de Retz, Bulletin de la Société des historiens du Pays de Retz, 31, pp. 5-14.

- Thinon, I., Baudouin, V., Paquet, F., Conil, P., Béchennec, F., Le Bayon, B., 2013, Cartographie géologique harmonisée du littoral des Pays-de-la-Loire, Rapport du BRGM, 82 p.

- Touchard, H., 1967, Le commerce maritime breton à la fin du Moyen Âge, Les Belles Lettres, Paris, 456 p.

- Tranchant, M., 2018, Les ports maritimes de la France atlantique ( xi e - xv e siècle). Volume I : tableau géohistorique. Presses universitaires de Rennes, Rennes, 264 p.

- Verger, F., 2005, Marais et estuaires du littoral français, Belin, Paris, 335 p.

- Verger, F., 2009, Zones humides du littoral français, Belin, Paris, 400 p.

List of figures

Carte 1

Présentation simplifiée du relief de la Bretagne méridionale

Carte 2

Présentation simplifiée de la géomorphologie de l’estuaire de la Loire

Carte 3

Moulins recensés dans le Vannetais aux xiv e et xv e siècles

Carte 4

Moulins recensés dans le comté de Nantes aux xiv e et xv e siècles

Carte 5

Droits de passage recensés dans le Vannetais et le Nantais aux xiv e et xv e siècles

Carte 6

Indications d’écluses et de pêcheries dans les sources de la fin du Moyen Âge

Graphique 1

Montants dépensés par les receveurs des Huguetières pour les réparations de chaussées et moulins

Carte 7

Répartition des principaux modes de faire-valoir dans les années 1450-1510

Graphique 2

Indications concernant les prés à faucher dans les comptes de la Blanchardais

Carte 8

Mentions de redevances partiaires dans les sources de la fin du Moyen Âge