Abstracts

Résumé

Les romans Vengeance du traducteur et Les Nègres du traducteur, de Brice Matthieussent et de Claude Bleton respectivement, se jouent des hiérarchies traditionnelles entre auteur et traducteur, original et traduction, illustrant chacun par leur intrigue et leur trame un visage parfois méconnu de la traduction, celui de la traduction déviante, subversive et transgressive, néanmoins propice à un questionnement sur son statut générique et son rapport à l’écriture princeps.

Mots-clés :

- traducteur,

- auteur,

- subversion,

- transgression,

- métalepse

Abstract

The novels Vengeance du traducteur and Les Nègres du traducteur, by Brice Matthieussent and Claude Bleton respectively, play with the traditional hierarchies between author and translator, original and translation, thereby illustrating at the levels of both plot and narration a facet of translation that has often gone unrecognized, namely its deviant, subversive, and transgressive nature, which, in turn, is conducive to a questioning of translation’s generic status as well as its relationship to the original.

Keywords:

- translator,

- author,

- subversion,

- transgression,

- metalepse

Article body

Le texte de plaisir, c’est Babel heureuse

Barthes (1973, p. 10)

Introduction

On assiste depuis quelques décennies à un engouement pour l’étude des représentations fictionnelles des traducteurs qui témoigne d’un intérêt soutenu pour la traduction comme produit de l’agir des traducteurs. Ces travaux s’inscrivent dans une traductologie littéraire abordant la dimension individuelle voire psychologique des traducteurs dans une tentative de mieux cerner leur identité. Selon Klaus Kaindl (2012, p. 146), de nombreux auteurs de fiction et réalisateurs de films tentent de caractériser la figure du traducteur en lui prêtant certains attributs qui contribuent à leur tour à la camper dans une perspective sociale, émotionnelle et psychologique, avec pour projet, plus implicite qu’explicite, d’en dresser un ou des profil(s) type(s). Un « tournant fictionnel » (Vieira citée par Delabastita, 2011, p. 112) est même apparu, qui met en avant cette figure, entendue à la fois comme « aspect, forme, illustration, image, portrait, visage, personnalité marquante, allégorie, trope, mode d’expression » selon Gillian Lane-Mercier (2006, p. 9), laquelle reconnaît à cette notion un pouvoir de problématisation voire de caractérisation des traducteurs, tournant dit aussi d’individuation, où le traducteur passe du statut d’agent invisible à celui de traducteur-sujet, acteur à part entière, « avec tout ce que ce statut identitaire requiert en potentiel non seulement cognitif, mais aussi sensible » rappelle Jolanta Rachwalska von Rejchwald (2018, p. 64).

Faire entrer en scène la figure du traducteur, fût-ce comme archétype, et celle du traduire, est une façon indirecte de s’interroger sur ce qu’est traduire et de théoriser par l’intermédiaire de la fiction « le statut ontologique, culturel, identitaire, institutionnel et intercommunautaire du traducteur, d’une part, et, de l’autre, la nature et les fonctions de sa pratique » (Lane-Mercier, 2006, p. 10). C’est aussi, en d’autres termes, une façon de combler une lacune des études traductologiques, selon Lieven D’hulst (2015, p. 1), qui distingue sur ce point trois approches possibles de la figure du traducteur : l’étudier comme personne, dans sa fonction ou comme instance textuelle. Se dessinent alors deux voies de recherche : examiner sa voix dans le texte ou l’aborder comme « figure », comme narrateur ou personnage de fiction, perspective qui sera retenue ici. Il s’agit de se pencher sur les traits de caractère et la personnalité des traducteurs en les présentant dans de multiples scénarios qui les mettent aux prises avec des notions traductologiques, comme la confiance, la loyauté, l’invisibilité, l’intraduisible ou l’identité (Delabastita, 2011, p. 111). Nous partons en effet du principe que les traducteurs pris comme personnages de fiction sont vecteurs de représentations et de valeurs qui peuvent être ou non celles de l’auteur réel, ou sur lesquelles il prend position par personnage interposé. Nous nous focaliserons donc ici sur des figures déviantes de deux traducteurs de fiction, celle d’Aaron Janvier mise en scène par Claude Bleton dans Les Nègres du traducteur (2004) et celle de David Grey mise en scène par Brice Matthieussent dans Vengeance du traducteur (2009).

Nous commencerons par présenter succinctement les deux romans choisis pour illustrer la notion de subversion, avant d’aborder la notion et son champ d’application, de lui adjoindre celle de transgression puis de nous pencher sur l’examen des formes ou modalités qu’elles revêtent dans chacun des romans et de ménager en quatrième partie une ouverture sur les retombées théoriques de la notion de mort de l’auteur.

1. Présentation du corpus et des notions

1.1 Présentation des deux romans

Dans Les Nègres du traducteur, Aaron Janvier, traducteur devenu clochard sous les ponts de Paris, retrace les péripéties de sa vie et de sa carrière à Gilda, compagne d’infortune. Écrivain frustré, il a atteint la notoriété par ses traductions en français d’auteurs hispaniques. Grisé par le succès, il en est venu à écrire lui-même les « originaux » de ses traductions, avant de se mettre en quête d’auteurs devenus par là-même ses « nègres », d’où l’intitulé du roman, et qu’il se verra acculé à éliminer physiquement lorsqu’ils cesseront de vouloir jouer le jeu.

Ce roman est le premier de Claude Bleton, auteur des traductions de l’espagnol de quelque deux cents titres et de plusieurs romans[1], directeur de la collection « Lettres hispaniques » chez Actes Sud entre 1986 et 1997 et du Collège International des Traducteurs Littéraires d’Arles de 1998 à 2005. Il a suscité l’intérêt de divers traductologues, dont Rosemary Arrojo (2011 [2006]) et Corinne Wecksteen (2013) qui constatent la subversion de la hiérarchie auteur/traducteur et original/traduction, ainsi que le rapport entre écriture et traduction d’une part et le rapport à l’autorité de l’auteur comme du traducteur d’autre part. Arrojo souligne la conception de la traduction qui ressort du roman, celle d’une re-création (Bleton, 2004, p. 39), mais aussi de « puissant outil impérialiste », entérinant la dissymétrie des relations notamment culturelles entre l’Espagne et la France (Arrojo, 2011, p. 489). Cette posture impérialiste est également à ses yeux celle du lectorat qui apprécie le caractère exotique de la littérature espagnole traduite, et celle du traducteur Aaron Janvier dans sa propension à le flatter (Bleton, 2004, p. 40 sq.). Elle culmine dans l’élimination physique de l’un de ses « nègres », témoignant d’une « purification méthodique de l’élite intellectuelle espagnole » (Arrojo, 2011, p. 486). S’inspirant de Brigitte Rath, Ronald Jenn classe quant à lui le roman dans le champ de la pseudo-traduction, dans la mesure où il met en scène un roman imaginé ou imaginaire (2016, p. 173), tout en soulignant qu’il aborde aussi « l’une des pratiques les plus taboues du monde littéraire » celle de faire rédiger ses ouvrages par des personnes anonymes qui oeuvrent dans l’ombre d’auteurs connus, pratique « où ressurgit la tension entre le fait d’avoir un nom ou d’en être dépourvu » (ibid. , p. 179), autrement dit la question non seulement de l’identité du traducteur, mais aussi et surtout celle de son « auctorialité », matérialisée par son accès au statut d’auteur.

Dans Vengeance du traducteur, un narrateur-traducteur traduit un roman américain intitulé Translator’s Revenge relatant les mésaventures de David Grey, qui traduit quant à lui (N.d.T.), le roman d’un auteur français nommé Abel Prote. Face aux injonctions, menaces et contraintes imposées par cet auteur tyrannique, le narrateur s’adonne à une série d’actes qui finiront par avoir raison et de l’auteur et de son texte tout en prenant le lecteur à témoin. Rédigé sous la forme d’une note de bas de page qui va croissant au fil des pages, le roman se joue des limites imposées d’ordinaire tant aux agissements du traducteur qu’aux espaces énonciatifs.

Il s’agit ici aussi du premier roman de Brice Matthieussent, traducteur prolifique qui, avec à son actif plus de deux cents titres traduits principalement de l’anglais (États-Unis), a acquis ses lettres de noblesse et reçu divers prix venus couronner ses traductions[2]. Outre des activités d’enseignement, il a exercé les fonctions de directeur de collection dans deux maisons d’édition, dont Christian Bourgois. Au fil du temps, il a publié d’autres romans et essais[3]. Dans un entretien accordé en 2010 à Alain Nicolas[4], critique littéraire au quotidien L’Humanité, Matthieussent fait état de la dimension à la fois autobiographique – il a lui-même eu recours, en début de carrière, aux notes du traducteur vilipendées par les éditeurs – et ludique du roman, du fait des agissements souvent outranciers du personnage. Salué par la presse, couronné du Prix du style Cultura 2009[5], ce roman a suscité un intérêt traductologique dont nous rendons compte ci-après.

Quoiqu’à partir d’intrigues et points de vue différents, les deux romans n’en présentent pas moins certaines parentés : tous deux mettent en scène la prise de pouvoir d’un traducteur sur son ou ses auteurs, au point de le mettre à mort, virtuellement (par écran interposé) ou réellement. Il s’agit dans les deux cas d’un premier roman dont l’auteur, lui-même traducteur chevronné, se risque à l’écriture fictionnelle en son nom propre, ce qui l’assimile à un amateur de l’écriture en quête de notoriété (Jenn, 2016, p. 177). Aussi ne saurait-on s’étonner que leurs commentateurs en traductologie les comparent. Wecksteen (2013) fait ressortir leurs thématiques communes, dont l’inversion des rôles d’auteur et de traducteur, leurs relations réciproques, les notions de hiérarchie, de pouvoir et de paternité de l’oeuvre mais aussi les relations entre traduction et écriture, tandis que Jenn aborde les deux romans sous l’angle de la pseudo-traduction, puisque chacun fait référence à un hypothétique original et que s’y trouvent brouillées « les frontières entre les parts respectives du fictif, de l’illusion et du réel » (ibid., p. 174). Nous avons nous-même consacré deux articles au roman de Matthieussent, dans sa globalité, puis sous l’angle du désir de traduire (Plassard, 2010, 2012). Comme il nous a autant captivée que déroutée, du fait notamment de sa structure, nous tenterons d’en approfondir l’analyse dans la perspective de la subversion, tout en le comparant à notre tour à celui de Bleton, chacun des romans se prêtant en effet à une lecture sous l’angle de la subversion et de la transgression, comme nous tenterons de le démontrer.

1.2 Rappels notionnels : subversion et transgression

Selon les données bibliographiques, la notion de subversion est appliquée dans les champs politique, juridique, médical, informatique, littéraire et artistique, du moins en première approche. Étymologiquement, le préfixe sub- indique un mouvement qui vient du dessous : il s’agit de retourner ou de renverser ce qui par définition se trouve au-dessus, dans une position établie, assise, pour y substituer autre chose. Elément d’une stratégie qui peut passer par le verbe, la plume, l’influence et s’assortir de différentes tactiques comme la manipulation de la parole, de l’opinion, et l’érosion du pouvoir, la subversion s’attache à renverser ce qui est institué et vise à déstabiliser un ordre, un adversaire ou une forme de pouvoir, dans une action discrète destinée à créer un déséquilibre (Maschmeyer, 2022). Appliquée à la traduction, elle peut désigner le renversement de la hiérarchie traditionnelle des rôles et positions énonciatives entre auteur et traducteur, relégué d’ordinaire à un rôle subalterne, secondaire. Dans sa forme nominale, où s’entend le terme de version à laquelle est souvent réduite la traduction, la subversion peut aussi désigner la version sous-jacente au texte réputé original, c’est du moins ce qu’avance Suzanne Jill Levine (1990, p. 633) : ce mouvement venu du dessous exhume le sous-texte, rend visible la texture du texte dit original et met en lumière l’acte créatif lui-même, ses substrats, ses matériaux, ses ressorts.

Dérivée du verbe latin transgredior, la notion de transgression signifie « traverser », « franchir », « dépasser », « surpasser », et même « passer sous silence », en vertu des règles du secret, corollaire de la transgression. Référant au franchissement d’une limite, elle peut s’assortir d’une double polarité, négative quand elle s’accompagne de destructivité et positive quand, créative, elle relève du dépassement ou de la sublimation, comme dans l’art. Il semble dès lors se dessiner deux champs de la transgression, d’une part, celui de la société, où elle relève de conduites répréhensibles, et de l’autre, celui de la création et de l’art, où elle est encouragée voire nécessaire, au risque de la banalisation. La transgression confronte un système de valeurs personnelles à un système de valeurs dominant fondé sur des conventions et des normes faisant autorité qu’elle peut, en acte, ébranler. Nous verrons comment elle intervient dans les deux romans et comment elle s’articule à la subversion.

2. Formes de la subversion et de la transgression dans les deux romans

Le renversement de l’ordre établi ne découle pas d’une action unique, spectaculaire et définitive, mais s’installe par paliers, selon une inexorable progression.

2.1 De la subordination

Dans Vengeance du traducteur, le traducteur souffre de sa subordination à un auteur, selon un schéma relationnel évoquant celui qui lie l’esclave ou le chien au maître (Matthieussent, 2009, p. 15). De par son autorité, l’auteur est en effet perçu comme une figure tutélaire voire menaçante, comme le constate David Grey dans (N.d.T.) : « dès les premières pages de son roman l’auteur évoque la figure paternelle : ce n’est sans doute pas insignifiant » (ibid.), de nature à éveiller chez le traducteur un complexe d’infériorité voire de castration. Chez Matthieussent, l’auteur Abel Prote est en effet présenté comme le père de l’oeuvre (N.d.T.), et c’est au nom de cette paternité littéraire qu’il exerce une mainmise sur David Grey (ibid., p. 63), confortant par là-même une division du travail opposant le pôle paternel de la création et de l’originalité à celui de la création dérivée et minorée à laquelle la traduction est souvent assimilée (Chamberlain, 1988, p. 455). Elle lui permet de se prévaloir de droits qu’il n’hésite pas à exercer aux dépens du traducteur, lequel, une fois en position d’auteur, n’hésitera pas à recourir à son tour aux mêmes stratagèmes et abus de pouvoir à l’encontre de l’auteur réduit à sa merci, reconduisant à son tour la lutte pour la paternité (ibid., p. 457), voire la conception « positionnelle » de la traduction (ibid., p. 461). Aussi le roman est-il articulé autour de la rébellion du traducteur contre son auteur, le fantasmatique « père du texte » qui lui dicte ses moindres faits et gestes, témoin Abel Prote s’adressant à David Grey : « Surtout, n’ajoutez aucune note à mon texte. Dans votre travail de traducteur, la plus grande rigueur s’impose : demeurez invisible, muet, irréprochable » (ibid., p. 58), diktat qui certes explicité ici, n’a cessé de jalonner l’histoire des traducteurs et des traductions. Toutefois, la relation de subordination ne se limite pas à la relation traducteur-auteur, mais s’applique aussi à la relation traducteur-texte, « mon père au carré, le géniteur des gènes de mon géniteur » selon David Grey (ibid., p. 188), d’où une forme de double assujettissement à une toute-puissance à laquelle il ne sait par quel stratagème échapper. Il s’agira dès lors de chercher par tous les moyens à s’y substituer, à s’arroger ce rôle, objet de sa quête (Chamberlain, 1988, p. 466).

Traduire est par ailleurs vu et vécu comme une servitude, une tâche subalterne qui amène à vivre dans l’ombre de l’auteur : « J’évolue incognito, désincarné, fantôme obéissant et fidèle […] coulé depuis toujours dans le moule de l’autre » (Matthieussent, 2009, pp. 13-14). Cette condition incite aussi à porter un regard désabusé voire méprisant sur le ou les auteurs, d’ordinaire garant(s) de l’auctorialité, ces « plumitif[s] », « écrivaillons » ou « scribouillards » (Bleton, pp. 93, 121 et 123). David Grey ne mâche lui non plus pas ses mots : « mon auteur est un mauvais comédien de théâtre qui ne sait pas un traître mot de son texte » (Matthieussent, 2009, p. 21), auteur dont lui, traducteur, n’est que le pion (ibid., p. 241). Aussi les deux traducteurs n’auront-ils de cesse que de renverser cette situation qui entrave leur liberté et de prendre la place plus enviable de l’auteur, selon un scénario envisagé d’entrée de jeu dans Vengeance du traducteur : « cher lecteur, il suffit que tu fasses pivoter le livre de 180° pour que tout s’inverse » (ibid., p. 15), indice patent d’une subversion qui renverse l’ordre établi et scelle un pacte énoncé en ces termes : « Bienvenue à toi, cher lecteur, franchis donc le seuil de mon antre » (ibid., p. 13), franchissement qui place d’emblée le roman sous le signe de la transgression. La visée (positivement) subversive est aussi énoncée clairement par Aaron Janvier, principal protagoniste des Nègres du traducteur, pour qui il s’agit de « remettre à l’endroit [s]a vie à l’envers » (Bleton, 2004, p. 33).

2.2 À la transgression de la frontière des corps

Si transgresser, c’est franchir une limite, la première est celle de l’enveloppe corporelle. Dans un premier temps, il s’agit de se travestir, d’endosser les vêtements de l’auteur, comme on le voit dans Vengeance du traducteur (Matthieussent, 2009, p. 126), scène sur laquelle renchérissent les nombreuses allusions au déguisement (ibid., pp. 22, 92-93 et 107) et que conforte la prédilection des personnages pour le travestissement, posée comme l’un des traits distinctifs des traducteurs (ibid., p. 82). L’opération peut même aller jusqu’à la transmigration dans le corps de l’auteur (ibid., p. 14).

2.3 Au franchissement de l’espace géographique

L’interversion des rôles ne se cantonnera pas à ces échanges vestimentaires, mais gagnera les lieux de vie. Dans Vengeance du traducteur, Abel Prote exigera de David Grey qu’il transpose l’action du roman (N.d.T.) de Paris à New York, avec à la clé une permutation de leurs lieux de vie respectifs (ibid., p. 63), forme de subversion horizontale. Cette permutation assimilera temporairement le traducteur à « un transporteur indélicat, un déménageur maladroit, un trafiquant louche » expédiant « d’une rive à l’autre de l’océan des objets fragiles et étiquetés » (ibid., p. 35), métaphore qui s’inscrit dans la thématique plus large mais aussi rebattue de la traduction comme passage, qu’on pourrait dire ici lesté. Une fois à Paris, David Grey procèdera à une exploration systématique du lieu de vie de l’auteur et ira jusqu’à s’assimiler au paillasson qui en marque le seuil (ibid., p. 17), confortant ici aussi bien le statut présumé du traducteur que la dimension liminale de son écriture, confinée au seuil de la page. Cet échange ne sera qu’un préalable à celui des espaces et des rôles textuels qui signaleront la subversion du pacte de traduction.

2.4 Subversion du pacte de traduction

Selon Derrida, commentant le célèbre texte de Walter Benjamin, La tâche du traducteur, le pacte ou contrat de traduction (1985, p. 227) repose en principe sur le respect de rôles et prérogatives bien définis, où auteur et traducteur occupent une position hiérarchique préétablie, même si la frontière entre original et « version » se révèle à l’usage souvent moins nette qu’il n’y paraît. Derrida semble opposer une acception « transcendantale » de ce contrat à une conception plus prosaïque de « droit positif », celui des oeuvres et des auteurs, Code pénal à l’appui (ibid., p. 231). Tout l’intérêt des deux romans consiste précisément à renverser cet ordre établi, renversement qui se manifestera en premier lieu dans l’espace de la page.

2.4.1 Subversion de l’espace énonciatif : la note du traducteur

Matthieussent prend le parti d’écrire le roman sous la forme d’une note de bas de page qui ne cesse au fil du roman de grignoter l’espace laissé vierge sur la page, parti pris formel qui appelle commentaire. Jugée parfois « superflue, secondaire, médiocre, poussiéreuse » (Haas, 2000, p. 3), dite aussi « honte du traducteur » (Aury, 1990 [1963], p. xi), la note présente un

caractère étonnamment transgressif : c’est un des rares lieux de l’imprimé occidental où s’opère une brisure, une interruption de la linéarité des possibilités spatiales de l’écriture, […] jugée superflue, elle est quelquefois essentielle; considérée comme dépendante du texte principal, elle est susceptible de la plus grande autonomie; elle est destinée a priori à un public peu averti, et pourtant elle est quelquefois écrite pour les « happy few ». Ces propriétés contradictoires en font un matériau privilégié pour certains écrivains.

Haas, 2000, p. 3

Rompant avec la linéarité de la parole et du texte, vagabondant dans les marges de la page, la note permet aussi de jouer des effets de la polyphonie permise par la spatialité de la page. En effet, dès lors que commentaire, gloses ou autres sont relégués typographiquement dans les marges du texte, celui-ci affiche « sa primauté, sa supériorité hiérarchique sur les textes secondaires, subordonnés qui l’entourent » (ibid., p. 15) en y mettant en évidence les différentes voix et en les hiérarchisant : celle, légitime et noble, de l’auteur, et celle, subalterne, du traducteur, qui n’aura dès lors de cesse d’évincer l’auteur en tant que « source unique et propriétaire du texte » (ibid.) et de l’expulser « hors de son espace vital » (Matthieussent, 2009, p. 64), le haut de la page où, de fait, il brille par son absence, tout en étant soumis aux traitements sans ménagement du traducteur déjà évoqués.

La polyphonie induite par les notes « brouille l’image de l’auteur principal » (Haas, 2000, p. 17) et les instances énonciatives, d’où le choix à la fois typographique et rédactionnel adopté par Matthieussent, particulièrement propice à récuser la toute-puissance de l’auteur mais aussi à matérialiser la transgression qui consiste précisément pour le traducteur à franchir la barre de la note pour changer d’espace énonciatif et accéder ce faisant à une parole propre.

La note renverrait par ailleurs à une forme d’exigence ou de scrupule, à la reconnaissance d’une dette ou d’une obligation morale dans la mesure où elle sert à consigner ce qui est digne de l’être, selon une conception qui rejoint celle de Derrida (1985, p. 233), lequel rappelle la dimension évaluatrice du mot « tâche », tâche du traducteur associée chez lui aux notions de devoir, de dette, dont il déploie le champ sémantique pour en arriver au constat que l’auteur lui-même n’est pas moins endetté, pas moins redevable que le traducteur envers l’autre ou les autres textes dont sa propre écriture procède. Ce propos accrédite de fait la dimension subversive de la traduction mise en évidence par Levine (v. supra), celle qui laisse affleurer le matériau même à partir duquel se tissent les prétendus originaux, le sous-texte, la sub-version. Le distinguo entre auteur et traducteur apparaît aussi ténu et fluctuant que peut l’être celui de la note de bas de page, et leurs rôles respectifs tendent à se chevaucher, l’auteur étant lui-même traducteur – ne serait-ce que de ses propres idées.

2.4.2 Transgression de l’espace typographique

De fait, les pages matérialisent le terrain d’affrontement entre l’auteur et le traducteur et leur espace d’énonciation. L’espace typographique de Vengeance du traducteur est en effet réparti de part et d’autre d’une barre typographique qui délimite les zones imparties respectivement à l’auteur et aux notes – ici, celles du traducteur – et donc, à leurs voix hiérarchisées dans l’espace de la page[6]. En ce sens, l’espace typographique concrétise l’espace énonciatif en même temps qu’il le reflète, comme le formule à sa façon le narrateur du roman : « Et moi, caché de tous les regards sauf du sien dans le trou du souffleur, […] je peine […] tandis qu’en pleine lumière il fait le beau » (Matthieussent, 2009, p. 21)[7]. Le traducteur n’aura de cesse que d’échapper à sa condition subalterne où il « reste invisible et muet, assigné à résidence exiguë, relégué sous terre » et de conquérir l’espace noble de la page et ce qui va de pair : « Là-haut, à l’air libre, au-dessus de cette barre, de ce couvercle étanche pour moi infranchissable » (ibid., pp. 13-14). Franchir la barre de la note relèvera d’une forme concrète de transgression, celle d’un mouvement du pied qui avance, qui franchit le pas (v. Kirchmayr, 2016, p. 3). Foucault souligne du reste la dimension transgressive de la note de bas de page :

La transgression est un geste qui concerne la limite; c’est là, en cette minceur de la ligne, que se manifeste l’éclair de son passage, mais peut-être aussi sa trajectoire en sa totalité, son origine même. Le trait qu’elle croise pourrait bien être tout son espace. Le jeu des limites et de la transgression semble être régi par une obstination simple : la transgression franchit et ne cesse de recommencer à franchir une ligne qui, derrière elle, aussitôt se referme en une vague de peu de mémoire, reculant ainsi à nouveau jusqu’à l’horizon de l’infranchissable. [...] la limite ouvre violemment sur l’illimité [...]. La transgression porte la limite jusqu’à la limite de son être; elle la conduit à s’éveiller sur sa disparition imminente.

2001a [1963], pp. 264-265

Cette transgression permettra au traducteur de s’affranchir du statut énonciatif qui lui est assigné et de le subvertir. Par cette prouesse, cet envol comme l’indique l’intitulé même du chapitre 12 du roman « Le vol », il accèdera à l’espace auctorial : « C’est fait. À dix mille mètres au-dessus de la houle atlantique, […] je fais le pas et franchis la barre pour m’envoler à mon tour » (Matthieussent, 2009, p. 193). Franchir la barre sera la clé d’accès à l’espace symbolique de la création, au prix d’une transgression elle-même au service de la subversion. Ce qui se joue dans l’espace de la page ne fait en réalité que refléter l’enjeu des positions à la fois énonciatives et symboliques voire sociales qui tissent la complexité des relations auteur/traducteur et que les deux protagonistes s’attacheront à déjouer.

2.4.3 Renversement des rôles

Dans Les Nègres du traducteur, Aaron Janvier ne recule devant rien et sollicite des écrivains auxquels il demande de rédiger l’original d’après ses traductions, sous réserve d’être suffisamment talentueux (Bleton, 2004, p. 81), forme même de la subversion, puisqu’il y a renversement des rôles, préséances et prérogatives respectifs, le traducteur mettant les auteurs devenus ses plagiaires à sa botte pour mieux exercer sur eux son diktat : « Désormais je rédigeais des romans (traduits de l’espagnol) que je soumettais ensuite aux auteurs, lesquels n’avaient plus qu’à les signer et à les écrire dans leur langue » (ibid., p. 71)[8]. Cette visée subversive est du reste clairement explicitée puisqu’il s’agit d’obliger « les auteurs à servir un peu plus leur traducteur, renversant l’hégémonie séculaire » (ibid., p. 65). L’auteur est désormais l’otage d’un traducteur qui mène le jeu, distribue les rôles et le travail, juge et jauge le texte, la traduction et les attentes du lecteur. Même scénario de prise du pouvoir dans Vengeance du traducteur, où le narrateur-traducteur soumet l’auteur à tous ses caprices : « Moi, mon auteur aux abonnés absents, je l’ai à la fois fait maigrir et grossir, je l’ai radié de la page, fichu à la porte, je l’ai interdit de séjour, exilé à l’étranger » (Matthieussent, 2009, p. 236)[9].

La subversion se manifeste dans les deux cas par un renversement de la hiérarchie des positions, le traducteur prenant la place « si durement conquise, celle qui revenait de droit au traducteur : la première » (Bleton, 2004, pp. 104-105), ce que reflètent du reste non seulement son prénom, Aaron Janvier (ibid., p. 36), mais aussi son patronyme, premier mois de l’année. C’est désormais lui qui prend les commandes. Les supposés devoirs du traducteur et même son attitude deviennent ceux de l’auteur, désormais cantonné à « suivre ligne par ligne ma traduction pour finir sa propre rédaction » (ibid., p. 93), ne jouissant plus que d’une liberté surveillée sur un texte ô combien balisé. Les traits de comportement et fonctions d’ordinaire attribués au traducteur et à sa pratique, comme l’absence d’initiative, le rôle de copiste, le sont désormais à l’auteur : « Écrire sous la dictée d’une traduction est déjà une prouesse qui n’est pas à la portée de n’importe qui! […] D’ailleurs mes traductions l’attestent : presque uniquement des auteurs brillants à mon palmarès, qui ont su écrire à merveille ce que j’avais traduit pour eux » (ibid., p. 104).

Ce renversement des rôles va de pair avec celle des valeurs et rompt « le pacte tacite » assignant au traducteur « de rester dans l’ombre de l’auteur » (Wecksteen, 2013, p. 63). L’interversion des rôles et prérogatives se répercute aussi sur les conventions, notamment celle de l’invisibilité qui change de camp et passe du traducteur à l’auteur, invisibilisé par la traduction dans Les Nègres du traducteur, mais aussi à l’oeuvre traduite qui brille par son absence dans Vengeance du traducteur, d’où l’idée que ces deux romans illustrent à leur façon la notion de pseudo-traduction (Jenn, 2016, pp. 176 sq.)

3. Transgression de l’espace narratif et du pacte représentationnel[10]

La transgression gagne en effet jusqu’aux partis pris formels de Vengeance du traducteur, sa facture même. Si le conflit territorial entre auteur et traducteur se manifeste en premier lieu dans l’espace à la fois physique et symbolique de la page et se répercute sur l’espace énonciatif avec la note du traducteur, il se joue aussi dans l’espace narratif, dans le mode d’agencement de la trame, la dispositio rhétorique, qu’on pourrait penser délibérément choisi par l’auteur réel pour égarer le lecteur non attentif aux passages d’un niveau narratif à un autre. Dans l’entretien accordé en 2010 (v. supra), Matthieussent s’est revendiqué sur ce point de Nabokov qui, dans Pnine, adopte un agencement par enchâssement et, dans Feu pâle, diffracte son propos en un réseau de notes censées commenter un poème tout en tissant par là même une intrigue romanesque[11].

3.1 La métalepse

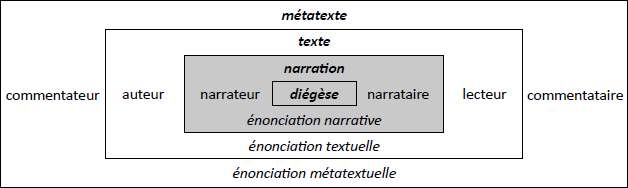

Subversion et transgression ne se bornent pas à l’interversion des rôles énonciatifs mais gagnent jusqu’à l’espace narratif sous la forme de la métalepse, de sorte que la transgression s’inscrit dans la structure même du roman. Initialement classée parmi les tropes, la métalepse a gagné le champ de la narratologie où elle doit sa fortune à Genette qui y a consacré différents écrits[12]. Dans son principe et en présence de récits enchâssés en vertu d’un procédé de mise en abyme, elle consiste à passer d’un niveau narratif à un autre, ce qui abolit la frontière entre acte de représentation et univers représenté selon John Pier et Jean-Marie Schaeffer, avec pour effet de brouiller la distinction entre monde de la narration et celui du narré et d’aller ce faisant « à l’encontre de la nature même de la représentation, et plus spécifiquement du récit » (2005, n.p.). La métalepse, par nature transgressive, constitue une « violation du pacte représentationnel », puisqu’elle trouble à son tour la référence, le niveau repère (ibid.). À des fins de clarification, Bertrand Daunay (2017) en donne un schéma illustrant le passage d’un niveau narratif à un autre et corrélant niveaux narratif et énonciatif :

Figure 1

Frontières textuelles (Daunay, 2017, §17)

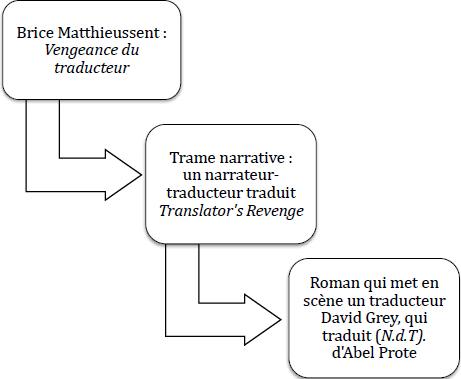

C’est le franchissement de ces différents niveaux qui font de la figure de rhétorique initiale une métalepse ontologique qui brise la frontière du diégétique et de l’extra-diégétique et peut se manifester par l’irruption du narrateur dans la diégèse ou, à l’inverse, du personnage dans le texte ou le métatexte[13]. Vengeance du traducteur relève bien de ce procédé dans sa composition (v. Figure 2), dans la mesure où se trouve abolie la distinction entre univers extradiégétique, monde où l’on raconte, ici le roman lui-même, et diégèse, le monde inventé et raconté qui fait l’objet de la narration : l’histoire du narrateur-traducteur qui traduit un roman intitulé Translator’s Revenge mettant en scène un traducteur, David Grey, qui, à son tour, traduit le roman d’Abel Prote intitulé (N.d.T.) (Matthieussent, 2009, p. 107). Le franchissement d’un seuil énonciatif et narratif se trouve du reste matérialisé par la ligne de la note de bas de page qui court sur tout le roman, écrit sous cette barre jusqu’au chapitre 12, « Le vol », où le traducteur, ayant réussi à renverser la situation, voit désormais son énonciation trôner au-dessus de la barre de note.

Figure 2

Niveaux de construction du roman selon le principe de la métalepse dans Vengeance du traducteur

La métalepse se manifeste de différentes façons, notamment par la prise à parti du lecteur : « l’estimé lecteur » « cher lecteur » (Matthieussent, 2009, p. 33), ou cette adresse directe : « c’est lui [l’auteur] que tu venais voir et tu tombes sur moi » (ibid., p. 58), par le fait que le narrateur sorte de son rang pour faire irruption dans le roman, y devenir personnage et écrire lui-même le roman, évinçant l’auteur de son espace[14] : « Je [narrateur-traducteur] sélectionne les mots Abel Prote dans tout le texte et mon index droit s’abaisse vers la touche Suppr du clavier, quand Prote bondit brusquement du canapé avec une vivacité et une souplesse que je ne lui soupçonnais pas » (ibid., p. 302), passage où, de simple nom dans un texte, le personnage d’Abel Prote sort du texte pour prendre corps et vie dans la diégèse et franchir un niveau narratif. On en trouve d’autres occurrences dans le roman (ibid., pp. 101, 175, 177, 181 et 184), notamment lorsque le narrateur explicite lui-même le phénomène :

j’ai constaté que l’intégralité du contenu de Vengeance du traducteur avait – et a toujours – la curieuse habitude de se transposer dans la vie réelle. […] Il y a deux translations successives : la première définit mon travail de traducteur renégat, indélicat, apostat; la seconde, plus mystérieuse, « traduit » le contenu du livre dans la réalité. Si vous préférez, il suffit que j’écrive que Doris se déguise en Dame de Fer pour qu’aussitôt elle porte ce costume.

ibid., p. 294[15]

Il en résulte une série de brouillages, celui des niveaux narratifs entre récit enchâssant (Translator’s Revenge) et récit enchâssé (N.d.T) qui vient s’ajouter au brouillage des voix et des rôles textuels induit par l’usage de la note de bas de page et à celui des instances narratives, mais aussi à celui de la fiction et de la réalité, constitutif de la fiction, en même temps que le langage revêt une dimension performative, puisqu’il suffit de nommer ou décrire pour faire advenir comme dans l’exemple ci-dessus.

3.2 Le passage à l’acte comme stade ultime de la transgression

Le stade ultime de la transgression consistera néanmoins à « tuer le père », à mettre à mort la figure paternelle de l’auteur, d’où une vengeance en deux temps qui commencera par l’élimination du texte, une des concrétisations de la figure paternelle.

Alors que tout au long du roman, le narrateur-traducteur décrit par le menu tous les actes intentatoires[16] au corps du texte qu’il a commis – caviardage, étoffement, replâtrage, invention de toutes pièces (Matthieussent, 2009, pp. 33, 39, 51, 60 et 133) –, le premier degré du meurtre consiste à évincer l’auteur de son espace : « Quant à ma propre vengeance, elle n’implique aucune arme de poing, […] mais […] une lente montée – non pas des eaux, ni de l’adrénaline, ni du désir, mais des seules lignes –, une invasion discrète qui provoquera forcément la fureur de l’écrivain lésé » (ibid., p. 64). Pour éliminer le texte et le corps de l’auteur, quelques pressions sur les touches du clavier suffisent : « Le convaincre [Abel Prote] que la fonction “Supprimer” de mon clavier d’ordinateur s’applique au texte même qui soutient sa vie, et que sans ce texte il n’est rien. Un simple clic sur la touche Suppr et hop, exit Prote » (ibid., p. 245) pour arriver au constat que « [l]e corps massif de mon assaillant, un bref instant vautré au travers du mien, a disparu » (ibid., p. 302), nouvelle manifestation de la métalepse narrative. C’est donc par ordinateur interposé et en supprimant son texte que David Grey vient à bout de l’auteur qu’il traduit, ou plutôt de la fonction d’auteur qu’Abel Prote est censé incarner[17]. Scénario comparable chez Aaron Janvier qui, « [e]ncore un peu novice dans l’art de l’élimination » se demande « comment “effacer” cet auteur devenu encombrant » (Bleton, 2004, p. 88).

Dans les deux romans, la transgression culmine dans la mise à mort à la fois physique et symbolique de l’auteur, ce qui pousse à son paroxysme le thème post-moderne de la mort de l’auteur (Arrojo, 2011, p. 487). Pour Aaron Janvier, « exécuter l’auteur récalcitrant, c’était une façon d’afficher ma vocation de traducteur » (Bleton, 2004, pp. 78-79), il hésitera entre agression, noyade, accident provoqué, étouffement ou autres pour éliminer un à un ses collaborateurs.

4. Portée traductologique de la mort de l’auteur

Le meurtre de l’auteur transgresse la loi et les règles morales, tout en relançant le débat de la mort de l’auteur chère à la critique littéraire de la fin du XXe siècle. Si l’expression « mort de l’auteur » est prise ici au pied de la lettre puisqu’il y a consommation d’un meurtre, face négative de la transgression, peut-être convient-il d’en rappeler la portée dans le débat théorique.

4.1 La « fonction-auteur »

L’instance de l’auteur ne serait en fait qu’une fiction théorique que Barthes, Foucault mais aussi nombre d’auteurs de la fin du XXe siècle auront eu à coeur de théoriser. Loin de le concevoir comme origine et source de l’écriture, sujet-auteur, garant, propriétaire du texte et détenteur de droits exclusifs à son endroit, l’auteur apparaît lui-même traversé de discours et de paroles qui l’ont constitué comme tel et n’existerait pas sans l’instance réceptrice du lecteur qui redonne vie au texte. Si la mort de l’auteur implique de le faire descendre de son piédestal, de le destituer, c’est pour en finir avec ces représentations d’omnipotence et prendre acte non seulement des voix multiples qui l’habitent et contribuent au tissage textuel, mais aussi des différentes instances textuelles nécessaires au fonctionnement du texte, prélude à l’avènement de la fonction-auteur selon Foucault (2001b [1969]), et son cortège de notions comme l’écriture, l’ordre du discours, le texte ou le lecteur.

Signe de l’avènement de la modernité scripturale où l’écriture n’est plus le privilège exclusif d’un groupe social mais commence à se diluer dans la société, la fonction-auteur a notamment pour objet de légitimer un texte, même si, comme le fait remarquer Dominique Samson, proclamer la mort de l’auteur n’en reste pas moins le privilège de ceux-là même qui en jouissent (2003, p. 118), à la différence des scripteurs ordinaires cantonnés, eux, « à la reproduction de ce qui est » (ibid., p. 121). Deux régimes de discours et d’écriture en ressortent, ceux « qui sont dits, restent dits, et sont encore à dire et relèvent de la fonction-auteur » par opposition à ceux « qui se disent au fil des jours et des échanges et qui passent avec l’acte même qui les a prononcés » (ibid., p. 122), reprise au niveau discursif de la distinction entre écrivains et écrivants (Barthes, 2015 [1964]), écrivants auxquels sont souvent assimilés les traducteurs, lesquels « s’emploie[nt] à défaire ce que l’écrivain a fait », à « détisser le texte à traduire, le démanteler, le mettre en pièces, le rendre informe, avant de lui redonner forme » (Samoyault, 2020, p. 191), tout en rendant la littérature transitive (ibid., p. 195).

Plus question dès lors pour le traducteur de jouer les doublures, de prêter sa voix ou sa plume à l’auteur pour mieux le « servir », selon la répartition classique des tâches exprimée en ces termes par Albert Bensoussan : « le traducteur est la voix de l’Autre. On lui fait confiance, on lit sur ses lèvres, on voit par ses yeux. Il est l’ambassadeur de l’écrivain original, son porte-parole, il répond pour lui » (2005, p. 47). L’inversion des rôles lui permet de s’arroger le volet de l’inventio (v. infra), la composition du texte premier, part réputée la plus créative de l’écriture, et de transgresser ce faisant une norme, celle, implicite, du statut de la traduction comme « création dérivée » (Derrida, 1985, p. 232), écriture seconde cantonnée au choix des mots ou formulations. Dans Les Nègres du traducteur, la subversion va jusqu’à conférer à la traduction un statut d’antériorité par rapport à l’original et le traducteur se trouve en position d’affirmer son désir d’écrire frustré et de s’exprimer en son propre nom, ce qui d’ordinaire lui est refusé ou n’a longtemps été au mieux que toléré de sa part – comme en attestent les nombreux commentaires dépréciatifs de la note du traducteur, un des rares endroits où ce dernier est autorisé à se faire entendre.

Une fois le meurtre consommé, les deux traducteurs se trouvent paradoxalement désemparés. Aux affres de l’espace circonscrit et de la relégation à la seconde place succèdent les périls et les tourments de l’illimité et de la création. Loin d’avoir trouvé dans l’élimination physique de l’auteur la fin de leurs souffrances, aucun n’accède à la liberté ni à la jouissance escomptées, mesurant plutôt les déconvenues auxquelles il s’expose, notamment l’angoisse d’avoir à conquérir l’infini du ciel de papier. Dans Les Nègres du traducteur, Aaron Janvier pèse les conséquences de son acte en un constat teinté d’amertume :

Je mis les mots bout à bout mais ils ne disaient rien […]. Et personne pour me souffler. […] j’imaginais, mais les mots se succédaient sans jamais se cimenter. Pourquoi faut-il un auteur pour que le ciment prenne? […] je croyais […] m’émanciper de la tyrannie de celui que je bafouais, mais je ne cessais de penser à lui.

Bleton, 2004, p. 123

L’auteur n’est pas seulement un alibi, mais le garant de la construction de l’édifice et de sa solidité. Sans sa présence, le traducteur se sent désarmé, livré aux quatre vents, et perd de sa légitimité :

pour la première fois depuis des années, ce que j’écrivais n’était pas une traduction. [...] les mots avaient perdu leur assise. Ils devaient absolument être ancrés, rattachés à quelque chose de plus concret que l’arbitraire de ma fantaisie. Je devais les rapatrier chez un auteur patenté.

ibid., p. 54

Usurper le rôle de l’auteur légitime n’est qu’un leurre : sans lui, le texte ne fonctionne pas. Dans Vengeance du traducteur, le narrateur-traducteur devenu auteur redoutera d’être à son tour dépossédé de son texte et destitué par son propre traducteur auquel il enjoindra de rester « humble, enthousiaste et zélé, modeste et rigoureux » et de ne surtout pas se prendre « pour un écrivain » (Matthieussent, 2009, p. 309)[18].

La déconvenue des deux traducteurs s’explique peut-être par le désir ou le rêve d’auteur, de cette « ombre qui l’entoure » (Samson, 2003, p. 132) mais dont nous ne saurions nous passer, nous lecteurs, et a fortiori traducteurs, de sorte que nous en réactualisons la figure selon le principe mis en évidence par Barthes : si, « [c]omme institution, l’auteur est mort » et cesse d’exercer sur son oeuvre la paternité et l’autorité dont il était investi, « dans le texte, d’une certaine façon, jedésire l’auteur : j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni sa représentation, ni sa projection), comme il a besoin de la mienne » (1973, pp. 45-46; italique dans l’original). Au désir d’auteur de tout lecteur fait peut-être écho l’ambivalence psychique du traducteur campé par Berman, aspirant à l’autorité ou auctorialité de l’auteur comme à un point de fuite : « Sur le plan psychique, le traducteur est ambivalent. […] Il se veut écrivain, n’est que ré-écrivain. Il est auteur – jamais l’Auteur. Son oeuvre de traducteur est une oeuvre, mais n’est pas l’Oeuvre » (1984, p. 18). L’ambivalence se manifeste dans un désir de traduire lui aussi ambivalent, fait de destructivité et de créativité, ou de destructivité créatrice, tout en confortant l’idée de la traduction comme critique de l’autorité (Rueff et Samoyault, 2020, p. 9), comme le montrent suffisamment les deux romans.

4.2 Et ses retombées sur la conception de la traduction

Si, d’après ce constat, le traducteur ne saurait égaler l’auteur ni la traduction l’original, quel est dès lors le statut de la traduction comme forme d’écriture?

Selon la conception antique de la rhétorique (techné rhetoriké) héritée de Platon et d’Aristote et diversement développée par leurs successeurs, tels Cicéron et Quintilien, puis prise comme modèle de l’écriture et entendue comme inventio, choix du propos et de sa teneur à des fins soit logiques (convaincre), soit psychologiques (émouvoir), dispositio, choix de l’agencement des parties du discours dite aussi composition, et elocutio, dite aussi lexis, choix des moyens d’expression, de la mise en mots, grammaire, tropes, voire diction comprises, aujourd’hui synonyme d’énonciation ou de locution (Barthes, 1970, pp. 217-218), le rôle du traducteur se cantonnerait à la seule elocutio, au seul choix des moyens expressifs, à l’exclusion de toute intervention sur le contenu (inventio) selon un principe tacite énoncé par Derrida (1985, p. 231). C’est aussi ce qu’expriment, comme dans un miroir où l’image reflétée serait le négatif du réel, ces propos d’Aaron Janvier adressés à l’un des auteurs-otages :

Je te dirai sur quels thèmes exercer ton talent, je te laisserai l’initiative des inversions de verbes, des accumulations d’adjectifs, des incises au suspense intolérable, en un mot tu n’auras qu’à écrire ce que tu voudras, ma traduction sera là pour te guider sur le chemin de la création.

Bleton, 2004, p. 72

Chez Bleton, Aaron Janvier ne se contente pas de s’arroger le rôle d’auteur, la paternité du produit de l’invention, celle du texte, l’invention est poussée jusqu’à celle des auteurs eux-mêmes, en un véritable tour de force, une revanche ou paternité au carré dévoilée au détour d’un dialogue qui trouvera du reste confirmation plus loin : « M. Janvier, êtes-vous l’auteur de tous ces auteurs? [...] quel écrivain allez-vous inventer maintenant? » (ibid., pp. 96-97).

Outre l’assimilation implicite entre invention et paternité, récurrente dans les deux romans, en même temps que témoignage de certaines métaphores sexistes qui parcourent le champ traductologique (Chamberlain, 1988), c’est le statut même de la traduction, à la fois activité et texte, qui se voit par là même problématisé. Le renversement de la hiérarchie entre auteur et traducteur se répercute à son tour sur la relation entre original et traduction : la remise en question de la suprématie de l’un, l’auteur, va de pair avec celle de l’autre, l’original. Par la destitution de l’auteur, c’est la traduction elle-même qui gagne en autorité, rompant ainsi avec « le problème de l’autorité (ou du manque d’autorité) [qui] hante comme un spectre funeste toute l’histoire de la traduction » (Berman, 1988, p. 98), tout en plaidant pour une conception de la traduction placée non plus sous le signe de la subordination à l’original mais du « substitut viable, d’égale prégnance, c’est-à-dire autonome » (Israël, 2004, p. 102), accédant à la plénitude d’un texte volant pour ainsi dire de ses propres ailes.

Chacun des romans illustre l’idée que la traduction ne se cantonne pas au transfert interlinguistique mais peut revêtir différentes formes comme le travestissement, la permutation des lieux de vie par exemple, et nous incite aussi, par ces subversions et transgressions déclinées à des degrés divers et sur plusieurs plans (déformations, mutilations des textes dits originaux chez Matthieussent, invention du ou des texte(s) et même de l’auteur ou des auteurs chez Bleton), à réfléchir à la nature même de la traduction, placée « dans le champ d’une tension entre transgression et limite » (Basalamah, 2019, p. 49), dans la mesure où elle « est en même temps le début et la fin d’un espace » (ibid., p. 58), dont la frontière est rendue ou non tangible, par la barre typographique de la note par exemple. Cette frontière est aussi virtuelle comme celle de l’espace narratif, à franchir ou dont s’affranchir, en transgressant « les codes, les repères et les coutumes habituelles » (ibid., p. 54), ce dont ne se privent pas les protagonistes des deux romans. La nature paradoxale de la traduction, « à la fois transgressive, faisant fi des frontières et préservant l’altérité du contenu source, et normative, proposant des approches ethnocentristes qui apprivoisent l’altérité et renforcent les frontières » (Eche et Huet, 2019, p. iv), n’en apparaît que plus clairement et rejaillit jusque dans la composition de Vengeance du traducteur. En ce sens, la traduction ainsi campée relève peut-être de la définition d’inspiration derridienne évoquée par ces mêmes auteurs :

À la fois fidèle et abusive, violente et respectueuse, la traduction chez Derrida doit nécessairement commettre des abus […], brouiller les limites entre l’original et la traduction et devenir un point de contact, de friction et de réconciliation entre les langues et les cultures.

ibid., p. ii

Les différentes formes de violence mises en scène dans les deux romans reflètent celle considérée comme inhérente à la traduction par certains auteurs : violence faite au langage et au texte quand la traduction prend la place de l’original, éviction de l’auteur de son espace par exemple. Celle qu’exerce Aaron Janvier contre l’original ou contre l’idée même d’original dans Les Nègres dutraducteur ne se cantonne pas au meurtre de l’auteur, mais vise aussi la culture de départ (Arrojo, 2011, pp. 488-489). Loin d’être une forme d’écriture neutre ou inoffensive, la traduction peut servir des visées impérialistes en renforçant des rapports de force asymétriques entre langues et cultures, au point d’être parfois assimilée à une colonisation (Chamberlain, 1988, p. 459). Il ne s’agit plus dès lors de concevoir la traduction en termes éthiques mais selon « un modèle adversarial » (Rueff et Samoyault, 2020, p. 12), une conception de la traduction à la fois agonistique et réparatrice qu’expose Samoyault (2020, pp. 22-23), « agonique[19] » en ce sens qu’elle révèle des rapports de force, des hiérarchies et « les forces de conflit inhérentes à la traduction, entre les langues, entre l’esprit et la lettre, entre l’original et les traductions » (ibid., pp. 52-53), mais aussi réparatrice lorsqu’elle donne à entendre des voix étouffées et oubliées (ibid., p. 118).

Conclusion

Tant par les intrigues mises en scène que par le comportement des traducteurs, ces deux romans illustrent à la fois les notions de subversion et de transgression en traduction : subversion des rôles assignés, subversion de l’autorité, de l’auctorialité et de la paternité de l’auteur, transgression des espaces tant typographique qu’énonciatif mais aussi symbolique, subversion de la temporalité, la traduction en venant à précéder l’original, transgression de règles morales élémentaires. La subversion qui met à mal les hiérarchies constitutives de l’assise du pouvoir (Chamberlain, 1988, p. 466) comme la préséance de l’auteur sur le traducteur, celle du père, à la fois auteur et texte, sur le fils, traducteur, en vertu d’un régime de parenté qu’exprimerait la traduction (Samoyault, 2020, p. 175), ou celle de l’original sur la traduction, de l’écriture sur la traduction, y procède d’une succession de transgressions, du franchissement d’une ligne visible ou invisible qui assigne des rôles à des personnes et à des espaces et conforte ce faisant un trait propre à la traduction, transgressive par nature, selon Samoyault (ibid., p. 34).

Le roman Les Nègres du traducteur subvertit le pacte de traduction en inversant les rôles de traducteur et d’auteur, ainsi que l’antériorité de l’original sur la traduction, en transgressant la morale par la liquidation pure et simple des auteurs récalcitrants à jouer le jeu défini aux termes d’un pacte vicié, en poussant le tour de force non seulement jusqu’à inventer les originaux des traductions mais les auteurs eux-mêmes, dans une sorte de revanche au carré, de subversion portée à l’exponentiel. Vengeance du traducteur est quant à lui subversif et transgressif, et ce, à plusieurs titres, puisqu’il se tisse de la parole du traducteur usurpant le rôle d’auteur, subversion auctoriale, qu’il choisit pour espace d’énonciation celui, liminal, de la note de bas de page, subversion typographique et énonciative, et que la ou les traductions évoquées, celle de (N.d.T) et celle de Translator’s Revenge, y brillent par leur absence, subversion ontologique. Il l’est aussi jusque dans sa structure en vertu du principe de la métalepse, qui consiste à franchir des niveaux narratifs et à déloger le narrateur-traducteur de sa position énonciative et de son rang dans la fiction, subversion narrative et structurelle, pour lui permettre de faire non seulement irruption dans le roman mais aussi mine de l’écrire lui-même. Il ressort de ces différentes subversions, elles-mêmes réalisées par le franchissement successif de différents seuils, soit autant de transgressions, que la traduction, loin de n’être que reproduction, est une écriture productive qui prolonge l’acte créatif tout en jetant sur le texte initial un regard critique qui met au jour les stratégies qui y sont à l’oeuvre, sous-texte qui finit ici par l’emporter sur un supposé original absent parce que détrôné par le mouvement même de la traduction. En ce sens, la subversion est aussi un ressort de la créativité permettant à la traduction de passer d’un statut reproductif à un statut productif, traditionnellement plus valorisé (Chamberlain, 1988, p. 465)[20].

Par ses modalités mêmes, se trouve également illustrée dans ces deux romans la double polarité de la notion de transgression évoquée en début d’article, négative quand il s’agit d’enfreindre la loi sur le mode du délit ou du crime pour renverser l’ordre établi – comme c’est le cas dans les deux intrigues romanesques –, et qu’elle est associée à une destructivité, laquelle semble constitutive de la traduction (Samoyault, 2020, p. 66 sq.), mais aussi positive puisqu’elle est au principe même de chacune d’elles, qu’elle est le ressort de leur inventivité débridée à même de captiver un lectorat, façon indirecte d’assimiler la traduction à l’inventio, et non à la seule elocutio, et de la déployer dans le champ esthétique. Les différentes modalités de la transgression semblent par ailleurs illustrer en tous points les autres angles d’analyse de cette notion selon Xavier de Larminat (2017, p. 10) : l’action et sa composante ludique ou festive, clairement décelable au ton et aux péripéties de chacun des romans, l’appropriation, celle de l’oeuvre, de l’espace mais aussi de la place de l’auteur, l’agression qui culmine dans la mise à mort de l’auteur, mais aussi la domination puisque dans les deux romans, le traducteur finit par obtenir la position dominante. Enfin, l’action procède bien dans les deux romans d’un franchissement qui va de pair avec un affranchissement, celui de la double tutelle du texte et de son auteur, et en un surpassement qu’impliquent ces bravades successives.

Pour ces différentes raisons, les deux romans semblent accréditer l’hypothèse d’une nouvelle catégorie traductionnelle qui n’a pas pour but « d’échanger ou de transmettre un produit culturel mais plutôt d’exploiter l’espace ambigu entre traduction et écriture », celle de la « traduction déviante » (Simon, 2000, p. 160).

Appendices

Note biographique

Freddie Plassard est Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), Université Sorbonne Nouvelle, où elle enseigne la traduction et la traductologie. Elle s’intéresse aux relations entre théorie et pratique, sujet sur lequel elle a animé un séminaire doctoral, aux pratiques collaboratives de la traduction induites par les nouvelles technologies et à la figure du traducteur dans la fiction à substrat professionnel. Elle a publié une bonne trentaine d’articles et codirigé avec F. El Qasem la publication de deux volumes de la revue Forum et un numéro de la revue TTR sur les rapports entre écriture et traduction.

Notes

-

[1]

Dont notamment Vous toucher (2007) et Broussaille (2008). V. sa page de présentation aux éditions de La contre-allée, disponible à : https://lacontreallee.com/auteurs/claude-bleton-traducteur/ [consulté le 15 novembre 2022].

-

[2]

Prix M.E. Coindreau (1983) pour ses traductions de l’année; prix Unesco-Françoise Gallimard (2000) pour celle d’Eureka Street de Robert McLiam Wilson et Prix Jules Janin de l’Académie Française (2013) pour la traduction de l’oeuvre de Jim Harrison.

-

[3]

Good Vibrations (2014), Luxuosa (2015), Identités françaises (2017), Le Joueur et son ombre (2019), Les Jours noirs, Nous nous retrouverons à Saint-Pétersbourg (2019). V. la page qui lui est consacrée sur le site Confluences – Rencontres littéraires, disponible à : https://www.confluences.org/artiste/matthieussent-brice/ [consulté le 15 novembre 2022].

-

[4]

Entretien entre Alain Nicolas et Brice Matthieussent au Grand Palais à Paris le 13 octobre 2010.

-

[5]

V. la présentation de l’ouvrage et de l’auteur sur le site de l’éditeur, disponible à : https://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-84682-334-0 [consulté le 15 novembre 2022].

-

[6]

Comme le fait remarquer Jenn, « il se peut que le procédé soit emprunté à La Caverna de las ideas (2000) de José Carlos Somoza » (2016, p. 177).

-

[7]

On notera toutefois que l’espace dévolu à l’auteur reste vide, exempt de toute parole tant que le traducteur n’a pas réussi son tour de force qui consiste précisément à le conquérir, cet espace étant le lieu d’un investissement libidinal de lutte pour la paternité (Chamberlain, 1988, p. 457). Il n’est pas non plus sans évoquer celui de l’interprétation auquel Tiphaine Samoyault fait référence : « l’aménagement d’un espace concret de la réception dans l’oeuvre – qui est, au fond, ce qui distingue la traduction de l’original –, espace potentiellement sécessionniste et émancipateur, dont l’appropriation est violente ou perçue comme telle » (2020, p. 79; italique dans l’original).

-

[8]

On notera toutefois que cette situation, aussi rocambolesque qu’elle puisse paraître, est bel et bien attestée dans la réalité. C’est notamment le cas du roman de Boris Pasternak Le docteur Jivago, d’abord connu en traduction avant que de l’être dans sa version originale russe, pour des raisons d’ordre politique. Samoyault voit dans ce phénomène une des formes de la violence exercée par la traduction, dans la mesure où elle met en lumière « la vulnérabilité de l’original, susceptible là encore d’être remis en cause, dans son unicité ou son intégrité supposées, par la traduction » (2020, pp. 83-84).

-

[9]

Ce passage n’est pas sans évoquer les lignes de Thomas Drant citées par Chamberlain (1988, p. 460).

-

[10]

Expression empruntée à Pier et Schaeffer (2005).

-

[11]

Sur les rapports de Feu Pâle avec la métalepse, v. Genette (2004, p. 112).

-

[12]

V. Genette (1972, 1983, 2004).

-

[13]

C’est le cas dans la nouvelle de Cortazar intitulée Continuité des parcs, souvent donnée comme exemple paradigmatique de ce procédé narratif, où un personnage intradiégétique est assassiné par le personnage métadiégétique du roman qu’il était en train de lire. V. Genette (2004, p. 25).

-

[14]

Cette éviction tout symbolique témoigne à la fois du mouvement de poussée de la traduction naissante et de sortie de l’auteur vers l’au-delà (v. Samoyault, 2020, p. 175).

-

[15]

Si le procédé relève en soi de la métalepse de l’auteur tel qu’exposé par Genette (2004, p. 10), en vertu de laquelle « au lieu de raconter simplement une chose qui se fait ou qui est faite, on commande, on ordonne qu’elle se fasse » (ibid., p. 13), on notera toutefois que c’est le narrateur qui fait ici office d’auteur.

-

[16]

Ces différents actes ne sont pas sans rappeler ceux de Drant, pasteur et traducteur en anglais d’Horace, rapportés par Chamberlain (1988, p. 460).

-

[17]

Pour plus d’information sur les circonstances et modalités de la mise à mort de l’auteur, v. Plassard (2010, p. 60; 2012, pp. 187 sq.).

-

[18]

Difficile de ne pas rapprocher ces propos de ceux de Samoyault relatant l’expérience de mise en scène de sa propre traduction du monologue de Molly Bloom dans Ulysse de Joyce : « je faisais cette expérience sacrilège et immodeste, […] : me prendre pour qui je n’étais pas » (2020, p. 192).

-

[19]

Samoyault (2020) utilise les deux qualificatifs agonistique et agonique, et, tout en développant le champ sémantique de la notion, confère au second adjectif une dimension conciliatrice, une forme « d’apprivoisement de l’affrontement » (ibid., p. 52).

-

[20]

Il est intéressant de noter que la notion de subversion semble intrinsèque à la traduction, laquelle peut être perçue comme un « instrument de subversion des normes littéraires dominantes dans un espace national » par exemple (Sapiro, 2014, p. 95).

Bibliographie

- Arrojo, Rosemary (2011). « Tradução e impropriedade : uma leitura de Les Nègres du Traducteur,de Claude Bleton [Traduction et impropriété : une lecture des Nègres du Traducteur, par Claude Bleton] ». Trabalhos em Linguistica aplicada, 50, 2, pp. 479-492.

- Aury, Dominique (1990 [1963]). « Préface », in Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, Éditions Gallimard, « coll. Tel », pp. vii-xii.

- Barthes, Roland (1970). « L’ancienne rhétorique - Aide-mémoire ». Communications, 16, pp. 172-223.

- Barthes, Roland (1973). Le plaisir du texte. Paris, Éditions du Seuil.

- Barthes, Roland (2015 [1964]). « Ecrivains et écrivants », Essais Critiques. Paris, Éditions du Seuil, pp. 152-159.

- Basalamah, Salah (2019). « La traduction, entre transgression et limite ». Convergences Francophones, 6, 1, pp. 49-61.

- Bensoussan, Albert (2005). J’avoue que j’ai trahi, Essai libre sur la traduction. Paris, L’Harmattan.

- Berman, Antoine (1984). L’épreuve de l’étranger. Paris, Éditions Gallimard.

- Berman, Antoine (1988). « Tradition – translation – traduction ». Poésie, 47, pp. 85-98.

- Bleton, Claude (2004). Les Nègres du traducteur. Paris, Métailié.

- Bokobza Kahan, Michèle (2009). « Métalepse et image de soi de l’auteur dans le récit de fiction ». Argumentation et analyse du discours, 3. Disponible à : http://journals.openedition.org/aad/656 [consulté le 15 octobre 2022].

- Chamberlain, Lori (1988). « Gender and the Metaphorics of Translation ». Signs, 13, 3, pp. 454-472.

- Daunay, Bertrand (2017). « La métalepse du lecteur Ou la porosité du métatexte ». Cahiers denarratologie, 32. Disponible à : https://journals.openedition.org/narratologie/7855 [consulté le 15 octobre 2022].

- Delabastita, Dirk (2011). « Fictional representations », in Mona Baker et Gabriela Saldanha, dir., RoutledgeEncyclopaedia of Translation Studies. London et New York, Routledge, pp. 109-112.

- De Larminat, Xavier (2017). « Sociologie de la déviance : des théories du passage à l’acte à la déviance comme processus ». SES-ENS. Disponible à : http://ses.ens-lyon.fr/articles/sociologie-de-la-deviance [consulté le 15 mai 2021].

- Derrida, Jacques (1985). « Des tours de Babel », in Annie Cazenave et Jean-François Lyotard, dir., L’art desConfins. Mélanges offerts à M. de Gandillac. Paris, Presses universitaires de France, pp. 209-235.

- D’hulst, Lieven (2019). « The Figure of the Translator Revisited: A Theoretical Overview and a Case Study ». Convergences Francophones, 2, 2, pp. 1-11.

- Eche, Antoine et Justine Huet (2019). « Avant-propos. Transgression(s), déviance(s), norme(s) et limite(s) ». Convergences Francophones, 6, 1, pp. i-v.

- Foucault, Michel (2001a [1963]). « Préface à la transgression », Dits et écrits. Tome 1. Paris, Éditions Gallimard, pp. 261- 278.

- Foucault, Michel (2001b [1969]). « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits. Tome 1. Paris, Éditions Gallimard, pp. 817-849.

- Genette, Gérard (1972). Figures III. Paris, Éditions du Seuil.

- Genette, Gérard (1983). Nouveau discours du récit. Paris, Éditions du Seuil.

- Genette, Gérard (2004). Métalepse, Paris, Éditions du Seuil.

- Haas, Ghislaine, dir. (2000). La note et le texte, Actes des journées d’étude du 13 mai 1995 et du 6 juin 1996. Dijon, Université de Bourgogne.

- Jenn, Ronald (2016). « De l’avatar au profil : Intermédialité et pseudo-traduction chez Andreï Makine, Claude Bleton et Brice Matthieussent (1990-2009) ». Interférences littéraires/Literaireinterferenties, 19, pp. 169-180.

- Israël, Fortunato (2004). « Lost in translation : la notion de déficit en traduction ». Forum, 2, 2, pp. 95-104.

- Kaindl, Klaus (2012). « Representation of Translators and Interpreters », in Yves Gambier et Luc van Doorslaer, dir., Handbook of Translation Studies. Amsterdam, John Benjamins Publishing, pp. 145-150.

- Kirchmayr, Raoul (2016). « La transgression dans l’art : vers une esthétique de la spectralité ». Artelogie, 8. Disponible à : http://journals.openedition.org/artelogie/427 [consulté le 15 juin 2021].

- Lane-Mercier, Gillian (2006). « Présentation ». TTR, 1, 1, pp. 9-13.

- Maschmeyer, Lennart (2022). « A New and Better Quiet Option? Strategies of Subversion and Cyberconflict ». Journal of Strategic Studies. Disponible à : https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104253 [consulté le 15 septembre 2022].

- Matthieussent, Brice (2009). Vengeance du traducteur. Paris, P.O.L.

- Pier, John et Jean-Marie Schaeffer (2005). « La métalepse aujourd’hui ». Disponible à : http://vox-poetica.org/t/articles/pierschaeffer.html [consulté le 15 octobre 2022].

- Plassard, Freddie (2010). « Mineur de fond ou chirurgien esthétique? Traducteur et traduction dans Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent ». Translationes, 2, pp. 55-65.

- Plassard, Freddie (2012). « Figures du désir de traduire dans Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent ». Forum, 10, 1, pp. 169-191.

- Rachwalska von Rejchwald, Jolanta (2018). « La “huitième saison” de la traduction. Quelques propos sur la traduction collective et les nouvelles pratiques traductionnelles de l’ère numérique ». Studia Romanica Posnaniensia, 45, 4, pp. 61-74.

- Rueff, Martin et Tiphaine Samoyault (2020). « Refuser, parfois la traduction, aller au-delà d’elle ». Po&sie, 174, pp. 7-17.

- Samoyault, Tiphaine (2020). Traduction et violence. Paris, Éditions du Seuil.

- Samson, Dominique (2003). « Le spectre de la mort de l’auteur ». L’homme et la société, 147, pp. 115-132.

- Sapiro, Gisèle (2008). La sociologie de la littérature. Paris, La Découverte.

- Sarrat, Yoann (2017). Transgression et littérarité, l’oeuvre de Pierre Guyotat et son influence sur les milieux artistiques et littéraires. Thèse de doctorat, Université de Clermont Auvergne. Inédit.

- Simon, Sherry (2000). « Pratiques déviante de la traduction ». Francophonies d’Amérique, 10, pp. 159-166.

- Wecksteen, Corinne (2013). « Le traducteur, un écrivain refoulé? Réflexions sur Les Nègres dutraducteur, de Claude Bleton, et sur Vengeance du traducteur, de Brice Matthieussent ». Parallèles, 25, pp. 52-64.

List of figures

Figure 1

Frontières textuelles (Daunay, 2017, §17)

Figure 2

Niveaux de construction du roman selon le principe de la métalepse dans Vengeance du traducteur

10.7202/016656ar

10.7202/016656ar