Abstracts

Résumé

La crise industrielle occidentale des années 1970-1980 a induit la remise en question du modèle économique de développement urbain. Ce dernier sera alors conçu à travers la culture, les arts, le tourisme et l’événementiel. Le concept de « ville créative », connu d’abord en Amérique du Nord, est repris par l’Union européenne. Cette organisation transnationale a proposé aux villes, dès 1985, un programme nommé « Capitales européennes de la culture », dans le but de redynamiser l’espace urbain par le modèle de la ville créative. Au-delà du programme culturel, être Capitale européenne de la culture est synonyme de transformations urbaine, économique et sociale. Quel rôle exerce alors l’acteur transnational dans le développement de la ville européenne et le gouvernement local ? Comment les acteurs du développement urbain s’adaptent-ils à ce rôle d’influence ? L’observation sera effectuée à partir du cas de Marseille, une ville industrielle en transition vers le modèle de métropole culturelle, et l’analyse s’appuiera sur la théorie sociologique néo-institutionnelle.

Mots-clés :

- organisme transnational,

- programme et label transnationaux,

- ville créative,

- métropole culturelle

Abstract

The Western industrial crisis of the 1970s and 1980s led to a rethinking of the economic model of urban development. The latter was then conceived through culture, arts, tourism, and events. The concept of the “creative city,” first known in North America, was taken up by the European Union. In 1985, this transnational organization proposed a label and program to cities called “European Capital of Culture,” with the aim of revitalizing the urban space through the creative city model. Beyond the cultural program, being a European Capital of Culture is synonymous with urban, economic, and social transformations. What role does the transnational actor play in the development of the European city and local government ? How do urban development actors adapt to this influential role ? The observation will be realized using the case of Marseille, an industrial city in transition toward the model of a cultural metropolis, and the analysis will be based on the neo-institutional sociological theory.

Keywords:

- transnational organization,

- transnational program and label,

- creative city,

- cultural metropolis

Article body

La crise industrielle et économique ayant frappé les villes dans les années 1970 induit la remise en question du mode de production capitaliste fordiste de l’espace (spécialisation des lieux, production de masse), faisant ainsi place aux nouvelles technologies (informatique, communication) ainsi qu’aux services (finances, tourisme et loisirs) (Desert, 2000 : 85-113). Le modèle postfordiste modifie alors l’aspect des villes par la transformation des friches industrielles en territoires du loisir et du tourisme, l’émergence de technopôles et de lieux d’affaires, tout en portant un intérêt important à la culture et au patrimoine (Law, 1998 : 129, Chaline, 1999 : 117). Depuis les années 2000, un nouveau modèle de renouvellement urbain est avancé après les modèles de la ville industrielle et de la ville technologique. Il s’agit de la ville créative axée sur l’attractivité des activités qui favorisent l’innovation entrepreneuriale, technologique et artistique (Liefooghe, 2010).

Malgré son caractère d’« attractivité séductrice » (Kadri, 2014 : 282) par les activités touristiques, culturelles et événementielles ainsi que la transformation des images des espaces urbains à celles de ville culturelle, la ville créative conserve aussi l’image d’un projet politique. On observe qu’il s’agit « [d’]un projet politique libéral, au sens américain du terme, c’est-à-dire plus tolérant en matière de mœurs et de choix de vie », éloigné, d’une part, du modèle urbain et culturel parisien (image de la bohème ancrée dans l’histoire de certains quartiers) et, d’autre part, du modèle européen plus cosmopolitique et participatif (Vivant, 2009 : 16).

Dans ce mouvement de renouvellement des modèles urbains depuis les années 1980, ce nouveau modèle de la ville créative, bien américain, est porté par des acteurs divers (sociaux, politiques économiques, et donc « sujet à différentes interprétations, voire est devenu le support d’idéologies et d’utopies sous-jacentes et contradictoires » (Liefooghe, 2010 : 34). Mais ce modèle de renouvellement urbain est porté aussi par des institutions transnationales et proposé à des politiques nationales et des acteurs locaux en Europe. Des promesses de plus en plus grandes de prospérité et d’attractivité du concept de ville créative apparaissent, comme des solutions viables et des sources de compétition quant au financement des projets.

Dans ce contexte, plusieurs programmes, traités et labels voient le jour en Europe par le biais d’organismes internationaux, depuis les années 1980 : le programme Capitales européennes de la culture (CEC), le label du patrimoine européen pour l’Union européenne (UE), le label Patrimoine mondial de l’humanité et réseau des villes créatives pour l’UNESCO. L’organisation transnationale (comme l’Union européenne) fait son entrée dans le processus de renouvellement et d’innovation urbains, et ce, dans le cadre d’une intégration territoriale et politique européenne. Cette incursion dans l’univers de l’organisation urbaine et de l’acteur local se fait à partir du programme des Capitales européennes de la culture. Ce dernier introduit une logique politique de renouveau par la culture, le changement d’image et la transformation économique de la ville. En investissant dans les équipements et les infrastructures, les villes tentent de répondre aux nouvelles normes métropolitaines, notamment celles véhiculées par les institutions transnationales.

L’Union européenne est pleinement consciente de l’attractivité mondiale du label dans le développement des villes européennes à l’international, soulignant qu’elle ne saurait à elle seule transformer la ville, mais que l’objectif fait partie d’un long processus politique et de stratégies culturelles urbaines. La Commission européenne met bien en évidence cet aspect : « L’un des principaux défis pour les Capitales européennes de la culture est de veiller à ce que le projet s’intègre dans un engagement politique à long terme et une stratégie de la ville visant à utiliser la culture pour se développer et rester une ville créative. » (trad. de la Commission européenne, 2009 : 10) Cet objectif de la Commission européenne dans le cadre du développement des villes européennes, s’il vise la mise en place d’un modèle urbain par celui de la ville créative et à travers un projet transnational (directives), n’implique pas seulement la mise en œuvre d’un programme. Il met aussi en rapport des logiques vouées à la confrontation : un organisme transnational qui vise à influencer un développement urbain au niveau local.

Dans la littérature générale, l’analyse de l’influence d’un organisme transnational apparaît diversement. Nous pouvons observer comment certaines organisations mondialisées s’insèrent dans l’économie urbaine (par exemple Airbnb dans les grandes villes touristiques), au point d’obliger à légiférer sur la location touristique informelle (Stors et Kagermeier, 2017), laquelle réduit la disponibilité de logements aux citoyens et influe en même temps sur le commerce de proximité, qui perd alors des clients résidents (Crozat et Alves, 2018). Cet aspect nouveau, lié à un acteur externe à la ville, est bien observé dans certaines grandes destinations comme Paris, New York ou Barcelone, mais est peu analysé sur le plan scientifique. Cela nous convainc de la nécessité d’une analyse de l’influence externe sur le développement urbain, qui se construit à travers le modèle de la ville créative. Ce dernier, issu de la vision néolibérale d’une métropole, n’est pas seulement un outil de développement économique, mais pose aussi le problème d’une gouvernance urbaine portée par divers acteurs.

Concernant plus directement le rapport entre le programme CEC et les villes européennes, la recherche nous montre aussi des intérêts divers. On peut remarquer avec Matthieu Giroud et Boris Grésillon (2011) que malgré l’engouement pour ce programme par les villes, la recherche a été peu importante suivant les deux premières décennies de son lancement en 1985, davantage anglophone, et visait surtout l’analyse urbanistique et l’image de la ville eu égard aux transformations. Par ailleurs, si l’influence de l’organisation est évoquée, c’est notamment à travers la norme européenne imposée à la ville candidate, sans toutefois relever un intérêt sur la manière dont se présente le rôle d’influence de l’acteur transnational et comment les acteurs de la ville européenne s’y adaptent. C’est cet aspect de la recherche qui nous intéresse et que nous tenterons de comprendre à partir de la théorie sociologique institutionnelle, en observant le cas de la ville de Marseille.

Le choix de Marseille se fonde sur deux aspects importants. D’une part, le peu d’analyses qui se penchent sur cette ville traitent de l’« avant » et du « pendant » du programme CEC. Or, notre objectif est d’analyser essentiellement le comportement et le rôle de l’acteur extérieur (UE) ainsi que l’adaptation des acteurs locaux aux normes véhiculées par cet acteur extérieur « avant, pendant et après le programme ». Cette orientation scientifique vise à combler le manque d’intérêt pour analyser ces comportements et stratégies, alors que les écrits existants se focalisaient sur les transformations urbaines. D’autre part, le choix du cas de Marseille s’appuie sur une conjonction d’événements politiques, sociaux et urbanistiques qui touchent l’ancienne ville industrielle depuis le début du XXIe siècle. Ville de contradictions avec un port parmi les plus importants de la Méditerranée, Marseille connaît une réputation de corruption politique et de criminalité largement relayée et tournée en dérision par les médias. La plus ancienne ville de France fait partie des villes industrielles ayant subi les contrecoups économiques et sociaux de la crise industrielle des années 1970-1980. À la suite de cette désindustrialisation, les années 2000 à 2016 voient un triple changement (et défi) pour Marseille et son territoire : 1) l’organisation du programme Capitale européenne de la culture en 2009, pour l’année 2013 ; 2) la loi NOTRe [du 7 août 2015, Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République] sur la décentralisation des territoires ; 3) la loi MAPTAM de 2016 [du 27 janvier 2014, Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles] sur le statut de métropole avec statut spécifique pour Paris, Lyon et Marseille. En raison de ce triple défi unique dans l’histoire urbaine et politique de la cité phocéenne, le choix de Marseille nous a semblé pertinent pour l’analyse du rôle d’un organisme transnational (l’UE dans notre cas) dans le processus transformatif d’une ancienne ville industrielle en une métropole créative.

Revue de littérature

La recherche relative au rapport entre le programme Capitales européennes de la culture dans le cadre de la ville créative et du développement urbain se situe selon deux axes : le premier porte sur le programme lui-même et le second est consacré au concept de ville créative.

Le programme Capitales européennes de la culture

L’analyse critique du programme Capitales européenne de la culture se divise en deux périodes. La première, 1985-2000, couvre les années initiales de mise en œuvre du programme, lancé en 1985. On retrouve peu de travaux réalisés concernant cette période et, selon Giroud et Grésillon (2011), cette période de recherche est marquée par plusieurs aspects : un bilan tardif réalisé par des chercheurs anglais en 2004, allemands en 2008, peu connu dans l’espace francophone, une recherche francophone limitée à quelques auteurs, et une recherche dominée par la littérature scientifique anglophone qui reste toutefois focalisée sur la transformation urbaine locale générée par le programme des CEC. L’appareil européen est approché sous l’angle descriptif et initiateur d’un programme culturel. Entre 1985 et le début des années 2000, peu d’écrits sont disponibles dans les revues scientifiques. L’une des hypothèses que l’on peut faire sur ce désintérêt de la sphère scientifique avant les années 2000 est la transformation néo-libérale initiée par Margareth Thatcher pour les CEC de Glasgow en 1990 et amplifiée par le succès de Lille 2004 et Liverpool 2008 suivant ce nouveau modèle (Ooi et al., 2014).

Dans la seconde période, 2000-2019, on remarque une visibilité des écrits francophones où le renouvellement urbain est mis en évidence à travers l’observation de la fonction touristique et événementielle dans la ville ainsi que le rôle des acteurs locaux et des CEC dans les transformations urbaines (Grésillon, 2009 ; Morel, 2010 ; Maisetti, 2014). Sylvia Girel (2015) analyse l’influence du programme par l’événementiel culturel et artistique sur les publics marseillais et les pratiques observées par ces derniers, durant l’année de mise en œuvre du programme 2013. Les transformations urbaines par l’événementiel et la culture y sont visées (interactions sociales, représentations de l’espace urbain), mais aussi les problématiques liées au processus de métropolisation (Douay, 2009) et aux politiques locales de la ville (Lucchini, 2006 ; Collin, 2007). Par ailleurs, la contrainte normative de l’UE en matière de programme de ville créative et culturelle est rappelée dans les exigences de l’UE, mais cela peut aussi entrer en conflit avec les visées politiques de l’État. À ce propos, Françoise Lucchini (2006 : 92) montre qu’au niveau national l’État vise des objectifs politiques à travers le label CEC, dont l’utilisation est importante pour la revitalisation urbaine, tout en rappelant que ce choix doit aussi répondre à un équilibre entre « la spécificité urbaine et la référence commune européenne ».

Cette contrainte d’influence par les normes est présente, mais a été contournée par des villes qui ont mis de l’avant leurs intérêts urbanistiques et de revitalisation, et que l’UE a été contrainte de rappeler pour les villes candidates après 2002, selon Giroud et Grésillon (2011). Pour ces auteurs, Marseille a tenu compte de cette norme européenne en montrant un projet qui lie les exigences locales (métropolisation) et celles transeuropéennes (réseaux européens) (ibid.).

Malgré l’exigence transeuropéenne, le programme CEC est vu comme un moyen d’assurer une vision de la gouvernance urbaine dans les villes avec, entre autres, l’analyse de la revitalisation urbaine (Morel, 2010). L’exigence d’une norme transnationale européenne serait-elle une entrave à l’adaptation du modèle urbain de ville créative par les acteurs locaux ? Par ailleurs, si la littérature anglaise semble plus diversifiée que celle francophone, et axée sur les thématiques de régénération urbaine, de branding territorial et de marketing culturel (Balsas, 2004 ; McGuigan 2005 ; Nobili, 2005 ; Andres et Grésillon, 2013 ; Ooi et al., 2014) ainsi que des représentations et sémiologies du programme (Bıçakçı, 2012), on pourrait aussi y voir certains points communs. En conséquence, les angles par lesquels les auteurs analysent le programme et les transformations urbaines se cristallisent autour de la gouvernance locale et nationale, qui semble être une préoccupation commune, mais également un défi, voire un compromis par rapport aux exigences normatives européennes dans le processus de transformation urbaine.

Mais l’approche de la problématique du renouvellement urbain par le concept de la ville créative a suscité diverses analyses centrées, d’une part, sur ce qui concerne les critiques du modèle de renouvellement de la ville et, d’autre part, sur le rapport entre le développement de l’économie urbaine-métropolitaine et le rôle des acteurs créatifs, producteurs de connaissances et d’idées (artistes, producteurs).

Le concept et le modèle urbain de la ville créative

Les critiques du modèle de la ville créative

L’expression « ville créative » semble poser deux types de contraintes, celle sémantique et celle de son instrumentalisation dans le développement urbain. Ainsi, le qualificatif « créatif » adossé au mot « ville » pourrait selon Elsa Vivant (2009) susciter des confusions avec les termes « invention », « créativité » et « culture », alors que « créatif » serait lié à la dimension de l’art. Ce processus de l’art de la ville, mis en œuvre à Paris au XIXe siècle avec les projets de renouvellement (projet urbain, grands événements) et abandonné depuis un urbanisme fordiste, refait surface peu à peu avec la reconstruction des villes touchées par la crise industrielle des années 1970-1980. Mais ce concept de « ville créative », en plus de présenter des problèmes sémantiques et idéologiques, est aussi perçu « comme un projet libéral au sens américain du terme, c’est-à-dire plus tolérant en matière de mœurs et de choix de vie » (Vivant, 2009). En effet, ce processus de renouvellement et de remodelage urbains est souvent considéré comme une instrumentalisation de la culture, car ne s’inscrivant pas dans l’histoire et la politique culturelle (ibid. : 72) et servant d’abord l’attractivité urbaine (Ascher, 2008 : 27 [trad. de l’anglais]). L’idée de ville créative développée dans les années 2000 par Charles Landry (2000) véhicule une perspective plus pratique pour repenser le développement des villes prises dans les problèmes économiques et sociaux. Richard Florida (2002 ; 2005) a quant à lui une vision plus localisée à certains quartiers, à travers la notion de « classe créative » qui donne une nouvelle vie, une ampleur marketing et un développement plus important pour améliorer le branding de la ville. La notion de « classe créative » est propagée en direction des planificateurs urbains, mais aussi décriée par les spécialistes de la ville. Cette perspective critique de la classe créative de Florida est très poussée, comme on peut l’observer avec Rémy Tremblay et Diane G. Tremblay (2012a) dans leur ouvrage collectif La classe créative selon Richard Florida. Un paradigme urbain plausible ? Ces auteurs y attribuent d’une façon exagérée la dimension de « paradigme urbain », alors qu’ils montrent que le concept est controversé. On peut ainsi y relever que l’utilisation de l’expression de « ville créative » a des origines diverses : sociologiques notamment, développées par E.C Hughes dans les années 1940, lequel décrit des groupes ayant un trait commun, la marginalité (Tremblay et Tremblay, 2012b : 4). Par ailleurs, le concept semble selon eux avoir des liens avec d’autres concepts, tels ceux de « classe sociale » de Thorstein Veblen au XIXe siècle, d’« idéal-type » de Max Weber au début du XXe, et même des travaux de l’École de Chicago avec les concepts de « mode de vie » et de « personnalité urbaine » (Tremblay et Tremblay, 2012b).

Du côté européen francophone, la critique de la classe créative est tout aussi importante. Selon Jean-Pierre Augustín (2012 : 213-214), cela « ne propose en réalité qu’un nouvel agencement d’idées, d’agencement, de modèles, d’indices » sur les métropoles, dont le développement et la recomposition se font déjà à travers « des modèles de villes plus créatives, plus participatives et plus cosmopolites », ce qui ne serait pas le modèle proposé par Florida, qui met l’accent sur les classes, avec des propositions « plus marketing et managériales » (modèle américain). De surcroît, la place de la culture et de la créativité dans la ville ne sera pas le fait d’un des « talents » d’une classe créative, ou de l’implantation d’une « grappe industrialo-culturelle », mais plutôt de l’implantation d’un projet urbain (ibid.), lequel est lié à l’action des divers acteurs agissant dans la ville.

Le modèle de la ville créative est-il utopique ? Christine Liefooghe (2010) y voit aussi une facilité des politiques publiques à envisager promptement des solutions à des crises (sociales, économiques) par l’implantation de modèles américains de marketing urbain. Sans rejeter le modèle de la ville créative, qui vient d’un ordre néolibéral américain, l’auteure estime que si l’utopie est liée à la transplantation d’un tel modèle dans des sociétés qui diffèrent de cet ordre, il reste toutefois l’action espérée des innovateurs artistiques. Ainsi, « l’espoir vient des artistes et créatifs qui inventent des futurs possibles et sont la respiration de sociétés urbaines souvent prêtes à se refermer sur l’ordre établi » (ibid. : 37). La crise sociale urbaine n’engage-t-elle pas aussi d’y répondre par le repli sur soi (évaluer ses capacités de résilience) autant que par la compétition entre villes, liée au modèle d’une économie urbaine de type néolibéral ?

Le concept de ville créative ne semble pas se réduire à la vision d’un marketing urbain. Pour Roger Keil et Julie-Anne Boudreau (2010), qui s’intéressent au cas de Toronto (Canada), le concept se présente avec des aspects politique (la gouvernance urbaine, le pouvoir du centre versus périphérie), entrepreneurial (les acteurs créatifs), économique et territorial (l’étalement urbain), et sociologique (la classe créative). Or, le modèle de la ville créative, issu de de la vision néolibérale d’une métropole, n’est pas seulement un outil de développement économique, mais aussi celui d’une gouvernance urbaine contrainte par les acteurs de la classe créative (les créatifs) et leurs intérêts économiques et politiques urbains, comme le montrent Keil et Boudreau (2010) pour le cas de Toronto (Canada), et où la ville créative a certainement moins d’influence à l’échelle métropolitaine et est beaucoup trop particulariste pour servir de base à un agenda politique métropolitain. Pour ces auteurs, la peur de l’étalement urbain et la perte d’identité de la ville par rapport « à la métropole étalée » ne sont pas justifiées, et il serait préférable de limiter la compétition entre villes.

En ce qui concerne l’espace européen, la compétition entre villes a-t-elle engagé les pouvoirs publics sur un terrain mouvant ? Ils accueillent des programmes d’une institution transnationale qui engagent leurs territoires nationaux, mais observent aussi que des acteurs locaux recherchent une conformité et une légitimité à travers ces programmes transnationaux.

Les acteurs de la ville créative : entre le local et le transnational

Malgré les critiques formulées à l’encontre du modèle de la ville créative, l’importance des acteurs agissant pour le renouvellement et l’innovation urbains ne faiblit pas. Pris dans le contexte de compétition internationale, les acteurs de la ville créative, ceux producteurs (entreprises, organisations) et créatifs (individus créateurs), sont mis de l’avant. Ainsi, Laurent Simon (2009), suivant une approche managériale, explore les rôles des divers acteurs, tels ceux de l’upperground (firmes, organismes culturels), du middleground (réseaux) et de l’underground (individus, communautés de créatifs). Il observe alors que celui des acteurs du middleground se trouve être un rôle intégrateur, mettant en relation le niveau des créatifs de l’underground (acteur informel) et le niveau des producteurs de l’upperground (acteur formel). Si la ville créative développe des relations entre divers acteurs de la créativité, elle est aussi le produit d’actions publiques et collectives. Pour Charles Ambrosino et Vincent Guillon (2010), il est nécessaire de voir l’interrelation entre les approches de la ville créative selon trois visions, « le gouvernement, la consommation, l’économie », dérivant ainsi vers un idéal-type qui permet de servir d’élément d’intégration et d’orientation pour les acteurs et les décideurs locaux. L’intérêt pour l’analyse de l’environnement institutionnel s’observe peu, notamment dans l’environnement transnational. Marianna d’Ovidio (2012) rappelle que l’environnement institutionnel local (organismes culturels) reste un aspect méconnu de la recherche sur le développement urbain par le modèle de la ville créative. En effet, pour cette auteure, on a mis l’accent sur les classes créatives alors que les institutions culturelles ont un rôle important dans la « capacité d’innovation (capital créatif), la force économique (capital économique) et le patrimoine relationnel (capital social) » (ibid. : 195). Si cette analyse montre l’importance de l’environnement institutionnel pour le développement de la ville, il est toutefois réduit à l’aspect local seulement. Certes, d’Ovidio montre l’importance de l’environnement institutionnel pour le développement de la ville, à travers l’aspect local, en formulant toutefois une critique : celle d’une « recette universelle » recherchée du modèle urbain par les théoriciens. De ce fait, on remarquera l’influence internationale du modèle sur la réalité locale, notamment sur le gouvernement local, comme certains l’observent sur les villes. Cet universalisme sous-jacent, mais influent, du modèle de la ville créative sur les politiques urbaines est remis en question aussi par Tremblay et Tremblay (2012a), à travers une possible reconnaissance en tant que « paradigme plausible ».

Restant sur les politiques publiques, Giovanni Sechi (2016) fait une incursion dans le champ institutionnel transnational en analysant le choix des gouvernements locaux en matière de modèles (ex : classe créative, cluster culturel) pour le développement urbain. Il montre que la décision des gouvernements locaux se fait parce que cela facilite l’octroi de subventions par les institutions européennes. Sechi s’appuie à ce propos sur Terry Flew (2013), lequel écrit : « De manière plus générale, la notion de cluster créatif se prête bien aux stratégies de régénération urbaine par la culture […] stimulée par l’Union européenne à travers des initiatives comme la Capitale européenne de la culture ». En effet, les gouvernements locaux regardent de plus en plus ce modèle pour obtenir un soutien financier pour la réalisation des projets, pour « justifier ces projets vis-à-vis de la population locale et pour trouver une place dans l’économie globalisée » (Flew, 2013, dans Sechi, 2016 : 42). Cette conclusion à la fin de son article clarifie quelque peu le rôle stimulateur de l’institution européenne, mais aussi l’idée que les gouvernements locaux invités à appliquer de « bonnes pratiques » recherchent aussi « la conformité » à une institution transnationale. Le renouvellement urbain ne semble pas seulement l’apanage des décideurs des institutions nationales et des acteurs locaux, mais aussi des institutions et des organisations transnationales, qui agissent à l’échelle locale.

L’analyse de ce problème qui met en évidence d’autres acteurs extérieurs ainsi que des organisations transnationales nous oriente vers deux modèles théoriques et conceptuels :

-

Le modèle d’analyse organisationnelle néo-institutionnelle. Celui-ci nous permet d’observer l’influence de l’environnement institutionnel sur l’organisation et fournit à cette dernière une légitimité (Meyer et Rowan, 1977) tout en lui assurant une conformité (Di Maggio et Powell, 1983; 1997) par l’adoption de « bonnes pratiques ». Cette approche sociologique néo-institutionnelle voit son essor depuis les années 1940 avec Paul Zelnick, puis son renouvellement durant la période 1970-1990. En effet, John Meyers et Brian Rowan (1977) mettent l’accent sur l’influence de l’environnement institutionnel et le pouvoir qu’il procure aux organisations. Leurs travaux sont repris par Paul Di Maggio et Walter W. Powell dans les années 1980; ceux-ci mettent en avant l’importance de l’analyse des organisations par le pouvoir et l’analyse stratégique. Ils critiquent particulièrement l’approche institutionnelle ancienne, en montrant que l’analyse s’est développée sur une perspective réductrice et fonctionnaliste (les structures informelles, les attitudes des individus), alors que l’approche néo-institutionnelle met l’accent sur les structures formelles (Di Maggio et Rowan, 1997). Ainsi, l’objectif scientifique passe de la recherche des « intérêts cachés », à « l’impératif de légitimité », et notamment à « pourquoi les organisations se conforment aux demandes des différentes parties prenantes qui leur sont extérieures » (Rouleau, 2007: 83). D’une manière particulière (notamment avec Meyer et Rowan, 1977), l’analyse néo-institutionnelle précise que « les institutions se sont constituées en un environnement important pour les organisations, dans la mesure où les premières développent alors de « bonnes pratiques », par exemple la réduction des coûts, recherchée par les organisations afin de s’y conformer et d’acquérir une légitimité. Pour Linda Rouleau (2007: 84), cela peut s’observer entre autres « pour les organisations situées dans des environnements fortement institutionnalisés (p. ex., les hôpitaux, et les universités) qui, en augmentant leur légitimité augmentent du même coup, les ressources dont elles ont besoin pour survivre ». Est-ce aussi le cas des villes et des métropoles dont l’organisation peut subir la pression des institutions nationales, mais aussi des institutions internationales, telle l’Union européenne dans notre cas d’analyse sur la ville de Marseille, laquelle cherche à passer d’un statut de ville industrielle à celui de métropole culturelle à partir de programmes et de labels transnationaux?

-

Le modèle d’analyse des parties prenantes (Freeman et Reed, 1983). L’organisation – étant un organisme à l’écoute – « négocie et se conforme aux demandes des différentes parties prenantes extérieures » (Bonnafous-Boucher et Rendtorff, 2014: 67). Il s’agit dans notre cas de l’acteur externe (Commission européenne) et des acteurs engagés dans les transformations urbaines et les rapports avec leur population et les divers intervenants. Précisons que le mot « acteur » se différencie lorsqu’il est utilisé pour une entité comme l’Union européenne ou la Commission européenne, et les individus agissant dans le développement de la ville. Michel Lussault (dans Lévy et Lussault, 2003: 38), différencie les deux en introduisant le mot « actants » pour désigner « des opérateurs de la réalité sociale »; pour lui ce mot signifie « toute entité définissable et distinguable qui participe à la dynamique sociale d’une action individuelle ou/et collective […] qui opère des actes ». Il désigne ici « l’opérateur » (collectif), alors que l’acteur désigne l’individu social. Si l’actant est un objet matériel (ordinateur), c’est aussi une idée ou un concept (le progrès), c’est aussi un « composé hybride » (humains–non-humains), des « quasi-personnages »: c’est le cas des grandes institutions (dont l’État) et des organisations complexes.

Nous pensons que ces aspects relevant de l’institutionnel seraient appropriés à l’organisation transnationale comme « actant » ou « opérateur ». Le terme « acteur collectif » (actant) est, selon Lussault (ibid. : 41), doté d’attributs de l’acteur individuel : « la compétence intentionnelle stratégique, la capacité linguistique d’énonciation et la réflexivité, mais les exploitent selon d’autres registres que l’acteur individuel ». Le mot « opérateur » s’appliquerait à ces acteurs collectifs, par exemple l’Union européenne ou la Commission européenne, qui « réalisent des actes » et influencent l’acteur urbain dans la dynamique sociale. Par ailleurs, l’acteur en sociologie organisationnelle, selon Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), est perçu comme un acteur stratégique doué de rationalité limitée. Ce dernier a des capacités d’action sur l’organisation par la construction d’actions par rapport aux règles normatives imposées par le système d’une organisation. D’où la nécessité d’une analyse stratégique des actions des acteurs (zones d’incertitude, discours et représentations, rapports entre acteurs), par rapport à l’analyse systémique (accent sur l’organisation et les règles de fonctionnement) (ibid. : 230).

Méthodologie

Notre analyse vise à observer le rôle d’un organisme transnational dans la transformation d’une ville sur le modèle de la ville créative, à travers le cas de Marseille, ville anciennement industrielle, Capitale européenne de la culture en 2013. Pourquoi un tel choix ?

L’observation de la métropole marseillaise s’est faite à partir d’une recherche de type qualitatif centrée sur l’analyse documentaire liée aux CEC (documents audio, vidéo), ainsi que sur des entretiens semi-dirigés d’acteurs provenant des secteurs suivants :

-

culturel (musées, instituts culturels) (5),

-

politique (Commission européenne, métropole) (2),

-

touristique (offices de tourisme, palais des congrès) (2),

-

universitaire (chercheurs) (3).

Ces acteurs ont été choisis pour leur implication dans le processus et le déroulement des Capitales européennes de la culture de Marseille en 2013. Parmi eux, des membres organisateurs de l’Union européenne, le personnel municipal de la Ville et de la Région marseillaises, les acteurs touristiques ayant promu l’année Capitale et des chercheurs universitaires.

L’observation de l’acteur transnational a été faite à partir de l’analyse des documents institutionnels et réglementaires. Notre objectif était d’élaborer un modèle du comportement de cet acteur transnational eu égard aux normes et règlements auxquels les acteurs locaux doivent se conformer. Les acteurs locaux ont été abordés suivant un guide d’entretien (d’une durée de 60 minutes). Les questions posées à ces derniers portaient sur les thématiques suivantes :

-

Le rôle du programme Capitales européennes de la culture et son impact sur la ville.

-

Le processus de métropolisation: quelle collaboration entre les acteurs?

-

La mise en tourisme et le développement touristique. Les CEC ont-elles favorisé une nouvelle mise en tourisme du territoire?

-

La métropole créative. Quelle collaboration entre les différents acteurs? Quelle est la place de la population dans cette collaboration?

Le programme Capitales européennes de la culture : une légitimité juridique et institutionnelle

Nous observons ici l’intérêt d’explorer l’institution transnationale comme acteur-opérateur dans le renouvellement urbain, à partir de l’approche sociologique institutionnelle (concepts de légitimité et conformité). Néanmoins, l’organisation transnationale européenne pourrait aussi être approchée à partir de l’analyse systémique où l’accent est mis sur l’organisation et les règles de fonctionnement (Crozier et Friedberg, 1977).

Une légitimité réglementaire supranationale

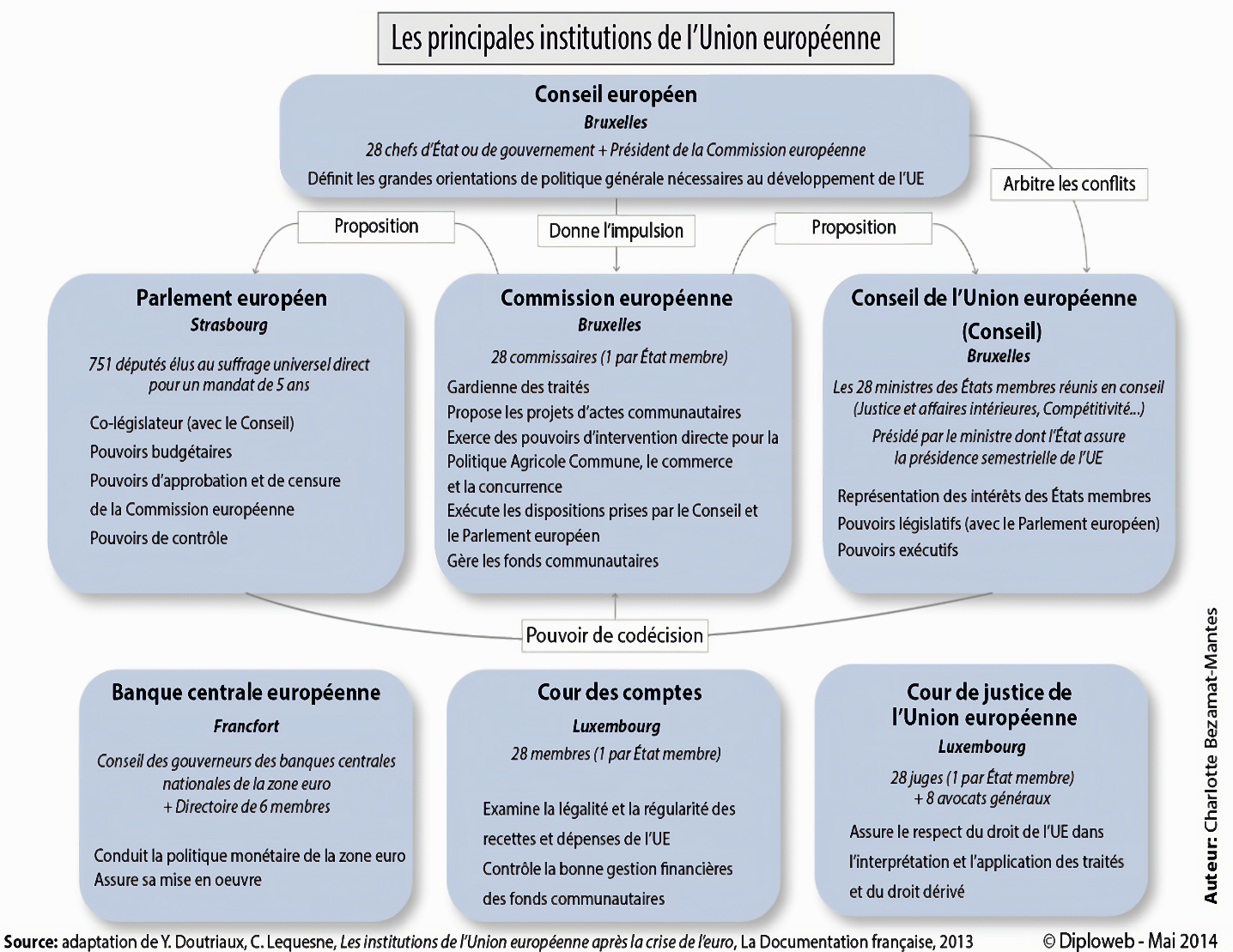

Pour rappel, l’Union européenne (UE) est une association volontaire d’États européens collaborant dans les domaines économique et politique, afin d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social (Vie publique.fr, 2019b). L’UE a été créée par le traité sur l’Union européenne (TUE) signé à Maastricht le 7 février 1992, et entré en vigueur le 1er novembre 1993. Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 (UE, 2007b) et entré en vigueur le 1er décembre 2009, a substitué l’UE à la Communauté européenne et a absorbé certains pouvoirs relevant des États souverains, comme le stipule le traité de Lisbonne sur les institutions et politiques européennes : « L’UE possède des institutions fortes, auxquelles les États membres ont transféré une partie de leurs compétences » (art. 47 traité de Lisbonne, 2009) (illustration 1).

Le droit international public reconnaît officiellement deux types d’acteurs : les États et les organisations internationales. Les spécialistes internationaux et ceux de l’Union européenne ont longtemps eu du mal à classer, et de facto reconnaître, l’UE dans l’une ou l’autre de ces catégories. Cependant, plusieurs traités au niveau européen ont permis cette reconnaissance internationale en tant qu’organisme supranational :

[qu’]au fil de la construction européenne, la Cour de Justice des Communautés Européennes [CJCE, aujourd’hui Cour de justice de l’Union européenne] a profilé un ordre juridique spécifiquement communautaire grâce à la reconnaissance de caractéristiques propres à l’UE. Les principes du droit communautaire les plus connus sont sa primauté (sur le droit des États membres) et son effet direct (le droit communautaire s’applique aux États membres, mais également directement aux personnes physiques et morales). (Parlement européen, 2022)

Grâce à cet ordre juridique communautaire européen, les juristes reconnaissent l’UE comme une organisation internationale régie selon le droit international (principe de primauté, affirmé par la CJCE dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964).

À des fins de légitimité, le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et le droit dérivé (règlements, directives, décisions) l’emportent sur toute disposition contraire du droit national (principe de primauté, affirmé par la CJCE dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964). Néanmoins, le droit européen primaire est au sommet de la hiérarchie des normes de l’Union européenne :

-

tous les actes adoptés par les institutions européennes le sont nécessairement en application des traités, c’est pourquoi on les appelle « actes de droit dérivé »;

-

les accords externes entre l’UE et les pays tiers, les accords entre États membres et ceux conclus par l’un d’eux avec des pays tiers doivent également être conformes aux traités. (Toute l’Europe.eu, 2020)

Illustration 1

La Commission européenne rappelle que « les règlements et les décisions deviennent automatiquement contraignants dans toute l’UE à la date de leur entrée en vigueur ; les directives doivent être transposées dans les législations nationales des États membres ». Les effets du droit de l’Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue par le texte européen, avant même sa transposition dans le droit national par une loi ou un règlement (principe d’effet direct ou d’applicabilité directe) (Vie publique.fr, 2019a). En ce sens, les décisions prises au sein de l’institution transnationale européenne, sous acceptation de ses États membres, supplantent les lois nationales et doivent se transcrire dans chacun de ses pays membres. Grâce à cette légitimité institutionnelle et légale, l’Union européenne a pu mettre en place le programme communautaire « Capitales européennes de la culture », qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité́ et les traits caractéristiques communs des cultures européennes, et à contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens (art. 1 règlements CEC, 2006). L’article 5 II du traité de l’UE encadre strictement les agissements entre pays membres de l’Union selon les compétences qui leur ont été déléguées.

Une légitimité relative aux niveaux urbain et métropolitain

Néanmoins, la réalité est plus subtile. Au volet des prérogatives institutionnelles sur le développement des villes et des métropoles, Tobias Chilla (2012 : 559) souligne l’absence de compétences en matière de politiques urbaines ou de toute dimension métropolitaine des villes dans les traités européens majeurs (Maastricht, Lisbonne ou Amsterdam). Malgré l’absence de compétences systématiques, des chartes comme celle de Leipzig de 2007 sur la ville durable ont réuni, sous l’égide de l’Union européenne, les ministres chargés du développement urbain des vingt-sept pays membres, afin d’arriver à un « accord sur une série de principes et de concepts communs pour la politique de développement urbain » (UE, Charte de Leipzig, 2007a : 1). En s’inspirant de la théorie de l’intégration communautaire et de l’européanisation de Tanja A. Börzel et Thomas Risse (2000) et de celle de Claudio Radaelli (2003) sur les conséquences de l’intégration européenne pour les pouvoirs des niveaux inférieurs (États, régions, localité), Chilla (2012 : 559) relève quelques pistes qui suggèrent l’exercice de facto d’une influence non négligeable sur l’urbanisation au niveau européen, dont celle relative à la transformation du statut de la ville (métropolisation) en une ville créative :

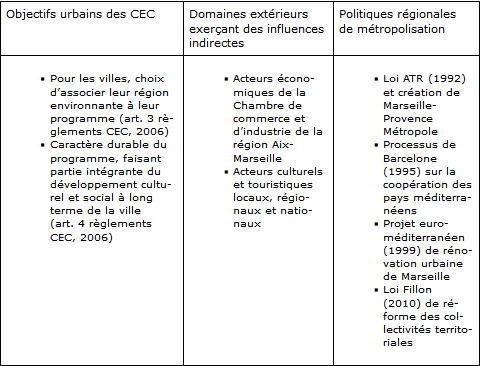

Trois arguments permettent de penser que « l’Europe » exerce une influence considérable. En tout premier lieu, l’ensemble des initiatives et programmes européens comportant des objectifs urbains constituent désormais ledit « acquis urbain » malgré l’absence de compétences. Ensuite, des domaines extérieurs aux politiques urbaines exercent de nombreuses influences indirectes. Enfin, la politique régionale dont le paradigme actuel multiplie les références appuyées à la métropolisation constitue un troisième facteur dont l’influence s’avère considérable. (ibid. : 560)

Si l’on se réfère à ces trois arguments, le programme Capitales européennes de la culture, plus particulièrement appliqué à la ville de Marseille en 2013, s’inscrit dans une logique européenne de modifications institutionnelles de transfert des compétences, des ressources et des politiques de la ville (tableau 1) décrite dans le schéma de Chilla (2012). Au travers de documents et d’entretiens d’acteurs marseillais et européens sur l’influence du programme Capitale européenne de la culture, plusieurs éléments permettent de conforter ces arguments dans le cas de Marseille-Provence 2013.

Tableau 1

Les 3 arguments de Chilla (2012) pouvant éclairer le rôle exercé par l’UE par le biais du programme CEC de Marseille-Provence 2013

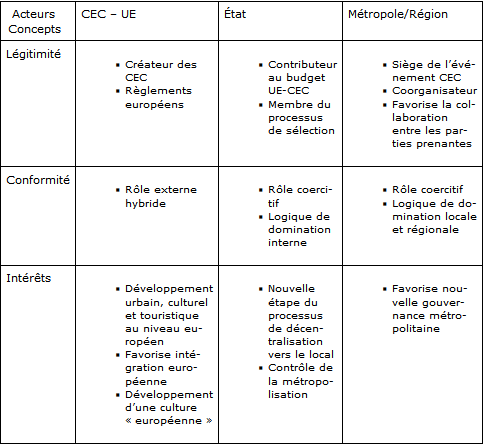

Afin de mettre en évidence cette influence et la légitimité de l’UE par le programme Capitales européennes de la culture, nous invoquons les concepts de légitimité et de conformité (théorie sociologique néo-institutionnelle), et d’intérêt (théorie des parties prenantes) selon les différents paliers gouvernementaux et institutionnels, tels qu’inspirés par Chilla (2012), à savoir UE-État-Métropole/Région (tableau 2).

Tableau 2

Légitimité, conformité et intérêt des échelles d’acteurs du développement métropolitain du programme Capitale européenne de la culture Marseille-Provence 2013

Lors du processus de sélection des villes françaises candidates en 2008 pour l’organisation du programme Capitales européennes de la culture, ces dernières devaient articuler leur projet selon deux grands thèmes : « la dimension européenne » et « la ville et les citoyens ». À ces deux échelles, les villes devaient parvenir à mettre en valeur la richesse, la diversité des cultures européennes et leurs traits communs, c’est-à-dire faire de la culture la matrice du « vivre ensemble » (Giroud et Grésillon, 2011 : 244). La décision du jury de sélection de se porter sur le projet Marseille-Provence repose sur des arguments significatifs de la volonté de développement d’un modèle de métropole créative européenne. La majorité des acteurs interrogés dans le cadre de notre analyse soulignent le rôle des autorités européennes dans le financement des transformations urbaines et culturelles :

L’Union européenne nous a accompagnés tout le long du processus de candidature et durant l’année Capitale européenne. (Répondant : acteur culturel marseillais)

Après le processus de sélection des Capitales européennes de la culture, nous avons procédé à un suivi constant avec les responsables de Marseille et des villes coorganisatrices, des différents acteurs culturels, touristiques. Nous veillons à ce que les règles du programme soient appliquées pour que les financements soient utilisés selon les règles du programme. (Répondant : membre de l’UE, organisateur des CEC)

Les règlements européens du programme imposent que chaque dossier de candidature comporte un programme culturel de dimension européenne, principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et à l’action prévus à l’article 151 du traité (Décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, 2006 : 2). L’inscription du projet dans le processus de Barcelone sur la coopération euro-méditerranéenne (via des partenariats politiques, économiques et culturels entre l’Union européenne et les douze États riverains de la mer Méditerranée, mis en place à partir de 1995) est présentée comme l’argument le plus décisif, parce que cela assure à la candidature la dimension européenne exigée. Marseille a en effet insisté, peut-être davantage que les autres villes, sur l’originalité de sa localisation géographique dans l’espace européen.

La dimension européenne de Marseille-Provence 2013 a principalement mis en avant la situation géographique de la ville, ouverte sur la Méditerranée, conformément au thème plus large « Le partage de midis » qui était le fil conducteur du programme. À cet égard, l’accent a été mis sur Marseille-Provence en tant que lieu de rencontre et de dialogue entre différentes cultures européennes et leurs voisins méditerranéens. L’évaluation indique que 80 % des projets environ ont, d’une manière ou d’une autre, adopté le thème euro-méditerranéen, si bien que la dimension européenne a fait partie intégrante du programme de Marseille-Provence. (Parlement européen, 2015 : 3-4)

De la légitimité transnationale à la mise en conformité du programme au niveau local

À ce niveau, nous observons comment les acteurs dans la ville de Marseille s’organisent et s’adaptent aux règlements imposés par l’acteur-opérateur transnational, et ce, à partir de leur conformité aux règlements, mais aussi en observant un éventuel comportement stratégique (analyse stratégique).

Une mise en conformité infrastructurelle et multisectorielle

À la suite de nos entretiens avec les acteurs de la métropole marseillaise, nous constatons que les acteurs locaux et régionaux ont procédé à plusieurs transformations urbaines et structurelles, se conformant aux règlements du programme Capitales européennes de la culture. Cette mise en conformité par les acteurs locaux du programme a pris la forme d’investissements économiques et infrastructurels d’anciens et nouveaux espaces publics et culturels, la création de nouveaux établissements dédiés à la culture et aux aménagements en faveur du développement à long terme du tourisme urbain. Par ces nouveaux investissements, les acteurs locaux, principalement politiques, ont voulu apporter des changements profonds dans la physionomie de Marseille, faisant du programme CEC un vecteur de transformation de l’image, de l’attractivité et du fonctionnement de la future métropole. Cela correspond aux descriptions déjà faites par de nombreux auteurs.

La majorité des intervenants de tous les milieux de la ville et de la région sont d’accord pour estimer que le programme CEC a transformé Marseille sur sa forme :

Devenir Capitale européenne a permis à Marseille d’avoir de nouveaux édifices, de nouveaux musées. Bien sûr on pense en premier au MUCEM [Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée], considéré par beaucoup de monde comme le nouvel écrin de la ville, mais comme vous avez pu le voir, la FRAC [Foire régionale d’art contemporain] a une architecture digne d’une œuvre contemporaine. Alors tout n’est pas parfait, loin de là, il nous faut sans cesse trouver des commanditaires et des sources de financement, négocier avec la métropole pour du financement. (Répondant : acteur culturel)

Les secteurs culturels, urbains et touristiques se sont transformés et ont favorisé la mue de l’image de Marseille. La métropole a su se transformer en une ville reconnue pour sa vie culturelle. Avant le début de la pandémie de COVID-19, les manifestations culturelles, de toutes natures, étaient omniprésentes toute l’année.

Depuis les CEC, la visibilité et le nombre de personnes qui viennent pour voir des expositions n’ont cessé d’augmenter. (Répondant : acteur culturel)

Le patrimoine bâti et culturel marseillais a connu une rénovation urbaine majeure, pour un coût d’investissement total de 660 millions d’euros venant de fonds européens, nationaux, régionaux, municipaux et privés (Marseille-Provence, 2011 ; 2012).

Il y a eu des investissements conséquents pour restaurer le patrimoine, rénover des quartiers entiers, construire de nouveaux musées. Le but des organisateurs c’était de suivre le modèle lillois. En 2004, Lille a su changer d’image, elle est passée d’un ancien bassin minier, touché par le chômage de masse, à une ville de culture, métropole ouverte sur l’Europe. (Répondant : acteur de l’Office de tourisme et des congrès)

Le vieux port et le front de mer sont totalement pédestres et ont été conçus de manière à tirer pleinement avantage de l’espace urbain. Le quartier de la Joliette a été totalement rénové et il accueille des boutiques et des cafés face au MUCEM et au Hangar J4, parachevant le projet euro-méditerranéen, considéré comme la première opération de renouvellement urbain en Europe. Grâce à ces rénovations majeures du patrimoine historique et culturel, Marseille est devenue une destination de choix pour les touristes français, mais aussi en provenance du monde entier.

Depuis 2013 et malgré les attentats de Paris et de Nice en 2015 et 2016, le nombre de touristes est en croissance dans tous les segments du secteur. La ville dégage une nouvelle image attractive, renouvelée aux yeux des touristes, rattrapant son retard sur Aix-en-Provence ou Nice. (Répondant : acteur de l’Office de tourisme et des congrès)

Avec l’obtention du programme en 2008 et des investissements multisectoriels initiés par les acteurs locaux, la population touristique globale de Marseille est passée d’un peu moins de 4 millions en 2012, à un peu plus de 5 millions de touristes en 2019, avec un pic lors de l’année Capitale européenne de la culture à près de 10 millions de touristes. Le tourisme de croisière, qui est une des composantes touristiques les plus importantes de la cité phocéenne, est passé de 850 000 croisiéristes en 2012 à 1,6 million, soit un doublement en moins de dix ans (Observatoire local du tourisme, 2019). D’après Atout France (2018), la Métropole Aix-Marseille était la première destination touristique pour les Français en 2016 avec 3,5 millions de nuitées, environ 1 milliard d’euros en retombées, 7 % de l’économie locale. La notoriété de l’événement en 2013 a cristallisé les intentions de déplacements touristiques des visiteurs nationaux et étrangers pour visiter Marseille. Cette croissance touristique a largement été favorisée par le programme CEC et la transformation de l’image et de la réputation de Marseille qui en découle, véhiculée par la presse et les médias nationaux et internationaux.

2013 a apporté une autre image de Marseille, c’est certain, on l’entend des touristes eux-mêmes quand ils viennent à l’office ; ils sont agréablement surpris de l’accueil des Marseillais, de l’architecture. Bon on ne va pas se mentir, quand ils viennent ils restent surtout dans le centre-ville. Pour vous donner un autre exemple, c’est le nombre d’artistes et de galeristes parisiens qui s’installent ici. J’en connais un qui s’est installé dans un des anciens cabanons de pêcheurs, vers la corniche ; il a entièrement rénové le cabanon pour en faire un atelier. (Répondant : acteur de l’Office de tourisme et des congrès)

Illustration 2

En reprenant l’approche sociologique néo-institutionnelle de Meyers et Rowan (1977) et de Di Maggio et Powell (1983 ; 1997), on constate que la majorité des acteurs locaux ont mis en conformité les règlements du programme, à partir d’investissements économiques et infrastructurels. À travers ces investissements, les acteurs locaux ont voulu se projeter dans une perspective de transformation urbaine, culturelle, touristique, mais surtout d’image et d’attractivité à court et moyen terme. À première vue, cet angle local de transformation que l’on peut appeler « bonnes pratiques » a permis à la Ville de Marseille de capitaliser sur la réussite impulsée par la désignation comme Capitale européenne de la culture. Les intervenants de tous les milieux de la ville et de la région sont d’accord pour dire que le programme a transformé Marseille sur sa forme. Cependant, certaines méthodes employées par des acteurs donnent une image contraire à cette mise en conformité. Les acteurs politiques régionaux de la métropole marseillaise, historiquement ancrés dans des dissensions locales en termes d’intérêts personnels, font preuve d’une capacité à ne pas appliquer pleinement les règles du programme. La malléabilité du programme transnational semble favoriser une distorsion entre ce que veut le transnational et ce que veut le local avec le programme CEC.

Une réalité locale complexe et porteuse de limites

Premier constat, la cité phocéenne n’est pas parvenue à créer un ensemble métropolitain fonctionnel. L’historicité féodale de Marseille et l’animosité envers Paris, siège de l’État central et jacobin, inspirent un double jeu de part et d’autre dans la construction métropolitaine marseillaise (Béhar, 2014). En plus de Paris, l’histoire des rivalités entre les communes de la région marseillaise, dont le symbole le plus éclatant est Aix-en-Provence et Marseille, reste toujours dans l’empreinte politique régionale. Le projet Métropole répond à une demande ancienne de la ville-centre (Marseille), défendue par la Chambre de commerce et d’industrie, qui y voit un lien avec sa stratégie « Top 20 » visant à hisser Marseille au rang des 20 meilleures métropoles européennes (Douay, 2013). Néanmoins, une large coalition d’acteurs politiques, dont la mairesse d’Aix-en-Provence et la présidente de l’intercommunalité du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (rassemblant notamment 109 des 119 maires du département), s’opposent au projet. Ceux-ci critiquent la « vision technocratique et monolithique d’une métropole centralisée, irréaliste et dangereuse favorisant Marseille au détriment des autres villes de l’aire métropolitaine » (ibid. : 2). De facto, les acteurs politiques locaux et régionaux, qui sont en outre membres de l’assemblée métropolitaine, préfèrent renier majoritairement cet ensemble métropolitain. Les élus politiques ne sont pas dans un esprit de cohésion ou d’entente pour valoriser la métropole, mais plutôt dans un esprit de confrontation continu pour valoriser leurs propres municipalités et territoires :

la majorité des élus de la nouvelle structure de gouvernance métropolitaine se sentent dépossédés, amputés d’une partie de leurs pouvoirs politiques. Céder à la métropole, pour une large part, c’est donner davantage de pouvoirs et d’importance à Marseille et son maire actuel. L’animosité entre la mairesse d’Aix-en-Provence et le maire de Marseille est d’ailleurs une source quotidienne pour les Marseillais et les Aixois d’exacerber leurs rivalités. (Répondant : acteur universitaire)

Ces blocages politiciens des organes métropolitains empêchent la métropole de fonctionner et d’exister pleinement, ce qui affecte le développement de la métropole et la collaboration avec une partie des autres acteurs de la ville et de la métropole dans le développement de projets, et particulièrement la planification régionale des CEC 2013 et leur héritage :

La métropole marseillaise est un immense bazar, les élus de tous bords ne pensent qu’à attirer les projecteurs sur leurs territoires et municipalités. Moi qui travaille dans le milieu culturel depuis plus de vingt ans, qui suis né à Marseille et a vécu à Paris, ce sont deux mondes différents. Nous avons une excellente collaboration dans le milieu culturel marseillais, aixois, arlésien, etc. Mais au niveau politique, je n’ai jamais vu de mémoire un président de région et les maires des deux plus grandes villes de la région, tous du même bord politique, s’invectiver publiquement aussi souvent. (Répondant : acteur touristique)

Autre constat, le secteur économique de la métropole marseillaise reste majoritairement industriel malgré une diversification et des investissements vers les services, le tourisme et l’hôtellerie. Marseille reste l’une des villes de France dont le taux d’emploi dans les services reste parmi les plus bas (PWC France, 2015).

Le rôle de support dévolu historiquement aux acteurs institutionnels locaux se retrouve de plus en plus entre les mains des acteurs économiques. (Répondant : acteur universitaire)

Ces derniers ont su saisir le rôle de la culture et du tourisme comme pôles d’attractivité économique, et ont tissé des liens avec les acteurs européens, culturels, touristiques et universitaires, laissant aux acteurs institutionnels marseillais le rôle de facilitateur et de régulateur. (Répondant : acteur universitaire)

On constate malgré tout que les transformations urbanistiques majeures ne sont pas uniformes au sein de l’ensemble métropolitain et se concentrent dans le cœur historique de Marseille. Les acteurs locaux ont fait le choix d’opérer ce lifting urbain dans les zones historiques et touristiques, au détriment des quartiers populaires. Cette hyper concentration des activités est encouragée par la logique politicienne de marketing culturel et touristique, à l’encontre du développement de l’ensemble des quartiers de la ville, de ses couches populaires et du territoire métropolitain. La fracture spatiale s’est approfondie avec un développement des infrastructures culturelles et touristiques centrées dans l’hypercentre historique marseillais.

Cette zone touristique concentre majoritairement les touristes autour d’une même zone restreinte, entraînant un début de gentrification du centre-ville. Les couches populaires vivant dans les quartiers excentrés sont les grands oubliés de ces transformations urbaines, mettant en lumière un manque d’homogénéité dans la mise en conformité des règlements du programme Capitale européenne de la culture. Malgré le succès populaire et l’attrait culturel qu’inspirent les CEC de 2013, les acteurs culturels ne peuvent que déplorer la continuité des difficultés d’investir dans des projets culturels futurs.

La recherche et le maintien de financements pour développer des projets artistiques restent complexes. (Répondant : acteur culturel)

Devenir Capitale européenne a permis à Marseille d’avoir de nouveaux édifices, de nouveaux musées. Cependant tout n’est pas parfait, loin de là, il nous faut sans cesse trouver des commanditaires et des sources de financement, négocier avec la métropole pour du financement. (Répondant : acteur culturel)

Malgré un renouveau dans l’imaginaire des populations étrangères et locales, la réputation et la place de Marseille sur la scène mondiale, en termes de rayonnement, sont surtout aux niveaux européen et méditerranéen. L’imperfection métropolitaine, la rivalité des acteurs politiques locaux et métropolitains et l’hypercentralisation des projets urbanistiques, culturels et touristiques apparaissent comme incompatibles de la part des acteurs locaux dans la mise en conformité du programme transnational. Ces problématiques induisent un ralentissement dans l’intégration métropolitaine à l’échelle européenne.

Le cas de la métropole marseillaise est symptomatique de la complexité dans l’histoire française et mondiale des relations entre métropoles et territoires adjacents, alimentant l’interrogation continue de ce que représente le local au XXIe siècle (Ghorra-Gobin, 2021). Le local et son rôle dans le processus métropolitain dans le cas marseillais ne peuvent se limiter au seul périmètre de la métropole, mais à toutes les échelles (régionale, nationale, européenne et mondiale) (ibid.).

En nous fondant sur le modèle d’analyse organisationnelle néo-institutionnelle de Di Maggio et Powell (1983 ; 1997), et au fil des entretiens avec les différents acteurs concernés, nous avons pu observer que le modèle transnational de l’Union européenne par le biais du programme CEC est un modèle que nous qualifions d’hybride. La légitimité de l’organe transnational européen repose sur les règlements et les programmes légaux que lui octroie son statut unique de délégation de prérogatives institutionnelles par ses pays membres. Si la légitimité est basée en majeure partie sur un socle légal, une autre partie s’appuie sur des traités non contraignants. De ce fait, le programme permet aux villes Capitales européennes de la culture de se mettre en conformité selon des critères « adaptés », c’est-à-dire partiellement contraignants pour les villes. Ce caractère adapté dans le cas de Marseille montre des acteurs locaux qui négocient et se conforment aux demandes des différentes parties prenantes extérieures (Bonnafous-Boucher et Rendtorff, 2014 : 67), c’est-à-dire de l’Union européenne.

Les entretiens réalisés indiquent que les normes de « bonnes pratiques » reposent surtout sur le développement et la rénovation d’espaces publics et d’infrastructures culturelles et touristiques dans un but de transformation esthétique, d’image et de réputation de la ville. Ce résultat permet de recevoir les financements espérés. Cependant, les acteurs locaux ont aussi des pratiques non conformes aux normes de l’EU, héritées du passif local et national propre à l’identité de chaque ville. Dans le cas de Marseille, la gouvernance politique locale se heurte aux conflits entre villes de la même région et le modèle que veut lui imposer l’État français. Cette mésentente couplée au caractère adaptatif du programme a favorisé une hypercentralisation des investissements urbains, au détriment d’autres villes de la région Aix-Marseille, ainsi que des quartiers périphériques de Marseille.

Tout cela semble indiquer que le programme Capitales européennes de la culture ne permet pas à lui seul, dans le cas de Marseille et sa région, de créer à court ou moyen terme une métropole créative, malgré les effets produits pour Marseille (transformation urbanistique, attractivité culturelle, touristique). L’acteur transnational européen joue un rôle complexe, hybride et imparfait dans la transformation de la ville.

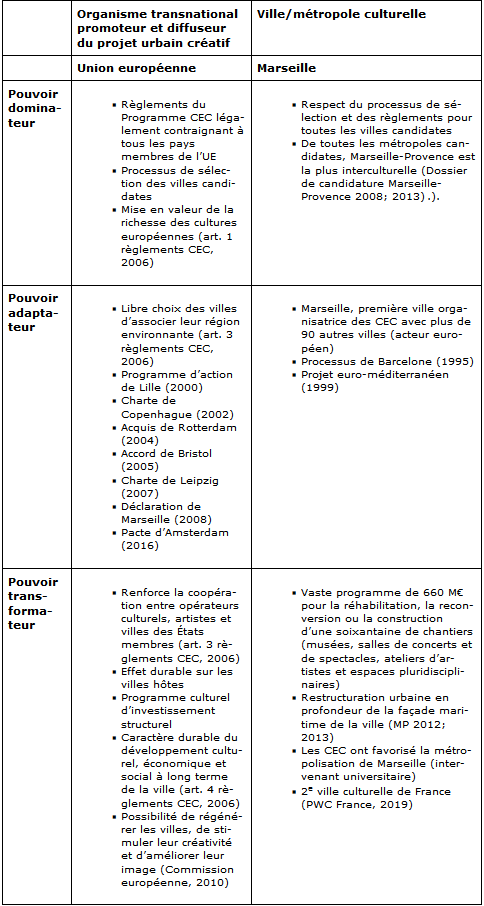

Le rôle hybride de l’appareil transnational européen : dominateur–adaptateur–transformateur

Nous analysons ici le rôle hybride de l’organisation transnationale selon trois caractéristiques ayant émergé dans notre recherche : dominateur–adaptateur–transformateur. L’analyse de ce rôle hybride favorisera la compréhension de la relation entre l’organisme transnational et la ville dans le processus transformatif de la ville créative.

Si la compétence supranationale de l’Union européenne dans le développement des villes et des métropoles renvoie à l’absence de cadre juridique servant de fondement à une politique urbaine européenne, il existe cependant un nombre de domaines du droit européen dont le champ d’application se propage à la politique urbaine (Chilla, 2012). Plusieurs acteurs de la ville de Marseille et de l’UE ont confirmé la volonté des pouvoirs municipaux et régionaux de Marseille-Provence de collaborer directement avec les membres européens du jury du programme CEC :

Quand nous avons attribué le titre de Capitale européenne de la culture à Marseille, c’était la première fois que plus de 90 villes allaient organiser les Capitales européennes de la culture. Les hommes et les femmes politiques, marseillais surtout, voulaient ce titre pour restructurer en profondeur le modèle de gouvernance existant. Non seulement ils voulaient tirer parti du titre de capitale pour aménager, rénover, changer l’image de la ville, mais aussi faire de Marseille une grande métropole européenne. Selon moi, les CEC ont favorisé le développement de la métropole.. (Membre de l’UE, organisateur des CEC)

La quasi-totalité des intervenants sont d’accord pour dire que le programme Capitales européennes de la culture a été un levier dans la métamorphose urbaine du centre historique de la cité phocéenne et le processus de métropolisation de Marseille et sa région. Le processus d’intégration européenne par une gouvernance multiniveau, conduit l’institution transnationale européenne à présenter un rôle hybride dans le développement de la métropole créative, véhiculé par des programmes transnationaux tels que les Capitales européennes de la culture :

Au fil des ans, les CEC sont également devenues une occasion unique de régénérer les villes, de stimuler leur créativité et d’améliorer leur image. Même si elles n’ont pas été conçues à l’origine pour avoir un effet durable sur les villes hôtes, les événements des CEC ont évolué vers un type d’investissement structurel qui dépasse la logique d’un programme culturel annuel pour englober les impacts sur le développement socioéconomique à long terme de la ville et de ses environs. (Répondant : membre de l’UE, organisateur des CEC)

Afin de conceptualiser le rôle hybride de l’appareil transnational européen via le programme Capitales européennes de la culture, nous empruntons aux théories de Marvin Washington et Marc J. Ventresca (2004 : 82 [trad. de l’anglais]) sur les trois mécaniques institutionnelles comme support dans les changements de stratégies organisationnelles : « logique dominante–activité cohérente, chartes externes et émulation par les pairs », et la théorie des mécaniques de diffusion des idées de Tanja A. Börzel et Thomas Risse (2009), qui favorise le pouvoir transformatif de l’Union européenne par l’intégration et l’européanisation des idées du niveau européen vers le local (voir aussi Chilla, 2012).

La diffusion des idées européennes se concrétiserait par la diffusion d’un modèle européen de métropole créative et culturelle, favorisé par le programme Capitales européennes de la culture : « Les politiques européennes, respectivement, ont été identifiées comme une voie majeure par laquelle les idées peuvent transformer le comportement, les structures et les identités des États. » (Börzel et Risse, 2009) Dans le tableau 3, nous nous focalisons sur le rôle hybride, à savoir si dans le cas du programme Capitales européennes de la culture, d’après le cadre réglementaire, la mise en conformité, les « bonnes pratiques » (Di Maggio et Powell, 1983 ; 1997) et les entretiens des différents acteurs ayant participé au CEC de Marseille-Provence 2013, l’organisme transnational européen contribue au développement de la métropole créative suivant un processus de type hybride, à la fois dominateur, adaptateur et transformateur.

Ce processus hybride développé par l’institution soutient l’argument de Washington et Ventresca (2004 : 82 [trad. de l’anglais]) selon lequel « soutenir les changements de stratégies organisationnelles d’une manière qui contraste avec l’interprétation standard des ‘cages d’acier’ institutionnelles pousse les organisations à se conformer ». Il s’exerce de manière inégale entre les pouvoirs dominateurs, adaptateurs et transformatifs dans la mécanique de diffusion, mais aussi dans une complémentarité dans le cas de Marseille et de ses Capitales européennes de la culture de 2013. Plusieurs acteurs marseillais du monde universitaire mettent en contexte le rôle central de l’État dans le processus de métropolisation créative marseillais, au travers du programme Capitales européennes de la culture, comme l’exprime ce répondant :

Ce qu’il faut savoir, c’est que la candidature de Marseille pour devenir Capitale européenne de la culture n’a pas été initiée par les élus politiques locaux. C’est la Chambre de commerce et d’industrie qui a posé l’intérêt d’une candidature pour des raisons économiques et d’ouverture vers l’Europe. La mairie de Marseille voulait obtenir le départ de la coupe de l’America à Marseille. Mais quand elle a perdu, la Ville se tourna vers le projet de candidature au programme Capitale culturelle. Alors oui, l’organisation des CEC a incontestablement favorisé la métropolisation de Marseille, mais les rivalités et les affaires politiques ont poussé l’État à imposer le statut officiel de métropole. (Répondant : acteur universitaire)

Tableau 3

La diffusion du modèle hybride transnational au travers du programme

Capitales européennes de la culture sur le développement de la métropole créative

Durant la dernière décennie, notamment après la ratification du pacte d’Amsterdam qui pose les bases de la future politique urbaine de l’Union européenne, l’UE a raffermi ses pouvoirs adaptateurs et transformateurs à long terme dans la transformation des modèles urbains. Le programme Capitales européennes de la culture a appliqué ce renforcement des pouvoirs dans les règlements du programme, en insistant sur l’obligation à long terme, pour les villes capitales, d’impératifs culturels de l’identité européenne des villes, de l’attractivité touristique, économique et durable.

Le processus hybride transnational est donc caractéristique de la gouvernance multiniveaux et multiacteurs (Montagner, 2005 ; Chilla, 2012) spécifique de l’organisme transnational européen. Ce processus favorise dans le cas de Marseille un certain équilibre entre les objectifs de l’État en matière de décentralisation et de métropolisation des aires urbaines, et les objectifs de la région marseillaise de développer une gouvernance/métropole européenne majeure avec une diversification économique axée sur l’économie créative, culturelle et le tourisme.

Conclusion

L’Union européenne, en tant qu’entité transnationale, a acquis au fil des années, depuis sa création en 1951 (anciennement CECA ou Communauté économique du charbon et de l’acier), un statut législatif reconnu dans le droit international. Cette reconnaissance internationale contribue à asseoir le processus d’intégration du modèle communautaire européen. Les États membres de la communauté européenne, au fur et à mesure de l’intégration et de la mondialisation des échanges, des flux et des personnes, cèdent petit à petit des prérogatives nationales (économie, justice) vers le giron transnational européen. Ce processus évolutif du national vers le transnational conduit l’institution transnationale européenne à présenter un rôle hybride dans le développement de la métropole créative, véhiculé par des programmes transnationaux tel le programme Capitales européennes de la culture.

D’un point de vue législatif, l’Union européenne ne possède pas de compétences en matière de politiques urbaines ou de toute dimension métropolitaine des villes dans les traités européens majeurs. Cependant les prérogatives du bloc communautaire, acquises au fil des décennies et des intégrations nationales successives, confortent la légitimité et l’influence de l’organisme transnational dans le développement des grandes villes et métropoles au niveau européen. Le programme Capitales européennes de la culture s’inscrit dans une logique de modifications institutionnelles de transfert des compétences, des ressources et de la politique du national vers le local, selon un modèle hybride (dominateur, adaptateur, transformateur), des villes et des métropoles vers un modèle créatif et culturel européen. Le local tente de se passer de la tutelle nationale centralisatrice pour se tourner vers l’organisme européen, afin de capter les subventions européennes et se faire une place dans le concert des métropoles européennes et mondiales interreliées.

Le cas de la Capitales européennes de la culture de Marseille en 2013 montre cependant les limites de l’UE dans la transformation de la vieille ville industrielle vers la métropole créative et culturelle. Malgré le succès des CEC, les intérêts politiques et métropolitains locaux et nationaux dans le cas marseillais amenuisent les effets escomptés de transformation de la ville industrielle en ville créative, à moyen terme. L’absence de véritable volonté de collaboration métropolitaine entre les élus et les leaders politiques empêche la fin du processus de métropolisation lancé par l’État français et favorisé par les CEC. En raison de ce manque de volonté d’entrer dans une logique métropolitaine, Marseille et les communes faisant partie de son territoire ne peuvent prétendre transformer durablement le territoire et se positionner à l’international ou même sur la scène européenne. Le choix de concentrer les projecteurs et les attractions touristiques et culturelles dans l’hypercentre historique s’inscrit dans une logique économique qui creuse le fossé entre les populations résidentes dans le centre-ville (Martin-Colonna, 2019). Néanmoins plusieurs transformations sont effectives pour Marseille. Cette dernière est devenue une destination touristique et une ville culturelle, dans le sens où les populations ne viennent plus simplement en transit ou pour des raisons professionnelles. Le potentiel de la métropole repose sur la fin du processus de métropolisation du territoire et de ses acteurs politiques et institutionnels, contrairement aux autres acteurs du territoire qui possèdent déjà une vision d’ensemble dépassant le stade de la localité.

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences directes sur le processus de métropolisation et de transformation du territoire en métropole créative, toujours en cours depuis les CEC de 2013. La fermeture des lieux dits non essentiels pendant plusieurs mois en 2020 et 2021 a amené l’État à reprendre la main sur des prérogatives déléguées par les lois MAPTAM. Le processus créatif s’est brusquement arrêté et a été mis sous perfusion par l’État français. Malgré des changements politiques dans la région d’Aix-Marseille, notamment de Marseille, le rôle de la métropole a tout au mieux stagné au même point qu’il était en 2018, favorisé par la pandémie. La pandémie a vu la renaissance des États comme acteurs centraux de toute intervention économique, politique et sociale au sein de leurs territoires respectifs. Dans le cas européen, les États membres ont pu suspendre la majeure partie des règles européennes (notamment celles de la libre circulation dite « Espace Schengen », de la règle des 60 % de l’endettement public et des 3 % du déficit budgétaire par État membre). Grâce à cela, les États européens ont pu à titre individuel laisser exploser leurs finances publiques avec l’aval de la Banque centrale européenne, rompant avec son dogme d’indépendance vis-à-vis des États membres de l’UE. La pandémie a fait ressortir davantage encore les faiblesses institutionnelles et structurelles de l’organisme transnational européen par son manque de moyen politique vis-à-vis des États, donnant l’image d’une institution parcellée et parcellaire dans la géopolitique mondiale (Carroué, 2020).

Une fois la pandémie de COVID-19 dissipée et à la faveur d’une reprise économique favorable, Marseille pourrait devenir une métropole d’équilibre de portée régionale et européenne suivant le modèle de Ludovic Halbert (2010). Cette métropole d’équilibre telle que celui-ci la perçoit hériterait de la vocation européenne, culturelle et touristique du programme CEC, ainsi que du projet politique français de décentralisation et de regroupement des activités administratives et économiques locales. À cette fin, le processus de métropolisation initié par l’organisation des Capitales européennes de la culture de 2013 et renforcé par les lois nationales MAPTAM de 2016 nécessite une collaboration accrue des pouvoirs publics locaux et métropolitains. Cette collaboration passe elle-même par un processus que l’on nommera « métropolitisation ».

Ce processus, partie intégrante du processus de métropolisation, constitue le passage de l’idéologie de gouvernance locale des acteurs politiques vers l’idéologie collaborative métropolitaine. En effet, comme nous avons pu le voir dans nos entretiens, les rivalités des acteurs politiques locaux de la métropole Aix-Marseille, plus soucieux de conserver leurs intérêts et leurs prérogatives que de constituer un espace métropolitain, ont retardé le processus de métropolisation initié indirectement au niveau européen et soutenu par les acteurs citoyens (économiques, culturels, touristiques, société civile, universitaires). Cette opposition politique locale, qui a eu pour conséquence une intervention de l’État français, révèle un chaînon manquant en matière de collaboration des acteurs concernés qui s’insère directement dans le processus de métropolisation, à savoir le « processus de métropolitisation ». Ce concept étant un néologisme, nous ne le retrouvons pas dans la littérature scientifique ou grand public ; le terme « métropolitiques » existe cependant ; c’est en effet le nom d’une revue électronique « créée pour favoriser les débats et confronter les savoirs et les savoir-faire sur la ville, l’architecture et les territoires » (Métropolitiques, 2022).

Ces rivalités locales ont exacerbé l’imaginaire qui entoure la métropole d’Aix-Marseille comme espace de rivalité. Au lieu de cela, il devrait être perçu par les pouvoirs locaux comme un espace territorialisé collaboratif hérité du programme Capitales européennes de la culture de 2013.

Appendices

Bibliographie

- Ambrosino, Charles et Vincent Guillon, 2010, « Les trois approches de la ville créative: gouverner, consommer et produire », no 36, p. 25-28, Revue L’Observatoire, <https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2010-1-page-25.htm>, consulté en septembre 2019.

- Andres, Lauren et Boris Grésillon, 2013, « Cultural Brownfields in European Cities: A New Mainstream Object for Cultural and Urban Policies », International Journal of Cultural Policy , vol. 19, n° 1, p. 40-62.

- Ascher, François, 2008, Les nouveaux compromis urbains, Paris, Éditions de l’Aube.

- Augustín, Jean-Pierre, 2012, « Conclusion. La ‘classe créative’ peut-elle être un élément du développement des villes? », dans Rémy Tremblay et Diane G. Tremblay (dir.), La classe créative selon Florida. Un paradigme urbain plausible?, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 204-216.

- Atout France, 2018, Rapport d’activité 2017, <https://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/ra2017.pdf>, consulté le 7 novembre 2022.

- Balsas, Carlos J.L., 2004, « City Centre Regeneration in the Context of the 2001 European Capital of Culture in Porto, Portugal », Local Economy , vol. 19, n° 4, p. 396-410.

- Béhar, Daniel, 2014, « Paris, Lyon, Marseille: la gouvernance métropolitaine entre standardisation et différenciation », Métropolitiques, n° 22, p. 1-3.

- Biçakçi, Banu, 2012, « Branding the City through Culture: Istanbul, European Capital of Culture 2010 », International Journal of Human Sciences , vol. 9, n° 1, p. 993-1006.

- Bonnafous-Boucher, Maria et Jacob Dahl Rendtorff, 2014, La théorie des parties prenantes, Paris, La Découverte.

- Börzel, Tanja A. et Thomas Risse, 2000, « When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change », European Integration Online Paper (EloP), vol. 4, n o 15, n.p.

- Börzel, Tanja A. et Thomas Risse, 2009, The Transformative Power of Europe: the European Union and the Diffusion of Ideas , KFG Working Paper Series, n o 1, Berlin, Freie Universität Berlin, FB Politik- und Sozialwissenschaften, Otto- Suhr- Institut für Politikwissenschaft Kolleg-Forschergruppe « The Transformative Power of Europe ».

- Carroué, Laurent, 2020, « Mondialisation et démondialisation au prisme de la pandémie de Covid-19. Le grand retour de l’espace, des territoires et du fait politique », Géoconfluences, <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/covid19-mondialisation-demondialisation>, consulté le 27 octobre 2021.

- Chaline, Claude, 1999, La régénération urbaine, Parus, Presses universitaires de France, coll « Que sais-je? », n° 3496.