Abstracts

Résumé

La quête du bien-être représente l’un des moteurs des comportements humains, cette quête s’observant particulièrement dans le tourisme qui est considéré comme une activité qui le procure. Cependant, les causes du bien-être ne sont pas encore parfaitement appréhendées. Cet article a pour objectif d’identifier les principaux facteurs susceptibles de contribuer au bien-être vécu dans un cadre touristique en mobilisant le champ de la psychologie positive et celui du comportement du consommateur et, au-delà, du marketing. Dans un premier temps, les apports de la psychologie positive à l’analyse du bien-être seront exposés et, dans un deuxième temps, un modèle intégrateur des facteurs du bien-être dans le domaine du tourisme sera proposé. Ce modèle rapprochera l’analyse de ces facteurs offerte par la psychologie positive et celle du concept d’expériences réalisée dans la perspective du comportement du consommateur. Ce modèle fondera la présentation des différents facteurs susceptibles de favoriser ou de restreindre le bien-être dans le cadre du tourisme sportif actif, le potentiel expérientiel de ce dernier étant reconnu. Dans un troisième temps, quelques implications managériales seront formulées. En conclusion, plusieurs apports, limites et prolongements liés à la recherche seront suggérés.

Mots-clés :

- expérience,

- tourisme,

- bien-être,

- hédonisme,

- eudémonisme,

- tourisme sportif actif

Abstract

The quest for well-being is one of the driving forces behind human behaviour, this quest being particularly observed in tourism, which is considered to be an activity that provides it. However, the causes of well-being are not yet fully understood. The aim of this article is to identify the main factors likely to contribute to the well-being experienced in a tourist environment by using the fields of positive psychology and consumer behaviour and, beyond, marketing. Firstly, the contributions of positive psychology to the analysis of well-being will be presented. Secondly, an integrating model of the well-being factors in tourism will be suggested. This model will bring together the analysis of these factors proposed by positive psychology and that of the concept of experiences carried out from the perspective of consumer behaviour. This model will be the basis for the presentation of the different factors likely to foster or hamper well-being in active sports tourism, the experiential potential of the latter being recognized. Thirdly, some managerial implications will be formulated. In conclusion, several contributions, limitations, and future research directions will be outlined.

Keywords:

- tourism,

- experience,

- well-being,

- hedonism,

- eudaimonism,

- active sport tourism

Article body

Dans le monde occidental, la quête de bien-être (BE) préoccupe l’individu postmoderne qui se soucie de sa santé physique et mentale (Proulx, 2005). Cependant, l’attention accordée aux thèmes du BE et du bonheur n’est pas récente. En effet, ils intéressent de nombreux philosophes depuis l’Antiquité car ils représentent des objectifs à atteindre pour la majorité des personnes (Comte-Sponville, 2010). La recherche de BE et de bonheur constitue une aspiration universelle tellement primordiale que l’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé, depuis 2013, une « Journée internationale du bonheur », célébrée le 20 mars de chaque année[1].

Même si les termes BE et bonheur sont exploités souvent indifféremment (Veenhoven, 1984 ; MacKerron et Mourato, 2013 ; Bimonte et Faralla, 2015), ils véhiculent des significations différentes. Ainsi, le bonheur possède des dimensions affectives et cognitives puisqu’il correspond au degré selon lequel un individu évalue positivement la vie qu’il mène (Veenhoven, 1984). Pour sa part, le BE correspond à « un état d’épanouissement qui implique la santé, le bonheur et la prospérité » (Mick et al., 2012 : 6) et conduit à mobiliser « une large gamme de potentialités humaines : intellectuelles, sociales, émotionnelles […] physiques » (Ryff et Singer, 1998 : 2), mentales et spirituelles, l’équilibre et l’harmonie entre ces potentialités étant nécessaires (Proulx, 2005 ; Bugnot et al., 2010). Conformément à ces significations et, plus généralement, à la littérature mobilisée ultérieurement, cet article appréhendera le bonheur comme faisant plutôt référence au plaisir et à la satisfaction, et le BE comme désignant une notion ombrelle qui inclut le bonheur (Delle Fave et al., 2011).

La quête de BE influençant la plupart des comportements humains et se révélant également profitable[2], l’offre et la demande de services dédiés s’accroissent depuis plusieurs années, donnant lieu à une économie du BE qui, à l’échelle mondiale, a cru de 12,8 % entre 2015 et 2017 pour atteindre 4,2 billions de dollars, puis 4,5 billions en 2018[3]. Le BE est notamment exploité par les professionnels du tourisme (Graillot, 2017) en raison de ses opportunités commerciales (Filep et Deery, 2010) liées à la manifestation d’attentes de participations actives, et moins de consommations passives (De Knop, 1990). Le BE fonde, par exemple, la conception de produits relevant du tourisme de BE (Smith et Puczkó, 2009) ou du tourisme sportif (Bouchet et Lebrun, 2004). Plus généralement, les prestataires touristiques doivent contribuer à la production d’expériences procurant des émotions et du sens et, au-delà, du BE (Kler et Tribe, 2012).

Ces opportunités commerciales ont conduit à un développement des recherches relatives au BE dans le domaine de l’hospitalité et du tourisme (Filep et Deery, 2010 ; Nawijn etal. 2010 ; Filep, 2014 ; Uysal et al., 2016 ; Hartwell et al., 2018 ; Huang etal., 2019), même si elles continuent d’appréhender essentiellement les motivations et la satisfaction (Eusébio et Carneiro, 2011). Il s’avère pourtant nécessaire de mieux comprendre comment le tourisme peut favoriser le BE des individus (Filep, 2014) en s’intéressant aux antécédents susceptibles de se manifester dans le cadre des relations entre les expériences touristiques et le BE pour mieux cerner les demandes et les préférences en la matière (Huang etal., 2019). En raison du nombre encore relativement restreint de travaux consacrés à cette problématique (Filep, 2014), la présente recherche se propose de répondre à la question suivante : quels sont les facteurs susceptibles de contribuer au BE d’un touriste ? Elle a pour objectif d’élaborer une synthèse de ces facteurs à partir d’une revue de la littérature, leur connaissance intéressant les professionnels en quête d’opportunités (Hartwell et al., 2018) face à une forte concurrence (Eusébio et Carneiro, 2011). Cette synthèse reposera sur des travaux menés dans deux champs disciplinaires complémentaires :

Celui de la psychologie d’abord, en privilégiant le courant de la psychologie positive (PP) car il est dédié au BE (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000).

Le BE préoccupe aussi le monde de l’entreprise à cause de la quête dont il fait l’objet (Gorge etal., 2015) et des possibilités qu’il offre en tant que « business concept » excitant (Schmitt et Van Zutphen, 2012, préface). Le deuxième champ mobilisé est donc celui du comportement du consommateur qui fonde la stratégie marketing. Le champ de la psychologie lui est complémentaire car il contribue à son analyse (Filser, 1994). Les connaissances relatives au BE dans le cadre du marketing étant restreintes (Kang, 2020), les recherches qui lui sont consacrées intéressent les chercheurs et les praticiens du fait que la satisfaction de la quête de BE fonde le marketing (Gorge etal., 2015).

Cet article présentera d’abord les apports de la PP à l’analyse du BE. Ensuite, mobilisant le concept d’expérience, un modèle intégrateur des facteurs du BE dans le domaine du tourisme sera introduit et ce modèle sera appliqué au cas du tourisme sportif actif. Plusieurs implications managériales seront par la suite abordées. La conclusion traitera des apports, des limites et des voies de recherche à saisir.

Les apports de la psychologie positive à l’analyse du bien-être

Les différentes conceptualisations du BE se distinguent notamment par leur adoption d’une conception objective et/ou subjective (Veenhoven, 1984), les premiers travaux s’étant plutôt concentrés sur la première conception alors que les plus contemporains considèrent des dimensions plus subjectives qui renouvellent l’intérêt (Uysal etal., 2016).

Les approches objectives et subjectives du bien-être

Les approches objectives, privilégiées par les recherches menées en économie (Gurviez et Sirieix, 2017) et en sociologie (Gasper, 2010), mettent l’accent sur des conditions objectives susceptibles d’affecter le BE (Campbell, 1976) sociétal (Huppert, 2014). Elles construisent des mesures qui comprennent des facteurs économiques, de loisirs, de santé… (Pinna etal., 2018).

Les approches subjectives, favorisées par les travaux réalisés en psychologie (Gurviez et Sirieix, 2017), élaborent des mesures permettant d’appréhender plus directement le BE vécu par un individu (Campbell, 1976) grâce à des autoévaluations (Lyubomirsky etal., 2005).

Cet article retient le point de vue subjectif car, en dépit des avantages des indicateurs objectifs comme la précision des mesures, ils comportent des limites telles le bien-fondé des conditions évaluées et leur opérationnalisation (Veenhoven, 1984). En outre, pour les psychologues, la faiblesse des liens établis entre les conditions objectives et les niveaux de BE accroît l’intérêt accordé aux approches subjectives (McCabe et Johnson, 2013).

Les analyses du bien-être dans le contexte de la psychologie positive

L’adoption d’un point de vue subjectif conduit à orienter cette recherche vers le champ de la psychologie du fait que la quête croissante de pratiques permettant d’améliorer le BE, spécialement dans le secteur touristique (Mayer etal., 2020), incite les chercheurs en tourisme à recourir aux apports de la PP (Eusébio et Carneiro, 2011 ; 2014 ; Kler et Tribe, 2012 ; Uysal et al., 2016).

Définition et objectif de la psychologie positive

La PP cherche à comprendre les facteurs et les processus qui contribuent à l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des communautés et des sociétés, autrement dit à leur BE (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000). Pour ce faire, elle offre deux conceptualisations complémentaires (Ryan et Deci, 2001) : les perspectives hédoniste et eudémoniste (voir tableau 1).

Tableau 1

Les deux conceptualisations complémentaires du bien-être proposées par la psychologie positive

Même si la recherche en PP porte une attention plus restreinte à la perspective eudémoniste (Christopher et Hickinbottom, 2008), aujourd’hui l’intégration des deux perspectives fait consensus (Voigt, 2017), chacune donnant lieu à des conceptualisations différentes (voir illustration 1). Le BE représente en effet un phénomène qui comporte plusieurs dimensions (Ryan et Deci, 2001), dont l’hédonisme et l’eudémonisme (Ryan et Deci, 2001 ; Huppert, 2014). Dans le domaine plus spécifique du tourisme, il apparaît que tant l’hédonisme que l’eudémonisme constituent des voies complémentaires pour atteindre le BE (Voigt, 2017).

Illustration 1

Synthèse des principales perspectives du bien-être

Le BE correspond donc à un équilibre entre le corps, l’âme et l’esprit (Hartwell et al., 2018). Il représente un construit ombrelle (Delle Fave et al., 2011) qui inclut le bonheur puisque ce dernier contribue au BE (Seligman, 2011). Le bonheur est une condition nécessaire mais pas suffisante pour ressentir des niveaux élevés de BE (Raibley, 2012).

Les analyses des facteurs du bien-être proposées par la psychologie positive

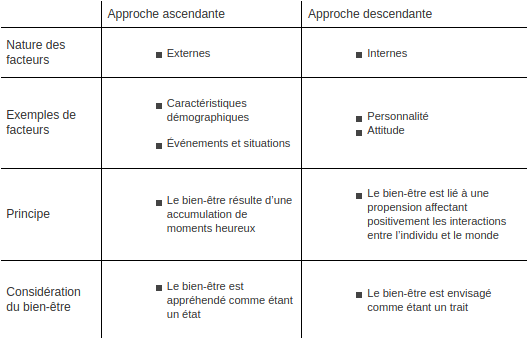

L’amélioration du BE suppose de connaître ses causes. Or, peu de données sont disponibles (Huppert, 2014). La PP propose d’appréhender ses déterminants à l’aide de deux types d’approches, ascendante et descendante, qui interagissent (Diener, 1984) (voir tableau 2).

Tableau 2

Les deux types d’approches des facteurs du bien-être

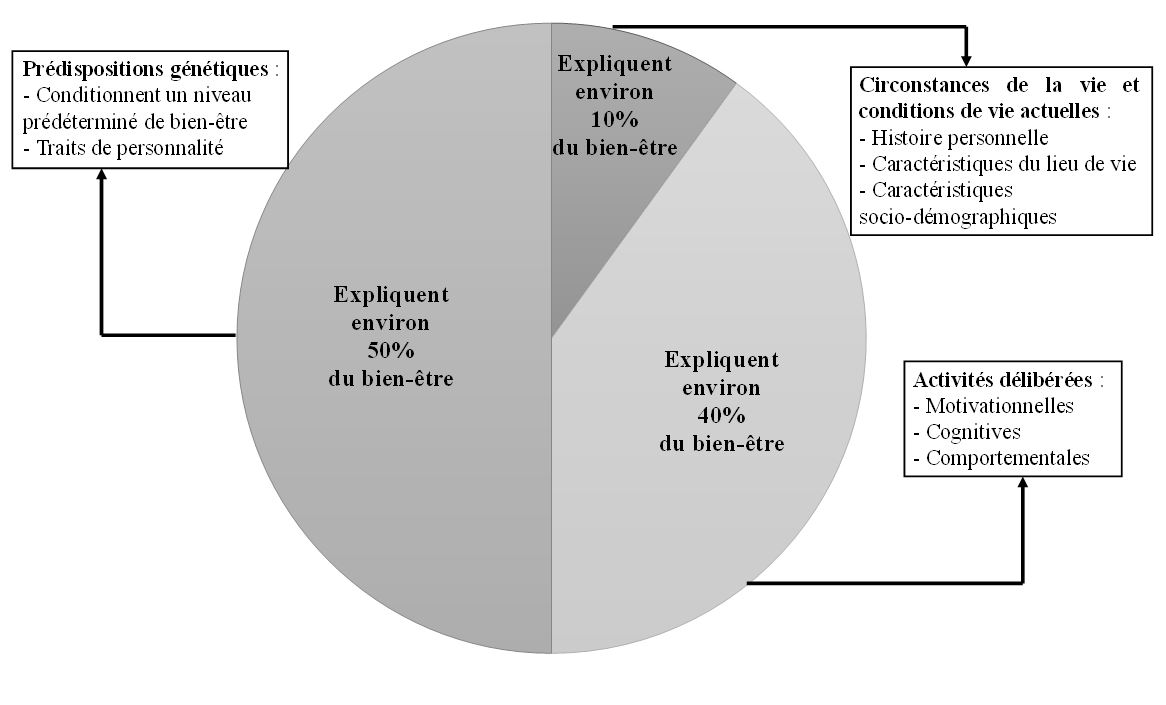

L’une des principales recherches qui a commencé à s’intéresser aux déterminants du BE intègre ces deux types d’approches et établit que le niveau de BE est affecté par les prédispositions génétiques, par les circonstances de la vie et les conditions de vie actuelles, ainsi que par les activités délibérées (Lyubomirsky et al., 2005) (voir illustration 2). Ce modèle est fréquemment utilisé par les travaux menés dans les domaines du comportement du consommateur et du tourisme en dépit des critiques qui lui sont adressées, dont la non-indépendance des trois catégories (Brown et Rohrer, 2020), cette dernière ayant été reconnue par Sonja Lyubomirsky, Kennon M. Sheldon et David Schkade (2005). Leur non-exhaustivité est aussi soulignée par de nombreux auteurs, à l’exception de Sonja Lyubomirsky et ses collègues (Brown et Rohrer, 2020).

Illustration 2

Les trois catégories de facteurs affectant le niveau de bien-être d’un individu

En raison de la manifestation du mécanisme de l’adaptation hédoniste (Frederick et Loewenstein, 1999), le facteur le plus susceptible d’améliorer le BE correspond aux activités délibérées (Boehm et Lyubomirsky, 2011) car elles comportent des caractéristiques qui ralentissent l’adaptation. D’une part, elles sont épisodiques et éphémères. D’autre part, elles peuvent varier autant dans l’intérêt qu’elles offrent que dans le niveau d’engagement qu’elles nécessitent (Lyubomirsky et al., 2005), l’engagement passif dans des activités tendant à favoriser l’hédonisme alors que l’eudémonisme impose un engagement plus actif (Rahmani etal., 2018).

Le tourisme, en relevant de la catégorie des activités délibérées, contribue donc substantiellement au BE (Nawijn et Mitas, 2012). Il s’avère alors opportun de s’intéresser à cette contribution en examinant à présent les facteurs du BE dans une perspective touristique.

Les facteurs du bien-être dans le tourisme

Différentes recherches établissent que le tourisme favorise le BE des individus (Proulx, 2005 ; Kler et Tribe, 2012 ; Uysal et al., 2016 ; Voigt, 2017 ; Mayer etal., 2020).

Pour cerner les facteurs du BE dans le tourisme, les travaux utilisent les approches ascendante et descendante (Chen et Yoon, 2019), comme mentionné précédemment, bien qu’ils tendent à privilégier les premières. Ce choix les conduit à étudier particulièrement les relations entre le BE et les expériences procurées par le tourisme (Chen et Yoon, 2019 ; Huang etal., 2019) en raison du rôle qu’elles jouent dans la génération du BE (Knobloch etal., 2017 ; Rahmani etal., 2018 ; Huang etal., 2019 ; Mayer etal., 2020).

La place centrale qu’occupe le concept d’expérience dans le champ du tourisme et la relative méconnaissance de la nature subjective et personnelle des expériences et de leurs relations avec le BE incitent, à nouveau, à mobiliser les apports de la PP (Knobloch etal., 2017) parce qu’elle permet d’améliorer la compréhension de la contribution potentielle des expériences touristiques au BE des touristes (Vada et al., 2019).

Un enrichissement de l’analyse des facteurs du bien-être par la prise en compte du concept d’expérience

Afin d’exposer les facteurs susceptibles de favoriser ou de freiner le BE, cette recherche propose de rapprocher la distinction établie par Sonja Lyubomirsky et ses collègues (2005) et les apports des travaux de Bernd H. Schmitt (1999 ; 2008 ; 2011) relatifs au concept d’expériences de consommation en raison de son importance dans le cadre de la psychologie, du marketing (Schmitt etal., 2015) et du tourisme.

L’expérience de consommation correspond à une interaction entre un individu et un objet de consommation dans une situation donnée (Kwortnik et Ross, 2007) qui entraîne un ensemble de conséquences positives et négatives (Filser, 2002). Idéalement, cette interaction doit générer du sens, être plaisante et mémorable (Kwortnik et Ross, 2007). Les expériences peuvent correspondre à des réponses subjectives internes qui prennent la forme de sensations, d’affects et de cognitions et à des réponses comportementales face à des stimuli tels que des opérations de communication ou des activités (Schmitt, 2008 ; 2011). Dans le champ du tourisme, l’expérience représente un phénomène lié à une interaction directe entre le touriste et le monde (Rahmani etal., 2018).

Bernd H. Schmitt (1999) propose de distinguer cinq types d’expériences en fonction des dimensions activées : sensorielles, affectives, cognitives (et créatives), physiques (y compris les comportements et les styles de vie), sociales. Le concept d’expérience étant étroitement lié au construit de BE (Schmitt, 2011), Schmitt et ses collègues (2015) élaborent un modèle conceptuel dans lequel ces cinq types d’expériences constituent des médiateurs entre la consommation et le BE.

Certaines caractéristiques des expériences contribuent plus particulièrement au BE. Il en va ainsi des expériences mémorables qui peuvent être sources de BE (Nawijn et al., 2013) hédoniste (Vada et al., 2019) et eudémoniste (Abbes et Touil, 2017 ; Vada et al., 2019), des expériences extraordinaires (Abbes et Touil, 2017), imprévisibles (Filep et Deery, 2010), excitantes (Dolnicar et al., 2013), de flow (Mayer et al., 2020). Ces dernières désignent des moments exceptionnels durant lesquels « ce que nous ressentons, ce que nous souhaitons et ce que nous pensons sont en harmonie » (Csikszentmihalyi, 1997 : 29). Les expériences nouvelles ou uniques constituent l’une des principales sources de signification et, au-delà, de BE (Packer et Gill, 2017).

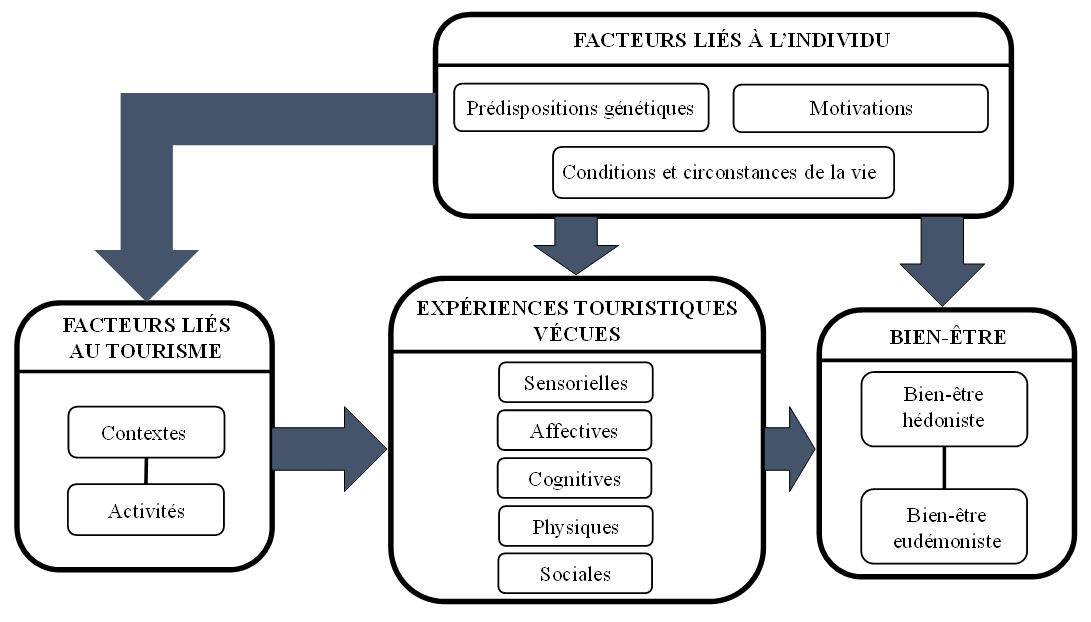

Un modèle intégrateur des facteurs du bien-être dans le tourisme

La synthèse des développements précédents conduit à concevoir un modèle intégrateur non exhaustif des facteurs favorisant et freinant le BE (voir illustration 3).

Illustration 3

Les facteurs du bien-être dans le domaine touristique

Les facteurs individuels, outre leur influence en matière de BE mentionnée précédemment (Lyubomirsky et al., 2005), peuvent orienter les choix effectués dans le cadre du tourisme (Hwang etal., 2006) et affecter les expériences vécues (Holbrook et Hirschman, 1982). En contribuant à environ 40 % du sentiment de BE, les activités constituent des opportunités importantes dans le contexte du tourisme (Voigt etal., 2010). Ce sont des ressources utilisées par les individus pour construire leurs expériences (Kreziak et Frochot, 2011). Les activités pratiquées et leur contexte constituent des stimuli qui affectent le BE par l’intermédiaire des expériences plus ou moins nombreuses susceptibles d’être déclenchées (Schmitt, 2008 ; 2011), le BE pouvant, rappelons-le, être hédoniste ou eudémoniste, ces deux formes étant liées (Graillot, 2017). Des relations existent entre le contexte et les activités pratiquées puisque ces dernières requièrent un contexte spécifique.

Le cas du tourisme sportif

Le tourisme sportif : définitions et opportunités

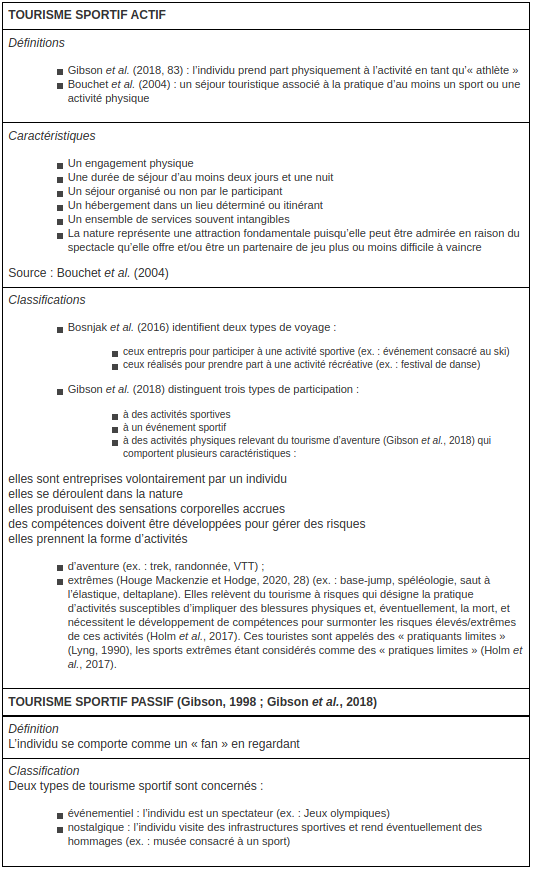

Le tourisme sportif désigne un déplacement d’au moins 24 heures (Nogawa etal., 1996) en dehors de la région d’origine pour participer à des activités physiques, pour les regarder ou pour vénérer des attractions qui leur sont associées (Gibson, 1998 : 49). Cette définition fait référence à deux types de tourisme sportif : actif et passif (Gibson et al., 2018) (voir tableau 3).

Tableau 3

Tourisme sportif actif et tourisme sportif passif

Après avoir évoqué plusieurs typologies de tourisme sportif, Charles Pigeassou (2004) propose de distinguer les tourismes sportifs d’action (pratique qui mobilise la motricité), de spectacle (fréquentation des spectacles créés par les événements sportifs), de culture (commémoration, visite, vénération… de lieux culturels dédiés à des sports) et d’activisme (participation de bénévoles dans le cadre de l’administration du sport).

Le tourisme sportif a un intérêt notable lié à ses valeurs qui relèvent de préoccupations envers, entre autres, l’environnement, l’écologie et le BE, et lié aussi à son impact économique (Pigeasseou, 2004 ; Bouchet et Bouhaouala, 2009) et à son potentiel de développement, les vacances constituant une occasion de réaliser une activité sportive[4].

Pertinence de la mobilisation de l’approche expérientielle et de la psychologie positive pour appréhender le bien-être dans le contexte du tourisme sportif actif

Le tourisme sportif actif permet de vivre des expériences

Les développements suivants se focaliseront sur le tourisme sportif actif car la consommation de ses produits est la plus expérientielle, plusieurs types d’expériences pouvant survenir quels que soient l’âge, le genre, le niveau de revenu…, ces expériences matérialisant trois types de relations : avec soi-même, avec l’environnement physique et avec les autres (Bouchet et Lebrun, 2004 ; Bouchet etal., 2004).

L’une des principales caractéristiques des expériences vécues analysées dans les travaux de recherche est le flow (Jackson et Hanin, 2000 ; Lee etal., 2014 ; Filo et Coghlan, 2016 ; Mirehie et Gibson, 2019).

Le tourisme sportif actif permet d’expérimenter le bien-être

Les travaux s’intéressant au BE dans le domaine du tourisme sportif actif sont rares (Mirehie et Gibson, 2020), tout comme dans celui de l’aventure (Houge Mackenzie et Hodge, 2020), à la différence de ceux examinant les effets de la pratique sportive sur le BE (Wicker, 2019). À cet égard, la littérature constate que les approches subjectives du BE sont les seules à pouvoir établir si le sport compte vraiment pour les gens et dans quelle mesure (Houge Mackenzie et Hodge, 2020).

Pamela Wicker (2019) montre qu’il existe une relation entre le tourisme sportif actif et un BE amélioré. Les recherches disponibles précisent que le seul recours au BE hédoniste est insuffisant pour expliquer l’engagement dans des activités et la signification que les individus attribuent aux expériences vécues. La perspective intégrative semble alors être la plus pertinente pour appréhender le BE, même si elle a été peu mobilisée, car le tourisme sportif actif peut générer deux catégories de bénéfices en matière de BE : ceux liés à sa dimension touristique et ceux liés à sa dimension sportive (Mirehie et Gibson, 2020).

Le tourisme sportif actif profite des effets du voyage qui contribuent à l’amélioration du BE sur les plans hédoniste et/ou eudémoniste (Mirehie et Gibson, 2020), les expériences touristiques facilitant le BE individuel (Uysal et al., 2016 ; Graillot, 2017 ; Voigt, 2017 ; Rahmani et al., 2018 ; Mayer et al., 2020). Or, les recherches s’intéressant aux effets du tourisme à des fins de pratiques sportives sur le BE sont rares (Wicker, 2019).

Le tourisme sportif actif procure du BE car il nécessite de pratiquer une activité sportive/physique (Downward et Rasciute, 2011 ; Filo et Coghlan, 2016 ; Wicker, 2019 ; Mirehie et Gibson, 2020). La participation sportive occasionnelle affecte positivement le BE du fait qu’elle permet non seulement d’expérimenter des jouissances physiques et psychologiques, et donc des dimensions hédonistes du BE (Lee etal., 2014), mais aussi de vivre des expériences conduisant à la réalisation de soi (Filo et Coghlan, 2016), véhiculant de la signification…, donc des expériences susceptibles de mener au BE eudémoniste (Lee etal., 2014).

Les facteurs du bien-être dans le cadre du tourisme sportif actif

Facteurs liés à l’individu

Certaines prédispositions génétiques affectent le BE (Eusébio et Carneiro, 2011). Il en va notamment ainsi des personnalités allocentrique et psychocentrique (Sirgy, 2012), mais aussi de l’implication de soi (Packer et Gill, 2017), de l’épanouissement et de la construction de l’identité (Voigt et al., 2010), des besoins psychologiques fondamentaux (Houge Mackenzie et Hodge, 2020) comme l’autonomie (Huang etal., 2019), de la recherche de nouveauté (Chen et Yoon, 2019).

Différentes synthèses de la littérature précisent que la participation sportive offre une augmentation du BE en limitant le développement de problèmes comme la dépression, l’anxiété, la colère, la méfiance (Mirehie et Gibson, 2019), le stress, en permettant de se distraire de ses préoccupations (Wicker, 2019).

Le profil sociodémographique influence l’impact du tourisme sur le BE (Eusébio et Carneiro, 2014). Dans la pratique du tourisme sportif actif, le genre joue un rôle important. Des études révèlent que les femmes sont plus contraintes dans le cadre du tourisme et des sports d’hiver que les hommes. De plus, elles entretiennent une relation différente avec les lieux et les activités (Mirehie et Gibson, 2020).

Même si l’influence des facteurs de personnalité, des caractéristiques sociodémographiques et des facteurs situationnels (ex. : état de santé) a été établie, le recours à ces seuls facteurs est insuffisant. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre leur rôle et pour enrichir leur gamme (Bimonte et Faralla, 2015).

Pour Celeste Eusébio et Maria J. Carneiro (2011 ; 2014), les motivations de voyage constituent les facteurs qui exercent l’influence la plus forte lors de l’analyse de l’impact du tourisme sur le BE. À cet égard, la quête de nouveauté peut exercer un effet indirect significatif sur le BE à travers les expériences touristiques (Chen et Yoon, 2019).

Facteurs liés au tourisme

Facteurs contextuels : Des recherches discutent des influences exercées par le contexte de consommation (Knobloch et al., 2017) et par l’environnement (Knobloch et al., 2017 ; Packer et Gill, 2017).

Dans le cas des vacances sportives, il existe une relation positive et significative entre le BE et la fréquence de participation à un sport, d’une part, et, d’autre part, la distance parcourue. En outre, une activité peu intense et modérée conduit aux résultats en termes de BE les plus bénéfiques alors qu’une activité intense peut avoir un impact négatif (Wicker, 2019). Des séjours aux sports d’hiver répétés périodiquement permettent un renouvellement des expériences positives à chaque séjour, ce qui aide à maintenir le BE à long terme (Mirehie et Gibson, 2020). Il s’avère aussi que les femmes qui voyagent pour s’adonner aux sports d’hiver éprouvent un BE plus élevé que celles qui vivent et les pratiquent localement (Mirehie et Gibson, 2020).

Le type de destination participe aussi au BE éprouvé (Eusébio et Carneiro, 2011). Le rôle joué par la dimension naturelle de l’environnement au sein duquel se déroule un séjour est particulièrement analysé (Proulx, 2005 ; Bugnot et al., 2010 ; MacKerron et Mourato, 2013 ; Eusébio et Carneiro, 2014 ; Packer et Gill, 2017 ; Mayer etal., 2020). À cet égard, la pratique d’une activité physique dans la nature ou permettant de profiter des paysages naturels génère un BE qui dépasse celui offert par le seul exercice. En effet, la nature joue un rôle dans la récupération physique et mentale… Les espaces verts réduisent le stress et favorisent l’épanouissement et, au-delà, améliorent le BE (Houge Mackenzie et Hodge, 2020). Les activités entreprises dans la nature, même les plus « simples » comme la promenade, amènent des sensations de BE, car il existerait une affinité émotionnelle humaine innée envers la nature, certains sites naturels étant privilégiés (ex. : zones côtières, forêts). De plus, les environnements naturels encouragent des comportements physiquement et psychologiquement bénéfiques (ex. : course à pied) (MacKerron et Mourato, 2013). Plus grande est la proximité avec la nature, plus forte est la motivation pour pratiquer des activités qui invitent à la contempler plutôt qu’à la consommer, la contemplation étant positivement associée au BE (Bimonte et Farralla, 2015). Dans le cas du tourisme d’aventure, les contacts avec la nature et les activités en plein air favorisent le BE eudémoniste (Houge Mackenzie et Hodge, 2020).

Certains des événements se manifestant durant le voyage et/ou le séjour peuvent nuire au BE. Pendant le voyage, les individus peuvent être confrontés au stress généré par la foule, les embouteillages, le bruit, la pollution, la fréquentation des aéroports et les horaires des vols (Wicker, 2019). La durée des séjours joue un rôle dans le cadre du BE éprouvé (Eusébio et Carneiro, 2011), puisqu’au-delà d’une semaine ils ne sont pas associés à un BE plus élevé (Mirehie et Gibson, 2020). Le stress et la fatigue seraient susceptibles d’expliquer ces résultats (Wicker, 2019). En effet, dans le cas des séjours physiquement actifs, l’épuisement physique et le stress lié à l’éloignement du domicile peuvent réduire les évaluations des résultats positifs. Cependant, les travaux ne sont pas encore parvenus à des conclusions convergentes à propos de la durée (Mirehie et Gibson, 2020). Des problèmes d’adaptation à l’environnement culturel – pouvant entraîner un choc culturel, le mal du pays – sont également susceptibles d’exercer une influence négative (Nawijn et al., 2010). L’environnement naturel peut aussi provoquer un choc environnemental, cette expression faisant référence aux difficultés et aux problèmes de santé rencontrés (ex. : allergies, asthme, coups de soleil) par des individus déplacés dans un environnement différent de celui de leur quotidien (Pearce, 1981). L’exposition à des environnements physiques et naturels désagréables en raison du stress qu’il génère, de leur inconfort, de leur saleté, des bruits et des odeurs qu’ils dégagent peut réduire le BE éprouvé (Mayer etal., 2020). Le changement de rythmes et d’habitudes et le stress lié au voyage peuvent, pour leur part, être à l’origine de la maladie des vacances qui entrave le BE ressenti (migraines, fatigue, douleurs musculaires, nausées, infections virales) (Vingerhoets et al., 2002). Une dégradation de l’état physique déclenchée par une privation de sommeil, une mauvaise alimentation, une hydratation insuffisante, entraîne de la fatigue et de l’épuisement susceptibles d’affecter le BE ressenti (Mayer etal., 2020).

Activités stimulant des dimensions sensorielles et affectives : Le BE peut être favorisé par des activités à l’origine de stimulations sensorielles (Voigt et al., 2010). La participation sportive donne lieu à des expériences sensorielles contribuant au BE par le plaisir qu’elles génèrent (Lee etal., 2014). Des travaux soulignent l’importance des expériences kinesthésiques vécues dans le cadre du tourisme sportif actif (Gibson et al., 2018) et des aventures menées dans des environnements naturels. Ces dernières pourraient générer des expériences sensorielles uniques qui affectent indirectement le BE eudémoniste par le biais de la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux (ex. : autonomie, compétence…) et du contact avec la nature (Houge Mackenzie et Hodge, 2020).

Les activités sportives/physiques produisent des émotions positives (Jackson et Hanin, 2000 ; Lee etal., 2014). Le plaisir éprouvé durant une pratique sportive exercée dans un environnement touristique a un effet positif sur le BE, effet modéré par l’expression de soi qui peut le faire disparaître (Bosnjak etal., 2016). Les femmes pratiquant le tourisme des sports d’hiver éprouvent des émotions positives comme le plaisir, l’excitation, la relaxation, la jouissance… en étant physiquement actives, en voyant les paysages montagneux… ces émotions positives contribuant au BE. De plus, une participation sportive plus fréquente accroît le nombre d’émotions positives éprouvées, ce facteur étant lié à un BE plus élevé (Mirehie et Gibson, 2019). L’émotion positive pourrait être nécessaire mais pas suffisante pour maintenir le BE des individus, l’engagement physique étant d’une importance à ne pas négliger (Lee etal., 2014). Le tourisme d’aventure facilite les émotions positives (Pomfret et Varley, 2019), les loisirs d’aventure générant le bonheur, la joie, le contentement qui font référence au BE hédoniste (Houge Mackenzie et Hodge, 2020). La littérature établit également que les activités à risques, qui sont parfois recherchées dans le cadre du tourisme, peuvent provoquer des émotions positives. En effet, celles qui sont ressenties après l’engagement dans une activité à risques peuvent l’emporter sur la perception négative de l’activité précédant l’engagement. De plus, une émotion négative (ex. : peur) peut être atténuée par une émotion positive (excitation) avant l’engagement (Holm etal., 2017).

Le sport ne génère pas toujours du plaisir puisqu’il peut produire un ensemble d’émotions positives et négatives (Jackson et Hanin, 2000). Pour certains individus, une pratique sportive entreprise lors d’un événement ne s’accompagne pas systématiquement d’émotions positives, notamment quand un manque de solidarité entre des coéquipiers apparaît (Filo et Coghlan, 2016). L’absence de manifestation d’un pic affectif ne permettant pas de connaître un état d’épanouissement peut aussi entraver le BE (Nawijn et al., 2013).

Activités stimulant des dimensions cognitives : La pratique sportive produit de l’efficacité personnelle qui contribue au BE (Wicker, 2019). Il existe aussi une relation positive entre le niveau d’expression de soi qui découle d’une activité sportive et le BE, cette relation étant plus forte quand le sport pratiqué est perçu comme correspondant à un défi, car il en résulte une expression de soi plus élevée. Cette dernière l’est aussi quand les touristes sont particulièrement impliqués par rapport à l’activité sportive (Bosnjak et al., 2016), l’intérêt personnel dans un exercice actif comportant des éléments qui contribuent au BE psychologique (Lee etal., 2014). Néanmoins, l’expression de soi étant susceptible de tempérer l’effet du plaisir, les touristes doivent choisir des activités sportives qu’ils perçoivent comme étant modérément difficiles pour accroître leur expression de soi et, au-delà, leur BE (Bosnjak etal., 2016). Le tourisme sportif actif (surf) pratiqué par les femmes peut participer à leur émancipation (Fendt, 2015), celle-ci relevant du BE. Dans le cas des sports d’hiver, elle est liée à une amélioration de leur confiance en soi et de leur concept de soi (Mirehie et Gibson, 2019). Les expériences vécues dans le cadre des activités d’aventure sont source de connaissances (Bouchet et Lebrun, 2004) et peuvent générer de la confiance en soi qui contribue au BE eudémoniste (Pomfret et Varley, 2019). Les activités à risques entreprises délibérément sont en mesure de provoquer des états cognitifs positifs et de contribuer à la réalisation de soi et donc au BE. En effet, la prise de risques volontaires peut résulter en un plus grand contrôle de soi (Holm etal., 2017). La « pratique limite », susceptible de produire des expériences affectant positivement le BE, repose en réalité sur une illusion du contrôle (Lyng, 1990).

Mais la pratique de certaines activités peut freiner le BE des touristes en provoquant des impressions d’incompétence (Moscardo, 2009). Des activités entraînant une fatigue mentale et de la lassitude sont aussi susceptibles de le diminuer. Des prestations inférieures aux standards, ne respectant pas les promesses avancées et associées à des retards peuvent conduire à une non-satisfaction des attentes apte à réduire le BE éprouvé (Mayer etal., 2020).

Activités stimulant des dimensions physiques : Des travaux ont établi que la réalisation d’activités physiques et sportives participait au BE (Eusébio et Carneiro, 2011 ; Filo et Coghlan, 2016 ; Mayer etal., 2020). Le sport et l’exercice affectent positivement la santé physique (Lee etal., 2014), ce qui contribue au BE (Wicker, 2019). Le tourisme sportif actif aide à accroître le BE car il permet de gérer le capital santé. Certains sports sont entrepris pour atteindre des performances corporelles « en soi » et « pour soi ». D’autres le sont pour (re)découvrir des aptitudes physiques permettant la réalisation de soi (Bouchet etal., 2004). Dans le cas du tourisme des sports d’hiver, l’effet de l’activité physique sur le BE semble être supérieur à celui du voyage puisque le nombre d’années de participation et le nombre de jours de participation par an expliquent une part de la variance du BE plus grande que celle de la dimension touristique (Mirehie et Gibson, 2020). La participation à un événement sportif nécessite un entraînement physique qui peut être significatif. De plus, cette participation offre la possibilité d’être actif physiquement, de relever des défis physiques, de dépasser ses limites personnelles, ces expériences affectant positivement le BE en permettant la réalisation de soi (Filo et Coghlan, 2016). Les femmes semblent atteindre cette réalisation à travers les sports de neige en se défiant, en repoussant leurs limites personnelles, en améliorant leurs compétences physiques (Mirehie et Gibson, 2020). Le tourisme d’aventure peut aussi améliorer la santé physique (Pomfret et Varley, 2019).

Les activités à risques, susceptibles d’être recherchées dans le cadre du tourisme, peuvent nuire au BE car elles sont en mesure de provoquer des blessures physiques, des maladies, voire le décès des participants (Holm etal., 2017).

Activités stimulant des dimensions sociales : La composition du groupe de voyage/séjour exerce une influence forte sur le BE (Eusébio et Carneiro, 2011), tout comme les relations avec les compagnons de voyage (Packer et Gill, 2017 ; Mayer et al., 2020), la rencontre de nouvelles personnes, les interactions avec les communautés locales (Eusébio et Carneiro, 2014 ; Packer et Gill, 2017) et les relations positives initiées à destination (Mayer etal., 2020). De plus, le tourisme sportif permet de prendre part à un monde social (Gibson etal., 2018) et de développer des relations amicales, cordiales… avec les autres vacanciers ou avec les résidents durant, pendant et/ou après l’activité/le séjour (Bouchet etal., 2004) ; les interactions avec Autrui améliorent le BE (Filo et Coghlan, 2016 ; Mirehie et Gibson, 2019). Le sport facilite la création et le renforcement de liens avec d’autres individus qui favorisent la reconnaissance, le sentiment d’appartenance, la solidarité, l’approbation sociale et le soutien émotionnel (Wicker, 2019). Les activités sportives encourageant les interactions accroissent le BE (Downward et Rasciute, 2011). Le tourisme sportif (surf féminin) aide à construire des liens sociaux et à appartenir à une communauté, ce qui affecte aussi positivement le BE (Fendt, 2016). La participation à un événement sportif entraîne des contacts et de la camaraderie et elle se caractérise par l’appartenance à une équipe ou à une communauté de participants, cette appartenance conférant de la signification. Cette participation offre de même la possibilité d’échanger avec d’autres participants, un type d’expérience qui influence positivement le BE (Filo et Coghlan, 2016). Les relations avec Autrui jouent également un rôle dans la génération des résultats positifs observés dans le cadre des loisirs d’aventure (Houge Mackenzie et Hodge, 2020).

Le tourisme peut en revanche nuire au BE des individus en occasionnant des difficultés relationnelles (Nawijn et al., 2010). Par exemple les conflits entre les membres d’un groupe en raison de désaccords et de querelles et des comportements impolis et/ou offensants adoptés par les autres membres ou par le personnel en contact sont susceptibles de diminuer le BE (Mayer etal., 2020).

Implications managériales

Le modèle intégrateur proposé ici (illustration 3) révèle que les professionnels peuvent actionner plus aisément la catégorie qui rassemble les facteurs liés au tourisme que celle qui réunit les facteurs individuels. Ils peuvent, en effet, intégrer dans leur offre certaines activités spécifiques du tourisme sportif plus que d’autres, et privilégier un contexte plutôt qu’un autre, puisque ces facteurs représentent des stimuli susceptibles de résulter en un ou plusieurs types d’expériences étant à même d’affecter positivement le BE. Concernant les facteurs individuels, les professionnels peuvent éventuellement orienter les motivations en élaborant des communications appropriées.

Ce modèle intègre cinq types d’expériences qui constituent des modules expérientiels stratégiques (strategic experiential modules : SEMs) (Schmitt, 1999) dont la combinaison génère une expérience holiste, l’expérience idéale pour le consommateur devant nécessairement comporter les cinq modules (Schmitt, 1999). La mobilisation de ces modules permet aussi de recourir au marketing expérientiel puisqu’ils en sont l’un des fondements (Schmitt, 2008). L’exploitation de ce marketing est particulièrement recommandée car cette perspective aide à mieux comprendre la manière dont les individus perçoivent les offres touristiques puisqu’ils sont considérés comme étant des êtres tout autant rationnels qu’émotionnels soucieux de vivre des expériences agréables et signifiantes. Ce marketing donne aussi la possibilité de tirer parti du caractère unique de ces offres et, au-delà, de créer de la valeur (Williams, 2006). Le concept d’expérience pourrait pareillement être utilisé pour segmenter le marché du tourisme sportif actif. Son utilisation par Lia Zarantonello et Bernd H. Schmitt (2010) a d’ailleurs abouti à l’identification de plusieurs groupes d’individus qui préfèrent certains types d’expériences plus que d’autres dans le cadre plus général de la consommation. Concernant le tourisme sportif actif, le rapprochement des segments mis en évidence sur la base du concept d’expérience avec les BE hédoniste et eudémoniste pourrait aider les professionnels à concevoir des offres qui correspondent mieux aux attentes des différents segments et sont donc susceptibles d’améliorer leur BE.

Cette revue de littérature préconise aux professionnels du secteur du tourisme sportif actif de concevoir des produits qui répondent à la demande touristique croissante pour des expériences qui procurent un BE eudémoniste en plus de celles qui favorisent le BE hédoniste (Houge Mackenzie et Hodge, 2020). La modération de l’effet positif du plaisir sur le BE par l’expression de soi suggère aux gestionnaires de sites touristiques qui offrent des installations sportives de mettre davantage l’accent sur le développement de programmes qui améliorent cette expression (ex. : cours favorisant l’apprentissage), au-delà du plaisir (soirées dansantes). Ces gestionnaires sont aussi invités à introduire des événements compétitifs avec des niveaux de difficultés variés pour encourager les touristes à retenir ceux qui sont modérément difficiles pour augmenter leur expression de soi et donc leur BE (Bosnjak etal., 2016). L’importance du rôle des expériences sociales dans la génération du BE incite à créer des espaces, des activités et des événements suscitant l’établissement et le renforcement des liens sociaux, puisque des relations fortes peuvent améliorer l’engagement, la signification, la réalisation personnelle (Filo et Coghlan, 2016 ; Mirehie et Gibson, 2019) et favoriser les émotions positives. Les interactions doivent être facilitées pour rendre possible la socialisation avec la famille et les amis, pour renforcer les amitiés existantes, et aussi la rencontre de nouvelles personnes (Filo et Coghlan, 2016). Pour ce qui est des contextes, les professionnels doivent tout mettre en œuvre pour que ne surviennent pas des événements et des conditions qui pourraient conduire à des expériences susceptibles de nuire au BE. Ils peuvent par ailleurs diffuser des conseils pour que les individus les évitent ou les gèrent au mieux.

Sur le plan de la communication, les messages devraient mettre l’accent sur la nécessité pour les touristes de faire des efforts pour maintenir un certain niveau de compétences dans le sport pratiqué et sur la capacité de ce dernier à les aider à atteindre leur soi idéal (Bosnjak etal., 2016) et donc à contribuer à leur BE. Les récits constituant un moyen efficace de commercialiser une expérience, les gestionnaires d’activités et d’événements sportifs devraient inviter les participants à décrire et à partager, par le biais des technologies de l’information et de la communication, leurs expériences et l’impact qu’elles ont eu sur leur BE (ex. : partage de photos et de vidéos). Les témoignages des participants peuvent également être utilisés dans le cadre des campagnes de communication pour raconter l’histoire du séjour/événement sportif et les bénéfices ainsi procurés en matière de BE (Filo et Coghlan, 2016).

Conclusion : Apports, limites et voies de recherche

Cette recherche concourt à enrichir la littérature en proposant un modèle intégrateur des facteurs du BE dans le cadre du tourisme en général et dans celui plus particulier du tourisme sportif actif.

Elle suggère aussi des leviers à actionner pour améliorer le BE éprouvé par les touristes. La prise en compte des résultats offerts par la PP aide effectivement les gestionnaires à concevoir des offres les plus aptes à accroître le BE (Chen et Yoon, 2019) et renouvelle le management du tourisme (Pinna et al., 2018).

Les analyses du BE mobilisées ne sont cependant pas exemptes de critiques, celles-ci donnant lieu à différentes voies de recherche. D’une part, la PP est utilisée quasi systématiquement dans le cadre de contextes touristiques hédonistes (Nawijn, 2016). D’autre part, la recherche en tourisme recourt peu aux perspectives eudémonistes (Filep, 2014 ; Knobloch et al., 2017 ; Voigt, 2017) alors qu’elles doivent être mobilisées au même titre que les perspectives intégratives (Filep, 2014), puisque les deux se combinent dans le tourisme (Knobloch et al., 2017 ; Voigt, 2017). En effet, la prédominance de la perspective hédoniste affecte la façon dont le BE est considéré dans la recherche en marketing, mais aussi la conception des offres qui reposent sur une logique de récompense et peu, voire pas, d’accomplissement personnel (Mugel et al., 2019).

Les recherches doivent être poursuivies pour établir ou confirmer les relations entre les différents facteurs, les types d’expériences et les deux perspectives du BE. Une plus grande compréhension des activités pratiquées et des expériences vécues pourra aider à mieux organiser les offres touristiques, à planifier des séquences d’activités durant un voyage aptes à générer des expériences adaptées et à accroître la qualité des expériences touristiques (Mayer etal., 2020).

Kevin Filo et Alexandra Coghlan (2016) recommandent de mener des recherches complémentaires pour pouvoir comparer le type d’activité (ex. : course à pied, cyclisme), le contexte de la participation (individuelle versus au sein d’une équipe, première participation versus nombreuses participations antérieures) et le contexte culturel/géographique (urbain versus rural, international versus national) pour identifier les différences entre les activités/événements sportifs, leur relation avec le BE et donc les facteurs du BE les plus significatifs. La collecte de données longitudinales auprès des participants à différentes périodes (avant, pendant et après le séjour/événement sportif) permettrait aussi de suivre les éventuels changements affectant les types d’expérience et le BE. Une telle collecte pourrait pareillement être envisagée pour appréhender le BE éprouvé dans les autres types de tourisme sportif.

Cette revue de littérature peut être positionnée au sein de la recherche sur la transformation du consommateur (transformative consumer research : TCR) (Mick et al., 2012), cette dernière invitant à favoriser les comportements susceptibles d’améliorer les BE individuel, sociétal et environnemental en maximisant la justice sociale et la répartition équitable des ressources. La TCR et la PP représentent donc des perspectives à mobiliser dans le cadre du marketing confronté aux attentes de consommateurs en quête de nouveaux repères (Roederer et Filser, 2015). La conceptualisation du processus de planification des voyages doit alors être élargie et aller au-delà de la satisfaction à l’égard des services fournis pour accroître le BE des touristes (Mayer etal., 2020). La TCR a contribué au développement de la recherche sur la transformation des services (transformative service research : TSR) (Anderson etal., 2013), celle-ci s’intéressant à l’impact des services sur le BE et aux transformations qu’ils opèrent sur le consommateur, ces conséquences résultant de la cocréation qui survient durant la prestation. La valeur cocréée doit être mutuelle sans nuire à celle du futur.

La TCR et la TSR, en donnant lieu à des travaux qui mettent l’accent sur l’amélioration du BE et sur le respect de l’individu et de l’environnement, constituent donc une évolution de l’approche expérientielle (Roederer et Filser, 2015). La valorisation des facteurs affectant le BE eudémoniste dans les produits touristiques donnerait alors la possibilité de passer d’un tourisme expérientiel à un tourisme transformatif offrant les occasions d’un enrichissement, d’une transformation et d’un épanouissement personnels et durables (Payeur, 2018).

L’économie de l’expérience tend donc vers une troisième génération qui recommande de fournir aux individus les conditions susceptibles de leur permettre de vivre des expériences transformatives (Kirillova et al., 2017). L’essor de cette génération invite à mobiliser le tourisme porteur d’espoir pour pouvoir procurer les bases aptes à occasionner des expériences co-transformatives mutuellement bénéfiques pour les acteurs impliqués et pour l’environnement de manière à atteindre un BE global (Pope, 2018) (voir illustration 4).

Illustration 4

La progression de la valeur économique

Appendices

Notes

-

[1]

<http://www.un.org/fr/events/happinessday/>, consulté le 23 juin 2020.

-

[2]

<http://www.strategies.fr/actualites/marques/1020850W/le-bonheur-fait-il-encore-vendre-.html>, consulté le 23 juin 2020.

-

[3]

<https://globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/>, consulté le 23 juin 2020.

-

[4]

<http://www.sportsdenature.gouv.fr/la-connaissance-des-pratiquants-de-sports-et-loisirs-de-nature-socle-dune-offre-touristique-adaptee>, consulté le 23 juin 2020.

Bibliographie

- Abbes, Intissar et Saloua Touil, 2017, « Formes du bien-être et expériences de consommation », Décisions marketing, vol. 87, juillet-septembre, p. 81-98.

- Anderson, Laurel, Amy L. Ostrom, Canan Corus, Raymond P. Fisk, Andrew S. Gallan, Mario Giraldo, Martin Mende, Mark Mulder, Steven W. Rayburn, Mark S. Rosenbaum, Kunio Shirahada et Jerome D. Williams, 2013, « Transformative Service Research: An Agenda for the Future », Journal of Business Research, vol. 66, n° 8, p. 1203-1210.

- Bimonte, Salvatore et Valeria Faralla, 2015, « Happiness and Outdoor Vacations. Appreciative versus Consumptive Tourists », Journal of Travel Research, vol. 54, n° 2, p. 179-192.

- Boehm, Julia K. et Sonja Lyubomirsky, 2011, « La poursuite d’un bonheur durable. Preuves et théories issues d’interventions longitudinales expérimentales », dans Charles Martin-Krumm et Cyril Tarquinio (dir.), Traité de psychologie positive, Bruxelles, De Boeck, p. 166-181.

- Bosnjak, Michael, Caroll A. Brown, Dong-Jin Lee, Grace B. Yu et M. Joseph Sirgy, 2016, « Self-expressiveness in Sport Tourism: Determinants and Consequences », Journal of Travel Research, vol. 55, n° 1, p. 125-134.

- Bouchet, Patrick et Malek Bouhaouala, 2009, « Tourisme sportif : un essai de définition socio-économique », Téoros, vol. 28, n° 2, p. 3-8.

- Bouchet, Patrick et Anne-Marie Lebrun, 2004, « Intérêt d’une approche par les expériences recherchées dans la segmentation de la clientèle : le cas du tourisme sportif d’action », Décisions marketing, n° 35, juillet-septembre, p. 39-48.

- Bouchet, Patrick, Anne-Marie Lebrun et Sarah Auvergne, 2004, « Sport Tourism Consumer Experiences: A Comprehensive Model », Journal of Sport & Tourism, vol. 9, n° 2, p. 127-140.

- Brown, Nicholas J.L. et Julia M. Rohrer, 2020, « Easy as (Happiness) Pie? A Critical Evaluation of a Popular Model of the Determinants of Well-being », Journal of Happiness Studies, vol. 21, n° 4, p. 1285-1301.

- Bugnot, Marie-Ange, Carmen Cortès et Isabel Turci, 2010, « Femmes, cœur de cible et construction d’un discours promotionnels. Le cas du tourisme de bien-être », Téoros, vol. 29, n° 2, p. 103-111.

- Campbell, Angus, 1976, « Subjective Measures of Well-being », American Psychologist, vol. 31, n° 2, p. 117-124.

- Chen, Chun-Chu et Sukjoon Yoon, 2019, « Tourism as Pathway to the Good Life: Comparing the Top-Down and Bottom-Up Effects », Journal of Travel Research, vol. 58, n° 5, p. 866-876.

- Christopher, John C. et Sarah Hickinbottom, 2008, « Positive Psychology, Ethnocentrism, and the Disguised Ideology of Individualism », Theory & Psychology, vol. 18, n° 5, p. 563-589.

- Comte-Sponville, André, 2010, « Préface », dans Philippe Danino et Éric Oudin (dir.), Le bonheur.D’Aristote à Comte-Sponville, Paris, Eyrolles, p. 7-11.

- Csikszentmihalyi, Mihaly, 1997, Finding Flow. The Psychology of Engagement with Everyday life, New York, Basic Books.

- De Knop, Paul, 1990, « Sport for All », World Leisure & Recreation, vol. 32, n° 3, p. 30-36.

- Delle Fave, Antonella, Ingrid Brdar, Teresa Freire, Dianne Vella-Brodrik et Marie P. Wissing, 2011, « The Eudaimonic and Hedonic Components of Happiness: Qualitative and Quantitative Findings », Social Indicators Research, vol. 100, n° 2, p. 185-207.

- Diener, Ed, 1984, « Subjective Well-being », Psychological Bulletin, vol. 95, n° 3, p. 542-575.

- Diener, Ed, Eunkook M. Suh, Richard E. Lucas et Heidi L. Smith, 1999, « Subjective Well-being: Three Decades of Progress », Psychological Bulletin, vol. 125, n° 2, p. 276-302.

- Dolnicar, Sara, Katie Lazarevski et Venkata Yanamandram, 2013, « Quality of Life and Tourism: A Conceptual Framework and Novel Segmentation », Journal of Business Research, vol. 66, n° 6, p. 724-729.

- Downward, Paul et Simona Rasciute, 2011, « Does Sport Make You Happy? An Analysis of the Well-being Derived from Sports Participation », International Review of Applied Economics, vol. 25, n° 3, p. 331-348.

- Eusébio, Celeste et Maria J. Carneiro, 2011, « Determinants of Tourism Impact on Tourists’ Quality of Life », International Journal of Leisure and Tourism Marketing, vol. 2, n° 4, p. 313-336.

- Eusébio, Celeste et Maria J. Carneiro, 2014, The Impact of Quality of Life: A Segmentation Analysis of Youth Market », Tourism Analysis, vol. 19, p. 741-757.

- Fendt, Laura S., 2015, What Is it Like to Be a Surfer Girl: A Phenomenological Exploration of Women’s Surfing?, thèse de doctorat en philosophie, Southern Cross University, Lismore, <https://researchportal.scu.edu.au/discovery/fulldisplay?docid=alma991012820541502368&context=L&vid=61SCU_INST:ResearchRepository&lang=en&search_scope=ResearchETD&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Research&query=any,contains,fendt&offset=0>, consulté le 8 mars 2020.

- Filep, Sebastian, 2014, « Moving Beyond Subjective Well-being: A Tourism Critique », Journal of Hospitality and Tourism Research, vol. 38, n° 2, p. 266-274.

- Filep, Sebastian et Margaret Deery, 2010, « Towards a Picture of Tourists’ Happiness », Tourism Analysis, vol. 15, n° 4, p. 399-410.

- Filo, Kevin et Alexandra Coghlan, 2016, « Exploring the Positive Psychology Domains of Well-being Activated through Charity Sport Event Experiences », Event Management, vol. 20, n° 2, p. 181-199.

- Filser, Marc, 1994, Le comportement du consommateur, Paris, Dalloz.

- Filser, Marc, 2002, « Le marketing de la production d’expérience : statut théorique et implications managériales », Décisions marketing, vol. 28, octobre-décembre, p. 13-21.

- Frederick, Shane et George Loewenstein, 1999, « Hedonic Adaptation », dans Daniel Kahneman, Edward Diener et Norbert Schwarz (dir.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York, Russell Sage Foundation, p. 302-329.

- Ganglmair-Wooliscroft, Alexandra et Ben Wooliscroft, 2019, « Well-being and Everyday Ethical Consumption », Journal of Happiness Studies, vol. 20, n° 1, p. 141-163.

- Gasper, Des, 2010, « Understanding the Diversity of Conceptions of Well-being and Quality of Life », The Journal of Socio-Economics, vol. 39, n° 3, p. 351-360.

- Gibson, Heather J., 1998, « Sport Tourism: A Critical Analysis of Research », Sport Managment Review, vol. 1, n° 1, p. 47-76.

- Gibson, Heather J., Matthew Lamont, Millicent Kennelly et Richard J. Buning, 2018, « Introduction to the Special Issue Active Sport Tourism », Journal of Sport & Tourism, vol. 22, n° 2, p. 83-91.

- Gorge, Hélène, Nil Özçağlar-Toulouse et Stéphanie Toussaint, 2015, « Bien-être et well-being dans la consommation : une analyse comparative », Recherche et applications en marketing, vol. 30, n° 2, p. 104-123.

- Graillot, Laurence, 2017, « Le bien-être et les expériences touristiques : un état de l’art mené dans le cadre de la psychologie positive », Revue française du marketing, vol. 261, nos 3‑4, p. 21-34.

- Gurviez, Patricia et Lucie Sirieix, 2017, « Marketing et bien-être : un objectif complexe », Décisions marketing, vol. 87, juillet-septembre, p. 5-13.

- Hartwell, Heather, Alan Fyall, Cheryl Willis, Stephen Page, Adele Ladkin et Ann Hemingway, 2018, « Progress in Tourism and Destination Wellbeing Research », Current Issues in Tourism, vol. 21, n° 16, p. 1830-1892.

- Holbrook, Morris B. et Elizabeth C. Hirschman, 1982, « The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun », Journal of Consumer Research, vol. 9, n° 2, p. 132-140.

- Holm, Michelle R., Peter Lugosi, Robertico R. Croes et Edwin N. Torres, 2017, « Risk-tourism, Risk-taking and Subjective Well-being: A Review and Synthesis, Tourism Management, vol. 63, décembre, p. 115-122.

- Houge Mackenzie, Susan et Ken Hodge, 2020, « Adventure Recreation and Subjective Well-being: A Conceptual Framework », Leisure Studies, vol. 39, n° 1, p. 26-40.

- Huang, Yu-Chih, Chun-Chu B. Chen et Mingjie J. Gao, 2019, « Customer Experience, Well-being, and Loyalty in the Spa Hotel Context: Integrating the Top-Down and Bottom-Up Theories of Well-being », Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 36, n° 5, p. 595-611.

- Huppert, Felicia A., 2014, « The State of Wellbeing Science. Concepts, Measures, Interventions and Policies », dans Felicia A. Huppert et Cary L. Cooper (dir.), Wellbeing: A Complete Reference Guide, vol. VI, Interventions and Policies to Enhance Wellbeing, Chichester, Wiley Blackwell, p. 1-50.

- Hwang, Yeong-Hyeon, Ulrike Gretzel, Zheng Xiang et Daniel R. Fesenmaier, 2006, « Travel Destination Choice Models », dans Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wöber et Hannes Werthner (dir.), Destination Recommendation Systems. Behavioural Foundations and Applications, Oxfordshire, CAB International, p. 17-29.

- Jackson, Susan A. et Yuri L. Hanin, 2000, « Joy, Fun, and Flow State in Sport », dans Yuri L. Hanin (dir.), Emotions in Sport, Champaign, Human Kinetics, p. 135-155.

- Kang, Juhee, 2020, « Identifying Antecedents and Consequences of Well-being: the Case of Cruise Passengers », Tourism Management Perspectives, vol. 33, janvier, p. 1-13.

- Keyes, Corey L.M., 2002, « The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life », Journal of Health and Social Research, vol. 42, n° 2, p. 207-222.

- Kirillova, Ksenia, Xinran Lehto et Liping Cai, 2017, « Tourism and Existential Transformation: An Empirical Investigation », Journal of Travel Research, vol. 56, n° 5, p. 638-650.

- Kler, Balvinder K. et John Tribe, 2012, « Flourishing through Scuba: Understanding the Pursuit of Dive Experiences », Tourism in Marine Environments, vol. 8, nos 1-2, p. 19-32.

- Knobloch, Uli, Kirsten Robertson et Rob Aitken, 2017, « Experience, Emotion, and Eudaimonia: A Consideration of Tourist Experiences and Well-being », Journal of Travel Research, vol. 56, n° 5, p. 651-662.

- Kreziak, Dominique et Isabelle Frochot, 2011, « Co-construction de l’expérience touristique : les stratégies des touristes en stations de sport d’hiver », Décisions marketing, vol. 64, octobre-décembre, p. 23-33.

- Kwortnik, Robert J. et William T. Ross, 2007, « The Role of Positive Emotions in Experiential Decisions », International Journal of Research in Marketing, vol. 24, n° 4, p. 324-335.

- Lee, Hyun-Woo, Sunyun Shin, Kyle S. Bunds, Minjung Kim et Kwang Min Cho, 2014, « Rediscovering the Positive Psychology of Sport Participation: Happiness in a Ski Resort Context », Applied Research Quality Life, vol. 9, n° 3, p. 575-590.

- Lent, Robert W., 2004, « Toward a Unifying Theoritical and Practical Perspective on Well-being and Psychological Adjustment », Journal of Counseling Psychology, vol. 51, n° 4, p. 482-509.

- Lyng, Stephen, 1990, « A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking », American Journal of Sociology, vol. 95, n° 4, p. 851-886.

- Lyubomirsky, Sonja, Kennon M. Sheldon et David Schkade, 2005, « Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change », Review of General Psychology, vol. 9, n° 2, p. 111-131.

- MacKerron, George et Susana Mourato, 2013, « Happiness Is Greater in Natural Environments », Global Environmental Change, vol. 23, n° 5, p. 992-1000.

- Mayer, Verônica F., Juliane dos Santos Machado, Osiris Marques et José Mauro G. Nunes, 2020, « Mixed Feelings?: Fluctuations in Well-being during Tourist Travels », The Service Industries Journal, vol. 40, nos 1-2, p. 158-180.

- McCabe, Scott et Sarah Johnson, 2013, « The Happiness Factor in Tourism: Subjective Well-being and Social Tourism », Annals of Tourism Research, vol. 41, p. 42-65.

- Mick, David G., Simone Petitgrew, Cornelia Pechmann et Julie L. Ozanne, 2012, « Origins, Qualities, and Envisionments of Transformative Consumer Research », dans David G. Mick, Simone Petitgrew, Cornelia Pechmann et Julie L. Ozanne (dir.), Transformative Consumer Research for Personal and Collective Well-being, New York, Routledge, p. 3-24.

- Mirehie, Mona et Heather J. Gibson, 2019, « Women’s Participation in Snow-sports and Sense of Well-being: A Positive Psychology Approach », Journal of Leisure Research, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00222216.2019.1702485>, consulté le 8 mars 2020.

- Mirehie, Mona et Heather J. Gibson, 2020, « The Relationship Between Female Snow-sport Tourists’ Travel Behaviors and Well-being », Tourism Management Perspectives, vol. 33, p. 1-10.

- Moscardo, Gianna, 2009, « Tourism and Quality of Life: Towards a More Critical Approach », Tourism and Hospitality Research, vol. 9, n° 2, p. 159-170.

- Mugel, Ophélie, Patricia Gurviez et Alain Decrop, 2019, « Eudaimonia Around the Kitchen: A Hermeutic Approach to Understanding Food Well-being in Consumers’ Lived Experiences », Journal of Public Policy & Marketing, vol. 38, n° 2, p. 280-295.

- Nawijn, Jeroen, 2016, « Positive Psychology in Tourism: A Critique », Annals of Tourism Research, vol. 56, janvier, p. 151-153.

- Nawijn, Jeroen, Miquelle A. Marchand, Ruut Veenhoven et Ad J. Vingerhoets, 2010, « Vacationers Happier, but Most not Happier After a Holiday », Applied Research in Quality of Life, vol. 5, n° 1, p. 35-47.

- Nawijn, Jeroen et Ondrej Mitas, 2012, « Resident Attitudes to Tourism and their Effect on Subjective Well-being: The Case of Palma de Mallorca », Journal of Travel Research, vol. 51, n° 5, p. 531-541.

- Nawijn, Jeroen, Ondrej Mitas, Yeaqiang Lin et Deborah Kerstetter, 2013, « How Do We Feel on Vacation? A Closer Look at How Emotions Change over the Course of a Trip », Journal of Travel Research, vol. 52, n° 2, p. 265-274.

- Nogawa, Haruo, Yasuo Yamaguchi et Yumiko Hagi, 1996, « An Empirical Research Study on Japanese Sport Tourism in Sport-for-all Events: Case Studies of a Single-night Event and a Multiple-night Event », Journal of Travel Research, vol. 35, n° 2 p. 46-54.

- Packer, Jan et Chelsea Gill, 2017, « Meaningful Vacation Experiences », dans Sebastian Filep, Jennifer Laing et Mihaly Csikszentmihalyi (dir.), Positive Tourism, Routledge, Abingdon, p. 19-34.

- Payeur, Julie, 2018, « Le tourisme transformationnel : plus qu’une expérience ? », Réseau de veille en tourisme, <http://veilletourisme.ca/2018/04/09/le-tourisme-transformationnel-plus-quune-experience/>, consulté le 8 mars 2020.

- Pearce, Philip L., 1981, « ‘Environment Shock’: A Study of Tourists’ Reactions to Two Tropical Islands », Journal of Applied Social Psychology, vol. 11, n° 3, p. 268-280.

- Pigeassou, Charles, 2004, « Le tourisme sportif : une réalité sociale aux contours incertains », dans Claude Sobry (dir.), Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 33-71.

- Pine, B. Joseph II et James H. Gilmore, 2011 [nouv. éd.], The Experience Economy, Boston, Harvard Business Review Press.

- Pinna, Marielle, Antónia H. Correia et Giacoma Del Chiappa, 2018, « Being Good to be Happy? The Influence of Moral Values on Tourist Happiness », dans Metin Kozak et Nazmi Kozak (dir.), Tourist Behavior. An Experiential Perspective, Cham, Switzerland, Springer.

- Pomfret, Gill et Peter Varley, 2019, « Families at Leisure Outdoors: Well-being through Adventure », Leisure Studies, vol. 38, n° 4, p. 494-508.

- Pope, Emma, 2018, « Tourism and Wellbeing: Transforming People and Places », International Journal of Spa and Wellness, vol. 1, n° 1, p. 69-81.

- Proulx, Luce, 2005, « Tourisme, santé et bien-être », Téoros, vol. 24, n° 3, p. 5-11.

- Rahmani, Kamal, Juergen Gnoth et Damien Mather, 2018, « Hedonic and Eudaimonic Well-being: a Psycholinguistic View », Tourism Management, vol. 69, p. 155-166.

- Raibley, Jason R., 2012, « Happiness is not Well-being », Journal of Happiness Studies, vol. 13, n° 6, p. 1105-1129.

- Roederer, Claire et Marc Filser, 2015, Le marketing expérientiel. Vers un marketing de la co-création, Paris, Vuibert.

- Ryan, Richard M. et Edward L. Deci, 2000, « Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being », American Psychologist, vol. 55, n° 1, p. 68-78.

- Ryan, Richard M. et Edward D. Deci, 2001, « On Happiness and Human Potentials: a Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being », Annual Review of Psychology, vol. 52, p. 141-166.

- Ryff, Carol D., 1989, « Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Eudaimonic Well-being », Journal of Personality and Social Psychology, vol. 5, n° 6, p. 1069-1081.

- Ryff, Carol D. et Burton Singer, 1998, « The Contours of Positive Human Health », Psychological Inquiry, vol. 9, n° 1, p. 1-28.

- Schmitt, Bernd H., 1999, « Experiential Marketing », Journal of Marketing Management, vol. 15, n° 1-3, p. 53-67.

- Schmitt, Bernd H., 2008, « A Framework for Managing Customer Experiences », dans Bernd H. Schmitt et David L. Rogers (dir.), Handbook on Brand and Experience Management, Northampton, Edward Elgar, p. 113-131.

- Schmitt, Bernd H., 2011, « Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights », Foundations and Trends in Marketing, vol. 5, n° 2, p. 55-112.

- Schmitt, Bernd H., J. Joško Brakus et Lia Zarantonello, 2015, « From Experiential Psychology to Consumer Experience », Journal of Consumer Psychology, vol. 25, n° 1, p. 166-171.

- Schmitt, Bernd H. et Glenn Van Zutphen, 2012, Happy Customers Everywhere. How your Business Can Profit from the Insights of Positive Psychology, New York, Palgrave Macmillan.

- Seligman, Martin E.P., 2002, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential, New York, Free Press.

- Seligman, Martin E.P., 2011, Flourish. A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, North Sydney, Australia, Random House.

- Seligman, Martin E.P. et Mihaly Csikszentmihalyi, 2000, « Positive Psychology: An Introduction », American Psychologist, vol. 55, n° 1, p. 5-14.

- Sirgy, M. Joseph, 2012 [2e éd.], The Psychology of Quality of Life. Hedonic Well-being, Life Satisfaction and Eudaimonia, The Netherlands, Springer.

- Smith, Melanie K. et László Puczkó, 2009, Health and Wellness Tourism, Burlington, Elsevier.

- Uysal, Muzaffer, M. Joseph Sirgy, Eunju Woo et Hyelin Kim, 2016, « Quality of Life (QOL) and Well-being Research in Tourism », Tourism Management, vol. 53, p. 244-261.

- Vada, Sera, Catherine Prentice et Aaron Hsiao, 2019, « The Influence of Tourism Experience and Well-being on Place Attachment », Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 47, mars, p. 322-330.

- Veenhoven, Ruut, 1984, Conditions of Happiness, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company.

- Vingerhoets, Ad J., Maaike Van Huijgevoort et Guus L. Van Heck, 2002, « Leisure Sickness: A Pilot Study on its Prevalence, Phenomenology, and Background », Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 71, n° 6, p. 311-317.

- Voigt, Cornelia, 2017, « Employing Hedonia and Eudaimonia to Explore Differences between Three Groups of Wellness Tourists on the Experiential, the Motivational and the Global Level », dans Sebastian Filep, Jennifer Laing et Mihaly Csikszentmihalyi (dir.), Positive Tourism, Routledge, Abingdon, p. 105-120.

- Voigt, Cornelia, Gary Howat et Graham Brown, 2010, « Hedonic and Eudaimonic Experiences among Wellness Tourists: An Exploratory Enquiry », Annals of Leisure Research, vol. 13, n° 3, p. 541-562.

- Wicker, Pamela, 2019, « The Impact of Participation Frequency and Travel Distances for Different Sport Participation Purposes on Subjective Wellbeing: the ‘Unhappy Commuter’ and the Happy Sport Tourist? », European Sport Management Quarterly, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16184742.2019.1613439>, consulté le 8 mars 2020.

- Williams, Alistair, 2006, « Tourism and Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun », International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 23, n° 4, p. 517-532.

- Zarantonello, Lia et Bernd H. Schmitt, 2010, « Using the Brand Experience Scale to Profile Consumers and Predict Consumer Behaviour », Journal of Brand Management, vol. 17, p. 532-540.

List of figures

Illustration 1

Synthèse des principales perspectives du bien-être

Illustration 2

Les trois catégories de facteurs affectant le niveau de bien-être d’un individu

Illustration 3

Les facteurs du bien-être dans le domaine touristique

Illustration 4

La progression de la valeur économique

List of tables

Tableau 1

Les deux conceptualisations complémentaires du bien-être proposées par la psychologie positive

Tableau 2

Les deux types d’approches des facteurs du bien-être

Tableau 3

Tourisme sportif actif et tourisme sportif passif

10.7202/1024801ar

10.7202/1024801ar