Abstracts

Résumé

Les mesures sanitaires et de distanciation au temps de la COVID-19 ont créé l’opportunité d’une réflexion à quatre mains sous forme d’échange épistolaire au sujet de la nature et du récréotourisme. Les parcs nationaux, parcs urbains et autres types d’espaces de « nature ordinaire » sont utilisés pour illustrer la complexité et certains paradoxes de la crise touristique. La situation de crise met notamment en lumière le rapport à la nature et les pratiques associées affectés de manière différenciée, d’ailleurs déjà vécus de manière inégale en temps « normal ». Une certaine dématérialisation des pratiques de nature et de plein-air est également constatée, représentant une solution alternative à la mobilité enfreinte. Alors que le tourisme « chez soi » sera le premier déconfiné et parce que les espaces naturels facilitent la distanciation physique, leur rôle et les opportunités associées sont au premier plan pendant la crise et dans la reprise des activités récréotouristiques post-COVID.

Mots-clés :

- COVID-19,

- nature,

- récréotourisme,

- parcs,

- parcs nationaux

Abstract

Sanitary measures and physical distancing at the time of COVID-19 have created an opportunity for a reflection and a letter exchange between the authors about nature and recreotourism. National parks, urban parks, and other types of « ordinary nature » spaces serve as examples of the crisis’ complexity and paradoxes. The crisis situation shines light on the unequal ways in which the relation to nature and associated practices are affected, inequalities that also exist in « normal » times. Dematerialization of nature-based and outdoors activities appear as an alternative solution to infringed mobility. As stay-at-home tourism will likely be unconfined first, and because nature spaces facilitate social distancing, they hold a leading role during and after the COVID-19 crisis.

Keywords:

- COVID-19,

- nature,

- recreotourism,

- parks,

- national parks

Article body

Collègues et amies, l’une et l’autre ayant à la fois des racines dans l’industrie touristique et un ancrage dans le monde universitaire[1], nous avons pris l’habitude de réfléchir au tourisme en faisant résonner nos idées sur la perspective de l’autre. Alors que la tension découlant de la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) grimpait, nous profitions d’un séjour dans les magnifiques montagnes du parc national des Grands-Jardins (Charlevoix, Québec, Canada) pour rêver la renaissance des refuges en nature à l’ère du surtourisme (voir illustrations 1 et 2). C’était déjà à une autre époque. Le lendemain, les parcs nationaux québécois entamaient leurs premières restrictions de fréquentation dans la traînée des mesures de confinement. Nous avons continué à cogiter, les mesures de distanciation et les recommandations sanitaires ayant créé l’opportunité d’une réflexion à quatre mains sous forme d’échange épistolaire au sujet de la nature et du récréotourisme au temps de la COVID-19.

Illustrations 1

Confinement en nature à l’aube du confinement, parc national des Grands-Jardins (Charlevoix, Québec, Canada)

Illustrations 2

Confinement en nature à l’aube du confinement, parc national des Grands-Jardins (Charlevoix, Québec, Canada)

D’Isabelle à Christine : parcs nationaux et autres espaces de nature au point de bascule de la COVID-19

Les parcs nationaux sont encensés et critiqués à la fois comme modèles de protection de la nature (Larrère et Larrère, 2015) et à titre d’icônes touristiques. Leur exemple illustre la complexité et les paradoxes de la crise touristique associée à la COVID-19. Les recherches entourant l’attractivité touristique des territoires abondent (Folmer et al., 2016). Les connaissances développées en matière d’accessibilité et d’attractivité ont contribué à la fréquentation massive des espaces naturels au cours des dernières années, et ce, à l’échelle du globe (World Tourism Organization, 2016). D’un point de vue terrain, l’industrie touristique avait le vent dans les voiles avant la pandémie. Jusqu’en 2019, la croissance des entreprises du tourisme de nature était tenue pour acquise, celles-ci se tirant plutôt bien d’une opération saisonnière tributaire des conditions météorologiques et de la main-d’œuvre disponible (Québec, 2017). L’intérêt envers la nature ne cessait d’augmenter. Or, 2020 est venu remanier l’échiquier.

Aux premiers jours du confinement, la Société des établissements de plein-air du Québec (Sépaq), organisation mandatée par le gouvernement québécois pour assurer la gestion des parc nationaux, avait tout d’abord suspendu les services offerts mais maintenu l’accès aux territoires (Sépaq, 2020a). Quelques jours plus tard, on fermait complètement la guérite afin de décourager les déplacements interrégionaux et de limiter les risques de propagation autant auprès des visiteurs que des employés (Sépaq, 2020b). À l’échelle internationale, les approches des différentes juridictions nationales représentent un spectre allant de la fermeture complète (ex. Canada, Québec) au maintien des activités et de l’accès dans le respect des mesures de distanciation physique (ex. États-Unis, France, Nouvelle-Zélande).

L’appropriation et la désignation d’espaces naturels sont le fruit d’un désir de la société. La création d’un parc urbain ou national se base effectivement sur les croyances propres à une culture et se concrétise dans un moment historique précis. Par exemple, par ses manifestations artistiques, l’époque romantique a injecté une dose de sublimation de la nature à l’humain (Cronon, 1996). Qui donc n’a jamais été ému devant un paysage « plus grand que nature » ? D’ailleurs, qu’est-ce qui est plus grand que nature ? Cette référence à la divinité illustre de manière imagée la construction sociale de la nature en Occident, une nature par et pour les humains.

De Christine à Isabelle : la nature sociale de la nature

Le contexte de crise met en exergue que la nature, en tant que construction sociale, est tributaire des spécificités contextuelles (ex. géographie, usages) qui caractérisent son « ensauvagement » ou sa « domestication » (Corneloup et al., 2014 ; Krieger et al., 2017). La fréquentation (récréotouristique) de la nature, non essentielle pour certaines cultures, est presque sacrée pour d’autres. L’énergie consacrée à la conservation des milieux naturels ou à l’aménagement de parcs urbains traduit donc la valeur qu’une société attribue à la nature. Dans certains contextes, notamment au Québec, cet investissement collectif peut contribuer à exiger son accessibilité pour le plus grand nombre.

Au moment du déconfinement, alors que la naturbanité, c’est-à-dire la nature propre au milieu urbain et son appropriation par les humains (Corneloup et al., 2014), est parfois difficile à vivre dans le respect des normes de distanciation sociale, certains invoquent et réclament l’accessibilité à la nature pour tous. Cela met en lumière la complexité de la situation actuelle puisque, à première vue, il apparaît difficile de concilier deux concepts contradictoires tels que « distanciation » et « accessibilité ».

Les espaces de nature et leur fréquentation récréotouristique sont intrinsèquement liés à l’idée selon laquelle s’immerger en pleine nature est régénérateur, « re-créateur », pour l’humain dont la vie quotidienne, souvent urbaine, serait néfaste, voire aliénante (Conti et Heldt Cassel, 2019 ; Vidon, 2019). L’expérience salvatrice de la nature permettrait de reprendre contact avec un soi plus vrai, plus authentique. Cela ne correspond pas à une « tendance » ou à une mode dernier cri. On retrouve ces motivations jusque dans l’émergence du tourisme de masse au XIXe siècle ainsi que dans l’histoire de la création des premiers parcs nationaux. L’attirance de l’humain contemporain envers la nature serait même le vestige d’une pulsion liée à la survie : une forêt luxuriante aurait été associée par nos ancêtres à une source de nourriture riche (Ellard, dans de l’Église, 2019). À l’époque contemporaine, les liens entre le tourisme, la nature et la santé mentale apparaissent de plus en plus significatifs (Buckley, 2020) et valorisés.

Alors que l’homo COVID-19 se retrouve en situation de survie, ses schémas de référence culturels et biologiques réveillent son désir de nature. Pour traverser la période de « confinement », les espaces de nature de tout le spectre vert sont mobilisés : leur altérité est inversement proportionnelle à leur proximité et leur artificialité (Bourdeau et al., 2011). Certains espaces qui sont demeurés accessibles se voient assaillis, notamment les espaces naturels de loisir informel (ENLI) (Miaux et Fortier, 2019). Ces boisés et autres recoins de nature fréquentés au quotidien en raison de leur proximité sont investis, appropriés, voire « protégés » par les pratiques de loisir et leurs pratiquants.

Illustration 3

Espaces naturels de loisir informel (ENLI), à vélo

Illustration 4

Espaces naturels de loisir informel (ENLI), à vélo

Pendant la crise, les médias relatent les nombreux exemples de parcs urbains où des mesures de contrôle (ex. fermeture des stationnements et routes) ont été appliquées après qu’ils ont été assaillis de promeneurs et de piqueniqueurs. Même dans les parcs nationaux qui sont demeurés accessibles, par exemple aux États-Unis, l’afflux de visiteurs peut rendre difficile le maintien de la distanciation physique recommandée. C’est que les aménagements dans les parcs nationaux sont souvent conçus pour concentrer les gens (ex. dans un nombre de sentiers restreint), afin de protéger l’environnement. Cette approche est combinée à l’influence des médias sociaux qui mettent en vedette certains sites dont l’image est reproduite encore et encore, ce qui concentre davantage la fréquentation autour de « pots de miels ». Ces dynamiques ont été exacerbées par la tempête parfaite de la COVID-19 qui a fourni temps libre et soif de nature au plus grand nombre.

D’Isabelle à Christine : nature et sports de plein-air livrés chez soi

En même temps, on assiste à une dématérialisation de l’expérience de nature et de plein-air. Des initiatives numériques telles que les visites virtuelles de parcs, les webcams, les baladodiffusions ou les portails d’activités éducatives en ligne s’avèrent des expériences alternatives. À titre d’exemple, alors que le parc Yellowstone est fermé en raison de la pandémie de COVID-19, il est possible de faire une « marche virtuelle » (c’est-à-dire regarder une vidéo) du sentier, déserté, menant au geyser Dragon’s Mouth Spring[2]. Il apparaît tout de même paradoxal que l’expérience idéalisée de la nature soit virtuellement possible sans la présence de nombreux autres visiteurs. Quand il n’est pas possible de visiter les parcs en personne, en temps de confinement ou pour les « exclus », ces expériences virtuelles constituent une partie de la solution. D’ailleurs, même l’exposition virtuelle à des scènes de nature produit des effets bénéfiques sur qui les voit (Ellard, dans de l’Église, 2019).

Illustration 5

Invitation à visiter virtuellement les parcs nationaux aux États-Unis

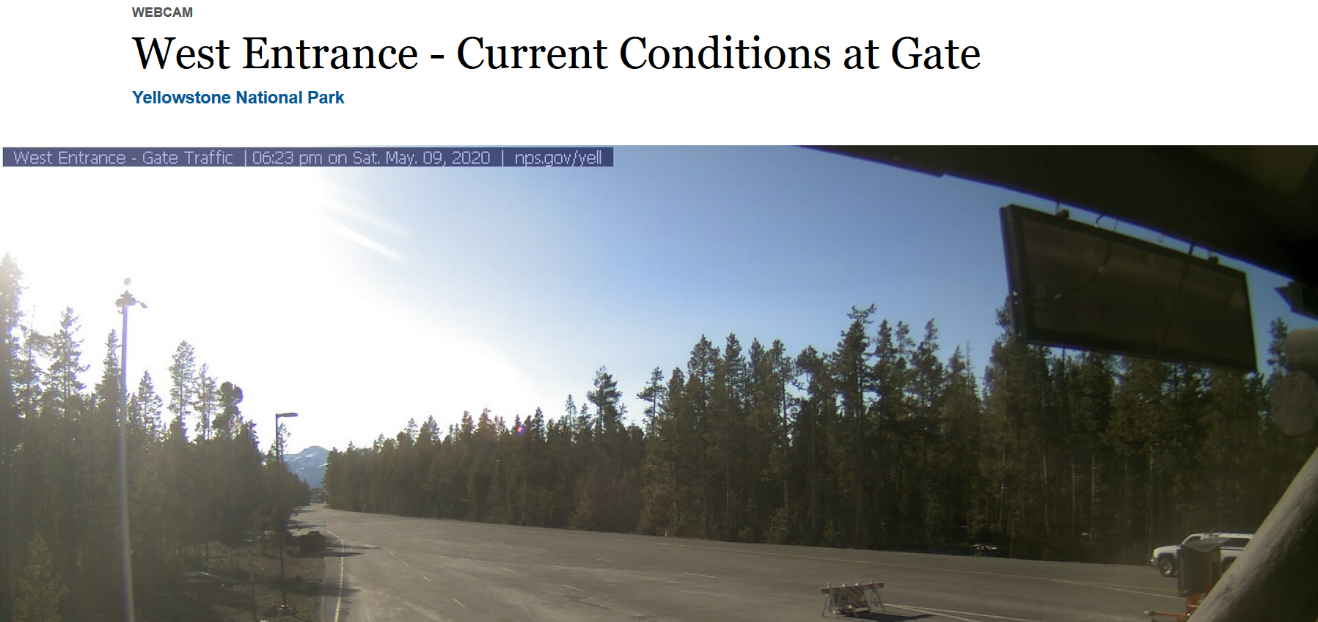

Illustration 6

Webcam d’une guérite d’entrée désertée au parc Yellowstone

Le géant spécialisé en équipement de navigation GPS et manufacturier d’accessoires sportifs Garmin a rapporté les modifications des pratiques sportives de ses utilisateurs. Celles-ci mettent en lumière un rapport au territoire et une consommation nettement influencés par les mesures sanitaires en place. Selon les données GPS transmises par les porteurs de dispositif mobile intelligent Garmin, les pratiques extérieures ont été massivement remplacées par des pratiques intérieures ou virtuelles à un moment de l’année où c’est généralement l’inverse qui se produit (Garmin, 2020a). Par exemple, confinés à la maison, les citoyens des États-Unis ont remplacé la pratique du vélo extérieur par le vélo virtuel. On constate en effet une augmentation de 64 % du vélo virtuel en mars 2020 alors que mars 2019 présentait plutôt un déclin de 20 %, les cyclistes tendant d’ordinaire à rouler progressivement à l’extérieur au printemps (Garmin, 2020b). On observe le même phénomène avec la course à pied. Selon ces données, ils ont marché 18 % plus lors de la mise sur pause du pays comparativement à la même période l’année précédente (Garmin, 2020b). L’accessibilité aux routes pavées et le peu d’équipement requis pour sa pratique renforcent d’ailleurs l’universalité de la marche. À l’inverse, la natation, le golf et les activités de glisse sont les malmenés en l’absence d’équipements compensatoires.

Pendant ce temps, les activités répertoriées dans certains pays européens dépeignent une tout autre réalité. Alors que l’activité physique se pratique essentiellement à l’intérieur en France, en Italie et en Espagne, elle s’exécute plutôt à l’extérieur et avec effervescence en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni, qui sont soumis à un confinement « plus souple » (Garmin, 2020a). Tributaire des consignes sanitaires, la société s’adapte. Tel qu’illustré par la réalité COVID-19, l’accès au territoire modifie la pratique d’activités physiques mais ne la freine pas. La pratique d’activités intérieures est au moins en partie l’alternative au milieu extérieur davantage souhaité. La situation met également en évidence que les conditions socio-politico-économiques (ex. les mesures de santé publique) influencent les pratiques et la fréquentation de la nature.

De Christine à Isabelle : rapports à la nature bouleversés

L’impératif « rester chez soi » court-circuite les associations habituelles en matière de tourisme (explorer plus loin, franchir les frontières, rencontrer). Le tourisme de nature peut cependant jouer la carte de l’étendue de ses territoires et de la sécurité de ses espaces (Nature Québec, 2020, 4 mai). Ayant historiquement été considérée comme isolée, inconfortable et tributaire des éléments (Gagnon, 2009), la nature apparaît aujourd’hui comme un espace vaste, sécuritaire et libre. En contraste, le confort et le caractère prévisible habituellement associés à certains espaces intérieurs (ex. lieux publics, immeubles à bureaux) sont devenus synonymes de foyers de contamination, de risques sanitaires accrus et de lieux de rassemblement à éviter.

Les notions de sécurité ou de confort des différents milieux de vie se retrouvent également remises en perspective par la menace qui pèse de manière inégale sur les individus. Le télétravail peut être sécurisant, voire agréable, lorsque les conditions y sont favorables, mais devient anxiogène s’il s’ajoute à une charge déjà alourdie par le contexte sanitaire. Le temps disponible pour des pratiques de loisir est lui aussi affecté de manière différenciée. Ainsi, prendre une bouffée d’air en nature peut être devenu synonyme de liberté retrouvée, une nécessité pour chasser l’ennui ou un exploit.

Les exemples de « surfréquentation » et les solutions alternatives virtuelles ne doivent pas occulter le fait que l’accessibilité à la nature, en temps de crise ou en temps normal, urbaine ou non, demeure inégale. Par exemple, les quartiers défavorisés sont souvent mal pourvus en espaces verts, les populations vulnérables n’ont pas la mobilité requise pour se rendre dans les parcs péri-urbains ou éloignés, les personnes issues de l’immigration ne possèdent pas nécessairement les codes culturels pour être confortables dans une nouvelle nature qu’ils n’ont pas encore apprivoisée.

Christine et Isabelle : pour conclure

La « nature ordinaire » (Larrère et Larrère, 2015) (par exemple les parcs urbains et les ENLI) ont connu des heures de gloire en tant qu’oasis alors que la mobilité a été réduite par le confinement. Là où ils ont été fermés, l’ouverture des territoires récréotouristiques naturels, tels que les parcs nationaux et autres sites dédiés à la pratique des activités de plein-air, a été quant à elle réclamée pour la phase de déconfinement. Leur rôle au premier plan dans la reprise des activités récréotouristiques post-COVID fait d’ailleurs l’objet d’un quasi-consensus, notamment alors que le tourisme « chez soi » est le premier déconfiné et que les espaces naturels facilitent la distanciation physique recommandée.

À l’aube de leur réouverture autorisée et annoncée (Parcs Canada, 2020 ; Sépaq, 2020c), les territoires récréotouristiques naturels évaluaient et tentaient de prévoir l’affluence de visiteurs, leurs comportements, l’impact sur le milieu naturel et le climat de travail des employés. Les risques potentiels ont modéré l’urgence d’ouvrir et ont influencé le niveau des services offerts. L’incertitude plane au-dessus de l’industrie touristique qui, sous la loupe de la santé publique, doit adopter une approche prudente et proposer une offre évolutive. L’affluence découlant de la réouverture des territoires récréotouristiques a confirmé l’engouement envers la nature. De plus, la quantité limitée de cartes annuelles d’accès aux parcs nationaux à moitié prix a vite trouvé preneurs (Radio-Canada, 2020). Cette promotion est l’une des mesures gouvernementales visant à encourager le tourisme local. La vitesse à laquelle les cartes annuelles se sont écoulées met en évidence l’appétit des Québécois pour la nature ainsi que la pertinence d’utiliser les espaces de nature comme leviers social et touristique.

La propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) combinée aux outils de communication modernes entraîne une modification de notre relation par rapport au temps, à l’espace et aux autres. Quelques-uns de ces nouveaux comportements, alignés avec l’ère post-moderne actuelle (Corneloup, 2011 ; Cohen et al., 2013), risquent de perdurer et même de se renforcer alors que d’autres, plutôt synonymes de recul, contribueront à accentuer le clivage entre les différents modes de pensée.

En effet, les crises ont cette faculté de forcer la modification des schèmes de pensée. Dans la grande entreprise, où l’alerte rouge est lancée, des cellules de crises multidisciplinaires, horizontales et agiles servent de bouées d’amarrage à l’incertitude (Chebin et Desjardins, 2020). Les dynamiques relationnelles habituelles sont bouleversées par l’urgence de la situation, créant des interstices où peuvent s’infiltrer des opportunités de maillage et d’innovation. Par exemple, à la suite de la Grande Dépression des années 1930, l’administration Roosevelt aux États-Unis avait accéléré la désignation et l’aménagement d’espaces de nature, en complément aux projets d’infrastructures couramment utilisés pour la relance économique lors de sortie de crise (McLean et al., 2019).

Le savoir peut orienter plus que jamais les décisions de l’industrie touristique et contribuer à ce qu’elles soient basées sur la connaissance plutôt que les discussions de cafétéria. Les collaborations université–industrie sont de longue date souhaitées et le plus souvent jugées insuffisantes, voire stériles. Sur une note méthodologique, notre processus de réflexion « à quatre mains » incarne précisément ce type d’échange. On peut renouveler le souhait que cette approche fasse partie des solutions à la crise touristique associée à la COVID-19. Dans un monde post-COVID idéal, on privilégiera l’accessibilité universelle à la connaissance et la distanciation qui en résultera sera celle face au repli social.

Appendices

Notes

-

[1]

Isabelle Falardeau a travaillé pendant plusieurs années dans l’industrie des centres de ski à l’échelle internationale. Christine Hersberger a été propriétaire et gestionnaire d’une entreprise de tourisme d’aventure pendant plusieurs années.

-

[2]

Voir https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=CD8B6A8B-949D-CEAE-E80703092E90E3D2, Consulté en mai 2020.

Bibliographie

- Bourdeau, Philippe, Pascal Mao et Jean Corneloup, 2011, « Les sports de nature comme médiateurs du ‘pas de deux’ ville–montagne. Une habitabilité en devenir ? », Annales de géographie, vol. 4, no 680, p. 449-460, <https://doi.org/10.3917/ag.680.0449˃, consulté le 11 mai 2020.

- Buckley, Ralf, 2020, « Nature Tourism and Mental Health: Parks, Happiness, and Causation », Journal of Sustainable Tourism, vol. 28, no 9, p. 1409-1424, <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1742725>, consulté le 8 mai 2020.

- Chebin, Sophie-Emmanuelle et Johanne Desjardins, 2020, « Les défis de l’après-crise COVID-19 », Les affaires, 1er avril, ˂https://www.lesaffaires.com/blogues/sophie-emmanuelle-chebin-et-joanne-desjardins/les-defis-de-l-apres-crise-covid-19/616828>, consulté le 15 mai 2020.

- Cohen, Scott, Tara Duncan et Maria Thulemark, 2013, « Lifestyle Mobilities: The Crossroads of Travel, Leisure and Migration », Mobilities, vol. 10, no 1, p. 155-172, ˂https://doi.org/10.1080/17450101.2013.826481>, consulté le 15 mai 2020.

- Conti, Eugenio et Suzanna Heldt Cassel, 2019, « Liminality in Nature-based Tourism Experiences as Mediated Through Social Media », Tourism Geographies, vol. 22, no 2, p. 413-432, <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1648544>, consulté le 15 mai 2020.

- Corneloup, Jean, 2011, « La forme transmoderne des pratiques récréatives de nature », Développement durable et territoires, vol. 2, n° 3, n.p., <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.9107>, consulté le 15 mai 2020.

- Corneloup, Jean, Philippe Bourdeau, Philippe Bachimon et Olivier Bessy, 2014, « L’habitabilité récréative périurbaine », Sociétés, vol. 3, no 125, p. 47-58, <https://doi.org/10.3917/soc.125.0047>, consulté le 15 mai 2020.

- Cronon, William, 1996, Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, New York, W.W. Norton.

- de L’église, Justine, 2019, « Dénaturer la #nature sur Instagram », Radio-Canada, <https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/193/instagram-tourisme-photo-nature-effets-influenceur?fbclid=IwAR2BOCniRjdUML3fybjAqoyw2-9HeGZCbEM0FLVpAAieDWW3uK3W4kOyqgo>, consulté le 15 mai 2020.

- Folmer, Akke, Tialda Haartsen, Arjen Buijs et Paulus P.P. Huigen, 2016, « Wildlife and Flora and the Perceived Attractiveness of Green Places: A Comparison Between Local and National Green Places », Journal of Outdoor Recreation and Tourism, vol. 16, p. 16-23, <https://doi.org/10.1016/j.jort.2016.09.001>, consulté le 15 mai 2020.

- Gagnon, Serge, 2009, « L’appropriation ludique de la forêt au Québec : d’une gestion privée de ‘club’ à une intervention publique de protection (1885-1935) », Études caribeénnes, vol. 12, n.p., <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.3609>, consulté le 15 mai 2020.

- Garmin, 2020a, The Global Pandemic and Active Lifestyles: Part II, 24 avril, <https://www.garmin.com/en-US/blog/general/the-global-pandemic-and-active-lifestyles-part-ii/>, consulté le 15 mai 2020.

- Garmin, 2020b, The Effect of the Global Pandemic on Active Lifestyles, 9 avril, https://www.garmin.com/en-US/blog/general/the-effect-of-the-global-pandemic-on-active-lifestyles/>, consulté le 15 mai 2020.

- Krieger, Sarah-Jane, Valérie Deldrève et Nathalie Lewis, 2017, « Écologisation des loisirs de nature, entre ensauvagement et domestication », Loisir et Société / Society and Leisure, vol. 40, no 1, p. 25-38, <https://doi.org/10.1080/07053436.2017.1282039>, consulté le 15 mai 2020.

- Larrère, Catherine et Raphaël Larrère, 2015, Penser et agir avec la nature : Une enquête philosophique, Paris, La Découverte.

- McLean, Daniel D., Amy. R. Hurd et Denise M. Anderson, 2019, Kraus’ Recreation and Leisure in Modern Society, Burlington, MA, Jones & Bartlett Learning.

- Miaux, Sylvie et Julie Fortier, 2019, Demande de renouvellement du laboratoire en loisir et vie communautaire, Département d’études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec.

- Nature Québec, 2020, Nature Québec demande la réouverture des parcs nationaux, 4 mai, communiqué de presse, https://naturequebec.org/communique-nature-quebec-demande-la-reouverture-des-parcs-nationaux/>, consulté le 7 mai 2020.

- Parcs Canada, 2020, Maladie à coronavirus (COVID-19), ˂https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info>, consulté le 17 mai 2020.

- Québec (Gouvernement du), 2017, Nature Aventure. Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure au Québec, <http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/strat-mev-tourisme-nature-aventure.pdf>, consulté le 15 mai 2020.

- Radio-Canada, 2020, « Les Québécois se tournent vers la Sépaq et le camping cet été », Radio-Canada, 23 juin, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714636/camping-sepaq-carte-promotion-ete-vacances>, consulté le 13 juillet 2020.

- Sépaq, 2020a, COVID-19 – Le réseau de la Sépaq ferme ses services jusqu’à nouvel ordre, 15 mars, communiqué de presse, <http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=266&idArticle=2803157332>, consulté le 7 mai 2020.

- Sépaq, 2020b, COVID-19 – La Sépaq demande d’éviter ses territoires jusqu’à nouvel ordre, 20 mars, communiqué de presse, <http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=266&idArticle=2803207702>, consulté le 7 mai 2020.

- Sépaq, 2020c, Réouverture partielle des territoires – Un retour à la nature progressif et en sécurité dès le 20 mai, communiqué de presse, <http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805136500>, consulté le 17 mai 2020.

- Vidon, Elizabeth S., 2019, « Why Wilderness? Alienation, Authenticity and Nature », Tourist Studies, vol. 19, no 1, p. 3-22, <https://doi.org/10.1177/1468797617723473>, consulté le 15 mai 2020.

- World Tourism Organization, 2016, UNWTO Annual Report 2015, <https://doi.org/10.18111/9789284418039>, consulté le 15 mai 2020.

List of figures

Illustrations 1

Confinement en nature à l’aube du confinement, parc national des Grands-Jardins (Charlevoix, Québec, Canada)

Illustrations 2

Confinement en nature à l’aube du confinement, parc national des Grands-Jardins (Charlevoix, Québec, Canada)

Illustration 3

Espaces naturels de loisir informel (ENLI), à vélo

Illustration 4

Espaces naturels de loisir informel (ENLI), à vélo

Illustration 5

Invitation à visiter virtuellement les parcs nationaux aux États-Unis

Illustration 6

Webcam d’une guérite d’entrée désertée au parc Yellowstone