Abstracts

Résumé

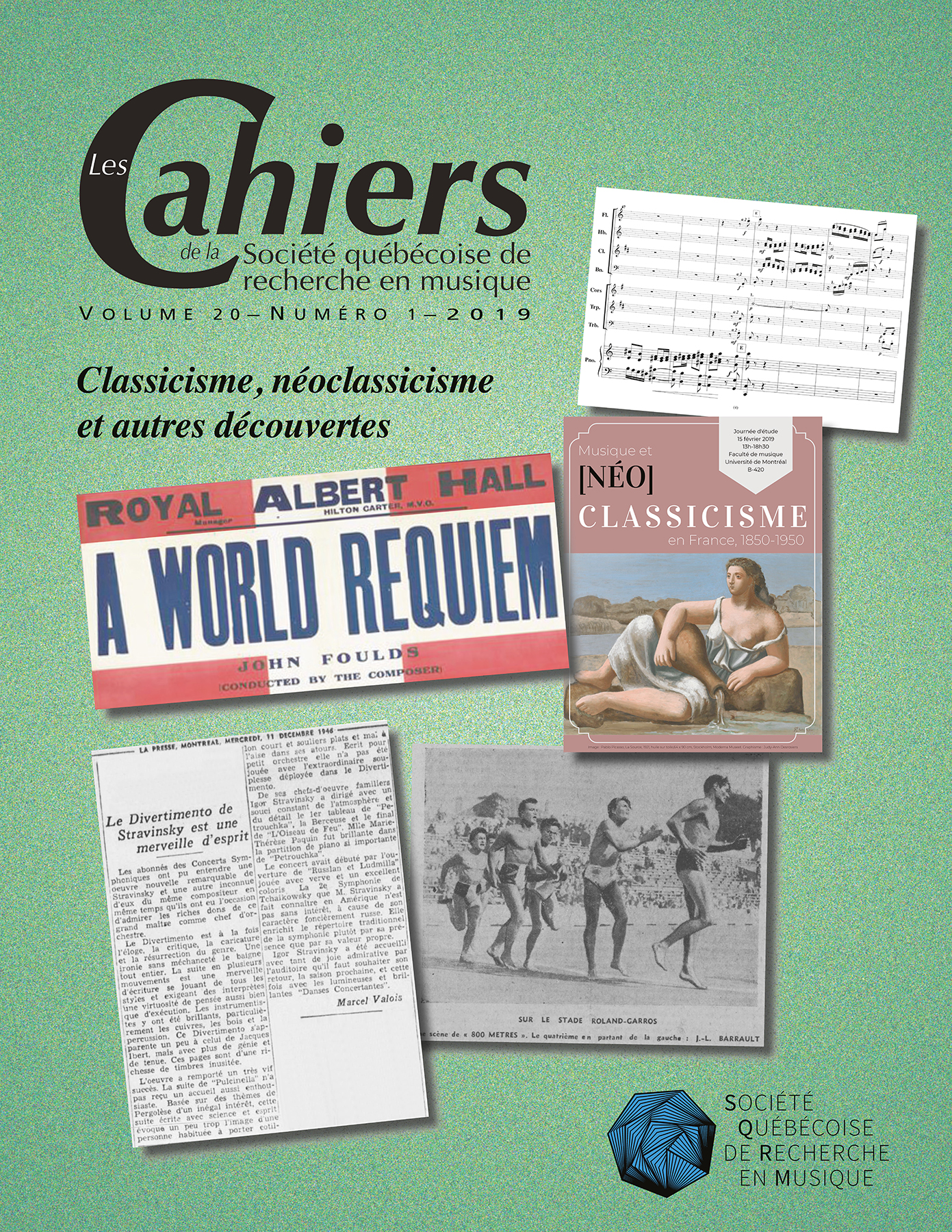

Le courant néoclassique est largement répandu au Canada durant les décennies 1940 et 1950, et notamment au Québec. Selon l’historien George Proctor, il s’agirait d’une voie médiane entre un conservatisme trop appuyé et le modernisme « extrême » de la seconde École de Vienne. Les origines européennes du courant néoclassique sont d’abord rappelées, de même que les principales caractéristiques musicales qui y sont associées, sur lesquelles il n’y a cependant pas de réel consensus. La programmation des orchestres montréalais ainsi que des coupures de presse de l’époque permettent de retenir quelques moments-clés attestant la pénétration du courant néoclassique au Québec. L’auteur met en valeur l’influence d’Igor Stravinski, chef de file du mouvement à compter du milieu des années 1920, qui a visité trois fois Montréal entre 1937 et 1946, de même que celle de la pédagogue Nadia Boulanger. En effet, celle-ci fait la promotion des oeuvres de Stravinski auprès de ses élèves, parmi lesquels figurent, à partir des années 1940, plusieurs compositeurs canadiens-français. D’autres grands noms rattachés à l’école moderniste française, tels Ravel et Poulenc, tout comme la musique et les écrits théoriques de l’Allemand Paul Hindemith, ont aussi eu un certain retentissement au Québec. En témoigne le compositeur Jean Vallerand (1915-1994) dans ses chroniques musicales. Le néoclassicisme est porté au Québec en premier lieu par Jean Papineau-Couture (1916-2000), mais aussi par Maurice Blackburn (1914-1988). Enfin, la qualité de plusieurs oeuvres composées durant et après la Seconde Guerre mondiale, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, incite à remettre en question les connotations péjoratives de l’étiquette « néoclassique », souvent réduite à des clichés, par exemple le recours au pastiche. Ce jugement sévère sera notamment le fait, chez les compositeurs de la génération suivante, des tenants d’un avant-gardisme affirmé. Un regard plus large permet aujourd’hui de reconnaître l’importance du courant dans l’ensemble de la production des compositeurs canadiens.

Abstract

Neoclassicism was an important trend in Canada in the 1940s and 1950s, particularly in Quebec. According to historian George Proctor, it served as a middle-ground between the old and the new, between conservatism and the “extreme” modernism of the twelve-tone school. The European origins of the current is discussed and so are the main musical characteristics that generally define it, even though no real consensus exists on that matter. A survey of various performances of neoclassical works by Montreal orchestras and a study of their reception in the press help bring to light a few key-moments attesting the penetration of musical neoclassicism in Quebec. Considered the main leader of the movement from the middle of the 1920s onward, Igor Stravinsky visited Montreal three times between 1937 and 1946. His influence in Quebec is emphasized, as that of French pedagogue Nadia Boulanger, a strong promoter of his works and teacher of many French-Canadians in the 1940s and 1950s. Other renowned French modernists, such as Ravel and Poulenc, had an impact in the province, as did the works and theoretical writings of Paul Hindemith. This is clearly demonstrated in composer Jean Vallerand’s work as a music critic. In Quebec, the main proponent of neoclassicism is without doubt Jean Papineau-Couture (1916-2000), but Maurice Blackburn (1914-1988) presents another interesting case. Finally, in view of the quality of many works composed during or after World-War ii, in Quebec and elsewhere, one should question the derogatory aura of the “neoclassical” label, too often reduced to a couple of simple traits, such as the use of pastiche. This harsh judgement is mainly due to composers of the following generation, advocates of a more pronounced avant-gardism. A wider perspective should allow to reconsider the importance of the neoclassical trend in Canadian contemporary music as a whole.

Appendices

Bibliographie

- Fonds Jean et Isabelle Papineau-Couture, Bibliothèque et archives nationales du Québec à Montréal, MSS 099.

- Fonds Jean Vallerand, Université de Montréal, P286.

- Fonds Blackburn Morisset Rochon, Bibliothèque et archives nationales du Québec à Montréal, P957.

- Archer, Thomas (1945). « Igor Stravinsky Here to Conduct His Own Music — Famous Composer of “Fire-bird” Talks of Music and Musicians », The Gazette, Montréal, 3 mars, p. 6.

- Bail Milot, Louise (1977). « Papineau-Couture, Jean », dans Louise Laplante (dir.), Compositeurs canadiens contemporains, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec à Montréal, p. 262-270.

- Bail Milot, Louise (1986). Jean Papineau-Couture, Montréal, Hurtubise/HMH.

- Bail Milot, Louise (1993) [1982]. « Papineau-Couture, Jean », dans Helmut Kallmann et Gilles Potvin (dir.), Encyclopédie de la musique au Canada, 2e éd., Montréal, Fides, t. 3, p. 2617-2621.

- Beckwith, John (1959). « Jean Papineau-Couture », Canadian Music Journal, vol. 3, no 3, hiver, p. 4-20.

- Beckwith, John (1993) [1982]. « Composition — Solos et duos instrumentaux », dans Helmut Kallmann, Gilles Potvin et Kenneth Winters (dir.), Encyclopédie de la musique au Canada, 2e éd., Montréal, Fides, t. 1, p. 714. Accessible en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/composition-solos-et-duos-instrumentaux, consulté le 1er février 2019.

- Beckwith, John (2012). Unheard of, Memoirs of a Canadian Composer, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press.

- Benoît, Réal (1939). « Nos musiciens vus par Réal Benoît — Maurice Blackburn », Horizons, août, p. 16-17.

- Benoît, Réal (1940). « “Petite suite” de Blackburn à Québec », Le Jour, Montréal, 27 avril, p. 3.

- Béraud, Jean (1927). « Spectacles et concerts », La Presse, Montréal, 31 janvier, p. 17

- Blackburn, Maurice (1939). Digitales pour piano, Montréal, Centre de musique canadienne.

- Blackburn, Maurice (2003). Concertino pour piano et vents, Toronto, Clifford Ford Publications. Publié précédemment par le Centre de musique canadienne, « Série patrimoine canadien », 1999.

- Boivin, Jean (1995). La classe de Messiaen, Paris, Christian Bourgois.

- Boivin, Jean (1996). « Olivier Messiaen et le Québec : Une présence et une influence déterminantes sur la création de l’après-guerre », Revue de musique des universités canadiennes, vol. 17, no 1, p. 72-97.

- Boivin, Jean (2009). « Convictions religieuses et modernité musicale au Québec avant la Révolution tranquille : L’exemple de Nadia Boulanger et d’Olivier Messiaen, pédagogues et transmetteurs de renouveau musical en France et au Québec », dans Sylvain Caron et Michel Duchesneau (dir.), Musique, arts et religion dans l’entre-deux-guerres, Lyon, Symétrie/Montréal, OICCM, p. 443-469.

- Boivin, Jean (2011). « Pierre Mercure, Gilles Tremblay et quelques autres compositeurs canadiens aux Ferienkurse à Darmstadt dans les années 1950 et 1960 », Circuit, Musiques contemporaines, vol. 21, no 3, p. 55-73.

- Boivin, Jean (2013). « Providing the Taste of Learning: Nadia Boulanger’s Lasting Imprint on Canadian Music », Intersections, vol. 33, no 2, p. 71-100.

- Boivin, Jean (2016). « Dans le Québec des années 1930 et 1940, la radio, facteur essentiel de développement culturel et voie d’accès privilégiée à la “grande musique” », Revue d’histoire de la radiodiffusion, octobre-décembre, « La radio et la francophonie », p. 95-113.

- Bonet, Narcis (2006). Paul Vidal, Nadia Boulanger : Recueil debasses et chants donnés, Barcelone, DINSIC Publicacions Musicals.

- Boucourechliev, André (1982). Igor Stravinsky, Paris, Fayard.

- Bouchard, Claude et Robert Lagassé (1986).Nouvelle-France, Canada, Québec : Histoire du Québec et du Canada, Montréal, Beauchemin.

- Caron, Claudine (2008). « Chronique des concerts du pianiste Léo-Pol Morin (1892-1941) : Pour un portrait de la modernité musicale au Québec », thèse de doctorat, Faculté de musique, Université de Montréal, Montréal.

- Caron, Claudine (2013). Léo-Pol Morin en concert, Montréal, Leméac.

- Centre de musique canadienne (2002). Jean Papineau-Couture, coll. « Portraits de compositeurs canadiens/Portraits of Canadian Composers », Centredisques, CNCCD 8602, 2 disques compacts. Inclut un documentaire produit et réalisé par Eitan Cornfield.

- Cloutier, Louise, et Denis Allaire (1993) [1982]. « Blackburn, Maurice », dans Helmut Kallmann et Gilles Potvin (dir.), Encyclopédie de la musique au Canada, 2e éd., Montréal, Fidès, t. 1, p. 330-332. Accessible en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/maurice-blackburn-emc, consulté le 1er février 2020.

- Chion, Michel (1982). « Néoclassicisme », dans Marc Vignal (dir.), Larousse de la musique, Paris, Larousse, t. 2, p. 1086.

- Cocteau, Jean (1918). Le Coq et l’arlequin, Paris, Éditions de la Sirène.

- Couture, Simon (1997). Les origines du Conservatoire de musique du Québec, mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

- Cross, Jonathan (1998). The Stravinsky Legacy, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Music of the 20th Century ».

- Davidson, Hugh (1961). « Composers’ Page: Jean Papineau-Couture », J.M.C. Musical Chronicle, février, p. 2.

- De Schloezer, Boris (1923). « Igor Stravinsky », La Revue musicale, vol. 2, p. 97-141.

- Desautels, Andrée (1987). Les origines du Conservatoire de musique du Québec, catalogue d’exposition, Montréal, Ministères des affaires culturelles.

- Dubois, Théodore (2014) [1921]. Traité d’harmonie théorique et pratique, Paris, Alphonse Leduc [Paris, Heugel].

- Dufour, Valérie (2006). Stravinski et ses exégètes(1910-1940), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.

- Dupré, Marcel (1938). Cours de contrepoint, Paris, Alphonse Leduc.

- L’Encyclopédie canadienne, Accessible en ligne : https://thecanadianencyclopedia.ca/fr, consulté le 1er février 2020.

- Favrot, Michel (2011). « Néoclassicisme », dans Christian Accaoui (dir.), Éléments d’esthétique musicale, Paris, Actes sud/Cités de la musique, p. 426-430.

- Flamand, Guylaine (1999). The Montreal Orchestra and Les Concerts symphoniques de Montreal (1930-1941), thèse de doctorat, City University of New York, New York.

- Flamand, Guylaine (2003). « Le Montreal Orchestra et la création de la Société des Concerts symphoniques de Montréal (1930-1941) », Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, vol. 7, nos 1-2, décembre, p. 23-31.

- Francis, Kimberly (2009). « Nadia Boulanger and Stravinsky: Documents of the Bibliothèque Nationale de France », Revue de musicologie, vol. 95, no 1, p. 137-156.

- Francis, Kimberly A. (2015). Teaching Stravinsky: Nadia Boulanger and the Consecration of a Modernist Icon, New York, Oxford University Press.

- Gédalge, André (1901). Traité de fugue, 1ère partie : De la fugue d’école, Paris, Enoch.

- Gingras, Claude (2014a). « Prokofiev et le Québec », La Scena Musicale, vol. 20, no 2, 1er octobre, Accessible en ligne : http://www.scena.org/lsm/sm20-2/sm20-2_notes_fr.html, consulté le 1er février 2019.

- Gingras, Claude (2014b). Notes. 60 ans de vie musicale, confidences et anecdotes, Montréal, Les Éditions La Presse.

- Hatton, Helen (intervieweuse) (1974). « Interview ! Godfrey Ridout », Le Compositeur canadien/The Canadian Composer, no 93, septembre, p. 4, 7, 9, 11 et 13. Version française.

- Hindemith, Paul (1941). « Exercises in Two-Part Writing », The Craft of Musical Composition, t. 2, Londres, Schott Music.

- Hindemith, Paul (1942). « Theoritical Part », The Craft of Musical Composition, t. 1, Londres, Schott Music. Traduction anglaise de Unterweisung im Tonsatz, t. 1, Theoritischer Teil (1937, réédité en 1940).

- Hindemith, Paul (1943). Concentrated Course in Traditional Harmony, with Emphasis on Exercises and a Minimum of Rules, New York, Associated Music.

- Hindemith, Paul (1946). Elementary Training for Musicians, New York, Associated Music.

- Hindemith, Paul (1996). « La théorie des accords » et « Analyses », extraits de The Craft of Musical Composition (tome 1, Theoritical Part), traduits de l’anglais par Jean-Claude Teboul, Ostinato rigore, revue internationale d’études musicales, vol. 6-7 (dans « Paul Hindemith »), Paris, Jean Michel Place, p. 101-114, 115-134.

- Intérim (pseudonyme) (1927). « Pro Musica », Le Devoir, Montréal, 2 février, p. 1.

- Jameux, Dominique (1984). Pierre Boulez, Paris, Fayard/Sacem, coll. « Musiciens d’aujourd’hui ».

- Johnson, Barrett Ashley (2010). Training the Composer: A Comparative Study Between the Pedagological Methodologies of Arnold Schoenberg and Nadia Boulanger, Cambridge, Cambridge Scholars.

- Joseph, Charles M. (2001). Stravinsky In and Out, New Haven, Yale University Press.

- Kallmann, Helmut, et Gilles Potvin (dir.) (1993) [1982]. Encyclopédie de la musique au Canada, 2e éd., Montréal, Fides. Accessible en ligne : http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/, consulté le 1er février 2019.

- Keillor, Elaine (1984). « The Conservative Tradition in Canadian Music », dans Godfrey Ridout et Talivaldis Kenins (dir.), Célébrations : Aspect of Canadian Music (Essays Published in Honour of the 25th Anniversary of the Canadian Music Center)/Aspects de la musique canadienne (essais publiés à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Centre de musique canadienne), Toronto, Canadian Music Center/Centre de musique canadienne, p. 49-56.

- Kelly, Barbara L. (2016). Tradition and Style in the Work of Darius Milhaud (1912-1939), New York, Routledge.

- Klein, Lothar, Potvin, Gilles, et coll. (1972), « Regards en arrière », Les Cahiers canadiens de musique, printemps-été (« Dossier Stravinsky-Canada 1937-1967 »), p. 19-31.

- Laplante, Louise (dir.) (1974). Compositeurs au Québec — Jean Papineau-Couture, Centre de musique canadienne à Montréal.

- Lazzaro, Federico (2018). Écoles de Paris en musique : 1920-1950, Paris, Vrin.

- Lefebvre, Marie-Thérèse (1986). Serge Garant et la révolution musicale au Québec, Montréal, Louise Courteau.

- Lefebvre, Marie-Thérèse (1994). « Gilles Tremblay : Documentation », dans Circuit, revue nord-américaine de musique du xxe siècle, vol. 5, no 1, « Gilles Tremblay : Réflexions », p. 69-78.

- Lefebvre, Marie-Thérèse (1996a). Jean Vallerand et la vie musicale du Québec 1915-1994, Montréal, Éditions du Méridien.

- Lefebvre, Marie-Thérèse (1996b). « Pour débusquer l’inconnu : Chronologie de Serge Garant », Circuit, revue nord-américaine de musique du xxe siècle, vol. 7, no 2, p. 57-73.

- Lefebvre, Marie-Thérèse (2004). Rodolphe Mathieu, l’émergence du statut professionnel de compositeur au Québec, 1890-1962, Montréal, Septentrion, coll. « Cahiers des Amériques ».

- Lefebvre, Marie-Thérèse et Jean-Pierre Pinson (2009). Chronologie musicale du Québec (1535-2004), musique de concert et musique religieuse, avec la coll. de Mireille Barrière, Paul Cadrin, Élisabeth Gallat-Morin, Bertrand Guay et Micheline Vézina, Québec, Septentrion.

- Maloney, Timothy (2008). « Regard sur le répertoire canadien : Concertino pour piano et vents de Maurice Blackburn », traduit de l’anglais par Jade Piché, Vents canadiens/Canadian Winds, printemps, p. 89-91.

- McGee, Timothy J. (1985). Music in Canada, New York, Norton.

- Marnat, Marcel (1995). Stravinsky, Paris, Seuil, coll. « Solfèges ».

- Messing, Scott (1988). Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic, Ann Arbor, University of Michigan Press.

- Mooser, R.-Aloys (1947 ?). Regards sur la musique contemporaine, 1921-1946, Lausanne, Libraire rouge.

- Nattiez, Jean-Jacques (1987). « Y a-t-il une musique québécoise ? », InHarmoniques, mai, « Musiques, identités », p. 152-160.

- Nicholson, Georges (2010). André Mathieu, biographie, Montréal, Québec Amérique. Précédé d’un entretien avec Alain Lefebvre.

- La Lyre (Aline Duchesnay ?) (1930). « Serge Prokofiev », février-mars-avril, p. 10.

- Papineau-Couture, Isabelle et Jean (1972). « Souvenirs », Les Cahiers canadiens de musique, printemps-été (« Dossier Stravinsky-Canada 1937-1967 »), p. 59-63.

- Papineau-Couture, Jean (1942). « Que sera la musique canadienne ? », Amérique française, vol. 2, no 2, octobre, p. 24-26.

- Papineau-Couture, Jean (1979). [Oeuvres et entrevue], Anthologie de la musique canadienne, Radio-Canada International, ACM 4, 6 disques noirs.

- Papineau-Couture, Jean (1999). Sonatepour violon et piano, Angèle Dubeau, violon et Louise-Andrée Baril, piano, Analekta, FL 2 3150, 1 disque compact (Opus Québec).

- Pelletier, Frédéric (1930). « Les concerts : Serge Prokofieff », Le Devoir, 21 mars, p. 3.

- Pelletier, Romain-Octave (1946). « Les concerts : Stravinsky », Le Devoir, Montréal, 12 décembre, p. 7.

- Poirier, Lucien (1984). « Nationalisme et musique au Canada français (1860-1945) », Les Cahiers de l’ARMuQ, novembre, p. 6-33.

- Potvin, Gilles (1946). « Jean Papineau-Couture, compositeur », série « La jeune musique canadienne », Le Passe-Temps, novembre, p. 5.

- Potvin, Gilles (1988). « Maurice Ravel au Canada », dans John Beckwith et Frederick A. Hall (dir.), Musical Canada: Words and Music Honoring Helmut Kallmann, Toronto, Toronto University Press, p. 149-163.

- Potvin, Gilles (2013). « Brault, Cédia », dans Helmut Kallmann et Gilles Potvin (dir.), Encyclopédie de la musique au Canada, Accessible en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/brault-cedia-1, consulté le 14 avril 2019.

- Poulenc, Francis (2011). J’écris ce qui me chante : Textes et entretiens réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard.

- Pozzi, Raffaele (2003). « L’idéologie néoclassique », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques : Une encyclopédie pour le xxie siècle, Arles/Paris, Actes-Sud/Cité de la Musique, vol. 1, « Le vingtième siècle », p. 348-376.

- Proctor, George (1976). « Neo-classicism and Neo-romanticism in Canadian Music », Studies in Music from the University of Western Ontario, vol. 1, p. 15-16.

- Proctor, George (1980). Canadian Music of the Twentieth-Century, Toronto, Toronto University Press.

- Proctor, George (1984). « Canadian Music from 1920 to 1945: The End of the Beginning », Music Studies of the University of Western Ontario, no 9, p. 2-26.

- Prokofiev, Sergei (2012a). Diaries, tome ii: 1915-1923, Behind the Mask, Londres, Faber and Faber. Édité, traduit du russe et annoté par Anthony Phillips.

- Prokofiev, Sergei (2012b). Diaries, tome iii: 1924-1933, The Prodigal Son, Londres, Faber and Faber. Édité, traduit du russe et annoté par Anthony Phillips.

- Roussel, Paul (1948). « Sur tous les tons : Sur le néo-classicisme », Le Devoir, Montréal, 19 août, p. 5.

- Schabas, Ezra (1994). Sir Ernest MacMillan: The Importance of Being Canadian, Toronto, Toronto University Press.

- Schloezer, Boris de (1923). « Igor Stravinsky », La Revue musicale, 1er décembre, p. 97-141.

- Schubert, Giselher (2013). « Système et poétique chez Paul Hindemith », dans Nicolas Donin et Laurent Feneyrou (dir.), Théories de la composition musicale au xxe siècle, Symétrie, vol. 1, p. 255-268.

- Sprout, Leslie A. (2009). « The 1945 Stravinsky Debates: Nigg, Messiaen, and the Early Cold War in France », The Journal of Musicology, vol. 26, no 1, hiver, p. 85-131.

- Sprout, Leslie A. (2013). The Musical Legacy of Wartime France, Berkeley, University of California Press, coll. « California Studies in 20th-Century Music ».

- Segond-Genovesi, Cédric (2018). « L’enseignement de Nadia Boulanger après la Seconde Guerre mondiale », dans Laurent Feneyrou et Alina Poirier (dir.), De la Libération au Domaine musical : Dix ans de musique en France (1944-1954), Paris, Vrin, coll. « MusicologieS », p. 199-216.

- Stravinski, Igor (2011). Poétique musicale, Paris, Flammarion, coll. « Harmoniques ». Texte complet édité et présenté par Myriam Soumagnac.

- Stravinski, Igor (2013). Confidences sur la musique. Propos recueillis (1912-1939), Arles, Actes Sud. Textes et entretiens choisis, édités et annotés par Valérie Dufour.

- Stravinsky, Igor, et Robert Craft (1963). Souvenirs et commentaires, Paris, Gallimard/NRF. Traduit de l’anglais par Francis Ledoux.

- Strobel, Heinrich (1947). « Igor Stravinsky », Melos, vol. 14, p. 328-332, 377-379.

- Stuckenschmidt, Hans Heinz (1963). « Igor Stravinsky », dans Roland-Manuel (dir.), Histoire de la Musique, Paris, Pléiade, t. 2, p. 1015.

- Taruskin, Richard (1993). « Back to Whom?: Neoclassicism as Ideology », 19th-Century Music, vol. 16, no 3, printemps, p. 286-302.

- Taruskin, Richard (1996). Stravinsky and the Russian Tradition. A Biography of the Works through Mavra, Berkeley, University of California Press.

- Trottier Danick (2008). « La querelle Schoenberg/Stravinski : histoire et prémisses d’une théorie des querelles au sein de l’avant-garde musicale », thèse de doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales/Université de Montréal, Paris/Montréal.

- Trottier, Danick (2016). « André Mathieu (1929-1968): The Emblematic Case of the “Young Canadian Mozart” », dans Gary McPherson (dir.), Musical Prodigies: Interpretations from Psychology, Education, Musicology, Ethnomusicology, Oxford, Oxford Scholarship Online, p. 667-684.

- Trudel, Edmond (1920). « Récital de piano Prokofieff », La Musique, Québec, 20 février, p. 39.

- Vallerand, Jean (1937). « Le concert Stravinsky », Quartier latin, Montréal, 29 janvier, p. 5.

- Vallerand, Jean (1943). « Création d’une oeuvre de Maurice Blackburn », Le Canada, Montréal, 10 mars.

- Vallerand, Jean (1944). « Concert de la Petite symphonie », Le Canada, Montréal, 16 novembre, p. 5.

- Vallerand, Jean (1945a). « Stravinsky à Montréal », Le Canada, Montréal, 7 mars, p. 9

- Vallerand, Jean (1945b). « Paroles et musique : Igor Stravinsky », Le Canada, Montréal, 10 mars, p. 5.

- Vallerand, Jean (1945c). « La période expérimentale », Le Canada, Montréal, 4 août, p. 5.

- Vallerand, Jean (1946a). « Le métier de compositeur », Le Canada, Montréal, 29 janvier, p. 5.

- Vallerand, Jean (1946b). « Sur Igor Stravinski », Le Canada, Montréal, 29 août, p. 5.

- Valois, Marcel (1946). « Le Divertimento de Stravinsky est une merveille d’esprit », La Presse, Montréal, 11 décembre, p. 13.

- Varèse, Edgard (1983).Écrits, Paris, Christian Bourgois, coll. « Musique/Passé/Présent ». Textes réunis et présentés par Louise Hirbour, traduits de l’anglais par Christiane Leaud.

- Walsh, Stephen (2002). Stravinsky: A Creative Spring: Russia and France, 1882-1934, Berkeley, University of California Press.

- Walsh, Stephen (2006). Stravinsky: The Second Exile: France and America, 1934-1971, Berkeley, University of California Press.

- Weinzweig, John (1996). « The Making of a Composer », dans Glen Carruthers et Gordana Lazarevitch (dir.), A Celebration of Canada’s Arts 1930-1970, Toronto, Canadian Scholars’ Press, p. 77-86. Accessible en ligne : https://www.musiccentre.ca/fr/node/60715, consulté le 1er février 2019.

- Whitall, Arnold (2001). « Neo-classicism », Grove Music Online, https://www-oxfordmusiconline-com, consulté le 30 mai 2019.

- Wikipedia, « Néo-classicisme ». https://fr.wikipedia.org/wiki/Néo-classicisme_(musique), consulté le 14 avril 2019.

- Winters, Kenneth, John Beckwith et Rick MacMillan(1993) [1982]. « Néoclassicisme », dans Helmut Kallmann et Gilles Potvin (dir.), Encyclopédie de la musique au Canada, 2e éd., Montréal, Fidès, t. 3, p. 2384-2386. Accessible en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/neoclassicisme, consulté en avril 2019.

10.7202/1014694ar

10.7202/1014694ar