Abstracts

Résumé

Dans la légende bien connue de « Zeuxis et les filles de Crotone », la composition idéale voulue par le monarque et exécutée par l’artiste passe obligatoirement par un pouvoir exercé sur des corps particuliers pour créer une beauté idéale. La notion de composite traverse ainsi la représentation du canon que l’on trouve à tous les âges, comme une donnée intrinsèque de notre manière de représenter et donc de « considérer » le monde. Son rôle est unifiant et lénifiant et s’opposerait en cela au collage : là où le collage assume ses alliances contre nature, le composite fait semblant de recréer une unité. De la conception du monde de Mary Shelley à George Orwell, cet article avance l’hypothèse selon laquelle la cartographie, doublée aujourd’hui de l’image satellitaire a, depuis ses origines, été la précieuse alliée de ces méthodes totalitaires visant, par un assemblage relevant du composite, à donner une fausse image d’un monde unifié, tout centré sur l’Occident devenu, depuis, le maître incontesté des cartes et des boussoles. Mais tout se passe-t-il pour autant pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Ce serait oublier que le compositing qui nous fournit cette imagerie-là implique ontologiquement l’interstice, la brèche, la zone blanche, bref, ce serait sans compter qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Google Earth... Si un grand nombre d’artistes et de fabricants d’images ont exploité la beauté spectaculaire mais top down de « l’œil cartographique de l’art », d’autres se faufilent dans les lieux interdits et non cartographiés pour tenter de livrer une version bottom up du monde dans lequel nous vivons, dans la lignée de ce qu’avaient initié il y a plus de 60 ans les situationnistes, puis les artistes de la marche et les artistes de la contre-cartographie, de la cartographie critique ou de la cartographie alternative.

Mots-clés :

- Cartographie,

- Cartographie alternative,

- Collage,

- Composite,

- Imagerie satellitaire,

- Photographie aérienne,

- Art contemporain

Abstract

In the well-known legend of Zeuxis choosing his models for the image of Helen from among the Girls of Croton, the ideal composition desired by the monarch and executed by the artist necessarily involves the power over bodies to create an ideal beauty. The notion of the composite can be found throughout the representation of the canon, which is found in all ages, as an intrinsic fact of our way of representing and therefore of considering the world. Its role is unifying and soothing, and in this it would be an opposition to the collage: where the collage assumes its unnatural alliances, the composite pretends to recreate a unity. From Mary Shelley's conception of the world to George Orwell's, this article puts forward the hypothesis that cartography, performed today by satellite imagery, has, since its origins, been the precious ally of these totalitarian methods aiming, through a composite assembly, to give a false image of a unified world, all centred on the West, which has since become the undisputed master of maps and compasses. But is it all truly for the best in the best of all possible worlds? It would be to forget that the compositing that gives us these images ontologically implies the space in between, the gap, the white zone; in short, it would be to forget that something is rotten in the realm of Google Earth... If a large number of artists and image-makers have exploited the spectacular but top-down beauty of the "cartographic eye of art", others are sneaking into forbidden and unmapped places to try to deliver a bottom-up version of the world in which we live, in the tradition of what the situationists initiated more than sixty years ago, followed by the walkers and the artists of counter-mapping, critical mapping or alternative mapping.

Keywords:

- Cartography,

- Alternative cartography,

- Collage,

- Composite,

- Satellite imagery,

- Aerial photography,

- Contemporary art

Article body

Une certaine idée du composite

C’est dans la légende dite de « Zeuxis et les filles de Crotone » que se trouve sous la plume de Cicéron et de Pline l’Ancien l’idée que je me fais de la notion de composite. Cette histoire bien connue raconte le projet du peintre Zeuxis appelé à décorer le temple athénien de Héra Lacinia érigé au Ve siècle av. J.-C. à Crotone, en Italie du sud. Le programme comportait une image d’Hélène de Troie et le peintre, ne trouvant pas de modèle pouvant traduire une telle beauté, reçut l’accord des Crotoniates pour choisir les cinq plus belles jeunes filles de la ville afin de créer une beauté idéale à partir de leurs beautés particulières. Cet épisode, maintes fois représenté dans l’histoire de la peinture, montre tantôt cinq jeunes filles quasiment identiques dans leur nudité se prêtant volontiers au jeu du modèle (voir Fig. 1), tantôt ces mêmes jeunes filles éplorées face à la violence qu’implique un dénudement public non consenti. Dans cette dernière version, la composition idéale voulue par le monarque et exécutée par l’artiste passe donc obligatoirement par un pouvoir exercé sur les corps.

Figure 1

Zeuxis peignant les filles de Crotone, Enluminure tirée du manuscrit du Roman de la rose, 1525. New York, The Pierpont Morgan Library.

On connaît le commentaire d’Alberti dans De Pictura (2019) qui fait de cette histoire un exemple du bon jugement de l’artiste ne se fiant ni à son imagination ni à la simple représentation de la nature jugée trop imparfaite. L’image idéale de beauté se situe ainsi au-delà de l’imitation de la nature et même au-delà d’une image idéelle puisqu’elle ne trouve pas non plus de source dans la seule inspiration de l’artiste. La peinture apparaît donc comme une opération mentale, fondée sur la capacité de choisir et de recomposer. Elle place le peintre dans une situation interlope entre capacité à analyser la réalité et capacité d’invention par l’imagination, quelque part, dit Alberti, entre la figure de l’historien et du poète. La notion de composite est associée à une représentation canonique que l’on trouve à tous les âges, (on pensera également à la théorie de la combinatoire dans la peinture du XIXe siècle), autrement dit, une donnée intrinsèque de notre manière de représenter et donc de considérer le monde. Son rôle est unifiant et lénifiant et s’opposerait en cela au collage puisque là où le collage assume ses alliances contre nature, le composite fait semblant de recréer une unité. En somme, l’opposé du canon de Zeuxis serait à trouver chez Mary Shelley (2011), le monstre de Frankenstein pouvant être considéré comme une sorte de grand ratage de filles de Crotone.

Il y a en effet quelque chose de l’ordre du collage, ou plutôt de l’assemblage, chez la créature du pauvre docteur Frankenstein défini, dans le sous-titre du roman, comme le « Prométhée moderne ». Or le mythe de Prométhée me permet de rappeler l’origine du terme hybris que l’on retrouve dans hybridation, une terminologie qui n’est pas tout-à-fait étrangère à la question qui nous occupe ici. L’histoire rapporte comment ce messager divin se rebelle pour voler le Feu sacré de l’Olympe (invention divine symbole de la connaissance) afin de l’offrir aux humains pour qu’ils sortent de l’ignorance par l’instruction, la technique et les arts. Cet acte de profanation est une illustration de l’hybris, autrement dit, du désir de l’homme de se mesurer aux dieux et de s’émanciper de sa condition, désir considéré comme mégalomaniaque et durement réprimé par la colère de la déesse Némésis. C’est d’ailleurs cette même colère qui habite le docteur Frankenstein et qui le pousse à poursuivre jusqu’aux confins du monde le monstre qu’il a conçu et qui a détruit sa vie à trop vouloir être humain. Prométhée et Frankenstein, l’un comme l’autre, restent à tout jamais des hybrides, des sang-mêlés jugés impurs et détruits par ceux-là même qui les ont créés. C’est pour cette raison que je n’associerais pas non plus l’hybride au composite qui cherche à faire illusion, sans vagues, loin de l’excès et de la colère. En effet, composer, c’est placer ensemble des éléments dans l’objectif de former un tout unifié (les 5 filles de Crotone = la Belle Hélène). On entend ce qu’implique ce lissage dans l’expression française « il faut composer avec », autrement dit : il faut faire avec telle ou telle situation, être dans le relatif, la contingence, le compromis pour que triomphe l’ordre sur le chaos. C’est ce que je nomme le composite comme méthode.

Le composite comme méthode est par exemple à l’œuvre dans le chef-d’œuvre inégalé de George Orwell, 1984 (2002) – particulièrement dans son intuition géniale de la novlangue – tout comme dans celui d’Aldous Huxley Le Meilleur des mondes (2017) écrit entre 1931 et 1932. Dans ce dernier, la condition d’existence et d’équilibre pour que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles[1] est d’éviter à tout prix que les différentes castes et sous castes d’habitants ne se mélangent, mais surtout qu’à travers un conditionnement très élaboré, chacun ne puisse pas prendre conscience des privilèges de l’autre et soit heureux de son sort afin d’assurer l’ordre et la stabilité du système social.

Il n’y a, bien entendu, aucune raison pour que les totalitarismes nouveaux ressemblent aux anciens. Le gouvernement au moyen de triques et de pelotons d’exécution, de famines artificielles, d’emprisonnement et de déportations en masse, est non seulement inhumain (cela, personne ne s’en soucie fort de nos jours) ; il est – on peut le démontrer – inefficace : et, dans une ère de technologie avancée, l’inefficacité est le péché contre le Saint-Esprit. Un État totalitaire vraiment « efficient » serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d’esclaves qu’il serait inutile de contraindre parce qu’ils auraient l’amour de leur servitude. La leur faire aimer – telle est la tâche assignée dans les États totalitaires aujourd’hui aux ministères de la propagande, aux rédacteurs en chef de journaux, et aux maîtres d’école.

(Huxley 2017, 17‑18)

Cette adhésion aveugle est l’une des conséquences du composite comme méthode et mon hypothèse est ici que la cartographie surplombante, doublée aujourd’hui par l’image satellitaire a, depuis ses origines, été l’une des précieuses alliées d’une pensée totalitaire visant, par un assemblage relevant du composite – et non, on l’aura compris, de l’hybride ou du collage – à donner une fausse image d’un monde unifié, tout centré sur ce maître incontesté des cartes et des boussoles qu’est l’Occident. Cette conquête s’est déroulée en 4 temps : l’invention de la cartographie, l’invention de la photographie aérienne, l’invention de l’image satellitaire, l’invention des images automatisées du tissus routier mondial (street view).

Dessiner le monde : des premiers collages aux images composites

Ce monde, on s’évertue à le décrire, mais aussi à le dessiner depuis la nuit des temps. Tel a été l’objectif des géographes et le fantasme des artistes qui ont mis leurs talents au service de la cartographie pour fabriquer portulans et terres inconnues, atlas et lieux utopiques comme autant d’images créées à partir de données aussi bien tangibles que fictives ou fictionnelles. Mais les premières cartes, fragiles de leur manque d’assurance et par l’incomplétude des territoires à découvrir, relevaient encore du collage et de l’imperfection des formes hybrides auxquelles se mêlait un fort imaginaire, comme on peut le voir par exemple dans le célèbre Atlas catalan encore tout centré sur le monde méditerranéen[2]. Ce dernier en plus de dessiner les côtes et les îles est également un recueil de dessins figurant la faune et la flore de contrées jugées aussi exotiques que les peuples qui les habitent. Un siècle plus tard, les premiers globes eux-aussi font montre de cet imaginaire mêlé d’expériences de conquêtes et de peur de l’inconnu comme le montre un petit globe terrestre de 1504 fabriqué à Florence à partir de deux moitiés d’œufs d’autruche (voir Fig. 2). Au-delà des 71 noms inscrits, dont certains en référence au Nouveau Monde, de nombreuses gravures font par ailleurs apparaître des monstres, un bateau et un naufragé pris dans un entrelacs de vagues et la célèbre inscription « HIC SUNT DRACONES » (voici les dragons), ce qui porte à croire que ce petit globe aurait servi de modèle, en 1510, au célèbre globe de Lenox, fabriqué en cuivre et étant considéré comme la plus ancienne représentation cartographique des Amériques. Le dragon, animal monstrueux, hybride, est associé ici au manque de connaissance. Il apparaît sur la terra incognita, celle qui n’a pas encore trouvé son Prométhée pour voler au monde son image et ainsi la compléter. Si l’image du monde a donc trouvé un regain d’attention à partir de la redécouverte de la géographie de Ptolémée à la fin du XIVe siècle, elle s’est surtout construite à mesure qu’elle était découverte par les grandes explorations. On aime penser à la cartographie de l’époque comme à une sorte de grand collage performatif généré par l’art de la marche et de la navigation. Mais cette vision portée sur les cartes de cette époque est anachronique, trop influencée par la cartographie subjective du XXe siècle ; les conquérants de la Renaissance, eux, voulaient des cartes précises, des outils de la colonisation et pour cela, il fallût que les mathématiciens inventent les projections cartographiques dont la première fut celle de Mercator qui, en 1569, posait, sans le savoir, les premiers jalons de l’image composite cartographique.

Figure 2

Globe terrestre, 1504, Florence. Gravure et peinture sur deux moitiés inférieures d’œuf d’autruche, collection particulière.

Le dessin de cartes est un exercice soumis à la projection, une péripétie géométrique liée à un ensemble de techniques géodésiques permettant de représenter la surface de la Terre sur la surface plane d’une carte. La cartographie occidentale compte un nombre important de projections impliquant ontologiquement une déformation trompeuse, celle-là même qui m’a longtemps fait croire que le Groenland était aussi grand que l’Afrique (projection de Mercator). La projection cartographique compose donc littéralement l’image des continents et des océans en un tout unifié que nous reconnaissons aujourd’hui comme la fidèle image du monde que nous habitons. Mais la photographie ne va pas tarder à parfaire cette grande supercherie avec l’invention de la prise de vue aérienne et son lot d’images pittoresques qui, à l’instar de la cartographie et de la géographie, serviront très vite aussi bien les intérêts du tourisme naissant que ceux des entreprises militaires. Ce passage de la représentation imaginaire ou projetée du monde vers une représentation soi-disant objective de ce dernier va littéralement faire basculer la question du point de vue humain qui, après avoir observé le monde depuis son cheval (vue cavalière) ou du haut d’une montagne (vue en plongée diagonale), hissera enfin son œil à hauteur d’oiseau grâce aux premières et folles expériences de Nadar depuis un ballon dirigeable à 80 mètres d’altitude au-dessus du Petit-Clamart le 25 octobre 1858[3]. Dans les années qui suivirent, des photographes comme Arthur Batut ou Émile Wenz perfectionnèrent le photocervolisme (photographie par cerf-volant) jusqu’à ce qu’au début du XXe siècle, les vues en stricte plongée viennent abolir les perspectives et rejoindre ainsi l’œil cartographique, comme le montre une célèbre photographie de Schelcher et Omer-Décugis, montrant la Tour Eiffel vue d’en haut en 1907, et dont Robert Delaunay s’inspirera 13 ans plus tard pour l’un de ses tableaux[4].

Pendant la Première guerre mondiale, les images aériennes des champs de bataille (prises par avion, ballon ou pigeon-voyageur !) serviront le renseignement militaire jusqu’à ce que ces procédés rejoignent l’établissement de cartes géographiques. La conquête spatiale apportera la touche ultime pour préparer notre œil et notre cerveau au tournant numérique de la vision satellitaire du XXIe siècle. Mais la photographie aérienne à but cartographique est à l’époque encore loin de concurrencer la cartographie elle-même, faute de précision. Pour que la photographie aérienne puisse se faire cartographique, elle doit d’abord être prise sur un axe parfaitement vertical de façon à créer une projection horizontale. Mais il est pratiquement impossible d’obtenir cet angle parfait de même qu’il est impossible que la photographie soit prise toujours depuis la même hauteur. Même des écarts infimes impliquent donc une échelle inconstante qu’il faut rectifier si l’on souhaite obtenir des données fiables. La photographie aérienne à but cartographique se compose d’images carrées de grande dimension (24 x 24 cm) qui se succèdent en bandes horizontales se superposant sur 60 % de leur surface. Ces bandes horizontales successives se superposent elles-mêmes sur environ 15 % de leur surface pour donner in fine une image rectifiant les déformations optiques. Les zones communes à deux images sont appelées « couple stéréoscopique » et permettent, le cas échéant, de créer une vision en relief. Une fois redressée et corrigée, la photographie aérienne peut alors être superposée à un plan et venir ainsi l’enrichir de ses détails photographiques. C’est donc à un savant jeu de recomposition de fragments issus de ce carroyage que doit se livrer l’orthophotographe s’il veut pouvoir donner une vision cartographiquement fiable de la photographie. Il est ainsi intéressant de noter que, dans ce cas précis, le dessin que l’on est toujours tenté de ranger du côté de la représentation abstraite du réel, est beaucoup plus précis que la photographie qu’on a souvent tendance à prendre, à tort, comme un double du réel.

On l’aura compris, si je m’arrête un instant sur la vue d’en haut pour tenter d’avancer dans cette définition du composite à laquelle cet ouvrage collectif nous invite, c’est qu’il me semble que les images composites (donc selon moi fausses, fabriquées, répondant à un idéal), ont façonné notre manière de voir le monde, donc notre manière de le vivre, de le penser, mais aussi de le dominer et, sans doute, par cette même vision surplombante, de le ruiner. J’en veux pour preuve l’histoire de la célèbre Bille bleue (The Blue Marble), une photographie prise de la Terre le 7 décembre 1972 par l’équipage d’Apollo 17 à une distance de 45 000 km. Il existe des centaines de Blue Marbles reproduites dans nos atlas et livres d’école, mais seule celle-ci a été, pendant près de 43 ans, l’unique image de la Terre complètement éclairée puisque les astronautes avaient profité d’avoir le soleil derrière eux pour pouvoir photographier intégralement le pôle sud[5]. Toutes les autres, baptisées du même nom, ont, de fait, été composées à partir d’une infinité de clichés assemblés en mosaïque mais suivant l’exemple, canonique, de la première bille bleue. Ainsi, lorsque Google a mis à disposition du grand public en 2005 sont programme de vision satellitaire Google Earth et que c’est à ce même moment qu’a commencé à se démocratiser dans nos usages quotidiens le GPS, donc la géolocalisation, nous étions déjà préparés par des années d’imagerie cartographique à accueillir cette révolution des représentations de la terre, sans comprendre qu’il n’y aurait pas de retour en arrière dans notre manière de nous figurer le monde. Le rapport inversé, évoqué plus haut, dans la représentation que l’on se fait des différences entre dessin et photographie a fini par être totalement annulé par les actuelles vues par satellite de Google Earth. En effet, le dessin, en dehors de la carte, agit également par-dessus l’image à travers les reconstitutions tridimensionnelles (fabriquées initialement grâce au logiciel Sketchup) des bâtiments et reliefs aujourd’hui créées par des algorithmes à partir, entre autres, d’images Google Street View (voir Fig. 3).

Figure 3

Capture d’écran montrant une vue Google Earth de la Tour Eiffel avec l’option « Bâtiment 3D » cochée.

Le problème est que les images que nous avons du monde sont le monde et que c’est à partir d’elles que nous le façonnons, indépendamment de ce qu’il est réellement. Ainsi, les cartes et images satellitaires sont construites à partir de données réinterprétées et qui, en fonction du code, fournissent différentes indications, à l’instar, par exemple, des célèbres cartes anamorphiques ou encore de ces belles images satellitaires composites de la pollution lumineuse tracées selon son intensité et sa répartition dans le monde ainsi que son facteur de fragmentation écologique et de dégradation de l’environnement nocturne. Ces images cartographiques sont issues d’une superposition d’images prises de nuit et par temps clair ; les limites des continents sont produites par l’ajout en couleurs sombres des photographies équivalentes diurnes. Ainsi, toutes ces images mises bout à bout donnent le sentiment d’une continuité, elles nous poussent même à reconnaître l’expérience du survol hypnotique des grandes agglomérations lorsque nous voyageons en avion, alors même qu’elles sont issues de techniques de compositing. À l’instar de la Terre qui, comme chacun le sait, est plutôt patatoïde mais se livre sous forme de sphère parfaitement lisse et illusionniste par un effet visuel lié à sa rotation, nous sommes volontairement trompés par l’idée d’un monde sans aspérités, enfin globalisé.

Mais tout se passe-t-il pour autant pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Ce serait oublier que le compositing qui nous fournit cette imagerie-là implique ontologiquement l’interstice, la brèche, la zone blanche, bref, ce serait sans compter qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Google Earth…

Face aux brèches, le pied de biche

Si un grand nombre d’artistes et de producteurs d’images en tous genres ont exploité la beauté spectaculaire mais top down de « l’œil cartographique de l’art », d’autres se faufilent dans les lieux interdits et non cartographiés pour tenter de livrer une version bottom up du monde dans lequel nous vivons, dans la lignée de ce qu’avaient initié il y a maintenant plus de 60 ans, les situationnistes, puis les artistes de la marche et les artistes de la contre-cartographie, de la cartographie critique ou de la cartographie alternative (Guilló et Joliveau 2017). Ces brèches-là sont depuis une quinzaine d’années exploitées de façon plus ou moins heureuse par les Google Street View artists tels Jon Rafman, Clément Valla, Julien Lévesque, Doug Rickard, Émilie Brout et Maxime Marion, Caroline Delieutraz et tant d’autres (Guilló 2015, 2018) qui soulignent généralement les faux raccords d’un monde moins jointif qu’il n’y paraît ou encore la spécificité de ces images sans regard, prises automatiquement par des machines.

Depuis plusieurs années, l’ambition de mes recherches n’est pas tant d’établir une liste exhaustive des artistes et théoriciens qui s’intéressent depuis plus d’un siècle maintenant à la cartographie déclinée sous toutes ses formes mais plutôt d’identifier les différents courants qui s’emparent de cette nouvelle imagerie qu’est la photographie aérienne ou encore la photographie satellitaire. Je ne m’attarde donc pas sur les pratiques des artistes cartographes des XXe et XXIe siècles qui sont déjà très bien documentées et m’intéresse plutôt aux formes plus récentes de la cartographie, souvent liées à la vision satellitaire, à la géolocalisation mais aussi à l’emploi des drones, armes de surveillance et de guerre dont les artistes se sont évidemment emparés. Dans ce champ, on peut isoler trois grandes tendances, très différentes les unes des autres (et dont l’intérêt est d’ailleurs peut-être inversement proportionnel aux goûts du grand public). Il s’agit tout d’abord du courant « esthétisant-bien-pensant », qui, de fait, est une véritable industrie lucrative sous couvert d’engagement écologique et dont le plus célèbre représentant est l’inénarrable Yann Arthus-Bertrand ; puis du courant que, à la suite d’une communication de 2009, j’ai nommé « narcissico-insouciant » et qui couvre une grande partie des artistes du GPS art (2009) ; enfin, un courant plus critique qu’on pourrait identifier comme celui qui s’intéresse aux dispositifs de guerre. D’une certaine manière, on retrouve là la diversité des usages que l’on peut avoir d’une carte, du plus décoratif au plus belliqueux. C’est à l’intérieur de cette troisième catégorie que je distingue plusieurs sous-catégories parmi lesquelles celle des artistes-enquêteurs et celle des artistes de la furtivité. Tous ont en commun d’opposer à la vision canonique des images composites, le collage et la discontinuité pour mieux révéler les dessous du monde.

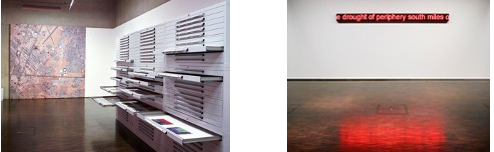

Parmi les artistes-enquêteurs, je pense par exemple à Forensic Architecture, une agence de recherche fondée en 2010 regroupant architectes, artistes, cinéastes, journalistes d’investigation, scientifiques et avocats et qui agissent de façon indépendante pour enquêter sur la violence d’état et des grandes entreprises, en particulier lorsque l’environnement urbain et architectural est affecté. À partir d’archives de témoignages et de preuves multiples, ils élaborent des maquettes, des animations, des analyses de vidéos et des cartographies interactives présentées à des légistes et aux cours internationales mais qu’ils exposent également dans les centres d’art contemporain du monde entier (voir Fig. 4). Récemment, le collectif a fait parler de lui suite à la reconstitution de la scène de la supposée « mort accidentelle » de Zineb Redouane après un tir de grenade lacrymogène lors de la troisième mobilisation des Gilets jaunes à Marseille le 1er décembre 2018[6].

Figure 4

Forensic Architecture, Rafah, vendredi noir 1er août 2014. Vue de l’expo du MACBA, Barcelone, été 2017.[7]

Si les termes « composite » et « reconstitution » pourraient apparaître comme cousins, je voudrais cependant montrer à partir du cas présenté ici et à l’aune de la définition déjà donnée du composite, qu’ils entrent de fait en contradiction. Si le composite répond à l’acte de mettre ensemble des éléments divers, la reconstitution, elle, a pour ambition de rendre un événement ou une chose à son état originel. Dans un cas, le divers devient un tout unifié, dans l’autre, c’est l’éclatement – pour ne pas dire l’explosion – en divers éléments éparpillés qui suscite le besoin de les re-constituer et dans « reconstituer », j’entends aussi « constituer » au sens d’établir (la vérité).

C’est dans ce sens que je trouve l’œuvre 404 not found d’Élisabeth et Carine Krecké bouleversante. Pour ce projet, les deux sœurs ont exploré la ville de Juárez, au Mexique, dont elles ont écumé, trois années durant, chaque coin de rue via Google Street view afin de retrouver des traces de ce qui est connu comme le « féminicide de Ciudad Juárez[8] ». Le projet initial les a menées à constituer une importante collection d’images témoignant de la violence du lieu. Mais ces mêmes images, bien qu’accessibles par tous sur internet, ne sont (presque) pas visibles dans le travail exposé des sœurs Krecké puisqu’elles appartiennent à Google qui n’en autorise pas la diffusion en dehors de ses propres plateformes et qui revendique donc, par ce geste, son copyright sur le monde[9] dont il annexe le bien public. Les images sont tout de même imprimées et déposées à plat dans de grandes armoires métalliques et décrites par des textes poétiques issus des notes prises pendant leur collecte. Ces textes font également l’objet d’un recueil intitulé Navigation Poems. Les textes défilent à côté du meuble en lettres lumineuses, au fond de l’exposition, un grand tirage montre une photographie aérienne de Juárez (voir Fig. 5). Ce travail interroge bien entendu le statut de ce type d’image dès lors qu’elle diffuse un contenu problématique, susceptible, en l’occurrence, de révéler des informations dont la justice pourrait se saisir. Or, selon les sœurs Krecké, c’est précisément parce que Google veut éviter les sujets sensibles qu’il n’autorise pas la diffusion de ses images qu’il fait d’ailleurs effacer des serveurs dès qu’elles sont repérées. Une fois encore, l’espace lisse et continu de Google Street View s’accommode mal des brèches et autres aspérités qui viendraient endommager sa presque-parfaite-composition. Sur la planète dirigée par Google, on est en droit de se demander qui des délinquants de Ciudad Juárez ou de l’emprise des GAFAM sur les images exerce le plus sa violence…

Figure 5

Carine et Élisabeth Krecké, 404 NOT FOUND, 2016. Display LED diffusant les Navigation Poems, tirages analogiques, carte satellite de Ciudad Juárez, monographie 404 UNAUTHORIZED (Ed. 2/2), 44 exemplaires des Navigation Poems (édition GwinZegal, France, 2016). Collection Mudam Luxembourg, Musée d’Art Moderne.

Les artistes furtifs adoptent, eux, d’autres stratégies pour explorer l’envers des images composites et pour échapper à la surveillance de l’œil satellitaire. En 2008, l’ouvrage An Atlas of Radical Cartography dirigé par Lize Mogel et Alexis Bhagat, contenant 10 articles et 10 cartes désamorçait la revendication de la cartographie comme représentation objective du monde. L’Atlas, en traitant aussi bien les questions sociales liées à la mondialisation, à la pollution, à la surveillance, à la visibilité des apatrides, à la déportation et à la migration, intègre la cartographie comme un outil pour reconstruire notre société et notre sphère politique contre les images dominantes du monde. Il en va ainsi de la cartographie tactique de l’Institute for Applied Autonomy et de sa carte de 2001 intitulée Routes of least surveillance, destinée à programmer un trajet pour toute personne qui souhaiterait éviter les caméras de surveillance dans Manhattan (voir Fig. 6).

Figure 6

Institute for Applied Autonomy, Routes of Least Surveillance, Manhattan, USA, CIRCA 2001. Carte reproduite dans An Atlas of Radical Cartography (2008).

On le sait, les technologies de surveillance ont beaucoup gagné en sophistication pendant ces dernières années, jusqu’à l’ultime invention de la reconnaissance faciale dont certaines start-up zélées sont déjà en train d’exploiter les algorithmes qui nous renvoient aux pires heures de la classification physiognomonique. Selon Giorgio Agamben (2014, 48‑49), aux yeux de l’autorité « rien ne ressemble autant à un terroriste qu’un homme ordinaire » et c’est bien son visage d’homme ordinaire qu’un artiste comme Léo Selvaggio plaque dans son projet de 2014, URME Surveillance, dans lequel il propose à qui le voudrait de porter une prothèse sur le visage reproduisant son propre visage. Les caméras de surveillance détectent donc potentiellement les personnes comme étant Léo Selvaggio lui-même dont la multiplication du visage en décuple l’identité dans un processus d’anonymisation[10]. Dans le même ordre d’idées, Martin Backes propose avec Pixelhead, une cagoule d’anonymat imprimée de pixels caractéristiques des visages floutés des personnes figées par Google Street View[11]. Paradoxalement, dans ces deux exemples, c’est une mimant l’image issue du monde de l’image composite que le réel semble pouvoir échapper aux outils de surveillance.

Dans Un livre blanc, récit avec cartes (2007, 136), Philippe Vasset écrit que « Malgré la couverture satellite permanente et le maillage des caméras de surveillance, nous ne connaissons rien du monde ». Aussi, que nous dit l’image composite du monde dans lequel nous vivons ? Pas grand-chose, sans doute, habitués que nous sommes nous-mêmes à composer avec le monde et ses représentations. Ce que j’ai appelé la « méthode composite » construit l’image du monde mais aussi nos savoirs et nos connaissances. Les données brutes (mais peut-on encore parler de données brutes ?) sont immédiatement traitées par nos filtres informatiques ou par notre simple perception qui est également un filtre. C’est ce faux rapport aux savoirs inventé, entre autres, par la cartographie surplombante puis parfait par l’imagerie satellitaire qu’il faudrait justement déconstruire ou plutôt décomposer pour introduire un peu de jeu dans les images ; ce même jeu qui permet déjà à certains d’entre nous d’activer les leviers pour voir ce qu’il y a derrière les apparences puisque, dans le fond, « le monde, c’est ce mouvement incessant entrevu par les trous de la coque de nos capitales […] » (Vasset 2007, 135). Dans son Précis de décomposition (1949), Cioran écrivait que ce qu’il fallait détruire en l’homme était sa propension à croire, sa hantise d’un dieu et son appétit de puissance. Les cartes occidentales, après avoir détruit les cartes vernaculaires dans ce qui est un épistémicide encore méconnu, ont nourri et nourrissent toujours cet appétit de puissance et de domination sur les corps.

Pourrait-on alors rêver d’un monde dont la représentation serait forgée à partir de ce que l’on nommerait des images « décomposites ? ». Par exemple, d’un monde dans lequel, désormais, les filles de Crotone se lèvent et « se barrent » (Despentes 2020) ?

Appendices

Notes

-

[1]

Je paraphrase ici la célèbre citation du Candide (2008) que Voltaire lui-même emprunte en le parodiant à Leibnitz et qui fut choisie pour la traduction française de Brave New World à partir de l’incipit figurant dans l’édition originale. Le titre anglais, lui, est une citation extraite de La Tempête (2011) de Shakespeare, précisément au moment où la princesse Miranda, exilée de force sur une île avec son père le roi Prospero, tombe amoureuse d’un naufragé et découvre un peu naïvement la diversité du monde : Oh brave new world, that has such people in it !

-

[2]

L’Atlas catalan, vers 1375. Manuscrit sur parchemin vélin, 6 planches collées sur des lais de bois, dont 4 de cartes (L’Atlas catalan, s. d.).

-

[3]

De cette expérience – j’aimerais presque dire « performance » – ne reste qu’un panneau installé aujourd’hui dans l’espace public de la ville de Clamart, le cliché original ayant été perdu. La première photographie aérienne aujourd’hui conservée est la photographie de James Wallace Black, Boston from a Hot-Air Baloon, 1960. Photographie à l’albumen, 25,6 x 20,3 cm, Washington, Smithsonian Institute. Pour rendre hommage à ces pionniers de la prise de vue aérienne, je signale également une caricature exécutée par Honoré Daumier en 1869 intitulée Nadar, élevant la photographie à la hauteur de l’Art représentant le photographe en équilibre dans une nacelle de ballon dirigeable, chapeau haut-de-forme volant dans le vent, tenant entre ses mains son lourd appareil et tentant de photographier au péril de sa vie les toits parisiens arborant par dizaines l’enseigne « Photographie ».

-

[4]

Voir à ce sujet, l’article de Thierry Gervais, « Un Basculement du regard. Les débuts de la photographie aérienne 1855-1914 » (2001).

-

[5]

Aucune autre image photographique argentique, donc prise par un œil humain, de la terre dans son entièreté n’a été prise depuis puisque la seule série de clichés prise de la terre totalement éclairée fut celle du satellite Deep Space Climate Observatory placé à 1,5 millions de kilomètres de la Terre et datant du 20 juillet 2015.

-

[6]

Voir la totalité de la reconstitution The Killing of Zineb Redouane sur le site de l’agence.

-

[7]

L’exposition du MACBA a donné lieu à un catalogue, Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa (2017), avec des textes de Ferran Barenblit, Yves-Alain Bois, Michel Feher, Hal Foster, Rosario Güiraldes, Adam Lehner, Cuauhtémoc Medina, Eyal Weizman, Barcelone, coéd. MUAM et MACBA, 2017. Plus récemment, voir aussi l’entretien qu’Ariel Caine (2020), membre de Forensic architecture, a accordé à Simon Zara.

-

[8]

Depuis le milieu des années 90, environ 1500 femmes ont été kidnappées, violées, torturées, mutilées et assassinées, leurs corps retrouvés éparpillés dans des décharges ou les bas-côtés des routes. Issues de milieux pauvres, le sort de ces femmes n’intéresse pas beaucoup la police corrompue, mollement occupée par ailleurs à lutter contre la criminalité de cette ville ultra-violente. Les journalistes, eux, ont été forcés de se taire lorsqu’ils n’ont carrément pas été supprimés. 2500 femmes sont encore portées disparues.

-

[9]

Précisons ici que les images de Google Earth sont, elles, autorisées de diffusion mais pas celles de Google Street View soumises au droit d’auteur.

-

[10]

Le détail du projet est consultable sur le site de l’artiste.

-

[11]

Voir le site de l’artiste.

Bibliographie

- Agamben, Giorgio. 2014. Qu’est-ce qu’un dispositif? Paris: Editions Payot et Rivages.

- Alberti, Leon Battista. 2019. De pictura. Paris: Éditions Allia.

- Cioran, Emile M. 1949. Précis de décomposition. Paris: Gallimard.

- Despentes, Virginie. 2020. « Césars : «Désormais on se lève et on se barre» ». Libération, mars. https://www.liberation.fr/debats/2020/03/01/cesars-desormais-on-se-leve-et-on-se-barre_1780212/.

- Forensic Architecture. 2017. Forensic Architecture: hacia una estética investigativa. Édité par Clara Plasencia, Álvarez RomeroEkaterina, et Ferran Barenblit. Première édition. Folio MUAC 055. Barcelone: MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

- Gervais, Thierry. 2001. « Un basculement du regard Les débuts de la photographie aérienne 1855-1914 ». Études photographiques, nᵒ 9 (mai). http://etudesphotographiques.revues.org/index916.html.

- Guilló, Anna. 2009. « Le Dessin à l’heure du système de positionnement mondial satellitaire : une nouvelle cartographie ». In. Palais des Beaux-Arts de Lille, Université de Lille 3, Centre d’études des arts contemporains.

- Guilló, Anna. 2015. « Esthétique touristique et ruines industrielles vues du ciel : l’exemple de Gunkanjima ». In Esthétique des ruines : poïétique de la destruction ; [actes du colloque tenu à Paris, Centre Saint-Charles, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 14-15 mai 2014], édité par Olivier Schefer et Miguel Egana. Arts contemporains. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

- Guilló, Anna. 2018. « Les petites fictions de Google Streetview ». In Espaces d’interférences narratives. Art et récit au XXIe siècle., édité par Jean Arnaud. Toulouse: Presses Universitaires Du Midi.

- Guilló, Anna, et Thierry Joliveau. 2017. De la cartographie alternative à la cybergraphie. - Cartographie alternative et géographie expérimentale : propositions artistiques. Aix-Marseille Université. https://imera.univ-amu.fr/fr/media/video-cartographie-alternative-a-cybergraphie-thierry-joliveau-anna-guillo-221117.

- Huxley, Aldous. 2017. Le meilleur des mondes. Traduit par Jules Castier. Paris: Pocket : Plon.

- L’Atlas catalan. s. d. http://expositions.bnf.fr/marine/albums/catalan/index.htm.

- Orwell, George. 2002. 1984. New York: Signet.

- Shakespeare, William. 2011. La tempête. Traduit par François Laroque. Paris: Librairie générale française.

- Shelley, Mary Wollstonecraft. 2011. Frankenstein, ou, Le Prométhée moderne. Traduit par Joe Ceurvorst. Paris: Le Livre de poche.

- The Killing of Zineb Redouane. s. d. https://forensic-architecture.org/investigation/the-killing-of-zineb-redouane.

- Vasset, Philippe. 2007. Une livre blanc: récit avec cartes. Rentrée littéraire Fayard. Paris: Fayard.

- Voltaire. 2008. Candide. Édité par Sylviane Léoni. Paris: Le Livre de Poche.

- Zara, Simon. 2020. « Un vide dans l’image, entretien avec Ariel Caine (Forensic Architecture) ». Tête-à-tête n°11 « Angles Morts » (Aix-en-Provence, éditions Rouge profond):8‑36.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Forensic Architecture, Rafah, vendredi noir 1er août 2014. Vue de l’expo du MACBA, Barcelone, été 2017.[7]

Figure 5

Carine et Élisabeth Krecké, 404 NOT FOUND, 2016. Display LED diffusant les Navigation Poems, tirages analogiques, carte satellite de Ciudad Juárez, monographie 404 UNAUTHORIZED (Ed. 2/2), 44 exemplaires des Navigation Poems (édition GwinZegal, France, 2016). Collection Mudam Luxembourg, Musée d’Art Moderne.

Figure 6