Abstracts

Résumé

Cet article entend remettre en question la notion de « pan » dans le domaine des arts visuels, telle que développée par l’historien de l’art Georges Didi-Huberman dans le domaine de la peinture. À l’exemple du « petit pan de mur jaune » vermeerien remarqué par l’écrivain Bergotte dans À la recherche du temps perdu, le pan est un détail de l’œuvre qui semble exclusivement destiné à celui qui la regarde et qui n’a de sens que pour lui. Transcendante, cette vérité accorde une authenticité nouvelle à l’œuvre, devenue ainsi unique, tout en soulignant la facticité de toutes les autres œuvres qui ne possèdent pas d’« effet pan ». Plus spécifiquement, il s’agira de voir comment ces enjeux se développent lorsqu’il est question non plus de peinture ou de photographie, mais des images en mouvement de l’art cinématographique, dont il faut aussi trouver le moyen de décrire l’authentique vérité. Pour mener cet exercice d’ekphrasis, nous nous intéressons à deux fictions littéraires mettant en scène des personnages dont la vie tourne autour d’un ou de plusieurs films, devenus éminemment personnels : Ma vie rouge Kubrick (Simon Roy, 2014) et Cinéma Royal (Patrice Lessard, 2017).

Mots-clés :

- intertextualité,

- intermédialité,

- cinéma,

- littérature québécoise,

- enquête,

- Stanley Kubrick,

- Alfred Hitchcock,

- Hollywood

Abstract

This article aims to question the notion of “pan” in the field of visual arts, as developed by the art historian Georges Didi-Huberman in the field of painting. Like the vermeerien “petit pan de mur jaune” noticed by the writer Bergotte in In search of lost time, the pan is a detail of the work that seems exclusively intended for the one who looks at it and that only makes sense for him. Transcendent, this truth gives a new authenticity to the work, thus becoming unique, while highlighting the facticity of all other works that have no “pan effect”. More specifically, this article will question how these stakes develop outside of media like painting or photography, but within the realm of the moving images of cinematographic art, whose authentic truth must also be described. To carry out this exercise of ekphrasis, the article will focus on two literary fictions featuring characters whose lives revolve around one or more films that became eminently personal for them: Ma vie rouge Kubrick (Simon Roy, 2014) and Cinéma Royal (Patrice Lessard, 2017).

Keywords:

- intertextuality,

- intermediality,

- cinema,

- Quebec’s literature,

- enquiry,

- Stanley Kubrick,

- Alfred Hitchcock,

- Hollywood

Article body

« Personne d’autre n’avait le droit d’entrer par ici, car cette porte t’était destinée, à toi seul. » Franz Kafka, Le procès

La vérité qui nous regarde[1]

Dans La peinture incarnée (1985), Georges Didi-Huberman développe pour la première fois la notion de pan. Elle prend forme dans une analyse de la célèbre nouvelle Le chef-d’œuvre inconnu, récit sur l’obsession d’un peintre qui bute sur la finition d’un tableau depuis une dizaine d’années, incapable d’en atteindre la vérité. Didi-Huberman reprend à Balzac l’hypothèse que le tableau regarde tout autant le peintre que ce dernier regarde son œuvre, dans un face-à-face dynamique. Organisé autour d’un détail, d’une scansion, cet effet de retour est également constitutif de la position de tout spectateur, non moins active que celle du créateur. Didi-Huberman donne le nom de « pan » à l’espace, réel et fantasmé, où se cristallise cette « capacité de métamorphose du tableau » (1985, 48) : le regard s’y transforme au contact de la peinture, de même que la peinture, par le biais d’une impression fugitive, inexplicable, se renouvelle implicitement dans cet échange. Fulgurance du détail qui dépasse le champ de la représentation pour pénétrer une forme autre de vérité, tache qui habite l’œuvre comme un corps étranger, qu’est-ce alors que le pan, sinon un authentique artifice ? N’incarne-t-il pas cette surdose d’authenticité qui, par effet de renversement, rend artificiel tout ce qui l’entoure ? « Effet disjonctif » (Didi-Huberman 1985, 49), le pan est ce qui rend possible une vérité subjective, et en cela innommable, qu’il faudra néanmoins tenter de communiquer. Au cœur de l’œuvre apparaît soudain ce quelque chose qui n’est destiné à personne d’autre qu’à moi, cet autre qui me regarde et qui me parle, cette porte qu’il me faut ouvrir pour découvrir ce qui, peut-être, est caché derrière, ce qui n’attendait que mon arrivée.

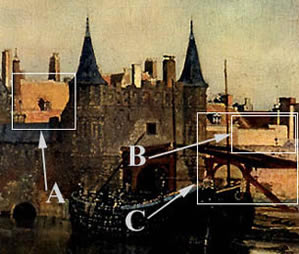

Figure 1

Illustration 1: Vue de Delft (Johannes Vermeer, 1659-1660). « Depuis que j’ai vu au musée de La Haye la Vue de Delft, j’ai su que j’avais vu le plus beau tableau du monde » (Marcel Proust, lettre à Jean Louis Vaudoyer, mai 1911).

Didi-Huberman convoque une autre parabole du pan : celle de Proust dans La prisonnière, où on découvre la mort de l’écrivain Bergotte face à la Vue de Delft de Vermeer. D’abord interloqué, fasciné, l’écrivain sera finalement assailli par le génie naturel du maître hollandais et de son « petit pan de mur jaune », qui le laissera sans voix, puis sans vie[2]. C’est dans cette discussion sur l’effet pan en peinture que nous souhaitons nous immiscer, en la prolongeant et en l’exemplifiant par des œuvres et des supports contemporains. N’empêche que le récit proustien demeure particulièrement évocateur, puisque Bergotte découvre le pan vermeerien dans une exposition de tableaux hollandais dont, les uns après les autres, il décrit l’artificialité. Toute cette peinture est fausse ; elle ne vaut pas, pense-t-il, « les courants d’air et de soleil d’un palazzo de Venise, ou d’une simple maison au bord de la mer » (Proust 1988, III:692). Mais voilà que tout à coup le pan inverse les rapports : c’est maintenant la vie, dans toute son authenticité et sa simplicité, qui n’est pas en mesure d’atteindre la pureté et la vérité de l’art. L’écrivain devenu spectateur n’aura finalement pas le temps de trouver les mots pour dire la Vue de Delft, pour traduire cette fulgurance de la vérité qu’il vient de ressentir au contact d’une œuvre d’art qui, même si elle est arrivée trop tard, semble faite pour lui.

Dans les pages qui suivent, nous nous intéresserons à deux paraphrases contemporaines de cette parabole du pan, afin de juger de son extension au-delà du domaine de la peinture et des images fixes. Plus particulièrement, nous souhaitons interroger l’extension cinématographique de la notion, à travers le prisme de sa remédiation littéraire. Grâce à deux exemples que nous tenterons d’analyser en profondeur, nous verrons comment la littérature contemporaine – sans que cela devienne pour autant un système – utilise le cinéma et l’imaginaire cinématographique pour actualiser le problème du pan, créant ainsi des personnages placés dans des situations analogues à celle de Bergotte dans la Recherche, happé par la fulgurance d’un détail qui refuse de disparaître. Ce face-à-face entre littérature et cinéma se produit dans deux textes québécois récents : Ma vie rouge Kubrick (2014[3])de Simon Roy et Cinéma Royal (2017[4]) de Patrice Lessard. Ceux-ci ont été retenus en raison de l’effort mis par leurs auteurs respectifs pour transposer le média cinématographique dans l’univers intime de leurs personnages, dont les mythologies personnelles seront pénétrées en plein cœur par un film étranger[5].

Fruit d’une aventure éditoriale houleuse, texte jugé inclassable par la critique et les libraires, Ma vie rouge Kubrick s’inspire de la trilogie 1984 d’Éric Plamondon (2011-2013) en proposant un récit autofictionnel composé de 52 fragments qui se rattachent tous de près ou de loin au film The Shining (L’enfant lumière, 1980) et à l’univers de Stanley Kubrick. Le narrateur – qui est et qui n’est pas Roy – se regarde dans le miroir tendu par le film, qu’il a vu plus de quarante fois, afin de comprendre, ou à tout le moins de rendre tolérable, et de faire tenir ensemble trois plans : un drame personnel, une mythologie familiale et une histoire de la violence en Amérique. Il faut imaginer Bergotte qui aurait passé des années à écrire face à la Vue de Delft, réinventant les manières de voir et de dire pour traduire l’émotion provoquée par le petit pan de mur jaune, écrivant sa vie et la vie de ses proches au passage. Faisant suite à une trilogie lisboète – Le sermon aux poissons (2011), Nina (2012), L’enterrement de la sardine (2014) –, Cinéma Royal est le premier roman de Lessard se situant à Louiseville, sa ville natale, tout aussi propice au baroque, aux imbroglios et aux trompe-l’œil que les labyrinthes européens. Entourés d’un vaste réseau de références littéraires, trois films structurent le récit : d’abord, et surtout, Rear Window (Fenêtre sur cour, 1954) d’Alfred Hitchcock, Body Double (1984) de Brian de Palma et Manhattan Murder Mystery (Meurtre mystérieux à Manhattan, 1993) de Woody Allen. Par la bande, Vertigo (Sueurs froides, 1958), pièce maîtresse de l’œuvre d’Hitchcock, constitue, avec Fenêtre sur cour, le moteur intertextuel du roman. À l’image de The Shining pour le narrateur de Ma vie rouge Kubrick, ces films sont des miroirs tendus vers Jean-François, Jeff, le héros-narrateur de Cinéma Royal. Aussi, ils ont tous été vus dans un même lieu, disparu au moment du récit, mais qui lui lègue son titre : celui du Cinéma Royal (lieu réel de Louiseville), ancien cinéma transformé en centre commercial et en appartements bon marché, où habite Jeff.

En dépit de leurs différences, Ma vie rouge Kubrick et Cinéma Royal se recoupent sur un point essentiel. Dans les deux cas, il s’agit de trouver les mots pour décrire le renversement de l’artifice du cinéma en vérité personnelle, décrire le moment où le film devient pan. Chez Roy, pénétrer au cœur de The Shining servira à lever le voile sur un drame personnel (même si en partie fictif). Vecteur de réminiscences, véhicule pour voyager dans le temps et dans l’espace, le film permettra au narrateur de s’approcher de la vérité. Chez Lessard, à l’inverse, les films vont gommer la vérité, amener Jeff dans une enquête de plus en plus improbable. Dans les deux œuvres, le cinéma est détourné de sa fonction de mass media pour devenir fantasme, rêverie, délire. Au passage, ce détournement soulève son lot de questions métaphysiques, à commencer par la nécessité de poser des barrières entre le vrai et le faux, l’authentique et l’artifice.

Le regard de l’abîme — Ma vie rouge Kubrick

« [L]e seul visionnaire du cinéma contemporain reste Kubrick » (2015, 112), notait le critique Serge Daney au début des années 1990. Cette phrase pointe vers un lieu commun qui circule à propos de l’œuvre du réalisateur : les films de Stanley Kubrick sont la transposition fidèle de l’univers mental, éminemment complexe et intriqué, du réalisateur. Sa caméra n’est pas fixée vers le monde, vers ce qui bouge, change, se transforme ; elle s’est retournée vers le créateur, ses lubies, ses peurs, ses fantasmes, sans que le résultat soit pour autant explicitement autobiographique. Rares sont les cinéastes, surtout en régime moderne et contemporain – dans un cinéma techniquement plus libre qui découvre de nouveaux enjeux, tels l’improvisation, le hasard, et la non-finitude[6] – à avoir à ce point désiré et assumé le rôle du démiurge. Par son caractère absolu, c’est cette image d’une maîtrise obsessionnelle (égalée seulement par celle d’Hitchcock) qui fascine le critique, le spectateur, le lecteur, sans oublier les autres réalisateurs et artisans du cinéma. Dans la préface du livre-somme de Michel Ciment – cité par Roy –, Martin Scorsese ne dit pas autre chose : « Regarder un film de Kubrick, c’est comme regarder le sommet d’une montagne depuis la vallée. On se demande comment quelqu’un a pu monter si haut. Il y a dans ses films des passages, des images et des espaces chargés d’émotion qui ont une puissance inexplicable, une force magnétique qui vous aspire lentement, mystérieusement » (2011, 3). Puissance inexplicable, certes, mais qu’il faut malgré tout trouver le moyen de décrire et de mettre en contexte, puisque, dans le monde parfait et chirurgical de Kubrick, tout est chargé du poids du sens. Par conséquent, tout peut s’interpréter. Rien de plus artificiel que ce monde de laboratoire, mais également rien de plus vrai, puisque le génie kubrickien présuppose la présence cryptée d’une illumination. Dans ces quelques lignes de Scorsese, on note aussi le retour de la parabole du pan : cette montagne est bien une figure qui nous regarde, nous appelle, nous somme de découvrir sa face cachée, son réseau souterrain de grottes et de cavernes. Machine à produire des énigmes universelles et atemporelles, un film de Kubrick n’a cependant aucun sens s’il n’est pas investi par une subjectivité, si le spectateur ne se sent pas happé par tel ou tel signe qu’il transformera en indice, commençant ainsi son enquête.

N’entretenant que peu d’affinités avec les nouvelles modalités esthétiques qui émergent au cours des années 1960-1970, le cinéma de Kubrick se porte aussi en faux contre l’un des paradigmes les plus prégnants de l’art cinématographique : celui, naturaliste, remontant à l’origine de l’invention des frères Lumière, que le cinéma enregistre le réel. À nouveau, on peut citer Daney (l’un des critiques à avoir le plus défendu cette idée) : « Le cinéma sera toujours un art réaliste. Il y a une trop grande pauvreté de vision dans le cinéma, dans le sens vision onirique. N’importe quel Tintoret écrasera toujours le cinéma à cet endroit. C’est ridicule d’attendre du cinéma qu’il soit un enregistrement autre que du réel. Ou alors ça devient totalement autre chose. C’est le dessin animé, ou alors c’est l’art vidéo » (2015, 227). C’est justement là qu’intervient le cinéma de Kubrick, où se dessine une voie médiane. « Kubrick a été un peu un pionnier », comme le précise Daney. Refusant à la fois l’origine naturaliste du média cinématographique de même que ses développements modernes qui perfectionnent sa capacité à enregistrer de la réalité en train de se faire, le film kubrickien correspond à cette image paradoxale d’un dessin animé « en chair et en os ». C’est un monde double, indiscernable : réel dans sa fabrique, mais dont l’horizon est hallucinatoire et mental. C’est dans L’image-temps de Gilles Deleuze que l’on trouve le déploiement le plus convaincant de cette idée d’un univers au double fond : « chez Kubrick, le monde lui-même est un cerveau, il y a identité du cerveau et du monde, tels la grande table circulaire et lumineuse de Docteur Folamour, l’ordinateur géant de 2001 : l’odyssée de l’espace, l’hôtel Overlook de Shining » (1985, 267). Comment décrire un tel monde où tout a une profondeur cachée ? Pour rendre compte d’une maîtrise aussi dévorante, faut-il se positionner au-dessus d’elle ? Comment décrire ce cerveau et ce monde qui nous regardent, alors que l’on ne demande qu’à s’y perdre ? Le narrateur de Roy est loin de se donner une tâche facile lorsqu’il propose d’écrire à propos de The Shining pour en percer le secret, si tant est que ce soit bien lui qui l’ait choisi et qu’il ne se soit pas fait choisir.

Qui plus est, dans le rhizome des films de Stanley Kubrick, The Shining occupe une place particulière : film d’horreur à ambiance gothique, huis clos épuré de presque toute action, récit mathématique confrontant les forces de trois personnages symboliques (le père, la mère, le fils), il s’agit sans doute du cryptogramme kubrickien à avoir suscité le plus de commentaires et de continuations. Souvent décrit comme un « ovni[7] », Ma vie rouge Kubrick s’inscrit en fait dans une suite d’œuvres et de dispositifs témoignant de cette fascination pour l’œuvre du réalisateur, figure majeure pour le complotisme propre aux Fan theories. Sans rien enlever à sa hardiesse, on pourrait même dire que l’essai autofictionnel de Roy suit la pente des délires d’interprétation qui entourent chaque monolithe de l’univers kubrickien. Sans compter les nombreux sites web, vidéos YouTube et forums de discussion consacrés aux films de Kubrick, on notera le « documentaire », non moins inclassable que l’essai autofictionnel de Roy, Room 237 (Rodney Ascher, 2012), dont il faut dire deux mots pour mieux comprendre l’audace et l’intertexte de Ma vie rouge Kubrick.

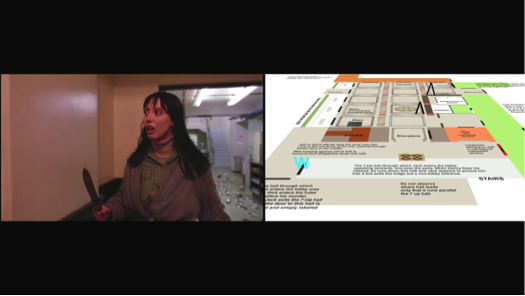

Figure 2

Figure 3

Illustrations 2-3: Room 237 (Rodney Ascher, 2012). Récit labyrinthique, The Shining repose sur un lieu impossible, celui de l’hôtel Overlook et de ses multiples courts-circuits.

Le dispositif analytique mis en scène consiste à entremêler les voix de neuf intervenants alors qu’ils déploient leurs différentes théories sur le film, qui serait la somme de tous ces récits cryptés : génocide des Amérindiens, holocauste, atterrissage d’Apollo 11, mythe du Minotaure comme père transgressif, retour sur l’holocauste, répétition de l’Histoire, etc. On explique que le film prend tout son sens s’il est joué à l’envers (à l’instar de Danny qui marche dans ses propres pas pour semer son père dans le labyrinthe), qu’il est rempli d’images subliminales, de motifs inversés, etc. On retrace l’architecture de l’hôtel pour montrer qu’il s’agit d’un espace impossible, un trompe-l’œil où les portes et les fenêtres ne sont pas où elles devraient être. On cherche à donner un sens à ses impossibilités, à montrer qu’elles pointent vers une vérité d’ordre supérieur, nous donnant accès au cerveau kubrickien. On montre des objets qui disparaissent et qui changent de place, sans jamais prétendre qu’il ne peut parfois s’agir d’erreurs de continuité, puisque, justement, le cinéma de Kubrick ne connaît pas le hasard. Pour attester de la validation de chacune de ces théories, The Shining est décortiqué photogramme par photogramme, on le fait jouer à rebours, on multiplie les arrêts sur image, on superpose des scènes. Mais, alors que le spectateur adhère de plus en plus à ces interprétations, un questionnement plus inquiétant noircit l’horizon : comment concilier ces théories, surtout si elles sont toutes vraisemblables ? Comment autant d’interprétations aussi éloignées les unes des autres peuvent-elles être compatibles ? Un seul homme peut-il avoir prévu tout cela ?

Figure 4

Figure 5

Illustrations 4-5: Room 237 (Rodney Ascher, 2012). Comme dans un film d’animation, le décor dans lequel évoluent les personnages n’est pas stable et est susceptible de se transformer à tout moment.

Au-delà de The Shining, c’est la force de Room 237 de montrer que tout film œuvre dans un univers pluraliste où la transcendance n’est que mirage. Si chaque interprétation apparaît comme exclusive, c’est parce qu’elle en dit autant, voire davantage, sur l’esprit de celui qui la formule que sur l’objet auquel elle est consacrée. À tout prendre, le vrai et le faux n’existent plus ; il ne reste que des interprétations, qui se battent pour occuper le plus d’espace possible. Si chaque film de Kubrick représente une œuvre indéchiffrable, ce n’est donc pas en raison de sa perfection, mais par sa capacité à stimuler, à faire dérailler, plutôt, notre imaginaire spectatoriel.

« Je devais avoir dix ou onze ans, guère plus, la première fois que j’ai vu le film The Shining. C’était à la télévision, en version française. L’Enfant lumière. Je n’avais aucune idée à cet âge de qui étaient Jack Nicholson ou Stanley Kubrick. Par contre, quelques années plus tôt, j’avais vu Shelley Duvall au cinéma de Joliette avec ma mère dans l’adaptation du film Popeye, avec Robin Williams dans le rôle principal. Duvall y interprétait Olive Oyl » (MV, 11). Ainsi commence le premier fragment de Ma vie rouge Kubrick : par un mythe personnel. Ininterprétable en raison de sa perfection, l’œuvre prend sens une fois replacée dans un autre prisme, celui de la subjectivité, du vécu. Pour le narrateur, The Shining n’est jamais vraiment présenté comme une œuvre, ni même comme un produit culturel (même s’il passe à la télévision dans sa version doublée). En accord avec la perception du monde propre à l’enfance, le film n’est d’abord qu’une image fugitive, arbitraire, anonyme (autant de valeurs si peu compatibles avec l’univers de la maîtrise kubrickienne). Et pourtant, cet arbitraire nous parle, fait sens : « Je suis tombé tout à fait par hasard sur une scène d’un film montrant un petit garçon à la coupe de cheveux carrée semblable à la mienne à l’époque, lançant des fléchettes sur une cible » (MV, 12). Aujourd’hui obsédé par The Shining, comme il l’expliquera en détail, le narrateur précise que, pendant longtemps, il n’a gardé aucun souvenir tangible du film, même pas l’image, devenue culte, des deux sœurs jumelles qui hantent les corridors de l’hôtel ou celle de Jack qui défonce les portes avec sa hache, tentant de tuer sa femme et son fils, en criant « here’s Johnny ! ».

Figure 6

Figure 7

Illustrations 6-7 : The Shining (Stanley Kubrick, 1980). Pour iconiques qu’elles soient, ce ne sont pas ces images qui ont d’abord « fait pan » pour le narrateur de Ma vie rouge Kubrick.

Non, la scène qui marque le narrateur est plutôt celle « pourtant pas si effrayante », précise-t-on, « où, pendant qu’il fait visiter le garde-manger à Mme Torrance accompagnée du garçon, le chef cuisinier, Dick Hallorann, se retourne vers l’enfant et lui dit d’une voix distordue, comme au ralenti : “Tu aimes les glaces, canard ?” » (MV, 12) N’est véritablement étrange que ce qui est également familier. L’origine de la fascination du narrateur pour The Shining vient de cette impression d’inquiétante étrangeté, de ce léger décalage qui produit davantage de terreur que les visions les plus ostensiblement horrifiques. « L’effet de dédoublement de la voix du chef Hallorann a créé en moi un malaise si puissant que j’en garde encore près de trente ans plus tard un souvenir intact. On ne choisit pas ses souvenirs, et celui-là s’est imprimé dans mon esprit selon un procédé analogue à la création d’un fossile » (MV, 12-13). Dispositif de l’indice et de la trace, redevable d’une ontologie de la preuve, le média cinématographique projette son fonctionnement à même le spectateur, qui en « imprime » les souvenirs visuels ou sonores dans son esprit. Le lecteur apprendra bientôt que cette fascination apeurée du narrateur face à cette scène de The Shining renvoie à un événement traumatique vécu par sa mère alors qu’elle était enfant : le meurtre de sa mère par son père. Incapable de vivre plus longtemps avec cette vision, la mère du narrateur finira par se suicider (après au moins une tentative échouée[8]). Sa sœur jumelle, comme tout droit sortie de l’hôtel Overlook, choisira plutôt la fugue comme moyen de disparition. À la suite de sa mère qui s’est heurtée fatalement à l’absurdité de l’événement, le narrateur sera hanté par la question de l’interprétation. C’est cette quête de sens qui se cristallise dans la scène originaire de The Shining où Danny est interloqué par le double jeu du maître d’hôtel. On ne choisit pas ses souvenirs, certes, aussi terribles soient-ils, mais il nous incombe de leur donner du sens en tentant de colmater les béances qui les séparent, l’oubli, l’ignorance ou le secret sur lesquels ils reposent. Le pan est le nom le plus court que l’on peut donner à ce besoin de savoir.

Figure 8

L’intérêt de Ma vie rouge Kubrick n’est donc pas à trouver son exégèse de The Shining, puisque, sur ce plan, Room 237 et autres Fan theories ont su aller plus loin. L’originalité de ce texte, qui n’avait en fin de compte pas d’autre choix que de basculer du côté de l’autofiction pour trouver sa voix, réside entièrement dans la mise en scène de l’« effet de pan » propre au cinéma. « J’avais beau me dire que ce n’étaient que des images diffusées à la télévision, mais une sensation malsaine m’avait résolument gagné, comme si l’homme noir qui avait prononcé ces paroles me regardait, moi précisément, de ses yeux de charbon, plutôt que le petit garçon nommé Danny » (MV, 13). Éternellement, cette sensation restera son propre secret, à l’image du pan vermeerien pour Bergotte. Elle pose une énigme vouée à demeurer sans réponse, mais pour cela d’autant plus essentielle à formuler. Dans un effet métaleptique, la frontière entre l’œuvre et le spectateur devient floue. « “L’image doit sortir du cadre”. C’est là une définition possible de la métalepse. Possible, mais partielle, puisque notre figure consiste aussi bien à entrer dans le cadre : dans les deux cas du moins, il s’agit de le franchir » (2004, 33), lit-on chez Gérard Genette, lorsqu’il revient sur le commentaire que propose Foucault des Ménines dans l’ouverture des Mots et les choses. Tandis que Cinéma Royal s’intéressera aux effets narratifs de la métalepse, à sa capacité de générer d’autres histoires et d’autres fictions, Ma vie rouge Kubrick – malgré quelques fragments où le narrateur se projette dans l’hôtel, arpente les lieux et rejoue certaines scènes – revient sur l’origine de cette imbrication de différents niveaux de réalité afin d’exprimer le mystère qui entoure la communication invisible entre l’œuvre et le spectateur.

Cette communication, le narrateur lui donne le nom de fulgurance :

D’une manière inexplicable, même si à cet âge je ne pouvais être encore dupe à ce point, c’est comme si le chef Hallorann avait un moment décroché en quelque sorte de son rôle de guide de l’hôtel Overlook pour établir un lien intime avec moi et me révéler quelque terrible secret. Une révélation allant bien au-delà d’une cordiale invitation à déguster une coupe de glace au chocolat. Je fixais les lèvres de Dick Hallorann, et c’était tout comme si elles se détachaient de son bon visage noir pour cracher des mots qui m’atteignaient de plein fouet. Était-ce ce que l’on appelle dans le film The Shining la fulgurance ? (MV, 13)

Ma vie rouge Kubrick tente de suivre l’éclair de cette fulgurance, de se laisser guider par elle dans les méandres de l’esprit. Dans cet univers, la vérité ne se contente pas d’avancer masquée, mais elle saute aux yeux avec une violence toujours renouvelée. « Une brèche venait d’être ouverte dans le ciment de mon confort tranquille d’enfant. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais » (MV, 13). La fulgurance ne s’interprète pas, elle obsède. À défaut de la comprendre, il faut la suivre dans sa nuit pour tenter de la décrire.

D’un point de vue formel et poétique, Ma vie rouge Kubrick repose sur ce que, à la suite du film éponyme d’Hitchcock, on a nommé l’« effet Vertigo » (effet de « travelling contrarié ») : tandis que la caméra effectue un mouvement physique vers l’avant, l’opérateur double celui-ci d’un zoom arrière, créant ainsi un sur-place paradoxal et impossible où l’arrière-plan se dérobe alors même que l’on croit s’en approcher. « Je n’ai donc pu ce soir-là me rendre plus loin dans la découverte du film qui exercera sur moi à partir de ce moment une fascination étrange. » (MV, 13) Se « rendre plus loin » sera précisément l’œuvre d’une vie : il faut voir et revoir The Shining, multiplier les contextes de visionnement, le montrer à des amis, l’enseigner au cégep, finalement, en faire un livre. « Revoir et revoir et revoir encore The Shining n’a rien d’un pensum ; c’est au contraire une manière d’apprivoiser l’horreur, de dégager de ce scénario homicide un possible dénouement heureux » (MV, 27). Mais il est loin d’être certain qu’une meilleure compréhension de l’œuvre finira par naître d’une fréquentation aussi intime et intense. Au contraire, plus le narrateur de Ma vie rouge Kubrick s’approche du centre, plus il croit toucher le pan, et plus un mouvement contraire le repousse aussi vers l’extérieur, vers le dehors.

Figure 9

Figure 10

Illustrations 9-10 : The Shining (Stanley Kubrick, 1980). Parfois, il ne suffit que d’une phrase ou d’une image pour se perdre dans le labyrinthe du pan.

C’est là qu’est à trouver l’intérêt de l’essai autofictionnel de Roy. Il ne s’agit pas d’un exercice virtuose qui analyserait The Shining dans ses moindres détails pour en livrer une interprétation homogène et transcendante. Au contraire, Ma vie rouge Kubrick dénonce implicitement les illusions de la connaissance. On ne peut jamais tout dire d’une œuvre, d’un lieu, ou d’un souvenir. Un seul plan, une seule image de The Shining pourraient susciter des centaines de pages d’interprétation, et la glace ne serait toujours pas brisée. Il n’est donc pas question ici de trouver la clé de voûte de l’univers kubrickien, de trouver le détail qui expliquerait tous les autres. Ma vie rouge Kubrick cherche ce point paradoxal qui, au cœur de l’œuvre, nous donnera la plus grande perspective sur le monde, sur la vie et sur l’histoire humaine. C’est précisément cela, l’effet Vertigo : plus on avance, plus on recule. Plus ça recule. Le narrateur souligne la nécessité de ce mouvement : « Comme le petit Danny qui retrouve son chemin hors du labyrinthe végétal en marchant à rebours dans ses propres traces, je devrai, guidé par les enseignements terrifiants du Shining, revenir sur un passé pénible pour retrouver l’issue vers la lumière et me sortir tout seul de ce bourbier » (MV, 28). Mais l’illusion serait de croire que l’on fait marche arrière seulement pour observer son propre passé. Si l’on recule, c’est au contraire pour se doter d’une perspective générale afin de comprendre autre chose que son histoire personnelle. Dans le cas du narrateur de Roy, il s’agit, ni plus ni moins, de trouver l’origine de la violence et du mal. Ainsi, le fragment numéro 22 porte sur Columbine et autres tueries américaines :

20 avril 1999, Columbine. Treize morts. […]

29 juillet 1999. Un homme abat neuf innocents dans deux sociétés de courtage d’Atlanta.

Octobre 2002. John Allen Muhammad tire au hasard sur des individus en train de faire le plein d’essence […].

2 octobre 2006, Nickel Mines, Pennsylvanie. Un père de famille menant une existence paisible se barricade dans l’établissement scolaire d’une communauté amish. Il aligne cinq fillettes et une adolescente devant le tableau d’une salle de classe, leur attache les pieds avant de les exécuter de sang-froid […].

16 avril 2007. Sur le campus de l’université de Virginia Tech, un étudiant est responsable de la tuerie la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis […].

16 octobre 2008. Une fusillade sur la pelouse de l’école primaire Henry Ford, à Detroit, fait une victime et trois blessés […].

2 avril 2012, Oakland. Un homme fait sept morts dans un collège du nord de la Californie.

20 juillet 2012, Aurora. James Holmes ouvre le feu dans un cinéma d’une banlieue de Denver, au Colorado, durant une projection du dernier Batman de Christopher Nolan. (MV, 75-76)

Malheureusement, la liste est encore plus longue aujourd’hui. Le souvenir envahissant d’un meurtre pour la mère du narrateur et l’obsession de celui-ci pour les visions archétypales de The Shining s’inscrivent dans une longue série de résonances historiques. L’histoire de l’Amérique est le murmure de cette violence qui revient sans cesse, fascinante par sa régularité et son absurdité constante.

Figure 11

Illustration 11 : The Shining (Stanley Kubrick, 1980). Ce déluge de sang n’appartient pas seulement aux visions fantasmatiques de Danny ou de Jack, pas plus qu’il n’est qu’une métaphore pour penser la violence individuelle ou les génocides. À la fois tout cela, il donne à penser ce que l’on voudra bien y projeter.

« Certains commentateurs et analystes du Shining voient dans ces torrents de sang rouge Kubrick qui se déversent des portes des ascenseurs de l’hôtel Overlook le symbole spectaculaire d’une tuerie à grande échelle » (MV, 60). Le narrateur y voit la même chose, mais, en plus, il y mire le meurtre de sa grand-mère, la disparition de sa tante, la dépression de sa mère, l’ensemble des drames qui fondent et jalonnent son histoire familiale. L’énigme du mal fait résonner son mystère dans tous ces univers parallèles. En somme, rien de plus kubrickien, du moins selon Deleuze, chez qui l’on croirait lire une description du projet de Roy :

L’identité du monde et du cerveau, l’automate, ne forme pas un tout, mais plutôt une limite, une membrane qui met en contact un dehors et un dedans, les rend présents l’un à l’autre, les confronte ou les affronte. Le dedans, c’est la psychologie, le passé, l’involution, toute une psychologie des profondeurs qui mine le cerveau. Le dehors, c’est la cosmologie des galaxies, le futur, l’évolution, tout un surnaturel qui fait exploser le monde. Les deux forces sont des forces de mort qui s’étreignent, s’échangent, et deviennent indiscernables à la limite.

(1985, 268)

Ligne du passé et ligne de l’avenir, forces du cerveau et forces du monde, violence psychologique et violence cosmique. Voilà l’écheveau que tisse finement le narrateur de Ma vie rouge Kubrick. C’est ce qui se passe par exemple dans le fragment intitulé « La voix de Jack », où il est question de Jean-Louis Trintignant, que Kubrick a choisi pour doubler Jack Nicholson dans la version française de The Shining. Le narrateur fait rapidement le tour de sa biographie : ses premiers films, sa relation avec Brigitte Bardot, sa femme, ses enfants, Marie surtout, actrice comme lui. Les anecdotes s’enchaînent sans intérêt apparent pour l’enquête du narrateur. Puis, la chute : « Il a eu un certain temps pour gendre Bertrand Cantat, chanteur et leader de la formation rock française Noir Désir. Pour son plus grand malheur, mais surtout pour celui de sa fille Marie » (MV, 123[9]). Dans la nuit du 26 juillet 2003, Bertrand Cantat, héros romantique et chanteur rimbaldien, a tué Marie Trintignant dans leur chambre d’hôtel. Sans le dire, il se contente de le suggérer. On peut même plonger encore plus bas dans cet abîme, tant la violence fonctionne en cercles concentriques. En 2012, le film Amour de Michael Haneke remporte la Palme d’or au Festival de Cannes. N’ayant pas tourné depuis près de dix ans, Trintignant y occupe le rôle principal, aux côtés d’Emmanuelle Riva. Dans ce film, il étrangle sa femme avec un oreiller, avant de se suicider. Il ne supportait plus de la voir malade, vieille, fragile. Il ne la reconnaissait plus. L’histoire de Jacques Forest, le grand-père du narrateur, n’est jamais loin. Celle de Jack Torrance non plus.

Non pas tant un livre « sur » The Shining qu’une tentative métalittéraire de remédiatiser la poétique kubrickienne dans une double sphère intime et cosmique, Ma vie rouge Kubrick se cristallise en image-cristal :

Ce qui constitue l’image-cristal, c’est l’opération la plus fondamentale du temps : puisque le passé ne se constitue pas après le présent qu’il a été, mais en même temps, il faut que le temps se dédouble à chaque instant en présent et passé, qui diffèrent l’un de l’autre en nature, ou, ce qui revient au même, dédouble le présent en deux directions hétérogènes, dont l’une s’élance vers l’avenir et l’autre tombe dans le passé.

(Deleuze 1985, 109)

Ma vie rouge Kubrick illustre et approfondit cette dynamique temporelle : l’obsession du narrateur renverse l’antériorité de l’origine pour rendre le passé continuellement présent, de même que l’œuvre témoigne de la froide répétition du mal en même temps qu’elle offre à l’interprète les moyens pour rendre possible un autre rapport à la mémoire individuelle et collective. Ce n’est pas seulement la santé mentale du narrateur qui est en jeu ici, mais une certaine manière d’habiter le temps et de croire au monde. Au centre de ce nœud gordien se trouve The Shining, pan sur lequel on peut lire et anticiper l’histoire humaine. Face au film, la littérature devient mythe personnel et délire cosmique.

Le regard de la lumière — Cinéma Royal

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jeff, le héros-narrateur du roman de Lessard, ne semble pas intéressé à prendre le pouls de l’histoire mondiale ou à trouver le sens profond de la vie[10]. « Si, à quarante-cinq ans, je vivais toujours à Louiseville et travaillais au Windsor, c’était par absence d’ambition » (CR, 38-39). On apprendra qu’il a fait des études en génie, pour ensuite faire le saut en études littéraires. « Même si à cette époque je n’avais à peu près rien lu, j’avais le pressentiment que c’était dans les lettres, dans les arts que se trouvait pour moi la solution » (CR, 40). S’il cherche une solution, c’est donc qu’il y a un problème, ou à tout le moins une forme de mystère, d’inconnu. Mais justement, non, le drame de Jeff est qu’il découvrira assez tôt qu’il n’y a aucun problème à résoudre et aucun mystère à dénouer, que la vie et l’art, au fond, n’ont aucun sens. Il ne s’agit évidemment pas du même sentiment d’absurdité que celui qui habite le narrateur de Ma vie rouge Kubrick. Chez Lessard, l’absurdité n’est pas douloureuse ou compulsive. Ce qui se répète dans Cinéma Royal, ce n’est pas la violence, mais la banalité. Jeff ne possède pas non plus son Shining ; aucun pan n’illumine son existence. Là où le narrateur de Roy est professeur et peut ainsi nourrir son obsession pour The Shining grâce aux interprétations de ses étudiants, le personnage lessardien, lui, a tourné le dos à la littérature et à l’enseignement et se retrouve derrière un comptoir plutôt que derrière un bureau. Jeff se contente d’être barman à la taverne de l’hôtel Windsor, juste en face du Cinéma Royal, où il habite. Mais le cinéma n’est plus un cinéma, de même que l’hôtel n’est plus un hôtel. Louiseville n’est plus que l’ombre d’elle-même. « [L’]’Hôtel Windsor […] avait été jadis un endroit magnifique, au temps où Louiseville accueillait un grand nombre de voyageurs, des paysans et des commerçants, aussi, qui venaient des villages voisins s’y soûler ou recourir aux services de prostituées. C’était la grande époque » (CR, 9). Dans Cinéma Royal, contrairement à Ma vie rouge Kubrick, le passé passe. S’il en demeure des traces, celles-ci sont investies d’une nostalgie peu convaincante, puisque le lecteur est en droit de douter de l’âge d’or mythique de Louiseville.

« Let me have another glass of that terrible whisky. J’ignore pourquoi elle me parla en anglais. Cela me donna l’impression d’être de retour à la grande époque (sans l’avoir vécue) » (CR, 9-10). Comme Jack dans The Shining qui se croit en pleine réception de la « Gold Room » au début des années 1920, Jeff s’imagine tout à coup vivre dans le passé lumineux de Louiseville. Dans cet univers morne décrit par Lessard, il ne faut pourtant qu’un détail pour construire une passerelle entre deux strates temporelles ou entre deux univers fictionnels. Tous les récits de l’écrivain sont construits sur le modèle du labyrinthe, structure mythique qui encourage la multiplication des plis, des embranchements et des culs-de-sac[11]. Par le thème du double, entre autres, l’esthétique lessardienne repose aussi sur une communication – une fulgurance – entre les différents niveaux de la structure. Si les personnages veulent pénétrer le labyrinthe, ce n’est donc pas pour s’y retrouver, mais pour s’y perdre.

Figure 12

Illustration 12 : Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958). Récit d’une chute, Vertigo est d’abord le basculement dans la folie amoureuse de son personnage principal et de sa quête dans le monde des faux-semblants. Film mythique ayant pour ressort narratif une femme fatale qui s’avère être une femme double, Vertigo est l’une des clés de l’univers lessardien, que l’on soit à Louiseville ou à Lisbonne.

C’est d’abord par ce désir d’altérité que se définit le personnage de Jeff, suite à sa rencontre avec Luz Santander, la mystérieuse nouvelle cliente du bar, sans doute d’origine hispanique : « Je lui dis que je m’appelais Jean-François et aussitôt me sentis ridicule. J’aurais aimé être espagnol ou italien, j’aurais aimé ne pas m’appeler Jean-François » (CR, 17). C’est elle qui, parfois, se met à parler en anglais ou espagnol. Luz ne parlera d’ailleurs à personne d’autre qu’à Jeff, qu’elle vient voir tous les jours à la même heure, s’assoyant au bar pour boire avec lui. Mais, à l’exception de leur première rencontre, où la jeune femme, faute de mieux, commandera le whisky maison, elle boira toujours des vins exotiques, bouteilles extraterrestres pour l’ordinaire des consommations du bar. Luz ne fait d’ailleurs pas seulement que boire les vins ; elle les commente, les explique, leur donne une personnalité et les replace dans un vaste réseau sémantique dont elle seule possède le métalangage. Son savoir est vertigineux, surtout en comparaison à celui de Jeff (dont le métier est pourtant de servir de l’alcool et, en théorie, de conseiller ses clients sur ce genre de sujet). « Moi, je le trouvais bon, n’aurais su cependant le décrire, parler de son goût, de sa rondeur ou de sa sécheresse, je me souviens qu’il titrait 13,5 degrés » (CR, 18). Le discours de Luz sera autrement plus convaincant et imagé : « Je préfère les vins qui chuchotent aux vins qui crient. […] Les gran reserva sont ordinairement considérés comme les meilleurs vins, mais ils sont souvent très riches, très lourds, c’est un peu comme boire un steak. Et celui-ci, en plus, continua-t-elle en saisissant la bouteille entre le pouce et l’index, est beaucoup trop vanillé » (id.). L’erreur serait ici de croire que le discours sur le vin ne fait que décrire son objet[12]. Le langage exotique de Luz, même si artificiel, traversera de lumière les bouteilles et les coupes, leur insufflant une vie quasi magique. De même, Jeff sera envoûté par cette lumière et par ce langage, qui, à travers plusieurs voiles d’illusions, laissent entrevoir un monde nouveau. Si le narrateur de Ma vie rouge Kubrick tente de plonger dans l’abîme de l’image-cristal, le héros-narrateur de Cinéma Royal, lui, est aveuglé par une projection lumineuse qu’il suivra comme un Icare. À l’image des citations cinématographiques qu’il convoque, Cinéma Royal sera donc l’histoire d’une chute. Avec son aura de mystère, Luz est une attraction audiovisuelle dans laquelle on se perd. Formellement, elle est la cristallisation de toutes les femmes fatales qui peuplent l’intertexte sinueux du roman. S’il existe un code qui permet de comprendre la folie qui s’empare de Jeff, c’est bien celui du cinéma en tant que matrice du double et de l’illusion.

Lorsque Jeff végète dans son appartement, il lui arrive de sortir un livre au hasard de sa bibliothèque. Il affectionne particulièrement les récits policiers et les histoires de disparitions. Alors que Jeff espère se changer les idées et oublier son obsession pour Luz, la littérature, au contraire, l’y ramène sans cesse. Multipliant les références, utilisant les allusions comme autant de trompe-l’œil, l’écriture circulaire de Lessard gravite autour d’un centre absent – souvent une femme, comme c’est le cas dans la trilogie lisboète –, que tente vainement de combler un jeu baroque de reflets et de doubles. Le foisonnement de l’univers qui se stratifie sous nos yeux est inversement proportionnel à la réalité de ce qui lui sert de noyau. Le maquillage baroque n’est qu’un voile posé sur le vide. S’il fascine, c’est d’abord par son vertige. Toutefois, même si Un notaire peu ordinaire (Yves Ravey, 2013), Insoupçonnable (Tanguy Viel, 2006) et Les confitures de coings (Jacques Ferron, 1972) sont explicitement cités et commentés par le protagoniste, sans oublier les allusions plus subtiles faites aux incontournables de Lessard tels Vladimir Nabokov ou Thomas Bernhard, Cinéma Royal, à la différence des autres ouvrages de l’écrivain, est d’abord et avant tout construit sur des références cinématographiques[13]. On l’a dit, chacune des trois parties du film s’ouvre par un exergue issu d’un film (Rear Window, Manhattan Murder Mystery et Body Double). Hitchcock occupe la place centrale de cette triade, puisque les films de De Palma et d’Allen sont des reprises plus ou moins directes de Fenêtre sur cour, sans oublier la place prépondérante de Vertigo, matrice pour penser les thèmes du double et de l’obsession. Avec cette longue chaîne de références et de variantes sur un même thème – apparition et disparition d’une femme mystérieuse –, Cinéma Royal va multiplier et organiser la référence hitchcockienne en labyrinthe, pour mieux inviter le lecteur à s’y perdre.

Figure 13

Fenêtre sur cour sera le film le plus présent. Sans être aussi important pour Jeff que The Shining pour le narrateur de Ma vie rouge Kubrick, il s’agit tout de même d’un film qui fait pan :

Elle me posa des questions sur le Cinéma Royal. Je lui racontai que j’y avais vu Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, je devais avoir treize ou quatorze ans, qui passait en première partie des Gremlins. À cette époque, au début des années quatre-vingt, on présentait encore des programmes doubles au Cinéma Royal, et moi, j’étais allé voir Les Gremlins, je ne serais jamais allé de mon gré voir Fenêtre sur cour, qui se trouvait à nouveau dans les salles puisque, célébrant le trentième anniversaire de sa sortie, on en avait fait une réédition, développé de nouvelles bobines. J’avais tellement aimé Les Gremlins que j’étais retourné le voir quelques jours plus tard, j’avais donc également revu Fenêtre sur cour. (CR, 35)

C’est donc par hasard que le film d’Hitchcock, un beau jour, s’est immiscé dans la vie de Jeff. La situation rappelle celle du narrateur de Ma vie rouge Kubrick, qui découvre The Shining à la télévision, pour ensuite insister sur un détail. Après avoir critiqué l’artificialité de ses effets spéciaux, Jeff expliquera à Luz ce qui, dès son premier visionnement, a tout de suite capté son attention dans le chef-d’œuvre hitchcockien, sublimant des trucages d’un autre temps : « M’avait ébloui toutefois la beauté parfaite, radieuse de Grace Kelly, je l’avais aimée plus que l’intrigue, Grace Kelly était devenue pour moi la plus belle femme du monde » (CR, 36). Pour Jeff, Grace Kelly est le pan de Fenêtre sur cour. Dans le personnage de Lisa, elle incarne ce point qui nous regarde, à la fois au centre du film et hors de lui. Jeff est sans doute loin d’être le seul spectateur à avoir fantasmé devant une héroïne hitchcockienne. Toutefois, à l’inverse de Madeleine/Judy qui est immédiatement prise en chasse par Scottie dans Vertigo, Lisa sera délaissée par L.B. Jefferies – « Jeff », aussi interprété par James Stewart –, au profit d’une enquête sur une autre femme disparue. Si ce n’est pas par hasard que les protagonistes masculins de Cinéma Royal et Fenêtre sur cour portent le même patronyme, « Luz » n’est pas un prénom très éloigné de « Lisa ». Les deux histoires s’entremêlent donc, mais tout en conservant un léger décalage. C’est que, là où l’intrigue de Cinéma Royal est consacrée à la découverte progressive de la véritable identité d’une jeune femme par un héros-narrateur sous l’emprise de la romance, dans Fenêtre sur cour, le héros n’a d’yeux que pour ses voisins, qu’il espionne avidement, accumulant les détails incriminant sur l’un deux, qu’il suspecte d’avoir assassiné son épouse. Dans une scène célèbre, Hitchcock joue précisément sur le contrepoint entre, d’une part, la beauté physique de Lisa et son apparent désir pour Jeff (malgré sa jambe plâtrée…), et, d’autre part, le désintérêt de celui-ci pour les avances de plus en plus explicites de la jeune femme. Hitchcock s’amuse à dessein de ce décalage : alors que Jeff continue de fixer la fenêtre d’en face, le spectateur, lui, n’a d’yeux que pour Lisa (qui finira par rejoindre Jeff dans son enquête).

Figure 14

Illustration 14 : Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) :“Let’s start from the beginning again, Jeff. Tell me everything you saw.”

« J’avais déjà, moi aussi, fait la même erreur que L.B. Jefferies (James Stewart), me mis à penser à ces femmes que je n’avais pas assez aimées, dont je m’étais rendu compte trop tard, après les avoir quittées ou perdues, à quel point elles étaient merveilleuses » (CR, 85). Tandis que se dénoue l’intrigue de Cinéma Royal, Jeff se tourne de plus en plus vers Fenêtre sur cour, vers Lisa, en particulier, palliatif qui lui permet de surmonter les disparitions de Luz. Avez Luz, Jeff vit l’angoisse d’une femme qu’il ne peut oublier, car il n’arrive même pas à la connaître. Mais, au fond, le procédé est le même : Luz, comme Nina dans la trilogie lisboète[14], est le nom donné à la cristallisation d’un ensemble de figures féminines, qui fonctionnent comme autant de voiles couvrant la vérité. Être de fuite, elle est aussi une image de la multiplicité, de l’indécidable. Lorsqu’elle disparaît, c’est tout un réseau de désirs et de fantasmes qui se perd. Jeff doit alors se rabattre sur la fiction, au point où, de proche en proche, Fenêtre sur cour va organiser son quotidien, lui offrant réminiscences et révélations. La référence cinématographique gagne ici une complexité renouvelée :

J’allai ensuite farfouiller dans ma bibliothèque et tombai à ma grande surprise sur une vieille édition de poche d’un recueil de William Irish intitulé Fenêtre sur cour, dont je doutais qu’il m’appartînt et dans lequel se trouvait la nouvelle du même titre (en anglais, « It Had To Be Murder »). La coïncidence entre cette découverte et la conversation de la veille, à propos de ce film que j’avais revu plusieurs fois depuis mes treize ans, me donna envie de lire le texte qui en constituait l’origine. Je fus surpris de constater que Grace Kelly, ou plutôt le personnage féminin qu’elle incarnait et dont j’avais oublié le nom, n’existait pas chez Irish. J’avais beau savoir que la nouvelle avait été écrite en 1942, donc bien avant le scénario (le film de Hitchcock date de 1954), je vécus cette absence comme une inquiétante disparition. (CR, 44)

Lisa est une création cinématographique. Voilà qui éclaire la véritable nature de Luz. La nouvelle, d’ailleurs, fait porter sur les épaules d’un seul personnage plusieurs rôles que le film choisira d’essaimer à travers différents protagonistes, ce que ne manque pas de commenter Jeff, qui, relisant la nouvelle d’Irish pour creuser ses impressions, va à nouveau multiplier les liens avec sa propre histoire, faisant de cette fiction le centre de sa mythologie personnelle :

Je ne comprenais pas l’intérêt du personnage masculin de Sam, l’assistant de Hal Jefferies, qui tenait à lui seul les rôles de Stella (l’infirmière de la compagnie d’assurances) et de Lisa Carol Fremont (Grace Kelly). […] Dans ce récit dont le cœur de l’intrigue était la disparition d’une femme (Anna Thorwald), Irish donnait l’impression d’avoir voulu les éliminer toutes. Il n’y avait aucun personnage féminin dans la nouvelle, c’est Hitchcock et son scénariste qui avaient inventé Lisa, Stella, Miss Torso et Miss Lonelyhearts. La suppression des femmes de la nouvelle d’Irish me parut à ce moment, dans l’attente de Luz, avoir un sens. J’étais atterré par son absence. (CR, 86)

Tout l’art romanesque de Lessard repose sur un tel équilibre entre cristallisation, disparition et réfraction. Ce jeu de la bobine représente la véritable intrigue de ses récits. Ce qui compte, ce n’est jamais la résolution de l’enquête, mais le nombre de fils qu’elle aura réussi à nouer, les fort-da qu’elle aura su enchaîner. Comme le narrateur de Ma vie rouge Kubrick qui insiste sur les changements opérés par le réalisateur de The Shining sur le roman éponyme de Stephen King – au point où ce dernier, dans une nouvelle disparition, refusera que son nom apparaisse au générique –, Jeff se livre au jeu des dix différences : différences entre la nouvelle et le film, entre le film et la vie, entre la vie et l’imaginaire. Un tel dispositif, éminemment ludique, explique aussi la mécanique de l’écriture différentielle de Lessard où ce sont toujours les mêmes modestes éléments qui se répètent, disparaissent, puis réapparaissent là où on ne les attendait pas. L’ordinaire de ce qui est répété ne rend la transformation que plus inquiétante encore.

Enfin, la différence la plus significative est peut-être celle entre la réalité et le souvenir. L’élément temporel se manifeste entre autres à travers un détail, qui à première vue pourrait passer inaperçu. Encore une fois, il est question de Fenêtre sur cour :

je me souviens d’avoir trouvé pour le moins malhabiles, du haut de mes treize ans, certains effets spéciaux comme l’arrivée de Grace Kelly en hélicoptère. Je ne crois pas qu’elle arrive en hélicoptère, objecta Luz. Dans tous les cas je continuais de me demander où pouvait-on, à cette époque, faire atterrir un hélicoptère dans Greenwich Village. Cette réflexion, bien sûr, je ne me la fais qu’aujourd’hui, c’était plutôt, alors, l’aspect archaïque du truquage qui m’avait heurté dans cette scène, de même lors de la chute au ralenti de L.B. Jefferies de la fenêtre de son appartement après un combat ridicule dans sa chaise roulante avec Lars Thorwald, le meurtrier. (CR, 35-36)

L’image de Grace Kelly débarquant par hélicoptère est en effet assez fantaisiste, et de fait elle n’existe pas. Or, Jeff n’a pas complètement tort, puisqu’il y a bel et bien un hélicoptère dans Fenêtre sur cour, mais celui-ci, a priori, n’a que peu de choses à voir avec la jeune femme. Toutefois, là où le protagoniste de Lessard a raison, c’est dans son association entre hélicoptère et facticité. Au début du film, l’appareil fait irruption dans le champ de vision de Jeff alors que celui-ci, en conversation avec son éditeur, observe nonchalamment la vie new-yorkaise de l’immeuble d’en face. Par cette belle journée, deux jolies voisines s’installent sur leur balcon pour profiter du soleil. Cachées par un muret, Jeff ne peut les voir, mais il ne peut manquer de remarquer qu’elles ont enlevé l’essentiel de leurs vêtements, lancés sur la rambarde. Tout à coup apparaît l’improbable hélicoptère, au cockpit de verre. Le pilote a beau jeu de trouver le meilleur angle pour apprécier le spectacle privé de ce Greenwich Village caniculaire. Mais, pour le spectateur d’aujourd’hui – et sans doute aussi pour le spectateur de l’époque –, la présence de cette machine paraît pour le moins incertaine. On voit bien que l’hélicoptère ne vole pas réellement au-dessus de l’immeuble (surtout si l’on sait que le film a été entièrement tourné en studio). Toute cette petite vie de quartier qui nous est montrée à l’écran est donc on ne peut plus artificielle (et elle se présente comme telle). C’est bien cela que retient Lessard, cette recherche de la vérité à travers l’artifice, résoudre une enquête dans ce labyrinthe d’apparences et de signes trompeurs. L’hélicoptère est aussi improbable dans Greenwich Village que l’est Luz dans la rue principale de Louiseville.

Figure 15

Illustration 15 : Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954). Plus encore que la beauté de Grace Kelly, l’hélicoptère incrusté est un artifice qui fait dérailler le système parfait de l’œuvre.

Figure 16

Incarnant à la fois la naissance du voyeurisme dont souffrira bientôt Jeff, de même qu’une intervention du dehors dans ce huis clos new-yorkais, l’arrivée de l’hélicoptère souligne aussi les limites de l’illusion cinématographique : ce que regarde le spectateur, ce n’est pas tant l’hélicoptère lui-même que le trucage qui le rend visible. Il s’agit d’un procédé d’incrustation : superposition d’un objet ou d’un personnage sur un arrière-plan qui ne lui appartient pas. Dans le cas de Fenêtre sur cour, ce qui trahit si distinctement l’artifice est le mouvement saccadé de l’hélicoptère et l’improbable rotation de son hélice. Bien sûr, il est possible de seulement blâmer les techniques de trucages des années 1950, mais il faut aussi prendre conscience que ce plan d’hélicoptère, ostensiblement faux, apparaît après le célèbre mouvement de caméra qui ouvre le film : avec beaucoup de fluidité, la caméra circule de photographie en photographie dans l’appartement de Jeff, nous racontant par la bande l’histoire du personnage. Connaissant la maîtrise absolue que représente le canon cinématographique hitchcockien, on est alors en droit de se demander si cet accroc à l’image n’est pas d’une manière ou d’une autre souhaité par le maître du suspense. À la parfaite fluidité du plan d’ouverture, succède l’artificialité, peut-être non moins voulue et maîtrisée, de l’apparition de cet hélicoptère impossible.

Figure 17

Figure 18

Illustration 18 : Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958). « L’étrange syntaxe du dédoublement et de la doublure » (Éric Rohmer, « L’hélice et l’idée »).

« Tout fait cercle, mais la boucle ne se boucle pas, la révolution nous conduit toujours un peu plus profond dans la réminiscence. Les ombres succèdent aux ombres, les simulacres aux simulacres, non point comme les cloisons qui s’escamotent ou des miroirs à l’infini reflétés, mais par une espèce de mouvement plus inquiétant encore et qui possède à la fois la mollesse du cercle et le tranchant de la droite » (Rohmer 1959, 50). Dans cet article célèbre, « L’hélice et l’idée », Éric Rohmer offre une description, non pas de Cinéma Royal – on pourrait en effet s’y méprendre –, mais de Vertigo. Il voit dans ce film un motif récurrent : celui de l’hélice, qui se double en spirale. Plus récemment, Elie During a repris cette idée, en la poussant un peu plus loin : la figure que dessine l’architecture impossible de Vertigo – les rues de San Francisco offrant d’ailleurs une sorte d’anticipation de l’hôtel Overlook – est celle du ruban de Möbius, « surface non orientable propice à la saisie, dans une intuition unique, de l’étrange syntaxe du dédoublement ou de la doublure » (2010, 73). L’association erronée qu’effectue le personnage de Lessard entre l’hélicoptère et l’arrivée de Lisa invite à penser que Fenêtre sur cour, par le mouvement aberrant de l’hélice, anticipe cette figure, qui trouvera son plein potentiel d’expression dans Vertigo. L’existence douteuse de l’hélicoptère représente une plongée du côté de l’artifice ; pour le personnage, elle fonctionne comme une traversée du miroir, un basculement dans le monde du voyeurisme et des fantasmes. Consciemment ou non, ce que Lessard retient d’Hitchcock, c’est donc, d’une part, la topographie de l’illusion et du double, et, d’autre part, la plongée dans la subjectivité des personnages, élément déterminant de la poétique hitchcockienne. Dans Nina, Lessard nommera cet aspect dont souffrent la plupart de ses personnages masculins : ils entretiennent tous des « hallucinations romantiques » (Lessard 2012, 237). Dans Cinéma Royal, Jeff se prend pour un héros de cinéma, à l’image du personnage du même nom de Fenêtre sur cour. Il ne s’agit plus toutefois d’éviter un meurtre ou de retrouver le meurtrier, mais, seulement, de devenir le chevalier servant d’une princesse imaginaire, paradoxalement plus réelle que toutes les autres femmes « transparentes » de sa vie. C’est sur ce point qu’il nous faut conclure.

« Quel affreux réalisateur! bondit Luz » (CR, 36) ; « Quel mauvais réalisateur! s’affligea Luz » (CR, 93). Dans les deux cas, il est question de Brian De Palma, souffre-douleur attitré de Lessard[15]. Pourtant, Cinéma Royal offre une place privilégiée à Body Double, film ouvertement hitchcockien où De Palma reprend les thèmes et les enjeux de la trilogie formée par Fenêtre sur cour, Vertigo et Psycho. Après Fenêtre sur cour, il s’agit de l’intertexte filmique le plus travaillé dans le roman, qui en offre d’ailleurs un long résumé. Malgré leur opinion négative du réalisateur, ce sera pourtant le seul film que Jeff et Luz verront ensemble. Ils iront même, dans leur quotidien, jusqu’à en rejouer certaines scènes, en particulier les scènes de filatures. Comme Fenêtre sur cour, c’est un film qui a rapidement acquis une importance personnelle pour le héros-narrateur, d’abord son actrice principale, Melanie Griffith, mais aussi en raison de la place qu’il occupe dans la chronique de Louiseville : « J’avais aussi assisté à deux représentations de ce film, le tout dernier présenté au Cinéma Royal avant sa fermeture définitive qui m’avait causé une grande désillusion, l’impression que mon univers se rétrécissait, que la ville se refermait sur elle-même, sur moi » (CR, 37). Mais, comme toujours chez Lessard, cette affirmation sera implicitement démentie et renversée : la référence à Body Double est plutôt synonyme d’un essaimage et d’une dispersion. L’univers n’est pas en train de se refermer sur lui-même mais, au contraire, d’engendrer de nouvelles connexions et de nouveaux raccords.

Figure 19

Illustration 19 : Body Double (Brian de Palma, 1984). « Jake devient obsédé par cette femme et, le lendemain, observe à nouveau son numéro d’effeuilleuse » (Patrice Lessard, Cinéma Royal).

Le film de De Palma, déjà, redouble Fenêtre sur cour et le complexifie. Aussi, plus encore qu’au Jeff d’Hitchcock, c’est à Jake, le héros romantique de Body Double que ressemble le personnage de Lessard, dont il partage l’ambiguïté : « On ne se résout pourtant pas à considérer Jake comme un pervers sexuel, on le devine habité, si j’ose dire, par un objectif plus noble qu’on pourrait apparenter à l’esprit chevaleresque (analysant la chose froidement, on en viendrait immédiatement à la conclusion que Jake est fou à enfermer, comme la plupart des chevaliers) » (CR, 94). Illusion romantique et esprit donquichottesque, voilà également les principaux traits de Jeff. Plutôt que de continuer ses études littéraires pour commenter ou même écrire des livres, il préfère en vivre les histoires. Aussi, Lessard utilise Body Double pour multiplier les fausses pistes, par exemple en reprenant le nom de certains personnages. C’est le cas de Sam Bouchard, le maître du jeu dans Body Double, qui utilise la naïveté de Jake pour orchestrer le meurtre de sa femme, qui, dans Cinéma Royal, devient – peut-être – Samuel Bouchard, le « plus vieil ami » (CR, 47) de Jeff, qui réapparaît mystérieusement après plusieurs années d’absence, au moment précis où s’enclenche la passion pour Luz. Parangon de l’artifice, Body Double est également cité lorsque Jeff souhaite décrire un sentiment d’étrangeté et de duplicité. Ce sera le cas lors de son premier baiser avec Luz, qui rappelle une scène du film de De Palma, la plus artificielle d’entre toutes, celle d’un baiser filmé en travelling circulaire où le réalisateur tente d’exprimer la passion amoureuse qui habite le personnage de Jake et, en même temps, toute la facticité de celle-ci : « Tout cela, toutefois, me sembla faux, sans doute à cause du trop-plein d’émotion. Je ne suis pas en train d’affirmer que son élan vers moi, que son baiser n’étaient pas sincères. La scène, pourtant, avait quelque chose d’irréel, de factice, deux acteurs mal dirigés, comme dans un film de Brian De Palma » (CR, 68). On retrouve ici l’artificialité de l’hélicoptère hitchcockien, mais avec une dimension ludique supplémentaire. Quoi qu’il en pense, Lessard a ainsi fait sien le cinéma de De Palma, l’a adapté à sa mythologie personnelle. Puissant révélateur de l’artifice, Body Double est un créateur de pans, un dispositif visant à accentuer l’investissement personnel qu’un sujet peut mettre dans une œuvre d’art, même s’il la juge insignifiante.

Figure 20

Figure 21

« [P]lus on enquête sur quelque chose, moins on apprend » (Berthomieu 2011, 670). Cette phrase de De Palma s’applique parfaitement à la poétique romanesque de Lessard, au point où l’on en vient à se demander si les critiques de l’écrivain à l’endroit du réalisateur ne sont pas, au fond, qu’un vaste écran de fumée masquant un air de famille entre deux créateurs. Le problème qu’affronte Cinéma Royal est d’ailleurs semblable à celui que De Palma a déjà tenté de résoudre avec Body Double : comment créer du romantisme à partir d’une figure médiocre[16] ? La façon dont il aborde les figures féminines est semblable : « la femme depalmatienne est un rêve, une abstraction, une silhouette, mais aussi un corps érotique, exhibé, soumis au voyeurisme » (Berthomieu 2011, 683). Toutefois, là où De Palma, après avoir fait plonger ses personnages au centre du mensonge et de la manipulation, va proposer in extremis une conversion qui nous amènera à croire à nouveau au pouvoir des images, Lessard, lui, va retirer cette manifestation finale de la vérité, au profit d’une accentuation toujours croissante de l’indécision. Pourtant fondé sur l’ontologie de la preuve, le cinéma ne vient pas rassurer la littérature sur l’existence concrète, matérielle, des choses. Il sera plutôt un vecteur d’intranquillité. Cinéma Royal est intéressant pour cela : il ne s’agit en rien d’un hommage au cinéma d’Hitchcock ou de De Palma, voire un hommage au cinéma tout court, mais une démonstration active que l’intermédialité doit produire de l’incertitude et encourager les différences. Si la belle époque du cinéma est révolue – à Louiseville comme ailleurs –, si le cinéma lui-même a disparu, il en demeure tout de même le souvenir de l’expérience des films qui nous amènent à devenir enquêteurs de nous-mêmes en nous lançant dans les dédales du fantasme.

« Une voix travaillée, étrangère, en quelque sorte, une voix qui n’existe pas » (CR, 41). Voilà ce que Jeff recherche dans l’écriture. Car, oui, même s’il insiste sur sa fuite du milieu universitaire et du monde des lettres, sur son adieu à la littérature, Jeff est tout de même l’auteur de Cinéma Royal. Nombreux sont les passages où l’écriture est mise en scène, avec une constante, celle, précisément, de la difficulté propre à l’acte d’écrire : « [L]’odeur des cheveux de Luz, j’aurais aimé être capable de la décrire plus clairement » (CR, 46) ; « Je n’aime pas écrire ces choses qui semblent, au-delà de la coïncidence, n’avoir à faire que de très loin avec l’histoire de Luz » (CR, 126) ; « J’ai du mal (une fois de plus) à décrire l’émotion qui m’étreignit à la lecture de cette carte postale » (CR, 138). Pour être véridique, l’écriture ne doit pas être fidèle à ce qu’elle tente de décrire, mais, au contraire, elle doit se perdre dans son objet, se perdre, surtout, dans le fait même de le décrire. Les répétitions qui définissent la poétique de Lessard ciblent cet enjeu central : les mots sont toujours les mots des autres. Pour être significative, la littérature doit témoigner de cette altérité inhérente au langage. À la recherche d’un langage universel, travaillant les clichés et les stéréotypes, le cinéma (hollywoodien, surtout) est un allié redoutable dans ce détournement des certitudes, dans ce devenir-autre.

L’empire de ces lois inconnues

« Tout avait l’air faux, emprunté » (CR, 127), pensera Jeff une fois entré par effraction dans la maison de Luz et de son mari, où il volera l’argent nécessaire pour prendre la fuite vers New York (abîme dans lequel désirent s’engouffrer tous les personnages lessardiens, qu’ils soient à Louiseville, Montréal, Madrid ou Lisbonne). Si Jeff veut quitter sa ville natale, c’est pour retrouver Luz, dont la dernière fugue semble définitive. À travers des indices fortuits, il en déduit qu’elle l’attend à New York. Ils avaient d’ailleurs déjà évoqué l’idée de cette fuite, le projet de changer de vie. Mais où peut bien se cacher Luz ? Sans doute aidé par l’alcool, Jeff arrivera à la conclusion suivante : elle ne peut être que dans l’immeuble qu’épient Jeff et Lisa dans Fenêtre sur cour. On entre dans une topographie imaginaire, un « espace de désorientation » (During 2010, 68) digne des plus grands artifices d’Hollywood : « Je découvris […] sur le web une série d’articles dont les titres renvoyaient au film Rear Window et appris que, à l’ouest de 6th Avenue, 9th Street devient Christopher Street, et que c’est bel et bien la cour intérieure du 125 Christopher Street qui avait inspiré la scénographie de Rear Window. J’avais enfin mon point de départ » (CR, 142-143). La folie romantique de Jeff l’amène ainsi à vivre au sein de l’artifice, à plaquer sur la géographie new-yorkaise l’espace imaginaire de la fiction. Le projet est d’ailleurs doublement faux, puisque, comme Jeff le souligne lui-même, il marche dans les pas des personnages interprétés par Woody Allen et Diane Keaton dans Manhattan Murder Mystery, qui suspectent que leur voisin d’immeuble a assassiné son épouse, reprenant le geste de (l’autre) Jeff et de Lisa. L’univers new-yorkais n’est qu’un vaste réseau de doubles, redondances et répétitions, que Jeff explore comme autant de moyens de devenir quelqu’un d’autre, non sans quelques courts-circuits : « Tout y était tel que dans Manhattan Murder Mystery. Je levai aussitôt les yeux vers les fenêtres des appartements de Christopher Street, les stores du 2nd Rear étaient baissés. Je regardai derrière moi, identifiai sans peine l’appartement de Hal Jefferies » (CR 158-159). Il est d’ailleurs conscient de l’improbable aventure dans laquelle il s’est lancé, tentant de retrouver Luz dans la réalité par les indices laissés dans la fiction. « Je ne savais toujours pas ce que je trouverais au 125 Christopher Street, probablement rien, tout cela était pour le moins tiré par les cheveux, je parle des communications codées de Luz, du 525 Benedict Ave, 4th Rear devenu 125 West 9th Street, 2nd Rear, adresse fictive elle-même transposée en 125 Christopher Street, 2nd Rear » (CR, 159-160). Arrivé à ce point, Cinéma Royal atteint la parfaite coexistence de l’art et de la vie, de l’artifice et de l’authentique. Plus encore, il n’y a plus de différence entre les œuvres elles-mêmes, qui participent toutes d’un même univers. Cinéma Royal est le récit de la porosité absolue des frontières qui jalonnent nos expériences esthétiques et sentimentales, se repliant sans cesse l’une dans l’autre, multipliant les raccourcis, les connexions et les passages secrets. Aussi, contrairement aux autres romans de Lessard, où l’enquête devient de moins en moins lisible plus le récit progresse, Cinéma Royal, tout en reprenant généralement ce procédé, se termine malgré tout sur une révélation : « Luz était assise sur le lit d’Anna Thorwald, les mains croisées sur son giron. Je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la joie, peut-être à de la panique. Cherchant Gloria Revelle, j’eus l’impression de retrouver Melanie Griffith » (CR, 164). Se faisant enquêteur comme les personnages de Manhattan Murder Mystery, Jeff reconfigure la topographie new-yorkaise depuis les interférences entre le film d’Allen et celui d’Hitchcock, pour mieux tomber face à face avec les deux personnages féminins de Body Double, lui-même reprenant ceux de Vertigo[17]. Suite à cette révélation, l’enquête se termine par une question de Luz, la même que le petit pan de mur jaune posait jadis à Bergotte : « Qu’est-ce que tu fais là ? ». C’est la question de l’œuvre d’art.

Figure 22

Illustration 22 : Manhattan Murder Mystery (Woody Allen, 1993). L’intrigue de cette histoire hitchcockienne se résout dans la finale d’un autre film, La dame de Shanghai (Orson Welles, 1947). Comme chez Lessard, les questions posées par une œuvre ne trouvent leurs réponses – toujours partielles – que dans une autre œuvre.

Figure 23

Illustration 23 : The Shining (Stanley Kubrick, 1980). Roy fait un pas de plus par rapport à la poétique baroque de Lessard, en montrant que ce ne sont pas seulement les œuvres d’art qui rendent possibles de tels jeux de miroir.

« Quand j’avais l’âge de ma fille, Aurore, sur la boîte de céréales Corn Flakes se tenait assis un enfant mangeant ses céréales devant une boîte de Corn Flakes, sur laquelle devait se tenir un enfant mangeant ses céréales devant une boîte de Corn Flakes sur laquelle devait se tenir un enfant mangeant… et ainsi de suite. Le gosse que j’étais, qui mangeait lui-même ses céréales Corn Flakes, se sentait aspiré, absorbé par l’image sur la boîte » (MV, 93). Ma vie rouge Kubrick le montre également : les œuvres d’art n’ont une valeur que si elles nous aspirent. Ce fragment – intitulé « Gide et les corn flakes » – est particulièrement important pour comprendre le projet de Roy, puisqu’il montre que l’effet n’est pas unique aux grandes œuvres de la culture, mais à tous les objets quotidiens qui nous entourent et qui ne demandent qu’une occasion pour bâtir de nouveaux pans à nos existences. Le contrôle paranoïaque qu’exercent Kubrick ou Hitchcock sur leurs œuvres est ainsi contrebalancé par la mise en abyme d’une simple boîte de céréales, qui possède un effet non moins envoûtant. « Au XXe siècle, les gens se préoccupent toujours plus de magie, d’expérience mystique, d’élan transcendant, de drogues hallucinogènes, de foi en une intelligence extraterrestre, etc. Aussi, en ce sens, le fantastique, le surnaturel, le documentaire magique, comme vous voulez, se rapprochent de l’esprit de l’époque bien plus que le naturalisme » (Berthomieu 2011, 408), disait Kubrick en entrevue. Évoqué par le cinéaste lui-même, ce terme de « documentaire magique » qualifie non seulement ses propres films, qui abordent des questions historiques graves par le biais de symboles et de messages codés, mais aussi il paraît s’appliquer assez adéquatement au projet autofictionnel et essayistique de Roy. Documentaire sur le fonctionnement de l’esprit humain, Ma vie rouge Kubrick est une tentative d’écrire sur soi, de retracer l’histoire de sa vie – réelle ou imaginaire – par l’énigmatique puissance d’énonciation de The Shining, monolithe porteur de tous les secrets humains et non humains. Mais si les circuits personnels et cosmiques tracés par Ma vie rouge Kubrick sont semblables dans leur résultat à la porosité des frontières qui caractérise la fin de Cinéma Royal, il faut également noter que les chemins pour arriver à un tel degré de coexistence sont pour leur part bien différents. L’idéal romantique repris et pastiché par Lessard ne pourrait pas être plus éloigné du projet kubrickien, qui tente précisément de se défaire du romantisme et du XIXe siècle. Roy se positionnera dans ce sillage. Son narrateur est certes fasciné par le film, mais en aucun temps il ne veut en rejouer l’intrigue, tout à l’inverse de la folie chevaleresque de Jeff. Au contraire, le pan de l’œuvre fonctionne comme une manière de se défaire des illusions du passé pour affronter la réalité – le mal – telle qu’elle est, et non plus telle que des forces inconnues voudraient qu’elle soit.

« Ce qu’on peut dire, c’est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le faix d’obligations contractées dans une vie antérieure […]. Toutes ces obligations qui n’ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent […] et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d’y retourner, revivre sous l’empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous en portions l’enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracées » (Proust 1988, III:693). Ces remarques quasi mystiques – qui pourraient également s’appliquer aux personnages de Roy et de Lessard – du héros-narrateur proustien servent à poser la question de la mort de Bergotte, suite à sa découverte du petit pan de mur jaune. L’idée est la suivante : si une force mystérieuse a œuvré à travers la main de Vermeer pour l’amener à peindre la Vue de Delft, recommençant vingt fois le détail du tableau qui, plusieurs centaines d’années plus tard, happera un autre artiste de génie, il nous est alors permis de croire à l’hypothèse d’une forme d’éternité de l’âme et de monde supérieur qui expliquerait en partie les mystères du nôtre. « De sorte que l’idée que Bergotte n’était pas mort à jamais est sans invraisemblance » (id.). Être happé par la fulgurance d’une œuvre – ou de quelque chose qui, par là, devient œuvre – revient à sentir la présence de ce monde autre d’où émaneraient les lois qui, que nous le sachions ou non, dictent nos existences.

Figure 24

Illustration 24 :Vue de Delft, détail (Johannes Vermeer, 1659-1660) Crédit : Patrice Louis, Le fou de Proust. Entité multiple, le pan proustien disparaît pour mieux réapparaître. Par là, il est la parabole sans cesse renouvelée de la puissance des œuvres d’art et de la fulgurance du réel.

Le pan est une fenêtre ouverte sur ce monde – « l’Un-dans-l’Autre » (Didi-Huberman 1985, 48) –, d’où l’immense difficulté de le décrire, car il s’agit de traduire sans invraisemblance quelque chose d’invisible et d’imperceptible, dont on ne reçoit que les effets et les altérations.

Appendices

Notes

-

[1]

L’auteur remercie le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et les bourses postdoctorales Banting pour leur soutien. Cette étude constitue une extension contemporaine et québécoise à un projet de recherche en cours, « Le roman français à l’ère du cinéma : des anticipations au Nouveau Roman (1883-1965) ». Merci également à David Bélanger et Guillaume Lavoie.

-

[2]

Sur cette parabole de la création artistique, voir Carrier-Lafleur, Thomas et Lavoie, Guillaume (2017). Notons d’ailleurs que la description proustienne correspond pas à un seul point précis du tableau, mais à au moins trois. Ce qui apparaissait unique à l’écrivain s’essaime pour nous dans la multiplicité.

-

[3]

Ci-après MV.

-

[4]

Ci-après CR.

-

[5]

Le corpus littéraire québécois comprend plusieurs autres œuvres qui s’inscrivent dans cette même filiation avec le cinéma. À titre indicatif, on notera ceux-ci : tous les romans d’Andrée A. Michaud, Copies conformes (Monique Larue, 1998), Nous mentons tous (Normand de Bellefeuille, 1999), Pleurer comme dans les films (Guillaume Corbeil, 2009), Conséquences lyriques (Pierre Yergeau, 2011), La nuit des morts-vivants (François Blais, 2011), Hongrie-Hollywood Express (Éric Plamondon, 2011), Rose Brouillard, le film (Jean-François Caron, 2012), Griffintown (Marie Hélène Poitras, 2012), Igor Grabonstine et le Shining (Mathieu Handfield, 2014), Des explosions (Mathieu Poulin, 2015), La vie rêvée de Frank Bélair (Maxime Houde, 2017).

-

[6]

Voir la préface d’Alain Bergala à Rossellini (1988), « Roberto Rossellini et l’invention du cinéma moderne ».

-

[7]

Un survol de la réception critique de l’ouvrage montre aisément le malaise que provoque sa classification.

-

[8]

Dans la genèse de Ma vie rouge Kubrick, le suicide de la mère est réel, mais le meurtre est issu d’une histoire racontée qui circule dans la mythologie familiale de l’auteur.

-

[9]

La remarque n’est pas tout à fait juste, puisque Cantat n’a jamais été le gendre de Trintignant. À l’époque du meurtre, sa fille Marie était l’épouse de Samuel Bencherit. On trouve aussi une autre erreur factuelle dans Ma vie rouge Kubrick, lorsque le narrateur mentionne que Paths of Glory (Les sentiers de la gloire, 1957) est le premier long métrage du réalisateur (voir le fragment « Au bout du sentier de la gloire »), alors qu’il s’agit de son troisième. Le dispositif paranoïaque créé par Roy fait toutefois en sorte que l’erreur, qui peut provenir de son narrateur fou, ne lui est pas directement attribuable.

-

[10]

Sur l’œuvre de Lessard, voir Bélanger (2017).

-

[11]

Voir, évidemment, Deleuze (1988).

-

[12]

Sur le goût du vin comme construction langagière et sociale, voir Hennion (2015).

-

[13]

On notera néanmoins que Lessard renvoie aux univers filmiques de Cassavetes et de Fellini dans L’enterrement de la sardine, de même que Nina, en plus de renvoyer au cinéma d’Almodovar, cite déjà Rear Window et Body Double, annonçant ainsi le développement que ces deux films connaîtront dans Cinéma Royal.

-

[14]

« […] de toutes les femmes transparentes qui se sont superposées dans ma mémoire, il ne reste aujourd’hui que Nina […] » (33).

-

[15]