Abstracts

Résumé

Des plastiques colorés sur une plage, des tracteurs sur l’estran[18], le marais et ses cabanes. Le décor est posé pour évoquer l’usage de la photographie dans une recherche portant sur le groupe professionnel des ostréiculteurs. L’article explore le cheminement méthodologique d’une sociologue mobilisant pour la première fois les images dans une enquête, s’interrogeant sur le statut de celles-ci. Trois corpus de photographies sont venus nourrir la compréhension de cette profession dont la trajectoire ascendante à l’échelle des individus comme du collectif est ralentie par la crise environnementale. L’identité sociale de ces ostréiculteurs oscille entre tradition et quête d’une certaine image de modernité, s’incarnant notamment dans un rejet récurrent du désordre. Une culture historique de l’aléa, intégrant plus ou moins la question du changement climatique, les incite à engager de nouvelles stratégies d’adaptation.

Mots-clés :

- ostréiculteurs,

- professions,

- sociologie de l’image,

- littoral,

- ethnographie

Abstract

Colourful plastic on a beach, tractors on the foreshore, sheds in the salt marshes… The stage is set to describe the use of photography in research on the occupational group of oyster farmers. This article explores the methodological process of a pioneering sociology that uses images in a study, exploring the status of these images. Three corpuses of photographs were used to further our understanding of this profession, which has seen the upward trajectories of both individuals and collectives hampered by the environmental crisis. The social identity of these oyster farmers vacillates between tradition and the search for a certain image of modernity, which tends to appear as a recurrent rejection of disorder. Their historical culture of working with hazards, including, to a certain degree, climate change, encourages them to engage in new adaptation strategies.

Keywords:

- Oyster farmers,

- occupations,

- visual sociology,

- shoreline,

- ethnography

Resumen

Plásticos de colores en la playa, tractores en la zona intermareal, la marisma y sus cabañas. La escenografía es ideal para evocar el uso de la fotografía en una investigación que trata sobre la comunidad de personas ostricultoras profesionales. El presente artículo explora el recorrido metodológico de un sociólogo que por primera vez emplea imágenes para realizar una encuesta y reflexiona sobre la función de estas. Se han utilizado tres corpus de fotografías para comprender mejor esta profesión, cuya trayectoria ascendente tanto para los individuos como para el colectivo ha perdido intensidad como consecuencia de la crisis ambiental. La identidad social de estas personas ostricultoras oscila entre la tradición y la búsqueda de una cierta imagen de modernidad, representada particularmente por una aversión recurrente al desorden. Una cultura histórica de lo imponderable, con distintos niveles de integración de la problemática del cambio climático, los incita a adoptar nuevas estrategias de adaptación.

Palabras clave:

- ostricultores,

- profesiones,

- sociología de la imagen,

- zona costera,

- etnografía

Article body

i. introduction

1. Une histoire de plastiques

Des plastiques colorés sur une plage, des tracteurs sur l’estran ; un marais et ses cabanes. Le décor est posé pour restituer l’usage de la photographie dans une enquête sociologique dédiée au groupe professionnel des ostréiculteurs. Entre terre et mer, une campagne de nettoyage de friches ostréicoles est prétexte à l’analyse monographique d’un micro-terrain du littoral atlantique[1], visant à comprendre la construction identitaire de ceux et celles qui l’exploitent, s’intéressant notamment aux remaniements provoqués par la crise environnementale. Dans la tradition de la sociologie des professions dont l’histoire « est jalonnée d’images qui témoignent de la manière dont ils se voient eux-mêmes ou souhaitent être vus » (Brouquet et al., 2016, p. 1), cet article est une invitation à explorer les conditions dans lesquelles l’image facilite l’entrée sur un terrain professionnel jugé a priori discret et permet de contourner les rhétoriques de communication dictées par les représentants de la profession.

Il évoque aussi le processus de vigilance épistémologique mis en oeuvre, sachant qu’« il y a rhétorique de l’image comme il y a rhétorique du discours » (Terrenoire, 1985, p. 514).

Le projet est de présenter comment une sociologue n’inscrivant pas directement ses travaux dans les courants historique et contemporain de la sociologie visuelle s’empare néanmoins de l’image pour résoudre des questions méthodologiques et épistémologiques émergeant de son terrain d’enquête.

L’objectif essentiel de cette prise de recul réside dans la démonstration de l’évolution d’habitudes méthodologiques par l’introduction d’images et la discussion des questions nouvelles que celle-ci soulève.

C’est pourquoi nous n’approfondirons pas l’exposé des résultats ni leur discussion à travers la grille de la sociologie des groupes professionnels. Nous ne ferons qu’évoquer les références à la tradition ethnographique et les autres recherches portant sur des professions du littoral.

Dans une première partie, une rapide auto-socioanalyse identifie les éléments de socialisation susceptibles d’éclairer cet attrait pour l’image. Nous présentons ensuite le choix d’une approche ethnographique, tout en interrogeant les différentes modalités d’appui sur la photographie. Enfin, nous commenterons la valeur ajoutée des images dans la compréhension de ces organisations professionnelles. Pour cela, une sélection des résultats jugés les plus significatifs est présentée pour une mise en lumière de cet usage contextualisé des photographies.

La conclusion évoquera la pertinence d’un transfert de cette méthode articulant observation, participation et photographie dans l’exploration de groupes professionnels aux prises avec la question climatique.

2. La friche, cheval de Troie d’une enquête sociologique

Une inhabituelle densité de déchets plastiques ostréicoles amoncelés sur une plage suscite l’indignation locale. La relation est établie avec l’existence d’anciennes concessions abandonnées dans les années 1970 non remises en état comme la loi pourtant le prévoit. Une société coopérative de protection des océans, gestionnaire des bacs à marée[2] (nommée T. dans le texte), s’est associée à un petit groupe d’ostréiculteurs et à des chercheurs et chercheuses en sociologie, géographie et écotoxicologie. La demande de la société T. aux sciences humaines visait une meilleure compréhension du rapport au territoire et à la question environnementale des habitant·e·s. Cette question de la friche s’est reconvertie en une occasion de déconstruction de l’image commune et réductrice des ostréiculteurs mettant au jour une réalité bigarrée, même à une échelle microsociale.

Enfin, l’enquête s’inscrit dans la grille d’analyse de la sociologie française des groupes professionnels particulièrement appropriée pour décrypter l’organisation sociale complexe de cette communauté (Demazière et Gadea, 2009).

La méthode ethnographique s’est imposée pour montrer « des nuances dans un groupe ou objet étudiés qui apparaîtraient au profane comme homogènes avec des caractéristiques “stéréotypées” » (Boumaza et Campana, 2002, p. 24). L’enquête a révélé un monde professionnel pris dans un tourbillon d’aléas naturels et économiques impliquant des changements majeurs dans leur vie personnelle et professionnelle. Par ailleurs, à la fois victimes du changement climatique et montrés du doigt comme pollueurs, ces ostréiculteurs incorporent la rhétorique du changement et apprennent à adapter leurs propos à cette pression sociale. Cet élément a conforté le choix d’une méthodologie propice à dépasser les discours de façade, entrelaçant images, lectures, entretiens et observations.

3. Utilise-t-on l’image par hasard ?

Quel cheminement mène aujourd’hui une sociologue à utiliser les images dans ses travaux, n’étant elle-même ni photographe ni spécialiste de la sociologie visuelle ? Ce retour sur le « comment on en arrive là » permet, semble-t-il, de comprendre cette inspiration méthodologique. La première partie de sa carrière dans les années 1990, parallèlement au cursus de sociologie, s’est déroulée dans le domaine de la protection de la nature, l’éducation à l’environnement.

La fréquentation de photographes amateurs et la participation à l’organisation du Festival international du film ornithologique de Ménigoute ont consolidé cette affiliation. À l’Université de Poitiers, l’intérêt pour l’image a évolué vers la création avec d’autres sociologues du Festival Filmer le travail dans un grand souffle de rencontres entre la sociologie, l’engagement politique et le documentaire. « Au cours de sa vie, la personne suit sa voie dans un environnement social qui se trouve lui-même à une étape particulière de sa carrière » (Hughes, 1996, p. 185) : même en l’absence d’appartenance au champ de la sociologie visuelle, l’utilisation de l’image aujourd’hui est un processus individuel et une tendance collective à l’intégration de l’image dans la réflexion sociétale.

4. La sociologie des professions comme cadre théorique

Ce cadre de référence définit les groupes professionnels comme « des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du travail, et caractérisés par une légitimité symbolique » (Demazière et Gadéa, 2009, p. 20). Ils sont considérés comme des collectifs à l’intérieur desquels les membres d’une même activité de travail tendent à s’auto-organiser, à défendre leur autonomie et leur territoire, et à se protéger de la concurrence par l’obtention d’un monopole. Le courant néo-wébérien est également éclairant pour observer en quoi cette organisation est le résultat d’une concurrence entre des membres ou entre des sous-groupes cherchant à défendre leur territoire et leurs privilèges (Abbott, 2016). Le groupe local observé répond à ces critères. L’univers de l’ostréiculture présente notamment un ordre interne négocié et des formes de division du travail qui le segmentent, donnant lieu à des mouvements de coopération ou, au contraire, d’affrontement.

À titre d’exemple, la petite communauté des ostréiculteurs de ce territoire se divise en sous-groupes, présents plus ou moins tout au long de la chaîne de valeurs entre culture, production, vente en gros, demi gros ou directe. Un élément de controverse fort, l’utilisation de l’huître triploïde versus l’huître dite sauvage, en est un de segmentation ; néanmoins, les exploitants savent coopérer pour faire face à une volonté municipale qui ne va pas dans le sens de leurs privilèges familiaux (la fin des concessions de cabanes qui les auraient orientées vers une fonction touristique).

ii. des méthodes hybrides pour un terrain discret

1. L’exception comme révélateur

Une présence longue sur le terrain (séquences réparties sur dix-huit mois[4]) en observation participante s’est révélée nécessaire à l’exploration de leurs pratiques et à la compréhension de leur rapport à l’environnement. Le territoire est petit, les exploitations peu nombreuses (douze inscriptions dans les registres ; en réalité quatre groupes familiaux). Nous avons choisi une focale encore plus étroite, nous intéressant spécifiquement aux quelques ostréiculteurs activement engagés dans l’opération de nettoyage de la friche. Sans aucune ambition de représentativité, nous faisions l’hypothèse qu’étudier un groupe professionnel en faisant l’analyse d’un de ses segments, marginal et peut-être atypique, permettrait de dégager des caractéristiques facilitant l’élaboration d’une future typologie de la profession. Nous supposions que ceux qui s’engagent dans le nettoyage des friches manifestent un rapport à l’environnement susceptible de nous éclairer sur l’actualité du métier. Ce choix rejoint la question épistémologique de l’analyse sociologique des « cas », notamment défendue par Howard Becker, pour une recherche d’aspects peu visibles d’une situation ou d’un groupe, d’éléments inattendus, de nouvelles étapes dans un processus.

« À observer ainsi les choses de près, on constate invariablement, même dans les situations les plus ordinaires, que la quantité de variables en jeu dépasse largement le petit nombre de celles qui se laissent aisément mesurer, et que chaque élément de la situation a un effet sur ce qui se produit ensuite ».

Becker, 2016, p. 10

En effet, accéder au réel du travail de ce groupe professionnel exigeait de démêler des éléments de détails imbriqués : gestes professionnels, évolutions techniques, interactions entre les exploitants, arrangements familiaux autour de l’activité.

2. Un ensemble méthodologique articulé

L’utilisation de l’image ne se conçoit pas ici comme une recette méthodologique, mais s’inscrit dans une démarche adaptée au terrain et à l’objet. Ainsi, l’image vient-elle y croiser trois autres modalités : la participation à l’activité, le rôle central d’un informateur, la pluridisciplinarité.

2.1 Observation et participation

Nous n’avions pas les moyens (temps disponible et capacités physiques) d’observer le travail des ostréiculteurs en action « à la marée » ou « dans les claires ». Nous devions respecter une présence discrète pour leur éviter toute perte de temps. « On ne peut pas se permettre de rater une maline » (Mme P.). En revanche, ils s’impliquent fortement dans le nettoyage des friches, par la mise à la disposition de leurs tracteurs et de leur temps de travail : notre participation aux trois campagnes a joué le rôle d’un sésame.

Les professionnel·le·s offrent ensuite des boissons et des repas. Ces dégustations d’huîtres et ces banquets, entre travail et détente, ayant facilité notre affiliation, sont autant d’occasions de parler des typologies d’huîtres, de rencontrer les salarié·e·s, les femmes et les enfants, d’observer les relations entre les générations. Ces moments festifs se prêtent à la fois à d’intenses échanges humains et d’information. Les banquets sont à la fois des rituels (organisés pour des évènements familiaux ou associatifs) et liés à des activités (comme ici les nettoyages). Ce deuxième volet les rapproche du concept opératoire de fête-existence qu’Agnès Villardary décrit comme des « moments de plénitudes spontanés », matérialisant une envie de s’ancrer dans le présent (Villardary, 1968, p. 36). Les organisateurs viennent y approfondir leur rapport nouveau à l’environnement et fêter ces relations inédites avec les universitaires et les « écolos ».

Ces moments se déploient comme une affirmation joyeuse du lien social et des hiérarchies : à la fois s’y jouent une forme de récréation (chants, rires, boisson) et l’expression du rôle central de M. C. comme maître de maison et de cérémonie.

2.2 L’appui sur un informateur

Un informateur partage avec nous plusieurs journées de la phase exploratoire, il restera à nos côtés tout au long de notre présence sur le terrain. Figure centrale de la littérature ethnographique qui en propose différentes définitions, l’informateur est ici à la fois un généraliste, un « passeur », un « médiateur » et un « portier » : « celui qui ouvre la voie vers d’autres acteurs clés ou vers des scènes culturelles difficiles d’accès »[6] (De Sardan, 1995, p. 19). Il se présente lui-même comme « un ostréiculteur avorté » : né dans une famille de pêcheurs à pied, il souhaitait reprendre une activité ostréicole. Mais son retour du service militaire en pleine crise de l’huître l’a contraint à accepter un autre métier. Pourtant, M. P. lui a cédé une petite cabane et quelques claires. Depuis, il participe aux travaux ostréicoles pendant son temps de loisir et aujourd’hui de retraité.

Il se définit comme porte-parole, non pas de la profession, mais de cette petite communauté locale. C’est l’informateur idéal : il connaît les familles, leur histoire, le terrain et, du fait de sa situation de retraité, il a suffisamment de temps pour expliquer, nommer, répondre aux questions sur cette culture complexe de l’huître et décoder pour nous le vocabulaire professionnel. Président de l’Association de protection du port L., il est dépositaire d’albums photos, de listes d’habitant·e·s et de bénévoles, ressources précieuses pour cette enquête. Tout en gardant une distance prudente vis-à-vis de ses points de vue, l’apport de cet informateur s’est révélé central dans notre appropriation de la culture de ce métier, réduisant d’autant le temps d’affiliation avec les ostréiculteurs et ostréicultrices.

2.3 L’interdisciplinarité

Le commanditaire de cette recherche, la société T., s’adressait à des sociologues, des géographes et des biochimistes. Cette interdisciplinarité représente à la fois un atout et une contrainte. Nous avions des présupposés les un·e·s sur les autres, des divergences en termes de vocabulaire ou de méthodes sources d’incompréhension. L’image, comme un langage commun, a permis de dépasser ces différences, ouvrant la voie à des affrontements d’idées sans réflexe de repli disciplinaire.

L’entrée géohistorique portant sur le matériel ancien trouvé sur l’estran et les vieux cadastres ont permis d’intégrer un nouvel angle de vue.

3. Pour un usage scientifique de l’image

La place de la photographie en sociologie s’inscrit dans une longue tradition. Comme annoncé dans l’introduction, l’objet de l’article n’est pas d’en produire un panorama. La sociohistoire de la sociologie visuelle s’inscrit dans l’anthropologie visuelle (dès la naissance de l’anthropologie, à la fin du xixe siècle) pour se déployer dans les années 1960 par les recherches sur les conditions de vie des classes marginalisées aux États-Unis. Howard Becker, un des fondateurs de cette sociologie visuelle, a encouragé de nombreux sociologues des professions à suivre cette voie méthodologique. Cet ancrage anglo-saxon, largement associé au nom de Douglas Harper, a irrigué ensuite des recherches contemporaines françaises. La création en 2012 au sein de l’Association française de sociologie d’un groupe thématique « sociologie visuelle et filmique » matérialise l’engouement renouvelé pour la sociologie filmique et sa relation au thème du travail (publication de nombreux articles, revue Images du travail, travail des images[7], Festival Filmer le travail).

Ce cadre de référence propose des typologies d’utilisation des images. Celle déployée ici s’inscrit dans une « sociologie en images » (Maresca et Meyer, 2013). En effet, l’image ne se résume pas à une illustration, elle vient directement servir le propos scientifique. Elle est constitutive de l’analyse sociologique, imposant la même vigilance épistémologique que les autres activités de recherche. Ces données ne sont pas en elles-mêmes des garanties d’objectivation : même si la subjectivité du point de vue photographique intégrant nos présupposés est ici assumée, les images mobilisées sont considérées comme autant de données à réinterroger. Lorsqu’on pénètre un lieu à la fois connu (on y achète des huîtres, on s’y promène) et méconnu (on a peu de contact avec les professionnels), le choix des photographies est orienté par le fil invisible d’un raisonnement préalable, dans un réflexe d’élaboration d’une « représentation de la situation » (Goffmann, 1973).

Même si « l’approche préconisée n’est pas tant destinée à résoudre une difficulté plus ou moins incontournable qu’à accepter les problèmes, tout comme la richesse que représente l’intrication du chercheur et de son terrain » (Soulé, 2007, p. 131), ces matériaux demandent la même réflexivité que toute autre donnée d’observation ou d’entretien.

Cette démarche introduit même quelques précautions particulières : déontologiques (quelle image, quelle autorisation, quelle attitude) ; liées à l’explicitation du choix des prises de vue ; liées à leur sélection. « L’analyse réflexive des situations d’enquête conduit donc à interroger la pratique et l’usage des images dans la démarche d’enquête au même titre que les autres dimensions constitutives de celle-ci » (Meyer et Papinot, 2017, p. 12).

3.1 La photographie, couteau suisse d’une sociologue

3.1.1 Un terrain présumé difficile

La photographie encourage la mise en récit de l’expérience d’acteurs a priori peu enclins à s’exprimer. Elle a permis l’intégration à cette communauté réputée discrète, favorisant l’installation d’une relation de confiance tout en réduisant la distance culturelle entre ses membres et les chercheur·euse·s.

Un présupposé a orienté les stratégies d’enquête. « Le degré de difficulté éprouvé par le chercheur ne peut être détaché de sa trajectoire sociale, de ses expériences de la vie » (Bizeuil, 1999, p. 73). Une série de facteurs susceptibles d’installer une certaine méfiance a contribué à la construction de l’idée de « terrain difficile ». En premier lieu, l’enquêtrice est une femme, citadine, représentant par son métier le monde de l’école, usant d’un registre discursif peu habituel dans l’espace étudié. Ensuite, le contexte conflictuel inhérent à la question écologique laissait présager des entraves à l’expression. En effet, les exploitants montrés du doigt comme pollueurs, notamment par l’utilisation du plastique, se soucient de leur image dont dépend la réputation de leur produit. Ils rechignent par exemple à évoquer la question du transport des huîtres entre la Bretagne et la Charente-Maritime (empreinte carbone et incompatibilité avec l’étiquette de « produit local » annoncé) ou à répondre à des questions sur leur entreprise, sur leur situation économique.

Enfin, les enquêtés eux-mêmes ont confirmé cette intuition. Ils se décrivent comme discrets, plus habitués à vivre seuls dehors qu’à interagir avec d’autres.

« J’avoue, c’est pas faux, on est plutôt sauvages ; on aime bien être tranquilles, dehors. On travaille. C’est l’habitude » (M. C.).

Nous avons rapidement observé que les entretiens formels avaient peu d’intérêt au regard des interactions saisies au vol et des évocations visuelles venant alimenter « la spirale de l’enquête » (Céfaï, 2003, p. 511). S’inspirer du dispositif de photo-élicitation a permis un regard croisé avec le monde vécu et les pratiques des professionnels. Là où le vocabulaire technique et les noms d’outils restent pour le novice difficiles à mémoriser, les images donnent accès à des évocations partagées, réactivant des références à d’autres moments de l’enquête, comme un socle de connaissances mis en commun facilitant la compréhension de tous. Au-delà de cette fonction de traduction, la photo-élicitation vise à ouvrir « l’accès aux significations pour les personnes interviewées de l’objet photographié, d’où il vient, à quoi il sert, mais aussi quels éléments manquent dans l’image ou quelle image manque dans la série » (Harper, 1986, p. 25).

3.1.2 Un usage pratique

Photographier des objets et fixer ainsi des instants vécus est la solution de rechange à la prise de notes en plein air, notamment pendant les activités de nettoyage, bêche à la main[8]. Cette fonction d’aide-mémoire par évocation visuelle vient enrichir en différé le carnet de terrain et facilite le geste d’écriture. Revenir le soir sur des images collectées dans la journée provoque un étonnement et suscite une interprétation au même titre que des mots attirent l’attention dans les enregistrements d’entretien. Cette fonction fait référence à la fonction de punctum d’une photographie telle que la définit Roland Barthes : « C’est lui qui part de la scène comme une flèche, et vient me percer (…). C’est ce hasard qui en elle me pointe mais aussi me meurtrit, me poigne » (Barthes, 1980, p. 49).

Enfin, le temps passé à analyser les photographies replonge l’enquêteur dans l’activité d’observation et prolonge virtuellement la présence sur le terrain.

3.1.3 Le statut des séries

« Il y a là une intentionnalité qui fait de la série de clichés un construit social susceptible d’une analyse » (Cardi, 2015, p. 81). La série et le choix des images procèdent d’un « univers du photographiable » (Bourdieu, 1966, p. 24) éminemment situé socialement. Ces séries ont contribué à la définition des traits essentiels de cette profession en faisant apparaître des régularités et des surprises propices à de nouvelles investigations. Néanmoins, le caractère spontané de leur sélection doit être interrogé, en soupçonnant qu’elle suive une logique orientée par un raisonnement préalable. Les séries sont constituées d’une combinaison de hasards, de subjectivité, de souvenirs d’expériences passées, de lectures et d’évocations d’autres professions.

3.1.4 Entre distance et proximité

Le sensible et l’émotion sont constitutifs d’une observation participante, notamment ici, dans ce paysage théâtre d’activités humaines dont notre enfance a été baignée. Les relations de proximité avec les familles, les éléments tactiles et sensoriels induisent un engagement intime contribuant à la compréhension de la situation. Les travaux dans la friche, les sorties en plein air, les odeurs dans la cabane impliquent le corps, dans un partage de fatigue et de sensations. Ces facteurs corporels et émotionnels permettent de « se donner une appréhension pratique, tactile, sensorielle de la réalité prosaïque qu’elle étudie de sorte à élucider les catégories et les relations qui organisent le comportement et les sentiments ordinaires de ses sujets » (Wacquant, 2010, p. 117).

Par ailleurs, l’acte photographique en lui-même produit un effet double paradoxal : puissant agent d’immersion, il renforce a posteriori les liens déjà profonds créés par la situation d’observation, rapprochant le chercheur ou la chercheuse de son terrain. À l’inverse, il instaure une distance, créant un filtre entre soi et l’objet observé. Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Norbert Elias[9], la réponse à ce paradoxe se situe dans un équilibre fragile et assumé entre engagement et distanciation, accordant aux émotions une place dans le processus de recherche.

3.2 Un triple corpus d’images

Le premier corpus, constitué en majorité de photographies prises par un téléphone Samsung Galaxy, ne revendique aucune ambition esthétique ou technique, au même titre que les notes du carnet de terrain ne sont pas soumises aux normes littéraires. Elles représentent des objets, des équipements, des espaces intérieurs et extérieurs. Viennent s’ajouter des scènes d’interactions sociales glanées au cours des campagnes de nettoyage de la friche et des visites des parcs à huîtres. Pourtant, nos hôtes masculins ont édifié une règle contraignante : ils ne souhaitaient ni être photographiés pendant leur travail ni prêter des photographies les représentant : « On se prend pas en photo » (M. P.). En revanche, les photographies des journées de nettoyage de la friche ont été bien accueillies et beaucoup commentées.

Par ailleurs, une série de clichés d’objets trouvés dans la friche, identifiés comme vestiges d’anciens modes de culture, a induit des commentaires instructifs sur l’évolution de leur métier, leur fierté relativement à la créativité de leurs familles. Il s’agit d’une diversité d’équipements de collectage utilisés avant le plastique : coquilles Saint-Jacques, coquilles d’huîtres, plaques d’ardoise ; alignements de pierres et de pavés, ancêtres des actuelles tables.

Le deuxième corpus est constitué d’une iconographie patrimoniale prêtée par les habitant·e·s, complétée par un classeur trouvé au cours d’une soirée associative du village (albums personnels, collections de cartes postales anciennes). Ces documents présentent l’évolution de l’ostréiculture depuis le début du xxe siècle, les transformations successives des cabanes, les dégâts de la tempête Xynthia. Les albums familiaux se sont révélés des objets de médiation exprimant le sens subjectif que chacun attache à ses pratiques. À titre d’exemple, le sujet des va-et-vient d’huîtres entre les parcs charentais et ceux de Bretagne a été abordé la première fois devant la photo accrochée au mur d’un paysage maritime du Morbihan, ou en riant ensemble devant les photos des soirées dans une cabane bretonne.

Le troisième corpus sera juste évoqué, en majorité constitué de documents techniques et utilisé à la marge de l’enquête. Il s’agit des images/outils utilisés par les géographes : cartes, cadastres actuels et anciens, images prises par un drone. Ces supports objectivables de définition de ce territoire ont mis à mal des idées reçues. Ils ont montré que la zone de friche nettoyée collectivement ne constitue qu’une toute petite portion d’une plus grande, moins percevable. Cette découverte a souligné la prégnance du rôle avant tout symbolique et médiatique de ces nettoyages. Par ailleurs, les cartes ont révélé la complexité de cet espace du territoire maritime, divisé en concessions, évoluant elles-mêmes au fil du temps, invisibles de la côte.

iii. un métier en mouvement

Dans les paragraphes suivants sera illustré le rôle déterminant des photographies dans la construction d’une sociologie de ce groupe professionnel. Les images utilisées sont répertoriées dans une table annexée à l’article.

1. L’ostréiculteur, l’huître et son milieu[10]

Les ostréiculteurs ne sont ni agriculteurs ni pêcheurs. Ils évoluent dans une frange intermédiaire du littoral constituée de l’estran et d’un ancien marais salant, zones frontières entre mer et terre. Ils parcourent cet espace à première vue inhospitalier, habitués aux difficiles conditions de leur activité. L’huître elle-même circule de la côte à la cabane et voyage de la Charente-Maritime au golfe du Morbihan.

Les photographies du littoral, au filtre de cette recherche sociologique, ont modifié notre regard sur ces espaces. Les étendues monotones de vase, les rangées rectilignes des parcs à huîtres, les formes irrégulières de la friche, la mosaïque des marais : ces scènes familières prennent alors un autre sens, la photographie nous guidant à travers de nouveaux chemins. Elle a révélé la complexité de ce paysage anthropisé, pâlissant l’image enchantée d’un espace de tradition et de nature. Les matériaux d’archives des géographes ont superposé une autre réalité, celle de l’inventaire précis des zones cadastrées du territoire maritime, témoignant de la volonté administrative d’organiser cet espace.

1.1 Ils ne sont pas chez eux

La mer étant inaliénable, les ostréiculteurs et ostréicultrices exploitent des terrains qui leur sont concédés. Dans la cabane et dans les claires, ils travaillent sur leur propriété qui reste néanmoins fortement encadrée par des normes, dans une tension constante entre impératifs économiques et conservation de la biodiversité. Le dispositif réglementaire interdit l’aménagement de nouvelles activités polluantes ou jugées dangereuses pour l’équilibre de ce marais soumis à des évènements conflictuels : niveau d’eau variable, pluviosité lui donnant un rôle de vidange, irruption d’eau douce, résidus phyto et herbicides de l’activité agricole, assainissement des zones habitées entraînant l’apparition de germes pathogènes. Paradoxalement, même s’ils ne sont pas (ou pas tout à fait) propriétaires des lieux, ils se perçoivent et sont perçus comme responsables de ces espaces fragiles. Ils le démontrent notamment dans leur implication au cours du nettoyage des friches, ou dans le rôle de sentinelles qu’ils endossent en surveillant le marais.

1.2 Des espaces illisibles

Au premier regard, la réalité de ces espaces est indéchiffrable. Les limites cadastrales des concessions sont invisibles, tout comme les voies de circulation à marée basse. Les ostréiculteurs possèdent une connaissance experte de ces lieux parcourus depuis des générations, s’orientent sur l’estran grâce à des repères, inapparents pour nous. Les jours de nettoyage de la friche, ils cheminent avec assurance du haut de leurs tracteurs. Le plus expérimenté, M. P., leader légitime, ouvre la voie, indiquant le bon chemin avec de petits gestes signifiant « par là, à droite, vas-y », concentré sur de petits indices : balises, perspectives, profondeur de vase ou cuvettes d’eau de mer.

La zone de claires se présente par ailleurs comme une mosaïque inextricable. Pourtant, notre informateur lui donne vie, désignant par le nom des exploitants telle ou telle claire, il nous renseigne sur les filiations, distingue les cabanes encore utilisées de celles de loisir. « Là, c’est un bricolou », dit-il avec une pointe de mépris.

2. La division du travail de production de l’huître

2.1 Des outils, des saisons, des espaces

Les outils ont une fonction saisonnière et caractérisent une étape particulière de la chaîne de production. Lors de la première visite du hangar, l’informateur parle, montre, tout va trop vite.

Heureusement, les photographies prises sur le vif viennent pallier cette difficulté, permettant de saisir furtivement tout élément méritant attention, dans l’espoir d’une occasion d’en parler ultérieurement.

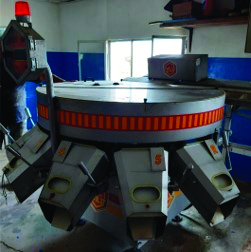

Le hangar, nouvelle version de la cabane d’autrefois, est un bâtiment en béton où se déroule l’activité intérieure. On est frappé par le voisinage des outils manuels rudimentaires et des équipements plus modernes. Il est agencé en secteurs : le local de « vente au détail », propre et coquet, suivi d’une pièce où se trouve une table recouverte d’un tapis roulant pour un travail à la chaîne (figure 2). C’est la zone des femmes, dans laquelle le détroquage[11] des petites huîtres s’opère à la main (avec un outil nommé détroqueur — figure 3). Plus loin, une machine les trie par catégorie (par exemple les huîtres n° 3, n° 4, etc.). À la vue d’une photographie de celle-ci, notre informateur raconte une anecdote :

« On pense souvent que les huîtres n° 2, c’est leur taille, mais non ! Elles sont classées par poids ! En Bretagne, la première fois, je ne comprenais pas. Ils me montraient des huîtres : “Faut pas raconter n’importe quoi, c’est pas des n° 3 celles-là ! Eh bien si, là-bas, elles sont plus lourdes !” » (figure 4)

Une photographie des paires de cuissardes bleues soigneusement alignées dans le vestiaire a révélé leur fonction symbolique pour ce métier. Elle a par exemple provoqué une conversation portant sur l’augmentation du coût des équipements inversement proportionnelle à la baisse des prix de vente. Au cours de cette conversation, M. B. utilise l’unité « une paire de cuissardes » comme mesure de calcul ou même d’unité monétaire : « Un carton de coupelles bio, c’est pas donné, ça coûte X paires de cuissardes ! ». Il est apparu au fil des sorties que « parler cuissardes » était toujours une bonne entrée en matière.

La troisième zone, la plus grande, à la saison du calibrage, s’anime et accueille les équipes de saisonniers qui s’activent aux machines. Cette phase consiste à vider les sacs remontés des parcs disposés en mer, pour ensuite les remplir d’huîtres triées par calibre, leur permettant de se développer sans être gênées par la masse des autres.

2.2 Une division du travail genrée

Sur ce territoire, désormais, les ostréiculteurs sont des hommes. La présence des femmes et des filles est discrète, voire inexistante. Elles sont absentes des réunions, peu nombreuses aux banquets et elles ne participent pas au nettoyage des friches. Pourtant, leur omniprésence se remarque aussi bien dans l’histoire de l’élevage de l’huître que dans l’organisation actuelle des exploitations, comme en témoignent les cartes postales anciennes des albums.

Pendant et après les sorties de loisir dans l’estran (visites des parcs, pique-niques, par exemple), les jeunes femmes et les retraitées comparent leurs expériences en racontant le travail féminin, et les plus âgées montrent leurs mains déformées par le geste répétitif du détroquage. Traditionnellement, les femmes « allaient à la marée » ramasser les huîtres, les hommes étaient par ailleurs pêcheurs ou artisans, la pêche à pied étant alors une activité complémentaire (figure 5). Ce passé est inscrit dans le décor du petit Port L, géré par une association dont l’objectif est la sauvegarde de ses cabanes colorées.

Progressivement, des petits tas de pierres disposés de manière à encourager l’installation des huîtres témoignent des premières intentions d’élevage. La production s’est peu à peu rationalisée, organisant des lignes de ramassage rappelant des rangs de vignes : « On avait chacune notre ligne, il fallait la finir avant la marée » (Mme B.). Les femmes déposaient leurs sacs sur des rochers, les hommes les récupéraient en passant. De retour sur le quai, elles « détassaient » ou « détroquaient » à la main, en plein air (figure 6). Pour se protéger des intempéries, elles ont improvisé des abris, petites huttes transformées ensuite en cabanes. Le confort est arrivé avec un peu de chauffage, de quoi cuire un petit repas. « Les tantes faisaient des crêpes, ça nous réchauffait », raconte l’informateur se remémorant son enfance. Enfin, la mécanisation s’est invitée par l’introduction du tracteur remplaçant les bateaux : il n’était plus nécessaire de détroquer sur place, les sacs ramassés sur l’estran étant directement emportés vers la cabane du marais.

L’activité des femmes s’est alors déplacée du quai vers la cabane, de l’extérieur vers l’intérieur, selon la division traditionnelle du travail selon le genre. Installées au chaud pour détroquer, elles ont gagné en niveau de confort mais ont perdu la visibilité et la reconnaissance associées au travail en extérieur. « Aller à la marée », « porter ou tourner les sacs d’huîtres » sont quasi totalement des activités masculines, considérées encore aujourd’hui comme prestigieuses dans la hiérarchie des gestes du métier. Les femmes entre elles se vantent d’avoir accompagné les hommes sur l’estran, comme Mme B. : « Moi, j’ai fait le travail des hommes ! Suis allée tourner les sacs », « Moi aussi, je le fais encore des fois », répond son amie.

Dans l’aventure bretonne, les femmes ont occupé une place évolutive. Face à une photographie du paysage armoricain accrochée au mur du local de vente, Mme P. raconte cet épisode de leur vie : à l’origine, poussés par les difficultés économiques liées aux mauvaises années de production, les hommes et les femmes sont partis ensemble. Les épouses ont vécu la difficile intégration à la communauté bretonne, elles ont appris à ramasser vite pour rentrer vite. Une fois la routine installée, ces voyages sont devenus des affaires d’hommes ; l’acquisition d’un pied-à-terre là-bas a amélioré les conditions de travail tout en accélérant l’éviction des femmes : les photographies des soirées de détente, volontiers commentées par les hommes, témoignent d’une absence (plutôt appréciée) de leurs épouses.

La distinction entre les activités féminines et masculines s’incarne dans les expressions « les filles, les garçons » (désignant les maris, les fils, les frères et les ouvrières) rythmant leurs propos.

Lorsque Mme P. organise la planification des visites, elle déclare : « Non, vous ne pourrez pas voir les garçons, ils sont à la marée », ou « les filles détroquent demain, je leur demande si elles acceptent les photos ». Elle résume leur organisation par le slogan « les hommes sont à la marée, les femmes à la cabane ! ». Elle nous accueille dans le bureau, pièce passée inaperçue lors des visites précédentes avec l’informateur. M. P., lui-même, nous reçoit ailleurs, dans le local de détente, au centre duquel trône un bar. Les femmes ou les mères ont la charge des tâches administratives, suivant le modèle de l’artisanat et de l’agriculture, « Je m’occupe des papiers, il déteste ça » (Mme P.). Elle a également la responsabilité des équipes de salariées, pendant que son mari puis son fils coordonnent l’équipe masculine.

3. La propreté, c’est la modernité

3.1 Rangement, confort, sécurité

Les membres de ce groupe professionnel s’expriment facilement sur la distinction entre le « sale boulot »[12] (Hugues, 1956) et le « travail bien fait », immédiatement traduit par la propreté des espaces intérieurs et extérieurs, les bonnes conditions de travail des salarié·e·s.

Nous attendions des premières visites une présentation de l’activité de travail, mais l’intention de nos hôtes est tout autre, mettant immédiatement l’accent sur l’aménagement de locaux confortables et bien chauffés, la propreté de la douche et des sanitaires.

Notre informateur vante les mérites d’une pièce de détente dédiée aux salariés, construite récemment, lui donnant l’occasion d’évoquer au passage leur règle de conduite relativement à l’alcool (pas d’alcool au travail, pas avant 18 h).

Les différents postes de travail sont avant tout commentés sous l’angle de leur degré de pénibilité et des petites astuces pour adoucir la fatigue et l’ennui engendrés. Face à la chaîne de détroquage de petites huîtres : « On ne l’aime pas celle-là, c’est fastidieux, on s’ennuie » (l’informateur).

L’obsession de la propreté est criante dans les photographies du grand hangar, renforçant l’impression diffuse ressentie sur le site. Pendant la saison de collecte, le lieu est surchargé de machines bruyantes, placées sur un sol détrempé, l’air est saturé par des odeurs de coquillages ; autrement, le même bâtiment est vide, silencieux, inodore, le sol étonnamment sec. On imagine le temps passé entre les deux par toute l’équipe à ranger, nettoyer, déplacer.

Les extérieurs révèlent tout autant cette hantise du désordre et cette quête esthétique : les matériaux plastiques sont triés par couleur ou par forme et rangés dans des caissons. Interrogée à ce sujet, Mme P. avoue en riant qu’elle aime que tout soit bien rangé, son mari dit juste : « Comme ça, on gagne du temps ». Il semble que la question de la propreté s’articule à celle de l’ergonomie pour ce professionnel en réflexion permanente pour rationaliser son modèle économique. D’autres photographies en témoignent : certaines parties du marais ressemblent moins à une zone conchylicole qu’à un terrain de golf au gazon fraîchement tondu. Celle représentant un petit bateau bleu, posé là entre deux claires, en est une illustration remarquable (figure 7).

L’album de l’Association de sauvegarde du Port L, consacré à l’évolution de ses cabanes, contient également une intéressante série témoignant du chaos provoqué par la tempête Xynthia : cabanes éventrées, meubles et matériel de pêche amoncelés. Les discussions reviennent peu sur l’évènement pour se concentrer sur le désordre des jours suivants (« ce grand bazar », comme dit Mme P.) ou sur la fierté d’avoir tout remis en ordre : « Regarde trois semaines après ! T’as vu le boulot ! » (l’informateur).

3.2 La friche comme révélateur de l’intolérance au désordre

Les jours de nettoyage collectif, M. P. et ses collègues mettent à contribution leur force de travail, mobilisent quatre ou cinq tracteurs et leurs remorques. Les familles offrent avec l’Association du port L., des dégustations sur site et un repas servi dans un de leurs hangars (de 50 à 80 personnes). C’est chaque fois une journée perdue sur le plan économique, mais les ostréiculteurs sont les rois de la fête : sans eux, pas de déplacement vers la friche, impossible de ramener sur la côte ces tonnes de plastiques.

Leur indignation face à ces déchets abandonnés par d’autres entreprises ne se limite pas à un discours de façade. Chaque membre du groupe se sent intimement heurté par le spectacle de ces tables et ces plastiques enchevêtrés. À ce sujet, M. P. réagit toujours en lançant cette seule phrase : « Ça me fait mal au coeur ». Notre informateur, très actif toute l’année avec d’autres bénévoles pour nettoyer les plages, dit : « Moi, je rêve d’une brigade. Une marée apporte plus de plastiques ? Hop, des coups de fil, on y va tous, et c’est nettoyé dans les deux heures ».

Le présupposé initial d’une volonté de valorisation de leur réputation comme seul motif de leur implication s’est peu à peu déconstruit, laissant place à une réalité plus complexe. Tout se passe comme si cette quête de propreté était profondément inscrite dans leur identité, associée à celle de modernité, elle-même élément clé de leur morale professionnelle.

Ils expriment ici leur volonté de rompre avec l’image marquée par le souvenir de ferraille et de plastique entassés autour des cabanes, s’incarnant dans leur ancien surnom « manouches des marais »[13]. Leur propre identité (incorporation d’un modèle de réussite entrepreneuriale, amélioration des conditions de travail) est tout autant touchée que leur identité pour autrui (manifester une image de modernité, soigner sa réputation, attirer des repreneur·euse·s, entretenir le paysage).

Les images ont largement contribué à faire émerger ce fil conducteur, en particulier les séries de photographies portant sur les espaces de travail, les paysages alentour et celles de la théâtralisation des journées de nettoyage.

4. Sociohistoire — des temporalités enchevêtrées

L’histoire des ostréiculteurs et ostréicultrices est marquée par des dynamiques temporelles structurées, dont l’incorporation au fil des générations a permis de développer un sens aigu de l’adaptation.

4.1 Une trajectoire ascendante freinée par la question du climat

Les familles s’inscrivent dans une filiation ancienne marquée par l’idéologie du progrès. L’histoire des exploitations actuelles en témoigne : les hommes sont ostréiculteurs comme l’étaient leurs père, mère, grands-parents, oncle ou tante. Même les habitant·e·s du village racontent une enfance et une jeunesse « dans les huîtres » pour aider la famille ou en tant que salarié·e·s pendant la saison. Il en résulte un attachement profond à ce métier, la transmission de la mémoire professionnelle.

La trajectoire des familles de la génération de M. P. est ascendante. Ils ont vécu l’arrivée des tracteurs, celle des matériaux plastiques, l’amélioration du confort (cabanes versus hangars). La carrière de M. P. répond au modèle de la promotion sociale et on dit de lui qu’« il est parti de rien » (informateur). Enfant, il rêvait déjà d’exercer ce métier, un oncle a accepté d’être son tuteur et lui a cédé une petite concession. Il a franchi les obstacles avec une intelligence stratégique, pour fonder brique par brique une entreprise familiale prospère, cédée à ses deux fils. Il a été président du syndicat local, il est adjoint au maire de la commune.

Il protège d’autres familles moins nanties à condition qu’elles partagent sa vision du travail. Les camions, le business avec la Bretagne sont les emblèmes de sa réussite entrepreneuriale.

Aujourd’hui, pourtant, cette ascension est frappée de plein fouet par la question environnementale, et cela sur différents plans. Il est vrai que la réputation de l’huître est tributaire d’un basculement : le plastique, considéré dans les années 1970 comme un symbole de progrès, les plaçait sur une pente de modernité. Aujourd’hui dénoncé comme mauvais objet, dangereux pour la santé et facteur majeur de pollution des océans, il fragilise l’attractivité et l’avenir du métier des ostréiculteurs. Ceux-ci perçoivent bien que la remise en cause du plastique, essentiel au système actuel de production, peut à moyen terme entraîner des conséquences majeures pour leur équilibre économique.

De plus, leur trajectoire est ralentie par l’urgence de la protection du littoral, notamment du marais, considéré comme une zone tampon et un réservoir de biodiversité. De fait, l’apparition ou le durcissement de normes environnementales réduisent leurs marges d’autonomie, par l’interdiction de nouvelles constructions ou la définition de règles d’urbanisme contraignantes (hauteur et intégration des bâtiments dans le paysage). L’effet traumatique de la tempête Xynthia sur la population, s’accompagnant d’une plus grande acceptabilité des contraintes environnementales par cette dernière, a considérablement accéléré l’application des mesures de protection.

Un membre de l’équipe municipale en place à cette époque déclare d’ailleurs : « Xynthia a été une bénédiction », traduisant ainsi les effets d’accélération.

4.2 Une culture de l’aléa

La trajectoire collective des ostréiculteurs se déploie dans une temporalité marquée par la culture de l’aléa (De la Soudière, 1990, p. 20).

Les réponses aux premières questions portant sur leurs difficultés actuelles ont contredit un de nos présupposés :

- Chercheuse : Ça ne doit pas être facile, quand même, pour vous, l’arrêt de la commercialisation avec les bactéries, les pollutions ?

- M. P. : C’est comme le reste, on s’adapte, on a l’habitude (visiblement agacé, en évacuant la question d’un geste de la main)[14].

La crise climatique et les pollutions qui bloquent la commercialisation des huîtres sont perçues comme des défis parmi d’autres à relever. Le changement a toujours été présent dans leur histoire sous forme de tournant ou d’évolution lente : maladie de certaines espèces d’huîtres (plate, portugaise) ; introduction d’une nouvelle espèce (japonaise) ; l’arrivée du plastique ; les progrès technologiques successifs. Sur le plan économique, la démocratisation de la consommation d’huîtres a poussé les ostréiculteurs à densifier leur production. Ensuite, les montagnes russes du cours de l’huître et la concurrence de nouvelles régions de production ont également apporté un cortège de choix plus ou moins radicaux, entraînant à leur tour des modifications majeures dans leurs manières de travailler et de vivre. Loin de l’image enchantée d’un métier traditionnel et immuable, leur quotidien et leur histoire sont rythmés par de multiples décisions, changements et adaptations. M. S., plus jeune, dit : « Les huîtres, c’est comme un jeu d’échecs, il faut toujours avoir deux ou trois coups d’avance ».

Chaque membre du groupe soupèse différentes hypothèses, imagine des solutions : cela fait partie intégrante de leur travail.

C’est le secret de réussite de M. P. qui nous livre au passage une des stratégies qui lui permet de tenir contre vents et marées : il persiste aujourd’hui à produire et vendre des huîtres de petite taille, délaissées par beaucoup d’autres. C’est à la fois une tradition familiale : « Avant, on ne faisait que des petites » (Mme P.), mais c’est surtout un filet de sécurité. M. P. fidélise ses salariées en leur assurant ainsi ce travail toute l’année. En regardant la photographie de la chaîne de détroquage des petites huîtres, M. P. dit : « Je ne gagne pas, mais je ne perds pas, ça s’équilibre ». Une autre situation illustre sa manière de penser : quand la concurrence de la région normande a menacé leur activité par une intensification de la production, beaucoup d’ostréiculteurs ont plutôt arrêté de produire pour se spécialiser dans la vente. M. P. a tenu un raisonnement différent :

« Attends, faut quatre ans pour faire pousser les huîtres, on ne peut pas se permettre, si ça ne marche pas leur truc… donc j’ai continué à en élever. Et j’ai bien fait, les autres, ils ont été dans la m… quand il a fallu faire comme avant ».

Dans son ensemble, la communauté cherche à conserver la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production : la naissance, la pousse, la vente (directe, en demi gros et gros) pour être en mesure de renforcer ou de réduire tel ou tel maillon de la chaîne en cas de crise. C’est une manière de préserver leur outil de travail et leur clan, soit « faire le métier complet », la définition même du bon ostréiculteur.

Les défis d’aujourd’hui sont pensés à l’identique. Par exemple, la pénurie de salariées, aggravée par la crise sanitaire, déstabilise leur organisation. Le jour où nous photographions les ouvrières au travail, Mme P. évoque une des conséquences de cette désertion : « Les garçons sont obligés de venir détroquer, ils n’aiment pas ça ! Mais ils savent qu’on n’a pas le choix ».

Plus tard, en parlant de son fils, elle ajoute : « Il réfléchit, il va remettre plus de coupelles dans les parcs, c’est plus facile à décoller que sur les tubes[15] ».

Ainsi, au gré de cette succession d’ajustements, un facteur socioéconomique comme la pénurie de main-d’oeuvre féminine risque d’entraîner non seulement des remaniements dans la division du travail mais aussi des effets environnementaux liés à l’installation d’un volume plus important de plastique en mer.

En termes d’intégration de l’environnement dans leurs pratiques, une question reste ouverte : cette culture du changement et de l’adaptation va-t-elle faciliter une transition vers la réduction des plastiques ? ou bien, à l’inverse, le dérèglement climatique n’est-il pour eux qu’un aléa comme un autre et non pas un évènement inédit ? Dans leur enquête sur les viticulteurs de l’île de Ré, Hochedez et Leroux avancent la même analyse : « Le risque environnemental [est] un jalon supplémentaire de leur vie, et de la géographie du littoral » (Hochedez et Leroux, 2019, p. 8).

iv. conclusion

L’image, outil ethnographique et médium d’intervention ?

L’article fait le récit d’un parcours initiatique au coeur d’un monde à la fois familier et inconnu, dans une découverte sensible autant que scientifique. Cette expérience montre comment l’immersion ethnographique appuyée par les images génère des modalités imprévues d’interactions avec des individus, suscitant un attachement profond à un sujet et un territoire. Par ailleurs, il semble que les éléments « participation, observation, images » soient adaptés à l’étude de groupes professionnels dont les membres se tiennent sur la réserve relativement à des problématiques délicates comme celle de la transition climatique.

Pour conclure sur l’utilité sociale d’une recherche sociologique, il semble que le recours à l’image ouvre la voie à de nouvelles modalités d’échanges avec des acteurs et actrices sur les perceptions du changement climatique. Dans l’enquête décrite ici, les membres du groupe « ne croient que ce qu’ils voient ».

Ils sont porteurs d’une culture du visible et de l’observable, et les discours sur la crise climatique sont vécus comme autant de slogans idéologiques. L’évocation directe de ce sujet s’est chaque fois traduite par des silences ou des haussements d’épaules. Pourtant, en fin d’enquête, le ton change lorsque Mme P. me confie son inquiétude face aux signaux tangibles qu’elle observe : « En Bretagne, maintenant on voit des naissains, les petites huîtres-là »[16], et en parlant de la côte charentaise : « Les garçons doivent tourner les sacs deux fois, maintenant ». (Les huîtres se développant à un rythme plus élevé et s’accrochant donc deux fois plus vite aux mailles). Ainsi, dans un contexte de confiance établie, un travail sur les images[17] semble propice à l’appropriation des signes du réchauffement ou de la nocivité de telle ou telle activité, pour une nouvelle prise de conscience. Ainsi, l’utilisation de l’image à des fins scientifiques pourrait se coupler d’un rôle d’intervention sociologique répondant aux attentes d’acteurs engagés comme la société T.

Enfin, les résultats de cette expérience sont suffisamment encourageants pour envisager une suite avec des ostréiculteurs et ostréicultrices d’autres bassins de la Région Nouvelle-Aquitaine. Nous projetons d’en ajuster les modalités pour explorer d’autres univers du littoral, comme la sphère des cadres des ports de commerce, directement touchés par l’injonction environnementale, dont l’activité est mise en cause sur le plan écologique, notamment par les riverains.

Appendices

Annexe

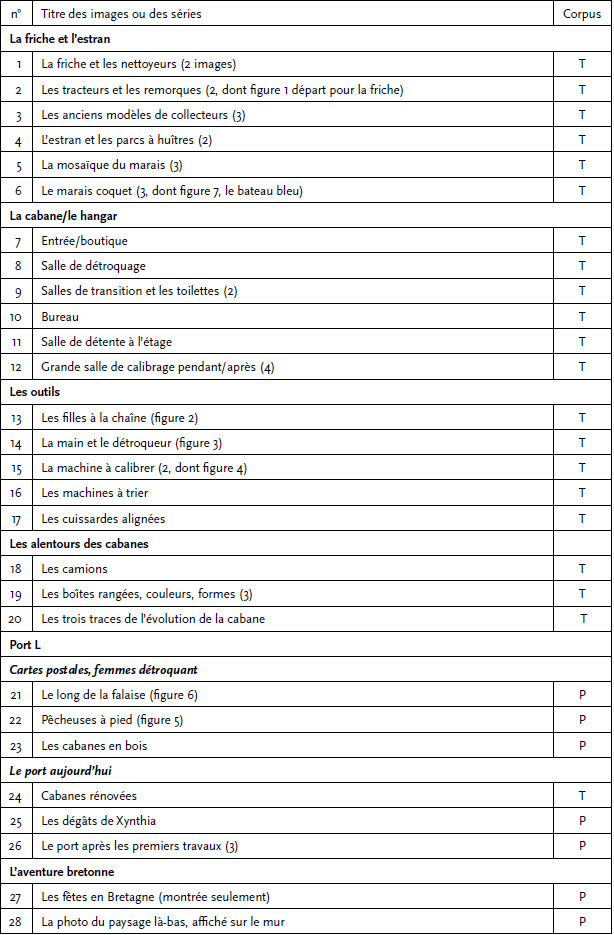

Table des images utilisées dans cette enquête

Légende : Entre parenthèses : le nombre d’images d’une série.

Corpus : Téléphone (T) ; Patrimonial (P).

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Notes

-

[18]

Zone littorale régulièrement recouverte par la marée.

-

[1]

Commune du littoral de Charente-Maritime (3900 habitants) au sud de La Rochelle, cité elle-même tournée vers les activités maritimes et le tourisme. Le territoire est réputé pour sa production d’huîtres et de moules, et cette activité participe à l’attrait patrimonial de son paysage.

-

[2]

Dispositif de collecte par le public des déchets plastiques liés à la pêche ou la culture des coquillages.

-

[3]

Zone littorale régulièrement recouverte par la marée.

-

[4]

De septembre 2020 à février 2022.

-

[5]

Ensemble aggloméré d’huîtres sauvages, de pierres et de vase, constituant de petites buttes.

-

[6]

Référence à la notion de gatekeeper (Schwartz et Jacobs, p. 55, cité par De Sardan, 1995, p. 19).

- [7]

-

[8]

Ce terrain est au sens propre peu accessible : vase, roches, marées.

-

[9]

Elias, N. (1956). Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance. Initialement dans British Journal of Sociology, traduction de l’allemand par Hulin, M. (1993). Fayard.

-

[10]

Cette partie, jugée indispensable à la compréhension du contexte, n’est pas spécifiquement associée à notre rapport à l’image.

-

[11]

Détroquer signifie décoller les huîtres accrochées en amas à leur support.

-

[12]

Hugues, E. (1962). Good People and Dirty Work. Social Problems, 10(1), 3-11. Traduction Aucouturier, V. (2010). Les honnêtes gens et le sale boulot. Travailler, 2(24), 21-34.

-

[13]

En nous appuyant sur les premières observations, nous supposons que ce trait de caractère n’est pas partagé par toutes les entreprises d’ostréiculture de ce territoire, ce qui nous encourage à construire un ensemble de configurations reposant notamment sur ce critère distinctif.

-

[14]

L’expression « on s’adapte » résonne comme un leitmotiv tout au long de l’enquête.

-

[15]

Les coupelles sont des cercles de plastique enfilés sur des tubes cannelés, les jeunes huîtres sont ainsi moins amassées, plus faciles à décoller.

-

[16]

Auparavant impossible, du fait de la température locale, à l’origine des arrangements avec les Charentais.

-

[17]

Ou, pour d’autres chercheurs, la participation à des jeux de simulation.

Bibliographie

- Abbott, A. (2016). La pertinence actuelle de l’école de Chicago. Dans D. Demazière et D. Jouvenet (dir.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago (p. 193-222). EHESS.

- Barthes, R. (1980). La chambre claire : Note sur la photographie. Seuil.

- Becker, H. S. (1974). Photography and Sociology. Studies in Visual Communication, 1(1), 3-26.

- Becker, H. S. (2016). La bonne focale. De l’utilité des cas particuliers en sciences sociales. La Découverte.

- Bizeul, D. (1998). Le récit des conditions d’enquête : exploiter l’information en connaissance de cause. Revue française de sociologie, 39(4), 751-787.

- Bizeul, D. (1999). Faire avec les déconvenues. Une enquête en milieu nomade. Sociétés contemporaines, (33), 111-137.

- Boumaza, M. et Campana, A. (2007). Enquêter en milieu difficile, Revue française de science politique, 57, 5-23.

- Bourdieu, P. (1966). Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie. Communications, 7, 165-168.

- Brouquet, S., Gadéa, C. et Géhin, J.-P. (dir.) (2016). Quand les groupes professionnels se mettent en image, Images du travail, travail des images, 1. https://doi.org/10.4000/itti.1275

- Cardi, F. (2015). Une démarche inductive en sociologie visuelle : le commentaire analytique. Approches inductives en anthropologie, 2.

- Cefaï, D. (2003). L’enquête de terrain, textes présentés et commentés. La Découverte.

- Chapoulie, J.-M. (1996). Le regard sociologique d’Everett Hugues Extraits choisis, textes rassemblés. Éditions EHESS.

- De La Soudière, M. (1990). Revisiter la météo. Études rurales, (118-119), 9-29. https://doi.org/10.3406/rural.1990.4666

- Demazière, D. et Gadéa, C. (dir.) (2009). Sociologie des groupes professionnels, acquis récents et nouveaux défis. La Découverte.

- De Sardan, J.-P.-O. (1995). La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie. Revue Enquête (1), 71-109.

- Goffmann, E. (1973). La Mise en scène de la vie quotidienne I. La Présentation de soi. Éditions de Minuit.

- Hochedez, C. et Leroux, B. (2019). Les viticulteurs de l’île de Ré et de l’île d’Oléron face au changement climatique. Dans C. Gadéa et S. Oliversi (dir.), Les métiers de la vigne et du vin (p. 225-243). Presses universitaires de Grenoble.

- Hughes, E. C. (1996). Division du travail et rôle social. Dans Le Regard sociologique (Traduit par J.-M. Chapoulie), Éditions de l’EHESS.

- Maresca, S. et Meyer, M. (2013). Précis de photographie à l’usage des sociologues. Presses universitaires de Rennes.

- Meyer, M. et Papinot, C. (2017). Le travail des images dans la démarche de recherche. Analyse réflexive et compréhension de l’objet. Images du travail, travail des images, (3). https://doi.org/10.4000/itti.1053

- Soule, B. (2007). Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. Recherches qualitatives, 27(1), 127-140.

- Terrenoire, J.-P. (1985). Images et sciences sociales : l’objet et l’outil. Revue française de sociologie, 3(26).

- Villadary, A. (1968). Fête et vie quotidienne. Éditions ouvrières.

- Wacquant, L. (2010). L’habitus comme objet et méthode d’investigation, retour sur la fabrique du boxeur. Actes de la recherche en sciences sociales, 4(184), 108-121.

- Woodward, R. et Jenkings, N. K. (2011). Military Identities in the Situated Accounts of British Military Personnel. Sociology, 45(2). Dans J.-Y. Trépos (2015), Des images pour faire surgir des mots : Puissance sociologique de la photographie. L’Année sociologique, 65(1).

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

List of tables

Table des images utilisées dans cette enquête

10.7202/1032607ar

10.7202/1032607ar