Abstracts

Résumé

La prévalence des troubles mentaux courants (TMC) augmente tant dans la population québécoise que mondiale. Les gouvernements, les chercheurs et les cliniciens cherchent les meilleures pratiques à appliquer pour améliorer les services offerts à la clientèle souffrant de TMC. Les données suggèrent que ces services devraient être principalement offerts en première ligne (PL), mais leur organisation actuelle, au Québec, ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins des personnes souffrant de TMC ainsi qu’à ceux de leurs proches. Au cours des prochaines années, différents types d’infirmières occuperont un rôle élargi en PL et représenteront une portion plus importante des effectifs à ce niveau améliorant potentiellement l’accessibilité aux services. Les infirmières et les autres cliniciens ne connaissent pas toujours le rôle des infirmières quant à la santé mentale ni leur contribution durant toutes les phases du continuum de soins. La collaboration interprofessionnelle constitue un élément fondamental pour améliorer les services de PL en santé mentale. Celle-ci repose sur une compréhension juste des rôles et de leurs partages parmi tous les membres d’une équipe. Les objectifs de cet article sont de : 1) décrire les meilleures pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé mentale et en PL ; 2) discuter des rôles des infirmières quant aux TMC ; et 3) présenter des pistes d’intervention pour déployer ces rôles. Une conceptualisation des rôles infirmiers bien intégrés dans un contexte multiprofessionnel de première ligne en santé mentale est présentée dans cet article.

Mots-clés :

- santé mentale,

- infirmières,

- collaboration interprofessionnelle,

- première ligne

Abstract

The prevalence of common mental disorders (CMD) increases both in Quebec and in the world. Governments, researchers and clinicians are in search of the best practices to improve the services offered to clients with CMD. The data suggest that these services should be primarily offered in primary care, but their current organization in Quebec does not adequately address the needs of people with CMD as well as those of their relatives. Over the next few years, different types of nurses will have an expanded role in primary care and will represent a larger portion of the workforce at this level, potentially improving access to services. Nurses and other clinicians are not always aware of the role of nurses in mental health and their contribution to all phases of the continuum of care. Interprofessional collaboration is fundamental to improving mental primary care services and is based on a fair understanding of roles among all members of a team. The objectives of this article are to: 1) describe best practices in primary care for interprofessional collaboration in mental health; 2) discuss the roles of nurses in CMD; and (3) to present avenues of intervention to extend these roles. A conceptualization of nursing roles well integrated into an multiprofessional primary care practice in mental health is presented in this article.

Keywords:

- mental health,

- nurses,

- interprofessional collaboration,

- primary care

Article body

Introduction

Au Québec, 12 % de la population présentera une dépression au cours de sa vie et 9 % un trouble d’anxiété généralisée (TAG)1. Étant donné leur prévalence élevée, ces deux affections sont reconnues comme étant des troubles mentaux courants (TMC). Même si ces troubles sont moins handicapants que les troubles mentaux graves comme la schizophrénie, ils génèrent beaucoup de souffrance et entravent autant la dimension biologique, psychologique que sociale de la personne. Le Plan d’action en santé mentale (PASM) du Québec 2005-2010 a mis de l’avant un modèle de soins hiérarchisés misant sur le renforcement des services de première ligne dans la prise en charge des TMC2. Les résultats sont encore mitigés, puisque seulement 52 % des personnes présentant une dépression majeure et 36 % des personnes souffrant d’un TAG obtiennent un traitement adéquat dans ces services3, 4. Le Plan d’action en santé mentale (PASM) du Québec 2015-2020 prévoit d’instaurer des mesures facilitant la consolidation des changements amorcés.

Les infirmières de première ligne qui exercent leur rôle de façon optimale peuvent détecter les personnes souffrant d’un TMC et améliorer les soins et services qui leur sont offerts. D’ailleurs, en réponse à l’augmentation du nombre de personnes qui ont recours aux services de première ligne pour obtenir des soins de santé mentale, les infirmières sont de plus en plus sollicitées pour accomplir des activités liées à l’évaluation, le suivi, la détection, l’enseignement, l’accompagnement ou l’orientation vers d’autres professionnels ou ressources nécessaires au rétablissement des personnes5. Toutefois, le rôle qu’elles occupent en première ligne dans la prise en charge des TMC tend à varier selon le contexte organisationnel de leur pratique5 et ne reflète généralement pas leur plein potentiel6. Ceci s’expliquerait par le fait que le rôle infirmier en santé mentale demeure méconnu, et souvent non reconnu, par les autres professionnels, et parfois même par les infirmières elles-mêmes7. Il apparaît donc important de présenter de façon compréhensible, complète et intégrée le rôle optimal des infirmières de première ligne dans la prise en charge des TMC au sein d’équipes de première ligne multiprofessionnelles dans le but ultime d’améliorer la qualité des soins offerts à cette clientèle5.

Cet article propose donc un modèle conceptuel de la prise en charge des personnes présentant un TMC dans les services de première ligne multiprofessionnels, dans lequel le rôle de l’infirmière est précisé. Des moyens visant à déployer le rôle des infirmières et à favoriser la collaboration interprofessionnelle seront ensuite proposés.

Méthodologie

Le modèle conceptuel présenté dans cet article est le fruit de deux activités de recherche séquentielles : une recension des écrits et une étude de cas multiple. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en sciences infirmières dans lequel l’auteure principale s’est intéressée à l’étude de l’écart entre le rôle réel et le rôle optimal des infirmières de première ligne quant à la gestion des TMC5 (voir Charron, 2016 pour une explication plus détaillée de la méthodologie).

Tout d’abord, une recension des écrits a permis d’identifier le rôle optimal des différents professionnels de première ligne, tel que décrit par le cadre législatif des professions ainsi que les valeurs et les concepts clés de la gestion des TMC dans les services de première ligne. Pour ce faire, les publications gouvernementales ainsi que les publications de certaines organisations en santé, telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ayant comme sujet les services en santé mentale et les professionnels de la santé travaillant en première ligne ont été consultées. La littérature scientifique concernant l’organisation des services de première ligne et le rôle des infirmières de première ligne a été consultée grâce à l’utilisation de base de données (CINAHL, PsycInfo, MEDLINE). Par la suite, une étude de cas multiples a permis de décrire et d’analyser le rôle réel des infirmières de première ligne en le comparant au rôle optimal. Dans le cadre de cette étude, menée en 2015-2016 dans deux établissements québécois de première ligne, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées avec neuf infirmières et six autres professionnels de la santé. Ces entrevues ont permis d’explorer la perception des participants quant au rôle réel et optimal des infirmières lors de la prise en charge des personnes ayant un TMC, l’établissement de la collaboration interprofessionnelle ainsi que les mécanismes pouvant être mis en place pour faciliter l’exercice du rôle optimal infirmier quant aux TMC.

Un modèle de prise en charge des personnes souffrant de TMC

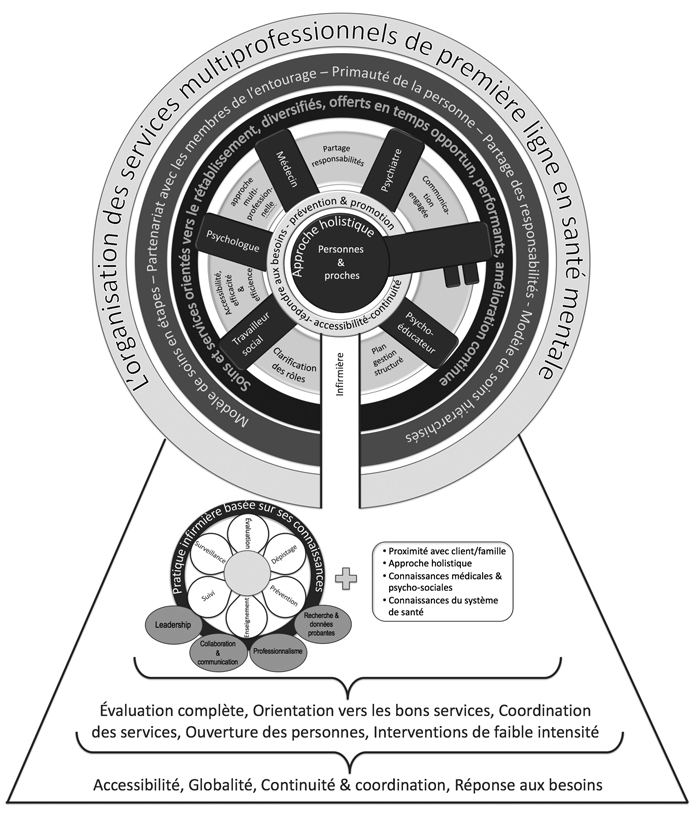

Le modèle conceptuel proposé (voir figure 1) permet de clarifier le rôle des infirmières par rapport à la prise en charge des personnes atteintes de TMC dans les services multiprofessionnels de première ligne.

Au centre du modèle se trouve la personne ayant un TMC et ses proches, ce qui rejoint les deux premières valeurs soutenues dans le PASM 2015-2020 du Québec, soit la primauté de la personne et le partenariat avec les membres de l’entourage8. Ceci met l’accent sur l’importance de mettre à contribution les forces et les ressources des personnes souffrant de troubles mentaux par rapport aux décisions entourant leurs soins et aux actions à entreprendre. La représentation de la personne avec ses proches et des services de santé par la forme de clé et de serrure signifie que les personnes qui tentent d’obtenir des services se situent au même niveau que les professionnels de la santé dans une optique de partenariat.

Guidant l’organisation des services en santé mentale, le modèle de soins en étapes et le modèle de soins hiérarchisés se trouvent dans le deuxième cercle. Le modèle de soins hiérarchisés est mis de l’avant dans les deux derniers plans d’action en santé mentale (PASM) québécois (PASM 2005-2010 et PASM 2015-2020). Il vise l’utilisation efficiente des ressources en favorisant l’intégration des soins dans les services de première ligne et en consacrant les services de deuxième et de troisième ligne aux troubles mentaux plus complexes et plus rares2, 8. Pour les TMC, cette intégration se concrétise dans le modèle de soins en étapes privilégié par l’OMS9. Ce modèle repose sur trois postulats : 1) aucun service ne permet de répondre à tous les besoins en santé mentale ; 2) une collaboration interorganisationnelle efficace est la clé du succès ; et 3) il faut privilégier l’implication des personnes dans les soins qui sont offerts9. Le but de ce modèle consiste à répondre aux besoins de la population en misant d’abord sur la prévention et la promotion de la santé et en assurant l’accessibilité et la continuité des services9. Dans ce modèle, les interventions privilégiées, leur intensité et le type de professionnels impliqués varient selon les préférences des personnes, la sévérité du trouble mental et le niveau d’atteinte fonctionnelle de la personne. Par exemple, dans les cas de troubles dépressifs, la première étape attendue des professionnels de première ligne est la détection et l’évaluation de ces troubles. En cas de dépression légère, l’équipe de première ligne assure la surveillance de la condition des personnes, le soutien à l’autogestion, la relation d’aide, l’éducation à la santé, la psychoéducation et le counseling10. Les interventions à cette étape demeurent de faible intensité. Conformément à leurs formations, les infirmières généralistes peuvent effectuer de manière autonome une majorité de ces interventions. Les interventions de faible intensité sont requises par la plus grande proportion de personnes présentant un TMC11. Lorsque la dépression atteint un niveau modéré ou sévère, le recours à la médication et aux interventions psychologiques est envisagé en plus du soutien social12. Finalement, le cercle reliant tous les professionnels comprend les éléments à mettre en place pour assurer l’efficacité de la collaboration interprofessionnelle. Afin de simplifier le modèle conceptuel, seuls les professionnels les plus susceptibles de travailler dans les services de première ligne ont été inclus, soit les infirmières, les travailleurs sociaux, les médecins omnipraticiens, les psychiatres, les psychologues et les psychoéducateurs13.

Figure 1

Le modèle conceptuel de la prise en charge des personnes souffrant de TMC basé sur un rôle infirmier étendu et une collaboration interprofessionnelle

Le rôle des infirmières de première ligne quant aux TMC

Au Québec, la Loi sur les infirmières et les infirmiers régit le champ d’exercice de la profession infirmière. Cette loi regroupe les activités réservées aux infirmières exerçant au Québec. Depuis l’adoption de la Loi 90 en 2003, les infirmières sont responsables d’évaluer la condition physique ou mentale d’une personne symptomatique14. Elles sont les seules, avec les médecins, à pouvoir réaliser cette activité. Tel que mentionné, à la suite de cette évaluation et conformément au modèle de soins en étapes, les activités réservées des infirmières permettent d’augmenter considérablement l’accès à des interventions de faible intensité dans les services de première ligne. Leur approche holistique, leurs savoirs concernant les dimensions biologique et psychosociale des personnes et des familles, leurs connaissances du système de santé ainsi que leur proximité avec la population représentent des atouts importants pour la prise en charge des TMC. L’implication des personnes et de leurs proches dans les soins est un principe constamment véhiculé tant dans la formation des infirmières que dans leur pratique. Cette implication est en lien direct avec les principes d’autogestion ainsi qu’avec ceux de l’approche « patient partenaire », qui consiste à reconnaître les savoirs des personnes et à l’inclure dans l’équipe de soins afin qu’elles prennent part au processus décisionnel concernant sa santé15. Ces caractéristiques, jumelées à l’exercice de leur pleine étendue de pratique, c’est-à-dire une pratique infirmière découlant de leur formation, de la législation en vigueur, du contexte de pratique et des normes des établissements de santé16, permettraient certainement d’améliorer la prise en charge des problèmes de santé et d’assurer une grande satisfaction des personnes envers les soins reçus17.

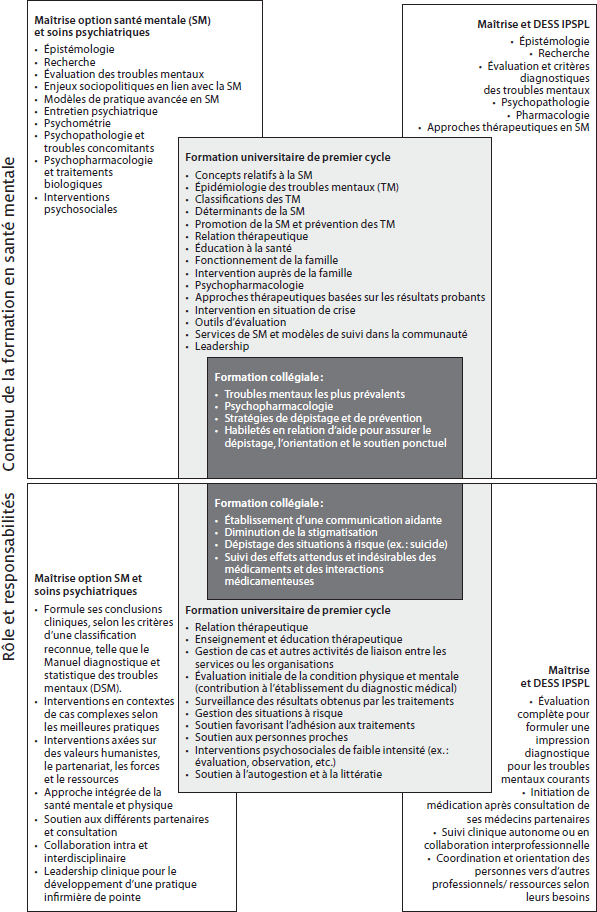

Au Québec, l’existence de plusieurs niveaux de formation (collégial ainsi que premier, deuxième et troisième cycle universitaire) complexifie l’analyse et la description du rôle infirmier en santé mentale. Afin de synthétiser les caractéristiques de chacun des niveaux de formation ainsi que le rôle et les responsabilités des infirmières qui sont formées à ces niveaux, une schématisation (figure 2) a été réalisée à partir du document sur la pratique infirmière en santé mentale18, du document présentant la pratique des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne19 (IPSPL) et des connaissances des auteurs sur les programmes de formation actuels. Cette synthèse démontre que les infirmières sont en mesure d’offrir une gamme de services diversifiés qui permettraient de mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de TMC.

Figure 2

Les rôles et responsabilités des infirmières quant aux TMC selon les différents niveaux de formation

Cette figure illustrant les connaissances et compétences attendues des infirmières indique qu’une utilisation accrue de leur potentiel, correspondant à la formation reçue, converge avec le modèle de soins en étapes. En effet, les infirmières sont en mesure de contribuer significativement et de façon autonome à la détection, à l’évaluation de la condition physique et mentale et à la mise en place d’interventions de faible intensité en santé mentale, tout en contribuant à faciliter le recours à des professionnels ou à des services plus spécialisés en santé mentale si nécessaire. Les infirmières détenant une maîtrise en sciences infirmières avec concentration en santé mentale peuvent aussi évaluer les troubles mentaux13, 19.

Pour les guider dans leurs interventions, elles peuvent recourir à des guides de pratique et outils de référence. Par exemple, le Guide Priorité Santé (GPS), élaboré par la Direction de Santé publique de Montréal, comporte une section à l’attention des infirmières au sujet de l’évaluation et des interventions reliées aux problèmes suivants : 1) le stress et l’insomnie ; 2) l’humeur dépressive ; 3) la présence de violence conjugale ; ou 4) la maltraitance envers les aînés20. De plus, pour compléter leur évaluation des troubles dépressifs et anxieux, les professionnels de première ligne utilisent des échelles comme le Questionnaire sur la santé du patient – 9 (QSP-9 ou PHQ-9 en anglais)12 ou le Questionnaire sur le trouble d’anxiété généralisée (GAD-7)21. Plusieurs guides de pratique clinique fournissent des balises afin de guider les actions des professionnels de la santé dans la prise en charge des TMC en première ligne. Par exemple, le protocole « Faire face à la dépression au Québec » permet aux professionnels d’optimiser leur pratique liée au dépistage, à l’évaluation et au traitement de la dépression12. Un autre exemple est le guide de pratique clinique pour les TAG et les troubles de panique publié en 2011 par le National Institute for Health and Care Excellence10. Bien que ces outils fournissent d’excellents repères, leur autonomie professionnelle doit toujours s’appuyer sur un jugement clinique solide.

La collaboration en santé mentale et en première ligne

Influencée par les facteurs contextuels et humains22, la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle est le résultat de différentes interactions interpersonnelles permettant les échanges d’informations et les prises de décisions23. Ces interactions doivent avoir lieu entre les utilisateurs des services, leurs proches et le personnel des services afin d’atteindre des objectifs24. La collaboration interprofessionnelle permet d’offrir en complémentarité une diversité de services selon les expertises des différents professionnels de la santé25. Finalement, la collaboration interorganisationnelle est le type de collaboration qui existe entre les professionnels de différentes organisations de santé26.

Plusieurs professionnels de la santé peuvent être impliqués lors de la prise en charge des troubles mentaux, soit les psychologues, les travailleurs sociaux, les thérapeutes conjugaux et familiaux, les conseillers en orientation, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières les médecins et les orthophonistes/audiologistes. La clarification des champs d’exercices de ces professionnels et de la finalité des interventions a été actualisée à la suite de l’adoption du projet de Loi 21 afin de refléter les pratiques professionnelles du XXIe siècle tout en assurant l’encadrement nécessaire aux activités préjudiciables et à la psychothérapie13. Elle réitère que les infirmières peuvent intervenir tout au long du continuum de soins de santé afin de maintenir, de rétablir ou d’améliorer la santé de personnes, de familles, de groupes ou de collectivités tout en leur permettant d’utiliser leurs ressources et capacités à leur plein potentiel13. Ainsi, les infirmières ayant les acquis et étant habilitées par leur ordre professionnel peuvent, depuis l’adoption de ce projet de loi, évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental13.

Le déploiement du rôle infirmier en première ligne relativement aux TMC

Dans la visée du modèle conceptuel proposé précédemment, la collaboration interprofessionnelle apparaît fondamentale. Le déploiement du rôle de l’infirmière dans un contexte multiprofessionnel nécessite donc que nous nous penchions sur les conditions favorisant une collaboration efficace. La mise en place quotidienne de celle-ci est un processus complexe. Elle réside dans un équilibre entre les intérêts personnels des différents acteurs et les objectifs de l’équipe22. L’approche centrée sur le patient peut aider à atteindre cet équilibre, car sa finalité rassemble tous les professionnels vers un objectif commun27. La définition des rôles professionnels constitue une étape importante et nécessaire dès le début du processus de collaboration23. Des responsabilités claires, partagées entre les différents professionnels de l’équipe, permettent de maximiser la pratique professionnelle de chacun des membres de l’équipe et l’efficacité de leurs soins28. Aussi, une certaine flexibilité dans le rôle des différents professionnels semble être un élément très apprécié selon le milieu clinique5. Il est donc parfois difficile d’obtenir une définition claire de ces rôles en raison du chevauchement de certaines frontières professionnelles englobant les droits exclusifs accordés à une profession29. En plus des pratiques dans les milieux de travail, les frontières professionnelles sont aussi influencées par la législation en vigueur et les valeurs sociales28. Aussi, afin de déployer leur rôle selon leur pleine étendue de pratique, les infirmières doivent donc travailler sur ces trois facteurs.

Du point de vue des pratiques, les infirmières doivent à la fois démontrer leurs compétences aux professionnels de la santé avec qui elles font équipe. Afin de favoriser le déploiement du rôle infirmier pour les TMC, les infirmières doivent donc connaître l’étendue de leur pratique et renseigner leurs collègues sur celle-ci. Il est aussi essentiel qu’elles fassent preuve de leadership clinique. Ce type de leadership n’est pas rattaché à une position formelle de leader, mais à la capacité des personnes d’influencer les membres de son équipe par sa vision holistique de son milieu, ses connaissances et sa pratique en général30. L’objectif ultime de l’infirmière leader clinique est de contribuer à la qualité des soins et de s’assurer que les besoins de la clientèle sont satisfaits. Cette personne n’hésite pas à remettre en question ses pratiques, à les améliorer, à partager ses nouvelles façons de faire basées sur les meilleures pratiques avec ses collègues et à discuter avec ses gestionnaires des problèmes rencontrés afin que ceux-ci puissent être résolus31. Pour favoriser la mise en place de changements, le recours à des personnes ayant un leadership transformationnel peut être favorable. En effet, ces personnes, grâce à leurs créativités et à leurs prises de risques, permettent à tous les membres d’un groupe de collaborer à l’avancement de projets32.

Du point de vue de la législation et à plus grande échelle, les différentes organisations professionnelles au niveau local, régional et national peuvent également jouer un rôle important pour favoriser une pratique infirmière correspondant à leur pleine étendue de pratique. Par le biais des documents qu’elles publient sur la pratique infirmière dans différents milieux, elles facilitent la compréhension du rôle des infirmières afin que celles-ci puissent travailler à leur plein potentiel. Par exemple, l’OIIQ produit de nombreux documents précisant les activités des infirmières selon leur niveau de pratique, telle que « La pratique infirmière en santé mentale : une contribution essentielle à consolider »18 et « Standards de pratique de l’infirmière dans le domaine de la santé mentale »33. Au moment de publier cet article, des travaux ralliant plusieurs ordres professionnels sont en cours en vue de créer un nouveau type de pratique avancée, soit l’infirmière praticienne spécialisée en santé mentale34.

Finalement, pour influencer les valeurs sociales, les infirmières doivent renseigner leur clientèle ainsi que la population sur leur rôle relatif à la santé mentale. Pour ce faire, elles doivent compter sur l’appui de leurs organisations, de leurs représentants et de leur ordre professionnel.

L’apport du modèle proposé aux services de première ligne

Ce modèle synthétise les grands principes et valeurs essentiels (cercles) à la prise en charge des personnes atteintes de TMC et concrétise le rôle optimal (triangle au bas des cercles) des infirmières de première ligne en précisant leur contribution. Il est le premier à notre connaissance, de présenter de façon compréhensible, complète et intégrée le rôle optimal des infirmières de première ligne dans la prise en charge des TMC au sein d’équipes de première ligne multiprofessionnelles. Par le déploiement de leur rôle, les infirmières peuvent contribuer de manière autonome à améliorer l’accessibilité, l’efficacité et l’efficience des services notamment en assurant l’évaluation des personnes présentant des symptômes physiques et mentaux, le suivi clinique ainsi que la coordination des services nécessaires selon l’état des personnes. La proximité et la facilité d’approche des infirmières font d’elles des professionnelles de choix pour assurer ces activités. Le modèle pourra donc servir de guide pour les équipes de première ligne souhaitant évaluer et améliorer leurs services offerts aux personnes présentant un TMC. Il pourrait également être utilisé lors de la formation des infirmières afin qu’elles prennent conscience de l’étendue de leur pratique potentielle. De plus, il pourra servir de base à une meilleure information des citoyens et des professionnels quant au rôle que les infirmières peuvent avoir lors de la prise en charge des TMC dans un contexte multiprofessionnel de première ligne.

Conclusion

En conclusion, les modèles organisationnels des services en santé mentale décrits dans les PASM2, 8 et par l’OMS et WONCA9 ne décrivent pas clairement la contribution possible des infirmières lors de la prise en charge des TMC. Le modèle conceptuel présenté dans cet article situe le rôle de l’infirmière au sein de l’équipe multiprofessionnelle. Ce modèle se veut un premier pas pour l’accompagnement de déploiement du rôle infirmier de première ligne quant aux TMC.

Appendices

Bibliographie

- 1. Institut de la statistique du Québec. (2015). Portrait statistique de la santé mentale des Québécois. Résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Santé mentale 2012. Récupéré du site : http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01671FR_portrait_sante_mentale2015H00F00.pdf

- 2. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2005). Plan d’action en santé mentale – La force des liens. Récupéré sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/8409aa194a47b7c385257020006bce71?OpenDocument

- 3. Duhoux, A., Fournier, L. Gauvin, L. et Roberge, P. (2012). Quality of care for major depression and its determinants : a multi level analysis. BMC Psychiatry. 12(142). 1-15. doi:10.1186/1471-244X-12-142

- 4. Roberge, P., Normand-Lauzière, F., Raymond, I., Luc, M., Tanguay-Bernard, M., Duhoux, A., …, Fournier, L. (2015) Generalized anxiety disorder in primary care : mental health services use and treatment adequacy. BMC Family Practice, 16 (146) 1-11. doi:10.1186/s12875-015-0358-y

- 5. Charron, M. (2016). Le rôle de l’infirmière de première ligne quant aux troubles mentaux courants dans un contexte interprofessionnel : une étude de cas multiples. (Mémoire de maîtrise, Université de Montréal).

- 6. Levesque, J-F., Pineault, R., Simard, B., Roberge, D., Hamel, M., Kapetanakis, C. et Robert, L. (2008). L’expérience de soins de la population. Portrait des variations intrarégionales à Montréal et en Montérégie. Québec : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Récupéré de : http://www.greas.ca/evolution/pdf/soinspopulation.pdf

- 7. Ricard, N., Page, C. et Laflamme, F. (2014). La pratique infirmière avancée : un choix qui s’impose pour la qualité des soins et des services en santé mentale. Santé mentale au Québec. 39(1), 137-157.

- 8. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2015). Plan d’action en santé mentale – Faire ensemble et autrement. Récupéré de : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-914-04W.pdf

- 9. World Health Organization and World Organization of Family Doctors (Wonca). (2008). Integrating mental health into primary care : a global perspective. Récupéré de : http://www.who.int/mental_health/policy/Mental%20health%20+%20primary%20care-%20final%20low-res%20140908.pdf

- 10. National Institute for Health and Care Excellence. (2011). Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults : management. Récupéré de : https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/resources/generalised-anxiety-disorder-and-panic-disorder-in-adults-management-35109387756997

- 11. Brouillet, H., Roberge, P., Fournier, L. et Doré, I. (2009) Les soins en étapes, une approche prometteuse pour le traitement des troubles anxieux et dépressifs. Quintessence, 1(1), 1-2. Récupéré de : http://www.qualaxia.org/sante-mentale-information/resultats-publications.php?lg=fr

- 12. Kroenke, K. et Spitzer R. L. (2002). The PHQ-9 : A new depression diagnostic and severity measure. Psychiatric Annals, 32(9), 1-7.

- 13. Gouvernement du Québec. (2012). Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Guide explicatif. Récupéré de : http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf

- 14. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). (2015). Champ d’exercice et activités réservées. Récupéré de : https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/champ-dexercice-et-activites-reservees

- 15. Dumez, V. et Lafrenière, S. (2012). Le virage patient partenaire : un dialogue pour faire équipe. Communication présentée au Congrès de l’Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec, Montréal, Québec. Récupéré de : http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/congres2012/img/Presentatoin_DumezLafreniere.pdf

- 16. Besner, J., Doran, D., McGillis Hall, L., Giovannetti, P., Girard, F., Hill, W., … Watson, L. (2005). A Systematic Approach to Maximizing Nursing, Scopes of Practice. Récupéré de : http://www.cfhi-fcass.ca/Migrated/PDF/ResearchReports/OGC/besner_final.pdf

- 17. Besner, J., Drummond, J., Oelke, N.D., McKim, R. et Carter, R. (2011). Optimizing the Practice of Registered Nurses in the Context of an Interprofessional Team in Primary Care – Final Report. Récupéré de : http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/res/if-res-hswru-pc-nursing-report-2010.pdf

- 18. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2009). La pratique infirmière en santé mentale : une contribution essentielle à consolider. Récupéré de : https://www.oiiq.org/sites/default/files/251_rapport_octobre2009_vf.pdf

- 19. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Collège des médecins du Québec (CMQ). (2014). Lignes directrices – Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Récupéré de : https://www.oiiq.org/sites/default/files/2409_ipspl_lignes_directrices_web.pdf

- 20. Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS). (2015). Le GPS : Guide priorité santé – Les infirmières et le bilan de santé chez l’adulte. Repéré à : http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/gps

- 21. Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W. et Löwe, B. (2006). A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder : The GAD-7. American Medical Association.1661092-1097. doi:10.1001/archinte.166.10.1092

- 22. Sicotte, C., D’Amour, D. et Moreault, M. (2002). Interdisciplinary collaboration within Quebec community health care centres. Social Science & Medicine. 55 991-1003. doi:10.1016/S0277-9536(01)00232-5

- 23. D’Amour, D. (1997). Structuration de la collaboration interprofessionnelle dans les services de santé de première ligne au Québec. Thèse de doctorat inédite, Université de Montréal. Récupéré de : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0003/NQ32608.pdf

- 24. Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé. (2010). Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme. Récupéré de : http://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetencies-FrR_Sep710.pdf

- 25. Pepin, J., Kérouac, S. et Ducharme, F. (2010). La pensée infirmière (3e éd.). Montréal, Canada : Chenelière Éducation.

- 26. D’Amour, D. (2002). La collaboration professionnelle : un choix obligé. Dans O. Goulet et C. Dallaire (dir.), Les soins infirmiers : vers de nouvelles perspectives (p. 339-363). Boucherville, Canada : Gaëtan Morin.

- 27. Casimiro, L., Hall, P., Archibald, D., Kuziemsky, C., Brasset-Latulippe, A. et Varpio, L. (2011). Obstacles et éléments favorables à la collaboration interprofessionnelle en santé : Rapport de recherche. Récupéré de : http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2014/03/CNFS_17-mars-2014_VE.pdf

- 28. Brault, I, Kilpatrick, K., D’Amour, D., Contandriopoulos, D., Chouinard, V., Dubois, C-A. … Beaulieu, M-D. (2014). Role Clarification Processes For Better Integration of Nurse Practitioners into Primary Healthcare Teams : A Multiple-Case Study. Nursing Research and Practice. 2014. 1-9. Récupéré de : http://dx.doi.org/10.1155/2014/170514

- 29. Abbott, A. (1988). The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago, IL : University of Chicago Press.

- 30. Downey, M., Parslow, S. et Smart, M. (2011). The hidden treasure in nursing leadership : informal leaders. Journal of nursing management, 19, 517-521. doi:10.1111/j.1365-2834.2011.01253.x

- 31. Hamric, A. B., Hanson, C. M., Tracy, M. F. et O’Grady, E.T. (2014). Advanced Practice Nursing. An Integrative Approach. (5e éd.). Saint-Louis, MO : Elsevier Saunders.

- 32. Kozier, B., Erb, G., Berman, A. et Snyder, S. (2012). Délégation, gestion et leadership. Dans Soins infirmier : théorie et pratique (2e éd., vol. 1, p. 515-529). Saint-Laurent, Canada : Éditions du renouveau pédagogique.

- 33. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2016). Standards de pratique de l’infirmière dans le domaine de la santé mentale. Récupéré de : https://www.oiiq.org/sites/default/files/4462-standards-sante-mentale.pdf

- 34. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2017). L’OIIQ demande l’adoption rapide du nouveau règlement pour les IPS et le financement de places de stages pour le DHQ. Récupéré de : http://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/l-oiiq-demande-l-adoption-rapide-du-nouveau-reglement-pour-les-ips-et-le

List of figures

Figure 1

Le modèle conceptuel de la prise en charge des personnes souffrant de TMC basé sur un rôle infirmier étendu et une collaboration interprofessionnelle

Figure 2

Les rôles et responsabilités des infirmières quant aux TMC selon les différents niveaux de formation

10.7202/1025911ar

10.7202/1025911ar