Abstracts

Résumé

Dans une oeuvre d’art narrative ou figurative, à quels signes pouvons-nous reconnaître et identifier la qualité morale de tel personnage? À partir d’une lecture des textes d’Aristote portant sur l’art et l’éducation, sur le théâtre ou la musique, nous essayons de dégager certains repères liés à des modes culturels comme à la symbolisation de valeurs morales. Puis, fort de cet acquis, nous tenterons une étude appliquée sur des mythes contemporains qui mettent en scène des héros fictifs empruntés à la culture populaire cinématographique.

Abstract

How can we recognize the moral character of a person in a narrative work of art? Following Aristotle’s analysis of art and education, and more specifically his consideration of theatre and music, we seek to identify certain key traits, either connected to cultural manners or to symbolization of moral principles, whose function is to help us identify the ethical dimensions of narrative representation. In the second part of the essay these traits are used to examine some contemporary myths whose heroes populate Hollywood blockbuster films.

Article body

Nous nous proposons d’examiner le rapport entre une théorie des signes et l’éthique dans la Poétique d’Aristote, en portant l’accent sur le statut du signe (séméion), relié à la dimension éthique de l’ouvrage. La Poétique est-elle donc un texte d’éthique? Ne serait-elle pas plutôt une sorte de bréviaire de l’art de la composition? L’un n’exclut pas l’autre. Elle est bien un texte d’éthique, non pas au sens où on y trouverait une règle du bien vivre, ce qu’Aristote fait assurément dans l’Ethique à Nicomaque, mais au sens où se joue dans les oeuvres littéraires, dans les arts du spectacle (épopée, théâtre, musique, danse, chants), et les arts plastiques (peinture, sculpture) l’exposition et la transmission de cette règle au vu et au su de tous par le biais de personnages en acte.

Que le principe de la meilleure vie, déduit par raisonnement, soit rendu sensible par des personnages en acte fait de l’art une médiation nécessaire entre une compréhension métaphysique de la loi et une éducation politique. Aristote conçoit, en effet, la composition d’oeuvres comme des mythes, des fables, des récits. Le mythe est ainsi défini :

une tradition venue des origines et transmise sous la figure du mythe aux successeurs enseigne que les principes sont des dieux et que le divin embrasse la nature entière. Le reste a été ajouté sous un mode mythique (mythikos) à partir de là pour persuader (peitho) la foule relativement à la loi et aux intérêts collectifs : ainsi on en parle sous des formes humaines ou d’autres semblables aux animaux, et on ajoute d’autres choses de cet ordre

Métaphysique : 1074 b3-9

Le mythe est donc une manière qui donne des formes persuasives à des principes universels comme la loi et l’intérêt collectif. La légende des dieux, des héros et des grands hommes est un cours d’instruction civique par l’exemple. L’éducation s’adresse donc en priorité à la jeunesse pour qu’elle aime et déteste ce qu’elle doit aimer ou détester. Pour cela, à l’image d’une terre qui devrait faire fructifier une semence, il faut “cultiver l’âme de l’auditeur” (Éthique à Nicomaque IX, 6 : 1179 b24)[1] plutôt par l’exemple de bonnes conduites à suivre que par le raisonnement. Ainsi le jeune sera amené à imiter ce qui est bon pour lui et pour la Cité. Pour cela, encore faut-il que les caractères moraux soient perceptibles. C’est pourquoi Aristote passe en revue nos sens, pour voir comment dans notre dimension sensible les sentiments moraux peuvent se communiquer (Politique VIII, 5 : 1340a30) d’un extrême à l’autre. D’un côté nous avons le toucher et le goût (incluant l’odorat) qui ne peuvent imiter un caractère : on aura du mal à parler d’un parfum bienveillant, d’un tissu colérique, d’une odeur vertueuse (même si on parle d’odeur de sainteté !) ou d’une surface magnanime. De l’autre côté nous avons l’ouïe qui reçoit parfaitement par la musique l’imitation des caractères. Les rythmes, les mélodies, les accents sont l’expression même de notre âme puisque celle-ci s’exprime par les sons de la voix. Du coup, les objets de l’ouïe imitent les sentiments moraux, et leur audition nous affecte directement, de sorte que la musique est l’art moral et éducatif par excellence. (D’ailleurs, en musique les indications agogiques, données en italien, expriment encore des caractères : dolce, amoroso, impetuoso, marziale, giocoso, agitato, tranquillo, etc.) Entre les deux, se tiennent les oeuvres d’art visibles (oratos) qui n’imitent qu’indirectement les sentiments moraux par “des signes (semeia) qui sont l’expression corporelle des affections” (Ibid. : 1340 a35). Les peintures et les sculptures, ou les expressions d’un acteur, sont les signes de caractères et d’affections. Le corps (soma) visible, qu’il soit peint, sculpté ou animé, est le signe (sema) de l’âme. Il y a donc une différence entre une expression directement identique au caractère moral, par la musique, et une expression qui est le signe physique de ce caractère, par les arts visibles. Une éducation artistique est donc une éducation éthique. On ne peut faire l’économie d’une analyse des signes pour voir s’il y a bien une corrélation entre une manifestation corporelle et une qualité morale. Du coup pour éduquer la jeunesse, il convient de savoir ce que l’on donne à voir, par exemple les oeuvres de Pauson ou celles de Polygnote, plus éthiques (Ibid. : 1340 a39), Pauson peignant les hommes en moins beau que ce qu’ils sont, et Polygnote en plus beau (Poétique : 1448 a6).

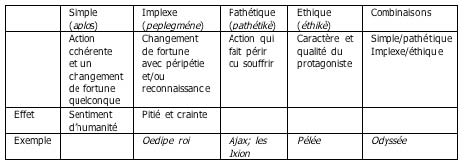

Si, en effet, l’art est une mimésis, encore faut-il savoir de quoi il est imitation. Il imite l’homme, ce en quoi il est affecté (pathos) comme une manière d’agir et de réagir selon son caractère (éthos). Cet éthos des protagonistes épiques, tragiques ou comiques est le centre des réflexions et classifications d’Aristote. C’est pourquoi il distingue dans les oeuvres narratives quatre grandes rubriques :

Figure 1

Mais comment définit-il cet éthos? “J’appelle (légo) caractère (éthos) ce d’après quoi nous déclarons (phamen) des protagonistes qu’ils ont telles ou telles qualités” (Éthique à Nicomaque : 1150 a5-6). Ici il y a en fait un éthos à double entente : d’un côté il s’agit de qualités inhérentes à un homme d’action, registre des vertus et des défauts analysés dans l’Ethique, mais d’un autre côté il s’agit du jugement du spectateur — “ce qui nous fait dire” — qui reconnaît et identifie tel caractère et telle action. Le problème est donc de comprendre la motivation de ce qui nous fait dire ceci de quelqu’un, de déterminer ce qui justifie notre identification. Comment se constitue donc notre point de vue esthétique? C’est un processus complexe et ramifié qu’Aristote nomme “reconnaissance” (anagnorisis), jouant sur trois niveaux. Au premier niveau, nous spectateurs, déduisons l’objet représenté par rapprochement avec son référent sensible (Poétique : 1448b 16). Au second niveau, le héros représenté prend conscience de son sort ou de son identité réelle en passant de l’ignorance à la connaissance (Ibid. : 1452 a29-31). Au troisième niveau, nous nous émouvons de cette reconnaissance en jeu dans le personnage par rapprochement avec ce en quoi il est “semblable à nous” (Ibid. : 1453 a6). Cet aspect cognitif s’accompagne ainsi d’une dimension éthico-pathétique : le renversement de l’amitié en haine, ou inversement. En cela cette dimension “poétique” relie la reconnaissance à deux autres ouvrages où elle est examinée : la Métaphysique où elle est comprise comme étonnement (prise de conscience de son ignorance) et l’Ethique où l’on aborde les marques d’amitié, la philia étant la vertu éthique par excellence qui tisse les liens de civilités entre amis, entre citoyens, entre humains. Dans la Poétique l’aspect merveilleux et étonnant produit par le clou du spectacle ne doit donc pas être une esbroufe immotivée, mais la mise-en-scène d’un processus d’identification : ce qui fait qu’on reconnaît une situation parce qu’on la comprend, et qu’on s’identifie à un personnage parce qu’on le comprend. La reconnaissance unit donc les deux plans du savoir et de la manière d’être chez l’auteur (quand il imite il doit être son personnage), chez l’acteur qui doit incarner avec vraisemblance une conduite, chez le spectateur qui doit s’oublier dans le spectacle pour s’y retrouver altéré, mais grandi, anobli. Production, représentation, réception : un même savoir fait homme, une même qualité donnée à voir.

Mais comment donc cette reconnaissance peut-elle se mettre en oeuvre (dans tous les sens de l’expression)? Ici le rôle du signe apparaît. Quelle est donc la conception du signe en jeu? Et en quoi le signe est-il un élément constitutif de la relation éthique?

***

Arrêtons-nous sur une petite phrase, à propos du plaisir pris aux imitations :

Tous les hommes prennent plaisir aux imitations; un signe (séméion) de cela est ce qui advient dans les faits; des êtres qui en eux-mêmes font peine à voir nous aimons, en effet, à en contempler l’image la plus exacte, par exemple la forme des bêtes les plus ignobles et des cadavres

Ibid. : 1448 b8

Observation étrange, mais pourtant juste : autant la laideur naturelle peut être répugnante autant la représentation de la laideur peut être plaisante. La mimésis a ceci de particulier qu’elle convertit la répulsion en attraction. La représentation distancie le danger, l’apprivoise. Ainsi, les fauves qui devraient nous terroriser, nous excitent. Les cadavres qui devraient nous faire fuir, nous attirent. Et l’on jouit de voir les mâchoires de tel tigre arracher un bras dans Gladiator (Rowdy Herrington 1992), ou de regarder un monstre protéiforme disloquer des viscères et dévorer des humains tout crus dans Alien (James Cameron 1986). Quentin Tarrentino se délecte dans ce genre du gore soft ou hard : une cervelle éclate, avec force hémoglobine, dans Pulp Fiction (1994), un pied tranché sautille tout seul à la recherche du corps perdu dans Kill Bill 1 (2003), des yeux sont écrasés dans Kill Bill 2 (2004). Scorsese n’est pas en reste puisque depuis Taxi Driver (Martin Scorsese 1976), il a forcé le trait dans The Departed (Martin Scorsese 2006) où la perversité absolue du personnage de Jack Nicholson est délicieusement abominable, où les bras cassés, les mains coupées, les têtes explosées, les corps éventrés ne se comptent plus tant notre plaisir est à son comble…

Ce constat, maintes fois répété depuis Aristote, fait aujourd’hui le miel des psychologues : si notre jeunesse est violente, c’est qu’elle prend plaisir à la représentation du crime, et qu’elle ne fait plus la différence entre la violence représentée, imitée, simulée, et la violence “réelle”, celle qui fait mal aux autres et qui fait peine à voir. Le délinquant d’aujourd’hui aurait en quelque sorte le jugement moral pervertit par un jugement esthétique : ce qui devrait faire mal à la vue, donc susciter la compassion ou la répulsion, fait plaisir à voir. Le violent jouit du spectacle de l’horreur, ne distinguant plus la mise en oeuvre effective (ergon) de son rendu artistique (mimésis). Chacun y voit, bien évidemment, une crise de la société, une crise des valeurs, une crise de l’autorité, une crise du père, une crise de la mère, une crise de nerfs généralisée. À relire Aristote, un vertige nous prend si l’on remarque que cette crise dure depuis deux mille quatre cents ans. Ou plus exactement, il semble que nous nous donnions une bonne conscience à peu de frais en identifiant cela comme une crise des valeurs morales, comme si cette crise était passagère, soluble, surmontable, quand Aristote y voit une constante humaine : nous prenons plaisir à contempler la vilenie.

Car ce qu’il y a de plus étrange encore dans cette remarque d’Aristote, c’est qu’il ne l’approfondit pas. Il dit cela en passant, comme si c’était une évidence. Ce qui suscite des approfondissements infinis pour les divers médecins de l’âme est une affaire entendue pour lui : nous aimons les images immondes! — voilà comment ça se passe pour tout un chacun. En bon raisonneur le Stagirite choisit l’argument maximal : si nous prenons plaisir à la représentation de ce qui est pénible, alors a fortiori nous prenons aussi plaisir à celle de ce qui est agréable, donc à toute imitation. Ce qu’il fallait démontrer.

Et ce qu’il y a de plus étrange encore, c’est que ce plaisir pris au spectacle de l’immonde n’est qu’un signe, un indice particulier d’un plaisir universel. Comment donc comprendre ce “signe”? Mettons entre parenthèses ici ce que nous ont appris Saussure ou Peirce. Restons en à Aristote. Le signe a ici une fonction de renvoi dans le cadre d’une argumentation didactique : pour vous assurer que je dis vrai, je vous renvoie à ce qui se passe dans les faits; allez donc voir comment les uns et les autres se comportent. Mais ce renvoi est fondé sur une fonction de manifestation : ce que je dis est vrai, puisque tout nous le montre. Faut-il en rester à un tel phénoménisme?

Une formule similaire ouvre la Métaphysique (980a20) : “tous les hommes désirent naturellement savoir; un signe (séméion) de cela est le plaisir dû aux sensations.” Qu’est-ce donc ici qui fait signe? L’affection qui nous porte à préférer ce qui nous rend heureux (agapèsis), ou la réjouissance qui égaye notre coeur (charis). L’amour qu’on porte à un objet est donc la preuve qui manifeste une chose comme accompagnement (symbaino) d’une autre. Cet amour serait donc le meilleur signe de ce qui animerait la nature humaine. Un signe est ce qui fait montre, ce qui met en évidence. En ce sens, il ne semble pas immotivé, mais au contraire marquer un rapport nécessaire entre un indice et un phénomène. Ce qui lui confère une valeur démonstrative. Poursuivons.

Dans le même ordre d’idées, Aristote nous donne dans l’Ethique à Nicomaque le signe distinctif (séméion) de la vertu, de notre disposition morale : le plaisir ou la peine (1104 b3 sq.), au point que l’excellence (arété) ou le vice (kakia) expriment le rapport d’un caractère au plaisir ou à la douleur (1152 b5). Ici les relations sont complexes. Il ne s’agit pas d’équivalences simplistes, comme si le plaisir formait la vertu et la douleur le vice, dans un hédonisme primaire, ou inversement comme si le plaisir formait le vice et la douleur la vertu, par un dolorisme aussi simplet. Aristote constate, en effet, qu’il peut y avoir un plaisir à faire mal et une douleur à bien faire, d’où une recherche du vice et une fuite de la vertu. La qualité morale (éthiké) tient donc dans une combinaison singulière entre, d’un côté, le plaisir ou la douleur inhérents à un acte et d’un autre côté, le plaisir ou la douleur éprouvés par un caractère. Par exemple porter assistance à une personne en danger est objectivement douloureux puisque l’on risque soi-même le danger. Éprouver ce secours comme une peine peut mener à fuir cette douleur pour conserver en l’état son plaisir actuel : la lâcheté. Mon bien, mon plaisir est donc contraire au bien, au devoir d’assistance. Céder à sa peur de la douleur est donc ici un signe de vice. Inversement éprouver ce secours comme un plaisir conduit à dominer la douleur objective pour éprouver un plaisir moral malgré la douleur physique : le courage. Mon bien, mon plaisir coïncide avec le bien, la vertu. Ne pas éprouver de peine face à la douleur est donc un signe de vertu. On peut ainsi s’abstenir de certaines jouissances, mais au lieu de prendre cette abstention comme une privation douloureuse, et du coup fuir cette peine pour s’oublier sans mesure dans les jouissances, on peut prendre du plaisir à cette modération. Le vice est en son fond une peur de la douleur qui pousse à la consommation sans limites de plaisirs immédiats, et somme toute égoïstes; et la vertu est une maîtrise de la douleur qui permet le plaisir de la juste mesure et de l’amitié retrouvée.

Il y a donc une articulation en chiasme entre vertu et vice d’un côté et plaisir et peine de l’autre côté :

le signe du vice est donc le plaisir pris à l’action mauvaise et la douleur éprouvée à l’action bonne;

le signe de la vertu est ainsi le plaisir pris à l’action bonne quitte à en éprouver de la douleur;

le vice consiste à prendre plaisir à son plaisir et à privilégier son plaisir personnel à la peine d’autrui;

la vertu consiste à accorder le plaisir d’autrui à son plaisir personnel.

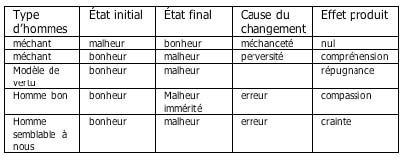

L’objet de notre attraction est le beau, l’utile, le plaisant; l’objet de notre répulsion, le laid, le dommageable et le pénible. Ceci se retrouve dans la Poétique sous la forme des choix du personnage, comme autant de signes de son caractère, et comme choix du spectateur, déterminant dans sa catharsis ce qui va motiver son attraction ou sa répulsion. Ceci permet à Aristote de définir des combinaisons morales, cathartiques et les autres, indifférentes :

Figure 2

Les signes à rechercher sont donc en fait le plaisir ou la peine que ressent le protagoniste dans ses choix et dans ses actes. Ce personnage opère des choix soit en connaissance de cause, soit par ignorance. Ils sont susceptibles d’être justes, erronés ou fautifs. Toujours est-il, que le personnage détermine son choix selon ce qui est commun à tous les hommes : préférer le beau au laid, l’utile au nuisible, et le plaisant au pénible. Mais il peut manquer de jugement et de réflexion, ou d’intelligence d’une situation, et donc choisir un bien apparent qui s’avère être une faute. Par exemple Oedipe tue son père, sans le savoir, pour une querelle d’honneur. Pensant faire respecter son rang de prince, sa colère le pousse à tuer son père. Le plaisir qu’il prit à faire respecter sa personne lors du meurtre ne relevait donc pas du crime d’honneur, mais était un acte d’intempérance, en se laissant submerger par la colère, et un manque d’intelligence en ne cherchant pas à connaître le vieillard qu’il croisait en chemin. Un tel plaisir passé était donc le signe d’une méchanceté d’Oedipe, quoique ce fût une méchanceté occasionnelle, due non pas à la nature du jeune homme mais à la crise identitaire qu’il traversait. En revanche la peine qu’il éprouve lorsqu’il examine les conséquences de ses actes, telle sa décision de se retirer de tout pouvoir, sont les signes de sa bonté foncière.

***

Aristote cherche à estimer l’effet moral produit sur le spectateur. C’est pourquoi la Poétique n’est pas un précis de composition à usage professionnel non plus qu’une théorie de l’art pour l’art ou de l’oeuvre pour l’oeuvre. Dans de tels cas de figure, en effet, l’artiste cherche à se faire plaisir et, s’il s’aime lui-même (philautia), il perd toute dimension esthétique, soit le rapport à ceux qui l’écoutent et le perçoivent (aisthanoménon, 1461 b29) et sur lesquels il se règle (Poétique : 1453 a34), et de ce fait perd toute valeur éthique. À l’inverse, comme volonté de faire plaisir à autrui (Éthique à Nicomaque IX : 4) l’oeuvre d’art est un geste d’amitié (philia).

Le Stagirite n’a de cesse de placer le spectateur au centre de toute son analyse pour voir à quels signes nous pouvons déclarer telle qualité morale de tel personnage, pourquoi la crainte est inspirée par un personnage qui nous ressemble, comment les artistes composent selon les voeux (kat’euchen, 1452 b34) des spectateurs, en rajoutent de leur cru pour être agréable à l’auditoire d’un récit (1460 a18) ou pour bien lui faire entendre l’histoire (1461 b30). Le signe n’est pas un phénomène abstrait, mais en situation, constitué pour le destinataire et du coup par lui de façon rétroactive dans un rapport dialogique finaliste et opportuniste. Il ne serait pas exclu de faire ici un rapprochement avec une théorie pragmatiste pour laquelle un signe se comprend en situation, en action, dans son contexte et selon les conséquences pratiques qu’il induit.

S’il est important pour le compositeur de présenter les bons signes, il l’est encore plus pour le spectateur de bien les percevoir et les comprendre. Mais comment pouvons-nous être sûrs de ne pas mésinterpréter tel ou tel signe? Il nous faut donc à présent entrer dans une analyse plus fine du concept de signe.

***

Qu’est-ce qu’un signe? Eu égard à cette fonction d’indicateur, Aristote distingue trois notions : séméion, tekmérion, symbolon.

Symbolon, le symbole, répond à une situation précise. Les mots écrits, nous dit Aristote, sont les symboles des mots prononcés et les sons sont les symboles des états de l’âme (De Interpretation : 16 a4). Ce qui est dans la voix est le symbole de ce qui est dans l’âme (Ibid. : 24 b2). Ce symbole est donc un mode de manifestation de l’âme dont il traduit le sens. Il est de l’ordre de la sémantique : il a une signification déterminée qui permet de fixer la pensée de l’auditeur. Et cela se fait selon une convention (kata sunthéken) (Ibid. : 16 a24). N’ayant rien de fondé en nature, le symbole repose donc sur la reconnaissance mutuelle des hommes. Un même symbole peut donc avoir des significations multiples selon la convention dont il est le témoin. Un tel symbole est en fait un entre-deux, un mélange de deux domaines distincts. À l’image d’une tessère (Politique IV, 9 : 1294 a35), cette tablette qu’on coupait en deux et que chacun des hôtes gardait comme signe de reconnaissance, le symbole apparie deux éléments complémentaires. Il unit deux parties qui entrent en commerce (Ibid. III, I : 1275 a11). Il permet donc l’échange par la reconnaissance mutuelle fondée sur une convention. Mais le symbole, même s’il fait fonction de signe de reconnaissance, n’est pas de l’ordre du signe. Il est, en effet, d’abord un substitut de la chose : dire “boeuf”est plus commode que d’amener un boeuf en chair et en os à chaque fois qu’on en parle. Ensuite, les deux éléments liés sont de même nature : le symbole n’est donc pas une chose conventionnelle qui unirait une pensée et un être, mais deux pensées complémentaires qui s’accordent grâce à un troisième terme qui concrétise par convention leur sens commun. Dans le symbolisme il faut donc distinguer la symbolisation qui est la communion de deux intellects et l’objet-symbole qui est la concrétisation convenue et contingente de cette communauté recherchée. Le symbole est un signifiant, en lui-même et par nature insignifiant, qui ne vaut que comme signifié pour une signification en quête de concorde. Le symbole est la concrétisation adventice d’une intention commune.

Tout autre est le séméion. Il unit deux éléments distincts, soit un mode de manifestation et une qualité qui ne sont pas identiques, soit deux esprits qui ne sont pas au diapason. Dans le symbole, la reconnaissance est le préalable de sa formation; dans le signe, elle en est l’effet. Dans l’un, l’intention commune préexiste à la recherche d’un transmetteur; dans l’autre, la rencontre des esprits résulte de l’appréciation du signe par l’un des observateurs.

Séméion a un sens général et un sens particulier (Rhétorique I, ii : 16-18). Comme sens général, il désigne tout type d’indicateur distinctif qui nous permet de déduire un état ou une qualité d’un être quelconque. Autrement dit, le concept de signe n’est pas étudié dans une dimension ontologique ou phénoménologique, c’est-à-dire en quoi il nous permettrait de définir l’essence d’un être selon sa présence manifeste à notre esprit, mais dans une dimension logique, c’est-à-dire en quoi il nous permet de déduire avec certitude ou probabilité une qualification d’un être. Le signe fait donc partie d’un processus de catégorisation, non pas comme identification d’une substance (ousia), mais comme qualité. En ce sens le signe se voit appliquer les repères de la logique :

eu égard à la quantité, il peut marquer le rapport du particulier à l’universel, ou marquer le rapport de l’universel au particulier;

eu égard à la modalité, il peut indiquer une possibilité ou une nécessité;

eu égard au type de syllogisme, il signale un raisonnement dialectique (prémisses probables) ou apodictique (prémisses nécessaires).

Aristote nomme tekmérion le signe nécessaire et universel permettant un argument irréfutable. Dans le rapport du particulier à l’universel, les signes sont variables. Par exemple, la fièvre est toujours signe de maladie et la montée de lait toujours celui d’une parturition; donc si tel homme a de la fièvre on pourra en déduire qu’il est malade, et si telle femme a ses glandes lactifères débordantes, on pourra en conclure qu’elle vient d’accoucher. En revanche, si un homme respire mal, on ne pourra en conclure qu’il a de la fièvre, car la mauvaise respiration peut s’accompagner ou non de fièvre. De même que Socrate soit juste, il ne faut pas en conclure que c’est le signe de la bonté de tous les sages, mais plutôt que Socrate fut juste et sage. Quand le signe est probable, le raisonnement ne peut donc que s’en tenir au probable, sous peine d’une erreur d’induction. Il n’est qu’un indice (séméion). Mais lorsqu’il est nécessaire, le raisonnement l’est également et autorise une déduction comme une induction. C’est une preuve (tekmérion).

D’ailleurs dans les Analytiques, cherchant à analyser l’enthymème (syllogisme fondé sur des vraisemblances ou de signes), Aristote définit le signe ainsi :

le signe, au contraire [du vraisemblable] veut être une proposition démonstrative (apodiktiké), soit nécessaire soit probable : la chose dont l’existence ou la production entraîne l’existence ou la production d’une autre chose, soit antérieure, soit postérieure, c’est là un signe de la production ou de l’existence de l’autre chose

Analytiques I, ii, 27 : 70 a7 ; Rhétorique XXV : 8

Par exemple, la montée de lait est signe qu’une femme a enfanté et qu’il s’agit bien d’une femme. Il y a un lien nécessaire entre l’enfantement et la lactation, de sorte que la seconde est le signe du premier, et de lui seul. Il s’agit d’un lien universel et exclusif, et en ce sens irréfutable, de sorte que le syllogisme construit sur ces propositions sera également irréfutable[2]. La pâleur peut être aussi le signe de l’enfantement, l’accouchée pouvant être exsangue après sa parturition. Mais la pâleur a d’autres causes. Elle n’entretient donc pas de lien exclusif avec l’enfantement et englobe d’autres occurrences ; elle n’est donc pas universelle puisqu’elle ne recouvre pas tous les cas correspondant à ce phénomène. Un syllogisme construit sur de telles propositions sera alors réfutable : alors que le signe nécessaire exige une relation bijective entre un antécédent et un conséquent, le signe probable suppose une relation surjective, le conséquent correspondant à plusieurs antécédents.

Aristote en vient donc à distinguer un signe irréfutable d’un signe réfutable. Ce qui clarifie les problèmes d’interprétation : quand le signe est nécessaire, l’interprétation est sans conteste possible grâce au lien nécessaire entre un état et une manifestation; en revanche, quand le signe est équivoque, il faut recenser toutes les occurrences du signe et collecter d’autres éléments connexes pour décider de son sens[3].

Fig. 3

Qu’en est-il pour le signe “poétique”? Ce plaisir pris à contempler une image est-il un signe irréfutable parce qu’universel ou réfutable parce que particulier? Relève-t-il bien d’une unité anthropologique? Un tel signe est une apparence physique qui exprime le plaisir par un sourire, un regard ébahi, une mine satisfaite, etc. Peut-on donc juger d’après de telles apparences? Comment être sûr qu’à telle manifestation physique correspond telle affection de l’âme? Sommes-nous dans l’interprétation, dans les conjectures, dans la démonstration? La certitude est au prix de réquisits bijectifs : un seul signe doit correspondre à une seule affection (Analytiques I : 70 b12). Cette correspondance unique est nécessaire au théâtre pour que l’oeuvre agisse sur le spectateur, pour que celui-ci n’est pas de problème d’interprétation des caractères.

***

Nous voilà au coeur de la catharsis, cheville ouvrière du rapport entre poétique et éthique. Au risque de lasser avec des éléments mille fois rebattus, rappelons ce qu’est la catharsis, terme grec équivoque.

En premier lieu, elle peut avoir un sens religieux, voire philosophique, la “purification” supposant des “catharmes”[4], des paroles de purifications psychopompes, capables de conduire l’âme d’un suppliant à la délivrance et à la connaissance. Ces rituels mystérieux se déroulaient dans un antre ou une caverne, réels ou allégoriques, descentes aux Enfers propres à délivrer le myste de ses illusions, à le faire mourir à lui-même pour qu’il renaisse en dieu délivré de ses colères et habité par la paix. À cette fin, le myste régresse jusqu’à l’animalité en simulant la bestialité en lui, devenant cannibale sanguinaire, dévorant la sociabilité avant de la rétablir. La mimésis, comme processus de duplication et de simulation, est au coeur même du rituel de délivrance. La tragédie grecque “laïcise” les rituels initiatiques, moins en leur donnant un sens séculier, glissant du domaine religieux au politique, qu’en faisant une affaire publique (laïkos) de ce qui jusque-là était une métamorphose intime. Nous sommes les héritiers de ces scènes de cannibalisme primitif avec nos ogres et autres Hannibal Lecter imposant le silence aux agneaux sacrifiés. En second lieu, elle peut avoir un sens médical, la “purgation” supposant de vider un trop plein d’humeur pour retrouver l’équilibre.

Cette catharsis donne un sens différent aux oeuvres d’art. Jusqu’ici nous avons vu qu’elles nous donnaient une éducation (paidéia) morale et une culture en nous montrant ce que nous devions contempler. Dans cette culture la musique a un statut éthique (Politique VIII : 1341 a22) privilégié. Cette éducation musicale souffre pourtant une exception : la flûte. Pourquoi? Parce que cet instrument à vent possède un aspect orgiastique et non éthique (Ibid.). Dans la Politique, Aristote donne à la catharsis un régime différent de celui qu’il prendra dans la Poétique : dans le premier, elle n’est pas proprement éthique; sens qu’elle finira par acquérir dans la seconde. Comme instrument des mystères bachiques, en effet, la flûte, agite l’âme, suscite la colère, provoque l’émotion jusqu’à la perte de contrôle de soi. Elle nous livre à l’oubli de soi dans l’excès, l’excitation et la démesure. En ce sens, elle va à l’encontre de l’exemple moral lequel nous inculque l’élégance de la pensée et la maîtrise de soi. Elle n’apporte donc pas d’instruction (mathésis) morale ou autre, mais déclenche une purgation (catharsis). Cette purification vise à se nettoyer le corps et l’âme en se défaisant d’une souillure. Cet exorcisme combat le mal par le mal en menant une situation à son paroxysme afin d’éliminer le nuisible, poussé jusqu’à son propre épuisement. La purification est donc une violence provoquée, finalisée, dans un rite qui répète le sacrifice initial pour rétablir l’ordre et la paix perdus. La musique était jouée en spectacle : elle est donc aussi bien entendue que vue; c’est pourquoi Aristote parle de l’auditeur (akouontos, 1341 b13) comme d’un spectateur (théatès, 1341 b16). Le flûtiste suscite donc chez le spectateur un mouvement de l’âme ou directement par les stridences de sa flûte ou indirectement par des contorsions censées imiter la scène qu’il joue (Poétique : 1461 a30)[5]. Nonobstant ces contorsions grossières, Aristote reconnaît à la musique un intérêt éducatif (paidéia) et cathartique (Politique VIII, 7 : 1341 b39).

La catharsis met en oeuvre trois passions, phobos, éléos et enthousiasmos, généralement traduites par peur, pitié, et enthousiasme. Elles signifient plus précisément la fuite, le secours et le délire. La différence entre la catharsis “simple”, celle de la Politique (Ibid. : 1342 a), et la catharsis poétique (Poétique : 1449 b28, 1452 b30) dépend de la personne concernée, du degré d’intensité, de la finalité et du contexte. Aristote constate que tout le monde est affublé d’une psychopathologie (pathospsychas), au sens où les affections de l’âme se rencontrent chez tous, à des degrés divers. Chez certains, elles sont faibles alors que chez d’autres elles sont vives jusqu’à l’exaltation (enthousiasmos). Pour ces personnes agitées, la pitié, la peur, l’enthousiasme les mettent hors d’elles-mêmes (exorgiazo), et les rend délirantes : panique, crise de larmes, dépossession de soi (cf. Problèmes XXX). La purification “simple” est un traitement médical direct qui s’adresse à ces délirants : des musiques sacrées excitent l’émotion qui les trouble avant de leur procurer un soulagement et un rétablissement. Religion et médecine sont donc intimement liées par une musique exaltante et finalement apaisante. La catharsis poétique ne concerne pas l’enthousiasme puisque Aristote considère que celui-ci est nécessaire pour composer (Rhétorique III : 1408 b19)[6]. La peur et la compassion ne sont pas éprouvées directement par le spectateur, qui ne les ressent spontanément qu’en faible intensité, mais indirectement sous l’effet de la représentation artistique, du jeu théâtral, de la musique, du spectacle, des peintures et sculptures. Ce n’est donc pas tel citoyen qui éprouve directement, intimement et intensément des passions encombrantes qui est l’agent et le bénéficiaire de la purgation, comme dans le cas de la purification médico-religieuse, puisqu’il les éprouve indirectement et collectivement, par procuration via des personnages mis en situation critique, auxquels il s’identifie grâce à des signes. Ces signes ne concernent pas les passions ni les actions, mais les caractères. Que peuvent donc bien être des signes éthiques?

Le caractère moral des personnages est donc important pour susciter le frisson d’effroi qui nous pousse à fuir le danger ou inversement pour éveiller la compassion propre à porter secours à la victime. La catharsis doit produire une tension propre à nous purger de notre peur et de notre pitié. Mais si l’on comprend en quoi perdre ses peurs serait moralement bénéfique comme incitation au courage, on le comprend moins pour la pitié. En fait, phobos et éléos sont des affections. Le héros est victime d’un événement pathétique, la péripétie étant la marque du non maîtrisable dans notre existence. Celui qui a tout pour être heureux rencontre l’imprévu qui va ruiner pas à pas ses choix de vie.

Pour reconstituer le processus éthique inhérent à tout mode “poétique” (poésie, théâtre, musique, danse, peinture), il faut partir du point de départ : “nous”. Aristote considère comme allant de soi que toute représentation artistique expose l’homme en action. L’imitation peut avoir trois objets : un caractère (éthos), une passion (pathos), une action (praxis). Elle est foncièrement “éthique” si elle manifeste l’éthos[7] d’un homme (1448a), une manière d’être exemplaire. Si les manières d’être sont multiples, elles se ramènent tout de même à deux classes : la vertu (areté) ou excellence bénéfique à tous, et le vice (kakia) ou le manquement à son devoir nuisible à tous. Cette polarité est déclinée sous tous ses aspects.

Le spectateur doit pouvoir déduire l’état ou la disposition d’un personnage, de même que son identité. Prenons l’exemple de l’Odyssée et de ce qu’Aristote nomme les signes de reconnaissance (séméionanagnoriséos) : se joue ici la question de l’identité du personnage, c’est-à-dire du caractère éthique en jeu ; cette identité permet l’identification du spectateur. Se combinent donc dans cette question de la reconnaissance quatre plans liés à quatre usages de signes :

le plan de la narration, ou de la diégèse, qui s’apprécie d’après des critères poétiques : quels types de signes (probables ou nécessaires, extérieurs ou internes) l’auteur met-il en oeuvre (techné)? Les signes sont les indications diégétiques qui assurent la continuité, la vraisemblance et la cohérence du récit;

le plan de la réception qui s’apprécie d’après des critères pathético-logiques : à quels signes le spectateur va-t-il réagir par peur ou par pitié (catharsis)? Et grâce à quels signes peut-il déduire l’identité d’un personnage sans se tromper, et s’identifier à une vertu sans se fourvoyer (syllogismos)? Les signes sont les manifestations mimétiques qui assurent la vivacité du récit;

le plan de la nature (physis) qui s’apprécie d’après des repères anthropologiques : les signes récurrents dans les comportements humains qui exposent un naturel, soit comme don particulier, soit comme langage commun, soit comme conduite commune. Les signes ici nous renseignent sur notre nature humaine;

d) le plan de l’éthique : quels sont les signes liés nécessairement à un caractère, de sorte que le pathos du héros affecte bien le spectateur qui aura déduit l’identité d’un caractère exemplaire?

Ces quatre plans sont solidaires comme le sont les quatre causes qui s’appliquent au monde humain : la nature est la cause matérielle, comme ce de quoi et en quoi nous sommes faits (“on n’est pas de bois!”); la logique est la cause formelle, comme enchaînement nécessaire des événements et des comportements; la poétique est la cause efficiente, comme ce qui transforme notre situation en une autre; l’éthique est la cause finale, comme ce en vue de quoi nous devons oeuvrer. L’accomplissement de notre nature, suscité par l’émotion poétique, se nomme philanthropie (1456 a 21).

En bon philosophe, Aristote privilégie la modalité de la nécessité, elle-même liée à la relation de causalité : les meilleurs signes sont les conséquents d’une péripétie, qui découlent nécessairement de l’ordre des choses et non de quelque invention ad hoc. Si la reconnaissance n’est, en effet, qu’accidentelle, par exemple due à un médaillon offert, alors le spectateur critiquera cet aspect factice, cherchera à inventer une autre solution et portera sa réflexion, conséquemment, sur la crédibilité poétique du récit plutôt que sur sa valeur éthique.

Prenons l’Odyssée. Quelle est l’identité d’Ulysse? Substantiellement, il est “l’homme aux mille et un tours dans son sac”, le rusé plein de métis, capable de s’en sortir par toutes sortes d’expédients. La plus belle de ses ruses consiste à se nommer Nemo lorsqu’il attaque le cyclope Polyphème, ce qui lui permet de couvrir sa fuite. Cette réplique exprime donc une qualité essentielle d’Ulysse, assisté de l’ingénieuse Athéna. Mais quand, reçu au palais d’Alkinoos, il pleure en entendant le récit de ses exploits : s’agit-il d’une ruse de plus pour apitoyer le roi ou s’agit-il d’un signe distinctif qui permet au roi de reconnaître Ulysse? Il y a là une preuve puisqu’il y a un rapport à l’universel : tout homme exilé qui entend parler de ses amours perdues souffre de nostalgie, or l’aède chante le passé d’Ulysse, donc l’inconnu qui pleure sur ce passé est Ulysse en personne. Le spectateur de l’Odyssée, tout comme Alkinoos, produit donc une sorte de syllogisme de la troisième figure en Darii. Par la suite Ulysse rentre enfin à Ithaque. Son chien le reconnaît. Ce n’est là qu’un indice car même si le flair d’un chien est exceptionnel, cette vieille bête peut avoir la truffe fatiguée et l’étranger peut avoir revêtu les habits d’un autre. Puis c’est au tour d’Euryclée, sa vieille servante, et de ses fidèles serviteurs de le reconnaître à sa cicatrice. Il s’agit bien d’un indice (séma, XXI : 217), un “signe manifeste” (sémaariphradès, XXIII : 73) même, mais qui n’est pas forcément décisif puisqu’il est ordinaire pour des guerriers d’être couverts de cicatrices anciennes et cette marque de blessure peut donc n’être qu’une coïncidence. C’est pourquoi, malgré l’assurance de la servante, Pénélope demeure un “coeur incrédule” (thymos apistos, XXIII : 72). Il parvient ensuite à tendre l’arc d’Ulysse, à décocher une flèche à travers les haches, à tuer tous les prétendants. Aux yeux de Pénélope, ce sont-là des marques nécessaires mais non suffisantes, puisque susceptibles, toujours, de l’induire en erreur. En revanche, qu’Ulysse connaisse le secret de leur lit de bois d’olivier est bien une preuve, un “signe de reconnaissance” (sémat’anagnousè, XXIII : v.206) nécessaire et suffisant puisque, seul, l’époux peut connaître les “signes secrets” (semath’ kekrumména, XXIII : 110) de l’espace intime du couple.

L’intérêt de l’intrigue est donc ravivé par les qualités différentes des signes internes à la diégèse. Nous réfléchissons comme les protagonistes et leurs doutes ou leurs certitudes concernant tel ou tel signe émeuvent nos passions et contribuent à la vigueur de la mimésis. L’intérêt de l’Odyssée, comme l’a vu Aristote, est de décliner non seulement les valeurs d’un même signe (indicatif, persuasif), telle la cicatrice, mais les différentes valeurs du signe :

indicatif : témoigner d’une identité;

actif : déclencher une action, une décision;

certificateur : valoir comme preuve.

Mais surtout, dans cet exemple de l’Odyssée, on comprend dans la constitution du signe un rapport inverse entre sa valeur probatoire et sa valeur d’évidence : les “signes manifestes”, qui ont valeur d’évidence, et par là même de preuve et de décision pour les serviteurs, sont tenus pour équivoques ou simplement probables par Pénélope qui ne voit en eux rien de clair, aucune valeur apophantique ou apodictique, car les signes peuvent tromper (apaphisko, XXIII : 216). Parce que cette manifestation parle en réalité à la croyance (pistis). Ils ont donc valeur de crédit, non de preuve. En revanche, les “signes cachés” ont une réelle valeur probatoire puisqu’ils présupposent une reconnaissance mutuelle (gnosometh’allélon) “entre nous” (hémin). Cet “entre nous” est la condition de possibilité du signe, ce qui le fait exister tant au moment de son élaboration qu’au moment de sa réactivation. Pour détromper les signes Pénélope se fait plus rusée que le rusé, prêchant le faux pour connaître le vrai.

Mais cela n’est que l’effet pathétique d’une sorte de sémiologie naïve. Reprenons notre formule initiale : comment pouvons-nous déclarer les qualités morales d’un héros? Qu’en est-il de la reconnaissance d’un caractère? Àquels signes reconnaissons-nous la qualité morale d’un personnage? Ce n’est pas la même chose de reconnaître un personnage vertueux ou vicieux dont l’identité morale est donnée d’avance, en fonction de conventions culturelles, que d’identifier cette vertu ou ce vice par l’éthos du protagoniste. C’est là en quelque sorte la question du scénariste ou de l’acteur : quels éléments mettre à l’avant-plan pour assurer que le spectateur ne se méprenne pas sur la nature présumée du personnage, pour faire en sorte que l’intention de l’oeuvre soit perceptible par qui ignore les conventions de représentation?

Est-ce parce qu’Ulysse a une cicatrice qu’il est bon? Bien que sa cicatrice puisse ressembler à celle d’Oedipe, leur valeur éthique diffère : pour l’un, c’est une marque de bravoure, pour l’autre, celle d’une malédiction. Le signe lui-même ne fait donc pas sens, ne porte pas la valeur morale, pas plus qu’il n’identifie l’éthique. Si l’on suit Pénélope, un signe peut être même porteur de tromperie. C’est pourquoi Aristote distingue le signe contingent (séméion) du signe nécessaire (tekmérion), c’est-à-dire stipule que seul un raisonnement peut conclure d’un signe en déterminant sa quantité logique (universel ou particulier).

***

Prenons des exemples dans les mythes du cinéma populaire contemporain destiné à la jeunesse qui doit faire l’objet de tous nos soins éthiques comme le notait Platon. Bref, amusons-nous à retomber en enfance.

Dans Star Wars (George Lucas 1977), à quels signes vais-je reconnaître que Luke Skywalker est le bon et que Darth Vader, le méchant? Tout un ensemble de symptômes s’ordonne sur deux colonnes : dans celle de droite, celle du bon côté de la Force, nous trouvons un homme jeune, blond, aux yeux bleus, glabre, au sourire franc, à la voix audible, à la peau claire, propre, vêtu de couleurs claires. Il vient vers nous, de face, à découvert, dans un rayon de lumière. Toute la symptomatologie de l’angélique est ici activée. Dans la colonne de gauche, celle du côté obscur de la Force, nous sommes en présence d’une masse noire, d’une chose anthropomorphe, aux orbites obscures, la bouche cachée par une grillage rappelant une calandre de camion, à la voix caverneuse, à la respiration entravée. Il a tout de l’astéroïde, chu d’un désastre obscur, pour paraphraser Mallarmé. Ce n’est pas pour autant que la symptomatologie du diabolique (que nous trouverions plutôt dans le masque pervers de Jack Nickolson, avec son bouc, son regard torve et son sourire pervers, dans The Departed, ou dans le rire rouge disproportionné de son Joker dans Batman [Tim Burton 1989]) est activée. Darth Vader relève plutôt d’une sémiologie du monstre, comme celle qu’on retrouve chez Jérôme Bosch qui croise diverses espèces animales et amalgame le vivant et le mécanique.

Ne sont-ce là que des conventions sociales qui nous habituent, et nous poussent en fonction de spécificités culturelles, à associer de façon contingente telle vertu à telle apparence? Les valeurs chromatiques ne possèdent pas de valeur éthique intrinsèques : dans le théâtre chinois, le blanc est la couleur de la duplicité, de la traîtrise et de la perversité. Mais qu’importe : il ne s’agit pas ici de symboles mais de signes, non pas de substituts mais de renvois. Regardons plutôt comment les deux personnages nous sont donnés à voir. Dans un espace ouvert aux douces teintes sablonneuses, dans un allegro vivace et une tendre lumière, Luke Skywalker, saint Luke le promeneur céleste, vient vers nous, à découvert et dégagé. Nous interprétons cela comme un signe de franchise : tout est donné à ciel ouvert. Son comportement est un signe d’honnêteté : “je n’ai rien à cacher”, semble-t-il dire. En face, de l’autre côté du périphérique (interstellaire s’entend), dans une zone de non-droit, dans une espèce de bunker aveugle, dans un largo tremendo et des ombres marquées, précédé de sa respiration rauque, Darth Vader, l’Ombre errante, apparaît de dos avant de se tourner vers nous et de se présenter le visage couvert d’un masque de fer au design très glamour. Nous interprétons cela comme un signe de dissimulation : “il en fait des mystères !” Entre un modèle de transparence et une société occulte, nous avons bien des signes éthiques au sens où une qualité morale met en concordance une déclaration et une conduite, rapport associé à une métaphore qui se décline par une panoplie. Ainsi la franchise fait concorder la parole sincère à un comportement ouvert, par la métaphore de la transparence qui se décline en couleurs claires, matériaux translucides (le casque de Luke Skywalker ), maisons ajourées, etc. Inversement la violence met en résonance une parole sibylline à un comportement caché, par la métaphore de l’opacité qui se décline en couleurs sombres, matériaux occultes, maisons aveugles, etc. Entre le fils et le père, c’est le jour et la nuit.

Mais avec Star Wars nous jouons sur du velours puisque nous avons une variation contemporaine d’un dualisme antique venu des fonds de la mythologie : le Fils de la Lumière contre le Prince des Ténèbres, Ahura Mazda contre Ahriman. En revanche, qu’en est-il de Batman? Il a les signes du néfaste : être de la nuit, noir, une sorte de rescapé d’un club sado-maso! Encore s’il était la chouette de Minerve! Mais non, c’est une chauve-souris (bat), entre le rat et l’oiseau dirait La Fontaine. Par ses actes, nous voyons qu’il incarne l’esprit justicier puisqu’il lutte contre le crime et met hors d’état de nuire les criminels. Mais par quel signe pouvons-nous reconnaître en lui la bonté, l’excellence et non la vilenie? Il ressemble plus au Fantôme de l’Opéra ou à Dracula qu’à un premier communiant. Il cache son visage et son identité. Certes, il y a bien des signes extérieurs de richesse, comme son manoir de milliardaire ou sa voiture décapotable, mais étant enfants, on nous a appris que les méchants aussi peuvent être riches. Du point de vue formel, la signalétique de Batman est la même que celle de Darth Vader : figure altière, martiale, masquée, noire, bourrée d’électronique. S’il semble aisé de voir dans Darth Vader les signes distinctifs de la violence fourbe, à quels signes reconnaîtrons-nous dans Batman la philanthropie qu’Aristote comprend comme la vertu éthique par excellence (Éthique à Nicomaque VIII : 1155 a20), c’est-à-dire, pour Batman, une qualité éthique inverse à sa signalétique? Pourrions-nous poser la même question pour Zorro, justicier masqué et nocturne? Quels signes nous l’apprendraient? À première vue, aucun. Nous sommes donc obligés de considérer le drame de Batman, soit le cours de ses actions. C’est un justicier : comme tel il s’attaque au crime et contrevient par conséquent à l’expression du mal. Cependant il ne procède pas par la ruse, tel Ulysse, mais par la violence, utilisant la haute technologie pour décupler ses forces, sorte d’Héraclès assisté de Prométhée. Il représente la violence contrant la violence. Pour quelles raisons? Parce que, nous apprend le folklore américain, ses parents furent tués par des bandits alors qu’il était enfant; depuis, le petit Bruce Wayne n’a de cesse de vouloir chasser son trauma originaire en rejouant à l’envers la scène du crime, un théâtre d’ombres où il ne serait pas le spectateur meurtri mais l’acteur triomphant ! Et bien sûr, cette réitération nocturne de sa recherche de catharsis est chaque fois vaine, puisqu’à l’image de l’hydre de Lerne, le crime est sans fin et son deuil, conséquemment, inextinguible. Qu’est donc Batman? Il représente la colère, le thymos, cette force violente mais orientée par la raison. N’étant pas lui-même homme au jugement éclairé (sinon il aurait fait une psychanalyse!), il manifeste les signes obscurs de la destruction. Il est donc bien une figure ambiguë, tenant à la fois du rat et de l’oiseau, de l’animal pestiféré, errant de nuit dans les bas-fonds, figurant la force de mort, et de l’animal céleste, aspirant à la légèreté de l’être, figure spirituelle de la lévitation. Batman incarne le caractère du pharmakon, cet être double à la fois poison et remède, souillure et salut. C’est pourquoi tantôt il souffre de l’injustice des hommes et tantôt il bénéficie de leur gratitude. Batman présente donc des signes équivoques : il possède la panoplie des caractéristiques qui définissent un être de cauchemar comme celles de la rédemption.

De telles figures ambiguës ne sont pas les produits originaux ou gratuits issus de l’imagination d’un scénariste contemporain mais semblent plutôt être une variation actuelle des mythes anciens qui nous font aimer, comme le notait Aristote, l’imitation de l’effroyable pour l’exorciser. C’est pourquoi d’ailleurs, dans la saga Star Wars, le héros “bon” à l’origine, Luke Skywalker, celui auquel les enfants devaient s’identifier, fait figure de niais et est devenu insignifiant, tout comme l’est devenue la Princesse Leïa avec son affreuse coiffure. En revanche, le “méchant” Darth Vader est la figure qui s’est imposée comme le caractère le plus expressif et le plus suggestif du fait même de son mystère. C’est sur sa figure que s’est cristallisée l’intrigue la plus complexe, laquelle aboutit à une inversion de la valeur du personnage, sa méchanceté n’étant plus une perversité foncière, mais l’effet d’une douleur incontrôlée, rejoignant-là le mythe de Faust ou celui du Chevalier noir, déshérité, maudit, mais en voie de rédemption. La jeunesse subit par là même une initiation très moralisatrice, s’identifiant d’abord à la transgression de la loi, avant de comprendre que cette violence est une douleur dont il faut se défaire, dans une catharsis qui réconcilie le père et le fils, donc renoue les liens de famille. Le signe de la rédemption de Darth Vader est l’abandon de son casque-masque : le côté obscur de la Force se montre à visage découvert, donnant à voir un visage brûlé, couvert des cicatrices de l’existence, au regard invoquant le pardon avant la plongée dans l’obscur absolu.

Compliquons notre affaire. Comment dans la série Terminator I-IV (I et II : James Cameron 1984, 1991; III : Jonathan Mostow 2003; IV : McG 2009) distinguer le mauvais Terminator, modèle T800, du bon Terminator, modèle T850? Cela devrait être un jeu d’enfant puisque justement ces films, puis les jeux vidéo qu’on en a extraits, s’adressent aux jeunes adolescents mâles. Une fois encore mettons entre parenthèses les actes, comme tuer sans pitié ou épargner des vies humaines, pour ne considérer que les signes perceptibles par le spectateur. Le monstre est identique dans les deux cas : un anthropoïde avec un paquet de muscles, un faciès prognathe, et un regard bovin. Il a des allures d’homme de type Caucasien avec une sangle abdominale marquée. Les premières scènes sont identiques : un homme nu, sans signe distinctif (pas de cicatrices) s’habille de cuir noir, de lunettes noires et enfourche une Harley Davidson : la panoplie des Hell’s Angels est ici respectée. En fonction des codes culturels actuellement en vigueur en Occident, nous serions en présence des signes du mauvais garçon, du mauvais genre et serions donc disposés à identifier le personnage comme étant le méchant. Ainsi fonctionne Terminator 1 : toute la sémiologie du personnage consiste à trahir en lui son côté machinal, c’est-à-dire agissant comme une mécanique sans conscience. Dans les espèces de la science fiction le T800 n’est pas un homme bionique (un humain assisté par ordinateur), mais un cyborg, une organisation cybernétique. Il est donc un automate animé non pas par des ressorts comme l’homme-machine de La Mettrie, mais par un logiciel. C’est ce que montre la vision en caméra subjective où nous voyons ce que voit ce T800 : un écran sur lequel s’affichent les paramètres dont il a besoin pour prendre une décision, c’est-à-dire ingérer une information et la traduire en action. Les deux Terminator joués par Schwarzenegger ont donc un signalement identique.

Le premier Terminator est une figure de l’obsession, du désir irrépressible : il poursuit sa proie sans relâche, quels que soient les obstacles. Il est la mort programmée : l’humain ne peut donc y échapper, et elle avance son masque de Camarde, y compris dans la dislocation, le moindre fragment du Terminator contenant toute sa puissance de mort. Seule une machine pourra donc venir à bon de cette machine, seule une presse aveugle pourra éteindre cette pulsion machinale aveugle. En revanche, le second est une figure de protection. Il ne peut donc exister comme tel que par l’apparition d’un troisième terme, un autre type de Terminator qui remplit la fonction du premier. L’humain n’est plus la cible, mais le sujet. Le signe d’inversion n’est donc pas dans le geste lui-même, puisque le T 800 continue à être le roi du fusil à pompe, mais dans l’objet de son tir. Ou plus exactement c’est son corps même qui est signe de sa valeur éthique puisqu’il fait barrage aux tirs et autres blessures qui devraient atteindre l’enfant. Le corps (soma) est bien ici le signe (sema), et celui-ci est bien ici une conduite : faire rempart de son corps. La moralisation intervient par une inversion du processus éducatif : ce n’est plus l’adulte qui fait la leçon de morale à l’enfant, mais la nature spontanément bonne de l’enfant (notion protestante répandue dans la littérature anglo-américaine) qui énonce la règle que doit suivre l’adulte, corrompu par une violence dont il doit se défaire. L’itinéraire du second T 800 consiste donc à retomber en enfance pour se constituer une moralité.

Conclusion

Pour que l’oeuvre d’art soit moralisatrice, il faut donc des signes nécessaires qui puissent permettre à l’entendement du spectateur, même le plus jeune, de reconnaître une valeur dans tel personnage. Mais il n’y a pas une liste de signes universels garantissant a priori une telle réussite éthique. Aristote note bien qu’il y a des oeuvres plus ou moins réussies, des signes qui fonctionnent bien, d’autres qui sont plus factices, des signes nécessaires et d’autres à peine crédibles. Parce qu’il y a de grands auteurs et des moins bons, de grandes oeuvres et de moins bonnes. Une poétique ne saurait donc jamais être un abrégé des meilleures recettes pour garantir le succès; ce n’est pas un mode d’emploi du best-seller. Inversement, elle est l’analyse a posteriori des solutions proposées par tel ou tel auteur, de sorte que rien n’est écrit d’avance. Il en est dans les signes poétiques comme dans la conduite de notre existence : tout est imprévisible puisque les futurs sont contingents. Les signes éthiques sont donc à réinventer à chaque carrefour de notre vie.

Appendices

Note biographique

CHRISTOPHE GENIN est professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseigne l’esthétique et les études culturelles. Ses travaux portent sur les rapports entre l’art et la culture, plus particulièrement sur les modes d’identification, tant les processus réflexifs que les instances de reconnaissance. Il est l’auteur de Réflexions de l’art. Paris : Kimé (1998) et de Miss.Tic, femme de l’être. Bruxelles : Impressions Nouvelles (2008)

Notes

-

[1]

Aristote dit littéralement : grâce à des manières d’être, travailler auparavant (prodieirgasthai) l’âme de l’auditeur comme une terre qui nourrit une semence. C’est peut-être une des premières fois où le double sens de culture apparaît, le travail de l’âme étant une métaphore du travail de la terre, ce que reprendra Cicéron.

-

[2]

En quoi Aristote pêche par excès, car dans certains cas de gynécomastie, des hommes peuvent émettre du lait sans enfantement.

-

[3]

Roland Barthes se souviendra de la leçon du fondateur du Lycée; voir “L’ancienne rhétorique”, dans L’aventure sémiologique, 1985.

-

[4]

Par ex. Empédocle, Les purifications, 2003.

-

[5]

On pourrait comparer cela au rôle de la guitare électrique aujourd’hui.

-

[6]

Le cas est ambigu. D’un côté Aristote semble admettre un caractère sacré de la poésie, retrouvant les origines sacerdotales des arts, et suivant en ce sens les préférences de Pindare et de Platon dans le Ion. D’un autre côté, comme il remarque que l’orateur n’est pas inconscient de ce qu’il fait et peut s’autocritiquer pour anticiper les griefs des auditeurs.

-

[7]

En jouant sur le mot puisque ethos (avec η) désigne le caractère, la manière d’être, et éthos (avec ε) qui signifie l’habitude.

Bibliographie

- ARISTOTE (1894) Ethica Nicomachea. Oxford : Oxford University Press.

- ARISTOTE (1926) Art of Rhetoric. Cambridge (MA) : Harvard University Press.

- ARISTOTE (1932) Politics. Cambridge (MA) : Harvard University Press

- ARISTOTE (1932) Poétique. Paris : Les Belles Lettres.

- ARISTOTE (1949) Categoriae et Liber de interpretatione. Oxford : Oxford University Press.

- ARISTOTE (1957) Metaphysica. Oxford : Oxford University Press.

- ARISTOTE (1959) Ethique à Nicomaque. Paris : Librairie philosophique J.Vrin.

- ARISTOTE (1962). La politique. Paris : Librairie philosophique J.Vrin.

- ARISTOTE (1977) Organon, I, Catégories, II, De l’interprétation, III, Les premiers analytiques, IV, Les seconds analytiques. Paris : Librairie philosophique J.Vrin.

- ARISTOTE (1995) Poetics. Cambridge (MA) : Harvard University Press.

- BARTHES, R. (1985) L’aventure sémiologique. Paris : Éditions du Seuil, Paris.

- EMPÉDOCLE, (2003) Les purifications. Ed. bilingue, trad. Jean Bollack. Paris : Seuil.

List of tables

Figure 1

Figure 2

Fig. 3