Abstracts

Résumé

Alors que la crise des accommodements raisonnables (2006-2008) s’était nourrie d’ « incidents » pour construire la visibilité du religieux dans l’espace public comme problématique, la polémique suscitée par le projet de « Charte des valeurs de la laïcité » (2012-2014) a été directement initiée, puis mise en scène par le pouvoir politique alors en place, en dehors même d’« incidents » caractérisés. À partir d’une analyse lexicométrique d’articles de nouvelles et d’éditoriaux publiés dans la presse francophone québécoise au cours de ce débat, cet article propose de retracer les territoires et profils lexicaux autour desquels s’est articulée la production journalistique ayant mobilisé la notion de laïcité. Le texte souligne, à partir d’une analyse des postures éditoriales de trois grands quotidiens québécois, comment cette notion s’est essentiellement trouvée réduite, dans son traitement médiatique, aux modalités de la régulation de l’expression individuelle des convictions religieuses.

Mots-clés:

- laïcité,

- Québec,

- Charte des valeurs,

- liberté de conscience et de religion,

- médias

Abstract

The reasonable accommodation crisis (2006–2008) thrived on “incidents” to render the visibility of religion in the public space as problematic. However, the controversy surrounding the draft Quebec Charter of Values (2012–2014) was initiated and then orchestrated by the political power in place then, above and beyond the characterized “incidents.” Starting from a lexicometric analysis of news and editorial articles published in the Quebec francophone press during this debate, this article traces the lexical territories and profiles around which the journalistic production that mobilized the concept of secularism revolved. The article highlights, from an analysis of the editorial positions of three major Quebec dailies, how this concept has essentially been reduced, in its media coverage, to the modalities for regulating individual expression of religious beliefs.

Keywords:

- secularism,

- Quebec Charter of Values,

- freedom of thought and religion,

- media

Article body

En plein débat sur le projet de « Charte des valeurs », lors d’un évènement organisé à l’initiative d’un organisme militant le 7 mars 2014, Marie-Élaine Thibert chante « pour la laïcité ». L’information est pour le moins surprenante, tant l’association de la chanteuse à un concept aussi vaporeux que complexe semble incongrue. Pourtant, Marie-Élaine Thibert chante bel et bien pour la laïcité, et elle n’est pas la seule, accompagnée dans l’exercice par plusieurs collègues de la chanson (Stefie Shock et Paul Piché) ou de l’humour (Jici Lauzon et Nabila Ben Youssef) (Lévesque, 2014). Si cette association d’artistes populaires à une « cause laïque » paraît surprenante, l’évènement n’est pourtant pas inédit. Quelques mois avant ce concert, des personnalités publiques du cinéma (Denise Filiatrault, Brigitte Poupart, Denise Robert, Marie-Anne Alepin), de la télévision (Julie Snyder) ou des milieux littéraires (Abla Farhoud) s’étaient déjà engagées dans le débat sur la laïcité en signant un manifeste initié par l’animatrice de télévision Janette Bertrand (Bertrand, 2013).

Tout aussi anecdotiques qu’ils puissent paraître, ces évènements sont pourtant révélateurs d’une véritable appropriation par un large public, à la fois tardive et rapide, du mot laïcité dans le contexte québécois. Quasiment absent de la langue courante dans les années 1990, ce n’est que depuis une dizaine d’années que ce mot a acquis une certaine notoriété publique dans la province (Koussens, 2011). On observe que c’est le plus souvent dans le contexte de tensions liées à la visibilité de l’islam, c’est-à-dire d’une expression religieuse qui n’est pas normalisée dans la culture de la société, voire de la nation – et par là même dans des situations de conflit entre des valeurs en opposition ou présentées comme telles dans les débats publics – que ce mot « laïcité » est le plus fréquemment employé. Au Québec, il commence vraiment à se répandre à partir de la crise des accommodements raisonnables en 2006[1]. Il occupe ensuite le devant de la scène dans le débat public québécois en 2013 avec l’annonce par le ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne du Québec d’un projet de « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement »[2].

Dans le contexte français, plusieurs enquêtes, à l’instar de celles menées par Tévanian (2005), Thomas (2008) ou Charaudeau (2015), ont retracé comment les médias « construisent l’évènement [ou l’objet laïcité] dans un va-et-vient permanent entre le surgissement d’évènements (expulsion de jeunes filles voilées), les déclarations des acteurs politiques et les mouvements citoyens avec leurs différentes formes d’expression » (Charaudeau, 2015, p. 53). Des travaux similaires ont été produits au Québec après le dépôt du rapport « Bouchard-Taylor » en mai 2008. Outre l’importante enquête de Potvin (2008) qui montrait que la « crise » des accommodements raisonnables avait procédé d’une « fiction médiatique », plusieurs recherches (Labelle et Icar, 2007; Baubérot, 2008; Heinrich et dufour , 2008; Fall et Vignaux, 2008; Brodeur, 2008; Giasson, Brin et Sauvageau, 2010) ont également souligné comment, en réaction à la visibilité d’expressions religieuses perçues comme « étrangères », les médias ont alimenté la production d’une importante « laïcité narrative » (Ferrari, 2009). Ces différents discours sur la laïcité, portés dans le débat public par des acteurs toujours plus nombreux et diversifiés, ont connu alors une diffusion sans précédent (Koussens, 2009; Côté et Mathieu, dans le présent dossier; Laxer et Korteweg, dans le présent dossier).

Dans cet article, nous nous penchons sur certains de ces discours en tentant de comprendre les conceptions de la laïcité qui ont pu être véhiculées dans la presse francophone québécoise au cours du débat sur la « Charte des valeurs de la laïcité ». À partir d’une analyse lexicométrique d’articles de nouvelles et d’éditoriaux publiés dans la presse francophone québécoise au cours des débats, nous proposons : 1) de mettre en lumière les évènements ou « moments discursifs » (Moirand, 2004, citée par Charaudeau, 2015, p. 59) au cours desquels la notion de laïcité s’est trouvée mobilisée; 2) de retracer les territoires et profils lexicaux autour desquels la discussion publique sur la laïcité s’est articulée.

Nous concentrons notre analyse sur un corpus constitué de 1396 articles, dont 655 éditoriaux ou chroniques et 741 articles de type évènementiel, issus des trois principaux journaux francophones québécois : La Presse, Le Devoir et Le Journal de Montréal. Ces articles, qui comportent au moins une occurrence du mot « laïcité », ont été sélectionnés à partir du répertoire d’archives de presse Eureka. Tous ont été publiés entre le 13 août 2012 et le 7 avril 2014, deux dates qui délimitent les débats sur le projet de « Charte des valeurs de la laïcité ». La première correspond en effet à l’annonce de ce projet par la candidate Pauline Marois au cours de la campagne électorale provinciale de l’été 2012. La seconde est celle de l’élection provinciale du printemps 2014 qui a mis fin au gouvernement dirigé par la première ministre Pauline Marois, et par là même, au projet de « Charte des valeurs de la laïcité » qu’il portait.

La construction politique de la laïcité : les moments du débat

Dans une recherche réalisée en France, Patrick Charaudeau rappelle que « la place de la laïcité comme sujet d’actualité n’est a priori pas évidente » (Charaudeau 2015, p. 58). La pluralité de ses origines philosophiques et la complexité de son parcours historique ne permettent en effet que difficilement aux citoyens de s’en saisir (Koussens, 2015, p. 30), cela d’autant plus que tant dans les contextes français que québécois, le droit lui-même ne procède pas à une clarification de ce concept qui n’est, à ce jour, toujours pas défini juridiquement. Les récentes enquêtes d’opinion attestent ainsi de la multiplicité des contenus normatifs attribués par les citoyens à la notion, et par conséquent de la difficulté de s’accorder pour définir ce qu’ils considèrent néanmoins être aujourd’hui une valeur partagée. C’est donc à partir de faits concrets, de situations objectivement identifiables, que la laïcité va se trouver construite dans le débat public. La notion recouvre en effet « différents faits, évènements ou incidents, divers discours, projets de loi et mesures politiques, qui [deviennent] pour les médias autant d’occasions d’orchestrer et de mettre en scène les débats et les controverses liés à la laïcité » (Charaudeau, 2015, p. 58). L’enjeu pour le chercheur, indique Charaudeau, devient alors de repérer les moments où la notion est présente et d’identifier les thèmes auxquels elle est associée. Nous inscrivant dans cette perspective, nous avons ici procédé à un premier ordonnancement chronologique par mois et par année des publications du corpus sélectionné afin de détecter les évènements marquants du débat sur la Charte et d’identifier les « moments discursifs » par lesquels la notion de laïcité va se trouver convoquée.

Dans leur analyse du traitement médiatique de la controverse des accommodements raisonnables, Giasson, Brun et Sauvageau se sont penchés sur les conditions qui ont mené à la couverture massive d’évènements clés par les médias en étudiant ceux autour desquels s’articulait une importante production médiatique. Ils rappelaient que « les évènements déclencheurs [ont] deux fonctions principales dans la création de la nouvelle. Ainsi, dans les phases où ceux-ci surviennent […], ils agissent sur les perceptions que se font les journalistes de la réalité. Ensuite, au cours des phases de retour à la normale […], les évènements clés entretiennent les perceptions et les appréhensions des journalistes » (Giasson, Brin et Sauvageau, 2010, p. 436-437), contribuant par là même à alimenter des vagues médiatiques.

Lors de la première controverse sur les accommodements raisonnables de 2006 à 2008, le traitement médiatique du débat s’est toujours articulé autour d’évènements relativement indépendants du pouvoir politique en place (décision Multani rendue le 2 mars 2006 par la Cour suprême du Canada; affaire des vitres givrées du YMCA du Parc à Montréal en novembre 2006[3]; code de vie de la municipalité d’Hérouxville en janvier 2007[4]; sondage sur le racisme publié dans le Journal de Montréal le 15 janvier 2007[5]). Largement documentés dans le rapport final de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (Bouchard et Taylor, 2008, p. 50 et suivantes), ces évènements, qui ne traduisent pas toujours l’existence d’un réel problème social de nature religieuse[6], n’ont été mobilisés par le politique qu’a posteriori, pour construire le religieux comme problème social, et cela à des fins politiquement stratégiques[7]. Ce mécanisme qu’ont retracé Baubérot (2008, p. 79 et suivantes) ou Potvin (2008, p. 246) dans leurs recherches, avait également pu être décelé à la même période lors des controverses sur le port du voile intégral en France en 2008 (Koussens, 2009; Amiraux, 2014, p. 15) et sur la construction d’une mosquée sur le site de Ground Zero à New-York en 2010 (Marzouki, 2014, p. 54).

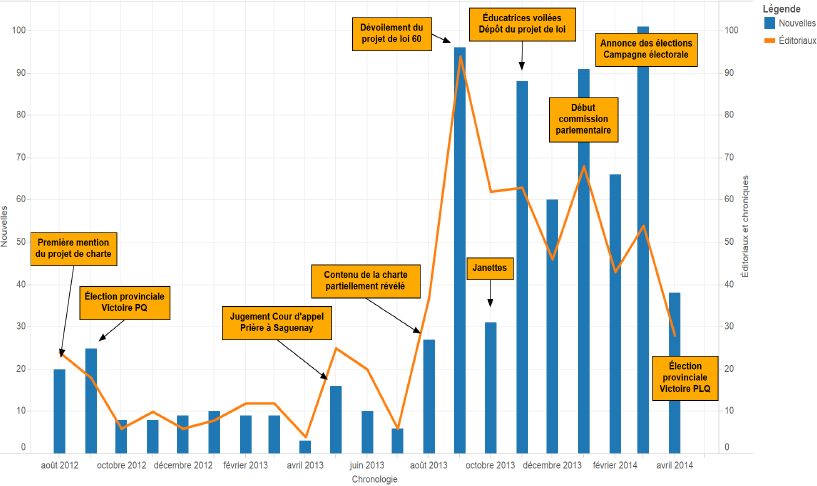

Comme l’indique le tableau chronologique (Figure 1), dans la mise en place du débat relatif à la « Charte des valeurs de la laïcité », le procédé n’est plus le même. La « nouvelle » ne nait plus d’un évènement social de nature religieuse mais procède explicitement d’une mise à l’ordre du jour médiatique de la question de la laïcité par le pouvoir politique en place, à l’époque le gouvernement de Pauline Marois.

Figure 1

Tableau chronologique de l’occurrence du mot « laïcité » dans les journaux Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal (2012-2014)

Le nombre d’articles contenant l’occurrence « laïcité » est très important en septembre 2013 (dévoilement par le gouvernement d’éléments du futur projet de loi le 10 septembre), en novembre 2013 (présentation par le gouvernement du projet de loi le 7 novembre), en décembre 2013 (ouverture de la commission parlementaire) et en mars 2014 (déclenchement des élections générales par la première ministre, avec une campagne marquée sur la laïcité). Seuls deux évènements (non politiques) ont fait la nouvelle. Il s’agit premièrement de la publication le 15 octobre 2013 du « Manifeste des Janettes », initié par Janette Bertrand qui se trouve souvent associée, dans le grand public, à la cause féministe. La parution de ce manifeste, qui a suscité une importante production médiatique, n’était pourtant pas aussi étrangère au pouvoir politique en place qu’on pourrait le penser. En effet, l’auteure du manifeste était guidée dans l’exercice par l’épouse de Pierre-Karl Péladeau, lequel était candidat à la députation et a ensuite succédé à Pauline Marois à la tête du Parti Québécois. Le second évènement est une controverse relative au port du voile intégral par des éducatrices dans un centre de la petite enfance[8]. Outre ces deux évènements, c’est donc bien le gouvernement qui a fixé l’ordre du jour médiatique en procédant à des annonces politiques qui lui permettaient d’autant plus aisément de déterminer, en amont, les paramètres d’un débat sur la laïcité qu’il situait sur le plan des principes.

On retrouve là un procédé qui avait pu être observé en France il y a une dizaine d’années alors que s’amorçait la construction de la laïcité en tant que principe politique, et non plus seulement juridique (Koussens, 2015, p. 16-17). Dans cette conception, la laïcité renvoie à certains principes de justice (liberté de conscience et de religion; égalité femmes-hommes) mais elle dépasse néanmoins les principes démocratiques du droit parce qu’elle porte en soi des valeurs « fondamentales » que ces principes du droit ignorent, à l’instar de l’émancipation, de l’assimilation ou de la protection du patrimoine culturel (idem). Dans cette perspective, la laïcité trouve ses fondements dans un contexte historique particulier à une société, elle est étroitement associée à la construction de l’identité nationale de cette société et devient un outil de protection de cette identité nationale lorsque celle-ci paraît menacée. En France, c’est en effet après le choc de l’élection présidentielle de 2002[9], alors perçue comme l’aboutissement d’une fracture sociale toujours plus profonde, que le député et vice-président de l’Assemblée nationale François Baroin remet au Premier ministre en mai 2003 un rapport dans lequel il estime que, « la laïcité redevient un enjeu politique », (Baroin, 2003). Dans cette optique, le député propose de réaffirmer les principes de la laïcité, cela pour mieux « répondre au choc du 21 avril 2002 » et « relancer la dynamique de l’intégration républicaine ». Situant alors la laïcité sur le plan des principes – à redéfinir et à réaffirmer – le Président de la République française Jacques Chirac rouvre le débat sur la laïcité et confie à Bernard Stasi la présidence d’un groupe de réflexion afin de mettre en oeuvre « une laïcité garante de la cohésion nationale et du respect des différences de chacun » (Chirac, 2003). Si des incidents ponctuels avaient certainement pu émailler le fonctionnement des services publics français au moment de la commande passée par le président de la République, cela ne justifiait probablement pas qu’on en fasse un débat national (qui n’a pas été refermé depuis). Par ailleurs, les modalités même de la commande, qui détermine a priori les valeurs dont est porteuse la laïcité, conditionnent les termes de la discussion qui s’engage sur celles-ci. Car c’est bien d’un débat sur les valeurs des Québécois qu’il s’agit alors et d’une évaluation des conditions de compatibilité de certains modes d’expression des croyances avec ces valeurs.

Si dans le contexte français, les débats publics sur la laïcité ont été pilotés depuis déjà une dizaine d’années à partir du politique, la méthode est nouvelle au Québec où le politique avait longtemps subi les événements médiatiques plutôt qu’il n’en prenait l’initiative. Le procédé change donc au cours du débat sur la « Charte des valeurs de la laïcité », entraînant par là même des conséquences sur les répertoires normatifs qui seront mobilisés et associés à la laïcité.

Cartographie des mondes sémantiques

En nous inspirant de la méthodologie élaborée par Charaudeau (2015), nous avons utilisé le logiciel de statistiques textuelles IRAMuTEQ[10] élaboré par Ratinaud (2015a) afin d’étudier les composantes discursives de la polémique sur le projet de « charte » et d’y repérer les divers usages du mot « laïcité ». Le corpus textuel a été soumis à trois algorithmes, soit l’analyse des similitudes (ADS), la classification descendante hiérarchique (CDH) et l’analyse factorielle de correspondances (AFC). Pour plus de lisibilité des résultats de la recherche dans cet article, c’est principalement les analyses liées au sous-corpus « éditoriaux et chroniques » que nous présenterons ici, et non celles liées aux « articles de type évènementiel ». Cette priorisation du sous-corpus « éditoriaux et chroniques » s’explique du fait que celui-ci constitue un matériau permettant de retracer plus largement des grands courants d’opinion publique (Charaudeau, 2015, p. 55). Dégageant les relations de cooccurrence entre les différents mots du corpus, l’analyse des similitudes (ADS)[11] a permis de dresser un arbre dont les branches relient les mots les plus cooccurrents, puis d’élaborer les « territoires lexicaux » (Charaudeau, 2015, p. 66) investis tour à tour par les médias écrits pour intervenir dans la polémique.

L’arbre qui procède de l’ADS permet de représenter graphiquement les chemins les plus fréquentés d’un ensemble sémantique à un autre, faisant ressortir la centralité de certaines thématiques présentes dans le corpus[12]. On y observe tout d’abord, et sans surprise, la centralité du projet de charte (mot « charte ») où intervient un lexique du débat, de l’oralité et de la délibération (adopter, défendre, opposer, affirmer, demander, appuyer, soutenir, diviser, prononcer, contester) qui suggère ici un positionnement de chacun au regard des valeurs convoquées dans la discussion publique (Figure 2).

Figure 2

Territoire lexical détaillé du mot « charte »

Ensuite, comme le montre l’arbre présenté ci-dessous (Figure 3), l’ensemble sémantique « charte » se trouve directement associé aux termes « laïcité », « Québécois » et « Québec », chacun de ceux-ci délimitant des espaces « territoires » de discours propres autour desquels la discussion prend forme.

Figure 3

Analyse des similitudes du sous-corpus « éditoriaux et chroniques » [13]

Pour plus de clarté, nous en donnons un aperçu dans le tableau présenté ci-dessous (Figure 4).

Figure 4

Aperçu des territoires lexicaux issus de l’analyse des similitudes

Les relations de cooccurrence révélées par l’ADS du sous-corpus rassemblant les articles de type évènementiel montrent la récurrence d’apparition conjointe des termes « laïcité » et « religieux », ce dernier terme étant lui-même lié au terme « femme » (Figure 5). Ce chapelet laïcité>religieux>femme marque une séquence maintes fois reprise dans les débats portant plus particulièrement sur le port du voile musulman.

Figure 5

Extrait de l’arbre des liaisons lexicales du sous-corpus « articles de type événementiel » isolant l’ensemble sémantique « femme »

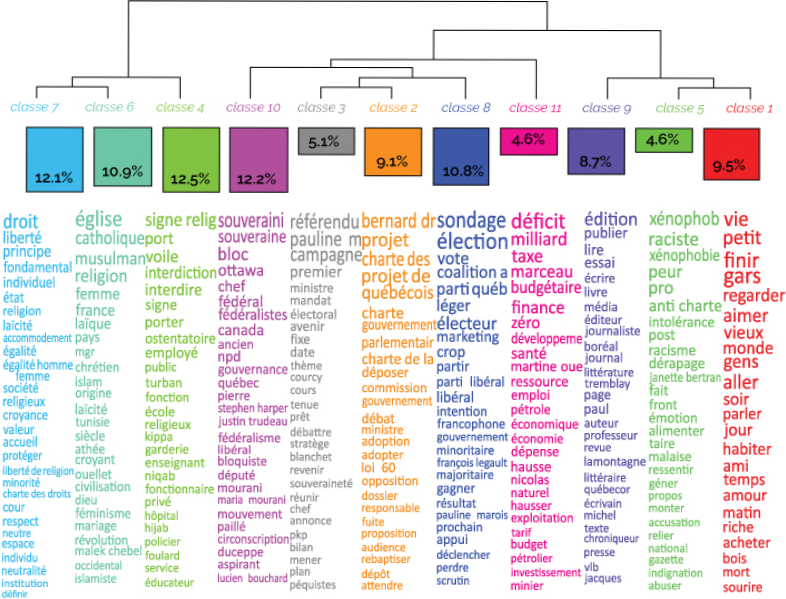

Dans un second niveau d’analyse, on « ordonne les relations de cooccurrence selon leur force statistique », ce qui permet de « mettre en évidence des classes lexicales sur la base du vocabulaire » qui est mobilisé (Charaudeau, 2015, p. 67). La classification descendante hiérarchique (CDH) employée permet de cerner de manière automatisée des ensembles de mots dont l’indépendance est caractérisée par des formes spécifiques corrélées entre elles. Construites sur la répartition des principaux mots du lexique, les classes lexicales identifiées permettent, par l’examen de leur composition et de la proximité qu’elles entretiennent entre elles, de décrire les « univers de discours » (idem, p. 58) autour desquels la controverse sur la charte s’est articulée. Ces « mondes lexicaux », tels que caractérisés par Reinert (2007, p. 195-196), seraient le produit des différents « environnements mentaux » investis alternativement par les locuteurs au débat (Rouré et Reinert, 1993, p. 418). Le logiciel IRAMuTEQ résume ces classes lexicales à l’aide d’un dendrogramme[14].

Figure 6

Dendrogramme identifiant les classes lexicales présentes dans le sous-corpus « éditoriaux et chroniques »

Le dendrogramme obtenu dans notre enquête (Figure 6) expose onze classes lexicales se divisant les segments de textes (SGT) [15]. En observant la distribution de ces classes, il nous a semblé que celles-ci étaient structurées par trois catégories ou « univers de discours » (Charaudeau, 2015, p. 65).

Une première catégorie, regroupant les classes 2, 3, 8, 10 et 11 (respectivement 9,1 %, 5,1 %, 10,8 %, 12,2 % et 4,6 % des SGT) rassemblent les acteurs, les objets et les évènements de l’actualité politique et économique de la polémique. Alors que les classes 2, 3 et 8 semblent intimement liées au développement du projet de loi n° 60 et aux élections, la classe 10 présente les acteurs de la scène fédérale et la classe 11 regroupe les occurrences relatives à l’économie.

La deuxième catégorie, réunissant les classes 4, 6 et 7 (respectivement 12,5 %, 12,1 % et 10,9 % des SGT), met face à face deux classes convoquant chacune la notion de laïcité à partir d’enjeux principiels et une classe isolant l’interdiction du port de signes religieux pour les fonctionnaires de l’État. Cette prohibition ciblée, ayant constitué certainement la mesure la plus discutée du projet de loi, a débouché sur le questionnement plus large de la visibilité du religieux dans l’espace public. La classe 4, qui est d’ailleurs la plus importante dans le corpus analysé, révèle la centralité de cet enjeu dans les débats. On y identifie un important vocabulaire relatif à l’interdiction du port de signes religieux (niqab, kirpan, turban, kippa, ostentatoire, interdire), ainsi qu’aux personnels (juge, enseignant, fonctionnaire, policier, employé) et aux lieux qu’une telle mesure devrait toucher (garderie, fonction publique, école, service, public). La classe 7 renvoie à un lexique emprunté au renouveau de la philosophie politique libérale et convoque largement les principes de justice (droit, accommodement, liberté, fondamental, neutralité, homme-femme, respect). La classe 6 convoque un vocabulaire qui tend à associer le mot laïcité à une valeur de la civilisation occidentale (occident, civilisation, France, républicain, immigration, philosophe). On note aussi la présence de certaines dates pouvant traduire des références directes à l’histoire de la laïcité française (1789, 1905, 2004). Dans une proportion sans comparaison avec les autres classes, les pronoms possessifs « notre » et « nôtre » y apparaissent, laissant croire à l’usage d’un ethè[16] collectif. On y retrouve aussi une polarisation, d’une part, entre la nation (appartenance, patrimoine, nation, ancêtre, etc.) et l’immigration (immigrant, réfugié, immigration, etc.), d’autre part, entre l’héritage chrétien (église, pape, crucifix, etc.) et l’islam (imam, halal, musulman, etc.). Cette classe comprend également tout un répertoire associé au radicalisme religieux et politique (intégrisme, islamisme, extrémiste, fondamentaliste, etc.). Elle devance en outre fortement toutes les autres classes pour le poids qu’elle accorde aux termes « musulman » et « femme »[17].

Une troisième catégorie d’« univers de discours », regroupant les classes 1, 5, 9 (respectivement 9,5 %, 4,6 % et 8,7 % des SGT), renvoie à des productions plus hétéroclites rassemblées pour leur caractère étranger aux pages plus politiques du corpus. La classe 1, difficile à cerner, se distingue des autres par la prédominance du pronom personnel « je » sur toutes les autres formes de la classe. Sans thématique propre, le commentaire personnel constitue la couleur du groupe, liée à la nature du sous-corpus ici présenté : les éditoriaux. La classe 5 reflète la réaction émotive des éditorialistes lors de moments clés de la polémique (élections, Manifeste des Janettes, éducatrices voilées). De nombreuses occurrences liées à l’affect (peur, émotion, malaise, ressentir, gêner, honte, etc.) de même que plusieurs occurrences empruntant à un vocabulaire lié à la colère (dérapage, accusation, indignation, etc.) sont également présentes. Au sommet des identifiants trônent les mots « xénophobes », « raciste », « pro-charte », « anti-charte » et « intolérant ». La classe 9 renvoie enfin aux ouvrages cités, à l’intertextualité et à la réaction du milieu littéraire.

Après avoir mis en évidence ces classes lexicales, nous les avons projetées graphiquement dans une analyse factorielle des correspondances (AFC) qui, à partir de calculs d’inertie des mots du corpus, met en lumière les rapprochements et les oppositions entre les formes. L’appartenance de classe se trouve alors superposée à une distribution déterminée par les facteurs propres d’une matrice d’inertie rapportés sur deux axes (Salone, 2013, p. 3). En d’autres mots, l’analyse factorielle attribue à chacun des « termes » du corpus une coordonnée (fondée sur les valeurs obtenues par le calcul de la distance entre chacun des « termes » du corpus) dans un espace mathématique à deux dimensions[18]. Le nuage de mots ainsi créé dévoile les répulsions et les attractions des ensembles lexicaux du corpus[19]. Inscrit sous une variable, chacun des journaux à l’étude s’est trouvé positionné comme un sous-corpus dans la matrice du corpus global. Nous avons par la suite tenté d’identifier, dans l’espace de représentation, les zones autour desquelles gravitent les formes de même que les ascendants normatifs des axes. La distribution se trouve articulée par un axe vertical représentant un continuum polarisé entre la problématisation des enjeux politiques et économiques, d’une part, et la problématisation des enjeux culturels, d’autre part. L’axe horizontal permet de discerner un partage entre d’un côté, les axiologies et les répertoires argumentatifs, et de l’autre, les acteurs, les dispositifs et les événements. Ce travail nous a permis de rapprocher préliminairement les trois journaux étudiés de certains profils lexicaux identifiés (Figure 7).

Figure 7

Analyse factorielle des correspondances (classes lexicales) commentée

Si l’analyse lexicométrique que nous présentons ne saurait nous autoriser à présenter un véritable portrait des lignes éditoriales des trois quotidiens pendant le débat sur la charte, un tel portrait nécessitant en effet que cette enquête se double d’une analyse qualitative du corpus sélectionné, elle nous permet néanmoins, au regard des précédents travaux réalisés dans le contexte québécois, d’en esquisser les grandes lignes. La relative centralité des trois journaux peut s’expliquer tant par la nature des quotidiens sélectionnés (trois journaux montréalais qui s’adressent à un large public francophone, etc.) que par l’homogénéité du genre de textes analysés (éditoriaux). On observe alors que le traitement de l’évènement dans le Journal de Montréal renvoie aux classes 6 et 7. Bon nombre de chroniqueurs de ce journal, réputé populiste, ont problématisé le projet de loi n° 60 sous l’angle de l’identité culturelle et de la thématique nationale. Le Devoir et La Presse sont plus clairement associés à la classe 7. Le journal La Presse aborde résolument le projet de loi dans une perspective plus politique et liée au renouveau de la pensée libérale et économique, alors que Le Devoir aborde la laïcité à partir d’un référentiel plus républicain.

Dans les trois journaux, la laïcité est systématiquement associée à la question du port de signes religieux (dans la sphère publique et dans l’espace public plus généralement), cet enjeu éclipsant largement les autres termes du débat. Le traitement diverge donc de celui de la controverse sur les accommodements raisonnables en 2006-2008 où la question du port de signes religieux, qui aurait pourtant dû être centrale dans le débat, ne l’a pas été. Les « incidents » liés au port du kirpan, au port du voile lors de compétitions de soccer et de taekwondo, etc. ont certes été largement couverts (Potvin, 2008, p. 60-61) mais la controverse a dépassé ces seuls enjeux : affaire du Code de vie d’Hérouxville, affaire du YMCA du Parc, cabanes à sucre, Hôpital juif de Montréal, etc. Au cours du dernier débat sur la « Charte des valeurs », la laïcité n’est donc abordée que de façon très partielle et les aménagements laïques sont réduits à une modalité de régulation de l’expression individuelle des convictions. Ce traitement médiatique de la laïcité traduit l’importance d’une représentation dominante au Québec continuant d’associer la laïcité à la France, et n’appréhendant cette « laïcité française » qu’au regard de certains de ses aménagements les plus symboliques – les mesures législatives d’interdiction de signes religieux – au risque d’en déformer le sens (Koussens et Amiraux, 2015, p. 55). Par ailleurs, contrairement aux débats de 2006-2008, ce traitement médiatique ne s’appuie pas sur des « incidents » et si la question du port de signes religieux est débattue, c’est bien sur le plan des principes qui sont mis en scène par le politique, à l’instar de l’égalité femmes-hommes, de l’intégration, des droits des LGBT ou de la protection de la culture québécoise.

⁂

À l’issue de cette analyse, on observe que dans le débat sur la « Charte des valeurs », les discours sur la laïcité ne se sont pas construits par référence à des évènements (souvent qualifiés d’incidents) de nature religieuse (ou qualifiés comme religieux). Au contraire, le pouvoir politique a systématiquement annoncé puis orchestré la mise en scène de la nouvelle. En l’absence d’« incidents », la très grande majorité des articles où l’occurrence laïcité est présente renvoient directement aux annonces gouvernementales et n’abordent la laïcité que sur le plan des principes politiques. Par ce procédé, le débat est situé sur le registre des valeurs au regard desquelles chacun doit se situer pour débattre de leur importance pour la société québécoise. Et le port du symbole religieux, auquel est réduit le débat sur la laïcité, se trouve débattu sur un registre souvent éloigné des considérations pratiques relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions publiques. Ce faisant, le gouvernement de l’époque essentialise le symbole religieux, participant à l’entretien d’une représentation selon laquelle il serait intrinsèquement porteur de valeurs incompatibles avec celles portées par la majorité. Il favorise par ailleurs le clivage sur ce même symbole religieux, sur lequel chacun des acteurs en présence se situe dans un débat dont les paramètres ont été établis en termes de « valeurs de la laïcité ».

Appendices

Notes biographiques

Samuel Dalpé est le coordonnateur de la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité rattaché à la Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke. Il poursuit un doctorat en études du religieux contemporain au Centre d’études du religieux contemporain (de la même université) sur les polémiques liées à la visibilité du religieux dans l’espace public et pour lequel il a reçu la bourse doctorale du FRQSC. Il détient une maîtrise en histoire de l’Université d’Ottawa en plus de terminer une maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique.

David Koussens est professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke où il est titulaire de la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité. Il est également directeur du Centre d’études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke. Il a récemment publié L’épreuve de la neutralité. La laïcité françaiseentre droits et discours, Bruxelles, 2015.

Notes

-

[1]

Cette crise s’était ouverte après que la Cour suprême du Canada eut rendu une décision validant les conditions dans lesquelles un accommodement raisonnable était consenti à un jeune Sikh qui portait le kirpan rituel dans l’enceinte de son établissement scolaire. Voir Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256.

-

[2]

Assemblée nationale, Projet de loi n° 60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement, [http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-60-40-1.html].

-

[3]

L’installation de vitres givrées dans une salle d’entraînement du YMCA du Parc à Montréal, dont les coûts avaient été assumés par la communauté juive hassidique, avait connu un large retentissement médiatique alors que l’évènement ne relevait pas, à proprement parler, de l’accommodement raisonnable mais davantage de l’entente de « bon voisinage », de l’ajustement concerté.

-

[4]

Le conseil de ville de la municipalité d’Hérouxville, située en Mauricie, avait adopté un « code de vie » à l’attention des immigrants désirant s’établir dans le village. Ce texte, qui dépeignait les nouveaux arrivants en envahisseurs aux pratiques barbares, a vu son adoption très médiatisée (Gagnon, 2014).

-

[5]

En janvier 2007, le Journal de Montréal présentait les résultats de deux sondages internet réalisés par la firme Léger Marketing dans lesquels on demandait aux répondants si ceux-ci se considéraient « racistes » (Gagné et Roy, 2014).

-

[6]

La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles évoque même à cet égard une « crise des perceptions » et souligne que pour 15 des 21 cas d’incidents retracés pendant la « période d’ébullition » de la controverse, « il existait des distorsions importantes entre les perceptions générales de la population et la réalité des faits telle que nous avons pu la reconstituer » (Bouchard et Taylor, 2008, p. 18).

-

[7]

Plusieurs travaux ont notamment montré comment l’affaire des vitres givrées du YMCA du Mile end avait été mise en scène sur la sphère médiatique près de huit mois après l’événement. Voir notamment Baubérot, 2008.

-

[8]

La nouvelle émerge de la récupération par les médias « traditionnels » d’une photo prise par une citoyenne et mise en circulation sur Internet (Archambault, 2013; Dubreuil, 2013; Gagnon et Chouinard, 2013).

-

[9]

Lors de cette élection présidentielle, le candidat du Front national Jean-Marie Le Pen arrive au second tour des élections.

-

[10]

IRAMuTEQ est un logiciel libre d’analyse de textes et de tableaux de données développé par Pierre Ratinaud, Université de Toulouse : [http://www.iramuteq.org/].

-

[11]

L’ADS est une technique reposant sur la théorie des graphes dont l’objet d’étude est la proximité et les relations entre les éléments d’un ensemble. Elle représente, sous forme d’« arbres maximum », les liens (arêtes) les plus forts entre les formes (sommets) afin d’aboutir à un graphe connexe (lié) et sans cycle (boucle) (Degenne et Vergès, 1973, p. 473).

-

[12]

Après avoir soumis préliminairement le corpus à une segmentation, une reconnaissance et une lemmatisation des formes, la matrice obtenue a été confiée à l’algorithme de Fruchterman-Reingold pour représenter l’arbre des liaisons lexicales du corpus.

-

[13]

Une arête correspond à minimum 50 d’occurrences. La largeur de l’arête représente la quantité d’occurrences. Enfin, l’éloignement des formes ne correspond à aucune donnée statistique.

-

[14]

La CDH permet d’obtenir une hiérarchie de classes apparentées. Le dendrogramme est un arbre de classification qui donne à voir la composition des classes et leur importance relative.

-

[15]

Le dendrogramme a été construit selon une modalité de classification simple sur segments de textes. Ces segments sont construits à partir de critère de taille et de ponctuation en vue d’obtenir des unités homogènes tout en respectant la structure du langage (Ratinaud, 2015b).

-

[16]

L’ethè collectif sert à décrire les constructions discursives de soi des locuteurs collectifs. L’analyse des usages du « nous » est souvent utilisée pour sa définition (Amossy, 2010).

-

[17]

Pour connaître le « poids » des formes au sein de chaque classe, IRAMuTEQ fait appel au calcul Chi2 pour produire des statistiques textuelles inférentielles. Par exemple, on calculera que le Chi2 du terme « femme » dans les classes 4, 7, 6, est respectivement de 86.47, de 7 et de 247.63. On peut ainsi mesurer l’importance du terme « femme » au sein de la classe 6 par rapport aux deux autres classes.

-

[18]

La sélection des deux axes factoriels sur lesquels sont projetés les points est guidée par la subjectivité du chercheur qui retiendra les facteurs (axes) générant selon lui le plus d’informations.

-

[19]

Se trouveront rapprochés sur le plan factoriel des mots dont les contextes d’utilisation se ressembleront et s’éloigneront des mots dont la fréquence de cooccurrence est faible. Les mots du corpus subissent une lemmatisation et sont ainsi remplacés par leur forme réduite : « Une forme verbale est réduite en infinitif (mangerai devient manger), un substantif pluriel est réduit en singulier (arbres devient arbre), une forme élidée est réduite à une forme sans élision (l’ devient le) » (Marpsat, 2010). Cette technique, qui permet de mettre en évidence les proximités sémantiques, comporte néanmoins le risque de regrouper des formes dont l’emploi est différent (par exemple la valeur ou les valeurs, le fondamentaliste ou les fondamentaux) (Guérin-Pace, 1997, p. 867).

Bibliographie

- Amiraux, Valérie, 2014 « Le port de la "burqa" en Europe : comment la religion des uns est devenue l’affaire publique des autres », dans : David Koussens et Olivier Roy (dir.), Quand la burqa passe à l’ouest. Enjeux éthiques, politiques et juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 15-38.

- Amossy, Ruth, 2010 La présentation de soi. Ethos et identité verbale. Paris, PUF.

- Archambault, Héloïse, 2013 « Des éducatrices qui portent le niqab créent la controverse », Journal de Montréal, Montréal, 21 novembre, p. 5.

- Baroin, François, 2003 Pour une nouvelle laïcité. Rapport. [http://www.voltairenet.org/rubrique506.html], consulté le 11 novembre 2015.

- Baubérot, Jean, 2008 Une laïcité interculturelle. Le Québec, avenir de la France?, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube.

- Bertrand, Janette, 2013 « Le manifeste des "Janette" – Aux femmes du Québec », Le Devoir, Montréal, 15 octobre, p. A7.

- Bouchard, Gérard et Charles Taylor, 2008 Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation. Rapport, Québec : Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Gouvernement du Québec.

- Brodeur, Patrice, 2008 « La Commission Bouchard-Taylor et la perception des rapports entre Québécois et Musulmans au Québec », Cahiers de recherche sociologique, p. 46, 95-107.

- Charaudeau, Patrick, 2015 La laïcité dans l’arène médiatique. Cartographie d’une controverse sociale, Bry-sur-Marne, INA.

- Chirac, Jacques, 2003 Lettre de mission à Bernard Stasi, 3 juillet. [http://www.jacqueschirac-asso.fr/archives-elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/ interventions/lettres_et_messages/2003/juillet/fi001727.html], consulté le 11 novembre 2015.

- Degenne, Alain et Pierre Vergès, 1973 « Introduction à l’analyse de similitude », Revue française de sociologie, 14, 4 : 471-511.

- Dubreuil, Émilie, 2013 « Des éducatrices voilées intégralement à Verdun », Radio-Canada, 20 novembre. [http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/ societe/2013/11/20/007-garderie-niqab-reaction.shtml], consulté le 11 novembre 2015.

- Fall, Khadiyatoulah et Georges Vignaux, 2008 Image de l’autre et de soi. Les accommodements raisonnables entre préjugés et réalité, Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Ferrari, Alessandro, 2009 « De la politique à la technique : laïcité narrative et laïcité du droit. Pour une comparaison France/Italie », dans : Brigitte Basdevant-Gaudemet et François Jankowiak (dir.), Le droit ecclésiastique de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle en Europe, Leuven, Peeters, p. 333-345.

- Gagné, Louis-Mathieu et Caroline Roy, 2014 « Êtes-vous raciste? », Journal de Montréal, 13 janvier, p. 5.

- Gagnon, Katia, 2014 « Hérouxville édicte un code de conduite rigoureux pour ses futurs immigrants », La Presse, 27 janvier, p. A1.

- Gagnon, Katia et Tommy Chouinard, 2013 « Garderies : la photo d’éducatrices en niqab crée des remous », La Presse, Montréal, 21 novembre. [http://www.lapresse.ca/actualites/education/201311/21/01-4712976-garderies-la-photo-deducatrices-en-niqab-cree-des-remous.php], consulté le 11 novembre 2015.

- Giasson, Thierry, Colette Brin et Marie-Michèle Sauvageau, 2010 « La couverture médiatique des accommodements raisonnables dans la presse écrite québécoise : vérification de l’hypothèse du tsunami médiatique », Canadian Journal of Communication, 35 : 431-453.

- Guérin-Pace, France, 1997 « La statistique textuelle. Un outil exploratoire en sciences sociales », Population, 54, 4 : 865-887.

- Heinrich, Jeff et Valérie dufour, 2008 Circus quebecus. Sous le chapiteau de la commission Bouchard-Taylor, Montréal, Boréal.

- Koussens, David, 2009 « Sous l’affaire de la burqa… quel visage de la laïcité française? », Sociologie et sociétés, 41, 2 : 327-347.

- Koussens, David, 2011 « La religion "saisie" par le droit. Comment l’État laïque définit-il la religion au Québec et en France? », Recherches sociographiques, 52, 3 : 799-820.

- Koussens, David, 2015 L’épreuve de la neutralité. La laïcité française entre droits et discours, Bruxelles, Bruylant.

- Koussens, David et Valérie Amiraux, 2015 « Du mauvais usage de la laïcité dans le débat public québécois », dans : Sébastien Lévesque, Penser la laïcité québécoise. Fondements et défense d’une laïcité ouverte au Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 55-75.

- Lévesque, Ève, 2014 « Un spectacle pour la laïcité », Le Journal de Montréal, 5 mars, p. 48.

- Marchand, Pascal et Pierre Ratinaud, 2012 « L’analyse de similitude appliquée aux corpus textuels : les primaires socialistes pour l’élection présidentielle française », Actes des 11èmes Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles, JADT, Liège, p. 687-699.

- Marzouki, Nadia, 2014 « La controverse comme transformation des conditions du compromis », dans : David Koussens et Olivier Roy (dir.), Quand la burqa passe à l’ouest. Enjeux éthiques, politiques et juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 53-66.

- Marpsat, Maryse, 2010 « La méthode Alceste », Sociologie, 1, 1. [http://sociologie.revues.org/312?lang=fr], consulté le 11 septembre 2015.

- Moirand, Sophie, 2004 « L’impossible clôture des corpus médiatiques : la mise au jour des observables entre catégorisation et contextualisation », dans : Thérèse Jeanneret (dir.), Approche critique des discours : constitution des corpus et construction des observables, Institut de linguistique, Université de Neuchâtel, p. 71-90.

- Potvin, Maryse, 2008 Crise des accommodements raisonnables. Une fiction médiatique?, Montréal, Athéna.

- Ratinaud, Pierre, 2015a IRAMUTEQ : Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires. [http://www.iramuteq.org] (consulté le 11 septembre 2015).

- Ratinaud, Pierre, 2015b IRAMUTEQ : 2.3.1.1 Onglet « Général ». [http://www.iramuteq.org/documentation/html/2-3-1-1-onglet-general], consulté le 11 novembre 2015.

- Ratinaud, Pierre et Sébastien Déjean, 2009 IRaMuTeQ : implémentation de la méthode ALCESTE d’analyse de texte dans un logiciel libre. Modélisation Appliquée aux Sciences Humaines et Sociales (MASHS2009), Toulouse - Le Mirail.

- Reinert, Max, 2007 « Postures énonciatives et mondes lexicaux stabilisés en analyse statistique de discours », Langage et société, 121-122, 3 : 189-202.

- Reinert, Max, 2008 « Mondes lexicaux stabilisés et analyse statistique de discours », 9èmes Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles. [http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2008/pdf/reinert.pdf], consulté le 11 septembre 2015.

- Rouré, Hélène et Max Reinert, 1993 « Analyse d’un entretien à l’aide d’une méthode d’analyse lexicale », dans : Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles, Paris, ENST, p. 418-428.

- Salone, Jean-Jacques, 2013 « Analyse textuelle avec IRaMuTeQ et interprétations référentielles des programmes officiels de mathématiques en quatrième », Sciences-Croisées, 13. [http://sciences-croisees.com/ N13/Salone.pdf], consulté le 11 septembre 2015.

- Tévanian, Pierre, 2005 Le voile médiatique. Un fauxdébat : « l’affaire du foulard islamique », Montréal, Liber.

- Thomas, Carole, 2008 « Interdiction du port du voile à l’école. Pratiques journalistiques et légitimation d’une solution législative à la française », Politique et Sociétés, 77, 2 : 41-71.

Décision de justice

- Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256.

List of figures

Figure 1

Tableau chronologique de l’occurrence du mot « laïcité » dans les journaux Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal (2012-2014)

Figure 2

Territoire lexical détaillé du mot « charte »

Figure 3

Analyse des similitudes du sous-corpus « éditoriaux et chroniques » [13]

Figure 4

Aperçu des territoires lexicaux issus de l’analyse des similitudes

Figure 5

Extrait de l’arbre des liaisons lexicales du sous-corpus « articles de type événementiel » isolant l’ensemble sémantique « femme »

Figure 6

Dendrogramme identifiant les classes lexicales présentes dans le sous-corpus « éditoriaux et chroniques »

Figure 7

Analyse factorielle des correspondances (classes lexicales) commentée

10.7202/039275ar

10.7202/039275ar