Abstracts

Résumé

Cette étude menée au Cameroun, auprès de 1 944 femmes et hommes, essaie de prédire l’intention d’utiliser le préservatif féminin. Les résultats indiquent que les deux sexes réalisent de faibles scores d’intention, notamment en matière de croyances, de préférence du préservatif masculin au Fémidon, de valorisation sociale, de normes subjectives, et de contrôle comportemental perçu. Par ailleurs, des variables, habituellement absentes dans les modèles de l’action raisonnée et du comportement planifié, peuvent améliorer leur valeur prédictive. Même si le sexe explique une part significative de la variation de l’intention, cette part reste par ailleurs moins importante que celles de certaines variables sociodémographiques. On se demande si ce n’est pas à elles, plutôt qu’à la femme, à qui il est prioritairement destiné, qu’il faut adresser le Fémidon.

Mots-clés :

- condom féminin,

- intention,

- utilisation,

- genre,

- évaluation

Abstract

This study, conducted in Cameroon, among 1944 women and men, tries to predict the intention to use the female condom. The results indicate that both sexes achieve low intention scores, especially in beliefs, male condom preference over femidon, social valuation, subjective norms, and perceived behavioral control. In addition, variables, usually absent in models of reasoned action and planned behavior, can improve their predictive value. Even if sex explains a significant part of the variation in intention, this part is also less important than those of certain socio-demographic variables. We wonder if it is not to them, rather than to the woman for whom it is primarily intended, that we should address the Femidon.

Keywords:

- female condom,

- intention,

- usage,

- gender,

- evaluation

Article body

INTRODUCTION

L’OMS rapporte qu’à l’échelle mondiale, le VIH/Sida constitue la cause principale de mortalité chez les femmes en âge de procréer (Denis et Becker, 2006). En 2015 par exemple, environ 60 % de tous les nouveaux cas d’infection par le VIH/Sida, constatés chez les jeunes, concernaient les adolescentes et les jeunes femmes, de 15 à 24 ans (ONUFEMMES, 2016). Les différences entre la proportion de femmes, vivant avec le VIH/Sida, et celle des hommes infectés, est considérable. En Afrique subsaharienne, les femmes représentent 58 % des adultes vivant avec le VIH/Sida. La violence contre les femmes et les filles accroît aussi leur risque d’infection au VIH, du fait des inégalités de pouvoir au sein des relations. La lutte contre le VIH/Sida semble venir au soutien des femmes de manière à leur donner plus de pouvoir, grâce à des outils qu’elles peuvent contrôler pour se protéger elles-mêmes contre l’infection. C’est dans cette perspective qu’est proposé le préservatif féminin : le fémidon (Peters et al., 2010; Tobin-West et al., 2014). Malgré les efforts considérables déployés pour le promouvoir, son utilisation en Afrique subsaharienne reste très limitée (Kaelo et Malema, 2014).

Deniaud (1998) décrit le fémidon comme un manchon en polyuréthane, fermé à l’une de ses extrémités et qui mesure 17 centimètres de long sur 7,8 centimètres de large, dans son plus grand diamètre, et 0,50 millimètre d’épaisseur. Il dispose de deux anneaux souples aux deux extrémités. Lors de la pénétration durant l’acte sexuel, il isole le vagin, le col de l’utérus et une partie de la vulve, du contact charnel avec le pénis. Il est dit qu’il présente des avantages non négligeables, aussi bien pour la femme que l’homme. Le fémidon peut être mis en place longtemps avant la pénétration (plusieurs heures), ce qui n’interrompt pas les préliminaires de l’acte sexuel. Puisqu’il n’est pas nécessaire de le retirer juste après l’éjaculation, il permettrait aussi de prolonger l’intimité. Il ne comprime pas le sexe masculin et ne provoque pas d’allergie, dans la mesure où il n’est pas en latex. Du fait de sa mature en polyuréthane, le fémidon n’aurait donc aucun effet secondaire sur la muqueuse et la flore vaginale et s’avèrerait compatible avec tout type de lubrifiant, y compris les produits gras. Il peut se conserver pendant cinq ans sans précaution particulière. L’avantage le plus valorisé du fémidon est sa capacité à offrir aux femmes la maîtrise de leur moyen de prévention. Le fémidon renforcerait d’ailleurs la possibilité de négocier de nouvelles stratégies de prévention et permettrait d’appréhender différemment les rapports femmes/hommes, s’agissant du passage à l’acte sexuel. La membrane du préservatif féminin serait imperméable aux spermatozoïdes, aux virus de l’herpès, de l’hépatite B, au cytomégalovirus et au VIH (Deniaud, 1998). En matière de planification familiale, le préservatif féminin est également présenté comme un excellent moyen contraceptif. Pourtant, force est de constater qu’il semble susciter peu d’engouement, contrairement à son pendant masculin, le condom.

Le FNUAP (2005) rapporte qu’un (1) préservatif féminin est fabriqué pour 420 préservatifs masculins, soit 25 millions pour 10,5 milliards. En 2005 d’ailleurs, seulement 14 millions de préservatifs féminins sont disponibles pour la distribution contre 6 à 9 milliards de condoms à travers le monde (PATH, UNFPA, 2006). Une telle réalité suggère la promotion du préservatif féminin dans l’optique de favoriser son utilisation. L’Afrique, une fois de plus, est le continent qui a connu le plus grand nombre d’études qui se sont intéressées à l’acceptabilité du fémidon (Bahi, 2008; Blagg et Blogg, 1994; Deluz et al., 1997; Deniaud et al., 1996; Musaba et al., 1998; Mutenukile et Simonde, 1995; Niang et al., 1996; Ray et al.., 1995; Ruminjo et al., 1991; Sapire, 1996; Tambashe et al., 2002;). Si les populations telles que les travailleuses de sexe et les routiers semblent s’y montrer favorables dans plusieurs pays, les étudiantes en Côte d’Ivoire ont par contre montré une attitude négative signifiant son rejet. L’une des limites de ces études porte justement sur l’imprécision de la notion d’acceptabilité (Deniaud, 1998).

Mokgetse et Ramukumba (2018, p. 2), dans un travail récent, définissent l’acceptabilité comme « le niveau d’utilisation potentielle du préservatif féminin par les utilisateurs comme méthode de prévention des grossesses non désirées, des IST, du VIH ou du sida ». Le concept d’« acceptabilité » reste imprécis, contrairement aux variables explicatives de certains modèles de prédiction de comportements éprouvés. Nous pensons qu’elle peut néanmoins être exploitée dans d’autres modèles de prédiction de comportements ayant déjà été suffisamment éprouvés. Ainsi, les concepts d’intention et d’utilisation du préservatif, en général, sont plus précis et bien documentés à travers les théories de l’action raisonnée et du comportement planifié.

Le premier modèle de prédiction d’un comportement, que Ajzen et Fishbein (1980) proposent, est celui de la théorie de l’action raisonnée (TAR), basée sur les trois facteurs prédicteurs que sont les attitudes, les normes subjectives et l’intention comportementale. Ce modèle prédictif concerne essentiellement les comportements conscients et volontaires; d’où l’appellation de « théorie de l’action raisonnée ». L’application de ce modèle s’est faite avec succès, à des comportements aussi divers que participer à une réunion d’information sur l’alcoolisme, essayer de perdre du poids, décider de regarder un film à la télévision, attacher en voiture sa ceinture de sécurité, voter aux élections présidentielles, consommer de la marijuana, utiliser un préservatif, etc. (Delhomme et Meyer, 2003, p. 25)

Ajzen (1985, 1991) va élargir le champ d’application de son modèle prédictif aux comportements qui ne dépendent pas entièrement de la volonté de l’individu, ce qui va marquer le passage du modèle de l’action raisonnée à celui de l’action ou du comportement planifié. Dans ce nouveau modèle, les intentions comportementales dépendent d’un facteur supplémentaire relevant d’une question que se pose le sujet, à savoir : « dans quelle mesure suis-je capable d’initier et de maîtriser un comportement précis dans une situation donnée? » Il s’agit du contrôle comportemental perçu. Dans le cadre du modèle du comportement planifié, les attitudes et les normes subjectives permettent de prédire uniquement les intentions comportementales (voir Figure 1).

La théorie du comportement planifié est régulièrement utilisée dans les études visant la prédiction des comportements de santé, et ce dans plusieurs domaines (Ajzen, 1991). Ce modèle postule que l’intention est le déterminant le plus important en matière de réalisation comportementale. L’intention d’émettre le comportement en question est à son tour déterminée par trois variables : l’attitude vis-à-vis du comportement ou de l’objet qui s’y rapporte, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu. L’attitude est l’évaluation positive ou négative du comportement à réaliser. Les normes subjectives tiennent de la perception que l’individu a de l’approbation ou de la désapprobation du comportement par l’environnement social. Le contrôle comportemental quant à lui, a trait à la perception que l’individu a du contrôle de la réalisation du comportement lorsqu’il est confronté aux obstacles ou influences internes et externes. Cette dernière dimension est présentée par Ajzen et Fishbein (2000) comme une combinaison du contrôle perçu, des contraintes externes par exemple, et de l’auto-efficacité, la croyance en ses capacités à réaliser le comportement envisagé. Le contrôle comportemental perçu est un prédicteur de comportement dans la mesure où il reflète effectivement les capacités de l’individu à exercer le contrôle. Il influence suffisamment les intentions comportementales et plus directement encore le comportement lui-même.

Figure 1

Modèle de l’action raisonnée prolongé par le modèle du comportement planifié

La théorie du comportement planifié (TCP) explique la variance entre l’intention et plusieurs types de comportements dans le domaine de la santé (Armitage et Conner, 2001; Conner et Sparks, 2005; McEachan et al., 2011). De nombreuses études peuvent être citées, qui se servent de la TCP pour l’évaluation de l’intention et des comportements, en rapport avec l’utilisation du condom (Bennett et Bozionelos, 2000; Brawner et al., 2012; Broaddus et Bryan, 2008; Bryan et al., 2005; Giles et al., 2005; Kashima et al., 1993; Kasprzyk et al., 1998; Kiene et al., 2008; Lugoe et Rise, 1999; Montanaro et Bryan, 2014; Nucifora, Gallois et Kashima, 1993; Schaalma et al., 2009; Sutton, McVey et Glanz, 1999; van Empelen et Kok, 2008; Xiao et al., 2010; Xiao, Reid et Aiken, 2011; Yzer et al., 2001).

Co-auteur de la TAR, Fishbein (2000) considère que le VIH/Sida ne s’acquiert pas du fait de ce qu’on est, mais de ce qu’on fait. Sa formule pose le rôle crucial de la prévention et du changement des comportements à risque. Bryan et al. (2006) ont conduit une étude portant sur l’utilisation du condom chez les adolescents africains et ont pu confirmer la validité de la TCP, en tant que prédicteur des intentions et des comportements auprès de cette population. De manière générale, ce nouveau modèle plus complexe du comportement planifié est supposé améliorer la capacité prédictive du modèle précédent, celui de l’action raisonnée. Certains travaux empiriques le démontrent (Godin et Kok, 1996; Sheeran et Taylor, 1999), ce qui n’est pas le cas pour d’autres (Albarracín et al., 2001; Pulerwitz et al., 2002). Les comparaisons ne sont pas forcément objectives étant entendu que le contrôle comportemental perçu n’a pas les mêmes définitions conceptuelles et opérationnelles chez les auteurs (Ajzen, 2002; Giles et al., 2005; Povey et al., 2000; Trafimow et al., 2002).

Gomes et Nunes (2018) ont récemment testé un modèle prédictif étendu de l’utilisation du condom qui s’appuie sur la TAR et la TCP, et qui indique de meilleurs résultats en termes de prédiction du comportement. Ils montrent ainsi qu’il est possible d’améliorer la valeur prédictive de ces modèles en prenant en compte davantage de variables pertinentes, qu’elles soient sociodémographiques ou de toutes autres natures. La recherche de variables prédictives supplémentaires est de plus en plus envisagée afin d’améliorer le modèle du comportement planifié (Muñoz-Silva et al., 2007).

Des travaux existent d’ailleurs, qui montrent l’effet de variables autres que celles prises en compte par les modèles de l’action raisonnée et du comportement planifié, en matière d’intention et d’utilisation du préservatif. La littérature permet de recenser quelques-unes parmi lesquelles : les interactions entre les partenaires et leur humeur (Visser and Smith, 2001); la détresse psychologique, le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles, les habitudes sexuelles des hommes (Beadnell et al. 2008); l’âge, le sexe, la religiosité (Ajzen et Manstead, 2007; McCree et al., 2003); la fidélité et le nombre de partenaires (Bogart et al., 2005); l’estime de soi et la consommation d’alcool (Ethier et al., 2006; Gullete et Lyons, 2006; MacDonald et Martineau, 2002); l’accomplissement sexuel (Sunmola, 2005), l’absence de sensation (Kaneko, 2007); l’amitié et la satisfaction sexuelle (He et al., 2016); les théories naïves de la personnalité en rapport avec la monogamie et le sentiment de connaitre le partenaire (Ayala et al., 2005; Thornburn et al., 2005); la communication parentale (Clawson et Reese-Weber, 2003; Halpern-Felsher et al., 2004; Hutchinson et al., 2003); le contrôle des naissances (Aspy et al., 2007); les substances psychoactives et la consommation d’alcool (Galvez-Buccollini et al., 2009; Walsh et al., 2013).

Concernant le fémidon, qui nous intéresse particulièrement, nous postulons que les variables de la TCP peuvent prédire, au même titre que bien d’autres, l’intention de l’utiliser. Une étude indique d’ailleurs que malgré le fait qu’environ 79 % des étudiants rwandais connaissent le préservatif féminin et savent qu'il peut prévenir les grossesses non désirées et les IST, son utilisation demeure très faible, 4 % seulement parmi eux sachant s'en servir (Valens et Joseph, 2013; Wang. et al., 2014). Mokgetse et Ramukumba, (2018) quant à eux montrent que les croyances sur le fémidon constituent un obstacle à son utilisation. Nous voulons prendre en compte ces études sur l’acceptabilité en vue de prédire l’intention d’utiliser le fémidon, en contexte camerounais cette fois. Ne perdant pas de vue que le condom est plus utilisé que le fémidon, qui est premièrement destiné à la femme, la comparaison des rapports des deux sexes à l’objet d’étude importe également.

MÉTHODOLOGIE

Participants

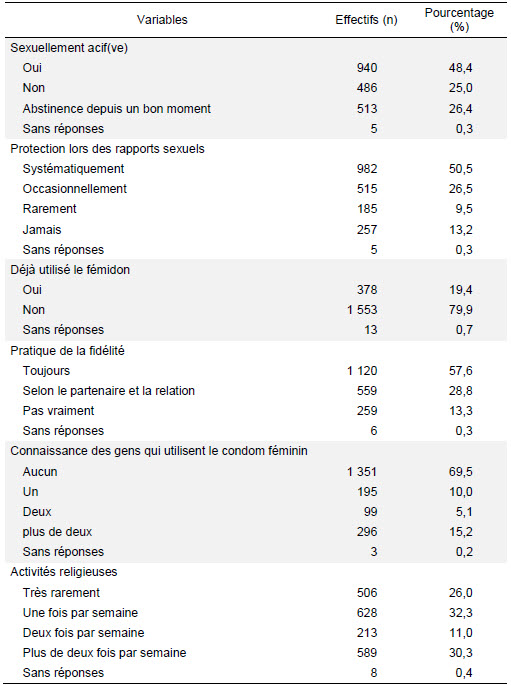

L’enquête s’est déroulée à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. L’échantillon non probabiliste est pragmatique. Les participants à l’étude sont au nombre de 1 944 (Tableau 1). En dehors de 7 personnes qui n’indiquent pas leur sexe, 1 443 (74,5 % de pourcentage valide) sont des femmes contre 494 (25,5 %) d’hommes. L’âge moyen chez les femmes est de 21,97 (± 5,207) ans; la plus jeune a 12 ans, alors que la plus âgée en compte 56. Quant aux hommes, la moyenne d’âge est de 22,94 (± 5,387) ans; le plus jeune ayant 12 ans contre 51 pour le plus âgé. Sakar (2008) indique que parmi les facteurs explicatifs du non-usage du condom, figure la précocité sexuelle, qu’il situe entre 9 et 16 ans, tranche à laquelle appartiennent les participants les plus jeunes de l’échantillon de cette étude.

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des participants

Les célibataires sont les plus représentés, à hauteur de 71,6 % (69,1 % chez les femmes contre 75,5 % chez les hommes). Le niveau d’étude des participants est varié : 9,9 % ont arrêté leurs études au secondaire premier cycle, 32,9 % au secondaire second cycle, 39,8 % au supérieur premier cycle, 14,1 % au supérieur second cycle et 3,3 % ont atteint le supérieur troisième cycle. Quant à la situation socioprofessionnelle, 34,5 % sont élèves au moment de l’enquête, 52 % étudiants, 10,1 % travailleurs et 3,4 % sans emploi. En ce qui concerne l’orientation sexuelle, 2,7 % se déclarent homosexuels, 7,5 % bisexuels et, la majorité, 89,8 %, hétérosexuels.

Près de la moitié des participants (48,5 %) prétendent être sexuellement actifs, contre 25,1 % qui affirment ne l’avoir jamais été, et 26,5 % pour qui il est question d’abstinence depuis un certain temps ; autrement dit, ces personnes ont une expérience sexuelle avérée, mais ne sont pas actives au moment de l’enquête. Au sujet de la protection pendant les rapports sexuels, 50,6 % le font systématiquement, 26,6 % occasionnellement, 9,5 % rarement et 13,3 % jamais. Seuls 19,6 % affirment avoir déjà utilisé le préservatif féminin. En matière de fidélité à un partenaire, 57,8 % prétendent être « toujours fidèles », 28,8 % avouent que leur fidélité dépend du partenaire du moment et de la qualité de la relation, alors que 13,4 % se considèrent comme infidèles. À la question de savoir si les répondants connaissent des personnes qui utilisent le préservatif féminin, 69,6 % disent ne pas en connaître, 10 % parlent d’une seule personne, 5,1 % de deux alors que 15,2 % indiquent plus de deux. Les chrétiens sont les plus représentés dans l’échantillon (à raison de 52,9 % de catholiques, 24,9 % de protestants, 9,8 % de pentecôtistes), à côté de 5,7 % de musulmans et 1,5 % d’animisme. Les ressortissants des régions de l’Ouest et du Centre du Cameroun sont les plus nombreux, respectivement 34,7 % et 33,1 %.

Matériel et procédure

Un questionnaire a été construit afin de mesurer l’intention d’utiliser le préservatif féminin au Cameroun. Nous nous sommes inspirés des études portant sur l’accessibilité pour identifier certains indicateurs. Initialement, le questionnaire mesure, à l’aide des échelles de Likert à sept niveaux : la perception du fémidon, la valorisation sociale, les normes subjectives, le contrôle comportemental perçu, l’intention d’utiliser le fémidon et, enfin les variables sociodémographiques présentées précédemment. Après administration du questionnaire dans le cadre d’une enquête pilote, une analyse en composante principale (ACP) nous a permis d’interpréter finalement six facteurs : les croyances relatives au préservatif féminin, sa préférence au condom, la valorisation sociale, les normes subjectives, le contrôle comportemental perçu, et enfin l’intention de l’utiliser. Les valeurs du alpha de Cronbach sont moyennes pour certaines dimensions et satisfaisantes pour d’autres, ainsi que l’illustre le Tableau 2.

Analyse des données

Cette recherche s’inscrit d’abord dans une logique de comparaison, principalement entre les sexes masculin et féminin. À cet effet, le test de comparaison de moyenne (t de Student), appliqué à deux populations, est utilisé. Sachant que le questionnaire est essentiellement constitué d’échelles de mesure ordinale, au moment de l’analyse des données, le calcul des scores obtenus par les participants aux différentes dimensions mesurées a été effectué. Les scores moyens sont alors comparés à une moyenne hypothétique, déterminée en multipliant la médiane de l’échelle (4) par le nombre d’items mesurant la dimension concernée. Le score à une dimension est obtenu en sommant les réponses aux items qui la mesurent. Les pourcentages de participants en accord avec les différentes propositions sont aussi calculés. L’accord suppose une réponse supérieure à 4 à chaque item. Les tableaux de présentations des résultats indiquent d’ailleurs ces différentes statistiques. En dernier ressort, l’analyse de régression multiple est faite pour prédire l’intention d’utiliser le fémidon en fonction des différents facteurs et variables mesurées. Le modèle hiérarchique est notamment appliqué de manière à introduire, dans un premier temps, les variables prédictives des modèles initiaux de la TAR et de la TCP. Les autres variables sont ensuite introduites dans l’analyse afin de vérifier si elles améliorent significativement la valeur prédictive du modèle global.

Tableau 2

Mesure de fiabilité

RÉSULTATS

Croyances relatives au fémidon

Le Tableau 3 indique que près de 43 % de femmes perçoivent le fémidon comme « grossier », elles pour qui il est prioritairement destiné. Les hommes partagent la même opinion dans une proportion moindre (39,7 %). Plus de la moitié des hommes (54,30 %) considèrent par contre le fémidon inutile, s’ils ont à leur disposition le condom, ce qui semble l’opinion d’un peu plus de 47 % de femmes. Elles avouent également son inutilité tant que l’alternative du préservatif masculin est offerte. Le préservatif masculin ferait ombrage à son pendant féminin, tant chez les hommes que chez les femmes. D’ailleurs, moins de 34 %, dans le groupe des femmes, et autant dans celui des hommes, trouvent le préservatif féminin pratique. Pourtant, pour chacune de ces catégories, près de 53 % croient ne pas devoir s’opposer, si le partenaire émettait le désir d’utiliser le fémidon.

Préférences entre les préservatifs masculin et féminin

Comme l’indique le Tableau 4, les femmes estiment, à près de 75 %, que la gent féminine préfère le condom au fémidon. En termes de pourcentage, elles sont plus nombreuses que les hommes (70,10 %) à avoir une telle certitude. La préférence des hommes pour le préservatif masculin, au détriment du féminin, est une certitude pour plus de 79 % des répondants et exactement 77 % de répondantes. S’agissant des préférences personnelles, les statistiques sont confirmées dans la mesure, où plus de 79 % et 73 % d’hommes et de femmes, respectivement, préfèrent le condom au fémidon.

Valorisation sociale

Les participantes sont plus de 40 % à estimer que les médias au Cameroun diffusent suffisamment les messages persuasifs sur le fémidon. Peu sont leurs compatriotes masculins qui semblent le savoir (25,70 %). Il convient de relever que, du point de vue des participants, les deux types de préservatifs ne sont pas coprésents dans les différents points de vente. La littérature indique d’ailleurs que les préservatifs masculins sont fabriqués en plus grande quantité que leur pendant féminin. Il est logique d’en déduire que les participants estiment que le condom est plus disponible dans les points de vente que le fémidon. Toutefois, pour 49 % de répondantes, le préservatif féminin est disponible sur le marché, ce qui laisse suggérer qu’elles savent où se le procurer. Ce n’est pas le cas pour les répondants, dont à peine 38 % le trouvent, eux aussi, disponible. La valorisation sociale du préservatif féminin est en cause, eu égard aux renseignements que fournit le Tableau 5. Moins de 12 % de femmes seulement, et autant d’hommes, semblent connaitre des personnes de leur entourage qui utilisent fréquemment le fémidon.

Tableau 3

Comparaison des croyances

Tableau 4

Comparaison préférence entre préservatifs masculin et féminin

Normes subjectives relatives au fémidon

Les normes subjectives renvoient à l’influence qu’exerce sur l’individu, l’opinion des autres au sujet du comportement qu’il envisage émettre. Près de 40 % de femmes prétendent que les membres de leur famille les encourageraient, quant à leur décision d’utiliser le préservatif féminin, avec leur(s) partenaire(s) (voir Tableau 6). Le pourcentage des hommes en la matière est plus bas, à peine 31 %. La tendance reste la même en ce qui concerne l’approbation des amis et des collègues. Par contre, une légère augmentation des pourcentages est notée en ce qui concerne l’approbation du voisinage. Les femmes estiment, à hauteur de 42 %, que le voisinage se montrerait favorable quant à l’utilisation du fémidon. Une préoccupation est ainsi soulevée quant aux raisons qui expliqueraient que l’adhésion des voisins soit plus attendue que celle des membres de la famille, des collègues et des amis. Les trois dernières catégories de personnes citées appartiennent à la sphère de l’intimité des répondants. S’ils présument une certaine indifférence, voire réticence, de leur part quant à ce qu’ils utilisent le préservatif féminin, serait-ce du fait d’une certaine perception du fémidon qui en fait un objet dégradant la dignité de la femme? L’utiliser rendrait-il la femme négativement perçue au regard des valeurs socioculturelles? Ces questions se justifient par le fait que le voisinage peut être considéré comme moins inclus dans la sphère privée et intime des individus, ce qui induirait une réceptivité moins intense aux jugements de valeur. L’acceptabilité du fémidon refait surface.

Contrôle comportemental perçu de l’utilisation du fémidon

Le Tableau 7 indique que se procurer le préservatif féminin relève d’un comportement qui inspire la honte chez un peu plus de 43 % de femmes. Pour ces dames, il est compréhensible qu’elles pensent que le condom est suffisant pour leur protection contre les IST et les VIH, éventuellement, serait-il aussi considéré comme un excellent moyen contraceptif. De manière pratique, seules 30 % de femmes à peine prétendent savoir comment s’utilise un fémidon. Au niveau de l’échantillon, le pourcentage d’hommes qui prétendent maîtriser son utilisation est plus significatif. Paradoxalement, la réticence des femmes ne viendrait pas de l’appréhension ou de l’anticipation de l’adhésion de leurs partenaires sexuels masculins, ce d’autant que 43,4 % parmi elles, se croient capables de les persuader d’accepter son utilisation, si elles souhaitent y recourir au cours des rencontres intimes.

Tableau 5

Comparaison valorisation sociale

Tableau 6

Comparaison des normes subjectives

Tableau 7

Comparaison du contrôle comportemental perçu

Pourtant, il se trouve qu’à peine 30 % parmi les femmes de l’échantillon associent la satisfaction sexuelle à l’usage du fémidon. Les hommes sont à situer également dans de telles proportions. Plaisir, satisfaction sexuelle et fémidon ne semblent pas mentalement et émotionnellement associés, chez les participants de l’étude. Il est de ce fait aisé de comprendre qu’en la matière, plus de 73 % de femmes et plus de 79 % d’hommes préfèrent le préservatif masculin. Dans des proportions à peu près similaires, ils estiment qu’il leur est plus facile de se le procurer. Une autre information significative en matière de sécurité, indique qu’à peine19 % d’hommes et 31 % de femmes ont le sentiment d’être effectivement plus protégés avec le fémidon qu’avec son pendant masculin. Autrement dit, la prétention des organisations sociomédicales, qui promeuvent l’utilisation du fémidon, afin de donner à la femme les moyens de se protéger, est à questionner en ce qui concerne l’échantillon, ou la population de ce travail.

Intention d’utiliser le fémidon

À travers le Tableau 8, il ressort que l’engagement à ne pas lésiner sur les moyens afin d’utiliser le condom féminin, est simplement l’apanage d’un peu plus de 30 % de femmes et d’à peine 24 % d’hommes. Logiquement, ils ne veulent pas, ou ne s’engagent non plus à se le procurer en l’achetant. À peine 31 % de femmes et 20 % d’hommes comptent l’acheter effectivement. La majorité n’a pas plus l’intention de l’acheter qu’elle ne se prépare à l’utiliser régulièrement, ni n’apprend à l’utiliser. Inutile dans cette situation d’essayer de faire en sorte que les partenaires sexuels acceptent de l’utiliser. Envisager le recours régulier au fémidon, comme moyen d’assurer efficacement leur protection, est une réalité qui ne concerne que 30 % des hommes, alors qu’elle est le propre de 43,2 % de femmes. Il est vrai que cette statistique contraste avec celles qui ont indiqué que les femmes estimaient qu’il ne sert à rien d’employer le fémidon, alors que le préservatif masculin semble disponible et déjà entièrement efficace et satisfaisant.

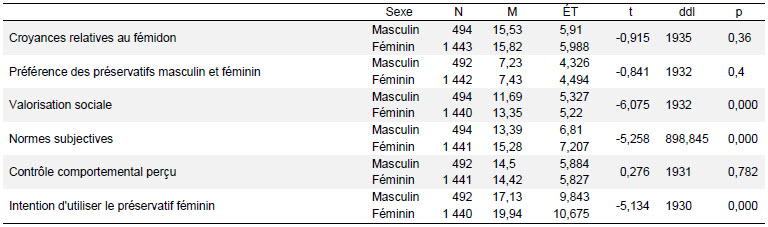

Toutes les dimensions mesurées, à savoir les croyances, la préférence, la valorisation sociale, les normes subjectives, le contrôle comportemental perçu et l’intention de l’utilisation elle-même, renvoient à des scores qui, comparés aux moyennes hypothétiques correspondantes, s’avèrent faibles. Les croyances des femmes, au même titre que celles des hommes d'ailleurs, relativement au fémidon, renvoient à des scores juste moyens. Ce qui signifie qu'elles ne sont pas positives, les moyennes d’échantillons étant inférieures à la valeur test (voir Tableau 9). Bien plus, les femmes ont des scores de croyances statistiquement similaires à ceux des hommes (voir Tableau 10). En matière de préférence, les deux sexes réalisent des scores supérieurs à la valeur du test (12), ce qui traduit une disposition plus favorable au préservatif masculin qu'à son pendant féminin (Tableau 9). Les femmes réalisent des scores statistiquement identiques à ceux des hommes. Les scores de valorisation sociale sont, chez les deux sexes, significativement inférieurs à la moyenne hypothétique (16), même si chez les femmes, cette fois, les scores sont plus élevés. Il en va de même pour les normes subjectives dont les scores sont inférieurs à la valeur test, même s'ils sont plus élevés chez les femmes. Les scores de contrôle comportemental sont inférieurs à la valeur test chez les deux sexes et s’avèrent aussi statistiquement similaires. Autrement, le contrôle perçu de l’utilisation du préservatif féminin est identiquement faible dans les deux catégories. S’agissant de l’intention d’utiliser le fémidon, les femmes semblent avoir des scores plus élevés que ceux des hommes (voir Tableau 10); toutefois, les moyennes obtenues ne sont guère supérieures à la valeur test (24). Ceci traduit une intention généralement faible quant à utiliser le fémidon lors des rapports sexuels.

Tableau 8

Comparaison de l’intention d’utilisation du fémidon

Tableau 9

Tests de comparaison d’une moyenne

Tableau 10

Tests de comparaison de deux moyennes

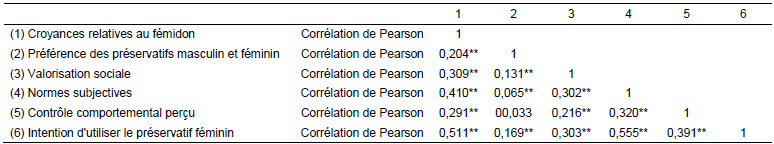

La matrice de corrélations (voir Tableau 11) indique que l’intention est significativement corrélée avec toutes les variables prédicatives mesurées. Par ordre de grandeur décroissante, la relation la plus forte est celle avec les normes subjectives (r = 0,555; p < 0,01), suivie de celle avec les croyances (r = 0,511; p < 0,01), ensuite avec le contrôle comportemental perçu (r = 0,391; p < 0,01), la valorisation sociale juste après (r = 0,303; p < 0,01), et enfin la préférence pour les préservatifs masculins (r = 0,169; p < 0,01). Autrement dit, la perception que l’individu a de l’approbation ou de la désapprobation, par l’environnement social, du comportement consistant à utiliser le fémidon, est plus fortement liée à l’intention de l’utiliser. Les croyances, en second lieu, ont un lien plus fort avec l’intention que le contrôle comportemental perçu. Ce dernier n’est donc pas la variable la plus importante en matière de prédiction de l’intention d’utiliser le fémidon au sein de la population concernée par l’étude. Nous poursuivons l’analyse en nous intéressant à la modélisation incluant d’autres variables mesurées par le questionnaire.

La régression hiérarchique

La suite de l’analyse des données porte sur un modèle de régression hiérarchique comprenant trois blocs de variables, avec la méthode entrée pour la première étape, à savoir le bloc 1 (Croyances relatives au fémidon, Préférence des préservatifs masculin et féminin, Valorisation sociale, Normes subjectives, Contrôle comportemental perçu). La deuxième étape introduit le bloc 2 avec le sexe comme unique variable et la troisième étape concerne les autres variables sociodémographiques réunies dans le bloc 3 (l’activité sexuelle, l’orientation sexuelle, la protection lors des rapports sexuels, l’utilisation du fémidon, la fidélité au partenaire sexuel, la connaissance des utilisateurs de fémidon).

Tableau 11

Matrice de corrélation

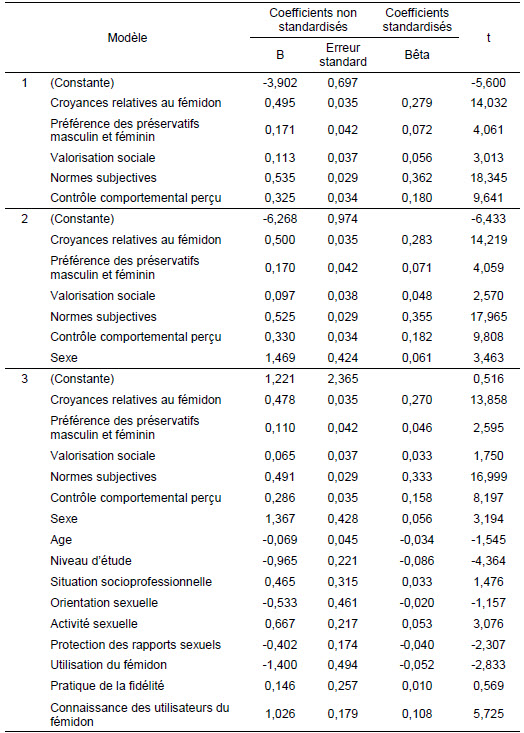

Les corrélations entre les variables indépendantes montrent qu’il n’y a aucun risque important de multicolinéarité, aucune corrélation entre deux de ces variables ne se situant à 0,9 ou –0,9. Par ailleurs, toutes les variables demandées ont été introduites dans le modèle par IBM SPSS Statisics 23. L’analyse de variance (Tableau 12) présente des valeurs F obtenues pour les trois modèles (297,9; 251,71 et 112,91) toutes significatives à p < 0,001, ce qui indique que nous avons moins de 0,1 % de chance de nous tromper en affirmant que les modèles contribuent à mieux prédire l’intention d’utiliser le préservatif féminin que la simple moyenne.

Les valeurs de la corrélation multiple (R), qui sont respectivement de 0,666, 0,669, 0,691, renseignent sur la force de la relation entre l’intention d’utiliser le fémidon et la combinaison des variables indépendantes de chaque modèle (voir Tableau 13). Elles suggèrent en outre que les données sont ajustées de manière satisfaisante au modèle. Ensuite, la signification du R2 est évaluée en fonction de l'apport de chaque étape. La variation de F associée au premier modèle est significative (p < -.001). Le premier modèle, constitué des variables indépendantes que sont les croyances relatives au fémidon, la préférence des préservatifs masculin et féminin, la valorisation sociale, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu, explique une proportion significative de la variance de l’intention d’utiliser le préservatif féminin (R2 = 0, 443; F < 0,001). Le deuxième modèle, qui prend en compte le sexe, fait passer le R2 de 0,443 à 0,447. Cette variation de 0,004 apparait comme significative (F = 0,001). Le troisième modèle, qui ajoute les autres variables sociodémographiques, fait passer le R2 de 0,447 à 0,477, une variation de 0,03 tout aussi significative (F < 0,001). Chaque étape contribue donc significativement à l'amélioration de l'explication de l’intention d’utiliser le préservatif féminin.

Le test de Durbin-Watson indique une statistique dont la valeur de 1,855 est acceptable et nous permet de respecter la prémisse de l'indépendance des erreurs. Ainsi, 44,30 % de la variabilité de l’intention d’utiliser le préservatif féminin s’explique par le modèle 1 (les croyances relatives au fémidon, la référence des préservatifs masculin et féminin, la valorisation sociale, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu). Ajouté à ce dernier, le sexe quant à lui permet d’expliquer 44,70 % de ladite variabilité. La prise en compte des autres variables sociodémographiques amène à une explication de 47,77 %.

Tableau 12

Analyse de variance

Le troisième modèle est celui qui explique le plus de variances (Tableau 14). Il est possible de construire l’équation de régression pour prédire une valeur de l’intention d’utiliser le préservatif féminin. Elle s’exprime de la sorte : Yprédit = (1,221 + 0,478 croyances + 0,11 préférence + 0,065 valorisation + 0,491 normes + 0,286 contrôle + 1,367 sexe -0,069 âge -0,965 niveau d’étude + 0,465 situation socioprofessionnelle – 0,533 orientation sexuelle + 0,667activité sexuelle -0,402 protection lors des rapports sexuels -1,4 utilisation du fémidon + 0,146 fidélité + 1,026 connaissance d’utilisateur du fémidon). L’intention d’utiliser le fémidon augmente avec le sexe féminin, et diminue lorsqu’on ne se protège pas systématiquement lors des rapports sexuels, tout comme lorsqu’on ne l’a pas encore utilisé.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Face au constat selon lequel les préservatifs féminins sont moins utilisés que les préservatifs masculins, alors qu’ils offrent théoriquement des avantages considérables, tant pour la femme que pour l’homme, cette étude s’est proposée d'évaluer l’intention des deux sexes de l’utiliser effectivement. Les déterminants de l’intention pris en compte par le modèle du comportement planifié, lequel reprend les acquis du modèle de l’action raisonnée, sont : les croyances, la préférence du préservatif masculin au fémidon, la valorisation sociale, les normes subjectives, le contrôle comportemental perçu. Pour tous ces facteurs, les scores de l’échantillon sont faibles, en deçà de la moyenne hypothétique. L’intention d’utiliser le préservatif féminin est aussi faible chez l’homme que chez la femme, à qui il est prioritairement destiné. Le recours à de nombreuses variables, habituellement absentes dans les modèles de la TAR et de la TCP, peut améliorer leur valeur prédictive. Le sexe n’est pas le plus important, même si les résultats montrent qu’il explique une part significative de la variation de l’intention. Cette part reste moins importante que celles de certaines variables sociodémographiques.

Tableau 13

Récapitulatif des modèles

Tableau 14

Paramètres du modèle

Le comportement des femmes et des hommes étant sensiblement similaires vis-à-vis du fémidon, cette étude permet de se demander s’il est effectivement adressé aux femmes. Plutôt que de le proposer d’emblée à la femme, il conviendrait de l’adresser aux réalités psychologiques et socioculturelles qui sous-tendent son acceptabilité. Cette étude permet d’envisager d’autres, plus ambitieuses, qui essayeraient des modèles plus larges que celui du comportement planifié en prenant en compte, dans les mêmes analyses, la plupart des variables significatives souvent investiguées séparément, et dont la valeur explicative de l’utilisation du préservatif est approuvée.

Au plan psychologique, le coût comportemental que requiert l’usage du préservatif féminin semble élevé pour la femme, qui finalement, sollicite le préservatif masculin pour assurer sa protection contre les maladies sexuellement transmissibles, et éventuellement comme moyen contraceptif. Le phénomène de résistance au changement semble se poser, ce d’autant plus que les adolescentes ont des scores d’intention d’utiliser le préservatif féminin plus élevés que ceux des jeunes femmes adultes, étudiantes de surcroit. De même, les femmes sexuellement inactives ont des scores plus élevés, que celles qui sont actives. Tout laisse croire que des indicateurs existent sur lesquels il soit possible de s’appuyer, pour d’éventuelles campagnes de sensibilisation.

En matière de gouvernance de la santé, la promotion du préservatif féminin dans un pays comme le Cameroun, entre en droite ligne des politiques de santé publique, précisément dans le domaine de la prévention. Arriver à un niveau de vulgarisation et d’utilisation du préservatif féminin, au même titre que son pendant masculin, suppose une campagne de sensibilisation de longue haleine. Il est établi en psychologie sociale qu’induire un changement d’attitude, qui s’inscrive dans la durée, suppose une intervention éducative conséquente. La promotion du condom, qui semble actuellement entrée dans les moeurs en matière de sexualité, ne serait-ce qu’au niveau de son acceptation, est un exemple qui l’illustre. De telles initiatives publiques requièrent l’allocation d’énormes ressources financières. Pourtant, des priorités sont également exigeantes, en matière de santé publique, au sujet de plusieurs pathologies. Devrait-on consentir tant d’effort, en termes de politique de santé, afin de persuader les femmes de ce que le préservatif féminin n’est pas « grossier », ou les protège plus que le préservatif masculin? L’enjeu serait ici de promouvoir le fémidon dans un contexte culturel où les femmes et les hommes s’accordent sur l’usage et l’efficacité du condom; pourquoi demander tant d’investissement pour un résultat déjà obtenu par l’usage du préservatif masculin, du point de vue des utilisateurs?

Appendices

Note

-

[1]

Adresse de correspondance : Département de l’éducation spécialisée, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Yaoundé I, Cameroun. Téléphone : 00237 699 329 220. Courriel : rodrigue.ngamaleu@univ-yaounde1.cm; ngamaleurodrigue@gmail.com

Bibliographie

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. Dans J. Kuhi et J. Beckmann (dir.), Action-control:Fromcognition to behavior (p. 11-39). Springer.

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. OrganizationalBehaviorandHuman DecisionProcesses,50, 179-211.

- Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. http://www.uni-bielefeld.de/ikg/zick/ajzen%20construction%20a%20tpb%20questionnaire.pdf

- Ajzen, I. et Manstead, A.S.R. (2007). Changing health-related behaviors: An approach based on the theory of planned behaviour. Dans K. Bos, J. Hwestone, H. Wit., H. Chut et M. Stroebe (dir.), The scope of social psychology: Theory and applications (p. 43-63). Psychology Press.

- Ajzen, I. et Fishbein, M. (1980).Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice-Hall.

- Ajzen, I. et Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. European review of social psychology, 11(1), 1-33.

- Albarracın, D., Johnson, B. T., Fishbein, M. et Muellerleile, P. A. (2001). Theories of Reasoned Action and Planned Behavior as models of condom use: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 127, 142-161.

- Armitage, C. J. et Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40, 471-499. https://doi.org/10.1348/014466601164939

- Aspy, C. B., Vesely, S. K., Oman, R. F., Rodine, S., Marshall, L. et McLeroy, K. (2007). Parental communication and youth sexual behaviour. Journal of Adolescence, 30, 449-466. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.007

- Ayala, G., Rivas, D. et Bingham, T. (2003, July). HIV prevention heuristics and other factors that factors that facilitate heightened HIV risk for latino men who have sex with men in Los Angeles county, 2003 [abstract]. National HIV Prevention Conference, Atlanta, GA. T2-A1502.

- Bahi, A. (2008). Notes sur l’acceptabilité du fémidom: étude auprès d’étudiantes et étudiants abidjanais. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 105-119.

- Beadnell, B., Baker, S. A., Gillmore, M. R., Morrison, D. M., Huang, B. et Stielstra, S. (2008). The theory of reasoned action and the role of external factors on heterosexual men’s monogamy and condom use. Journal of Applied Social Psychology, 38(1), 97–134. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2008.00298.x

- Bennett, P. et Bozionelos, G. (2000). The theory of planned behaviour as predictor of condom use: a narrative review. Psychology, Health & Medicine, 5(3), 307-326.

- Blagg S. et Blogg J. (1994). Acceptability ofthefemale condom (FémidonTM) withinapopulation of commercial sexworkers andcouples inSalima and Nkhotakota, Malawi. Family Health International.

- Bogart, L. M., Kral, A. H., Scott, A., Anderson, R., Flynn, N., Gilbert, M. L. et Bluthenthal, R. N. (2005). Condom attitudes and behaviors among injection drug users participating in California syringe exchange programs. AIDS and Behavior, 9(4), 423-432. https://doi.org/10.1007/s10461-005-9014-1

- Brawner, B. M., Davis, Z. M., Fannin, E. F. et Alexander, K. A. (2012). Clinical depression and condom use attitudes and beliefs among African American adolescent females. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 23(3), 184-194.

- Broaddus, M. R. et Bryan, A. (2008). Consistent condom use among juvenile detainees: The role of individual differences, social bonding, and health beliefs. AIDS and Behavior, 12(1), 59-67.

- Bryan, A., Kagee, A. et Broaddus, M. R. (2006). Condom use among South African adolescents: Developing and testing theoretical models of intentions and behavior. AIDS and Behavior, 10(4), 387-397.

- Bryan, A., Rocheleau, C. A., Robbins, R. N. et Hutchinson, K. E. (2005). Condom use among high-risk adolescents: testing the influence of alcohol use on the relationship of cognitive correlates of behavior. Health Psychology, 24(2), 133-142.

- Clawson, C. L. et Reese-Weber, M. (2003). The amount and timming of parent-adolescent sexual communication as predictor of late adolescent risk-taking behavior. The Journal of Sex Research, 40(3), 256-265.

- Conner, M. et Sparks, P. (2005). Theory of planned behaviour and health behaviour. Dans M. Conner et P. Norman (dir.), Predicting health behaviour (2e éd., p. 170-222). OUP.

- Delhomme, P. et Meyer, T. (2003). Larechercheenpsychologiesociale.Projets,méthodesettechniques. Arman Colin.

- Deluz, A., Doumbia, D. et Msellati, P. (1997). Acceptabilité du préservatif féminin par des femmes commerçantes. Journal des anthropologues, 68(1), 179-187.

- Deniaud, F. (1998). Actualité du préservatif féminin en Afrique. Cahiers d'études et de recherches francophones/Santé, 7(6), 405-415.

- Deniaud, F., Deluz, A., Doumbia, D. et al. (1996). Acceptabilité du préservatif féminin (Fémidon™) chez des femmes à Abidjan, Cote d'Ivoire, en 1996. Rapport général. FNUAP/ORSTOM/CNRS/Programme national de lutte contre le sida, les MST et la tuberculose de Cote d'ivoire.

- Denis, P. et Becker, C. (2006). L'épidémie du sida en Afrique subsaharienne: Regards historiens (vol. 6). Karthala Editions.

- Ethier, K. A., Kershaw, T. S., Lewis, J. B., Milan, S., Niccolai, L. M. et Ickovics, J. R. (2006). Self-esteem, emotional distress and sexual behavior among adolescent females: Inter-relationships and temporal effects. Journal of AdolescentHealth, 38, 268–274. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2004.12.010

- Fishbein, M. (2000). The role of theory in HIV prevention. AIDS care, 12(3), 273-278.

- Galvez-Buccollini, J. A., Delea, S., Herrera, P. M., Gilman, R. H. et Paz-Soldan, V. (2009). Sexual behavior and drug consumption among young adults in a shantytown in Lima, Peru. BMC Public Health, 9, 23. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-23

- Giles, M., Liddell, C. et Bydawell, M. (2005). Condom use in African adolescents: The role of individual and group factors. AIDS Care, 17, 729-739.

- Godin, G. et Kok, G. (1996). The theory of planned behavior: A review of its applications to health-related behaviors. American Journal of Health Promotion, 11, 87-98.

- Gomes, A. I. C. da S. et Nunes, M. C. S. (2018). Predicting condom Use: A comparison of the theory of reasoned action, the theory of planned behavior and an extended model of TPB. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 33(0), 1-8. https://doi.org/10.1590/0102.3772e33422

- Gullete, D. L. et Lyons, M. A. (2006). Sensation seeking, selfesteem, and unprotected sex in college students. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 17(5), 23-31. https://doi.org/10.1016/j.jana.2006.07.001

- Halpern-Felsher, B., Kropp, R., Boyer, C., Tschann, J. et Ellen, J. (2004). Adolescents self-effi cacy to communicate about sex: Its role in condom attitudes, commitment and use. Adolescence, 39(155), 443-456.

- He, F., Hensel, D. J., Harezlak, J. et Fortenberry, J. D. (2016). Condom use as a function of number of coital events in new relationships. Sexually Transmitted Diseases, 43(2), 67-70. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000390

- Hutchinson, M. K., Jemmott, J. B., Jemmott, L. S., Braverman, P. et Fong, G. T. (2003). The role of mother–daughter sexual risk communication in reducing sexual risk behaviors among urban adolescent females: A prospective study. Journal of AdolescentHealth, 33, 98-107. doi:10.1016/S1054-139X(03)00183-6

- Kaelo, G. et Malema, B.W. (2014). Female condoms as a preventive measure against HIV/AIDS infection among university students in Gaborone, Botswana. Open Access Library Journal, 01(03), e538, doi: 10.4236/oalib.1100538

- Kaneko, N. (2007). Association between condom use and perceived barriers to and self-effi cacy of safe sex among young women in Japan. Nursing and Health Sciences, 9, 284-289. doi:10.1111/ j.1442-2018.2007.00338.x

- Kashima, Y., Gallois, C. et McCamish, M. (1993). The theory of reasoned action and cooperative behaviour: It takes two to use a condom. British Journal of Social Psychology, 32(3), 227-239.

- Kasprzyk, D., Montaño, D. E. et Fishbein, M. (1998). Application of an integrated behavioral model to predict condom use: A prospective study among high HIV risk groups 1. Journal of Applied Social Psychology, 28(17), 1557-1583.

- Kiene, S. M., Tennen, H. et Armeli, S. (2008). Today I'll use a condom, but who knows about tomorrow: A daily process study of variability in predictors of condom use. Health Psychology, 27(4), 463-472.

- Lugoe, W. et Rise, J. (1999). Predicting intended condom use among Tanzanian students using the theory of planned behaviour. Journal of Health Psychology, 4(4), 497-506.

- MacDonald, T. K. et Martineau, A. M. (2002). Self-esteem, mood, and intentions to use condoms: When does low self-esteem lead to risky health behaviors? Journal of Experimental Social Psychology, 38, 299–306.

- McEachan, R. R. C., Conner, M., Taylor, N. J. et Lawton, R. J. (2011). Prospective prediction of health-related behaviours with the theory of planned behaviour: A meta-analysis. Health Psychology Review, 5(2), 97-144.

- McCree, D. H., Wingood, G. M., DiClemente, R., Davies, S. et Harrington, K. F. (2003). Religiosity and risky sexual behavior in African-American adolescent females. Journal of Adolescent Health, 33(1), 2-8. doi:10.1016/S1054-139X(02)00460-3

- Mokgetse, M. et Ramukumba, M. M. (2018). Female condom acceptability and use amongst young women in Botswana. Curationis, 41(1), 1–6. https://doi.org/10.4102/curationis.v41i1.1887

- Monny-Lobe, M., Tchupo, P. J., Turk, T., Joanis, C. et Steiner, M. (1991). Acceptability of the female condom among a high risk population in Cameroon. Unpublished report. Research Triangle Park, NC: Family Health International.

- Montanaro, E. A. et Bryan, A. D. (2014). Comparing theory-based condom interventions: Health belief model versus theory of planned behavior. Health Psychology, 33(10), 1251-1260.

- Muñoz-Silva, A., Sánchez-García, M., Nunes, C. et Martins, A. (2007). Gender differences in condom use prediction with theory of reasoned action and planned behaviour: the role of self-efficacy and control. Aids Care, 19(9), 1177-1181.

- Musaba, E., Morrison, C. S., Sunkutu, M. R. et Wong, E. L. (1996). Long-term use and acceptability of the female condom among couples at high-risk of HIV in Zambia. Xlth International Conference on AIDS, Vancouver, Canada, abstract TH.C.430.

- Mutenukile, E.L. et Simonde, S. (1995). The acceptability studyofthefemalecondominZambia. The University of Zambia, School of Medicine.

- Niang, C., Nguer, R., Camara, A. D., Ouattara A, Ndoye I., Mane P. (1996). Acceptability of the female condom in Senegal. Xlth International Conference on AIDS, Vancouver, Canada, abstract Pub.C. 1220.

- Nucifora, J., Gallois, C. et Kashima, Y. (1993). Influences on condom use among undergraduates: Testing the theories of reasoned action and planned behavior. Dans D. J. Terry, C. Gallois et M. McCamish (dir.), International series in experimental social psychology, 28, 47-64. Pergamon Press.

- ONUFEMMES (2016). VIH/sida : quelques faits et chiffres. Prévalence et nouvelles infections. http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures

- PATH, UNFPA (2006). Female condom: A powerful tool for protection. UNFPA, PATH.

- Peters, A., Jansen, W. et Van Driel, F. (2010). The female condom: The international denial of a strong potential. Reproductive Health Matters, 18(35), 119–128. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(10)35499-1

- Povey, R., Conner, M., Sparks, P., James, R. et Shepherd, R. (2000). Application of the Theory of Planned Behaviour to two dietary behaviours: Roles of perceived control and self-efficacy. British Journal of Health Psychology, 5, 121-139.

- Pulerwitz, J., Amaro, H., De Jong, W., Gortmaker, S.L. et Rudd, R. (2002). Relationship power, condom use and HIV risk among women in the US. AIDS Care, 14, 789-800.

- Ray, S., Basset, M., Maposhere, C., Manangazira, P., Dean Nicolette, J., Machekano, R. et Moyo J. (1995). Acceptability of the female condom in Zimbabwe: positive but male-centred responses. ReproductiveHealthMatters, 5, 68-79. https://doi.org/10.1016/0968-8080(95)90084-5

- Reid, A. E. et Aiken, L. S. (2011). Integration of five health behaviour models: Common strengths and unique contributions to understanding condom use. Psychology & Health, 26(11), 1499-1520.

- Ruminjo, J., Mwathe, E. G., Thagana, N., Steiner, M. et Joanis, C. (1991). Consumer preference and functionality study of the Reality female condom in a low risk population in Kenya. Research Triangle Park, North Carolina, Family Health International (FHI).

- Sapire, K. E. (1995). The female condom (Fémidon™). A study of user acceptability. South African Medi J, 85(suppl. 10):1081-1084.

- Schaalma, H., Aaro, L. E., Flisher, A. J., Mathews, C., Kaaya, S., Onya, H. et Klepp, K. I. (2009). Correlates of intention to use condoms among Sub-Saharan African youth: the applicability of the theory of planned behaviour. Scandinavian Journal of Public Health, 37(2 suppl), 87-91.

- Sheeran, P. et Taylor, S. (1999). Predicting intentions to use condoms: A meta-analysis and comparison of the Theories of Reasoned Action and Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 29, 1624-1675.

- Sunmola, A.M. (2005). Evaluating the sexual behaviour, barriers to condom use and its actual use by university students in Nigeria. AIDS Care, 17(4), 457-465. doi:10.1080/09540120 412331319732

- Sutton, S., McVey, D. et Glanz, A. (1999). A comparative test of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior in the prediction of condom use intentions in a national sample of English young people. Health Psychology, 18(1), 72-81.

- Tambashe B. O., Talnan E., Sala-Diakanda F., Djangone R. et Ametepe F., (2002) Acceptabilité du condom féminin par les travailleuses de sexe et les routiers au Togo. Projet Régional SFPS, Abidjan.

- Thorburn, S., Harvey, S. M. et Ryan, E. A. (2005). HIV prevention heuristics and condom use among African-Americans at risk for HIV. AIDS Care, 17(3), 335-344. doi:10.1080/09540120 412331299762

- Tobin-West, C. I., Maduka, O., Onyekwere, V. N. et Tella, A. D. (2014). Awareness, acceptability, and use of female condoms among university students in Nigeria: Implications for STI/HIV prevention. International Journal Adolescent Medical Health, 26(2), 259–265. https://doi.org/10.1515/ijamh-2013-0300

- Trafimow, D., Sheeran, P., Conner, M. et Finlay, K.A. (2002). Evidence that perceived behavioural control is a multidimensional construct: Perceived control and perceived difficulty. British Journal of Social Psychology, 41, 101-121.

- Valens, M. et Joseph, N., 2013, Knowledge and attitude to female condom use among undergraduates of Kigali Health Institute. Rwanda Journal of Health Science, 2(1), 16–25.

- van Empelen, P. et Kok, G. (2008). Action-specific cognitions of planned and preparatory behaviors of condom use among Dutch adolescents. Archives of Sexual Behavior, 37(4), 626-640.

- Visser, R. O. et Smith, A. M. A. (2001). Inconsistent users of condoms: A Challenge to traditional models of health behaviour. Psychology, Health & Medicine, 6(1), 41-46. doi: 10.1080/13548500123746

- Walsh, J. L., Fielder, R. L., Carey, K. B. et Carey, M. P. (2013). Do alcohol and marijuana use decrease the probability of condom use for college women? The Journal of Sex Research, 51(2), 145-158. doi: 10.1080/00224499.2013.821442

- Wang, X., Xi, M., Zhang, L., Jia, L., Wang, Y. et Cheng, Y. (2014). Awareness of female condoms and failures reported with two different types in China. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 128, 152–156. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2014.08.017

- Xiao, Z., Palmgreen, P., Zimmerman, R. et Noar, S. (2010). Adapting and applying a multiple domain model of condom use to Chinese college students. AIDS care, 22(3), 332-338.

- Xiao, Z., Reid, A. E., & Aiken, L. S. (2011). Integration of five health behavior models: commom strengths and unique contributions to understand condom use. Psychological Assessment: AJournal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 265-272.

- Yzer, M. C., Siero, F. W. et Buunk, B. P. (2001). Bringing up condom use and using condoms with new sexual partners: Intentional or habitual? Psychology and Health, 16(4), 409-421.

List of figures

Figure 1

Modèle de l’action raisonnée prolongé par le modèle du comportement planifié

List of tables

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des participants

Tableau 2

Mesure de fiabilité

Tableau 3

Comparaison des croyances

Tableau 4

Comparaison préférence entre préservatifs masculin et féminin

Tableau 5

Comparaison valorisation sociale

Tableau 6

Comparaison des normes subjectives

Tableau 7

Comparaison du contrôle comportemental perçu

Tableau 8

Comparaison de l’intention d’utilisation du fémidon

Tableau 9

Tests de comparaison d’une moyenne

Tableau 10

Tests de comparaison de deux moyennes

Tableau 11

Matrice de corrélation

Tableau 12

Analyse de variance

Tableau 13

Récapitulatif des modèles

Tableau 14

Paramètres du modèle