Abstracts

Résumé

Avec Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, Claude Debussy faisait la rencontre d’une pièce de théâtre qui répondait en de nombreux points à ses attentes telles qu’il les exprimait déjà pendant ses études de composition. Mais, au-delà de son unique drame lyrique achevé, trouver ou concevoir un nouveau livret s’est révélé plus difficile que prévu, au point qu’il existe chez Debussy un « théâtre imaginaire », fait de dizaines de drames musicaux rêvés, mais jamais composés ou jamais terminés. Cet article se propose d’interroger les traces du travail de Debussy librettiste, en se penchant en particulier sur les sources du Diable dans le beffroi et de La chute de la maison Usher d’après Edgar Allan Poe. Cette étude de librettologie s’appuie sur les méthodes de la critique génétique afin de comprendre, à travers les transformations successives des livrets, les besoins spécifiques du compositeur pour concevoir une forme embrassant des questions tant littéraires, que dramatiques et musicales.

Mots-clés :

- Claude Debussy,

- critique génétique,

- livret,

- librettologie,

- Edgar Allan Poe

Abstract

With Maurice Maeterlinck’s Pelléas et Mélisande, Claude Debussy encountered a play that, in many respects, aligned with his expectations as expressed during his composition training. However, beyond his only completed opera, it was finding or conceiving of a new libretto that proved more challenging than anticipated. In fact, Debussy’s creative process included an “imaginary theater”, populated by dozens of musical dramas that existed only in his dreams, never to be fully composed or realized. This article aims to explore the remnants of Debussy’s work as a librettist, with a particular focus on the sources of The Devil in the Belfry and The Fall of the House of Usher, based on Edgar Allan Poe’s works. This study draws upon methods of genetic criticism to unravel, through the successive transformations of the librettos, the specific artistic needs that drove Debussy to shape a form that seamlessly integrated literary, dramatic, and musical elements.

Keywords:

- Claude Debussy,

- genetic criticism,

- libretto,

- librettology,

- Edgar Allan Poe

Article body

La fascination de Debussy pour Poe

Avec Pelléas et Mélisande (1893[1]) de Maurice Maeterlinck, Claude Debussy faisait la rencontre d’une pièce de théâtre qui répondait en de nombreux points à ses attentes telles qu’il les exprimait déjà avec Ernest Guiraud, son professeur de composition pendant ses études (Douche 2012, p. 279-287). Mais, au-delà de son unique drame lyrique achevé, trouver ou concevoir un nouveau livret s’est révélé plus difficile que prévu, au point qu’il existe chez Debussy, comme l’a nommé André Schaeffner (1998, p. 316-334), un « théâtre imaginaire », fait de dizaines de drames musicaux rêvés, mais jamais composés ou jamais terminés. Dans ces multiples projets, le compositeur collabore avec des écrivains ou bien prend la plume lui-même, comme c’est le cas pour Le diable dans le beffroi (1902-1911) et La chute de la maison Usher (1908-1917). L’intérêt de Debussy pour La chute de la maison Usher s’inscrit dans le « théâtre de la peur ou de la cruauté » identifié par le même Schaeffner (ibid., p. 374-390). L’expression utilisée par ce dernier, si elle est empruntée à Antonin Artaud (1938), désigne plutôt l’attrait manifeste de Debussy pour les histoires fantastiques les plus ténébreuses, voire les plus morbides. À preuve, Schaeffner évoque le projet inachevé de Debussy pour La grande Bretèche (1831) d’Honoré de Balzac, dont le récit inclut un enfermement sordide[2], récit lui-même très proche de La barrique d’amontillado (1846) d’Edgar Allan Poe. Dans Axël (1890) d’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, pièce pour laquelle Debussy aurait commencé à écrire de la musique, Sara renonce à ses voeux et enferme l’archidiacre dans un caveau, tandis que tout le dernier acte se déroule dans les souterrains du château d’Auërsperg. Schaeffner conclut alors : « tant de femmes qui se désincarnent ou d’êtres qui sont séquestrés, de lieux sombres ou hantés, placent le théâtre imaginaire de Debussy auprès de formes d’art annonçant l’expressionnisme » (ibid., p. 387).

La fascination qu’exerce Poe sur Debussy n’est pas isolée et s’inscrit dans un engouement plus général du public et des artistes français[3]. Outre les musiciens, en particulier André Caplet dont le Conte fantastique (1909) s’inspire du Masque de la mort rouge (1842), et Florent Schmitt qui intitule l’une de ses pièces pour orchestre Le palais hanté (1904), de nombreux écrivains français sont marqués par l’oeuvre de Poe depuis le milieu du xixe siècle (Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Jules Barbey d’Aurevilly, Jules Verne) au tournant du siècle (Stéphane Mallarmé, Villiers de L’Isle-Adam, Paul Valéry, Joris-Karl Huysmans, Marcel Proust, mais aussi Guy de Maupassant et Émile Zola). Plusieurs artistes illustrent les éditions de ses oeuvres en français, en particulier Édouard Manet, Odilon Redon, Gustave Doré ou encore Edmond Dulac (voir Magistrale et Slayton 2021, p. 13-52). Amateur d’art et de belles éditions, Debussy connaissait certaines d’entre elles et sans aucun doute le célèbre recueil de lithographies de Redon À Edgard Poe (1882), artiste qu’il a pu fréquenter chez les Fontaine dans les années 1890[4]. On peut penser en particulier à « La folie » (figure 1), qui représente un visage fermé au regard absent, démesurément grand et noir, à l’instar des personnages de Poe ayant perdu la raison.

Figure 1

Odilon Redon (1882), À Edgar Poe. Six lithographies, « La folie », Paris, Fischbacker. Los Angeles County Museum of Art, Wallis Foundation, AC1997.14.1.1-.7, 27, 31 × 20,96 cm.

C’est dans tel contexte d’admiration pour l’oeuvre de Poe qu’est né l’intérêt de Debussy, lequel remonte au moins à la fin des années 1880, c’est-à-dire au début de sa carrière, bien avant la création de Pelléas et Mélisande (1902). Si Debussy mentionne dès 1889 Poe comme l’un de ses écrivains favoris dans un questionnaire (Debussy 2005, p. 67-68), la première mention d’une musique de scène pour La chute de la maison Usher date de 1890, alors même qu’il n’a pas encore abandonné son drame lyrique sur un livret de Catulle Mendès, Rodrigue et Chimène (1890-1893), et qu’il n’a pas non plus commencé la composition de Pelléas et Mélisande. Une lettre de l’écrivain André Suarès à Romain Rolland du 14 janvier 1890 indique que Debussy a en projet une « symphonie, sur thèmes psychologiquement déroulés, dont l’idée serait maint conte de Poë, en particulier La chute de la maison Usher » (Lesure 1994, p. 122-123). La citation du début de La chute de la maison Usher que l’on trouve dans une lettre adressée à Ernest Chausson du 3 septembre 1893 montre que son enthousiasme n’a pas décru : « Mes journées, écrit-il, sont fuligineuses, sombres et muettes, comme celles d’un héros d’Edgar Allan Poe » (Debussy 2005, p. 154).

On retrouve la trace des contes de Poe en 1902, après la création de Pelléas et Mélisande, avec Le diable dans le beffroi. Debussy va réellement retravailler à La chute de la maison Usher en juin 1908, alors qu’il a remis à plus tard la composition du Diable dans le beffroi. Il écrit alors à son éditeur Jacques Durand le 18 juin 1908 :

Tous ces derniers jours, j’ai beaucoup travaillé à La chute de la maison Usher… c’est un excellent moyen d’affermir les nerfs contre toute espèce de terreur ; tout de même, il y a des moments où je perds le sentiment exact des choses environnantes ; et si la soeur de Roderick Usher entrait chez moi, je n’en serais pas extrêmement surpris.

Debussy 2005, p. 1097

Une fascination pour la peur semble planer sur la composition de ce drame auquel il s’attache toute sa vie sans jamais l’achever, impression à laquelle s’ajoute une véritable insatisfaction. Pendant plusieurs années, Debussy ne va cesser d’en repousser la composition, si bien qu’il écrit en 1911 à son ami Robert Godet que les deux drames d’après Poe, à cause de la composition d’autres oeuvres (Khamma [1912] et Le martyre de saint Sébastien [1911]), ont dû être « remis à je ne peux pas dire quand ! À vous, je puis avouer que je n’en suis pas fâché, à cause de beaucoup d’“accents” qui ne me plaisent pas encore ; et d’une mise en place insuffisamment rigoureuse » (ibid., p. 1385). Robert Orledge souligne que l’on retrouve, dans La chute de la maison Usher, des points communs avec l’histoire de Pelléas et Mélisande – une vieille demeure étouffante, les souffrances d’une jeune femme, le caractère inéluctable du destin – qui peut-être l’empêchèrent de renouveler suffisamment son style pour qu’il fût satisfait du résultat (Debussy 2006, p. xv).

Cet article se propose d’interroger les traces du travail de Debussy librettiste, en se centrant en particulier sur les sources des deux drames inachevés d’après Poe sur lesquels Debussy a travaillé de façon intermittente pendant une bonne partie de sa vie. Une telle étude de librettologie s’appuie sur les méthodes de la critique génétique (voir par exemple Hay 2002, Biasi 2011 et Grésillon [1994]2016) afin de comprendre, à travers les transformations successives de ces livrets, les besoins spécifiques du compositeur pour concevoir une forme à la fois dramatique et lyrique. Les fonctions musicales de ce genre littéraire exigent une attention non pas seulement à la question littéraire, dont on sait qu’elle est majeure pour Debussy, mais surtout à des questions théâtrales et musicales, et ce dans un contexte où la conception du livret a subi des transformations importantes dans le dernier tiers du xixe siècle à la suite de la réception des oeuvres et des théories de Richard Wagner.

On conserve un scénario en deux tableaux pour Le diable dans le beffroi[5], et pas moins de trois versions différentes du livret rédigé par Debussy pour La chute de la maison Usher[6], ainsi que l’exemplaire de travail annoté par Debussy des Nouvelles histoires extraordinaires qui a été peu exploré pour le moment[7]. L’opéra inachevé de Debussy La chute de la maison Usher a déjà fait l’objet d’un examen attentif depuis un certain nombre d’années. La frustration de ne pouvoir entendre un drame lyrique pour lequel beaucoup de musique avait été composée a conduit plusieurs musicologues à proposer des reconstitutions de l’oeuvre, dont la plus aboutie est celle d’Orledge (Debussy 2004 ; voir aussi Debussy 1979). Au-delà de ces réalisations ayant donné lieu à des représentations scéniques et à des enregistrements, Orledge a également proposé une transcription des esquisses de Debussy pour La chute de la maison Usher dans l’édition critique publiée chez Durand (Debussy 2006). Ce volume comprend notamment, outre le scénario et les fragments musicaux du Diable dans le beffroi, les trois versions connues du livret de La chute de la maison Usher que Debussy a couchées sur le papier. Si l’éditeur propose une explication globale des transformations opérées par Debussy dans la conception du livret, plusieurs questions restent en suspens. Certaines d’entre elles sont abordées dans un article d’Éric Lysøe (2020) montrant en particulier la façon dont le compositeur relie les problèmes de sa propre existence avec les personnages et les murs de la maison Usher. En ajoutant au dossier génétique l’exemplaire personnel de Debussy des oeuvres de Poe évoqué ci-dessus[8] pour étudier l’exogenèse[9] de l’écriture du livret, ces trois versions permettent d’interroger avec minutie le travail accompli par le compositeur pour transformer une nouvelle fantastique en livret d’opéra. Après avoir rappelé les évolutions principales et les caractéristiques du livret d’opéra autour de 1900 en France, cet article examine les sources du Diable dans le beffroi puis de La chute de la maison Usher afin de mieux en appréhender le travail d’écriture et les contraintes propres.

La littérarité du livret

La quête d’un livret dont la valeur artistique soit suffisante aux yeux du compositeur est devenue une préoccupation importante dans le dernier tiers du xixe siècle, faisant suite à une période de production quasiment « industrielle » du livret d’opéra (voir par exemple sur Eugène Scribe : Schneider 2015). Les transformations de la scène lyrique introduites par Wagner incluent notamment la façon de concevoir le « poème dramatique », tel qu’il l’explique notamment dans Une communication à mes amis (voir Wagner [1851]2013, p. 193-338). C’est l’idéal de l’oeuvre d’art totale qui guide cette transformation du livret d’opéra, Wagner souhaitant, de « fabricant de livret », devenir poète et conférer ainsi une littérarité nouvelle au texte sur lequel se fonde la musique (Reibel 2010). Cette quête de la qualité littéraire imprègne les mutations du drame lyrique français de la fin du xixe siècle au point de donner naissance à un genre d’opéra nouveau, le Literaturoper (Dahlhaus 1983), dont l’émergence en France au xixe siècle, d’abord sur la scène naturaliste (en particulier avec Messidor [1897] d’Émile Zola et Alfred Bruneau), sera ensuite consacrée par la création de Pelléas et Mélisande, qui en est l’une des expressions les plus emblématiques. Dès le début du xixe siècle, le livret d’opéra, avec ses nécessités spécifiques, est souvent jugé avec sévérité par les critiques (voir Lacombe 1997, p. 106-107), mais le jugement défavorable sur ce genre littéraire hybride atteint son acmé autour de 1900. Camille Mauclair, qui fréquentait les mêmes cercles symbolistes que Debussy (Lesure 1994, p. 116), fait le récit de cette transition vers le livret littéraire en méprisant ouvertement les oeuvres d’avant les années 1880 :

Le poème d’opéra avait toujours été confié à n’importe quel rimeur poncif, dont personne ne se souciait d’entendre les textes et que méprisait le compositeur. […] Avec la conception wagnérienne du drame lyrique, exigeant la fusion du vers et du chant et tenant balance égale entre le poème tragique et la symphonie, il devenait nécessaire d’avoir un vers lyrique écrit par des gens de talent.

Mauclair 1919, p. 86, cité par Segonzac 2023, p. 21

La situation décrite par Mauclair pointe surtout vers le genre du Literaturoper, alors même qu’il existait encore, à l’époque, une multiplicité de modèles de collaborations entre librettiste et compositeur. Par ailleurs, si l’opinion de Mauclair est partagée par un certain nombre de contemporains et de compositeurs du xxe siècle, il faut la nuancer. Premièrement, un musicien comme Francis Poulenc explique ainsi : « si je trouvais personnellement un Barbier ou un Meilhac et Halévy, je serais très content » (cité dans Ramaut et Branger 2002, p. 13) ; Poulenc souligne et réhabilite ainsi la spécificité du genre littéraire, laissant la place nécessaire à la musique autant qu’au théâtre. Deuxièmement, la question du jugement sur la qualité littéraire des livrets d’opéra du xixe siècle n’est pas toujours catégorique, si l’on en croit le jugement de Debussy lui-même. Ce dernier, amateur de littérature et attentif à la qualité des textes qu’il met en musique, cite en épigraphe du premier mouvement d’En blanc et noir (1915) les vers de Jules Barbier et Michel Carré pour le Roméo et Juliette (1867) de Charles Gounod.

Au-delà de Pelléas et Mélisande, les projets théâtraux de Debussy révèlent d’autres façons d’envisager le rapport entre le compositeur et le librettiste. Dans Pelléas et Mélisande, le compositeur s’empare d’une pièce de théâtre préexistante pour la transformer en livret au prix de quelques modifications et suppressions de scènes. Plusieurs projets dramatiques postérieurs sont plutôt conçus directement avec un écrivain qu’il admire ou avec lequel il se lie d’amitié. Ce faisant, ces projets répondent au désir, formulé sur les bancs de l’école, de concevoir l’opéra idéal comme « deux rêves associés » (Douche 2012, p. 282). C’est le cas pour le drame lyrique imaginé avec Pierre Louÿs intitulé Cendrelune (1895-1898), c’est également le cas pour l’Orphée-roi (1907-1910) projeté avec Victor Segalen et pour lequel aucune musique ne sera jamais écrite malgré le travail substantiel réalisé tant par Segalen que Debussy sur différentes versions du livret (voir Schaeffner 1998, p. 391-410). C’est aussi le cas du Martyre de saint Sébastien qui voit certes la collaboration de Debussy avec Caplet pour l’orchestration, mais d’abord avec Gabriele D’Annunzio pour le livret, donnant lieu à un travail en commun laborieux qui confronte le compositeur au texte prolixe du poète italien (voir Debussy [1911]2004, p. xi-xvi, et Herlin 2021, p. 434-453). Parmi les projets abandonnés, il est intéressant de mentionner que c’est parce que la prose de Gabriel Mourey ne lui paraît « pas très lyrique et que beaucoup de passages “n’appellent” pas spécialement la musique » (cité par Lesure 1994, p. 293) qu’il délaisse le projet d’une adaptation pour l’opéra avec ce dernier du Roman de Tristan (1907-1910) de Joseph Bédier. Au contraire, il pense encore à Comme il vous plaira (1902-1917) dans les derniers mois de sa vie, une adaptation de As you like it (1623) de William Shakespeare, pour laquelle Paul-Jean Toulet lui a fourni un livret : « l’élément vocal, explique-t-il, peut avoir un grand rôle dans Comme il vous plaira. Je compte ne manquer aucune des “chansons” qui fleurissent le texte » (cité par ibid., p. 403). Dans ces différentes collaborations plus ou moins développées, Debussy cherche visiblement à s’écarter du style vocal de Pelléas et Mélisande. Selon Orledge, c’est l’échec de cette tentative dans La chute de la maison Usher qui explique son inachèvement, conservant le style parlando dont il avait usé auparavant (Debussy 2006, p. xiii). Les raisons de l’abandon peuvent aussi concerner un problème de réelle adaptation du livret à toute mise en musique, comme il le déplore concernant le livret proposé par Mourey pour L’histoire de Tristan. La liste des projets abandonnés de Debussy est loin d’être exhaustive ici, et il faudrait ajouter bon nombre de projets rêvés, imaginés ou ébauchés (voir Orledge [1982]2009, p. 301-309).

Les questions qui se posent au compositeur ne concernent pas seulement la qualité littéraire de ces livrets, mais bien leur qualité dramatique et leur capacité à laisser la possibilité à la musique de s’y greffer, préoccupation qu’il formule très tôt. L’idée du librettiste des « choses dites à demi », qui apparaît dans les entretiens avec Guiraud (Douche 2012, p. 282), peut s’entendre comme la prémonition du style de Maeterlinck, ou, de façon plus pragmatique, comme la formulation de l’inachèvement nécessaire du livret, laissant la place suffisante pour la musique. De ce point de vue, si Debussy recherche bien sûr un livret d’une qualité littéraire suffisante, il attend également que ce dernier comporte des spécificités qui s’inscrivent dans le genre littéraire même du livret, contenant toujours « délibérément des “blancs”, des “vides” dédiés à l’orchestre et aux chanteurs » (Segonzac 2023, p. 27).

Debussy portait également un regard averti sur les textes littéraires ou poétiques qui pouvaient éventuellement fournir matière à mélodies, le conduisant à commenter « des pages de Chateaubriand, V. Hugo, Flaubert que l’on trouve flamboyantes de lyrisme, et qui ne contiennent […] aucune sorte de musique » (Debussy 2005, p. 1110-1111, cité par Herlin 2021, p. 69). L’opinion de Debussy sur l’importance des « blancs » ou des manques du livret, on la retrouve donc dans sa façon de concevoir les vers. Cette opinion sur des auteurs que Debussy appréciait par ailleurs (notamment Flaubert) montre que ce qui est musical dans un poème n’appelle pas nécessairement la musique. S’il a mis en musique de la poésie rimée, bien sûr, il estimait qu’on « ne peut pas mettre en musique » les poèmes aux « vers pleins, classiques », préférant la « prose rythmée », avec laquelle « on peut mieux se retourner dans tous les sens » (Debussy [1971]1987, p. 206-207). Le désir de trouver des vers qui épousent sa musique a conduit le compositeur à écrire lui-même de la poésie ou un livret pour des projets de mélodies ou de drame lyrique. C’est le cas en particulier des Proses lyriques (1895) et des Nuits blanches (1898), deux recueils de mélodies pour lesquels Debussy a conçu les poèmes en vers libres, prenant modèle sur la prose poétique de Baudelaire d’abord, mais surtout sur celle des poètes symbolistes qui lui étaient contemporains comme Francis Vielé-Griffin, Henri de Régnier, Maurice Maeterlinck et Jules Laforgue (Herlin 2021, p. 62-89).

Quand il décide d’assumer le rôle de librettiste pour Le diable dans le beffroi et La chute de la maison Usher – à l’instar de Berlioz et surtout de Wagner, – Debussy a déjà une expérience de l’écriture poétique et théâtrale[10]. Ses idées sur ce que doit être un bon livret d’opéra sont suffisamment précises, dans la mesure où il a longtemps évoqué la question avec Pierre Louÿs ou René Peter, compagnon de jeunesse avec lequel il écrit plusieurs pièces de théâtre dont Frères en art en 1900 (Lesure 1992, p. 229-252 ; voir aussi Lockspeiser 1970). Si Debussy s’essaye à écrire lui-même un livret, c’est non seulement parce que les collaborations se révèlent généralement difficiles – ses exigences étant rarement exaucées par les écrivains, eux-mêmes frustrés de devoir sans cesse retoucher leurs propositions face à un compositeur souvent insatisfait – mais aussi parce que le courant symboliste favorise le rapprochement de la littérature, de la musique et de la peinture. Debussy ne s’improvise pas poète ou librettiste : en témoignent sa culture littéraire importante (Herlin 2021, p. 90-130) non moins que son goût prononcé pour le théâtre (Orledge [1982]2009) ; plus encore sans doute, ses expériences d’écrivain, à travers les projets d’écriture poétique et dramatique, ont constitué, au sortir du Conservatoire, des passages clés de son évolution dans les années 1890.

Le scénario du Diable dans le beffroi : une transformation en profondeur

La chute de la maison Usher et Le diable dans le beffroi sont conçus en binôme par Debussy. Le contrat signé en 1908 par le compositeur avec l’imprésario Giulio Gatti-Casazza pour le Metropolitan Opera, lequel obtenait ainsi l’exclusivité de la création de ces deux drames, impliquait que « les deux ouvrages […] soient toujours joués dans la même soirée » (Debussy 2005, p. 1101). Cette exigence n’a rien d’anodin, car elle implique une forme de complémentarité qui fait partie intégrante du projet des deux petits drames d’après Poe. Le caractère fantasque du Diable dans le beffroi contraste avec l’atmosphère lugubre de La chute de la maison Usher. Le diable dans le beffroi fait le récit humoristique de l’irruption du diable dans une petite ville bourgeoise imaginaire ; celui-ci bouscule l’ordre, reposant essentiellement sur la précision des horloges, en déréglant le beffroi qui donne l’heure à toute la population. À l’opposé de ce récit proche d’un conte de fées, La chute de la maison Usher est une nouvelle fantastique dans laquelle le narrateur raconte comment son ami Roderick est littéralement mort de peur, après que sa soeur en proie à une crise de catalepsie a été enterrée vivante. Concernant Le diable dans le beffroi, Debussy a laissé quelques esquisses musicales ainsi qu’un scénario détaillé datant de juillet 1903. Il n’attend pas d’avoir un livret précis pour commencer la composition musicale : il y a une simultanéité du travail sur le livret et sur les idées musicales, simultanéité que révèle également la continuité du travail au sein d’un même carnet d’esquisses, ce dernier contenant tant le scénario du Diable dans le beffroi que les premières esquisses musicales[11].

En écrivant ce scénario très musical à bien des égards, Debussy transforme également de façon considérable la nouvelle de Poe traduite par Baudelaire. Qu’il s’agisse de la version de Poe ou bien de celle de Debussy, la forme et l’atmosphère de conte de fées sont reprises avec une certaine ironie. En transformant le conte en petit opéra, Debussy en fait une pièce en deux tableaux dans laquelle il retire certains éléments et en insère d’autres. Le personnage du narrateur prétendant faire oeuvre d’historien, qui constitue une grande partie de la drôlerie de la nouvelle de Poe, disparaît dans le scénario de Debussy. Il efface ainsi toute la première partie de la nouvelle, consacrée à la présentation de la situation du village, à sa description précise et celle de ses habitants, ainsi qu’à la glose imitant un style académique historique interrogeant l’étymologie du nom du village de Vondervotteimittis (I wonder what time it is), lequel traduit l’obsession de ses habitants pour les montres bien réglées.

Par ailleurs, Debussy ne garde pas la structure diégétique de la nouvelle de Poe. Premièrement, il ne conserve pas l’arrivée inquiétante du diable sous la figure de l’étranger ; ce dernier apparaît immédiatement dans le beffroi, sans la lutte violente décrite par Poe. Deuxièmement, tandis que la nouvelle s’achève sur l’appel du narrateur à délivrer Vondervotteimittis, le scénario de Debussy s’achève sur un retour à l’ordre initial. Troisièmement, le compositeur ajoute des personnages et une intrigue secondaire qui vont donner corps et mouvement à l’univers imaginé par Poe qui, lui, choisit plutôt de figer les personnages, comme s’il s’agissait d’une image, dans une pose immuable. Ainsi, pour remplacer la description du village et de ses habitants comme pétrifiés dans de la « porcelaine de Delft », Debussy donne simplement des indications scénographiques : « La scène représente la place de l’église d’un petit village de Hollande. Maisons calmes et simples, au fond à gauche un petit canal. Peu ou presque pas d’arbres. Un ciel porcelaine de Delft ». La description est remplacée non seulement par le décor, mais aussi par la présentation des protagonistes. Avant le surgissement du diable, Debussy décrit des mouvements de groupes (une ronde d’enfants, un groupe de femmes se rendant à l’église) et présente les personnages du drame.

Le sonneur, qu’il ajoute pour les besoins de l’intrigue mise en place, remplace le personnage grave et respecté de l’homme du beffroi, qui n’a pour rôle que de garder l’horloge qui fonctionne sans lui ; Debussy substitue donc un personnage au rôle actif à un personnage passif, afin de rendre plus théâtraux le récit et la confrontation des protagonistes. Le personnage du bourgmestre chez Debussy vient remplacer le « conseil » imaginé par Poe ; les personnages de la fille du bourgmestre et celui du fils du sonneur permettent au compositeur d’ajouter une histoire d’amour qui structure les échanges des personnages tant au premier qu’au deuxième tableau.

L’adaptation du Diable dans le beffroi par Debussy passe donc par une transformation importante du texte de Poe, qu’il s’agisse des personnages ou plus globalement de la structure diégétique : en l’absence de narrateur, tout ce qui est décrit doit devenir scénographie ou action scénique, exigeant également de complexifier la trame du récit à l’aide de personnages et d’intrigues secondaires qui nourrissent et apportent de la variété au drame. L’ajout de types théâtraux bien définis offre l’occasion de définir plus aisément une nomenclature vocale pour le compositeur, même s’il ne la précise pas à ce stade. Enfin, la transformation de la structure de l’intrigue provient sans doute d’une nécessité musicale, plus encore que d’un respect de conventions théâtrales : le retour à l’ordre permet, musicalement, de réexposer la musique déjà entendue et de retrouver de la stabilité. Ce qui semble intéresser Debussy ici, c’est d’abord le processus par lequel la danse du diable emporte tout le monde au premier tableau, puis au second, la façon dont la fantaisie apportée par le diable disparaît peu à peu à partir du retour des cloches.

Les fragments publiés par Orledge dans l’édition Durand (Debussy 2006, p. 19-23) donnent à entendre plusieurs idées musicales notées par Debussy pour le premier et le deuxième tableau de son drame. L’écriture du livret est ici dans une phase scénaristique, qui précède l’écriture du livret à proprement parler et contient déjà une quantité importante de notes de régie pour la réalisation d’idées musicales. Il est assez frappant de constater que le scénario indique déjà avec une relative précision les effets musicaux que Debussy imagine à ce stade de l’élaboration de la pièce. Des types de musique émergent déjà assez clairement des scènes qu’il imagine. Le scénario, dans une certaine mesure, se définit selon une structure musicale, sans parcours tonal à ce stade, mais avec un enchaînement de musiques plus ou moins définies et de types de scènes impliquant un effectif et une nomenclature vocale (duos, choeurs, etc.). Ainsi, le début décrit par Debussy – « C’est le matin : des enfants traversent la scène en chantant en ronde » – est immédiatement commenté, entre parenthèses, pour mentionner une note de régie au ton ironique : « joli prétexte à contrepoint fleuri indiquant que ces enfants-là seront plus tard de bons et graves Hollandais ». Debussy précise d’emblée le type d’écriture qu’il souhaite adopter de même que la fonction dramatique d’une telle écriture. Le terme de « contrepoint fleuri » se réfère à une catégorie de contrepoint rigoureux, notion qu’il interprète généralement comme un ensemble « d’arabesques », dont la nature ornementale le fascine en particulier dans les oeuvres de Bach et des « primitifs, Palestrina, Vittoria, Orlando di Lasso » (Debussy [1971]1987, p. 34-35), fascination qui le conduit à composer notamment les Trois chansons de Charles d’Orléans (1908). Plus généralement dans Le diable dans le beffroi, Debussy souhaite composer une musique chorale originale, tel qu’il s’en ouvre à Robert Godet dans une lettre du 6 février 1911, expliquant qu’il voudrait « arriver à une écriture chorale extrêmement simple, mais pourtant extrêmement mobile… » Afin de décrire son problème, il oppose « le placage de Boris [Godounov] » (1874) et « l’obstiné contrepoint du 2e acte des Maîtres chanteurs [1868], qui n’est au surplus que du désordre à froid… » (cité dans Debussy 2006, p. xii). Au contraire, il voudrait, explique-t-il à Pierre Lalo, « une vraie foule humaine où chaque voix est libre, et où toutes les voix réunies produisent cependant une impression et un mouvement d’ensemble ». Ce désir de décrire musicalement une foule se construit en opposition à ces deux modèles, Debussy ajoutant que « le peuple dans Boris ne forme pas une foule véritable », mais un ensemble de groupes dispersés, blâmant également le choeur qui chante « le plus souvent à l’unisson ». Les techniques chorales des Maîtres chanteurs ne rendent pas l’impression d’une foule non plus de son point de vue, leur reprochant de faire montre d’une organisation trop démonstrative, assimilant la foule à « une armée, puissamment organisée à l’allemande » (Vallas 1958, p. 364, cité dans Debussy 2006, p. xii). Si l’idée semble déjà relativement précise dans ce scénario, sa réalisation restera impossible, le problème étant toujours entier bien des années plus tard.

Debussy donne par ailleurs une importance considérable aux cloches, reprenant par là un motif qui apparaît tant dans l’oeuvre de Poe – en particulier dans son poème Les cloches (1849), que Debussy connaissait dans la traduction de Stéphane Mallarmé (Poe 1889a, p. 63-68) ou de Gabriel Mourey (Poe 1889b, p. 37-41), et plus sporadiquement dans ses nouvelles – que dans ses propres oeuvres, incluant bien sûr les « Cloches à travers les feuilles » des Images pour piano (2e série, 1908), mais aussi les cloches qu’il évoque dans « De grève » des Proses lyriques et dans « Les Cloches » (1891) de Paul Bourget dans sa jeunesse, tout comme dans Les Angélus (1893) de Grégoire Le Roy, sans oublier les nombreuses sonorités de cloche qui traversent sa musique, par exemple les clochettes claires qui résonnent sur la terrasse dans Pelléas et Mélisande, mais aussi celles du Ve acte, à la mort de Mélisande, ou encore à la fin du deuxième mouvement et au début du troisième mouvement d’« Ibéria » (1910 ; voir Jankélévitch 1976, p. 176-177). L’usage de ce timbre lui offre l’occasion de déployer un ensemble de sonorités nouvelles ; ainsi, Debussy indique que, contrairement aux attentes du bourgmestre qui invite le sonneur à faire retentir « la sainte musique des cloches », ces dernières « rendent un son ironiquement fêlé ». Les cloches, véritable personnage musical de son drame, reviennent lors de la résolution de la pièce : le personnage de Jean (le fils du sonneur) montant au beffroi pour prier et ainsi chasser le diable, « on entend sa prière à travers le bruit fou », avant que « les cloches sonnent ainsi qu’elles en ont l’habitude ».

Le scénario paraît ici bâti pour donner lieu à des effets sonores spécifiques. La dramaturgie qu’il met en place repose sur des effets essentiellement musicaux, comme le montre enfin cette dernière note du compositeur : « Scène générale de folle gaieté, obtenue par les voix pour faire contraste avec la scène précédente dont le mouvement sera purement orchestral ». Ce mouvement « purement orchestral » correspond probablement à la dernière partie du premier tableau. Cette « scène générale de folle gaieté » sur laquelle s’ouvre le deuxième tableau provoque alors un contraste important. Dans la dernière partie du scénario, la musique se mêle plus intimement encore à la description scénique, ce qui fait de ce texte un des rares cas où Debussy décrit longuement l’effet musical qu’il souhaite produire :

Tirant de la poche de son habit un petit violon de maître à danser, [le diable] commence de jouer gravement le sai[n]t motif habituel du carillon. À mesure qu’il joue, le rythme se modifie, et le motif même du carillon se transforme en une gigue fantastique dont la puissance rythmique et sonore ira en s’amplifiant (le violon du diable pouvant se permettre de lutter avec les trombones) par la puissance de cette musique, les gens se mettent à danser d’abord d’une façon lourde et gauche.

Debussy 2006, p. 15

S’il n’est pas rare que les compositeurs décrivent leurs intentions compositionnelles de façon scénaristique, à la façon dont les écrivains ébauchent plusieurs scénarios dans la phase prérédactionnelle du processus d’écriture (Biasi 2011, p. 92-97), une telle description demeure relativement rare dans le cas de Debussy. L’examen des projets non théâtraux du compositeur n’a pas fait ressortir de telles descriptions verbales au stade du projet musical, restant confiné à des descriptions beaucoup plus modestes, à l’échelle d’un titre ou d’un groupe d’oeuvres portant un titre commun, précédant de peu l’apparition d’idées musicales notée sur le papier (Delécluse 2022, p. 211-222). Un tel scénario nous donne par ailleurs à comprendre la façon dont s’entremêlent les exigences théâtrales et les désirs musicaux lors de l’élaboration d’une oeuvre scénique, et la façon dont le compositeur utilise des compétences sortant largement du champ musical.

L’adaptation de la nouvelle de Poe et les trois versions de La chute de la maison Usher

Une adaptation et des prélèvements

Si ce scénario du Diable dans le beffroi nous en dit long sur la façon dont l’imaginaire musical guide l’écriture de Debussy librettiste, l’observation des différentes versions du livret de La chute de la maison Usher offre l’occasion d’aller plus loin dans l’examen des choix successifs qui ont été effectués et de comprendre leurs causes. Les Oeuvres complètes Durand proposent une édition du livret de La chute de la maison Usher, des fragments presque achevés de la musique (tel le prélude, dont Debussy a offert le manuscrit à Emma Bardac, son épouse), ainsi que des trois versions du livret remaniées par l’auteur, mais sans commentaire génétique substantiel sur les transformations successives. Outre les trois versions du livret reproduites dans l’édition Durand (Debussy 2006, p. 110-133), il faut mentionner l’exemplaire personnel de Debussy contenant ses annotations pour La chute de la maison Usher[12]. La rédaction des trois versions du livret s’étale sur huit ans, entre 1908 et 1916, selon trois campagnes d’écriture successives. Si les deux premières sont assez rapprochées dans le temps (livret A[13], 1908-1909, et livret B[14], 1909-1910), la dernière version est écrite beaucoup plus tard, dans les dernières années de la vie de Debussy (livret C[15], 1915-1916). À cela s’ajoutent les sources musicales, postérieures à l’établissement de la version C du livret, et qui contiennent d’autres leçons du texte pour s’adapter, au fur et à mesure, à la musique qu’écrit Debussy (ibid., p. 79-83).

Un des enjeux principaux du travail de Debussy sur La chute de la maison Usher repose sur la métamorphose d’une nouvelle en livret, contenant des didascalies, la description de la scénographie, du comportement des personnages et des dialogues chantables. Là encore, comme dans le cas étudié précédemment, Debussy choisit de transformer assez profondément la structure diégétique de la nouvelle. Dans le texte de Poe, l’Ami est le narrateur principal, toute l’histoire est donc racontée de son point de vue ; en outre, il demeure de nombreux jours dans la maison Usher avant la catastrophe finale. Dans la version de Debussy, l’Ami est un personnage parmi d’autres – pour Lysøe (2020, p. 462), il devient même un personnage moins important que celui du Médecin. Debussy, sans doute peu attaché à la vraisemblance de l’unité de durée du théâtre classique – comme le montre Pelléas et Mélisande et comme il l’explique à Guiraud (Douche 2012) –, choisit ici de resserrer l’intrigue sur une seule journée et une seule soirée, condensant l’histoire en un seul acte. Ce resserrement, dans la version de Debussy, a notamment pu être choisi pour amplifier l’effet d’angoisse de ce récit gothique. C’est d’ailleurs ce désir qu’il exprime à son éditeur Jacques Durand en lui écrivant le 8 juillet 1910 : « Si je puis réussir, comme je le veux, cette progression dans l’angoisse que doit être La chute de la maison Usher, je crois que j’aurai bien servi la musique… » (Debussy 2005, p. 1299).

D’autres transformations du livret viennent conforter cette hypothèse. Dans l’économie générale de la nouvelle, l’étalement de l’intrigue sur plusieurs jours rend notamment possible la mise au caveau de Madeline par Roderick et l’Ami. C’est un élément temporel important qui accentue la responsabilité de Roderick et qui, par ailleurs, approfondit le malaise et la tension du récit. Car Roderick, qui est hypersensible, se rend compte très tôt qu’il a inhumé sa soeur vivante, en tirant à la fois une grande frayeur et une forme de jouissance malsaine. Dans la version de Debussy, la mort de lady Madeline n’est pas découverte par son frère, Roderick, mais par le Médecin qui l’enterre furtivement, sans la participation de Roderick et de l’Ami. En ramassant l’action en un seul tableau, sans changement d’acte ni de décor, Debussy choisit d’éliminer tout ce qui se passe en-dehors de la chambre de Roderick, la mort et l’inhumation de Madeline se déroulant alors hors scène. Non seulement l’action devient plus dense, mais, musicalement, le compositeur peut ainsi créer une montée de l’angoisse dans un temps relativement bref, répondant à l’exigence de concision qui était la sienne. Debussy affirme en effet à Maurice Kufferath en 1907 qu’il n’a « pas beaucoup de sympathie pour les grandes dimensions en musique » et que « les cinq actes de Pelléas auraient gagné à être resserrés en trois actes seulement » (ibid., p. 990). La réflexion qu’il mène sur la concision à l’opéra apparaît donc clairement dans le travail du livret et les transformations qu’il effectue à partir de la nouvelle de Poe.

Debussy transforme également le schéma actanciel en donnant un rôle important au personnage du Médecin. Par ailleurs, il souligne certains sous- entendus concernant le caractère des personnages ou des relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Le Médecin devient un être empli de ressentiment vis-à-vis de Roderick Usher ; plein de désir pour lady Madeline, il n’hésite pourtant pas à l’enfermer dans le caveau funéraire de la maison, se vengeant ainsi de Roderick qu’il méprise tout en assouvissant une pulsion morbide. Lysøe évoque de véritables « tendances nécrophiles » (Lysøe 2020, p. 462-464), comparant également le personnage avec celui d’Egaeus, dans Bérénice (1835), une autre nouvelle de Poe. En outre, la relation entre Roderick et sa soeur est décrite comme incestueuse dans la version de Debussy alors que le texte de Poe ne fait que le suggérer. L’analyse de l’exemplaire personnel de Debussy des Nouvelles histoires extraordinaires révèle la façon dont le compositeur a, crayon en main, marqué son intention de développer ces différentes transformations évoquées ci-dessus. Ainsi Debussy s’inspire en particulier de ce passage, mis en relief dans le texte, pour développer les caractéristiques du personnage du Médecin : « Sur l’un des escaliers, je rencontrai le médecin de la famille. Sa physionomie, à ce qu’il me sembla, portait une expression mêlée de malignité basse et de perplexité[16] ». À partir des traits de caractère qu’il met en exergue dans le texte de Poe, Debussy développe un personnage correspondant à cette « expression mêlée de malignité basse et de perplexité ». Par ailleurs, il souligne spécialement ce passage décrivant la relation entre Madeline et Roderick : « sa seule société depuis de longues années, – sa dernière et sa seule parente sur la terre. – Sa mort, – dit-il, avec une amertume que je n’oublierai jamais, – me laissera, – moi, le frêle et le désespéré, – dernier de l’antique race des Usher[17] ». En soulignant cette solitude et l’intimité du frère et de la soeur (« sa seule société depuis de longues années »), Debussy amplifie et clarifie le doute qui existe sur l’inceste larvé de Roderick et Madeline dans le texte de Poe.

Plus globalement, Debussy transforme la structure de la nouvelle, laquelle, dans la version de Poe, suit le déroulé suivant :

-

Arrivée de l’Ami, qui est également le narrateur, à la maison Usher, description des lieux et de l’atmosphère qui règne dans la demeure ;

-

Description de l’intérieur de la maison, des personnages, en particulier de Roderick Usher, de son comportement, de son hypersensibilité, du lien imaginaire que ce dernier entretient avec la maison de ses ancêtres, jusqu’à l’apparition fantomatique de lady Madeline ;

-

Écoulement de plusieurs jours pendant lesquels sont présentés les talents artistiques de Roderick – musique, peinture, poésie – puis les lectures de ce dernier, l’incitant à croire que les pierres de son manoir sont vivantes ;

-

Mort de lady Madeline et mise en bière par Roderick et l’Ami, description de la chambre mortuaire ;

-

Changement du comportement de Roderick et arrivée de la tempête ;

-

Lecture du Mad Trist[18] émaillée des bruits sinistres en écho jusqu’à l’irruption de lady Madeline dans la chambre ;

-

Mort de Madeline et de Roderick, fuite de l’Ami, effondrement de la maison.

S’agissant d’une forme scénique, le compositeur va couper l’ensemble des descriptions consacrées à l’architecture singulière de la maison, de l’atmosphère de son parc, et les analyses psychologiques du narrateur pour les intégrer d’une autre façon dans la pièce. D’abord, les descriptions du château passent principalement dans les didascalies afin de décrire aussi précisément que possible la scénographie, les costumes et le comportement des personnages. Par exemple, Debussy souligne en particulier dans son exemplaire personnel le passage suivant : « Une idéalité ardente, excessive, morbide, projetait sur toutes choses sa lumière sulfureuse. Ses longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles[19] ». Pour rendre cette « lumière sulfureuse » projetée sur tout ce que fait Roderick – lumière qui n’est donc pas tant physique que symbolique –, Debussy précise qu’il souhaite qu’apparaisse sur scène « une haute cheminée où brûle un feu dont les lueurs projettent de rouges reflets » (Debussy 2006, p. 126).

Par ailleurs, si dans la nouvelle de Poe plusieurs passages consacrés aux talents de musiciens de Roderick sont mentionnés, dans le livret de Debussy cet aspect passe également dans la scénographie. Debussy souligne notamment dans son exemplaire des Nouvelles histoires extraordinaires qu’« il n’y avait que quelques sons particuliers, c’est-à-dire ceux des instruments à cordes [c’est Debussy qui souligne] qui ne lui [Roderick] inspirassent pas d’horreur[20] ». En réponse à cet aspect, à la mention des improvisations de Roderick à la guitare, ainsi qu’aux nombreux livres décrits dans la nouvelle, Debussy note dans les didascalies décrivant les accessoires : « Des livres, des instruments de musique anciens gisent éparpillés çà et là » (ibid.). Le thème des instruments de musique anciens provient également d’autres endroits dans le texte, en particulier des vers du Palais hanté (chanson interprétée par Roderick dans la nouvelle) qui évoque un « luth bien accordé[21] », mais également de l’épigraphe initiale : « Son coeur est un luth suspendu, / Sitôt qu’on le touche, il résonne[22]. » Les éléments qui concernent le comportement des personnages passent également dans les didascalies, par exemple le comportement de Roderick pendant toute la scène de la lecture du Mad Trist. Debussy indique en didascalies d’abord sa « troublante fixité » puis, plus loin, que « Roderick, toujours assis, a penché sa tête sur sa poitrine, et se balance avec un mouvement très doux d’un côté à l’autre » (ibid., p. 132). Cette attitude spécifique est extraite, là aussi, directement de la nouvelle, Debussy ayant souligné en particulier dans son exemplaire personnel : « il se balançait d’un côté à l’autre avec un mouvement très-doux[23] ».

Debussy a été confronté cependant à de plus grandes difficultés, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des dialogues. Il relève dans son exemplaire de nombreux passages qui peuvent s’intégrer dans un dialogue ou être transformés en dialogue, tout l’enjeu étant de passer d’une forme narrative à une forme dialoguée, d’une forme diégétique qui raconte les événements à une forme mimétique qui les montre. À ce type d’attention au texte s’ajoute un relevé de ce qui peut former une scène. Debussy souligne en particulier le passage fantomatique de lady Madeline dans la chambre de Roderick : « Pendant qu’il parlait, lady Madeline, – c’est ainsi qu’elle se nommait, – passa lentement dans une partie reculée de la chambre, et disparut sans avoir pris garde à ma présence[24] ». Le système de notation adopté par Debussy se fait plus marqué dans ce passage de son exemplaire des Nouvelles histoires extraordinaires : les indications matérielles de l’idée de la transformation de cet élément narratif en action scénique sont faites, comme le montre la figure 2, de trois traits horizontaux et d’un trait vertical (voir ibid., p. 80).

Figure 2

Exemplaire annoté par Claude Debussy de : Edgar A. Poe ([1857]1884), Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de Charles Baudelaire, Paris, Calmann-Lévy. Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 95.

Ces marques qui diffèrent de celles qui précèdent, notamment le trait ondulé en marge que l’on observe également sur la figure 2, signalent l’intérêt du compositeur pour un passage de discours rapporté passant en style direct. C’est un passage qu’il reprend presque mot pour mot dans le monologue dans lequel Roderick s’adresse aux pierres de la maison, dans le livret A : « Vous savez que bientôt vous prendrez ma douce Madeline, soeur trop aimée, qui seule savait parfois sourire malgré votre ombre, et me laissera, moi, le frêle, le désespéré, le dernier rejeton de l’antique race des Usher » (Debussy 2006, p. 111). Dans cette version, Debussy reprend des fragments qu’il réassemble : « soeur tendrement aimée » devient « soeur trop aimée » ; il retire l’idée que Madeline est « sa dernière et sa seule parente sur la terre », faisant doublon ici, pour définir le caractère et l’influence bénéfique du sourire de Madeline. Ce passage est transformé dans le livret B. Roderick ne s’adresse plus alors aux pierres, mais à l’oiseau qu’il voit traverser le parc :

Ah ! je te reconnais..! Tu étais là quand ma mère me donna son dernier baiser. – Et c’était le même et triste battement. – Que veut-il aujourd’hui ? – Quel tribut de deuil vient-il encore réclamer ? Serait-ce toi, ma pauvre Madeline ? Soeur trop aimée… seule compagne de ma vie, seul sourire à travers l’ombre ! Ah ! ses lèvres sur mon front comme un parfum qui rafraîchit ; ses lèvres sur ma bouche comme un fruit qui apaise.

Tu ne sais pas, oiseau de malheur ! Que si tu me la prends, plus rien ne me reste après elle ! Tu ne sais donc pas qu’elle est ma seule raison de ne point mourir ! Ah ! vieux murs ! n’aurez-vous pas pitié à la fin ?

Ibid., p. 118

À travers l’adresse de Roderick à cet oiseau lugubre puis aux « vieux murs », on voit dans la façon dont le compositeur a fait disparaître la citation directe tout en développant davantage les idées qui en proviennent, d’abord la relation entre Roderick et Madeline et les désirs de ce dernier, puis le thème de la perte. L’introduction du thème de l’oiseau crée immanquablement une résonnance intertextuelle avec le poème célèbre de Poe Le corbeau (1845), associé à la répétition lugubre de sa présence. Par ailleurs, en réécrivant ce passage, Debussy définit un peu plus la relation de Roderick avec sa soeur, la décrivant comme « seule compagne de [s]a vie », puis développe le thème de l’amour incestueux. L’expression apparaît en réalité dès le livret A, mais dans la bouche de l’Ami qui cite une lettre de Roderick, et non dans le monologue de ce dernier ; le déplacement de ce segment phrastique réintègre par conséquent le passage dont il provient initialement au cours de la réécriture. Si l’expression transforme sensiblement la relation entre Roderick et Madeline, il est frappant de voir que Debussy semble avoir consulté une édition anglaise – sans doute avec l’aide d’Emma, lui-même ne parlait pas anglais –, cherchant à se rapprocher des mots utilisés par Poe. Il délaisse un instant la traduction de Baudelaire qui écrit « sa seule société depuis de longues années », afin de reprendre le terme utilisé par Poe : « his sole companion for long years » (Poe 2004, p. 204). C’est d’autant plus frappant que Debussy utilise une forme masculine dans le livret C – « soeur trop aimée, seule compagnon de ma vie » (Debussy 2006, p. 128) – comme pour coller au terme utilisé par Poe plutôt que celui utilisé par Baudelaire.

Debussy souligne dans son exemplaire personnel le passage qui concerne la rencontre entre Roderick et l’Ami. Les caractéristiques de ce dernier sont développées tant dans les didascalies que dans le dialogue qui nécessite un surcroît d’invention de la part du compositeur. Ce sont en particulier ces deux passages soulignés qui lui servent de base :

À mon entrée, Usher se leva d’un canapé sur lequel il était couché tout de son long et m’accueillit avec une chaleureuse vivacité, qui ressemblait fort, – telle fut, du moins, ma première pensée, – à une cordialité emphatique, – à l’effort d’un homme du monde ennuyé, qui obéit à une circonstance[25].

Ce fut dans ce ton qu’il parla de l’objet de la visite, de son ardent désir de me voir, et de la consolation qu’il attendait de moi. Il s’étendit assez longuement et s’expliqua à sa manière sur le caractère de sa maladie[26].

Ces trois phrases forment la base de l’échange entre Roderick et l’Ami lors de leur première rencontre. Debussy, qui n’en reprend que quelques expressions, invente intégralement le dialogue, jusqu’au retour du Médecin indiquant la mort de lady Madeline à l’Ami (ibid., p. 129-130). Il réemploie parfois littéralement certaines phrases – par exemple « Insensé ! Je vous dis qu’elle est maintenant derrière la porte ! » (ibid., p. 133), phrase également soulignée dans son exemplaire personnel[27] –, mais c’est de loin le cas le moins fréquent, cette transposition incluant des cas de réécriture complexes comme celui mentionné auparavant. De nombreux passages qui auraient pu être intégrés directement comme des fragments de dialogue ne l’ont pas été : Debussy réécrit systématiquement les dialogues, probablement dans la perspective d’atteindre une cohérence stylistique de l’ensemble du livret, plutôt que de recopier des passages de la traduction de Baudelaire, comme on aurait pu s’y attendre. Ainsi, dans son exemplaire personnel, Debussy retient en particulier la phrase suivante, décrivant la fissure dans la maison dans la première partie de la nouvelle : « Peut-être l’oeil d’un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible, qui, partant du toit de la façade, se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l’étang[28] ». On retrouve la trace de cette idée dans le dialogue entre Roderick et l’Ami :

Regardez cette déchirure, à peine visible. Depuis longtemps j’observe son travail obstiné qui, traçant sa route à travers les murs, va maintenant se perdre dans les eaux de l’étang.

Eh ! bien ! c’est la plaie secrète que creuse mon coeur, et par laquelle s’en iront à la fois ma vie et ma raison[29].

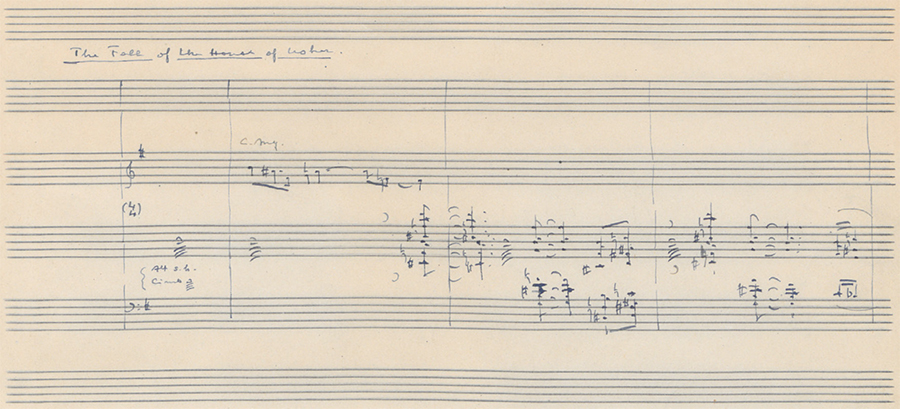

Outre la reprise de l’idée de la fissure allant se perdre dans l’étang, Debussy explique directement le lien entre l’état de la maison et la psyché de Roderick. Enfin, il est probable que l’une des scènes ayant le plus vivement intéressé Debussy pour son effet théâtral soit la métalepse spectaculaire que construit Poe autour de la séquence de lecture du Mad Trist ; Debussy annote ce passage, indiquant dans son exemplaire une reprise du texte de Poe/Baudelaire, dont il conserve la structure et le vocabulaire tout en le condensant, à l’exception du nom du héros qui fait l’objet d’hésitations[30]. On trouve déjà une note de régie dans son exemplaire personnel, précisant la teneur musicale d’un passage en particulier, Debussy indique « léger coup de cymbale Al[to] s[on] h[armonique] » pour rendre « l’écho distinct, profond, métallique, retentissant, mais comme assourdi » du « bouclier d’airain » qu’évoque le Mad Trist ; l’Ami entend réellement ce bruit lointain, associant le bruit imaginaire évoqué dans le livre qu’il lit avec celui que fait réellement le couvercle du tombeau que Madeline a fini par faire basculer, mêlant ainsi les deux espaces diégétiques à travers le son[31]. L’édition critique note que cette idée sonore ne reste pas attribuée à ce passage, mais se retrouve au début de l’opéra (Debussy 2006, p. 80[32]), comme le montre la figure 3 ; une telle circulation d’une idée sonore nous renseigne non seulement sur le mode de surgissement des idées musicales chez Debussy, lié à un stimulus externe,– ici, il s’agit d’imiter une impression sonore lointaine associant deux récits distincts, l’un épique, et l’autre gothique –, mais aussi sur leur indépendance vis-à-vis du sens y étant primitivement associé. Debussy ne conserve pas à tout prix la signification, mais uniquement la trouvaille sonore, qui reste indépendante de sa signification première ou, à tout prendre, n’en conserve que la trace. Dans une telle perspective, moins génétique que formelle, la sonorité mystérieuse sur laquelle s’ouvre l’opéra est alors profondément reliée à la toute fin de l’oeuvre, comme si cette sonorité métallique et glaçante annonçait les événements à venir.

Figure 3

Claude Debussy, La Chute de la maison Usher, particelle orchestrale ; Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Ms. 9885, f. 1r (détail).

Figure 4

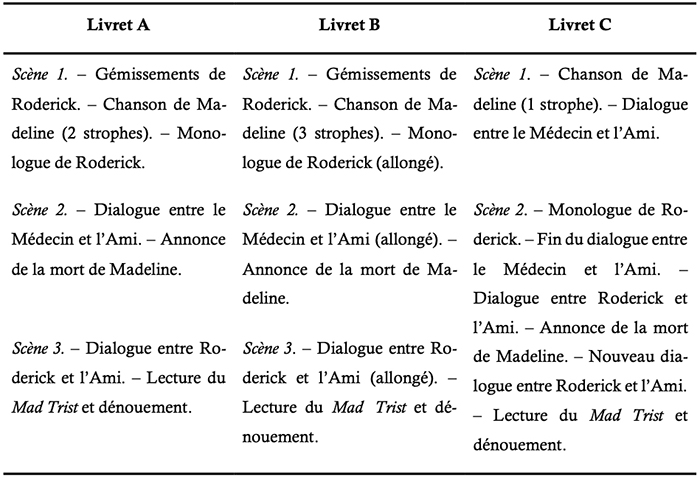

Étapes de la genèse du livret

Comme le montre la figure 4, au-delà des transformations contextuelles que l’on a pu observer, l’ordre des différentes scènes a fait l’objet d’hésitations de la part de Debussy au cours du processus d’écriture.

Alors que le passage de la version A à la version B correspond à une amplification, un allongement ou une transformation des dialogues, le retravail ultérieur qu’a fait Debussy sur son livret dans la version C bouleverse la structure des scènes. Dans les deux premières versions, à la première scène, Roderick gémit dans sa chambre en entendant chanter sa soeur, avant d’entamer son long monologue sur les « vieilles pierres » de la maison. La scène 2 fait entendre le dialogue entre l’Ami et le Médecin, qui finit par lui annoncer la mort de lady Madeline. Enfin, la scène 3 donne à voir le dialogue entre Roderick et l’Ami, qui cherche à le réconforter, avant la séquence de la lecture du Mad Trist, qui s’achève sur la mort de Madeline et Roderick puis sur l’effondrement de la maison. Dans la version C, Debussy commence également par la chanson de Madeline, mais sans que la présence de Roderick soit soulignée. Debussy redistribue les scènes d’une part pour éviter une trop grande monotonie, et, d’autre part, pour conférer plus de vraisemblance à l’enchaînement des dialogues en remaniant et en fragmentant le texte. En introduisant le Médecin et l’Ami dès le début, il introduit une tension, qui est celle de l’écoute du monologue par les deux autres protagonistes. Le monologue n’est plus seulement un soliloque. Il passe ainsi d’une structure relativement banale et peu dynamique, à une structure théâtrale dans laquelle l’Ami joue le rôle de personnage pivot, dialoguant tantôt avec le Médecin, tantôt avec Roderick, la place et le sens théâtral de la séquence de la lecture du Mad Trist restant inchangés.

La voix magique de lady Madeline

Il est notable que Debussy nous fasse entendre lady Madeline : dans la nouvelle de Poe, lady Madeline ne prononce pas un mot et n’apparaît que deux fois, d’abord comme un fantôme qui traverse la chambre de Roderick puis lorsqu’elle surgit avec fracas au sortir du tombeau. La présence scénique et vocale de lady Madeline au début de l’opéra fournit l’occasion d’apporter de la diversité sonore et donne une existence musicale à son personnage, qui n’aurait pu rester aussi effacé que dans la nouvelle dans une version scénique et en particulier lyrique : le registre vocal, le type de musique, plus poétique et moins lugubre, offrent une pause bienvenue dans la tonalité globalement sinistre de cet opéra. Debussy développe le thème de la voix de lady Madeline, lui conférant une action considérable sur son entourage.

Dans les trois versions du livret, Debussy cherche à développer différemment le thème de la voix de lady Madeline. Dans la version C, du long poème de six strophes inséré au coeur de la nouvelle de Poe et chanté par Roderick, Le palais hanté, Debussy ne retient que la première strophe qu’il fait chanter par lady Madeline, en proposant une traduction légèrement différente de celle de Baudelaire[33], plutôt inspirée par celle de Mallarmé[34] (mais visiblement pas de celle de Mourey, voir Poe 1889b, p. 63-65) :

Debussy 2006, p. 126Dans la plus verte de nos [v]allées

Par de bons anges habitée

Jadis un palais merveilleux dressait son front

C’était dans les domaines du monarque Pensée

Jamais Séraphin ne déploya son aile

Sur un palais à moitié aussi beau…

Structurellement, Debussy raccourcit le poème en condensant les vers 3 et 4 de la traduction de Baudelaire (« Autrefois un beau et majestueux palais, / – Un rayonnant palais, – dressait son front ») et en supprimant le vers 6 qui apparaît assez redondant (« C’était là qu’il s’élevait ! »). Au vers 2, il choisit l’article indéfini « de » pour lequel a opté Mallarmé, plutôt que l’article défini ; au vers 3, il ne conserve pas la traduction de Baudelaire et semble transformer la version de Mallarmé (« jadis un beau palais majestueux »), non moins que le sens voulu par Poe : en devenant « merveilleux » plutôt que « beau » ou « majestueux », le palais appelle un autre type de musique, sans compter qu’il accentue ainsi l’opposition entre monde onirique – celui de Madeline, celui d’une psyché saine – et monde physique – celui des désirs de Roderick et du Médecin, celui d’une psyché malade. Cette intention est perceptible enfin dans la traduction du dernier vers : Debussy choisit de répéter le mot « palais » et évite ainsi le terme plus technique d’« édifice ». Dans les autres versions du livret, Debussy cite d’autres strophes : dans le livret A, il cite la strophe 1 et la strophe 4, empruntant pour cette dernière la traduction non pas de Baudelaire[35], mais clairement de Mallarmé[36] :

Ibid., p. 110Et toute de perles et rubis éclatante

Était la porte du beau palais,

À travers laquelle venait par flots, par flots,

Étincelants toujours.

Une troupe d’Échos dont le doux devoir

N’était que de chanter

Avec des voix d’insurpassable beauté,

L’esprit et la sagesse de leur roi.

Dans le livret B, Debussy allonge encore la citation du Palais hanté en notant la strophe 1, la strophe 4 (dont il transforme la traduction) et la strophe 5, changeant complètement le sens du poème. Si la strophe 1 et la strophe 4 décrivent le palais merveilleux, ses habitants célestes et la place de la musique en ces lieux, la strophe 5, au contraire, précipite la chute de l’idéal :

Debussy 2006, p. 117Mais des êtres de malheur aux robes chagrines

Assaillaient le haut et puissant monarque.

Et tout autour de sa maison, la gloire

Qui s’empourprait et fleurissait.

N’est plus qu’un obscur souvenir

Et que discordante mélodie.

Dans cette strophe, Debussy supprime les vers 3-4 et remplace le dernier par le quatrième vers de la strophe 6 du Palais hanté. Il emprunte ici aux traductions de Baudelaire[37] et de Mallarmé[38] en apportant plusieurs transformations. Lysøe explique ainsi que « si Debussy finalement y renonce […], c’est pour idéaliser plus encore le personnage » (Lysøe 2020, p. 472). Cette idéalisation, on la constate dans l’ensemble des autres opérations génétiques analysées ci-dessous.

Si la musique de lady Madeline reste assez brève, elle a un écho dans le reste du livret. À commencer par le dialogue entre l’Ami et le Médecin sur lequel s’ouvre le livret C, ce dernier expliquant au nouvel arrivant :

Si vous pouviez entendre cette voix qui semble venir de plus loin qu’elle-même. Souvent il lui fait chanter des musiques à damner les anges. – C’est incompréhensible et dangereux. Une femme n’est pas un luth, après tout !… Mais il ne veut rien voir. Il ne sent pas que c’est son âme à elle qui s’en va avec le chant. Ah ! pourquoi ne veut-elle pasm’écouter, j’ai tout fait pour l’avertir, tout tenté… Elle est si belle…

Debussy 2006, p. 127

Si les effets de la voix de lady Madeline se font sentir sur les autres, ce n’est pas sans conséquence pour elle-même, dans un univers fantastique où les pierres parlent et où le chant, représentant une forme d’idéal, aspire également les personnages, comme par vampirisme, dans un autre monde. À cette réplique du Médecin, répond celle de Roderick à l’entrée de ce dernier suivant de près le dialogue entre le Médecin et l’Ami :

Madeline… Madeline… tout à l’heure, je dormais, mais j’ai entendu. Sa voix… c’était sa voix, j’en suis sûr. Il n’en est pas d’autre dans le monde… Où est-elle ? Ah ! je ne peux plus, je ne veux plus. Non ! pas cela… ne plus voir cela ! Toujours s’endormir dans la fièvre, pour se réveiller dans l’angoisse. Tourments sans fin, sans fin, sans fin !

Ibid., p. 128

La voix de lady Madeline semble provoquer des visions chez son frère Roderick. Mais les visions qu’évoque ensuite Roderick dans son long monologue n’ont rien de séraphique et plongent au contraire Roderick dans l’angoisse. Roderick précise plus loin le sens que prend la voix de lady Madeline à ses oreilles en s’exclamant, après avoir rappelé les premiers vers chantés par lady Madeline au début de l’opéra : « Comme sa voix est en moi ! » (Debussy 2006, p. 131). Il poursuit ensuite en expliquant à l’Ami : « Quand elle chante, l’ombre s’illumine, un parfum plus fort, plus durable que celui des fleurs monte avec le chant ; et les anges de la mort, un doigt sur leurs lèvres, se retirent émerveillés… » (ibid., p. 131). Une telle description de la voix de Madeline provient des vers du Palais hanté : ce dernier décrit « un parfum ailé » à la deuxième strophe, répondant au « parfum [qui] monte avec le chant » du texte de Debussy, et s’accordant au luth déjà mentionné et à la « troupe d’Échos dont l’agréable fonction était simplement de chanter[39] ».

Cette voix magique pleine de correspondances entre les sens toutes baudelairiennes semble même avoir le pouvoir de protéger de la mort ; cependant, elle n’apparaît pas avec tant de clarté dans les versions précédentes du livret. Cette thématisation de la voix magique de lady Madeline prend alors un autre tour. Dans le livret A, la voix de lady Madeline ne semble pas avoir le même effet que dans le livret C, en revanche, Debussy note deux strophes du Palais hanté plutôt qu’une seule. La remarque de Roderick sur la voix de sa soeur n’apparaît pas et celle du Médecin est un peu différente :

Vous n’avez jamais entendu sa voix. Cette voix qui semble venir de plus loin qu’elle-même. Il lui fait chanter des musiques à damner les anges, – une femme n’est pas un luth après tout. Mais il ne veut rien voir, il ne sent pas que c’est son âme à elle qui s’en va avec le chant… Ah ! pourquoi ne m’a-t-elle pas écouté… elle est si belle ! J’ai tout fait pour l’avertir.

Ibid., p. 120

Dans cette version primitive de ce passage, le plus remarquable, d’emblée, est la transition du passé au présent, alors même que Madeline est déjà au tombeau, ce qui, dans ce contexte, rend le personnage du Médecin plus pervers encore, car conscient de l’avoir enterrée vivante. Ensuite, la substitution du mot « âme » à celui de « coeur » marque une migration du physiologique au spirituel qui déplace les répercussions du chant de lady Madeline, et rentre en cohérence avec l’idée d’une musique « à damner les anges ». Par ailleurs, on rencontre plusieurs transformations du texte qui, sans changer le sens, sont destinées à fluidifier le style de la diction – comme les deux premières phrases qui sont réunies en une seule, ajoutant un conditionnel qui amplifie sa signification : « Si vous pouviez entendre cette voix qui semble venir de plus loin qu’elle-même ». Cependant, lorsque Roderick évoque à nouveau sa soeur lors de son dialogue avec l’Ami, avant la séquence de l’orage et de la lecture, il ne fait pas mention de sa voix. Dans la version B du livret, Debussy pense encore différemment l’équilibre de la thématisation de la voix de lady Madeline. D’abord, il insère trois strophes du Palais hanté plutôt que deux, comme dans la première version, ou une dans la dernière. Dans le livret B, le monologue de Roderick apparaît immédiatement après le chant de Madeline ; il ne commente alors pas la voix ni le chant de Madeline, mais entame directement sa lamentation. Par ailleurs, Debussy ne modifie pas outre mesure le passage où le Médecin proteste qu’« une femme n’est pas un luth » (Debussy 2006, p. 120), les transformations substantielles apparaissant dans le livret C. C’est d’abord dans le livret B qu’apparaît le passage dans lequel Roderick attribue au chant de Madeline la capacité à faire reculer « les anges de la mort » (ibid., p. 123), quoique, à ce stade, Debussy ne rappelle pas le chant de Madeline par la bouche de Roderick comme dans le livret C, dans lequel il répète les deux premiers vers de la première strophe – « Dans la plus verte de nos vallées / Par de bons anges habitée… » (ibid., p. 131).

Dans les trois versions du livret, on peut voir une nette évolution de la présence du chant de lady Madeline, de son emprise sur Roderick et surtout de sa puissance magique, éloignant temporairement la mort. D’une version à l’autre, Debussy semble accorder un surcroît d’influence de la voix de lady Madeline sur son entourage. Paradoxalement, cette sensibilité accrue n’est pas contrebalancée par une plus grande place faite au chant de Madeline : la dernière version est celle dans laquelle les vers du Palais hanté sont ramenés à une seule strophe. Ici, il faut se tourner du côté de la musique pour comprendre un tel choix : il existe deux versions de la musique du Palais hanté. La première que Debussy ait mise en musique est celle du livret B, comportant trois strophes. Lysøe remarque ainsi que si Debussy abandonne cette version, c’est « pour éviter de mettre en scène dès le début de l’opéra le processus de contamination que pourrait subir sa musique angélique » (Lysøe 2020, p. 472). En supprimant les deux tiers de la partie vocale de Madeline, Debussy se rapproche de Poe qui ne fait pas même entendre la voix de la soeur de Roderick, et la confine plus étroitement dans l’image sonore idéalisée associée à la première strophe.

Cette étude du scénario et du livret des deux drames inachevés d’après Poe de Debussy demanderait un développement plus ample, en particulier pour La chute de la maison Usher, afin d’interroger en détail le passage d’une version à l’autre et de mieux appréhender le travail de réécriture effectué par Debussy. Cependant, on peut d’ores et déjà faire un certain nombre de constats.

Il est frappant que le scénario du Diable dans le beffroi – dont la rédaction doit peut-être son existence à des impératifs autres qu’esthétiques, le compositeur ayant signé un contrat avec Durand dès le 14 octobre 1903 (Debussy 2005, p. 789-791) – non seulement s’écarte très largement de la nouvelle de Poe, mais contienne déjà également nombre d’éléments d’une grande précision d’un point de vue dramatique et musical. La conception d’une oeuvre théâtrale, chez Debussy, s’inscrit donc dans un processus d’élaboration qui inclut selon toute vraisemblance tant la musique que le drame. Cependant, l’agencement de ces éléments dramatiques semble servir des enjeux essentiellement musicaux, même si la conception musicale qui se profile dans un tel scénario, ayant pour but de renouveler l’écriture des choeurs, reste à l’état d’esquisse. L’écart qui se dessine entre la nouvelle de Poe et le drame écrit par Debussy s’avère d’autant plus important que, dans la conception du compositeur, telle qu’elle apparaît dans ce brouillon, c’est la musique qui prédomine.

Cette balance n’est pas la même dans le travail lisible dans les brouillons du livret de La chute de la maison Usher. De toute évidence, Debussy transforme la structure narrative de la nouvelle de Poe, mais choisit aussi de rendre clairs et évidents des éléments qui n’étaient que suggérés. Cependant, s’il fait inhumer Madeline par le Médecin, conférant ainsi à ce dernier un rôle beaucoup plus important que dans la nouvelle, c’est pour condenser l’action. Debussy s’attache donc à resserrer l’intrigue tout en accentuant certains effets de sens, bien que la nouvelle, par la nature même de son genre littéraire, soit déjà concentrée sur une trame narrative allant à l’essentiel et un nombre restreint de personnages. Debussy avait probablement été frappé par la métalepse sur laquelle est construit l’effet terrifiant de l’histoire de Poe, à savoir la séquence finale de la lecture du Mad Trist et de sa chute particulièrement dramatique ; mais, pour arriver jusqu’à cette scène, il fallait transformer en dialogue et en action scénique tout ce qui, dans la nouvelle, ressort de la description des lieux, de l’atmosphère qui y règne et de l’attitude des personnages. Ce passage du diégétique au mimétique, dont on a vu plusieurs conséquences, conduit également le compositeur, une fois écrits les dialogues des différentes scènes (ou de façon plus fragmentaire à l’intérieur des scènes), à repenser la structure de l’intrigue, qu’il complexifie en mêlant les interlocuteurs. Pour créer une structure dramatique à partir de la nouvelle de Poe, Debussy est conduit à opérer de nombreuses transformations, poursuivant toujours « cette progression dans l’angoisse que doit être La chute de la maison Usher » (Debussy 2005, p. 1299).

Appendices

Note biographique

François Delécluse est chargé de recherches cnrs au Laboratoire de musicologie de l’Université libre de Bruxelles. Docteur en musicologie, il est également titulaire deplusieurs prix du Conservatoire de Paris en analyse, en esthétique, en harmonie et en écriture des xxe et xxie siècles. Sa thèse intitulée Dans l’atelier de Debussy à paraître chez Sorbonne Université Presses s’intéresse au processus créateur et aux méthodes de composition de Debussy. François Delécluse a dirigé un ouvrage collectif intitulé Esquisses musicales. Enjeux et approches du xixe au xxe siècle, faisant suite aux journéesd’études internationales qu’il a organisées à la Fondation Royaumont. Ses travaux actuels incluent notamment l’étude génétique de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.

Notes

-

[1]

Les dates données tout au long de l’article sont soit les dates de publication et/ou de création des oeuvres, soit celles de leur composition quand il s’agit de projets inachevés.

-

[2]

Un homme entendant du bruit dans un cabinet attenant à la chambre de sa femme fait emmurer l’amant de cette dernière après que celle-ci a juré qu’elle était seule. Il force sa femme à garder la chambre pendant vingt jours – laquelle assiste derrière la paroi à l’agonie de son amant – et reste sourd à ses sollicitations.

-

[3]

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

-

[4]

Voir ce qu’en dit Nectoux 2005, p. 20-21 ; Herlin (2021, p. 116) évoque également une édition illustrée des Histoires extraordinaires de Poe parue chez Helleu (1916), et celle qui paraît chez Dorbon (1912), contenant cette fois des illustrations pour Le diable dans le beffroi et La chute de la maison Usher.

-

[5]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Ms. 20634.

-

[6]

Livret A : Austin, Université du Texas, Harry Ransom Humanities Research Center ; livret B : Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Th. B. 143 ; livret C : Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Ms. 9885.

-

[7]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41.

-

[8]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41.

-

[9]

« L’exogenèse désigne, dans l’avant-texte […], toute démarche d’écriture consacrée à un travail de recherche, de sélection et d’intégration portant sur des informations (documentaires, référentielles, autobiographiques) ou des formes (littéraires, stylistiques, artistiques) qui proviennent d’une source extérieure à la conception et à la réalisation proprement dites de l’oeuvre » (Biasi et Gahungu 2020, § 3).

-

[10]

Si la pratique du compositeur librettiste devient courante au xxe siècle, Debussy se situe à ce moment dans la continuité des nombreux compositeurs français qui, dans la mouvance wagnérienne, ont écrit eux-mêmes leur livret, par exemple Chausson pour Le roi Arthus (1903), ou Vincent d’Indy pour Fervaal (1897), L’étranger (1903) et La légende de saint Christophe (1920). À ce titre, Debussy se souvient peut-être des difficultés de Chausson écrivant son livret dans les années 1890 (sur l’écriture du livret du Roi Arthus, voir Benoit-Otis 2012, p. 49-87).

-

[11]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Ms. 20634 (voir Debussy 2005, p. 79). Pour le fac-similé de ce carnet, voir les reproductions dans Lockspeiser (1962).

-

[12]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41.

-

[13]

Austin, Université du Texas, Harry Ransom Humanities Research Center.

-

[14]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Th. B. 143.

-

[15]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Ms. 9885.

-

[16]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 91.

-

[17]

Ibid., p. 95.

-

[18]

Le Mad Trist de Sir Launcelot Canning est un livre imaginaire que Poe place dans la bibliothèque de Roderick parmi une galerie d’ouvrages rares mais existant réellement (voir Levy-Bertherat 2008).

-

[19]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 96.

-

[20]

Ibid., p. 94.

-

[21]

Ibid., p. 98.

-

[22]

Ibid., p. 86.

-

[23]

Ibid., p. 109.

-

[24]

Ibid., p. 95.

-

[25]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 91.

-

[26]

Ibid., p. 93.

-

[27]

Ibid., p. 110.

-

[28]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 90.

-

[29]

Ibid., p. 130.

-

[30]

Dans les trois cas, Debussy cherche à éviter le nom donné par Poe, Ethelred, qu’il remplace par d’autres noms : Sire Lancelot dans le livret A, Sire Ithildrid dans le livret B et Sire Ulrich dans le livret C (voir sur ce point Debussy 2006, p. xvii). Contrairement à ce qu’indique l’édition critique, il est peu probable qu’il s’agisse d’une confusion de la part de Debussy. Le nom de Lancelot fait non seulement référence à l’auteur fictif du livre (Launcelot Canning), mais ancre également plus facilement le récit, par une référence bien connue du public, dans l’imaginaire du roman de chevalerie. Celui de Ithildrid reprend le nom choisi par Poe, le remplacement des voyelles étant probablement une interprétation de la prononciation anglaise du nom. Celui d’Ulrich, enfin, peut avoir été choisi plutôt pour sa paronymie avec Roderick.

-

[31]

Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 109.

-

[32]

L’idée d’orchestration se retrouve très clairement indiquée sur la particelle orchestrale au tout début du prélude (Bibliothèque nationale de France, Paris, Ms. 9885, f. 1r), mais pas du tout dans le passage en question qui ne contient que des didascalies (Bibliothèque nationale de France, Paris, Ms. 17727, f. 1r, dans Debussy 2006, mes. 419, p. 74).

-

[33]

« Dans la plus verte de nos vallées, / Par les bons anges habitée / Autrefois un beau et majestueux palais, / – Un rayonnant palais, – dressait son front / C’était dans le domaine du monarque Pensée, / C’était là qu’il s’élevait ! / Jamais séraphin ne déploya son aile / Sur un édifice à moitié aussi beau. » (Paris, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, Rés. Vmd. 41, p. 98).

-

[34]

« Dans la plus verte de nos vallées par de bons anges occupée, jadis un beau palais majestueux, rayonnant palais ! dressait le front. – Dans les domaines du monarque Pensée – c’était là son site – jamais séraphin ne déploya de plumes sur une construction à moitié aussi belle » (Poe 1889a, p. 15).

-

[35]