Abstracts

Résumé

Cet article retrace l’histoire d’une industrie musicale prolifique, mais culturellement négligée et marginalisée – celle de la library music ou musique d’illustration – dans les années 1960 et 1970. Elle interroge ses modes de production, de médiation et de circulation, examinant différents aspects et moments de créativité partagée ou relayée. Il s’agit de mettre en évidence un réseau de médiateurs, de supports, d’infrastructures, de compositeurs et de musiciens restés anonymes et invisibles. La librairie musicale pourrait être considérée comme une incarnation spécifique, mais historiquement dévalorisée, de la musique populaire – une forme que l’on pourrait qualifier de musique parallèle ou « paramusique ». Cet article se propose non seulement d’en restituer le mode de fonctionnement méconnu, mais aussi de repenser les interrelations unissant créativité, expérimentation et standardisation, originalité et emprunt, art et commerce – plus largement, il s’agit aussi de reconsidérer l’influence de ces catégories sur la formation des objets d’étude et canons de la musique populaire.

Mots-clés :

- film,

- library music,

- phonographie,

- remédiation,

- télévision

Abstract

This article retraces the history of a prolific, yet culturally neglected and marginalized music industry—that of library music of the 1960s and 1970s. It questions its modes of production, mediation, and distribution, examining different aspects and moments of shared or relayed creativity. In doing so, it highlights a network of mediators, objects, infrastructures, composers, and musicians that have hitherto remained anonymous and invisible. Library music could be viewed as a specific but historically undervalued embodiment of popular music—a form that could be described as parallel music or “paramusic.” This article aims not only to reconstruct its little-known modus operandi, but also to reconsider the ways in which creativity, experimentation and standardization, originality and borrowing, and art and commerce are interrelated. More broadly, it seeks to reassess how these categories influence the shaping of objects of study and canons within popular music.

Keywords:

- film,

- library music,

- phonography,

- remediation,

- television

Article body

Cet article examine le monde discographique polymorphe, méconnu et usuellement dévalorisé de la library music ou musique d’illustration ; il en éclaire les principales « ressources symboliques, matérielles, institutionnelles et sociales » (Eric Drott cité par Piekut 2014, p. 203) tout en recontextualisant le phénomène de la library music dans un continuum culturel et industriel historique. En nous invitant à réhabiliter les compositeurs[1], pratiques, structures et objets « secondaires » – et fréquemment mésestimés – de l’histoire musicale de la seconde partie du xxe siècle, il propose une réflexion plus large sur le thème de la créativité partagée ou relayée, tout en s’attachant à retracer les mécanismes culturels qui permettent l’innovation et la remédiation musicale. Retracer l’écologie changeante de la librairie musicale – à travers ses formes historiques, puis contemporaines – permet de ranimer un pan important, simultanément invisible et omniprésent, de l’histoire de la musique populaire, mais aussi d’en comprendre les enjeux et retours au xxie siècle[2].

La première partie de cet article propose une brève histoire de la library music, envisagée comme une musique parallèle ou « paramusique » appartenant à notre inconscient culturel et musical. La deuxième partie examine les enjeux et implications, tant sur le plan théorique que méthodologique, liés sa réhabilitation. La troisième partie, prenant la forme d’une étude de cas, est consacrée à l’exemple britannique et à ses spécificités. Finalement, la dernière partie met en lumière les modes contemporains de préservation, revalorisation et patrimonialisation des enregistrements de library music, soulignant leur caractère inexorablement ouvert et dynamique[3].

Brève histoire et définition de la library music

Les années 1960 et 1970 furent marquées, tout particulièrement au Royaume-Uni, par le foisonnement d’éditeurs spécialisés dans la production de disques à destination des professionnels de l’audiovisuel (notamment les illustrateurs sonores et les monteurs). On appelait communément ces structures d’édition des librairies, et la musique étant issue de telles structures la library music. On l’appelle library puisque les morceaux paraissaient sur des disques qui n’étaient pas vendus dans le commerce, mais qui étaient distribués gratuitement par les firmes aux professionnels de l’industrie audiovisuelle – lesquelles fonctionnaient comme des « bibliothèques » de musique enregistrée. Leurs clients pouvaient ainsi choisir les titres qui accompagneraient leurs films, émissions de télévision, publicités ou bien encore programmes radiophoniques. Bien que les librairies ne proposent pas de catalogue d’oeuvres phonographiques au sens commercial du terme, il convient donc ici d’insister sur le fait qu’elles pressent, tout comme les structures commerciales classiques (maisons de disques), des disques[4]. C’est précisément cette culture matérielle riche qui permettra aux collectionneurs de redécouvrir la library music dans les années 1990 et 2000 (phénomène que nous décrirons en dernière partie de cet article).

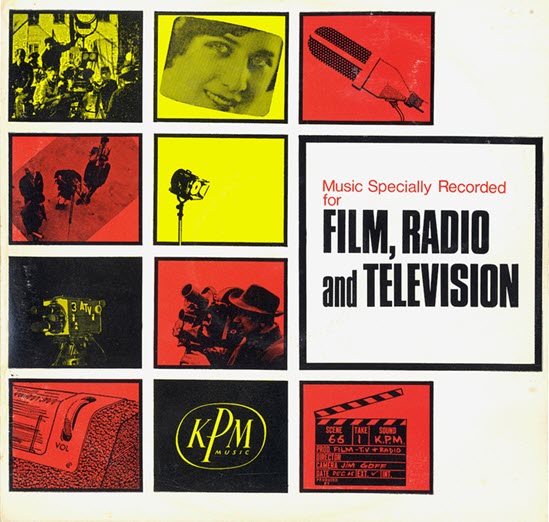

Au Royaume-Uni, on comptait une petite vingtaine de librairies au tout début des années 1960, parmi lesquelles De Wolfe, Chappell, Josef Weinberger, Boosey & Hawkes et kpm. Dans les années 1970, le réseau de la librairie musicale s’est considérablement développé et comprend désormais une centaine de firmes à travers l’Europe. Le Canada compte deux librairies importantes basées à Toronto. Il s’agit de Parry Music et de The Music People, fondées en 1974, auxquelles il faut ajouter une firme québécoise, Intermède Music, fondée à Montréal en 1973. Les disques proposés par ces firmes contiennent une variété de genres, destinés à satisfaire une multitude de situations dramatiques, d’humeur, d’affects, d’ambiance. Il peut s’agir de compilations (albums collectifs rassemblant plusieurs compositeurs) ou bien d’albums composés par un seul artiste[5]. Pris dans leur ensemble, les catalogues proposés par les librairies musicales constituent un panorama protéiforme et éclectique puisqu’on y trouve aussi bien des compositions orchestrales que des oeuvres de musique électronique ou expérimentale, des valses ou des compositions de musique de chambre que des titres de rock ou de disco. Les morceaux sont organisés par genre et une firme adopte souvent les mêmes codes couleurs sur les pochettes afin de faciliter l’identification des disques par les monteurs dans les studios de postproduction (voir figure 1). Les titres donnés à ces morceaux et albums sont souvent suggestifs – chaque morceau est par ailleurs accompagné de descripteurs objectifs indiquant par exemple le style, le tempo, la durée et les instruments mobilisés dans un morceau. Ces informations cruciales aident les monteurs à identifier rapidement les morceaux qui seraient susceptibles de convenir à leur projet du moment en se basant donc dans un premier temps sur des informations visuelles et textuelles plutôt que sur le morceau en soi. En cela, la library music fait figure de parent pauvre de la musique de film, puisqu’il ne s’agit pas d’une musique originale, mais bien plutôt d’une musique composée « à l’aveugle » – souvent pour des oeuvres audiovisuelles inconnues du compositeur ou (c’est souvent le cas) qui n’existent pas encore.

Figure 1

Pochette générique d’un album publié par la librairie musicale kpm entre 1966 et 1968.

Il faut noter qu’obtenir une licence pour ce type de musique est facile et bon marché, comme le souligne Chris Stone, cofondateur de Parry Music, dans un article paru en 1979 dans la revue professionnelle Cinema Canada. Dans son article, Stone rappelle que les morceaux peuvent être sélectionnés sans besoin d’obtenir une autorisation préalable et qu’ils sont beaucoup moins coûteux qu’une bande sonore originale ne le serait (Stone 1979, p. 44). Ses coûts modestes contribuent à la rendre populaire et souvent indispensable dans les milieux du cinéma indépendant, caractérisé par des productions à petits ou moyens budgets. Par exemple, le réalisateur français Chris Marker y a recours dans son court-métrage expérimental La jetée (1962). Le réalisateur canadien David Cronenberg se tourne aussi vers la librairie musicale, notamment dans ses deux premiers films de série B, Shivers (1975) et Rabid (1977)[6]. Pour Marker et Cronenberg, comme pour tant de cinéastes indépendants contraints de travailler avec des moyens restreints, utiliser des morceaux issus d’une librairie permet donc de musicaliser leurs films. Mais ce coût faible n’est pas l’unique motivation. Ce qui compte également est de trouver une certaine originalité, un ton ou une couleur musicale particulière, puisque les oeuvres foisonnent d’idées et de motifs rarement, voire jamais rencontrés sur les disques distribués à l’époque dans le commerce. C’est tout particulièrement le cas dans les années 1960 et 1970 où les compositeurs de librairie musicale, encouragés par leurs éditeurs, adoptent une palette sonore étendue et innovent dans le champ naissant des musiques électroniques. On aurait donc tort de réduire la question de la librairie musicale à une simple question de budget sans en considérer la valeur esthétique. Du reste, de nombreuses productions cinématographiques récentes, disposant d’un important budget, intègrent à leur bande sonore des oeuvres de librairie musicale composées un demi-siècle auparavant pour des raisons de style. Quentin Tarantino, adepte du collage et de la compilation sonore, a notamment ravivé la librairie musicale des années 1960 et 1970 dans les longs métrages Death Proof (2007) et Once Upon a Time… in Hollywood (2019).

Le terme library music (ou librairie musicale) évoque moins un genre particulier de musique populaire qu’un mode distinct d’organisation du travail de composition. Ce monde est méconnu, souvent déconsidéré, et largement ignoré par les histoires de la musique populaire. C’est un monde entre-deux, intermédiaire, suspendu entre commerce et expérimentation, contraintes et créativité, limites budgétaires et possibilités esthétiques. Surtout il s’agit d’un milieu où la musique s’élabore selon un processus de création collectif (cf. Huvet 2016, p. 60-61) – et de manière fréquemment anonyme. Je considère cette musique comme une musique parallèle ou une paramusique, qui – ayant laissé dans son sillage des centaines de milliers d’enregistrements – n’en demeure pas moins absente des histoires et mémoires de la musique populaire. Dans le terme paramusique, le préfixe « para » indique également le caractère ouvert, partiel, inexorablement fragmentaire des morceaux de librairie musicale, lesquels sont destinés à être insérés dans d’autres contextes, juxtaposés, tronqués, couplés à des images, des dialogues. Les morceaux sont souvent courts, entre 15 secondes et 3 minutes, et ce afin de faciliter leur mariage à des segments du récit visuel. Une composition de library music ne constitue donc pas un objet à part entière, mais plutôt un objet partiel et ouvert, qui devient ce qu’il est dans les moments d’association et de reconfiguration « au sein du complexe audio-visuel » (ibid., p. 54). La façon dont la library music a été redécouverte et échantillonnée dans les années 1990 par des musiciens électroniques et hip-hop – question qui sera plus longuement discutée à la fin de cet article – n’est donc pas accidentelle. En effet, ces compositions souvent brèves, fréquemment marquées par des couleurs musicales franches, se prêtent particulièrement aux mises en boucle et favorisent une esthétique du collage. Ce sont déjà des samples, des échantillons, des fragments. Le monde de la chimie peut ici nous fournir un modèle pour penser le caractère processuel des objets aussi bien que des relations musicales, leurs repositionnements, leurs réorganisations et mutations au fil du temps. Il existe une écologie de la musique, pour reprendre le terme de Benjamin Piekut (2014) discutant les travaux de Georgina Born (2005 ; 2009), une ontologie plurielle. Cette écologie est faite de liens variables ; certains se défont, d’autres persistent dans l’ère contemporaine. Cette ontologie plurielle est non seulement liée au fait que les auteurs, publics et usagers de la library music forment un réseau multiple (nous le verrons plus précisément dans la troisième partie de cet article dédiée à l’atelier britannique et à la nature collaborative des oeuvres de library music), mais aussi dans la multiplicité même des usages – virtuellement infinis – dont toute oeuvre de library music fait l’objet.

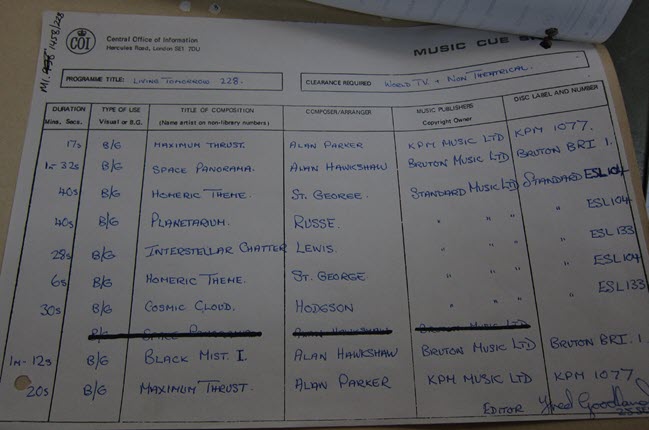

Comme indiqué précédemment, la licence liée à l’usage d’un morceau de librairie n’est pas exclusive : les morceaux de library music sont conçus pour être sans cesse « recyclés ». Ils se définissent donc dans le cadre d’utilisations multiples, contrairement à une musique originale indissociablement liée à une oeuvre audiovisuelle unique. Dans un guide à l’usage des professionnels de l’audiovisuel datant de 1987, la Mechanical-Copyright Protection Society (mcps) (société britannique de collecte des droits de reproduction mécanique) définit la library music comme étant « spécialement composée pour être inclue dans des productions audio ou/et audiovisuelles ». Il s’agit d’une musique immédiatement disponible afin de servir d’illustration sonore à « toutes sortes de scènes ». Répétons-le, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission préalable auprès des librairies afin d’utiliser leurs morceaux : il suffit que l’utilisateur (monteur ou superviseur musical), une fois sa sélection faite, remplisse une cue sheet ou feuille de montage (à renvoyer à la mcps) indiquant les titres et références discographiques des morceaux utilisés dans telle ou telle production ainsi que leur durée (figure 2). Ces informations permettront de calculer la somme à verser à la mcps afin d’utiliser les morceaux (notons que cette somme est calculée par unité de musique utilisée, chaque unité représentant trente secondes)[7].

Figure 2

Cue sheet d’un épisode de l’émission télévisée britannique Living Tomorrow, no 228 (réalisée par le Central Office of Information), 1978.

Un même morceau est donc amené à être choisi par différents monteurs, indépendamment les uns des autres, dans le cadre de projets fort variés. Ainsi le même morceau peut-il ressurgir inopinément à travers l’espace et le temps, créant donc de curieux effets de télescopage et de retour, comme quand, par exemple, un même morceau est mobilisé dans des productions audiovisuelles datant d’époques différentes. La librairie musicale n’est pas un genre, mais plutôt une structure et un mode d’organisation de l’activité créative. Il s’agit par ailleurs d’une forme de musique populaire au sens le plus large du terme ; je la décris comme étant populaire, car elle circule par le biais du cinéma, de la télévision, de la radio, s’inscrivant dans la mémoire biographique et collective de milliers de spectateurs à travers mille relais quotidiens. Il s’agit d’une musique caractérisée à la fois par son « ubiquité », pour reprendre le terme d’Anahid Kassabian (2013), et par son invisibilité : elle demeure obstinément anonyme, parallèle, sans visage. Contrairement à la musique populaire, portée par des noms, des titres et des figures hautement médiatisés, la library music appartient au vaste champ de l’« infra-ordinaire », pour reprendre l’expression du romancier Georges Perec (1989). Pour les besoins de cette étude, j’aimerais parler d’infra-phonographique. L’infra-phonographique ce serait donc l’à-peine perceptible, et ici l’à-peine audible – ce qui fait la trame de notre environnement acoustique quotidien, mais passe inaperçu. Du reste, le son au cinéma – et a fortiori à la télévision – possède peut-être un statut semi-clandestin, comme le propose Vincent Tiffon : « [l]e spectateur ne prête pas attention à la bande-son au cinéma, sauf lorsqu’elle fait défaut ou contrarie ses habitudes d’écoute » (Tiffon 2011).

Et pourtant, malgré son anonymat, la librairie musicale n’en a pas moins entretenu des rapports étroits et continus avec la sphère de la musique populaire : les deux mondes, s’ils s’ignorent en apparence, partagent en réalité la même géographie et le même personnel. Ils ont souvent en commun les mêmes studios d’enregistrement, les mêmes techniciens, les mêmes musiciens de session, parfois même les mêmes compositeurs. De grands noms de la musique populaire française et francophone, par exemple, ont traversé la frontière poreuse les séparant : Serge Gainsbourg a composé pour la librairie britannique De Wolfe, et Michel Berger et Pierre Bachelet ont tous deux contribué à des librairies françaises (respectivement Magellan et Tele Music) au cours de leur carrière d’auteur-compositeur[8]. Au Royaume-Uni, Johnny Pearson, l’un des compositeurs les plus prolifiques de musique d’illustration, dirigeait également l’orchestre de l’émission de télévision Top of the Pops (1964-2006). Les deux univers sont donc liés de manière symbiotique, mais l’un figure au premier plan tandis que l’autre existe seulement à l’arrière-plan. Puisqu’il s’agit d’un objet d’étude relativement méconnu, qu’il convient tout d’abord de restituer dans sa formidable multiplicité, le présent article n’offre pas d’analyse sémiotique individuelle des oeuvres. Plutôt, il a pour intention de jeter une lumière préliminaire sur l’ensemble d’un corpus et d’interroger comment l’étendue et le poids même de ce corpus, dans ce qu’il a de plus diffus, nous permet de penser l’objet musical écologiquement à travers ses multiples médiateurs et vecteurs, sa formidable indétermination. La période historique qui me préoccupe – les années 1960 et 1970 – n’est donc pas vue comme figée ou terminée stricto sensu, mais également perçue dans ses réverbérations contemporaines. Soulignons que la librairie musicale, du fait de sa genèse, ses usages et ses devenirs, constitue un objet hétérogène exemplaire, à la fois intersensoriel et interdisciplinaire – à la croisée des études de la musique, des cultures matérielles, du cinéma et des médias.

État des lieux : enjeux et concepts clés

L’oubli et l’invisibilité patrimoniale sont, somme toute, une destinée assez logique pour la musique de fond, musique d’illustration qui n’est pas censée retenir l’attention du spectateur sous peine de le détourner de l’intrigue visuelle se déroulant sous ses yeux. De même qu’elle n’a pas vocation à marquer le spectateur, cette musique a peu souvent retenu l’attention du musicologue ou du théoricien de la culture et des médias, ou bien leur a laissé de mauvais souvenirs. Du reste, les expressions le plus souvent utilisées pour la décrire sont peu flatteuses : musique au mètre, commerciale, fonctionnelle, manquant d’originalité ou de cachet, musique éphémère (voir Leibovitz [s. d.] ; Scobie 2016). Ces préjugés survivent. La librairie musicale, sous- catégorie de la musique de cinéma si longtemps demeurée « un champ d’études en quête de légitimité disciplinaire » (Huvet 2016, p. 54), n’est pas un objet noble ; elle est liée à des impératifs commerciaux, associée à des images, des produits de consommation. Elle est vue comme un produit – alors même que toute musique produite et distribuée aujourd’hui, nous le savons, l’est dans un certain système, une économie et une certaine logique phonographique, une persistante logique de l’objet décrite par des penseurs aussi divers que Jacques Attali (1977), Antoine Hennion (2003) ou Vincent Tiffon (2002 ; 2007 ; 2011), respectivement issus des domaines de l’économie politique, de la sociologie et la musicologie. La musique, tout particulièrement au xxe siècle, mais pas seulement, reste inséparable de la logique de l’objet.

Cette logique de l’objet, si elle est indissociablement liée à la culture commerciale, dépasse ou déborde également le champ du commerce. Elle anticipe aussi une organisation de la mémoire. L’objet, c’est aussi ce qui fait et nourrit l’archive culturelle. On peut considérer des formes mineures ou négligées de l’activité musicale comme appartement au champ de la culture profane, dont les mécanismes ont été si persuasivement analysés par le théoricien de la culture Boris Groys. Dans son ouvrage sur l’innovation créatrice, Groys définit la culture profane comme étant constituée de tout ce qu’une culture rejette et dévalorise (Groys 2014, p. 64). Il s’agit d’un matériau réprimé, enfoui, éphémère, extensif et informe comparable à une matrice – un matériau fertile dont seront issues les oeuvres de demain. Le présent nait ici du passé. L’originalité serait donc non de créer, mais bien de recréer, de sans cesse refaire, reprendre, refaçonner et réorganiser les fragments épars du passé culturel. Ce faisant, Groys nous invite à repenser cette logique de l’objet musical – et particulièrement du matériau musical marginalisé. Longtemps la librairie musicale a appartenu à la culture profane. L’originalité de la pensée de Groys est de considérer le cycle de vie des objets culturels, au-delà de l’époque spécifique qui les a engendrés et au-delà d’une pensée linéaire de l’activité créatrice. C’est une pensée qui comprend et reconnaît l’obsolescence, le déchet, la décomposition, et théorise la culture comme un matériau organique, qui connait des cycles distincts, des détériorations, des renaissances ou recyclages.

À travers leur insistance sur le temps organique des objets culturels, les travaux de Groys se rattachent donc aux intuitions et fulgurances déjà présentes dans les textes de Walter Benjamin qui, dès les années 1930, se proposait de faire une histoire naturelle du capitalisme et des biens de consommation culturelle. Ainsi Groys comme Benjamin nous invitent à repenser les cycles longs de la culture musicale, et ce que l’on pourrait nommer sa rétroactivité : le fait que toute culture se nourrit de retours, de fantômes, de débris, de fragments. La pensée de Groys dépasse les cadres historiques, toujours précaires et changeants, de l’industrie culturelle, pour évoquer les formes et mécanismes socioculturels de la mémoire. Cette pensée n’a de cesse de nous rappeler, selon la formule du philosophe Alain (1934), que tous les arts se souviennent. L’actualité d’une production culturelle réside précisément dans sa faculté à rendre présent le passé, à le canaliser, lui donner une forme, à extraire peut-être sa part la plus immémoriale – part que l’on pourrait nommer, paradoxalement, la mémoire de l’oubli. Je reviendrai à cette pensée dans la dernière partie de cet article, où il sera question des remédiations contemporaines de la musique d’illustration.

Malgré le peu d’attention qui a été consacré à ce sujet, il convient ici de citer quelques travaux pionniers dédiés à l’illustration sonore. Je pense tout d’abord aux travaux de Philip Tagg qui, dès la fin des années 1970, s’interroge sur le mode de fonctionnement des librairies musicales. En mars 1980, Tagg réalise une petite poignée d’entretiens avec quatre éditeurs de library music, qu’il nomme « musique de sonorisation » ; trois d’entre eux sont basés à Londres (kpm, Bruton, Boosey & Hawkes), un quatrième à Paris (Montparnasse 2000). Une fois de retour à l’Université de Göteborg, où il poursuivait ses recherches, Tagg note les questions et motivations qui l’ont guidé dans son enquête :

J’ai voulu comprendre leur façon de travailler. Comment et pourquoi avait-on fondé ces maisons ? Quels sont leurs clients ? Comment financent-elles leurs activités ? Comment choisir la musique pour les collections ? Comment décrire la musique pour leurs catalogues ? Quels titres faut-il donner aux morceaux ? Comment communiquent-ils avec les compositeurs de cette musique ?

Tagg 1980, p. 2-3

Malgré la pertinence de ces interrogations, les entretiens réalisés par Tagg au début de l’année 1980 seront délaissés et très peu exploités dans ses futurs travaux, où le chercheur interroge principalement la manière dont la musique de télévision et les génériques influent sur la perception du contenu visuel. Tagg s’attache à décrire et comprendre les relations entre la musique et les images, et comment la musique découpe et sous-tend, de manière inconsciente et implicite, l’idéologie dominante. Ainsi, à travers l’observation de groupes d’auditeurs, il démontre comment certains instruments, rythmes et tonalités véhiculent certains stéréotypes, notamment des stéréotypes de genre. Il isole certains éléments, certaines textures afin d’identifier les plus petites unités de sens. Par exemple, ses recherches révèlent comment le son d’une guitare électrique ou un tempo irrégulier évoquent particulièrement chez les spectateurs la masculinité, alors qu’un phrasé musical lié sera plus volontiers associé au féminin. La nouveauté est donc de montrer comment les catégories idéologiques se forment et se transmettent musicalement, de manière tacite et rarement soupçonnée.

La musique de sonorisation stéréotypée organise pour Tagg notre expérience du genre « selon des catégories qui sont bien plus traditionnelles et conservatrices que celles proposées dans le récit visuel, et que le débat public le permettrait » (Tagg 1989, p. 35 ; ma traduction). Il propose également que les formats audiovisuels, désormais omniprésents, sont bien ceux qui communiquent aujourd’hui les valeurs sémantiques et idéologiques dominantes. Ces dernières sont « principalement construites et communiquées à travers les catégories audiovisuelles et musicales plutôt que simplement verbales » (ibid., p. 38 ; ma traduction), fait qu’il considère inédit dans l’histoire de la culture occidentale et qui reflète peut-être un retour modulé à ce que Walter Ong (1982) décrivait comme l’oralité de la culture. Mais les limites de cette analyse deviennent vite apparentes : en réduisant les oeuvres enregistrées à des unités sémantiques stables, et en discrétisant de fait leurs éléments styliques, l’interprétation se fait inévitablement systématisante et stagnante. Elle ne prend en compte ni les ressentis variables des spectateurs, ni la façon dont, à travers ses associations sans cesse changeantes avec une grande variété d’unités visuelles, le sens lui-même change. L’analyse saisit les morceaux de façon autonome, fragmentaire, et peine à les resituer dans un contexte culturel plus large.

Les codes de l’expression musicale seront eux aussi analysés par Simon Frith (1982) dans ses travaux sur la musique télévisuelle et la production de régimes affectifs. Ici, l’emphase est placée tout particulièrement sur la façon dont la musique de sonorisation est consommée et dont ses contenus idéologiques sont de fait naturalisés. La même méfiance et les mêmes mises en garde apparaissent également dans les travaux plus récents que l’ethnomusicologue Tim Taylor (2012) consacre à la musique de publicité et à sa genèse. Mais si l’aliénation du spectateur représente un danger bien réel pour les musicologues nourris de la pensée marxiste, les discours analysant les fondements idéologiques de la musique de sonorisation peuvent occasionnellement paraître mécanistiques, voire dans certains cas nostalgiques ou fatalistes. Car ce qui leur manque souvent est une théorie plus vaste de la médiation musicale ainsi qu’une théorie nuancée de la réception. Le sens même n’est pas pétrifié, inexorablement donné, codé, ou passivement assimilé par le spectateur-auditeur. Plutôt, il convient de percevoir dans la réception même un mode et un moment de la médiation, une production de sens, toujours située. Le projet qui me préoccupe aujourd’hui n’est pas politique au sens étroit du terme, dans la mesure où il n’établit pas de logique hiérarchisante et n’assigne pas de catégorie morale aux produits esthétiques – puisque tous, comme nous l’avons souligné et indépendamment des caractéristiques esthétiques qui leur sont propres, appartiennent collectivement à un cadre industriel et historique spécifique. L’idéologie, faute de terme plus adéquat, ne peut être vue de manière discrète ou autonome. Elle colore donc l’ensemble des productions et contenus culturels d’une époque, et pas seulement ceux qui sont vus comme les moins prestigieux. Notre travail serait donc, pour reprendre les mots du médiologue Régis Debray, de « déplace[r] l’attention des valeurs au vecteur » (cité par Tiffon 2002, p. 122).

Les valeurs toutefois ont une incidence sur les vecteurs et les modalités de transmission mémorielle. Une remarque méthodologique s’impose ici. Les processus de mise en marge qu’ont longtemps subis les musiques pour l’image ont un impact réel sur la façon dont celles-ci ont été préservées et archivées, et donc une influence directe sur la façon dont les chercheurs peuvent mener à bien leurs enquêtes. Des musicologues spécialistes de la musique de télévision, à l’instar de James Deaville (2011) et Reba Wissner (2019), ont clairement retracé les difficultés méthodologiques et déboires auxquels les chercheurs sont fréquemment confrontés dans ce champ d’investigation émergent. Il convient toutefois de noter qu’ils décrivent une réalité tout spécifiquement nord-américaine. La situation est différente au Royaume-Uni, berceau de cette industrie. La British Library (bibliothèque nationale) abrite notamment des fonds d’archives importants, dont un corpus important de documents administratifs concernant la maison de disques d’illustrations fondée par l’éditeur Boosey & Hawkes, ainsi que les collections sonores de nombreuses autres compagnies. Les Archives nationales (National Archives) contiennent également un foisonnement d’informations. L’immense archive du Syndicat des Musiciens (abritée par l’Université de Stirling) est un autre lieu où sont documentées les pratiques des musiciens de session si centraux dans l’écologie de la librairie musicale. Par ailleurs, le travail des collectionneurs et historiens informels de la culture pop – et les travaux de rééditions sonores menés par ces derniers depuis 30 ans – constitue également des ressources utiles, nous rappelant l’apport épistémologique indispensable des collectionneurs dans la connaissance des cultures populaires ainsi que leur rôle dans les entreprises de réévaluation culturelle (Straw 1999-2000).

Plus important encore, les firmes actives dans les années 1960 et 1970 sont pour la plupart encore en existence aujourd’hui si bien qu’il est possible d’interroger leur personnel et, parfois même, de consulter les documents d’archives liés à leur genèse. La valeur historique de ces firmes et leur apport à la vie culturelle du pays sont mieux reconnus au Royaume-Uni qu’en France, en Allemagne ou au Canada. Ainsi, il m’a été impossible de mener des recherches similaires concernant les firmes canadiennes déjà mentionnées. Les archivistes de la ville de Toronto et les bibliothécaires, malgré leurs efforts, n’ont pu retrouver de traces de Parry Music et The Music People dans leurs archives. Ce qui survit du versant canadien de cette histoire tient donc à une poignée de documents – hormis les disques, quelques publicités ou entrefilets parus dans des magazines audiovisuels spécialisés à l’instar de la revue Cinema Canada (1972-1989) aujourd’hui disparue[9]. Pour les théoriciens de la culture matérielle, toutes les traces comptent et sont également valorisées – les contenus sonores aussi bien que les paratextes, les notes de pochette des albums, les contenus visuels et les titres des morceaux. Toute matière peut faire mémoire et histoire. C’est dans ce foisonnement ou frémissement intermédiatique que réside, peut-être, le sens – toujours en mouvement, jamais complètement ou définitivement formé. Jamais fermé.

Une insistance sur les médiations représente donc aussi, cela est assez clair, un acte de déconstruction, un aveu que les produits finis ou immuables n’existent pas. L’oeuvre musicale est donc, paradoxalement, perçue comme l’histoire de ses transformations, la somme de son inachèvement. Elle se constitue dans les relations changeantes et instables qui l’unissent, entre autres, à l’image. Elle entretient un rapport tout particulier au temps futur, puisque d’une certaine manière elle n’existe pas encore – ou pas encore tout à fait, mais réalise son potentiel latent au moment de sa synchronisation. C’est aussi à dire que les notions de créativité et originalité, si centrales dans les conceptions historiques du génie musical et l’idéologie romantique du créateur individuel, sont déplacées ou repensées. Plutôt que le peintre singulier c’est l’atelier et l’ensemble de son personnel qui sont interrogés, l’ensemble des gestes, des pratiques, des collaborations qui collectivement font oeuvre. Selon l’expression d’Antoine Hennion, « la musique n’est que médiations » (Hennion 2003, p. 3). Ce déplacement contribue aussi, d’une certaine manière, à une défétichisation de l’objet musical que l’on conçoit alors comme diffus et en devenir. Le modèle de l’atelier ou du studio nous permet de penser plus particulièrement le cas du Royaume-Uni : plutôt que de parler d’un atelier ou d’un studio, il est ici plus correct d’évoquer un réseau de studios concentrés à Londres et dans sa périphérie immédiate – studios de création sonore subventionnés par l’État, studios d’enregistrement commerciaux fondés par les éditeurs discographiques, studios expérimentaux privés. Tous ces lieux, qui ont des caractéristiques et contraintes qui leur sont propres, constituent les environnements que fabriquent et traversent tour à tour les compositeurs de musique d’illustration – passant de l’un à l’autre selon les opportunités du moment, s’adaptant et travaillant sous des pseudonymes si besoin est. La section suivante évoque plus précisément les spécificités du cas britannique.

Zoom avant : l’atelier britannique

Une particularité britannique concerne les liens étroits qui existent entre la recherche sonore, telle qu’elle est par exemple pratiquée au sein de l’atelier radiophonique de la bbc, et la librairie musicale. Rappelons ici que le studio de la bbc a été fondé à la fin des années 1950 afin de créer des effets sonores et des musiques sur mesure pour les nouvelles oeuvres radiophoniques puis télévisuelles de la bbc. Mais les techniciens – comme sont officiellement appelés les compositeurs employés par l’atelier radiophonique de la bbc – sont vite débordés tant les demandes de nouvelles compositions abondent. Les programmes produits par la bbc dans les années 1960 font ainsi appel aux musiques et créations sonores originales faites maison, ainsi qu’aux musiques de librairie musicale. C’est notamment le cas dans le cadre de la série télévisée de science-fiction Doctor Who (1963-1989) qui juxtapose dans sa bande sonore la musique écrite spécialement par les compositeurs de l’atelier et des centaines de compositions préenregistrées issues, entre autres, des catalogues des librairies musicales De Wolfe, Impress, Conroy, Southern, Standard et kpm (Pixley 2015). Les deux types de musique se fondent l’un dans l’autre au point de devenir indiscernables – et c’est ainsi que des compositeurs électroniques non affiliés à l’atelier de la bbc comme Roberto Gerhard, Eric Siday ou bien encore Pierre Arvay ou les Structures Sonores de Lasry-Baschet viennent à contribuer à l’esthétique acoustique de la série.

Dans l’atelier radiophonique de la bbc, les compositeurs travaillent ensemble et ont accès à des outils et matériaux onéreux qu’individuellement ils ne pourraient pas forcément obtenir – environnement qui favorise la collaboration et l’échange de savoirs. Notons ici que le terme « atelier » efface les individualités spécifiques, les noms des compositeurs, et désigne une communauté invisible d’ouvriers culturels (voir Lanza 1995, p. 63). Dans ce cadre, les compositrices sont doublement anonymisées : d’une part parce qu’elles travaillent sous le nom générique de l’atelier radiophonique où tous les employés sont nommés « techniciens » ; d’autre part, parce que le terme « technicien » masque inévitablement le genre de l’exécutant – même si un certain nombre de techniciens du Radiophonic Workshop au cours de son histoire furent des femmes (Daphne Oram, Delia Derbyshire, Maddalena Fagandini, Glynis Jones, Elizabeth Parker)[10].

Par ailleurs ces mêmes techniciens (ou techniciennes) quittent assez régulièrement l’environnement de la bbc, et ce de manière clandestine, afin de poursuivre des projets plus personnels. Bien que leurs contrats, exclusifs, avec la bbc ne les autorisent pas à travailler pour d’autres studios, cela n’empêche pas nombre d’entre eux, notamment la compositrice Delia Derbyshire et son complice Brian Hodgson, de passer outre les interdictions. Pour ce faire, Derbyshire et Hodgson adoptent des pseudonymes. Li de la Russe et Nikki St. George, ainsi renommés, seront les auteurs de plusieurs disques, parus à la fin des années 1960 et au début des années 1970, pour les librairies britanniques kpm et Standard. Derbyshire travaille confidentiellement avec plusieurs studios privés expérimentaux comme le studio Unit Delta Plus de Peter Zinovieff, le studio Kaleidophon fondé par David Vorhaus (1969) ou encore le studio Electrophon fondé par Brian Hodgson et John Lewis (1972). Ces studios sont aussi le lieu où se testent et s’élaborent de nouvelles machines ou machines reliées, à l’instar des synthétiseurs ems développés par la compagnie londonienne de Peter Zinovieff (Morgan 2020). Un inventaire de l’équipement du Radiophonic Workshop réalisé à la fin des années 1974 et publié dans la revue professionnelle Music Week montre que l’atelier de la bbc bénéficie directement des technologies développées dans les studios expérimentaux privés, alors même qu’elle invite ses compositeurs à ne pas les fréquenter. Cette année, l’atelier comptait en effet plusieurs synthétiseurs ems. Il s’agissait alors, selon le compositeur Paddy Kingsland, de créer grâce aux synthétiseurs une « autre dimension » musicale, une « nouvelle forme de musique » (Anon. 1974, p. 30) : le synthétiseur pour Kingsland n’est pas un instrument qui imite, mais bien un partenaire clé dans l’acte d’invention.

Au tournant des années 1970, les instruments synthétiques viennent progressivement détrôner les bandes magnétiques dans le champ de l’expérimentation sonore et anticipent de nouveaux savoir-faire. Le synthétiseur Moog, développé aux États-Unis, est assez rapidement adopté par les compositeurs de librairie musicale en Europe et, plus généralement, les professionnels de l’audiovisuel[11]. Le compositeur orchestral français Roger Roger a pour alias Cecil Leuter, un pseudonyme qui lui permet d’explorer sa seconde identité de compositeur électronique. Leuter publie pour la firme de librairie musicale Neuilly l’album Pop Electronique (1969), l’un des tout premiers disques parus en France composés sur le Moog. Bien qu’il ne soit pas distribué commercialement, ce disque édité par une firme de musique d’illustration rencontre son public à travers les usages que les monteurs de l’audiovisuel en font.

Au Royaume-Uni, les chaînes de télévision privée créées en 1955, demandeuses elles aussi de musique, se tournent vers la librairie musicale. Un nouvel environnement visuel appelle des sonorités inédites – et c’est le petit écran et le cinéma qui encouragent la création sonore, la formation d’hybrides qui façonnent en retour l’oreille du spectateur. C’est dans le contexte audiovisuel que les publics britanniques moyens rencontrent pour la première fois la musique électronique. Ce ne sont pas les compositeurs de l’avant-garde, mais bien plutôt les artisans ou – comme ils sont appelés – les techniciens du studio de création radiophonique de la bbc qui amènent les premières compositions pour bandes magnétiques dans les foyers. La télévision fonctionne ici comme un terreau, un outil de popularisation de la musique électronique, lequel se produit bien avant son essor et sa diffusion sur disques disponibles dans le commerce (Brend 2012, p. 74). Un leitmotiv futuriste traverse l’imaginaire des librairies musicales qui, comme kpm au Royaume-Uni ou Montparnasse 2000 en France, déclarent vouloir créer la « musique de demain ». Le lendemain imaginé à travers la musique est le plus souvent électronique. Les notes de pochette de Pat Prilly – pseudonyme collectif adopté par le compositeur Jean-Jacques Perrey et sa fille Patricia, alors adolescente – figurant au dos du second des cinq disques réalisés par le duo autour du Moog (pour la librairie Montparnasse 2000) sont éloquentes. La phrase « Ceci est la musique du futur, la musique de demain » figure en exergue (en lettres majuscules). Dans le corps du texte, on lit :

Le disque que nous vous proposons aujourd’hui ne contient aucune « musique traditionnelle ». Il a été réalisé en totalité avec des sonorités de source électronique, et en utilisant des instruments révolutionnaires et des techniques nouvelles. À titre indicatif, une minute de musique enregistrée correspond approximativement à trois heures de travail de laboratoire (recherche, production, élaboration du son, puis synchronisation et mixage). Il est réservé à ceux qui ont compris que l’image et les situations de notre temps ont soif de sonorités nouvelles qui correspondent exactement à leurs besoins et à leurs structures.

Prilly 1972, s. p.

Au Royaume-Uni, la raison pour laquelle l’industrie de la musique pour l’image – et le discours » futuriste » dont elle fait l’objet – se consolide est également liée à certaines spécificités culturelles et idéologiques qu’il convient de souligner. Dans les années 1960 et 1970, le gouvernement est ainsi le premier utilisateur de librairie musicale de tout le pays. Ce dernier produit, à travers son Central Office of Information (coi ; Bureau central de l’information), des milliers de films, documentaires et programmes destinés à sensibiliser la population aux problèmes du quotidien – ces films à visée didactique, que l’on appelle public information films, concernent aussi bien l’hygiène que la sécurité sur les routes, le nouveau système monétaire que la prévention médicale. En plus des films d’information, le bureau gouvernemental produit des programmes télévisés visant à promouvoir l’image du Royaume-Uni à l’étranger, notamment en mettant en avant son dynamisme dans le domaine des sciences et des technologies. L’agenda britannique dans les années 1960 et 1970 vise l’innovation ; c’est aussi une entreprise idéologique, une reconstruction symbolique dans la période d’après-guerre et les mouvements de décolonisation. Les programmes et émissions réalisés par le coi, comme Tomorrow Today (1969-1974) et Living Tomorrow (1969-1983) (voir figure 2), sont d’ailleurs distribués dans les pays du Commonwealth et requièrent constamment de nouveaux fonds musicaux. C’est donc vers les librairies que le gouvernent se tourne, d’autant plus qu’il a négocié un accord spécial avec la mcps, la société de collecte des droits de reproduction mécanique. Les réalisateurs travaillant pour le coi ont donc accès à des tarifs avantageux et, plutôt que de commander des musiques originales, font appel aux services des librairies et aux petites mains qui travaillent dans l’ombre. Les films produits par le gouvernement pour ses différents ministères sont des films dits industriels, fonctionnels, qui n’ont a priori pas de visée artistique. Ils sont distribués gratuitement auprès des publics – ce qui assure donc la circulation à grande échelle de leurs contenus musicaux. Les fonds d’archives gouvernementaux nous permettent de reconstruire les bandes sonores de ses films et attestent de la prépondérance de musiques électroniques dans les documentaires évoquant les problématiques de la science, la technologie et l’avenir.

Par ailleurs les films du coi ne sont pas liés à des impératifs commerciaux puisqu’ils sont directement financés par la structure étatique. C’est cette demande sans cesse grandissante, et cette relative autonomie commerciale, qui permet paradoxalement une marge d’originalité et de non-conformisme. La grande firme kpm, par exemple, encourage ses compositeurs à poursuivre leurs intuitions et proposer de nouveaux concepts. La popularité de l’industrie de l’illustration musicale permet de financer la création d’albums de librairie musicale non génériques comme ceux de Ron Geesin, qui a oeuvré au sein de Pink Floyd, ou de Brian Eno. Les frontières entre musique des avant-gardes et musique populaire ou commerciale se trouvent donc interrogées et déplacées. Tiffon définit l’avant-garde comme « la manifestation d’une offre, indépendamment de la demande » qui, selon lui, permet au compositeur « d’approfondir une vision personnelle du monde » (Tiffon 2007). Mais supposer que des oeuvres commerciales ou de commande sont strictement incapables d’abriter une vision personnelle du monde est par trop réducteur et indique une méconnaissance claire des réalités du terrain. Ici, c’est tout le contraire : c’est la demande générale, sans cesse grandissante, de nouveaux contenus musicaux qui permet aux compositeurs de répondre individuellement, de formuler leurs propres offres, selon leurs propres termes. Ainsi des compositeurs aussi divers que Delia Derbyshire, Brian Eno, Ron Geesin ou bien encore Jaques Lasry et François Baschet ont-ils mis en pratique leurs idées et visions à travers des albums d’illustration musicale, travailler avec une diversité de collaborateurs artistiques et industriels leur permettant d’explorer plusieurs facettes de leur créativité, souvent sous des pseudonymes différents.

Pourtant, et c’est là un énorme paradoxe, ce champ d’activité n’est pas reconnu par le Syndicat des musiciens qui interdit à ses membres, et particulièrement ses membres londoniens, de participer aux sessions d’enregistrement de librairie musicale. Le syndicat estime en effet que la circulation de disques d’illustration sonore constitue un danger véritable : à terme, de moins en moins de compositeurs seront amenés à composer des musiques originales. Cela signifie donc pour le syndicat que les musiciens de session deviendront à terme obsolètes. La lutte contre la librairie musicale s’inscrit plus généralement dans une lutte contre le support enregistré et la mécanisation de la musique ; le secrétaire général du syndicat, Hardie Ratcliffe, faisait alors campagne contre ce qu’il appelait les « sonorités modernes » décrites comme « le produit synthétique du studio d’enregistrement » (Ratcliffe 1965, p. 8 ; ma traduction)[12]. Le comité syndical se trouve désemparé face au phénomène des librairies musicales, dont il ne comprend ni le fonctionnement ni les motivations. Pourtant, nous l’avons vu, le disque d’illustration est moins le rival de la musique originale que son complément, ainsi que le démontre une série télévisée comme Doctor Who. Et la raison d’être des librairies est moins de proposer une collection fermée ou complète, mais bien de faire croître leurs catalogues afin d’anticiper les demandes toujours changeantes et grandissantes de ses partenaires audiovisuels. Les musiciens de studio l’ont bien compris et souhaitent enregistrer pour les librairies. Ces musiciens entrent en conflit direct avec le syndicat, conflit qui durera de 1965 à 1978 – date à laquelle le syndicat autorise ses membres à enregistrer pour les firmes de librairie musicale (Roy 2023). Notons que cette interdiction survient pendant la période où les librairies musicales ont été les plus inventives et foisonnantes. Les enregistrements se font de manière clandestine sur le sol britannique, souvent dans les studios des éditeurs et dans les studios privés, ou bien dans des studios continentaux, notamment en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas. C’est justement parce que les sessions d’enregistrement ont souvent eu lieu de manière illicite et confidentielle que si peu de documentation les concernant nous est parvenue. Il faudra attendre la parution des mémoires de compositeurs et ingénieurs du son, dès le début des années 2000, pour commencer à retracer les contours de ces sessions d’enregistrement (voir Johnson 2003 ; Kerridge 2016).

Paradoxalement, alors même que le syndicat fait pression pour réprimer l’essor des librairies, le milieu de l’audiovisuel reconnaît leur importance. On assiste dans les années 1970 à une professionnalisation certaine : ainsi la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama, à Londres, inaugure-t-elle le tout premier cours de composition pour le petit écran, confié au compositeur d’illustration musicale Carey Blyton (Thompson 2012, p. 19)[13]. Au Royaume-Uni, plusieurs discours sur la librairie musicale s’élaborent et se consolident donc dans les années 1960 et 1970, période pendant laquelle cette dernière émerge tour à tour comme « une nouvelle pratique musicale, un terrain d’expérimentation, un objet légal, une profession en devenir, un site de coopération internationale et une industrie à part entière » (Roy 2023, p. 2). Ces discours naissent d’une part de la spécificité culturelle du pays – résultat de la rencontre d’intérêts étatiques, économiques, créatifs. Ils témoignent également d’un phénomène culturel plus large et plus global, à savoir le poids croissant de l’image dans la musicalisation de la vie quotidienne à partir des années 1950 (Guéraud-Pinet 2018).

Boucles, cycles et retours contemporains

Si les sections précédentes retracent une période historique révolue de la musique d’illustration, il faut noter que l’industrie qui s’est consolidée au fil des années 1960 et 1970 continue aujourd’hui d’exister, mais sous des formes différentes[14]. Cette période a par ailleurs acquis un mode d’existence numérique et connu un mouvement de revalorisation notable que je me propose d’explorer dans cette dernière partie. La redécouverte contemporaine de la library music (notamment par les collectionneurs et musiciens) tient d’une part à l’aspect ouvert et indéfini, déjà évoqué, des oeuvres de library music, aspect qui constitue le coeur et la raison d’être de la librairie musicale : sa propension à circuler et à être recyclée dans le cadre de productions audiovisuelles variées. Comme je l’ai précédemment mentionné, on peut voir dans ce mode de production musicale une forme parallèle de la musique populaire. Elle a sa propre circulation, ne passe pas par le circuit commercial classique puisque les disques d’illustration musicale ne sont pas vendus dans le commerce. Elle n’en repose pas moins sur des objets matériels distincts qui en ont permis la transmission et la réhabilitation au fil du temps. On parlera ici de « remédiation », concept développé par les théoriciens des médias Jay Bolter et Richard Grusin (1999) afin de décrire la manière dont les contenus et objets analogues sont traduits et ravivés dans un contexte numérique. Ainsi faut-il noter que les oeuvres et objets de la librairie musicale ont connu, dès le début des années 1990, des formes de recirculation et de revalorisation (ou remédiation) étroitement liées aux changements de formats de distribution et notamment à l’apparition du disque compact. Les firmes de librairie musicale sont parmi les premières à adopter le format cd au milieu des années 1980[15] ; en adoptant le cd, la plupart d’entre elles détruisent systématiquement leurs stocks de vinyles, car ceux-ci ne sont pas destinés à être commercialisés ou diffusés auprès du grand public, mais réservés aux professionnels de l’audiovisuel. C’est paradoxalement la destruction physique – réelle ou annoncée – de ces objets musicaux, et les efforts faits pour contrer leur disparition, qui anticipe leur redécouverte symbolique. Les collectionneurs sont les premiers à les préserver et établissent les premières collections privées de librairies musicales (Trunk 2016 ; Hollander 2018).

Ces objets discographiques sont tout particulièrement prisés par les artistes du hip-hop, du rap et de l’électronique du fait de leur rareté, puisqu’ils leur permettent d’échantillonner des contenus relativement obscurs et non commercialisés et que le format se prête particulièrement à l’exercice du prélèvement et de l’échantillonnage ou sampling[16]. Échantillonner la library music c’est aussi continuer de la recréer – de la réécrire en quelque sorte – et chaque reprise marque à la fois une réactivation et redistribution de la créativité, dans un processus de « transformation globale » qui interroge l’identité et le concept même d’oeuvre originale (Arbo 2021, p. 114 ; ma traduction)[17]. Selon Alessandro Arbo, la pratique de l’échantillonnage – popularisée dès le milieu des années 1980 par l’apparition des premiers échantillonneurs numériques (Milburn 2013, p. 110) – nous invite à repenser l’attribution de la créativité et la notion même d’auteur, tout particulièrement dans le cadre de nouveaux genres de musiques dites « de collage » (hip-hop, jungle) reposant sur le redéploiement de sources sonores variées et le télescopage d’oeuvres préexistantes. Dans tous les cas, tout morceau cité, échantillonné, repris et recomposé dépasse inévitablement son premier cadre d’émergence ; il existe en excès, en marge, il se réalise dans un autre médium, un autre contexte, une autre catégorie d’existence musicale. Un seuil est dépassé ; et l’identité d’une oeuvre devient précisément l’histoire de ces seuils, ces passages, ces dépassements et ces déplacements. La vie des morceaux musicaux – et les échantillonnages dont ils font l’objet – peut donc être comprise comme cyclique. La notion du cycle de vie des objets musicaux nous renvoie aux travaux de l’anthropologue culturel Igor Kopytoff et à ses analyses de la biographie culturelle des objets. Kopytoff avance notamment que

dans le monde homogène des produits industriels, la biographie d’une chose devient le récit de ses singularisations successives, de ses classifications et reclassifications dans un monde instable de catégories sans cesse changeantes. Le drame des objets comme des personnes se joue dans les fluctuations de leurs valeurs et identités.

Kopytoff 1986, p. 90 ; ma traduction

Les compositions individuelles, aussi bien que les firmes et infrastructures qui en constituent les cadres d’émergence, ont des cycles de vie à la fois symboliques et matériels. Leurs trajectoires biographiques sont par ailleurs instables et imprévisibles, plutôt que prédéterminées et linéaires.

Les maisons de disques spécialisées dans la réédition constituent également des acteurs clés dans les processus de recréation et remédiation culturelle – c’est par exemple une maison de disques britannique, Public Information, qui a contribué à la redécouverte de la maison de disques canadienne Parry Music à travers la compilation Tomorrow’s Achievements. Parry Music Library, 1976-1986 parue en 2012. Au Royaume-Uni, ces maisons de disques prolifèrent, une situation qui fait écho à la prolifération historique des librairies musicales dans le pays[18]. Ces maisons de disques indépendantes, si elles répondent à des ambitions commerciales certaines et nous invitent en cela à repenser les liens entre patrimoine et commerce, n’en sont pas moins des intermédiaires culturels et des passeurs d’histoire.

Figure 3

Documentaliste de la Médiathèque musicale de Paris tentant de localiser l’exacte date d’acquisition d’un disque de library music, mai 2022.

Les institutions de la mémoire ont aussi joué un rôle dans la préservation, médiation et recréation de la librairie musicale en Europe. Nous avons déjà noté l’importance de la bibliothèque nationale britannique et de ses fonds d’archives. La Médiathèque musicale de Paris (mmp), inaugurée en 1986 sous l’égide du ministre socialiste Jack Lang, a sans doute été la première institution publique à préserver les disques d’illustration musicale, les intégrant à sa collection dès 1991. Mais les disques, une fois acquis par la mmp, sont restés non-catalogués pendant plus de 25 ans, les archivistes de l’époque n’ayant su comment approcher et valoriser ces objets musicaux atypiques. Si l’archive – ou, dans sa forme la plus élémentaire, le stockage – ne fait pas encore la mémoire culturelle, elle en constitue néanmoins la condition d’émergence. Dans les archives musicales, les collections attendent souvent l’oreille ou la sensibilité qui saura les reconnaître, c’est-à-dire les faire naître de nouveau. La remédiation n’est pas immédiate ou systématique ; c’est un phénomène lent, souterrain et non linéaire. Le matériau profane, pour reprendre le terme de Groys, est aussi un matériau amorphe – qui prend forme et sens à travers les gestes de ceux qui le façonnent. Rien n’est jamais donné ou acquis : la mémoire travaille et se travaille. À la mmp, c’est une nouvelle génération de documentalistes et de médiateurs culturels qui a pu entreprendre le minutieux travail de catalogage et de mise en valeur des collections de disques d’illustration délaissés par leurs prédécesseurs (voir figure 3). Ces documentalistes et médiateurs, il faut le noter, connaissaient la librairie musicale par la médiation du hip-hop et des pratiques d’archéologie sonore (ou crate-digging), fait qui attire notre attention sur l’influence effective que peuvent avoir les collectionneurs privés et historiens informels sur les pratiques (et décisions) institutionnelles[19].

Ainsi, les archivistes professionnels, mais également les collectionneurs et artistes contemporains, qu’ils appartiennent au milieu de l’électronique, du rap ou du hip-hop, représentent-ils autant de médiateurs ou de relais créatifs – autant de liens, de mains, de maillons plus ou moins anonymes qui font l’histoire de la library music. Cette dernière est aussi une scène musicale, organisée autour de collectionneurs, de djs, de musiciens et adeptes. À l’automne 2018, la British Library a organisé une table ronde ainsi qu’un concert dédiés à la library music, invitant les compositeurs historiques de la librairie kpm, notamment Keith Mansfield et Alan Parker, à se produire en public, fait absolument unique pour ces compositeurs qui avaient jusque-là oeuvré à l’envers du décor, dans l’anonymat le plus complet[20]. Ce renversement symbolique semble faire miroir à la redécouverte, par les collectionneurs, des disques publiés à cette époque – mais ce sont justement les objets d’archive qui ont permis de retrouver la trace des humains, l’enregistrement qui permet un retour au direct, au moment présent, actualisé. On passe sans cesse de la trace laissée, enregistrée, à ceux qui l’interprèteront, la reliront – du présent au passé et réciproquement. L’objet qui autorise le commerce et la monétisation est aussi l’objet qui permet la mémoire. Si l’objet-disque indexe les pressions industrielles et commerciales d’un moment historique – ici, les années 1960 et 1970 –, il annonce aussi en quelque sorte sa propre autonomie ou tradition d’indépendance. Il demeure en excès, genre de résidu culturel – point de départ d’une nouvelle ligne d’enquête et de nouvelles formes de labeur culturel.

Conclusion et pistes futures

Cet article a proposé une histoire culturelle de la library music, restituant en particulier ces modes méconnus de production, de médiation et de circulation dans les années 1960 et 1970 au sein d’une industrie en pleine expansion (en s’attachant tout particulièrement au Royaume-Uni, son berceau historique). Il décrit la library music comme une forme de musique parallèle (« paramusique »), constituant une musique de fond à bien égards – du fait de ces fonctions, mais aussi par son absence presque totale tant dans les histoires de la musique populaire que dans celles de la musique de film. Les oeuvres de library music constituent des oeuvres fluides, non canoniques et recyclables, toujours en devenir, présentant notamment des caractéristiques d’anonymat et d’artisanat les séparant a priori des « oeuvres à auteur » usuellement analysées dans la littérature (ciné-)musicologique.

Le terrain de la musique d’illustration – et, plus généralement, celui de la paramusique – reste à défricher. Parmi les nouvelles pistes d’enquête que ce terrain suggère, de futurs travaux pourront prendre la forme d’études cas ciblées retraçant les cycles de vie des compositions de library music dans une perspective globale, intermédiale et diachronique ; de travaux de restitution biographique et historique (à travers archives et entretiens) visant à mieux connaître ses acteurs et intermédiaires (musiciens de studio, ingénieurs du son, producteurs, compositeurs – et notamment femmes compositrices –, superviseurs musicaux, etc.) ; de réflexions plus poussées concernant les mécanismes de patrimonialisation de la library music et de sa culture matérielle, où serait interrogé l’étonnant paradoxe de cette musique éphémère, conçue pour s’effacer, qui n’en finit pas de durer.

Appendices

Note biographique

Elodie A. Roy est une théoricienne de la musique enregistrée et de la culture matérielle. Elle est l’autrice de Media, Materiality and Memory. Grounding the Groove (Routledge), Shellac in Visual and Sonic Culture. Unsettled Matter (Amsterdam University Press) et la codirectrice de l’ouvrage Phonographic Encounters. Mapping Transnational Cultures of Sound, 1890-1945 (Routledge). Roy est titulaire d’un doctorat de l’ICMuS (International Centre for Music Studies)/Université de Newcastle, et a occupé des postes d’enseignement et de recherche à la Glasgow School of Art, l’Université de Glasgow, l’Université Humboldt de Berlin, l’Université de Newcastle et l’Université de Northumbria.

Notes

-

[1]

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. Il convient toutefois de remarquer que les métiers décrits dans cet article étaient, dans les années 1960 et 1970, presque exclusivement masculins.

-

[2]

Dans l’ensemble de l’article, on utilisera le terme « library music » pour désigner compositions et disques et le terme « librairies musicales » pour décrire les maisons éditant des disques de library music. Les termes « illustration musicale » et « musique pour l’image » seront aussi utilisés comme synonymes de library music.

-

[3]

Ces recherches ont été réalisées dans le cadre du projet Anonymous Creativity. Library Music and Screen Cultures in the 1960s and 1970s financé par une bourse du Leverhulme Trust (2021-2023). Je tiens ici à remercier mon collègue Jamie Sexton, initiateur du projet à l’Université de Northumbria (Royaume-Uni), pour la confiance qu’il m’a accordée. Je remercie aussi tout particulièrement Jonathan Goldman de l’Université de Montréal (UdeM) de m’avoir invitée à présenter ma recherche à l’occasion d’une conférence de prestige au sein de la Faculté de musique de l’UdeM, le 16 mars 2023. Je remercie également les deux évaluateurs anonymes pour la pertinence de leurs remarques et suggestions.

-

[4]

Notons ici que les pressages moyens d’un disque de library music sont entre 500 et 1000 exemplaires.

-

[5]

Bon nombre de ces librairies sont toujours en activité et leurs catalogues, numérisés, sont souvent disponibles en ligne. Morceaux historiques et contemporains coexistent, ce qui rend parfois la navigation malaisée. Par exemple : https://www.dewolfemusic.com/page/de_wolfe_vinyl (De Wolfe), https://www.extrememusic.com (Extreme Music a absorbé le catalogue de kpm), https://search.standardmusiclibrary.com (Standard Music Library), https://www.jwmediamusic.com (Josef Weinberger) (sites consultés le 3 novembre 2023).

-

[6]

Dans ces deux cas, c’est le producteur Ivan Reitman qui agit à titre de superviseur musical.

-

[7]

Ces informations sont tirées du mcps Schedule of Minimum Rates for the Licensing of Our Members’ Mood Music Library Works and Recordings in Films, T.V., Radio and Video Productions (septembre 1987), disponible à la British Library (cote : ZK.9.a.475). Passages traduits par l’autrice.

-

[8]

L’album High Speed Jazz (De Wolfe. dw lp 2950, 1966) contient un titre de Serge Gainsbourg. Des compositions de Michel Berger figurent sur les albums Patchwork Orchestra 2 (Disques Magellan, 526 053 T, 1971) et Patchwork Orchestra 4 (Disques Magellan, 525 055 T, 1972). Les morceaux de Pierre Bachelet figurent sur de très nombreux albums édités par Tele Music, parmi lesquels Neo-Classiques (Tele Music, tm 3025, 1972) ou encore Retrospectives (Tele Music, tm 3043, 1974). De très nombreuses compositions de Laurent Voulzy apparaissent sur les albums Activity / Travel / Dramatic (Standard Music Library, esl 134, 1975) et Romantic / Activity / Music Box (Standard Music Library, esl 135, 1976). On peut également ajouter Jacques Brel à cette liste (un titre sur l’album kpm 175, 1965). De plus amples informations discographiques sont disponibles dans la base de données spécialisée Discogs (https://www.discogs.com/, consulté le 2 novembre 2023).

-

[9]

Mes efforts même pour recontacter les fondateurs de ses maisons par courrier n’ont pas abouti.

-

[10]

Pour une étude détaillée du Radiophonic Workshop et de ses techniciens, on se référera notamment aux travaux de Louis Niebur (2010) et David Butler (2014). Le reportage radiophonique Free Thinking. bbc Radiophonic Workshop (bbc Radio 3, 2014) ainsi que le film documentaire The Alchemists of Sound (Roger Pomphrey, 2003), mêlant entretiens, musique et images d’archive, constituent par ailleurs de passionnants témoignages. Voir aussi Briscoe et Curtis-Bramwell 1983.

-

[11]

Sur l’histoire culturelle et les appropriations du Moog, voir Pinch et Trocco 2002.

-

[12]

Ratcliffe a occupé le poste de secrétaire général de 1948 à 1971.

-

[13]

Dans un entretien datant de 2012, Blyton se décrit comme un modeste artisan au service de la mélodie, un créateur de l’ombre (Thompson 2012, p. 24).

-

[14]

Pour une critique des modes d’existence contemporains de la library music, on lira avec profit Carlo Nardi (2012).

-

[15]

La compagnie kpm, pionnière dans ce domaine, publie son premier cd en 1984 en partenariat avec l’entreprise britannique Nimbus qui se spécialisait dans les enregistrements audiophiles (Griffiths 1995, p. 81). Les autres librairies musicales suivront rapidement l’exemple de kpm. Dans les années 1990, les oeuvres de library music sont fréquemment distribuées sur des cd-Roms, qui anticipent les premiers moteurs de recherche numériques.

-

[16]

Parmi les artistes médiatisés échantillonnant la libraire musicale, on peut citer Jay-Z, dj Shadow, mf Doom, Snoop Dogg ou encore Kanye West. Pour une discussion sur les pratiques de sampling et la musique d’illustration dans les années 1990, voir Spencer 2008, p. 330-335.

-

[17]

Notons aussi que l’échantillon contribue aussi à une dé-anonymisation ambiguë : une oeuvre est citée explicitement, mais disparait presque immédiatement, recouverte par le nom de l’artiste qui l’échantillonne et l’intègre à un nouvel enregistrement (Sexton 2022).

-

[18]

Parmi les maisons de disques britanniques spécialisées dans la réédition de library music, on notera par exemple bbe, Be With Records, Blow Up Records, Buried Treasure, Finders Keepers, Glo-Spot, Guild Light Music, Lo Recordings, Pheon, Public Information, Scamp, Soul Jazz, Strut, Trunk Records, Votary / The Roundtable, Young Americans.

-

[19]

Je tiens ici à remercier Damien Poncet et ses collègues de la mmp pour les entretiens qu’ils m’ont accordés en mai 2022.

-

[20]

Un enregistrement d’archive de la table ronde est disponible à la British Library (cote : 927/1976/1). Les participants incluaient les collectionneurs Andy Votel et David Hollander ainsi que les compositeurs Alan Parker and Keith Mansfield. Notons aussi ici un autre événement – combinant table ronde, exposition et concert – organisé en novembre 2017 à la mmp en vue de célébrer les 50 ans d’existence de la libraire musicale française Tele Music. Un enregistrement de l’entretien accordé par Rémi Agostini, alors directeur de la firme, est disponible en ligne : https://youtu.be/yAntTzYkKZs?si=iF7eUHwyCmimROKT (consulté le 2 novembre 2023). Ces deux événements, principalement destinés au grand public, marquent une étape décisive dans la mémorisation de la library music et le sauvetage de sa culture matérielle. Dans le milieu universitaire, il faudra attendre 2022 pour voir apparaître les toutes premières manifestations dédiées à la library music, à commencer par le colloque en ligne Library Music in Audiovisual Media (organisé en septembre 2022 par une équipe internationale de jeunes chercheurs en musicologie – Júlia Durand, Toby Huelin, Melissa Morton – en collaboration avec James Deaville). Un numéro spécial de la revue Music, Sound, and the Moving Image, réunissant les actes du colloque, est à paraître courant 2024.

-

[21]

Tous les hyperliens ont été vérifiés le 2 novembre 2023.

Bibliographie[21]

- Alain (Émile-Auguste Chartier) (1934), Propos de littérature, Paris, Paul Hartmann.

- Anonyme (1974), « Radiophonics – bbc’s Box of Tricks », Music Week, 9 mars, p. 30.

- Arbo, Alessandro (2021), The Normativity of Musical Works. A Philosophical Inquiry, Leiden et Boston, Brill.

- Attali, Jacques (1977), Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique, Paris, Presses universitaires de France.

- Bolter, Jay, et Richard Grusin (1999), Remediation. Understanding New Media, Cambridge, Massachusetts, et Londres, mit Press.

- Born, Georgina (2005), « On Musical Mediation. Ontology, Technology and Creativity », Twentieth-Century Music, vol. 2, no 1, p. 7-36, https://music.arts.uci.edu/abauer/4.3/readings/Born_Mediation.pdf.

- Born, Georgina (2009), « Afterword. Recording. From Reproduction to Representation to Remediation », dans Nicholas Cook et al. (dir.), The Cambridge Companion to Recorded Music, Cambridge, Cambridge University Press, p. 286-304.

- Brend, Mark (2012), The Sound of Tomorrow. How Electronic Music Was Smuggled into the Mainstream, New York, Londres, New Delhi, Sidney, Bloomsbury Publishing.

- Briscoe, Desmond, et Roy Curtis-Bramwell (1983), bbc Radiophonic Workshop. The First Twenty-Five Years, Londres, British Broadcasting Corporation.

- Butler, David (2014), « ‘Way Out – Of This World!’. Delia Derbyshire, Doctor Who and the British Public’s Awareness of Electronic Music in the 1960s », Critical Studies in Television, vol. 9, no 1, p. 62-76, https://doi.org/10.7227/CST.9.1.5.

- Deaville, James (2011), « A Discipline Emerges. Reading Writing about Listening to Television », dans James Deaville (dir.), Music in Television. Channels of Listening, New York et Londres, Routledge, p. 7-33.

- Frith, Simon (1982), « Mood Music. An Inquiry into Narrative Film Music », Screen, vol. 25, no 3, p. 78-87.

- Griffiths, John (1995), Nimbus. Technology Serving the Arts, Londres, Andre Deutsch.

- Groys, Boris (2014), On the New, traduit de l’allemand par G. M. Goshgarian, Londres et New York, Verso.

- Guéraud-Pinet, Guylaine (2018), Musique et industries médiatiques. Construction et mutations d’une musicalisation médiatisée à la télévision (1949-2015), thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, https://theses.hal.science/tel-01990326/document.

- Hennion, Antoine (2003), « Music and Mediation. Towards a New Sociology of Music », dans Martin Clayton, Trevor Herbert et Richard Middleton (dir.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, Londres, Routledge, p. 80-91.

- Hollander, Dave (2018), Unusual Sounds. The Hidden History of Library Music, New York, Anthology Archives.

- Huvet, Chloé (2016), « La musicologie du cinéma. Enjeux disciplinaires et problèmes méthodologiques », Intersections. Canadian Journal of Music / Revue canadienne de musique, vol. 36, no 1, p. 53-84, https://doi.org/10.7202/1043868ar.

- Johnson, Laurie (2003), Noises in the Heard or The Adventures of a Composer in the Worlds of Film, Television, Concert Hall, Theatre – and Other Strange Places, New Romney, Bank House Books.

- Kassabian, Anahid (2013), Ubiquitous Listening. Affect, Attention, and Distributed Subjectivity, Berkeley et Los Angeles, University of California Press.

- Kerridge, Adrian (2016), Tape’s Rolling, Take One! The Recording Life of Adrian Kerridge, [Hertford], M-Y Books.

- Kopytoff, Igor (1986) « The Cultural Biography of Things. Commoditization as Process », dans Arjun Appadurai (dir.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, p. 64-92.

- Lanza, Joseph (1995) Elevator Music. A Surreal History of Muzak, Easy-Listening and Other Moodsong, Londres, Quartet Books.

- Leibovitz, Frédéric (s. d.), Qu’est-ce que la « Production Music » ?, https://www.cezamemusic.com/blog/quest-ce-que-la-production-music/.

- Milburn, Kevin (2013), « Futurism and Musical Meaning in Synthesized Landscapes », Kaleidoscope, vol. 5, no 1, p. 109-116, https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/87945.

- Morgan, Frances (2020), Electronic Music Studios London Ltd (ems), the Synthi 100 Synthesizer and the Construction of Electronic Music Histories, thèse de doctorat, Royal College of Art, Londres, https://researchonline.rca.ac.uk/4730/1/FrancesMorgan-LibrarySubmission-RedactedCopy.pdf.

- Nardi, Carlo (2012), « Library Music. Technology, Copyright and Authorship », dans Salwa El- Shawan Castelo-Branco, Susana Moreno et Pedro Roxo (dir.), Issues in Music Research. Copyright, Power and Transnational Musical Processes, Lisbonne, Colibri, p. 73-83.

- Niebur, Louis (2010), Special Sound. The Creation and Legacy of the bbc Radiophonic Workshop, Oxford et New York, Oxford University Press.

- Ong, Walter (1982), Orality and Literacy. The Technologizing of the World, Londres et New York, Routledge.

- Perec, Georges (1989), L’infra-ordinaire, Paris, Seuil.

- Piekut, Benjamin (2014), « Actor-Networks in Music History. Clarifications and Critiques », Twentieth-Century Music, vol. 11, no 2, p. 191-215, https://doi.org/10.1017/S147857221400005X.

- Pinch, Trevor, et Frank Trocco (2002), Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Cambridge, Massachusetts, et Londres, Harvard University Press.

- Pixley, Andrew (2015), « Noises in the Library », Doctor Who Magazine, no 41, p. 32-37.

- Prilly, Pat (1972), Moog Expressions [notes de pochette], Paris, Montparnasse 2000 [MP26].

- Ratcliffe, Hardie (1965), « Canned Music at Boiling Point », London Evening News, 3 juin, p. 8.

- Roy, Elodie A. (2023), « Under Suspicion. Library Music and the Musicians’ Union in Britain, 1960-1978 », Popular Music, vol. 42, no 1, p. 1-19, https://doi.org/10.1017/S0261143023000053.

- Scobie, Chris (2016), « Ephemeral Music? – The “Secondary Music” Collection at the British Library », Fontes Artis Musicae, vol. 63, no 1, p 21-32, https://www.jstor.org/stable/24579390.

- Sexton, Jamie (2022), « Library Music, Sampling, and Hip-Hop », communication présentée au colloque Library Music in Audiovisual Media, Université de Leeds, 15-16 septembre.

- Spencer, Kristopher (2008), Film and Television Scores, 1950-1979. A Critical Survey by Genre, Jefferson, North Carolina, et Londres, McFarland & Company, Inc.

- Stone, Chris (1979), « ‘Canned’ Music. But Can You Tell? », Cinema Canada, décembre-janvier, p. 43-44, https://cinemacanada.athabascau.ca/index.php/cinema/article/download/2352/2401.

- Straw, Will (1999-2000), « Music as Commodity and Material Culture », Repercussions, vol. 7, no 8, p. 147-172.

- Tagg, Philip (1980), Film Music, Mood Music and Popular Music Research. Interviews, Conversations, Entretiens, Göteborg, Stencilled Papers from the Musicology Department.

- Tagg, Philip (1989), « An Anthropology of Stereotypes in tv Music? », Svensk tidskrift för musikforskning, p. 19-42, https://www.tagg.org/articles/xpdfs/tvanthro.pdf.

- Taylor, Tim D. (2012), The Sounds of Capitalism. Advertising, Music, and the Conquest of Culture, Chicago et Londres, University of Chicago Press.

- Thompson, Peter, (2012), Composer Interviews. Carey Blyton, Petersfield, Fand Music Press.

- Tiffon, Vincent (2002), « Pour une médiologie musicale », mei (Médiation et Information), no 17, p. 109-122.

- Tiffon, Vincent (2007), « L’image sonore contemporaine. Entre misère symbolique et imaginaire sonore », Apparence(s), vol. 1, https://doi.org/10.4000/apparences.73.

- Tiffon, Vincent (2011), « L’image sonore. La présence invisible », Filigrane, no 2, https://revues.mshparisnord.fr/filigrane/index.php?id=92.

- Trunk, Jonny (2016), The Music Library, Londres, fuel.

- Wissner, Reba A. (2019), « Archives and Sources for Television Music Studies. An Appraisal and Examination », American Music, vol. 37, no 4, p. 419-434, https://doi.org/10.5406/americanmusic.37.4.0419.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

10.7202/1043868ar

10.7202/1043868ar