Abstracts

Résumé

L’expression de l’identité religieuse au travail a longtemps été une thématique négligée, malgré un regain d’intérêt croissant. Cette recherche répond à l’appel d’une vision plus dynamique de l’objet pour comprendre comment les personnes concilient religiosité et professionnalité dans des contextes plus ou moins contraignants. Nous étudions le cas de travailleurs qui se convertissent à une nouvelle religion au cours de leur carrière. À travers une méthodologie qualitative et longitudinale, nous suivons 22 personnes converties à l’islam travaillant dans des entreprises françaises, à travers trois entretiens sur un an (66 entretiens). Les résultats montrent l’existence de plusieurs formes de job-crafting identitaire, qui conduisent à quatre grandes stratégies de réconciliation entre identité religieuse et identité professionnelle. La recherche établit un lien original entre les transitions identitaires, sur l’identité religieuse et sur le job-crafting.

Mots-clés :

- Transition identitaire,

- identité professionnelle,

- identité religieuse,

- job crafting,

- étude qualitative longitudinale,

- job crafting identitaire

Abstract

The expression of religious identity at work has long been a neglected theme, despite a growing revival of interest. This research responds to the call for a more dynamic vision of the topic, to understand how employees reconcile religiosity and professionality in more or less constraining contexts. We study the case of workers who convert to a new religion during their career. Using a qualitative, longitudinal methodology, we follow 22 converts to Islam working in French companies, through 3 interviews over a year (66 interviews). The results show the existence of several forms of job-crafting based on identity, leading to four main strategies for reconciling religious and professional identities. The research makes an original connection between identity transitions, religious identity and job-crafting.

Keywords:

- Identity transition,

- professional identity,

- religious identity,

- job crafting,

- longitudinal qualitative study,

- identity-based job crafting

Article body

1. Introduction

L’étude de l’expression de l’identité religieuse dans le contexte du travail reste relativement peu développée (Gerbert et al., 2014 ; Honoré et al., 2019 ; Héliot et al., 2020 ; Gaillard et al., 2022). Parmi les travaux observés, la question de l’encadrement des comportements religieux (Galindo et Zannad, 2015 ; Gaillard, 2022), celle du rôle du manager (Hennekam et al., 2018 ; Cintas et al., 2020 ; Guillet, 2022), ou encore celle des comportements des personnes croyantes au travail (Chenigle et al., 2023 ; Ahmad et al., 2021) font l’objet d’un intérêt particulier (Benefiel et al., 2014 ; Volia et al., 2022). Dans ce cadre, certains chercheurs ont appelé à une vision plus dynamique de l’expression religieuse au travail sur le plan des situations de travail (Honoré et al., 2019), et comment l’interface et la congruence entre les identités s’organisent dans ce contexte (Héliot et al., 2020). L’identité religieuse se définit comme le sentiment d’appartenir à un groupe religieux et le fait d’intégrer ses croyances, ses valeurs et ses pratiques (Ysseldyk et al., 2010). L’identité professionnelle intègre à la fois la occupational identity (l’appartenance à une profession et ses différentes obligations ; Skorikov et Vondracek, 2011) et la work identity (les significations du travail pour l’individu et les autres ; Miscenko et Day, 2016).

Ici, nous avons choisi de nous pencher sur le cas des conversions religieuses et leurs effets sur la conciliation entre identité religieuse et identité professionnelle. Bien que ce cas n’ait pas été distinctement étudié (Benefiel et al., 2014 ; Héliot et al., 2020 ; Volia et al., 2022), il soulève des questions originales sur les transitions identitaires (Ashfort, 2000), ainsi que sur la révélation identitaire (Ragins, 2008 ; Hennekam et Ladge, 2023). De plus, l’appel à des travaux qui prennent davantage en compte la dimension contextuelle et notamment le contexte sociétal national est fort dans la littérature sur les transitions identitaires (George et al., 2022), comme dans celle sur la gestion de l’identité religieuse (Héliot et al., 2020), et en France, la place du religieux dans la société représente un sujet sensible (Hennekam et al., 2018).

Pour mieux comprendre les mouvements identitaires à l’oeuvre et leurs effets sur les situations de travail, nous étudierons comment le job-crafting — les changements physiques et cognitifs que les individus apportent aux tâches ou aux limites relationnelles de leur travail (Wrzesniewski et Dutton, 2001) — est pratiqué par les salariés en transition identitaire religieuse pour réconcilier leur identité religieuse avec leur identité professionnelle. Cette question de recherche permettra d’aborder les effets de la transition identitaire (Ebaugh, 1988 ; Ashforth, 2000) sur le rapport au travail, mais aussi sur l’exercice du travail, en prenant en compte les changements non initialement négociés. L’approche du job-crafting que nous mobilisons est celle de Lazazzara et al. (2020), à travers ses deux principales formes dites de rapprochement (approach) et d’évitement (avoidance), et ses trois cibles que sont les tâches (tasks), les relations (relational) et le cognitif (cognitive).

Plus spécifiquement, nous étudierons ici les conversions à l’islam chez des personnes qui ne changent pas d’organisation. Nous nous focaliserons sur les fidèles de cette religion parce qu’il s’agit d’une religion dynamique en France (natalité, pratique, transmission[1]) ; que ces fidèles sont plus que les autres victimes de discriminations (Ghumman et al., 2013, 2016 ; Valfort, 2017), faisant de cette identité une identité stigmatisée (Follmer et al., 2020) ; et enfin, pour des raisons d’accès aux données. Concrètement, il s’agit d’une approche qualitative et longitudinale par entretiens, propice à l’étude des sujets sensibles (Patton, 1990 ; Miles et Huberman, 2003) auprès de 22 récents convertis à l’islam, que nous avons suivis pendant un an, à l’aide de trois entretiens (66 au total). Cette recherche permet ainsi d’étudier l’expression religieuse au travail sous un angle plus dynamique en s’éloignant d’une catégorisation fixe par types de faits religieux, et plus interactionnelle en identifiant comment la gestion individuelle de l’identité religieuse interagit avec la gestion organisationnelle de celle-ci.

2. Littérature

2.1 L’expression de l’identité religieuse au travail : quid de la transition ?

2.1.1. Identité religieuse vs identité professionnelle: une conciliation difficile

L’identité religieuse est négligée dans la littérature sur l’identité et son expression au travail (Gerbet et al., 2014), pourtant très dense. Ysseldyk et al. (2010) la définissent comme un sentiment d’affiliation à un groupe religieux qui intègre les croyances, les valeurs et les pratiques de ce groupe. Dans leur analyse systématique de la littérature, Héliot et al. (2020) recensent 53 publications qui abordent l’expression de l’identité religieuse au travail. À travers le prisme de la recherche de congruence entre l’identité religieuse et l’identité professionnelle, les auteurs relèvent certaines variables qui influencent cet objectif : l’adéquation entre l’identité religieuse et les préoccupations liées au travail, ainsi que les politiques, les pratiques et les attentes de l’organisation.

L’identité professionnelle intègre à la fois le concept d’occupational identity, c’est-à-dire le sentiment d’appartenance à une profession et ses différentes obligations (Skorikov et Vondracek, 2011) et celui de work identity, c’est-à-dire les significations du travail pour le travailleur et les autres (Miscenko et Day, 2016). Par leur travail, les chercheurs montrent d’emblée la complexité de la gestion des identités religieuses dans le contexte du travail, car il s’agit pour les organisations de garantir l’expression de l’identité religieuse sans renier l’intérêt de l’organisation, et pour les personnes, de réussir à articuler leur religiosité avec leur professionnalité (Honoré et al., 2019 ; Héliot et al., 2020). Cette complexité peut d’ailleurs se traduire par des conflits interindividuels lorsque les personnes qui expriment leur religion ont le sentiment que leur identité religieuse n’est pas respectée dans le cadre de leur travail (Ghumman et al., 2016 ; Honoré, 2022b).

2.1.2. Gestion individuelle vs gestion organisationnelle de la conciliation identitaire

Plusieurs travaux font état de pratiques d’encadrement de l’expression religieuse dans le contexte du travail, à l’appui d’outils de gestion, de discours et de pratiques managériales qui forment une posture, c’est-à-dire un ensemble de règles plus ou moins partagé et cohérent, dont le but est de définir les conditions de l’expression religieuse au travail dans un contexte donné (Galindo et Zannad, 2015 ; Gaillard, 2022). Ces pratiques de régulation de l’expression religieuse au travail sont notamment de plus en plus nombreuses dans le contexte de la France (Honoré, 2022a). Devant ces régulations, des comportements plus individuels sont également étudiés en réaction. Chenigle et ses co-auteurs (2023), par exemple, montrent des stratégies de dissimulation du voile pour les candidates musulmanes lors de la vie professionnelle.

De façon plus générale, de nombreux chercheurs étudient le phénomène à travers le prisme des types de faits religieux : par exemple, le port du voile, les demandes d’absence, l’exercice ou les demandes de prière, l’adaptation des horaires pour le jeûne, etc. (Honoré, 2022a). Ces mêmes travaux abordent la question soit sous l’angle des apports et des limites, des opportunités et des risques de l’expression religieuse au travail (Benefiel et al., 2014 ; Héliot et al., 2020). L’expression religieuse y est le plus souvent considérée comme une suite d’événements à catégoriser et plus ou moins à réguler selon qu’on la considère comme une ressource ou une contrainte (Volia et al., 2022), ou qu’ils sont considérés comme déviants dans une situation donnée (Honoré, 2022b). Le manager de proximité occupe un rôle singulier en la matière (Cintas et al., 2020), car il doit gérer l’alignement entre le discours de l’organisation et les situations de travail (Gaillard et Meier, 2023).

En d’autres termes, comme le soulignent Héliot et al. (2021), les politiques organisationnelles n’abordent que rarement la question de l’interaction dynamique entre l’identité religieuse et l’identité professionnelle, et le niveau individuel de conciliation est trop peu étudié par la recherche (Honoré et al., 2019). Le modèle de Gebert et al. (2014), qui vise à expliquer comment l’expression des identités religieuses dans le milieu professionnel peut entraîner des conflits relationnels au sein des équipes est un bon exemple, car il considère que l’expression religieuse conduit à des processus de catégorisation sociale, où les individus se divisent en groupes en fonction de leurs appartenances religieuses respectives, réputées stables et peu évolutives. Pour autant, le modèle encourage une plus grande prise en compte du contexte social et sociétal, car il influence le processus de catégorisation sociale, notamment selon la religion ou la pratique religieuse concernée.

2.1.3. Indifférenciation des pratiques et spécificités d’une religion : le cas des salariés musulmans en France

Héliot et al. (2020) ont indiqué que des religions spécifiques peuvent être favorisées ou stigmatisées en fonction des normes sociales dominantes lors du processus de conciliation entre religiosité et professionnalité. En ce sens, les travaux de Hennekam et al. (2018) ou encore de Cintas et al. (2020) abordent également la spécificité du contexte français, au sein duquel la religion occupe une place particulière, notamment du fait du principe de laïcité, et où l’islam est une religion plus émergente qui détonne avec le processus de sécularisation à l’oeuvre depuis plusieurs décennies (e.g., pratique fortement ritualisée, part de pratiquants plus forte que dans la population générale).

Ce contexte sociétal et national — négligé dans la littérature (Gebert et al., 2014 ; Praveen Parboteeah et al., 2009) — influence et complexifie la régulation, d’autant qu’il ne s’agit pas seulement d’une tendance ressentie : en tant qu’identité religieuse stigmatisée, il semble en effet que l’identité religieuse musulmane soit l’objet de comportements et pratiques de régulation spécifiques (Chenigle et al., 2023) qui les expose davantage aux discriminations (Ghumman et al., 2013 ; Valfort, 2017) et à des relations et formes d’emploi plus précaires (Gaillard, 2021 ; Gaillard et Galière, 2024).

Cependant, les personnes converties à cette religion, qui représentent une part significative des croyants actifs et peuvent être catégorisées socialement comme des « traîtres » à leur appartenance sociale d’origine (Le Pape et al., 2017 : 4), n’ont pas été étudiées spécifiquement pour comprendre les effets de ce processus de transition identitaire sur la relation d’emploi, alors qu’une telle étude permettrait de mettre l’accent sur le lien dynamique entre gestion individuelle et gestion organisationnelle du fait religieux, dans le cas d’une identité religieuse stigmatisée.

2.2. La transition identitaire religieuse : réconcilier l’identité en mouvement par le job-crafting?

2.2.1. Les processus de transition et de révélation identitaires au travail

Dans un examen récent de la littérature sur les transitions, abordant la question des transitions identitaires, George et al. (2022) ont montré tout l’intérêt de se focaliser sur l’étude de l’expérience de la transition et de sortir des approches uniquement psychologiques. Les transitions identitaires peuvent concerner le domaine du travail (travail, métier, etc.), mais aussi le domaine hors travail (genre, parentalité, religion). Les effets des premiers sur les seconds sont étudiés, mais aussi les effets inverses (e.g. transition de genre sur le travail ; départ à la retraite sur la vie de famille, etc.).

La transition identitaire peut poser la question de la révélation identitaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’une identité stigmatisée — et cela est le cas de l’identité religieuse musulmane (Chenigle et al., 2023) —, et pose la question des conséquences de cette révélation selon la visibilité du stigmate, les facteurs environnementaux, mais aussi des facteurs psychologiques (Ragins, 2008). Cette révélation est influencée par des facteurs tels que le degré de perturbation de l’identité pour les autres, la perception de la dangerosité de l’individu ou encore l’origine de l’identité (Jones et al., 1984), et peut conduire à des incohérences de divulgation entre la vie professionnelle et la vie personnelle par exemple, qui conduire à un sentiment d’exclusion ou encore à percevoir le message selon lequel l’individu doit s’assimiler au sein de l’environnement de travail (Shore et al., 2011).

Ahmad et al. (2021) ont en ce sens indiqué que la question de la révélation de l’identité religieuse dans le contexte du travail était liée à des facteurs qui ne sont pas seulement organisationnels et ont invité les chercheurs à poursuivre les travaux sur la révélation de cette facette de l’identité, ce à quoi cette recherche vise à contribuer.

2.2.2. Les attributs traditionnels de la transition identitaire appliqués à la transition religieuse

Le processus de transition se caractérise par une période prétransition, et pour comprendre l’expérience de la transition, George et al. (2022) recommandent de prendre en compte trois éléments : (1) les effets du non-travail sur le travail et inversement ; (2) les types de mouvements (psychologiques, physiques, relationnels, comportementaux) ; et (3) les effets sur les réseaux sociaux (retombées positives et négatives sur les autres ; transitions collatérales). Les travaux fondateurs de Ebaugh (1988) et Ashforth (2000) mettent de l’avant des attributs communs aux transitions identitaires qui permettent de les caractériser : le caractère volontaire, la dimension individuelle ou collective, la désirabilité sociale, la réversibilité ou encore la durée.

La transition de l’identité religieuse vers l’islam dans le contexte de la France est considérée ici comme un processus volontaire, individuel dans le contexte du travail, faisant l’objet d’une faible désirabilité sociale dans les équipes multiconfessionnelles et les organisations non affinitaires, réversible et de durée non déterminée. Les mouvements induits sont psychologiques, et potentiellement comportementaux (par exemple, les pratiques), relationnels (par exemple, les repas en commun) et physiques (par exemple, les signes). Les effets potentiels sur le travail touchent par exemple au réexamen de la compatibilité cognitive et pratique de l’activité de travail et de son organisation. Enfin, la transition identitaire religieuse implique également des transitions collatérales au sein du réseau familial et du réseau amical, avec des conséquences variées.

2.2.3. Le job-crafting au service de la réconciliation identitaire ?

Au regard de la complexité de la transition identitaire religieuse vers une religion comme l’islam et dans le contexte de la France, et pour atteindre une meilleure compréhension de cette expérience, nous positionnons cette recherche du point de vue des salariés qui se convertissent, pour mieux comprendre comment la relation entre l’identité nouvelle et une professionnalité stable est réconciliée ou non, et comment l’identité religieuse influence l’identité et le rôle professionnel, parfois en l’intégrant (Lynn et al., 2011). Pour cela, nous prenons le job-crafting (JC) comme perspective théorique, c’est-à-dire « les changements matériels et cognitifs que les individus opèrent dans les tâches ou les limites relationnelles de leur travail » (Wrzesniewski et Dutton, 2001 : 279).

Le recours à cette approche théorique se justifie par le fait que le job-crafting a été mobilisé pour étudier les démarches individuelles qui visent à mieux assurer le person-job fit (Lazazzara et al., 2020 ; Niessen et al., 2016 ; Kristof-Brown et al., 2005). Par ailleurs, Bruning et Campion (2018) ont rappelé les caractéristiques pour qu’un comportement soit qualifié de job-crafting : le bénéfice à la personne qui craft ; son caractère volontaire et destiné à apporter un changement à son travail ; un changement significatif et perceptible dans la tâche ou les dimensions sociales ou cognitives de l’emploi, et enfin, sa permanence. D’ailleurs, cette approche a déjà été mobilisée pour étudier des transitions professionnelles et personnelles, par exemple pour faire face à une réduction de temps de travail (Gascoigne et Kelliher, 2018), au passage brutal au télétravail (Birman et al., 2024) ou encore pour composer avec le vieillissement (Kooij et al., 2015).

Ainsi, nous inscrivons ici dans la lignée des travaux récents qui considèrent les deux principales formes du job-crafting de rapprochement (« approach ») et d’évitement (« avoidance ») du job-crafting, ainsi que les deux principales attitudes – réactives ou proactives (Lazazzara et al., 2020), et nous cherchons à comprendre comment le job-crafting est pratiqué par les salariés en transition identitaire religieuse pour réconcilier leur identité religieuse avec leur identité professionnelle. Cette question de recherche permettra d’aborder les effets de la transition identitaire sur le rapport au travail, mais aussi sur l’exercice du travail, en prenant en compte les changements non initialement négociés. Ce faisant, nous considérerons l’expression religieuse au travail de façon originale et dynamique à travers le cas des salariés convertis à l’islam dans le contexte français, ce qui permet également une approche plus expérientielle de la réconciliation identitaire, en examinant le job-crafting comme un moyen permettant d’atteindre le person-job fit, quand l’identité personnelle évolue.

3. Méthodologie

Nous avons choisi une méthodologie de recherche qualitative pour sortir des visions statiques de l’expression religieuse au travail, qui peuvent occulter les dynamiques intra-individuelles en considérant l’appartenance religieuse comme stable ou réductible aux faits, et interindividuelles, par exemple en la déconnectant des perceptions des collègues de travail. Pour étudier cette transition, nous avons retenu un design de recherche longitudinal, comme recommandé par Follmer et al. (2020) et identifié dans la littérature sur la gestion des transitions identitaires dans le travail (par exemple, Ibarra et Barbulescu, 2010 ; King, 2017 ; Hennekam et Ladge, 2023).

Plus précisément, nous avons procédé à des entretiens avec des personnes récemment converties à la religion musulmane. Pour accéder à ces personnes, nous sommes entrés en contact par courrier électronique et par téléphone avec plusieurs associations cultuelles qui gèrent des mosquées ou des salles de prière et pratiquent des cérémonies de conversion religieuse en délivrant des certificats de conversion. Trois associations ont donné leur accord pour nous mettre en relation avec des personnes très récemment converties (moins d’un mois), après avoir obtenu le leur. Cette mise en relation par le réseau religieux prescripteur nous a permis d’accéder directement aux sujets, grâce à un intermédiaire de confiance. Son caractère novateur se justifie par les difficultés à accéder à un terrain aussi sensible (Follmer et al., 2020 ; Honoré et al., 2019). La réalisation de l’étude respecte le double anonymat, celui des associations et celui des répondants.

Nous avons donc obtenu l’accord de 32 convertis, avec qui nous voulions réaliser des entretiens semi-directifs entre décembre 2021 et février 2022, avec trois entretiens à M, M+3 et M+9. Sur les 26 personnes ayant finalement intégré le protocole, seules 23 sont allées jusqu’à son terme et 22 (voir Annexe 1) ont donné une validation totale des récits transmis (3 demandes de modifications mineures, 1 absence de réponse). Parmi les 3 démissionnaires, 2 ne répondaient plus après le deuxième entretien et 1 a souhaité sortir du protocole et a demandé la suppression des données collectées, ayant décidé de quitter la religion musulmane en cours de protocole.

La grande majorité des répondants (19 sur 22) est issue d’une famille athée ou catholique non pratiquante. Les autres sont issus de familles plus ferventes se rattachant à d’autres cultes (i.e., église évangélique) ou, au contraire, n’ont pas du tout été éduqués dans la pratique religieuse, mais avaient des parents qui se définissent comme musulmans. Ces derniers se définissent comme convertis, mais sont également parfois appelés « born again » (e.g. Blom, 2017) en raison de leur retour à la religion de leurs parents dans une pratique plus fervente. Les femmes sont sous-représentées dans l’échantillon, car elles ne sont que 7 sur 22, ce qui s’explique par les mises en relation par les associations contactées, toutes dirigées par des hommes et qui nous ont plus naturellement orientés vers des hommes. Les données sont donc 22 récits individuels, construits à partir de 66 entretiens semi-directifs conduits sur 1 an.

Professionnellement, nous avons également souhaité être mis en contact avec des personnes déjà en poste au moment de leur conversion et toujours en poste dans la même entreprise, au moins au début du protocole d’enquête. Nous nous focalisons sur la transition identitaire en cours de contrat de travail et non spécifiquement, par exemple, sur les effets de la transition sur la mobilité ou la carrière.

Le premier entretien avait pour objectif d’étudier la phase que nous appellerons anticipatoire, c’est-à-dire avant la révélation de la transition ou l’expérience de cette transition au travail. Les deux entretiens suivants avaient pour but d’étudier de façon stabilisée la phase expérientielle, c’est-à-dire celle au cours de laquelle la personne expérimente sa nouvelle identité dans le contexte du travail. Enfin, à 12 mois, nous avons transmis une synthèse de l’ensemble des éléments collectés à chaque individu, dans le but d’obtenir d’éventuels retours ou demandes de correction des faits (Figure 1).

Figure 1

Le protocole de collecte des données

En ligne avec les recommandations de Patton (1990) et de Miles et Huberman (2003), nous avons privilégié une posture de neutralité empathique, et un protocole itératif dans l’analyse des données dans le but de le mettre en visibilité par une schématisation processuelle en phase avec notre objectif de compréhension.

D’une durée moyenne de 38 minutes, avec un pic haut de 48 minutes pour l’entretien 1 et 31 minutes pour l’entretien 3, les entretiens étaient conduits en suivant un guide d’entretien construit pour chaque étape, à partir de la littérature sur l’expression religieuse, celle sur les transitions identitaires et enfin celle sur le job-crafting. Les thématiques abordées sont les suivantes selon les moments du protocole : rapport à la religion (E1), rôle de la communauté religieuse et de la famille (E1), contexte organisationnel (E1), impacts perçus de la transition sur le travail (E1), impacts réels de la transition sur le travail (E2 et E3), expérience identitaire en situation de travail (E2 et E3), rôle du job-crafting dans l’expérience de transition identitaire (E2 et E3), conséquences de l’expérience identitaire sur les choix professionnels (E2 et E3). Pour analyser les données, nous avons distingué d’une part les phases de révélation telles qu’envisagées par le travail récent d’Hennekam et Ladge (2023) dans un premier codage qui correspondait, puis dans un deuxième, le rôle du job-crafting et ses formes, en nous concentrant particulièrement sur les entretiens 2 et 3. Ce codage a été accompagné de débriefings par les pairs avec deux collègues. Il est à noter que notre intuition concernant la pertinence des travaux sur le job-crafting pour comprendre notre objet de recherche est apparue au cours de la réalisation des premiers entretiens de l’étape 1, lors des échanges avec une collègue pour préparer les entretiens de l’étape 2.

Ces entretiens dits rétrospectifs sont exposés à l’oubli et à la rationalisation a posteriori par les personnes interrogées, intentionnelles ou non (Golden, 1992), que nous avons ajouté la dernière étape de validation par le sujet du récit collecté. Ce récit synthétique a été construit à partir de tendances stables pour chaque répondant, et pour chacun d’entre eux, nous avons identifié une intention identitaire, une stratégie de révélation, et des formes de job-crafting associées. Au total, nous avons eu deux retours qui demandaient des modifications relatives à l’intention identitaire, qui ne perturbent pas nos interprétations.

4. Résultats

4.1. Un processus expérientiel de la nouvelle identité en deux phases

4.1.1. Une première phase anticipatoire

L’expérience de la transition identitaire au travail apparaît comme une séquence composée elle-même de deux processus. Le premier conduit à l’élaboration par la personne d’une intention identitaire, qui est le fruit d’une anticipation des effets de la transition identitaire sur son identité professionnelle et son travail. Des éléments individuels entrent en jeu, comme le niveau de religiosité, la stabilité de l’identité religieuse, le soutien de la communauté religieuse et celui de la famille.

Pour illustrer, plusieurs répondants affirment que la non-acceptation de leur conversion par leur famille les fait douter de leur identité religieuse, malgré le soutien de la communauté religieuse nouvelle, et les rend hésitants sur la posture à adopter dans le cadre du travail : « Clairement, quand ton père te dit que t’es plus son fils et que ta mère se met à pleurer [ndla : après l’annonce de la conversion], même si tu sais qu’ils vont finir par entendre raison, tu as tendance à te dire que tout le monde va réagir pareil. […] L’islam a une image catastrophique en France » (Alain, 1). Les ressources familiales et notamment le soutien apporté par la famille prédisposent l’intention identitaire de dévoilement. De la même manière, les ressources de la communauté religieuse apparaissent comme un élément important influençant l’intention identitaire : « je demandais beaucoup de conseils à la mosquée, […], et forcément à la mosquée, on ne va pas te dire de délaisser ta religion » (Maxime, 22). Des éléments plus individuels comme la religiosité et la stabilité de l’identité religieuse contribuent également à façonner l’intention identitaire : « je suis à un moment de ma vie où je sais la place que la religion a dans ma vie et je sais aussi que ça ne va pas changer « (Pia, 4).

Au-delà de ces éléments individuels et en dehors de l’entreprise, certains éléments organisationnels entrent également en jeu, comme les impacts perçus de la conversion sur le travail (« je savais que cela allait être compliqué, ça ne colle pas avec mon boulot dans la banque, ça allait vraiment changer ma façon de travailler, des choses que je ne pourrais plus faire en fait « ; Eric, 7), sur les relations avec les collègues (« dans mon taff les relations c’est tout le temps, le collaboratif, on se connaît bien, on se soutient beaucoup, je voulais pas perdre ça, donc c’est clair que je partais dans l’idée de négocier des choses, mais aussi que je pourrais lâcher sur d’autres si besoin« ; Simon, 11), la posture de l’entreprise (« je n’ai pas trop cogité, je sais que dans la boîte tout le monde est ouvert, c’est international, ça ne m’a pas inquiété et j’ai pas forcément eu à anticiper une grosse stratégie, car ils soutiennent la diversité en général « ; Guy, 10) ou encore la perception du contexte sociétal (« L’islam a une image catastrophique en France, et avec les attentats, les barbus un peu trop rigides, le contexte est mauvais pour faire ce choix, je me suis dit que je serai flexible, pas le choix« ; Alain, 1).

Deux éléments plus marginaux apparaissent chez plusieurs répondants (12 sur 22), et correspondent à la crainte d’être perçu comme « un traître » ; « un vendu » (3 sur 12) ; ou encore comme un « islamiste » ; « radicalisé » (9 sur 12). Plus généralement, le ressenti d’exclusion potentielle est largement partagé. Ce ressenti a des effets ambivalents, renforçant l’intention d’affirmation de l’identité religieuse, soit au contraire l’atténuant. Les éléments saillants sont synthétisés dans la figure suivante (Figure 2).

Figure 2

Phase anticipatoire de la réconciliation identitaire

4.1.2. Une seconde phase expérientielle avec des conséquences sur les choix professionnels

Dans la seconde phase, l’individu confronte son intention identitaire au contexte de travail. Cette phase est dite active et interactive, c’est-à-dire que l’individu expérimente et travaille la conciliation entre son identité personnelle nouvelle et son identité professionnelle : « Il y a ce que tu te fais comme film dans ta tête, et puis il y a le réel, pour moi c’était compliqué. […] En fait c’était moins flexible que ce que je pensais, et les gens étaient moins open que je le croyais. […] Tu te prends le réel en pleine face, j’avoue, et soit tu t’adaptes soit ça finit mal » (Sophie, 16). Concrètement, l’expérience du contexte d’entreprise va être plus ou moins en friction avec l’intention identitaire initiale, principalement élaborée à partir de facteurs externes à l’entreprise ou de perceptions anticipées. Ainsi, quatre facteurs viennent se confronter à l’intention identitaire :

-

(1) La flexibilité organisationnelle : l’environnement de travail, et notamment la flexibilité des règles, des processus, facilite l’articulation entre intention identitaire et expérience du contexte (« on croit souvent que notre métier [i.e. livreur] est contraignant, mais au-delà des cadences fortes, on a une grande liberté d’organisation, sur les pauses aussi, sur ce qu’on fait dans le camion [rires] , j’ai tout de suite vu que je pouvais pratiquer sans rien risquer, ou en tout cas sans que cela ne gêne mon travail »; Catherine, 15).

-

(2) L’autonomie dans le travail : L’autonomie dans le travail, les marges de manoeuvre dans le contenu du travail permettent également une expérience du contexte de travail sans frictions avec l’intention identitaire (« franchement, c’était progressif, mais l’autonomie que j’ai dans mon travail et l’utilisation des bureaux est un vrai avantage » ; Thomas, 20).

-

(3) Les réactions des collègues : Les réactions des collègues, plus ou moins restrictives ou inclusives aux nouveaux comportements visibles liés à la transition identitaire influencent l’expérience identitaire (« Mon chef partageait la même religion que je venais d’adopter, […], il m’a tout de suite compris, et a cherché à me trouver des espaces pour ma pratique dans le cadre du travail, je me suis senti soutenu »; Julio, 12)

-

(4) Les réactions des supérieurs : Les réactions des supérieurs, plus ou moins restrictives ou inclusives aux nouveaux comportements visibles liés à la transition identitaire influencent l’expérience identitaire (« J’ai très vite compris que ça ne passerait pas avec mon chef, je voyais chaque jour qu’il n’y avait pas la place, qu’il ne comprenait pas, et que les tensions allaient grandir encore » ; Sophie, 16).

Figure 3

Phase expérientielle de la réconciliation identitaire

Ce processus expérientiel (Figure 3) est de durée variable (quelques jours à plusieurs mois), et va influencer les conséquences de l’expérience identitaire. Nous distinguons quatre grands types de conséquences sur la conciliation entre identité professionnelle et identité religieuse (Tableau 1).

Tableau 1

Types de conséquences sur l’identité religieuse

La figure suivante synthétise l’intention et l’expérience identitaires, ainsi que leurs conséquences sur la conciliation entre l’identité religieuse et l’identité professionnelle (Figure 4).

Figure 4

L’expérience de transition identitaire au travail et ses conséquences

4.2. Entre la transition identitaire et ses conséquences, du job-crafting ?

4.2.1. Le rôle du job-crafting dans la transition identitaire religieuse au travail

Les nouveaux convertis réalisent des adaptations délibérées de leur emploi, et c’est la réussite ou l’échec de ce processus adaptatif qui déterminera les conséquences de la transition sur les choix professionnels. Tout d’abord, nous constatons deux grands choix parmi les répondants. Certains vont décider de révéler cette identité nouvelle (« Comment cacher un truc pareil ? C’est tellement influent sur la vie ? Ça change un peu tout. Et moi mon métier c’est important, j’aime bien avoir des relations de confiance » ; Simon, 11) et d’autres, de la dissimuler (« Mon éducation me fait penser que la religion c’est à la maison, mon père était bien contre les religions, et j’ai gardé ça dans ma tête, ce n’est peut-être pas bien, mais c’est comme cela » ; Paul, 5). Parfois, la dissimulation est impossible, c’est notamment le cas des femmes qui décident de porter le voile après leur conversion. Dans d’autres cas encore, la révélation est partielle, s’appuyant sur certains collègues proches ou un supérieur de confiance.

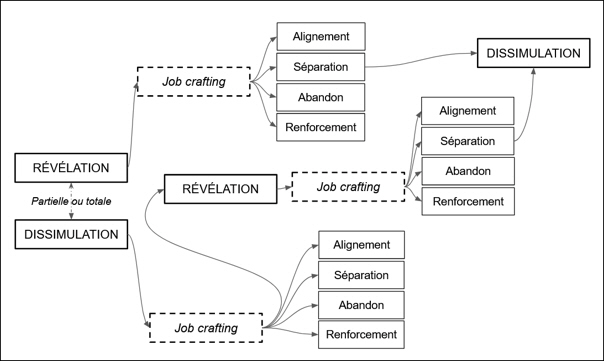

Pour chacun de ces choix, le job-crafting peut jouer des rôles divers, et prendre des formes plus ou moins officielles et négociées. Très concrètement, le job-crafting peut être mobilisé pour accompagner la révélation ou pour accompagner la dissimulation. Il permet, en s’inscrivant dans le processus itératif d’expérience identitaire, de tester la place que peut prendre la nouvelle identité religieuse dans la nouvelle articulation religiosité et professionnalité. Il permet aussi, lorsque la dissimulation est suivie d’une révélation, de stabiliser la réconciliation entre religion et travail. La figure suivante schématise les rôles que peut prendre le job-crafting dans l’expérience de la transition identitaire au travail (Figure 5).

Figure 5

Les rôles du job-crafting dans la transition identitaire

4.2.2. La nature et la forme du job-crafting dans la transition identitaire religieuse au travail

Au-delà des rôles que peut jouer le job-crafting dans la transition identitaire, nous avons également pu déceler les formes de job-crafting mobilisées par les participants à l’étude. Pour présenter les résultats, nous mobilisons les formes telles qu’identifiées par Lazazzara et al. (2020), et nous les illustrons (Tableau 2).

Tableau 2

Les formes de job-crafting rencontrées, adaptées de Lazazzara et al. (2020)

Plus généralement, les résultats permettent de mettre de l’avant des formes de job-crafting plus souvent liées aux types de conciliation identitaire, des facteurs organisationnels repérés dans différentes situations, et les conséquences sur la relation identité professionnelle-identité religieuse (Tableau 3).

Tableau 3

Synthèse des résultats

Pour terminer, nous constatons que le job-crafting joue un rôle important dans le processus de conciliation entre identité et professionnalité, avec des conséquences variées sur cette conciliation et donc sur la relation d’emploi. Lorsque la flexibilité organisationnelle est grande, le job-crafting peut être officieux et paradoxalement conduire à l’invisibilisation de l’identité religieuse dans le contexte du travail. Lorsque le contexte organisationnel nécessite un travail identitaire plus fort, il semble que cela encourage la révélation, et permette de stabiliser les possibles et impossibles, au profit d’une relation d’emploi pérenne. De même, il est difficile de déterminer si le job-crafting est motivé par la conversion ou s’il est le résultat d’une réaction à la nouvelle perception de la posture de l’organisation concernant l’expression religieuse.

5. Discussion

Les résultats confirment l’influence du contexte culturel et sociétal sur le processus de révélation identitaire au travail (Follmer et al., 2020). C’est particulièrement la place de la religion musulmane dans la société française qui est citée, et qui influence la construction de l’intention identitaire à côté d’autres facteurs anticipés par les personnes, ce qui répond à l’appel de la littérature (Praveen Parboteeah et al., 2009 ; George et al., 2022). Nous montrons également que considérer l’expression religieuse au travail en dehors d’une perspective dynamique comme le font certains modèles (e.g., Gebert et al., 2014) peut conduire à occulter une partie du phénomène.

À ce titre, c’est la littérature sur le job-crafting qui permet de considérer ces nouvelles manières de concilier le travail et la foi (Lynn et al., 2011), parfois même en les faisant co-évoluer vers la conciliation. Des travaux récents montrent d’ailleurs des effets ambivalents de la révélation identitaire dans le contexte professionnel (Ahmad et al., 2021 ; Chenigle et al., 2023), et cette étude confirme des réactions très disparates selon les contextes organisationnels, malgré un contexte sociétal commun. Le rôle du soutien, par les collègues ou l’entourage (Ragins, 2008), est très clairement mis de l’avant comme influent sur l’intention identitaire et l’expérience qui la suit, et permet par exemple de réduire ou d’augmenter les craintes de mauvaises réactions à la nouvelle identité religieuse (Ahmad et al., 2021).

Concernant les effets sur la conciliation entre identité religieuse et identité professionnelle, le type de poste (Ghumman et al., 2013) semble par exemple occuper une place importante, et notamment son lien avec le service aux autres. La dimension cognitive du crafting (Wrzesniewski et Dutton, 2001) ressort particulièrement dans ce type de situations, et permet la co-évolution des identités, de façon positive pour les personnes, et avec de faibles conséquences sur la façon de travailler. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la perception du contexte organisationnel évolue parfois en lien avec l’identité religieuse, par exemple lorsque ce contexte est perçu comme nouvellement contraignant (Honoré, 2022b), ce qui confirme le caractère dynamique et réversible des perceptions individuelles des postures organisationnelles de régulation du fait religieux (Galindo et Zannad, 2015). Ce point n’est pas neutre du point de vue des travaux sur les motivations à crafter (Lazazzara et al., 2020), qui présentent le job-crafting réactif comme résultant d’une réaction au changement organisationnel, alors qu’il s’agit dans notre cas d’une réaction à un changement identitaire personnel qui influence la perception des règles organisationnelles, qui elles ne changent pas. Il s’agit donc d’un comportement réactif à un changement interne, ce qui ouvre la possibilité d’une troisième voie entre job-crafting réactif et proactif.

Dans ce cadre, la réussite du processus de job-crafting est relativement incertaine et difficile à prévoir, et peut conduire au maintien dans les organisations, si la flexibilité organisationnelle est garantie (Cintas et al., 2020) ou encore le soutien des collègues et supérieurs (Lazazzara et al., 2020), et même à pérenniser la relation entre l’individu à son organisation et renforcer le sens de son travail (Fuller et Unwin, 2018). L’invisibilisation de l’expression par la flexibilité organisationnelle est d’ailleurs un résultat relativement contre-intuitif, car la littérature va plutôt dans le sens d’une relation entre environnement contraignant et invisibilisation (Galindo et Zannad, 2015 ; Honoré, 2022b). Enfin, si le processus de job-crafting échoue, et parfois après des tentatives d’adaptation, les salariés peuvent choisir de quitter l’organisation (Gaillard, 2021 ; Honoré, 2022b), le person-job fit n’étant plus assuré (Niesen et al., 2016), mais aussi de séparer les deux identités, sans certitude sur la durabilité de la relation d’emploi.

6. Conclusion

Les résultats mettent en évidence une grande variété de formes de job-crafting qui conduisent à quatre grandes conséquences sur la conciliation entre religion et profession à la suite de l’expérience de la transition identitaire (le renforcement, l’alignement, la séparation et l’abandon). Sur le plan des implications pour la pratique, comprendre ces processus et mettre en place des dispositifs de flexibilité organisationnelle peut aider à absorber ces transitions et à maintenir les employés dans l’organisation, en particulier dans les organisations qui veulent promouvoir des conditions dans lesquelles les employés peuvent se sentir habilités à apporter leur authentique personnalité et leur pleine identité au travail (Shore et al., 2011 ; Follmer, 2020). Cependant, si la transition modifie de manière significative le contenu du travail, maintenir l’employé peut s’avérer difficile sans recherche de compromis réciproques. Dans le cas de comportements non transgressifs (Honoré, 2022b), les entreprises peuvent prévoir des modalités d’accompagnement pour les personnes cherchant un meilleur équilibre entre religion et travail, et se demander s’il faut intégrer les demandes religieuses au travail ou organiser des accommodements marginaux sans toucher au travail et à son contenu. La conversion peut également avoir des effets cognitifs difficiles à anticiper, et même à déceler du point de vue de l’organisation. De même, l’évolution de la religiosité propre au processus de conversion religieuse pourrait rendre plus ou moins temporaire la réconciliation identitaire, ce qui devra également être étudié. Enfin, cette recherche connecte l’identité religieuse, l’identité professionnelle et le contenu du travail, ce qui peut faire l’objet d’un programme de recherche plus large.

Appendices

Annexe

Annexe 1 : Tableau des répondants

Note

Bibliographie

- Ashforth, B. (2000). Role transitions in organizational life: An identity-based perspective. Routledge.

- Benefiel, M., Fry, L. W., & Geigle, D. (2014). Spirituality and religion in the workplace: History, theory, and research. Psychology of Religion and Spirituality, 6(3), 175–187.

- Birman, N. A., Katz-Navon, T., Vashdi, D., & Hofstetter, H. (2024). Remotely engaged—The role of job crafting in the change of employees' engagement after an abrupt transition to remote work. Frontiers in Organizational Psychology, 2.

- Blom, A. (2017). Emotions and the micro-foundations of religious activism: The bitter-sweet experiences of ‘born-again’ Muslims in Pakistan. The Indian Economic & Social History Review, 54(1), 123–145.

- Bruning, P. F., & Campion, M. A. (2018). A role–resource approach–avoidance model of job crafting: A multimethod integration and extension of job crafting theory. Academy of Management Journal, 61(2), 499–522.

- Chenigle, S., Grima, F., & Prud’homme, L. (2023). Anticipating identity management decision-making process: The case of hijab disclosure to managers through the study of time and space. Group & Organization Management.

- Cintas, C., Heliot, Y., & Sprimont, P. A. (2020). Religious accommodation in France: Decoding managers' behaviour. Employee Relations: The International Journal, 43(1), 83–107.

- Ebaugh, H. R. F. (1988). Becoming an ex: The process of role exit. University of Chicago Press.

- Follmer, K. B., Sabat, I. E., & Siuta, R. L. (2020). Disclosure of stigmatized identities at work: An interdisciplinary review and agenda for future research. Journal of Organizational Behavior, 41, 169–184.

- Fuller, A., & Unwin, L. (2017). Job crafting and identity in low-grade work: How hospital porters redefine the value of their work and expertise. Vocations and Learning, 10, 307–324.

- Gaillard, H. (2021). Entrepreneuriat et religion : vers une mutation affinitaire du marché du travail ? Le sentiment d’exclusion en question. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 26 (67), 5-21.

- Gaillard, H. (2022). Managing religion at work: a necessary distinction between words and deeds. A multiple case study of the postures facing religious expression in French organizations. Employee Relations: The International Journal, 44(4), 744-763.

- Gaillard, H., & Galière, S. (2024). Resistance to economic exploitation or religious oppression? A sociomaterial analysis of the agency of Muslim food-delivery workers facing algorithmic management, Organization, 0(0). https://doi.org/10.1177/13505084241296821

- Gaillard, H., Galindo, G., & Honoré, L. (2022). Religion, fait religieux et management : Diagnostic et perspectives. Caen : Éditions EMS.

- Gaillard, H., & Meier, O. (2023). Le management comme système quasi juridictionnel. Revue française de gestion, 308 (1), 15-36.

- Galindo, G., & Zannad, H. (2015). Large French companies facing religious issues: Proposition of a grid to decrypt their postures. RIMHE: Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 19(4), 41–55.

- Gascoigne, C., & Kelliher, C. (2018). The transition to part-time: How professionals negotiate ‘reduced time and workload’ i-deals and craft their jobs. Human Relations, 71(1), 103–125. https://doi.org/10.1177/0018726717722394

- Gebert, D., Boerner, S., Kearney, E., King, J. E., Zhang, K., & Song, L. J. (2014). Expressing religious identities in the workplace: Analyzing a neglected diversity dimension. Human Relations, 67, 543–563.

- George, M. M., Wittman, S., & Rockmann, K. W. (2022). Transitioning the study of role transitions: From an attribute-based to an experience-based approach. Academy of Management Annals, 16(1), 102–133.

- Ghumman, S., Ryan, A. M., Barclay, L. A., & Markel, K. S. (2013). Religious discrimination in the workplace: A review and examination of current and future trends. Journal of Business and Psychology, 28, 439–454.

- Ghumman, S., Ryan, A. M., & Park, J. S. (2016). Religious harassment in the workplace: An examination of observer intervention. Journal of Organizational Behavior, 37, 279–306.

- Golden, K. A. (1992). The individual and organizational culture: Strategies for actions in highly-ordered contexts. Journal of Management Studies, 29, 1–21.

- Guillet, O. (2022). Fait religieux et comportements des managers de proximité : étude des facteurs explicatifs. Résultats d’une étude exploratoire dans le contexte français. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, Vol. XXVIII (73), 5-35.

- Héliot, Y., Gleibs, I. H., Coyle, A., Rousseau, D. M., & Rojon, C. (2020). Religious identity in the workplace: A systematic review, research agenda, and practical implications. Human Resource Management, 59(2), 153–173.

- Hennekam, S., & Ladge, J. J. (2023). Free to be me? Evolving gender expression and the dynamic interplay between authenticity and the desire to be accepted at work. Academy of Management Journal, 66(5), 1529-1553.

- Hennekam, S., Peterson, J., Tahssain-Gay, L., & Dumazert, J. P. (2018). Managing religious diversity in secular organizations in France. Employee Relations, 40(5), 746–761.

- Honoré, L. (2022a). Religion au travail : Croire au dialogue. Baromètre de l’expression religieuse au travail. Institut Montaigne.

- Honoré, L. (2022b). La religion au travail : Quelles réactions des salariés pratiquants après le conflit ? Revue française de gestion, 306, 11–29.

- Honoré, L., Galindo, G., & Zannad, H. (2019). Religion et management : État des lieux et perspectives de recherche sur un sujet sensible. Revue française de gestion, 281, 59–77.

- Ibarra, H., & Barbulescu, R. (2010). Identity as narrative: Prevalence, effectiveness, and consequences of narrative identity work in macro work role transitions. Academy of management review, 35(1), 135-154.

- Jones, E. E., Farina, A., Hastorf, A. H., Markus, H., Miller, D. T., & Scott, R. A. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. W. H. Freeman and Company.

- King, E. B., Mohr, J. J., Peddie, C. I., Jones, K. P., & Kendra, M. (2017). Predictors of identity management: An exploratory experience-sampling study of lesbian, gay, and bisexual workers. Journal of Management, 43(2), 476–502.

- Kooij, D. T., Tims, M., & Kanfer, R. (2015). Successful aging at work: The role of job crafting. In Aging workers and the employee-employer relationship (pp. 145–161).

- Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals’ fit at work: A meta-analysis of person–job, person–organization, person–group, and person–supervisor fit. Personnel Psychology, 58(2), 281–342.

- Lazazzara, A., Tims, M., & de Gennaro, D. (2020). The process of reinventing a job: A meta-synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior, 116.

- Le Pape, L., Laakili, M., & Mossière, G. (2017). Les convertis à l’islam en France, entre liens originels et recompositions croyantes. Ethnologie française, 47, 637–648.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2003). Analyse des données qualitatives (2nd ed.). De Boeck Université.

- Miscenko, D., & Day, D. V. (2016). Identity and identification at work. Organizational Psychology Review, 6, 215–247.

- Niessen, C., Weseler, D., & Kostova, P. (2016). When and why do individuals craft their jobs? The role of individual motivation and work characteristics for job crafting. Human Relations, 69(6), 1287–1313.

- Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Publications.

- Praveen Parboteeah, K., Hoegl, M., & Cullen, J. (2009). Religious dimensions and work obligation: A country institutional profile model. Human Relations, 62(1), 119–148.

- Ragins, B. R. (2008). Disclosure disconnects: Antecedents and consequences of disclosing invisible stigmas across life domains. Academy of Management Review, 33(1), 194–215.

- Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A., Holcombe Ehrhart, K., & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research. Journal of Management, 37(4), 1262–1289.

- Skorikov, V. B., & Vondracek, F. W. (2011). Occupational identity. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 693–714). Springer.

- Valfort, M. (2017). La religion, facteur de discrimination à l’embauche en France ? Revue économique, 68, 895–907.

- Volia, J. C., Guillet, O., & Gaillard, H. (2022). Fait religieux au travail : vers une structuration d’un objet d’étude en GRH ? De la spécificité du contexte français. @ GRH, 42 (1), 139-170.

- Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179–201.

- Ysseldyk, R., Matheson, K., & Anisman, H. (2010). Religiosity as identity: Toward an understanding of religion from a social identity perspective. Personality and Social Psychology Review, 14, 60–71.

List of figures

Figure 1

Le protocole de collecte des données

Figure 2

Phase anticipatoire de la réconciliation identitaire

Figure 3

Phase expérientielle de la réconciliation identitaire

Figure 4

L’expérience de transition identitaire au travail et ses conséquences

Figure 5

Les rôles du job-crafting dans la transition identitaire

List of tables

Tableau 1

Types de conséquences sur l’identité religieuse

Tableau 2

Les formes de job-crafting rencontrées, adaptées de Lazazzara et al. (2020)

Tableau 3

Synthèse des résultats