Abstracts

Résumé

Le mouvement sportif de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et trans* (LGBT) français, institutionnalisé et reconnu par diverses organisations politiques, militantes et sportives, fait la promotion d’une inclusion de toutes les personnes dans des espaces sécuritaires (safe). L’étude d’une des associations historiques de ce mouvement permet cependant de constater la reproduction de hiérarchies sociales et l’absence de remise en question des normes et des catégories du champ sportif. La volonté masculine hégémonique d’intégration et d’adaptation aux normes hétérosexistes et l’apolitisme revendiqué par cette association construisent en réalité une absence de politisation de l’« identité LGBT » affichée, de sorte que les espaces sportifs et sociaux de l’association ne sont pas accessibles également à toutes et à tous.

Mots-clés :

- Communauté LGBT,

- sport,

- corps,

- normes de genre,

- minorités,

- inclusion,

- domination masculine,

- masculinités hégémoniques,

- dépolitisation,

- autonomisation,

- espaces sportifs,

- fédération sportive gaie et lesbienne

Abstract

The French Lesbian, Gay, Bisexual and Trans* (LGBT) sport movement, institutionalised and recognized by political and grass-root organisations but also by sports federations and networks, promotes both activism and sports in a very broad « safe » and inclusive way. The study of one of these associations by a carnal approach and an active participation demonstrates the reproduction of social hierarchies and traditional norms and categories operating in the sport sphere. The masculine hegemonic will of integration and of adaptation to heterosexist norms, as well as the will to always reach a consensus, driven by this association, testify of and build a process of depoliticization of the visible « LGBT identity », thus inducing perpetuated inequalities in the access to their social and sport spaces.

Resumen

El movimiento deportivo LGBT francés, institucionalizado y reconocido por diversas organizaciones políticas, activistas y deportivas, promueve la inclusión de todos y todas en espacios seguros (safe). Sin embargo, el estudio de una de las asociaciones históricas de este movimiento permite constatar la reproducción de jerarquías sociales y la ausencia de cuestionamiento de las normas y categorías del ámbito deportivo. El deseo hegemónico masculino de integración y adaptación a las normas heterosexistas y el apoliticismo reivindicado por esta asociación construyen en realidad una ausencia de politización de la « identidad LGBT » manifestada, de modo que los espacios deportivos y sociales de la asociación no son igualmente accesibles para todos y todas.

Article body

Les pratiques sportives institutionnelles organisent, séparent et hiérarchisent les individus selon toutes sortes de critères physiologiques, tels que le poids ou l’âge. Le critère principal et le plus légitime de ces catégories est toutefois l’assignation de sexe, comprise dans le champ sportif comme binaire, exclusive et objective (Bohuon et Gimenez 2019; Bohuon et Quin 2016). Cette définition idéologique du sexe comme une donnée biologique indiscutable est liée à l’ordre de genre (Connell 1987)[2], au sein duquel sexe, genre et sexualité sont rarement dissociés (Butler 1990). Le « sexe » des sportives et des sportifs, tel qu’il est défini par les institutions sportives internationales, est pourtant produit par une matrice sexuée dont la finalité est la reproduction hétérosexuelle (Bohuon et Quin 2012). Ainsi, le champ sportif est-il historiquement et structurellement hétérosexiste, c’est « le lieu où s’exerce l’apprentissage de la virilité et de la sociabilité masculine » (Barbusse 2016 : 46); il participe à la socialisation genrée des individus, de même qu’à l’incorporation et à la légitimation de la domination masculine (Drivet, Champely et Ottogalli-Mazzacavallo 2019).

Le mouvement sportif gai et lesbien qui a émergé au cours des années 80 dans les pays occidentaux promeut une pratique sportive dite « inclusive ». Ces pratiques sportives amateures, souvent lancées par des militants et des militantes, peuvent être abordées comme des formes de résistance aux normes cisgenres[3] et hétérosexuelles du champ sportif professionnel (Liotard et Ferez 2007; Ferez, Elling et Liotard 2009). L’étude qualitative d’une association sportive de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et trans* (LGBT) parisienne en France (voir plus loin la section « Une participation observante d’une association sportive LGBT “ reconnue et historique ”») vise à saisir ce mouvement de l’intérieur et à en montrer les ambiguïtés. Si ces structures communautaires sont construites en réaction au sexisme et à l’homophobie du champ sportif, elles peuvent participer à l’interne à la reconduction de hiérarchies de sexe, de genre et de désir.

Dans le présent article, je veux montrer que cette association sportive LGBT constitue un espace d’inclusion limité et ségrégué, qui participe à la production d’une norme sociale de l’identité gaie (Ward 2008) acceptable et produit une forme de « sexisme queer » (Ward 2000 : 172). Ce terme créé par Jane Ward désigne la misogynie intériorisée des hommes cisgenres homosexuels qui, étant dominants numériquement et socialement dans les espaces LGBT, sont en mesure de la perpétuer. Se focaliser sur la place minoritaire des lesbiennes – et l’absence des personnes trans*[4] ou de milieux populaires – permet ainsi de dévoiler la reconduction de normes et de hiérarchies sociales au sein de cette association LGBT.

Participer et observer une association sportive LGBT « reconnue et historique »

Créée en 1992, cette association LGBT de course à pied se consacre à la pratique de la course à pied et compte plus de 300 membres. Elle a été formée par un groupe d’amis homosexuels souhaitant offrir des espaces de sociabilité à leur communauté autour de pratiques amateures liées à l’endurance. Elle est membre de la Fédération sportive gay et lesbienne (FSGL), de l’association parisienne Inter-LGBT et de la Fédération française d’athlétisme (FFA). Elle s’impose comme acteur reconnu, institutionnalisé et historique du sport LGBT francilien, national, et même international, car elle fait aussi partie d’une fédération internationale d’associations de course LGBT. Selon ses statuts, elle a pour objet :

[L]a pratique et la promotion de la course à pied. Elle se fixe pour but de favoriser, au travers de cette activité, l’intégration des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et séropositifs dans le milieu sportif et dans la société en général. Elle a aussi pour vocation d’accueillir leurs ami(e)s. Elle oeuvre en toute circonstance dans un esprit de tolérance et de non-discrimination[5].

Ma démarche méthodologique, essentiellement qualitative, est adaptée à l’étude d’une pratique minoritaire qui ne peut être saisie dans les grandes enquêtes quantitatives sur les pratiques sportives. Lors de mon travail de terrain, pendant douze mois, juste avant la pandémie de COVID-19 (2019-2020), j’ai adopté une démarche de participation observante (Soulé 2007) au sein de cette association afin d’en construire une connaissance terrain (Wacquant 2015) et d’y établir des relations avec ses membres. L’enquête a été réalisée « à découvert » : je m’étais fait connaître auprès des membres comme un jeune sportif encore aux études supérieures, une personne trans* touchée par la cause LGBT, qui souhaitait réaliser son mémoire de master sur l’histoire et le fonctionnement de cette association historique. Être « membre adhérent » m’a permis de participer à des échanges informels et de négocier l’accès à des archives de l’association : journaux internes, comptes rendus du conseil d’administration (CA) et d’assemblées générales (AG), base de données sur les membres dont l’inscription est officielle. Cet accès a été possible en raison de mon statut de « membre adhérent », dans le cas des archives de journaux, et j’ai eu à négocier l’accès aux comptes rendus du CA avec le président de l’association.

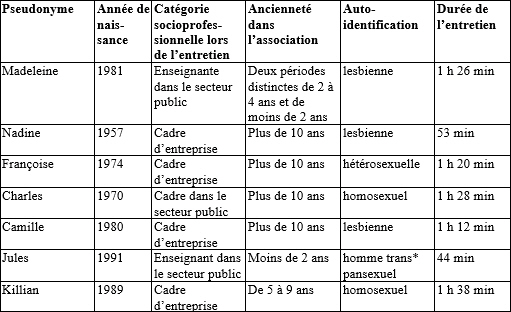

J’ai par ailleurs mené sept entretiens biographiques avec des membres de l’association : ma présence régulière a facilité la tenue de ces entretiens formels, et ma connaissance « indigène » m’a permis de varier les profils sociodémographiques en fait d’âge, d’ancienneté dans l’association, de catégorie socioprofessionnelle et d’orientation sexuelle (voir le tableau ci-dessous). L’analyse des entretiens a été réalisée dans un premier temps par la construction de « portraits biographiques » – non repris ici pour des raisons d’anonymat – qui m’ont permis de relever similitudes et différences dans les parcours et les expériences au sein de cette structure. Dans un deuxième temps, j’ai mené une analyse thématique de ces parcours, autour de trois principaux thèmes : la pratique sportive au cours de la vie, le rapport à l’identité et l’engagement dans l’association. Les questions entourant la vie sexo-affective et l’homophobie sont restées transversales à cette analyse, car elles s’avèrent omniprésentes dans les parcours de vie considérés. Dans un troisième temps, ces données ont été croisées avec les autres matériaux empiriques recueillis (sources textuelles et observations ethnographiques), afin de valider les hypothèses sur les rapports de pouvoir interne dans le cas de l’organisation étudiée.

Entretiens menés, des adhésions les plus anciennes aux plus récentes

Se joindre à une association sportive historique, dans un entre-soi parisien aisé

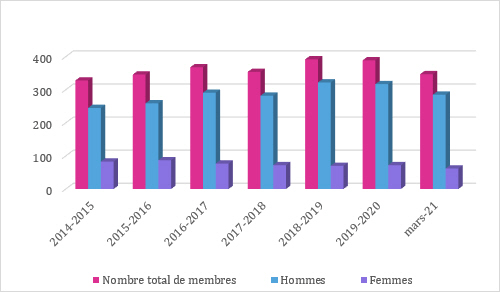

La course à pied est un sport mixte, pratiqué par différentes catégories sociales, bien que l’on puisse y observer une surreprésentation de personnes qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures. Ce sport s’inscrit tout à fait dans les démarches de bien-être, de recherche de santé et de poursuite esthétique, qui sont des facteurs motivant la pratique sportive féminine, mais aussi les pratiques physiques des classes sociales supérieures (Boltanski 1971). C’est en effet un sport urbain, de plein air, sans horaire fixe ni contrainte matérielle. En avril 2021, l’association compte 347 membres (18 % de femmes et 82 % d’hommes) (voir la figure 1).

On constate que les possibilités d’existence au sein de cette association sont binaires et exclusives, seules les identifications « hommes » et « femmes » étant présentes.

Figure 1

Évolution des adhésions selon la catégorie hommes/femmes depuis 2014

L’écrasante majorité masculine n’a pas évolué depuis la création de l’association, puisque le journal interne daté d’octobre 1995 mentionne que « [l’]objectif en termes d’effectifs est d’attendre les 100 membres inscrits en cours d’année. Nous devons faire un effort de recrutement afin de garantir le principe de mixité », ce qui suggère un nombre de femmes proche de 0. Cet aspect est représentatif du sport LGBT francilien puisqu’au sein de la FSGL, les femmes représentent entre le quart et le tiers des membres (Le Blanc 2019). Le constat du faible nombre de femmes occupe par ailleurs les conversations et les préoccupations de l’association, sans toutefois être posé comme un problème à résoudre ou le symptôme d’un dysfonctionnement.

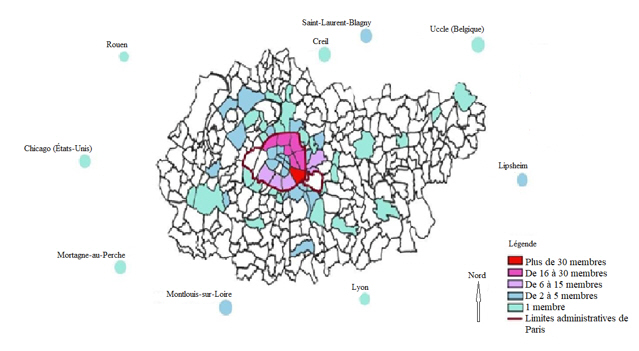

Contrairement aux bassins de recrutement d’autres structures sportives amateures, celui de l’association est large, comme on peut le voir à la figure 2, qui présente la répartition géographique du lieu de domicile des membres.

Figure 2

Domicile des membres

Une nette majorité des membres de l’association (70 %) habite à Paris intra-muros, les autres (30 %) se répartissant un peu partout dans la région de l’Île-de-France. À noter que 12 membres n’habitent pas la région, et adhèrent donc par attachement ou conviction à l’association. On voit ici l’intérêt de l’étiquette communautaire revendiquée par l’association, qui lui garantit un public restreint mais privilégié de membres. L’adhésion à l’association n’est pas onéreuse, mais l’équipement, les séjours, les soirées (toujours payantes) et les moments de convivialité témoignent d’un mode de vie de classes aisées qui « ne comptent pas ». Les membres ont conscience d’appartenir aux classes sociales supérieures et discutent régulièrement du nombre peu élevé de femmes, particulièrement visible durant les entraînements. Ces deux caractéristiques sont attribuées par les membres de l’association à la nature du sport pratiqué, qui serait, selon elles et eux, moins ouvert aux femmes, car il est éprouvant physiquement, mais aussi réservé aux classes sociales favorisées, dont les lesbiennes font, à leur avis, rarement partie. L’homogénéité de classe, elle, relèverait du haut revenu des Parisiens et des Parisiennes, soit des facteurs extérieurs. De fait, les hommes gais, particulièrement présents en région parisienne, y sont en moyenne plus diplômés que les hommes hétérosexuels : ils occupent les emplois de cadres, d’enseignants, d’ingénieurs, qui sont associés à des parcours de mobilité sociale et géographique (Rault 2017). Charles, 50 ans, cadre dans le secteur public et homosexuel, dit par exemple ce qui suit lors de son entretien :

Mais je veux dire, on va être honnête, il n’y a pas tant de mixité sociale non plus, c’est CSP[6] plus, plus, plus, beaucoup dans le club […] C’est lié à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont CSP+. C’est lié au fait que dans le milieu gai, militant, communautaire, il y a peut-être des gens un peu plus riches. Je ne sais pas, c’est lié à la course à pied, qui est quand même… Ce qui est bizarre, parce que pour le coup si tu ne fais pas de compétitions, c’est pas un sport qui coûte cher… mais c’est un sport de droite en fait [il rigole]. Ça l’est moins maintenant, mais ça a été un sport de droite! […] Donc ça vient certainement beaucoup plus du sport que du côté gai, je pense. Parce que dans mon club de foot c’était beaucoup plus divers, blacks, tout ça, et aussi beaucoup plus divers en termes d’origine sociale. Ce qui est moins le cas aux [autres associations sportives LGBT+ de football].

Cependant, les pratiques collectives des membres de l’association excluent directement les personnes qui ne disposent pas des mêmes capitaux. Madeleine, 40 ans, enseignante, lesbienne, évoque cette homogénéité sociale masculine et bourgeoise lorsqu’il est question des raisons de son départ de l’association :

Ben parce que c’est peut-être des hommes dominants. Enfin, je sais pas après... Dans les milieux populaires, c’est pas forcément... Le rapport de genre, il n’est pas non plus facile. Mais là, y avait ça aussi qui nous énervait. Des mecs qui partent faire des marathons à Hawaï parce qu’ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Il y a un côté vraiment ultra friqué chez les [nom de l’association], vraiment ultra friqué.

Ainsi, l’homogénéité sociale est partiellement due à une sélection liée aux modalités de la pratique sportive au sein de l’association et aux normes collectives de cette classe aisée qui adopte une pratique sportive élitiste et exclusive. Les membres de l’association prennent par ailleurs leurs entraînements très au sérieux, et la rationalisation des plans d’entraînement conduit à une volonté de mesurer les performances, les corps et les espaces parcourus, afin de les maîtriser. Cet usage social du corps est propre aux classes supérieures, notamment parce qu’il implique des contraintes importantes, mais aussi parce qu’il correspond au système de valeurs de cette classe sociale (Raymond 1982). Par exemple, Killian, 35 ans, ingénieur informatique, homosexuel, dont les objectifs sont orientés vers la réalisation de courses longues, pense ainsi son entraînement sur plusieurs mois :

Tu fais un plan d’entraînement entre 12 et 17 semaines, alors moi je prends toujours la fourchette haute de 17 semaines, pour pouvoir commencer tout doucement. Et malgré ça je sais très bien, maintenant que j’en ai fait 3 des préparations comme ça, je sais comment va mon corps. Et il va pas très bien entre les semaines 4 et 9 [il rigole].

L’organisation temporelle sur plusieurs mois consacrés à l’atteinte d’objectifs sportifs amateurs « sérieux » est une façon de faire majoritaire au sein de l’association. Un grand nombre de conversations informelles témoignent de l’importance sociale du temps effectué sur différentes distances et des performances récentes à l’échelle individuelle. Le rapport aux pratiques sportives est celui d’un milieu attentif à son corps et à son esthétique. Ces pratiques amateures « entre mecs gais » semblent en fin de compte se conformer aux normes dominantes du champ sportif et non les remettre en question.

Enfin, étonnamment, cette association historique ne porte pas de critique sur les catégories sexuées, critique pourtant extrêmement banale dans les milieux dits « LGBT ». De même, le sérieux bourgeois accordé à la pratique amateure conduit à hiérarchiser chacun et chacune en fonction de ses performances et de son apparence, ce qui cause ainsi un malaise chez certaines personnes, par exemple les femmes, lesbiennes comme hétérosexuelles, qui témoignent souvent « ne pas être assez rapides » pour que leur présence soit légitime au sein de l’association ou même pour assister aux entraînements.

Se protéger des violences potentielles par la « communauté » et reprendre goût au sport

Les associations sportives LGBT sont pensées en réaction au milieu sportif traditionnel et à ses normes, tout en s’y intégrant. L’étiquette LGBT est un élément décisif de l’engagement dans l’association étudiée et la distingue auprès d’un public cible. Malgré une position sociale privilégiée, Charles, 50 ans, homme cisgenre, diplômé de niveau bac + 5, parisien de naissance et de résidence, blanc, valide et cadre de la fonction publique, explique l’importance de l’aspect social précisément LGBT de l’association :

Moi j’explique ça en disant qu’on a tous envie d’être avec des gens de qui on se sent proche, on a tous envie de ne pas être jugés, on est déjà beaucoup jugés dans la vie de manière générale, et quand on fait du sport on a envie de se détendre. Les gens qui s’imaginent qu’un club de sport est séparé de la vie, c’est-à-dire que tu laisses ta compagne, ton compagnon, ta sexualité à la porte et que ça ne rentre pas en ligne de compte, c’est faux.

Ce besoin est partagé au sein de l’association, et a été exprimé pendant les entretiens. Pour beaucoup, c’est l’élément qui a entraîné leur adhésion, comme l’exprime Nadine, 64 ans, cadre en entreprise et lesbienne en couple :

[J]e ne serais pas allée délibérément dans une association sportive juste pour le plaisir du sport. Parce que je pense que j’ai besoin de liens qui me font sentir que j’appartiens à un groupe qui a une sensibilité au-delà du sport.

La normativité des milieux sportifs et les discriminations qui en découlent sont, pour leur part, souvent présentées comme étant à l’origine de ce besoin. Françoise, 47 ans, comptable, hétérosexuelle et en couple, et Nadine livrent des récits similaires de leurs souvenirs du sport à l’école, qui les a découragées de pratiquer une activité sportive durant un certain temps :

On n’encourageait pas, on s’intéressait qu’aux meilleurs, et j’avais un petit peu honte de… Je trouvais que je ne courais pas vite, je sais pas, j’étais pas à l’aise…

De même, Françoise revient sur ce ressenti d’« inadéquation » dans le milieu sportif, basé sur des performances jugées moins bonnes. Elle raconte plus tard comment l’accueil sexiste qu’elle a reçu dans un club de sport « traditionnel » l’a poussée à découvrir cette association LGBT qui lui semblait plus « bienveillante » à l’égard d’une femme d’âge mûr peu sportive :

Au lycée, on faisait du volley. C’était... j’étais nulle. Je n’aimais pas ça, enfin voilà […] Et alors que dans les autres disciplines c’était... mais vraiment une catastrophe en fait. J’étais toujours celle dont personne ne voulait dans son équipe.

On voit que cette expérience minoritaire n’est pas ici directement liée aux discriminations telles que l’homophobie; cependant, il semble que pour la majorité des membres de l’association, comme Jules, 28 ans, enseignant dans le secteur public, homme trans* pansexuel, ces violences se sont nouées dans le parcours scolaire, au travers des interactions avec les autres élèves et avec le personnel enseignant :

Alors quand j’étais au lycée je détestais le sport, j’ai détesté le sport pendant très, très, très longtemps, j’étais très complexé par rapport à mon corps, j’étais très complexé par rapport aux moments dans les vestiaires, c’était l’horreur. En plus j’ai eu des profs d’EPS [éducation physique et sportive] qui étaient vraiment, mais extrêmement lourds, et sur des limites inacceptables… bah, par exemple, j’ai un souvenir marquant… d’avoir fait du tir à l’arc, c’était quand j’étais en seconde ou en première, je ne sais plus. Et j’avais... j’ai toujours une présentation très androgyne, garçon manqué, tout ce que tu veux. Et bon, donc on faisait du tir à l’arc, et j’avais un prof qui était... qui avait une attitude assez étrange, il me regardait avec une certaine insistance, clairement il y avait quelque chose de déplacé dans son attitude. À un moment, il vient me voir et me fait, d’une voix dégueulasse : « Ouais ah t’aimes bien, le tir à l’arc, tu sais ce qu’elles faisaient, les Amazones, pour mieux tirer à l’arc… »

Le constat de la difficulté pour les personnes LGBT, plus particulièrement les personnes assignées femmes et les lesbiennes, à pratiquer un sport sans subir de discriminations liées à leur orientation sexuelle ou à leur genre est donc l’un des motifs d’adhésion à une association LGBT. Il leur est souvent difficile d’imaginer s’intégrer à une association sportive « normale », c’est-à-dire hétéronormée, sans devoir se censurer ou risquer de subir des violences sexistes ou sexuelles. Ainsi, les membres redoutent l’homophobie, le sexisme ou la transphobie du milieu sportif, ces dominations conditionnant leurs comportements sociaux selon le risque à exposer leur sexualité ou leur genre, ou les deux à la fois. Cependant, au-delà de l’accès à la pratique sportive, l’association permet aussi de créer des espaces sociaux LGBT, ce qui – comme je l’ai mentionné plus haut – constitue un besoin partagé par les membres.

Investir un espace LGBT en dehors des espaces commerciaux et festifs

Si un tel besoin de sociabilité se réalise au sein de cette association sportive, c’est aussi parce qu’elle se distingue d’autres lieux ouvertement LGBT en n’étant pas un espace commercial et festif « communautaire » à la manière des bars, des boîtes de nuit et des salles de concert. En raison de son objet, l’association propose des modalités de loisirs qui diffèrent singulièrement d’autres espaces LGBT, ce qui fait aussi partie des motivations des membres. Ainsi, Killian raconte ne pas apprécier les boîtes de nuit et leur préférer d’autres moyens de rencontrer des gens :

Je savais que c’était une occasion pour rencontrer des gens. Mais les boîtes de nuit en soi, j’étais pas forcément très fan […] Je ne bois pas du tout d’alcool, parce que je n’aime pas ça. Je n’aime pas le goût, en plus ça me rend malade […] À l’époque, je ne gagnais pas d’argent et en vrai c’est cher, d’aller en boîte. Tu prends un coca, ils te le facturent 7 euros, et encore je suis gentil. À l’époque, j’avais pas forcément hyper confiance en moi, et c’est pas évident d’aller en boîte. Tu ne sais pas danser, tu te dis : « Les gens, ils jugent, ils se moquent de moi. »

Ce constat semble partagé par les femmes rencontrées en entrevue. Par exemple, Madeleine indique qu’elle n’a pas trouvé les relations qu’elle imaginait dans les bars et les lieux LGBT parisiens, alors qu’elle était à la recherche d’amitiés entre femmes et non de relations de séduction, notamment :

Et du coup je suis arrivée à Paris, mais assez rapidement je me suis sentie un peu seule. Parce que justement je n’ai pas trouvé dans les lieux de sociabilité lesbiens ce que j’imaginais, l’espace pour me sentir à l’aise. Je suis allée, j’ai fait deux ou trois soirées au Pulp[7] avant que ça se termine. Mais genre toute seule, j’y allais toute seule à minuit et demi le samedi soir, en mode « qu’est-ce qui va se passer? » Voilà, j’avais du mal à créer des univers collectifs de copines, tout ça.

Le fait d’adhérer à une association sportive et de participer aux entraînements collectifs lui a donc permis de développer les relations interpersonnelles qu’elle apprécie, avec des femmes lesbiennes, mais aussi des hommes gais.

En outre, ces espaces commerciaux et festifs sont difficilement accessibles pour qui n’est pas dans une situation financière favorable, et il existe de fortes inégalités territoriales quant à l’accès à ces espaces (Cattan et Leroy 2010). De plus, ce sont des espaces souvent orientés vers la rencontre sexuelle ou romantique, ou les deux à la fois, et plus généralement vers la fête (associée à de l’alcool et parfois à des drogues), ce qui contribue à en exclure les personnes qui vieillissent. À cet égard, l’association permet des modes de sociabilité et des rencontres qui ne seraient pas possibles dans un contexte festif, de concerts ou de soirées ouvertement LGBT, comme il en existe beaucoup à Paris. L’association est donc fréquentée par un public légèrement différent, plus âgé, parfois avec enfants, comme c’est le cas de Madeleine, et généralement plus à l’aise à courir en jogging dans le bois de Vincennes un samedi à 9 h du matin, qu’à danser dans une boîte de nuit bondée le soir.

De plus, même si les bars gais sont nombreux dans la capitale et peuvent expliquer la surreprésentation des hommes gais en région parisienne (Rault 2017), les lieux ouvertement lesbiens se font plus rares, tandis que les personnes trans* se trouvent discriminées au sein de ces espaces. Notons que l’expression « espace LGBT » est souvent employée sans souligner qu’elle n’inclut pas les personnes trans* ou intersexes. Jules, pour sa part, décrit que ces différents lieux LGBT lui sont accessibles :

La période où j’ai été investi le plus dans le militantisme trans*, à l’époque j’aurais pas vraiment envisagé d’être dans des lieux homos particulièrement. Parce que voilà, je percevais des dangers potentiellement, en tant que personne trans* dans ce type de milieu. Mais je n’ai jamais été attiré par les lieux queers[8], en mode déconstruction, etc., autour desquels les personnes autour de moi pouvaient graviter.

À rebours des discours qui les entourent, les bars, les festivals, les fêtes et les concerts accueillants pour les personnes LGBT (LGBT-friendly) ou présentant une diversité de façade (pink washés[9]), qui visent un public de consommation, ne sont pas fréquentables ni appréciés par toutes les personnes qui se reconnaissent dans l’étiquette LGBT.

Finalement, l’espace social communautaire de l’association sportive se distingue des espaces LGBT commerciaux ou festifs en ce qu’il est, sur le plan théorique, accessible financièrement. Il propose des modes de sociabilité différents, car la pratique sportive conditionne les interactions qui n’ont pas lieu sur une scène sociale telle que celle des boîtes de nuit ou des bars.

S’intégrer dans la « normalité » et tolérer un discours politique conservateur

Les craintes de violences sexistes, sexuelles ou transphobes sont rarement exprimées en des termes politiques, qui renverraient ces discriminations à un système de domination : elles le sont plutôt en des termes individuels de « confort ». Comme on vient de le voir, si les membres de l’association reconnaissent le besoin d’espaces « communautaires », ces derniers témoignent en fait d’une forme d’affinité liée à l’endogamie sociale. La communauté n’est donc pas définie en des termes politiques ou systémiques qui pourraient être ceux de la déviance par rapport aux normes de genre, de sexe et de désir, et, par conséquent, inclure les femmes et les minorités de genre dans un groupe masculin. Les membres tiennent en effet à dissocier l’engagement dit « plus politique », que ce soit au sein d’associations, de partis ou de collectifs, de l’engagement « LGBT » et s’inscrivent ainsi dans une culture de la diversité (diversity culture) largement dépolitisée (Ward 2008; Bourcier 2017). Des membres, comme Camille (41 ans, cadre d’entreprise, lesbienne), veulent s’intégrer dans la « normalité », intégration pensée comme contraire aux revendications politiques :

Question : Mais pour toi, c’est possible d’être lesbienne en étant apolitique?

Réponse : Ouais […] Ce qui m’a plu, c’est cette notion de normalité. Et c’est ce que je dis aux gens, je veux dire, pourquoi moi je suis obligée de dire que je suis homo et pourquoi toi tu ne serais pas obligé de dire que t’es hétéro? Qu’est-ce qui fait que t’es hétéro? […] C’est ce mot-là, finalement… Nous on essaie de bouger la ligne du mot « normal ».

Plus généralement, si une forme de « militantisme sportif institutionnel » est revendiquée, les débats militants ou politiques sont découragés par une forme de consensus apolitique, basé sur la recherche d’un « vivre-ensemble » à tout prix. Cependant, l’absence de bases politiques communes n’est pas sans poser problème, et explique notamment que les discours inclusifs (notamment des femmes et des personnes trans*) ne sont pas suivis d’actions concrètes, et sont même contredits par la réalité du terrain. Ainsi, les opinions conservatrices exprimées reflètent une idéologie dont l’objet est de conserver les normes, car les hiérarchies de sexe, de genre et de désir ne sont pas discutées. De même, les capitaux partagés par les membres leur donnent accès à des possibilités d’intégration à la « normalité ». Par exemple, l’écriture inclusive et la proposition d’une liste d’envoi de courriels « en non-mixité choisie » (donc sans les hommes cisgenres)[10] ont été rejetées dans différents contextes (conversations informelles, prises de position sur la liste de diffusion de l’association, refus d’en discuter lors du CA) sur la base d’arguments antiféministes reprenant la rhétorique d’idéologues ou de journaux de droite. De multiples exemples pouvant être mentionnés, voici quelques arguments contre la non-mixité lus sur les listes de diffusion de l’association : « c’est une exclusion des hommes, de la misandrie », « les femmes n’ont qu’à commencer par venir et à s’adapter avant de réclamer des dispositifs spécifiques, si elles ne sont pas à l’aise, elles n’ont qu’à le dire (et par ailleurs le club a toujours voulu les inclure) », « exclure les hommes de certaines conversations revient à aller contre l’esprit de groupe, d’ailleurs le besoin d’espace ou de conversation non mixte n’est pas légitime ». À propos de l’écriture inclusive, on invoque l’argument désormais classique et caricatural en France, dit « de l’Académie française », qui consiste à sacraliser la « beauté » de la langue, qui serait sacrifiée aux points médians et autres abominations, et à décréter que ces pratiques produisent une écriture incompréhensible et impraticable alors que, de toute manière, le féminin est inclus dans le masculin qui l’emporte, et que ces pratiques ne servent à rien et ne changent rien. On affirme également que, quant à elle, l’association fait déjà beaucoup en étant « LGBT », et qu’il faut éviter qu’elle soit confondue avec des associations féministes.

En revanche, l’association collabore tout à fait aisément avec les institutions politiques locales, mais aussi avec la FFA ou le FLAG!, association de policiers et gendarmes LGBT+. Ce symbole exclut de fait certaines catégories de la population qui n’entretiennent pas un rapport harmonieux avec les forces de l’ordre (Gauthier 2015; De Maillard et autres 2019). L’absence de réflexion structurelle sur les hiérarchies sociales aboutit à des prises de position conservatrices au sein de l’association, mais elle témoigne aussi de la non-politisation des identités LGBT chez ses membres.

En l’absence de bases politiques communes, aucune considération d’ordre « politique » ne peut influencer l’organisation de l’association. Son CA s’en tient à un rôle de maintien de l’ordre apparent, l’objectif étant de garder des positions « neutres », y compris dans le contexte d’une participation à l’Inter-LGBT parisienne. Même si l’association prend part à la Marche des fiertés parisienne, elle ne s’engage pas dans une organisation collective concernant les droits des personnes LGBT. Des actions comme l’ExisTransInter, marche organisée chaque année en défense des personnes trans* et intersexes, ou encore les manifestations planifiées pour l’accès des lesbiennes à la procréation médicalement assistée (PMA), ne sont pas abordées collectivement au sein de l’association. Une telle abstention contribue à un effacement collectif d’enjeux politiques qui touchent pourtant directement la « communauté LGBT ».

Au fil du temps, l’association s’est aussi institutionnalisée, a obtenu des subventions publiques[11], a créé un mode d’organisation vertical, et est devenue l’une des associations amateures les plus importantes de la région. Ce développement est à mettre en perspective avec l’évolution du droit concernant les personnes LGBT, mais aussi avec l’émergence d’une stratégie de normalisation des identités queers ou déviantes qui s’est traduite notamment par la création du sigle LGBT. Camille explique ainsi qu’elle n’apprécie pas particulièrement les mouvements militants LGBT et leur répertoire d’actions (par exemple, des manifestations, parfois tenues dans l’illégalité) :

J’ai pas à le crier sur tous les toits, je le crie pas sur tous les toits… mon frère aussi est homosexuel, il a eu besoin de crier, il a eu besoin de… On a un an d’écart pourtant, peut-être parce que c’est un gars, il a eu besoin de le revendiquer. Moi je l’ai jamais revendiqué, je ne ressens pas le besoin de crier sur tous les toits, parce que j’ai pas l’impression de vivre en marge de la société.

Cette défense de l’« apolitisme » de l’association sportive repose donc, implicitement ou explicitement, sur une hiérarchisation politique entre des comportements et des identités « normales » et « acceptables » et les autres qui sont considérées comme « différents » ou « marginaux ».

Rejouer des systèmes de domination et conserver l’ordre social

Les conséquences matérielles de cet état de fait montrent les limites d’une « inclusion » pourtant affichée comme un des buts de l’association. Jules, par exemple, dissimule sa transidentité, car il appréhende la transphobie de l’association, qui pourrait rendre son intégration plus difficile :

D’une part, j’ai déjà eu des expériences malheureuses, de regards d’autres mecs pédés qui ont changé sur moi. Où c’était très clair que du coup ils commencent à se demander ce que j’avais entre les jambes. Enfin, ils pensent à mon corps d’une façon qui n’était pas du tout le cas avant qu’ils sachent que j’étais trans*. D’autre part, parce que ça m’est aussi arrivé du coup, d’avoir des questions intrusives, cheloues et autres, venant de personnes qui apprenaient nouvellement que j’étais trans*. Qui en plus, s’insurgeaient un peu, en mode « nan, mais tu vois, nous on est bien, on est ouvert, on est accueillant et tout, pourquoi t’as besoin de te cacher? »

Le « consensus apolitique » construit collectivement au sein de l’association dessert l’inclusion des personnes trans*, mais aussi celle des femmes cisgenres, qu’elles soient lesbiennes ou hétérosexuelles. Madeleine confie durant son entretien que c’est le sexisme, et plus généralement sa réflexion sur les rapports de force au sein de l’association, qui l’ont poussée à se désinvestir, alors même qu’elle faisait partie de l’association depuis 2008. Elle explique avoir constaté la permanence de rapports genrés au sein de l’association :

J’ai surtout senti du paternalisme, au départ. Genre, « tiens, on va organiser un truc pour les filles, ce serait bien que vous veniez les filles, parce qu’on a fait ça… » C’est aussi du sexisme, mais ça prenait la forme de « je m’occupe de vous », et surtout chez [un membre de l’association]. En plus, il y a un autre truc, c’est que la fille avec qui j’étais, après, on est devenues un peu genre un couple bien sous tous rapports, jolies filles, rien de dérangeant, donc je pense que aussi pour les mecs ils… Ça leur allait bien d’avoir un couple de filles bien mignonnes comme ça, tu vois? Donc bon, c’est aussi peut-être pour ça que je n’ai pas vu à l’époque les remarques sexistes. Je les ai vues, par contre, beaucoup plus tard, et je les ai vues de manière très évidente.

Ainsi, ce consensus dit « apolitique » est en fait situé politiquement, les seuls discours politiques recevables étant en réalité conservateurs. Cette association LGBT travaille essentiellement à produire un espace sportif pour certains hommes gais, mais d’autres identités y sont minorisées. La présence de quelques personnes hétérosexuelles (notamment à la présidence et au CA), ce qui est principalement le cas de femmes hétérosexuelles échappant aux rapports de séduction en fréquentant des hommes gais, y est perçue comme un signe d’inclusion. Cependant, les personnes trans* ou encore non binaires, bisexuelles, non conformistes de genre (genderqueer) ou queers n’y sont pas présentes.

Conclusion

L’absence de politisation des identités gaies, qui est ici constatée sur les plans individuel et collectif, participe, avec d’autres mécanismes, au décalage entre les discours inclusifs de l’association sportive LGBT et sa réalité matérielle. Certes, ces hommes gais incarnent une forme de masculinité subordonnée dans l’ordre de genre (Connell 1987) et ont vécu l’homophobie dans leur parcours scolaire, professionnel et sportif, ce qui les amène vers cette association sportive « communautaire ». Cependant, ils s’intègrent aussi dans la matrice hétérosexiste et la reproduisent, notamment par le sérieux bourgeois accordé à la pratique sportive amateure (qui conduit à hiérarchiser chaque personne en fonction de ses performances et de son apparence), mais aussi par la défense d’une « normalité » socialement et politiquement située.

L’observation de discours et de pratiques d’infériorisation des femmes, comme l’invisibilisation/exclusion des personnes trans* me conduit à interroger la pertinence de la notion de « communauté LGBT », notamment au sein du milieu sportif. L’« inclusion » étant pensée en des termes discursifs, elle ne donne pas lieu à une réflexivité sur les pratiques sportives ordinaires, considérées comme légitimes. Par exemple, la pratique de mettre au premier rang les femmes sur les photographies publiques afin de compenser leur présence minoritaire, illustre l’inclusion comme gage de respectabilité qui est souvent observé au sein des grandes entreprises (Bereni 2023). Le prisme politique de l’association étant à la fois libéral, individuel et universaliste, il ne tient pas compte de manière systémique des rapports sociaux de genre, de race ou de classe, ce qui revient finalement à proposer une offre de loisirs réservée à une petite élite au sein de la communauté LGBT. Il conviendrait donc de documenter d’autres pratiques sportives « inclusives », qui seraient par exemple organisées en non-mixité choisie, afin de comprendre les conditions de construction et de déconstruction des rapports de domination de genre et de sexualité dans le sport amateur.

Appendices

Note biographique

Matthieu Piau a obtenu le master en sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris) et le master « Égalité dans et par les activités physiques et sportives » (ÉGAL’APS, Université Lyon 1), et prépare actuellement son entrée en thèse. Il est par ailleurs sportif et militant.

Notes

-

[1]

J’ai choisi la typographie « trans* » avec un astérisque, terme qui valorise l’auto-identification des personnes visées et est inclusif de différentes identités de genre qui sortent des cadres binaires de sexe et de genre (Bourcier 2017; Baril 2017).

-

[2]

L’ordre de genre désigne la relation hiérarchique et exclusive entre les groupes sociaux assignés hommes et femmes, qui permet la domination d’un groupe sur l’autre.

-

[3]

Les personnes cisgenres ou cis sont des personnes qui, par définition, ne sont pas trans* : « en sciences dures, l’adjectif cis est employé comme antonyme de trans, le premier référant à un élément qui est du même côté, le second qui, dans ses origines latines signifie “ par-delà ”, référant à un élément appartenant aux deux côtés. Plus généralement, le préfixe trans désigne, en opposition au préfixe cis, une transformation et une transition. Le préfixe cis est ainsi accolé aux termes de sexe et de genre pour désigner les personnes qui décident de ne pas faire de transition de sexe ou de genre » (Baril 2009 : 283-284).

-

[4]

À ma connaissance, une seule personne trans* était membre de l’association, mais elle n’avait pas dévoilée cette information aux autres membres, tous et toutes cisgenres.

-

[5]

Statuts de l’association LGBT de course à pied, carnet de terrain consultés le 13 avril 2021.

-

[6]

Le sigle CSP+ fait référence à la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles (PCS) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mais elle est d’usage courant surtout en marketing ou en analyse économique, pour désigner les « cadres et professions intellectuelles supérieures », parfois associés aux « chefs d’entreprise », dont les revenus sont supérieurs à la moyenne.

-

[7]

Le Pulp est une boîte de nuit lesbienne qui a été en activité entre 1997 et 2007 sur la rive droite; elle était connue pour ses entrées peu chères et sa programmation de musique électronique.

-

[8]

Le terme queer vient des milieux militants de la fin des années 80 aux États-Unis, comme une autodénomination de la part de groupes gais et féministes. C’est une forme de réappropriation du stigmate d’un groupe minoritaire, le terme queer étant alors une insulte à leur encontre. Voir Elsa Dorlin (2007) et Marie-Émilie Lorenzi (2017).

-

[9]

L’expression pink washing désignait à l’origine la célébration discursive des cultures LGBT+ par l’État d’Israël dans des espaces touristiques ou internationaux, ou les deux à la fois, dans l’objectif de se distinguer des autres pays du Moyen-Orient. Plus généralement il désigne les pratiques commerciales et politiques utilisant les « droits LGBT+ », la « culture LGBT+ » ou l’« inclusion LGBT+ » comme étant garantes de moralité et de progressisme qui redorent l’image publique d’organisations, d’États ou de multinationales pouvant attenter par ailleurs aux droits de la personne. Ces stratégies discursives sont fréquemment mises au service de discours (homo)nationalistes. Voir Jasbir K. Puar (2007), Ghadir Shafie (2015), Lisa Duggan (2003), Alexandre Jaunait, Amélie Le Renard et Élisabeth Marteu (2013).

-

[10]

L’expression « non-mixité choisie », issue des mouvements militants féministes et lesbiens, désigne une forme d’organisation sociale ou politique, ou les deux, qui inclut les femmes et les minorités de genre et exclut les hommes cisgenres. Historiquement, différents types de non-mixité étant expérimentés, les détails de cette définition peuvent varier et sont propres aux personnes et aux collectifs qui souhaitent s’organiser ainsi (Waldispuehl 2019; Borghi 2016; Delphy 2008; Anders 2017).

-

[11]

Des subventions qui proviennent notamment de la mairie de Paris et de plusieurs mairies d’arrondissement.

Références

- ANDERS, Robine, 2017 « “ Ne me libérez pas, je m’en charge! ” Enjeux et perspectives de l’autodéfense féministe », Mouvements, 92 : 85-93, [En ligne], [doi.org/10.3917/mouv.092.0085] (13 février 2021).

- BARBUSSE, Béatrice, 2016 Du sexisme dans le sport. Paris, Anamosa.

- BARIL, Alexandre, 2017 « Trouble dans l’identité de genre : le transféminisme et la subversion de l’identité cisgenre : une analyse de la sous-représentation des personnes trans* professeur-es dans les universités canadiennes », Philosophiques, 44 : 285‑237.

- BARIL, Alexandre, 2009 « Transsexualité et privilèges masculins. Fiction ou réalité? », dans Line Chamberland, Blye W. Frank et Janice Ristock (dir.), Diversité sexuelle et constructions de genre. Québec, Presses de l’Université du Québec : 263‑295.

- BERENI, Laure, 2023 Le management de la vertu : la diversité en entreprise à New York et Paris. Paris, Presses de Sciences Po.

- BOHUON, Anaïs, et Irène GIMENEZ, 2019 « Performance sportive et bicatégorisation sexuée : le cas de María José Martínez Patiño et le problème de l’avantage “ indu ” », Genèses, 115 : 9-29.

- BOHUON, Anaïs, et Grégory QUIN, 2016 « Sport », dans Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre. Paris, La Découverte : 605-614, [En ligne], [doi.org/10.3917/dec.renne.2016.01.06 05] (28 novembre 2021).

- BOHUON, Anaïs, et Grégory QUIN, 2012 « Quand sport et féminité ne font pas bon ménage… », Le Sociographe, 38 : 23-30, [En ligne], [doi.org/10.3917/graph.038.0023] (28 novembre 2021).

- BOLTANSKI, Luc, 1971 « Les usages sociaux du corps », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 26, 1 : 205-233, [En ligne], [doi.org/10.3406/ahess.1971.422470] (28 novembre 2021).

- BORGHI, Rachele, 2016 « Et le bronzage de tes fesses dessine un coeur – Réflexions sur les expériences lesbiennes des plages », L’Espace politique, 28, 1, [En ligne], [doi.org/10.4000/espacepolitique.3757] (13 février 2021).

- BOURCIER, Sam, 2017 Homo Inc.orporated. Le triangle et la licorne (qui pète). Paris, Cambourakis.

- BUTLER, Judith, 1990 Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge.

- CATTAN, Nadine, et Stéphane LEROY, 2010 « La ville négociée : les homosexuel(le)s dans l’espace public parisien », Cahiers de géographie du Québec, 54, 151 : 9-24, [En ligne], [doi.org/10.7202/044364ar] (28 novembre 2021).

- CONNELL, Raewyn, 1987 Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford, Stanford University Press.

- DELPHY, Christine, 2017 « La non-mixité : une nécessité politique. Domination, ségrégation et auto-émancipation », Les mots sont importants, [En ligne], [lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite] (27 mai 2021).

- DELPHY, Christine, 2008 Classer, dominer. Qui sont les « autres »? Paris, La Fabrique.

- DE MAILLARD, Jacques, et autres, 2019 « Les relations entre la population et les forces de police : un état des travaux en France », Bien vivre dans les quartiers prioritaires. Rapport annuel 2019. Observatoire national de la politique de la ville, [En ligne], [medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/277439.pdf] (21 mars 2021).

- DORLIN, Elsa, 2007 « Le queer est un matérialisme. Entretien par Gabriel Girard », dans Josette Trat et autres (dir.), Femmes, genre, féminisme. Paris, Éditions Syllepse : 47-58.

- DRIVET, Noémie, Stéphane CHAMPELY et Cécile OTTOGALLI-MAZZACAVALLO, 2019 « Regard sur l’hétéronormativité au sein d’une UFR STAPS : la normalisation des corps en jeu », Staps, 124 : 43-58, [En ligne], [doi.org/10.3917/sta.124.0043] (28 novembre 2021).

- DUGGAN, Lisa, 2003 The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston, Beacon Press.

- FEREZ, Sylvain, Agnes ELLING et Philippe LIOTARD, 2009 « Sport homosexuel et mouvement social : la mise en scène du corps gay et lesbien », Nouvelles Questions féministes, 28, 1 : 84-97, [En ligne], [doi.org/10.3917/nqf.281.0084] (28 novembre 2021).

- GAUTHIER, Jérémie, 2015 « Origines contrôlées », Sociétés contemporaines, 97, 1 : 101-127, [En ligne], [doi.org/10.3917/soco.097.0101] (28 novembre 2021).

- JAUNAIT, Alexandre, Amélie LE RENARD et Élisabeth MARTEU, 2013 « Nationalismes sexuels : reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes », Raisons politiques, 49 : 5-23, [En ligne], [doi.org/10.3917/rai.049.0005] (30 janvier 2021).

- LE BLANC, Antoine, 2019 « Construire des territoires rassurants : l’exemple du sport LGBT en région parisienne », L’Information géographique, 83, 3 : 39-61, [En ligne], [doi.org/10.3917/lig.903.0039] (28 novembre 2021).

- LIOTARD, Philippe, et Sylvain FEREZ, 2007 « Lesbiens, gays, bi et trans : des corps et des jeux », Corps, 2, 1 : 61-66, [En ligne], [doi.org/10.3917/corp.002.0061] (28 novembre 2021).

- LORENZI, Marie-Émilie, 2017 « “Queer ”, “ transpédégouine ”, “ torduEs ”, entre adaptation et réappropriation, les dynamiques de traduction au coeur des créations langagières de l’activisme féministe queer », GLAD!, 02, [En ligne], [doi.org/10.4000/glad.462] (2 février 2021).

- NARDI, Peter, 2000 Gay Masculinities. Thousand Oaks, Sage Publications, [En ligne], [dx.doi.org/10.4135/9781452233987] (1er avril 2021).

- OUALHACI, Akim, 2017 Se faire respecter. Ethnographie de sports virils dans des quartiers populaires en France et aux États-Unis. Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Sens social ».

- PUAR, Jasbir K., 2007 Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham, Duke University Press, coll. « Next Wave ».

- RAULT, Wilfried, 2017 « Secteurs d’activités et professions des gays et des lesbiennes en couple : des positions moins genrées », Population, 72, 3 : 399-434, [En ligne], [doi.org/10.3917/popu.1703.0399] (28 novembre 2021).

- RAYMOND, Henri, 1982 « Les Samouraïs de la raison : enquête sur la vie et les valeurs chez les cadres supérieurs de l’industrie », Sociologie du travail, 24, 4 : 378-402, [En ligne], [doi.org/10.3406/sotra.1982.1899] (28 novembre 2021).

- SHAFIE, Ghadir, 2015 « Pinkwashing: Israel’s International Strategy and Internal Agenda », Kohl: A Journal for Body and Gender Research, 1, 1 : 82-86, [En ligne], [doi.org/10.36583/kohl/1-1-7] (23 mai 2021).

- SOULÉ, Bastien, 2007 « Observation participante ou participation observante? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales », Recherches qualitatives, 27 : 127-140.

- WACQUANT, Loïc, 2015 « Pour une sociologie de chair et de sang », Terrains & travaux, 26 : 239-256, [En ligne], [doi.org/10.3917/tt.026.0239] (traduction de l’anglais par Michaël Busset et Michaël Cordey) (7 mars 2021).

- WALDISPUEHL, Elena, 2019 « Les pratiques de non-mixité des communautés féministes en ligne à l’ère des espaces semi-privés », Recherches féministes, 32, 2 : 149-166, [En ligne], [doi.org/10.7202/1068344ar] (15 mars 2021).

- WARD, Jane, 2008 Respectably Queer: Diversity Culture in LGBT Activist Organizations. Nashville, Vanderbilt University Press.

- WARD, Jane, 2000 « Queer Sexism: Rethinking Gay Men and Masculinity », dans Peter Nardi (dir.), Gay Masculinities. Thousand Oaks, Sage Publications : 153-175, [En ligne], [doi.org/10.4135/9781452233987] (15 février 2021).

- WILLIAMS, Christine, Patti GIUFFRE et Kirsten DELLINGER, 2009 « The Gay-friendly Closet », Sexuality Research & Social Policy, 6, 1 : 29-45.

List of figures

Figure 1

Évolution des adhésions selon la catégorie hommes/femmes depuis 2014

Figure 2

Domicile des membres

List of tables

Entretiens menés, des adhésions les plus anciennes aux plus récentes

10.7202/1042335ar

10.7202/1042335ar