Abstracts

Résumé

Les mots de l’inuktitut sont généralement composés d’un certain nombre de morphèmes dont chacun a son sens propre. L’analyse sémantique de ces parties composantes révèle souvent une signification sous-jacente qui diffère de celle du mot dans son entier, tout en lui étant liée. La plausibilité des significations ainsi mises en lumière varie selon la technique d’analyse utilisée : découpage morphologique en synchronie, recours à l’inférence sémantique, ou à l’étymologie proto-eskimo. Dans tous les cas, cette lecture analytique des mots inuit est révélatrice des images et représentations « cachées » qu’ils peuvent véhiculer. Trois exemples de ce type de lecture sont présentés ici : la relation entre corps et numération, la parenté par alliance, et l’union entre le chamane et ses esprits auxiliaires. On peut postuler que de telles données fournissent aux locuteurs et locutrices d’aujourd’hui des éléments de réflexion inédits sur la richesse sémantique insoupçonnée de leur propre langue.

Mots-clés :

- inuktitut,

- sémantique,

- numération,

- parenté,

- chamanisme

Abstract

In Inuktitut, words are generally made out of a number of morphemes, each of which hold their own meaning. It often happens that the semantic analysis of these component parts elicits an underlying signification differing from, but linked to, that of the entire word. The plausibility of the meanings thus elicited varies according to the analytical method in use: synchronous morphological parsing, resorting to semantic inference, or to Proto-Eskimo etymology. In all cases, such an analytical reading of Inuit words is revealing of the “hidden” views and images they may convey. Three examples of this kind of reading are presented here: the relationship between the body and numbers; terms for in-law relatives; and the covenant linking the shaman with his or her spirit helpers. It may be deemed that data of this nature can provide contemporary speakers of Inuktitut with new elements of reflection on the unsuspected semantic richness of their own language.

Keywords:

- Inuktitut,

- semantics,

- numeration,

- kinship,

- shamanism

Resumen

Las palabras en inuktitut suelen estar formadas por un cierto número de morfemas, cada uno de los cuales tiene su propio significado. El análisis semántico de estos componentes revela a menudo un significado subyacente que difiere del de la palabra en su conjunto, pero que está relacionado con él. La verosimilitud de los significados así sacados a la luz varía según la técnica de análisis utilizada: ruptura morfológica en sincronía, inferencia semántica o etimología protoesquimal. En todos los casos, esta lectura analítica de las palabras inuit revela las imágenes y representaciones “ocultas” que pueden transmitir. Aquí se presentan tres ejemplos de este tipo de lectura: la relación entre el cuerpo y el número, el parentesco por alianza y la unión entre el chamán y sus espíritus auxiliares. Cabe postular que tales datos proporcionarán a los y las hablantes actuales elementos inéditos de reflexión sobre la insospechada riqueza semántica de su propia lengua.

Palabras clave:

- Inuktitut,

- semántica,

- numeración,

- parentesco,

- chamanismo

Article body

Comme l’ensemble des parlers inuit et, aussi, des autres langues autochtones d’Amérique du Nord, l’inuktitut de l’Arctique oriental canadien est de structure polysynthétique. En effet, ses mots résultent généralement de l’adjonction de deux ou plusieurs morphèmes – les unités signifiantes minimales du mot – au sein d’un même élément lexical (le lexème), où chaque morphème préserve sa signification de base. Si bien qu’en mettant chacune de ces significations en lumière, on en arrive à faire ressortir un sens non perceptible au départ, qui constitue souvent une sorte de définition ou de description de ce que l’ensemble du mot signifie. Un exemple suffira. En inuktitut du Nunavik septentrional (baie d’Ungava et détroit d’Hudson), le cheval et la jument sont appelés qimmijuaq. Ce mot comprend deux morphèmes : qimmi(q)-, « chien ou chienne » et -(j)juaq, « énorme ». L’analyse morphologique révèle ainsi que les chevaux et les juments, externes à la région, mais déjà présents et présentes à Kuujjuaq en 1909 (fig. 1), ont été considérés comme d’« énormes chiens ou chiennes » par les premières personnes qui les ont vus.

Cet exemple illustre bien le double sémantisme que recouvre ce type de mot, qui agit à la fois comme désignant et comme signifiant (Dorais 1973). Le lexème qimmijuaq désigne l’animal-cheval ou jument, mais du même coup, il signifie qu’au moment de lui donner un nom, cet animal a été perçu comme un chien ou une chienne de taille gigantesque. Les locutrices et locuteurs modernes ne sont sans doute pas toujours conscients de cette signification sous-jacente, mais celle-ci fait partie intégrante de la charge sémantique potentiellement pertinente du mot qimmijuaq, car elle témoigne de la genèse de ce terme et ouvre une fenêtre, si ténue soit-elle, sur ce que pensaient les ancêtres. Quand, par exemple, on s’interroge sur le pourquoi d’un tel rapprochement entre cheval-jument et chien-chienne, on comprend que vraisemblablement, c’est leur fonction tractrice commune qui a permis de les assimiler l’un à l’autre. Pour les Inuit d’antan, les chiens et chiennes auraient équivalu à ce qu’étaient le cheval et la jument pour les Qallunaat (Euro-Canadiennes et Canadiens), malgré leur différence de stature (d’où le morphème -(j)juaq, « énorme », appliqué à l’équidé) et d’apparence générale. Les locuteurs et locutrices à l’origine du mot auraient donc privilégié une métaphore de type fonctionnel (renvoyant à l’activité pratique du signifié) pour désigner l’animal tracteur introduit chez eux par les Qallunaat[1].

On peut s’interroger ici sur la réalité et l’utilité d’une telle distinction entre désignation et signification. Après tout, il est loisible de considérer que pour les Inuit, le sémantisme de qimmijuaq est inclusif et englobe dans un même ensemble cognitif la notion de cheval et jument et celle d’énorme animal tracteur comparable au chien et à la chienne. Je crois cependant à l’existence d’une distinction : elle réside dans la conscience que le locuteur ou la locutrice a, ou n’a pas, du contenu définitionnel des mots qu’il ou elle utilise. Je postule qu’en faisant ressortir des éléments non immédiatement perceptibles – et donc « sous-jacents » ou « cachés » – de ce contenu, on met à la disposition des Inuit des connaissances leur permettant de pénétrer plus avant au coeur de leur langue et de leur culture. Dans les pages qui suivent, après avoir présenté ma méthodologie d’analyse, je donnerai trois brefs exemples de ce processus de mise en lumière : le rapport entre le corps, la main et les nombres, la désignation des parents par alliance, et les accords autrefois conclus par les chamanes avec leurs esprits auxiliaires. Ces exemples, en inuktitut du Nunavik, seront largement tirés de Dorais (2020). Ils visent avant tout à sensibiliser les lectrices et lecteurs francophones à un type relativement inédit de lecture de la langue inuit et, plus largement, d’autres langues polysynthétiques autochtones.

Figure 1

Qimmijuat à Kuujjuaq, 1909, par Hugh A. Peck

Trois niveaux d’analyse

L’analyse en synchronie

Le mot qimmijuaq, donné en exemple à la section précédente, est immédiatement analysable par les locutrices et locuteurs attentifs à la sémantique de leur langue. En effet, les deux morphèmes qui le composent font partie du bagage linguistique ordinaire de l’inuktitut contemporain. Chacun d’eux sert donc couramment à la formation de lexèmes divers : illujuaq (très grande maison [illu]) par exemple, ou qimmilik (il y a un chien ou une chienne [chien-chienne et postulat d’existence]). Une chienne ou un chien anormalement grand pourra même être qualifié de qimmijuaq et dans un tel cas, c’est le contexte de l’énoncé qui indiquera qu’on parle d’un animal du genre canidé et non d’un cheval ou d’une jument.

La majorité des termes désignant des animaux, objets, aliments ou concepts introduits au Nord par les Qallunaat (comme l’a été l’équidé dit qimmijuaq) peuvent être analysés en synchronie, puisqu’ils font appel à des morphèmes toujours fonctionnels (Therrien 2000). C’est également le cas de plusieurs lexèmes appartenant au vocabulaire ancien de la langue, comme anaanatsiaq (grand-mère [surtout maternelle]), formé de anaana- (mère, maman) et -tsiaq (bonne, bon), l’aïeule étant ainsi qualifiée de « bonne maman ». Ces mots facilement décomposables, qu’il s’agisse de néologismes ou de termes traditionnels, appartiennent au premier niveau d’analyse du lexique inuit, celui de la perception quasi immédiate de ses significations sous-jacentes.

L’analyse par signification inférée

À un deuxième niveau d’analyse, moins facilement accessible et, donc, plus sujet à controverse en raison de ses résultats incertains, on trouve un grand nombre de lexèmes dont les morphèmes ne sont pas immédiatement fonctionnels en synchronie – les locuteurs et locutrices ne leur reconnaissent pas de sens autre que ce qu’ils désignent ou expriment en surface. On peut toutefois inférer à leur sujet de possibles significations « cachées », en attribuant à certains de leurs morphèmes, ou même parties de morphèmes, le sens qu’ils ont dans d’autres mots qui, eux, sont analysables en synchronie. De telles inférences peuvent être directes ou dérivées.

L’inférence directe

Dans plusieurs cas d’inférence, la signification des morphèmes en présence est (ou semble) immédiatement analysable, mais cette analyse aboutit à un résultat tellement éloigné de ce que le lexème désigne ou exprime dans son ensemble, que le lien entre le tout et ses parties, quoique plausible, ne peut être prouvé. En voici trois exemples :

-

siqiniq (soleil) : siqi- (asperger) -niq (suffixe nominal) : « l’aspersion » ;

-

piujuq (qui est bon) : pi- (chose) -u- (être) -juq (3e p. sing. de l’indicatif) : « qui est quelque chose » ;

-

irniq (le fils) : irni- (engendrer) -(a)q (passif) : « qui est engendré ».

Si l’on peut postuler un lien sémantique direct en 3), entre la notion de « fils » et celle de « personne engendrée », il n’en est pas de même en 1) et en 2). Il est toutefois tentant de supposer qu’en inuktitut l’astre solaire est décrit comme une « aspersion [de particules lumineuses [?], ce qui rejoindrait l’astrophysique] » et qu’« être bon » équivaut à « être quelque chose »[2], mais on ne peut le prouver.

L’inférence dérivée

L’inférence dérivée consiste à supposer qu’une partie de mot, généralement monosyllabique et ne constituant pas toujours un morphème reconnu, possède le même sens sous-jacent qu’un élément lexical homophone appartenant à un autre mot. Par exemple, le terme arnaq (femme, femelle), non divisible en morphèmes séparés, serait peut-être décomposable en deux éléments : ar- (bouger, courir [comme la syllabe initiale de arpa- bouger, courir sans arrêt]) et -naq (rendre tel, faire faire). La femme serait donc définie comme « celle qui agite, qui fait bouger quelque chose ». Elle s’inscrirait ainsi dans un « parallélogramme des rapports de sexe » (Dorais 1986 : 176) où, s’il faut en croire le sens sous-jacent attribué aux mots, elle agiterait l’homme, anguti, celui « qui sert à attraper ». Il va sans dire que ce type d’analyse est hautement spéculatif et donne des résultats très peu fiables.

L’analyse étymologique

En troisième lieu enfin, la recherche du sens « caché » des lexèmes peut faire appel à l’étymologie. Depuis quelques décennies en effet, des linguistes spécialistes des parlers arctiques nord-américains ont reconstitué la langue commune aux ancêtres des Inuit et Yupit d’aujourd’hui (le « proto-eskimo »), parlée en Alaska il y a quelque 2000 ans (Fortescue, Jacobson et Kaplan 2010). En postulant que cette reconstitution, dont la valeur scientifique est incontestable, reflète une vision ancestrale de la réalité, il est loisible d’y avoir recours pour accéder à un niveau de signification en profondeur, inaccessible lorsqu’on se limite à l’analyse des parlers contemporains. À titre d’exemples de ce que peut révéler l’étymologie, mentionnons les quelques mots suivants (où l’astérisque * signale les formes reconstruites)[3] :

-

tarniq (âme humaine) : étymologiquement *tar(ə)nər : *tarǝr- (être sombre) *-nər (suffixe nominal) : « l’obscurité » ;

-

irngutaq (petit-fils, petite-fille) : étymologiquement *inrutaq : *in(əq)- (compléter) -rutaq (qui sert à) : « ce qui sert à compléter [la famille ?] » ;

-

atigi (parka intérieur) : étymologiquement *atəkə : *atǝ- (se vêtir) *-kǝ (passif) : « ce dont on est vêtu » ;

-

angut(i) (homme, mâle) : étymologiquement *aŋun : *aŋ(ǝ)- (être grand) *-un (qui sert à) : « un moyen pour être grand »[4].

Les significations ainsi reconstruites sont linguistiquement valides, mais leur interprétation laisse souvent place à l’interrogation. Pourquoi, par exemple, l’âme était-elle associée à l’obscurité, les petits-enfants à la complétion de quelque chose, et la masculinité à l’ampleur des dimensions ? On ne peut y répondre que par des hypothèses. Sont hypothétiques aussi les analyses inférées (le deuxième niveau ci-dessus), quoique le degré de probabilité des inférences directes me semble passablement élevé. C’est leur interprétation qui peut poser problème. D’un point de vue strictement linguistique donc, seuls les lexèmes immédiatement analysables en synchronie répondent aux critères d’une démarche sémantique aux résultats incontestables.

À mon avis cependant, là n’est pas la vraie question. Au-delà de la linguistique, on peut se demander si la recherche du sens « caché » des mots inuit n’est pas utile aux locutrices et locuteurs dans leur quête identitaire. La mise en lumière d’images, de représentations et de concepts plausiblement transmis par la langue sans être toujours appuyés à cent pour cent par la science, ne peut-elle pas donner accès, chez les jeunes en particulier, à un mode de pensée ancestral porteur d’identité culturelle et sociale ? C’est dans cet esprit que je vais maintenant présenter les trois exemples de lecture de significations sous-jacentes mentionnés en début d’article.

Le corps, la main et les nombres

Le vocabulaire inuit de l’anatomie humaine a déjà fait l’objet d’analyses sémantiques approfondies (Therrien 1987 ; Bordin 2003). De même, la proximité de sens entre le corps – la main en particulier – et le système de numération est bien connue elle aussi (Baillargeon et al. 1977 ; Mahieu 2021). L’exemple présenté ici (voir à ce sujet Dorais 2020 : chap. 5 et p. 185-188) constitue donc avant tout une courte synthèse de nos connaissances sur ce double thème.

Le corps humain

Le corps humain est communément appelé timi en inuktitut, mais à proprement parler, ce mot désigne d’abord le tronc. Le corps en son entier est en effet conçu comme comprenant une partie centrale (le tronc) à laquelle se rattachent cinq appendices : la tête, les deux bras et les deux jambes. La signification sous-jacente des mots désignant ces différentes parties décrit leurs liens les unes par rapport aux autres :

-

timi (tronc) : la partie centrale d’une surface en relation avec sa périphérie ; cf. qikirtaup timaa (de l’île, son timi) ; le centre d’une île vu de sa périphérie côtière ;

-

niaquq (tête) : étymologiquement *nay(ə)qur : *nayǝ- (courber la tête) *qur (attaché à quelque chose) : « ce qui est attaché [au timi] et se courbe [?] » ;

-

avatit (les membres) : les espaces qui entourent un centre [le timi] ;

-

taliq (bras) : étymologiquement *tałir : rattaché à *tatǝ- (serrer, presser quelque chose) et *tatyur- (mener par la main) : « ce qui serre quelque chose pour le diriger [?] » ;

-

niu (jambe) : étymologiquement *niru : sens sous-jacent inconnu.

L’ensemble du corps comprend donc un « élément central » (le tronc) auquel se grefferaient une « partie attachée qui se courbe » (la tête) ainsi que des « espaces environnants » (les membres, bras et jambes).

Les doigts de la main

Le mot pour « main », aggait (d’étymologie inconnue), est un pluriel, qui signifie en fait « les doigts ». En partant du pouce de la main droite (paume tournée vers le bas), les doigts se dénomment comme suit :

-

kullu (pouce) : étymologiquement *kumlu : *kum- (sens inconnu) *-lu(r) (endroit ou objet pour entreprendre une action) ;

-

tikiq (index) : probablement « ce qui pointe vers quelque chose » ;

-

qitirsiq (majeur) : qitiq- (le milieu) -siq (plus que) ; « plus au milieu [que les autres doigts] » ;

-

mikiliraq (annulaire) : miki- (être petit) -li(r)- (se mettre à) -raq (fréquentatif nominalisé) : « ce qui devient habituellement petit » ;

-

iqirquq (auriculaire) : étymologiquement *iqəlqur (qui est associé à la largeur [de la main, dont il est à l’extrémité ?]).

La nomenclature des doigts de la main débute ainsi par le pouce (avec lequel on entreprend quelque chose [?]), suivi du doigt qui pointe, de celui du milieu, de celui qui « devient plus petit » que le précédent et, enfin, du doigt « associé à la largeur » de la main. Notons que pour une locutrice ou un locuteur contemporain, le terme iqirquq pourrait être compris comme « ce qui atteint (-rquq) la commissure des lèvres (iqiq-) », par allusion au jeu inuit traditionnel où chacun de deux adversaires enfonce son auriculaire dans l’orifice buccal de l’autre et lui tire la bouche par la commissure ; le perdant ou la perdante est celui ou celle qui cède le premier ou la première à la douleur.

Le corps et les nombres

Le système numérique inuit est intimement lié à l’anatomie humaine. C’est un système vigésimal (basé sur le nombre vingt), où les dix doigts et les dix orteils servaient originellement de base à la numération. On ne s’étonnera donc pas que l’expression linguistique des nombres fasse souvent référence à divers éléments reliés aux avatit (les membres) du corps humain.

Pour compter, on étend habituellement les deux mains, doigts écartés et paumes vers le bas, en commençant par l’auriculaire de la main gauche et en se dirigeant vers la droite. Les chiffres se dénombrent alors comme suit (voir aussi Mahieu 2021) :

-

atausiq (un [une unité]) : ata- (adhérer, être d’une seule pièce) -usiq (qui sert habituellement à) : « ce qui sert à adhérer » ;

-

marruuk (deux [unités]) : étymologiquement *malrug : probablement apparenté à *malig- (suivre) : « le nombre qui suit le précédent [?] » ;

-

pingasut (trois [unités]) : étymologiquement relié au démonstratif *piŋ- (ici plus haut [cf. inuktitut pinna, ceci ci-haut]) : allusion au majeur, le doigt le plus long ;

-

sitamat (quatre [unités]) : lien étymologique possible avec *citə(g)- (être dur, raide [cf. inuktitut siti-]) : allusion probable à l’index, qui reste raide lorsque pointé ;

-

tallimat (cinq [unités]) : étymologiquement *tałłimat : *tałi(r)- (bras) *-li- (faire) *-(u)ma- (perfectif) *-t (pluriel) : « qui sont dans l’état d’avoir fait un bras ».

En ayant compté tous les doigts de la main gauche, paume vers le bas, on a atteint le pouce, cinquième de la série. Toutes les unités de cette main étant alors épuisées, les nombres additionnés jusqu’à cinq « ont fait un bras ». Pour continuer, on doit donc passer à la main droite.

En inuktitut du Nunavik, la numération devient alors arithmétique. « Six » se dit pingasuujurtut (ils sont trois plus d’une fois), « sept » sitamaujunngigartut (ils ne sont pas encore quatre plus d’une fois), et ainsi de suite. Dans plusieurs autres parlers inuit par contre, le dactylo-comptage se poursuit. Dans le dialecte d’Igloolik (Nunavut nord-oriental), par exemple, « six » est arviniliit ou arvinilik (ils ont ou il y a une traversée [cf. *arvir- traverser *-nər- suffixe nominal *-ləg qui a]), par allusion au fait qu’en comptant sur les doigts, il faut alors passer d’une main à l’autre.

Alors que « dix » se dit tallimaujurtut (ils sont cinq plus d’une fois) au Nunavik occidental, presque partout ailleurs, ce nombre se traduit par qulit (les parties du haut) en référence au haut du corps, maintenant complet puisqu’on a épuisé les unités des deux mains. À partir de là, on procède généralement par addition, onze étant qulillu atausirlu (et dix et un), et ainsi de suite. En kalaallisut du Groenland cependant, « onze » se dit aqqaniq (la descente), pour signaler que le haut du corps étant maintenant complété, il faut désormais utiliser ses orteils pour continuer à compter.

Finalement, quand on en arrive au nombre « vingt », tous les outils corporels de numération ont été épuisés. En inuktitut du Canada oriental, « vingt » se traduit donc par avatit (les membres du corps), c’est-à-dire les deux mains et les deux pieds avec leurs dix doigts et leurs dix orteils. Au Canada occidental et en Alaska, on utilise des dérivés de inuinnaq (une personne complète) et au Groenland de l’Est « vingt » se dit ii naattungu (en ayant complété quelqu’un). Au-delà de ce nombre, la numération procède par multiplication vigésimale. Les locutrices et locuteurs de l’inuktitut disent ainsi avatit marruuk (deux [fois] vingt) pour quarante, avatit tallimat cinq [fois] vingt) pour cent, jusqu’à ce qu’ils et elles atteignent les limites du système avec avatit avatit (vingt [fois] vingt), soit quatre cents.

Figure 2

Ningaugiik, Ukuariik

La parenté par alliance

À l’instar des nombres, les systèmes de parenté forment des structures relationnelles dont l’expression verbale est souvent révélatrice d’un contenu « caché ». Celui-ci peut parfois suggérer le sens ou la fonction sociale qu’on attribue à telle ou telle position parentale à l’intérieur du système.

Chez les Inuit du Nunavik, les rapports parentaux ainsi que leur nomenclature (les termes de parenté), ont été décrits en détail par Saladin d’Anglure (2013 : chap. 8). Je me contenterai d’examiner ici le sens sous-jacent des termes concernant la parenté par alliance : entre beaux-parents, gendres, brus, beaux-frères et belles-soeurs, d’une part, et entre oncles, tantes, neveux et nièces par alliance, de l’autre (voir à ce sujet Dorais 2020 : 117-122).

Parents, enfants, frères et soeurs par alliance

La figure 2 est tirée de Saladin d’Anglure (2013 : 152 ; le terme au sommet doit se lire sakilirqiuti). Dans ce schéma de parenté, comme dans celui de la figure 3, les triangles symbolisent les hommes, les cercles, les femmes, et les carrés, les personnes pouvant appartenir à l’un ou l’autre genre. Les flèches indiquent la façon dont les deux parents qu’elles relient se désignent mutuellement. Par exemple, l’individu masculin identifié comme ningauk (au bas de la figure, à gauche) est désigné de cette manière par les personnes (homme et femme) au sommet du schéma (ses grands-parents par alliance), qu’il appelle sakilirqiuti. Mais il est aussi qualifié de ningauk par ceux qu’il dénomme saki (ses beaux-parents), ainsi que par celui à qui il s’adresse comme étant son sakiaq (le frère de son épouse). Il va sans dire que ces termes s’appliquent à la parenté inuit traditionnelle et ne prennent pas en compte les formes contemporaines d’unions maritales, de parentalité et d’identité, ou non-identité, de genre.

Cette figure présente les relations dyadiques[5] entre parents – de même genre lorsque les deux protagonistes appartiennent à la même génération – que Saladin d’Anglure qualifie de Ningaugiik, Ukuariik (paire incluant un ningauk, paire incluant une ukuaq). Ces relations s’expriment au moyen des termes suivants :

-

ningauk (époux de ma fille ou petite-fille ; époux de ma soeur si je suis un homme) : étymologiquement *nəŋarug : peut-être apparenté à *nəŋ(ŋ)ar- (être fâché, éventuellement par jalousie) ;

-

ukuaq (épouse de mon fils ou petit-fils ; épouse de mon frère si je suis une femme) ; étymologiquement *uku(C)ar : sens sous-jacent inconnu ;

-

saki (père ou mère de mon époux ou de mon épouse) : étymologiquement *caki : sens sous-jacent inconnu ;

-

sakiaq (frère de mon épouse ; soeur de mon époux) : saki- (proche parent par alliance) -aq (de taille ou d’importance moindre) : « saki secondaire » ;

-

sakilirqiuti (grand-père ou grand-mère de mon époux ou épouse) : saki- (beau-père, belle-mère) -lirqi- (en avoir encore) -uti (qui sert à) : « ce qui sert à avoir un beau-père ou une belle-mère de plus ».

Les mots ningauk et ukuaq désignent le conjoint ou la conjointe d’un parent au premier degré (fils, fille, frère ou soeur). Par contraste, saki et ses dérivés (sakiaq, sakilirqiuti) désignent les parents au premier ou deuxième (grands-parents) degré de la conjointe ou du conjoint. On serait tenté d’analyser le mot ukuaq (belle-fille, belle-soeur) de la façon suivante : uku- (se pencher en avant) -aq (fréquentatif nominalisé) : « celle qui se penche souvent vers l’avant ». On pourrait voir là une métaphore exprimant le fait que dans les camps patrilocaux traditionnels, les épouses venues d’ailleurs devaient se montrer soumises envers leur belle-mère et leurs belles-soeurs. De même, le mot saki pourrait être rapproché de sakiat (cage thoracique [étymologiquement *caki(C)ag]), une autre métaphore qui illustrerait le rôle des proches parents par alliance, comparés ici à une charpente osseuse, dans la consolidation des liens parentaux. Il ne s’agit toutefois là que d’hypothèses, intéressantes, mais indémontrables.

Entre personnes de même génération, les mots ningauk, ukuaq et sakiaq ne doivent être utilisés qu’avec celles et ceux dont on partage l’appartenance de genre. Lorsqu’on s’adresse à un beau-frère ou une belle-soeur de l’autre sexe, on l’appelle aikuluk. Ce terme est inattendu puisqu’on y retrouve le suffixe -kuluk (gentil petit, gentille petite) dans l’expression d’une relation sociale basée sur l’évitement. Autrefois en effet, on n’avait pas le droit d’épouser son aikuluk (Saladin d’Anglure 2013 : 144) ou même, jusqu’aux années 1980 à certains endroits, de s’adresser directement à elle ou à lui. Étymologiquement, le radical ai- de aikuluk dérive de *agi- (beau-frère ou belle-soeur de sexe opposé). Selon Fortescue, Jacobson et Kaplan (2010 : 8), il pourrait être relié aux deux premières voyelles de *a(C)ippar (compagnon, compagne [cf. inuktitut aippaq]) ainsi qu’à des mots unangan (aléoutes : apparentés de loin aux parlers inuit et yupit) signifiant « autre » et « invité ». Son sens sous-jacent éventuel serait alors quelque chose comme : « gentil petit invité, gentille petite invitée, venus d’ailleurs ».

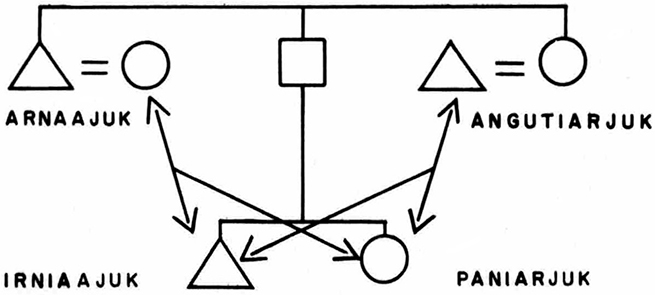

Figure 3

Irniajugiik, Paniarjugiik

Oncles, tantes, neveux et nièces par alliance

La figure 3, également tirée de Saladin d’Anglure (2013 : 148 ; le terme au bas à gauche doit se lire irniajuk), présente la nomenclature des relations parentales entre les oncles et tantes par alliance et les neveux et nièces de leur conjointe ou conjoint. Les termes en usage au Nunavik sont les suivants :

-

angutiarjuk (époux de la soeur de mon père ou de ma mère) : anguti- (homme [= père]) -arjuk (petit, moindrement) : « pas tout à fait un père » ;

-

arnaajuk (épouse du frère de mon père ou de ma mère) : arna(q)- (femme [= mère]) -a(r)juk (petite, moindrement) : « pas tout à fait une mère » ;

-

irniajuk (fils du frère ou de la soeur de mon époux ou épouse) : irni(q)- (fils) -a(r)juk (petit, moindrement) : « pas tout à fait un fils » ;

-

paniarjuk (fille du frère ou de la soeur de mon époux ou épouse) : pani(k)- (fille) -arjuk (petite, moindrement) : « pas tout à fait une fille ».

Contrairement aux appellations utilisées entre beaux-parents, gendres, brus, beaux-frères et belles-soeurs, ces quatre termes sont directement analysables en synchronie. En sachant (Saladin d’Anglure 2013 : 148) que les morphèmes anguti- et arna(q)- équivalent ici, par extension, aux mots pour « père » et « mère » – ordinairement ataata et anaana –, comme c’est encore le cas dans certains dialectes inuit linguistiquement conservateurs de l’Arctique occidental (Dorais 2020 : 117), on constate que les relations avunculaires par alliance mettent en relation des pères, mères, fils et filles « pas tout à fait tels ou telles ». La question qui se pose est donc la suivante : pourquoi parler des oncles, tantes, neveux et nièces par alliance comme s’il s’agissait de quasi-parents et de leurs enfants ?

Je n’ai pas de vraie réponse à ce sujet, n’ayant jamais songé à demander à des Aînés et Aînées de m’expliquer le sens de base de ces termes tel qu’ils et elles le comprennent. Je ne peux que formuler des hypothèses. Il est loisible de penser qu’autrefois, la forme préférée de mariage consistait à unir deux cousins, comme c’est le cas dans de nombreuses sociétés autour du monde. Les oncles et tantes auraient alors été considérés comme des beaux-parents potentiels, donc des pères et mères « pas tout à fait tels ou telles ». L’ethnographie ne semble cependant pas appuyer cette hypothèse puisqu’au Nunavik tout au moins, les unions entre cousins germains sont déconseillées. Une autre explication pourrait être qu’en raison de l’importance de l’adoption, qui implique souvent des frères et soeurs comme donneurs et receveurs d’enfants, les oncles et tantes seraient vus comme de potentiels parents pour leurs nièces et neveux consanguins ou par alliance[6].

Dans une autre veine, les tantes et les oncles servent souvent de guides et de conseillers à l’égard des enfants de leurs frères et soeurs, jouant ainsi un rôle quasi parental – d’où, peut-être, des appellations faisant allusion à ce rôle. Ceci était particulièrement vrai autrefois, quand plusieurs frères – et parfois soeurs – résidaient dans le même camp avec leurs familles respectives. Ou encore, puisque le sens sous-jacent des termes de parenté désignant les neveux et nièces consanguins semble quelquefois indiquer que ces termes visent à reproduire métaphoriquement les relations entre frères et soeurs unissant déjà leurs oncles, tantes et parents (Dorais 2020 : 111), ne serait-il pas possible qu’en se désignant mutuellement comme parents et enfants, les participants et participantes aux relations avunculaires par alliance contribuent ainsi à la reproduction symbolique du groupe familial d’origine des neveux et nièces ?

Finalement, une explication plus simple consisterait à penser que si les oncles et tantes par alliance sont qualifiés de « pères » ou « mères » et appellent « fils » ou « filles » leurs neveux et nièces, cela interdit toute union de nature sexuelle entre ces parents non consanguins, puisque la terminologie les cantonne à l’intérieur des limites des rapports incestueux. Comme les précédentes, cette hypothèse est vraisemblable, quoiqu’indémontrable. À l’instar des autres explications proposées, elle offre toutefois un exemple intéressant de la manière dont l’analyse du sémantisme « caché » de la langue inuit permet de dévoiler et de soumettre à la discussion des traits de culture et de pensée non évidents à priori. Une telle analyse met donc ainsi à la disposition des locuteurs et locutrices de l’inuktitut des éléments de réflexion inédits sur la richesse du contenu sous-jacent que recouvrent les mots qu’ils et elles utilisent quotidiennement.

L’alliance chamanique

Au-delà des rapports parentaux, les gens peuvent aussi conclure des alliances avec des êtres « autres », dotés d’une puissance supérieure à la leur. Avant la christianisation des Inuit, c’étaient généralement les chamanes (angakkuq), hommes ou femmes, qui contactaient ces êtres ou étaient contactés par eux, afin d’établir une relation de collaboration stable entre personne humaine (inuk) et esprit auxiliaire (tuurngaq) (Saladin d’Anglure 2013 : chap. 9). Cette relation permettait à l’individu d’accéder à la « vision chamanique » (qaumaniq), le dotant ainsi de facultés de perception extrasensorielles et de pouvoirs suprahumains émanant de son ou de ses tuurngait. La coopération chamane-esprit était le plus souvent mise en oeuvre par l’intermédiaire du tambour (qilau[jjau]t) et/ou du recours à une formule magique (irinaliuruti).

L’analyse sémantique – étymologique ou synchronique – des mots parlant d’alliance chamanique révèle en partie ce qu’ils sous-tendent (voir aussi Dorais 2020 : 91-95) :

-

tuurngaq (esprit auxiliaire) : étymologiquement *tugənrar : *tugət- (attacher) *n(ə)rar(ar) (qui commence à être fait) : « qui se met à être attaché » ;

-

angakkuq (chamane) : étymologiquement *aŋalkur : rattaché à *aŋa(r)- (voyager, se déplacer) et *aŋalkə- (essayer de se libérer) : « qui bouge, cherche à s’échapper [?] » ;

-

qilaut (tambour) : étymologiquement *qəlaun : *qəla- (invoquer les esprits) *-un (qui sert à) : « ce qui sert à invoquer les esprits » ;

-

qaumaniq (vision chamanique) : qauma- (éclairer) -niq (suffixe nominal) : « la clarté » ;

-

irinaliuruti (formule magique) : iri(n)a- [?] (cri) -liu(r)- (faire) ruti (qui sert à) : « ce qui sert à pousser un cri » ;

-

inuk (personne humaine) : étymologiquement *iŋug (personne, corps vivant, être qui possède quelque chose ou y réside).

Si l’on en croit les possibles significations sous-jacentes de chacun de ces lexèmes, l’alliance chamanique reposerait sur une relation dyadique entre l’esprit auxiliaire (tuurngaq) et la personne qu’il ou elle va seconder en étant lié par elle, en « s’y attachant ». Cette personne, l’angakkuq, « bouge, cherche à s’échapper ». Il y aurait peut-être là allusion au fait que lors des grandes séances chamaniques, le chamane – les femmes ne s’adonnaient pas à de telles séances – était solidement lié par des lanières de cuir avant de s’échapper de son corps avec l’aide de son tuurngaq, pour aller rejoindre Frère-Lune ou Sanna (Sedna), la femme au fond de la mer (Saladin d’Anglure 2006).

L’angakkuq communiquait avec son tuurngaq grâce au tambour, le qilaut[7]. En stricte étymologie, ce mot signifie « un moyen pour invoquer les esprits » (Fortescue, Jacobson et Kaplan 2010 : 322), mais les locutrices et locuteurs d’aujourd’hui pourraient vouloir le faire dériver du morphème qilak- (nouer, lier) et le comprendre comme voulant dire « ce qui sert à être attaché ». Dans ce cas, l’alliance chamanique reposerait sur une sujétion symbolique : le tuurngaq « s’attacherait » à l’angakkuq, qui chercherait à « lier » son esprit auxiliaire grâce à son qilaut.

Quoi qu’il en soit, cette alliance gratifiait l’homme ou la femme chamane d’une « clarté », d’une « lumière » transcendante, la qaumaniq, qui le dotait d’une lucidité supérieure à celle de la commune humanité. Elle lui donnait aussi accès à des irinaliurutiit, des formules magiques, qui pourraient avoir été définies comme « des moyens pour pousser un cri ». Une telle définition, possible, mais non prouvée, supposerait que le lexème irinaliuruti dérive d’une hypothétique forme *irina- signifiant « cri », proche de iria- dans irialajuq (il/elle crie à tue-tête ; littéralement : il/elle dit “iria”).

En fin de compte, le rôle actif joué par le chamane ou la chamane, qui « bouge, se déplace, veut s’échapper » tout en cherchant peut-être à « lier » ses esprits auxiliaires grâce à son tambour, dérive de son dynamisme en tant que personne humaine. Étymologiquement en effet, le mot inuk semble évoquer à la fois le fait d’être un « corps vivant », mais aussi de « posséder » quelque chose ou y « résider » (Fortescue, Jacobson et Kaplan 2010 : 150). La notion de « possession » ou de « résidence » s’exprime généralement par l’ajout du morphème -nga ou -a (son, sa) à inu(k), comme dans qimmiup inunga (du chien, sa personne ; le maître, ou la maîtresse, d’un chien), silaup inua (de l’atmosphère, sa personne ; l’esprit maître de l’univers), imaup inua (de l’eau, sa personne ; l’esprit maître des eaux). Ces exemples montrent que dans son rôle de possesseur des choses qui l’entourent et d’occupant ou occupante de son milieu de vie, l’inuk est conçu de façon éminemment active, comme un animateur ou une animatrice indispensable à l’univers qu’il ou elle habite.

Conclusion

L’analyse du sens sous-jacent – c’est-à-dire non nécessairement perceptible au premier abord – des exemples proposés dans les pages précédentes nous a permis d’accéder à une lecture inédite de quelques champs sémantiques inuit. Nous avons ainsi appris, ou redécouvert, que la numération est directement liée à la position relative de diverses parties du corps humain, comme avec les nombres « trois » (pingasut) et « quatre » (sitamat), qui font référence au fait que le majeur est le doigt le plus long et l’index, le plus raide. De même, l’examen des termes de parenté par alliance a montré que ces appellations peuvent parfois décrire le rôle ou le comportement attendus de l’individu, au sein de la structure parentale à laquelle il ou elle se rattache. Et enfin, les mots se rapportant à l’alliance chamanique ont révélé que celle-ci semble avoir été conçue comme l’union entre une personne humaine active, l’angakkuq (l’homme ou la femme chamane), qui « cherche à s’échapper » des limites habituelles du monde, et un ou une tuurngaq (esprit auxiliaire) qui s’attache à cette personne.

Le degré de plausibilité des significations sous-jacentes proposées est variable. J’ai montré que l’analyse sémantique des lexèmes peut s’effectuer à trois niveaux : en synchronie, par inférence, et en remontant à l’étymologie proto-eskimo. Seule l’analyse synchronique, qui découpe le mot en morphèmes faisant partie du bagage quotidien de la langue contemporaine, donne des résultats linguistiquement indiscutables. L’inférence, qui propose l’existence de morphèmes hypothétiques – ou analysables en synchronie, mais dont le sens sous-jacent paraît aberrant – ne peut que générer des suggestions contestables. L’étymologie enfin, scientifiquement valide en linguistique historique, postule l’existence d’une vision ancestrale de la réalité, à laquelle donnerait accès l’analyse sémantique des morphèmes proto-eskimos tels que reconstruits par les spécialistes.

Que conclure de tout ceci ? Je l’ai déjà mentionné, ce qui me semble importer le plus dans la lecture proposée ici du sens « caché » ou sous-jacent des mots inuit, c’est le fait qu’elle ouvre une fenêtre sur des images, des symboles, des représentations anciennes même, peu ou pas accessibles à la plupart des locuteurs et locutrices de l’inuktitut. Qu’elle donne accès à des significations linguistiquement solides, à des suggestions plausibles, quoique parfois très hypothétiques, ou à des reconstructions étymologiques, cette fenêtre met à la disposition des Inuit d’aujourd’hui des éléments de réflexion et de questionnement inédits sur la richesse sémantique insoupçonnée de leur propre langue.

À une époque où les identités autochtones, longtemps mises à mal, sont en pleine résurgence, de tels éléments pourraient, me semble-t-il, jouer un rôle capital, surtout chez les jeunes, dans la définition d’une vision du monde solide, puisque portée par la langue, à la fois proprement inuit et parfaitement adaptable au mode de vie contemporain. Ce rôle demeure toutefois à démontrer. D’une part, aucune étude à ma connaissance n’a encore porté sur l’impact réel des recherches étymologiques sur le développement de l’inuktitut, quoique plusieurs Inuit travaillant dans le domaine de la langue se sont montrés intéressés par les quelques analyses sémantiques (telles que Dorais 2019) mises à leur disposition. D’autre part, l’inuktitut est-il en mesure de traduire les nouveaux concepts qui ne cessent de surgir dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les relations de genre ou la place de l’humanité dans le monde d’aujourd’hui ? Vu l’aisance avec laquelle cette langue a su s’adapter jusqu’ici à l’évolution de son milieu, je crois personnellement que oui. Cependant, des recherches explicites sur ce thème s’avèrent nécessaires. Il y a donc encore du pain sur la planche pour les spécialistes de l’inuktitut, tant autochtones qu’allochtones.

Appendices

Note biographique

Louis-Jacques Dorais est détenteur d’une maîtrise en anthropologie de l’Université de Montréal et d’un doctorat en linguistique de l’Université Paris-III. De 1972 à 2011, il a enseigné au département d’anthropologie de l’Université Laval. Ses recherches ont porté, entre autres, sur la dialectologie et la sémantique de la langue inuit, ainsi que sur la relation entre langue et identité chez les Inuit, comme aussi chez les minorités francophones d’Amérique du Nord et les Vietnamiennes et Vietnamiens de la diaspora nord-américaine et européenne. De 2007 à 2013, il a été coresponsable de l’Alliance de recherche Yawenda, qui a amorcé la mise en oeuvre d’un programme de revitalisation de la langue huronne-wendat. Il a notamment publié Words of the Inuit. A Semantic Stroll through a Northern Culture (University of Manitoba Press, Winnipeg, 2020), et Inuksiutiit. Un demi-siècle d’études inuit (avec Bernard Saladin d’Anglure ; Imaginaire Nord, coll. Isberg, Université du Québec à Montréal, 2023). Louis-Jacques.Dorais@ant.ulaval.ca

Notes

-

[1]

Il est intéressant de noter que dans l’ouest du Nunavik (Puvirnituq, Inukjuak, Kuujjuaraapik), les locutrices et locuteurs désignent le cheval et la jument par un lexème descriptif, kukitualik (qui a un sabot unique), privilégiant ainsi l’un des traits qui les distinguent du seul animal local de même gabarit, le caribou, dont le sabot est fendu.

-

[2]

Ce qui est mauvais est dit piunngituq, « qui n’est pas quelque chose ».

-

[3]

Toutes les reconstructions lexicales citées dans cet article sont tirées de Fortescue, Jacobson et Kaplan (2010). Dans ces formes reconstruites, ǝ se prononce comme le « e » de « ceci », ŋ comme le « ng » anglais, c comme « ts » et ł comme un « l » sourd (émis sans faire vibrer les cordes vocales) ; le symbole (C) indique la présence d’une consonne indéterminée.

-

[4]

Une étymologie populaire chez les Inuit d’aujourd’hui analyse différemment le mot angut(i) : angu- (attraper) -t(i) (qui sert à) : « celui qui sert à attraper [le gibier] », l’homme étant le pourvoyeur traditionnel de nourriture.

-

[5]

Le mot « dyadique » doit être compris ici au sens de « bi-univoque », c’est-à-dire de relation dans laquelle l’usage d’un terme de parenté entraîne toujours celui du même terme qui lui est réciproque.

-

[6]

Puisqu’il existe déjà des termes de parenté pour désigner les tantes et oncles consanguins, seuls les oncles et tantes par alliance seraient alors qualifiés de quasi-parents.

-

[7]

Ce mot, courant au Nunavut et au Nunatsiavut (Labrador), est inconnu au Nunavik. On y employait plutôt le terme apparenté qilaujjauti (Schneider 1966 : 282), qui signifie « ce qui sert à utiliser le qilaut ».

Références

- Baillargeon, Richard, Gérald Noelting, Louis-Jacques Dorais et Bernard Saladin d’Anglure. 1977. « Aspects sémantiques et structuraux de la numération chez les Inuit ». Études/Inuit/Studies 1(1) : 93-128.

- Bordin, Guy. 2003. Lexique analytique de l’anatomie humaine / Analytical Lexicon of Human Anatomy / Timiup ilangitta atingit Nunavimmilu Nunavummilu. Leuven et Paris : Peeters.

- Dorais, Louis-Jacques. 1973. « La distinction signifiant/signifié à la lumière des données inuit ». Recherches amérindiennes au Québec 3(3-4) : 68-70.

- Dorais, Louis-Jacques. 1986. « Agiter l’homme pour attraper la femme : la sémantique des sexes en langue inuit ». Études/Inuit/Studies 10(1-2) : 171-178.

- Dorais, Louis-Jacques. 2019. Uqausiit ilangita tukimmarituqangit. The Full Meaning of some Inuit Words. Le sens complet de certains mots inuit. Document PDF non publié.

- Dorais, Louis-Jacques. 2020. Words of the Inuit. A Semantic Stroll through a Northern Culture. Winnipeg : University of Manitoba Press.

- Fortescue, Michael, Steven A. Jacobson et Lawrence D. Kaplan. 2010. Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates, 2nd edition. Fairbanks : Alaska Native Language Center.

- Mahieu, Marc-Antoine. 2021. « Numération et repérage temporel en inuktitut du Nunavik ». Faits de langue 51(2) : 99-119.

- Saladin d’Anglure, Bernard. 2006. Être et renaître inuit, homme, femme ou chamane. Paris : Gallimard.

- Saladin d’Anglure, Bernard. 2013. L’organisation sociale traditionnelle des Inuit de Kangiqsujuaq, Nunavik. Publications Nunavik, Inukjuak : Institut culturel Avataq.

- Schneider, Lucien. 1966. Dictionnaire alphabético-syllabique du langage esquimau de l’Ungava et contrées limitrophes. Travaux et documents du Centre d’études nordiques 3, Québec : Les Presses de l’Université Laval.

- Therrien, Michèle. 1987. Le corps inuit (Québec arctique). Paris : SELAF et Bordeaux : Presses de l’Université de Bordeaux.

- Therrien, Michèle. 2000. « Nouvelles terminologies en inuktitut. Contraintes linguistiques, logiques, culturelles ». Dans Les langues eskaléoutes. Sous la direction de Nicole Tersis et Michèle Therrien, 283-301. Paris : CNRS Éditions.

List of figures

Figure 1

Qimmijuat à Kuujjuaq, 1909, par Hugh A. Peck

Figure 2

Ningaugiik, Ukuariik

Figure 3

Irniajugiik, Paniarjugiik