Abstracts

Résumé

Cet article porte sur un processus entrepris par et avec les jeunes du comité aviseur du volet autochtone de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), qui s’inscrit dans le courant de la décolonisation de la recherche et des méthodologies autochtones. À travers une démarche de recherche-cocréation basée sur des méthodes visuelles, les jeunes ont créé deux cartes postales où ils présentent d’abord les principes de décolonisation de la recherche, puis leur définition des jeunesses autochtones de façons symbolique, positive et tournée vers l’avenir. Le processus a non seulement permis aux jeunes une forme de décolonisation de la recherche, mais ceux-ci ont aussi réalisé des apprentissages et une certaine démarche de guérison collective. Nous discutons en quoi la mise en place d’un processus participatif ancré dans une épistémologie autochtone relationnelle et reconnaissant la souveraineté des jeunes autochtones quant aux représentations issues de la recherche est devenu un lieu d’empowerment contribuant à la création de connaissances centrées sur leurs voix et porteuses d’espoir pour les générations futures.

Mots-clés :

- jeunesse,

- Autochtone,

- décolonisation de la recherche,

- méthodologies autochtones,

- cocréation

Abstract

This article presents a process undertaken by and with members of the advisory committee of the Indigenous stream of the Quebec Youth Network Chair (CRJ), which is part of the decolonization of Indigenous research and methodologies. Through a research cocreation process based on visual methods, the youth created two postcards, one defining the principles of decolonization of research and the other representing their definition of Indigenous youth in a symbolic, positive and future-oriented way. The process not only allowed youth to transform research, but also they acquire learning and a certain process of collective healing. We discuss the implementation of the participatory process within a relational Indigenous epistemology, recognizant of the sovereignty of Indigenous youth as to the representations stemming from the research. It has become a place of empowerment contributing to the creation of knowledge centered on the youth’s voices and carries hope for future generations.

Keywords:

- youth,

- Indigenous People,

- decolonization of research,

- Indigenous methodologies,

- cocreation

Resumen

Este artículo analiza un proceso emprendido por y con los jóvenes del comité consultivo del componente indígena de la Cátedra-Red de Investigación Juvenil de Quebec (CRJ), el cual se inscribe dentro de la corriente de la descolonización de la investigación y las metodologías indígenas. A través de un proceso de investigación-creación basado en métodos visuales, los jóvenes crearon dos postales en las que primero presentaban los principios de descolonización de la investigación, y luego su definición de la juventud indígena de forma simbólica, positiva y con visión de futuro. El proceso no sólo permitió a los jóvenes una forma de descolonizar la investigación, sino que también lograron un aprendizaje y un cierto proceso de sanación colectiva. Discutimos cómo la implementación de un proceso participativo enraizado en una epistemología indígena relacional y que reconoce la soberanía de los jóvenes indígenas sobre las representaciones de la investigación se ha convertido en un sitio de empoderamiento que contribuye a la creación de conocimiento centrado en sus voces, portadoras de esperanza para las generaciones futuras.

Palabras clave:

- juventud,

- Indígena,

- descolonización de la investigación,

- metodologías indígenas,

- co-creación

Article body

Il faut cesser de demander aux jeunes ce que la recherche peut faire pour eux, et se demander ce que les jeunes peuvent faire pour les chercheurs et la recherche.

membre du comité aviseur jeunesse

Introduction

La recherche au Québec porte un intérêt grandissant aux réalités des jeunesses autochtones, notamment celles des étudiants (Dufour 2015 ; Lefevre-Radelli et Jérôme 2017) en milieux urbains (Blanchet-Cohen, Di Mambro et Petiquay 2020 ; Fast et al. 2016), ainsi qu’aux enjeux spécifiques soulevés par la catégorie sociale de la jeunesse autochtone (Grammond et Guay 2016 ; Gagné et Jérôme 2009). Dans un contexte où la décolonisation de la recherche et les méthodologies autochtones sont discutées depuis plus de 20 ans (Kovach 2021 ; Smith 2012 ; Wilson 2008), il importe de mettre de l’avant des approches qui reconnaissent les jeunes autochtones des communautés comme des porteurs de savoirs qui peuvent contribuer à la recherche, surtout sur des questions qui les concernent (Bird-Naytowhow et al. 2017 ; Johnston-Goodstar 2013 ; Morton et al. 2021).

Cet article porte sur un processus de recherche-cocréation entrepris par et avec le comité aviseur du volet autochtone de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ). Formé de jeunes entre 19 et 34 ans de plusieurs nations et de milieux variés[2], le comité aviseur a comme objectif de guider les initiatives des chercheurs et chercheuses associés à la Chaire et des organisations travaillant avec les jeunes Autochtones. La participation du comité aux activités de la Chaire a pris plusieurs formes ; nous explicitons ici son implication dans la production d’outils méthodologiques et conceptuels sous forme visuelle, soit deux activités de facilitation graphique ayant mené à la cocréation de cartes postales, l’une portant sur la décolonisation de la recherche et l’autre sur les jeunesses autochtones. Nous nous intéressons dans cet article à l’aboutissement de ce travail de cocréation graphique, ainsi qu’à son processus collaboratif, afin de documenter et de mettre en lumière les savoirs expérientiels qui s’en sont dégagés.

Ce processus a été mis en place entre la Chaire – et sa coordonnatrice Véronique, jeune de la Nation wendat –, les membres du comité aviseur, et Emanuelle, anthropologue et bédéiste québécoise, lors d’une rencontre centrée autour de l’approche de facilitation graphique de cette dernière. Cet article repose sur une analyse collective de ce processus avec les jeunes impliqués, Natasha, alliée et chercheuse/cotitulaire de la Chaire, ainsi que Marie-Eve, professionnelle de recherche à la Chaire. Nous rendons compte ici du processus d’appropriation de la recherche réalisée par les jeunes du comité aviseur avec l’équipe de la CRJ, et notamment, de la contribution des jeunes à la création des connaissances centrées sur leurs voix et leurs savoir-faire.

Cadre théorique : décolonisation de la recherche

Si la colonisation implique des ruptures dans les relations aux territoires, à la nature et dans les structures sociales, celle-ci provoque également une rupture épistémologique (Tuck et Yang 2012) et une hiérarchisation des savoirs (Mignolo 2021 ; TallBear 2013) qui s’inscrivent, entre autres, dans les processus de recherche. De plus, la recherche influence les politiques et les pratiques sociales et devient, par conséquent, synonyme de relations de pouvoir et de contrôle dans une structure coloniale (Snow et al. 2016). Dans ce contexte, la recherche avec les jeunes Autochtones oblige d’abord à reconnaître le colonialisme dans laquelle elle s’inscrit.

Ainsi, au cours des dernières décennies, des préoccupations ont été soulevées par rapport à la recherche qui extrait des informations et des savoirs suivant des modalités qui ne bénéficient pas aux communautés autochtones (Kovach 2021 ; Wilson 2008). La recherche a souvent été imposée aux peuples autochtones. Les chercheurs non autochtones ont été perçus comme des intrus qui se « parachutaient » dans les communautés, et qui exploitaient savoirs et ressources tout en perpétuant des perspectives racistes ou ethnocentriques sur les populations étudiées (Asselin et Basile 2018 ; Smith 2012). En réponse à ces approches considérées coloniales, des intellectuels autochtones ont amorcé un mouvement de décolonisation de la recherche (Archibald, Bol et De Santolo 2019 ; Smith 2012) qui résiste à cette violence continue en interrogeant, à la fois les présupposés quant à l’expertise et à la supériorité de la science occidentale, et en développant des méthodologies autochtones de recherche (Kovach 2021 ; Wilson 2008). Cette remise en question des processus de production des connaissances implique alors une transformation des relations de pouvoir pour mettre de l’avant l’expertise et la souveraineté autochtone (Strega et Brown 2015 ; Victor et al. 2016).

Les enjeux de décolonisation de la recherche s’appliquent également au travail avec les jeunes autochtones[3]. Ainsi, si les études concernant les jeunes (Youth studies) soulèvent un besoin de déconstruire la relation de pouvoir entre les chercheurs « experts » et les jeunes, la recherche en contexte autochtone ajoute une couche supplémentaire, étant donné le contexte colonial (Ansloos 2017 ; Billett, Hart et Martin 2020). D’ailleurs, la catégorie « jeunesses », assez récente dans les milieux autochtones, est une notion à définir en tenant compte de l’agentivité de ces jeunes qui « participent activement à la transformation des mondes sociaux auxquels ils prennent part » (Gagné et Jérôme 2009 : 18) dans une dynamique relationnelle complexe qui inclut des aspects intergénérationnels, les savoirs traditionnels et la culture dominante. La recherche avec les jeunes Autochtones doit donc prendre en considération les épistémologies autochtones (Bird-Naytowhow et al. 2017 ; Johnston-Goodstar 2020).

Il existe aujourd’hui une diversité d’approches décoloniales et autochtones de la recherche (Smith 2012 ; Archibald, Bol et De Santolo 2019) que l’on peut mobiliser pour travailler avec les jeunes, et plusieurs façons de conduire des projets de recherche éthiques en contextes autochtones ont été développés au fil des années (Asselin et Basile 2018). Cependant, de manière générale, une méthodologie qui se veut décoloniale devrait prendre en considération au moins trois éléments : 1) la remise en question des rapports de pouvoirs entre les chercheurs et les peuples autochtones ; 2) l’usage d’épistémologies autochtones ; et 3) la représentation des réalités, des expériences et des savoirs autochtones dans leurs propres termes ou une souveraineté des représentations issues de la recherche (Archibald, Bol et De Santolo 2019 ; Kovach 2021). Les prochaines sections développent les trois dimensions de la décolonisation de la recherche qui servent de cadre pour notre article.

Transformer les rapports de pouvoir : les approches participatives en contextes autochtones

Afin de transformer la nature hiérarchique de la relation de recherche, plusieurs approches participatives et communautaires ont été développées, notamment en contextes autochtones (Bird-Naytowhow et al. 2017 ; Chilisa 2012 ; Fanian et al. 2015 ; Victor et al. 2021). Bien que ces approches soient variées, l’idée centrale qu’elles partagent est l’engagement des membres de la communauté en tant qu’experts de leurs propres réalités, et ce, pour l’ensemble du processus de recherche. En ce qui concerne la recherche avec les jeunes, une approche de recherche-action participative permet de dépasser la simple idée de « donner une voix » aux jeunes, et de plutôt en faire des cochercheurs activement impliqués dans les projets qui les concernent (Johnston-Goodstar 2013).

Certaines de ces approches participatives incluent la coconstruction des connaissances afin de mettre de l’avant la bidirectionnalité de la capacité de recherche et de développer des perspectives plus justes et utiles pour les personnes ou les communautés concernées (Basile, Asselin et Martin 2018). La coconstruction des connaissances implique aussi une relation de réciprocité où les participants développent de nouvelles connaissances sur eux-mêmes (Stewart 2009). Les approches participatives comprennent donc un élément d’empowerment pour les jeunes Autochtones, qui développent des capacités à s’éduquer les uns les autres ainsi que leurs communautés, sur des sujets qui les concernent.

Épistémologies autochtones : l’aspect relationnel

Parallèlement au développement de méthodologies participatives en contextes autochtones, les chercheurs autochtones ont aussi développé des paradigmes qui leur sont propres et qui mettent de l’avant la relationnalité sur les plans ontologique, épistémologique, méthodologique et axiologique de la recherche (Archibald, Bol et De Santolo 2019 ; Wilson 2008). Cette notion renvoie à la reconnaissance de la nature relationnelle du développement des savoirs. Wilson (2008) évoque une responsabilité relationnelle qui est mise en pratique, non seulement par l’implication de la communauté dans la définition de la recherche et la collecte de données, comme dans les approches participatives. L’auteur insiste, par ailleurs, sur une analyse des données qui est relationnelle, non linéaire et intuitive, et une présentation de l’information qui respecte l’aspect cérémoniel des protocoles autochtones. La relationnalité dans un contexte de recherche participative autochtone exige la création de « moments et espaces où les connexions sont renforcées, les récits sont entendus, où l’on peut se souvenir et où l’on nous rappelle qui nous sommes » (Gaudet 2019 : 10).

Le partage de récits personnels et l’établissement d’une relation d’écoute et de respect de ces récits sont donc fondamentaux à une approche relationnelle de la recherche (Snow et al. 2016 ; Windchief et San Pedro 2019). Victor et al. (2016) soulignent en outre que la relationnalité implique une ouverture respectueuse et l’acceptation des autres, dans une perspective de soutien mutuel. En d’autres termes, il importe d’instaurer une sécurisation culturelle (Blanchet-Cohen et Richardson 2017) pour construire des relations de confiance où les jeunes Autochtones pourraient exprimer leurs voix dans la recherche. Arriver à une telle relation sécurisante demande d’être attentif au mieux-être et à l’identité complexe de chacun. Ainsi, une dimension reste essentielle pour la recherche culturellement sécurisante avec les jeunes Autochtones : celle-ci ne doit pas s’inscrire dans une perspective déficitaire ou mettre de l’avant les problèmes des jeunes. Il s’agit plutôt de prioriser leurs forces, leur énergie et leurs talents (Ansloos 2017 ; Blanchet-Cohen, Di Mambro et Petiquay 2020 ; Flicker et al. 2014).

Se réapproprier les résultats de la recherche : souveraineté des représentations autochtones

Finalement, dans une approche décoloniale, la perspective mise de l’avant par la recherche doit respecter la souveraineté des jeunes autochtones et leur permettre de réaliser et d’affirmer leurs identités sociale, culturelle et spirituelle (Tuck 2009). Asselin et Basile (2018) mentionnent que la décolonisation de la recherche nécessite d’être recentrée sur les objectifs des personnes ou des communautés autochtones impliquées afin qu’elles puissent donner sens à leurs propres réalités. Par conséquent, la recherche doit « capturer et honorer les voix et les perspectives des Autochtones, mais de façon plus importante, elle doit émaner des ontologies et épistémologies autochtones » (Asselin et Basile 2018 : 645). Dans cette perspective, l’engagement des jeunes Autochtones dans la recherche devrait permettre de développer des connaissances et des approches novatrices, tout en augmentant la portée et l’applicabilité des résultats de la recherche pour eux-mêmes et leurs communautés (Bird-Naytowhow et al. 2017). Il s’agit, par ailleurs, de mettre en pratique la souveraineté des jeunes dans les représentations qu’ils se font d’eux-mêmes et qu’ils ont de leurs réalités.

Contexte et méthodologie

C’est à partir de ce cadre théorique de décolonisation de la recherche que nous abordons un exemple de recherche-cocréation qui met de l’avant l’expertise et les savoir-faire des jeunes Autochtones. Dès sa création, le volet autochtone de la CRJ a cherché à mettre en place un espace et des conditions propices à la prise de paroles des jeunes Autochtones. Dans cette perspective, et une fois le comité aviseur de la CRJ créé à l’automne 2019, une activité leur a été proposée afin de permettre aux membres du comité aviseur de se connaître et de créer des relations à travers la recherche-cocréation. Il s’agissait également de leur donner un espace pour exprimer comment la Chaire, à travers ses activités de recherche, peut contribuer au mieux-être et au développement des jeunes Autochtones, ainsi qu’à l’avancement des connaissances de façon utile pour ces derniers.

Concrètement, c’est un projet collaboratif de cocréation d’outils visuels qui leur a été proposé. Les méthodes visuelles participatives visent à créer des données multimodales reflétant les récits, intérêts et priorités des participants qui sont, par conséquent, au centre du processus de cocréation des savoirs et de ses résultats (Gubrium et Harper 2013). L’acte de cocréation devient par ailleurs le moteur du processus de recherche, ce qui nous permet de considérer la (co)création comme un outil de recherche (Chapman et Sawchuk 2012). Ici, le processus de recherche-cocréation entrepris avec les jeunes du comité aviseur s’est appuyé sur une méthode de facilitation graphique.

La facilitation graphique est l’illustration du contenu des échanges d’un groupe qui collabore à un processus donné. Dans ce cas-ci, Emanuelle, qui a une double formation en anthropologie et en recherche-création avec les Premières Nations, a adapté son approche en intégrant les participants dans les étapes d’idéation de l’illustration, incluant la création du concept visuel qui représente leurs échanges, rendant de cette façon le processus collaboratif. Après une discussion ouverte sur le sujet proposé, au cours de laquelle elle a pris en notes, sous forme de cartes mentales, les idées exprimées, le groupe a collaboré à la modélisation des concepts. Ce processus comprenait le choix des concepts centraux, mais aussi celui incluant la manière de les représenter visuellement et de les organiser les uns par rapport aux autres. C’est ensemble qu’ils ont décidé des symboles, des formes, des couleurs et des mots qui seraient inclus dans les résultats finaux de la facilitation graphique, c’est-à-dire les cartes postales. La « mise au propre » de l’illustration finale a ensuite été validée par les membres du comité aviseur à travers des conversations de groupe sur Facebook.

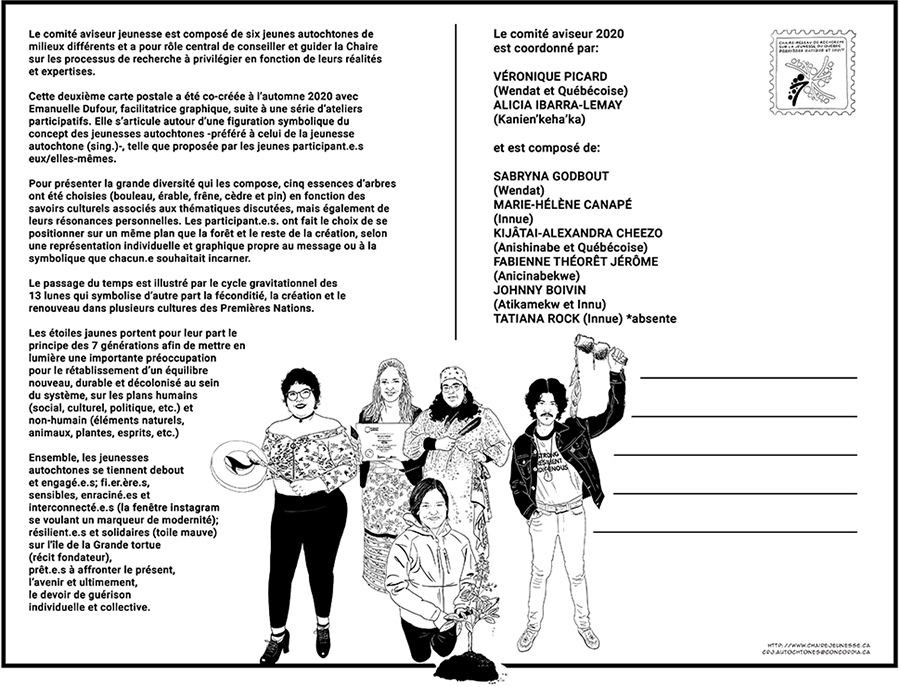

Lors de la première rencontre, les 8 membres du comité aviseur devaient, ensemble, donner une direction aux activités de la Chaire. Or, dès le début de l’activité, ils ont affirmé qu’il fallait plutôt « demander ce que les jeunes peuvent faire pour les chercheurs et la recherche » et, par conséquent, reconnaître les expertises des jeunes et leur capacité à soutenir la recherche. Ainsi, c’est sur les principes de la décolonisation de la recherche qu’ils ont d’abord choisi de se pencher. Un an plus tard, 5 membres du comité aviseur appréciant la facilitation graphique ont repris ce processus pour répondre à une question qui figure au centre de la première carte postale (voir figure 1) : « Qu’est-ce que la jeunesse ?!? ». Étant donné la pandémie de COVID-19, cette deuxième activité a eu lieu sous forme de rencontres virtuelles.

Figure 1

Recto et verso de la première carte postale sur le thème « décoloniser la recherche »

Pour élaborer la structure et le contenu de cet article, nous nous sommes appuyées sur les approches conversationnelles (Archibald, Bol et De Santolo 2019 ; Kovach 2021). Après une discussion initiale entre les coautrices, qui ont participé à différents titres au processus, une analyse collective et relationnelle sous forme de conversation a eu lieu avec 4 membres du comité aviseur, ainsi que la coordonnatrice, vis-à-vis du contenu et du processus de création des cartes postales. Avant de présenter leur analyse, la section suivante décrit brièvement les deux cartes postales issues de ce processus.

Présentation des cartes postales

Avec la première carte postale, les jeunes du comité aviseur ont voulu exprimer les principes et les valeurs à suivre par les chercheurs et les organisations travaillant avec les Autochtones. Cette carte a d’ailleurs été envoyée à tous les chercheurs, partenaires et organisations membres de la Chaire, afin de partager ces valeurs et ces principes avec eux.

Lors d’une présentation à l’Université de Montréal en février 2020, un membre du comité a expliqué la centralité du feu dans la carte postale de la façon suivante :

On a commencé à décider de faire un cercle, parce que dans plusieurs cultures des Premières Nations, ça tourne toujours autour d’un cercle. On voulait pas tomber aussi dans le stéréotype de mettre une roue de médecine et dire : « Regardez, c’est autochtone » […] Donc, on a décidé de mettre le signe du feu, un feu sacré au sens qu’on se sent bien autour du feu, c’est rassurant, on fait nos prières aussi, on va brûler du tabac.

Kijâtai

Ils ont ensuite placé autour du feu le nom des onze nations autochtones au Québec. La roue de médecine reste également présente, mais à travers le choix de la palette de couleurs.

La première carte postale représente les « inquiétudes » que les jeunes ont par rapport à la recherche. En exergue, une loupe avec l’annotation « Non à l’attitude de sauveur !!! » et, en gros plan, le signe d’interdiction du tokénisme, marquent la désapprobation de ces attitudes en recherche. Puis, l’horloge défaite et le « Indian Time » font référence au désir de définir la notion de temps à la fois en contrant le stéréotype des Autochtones toujours en retard et en soulignant l’importance de prendre le temps d’établir des relations et de s’adapter au rythme des communautés autochtones. Les responsabilités des chercheurs sont inscrites sur une écorce de bouleau et les valeurs de la recherche décolonisée apparaissent autour du Guswentha, ou wampum à deux rangs, pour signifier le principe de relation respectueuse de nation à nation. La carte postale illustre aussi une continuité culturelle avec des référents dits « traditionnels », associés au territoire (couteau croche, conifère, shaputuan, plume) et des références aux technologies et aux environnements urbains, souvent associés à la modernité (cellulaire, enregistreur, gratte-ciel). Les jeunes ont aussi insisté sur l’importance de rendre les résultats de recherche accessibles à tous, à travers des vidéos, des podcasts, des expositions, etc.

La deuxième carte postale tente de répondre à une des questions soulevées par le processus de création de la première carte postale, soit : « Qu’est-ce que la jeunesse ?!? ».

Cette dernière reflète l’expertise des membres du comité sur le concept de « jeunesses autochtones », ainsi que leurs réalités. Dans cette carte postale, les jeunes se sont représentés sous la forme d’arbres d’une même forêt, sans différenciation ou hiérarchisation entre les non-humains et les humains, enracinés ensemble au coeur de la Grande Tortue. Ils ont choisi de se représenter avec des éléments qui les décrivent à la fois individuellement et collectivement. La figure du cercle est encore centrale, avec l’île de la Tortue qui représente le continent nord-américain, mais aussi la terre ou le territoire, et la diversité des jeunesses l’entourant. Aux côtés des jeunes, cinq essences d’arbres (bouleau, érable, frêne, cèdre et pin) sont placées en cercle, illustrant les savoirs culturels associés aux thématiques discutées (cultures, identités, guérison, rencontre et équilibre). Le passage du temps est illustré par le cycle des treize lunes avec, dans l’espace, les étoiles en jaune qui portent le principe des sept générations, tant passées que futures, que les jeunesses incarnent dans le présent. Cette fois, la couleur mauve a été choisie, d’une part, en référence au destin tragique de Joyce Echaquan, décédée durant la création de la carte, et d’autre part, parce que le mauve symbolise la guérison dans plusieurs cultures autochtones.

Analyse collective de la création des cartes postales

Les deux cartes postales présentées sont issues d’un processus de recherche cocréation avec les jeunes du comité aviseur, orientées autour de deux questions auxquelles ils souhaitaient répondre. Selon les jeunes, leur rapport à la recherche s’est transformé au cours de ce processus grâce à la création d’un espace à la fois relationnel, collectif et sécurisant. De plus, la prise de contrôle des représentations issues de la recherche, ainsi que l’expression et la diffusion symbolique et visuelle des connaissances se sont avérées être des éléments fondamentaux pour transformer la recherche. Ci-dessous nous présentons l’analyse qui s’est faite en relation et conversation avec les jeunes. Afin d’honorer leurs voix, une grande partie de cette analyse repose sur des citations des jeunes[4].

Transformer les relations de pouvoir pour un changement de rapport à la recherche

Dès la première carte postale, les jeunes se sont intéressés aux principes et valeurs de décolonisation en recherche, qu’ils ont ensuite actualisés dans la seconde carte postale pour répondre à une question qu’ils s’étaient posée. Ce faisant, ce sont les rapports de pouvoir entre « experts » et « participants » qui ont été remis en question. Ainsi, un membre du comité observe que la deuxième carte postale reflète :

l’approche un peu de “on est devenus des chercheurs”, parce que je trouve que justement, la première carte postale […] c’était plus vers les chercheurs. Tandis que là, on a eu une année où est-ce qu’on a vu qu’est-ce que la Chaire a pu faire. Puis je pense que cette carte postale, la deuxième, ça montre un peu ça. Ça montre qu’est-ce qu’on a découvert nous-mêmes, qu’est-ce qu’on a découvert à travers ces “meetings” là, puis à travers notre collaboration avec des chercheurs.

Johnny

Figure 2

Recto et verso de la deuxième carte postale sur le thème « les jeunesses autochtones »

Les jeunes ont donc assumé une position d’experts quant à leurs propres réalités, ce qui a également modifié les rapports qu’ils entretiennent avec la recherche.

Les jeunes du comité aviseur ont d’ailleurs tous souligné que leurs implications dans les activités de la Chaire les ont amenés à modifier leur perspective de la recherche. Une des membres mentionnait, par exemple, avoir toujours eu une réticence envers la recherche, perçue par les communautés comme une extraction des savoirs. Elle souligne toutefois que : « […] de pouvoir t’impliquer là-dedans puis de dire que tu peux changer peut-être quelque chose dans l’approche des recherches que les gens vont avoir dans les communautés maintenant, puis que tu peux apporter un impact plus positif, c’est le fun » (Sabryna).

Tout comme Sabryna, d’autres membres du comité ont exprimé leur désir de s’impliquer, car ils sentaient qu’ils pouvaient apporter un aspect transformateur à la recherche :

[…] pour moi, ça, c’était une façon justement d’amener quelque chose, d’amener mes propres connaissances puis mes expériences, puis mes talents dans le fond, mes skills. Puis de pouvoir m’en servir de façon utile, de remettre, de redonner avec ça. Puis je pense que ça revient à ça la question de “Qu’est-ce que nous on peut faire ?”, pas tout le temps l’inverse.

Johnny

Il y avait donc, pour les membres du comité, une conscience de l’importance de s’impliquer dans la recherche afin de la transformer et de s’assurer qu’elle puisse servir à leurs communautés et aux autres jeunes Autochtones.

En même temps, les jeunes reconnaissent avoir beaucoup appris de ce processus. Une membre mentionne qu’elle concevait la recherche comme une démarche basée sur la lecture et l’écriture, mais que son implication dans les projets de recherche de la Chaire l’avait amenée à se rendre compte qu’ :

en fait, [dans] la recherche, il y avait beaucoup de processus avant que les écritures soient là, parce que j’ai pu assister à la recherche avec Natasha, puis sur les écoles. Puis, j’ai vraiment aimé ça. Je vois la recherche d’une autre façon maintenant. Avant, j’étais moins dans la recherche, mais là, la recherche, ça a changé ma vision de voir les choses, je dirais.

Tatiana

Leurs apprentissages ne se limitent pas au champ de la recherche, mais ont des effets plus grands dans leurs vies :

[…] ça te fait grandir aussi en tant que personne, je trouve, ce genre d’implication là. T’apprends plein de choses, puis moi-même, ce que j’apprends dans la Chaire, bien je l’applique à mon travail.

Sabryna

Ainsi, le processus mis en place avec et par le comité aviseur − notamment en ce qui concerne l’élaboration des cartes postales, mais également à travers d’autres implications au sein de la Chaire − a permis non seulement aux jeunes de transformer la recherche, mais aussi de réaliser eux-mêmes des apprentissages, dans un processus de réciprocité. Cette relation bidirectionnelle est fondamentale en matière de décolonisation de la recherche pour son amélioration et pour apporter des retombées favorables aux personnes impliquées. Il s’agit par ailleurs de respecter la relationnalité comme caractéristique fondamentale du processus de recherche-cocréation avec les jeunes, dont la section suivante fait état.

La relationnalité au coeur du processus, dans un espace collectif et sécurisant

L’une des caractéristiques importantes du processus soulevée par les jeunes est le fait d’avoir travaillé en groupe, de façon collective. Ainsi, les jeunes ont rapidement senti qu’ils formaient une équipe : « […] on s’était déjà rencontrés une fois via Zoom, puis on se connaissait pas vraiment. Mais assez vite, on s’est tous quand même liés rapidement. Il y avait une belle énergie d’équipe » (Véronique).

Cette dimension était importante pour eux, afin de réaliser ce qu’ils partagent en tant que jeunes Autochtones : « C’était vraiment rassembleur d’une certaine façon comme processus, parce qu’on a pu réaliser comment qu’on était comme similaire l’un à l’autre. Comment qu’on a comme des expériences quand même assez similaires » (Johnny). Cet esprit collectif de partage des expériences s’est construit à partir d’une approche relationnelle. Les membres du comité soulignent tous qu’il y avait un espace pour partager, parler et s’exprimer : « La conversation était comme non-stop. Il y avait tout le temps quelque chose à dire » (Johnny). Cette approche relationnelle et conversationnelle a ainsi permis de donner forme, d’approfondir et de clarifier leurs idées sur des sujets qui les préoccupent.

Pour en arriver à de tels échanges, Véronique, coordinatrice du comité, souligne l’importance de laisser de l’espace pour « parler de nos vies en général » et pour « bâtir des relations ». Cette structure flexible a permis de laisser « place beaucoup à qui on est dans le processus », ce qui « fait en sorte, je pense, qu’on a des discussions qui sont vraiment riches. Des fois très émotives, mais je pense que c’est ça qui est important ». Ainsi, les jeunes avaient de l’espace pour créer des liens, aborder les questions soulevées à partir de leurs propres expériences, la manière dont ils se définissent, et suivant leur propre rythme.

Cette conversation avait lieu, entre eux, mais aussi avec Emanuelle, la facilitatrice graphique :

On est allés là avec un peu, pas vraiment d’idées, de direction précise sur qu’est-ce qu’on voulait faire ou créer ensemble. Mais c’est en se posant des questions, puis un peu comme un “back and forth” entre Emanuelle, les jeunes du comité, moi, tout ça, que on en est venus à parler de la décolonisation, puis qu’est-ce que ça voulait dire pour nous.

Véronique

La capacité d’écoute de la facilitatrice, et son aptitude à échanger avec les jeunes ont permis un travail collaboratif de cocréation :

Emanuelle était là avec son crayon, puis elle écrivait tout ce qu’on disait. Le fait qu’elle ait pu mettre tout, de nous écouter, surtout, aussi, de comprendre ce qu’on voulait dire. Puis aussi, bien le fait qu’on a fait comme un sous-comité, pendant qu’elle faisait le dessin, pour être sûr, comme on lui donnait des feedbacks, puis elle nous posait des questions : “Est-ce qu’on met des couleurs ?”. J’ai vraiment l’impression que c’est un travail qu’on a fait ensemble.

Kijâtai

De même, la coordinatrice du comité a su mettre en place un espace où les jeunes se sentaient respectés dans les limites de ce qu’ils pouvaient investir, leur donnant ainsi envie de participer :

Une autre des forces [de] Véro, tu vas peut-être être gênée, mais moi, je trouve que t’étais une bonne coordonnatrice aussi, dans le sens que tu nous forces jamais à faire des projets. […] Tu sais, quand qu’on est là, bien on est là pleinement, parce que ça nous tente, puis on se sent pas forcés dans les choses.

Sabryna

Ce respect des limites des jeunes a fait partie de l’espace sécurisant nécessaire à la création de relations de confiance pour une conversation ouverte. La mise en place d’un espace sécurisant a aussi inclus « des petites attentions comme ça, une intention qui est toujours une bonne intention » (Véronique). Cet espace leur a permis de « s’exprimer comme on voulait, comme on pouvait aussi » (Kijâtai) et de se sentir « à l’aise de parler entre nous, puis de dire comment qu’on se sentait, puis je pense que jamais personne s’est empêché de dire comment qu’il se sentait » (Sabryna), ce qui facilitait le partage (Johnny).

Cet espace sécurisant a été rendu possible grâce à un objectif commun de cocréation. Les jeunes voulaient créer une représentation qui exprime leurs perspectives et c’est autour de celle-ci que les conversations ont eu lieu, de façon plus naturelle. Les perspectives développées ensemble quant à leurs expériences les ont amenés à envisager une représentation complexe des jeunesses autochtones.

Prendre contrôle des représentations : jeunesses positives tournées vers l’avenir

Ce cheminement collectif, grâce aux relations qui se sont développées dans un environnement sécurisant, a façonné les résultats. Cela a permis aux jeunes de mettre de l’avant, entre autres, une vision positive de la diversité des jeunesses autochtones. Un membre du comité souligne que la première rencontre pour la carte postale sur les jeunesses autochtones avait soulevé des émotions fortes parce qu’elle touchait des blessures et des sujets « vraiment personnels, délicats […] comme juste l’identité, c’est quelque chose qui est très sensible. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Puis, finalement, on avait lancé pleins d’affaires, on était tous très sur l’émotion » (Sabryna). Or, bien que des éléments négatifs soient ressortis, les jeunes ont choisi de miser plutôt sur le positif. Ils notent que « collectivement, on est capable de créer une énergie de justement d’espoir puis de, comme plus rassembleur » (Véronique), parce que « de voir qu’on n’est pas seul, ça aide » (Johnny).

Selon les jeunes, les résultats n’auraient pas été les mêmes sans le travail collectif du groupe – par exemple, si ce processus s’était fait à partir d’entretiens individuels. Le processus collectif a permis de faire d’abord ressortir les blessures et la colère en lien avec le colonialisme, mais peu à peu, les jeunes ont cheminé vers la guérison, la fierté, et ce qu’ils souhaitent léguer aux futures générations. Leur représentation des jeunesses autochtones a émergé de ce partage et d’une volonté commune d’éviter la victimisation. Ils souhaitaient plutôt mettre de l’avant un sentiment de présence positive : « Non, regarde, on est là. On est là pour aider. On a nos savoirs, puis là ce qu’on peut amener sur la terre » (Johnny). Les jeunes soutiennent donc que les représentations qu’ils ont créées diffèrent des représentations issues d’autres méthodes de recherches.

Les membres du comité aviseur souhaitaient également montrer les jeunesses dans leur collectivité, leur diversité et leur complémentarité. Ce souci de représentativité de la diversité des jeunesses autochtones s’est manifesté, entre autres, dans leurs illustrations individuelles, pour lesquelles ils ont collaboré afin de s’arrimer et de se compléter sans se répéter. Dans l’optique de valoriser la diversité des identités propres aux jeunesses autochtones, les jeunes ont décidé délibérément de se représenter à travers des éléments qui leur étaient propres (Johnny) : « C’est ça, j’ai l’impression que ça nous représentait tous, mais individuellement aussi », ajoute un autre membre du comité (Kijâtai).

Les jeunes ont aussi travaillé avec l’intention que « les autres jeunes s’identifient à la carte » (Sabryna). Cette intention est synthétisée de la façon suivante : « On ne peut pas non plus représenter tout le monde. Mais je pense qu’il y a toujours ce souci-là, un désir de présenter les jeunesses autochtones de multiples façons… on est tous différents, mais on a des similarités » (Véronique). La priorité donnée au collectif vient, selon les jeunes, du « sens de communauté [qui] est vraiment important pour, bien je pense, pas mal toutes les nations là, pour nous les Autochtones » (Johnny). Conséquemment, ils avaient le sentiment de devoir honorer le « sens de mobilisation entre nations » qui leur est propre dans « un temps contemporain où est-ce qu’il y a tellement de mélanges, puis il y a tellement de multiculturalité. Fait que, de s’assurer que tout le monde est comme représenté » (Johnny).

Ainsi, les jeunes ont développé des représentations qui véhiculent deux messages fondamentaux quant aux jeunesses autochtones. Un premier message concerne justement l’importance du travail collectif dans le respect de la diversité :

Dans le fond, le plus gros message qu’on peut retenir de ça, c’est de l’importance que malgré nos diversités, on travaille tous ensemble. Puis c’était un peu ça le comité qu’il représente, on est issu de différentes nations, mais au bout de la ligne, on est tous ouverts face à l’autre ou on travaille ensemble pareil, puis ça montre juste que c’est possible.

Sabryna

Un deuxième message central souligne de leur présence continue en tant qu’Autochtones dans le monde contemporain : « Je pense que c’était de montrer qu’on est encore là, qu’on a encore notre tradition puis notre culture, puis qu’on est capable de nous adapter à un monde contemporain » (Johnny). Ce message s’accompagnait, de surcroît, d’un sentiment de responsabilité et d’une préoccupation pour les futures générations (et jeunesses), qui ont grandement influencé le contenu des cartes postales. Les symboles choisis marquent d’ailleurs l’intérêt des jeunes d’exprimer leur résilience, comme l’explique un membre du comité :

Tu sais, c’est ça aussi les étoiles, les prochaines générations, le travail qu’on fait justement avec le conseil, avec la Chaire. On amène du changement, veut, veut pas […]. On est en train de décoloniser la recherche, fait que oui, c’est sûr que les générations futures vont être affectées par ça positivement, j’espère […] Surtout en ce moment, le futur est tellement incertain que la meilleure chose qu’on peut faire, je pense, de prendre ça avec optimisme puis d’essayer de garder la tête haute. Je pense que ça représente aussi comment qu’on est, les Autochtones. Je veux dire, garder notre tête haute […] La résilience, c’est ça, on garde notre tête haute, on continue à se battre.

Johnny

Conscients de travailler au changement, à la décolonisation, et pour l’avenir, ils étaient donc soucieux de bien présenter le message et sa portée.

Les jeunes ont donc développé des représentations qui leur sont propres. Ce faisant, ils ont mis de l’avant leur souveraineté dans les représentations issues du processus de recherche, tant sur le plan du contenu (ce qui est dit des jeunesses autochtones) que de la forme, soit l’expression symbolique des connaissances partagées et le support visuel pour leur diffusion. C’est cette dernière dimension qui est explorée dans la section suivante.

Expression et diffusion symbolique et visuelle des connaissances

En plus de la primordialité d’avoir un espace collectif sécurisant et une prise de contrôle pour des représentations positives des jeunesses autochtones, les membres du comité aviseur ont noté l’importance du visuel pour la diffusion des résultats de la recherche. Ce moyen graphique a permis de valoriser l’expression symbolique des connaissances qu’ils ont développées ensemble.

Les jeunes ont souligné l’importance de cette dimension visuelle et symbolique qui permet d’exprimer et de transmettre des savoirs et expériences de façon accessible et dynamique, tout en laissant place à l’interprétation individuelle. Ainsi, un membre du comité explique comment l’art a servi à exprimer les multiples idées et dimensions complexes qu’ils ont soulevées, comme groupe, dans une même carte postale :

Je vois ça comme une oeuvre d’art en fait, ça laisse [place] à l’interprétation des gens aussi… C’est pas pour rien qu’on dit : “Une image vaut 1000 mots”. Fait que là, on en a mis plusieurs [images], puis on a mis des mots. Je trouve que c’était une façon de plus nous exprimer, puis moi, c’est plus cette façon-là que je m’exprime, avec des symboles.

Kijâtai

D’ailleurs, les jeunes soulignent s’être beaucoup plus laissés aller dans cette dimension symbolique lors de la réalisation de la deuxième carte postale. Ils sentent qu’ils se sont donné plus de liberté dans la représentation d’eux-mêmes, une représentation qui visait cette fois à transmettre des enseignements, plutôt qu’à fournir des outils aux chercheurs.

Dans cette perspective, ils ont inclus plusieurs détails qui apportent de la complexité à la définition qu’ils donnent aux « jeunesses autochtones ». Par exemple, l’ajout des étoiles et des cycles de la lune pourrait sembler être un choix purement esthétique, mais ils ont une signification profonde en lien avec le passage du temps et les futures générations. De même, les jeunes souhaitaient qu’un des arbres ait l’air mal en point, afin de représenter « l’équilibre entre, justement, les blessures, mais [aussi] la guérison, puis l’équilibre entre tous les éléments de notre bien-être » (Véronique). Les racines des arbres qui se touchent représentent également l’interconnexion qui existe entre toutes choses. Dans leurs représentations individuelles, les jeunes voulaient inclure des symboles qui montrent « la modernité versus la tradition, l’importance de bien mélanger les deux aussi » (Johnny).

Bref, les jeunes ont utilisé une multitude de symboles et de détails exprimant des connaissances, des expériences, des valeurs et des concepts, qui auraient été difficilement exprimés dans un moyen d’expression linéaire comme l’écriture, mais qui forment un tout dans cet outil graphique :

Il y a beaucoup de gens qui sont très visuels, fait que de nous représenter avec nos visages, avec la tortue, on est comme tous autour de la tortue, Turtle Island. Il y a comme tous ces petits détails-là, le fait que Jeunesses autochtones ça soit sur la branche, l’écorce. Tous ces petits détails, c’est une façon justement d’être représenté puis, oui, de se l’approprier. Parce que les connaissances autochtones sont toutes aussi valables que les connaissances scientifiques, puis je pense que c’est ça la représentation.

Johnny

Cette façon de pouvoir présenter et diffuser les résultats de la recherche est par ailleurs une contribution en soi en matière de transformation de la recherche. Les jeunes ont souligné l’importance de ce changement :

Je trouve que la recherche des fois, ça peut avoir l’air, si je parle de mon point de vue, c’est stérile puis “blend” […] quand tu vois que c’est possible de réaliser des outils comme ça, puis que ça a une validité […] comme un point de repère pour des façons de faire, des approches à adopter […] ça m’a aussi éclairée sur ce qu’on pouvait faire, les possibilités d’être créatif.

Véronique

Il s’agit donc d’une façon dynamique d’aborder les questions de recherche et d’en présenter les résultats qui parle plus aux jeunes que les rapports ou articles scientifiques conventionnels.

Les jeunes mentionnent aussi qu’ils étaient fiers du résultat et avaient envie de partager les cartes postales avec leur entourage. Celles-ci leur permettaient d’expliquer leur engagement dans la Chaire, avec un outil visuel intéressant :

Bien, j’avais hâte de recevoir, puis quand on les a reçues, bien, tu sais, le monde nous disait : “C’est quoi ça la Chaire ? C’est quoi ?”. Puis j’avais juste à leur montrer ça ou à leur donner ça, comme à mon école, à ma famille, mon entourage.

Tatiana

De plus, ils relèvent le fait que cette présentation visuelle rend les résultats de la recherche plus accessibles et sous une forme qui rejoint les membres de leurs communautés :

Puis je trouve que c’est un bel outil qui fait différent au lieu de juste une documentation de dix pages, bien là, c’est quelque chose qui est visuel. On le sait que chez les Premières Nations, on est plus visuels, donc ça montre bien, c’est bien représentatif.

Sabryna

L’expression symbolique et artistique a donc non seulement rejoint les jeunes pour qu’ils puissent cocréer et exprimer des connaissances qui leur sont propres, mais ce support rejoint les autres jeunes et les membres de leur communauté. Cela permet plus aisément de « redonner » à leurs communautés, ce qui est fondamental dans une approche autochtone de la recherche.

Discussion

Nous souhaitons ici revenir sur certains aspects qui nous semblent porteurs de sens pour le milieu de la recherche avec les jeunes Autochtones : l’appropriation du processus de recherche à travers la création d’espace où les relations sont honorées, ainsi que la contribution aux connaissances qui respecte la souveraineté de représentation des jeunes et la diffusion symbolique et visuelle de celles-ci.

D’abord, l’implication des jeunes dans la définition des étapes de recherche leur a permis de s’approprier le projet des cartes postales. Ensemble, ils ont développé la confiance de poser leurs propres questions et de proposer des sujets pour l’activité – pour la première carte postale, la décolonisation de la recherche, et la deuxième, ce qu’est la jeunesse. Puis, plutôt que de collecter des données selon une méthode conventionnelle, ils ont reconnu qu’ils détenaient des connaissances, des expériences et des expertises qui, mises en commun à travers la conversation, apportaient des réponses pertinentes et importantes à ces questions. Ainsi, les jeunes ont vraiment pu se positionner en experts de leurs propres expériences, transformant ainsi les rapports de pouvoir pour s’approprier l’ensemble du processus. De même, dans le partage des résultats, en particulier pour la deuxième carte postale, les jeunes ont choisi une présentation complexe qui n’offre pas de réponses ou de données prédigérées, mais qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser, d’observer, de ressentir. Finalement, la diffusion des résultats par la distribution des cartes postales répond à la notion d’accessibilité de la recherche pour un large public, y compris pour les jeunes Autochtones et leurs communautés.

La création d’un espace d’appartenance pour les jeunes du comité aviseur reste l’une des dimensions fondamentales de la démarche. Cet espace sécuritaire était encadré par une éthique relationnelle (Wilson 2008) selon laquelle la création et l’entretien soucieux de relations entre les jeunes et les chercheuses sont aussi importants que la création d’un produit final (Kovach 2021). La participation de Véronique (elle-même jeune Autochtone et participante) en tant que coordinatrice du projet, et d’Emanuelle (détentrice d’une expérience en recherche-création et en collaboration avec les Autochtones) en tant que facilitatrice, a aidé la création de relations et l’appropriation de l’espace par les jeunes selon leurs besoins et envies, et à leur rythme. Ceci incluait de prendre le temps d’établir des rapports qui ne sont pas toujours directement liés au sujet de la recherche. Ce type d’engagement et la fluidité dans les rôles ont permis de réaliser une recherche avec les jeunes de manière éthique et culturellement adéquate qui tenait compte de la complexité de leurs réalités et expériences (Billett, Hart et Martin 2020). Poursuivre avec de telles démarches requiert donc de s’interroger sur la façon de mettre en place de bonnes conditions pour entretenir des relations authentiques. Le processus doit également demeurer ouvert et flexible, afin que les jeunes eux-mêmes puissent décider de la direction à prendre.

De plus, l’acte de cocréation articulé autour de la production d’un objet tangible – la carte postale – a permis aux membres du comité de mieux se rencontrer et de se définir collectivement. Cette méthode offre la possibilité d’exprimer symboliquement des réalités complexes et multiples (Flicker et al. 2014) qui pourraient difficilement être exprimées dans des processus de recherche plus conventionnels, comme l’entrevue. La représentation créative permet non seulement l’évocation de réalités et de savoirs expérientiels individuels et collectifs, mais ouvre également sur un vaste monde de possibilités (désirs, aspirations, abstractions, projections, etc.) qui ne pourraient être manifestées par l’emploi de méthodes d’évocation conventionnelles. Ceci rejoint le concept d’épistémologie holographique de Manulani Meyer (2013), un concept selon lequel les épistémologies autochtones ne séparent pas le corps, la rationalité et la spiritualité – ou encore, les faits, la logique et les métaphores – dans leurs modalités de connaissances, mais tendent plutôt à les unifier dans leur approche aux savoirs. On retrouve d’ailleurs plusieurs points de convergence entre les principes directeurs et les méthodes employées au sein des méthodologies de recherche-création et le courant des méthodologies autochtones (Kovach 2021 ; Smith 2012 ; Wilson 2008). On y retrouve, entre autres, la centralité des dimensions relationnelles, conversationnelles, réflexives, transformatrices ainsi que la grande importance accordée au processus, dont les processus narratifs (storytelling), aux savoirs expérientiels, aux ressentis et aux bénéfices réciproques (Dufour 2021).

La méthode employée a donc facilité l’accession à une souveraineté à la fois narrative et visuelle pour les cochercheurs. À travers leurs échanges, les jeunes ont démontré qu’ils sont les gardiens de certains savoirs issus de leurs bagages culturels et qu’ils peuvent créer des connaissances en mettant en commun leurs expertises et expériences. Ils ont fait vivre ces connaissances dans leur partage, ce qui permet de les conserver et de les transmettre aux générations futures. Par la profondeur et l’abondance des partages de savoirs expérientiels, émotifs et identitaires, le processus méthodologique a contribué à une certaine forme de transformation individuelle et collective des membres du comité aviseur, mais également de l’équipe de recherche de la Chaire au fil des années. Rappelons que les méthodes conversationnelles (Archibald, Bol et De Santolo 2019 ; Kovach 2021) au sein de l’approche participative et des méthodologies autochtones prévoient nécessairement un processus transformateur (Wilson 2008) à l’intérieur duquel les jeunes assument leurs rôles de conteurs et d’auditeurs (storyteller and listener) (Bird-Naytowhow et al. 2017) de façon à échanger et à construire leurs connaissances.

On peut donc en quelque sorte concevoir les projets recherche comme des occasions de contribuer au processus de guérison (Windchief et San Pedro 2019), pour autant qu’ils ouvrent sur l’occasion de partager des savoirs expérientiels, souvent difficiles, de porter un message et, ultimement, de créer de la lumière pour les jeunesses présentes et futures. Le projet de recherche-cocréation décrit dans cet article a effectivement permis aux jeunes participants de se mobiliser autour d’un objet représentationnel qui leur ressemble, dans lequel ils se reconnaissent, tout en contribuant au processus de création de sens pour le présent et pour les générations futures, répondant ainsi à l’appel de plusieurs chercheurs autochtones (voir Bird-Naytowhow et al. 2017 ; First Nations Child & Family Caring Society of Canada et Indigenous Youth Voices 2019 ; Victor et al. 2016). En ce sens, leur processus de coconstruction des connaissances, ainsi que les représentations qui en ont résulté, ont donné lieu à une recherche qui respecte l’éthique relationnelle afin de créer de nouvelles connaissances partagées et basée sur les forces des jeunesses autochtones. Cet espace de cocréation est devenu un lieu d’empowerment pour le comité aviseur, mettant à l’honneur le principe de réciprocité puisque les jeunes ont retiré des bénéfices tout en contribuant à la production de nouvelles données de recherche. Ce projet de recherche-cocréation représente donc une expérience qui illustre la portée de la recherche qui positionne les jeunes Autochtones en tant qu’experts de leurs propres réalités, suivant le mouvement de décolonisation de la recherche s’appuyant sur les méthodologies de recherche autochtones.

Appendices

Note biographique

Natasha Blanchet-Cohen, Ph.D. en éducation (Université de Victoria, 2006), est professeure au département des sciences humaines appliquées à l’Université Concordia et titulaire du volet autochtone de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ). Elle s’implique depuis plus de 20 ans en recherche partenariale visant l’engagement des jeunes dans leurs milieux de vie. Ses intérêts de recherche s’articulent autour de l’agentivité des jeunes, ainsi que de la prise en compte du point de vue des jeunes en ce qui concerne la prestation et l’organisation de services culturellement sécurisants et fondés sur les droits. Une de ses publications récentes « Cheminer vers la sécurisation culturelle en milieu scolaire pour les Innus » en collaboration avec L. Lefevre-Radelli, F. Robert-Careau et C. Talbot (Revue des sciences de l’éducation, 48[1], 2022) et « Moving towards an indigenous-centered approach to perinatal care in urban Québec » en collaboration avec É. Cloutier, S. Laroche, C. Lévesque et M. Wawanolath (International Journal of Indigenous Health, 16[2] : 54-69, 2021).

Marie-Eve Drouin-Gagné, Ph.D. en analyse sociale et culturelle (Université Concordia, 2019), est québécoise née et ayant grandi à Montréal/Tiohtià:ke, et elle s’intéresse à la décolonisation de la recherche, des institutions académiques et des espaces urbains. Son doctorat a porté sur l’éducation supérieure autochtone comme outil de décolonisation et elle a réalisé un postdoctorat sur Montréal comme lieu autochtone, le tout en mobilisant des méthodes participatives de recherche avec des membres de la communauté autochtone de Montréal. Elle est présentement professeure à l’INRS-UCS, dans la nouvelle Unité mixte de recherche en études autochtones, située à l’UQAT, à Val-d’Or. Elle collabore avec la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) depuis l’automne 2020.

Emanuelle Dufour, Ph.D. en éducation par les arts (Université Concordia, 2021), est une anthropologue québécoise qui travaille dans le domaine de l’éducation et de la sécurisation culturelle des Premières Nations depuis plus d’une dizaine d’années. Au cours de sa formation doctorale en éducation par les arts (Art Education) à l’Université Concordia, et surtout à travers ses nombreuses collaborations avec différents groupes, personnes et instances des Premiers Peuples, elle a développé une approche interdisciplinaire et des méthodes de recherche-création qui présentent plusieurs points de convergence avec les méthodologies de recherche autochtones. Elle entame présentement un projet postdoctoral à l’École d’études autochtones (UQAT) grâce à une bourse du CIÉRA et enseigne à l’UQAT et à l’UdeM comme chargée de cours.

Véronique Picard est membre de la nation huronne-wendat et a grandi en Outaouais. Diplômée d’un baccalauréat et d’une maîtrise en criminologie à l’Université de Montréal, elle travaille dans le milieu communautaire autochtone depuis cinq ans. Elle est présentement candidate au doctorat à l’Université Concordia et s’intéresse à la cocréation d’espaces d’empowerment pour les jeunes autochtones. À titre de coordonnatrice du volet autochtone de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), Véronique a le rôle de mobiliser et de faciliter un espace propice aux échanges et à la création d’outils d’éducation et de sensibilisation, avec le comité aviseur jeunesse.

Notes

-

[1]

Cette recherche a été rendue possible grâce à la contribution de la Chaire-réseau de la recherche sur la jeunesse du Québec (FRQSC # 2019-SJ-265147) et de la Fondation Chagnon.

-

[2]

Les membres du comité aviseur ont répondu à un appel lancé par la Chaire dans les réseaux sociaux, à l’été 2019. Le premier comité (2019-2020) était composé de six jeunes : Sabryna Godbout (Wendat*), Marie-Hélène Canapé (Innue), Kijätai-Alexandra Cheezo (Anishinabe et Québécoise), Fabienne Théorêt Jérôme (Anicinabekwe), Johnny Boivin (Atikamekw et Innu) et Tatiana Rock (Innue). Il était coordonné par Véronique Picard (Wendat et Québécoise) et Alicia Ibarra-Lemay (Kanien’kehá:ka). À noter que pour le Secrétariat à la Jeunesse du Québec, un jeune est âgé entre 15 et 29 ans, mais pour plusieurs organismes autochtones, cela va jusqu’à 35 ans, définition que le volet autochtone de la CRJ adopte également. *Les jeunes se sont identifiés à leur façon.

-

[3]

Dans une étude sur l’implication des jeunes autochtones en recherche, les quelques 50 jeunes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta qui ont participé ont rapporté plusieurs barrières à une participation signifiante, inclusive et respectueuse : le peu d’espace et de valorisation pour l’inclusion d’une diversité de voix et de perspectives provenant des jeunes autochtones dans la recherche, le fait que la recherche ne prenne pas en considération les traumas et oppressions passés et présents, ou encore le fait que la recherche ne soit pas réalisée dans un cadre culturellement approprié (First Nations Child & Family Caring Society of Canada et Indigenous Youth Voices 2019).

-

[4]

Pour rendre la lecture fluide, des modifications ont été apportées au verbatim des citations.

Références

- Ansloos, Jeffrey Paul. 2017. The Medicine of Peace: Indigenous Youth Decolonizing Healing and Resisting Violence. Halifax : Fernwood Publishing.

- Archibald, Jo-Ann, Jenny Bol et Jason De Santolo. 2019. Decolonizing Research. Indigenous Storywork as Methodology. Londres : Zed Books.

- Asselin, Hugo et Suzy Basile. 2018. « Concrete Ways to Decolonize Research ». ACME An international journal for critical geographies 17(3) : 643-650.

- Basile, Suzy, Hugo Asselin et Thibault Martin. 2018. « View of co-construction of data collection tool ». ACME An International Journal for Critical Geographies 17(3) : 840-860.

- Billett, Paulina, Matt Hart et Dona Martin. 2020. Complexities of researching with young people. New York : Routledge.

- Bird-Naytowhow, Kelley, Andrew R. Hatala, Tamara Pearl, Andrew Judge et Erynne Sjoblom. 2017. « Ceremonies of Relationship: Engaging Urban Indigenous Youth in Community-Based Research ». International Journal of Qualitative Methods 16(1) : 1-14. https://doi.org/10.1177/1609406917707899.

- Blanchet-Cohen, Natasha, Giulietta Di Mambro et Minic Petiquay. 2020. « Le comité Witcihitisotan (entraide) par et pour les familles d’adolescents autochtones en ville ». First Peoples Child and Family Review 15(2) : 87-105. https://fpcfr.com/index.php/FPCFR/article/view/487.

- Blanchet-Cohen, Natasha et Catherine Richardson/Kinewesquao. 2017. « Foreword: fostering cultural safey across contexts ». AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 13(3) : 138-141. https://doi.org/10.1177/1177180117714139.

- Chapman, Owen et Kim Sawchuk. 2012. « Research-creation: intervention, analysis and family resemblances ». Canadian Journal of Communication 37 : 5-26.

- Chilisa, Bagele 2012. Indigenous research methodologies. Thousand Oaks : Sage.

- Dufour, Emanuelle. 2015. « Une école où tu réapprends à être fier de ce que tu es… : L’institution Kiuna et le programme Sciences humaines – Premières Nations ». Recherches amérindiennes au Québec 45(23) : 163-176.

- Dufour, Emanuelle. 2021. « Des histoires à raconter : d’Ani Kuni à Kiuna. Les mémoires graphiques en tant qu’outils de réflexion de rencontre réflexive et conversationnelle avec les réalités autochtones et allochtones du Québec ». Thèse de doctorat, département de communication, Université Concordia, Montréal. https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/988116/.

- Fanian, Sahar, Stephanie K. Young, Mason Mantla, Anita Daniels et Susan Chatwood. 2015. « Evaluation of the Kts’iìhtła (“We Light the Fire”) Project: Building resiliency and connections through strengths-based creative arts programming for Indigenous youth ». International Journal of Circumpolar Health 74(1). https://doi.org/10.3402/ijch.v74.27672.

- Fast, Elizabeth, Jennifer Nutton, Mireille De La Sablonnière-Griffin, Anna Kozlowski, Nahka Bertrand, Swaneige Bertrand et Jennifer Mitchell. 2016. « Regard sur l’interaction de l’urbanisation, du traumatisme historique et de l’identité culturelle parmi la jeunesse autochtone au Canada ». Enfances, Familles, Générations 25. http://journals.openedition.org/efg/1134.

- First Nations Child & Family Caring Society of Canada et Indigenous Youth Voices. 2019. Indigenous Youth Voices: A Way Forward in Conducting Research with and by Indigenous Youth. Ottawa : First Nations Child & Family Caring Society of Canada et Indigenous Youth Voices.

- Flicker, Sarah, Jessica Yee Danforth, Ciann Wilson, Vanessa Oliver, June Larkin, Jean-Paul Restoule, Claudia Mitchell, Erin Konsmo, Randy Jackson et Tracey Prentice. 2014. « “Because we have really unique art”: Decolonizing Research with Indigenous Youth Using the Arts ». International Journal of Indigenous Health 10(1) : 16-34. https://doi.org/10.18357/ijih.101201513271.

- Gagné, Natacha et Laurent Jérôme. 2009. Jeunesses autochtones : affirmation, innovation et résistance dans les mondes contemporains. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Gaudet, Janice Cindy. 2019. « Keeoukaywin: The Visiting Way – Fostering an Indigenous Research Methodology ». Aboriginal policy studies 7(2) : 47-64. https://doi.org/10.5663/aps.v7i2.29336.

- Grammond, Sébastien et Christiane Guay. 2016. « Les enjeux de la recherche concernant l’enfance et la famille autochtones ». Enfances Familles Générations 25. https://doi.org/10.7202/1039496ar.

- Gubrium, Aline et Kristina Harper. 2013. Participatory visual and digital methods. Walnut Creek : Left Coast Press.

- Johnston-Goodstar, Katie. 2013. « Indigenous Youth Participatory Action Research: Re-visioning Social Justice for Social Work with Indigenous Youths ». Social Work 58(4) : 314-320. https://doi.org/10.1093/sw/swt036.

- Johnston-Goodstar, Katie. 2020. « Decolonizing youth development: Re-imagining youthwork for indigenous youth futures ». AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 16(4) : 378-386. https://doi.org/10.1177/1177180120967998.

- Kovach, Margaret. 2021. Indigenous Methodologies. Characteristics, Conversations, and Contexts (2nd ed.). Toronto : University of Toronto Press.

- Lefevre-Radelli, Lea et Laurent Jérôme. 2017. « Logique d’exclusion, d’intégration ou d’inclusion ? Enquête sur les expériences des étudiants autochtones à l’UQAM ». Cahiers du CIÉRA 15 : 11-34.

- Meyer, Manulani Aluli. 2013. « Holographic Epistemology: Native Common Sense ». China Media Research 9(2) : 94-101.

- Mignolo, Walter. D. 2021. The politics of decolonial investigations. Durham : Duke University Press.

- Morton, Darrien, Kelley Bird-Naytowhow et Andrew R. Hatala. 2021. « Silent Voices, Absent Bodies, and Quiet Methods: Revisiting the Processes and Outcomes of Personal Knowledge Production Through Body-Mapping Methodologies Among Indigenous Youth ». International Journal of Qualitative Methods 20. https://doi.org/10.1177/1609406920987934.

- Smith, Linda Tuhiwai. 2012. Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. 2e éd. Londres et New York : Zed Books.

- Snow, Kevin C., Danica G. Hays, Guia Caliwagan, David J. Ford, Davide Mariotti, Joy Maweu Mwendwa et Wendy E. Scott. 2016. « Guiding principles for indigenous research practices ». Action Research 14(4) : 357-375. https://doi.org/10.1177/1476750315622542.

- Stewart, Suzanne L. 2009. « Participatory action research: exploring Indigenous youth perspectives and experiences ». Indigenous Policy Journal 20(3).

- Strega, Suzan et Leslie Brown, dir. 2015. Research as Resistance, Second Edition Revisiting Critical, Indigenous, and Anti-Oppressive Approaches. Toronto : Canadian Scholars’ Press.

- TallBear, Kim. 2013. Native American DNA. Tribal Belonging and the False Promise of Genetic Science. Minneapolis : University of Minnesota Press.

- Tuck, Eve. 2009. « Re-visioning Action: Participatory Action Research and Indigenous Theories of change ». Urban Rev 41 : 47-65.

- Tuck, Eve et K. Wayne Yang. 2012. « Decolonization is not a metaphor ». Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1(1) : 1-40.

- Victor, Janice, Linda Goulet, Karen Schmidt, Warren Linds, Jo-Ann Episkenew et Keith Goulet. 2016. « Like Braiding Sweetgrass Nurturing Relationships and Alliances in Indigenous Community-based Research ». International Review of Qualitative Research 9 : 423-445.

- Victor, Janice M., Linda M. Goulet, Warren Linds et Lacey Eninew. 2021. « Storyscapes of place: First Nation youths’ photographic depictions of home ». Journal of Youth Studies (mars) : 1-18. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1902964.

- Wilson, Shawn. 2008. Research Is Ceremony. Halifax : Fernwood Publishing.

- Windchief, Sweeney et Timothy San Pedro. 2019. Applying indigenous research methods: Storying with peoples and communities. Indigenous and Decolonizing Studies in Education. New York : Routledge

10.7202/1080811ar

10.7202/1080811ar