Abstracts

Résumé

La construction d’une route par le gouvernement mexicain dans l’une des régions autochtones les plus marginalisées du pays soulève aujourd’hui d’importants débats dans la Montagne du Guerrero. Malgré des nécessités économiques criantes, plusieurs autochtones touchés par la nouvelle construction s’interrogent sur les impacts réels qu’aura cette route sur la région. Le présent article montre que ces doutes, de même que d’importantes limites aux bienfaits de la nouvelle infrastructure, sont dus au fait que plusieurs décisions relatives aux objectifs et aux critères d’évaluation de la route Tlapa-Marquelia ont été soustraites au politique, et en particulier aux aspirations politiques des habitants de la région, pour être inscrites plutôt dans le champ du technique. L’histoire complexe qui a présidé à l’élaboration d’un réseau routier dans la région depuis au moins la fin du xixe siècle s’est ainsi trouvée évacuée au profit de simples indicateurs standardisés visant à « mesurer » la marginalité et à offrir un barème pour la comprendre et la corriger. Après une lecture des objectifs qui ont animé le projet d’une telle route dans la région à diverses époques, les auteurs analysent les réserves qu’ont les autochtones face à cette nouvelle construction. Finalement, la tension entre le technique et le politique et leur rapport avec l’aménagement du territoire dans une visée de développement durable et équitable d’une région autochtone sont discutés.

Abstract

The building of a road, by the Mexican government, in one of the poorest indigenous regions of the country has raised important debates in the mountain region of Guerrero. Despite obvious economic necessities, a number of indigenous communities touched by the new construction express doubts about the real impacts that the new road will have on the region. This article argues that these doubts, as well as important limits to potential advantages coming from the new infrastructure, are intimately tied to the fact that a number of decisions relative to the objectives and evaluation criteria for the Tlapa-Marquelia road have been disconnected from the field of the political, and especially from local political aspirations, and inscribed in the field of the technical. By that process, the complex history that underlies the elaboration of a transport grid in the region has been evacuated from debates and replaced by a number of simple, standardized indicators purporting to “measure” marginality and to offer a framework to understand and correct it. After a review of the objectives that have driven the project to build such a road during different period, the authors will address, in context, the criticisms that indigenous people have toward the new construction. Finally, the tension between the technical and the political, as they relate to infrastructure planning and sustainable development in an indigenous region, will be addressed.

Article body

Penser le développement durable dans les régions autochtones du Mexique demande souvent de se pencher sur les rapports existant entre l’État et ses zones marginales. Que ce soit dans l’identification des besoins à combler, la planification, la mise en oeuvre ou l’évaluation de grands projets d’infrastructures, l’interaction entre les objectifs nationaux poursuivis par le gouvernement et les intérêts locaux ne manque jamais de complexité. Nous examinerons ici comment l’achèvement d’une route surnommée la « carretera de los indígenas » (la route des autochtones), construite sur 163 kilomètres dans l’est de l’État du Guerrero, met en lumière des enjeux et dynamiques d’importance dans le développement rural mexicain. La construction de cette artère, pourtant à la fois voulue par le gouvernement et revendiquée par les autochtones de la Montagne depuis des décennies, s’est avérée en effet un défi social de taille à chaque étape de sa réalisation. Cinq ans après avoir été complétée elle continue d’avoir des effets pour le moins ambigus sur le développement de la région. À travers l’exploration de ce que nous pourrions appeler l’« ontogénie » de cette route, nous tenterons donc de documenter empiriquement la manière dont peut s’immiscer, dans des décisions en apparence « techniques » et consensuelles, un héritage historique d’inégalités sociales cristallisé aujourd’hui en une asymétrie de pouvoirs décisionnels qui persiste entre l’État et les communautés autochtones.

Complétée en août 2004, la route « Tlapa-Marquelia », du nom des villes situées respectivement à ses extrémités Nord et Sud, traverse la région du Guerrero appelée la Montaña, ou la Montagne. Elle relie entre elles, et avec le reste du pays, des communautés nahuas, tlapanèques et mixtèques, qui ont la douteuse distinction de compter parmi les plus pauvres du Mexique (Estrada Castañon 1994). L’achèvement de cette route bitumée facilite le contact entre ces communautés pauvres et les principaux centres urbains du pays en reliant la région à de grandes voies de transit de biens, de ressources et de personnes. Comme nous le verrons, cette liaison accrue avec les zones plus urbanisées de la région pacifique-sud et centrale du Mexique offre de nouvelles possibilités économiques réelles pour les autochtones de la Montagne du Guerrero. C’est d’ailleurs pourquoi, au cours des séjours dans la région effectués depuis 1998, il nous a été donné d’entendre à maintes reprises les Tlapanèques et les Mixtèques que nous avons côtoyés s’exprimer en faveur de la construction de cette route, perçue comme une infrastructure essentielle au développement durable de la région. L’agriculture de subsistance étant difficilement praticable dans la Montagne depuis plusieurs décennies à cause de la dégradation des sols argileux et du manque de terres (Dehouve 1990), l’économie locale se fonde en grande partie sur le commerce de produits comme le sucre de canne et la fleur de Jamaica (partie basse de la région), mais surtout celui du café (Ravelo Lecuona 1992 ; Johnson 2001). Pour plusieurs habitants, il semble clair que l’amélioration du chemin de terre battue qui traverse la région depuis la fin des années quatre-vingt peut, potentiellement, s’avérer bénéfique à l’acheminement de ces cultigènes vers des marchés plus lucratifs que les débouchés locaux actuels.

Le prix élevé et les limites saisonnières affligeant le transport des produits agricoles (Kyle 1996), la difficulté d’avoir accès à des soins de santé donnés à l’extérieur de la région, de même que le caractère périlleux des déplacements effectués sur une route de sable accidentée, instable et ne desservant que peu de communautés, a fait que, loin de critiquer l’idée d’une route bitumée traversant leur région, les habitants de la Montagne avec lesquels nous nous sommes entretenus se demandaient plutôt, en général, pourquoi la construction de cette route ne progressait pas plus rapidement.

Maintenant que le projet tant attendu est devenu réalité, des doutes commencent néanmoins à faire surface chez les autochtones, qui se demandent si la nouvelle construction répondra véritablement à leurs attentes. Un volumineux rapport publié en 2004 par le principal organisme indépendant de défense des droits humains et des droits des autochtones dans la région de la Montagne semble indiquer que, si la nécessité d’une telle infrastructure était bien sentie, la planification, l’exécution et les impacts concrets de la construction de la route Tlapa-Marquelia ont, eux, soulevé des questions chez les Nahuas, les Tlapanèques et les Mixitèques de l’ouest du Guerrero (Tlachinollan 2004). La nouvelle infrastructure présente-t-elle un véritable avancement vers la rupture du cycle de l’exclusion économique, sociale et politique des habitants de la Montagne, ou allait-elle au contraire s’inscrire comme un nouveau chapitre dans une histoire centenaire d’expansion tentaculaire du pouvoir central métis vers ses zones autochtones ?

Le rapport Tlachinollan laisse au moins entrevoir que, même à la vue du projet complété, les habitants de la Montagne s’interrogent toujours sur les objectifs et les outils décisionnels qui ont présidé à la construction de ce qui leur est présenté comme « leur » route. La source de ces doutes se situe bien au-delà des critiques concrètes et explicites qui ont pu être faites par les autochtones à l’égard de la nouvelle construction. Ces critiques ont certainement une grande importance dans la perception sociale de l’utilité, ou de la fonction, de la nouvelle route chez les Tlapanèques et les Mixtèques, et nous les examinerons dans la dernière section de ce texte. Mais avant de particulariser le débat concernant la construction de cette route, il est important de le mettre en contexte. La décision d’aménager le territoire de la Montagne en y construisant une route de telle manière et non d’une autre, en tenant compte de certains indicateurs de succès plutôt que d’autres, en consultant certains acteurs sociaux mais en accordant moins de poids à ce que d’autres ont à dire constitue, malgré des apparences de décisions « techniques » devant être remises entre les mains « d’experts », un processus éminemment politique qui s’inscrit dans une histoire de rapports politiques. C’est cette histoire, de même que ces rapports symboliques et institutionnels, que nous tenterons ici de faire remonter à la surface du débat concernant une décision d’aménagement du territoire et ses impacts sur le développement (ou non) durable (ou non) d’une région autochtone.

Cet article se découpera en quatre parties qui, ensemble, visent à mettre en lumière la complexité des rapports de pouvoir qui peuvent couver sous une décision gouvernementale d’aménagement et de développement du territoire. La première partie traite de la construction symbolique, politique et économique du territoire « à développer ». Dans cette section, s’entrecroisent et se superposent les géographies « imaginées » tant par les autochtones que par les fonctionnaires de l’État pour mettre en évidence l’héritage colonial sous-jacent, entre autres, à la notion de « désenclavement » des communautés et de la région qui a orienté la formulation des objectifs du gouvernement dans la construction de la « carretera de los indigenas ». Les sections deux et trois fournissent certains éléments historiques clés à notre compréhension de l’évolution des infrastructures routières dans les régions autochtones du Guerrero. De l’idéologie modernisatrice de la fin du xixe siècle aux postulats néolibéraux qui sous-tendent les politiques de développement actuelles du Mexique, nous tenterons dans ces sections de comprendre la manière dont les objectifs de développement poursuivis par divers paliers gouvernementaux à diverses époques sont venus façonner le projet de construction de la route Tlapa-Marquelia. Finalement, dans une quatrième section, nous verrons que, même si les décisions gouvernementales ont généralement été soustraites des débats politiques pour être présentées comme une intervention « technique » visant à corriger de faibles performances régionales évaluées selon des « indicateurs » supposément neutres, les habitants de la région, quant à eux, n’ont jamais abandonné leur lecture politique de ce projet en critiquant ses orientations et la manière dont il a été réalisé.

Géographies imaginaires, économiques et politiques d’une route

La décision de construire une route peut paraître, a priori, une question relevant de la logistique associée à la formation, à la consolidation ou au développement d’un État. Comme telle, elle est souvent présentée comme relevant presque exclusivement du champ de compétence des spécialistes travaillant en développement régional pour le compte du gouvernement central et des ingénieurs qui seront chargés de sa réalisation. Cependant, en considérant l’histoire des infrastructures routières dans la Montagne du Guerrero, il devient apparent que, derrière ce qui semble être de simples décisions techniques, se cache un ensemble de mécanismes d’impositions symboliques, économiques et politiques qui sont venus changer le tissu même de cette région autochtone. Cette observation n’a rien d’étonnant. Habermas (1973) a déjà souligné l’effet de pouvoir que constitue ce glissement entre le politique et le technique, cette occultation de l’imposition arbitraire des normes dominantes derrière la réification technique, institutionnelle et instrumentale de ces dernières. Dans l’État moderne, l’expert prend le relais du soldat pour pacifier, voire coloniser, les zones marginales. Un tel constat, cependant, ne suffit pas pour reconceptualiser politiquement ce qui a été sciemment dépolitisé. Pour ce faire, il faut approfondir l’analyse et identifier plus précisément les champs à l’intérieur desquels s’opère cette imposition de normes, voire d’imaginaires dominants. L’impact de la construction d’infrastructures routières dans les zones rurales du Mexique relève, à tout le moins, de trois de ces champs : le symbolique, l’économique et le politique.

Le milieu habité dans la Montagne du Guerrero n’est pas qu’un simple environnement physique mais revêt, dans un premier temps, une charge symbolique importante pour les Tlapanèques, les Mixtèques et les Nahuas qui y vivent. Les récits d’origine des diverses communautés autochtones de la région (Schultze Jena 1938 ; Carrasco Zuñiga 1991 ; Hébert 2001) font tous état de longues tribulations vécues par les ancêtres pour finalement trouver l’endroit où la communauté devait s’établir. Le récit des maintes tentatives infructueuses précédant la découverte du site souhaité est, entre autres, prétexte à l’énonciation d’une géographie imaginaire où chaque groupe social trouve sa place et sa position. Dans ces récits autochtones, les vallées appartiennent aux métis et « à leurs chiens terrifiants », telles montagnes appartiennent à telles communautés « mère et fille » l’une de l’autre, un sentier est « périlleux » alors que l’autre ne l’est pas. La manière de se déplacer sur le territoire est souvent conséquente avec cette géographie imaginaire et s’opère de manière à renforcer les catégories sociales qui lui sont implicites et explicites. On fait un détour spécial pour aller voir la famille en se rendant au village voisin. On passe, ou on ne passe pas, devant tel site rituel selon la période de l’année. On contourne les communautés qui sont « contraires » à la nôtre. Autant de pratiques qui s’imbriquent dans un ordre du monde. Le tracé d’une route dans cet environnement symboliquement chargé n’est pas sans conséquences. Comme le note Perla Petrich :

L’existence de géographies qualifiées plus ou moins adéquatement de « mentales », « imaginaires » ou « intériorisées » est relativement évidente […] Ces géographies dessinent, dépeignent ou dépendent d’un monde constitué de symboles qu’il est nécessaire de déchiffrer. Aussi, comme n’importe quelle autre représentation, elles encadrent et contrôlent la société. [Il est nécessaire de rendre compte] des transformations de la vision spatiale provoquée par des changements idéologiques (par exemple, par l’influence des Églises protestantes qui nient l’influence du symbolisme « sacré » ou « dangereux » de certains lieux) et/ou matériels (plans urbanistes changeants, construction de chemins et d’édifices). [Petrich 2003 : 577]

Comme nous le verrons, les changements à l’infrastructure routière de la Montagne du Guerrero opérés depuis une trentaine d’années sont majeurs. Le système radiculaire de sentiers parcourant toutes les montagnes de la région à travers lesquels les paysans autochtones devaient nécessairement passer avec leurs mulets pour aller vendre leurs produits, a été graduellement remplacé par une route linéaire. D’abord de terre battue puis ensuite bitumée, cette route permet certes de se déplacer plus rapidement et plus efficacement, mais elle vient aussi nier la géographie imaginaire antérieure en enjambant les cours d’eaux, en ne passant plus que par quelques villages devenus incontournables, et en comprimant les distances. Même pour les Tlapanèques, les Mixtèques et les Nahuas de la région, cette négation peut avoir des conséquences positives. La compression symbolique de l’espace de la Montagne a certainement, par exemple, facilité l’émergence d’une conscience et d’intérêts autochtones communs et la création subséquente d’organisations économiques et politiques régionales. Mais, comme nous le verrons, cette dynamique est un effet secondaire non prévu des plans de développement, non pas leur raison d’être.

L’intérêt premier des plans gouvernementaux se situe davantage dans ce que Macaire (2004 : 92) a nommé le « désenclavement du village » et l’établissement d’un « continuum » entre les communautés autochtones et les principaux pôles urbains. Ce désenclavement est intimement lié à un objectif d’intégration croissante des communautés au sein de l’économie capitaliste régionale, nationale, voire internationale. La conversion des champs de maïs en caféières, importante étape de cette intégration (Ríos Morales 1983), aurait été futile sans la construction d’infrastructures permettant de sortir les ressources agro-forestières de la région.

Nigh et Rodriguez ont relevé, dans le contexte de la construction de routes forestières dans l’État d’Oaxaca, voisin du Guerrero, l’étroite correspondance qui peut exister entre le désenclavement économique apporté par ces nouvelles infrastructures de communication et la « désarticulation régionale » découlant d’une accentuation des conflits entre les communautés. Comme c’est souvent le cas, ce sont les communautés elles-mêmes qui avaient demandé la construction d’une route dans leur région de la Sierra Norte de Puebla. Cependant, les résultats ne furent certainement pas à la hauteur des attentes des habitants de la région. Comme le notent les auteurs : « Le tracé de la route nationale numéro 175 n’a pas répondu aux besoins des communautés, elle fut de tracé typiquement colonial par le système radial qu’elle imposa. » (Nigh et Rodriguez 1995 : 134-135)

Nigh et Rodriguez notent ici un élément particulièrement pertinent pour notre analyse de la situation de la Montagne du Guerrero. La construction de routes dans les zones rurales et autochtones mexicaines tend, dans les deux cas, à renforcer la logique « radiale » de l’organisation du territoire héritée de l’époque coloniale, qui place les chefs-lieux métis au coeur des activités commerciales et politiques régionales tout en reléguant les communautés autochtones « satellites » à la périphérie de ces activités. Suivant ce motif caractéristique de plusieurs aires marginales du sud du Mexique, la Montagne présente un important degré de ségrégation ethnique. Les bourgs situés aux limites Nord et Sud de la région, et en particulier Tlapa et San Luís Acatlán, sont des bastions métis constitués en centres commerciaux et administratifs. Entre les deux, on retrouve plus d’une centaine de petites communautés autochtones, surtout tlapanèques et mixtèques. Ici, comme c’est souvent le cas, les agglomérations devenues les « portes » de la région sont les mêmes qui jouaient des rôles similaires à l’époque coloniale. À cette époque, comme aujourd’hui, les chefs-lieux servaient de relais entre un pouvoir central n’ayant pas les ressources ou l’intérêt d’exercer un pouvoir direct sur les régions éloignées et les groupes autochtones locaux.

Une autre manière de mettre en lumière la logique qui a présidé à la construction de cette route est de considérer l’élaboration graduelle de cette dernière dans une perspective historique.

Pouvoir modernisateur et émergence d’une route

Même si le développement récent de l’infrastructure routière dans la Montagne du Guerrero et l’intensification des mouvements migratoires au cours des deux dernières décennies ont contribué à augmenter les contacts entretenus par les populations nahuas, tlapanèques et mixtèques de la Montaña du Guerrero entre elles et avec le reste de la société mexicaine, il demeure toujours possible de qualifier cette région de « reculée ». La montagne du Guerrero est pourtant entourée de centres relativement populeux, comme San Luís Acatlán, qui marque sa porte d’entrée au sud, et Tlapa, qui joue le même rôle au nord. Même Acapulco, grand centre touristique de renommée mondiale, n’est qu’à quelques heures de route des zones autochtones de la Montagne. Pourtant, et malgré cette proximité trompeuse, la Montagne présente encore aujourd’hui plusieurs caractéristiques qui font d’elle l’une des régions les plus marginales du Mexique.

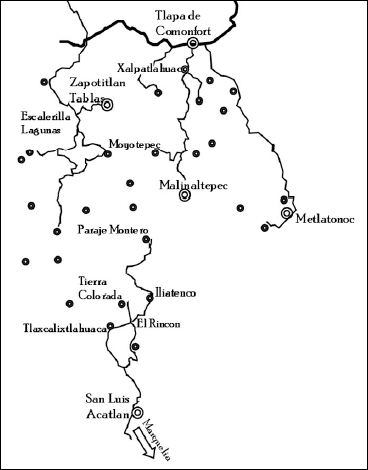

Certaines de ces caractéristiques sont infrastructurelles. La route reliant Tlapa à Marquelia, c’est-à-dire le nord de la Montagne à la côte du Pacifique, existe depuis des siècles (voir fig. 1) et incarne à elle seule toute l’histoire de la marginalisation géographique des habitants autochtones de la Montagne. Comme le souligne Villa Arias, « … durant la période coloniale la route reliant la Montaña à la mer fut très importante, et les commerçants, tant autochtones qu’espagnols, défiaient le paysage accidenté, convaincus que celui qui dominerait la route de la mer verrait son succès assuré » (Villa Arias 1999).

Figure 1

Toutefois, précise Villa Arias, à partir du moment où Mexico supplante Puebla à titre de principale ville de la Nouvelle Espagne, c’est-à-dire dès la fin du xvie siècle, ce sera Acapulco qui deviendra objet de convoitise et non plus Marquelia (ibid.). À la suite de changement de circonstances, la route Tlapa-Marquelia demeurera, pour quatre siècles et jusqu’à tout récemment, la route perpétuellement « en construction » qui ne sera plus un axe de circulation (économique) important (ibid.). Ainsi commence alors un cycle où alternent un véritable intérêt manifesté par l’État mexicain pour le développement d’infrastructures dans la Montagne du Guerrero et un désintérêt tout aussi véritable lorsque la construction de telles infrastructures ne cadre plus avec les projets de consolidation de l’État.

Ces périodes d’intérêt ne sont pas toutes identiques. Par exemple, tel que Villa Arias le laisse entendre dans le passage ci-dessus, durant la période coloniale, l’utilité d’une infrastructure routière dans la Montagne du Guerrero entrevue par le pouvoir central procède surtout d’un besoin de lier le plateau mexicain à la côte, et éventuellement de relier la côte Pacifique à celle du golfe du Mexique. Il ne sera pas question avant le xixe siècle d’utiliser cette route pour exploiter les ressources de la Montagne. À preuve, à mesure que le noyau commercial du Mexique se déplace de Puebla vers Mexico et que les activités portuaires s’intensifient à Acapulco, l’attrait du tracé Puebla-Marquelia diminue au profit d’un axe situé plus à l’ouest. La région de la Montagne, fortement dépeuplée après la guerre des Yopes au xvie siècle, le demeurera jusqu’au milieu du xixe, soit pendant plus de trois cents ans. Pendant cette période, la région n’offrait que très peu de ressources humaines et naturelles exploitables. Les mines et les bonnes terres forestières étant plus dans le centre et l’ouest de l’État, c’est d’abord vers ces zones que porteront les efforts de développement des infrastructures ferroviaires et routières.

Lors de son premier mandat comme gouverneur de l’État en 1869, le général Francisco O. Arce fit le constat que, vingt ans après la formation du Guerrero, aucun projet sérieux de développement n’y avait été entrepris (Bustamante Álvarez 1998, vol. 4 : 200). Habité par le projet de doter le Guerrero d’une économie capitaliste et moderne, le nouveau gouverneur décida de mettre à contribution les ressources naturelles de son État pour attirer des capitaux étrangers. Pour ce faire, Arce entreprit auprès des investisseurs une campagne dont le point culminant fut l’envoi d’une délégation du Guerrero à l’exposition universelle de Chicago en 1893 (ibid. : 201). Mais, à Chicago, comme ailleurs, l’intérêt que portèrent les investisseurs européens et nord-américains au projet modernisateur d’Arce fut hautement sélectif. Ces derniers se montrèrent prêts à investir seulement dans certaines régions bien définies de l’État comme, par exemple, la région minière de Taxco, le port d’Acapulco, ou encore la plaine tropicale de la Côte, propice à l’établissement de grandes plantations. Ces foyers d’intérêt, conséquents avec les stratégies d’investissement du grand capital international de l’époque, avaient laissé une grande partie du Guerrero en marge des investissements étrangers.

La Montagne constitue une de ces zones dont la topographie accidentée et le climat peu propice aux plantations fruitières ont historiquement eu peu d’attrait pour les investisseurs. À la fin du xixe siècle, la région ne s’était pas encore remise de l’effondrement démographique qui avait suivi la Conquête et ne demeurait encore que très peu densément peuplée. Les habitants tlapanèques et mixtèques y pratiquaient une agriculture d’autosubsistance centrée sur la banane et le maïs. Pour le gouverneur Arce, ces terres ne pouvaient être perçues que comme des régions perdues qu’il fallait voir contribuer à l’économie du Guerrero. Il fut donc décidé de favoriser l’établissement humain dans ces régions montagneuses afin d’y favoriser l’exploitation de terres jugées encore vierges et dans l’espoir d’y développer, à long terme, l’exploitation d’essences forestières précieuses. Une fois amorcé, ce mouvement migratoire de populations autochtones vers des zones peu productives alla toujours en s’amplifiant, mais les projets de développement économique promis, eux, demeuraient de pures fantaisies puisque la zone privilégiée par Arce pour l’exploitation forestière s’était alors déplacée vers le centre du Guerrero.

Cette période, située entre les premières initiatives d’Arce et la mise sur pied d’un véritable programme de développement « intégral » de la Montagne (soit entre 1890 et 1970), n’a pas, à proprement parler, vu la construction d’infrastructures de transport augmenter de manière significative. Elle est néanmoins importante dans la présente discussion en ce qu’elle constitue le moment où émerge un discours « modernisateur » de développement de la région. Même si elle voit peu de constructions concrètes, la période de 1890 à 1970 est celle qui correspond à l’émergence d’une manière de penser le développement de la Montagne et des autres zones marginales du pays. C’est aussi à ce moment que se développe un discours modernisateur, caractéristique de la présidence de Porfirio Díaz (1876-80 et 1884-1911), dans lequel la construction de routes constitue l’un des thèmes centraux.

Du temps d’Arce et de Díaz jusqu’au milieu du xxe siècle, la forêt est la ressource la plus convoitée de la Montagne du Guerrero. L’exploitation de cette ressource est facilitée par le développement de moyens de transport qui permettent de l’acheminer vers des marchés lucratifs. Cinquante ans après le démarrage raté du début du xixe siècle dont nous avons parlé plus haut, ce seront les forestiers professionnels qui deviendront les apôtres des constructions routières dans la région. Dans un rapport publié en 1958 intitulé « La situation forestière du Mexique est grave », un groupe d’ingénieurs forestiers établissent sans ambiguïté un lien entre l’extraction efficace des ressources naturelles et la construction de routes :

L’influence des voies de communication se manifeste dans toutes les activités humaines et son action a une importance décisive dans la mise en valeur des ressources naturelles. Elles favorisent l’exploitation exhaustive quand il y a concentration d’un vaste réseau dans une portion déterminée [du territoire], comme c’est le cas dans la région centrale, ou elles rendent accessibles une exploitation distribuée en harmonie avec l’emplacement des ressources. » (CATF 1958 : 48)

En d’autres mots, les chemins permettent d’aller chercher la ressource là où elle se trouve, comme cela avait été le cas dans les forêts de l’État de Mexico, déjà surexploitées et pratiquement épuisées à cette époque. Ces zones d’exploitation « exhaustive » étant vidées de leur ressource, la construction de nouvelles routes devrait permettre, disaient déjà les forestiers gouvernementaux, de se tourner vers des zones plus reculées et difficiles d’accès. Il serait ainsi possible d’accéder à de nouvelles forêts capables de faire tourner et croître l’économie d’un pays en construction. Dans cette entreprise, les voies de communication ont un rôle primordial à jouer puisque, comme le précisent les auteurs de ce rapport, la principale dépense encourue dans l’exploitation des ressources naturelles est celle du transport. Ce coût est « inversement proportionnel à la qualité des chemins d’extraction et directement proportionnel à la distance parcourue » (CATF 1958 : 47-48). Ainsi, dans ce discours modernisateur, la construction routière et le développement rural allaient nécessairement de pair :

Nous considérons comme indispensables, dans la mise sur pied éclairée d’un plan d’amélioration rurale, la planification et la construction d’un vaste réseau de communication dans les régions Nord, Sud et Sud-Est qui aurait pour objectif de donner accès aux grandes ressources naturelles dont dispose la Nation et de favoriser une meilleure distribution géographique de la population en harmonie avec l’emplacement de ces ressources. (CATF 1958 : 57)

La planification de l’exploitation des ressources naturelles, selon cette vision, devrait donc répondre à certains impératifs, sur lesquels il convient de s’attarder un peu. Il est clair dans ces passages, comme dans d’autres documents de l’époque, que l’« amélioration rurale » est avant tout considérée comme une « amélioration », du point de vue de l’État et du pouvoir central. Les autochtones qui habitent les zones marginales, maintenant dans la mire des planificateurs, sont souvent perçus comme un obstacle au développement. L’ouverture de routes, tel que mentionné ici, est au milieu du xxe siècle envisagée comme un outil pour « redistribuer » la population mexicaine sur le territoire, c’est-à-dire pour rediriger vers les campagnes les surplus de travailleurs métis, qui deviennent déjà marquants autour de la ville de Mexico, afin de les faire travailler dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles. La construction de routes, la croissance de l’économie nationale et l’assimilation des autochtones à la culture dominante sont dès lors des projets très étroitement liés, tel que l’exprimait alors le forestier en chef du gouvernement mexicain à la fin des années cinquante :

Nous voudrions profiter de cette occasion pour réitérer, une fois de plus, notre idée que le problème indigène soit solutionné, sans attitudes romantiques, le plus rapidement possible, apportant ainsi aux groupes aborigènes tous les bénéfices de la culture occidentale et faisant en sorte que, peu à peu, les différences entre les divers groupes mexicains disparaissent au profit d’une véritable intégration nationale. (Beltrán 1959 : 76)

Même des auteurs critiques envers l’idéologie technocratique et les visées assimilatrices de l’époque tendent à souscrire à l’idée que le bien du pays passe par la création de routes au coeur des zones marginales afin d’y intensifier l’exploitation des ressources naturelles et de sortir les autochtones de la misère. Cette approche au développement, comme le soutenait par exemple Manuel Hinojosa en parlant du Guerrero, favoriserait l’extraction d’une ressource naturelle précieuse pour l’économie nationale tout en la protégeant. Pour cet auteur et pour plusieurs de ses collègues, la première menace aux ressources forestières n’est pas la surexploitation que peuvent en faire les compagnies, mais bien la coûteuse agriculture sur brûlis que pratiquent les autochtones par « manque de terres proprement agricoles » (Hinojosa 1958 : 33). Pour Hinojosa, l’ouverture de routes entraînerait donc le développement d’une industrie qui fournirait des emplois aux autochtones, et le travail salarié viendrait graduellement remplacer l’agriculture comme base de la subsistance pour les populations locales.

Route et interventions militaires

Les recommandations faites par les forestiers dans les années cinquante, qui ciblaient souvent le Guerrero et ses zones marginales, n’ont eu que très peu de conséquences directes sur les infrastructures routières de cette région dans les deux décennies qui suivirent. Cependant, les idées qu’ils formulèrent devinrent des balises importantes lorsque, à la fin des années soixante-dix, d’autres impératifs amenèrent le gouvernement fédéral à s’intéresser à nouveau au sort des habitants autochtones de la Montagne. Malgré l’épuisement graduel des ressources forestières et minières dans d’autres zones du pays plus intégrées au réseau routier national, il semble que, en elles-mêmes, les ressources naturelles du sud-est du Guerrero ne furent que très rarement mises de l’avant pour attirer les investisseurs. Toutefois, avec les mouvements armés qui commencèrent à prendre prise dans la région dans les années soixante, des impératifs politiques allaient bientôt contraindre le gouvernement mexicain à assurer une plus grande présence dans cette zone marginale.

Que ce soit durant la période d’intervention militaire directe qu’a connue la Montagne à la fin des années soixante (Bartra 1996) ou durant la période subséquente de développement-pacification (Hébert 2006), l’importance géopolitique du réseau routier allait rapidement devenir inextricablement liée à son importance économique. S’inscrivant pleinement dans le paradigme qui dominait l’analyse des mouvements contestataires armés à l’époque et qui supposait une corrélation forte entre la pauvreté et le militantisme révolutionnaire (Davies 1962, Gurr 1968), le gouvernement mexicain, sous la présidence de Luis Echevería, mit sur pied, en 1975, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados – COPLAMAR, dont l’objectif principal a été résumé par David Stoll comme étant de « contrôler le militantisme autochtone » (1985 : 328).

L’une des premières études commandées par ce programme en 1977 fut la rédaction du Programa de desarollo integral de la Montaña de Guerrero, un document à la fois diagnostique et prescriptif portant spécifiquement sur la région de la Montagne. Publié en 1982, ce document insiste sur le degré d’isolement de cette partie de l’État, dans l’« image objective » qu’il dresse de la région :

En somme, à l’intérieur de l’organisation géoéconomique de l’État du Guerrero, la région de la Montagne est celle qui présente le plus grand recul. Le degré de marginalisation causé par l’isolement géographique et culturel y est élevé, la pauvreté de la population y est élevée, et en général le niveau de vie y est extrêmement bas. (COPLAMAR 1982 : 13)

Pour contrer cet isolement et les conséquences économiques (et politiques) qui en découlent, COPLAMAR se donne alors comme objectif de compléter « le réseau primaire de routes [...] qui permettront de transiter en permanence vers les zones productives et vers les principaux villages » (1982 : 17). Contrairement aux exhortations faites par les forestiers dans les années cinquante, le programme de développement intégral de la Montagne bénéficie d’une attention particulière de l’exécutif fédéral (COPLAMAR 1982 : ix) et, qui plus est, des ressources financières qui l’accompagnent. L’imposition d’un plan d’ajustement structurel à la suite de la crise du pesos de 1982 exigeant une augmentation de la production de cultigènes exportables, de même que le souci constant de stabiliser la région politiquement, créera de véritables incitatifs pour que le gouvernement s’investisse dans le développement d’infrastructures routières dans la Montagne du Guerrero. L’implantation d’une agriculture commerciale ne se fera pas en foresterie, comme il avait été question depuis la fin du xixe siècle, mais plutôt dans le secteur caféier sous l’impulsion de l’INMECAFÉ (Ríos Morales 1982 ; Johnson 2001). Le programme de construction de routes dans les communautés semble avoir débuté un peu avant la mise sur pied de COPLAMAR, soit entre 1973 et 1975 (Hébert 2001 : 109), alors que l’on construisait des petits tronçons reliant les villages à leurs « colonies ». Mais durant cette période l’idée d’une route traversant l’ensemble de la région du nord au sud demeurait absente des projets gouvernementaux (voir fig. 2).

Figure 2

La carte des « Routes de la montagne du Guerrero, 1982 » peut donner l’impression que le réseau routier de la région était, à cette époque, plus développé qu’il ne l’était alors en réalité. Entre les années 1970 et les années 1980, il s’est construit en apparence un certain nombre de chemins, mais ceux-ci demeuraient impraticables et difficilement carrossables. Par ailleurs, ils n’étaient accessibles qu’en saison sèche. En 1983, un habitant de la communauté de Tierra Colorada fit le bilan de la condition des routes de sa communauté et des environs. Après avoir observé que les missives circulaient généralement entre communautés par des courriers « à pied », cet auteur remarque l’utilité limitée de la route existante :

Pour le transport de marchandises, quelques véhicules sont utilisés, un ou deux par semaine, les samedis et dimanches, en période sèche, et en période des pluies ils ne transitent pas, à cause du caractère rustique de la route. (Isidro Lucas 1983 : 5)

L’accélération de l’implantation du café à cette époque, de même que l’émergence d’organisations autochtones régionales au début des années quatre-vingt, a agi de concert pour que se développe alors l’idée d’un axe de communication « remémorant les routes commerciales des Yopes et des Tlapanèques » de la période coloniale (Villa Arias 1999 : 1). Malgré le besoin exprimé pour une telle artère qui soit carrossable tant durant la saison sèche que durant la saison des pluies, et malgré le fait que le projet d’une telle route ait été sur la planche à dessin des ingénieurs de Tlapa dès 1981 (Dehouve 2004 : 94), ce n’est que quinze ans plus tard, en 1996 (ibid.), que se fit la jonction entre les tronçons descendant de la sierra et ceux montant de la plaine côtière. Même à ce moment, la « route » n’était guère plus qu’une brecha, soit un chemin empierré extrêmement accidenté largement impraticable durant la saison des pluies, dont à peine 13 km sur 162,7 étaient pavés (voir le site : <http:// www.gob.guerrero.mx). Ce chemin servait pour le transport du café durant la saison sèche, mais sa complétion en asphalte restait toujours à faire ; au milieu des années quatre-vingt-dix, il comptait encore parmi les revendications des communautés locales et des organisations caféières autochtones régionales. Comme l’écrit Villa Arias, les politiciens n’ont d’ailleurs jamais hésité à promettre de mener à terme ce chantier, quitte à n’en construire que quelques kilomètres durant leur mandat.

Néolibéralisme, Plan de Desarrollo Nacional et construction routière

Entre 1985 et 1995, une crise caféière et l’arrêt des activités de l’INMECAFÉ dans la Montagne vinrent compromettre la progression modeste du chemin (brecha) Tlapa-Marquelia. Même si la « jonction » se fit en 1996, le chemin demeurait dans un état lamentable, qui en diminuait beaucoup l’utilité. En 1999, donnant voix à ce qui était probablement un sentiment très répandu depuis plusieurs années dans la région, un habitant aurait affirmé, mi-figue mi-raisin, que « seul Dieu… ou le capitalisme » pourraient terminer cette route (Villa Arias 1999). Ces paroles allaient s’avérer prophétiques dans la mesure où ce projet de construction connaîtra une impulsion majeure avec l’élaboration et la mise en application du Plan Nacional de Desarrollo rédigé par le Partido de Acción Nacional (PAN) dont le chef, Vicente Fox, allait bientôt être élu à la présidence du pays.

Présenté devant le Congrès mexicain, le 29 mai 2001, le Plan national de développement (PND) 2001-2006 avait pour objectif de mettre un terme aux problèmes sociaux et économiques du pays en mettant ce dernier à l’heure de la modernité. Les lignes directrices de ce document étaient « la construction d’une économie plus compétitive et d’une société plus juste et plus humaine » (Gobierno de Mexico 2001b : vii). Les grandes orientations du document laissent entrevoir que, pour ce faire, le gouvernement a suivi la voie tracée par ses prédécesseurs en proposant une plus grande intégration des régions marginales à l’infrastructure nationale afin de favoriser la circulation des produits et des ressources naturelles dans le pays. Ainsi, ce document accordait une importance particulière à la construction de voies de communication.

Dans le discours qu’il a prononcé dans le village de Santa Cruz del Rincón lors de l’inauguration de la route le 26 août 2004, le président Fox a insisté tout particulièrement sur les impacts sociaux positifs anticipés de la route Tlapa-Marquelia finalement complétée (fig. 3). Il a présenté celle-ci comme « une route pour les autochtones » qui donnerait aux Nahuas, aux Tlapanèques et aux Mixtèques de la Montagne davantage accès aux services de santé et d’éducation tout en rendant les centres urbains plus accessibles « pour la vente de leurs produits ».

Figure 3

Routes de la Montagne du Guerrero, 2004

Ce discours se distingue sensiblement des discours modernisateurs qui avaient cours au Guerrero dans la première moitié du xxe siècle. Tout d’abord, contrairement à ces derniers, il ne cherche pas à favoriser la venue de populations métisses dans la Montagne mais plutôt à ouvrir des voies de sortie vers les centres urbains pour les autochtones. Deuxièmement, contrairement aux visées du Général Arce ou des forestiers dont nous avons discuté plus haut, la mise en valeur des ressources naturelles n’est plus présentée, du moins dans le discours public, comme une justification légitime de cette construction. Comme nous le verrons, la pérennité des ressources forestières et minières et les droits qu’ils peuvent exercer sur celles-ci demeurent des préoccupations majeures pour les habitants de la Montagne en vue de la complétion de cette route. Cependant l’extraction des ressources et leur apport à la prospérité nationale ne sont plus ici la justification opérante comme ce fut le cas antérieurement. Certes, les ressources forestières et minières de la Montagne peuvent s’avérer intéressantes pour le pouvoir central dans la mesure où ce dernier cherche encore à accroître l’investissement privé dans les zones les plus marginales de son territoire. Il ne fait pas de doute que l’achèvement en asphalte de la route Tlapa-Marquelia facilitera l’exploitation des ressources forestières. Mais là ne s’arrête pas la dynamique centre-périphérie dont il est question ici. La décision prise par le gouvernement de compléter la construction d’une route qui semblait inachevable procède d’une logique plus complexe que la simple volonté de puiser des ressources dans une région peu exploitée. Les idées de « marginalité » et de « lutte à la marginalité » traversent de part en part ce projet et, au lieu de n’y voir qu’un prétexte, il semble pertinent d’explorer le sens que prennent ces dernières pour les instances gouvernementales mexicaines.

En terminant la route, l’objectif explicite du gouvernement mexicain était de sortir les communautés paysannes et autochtones de la marginalité dans laquelle elles se trouvent. Toutefois, à la lecture du PND et d’autres documents liés à la planification, à l’évaluation et à la justification de ce projet routier, on constate rapidement que, dans ceux-ci, le concept de marginalité a une définition très particulière, issue de catégories et de variables définies par l’État.

L’indice de marginalisation, qui constitue le principal outil utilisé par le gouvernement mexicain pour définir le degré de développement des municipes de son territoire, constitue un élément clé à considérer pour comprendre la logique des décisions de l’État ayant mené à la construction de cette route. Avec l’accession d’individus au profil dit « technocratique » aux principaux postes de la haute administration publique mexicaine dans les années quatre-vingt (Lindau 1996 ; Babb 2001), l’indice de marginalisation est devenu tant un outil diagnostique qu’une grille orientant les interventions gouvernementales en matière de développement. Une fois les paramètres de marginalité établis, ceux-ci fonctionnent comme une courroie de transmission entre les diverses institutions composant la structure étatique mexicaine. Ils s’intègrent au sens commun bureaucratique de telle sorte que, relevant de la technique et non de la politique, ils n’appellent que peu de remises en question et peu d’occasions de consultations publiques.

L’indice de marginalité des communautés utilisé au Mexique se découpe en quatre dimensions : le niveau d’éducation (évalué en fonction du pourcentage d’analphabètes), le type d’habitation (en fonction du nombre d’habitations sans accès à l’eau ou à l’électricité et avec un plancher de terre battue), les revenus monétaires (selon les nombres de salaires minimums par famille) et la distribution de la population (selon le nombre de personnes vivant dans des localités de moins de 5000 personnes). À partir de ces critères, le pourcentage de la population qui ne peut « bénéficier des biens et services essentiels aux développement de son potentiel » (CONAPO 2000 : 11) est établi et le degré de marginalité socio-économique d’une communauté est déterminé. Selon cette logique, les villes sont considérées comme les lieux les plus propices à la mise en place des services et infrastructures favorisant un développement axé vers « la modernisation » (ibid. : 14), et les communautés qui ne comportent pas suffisamment d’habitants pour former une agglomération de plus de 5000 habitants ou qui y ont difficilement accès sont donc considérées comme marginalisées.

C’est à partir de ces critères et paramètres que sont définies les priorités au sein des politiques publiques et, dans le cas qui nous intéresse, le programme de construction des routes au Mexique. Il n’est donc pas surprenant d’entendre le président parler en des termes qui suivent de près ces catégories et insister sur l’accès à l’éducation et aux technologies de l’information (en particulier à Internet), de même que sur l’accès aux centres urbains que fournira la route Tlapa-Marquelia aux communautés autochtones de la région de la Montagne. À travers ce discours de développement, point à nouveau l’idée de la paix dans la région, rappelant l’héritage des années soixante-dix et l’étroit arrimage qui existe toujours dans la pensée étatique entre le développement et la pacification d’une région qui demeure suspecte aux yeux du pouvoir central :

Cette route sera un facteur de développement de la plus grande importance. En effet, les routes amènent la paix et la tranquillité, elles mettent fin à la violence. Elles apportent l’accès à l’éducation, aux centres de soins hospitaliers, et réduisent les maladies et les morts dues à l’éloignement ou au manque de services proches. (Gobierno de Mexico 2004a)

Les critères qui servent à définir l’indice de marginalisation sont repris dans la méthodologie d’évaluation sociale des routes rurales au Mexique comme indicateurs afin de déterminer quelles sont les régions ayant le plus besoin de chemins pavés. Les routes sont alors perçues comme un outil essentiel à l’intégration des communautés les plus éloignées et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ici encore, le discours de l’intégration des zones marginales vient jouer en sous-main derrière ce qui semble être un discours sur la pauvreté : « Les chemins ont été une condition nécessaire pour le développement économique et social des régions » (Secretaría de comunicaciones y transportes 2003 : xiii). Les villages qui ont l’indice de marginalité le plus élevé et qui de plus ne sont pas reliés à une route fédérale, sont alors traités en priorité. Ils sont jugés prioritaires non pas à la suite de l’étude des besoins propres à ces communauté ou d’évaluations spécifiques des impacts qu’aura la construction de routes dans un contexte social et économique donné, mais plutôt en vertu d’un principe général imbriqué dans l’outil même qu’est l’indice de marginalisation. Ce principe veut que l’amélioration des conditions de vie des gens passe nécessairement par une « participation aux activités économiques de la nation en les intégrant aux marchés locaux » (Secretaría de comunicaciones y transportes 2003 : 61). Par l’accent mis sur les revenus monétaires, l’indice présente un biais implicite contre les activités paysannes d’autosubsistance. Par l’accent qu’il met sur la taille des agglomérations, cet indice présente également un biais contre les communautés rurales et autochtones, qui sont généralement de population relativement restreinte. La construction de routes vise donc, dans une bonne mesure, à « rectifier » les scores déficients de développement des régions rurales autochtones pour ces paramètres sans que la dimension politique de cette intervention ne soit mise à l’avant-plan. La construction de routes devient un moyen « technique » pour pallier une évaluation « technique » de la marginalité.

Or, comme le soulignent Nigh et Rodríguez, « les indicateurs avec lesquels se mesure supposément le « succès » du développement signalent fréquemment le contraire » (1995 : 21). Un nombre plus grand de kilomètres de routes, des revenus monétaires plus élevés ou plus de planchers de ciment dans une communauté ne sont pas indicatifs, en eux-mêmes, d’un plus grand bien-être des populations concernées. Même si tel était le cas, le raisonnement inverse, qui caractérise le mode de gestion technocratique, voulant que la construction de plus de kilomètres de routes et l’intégration croissante des paysans à l’économie monétarisée soient nécessairement une source de mieux-être, lui, semble profondément déficient. L’expérience des autochtones de la Montagne en lien avec la route Tlapa-Marquelia montre bien l’ambiguïté intrinsèque d’une telle réalisation imprégnée d’au moins un siècle d’idéologie d’intégration, de pacification et de « modernisation » imposée aux autochtones.

Une route contestée

D’une certaine manière, la construction de la route Tlapa-Marquelia répond à des revendications locales faites, entre autres, par les coopératives caféières autochtones depuis une quinzaine d’années. Cependant, l’inscription de cette oeuvre dans la logique « modernisante » qui a marqué les relations asymétriques de pouvoir entre l’État et les communautés locales depuis au moins un siècle, de même que les outils de planification utilisés et la manière dont le projet a été exécuté, font que les habitants autochtones de la Montagne ont exprimé de fortes réserves face à cette construction avant même que la route ne soit terminée.

La première de ces réserves a trait à l’impact économique réel de la route pour la région. Malgré le discours officiel vantant les effets bénéfiques de l’ouverture de nouveaux marchés pour la vente des produits de la Montagne, les habitants, voyant défiler de plus en plus de camions de compagnies forestières chargés de billes de bois non transformées, se demandent souvent si l’entreprise privée n’est pas en train de vider leurs forêts sans rien laisser derrière :

En plus de vider la Montagne de sa richesse démographique, avec la route ce sera également plus facile de faire en sorte que les arbres robustes qui sont encore dans la forêt partent très bientôt aux scieries et, après les arbres, la richesse minérale encore incalculable de la Montagne. (Villa Arias 1999 : 1-2)

Il semble ici exister un paradoxe. D’un côté, les autochtones réclament eux-mêmes souvent, dans leurs revendications politiques, que soient construites des routes dans les régions qu’ils habitent. D’un autre côté, une fois construites, ces routes semblent davantage répondre aux besoins et intérêts d’acteurs extérieurs à la région. Pour Nigh et Rodríguez, ce paradoxe tient à la manière dont la construction des infrastructures est planifiée :

La planification dans les pays d’Amérique latine, plutôt que de tourner autour du bien-être et du développement économique réel des populations locales et des écosystèmes, vise une vision conjoncturelle des priorités nationales qui, dû au faible niveau de participation politique, particulièrement des autochtones, privilégie le court terme et favorise les élites bureaucratiques nationales et leur riche clientèle. Cela, en général, se traduit par des projets de construction de barrages, chemins, mines ou de colonisation, dont l’échelle et le dessin sont très loin de tenir compte des besoins locaux et des conditions biorégionales. (Nigh et Rodríguez 1995 : 20)

Les données que nous avons présentées jusqu’ici tendent à confirmer cette analyse, mais il convient, d’une part, de les nuancer et, d’autre part, d’entrer plus avant dans notre considération de la dynamique permettant de tels dérapages.

Même si la route construite entre Tlapa et Marquelia a eu certaines conséquences clairement négatives pour les communautés de la région, il n’est pas possible d’être aussi catégoriques que les auteurs cités plus haut et d’affirmer que cette construction a seulement contribué à faire baisser le niveau de vie dans la Montaña. Danièle Dehouve, nous rappelle que la construction de cette route a créé, par exemple, de nouvelles possibilités, pour les autochtones de la région, de devenir entrepreneurs :

À mesure que la route rejoignait les villages, les propriétaires de camions de transport, de marchandises ou de passagers, demandèrent des « concessions routières » aux chefs-lieux municipaux concernés. De tous les travaux de modernisation, la construction de routes est celle qui apporte les plus grands avantages pour les villages. Elle dynamise le commerce, permet une augmentation du nombre de commerçants et de transporteurs et assure le développement plus rapide des autres services. (Dehouve 2001 : 94-95)

L’auteure insiste, cependant, sur le fait que la stratégie des agents gouvernementaux a fortement renforcé la compétition intercommunautaire en favorisant explicitement les communautés les plus « développées » dans le choix du tracé. C’est selon cette logique, par exemple, que le tracé de la route Tlapa-Marquelia en serait venu à passer par le municipe de Malinaltepec au détriment des municipes voisins de Zapotitlán Tablas et de Metatonoc (Dehouve 2001 : 95). Ces deux derniers municipes présentent, incidemment, des exemples extrêmes de la pauvreté rurale mexicaine alors que Malinaltepec, tout en demeurant pauvre, se trouve plus avantagé (Espinosa Damián et Meza Castillo 2000). Cet avantage est léger, mais non sans conséquences sur les décisions d’aménagement du territoire prises par le gouvernement.

À cet égard, l’idée que nous avons citée plus haut, formulée par le président lors du discours d’inauguration de la route, selon laquelle les routes amèneraient « la paix et la tranquillité », peut être remise en doute. Dans la mesure même où la route est à la fois une reconnaissance d’un certain niveau de développement des communautés qu’elle traverse, et un outil permettant d’accroître considérablement ce niveau de développement, elle est devenue, au fil de sa progression, un enjeu majeur de la politique et de la compétition intercommunautaire (Dehouve 1989 ; Hébert 2001). En favorisant certaines communautés au détriment d’autres, le tracé routier choisi a créé un écart de prestige croissant au fur et à mesure que les bénéfices réels ou anticipés de la nouvelle route devenaient apparents (Dehouve 2001 : 95). Comme Nigh et Rodriguez l’ont observé, dans l’État d’Oaxaca (1995) les conflits pour les terrains adjacents à cette route en furent d’autant plus accentués.

Compte tenu des bénéfices potentiels pour les terrains situés à proximité de la future route Tlapa-Marquelia, ceux-ci devinrent, à la fin des années quatre-vingt, un enjeu politique majeur pour les communautés longeant de près ou de loin ce chemin pavé. L’exemple peut-être le plus dramatique à cet égard est celui des communautés de Barranca Tigre et d’Istacapan (noms fictifs) qui connurent leur affrontement le plus meurtrier en 1989 à propos, précisément, d’à peine cinq hectares de terres sur lesquelles devait passer la route. Ces terres administrées jusqu’alors par Barranca Tigre faisaient, certes, l’objet d’un contentieux de longue date (Hébert 2001). Mais la possibilité de posséder ces terrains aux abords de la future route – et éventuellement d’y installer des commerces – ranima le sentiment qu’avaient les habitants de Istacapan d’avoir été floués et dépossédés de ces terres au moment de la reconnaissance légale de la communauté voisine.

Pour donner une idée des violences attisées par un mode de planification davantage centré sur des « indicateurs » que sur une véritable évaluation de la complexité des réalités locales et des impacts réels de la route sur la région, voici comment les habitants de Barranca Tigre ont décrit les événements dans un acte envoyé au Procureur de la République deux mois après l’affrontement. À dix heures du matin, le 24 mai 1989, les autorités de Barranca Tigre ont été informées, par des habitants de cette communauté, que le comisario (le « maire ») et le comisariado (le secrétaire de biens communaux), de même que plusieurs habitants d’Istacapan, avaient franchi la limite séparant les deux communautés et s’étaient introduits, armés, sur les terres de Barranca Tigre. Informé de cette intrusion, le comisario de Barranca Tigre entreprit alors immédiatement de sonner l’alarme en utilisant un porte-voix et les cloches de l’église pour rassembler les habitants de sa communauté. Une fois réunis, les habitants de Barranca Tigre se mirent en marche vers la frontière orientale de leur communauté où ils rencontrèrent le groupe d’Istacapan. Le comisario de Barranca Tigre, accompagné de plusieurs hommes, s’est avancé vers le groupe d’Istacapan pour leur demander ce qu’ils faisaient là, mais ces derniers commencèrent à faire feu. Le comisario reçut deux balles et mourut sur le champ, il en fut de même pour trois des hommes qui l’accompagnaient. S’ensuivit alors un affrontement au cours duquel une douzaine d’habitants de Barranca Tigre, de même qu’un nombre indéterminé d’habitants d’Istacapan, furent blessés. Un homme de Barranca Tigre fut gravement blessé et mourut dans le mois qui suivit l’affrontement. Ces événements, précise la lettre envoyée au Procureur, se sont déroulés dans la petite vallée nommée Encino Blanco, soit un terrain qui a été cédé à Barranca Tigre par les autorités municipales de Malinaltepec à travers l’acte de dotation de 1900.

La reconnaissance de ce litige centenaire, comme plusieurs autres semblables, et de leur sérieux dans une région où l’idée « d’amélioration » joue un rôle primordial dans la vie communautaire (Dehouve 1989) et où les rivalités intercommunautaires pour le prestige et la terre sont fortes, aurait dû faire partie du processus de planification routière. De même, la résolution de ce conflit aurait dû être un préalable à toute décision technique ou administrative sur le tracé de la route. Mais dans ce cas, comme dans ceux relevés par Nigh et Rodríguez, les considérations à court terme, comme l’efficacité gestionnaire et l’amélioration d’indicateurs, ont primé sur les considérations à long terme, c’est-à-dire l’évaluation de l’histoire locale et de ce qui allait advenir des communautés une fois la route construite. Les catégories bureaucratiques et technocratiques, telles que trouver le tracé le plus « économique » passant par les communautés les plus « modernes », ont primé sur les catégories locales qui accordent une grande importance au lien ontologique entre l’amélioration du territoire et la digne appartenance de la communauté à celui-ci. Finalement, l’exemple du conflit entre Barranca Tigre et Istacapan, attisé par un projet de construction de route élaboré dans des bureaux lointains, illustre bien le fait que les intérêts nationaux priment trop souvent sur l’intérêt des communautés autochtones directement touchées par les projets. En 1989, ces choix ont en effet mené à la perte de vies autochtones dans la Montaña du Guerrero, et ce avant même que la première pelletée de terre ne soit levée en vue de la construction de la route.

Si la logique de planification ne tient pas compte des situations particulières et des besoins particuliers des communautés, c’est qu’elle s’aligne sur une vision du développement du territoire qui est différente de celle qui a cours dans les communautés de la Montagne. Cette logique, soutient Daniel Hiernaux, en est une qui vise à favoriser l’investissement privé :

Dans les municipalités et les États gouvernés par le Parti d’action nationale (droite libérale), la planification urbaine et régionale reprend vigueur… Il s’agit aujourd’hui de mettre en oeuvre des politiques d’accompagnement des investissements privés, en leur offrant la meilleure organisation territoriale possible, dans le cadre d’une stratégie de développement et de croissance. (Hiernaux 2003 : 7)

La meilleure organisation territoriale possible, à en juger par les discours prononcés loin des zones autochtones par le président de la République, serait obtenue en soutenant « la tendance à l’urbanisation afin de consolider une nation de villes à caractère industriel et tertiaire » (Fox 2001). En cela, les priorités de l’administration qui a complété la construction de la route ne sont guères différentes de celles des autres administrations mexicaines depuis la Révolution. Ces priorités s’articulent autour de la poursuite d’un modèle économique qui place l’industrialisation au centre du développement du pays (Lindau 1992 : 231).

Le fait que les intérêts à court terme de l’économie nationale aient primé sur ceux des communautés est détectable de multiples manières dans le projet dont il est question ici. Nous avons déjà parlé de l’intensification des conflits intercommunautaires qui ont découlé de cette construction et il serait utile d’y ajouter l’augmentation marquée du brigandage qui a accompagné la « jonction » routière de 1996 (Hébert 2002). Il est également très douteux que la construction de routes soit nécessairement synonyme d’une amélioration dans les soins de santé. Le cas de Domenicia Olmedo, une Mixtèque décédée faute de ne pas avoir reçu une transfusion de sang à temps dans un centre hospitalier de San Luis Acatlán, est venu mettre en évidence, quelques mois à peine après l’inauguration de la nouvelle route, les limites d’un système de santé qui mise sur le déplacement des patients vers les grands centres plutôt que sur l’offre de soins adéquats à proximité de leur milieu de vie (Trigo 2005 : 25).

La planification du projet semble également avoir omis de prendre en considération l’impact qu’aurait la route sur l’environnement des communautés autochtones. Dans une région qui connaît d’importants problèmes d’érosion dus à des sols sablonneux, à une orographie accidentée et à d’abondantes pluies, le tracé d’une route peut causer des dommages considérables aux terrains habités. Dans son rapport annuel de 2002-2003, l’organisme de droits humains Tlachinollan, basé à Tlapa, signale qu’aucune consultation ne fut faite auprès des communautés autochtones situées aux abords du tracé de la route et déplore le fait que ces dernières n’ont généralement aucun droit de regard sur les plans et programmes de développement nationaux et régionaux susceptibles d’avoir un impact direct sur leurs vies.

Le document fait état de cas types où les travaux de construction de la route ont eu un impact sur les communautés sans que celles-ci ne reçoivent quelque dédommagement ou n’aient même été avisées des conséquences possibles de la nouvelle construction. Tel est le cas, par exemple, d’une résidante de la communauté d’Ojo de Agua, située sur le trajet de la route, qui a vu la moitié de sa cuisine s’effondrer dû aux travaux de nivellement qu’effectuaient les travailleurs à proximité de sa maison et qui causèrent un glissement de terrain (Tlachinollan 2004).

Une communauté tlapanèque, La Soledad, a, quant à elle, assisté impuissante au remblaiement des ravins qui permettaient l’évacuation des eaux de pluies du village. Maintenant, la grande quantité de terre laissée sur place après les travaux de construction entraîne, lors de fortes pluies, le débordement de la rivière et menace le pont de la communauté d’effondrement. De plus, les habitants ont constaté des déversements d’huile à moteur à proximité de la source d’eau où s’abreuve la population (Tlachinollan 2004).

Un autre élément qui jette un doute sur l’importance qu’a pu avoir, dans le processus de planification, l’idée de doter la Montagne d’une infrastructure offrant des bénéfices durables pour sa population est la piètre qualité de la route elle-même. Cette route semble apte, certes, à servir les besoins d’une industrie extractive durant quelques années, mais il semble peu probable que cette construction puisse être considérée comme un véritable acquis pour la région. Dans le rapport produit par Tlachinollan, la durabilité de la route est sérieusement mise en doute ; en témoignent les nombreuses fissures et glissements de terrain qui l’affligent déjà. À peine un an et demi après sa construction, on constate plusieurs trous et éboulements tout au long de la route. Le recouvrement d’à peine un centimètre d’épaisseur, plutôt que les quatre centimètres d’asphalte requis, pourra difficilement résister au trafic et aux pluies sur plusieurs saisons.

Le rapport du centre de droits humains Tlachinollan, finalement, résume bien les reproches adressés par plusieurs habitants de la région à la route Tlapa-Marquelia, soit sa continuité avec une histoire de marginalisation et de rapports asymétriques entre l’État et « ses marges » et les relations inégales centre-périphérie dans lesquelles elle s’inscrit :

Les autorités devraient comprendre qu’une route est une oeuvre sociale. Que sa construction peut déterminer le développement des peuples, qu’elle transite des êtres humains dignes d’être considérés. En construisant une oeuvre il faut penser non seulement au coût, mais aussi à la sécurité des usagers et au bénéfice des population, en prévoyant et en réduisant le plus possible les dommages pouvant leur être occasionnés. (Tlachinollan 2004, n. p., section « La Carretera Tlapa-Marquelia, juin 2002-mai 2003 »)

Conclusion

Comme nous avons pu le voir, le rapport de l’État avec ses marges n’est pas statique. Tantôt nié, tantôt accepté, il change selon le contexte économique et les orientations du gouvernement en place. Chose certaine, s’il le désire l’État saura trouver les moyens pour s’insérer dans les régions en périphérie de ses centres et rejoindre les populations les plus éloignées. La construction de routes et le développement de moyens de communication se révèlent alors des outils efficaces pour favoriser un développement économique dont les paramètres et les objectifs sont souvent définis par l’État. La construction de la route Tlapa-Marquelia n’est pas unique. En fait, elle s’inscrit dans une stratégie de développement explicite et théoriquement applicable à toutes les régions du pays, inscrite dans le Plan Nacional de Desarrollo. Dans le seul mois de mai 2005 – dans un contexte de campagne électorale législative, il est vrai –, le président Vicente Fox s’est lancé dans ce que les médias ont appelé son maratón carretero (marathon routier) en inaugurant, en l’espace de quelques jours, une nouvelle route Montery-Laredo, une route dans l’État de San Luís Potosí et une route à Manzanillo dans l’État de Colima. Il fait peu de doute que la construction de telles infrastructures, incluant la route Tlapa-Marquelia, puisse éventuellement contribuer au développement durable des régions mexicaines autochtones. Comme nous l’avons vu, les habitants de la Montagne du Guerrero eux-mêmes réclamaient une telle route depuis longtemps. Cependant, il ressort tout aussi clairement de la présente étude que la nature même du processus de planification, de construction et d’évaluation sociale et technique de la route a un impact considérable sur les bienfaits réels apportés par la nouvelle infrastructure aux populations locales et, en particulier, aux populations autochtones dont il a été question ici.

Le noeud du problème semble se situer dans la manière dont a été comprise la « nécessité » de construire une route pour le développement de la région. La référence constante, voire à l’occasion circulaire, aux « indicateurs de marginalité » dans les documents officiels nous laisse entrevoir que, pour les planificateurs gouvernementaux, la finalité d’une telle construction semble avoir été comprise comme un besoin d’améliorer les performances de la région selon des paramètres établis par des experts pour l’ensemble du pays et non par une évaluation des réalités spécifiques aux communautés touchées. L’objectif de « connecter » les populations éloignées avec les centres urbains et de les intégrer à l’activité économique de la nation aurait dû, minimalement, être remis dans son contexte historique et politique local par les décideurs. Un tel renforcement des communications entre la Montagne et le reste du pays allait-il s’inscrire en continuité avec une longue histoire coloniale, avec les visées modernisatrices d’extraction des ressources naturelles et de la main-d’oeuvre, ou avec les stratégies de « développement-pacificateur » de la seconde moitié du xxe siècle ? La construction de la route Tlapa-Marquelia allait-elle, au contraire, marquer une rupture avec cet héritage de marginalisation ? Comment ? Le mécontentement des populations autochtones de la région s’explique peut-être en partie par le fait que ces questions intrinsèquement politiques n’ont pas fait l’objet d’un débat explicite en amont du processus de planification technique de la route dont ils ont hérité. Un tel dialogue aurait, bien sûr, demandé un retour sur des épisodes difficiles de l’histoire du Guerrero, mais sans un tel retour, l’histoire est vouée à se répéter. L’histoire officielle de l’État, publiée par le gouvernement du Guerrero lui-même, se clôt sur les mots suivants :

On identifie le Guerrero à la violence sociale et politique. Que pourrions-nous attendre d’autre des politiques avec lesquelles il a été gouverné, marquées par l’autoritarisme, l’antidémocratie, l’injustice, la marginalisation et le recul social, alors même que s’accélère le flot de ses richesses vers l’étranger ? (Bustamante Álvarez 1998 : 306)

La nouvelle route contribuera-t-elle, même modestement, à corriger cet héritage dont les populations autochtones sentent l’impact plus que quiconque ? Nul ne peut prédire l’avenir, mais le mécontentement actuel des Tlapanèques et des Mixtèques que nous avons rencontrés au cours de la présente recherche laisse entrevoir qu’il aurait été préférable de se poser cette question sérieusement avant la construction de la route, plutôt qu’après. À la lumière d’une lecture historique et ethnographique du long processus de construction de la « route des autochtones », il semble clair que les indicateurs techniques de marginalité utilisés par les fonctionnaires dans la planification et l’évaluation sociale d’un tel projet routier n’offrent qu’une vision très partielle de la réalité.

La construction d’une route demande, certes, des savoirs techniques que seule une classe de spécialistes possède. Mais les sentiments mitigés des autochtones à l’égard d’une infrastructure pourtant attendue depuis longtemps laisse entrevoir que la marginalisation se réduit difficilement à de simples « indicateurs » à améliorer. L’aménagement du territoire en vue du développement durable et équitable d’une région marginale suppose un retour politique sur l’histoire politique de cette région. Sans cela, comme nous l’a rappelé Habermas, la technique devient une idéologie reproduisant les rapports inégalitaires qui ont placé le pouvoir de décision entre les mains d’un groupe plutôt qu’un autre.

Appendices

Notes biographiques

Martin Hébert

Martin Hébert est professeur d’anthropologie à l’Université Laval. Sa thèse de doctorat (Université de Montréal, 2001) portait sur les bases imaginaires de l’action sociopolitique chez les Tlapanèques du Guerrero au Mexique. Ses travaux portent sur les mouvements autochtones, les imaginaires sociaux et les questions de foresterie autochtone au Mexique et au Québec. Il a récemment codirigé avec Pierre Beaucage l’ouvrage Images et langages de la violence en Amérique latine, publié aux Presses de l’Université Laval en 2008. Il a également dirigé en 2006 un numéro spécial de Recherches amérindiennes au Québec intitulé « Les premières nations et la forêt ». Il est membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL), collaborateur au groupe de recherche Régions et développement au Mexique (GREDEM) et membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA).

Manon Ruel

Manon Ruel a présenté un mémoire de maîtrise en anthropologie à l’Université Laval sur les changements et les enjeux dans la commercialisation alternative de l’artisanat andin, après avoir visité diverses associations artisanales de femmes autochtones à La Paz et à El Alto en Bolivie. Son intérêt pour les divers enjeux de la mondialisation l’a conduite au Forum social mondial de Caracas en 2006 et elle a réalisé plusieurs chroniques sur l’Amérique latine à la radio communautaire de CKIA 88,3 FM.

Ouvrages cités

- ADAMS, William Y., 1998 : The Philosophical Roots of Anthropology. CSLI Publications, Stanford.

- BABB, Sarah, 2001 : Managing Mexico. Economists from Nationalism to Neoliberalism. Princeton University Press, Princeton.

- BARTRA, Armando, 1996 : Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. Ediciones Sinfiltro, Mexico.

- BELTRÁN, Enrique, 1959 : Los recursos naturales del sureste y su aprovechamiento. Ediciones del Instituto mexicano de recursos naturales renovables, Mexico.

- BUSTAMANTE ÁLVAREZ, Tomás, 1998 : « La reconstrucción », in Tomás Álvarez Bustamante (dir.), Historia general de Guerrero, vol. 4 : 191-306. Asociación de Historiadores de Guerrero, Chilpancingo.

- CARRASCO ZUÑIGA, Abad, 1991 : Las comunidades tlapanecas y la producion de café. Thèse de licence, Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Mexico.

- CATF (COMITÉ DE ASESORÍA TÉCNICA FORESTAL), 1958 : La situación forestal de México es grave: Contribución al conocimiento de las causas que la engendran y a la posible solución de sus problemas. Cámara Nacional de las Industrias, Mexico.

- CONAPO, 2000 : Concepto y dimensiones de la marginación. CONAPO, Mexico.

- COPLAMAR, 1982 : Programa de desarrollo integral de la Montaña de Guerrero. Documento rector para la politica institutional. Instituto Nacional Indigenista, Mexico.

- DAVIES, James C., 1962 : « Toward a Theory of Revolution ». American Sociological Review 27 : 5-19.

- DEHOUVE, Danièle, 1989 : « Le travail gratuit au Mexique : les communautés tlapanèques et l’équipement ». Études rurales 113-114 : 119-130.

- DEHOUVE, Danièle, 1990 : Quand les banquiers étaient des saints. Éditions du CNRS, Paris.

- DEHOUVE, Danièle, 2001 : Ensayo de geopolítica Indígena. Los municipios tlapanecos. CIESAS, Mexico.

- DE SOLIS, Antonio, 1996 [1684] : Historia de la conquista de Mexico. Editorial Porrua, Mexico.

- ESPINOSA DAMIÁN, Gisela, et Miguel MEZA CASTILLO, 2000 : « Guerrero en cifras: las dimensiones de la pobreza », in Armando Bartra (dir.), Crónicas del sur : 75-102. Édiciones ERA, Mexico.

- ESTRADA CASTAÑON, Alba Teresa, 1994 : Guerrero. Sociedad, economía, política, cultura. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.

- GOBIERNO DE MEXICO, 2001a : Le Mexique aujourd’hui, bulletin d’information de l’ambassade du Mexique, no 13, juin 2001. <http://pnd.presidencia.gob.mx> (consulté le 30 octobre 2004).

- GOBIERNO DE MEXICO, 2001b : Plan Nacional de Desarrollo. <http://pnd.presidencia.gob.mx/> (consulté le 29 octobre 2004).

- GOBIERNO DE MEXICO, 2004a : « Caminos para los Pueblos Indigenas: Inauguración de la Carretera Tlapa-Marquelia », <http://pnd.presidencia.gob.mx> (consulté le 5 novembre 2004).

- GOBIERNO DE MEXICO, 2004b : « Vicente Fox y René Juárez inauguraron la carretera Tlapa-Marquelia ». <http://www.dgcs-gro.gob.mx/boletines/VicenteYrene260804.html> (consulté le 13 octobre 2004).

- GUPTA, Akhil, et James FERGUSON (dir.), 1997 : Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. University of California Press, Berkeley.

- GURR, Ted. R., 1968 : « Psychological Factors in Civil Violence ». World Politics 20 : 245-278.

- HABERMAS, Jürgen, 1973 : La Technique et la Science comme « idéologie ». Gallimard, Paris.

- HÉBERT, Martin, 2001 : Sous le regard des ancêtres. Anthropologie de la mobilisation socio-politique chez les Tlapanèques du Guerrero. Thèse de doctorat, département d’anthropologie, Université de Montréal, Montréal.

- HÉBERT, Martin, 2002 : « Communal Interest and Political Decision-Making in an Emerging Mexican Indigenous Movement », in Patrick G. Coy (dir.), Consensus Decision Making, Northern Ireland, and Indigenous Movements (Research in Social Movements, Conflicts and Change) : 61-84. JAI Press/Elsevier Science, Oxford.

- HÉBERT, Martin, 2006 : « Ni la guerre, ni la paix : Campagnes de ‘stabilisation’ et violence structurelle chez les Tlapanèques de la Montaña du Guerrero (Mexique) » Anthropologica 48 (1) : 29-42.

- HIERNAUX, Daniel, 2003 : « Les mots de la planification du territoire au Mexique », in Hélène Rivière d’Arc (textes réunis par), Amérique latine : Les discours techniques et savants de la ville pans la politique urbaine. Document de discussion de MOST no. 37, <http://www.unesco.org/most/dsp37hie.htm> (consulté le 8 décembre 2005).

- HINOJOSA, Manuel, 1958 : Los bosques de México : Relato de un despilfarro y una injusticia. Instituto mexicano de investigaciones económicas, México.

- Instituto Nacional de Estadistica, 2004 : Mapa de Guerrero. Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, Mexico. D.F.

- ISIDRO LUCAS, Fulgencio, 1983 : Informe del servicio social para obtener el titulo de profesor de educacion primaria. Mémoire présenté à la Direccion general de capacitacion y mejoramiento profesional del magisterio, Centro regional no. 45, Acapulco, Guerrero.

- JOHNSON, Jennifer L., 2001 : « What’s Globalization Got to Do With It ? Political Action and Peasant Producers in Guerrero, Mexico ». Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies 26(52) : 267-283.

- LINDAU, Juan, 1996 : « Technocrats and Mexico’s Political Elite ». Political Science Quarterly 111(2) : 295-322.

- MACAIRE, Philippe, 2004 : « Communauté locale et géopolitique religieuse. Les Indiens mixes, à l’heure de la globalisation, entre coutume et droits de l’homme ». Journal des anthropologues 98-99 : 77-105.

- NIGH, Ronald, et Nemesio J. Rodríguez, 1995 : Territorios violados. Indios, medio ambiente y desarrollo en América latina. Instituto Nacional Indigenista, Collection Presencias #68, Mexico.