Abstracts

Résumé

À la fois terrain, enjeu et instrument, la ville est une composante évidente de la problématique du conflit. Cette réflexion géopolitique, partant d’observations et de recherches sur la situation au Proche-Orient, tente d’apporter un éclairage sur les liens existants entre villes et stratégies politiques et militaires. Ce faisant, il s’agit de mesurer la nature complexe, parfois contradictoire mais bien réelle, de ce lien autour duquel se matérialisent les stratégies politiques et militaires, selon des rapports de force changeants. Au cours des conflits qui ont émaillé l’histoire du Proche-Orient, trois axes de la stratégie militaire et politique d’Israël et de ses voisins arabes peuvent être repérés : la guerre ouverte, la zone tampon (ou glacis), l’occupation et l’annexion. Quelle est la place de la ville dans ces axes stratégiques ? Du fait de l’omniprésence de la ville dans ce contexte de guerre, on peut repérer trois situations pour les villes : la ville détruite, la ville occupée, la ville produite. Dans chacun des cas, Beyrouth et plus largement des villes du Liban, les villes palestiniennes ou encore les « villes-colonies », la Homa Oumigdal des implantations juives en Cisjordanie, sont autant d’exemples sur lesquels notre propos s’appuie. Aussi cherchons-nous à montrer comment les villes peuvent matérialiser la dimension spatiale des pensées politique (idéologique) et militaire illustrées par des actes et des faits.

Abstract

The town is an obvious component of a conflict, being at the same time the battleground, the instrument, and the stake. This reflection, starting from geopolitical observations and research on the situation in the Near East, attempts to shed light on the links between cities, and political and military strategies. In doing so, it is possible to measure the complex, sometimes contradictory but true nature of this link, around which political and military strategies materialize according to changing power relationships. During the conflicts which have punctuated the history of the Near East, three strands of the political and military strategies of Israel and its Arab neighbours can be identified : open warfare, the buffer zone (or glacis), occupation and annexation. What is the place of the city in these strategic axes ? The city is omnipresent in the war context, making it possible to identify three situations : the destroyed city, the occupied city, the resulting city. In each case, Beirut and more generally Lebanon’s cities, Palestinian cities or “city-colonies,” the Homa Oumigdal of Jewish settlements in the West Bank are reliable examples. Thus, we attempt to show how cities can bring about a spatial dimension of thought, both political (ideological) and military, illustrated by deeds and facts.

Article body

Introduction

À la fois terrain, enjeu et instrument, la ville est une composante évidente de la problématique du conflit. Avec les ressources humaines, économiques et politiques, le bâti qu’il concentre, l’espace urbain représente un intérêt géopolitique et stratégique depuis longtemps connu.

Partant de ce constat et d’observations effectuées au Proche-Orient, le but ici est une réflexion géopolitique à partir des villes. Plus précisément, il s’agit de montrer la place des villes dans la stratégie militaire et politique à partir des conflits israélo-arabes. La ville ou l’espace urbain peut être défini comme une production historique caractérisée par l’agglomération d’habitations, la concentration de populations et de fonctions qui ont un effet de polarisation sur les activités humaines et participent de la structuration de l’espace. Les colonies construites en Palestine par les sionistes sont une forme particulière de ville : c’est ce que nous appelons des « villes-colonies ».

Dans ce contexte, les villes peuvent être des espaces à détruire (destruction) ou à occuper (appropriation), mais aussi à construire ex nihilo (production). La ville est alors un « instrument », c’est-à-dire la dimension spatiale de la pensée politique (idéologie) et militaire, matérialisée par des actes. Elle est ce qui permet de transformer les objectifs militaires et politiques en « volumes installés sur le terrain[1] » autant qu’en moyens d’atteindre l’ennemi, de l’affaiblir et de chercher à le dominer.

Depuis au moins 1947, trois stratégies militaires et politiques d’Israël et de ses voisins arabes peuvent être repérés : la guerre ouverte, la zone tampon (ou glacis), l’occupation (annexion). Quelle est la place de la ville dans ces axes stratégiques ? Du fait de l’omniprésence de la ville dans ce contexte de guerre, nous pouvons dégager trois situations pour les villes : la ville détruite, la ville occupée, la ville produite.

Dans chacun des cas, Beyrouth, et plus largement des villes du Liban au cours du dernier conflit de l’été 2006, les villes palestiniennes ou encore la « ville-colonie », la Homa Oumigdal des implantations sionistes en Cisjordanie, sont autant d’exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour illustrer notre propos.

Stratégies politiques et militaires dans les conflits israélo-arabes

Dans ce premier point, nous commençons par un cadrage et quelques rappels sur le contexte de guerre au Proche-Orient. Cela passe par la présentation des axes stratégiques et des options militaires et politiques choisies par Israël et par les voisins arabes, ce qui permet de mieux appréhender la place des villes dans le contexte régional. La question stratégique, que ce soit dans une approche politique ou militaire, est intimement liée au contexte et aux rapports de force entre les différents belligérants ou les parties en présence.

Trois axes paraissent structurants pour saisir les lignes directrices des stratégies qui ressortent de l’étude et de l’observation des relations et des conflits territoriaux entre Israël et ses voisins arabes. Pour comprendre et analyser la place des villes dans ce contexte, il faut tout d’abord rappeler brièvement les différentes formes que peut prendre la guerre sur le terrain. Les « axes stratégiques israéliens » (renforcer, étendre, être reconnu)[2] sont les pendants des choix stratégiques des armées et des forces militaires arabes qui ont affronté et affrontent encore Israël.

La guerre ouverte

La guerre ouverte s’exprime sous la forme de combats armés, directs. Ils opposent Israël et ses forces de défense unifiées dans Tsahal aux forces régulières ou groupes armés arabes. Cette forme du conflit a existé à divers moments (1949, 1956, 1967, 1973, 1982), le dernier en juillet-août 2006 avec la guerre au Liban contre le Hezbollah.

Dans cette phase de guerre ouverte, tout au moins dans les premiers moments de l’existence d’Israël (guerre d’indépendance de 1948-1949, du Sinaï en 1956), l’objectif stratégique du point de vue israélien est de se défendre, de viabiliser l’existence même d’Israël, de sécuriser et d’étendre son territoire qui n’atteint pas en 1947 la superficie escomptée dans les projets sionistes. Du point de vue arabe, l’objectif est d’empêcher la création d’Israël, de remettre en cause son existence.

Au cours de cette première phase, c’est davantage la viabilité territoriale et la sécurité qui sont les guides de la stratégie israélienne. Pour cela, les villes représentent des points d’appui et des lieux stratégiques. Le mot d’ordre peut se résumer à étendre la superficie d’Israël pour lui donner de la « profondeur stratégique ». C’est un concept essentiel défini par le général Aharon Yariv comme « l’espace entre la ligne la plus éloignée sur laquelle un État peut stationner ses forces militaires défensives, sans empiéter sur sa propre aire vitale[3] ». Cela permet d’un point de vue militaire de se donner les moyens de résister à une attaque simultanée des armées arabes, d’offrir une position de repli éventuel. Israël est alors isolé, entouré, assiégé. Par conséquent, le renforcement de l’emprise territoriale est vital. Dès lors, deux options se dégagent : créer des implantations défensives et détruire des villes et des villages palestiniens ; contribuer à faire fuir la population civile. Ces deux options vont dans le même sens : renforcer l’implantation et faire reculer la présence arabe, palestinienne notamment. Lors de la guerre d’indépendance de 1949, Israël a mené à bien ces deux options. La déroute des armées arabes est totale, c’est la nakba (catastrophe). Les Palestiniens fuient en masse sous la pression des Israéliens[4].

Au cours de la guerre, les Palestiniens fuient en grand nombre la domination israélienne pour trouver asile dans les pays voisins. En 1949, on estime que 750 000 Palestiniens ont quitté leur pays : 350 000 se sont dirigés en Jordanie, 190 000 vers la bande de Gaza, 80 000 à 90 000 en Syrie et 70 000 au Liban[5].

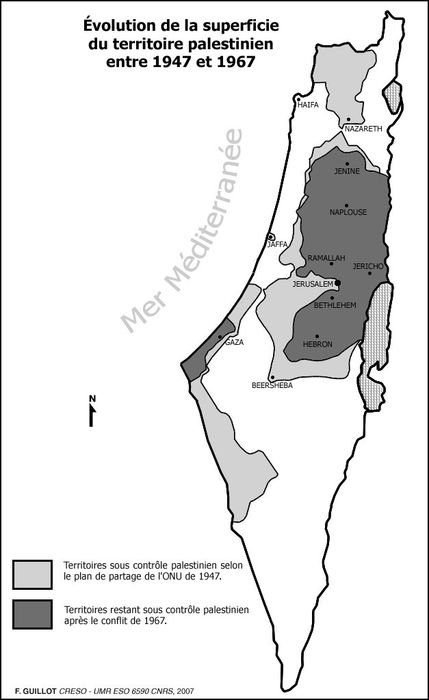

Sur le plan territorial, entre la création d’Israël en 1947 et les limites de l’État après la première guerre de 1948-1949, la superficie passe de 55 % de la Palestine mandataire à 75 % après le conflit. La même dynamique se produit lors de la guerre du Sinaï en 1956. Israël occupe le Sinaï égyptien et le rétrocède par la suite, après de nombreuses pressions internationales, en échange d’une reconnaissance de son droit à exister, officiellement reconnu par Gamal Abdel Nasser, président de l’Égypte. Parallèlement, les villes palestiniennes se vident, de nouvelles villes et implantations sionistes émergent sur les nouvelles portions de terres conquises. Le conflit de 1967 accentue encore les pertes territoriales en Palestine au profit de l’État israélien.

Figure 1

Carte de la Palestine de 1947 à 1967

Dans cette première situation, la stratégie employée vise à assurer plusieurs éléments et conditions : le renforcement de l’État israélien, son expansion territoriale et sa reconnaissance par les voisins arabes et la communauté internationale. D’un point de vue politique et militaire, tout est parfaitement structuré, comme en témoignent différents textes sionistes.

La zone tampon ou glacis

Les rapports de force évoluent néanmoins, la configuration des forces, le contexte international également. À partir des conflits de 1967 et de 1973, une seconde forme stratégique émerge et vient s’ajouter à la première. Elle correspond à l’idée de compléter le dispositif stratégique par la mise en place de « zones de sécurité » ou « zones tampons » aux marges extérieures des limites du territoire national. Pour les États arabes frontaliers d’Israël cela engendre, compte tenu du rapport de force à l’avantage d’Israël, des situations inverses de perte de souveraineté sur des portions de leur territoire. Le sud du Liban et le Golan syrien représentent ainsi deux « glacis » ayant pour fonction de repousser le plus loin possible les adversaires de l’État israélien des limites d’Israël et de ses villes et populations. Dans cette seconde configuration, les villes se trouvent occupées, comme cela a été le cas dans tout le sud du Liban à partir de 1978 jusqu’en 2000.

Poussé à son paroxysme, ce second axe stratégique revient à parler d’occupation et d’annexion.

L’occupation et l’annexion

Cette troisième forme que prend la stratégie est le prolongement de la précédente. Elle en est la forme inscrite dans la durée – plus de vingt ans dans le cas du Sud Liban et toujours d’actualité dans le cas du Golan. En Cisjordanie, de multiples exemples peuvent aussi attester de cette situation.

L’occupation de territoires conquis sur l’adversaire, c’est aussi l’occupation des villes et la déstructuration d’une organisation sociale, économique et politique souvent construite à partir des réseaux de villes et villages. Les bouleversements des répartitions démographiques au sein des villes, des dynamiques, des structures et des formes de l’habitat sont autant d’éléments concrets et visibles qui ont des impacts sociaux et politiques réels. C’est le cas aussi bien pour les villes occupées que pour celles qui ne le sont pas.

Ainsi, les réseaux et les relations des villes du Sud Liban sont coupés du reste du Liban, les relations totalement transformées, redirigées vers Israël pour certaines, les approvisionnements et les liens familiaux, économiques, socioculturels distendus, brisés…

De plus, du fait de l’afflux de réfugiés, de nombreuses villes non occupées au Liban doivent accueillir des réfugiés libanais, palestiniens… Les camps apparaissent, peuplés de Palestiniens le plus souvent, les villes en subissent les effets : Beyrouth, Saïda, Tyr… Véritables villes dans la ville, quartiers construits de manière anarchique, dans l’urgence, ces camps de réfugiés ont un impact très fort en termes humanitaires, sanitaires, économiques, d’équilibres sociaux et culturels, mais aussi sur le plan de l’organisation de la ville, de sa structure et de sa forme.

Dans le cas du Golan, comme nous allons le voir, c’est davantage par l’implantation de colonies sionistes que s’exprime la question de l’occupation : colonies de peuplement mais aussi de garnisons militaires ; il faut tenir les lieux, affirmer sa présence.

Les villes dans l’approche stratégique militaire et politique

Ces trois axes s’inscrivent à la fois dans une stratégie militaire et politique pensée et structurée par l’idéologie sioniste confrontée à des mouvements arabes de résistance plus ou moins structurés politiquement et militairement.

Dans les différents cas de figure, les villes tiennent une place centrale et s’inscrivent pleinement dans les objectifs recherchés par les différents protagonistes. On peut même considérer qu’elles constituent l’un des terrains qui permettent de matérialiser ces stratégies, les objectifs politiques et militaires, ainsi qu’un moyen pour les atteindre. En cela, les villes représentent la dimension spatiale où se matérialisent et se cristallisent des rapports de force. Leur utilisation et leur instrumentalisation en dessinent les contours.

Trois options ressortent alors par rapport aux villes (mais seules deux seront ici abordées et développées) :

l’option destructrice : la ville détruite, option qu’illustrent les exemples de Beyrouth et de villes libanaises et palestiniennes ;

l’option territorialiste : la ville-colonie, la Homa Oumigdal et les colonies sionistes en sont des exemples ;

l’occupation des villes peut illustrer une troisième facette de la place que prennent ces dernières dans la stratégie politique ou militaire. Sans développer cette option, en résumé, on peut considérer qu’elle représente en quelque sorte un développement de l’option territorialiste dans le sens où occuper une ville donne lieu à des considérations territoriales, d’appropriation et de partition entre zones d’influence à l’intérieur de la ville même. L’exemple de Beyrouth pendant la guerre civile au Liban (de 1975 à 1990) avec Beyrouth Ouest, sous influence des milices musulmanes, et Beyrouth Est, sous influence et contrôle des milices chrétiennes, est probant. Jérusalem peut aussi illustrer cet aspect dans une perspective d’opposition entre Palestiniens et sionistes. Les délimitations et les occupations de quartiers ou d’espaces périphériques dans la partie orientale de la ville sont des enjeux de premier ordre dans la stratégie de conquête ou de maintien de nouvelles positions. Qu’il s’agisse de la ville-capitale ou de la ville-symbole, les rapports de force et l’enjeu autour de cette ville sont encore plus vifs.

Les cas de Beyrouth et des villes libanaises et celui des « villes-colonies » sionistes dans le Golan et en Cisjordanie permettent d’illustrer les options « destructrices » et « territorialistes ».

La ville détruite : Beyrouth et les villes libanaises bombardées au cours du conflit de juillet-août 2006

Le dernier conflit entre le Liban et Israël illustre particulièrement bien la place que peuvent prendre les villes dans un tel contexte et, par extension, dans les stratégies des différents protagonistes. La guerre est déclenchée officiellement par Israël pour combattre le Hezbollah libanais après qu’il a enlevé et tué plusieurs soldats israéliens à proximité de la frontière nord du Liban. Les bombardements à l’aide de roquettes tirées depuis le Liban sur les villes du nord d’Israël sont aussi une autre des raisons avancées par l’État israélien pour engager la riposte[6].

Bombarder les villes et maintenir les populations sous pression

Que cela soit du point de vue israélien ou de celui du Hezbollah, ce sont les villes qui sont visées et, avec elles, les populations civiles principalement. Sous les bombardements, la ville est donc l’objet de destruction et les populations sous les bombes payent un lourd tribut au cours de ce conflit. Le mythe de la « frappe chirurgicale » ne résiste pas longtemps aux images des dégâts occasionnés dans la réalité sur les bâtiments et les populations. De « dégâts collatéraux » en « erreurs de tir », la destruction s’affirme avec évidence, comme on peut le constater dans le cadre des conflits, même récents, que cela soit au Liban, en Irak ou en Afghanistan… Les « bombes intelligentes » n’en sont pas moins destructrices, bien au contraire.

La destruction est un des éléments à part entière de la stratégie militaire ; des réflexions théoriques[7] déjà anciennes ont même tenté d’en démontrer les effets sur les populations, les représentations, le vécu : aussi parle-t-on de marquer les esprits par le déluge de feu.

C’est d’ailleurs notamment tout le sens de la tactique théorisée sous l’expression conceptuelle de shock and awe – littéralement choquer et intimider (impressionner) – développée dès la fin de la guerre froide, notamment dans les cercles américains de réflexion tactique. Par exemple, c’est l’objet de la doctrine militaire dite de la rapid dominance qui recommande de frapper fort et de façon décisive l’ennemi afin de le paralyser et de lui interdire toute contre-offensive. Le but est clair : il s’agit de bombarder de telle sorte que toute volonté chez l’adversaire soit affectée tant sur le plan physique que psychologique : « Dominance means the ability to affect and dominate an adversary’s will both physically and psychologically[8]. »

L’intérêt de détruire des villes c’est aussi de s’attaquer aux forces de l’ennemi, à ses moyens de production (usines, complexes énergétiques, réseaux de communication…), tout cela dans le but de l’affaiblir et de réduire d’autant ses moyens de riposte et d’organisation, avant une seconde phase de l’offensive, souvent au sol avec l’infanterie. Il s’agit de maximiser les destructions et de minimiser les risques parmi les troupes engagées au sol.

Dans le cas de la dernière guerre au Liban, Israël a surestimé l’impact des bombardements sur les villes et les réseaux et sous-estimé la topographie du Sud Liban qui se prêtait à la stratégie de guérilla adoptée par les combattants du Hezbollah. C’est d’autant plus surprenant quand on sait que Tsahal a occupé toute cette partie du Liban (ce n’est donc pas un terrain inconnu) et qu’elle a combattu depuis de nombreuses années le Hezbollah.

Les villes dans la guerre : un objectif stratégique

L’offensive israélienne ne se limite pas à la seule région sud du Liban. Les bombardements visent l’ensemble du pays. La plupart des villes sont bombardées, ainsi que les voies de communication et autres points vitaux civils. Les observateurs sur le terrain avancent des estimations de l’ordre de 15 000 à 30 000 habitations détruites au cours des quelque 7000 attaques aériennes et 2500 attaques maritimes comptabilisées en 34 jours de guerre[9]. Avec plus de 1,2 million de bombes à fragmentation utilisées, les bombardements massifs résultent en de lourdes destructions au Liban, notamment dans les villes.

De son côté, dans une moindre mesure cependant compte tenu des moyens dont il dispose, le Hezbollah, lui aussi, concentre ses tirs de roquettes et de missiles sur les villes et les populations civiles du nord d’Israël. Les engins explosifs utilisés par le Hezbollah, sans atteindre la puissance des bombes israéliennes, causent malgré tout des destructions dans de nombreuses villes du nord d’Israël, jusqu’à 70 kilomètres à l’intérieur de l’État isréalien, comme dans le cas de Beit Shean touché par un missile Khaibar-1 de fabrication iranienne. Les populations israéliennes (mêlant juifs et arabes sans distinction) vivent dans la crainte de ces bombardements du Hezbollah, au rythme des alertes, dans les abris.

Pour autant, le Hezbollah utilise aussi les villes d’une manière défensive face aux incursions terrestres de Tsahal en territoire libanais. Cette stratégie consiste notamment à se fondre littéralement dans la population civile libanaise, rendant particulièrement difficile le repérage des combattants par les soldats israéliens entrés au Liban. Cette stratégie du Hezbollah vise donc très largement à réduire le déséquilibre des forces à son avantage en se protégeant parmi les « non-combattants » civils libanais et en restant dans les villes. Cette stratégie fonctionne bien face à une armée moderne, technologiquement supérieure comme l’est Tsahal, ce qui réduit l’efficacité de ses moyens armés. On reconnaît ici l’un des problèmes des conflits asymétriques opposant une armée régulière moderne à des groupes armés, combattant sur un terrain qu’ils connaissent parfaitement, dans des zones d’habitation parmi les civils, au coeur même des villes. C’est d’ailleurs l’une des préoccupations des militaires en matière de réflexion stratégique comme l’illustre, par exemple, la doctrine de la three block war traitant de la situation des soldats confrontés à la guérilla urbaine : « The lines separating the levels of war, and distinguishing combatant from “non-combatant,” will blur, and adversaries, confounded by our “conventional” superiority, will resort to asymmetrical means to redress the imbalance[10]. »

Figure 2

Carte de localisation des bombardements au Liban

Mais, globalement, au cours de ce conflit, les bombardements se concentrent essentiellement sur le Liban, tant en fréquence qu’en intensité. Le Hezbollah n’a pas les moyens de la puissance de feu israélienne. C’est principalement sur les villes du sud du pays que se concentrent les tirs, ainsi que sur la capitale Beyrouth, ou encore dans la plaine de la Bekaa à l’est, sur des villes comme Zahleh et sur et autour de la ville de Baalbeck, non loin de la frontière syro-libanaise.

L’objectif stratégique essentiel vise à couper littéralement les communications entre ces villes, à perturber ainsi l’organisation du Hezbollah et à interdire les mouvements et les déplacements. Toutes les villes qui s’égrènent le long de l’axe routier entre Beyrouth et la Syrie sont donc systématiquement bombardées une fois par jour. Beyrouth et sa banlieue, Baalbeck, subissent plusieurs dizaines de raids durant les 34 jours de conflit. Le sud du Liban et plus spécifiquement les villes situées au sud du fleuve Litani, notamment Tyr, Qana, Tebnine, Bent Jbeil et ses alentours, sont également soumis à des bombardements intensifs et quasiment continus de la part de l’artillerie et de l’aviation israéliennes. Les villes et les populations essuient de ce fait de lourds dégâts matériels, les civils libanais sont littéralement piégés dans leur habitation, entraînant de nombreux morts et blessés au sein de la population.

Le cas de Beyrouth et le quartier de Haret Horaik

Les bombardements se concentrent sur quelques quartiers de Beyrouth et sa banlieue. C’est notamment le cas du quartier de Haret Horaik (banlieue populaire de Baabda).

Figure 3

Destructions dans le quartier de Haret Horaik

Parce que considéré comme le fief du Hezbollah à Beyrouth, ce quartier d’habitation est particulièrement visé par les bombardements de l’armée israélienne. Le Hezbollah y est très bien implanté (réseaux d’entraide et de services sociaux, implantation politique…) parmi la population, souvent pauvre, majoritairement composée de musulmans chiites.

Les photographies satellites et aériennes donnent une idée claire et précise du degré de destruction engendré par les bombardements intensifs et répétés. Les habitations et les bâtiments sont détruits totalement ou partiellement, mais suffisamment pour les rendre inhabitables.

Figure 4

Vue aérienne des destructions dans le quartier de Haret Horaik

D’autres exemples pourraient utilement alimenter cet axe de réflexion sur la stratégie visant à détruire la ville. Le cas des villes palestiniennes pourrait aussi servir la démonstration en apportant quelques éléments nouveaux quant aux moyens utilisés. Au-delà des bombes, l’utilisation de bulldozers par exemple est assez courante. Moins spectaculaires et plus aisément utilisables (ou acceptables pour les opinions publiques) en zone peuplée de civils désarmés, ils n’en sont pas moins des moyens redoutables pour atteindre le but poursuivi : détruire la ville. Les exemples de la ville de Jenine au nord de la Cisjordanie ou encore les destructions autour et dans la Muqata (siège de l’Autorité palestinienne) à Ramallah en attestent.

La volonté de mater la résistance palestinienne, de punir et de marquer les esprits et les lieux se matérialise dans la destruction de la ville. Cela se traduit par l’anéantissement de la matérialité de la présence palestinienne en ayant recours aux bombes comme aux engins de démolition (bulldozers…).

La « ville-colonie » : de la Homa Oumigdal aux implantations de colonies sionistes en Cisjordanie

On peut aussi penser la ville non plus comme un objet à détruire, mais comme une production s’inscrivant dans la stratégie politique et militaire. Il est question ici de la ville à construire et pensée comme un instrument, un moyen et un atout au service de la stratégie militaire et politique israélienne principalement.

La ville est pensée et organisée de telle sorte qu’elle est, cette fois, un élément central dans la visée idéologique et politique du sionisme : conquérir des espaces et des terres par appropriation et peuplement. C’est la finalité de la « ville-colonie », la Homa Oumigdal. Il s’agit d’une forme particulière de ville dans le sens où son but premier est davantage de constituer une colonie agricole, mais qui, inscrite dans la durée, constitue une « ville-colonie ». Les sionistes cherchent à inscrire des faits sur le terrain et à rendre permanente leur présence. Ce faisant, les colonies, ou implantations selon le point de vue où l’on se place, s’inscrivent pleinement dans la stratégie politique et militaire israélienne qui cherche à coloniser des nouveaux espaces pour rendre toujours plus viable l’État d’Israël.

Approche et présentation de la Homa Oumigdal

À la fin des années 1930, en réaction aux émeutes des populations arabes de Palestine qui supportaient de moins en moins l’achat de terres par des sionistes et la pression démographique constamment entretenue par l’arrivée continue de migrants sionistes, un type d’implantation se développe du fait du contexte conflictuel : la Homa Oumigdal (littéralement « muraille et tour »). Face à l’opposition non seulement arabe, de plus en plus forte, mais aussi britannique, l’idée est de construire le plus vite possible pour créer le « fait accompli », en une nuit, des points de fixation appelés à devenir des colonies. De 1936 à 1939 plus d’une cinquantaine de ces colonies sont érigées sous l’impulsion des membres du kibboutz Tel Amal (aujourd’hui appelé Nir David). Sharon Rotbard explique la nature du système de la Homa Oumigdal dans un article consacré plus largement aux questions d’architectures[11] :

Le système était fondé sur la construction sommaire d’une enceinte constituée de moules de bois préfabriqués remplis de graviers, et entourés d’une barrière de barbelés. On obtenait ainsi un enclos de 35 m x 35 m. Là on installait une tour de bois également préfabriquée qui dominait les environs, et quatre baraques qui tenaient lieu de logement à un « bataillon » de quarante « conquérants ».

[Les principales exigences tactiques d’une Homa Oumigdal sont de] répondre à plusieurs conditions : elle devait être conçue de manière à pouvoir être bâtie en une seule journée – et même plus tard en une seule nuit –, être en mesure de se défendre aussi longtemps que mettraient d’éventuels renforts à arriver, se trouver à portée de vue d’autres colonies et dans un lieu accessible en voiture[12].

S. Rotbard précise ce que représente la Homa Oumigdal : « en tant que stratégie, la Homa Oumigdal a concrétisé la pulsion d’expansion par la conquête territoriale en établissant de nouveaux “points de peuplement’’, une expression qui trahit le fait que le “point” dessiné sur la carte comptait davantage que le “peuplement” proprement dit[13] ». Finalement, reprenant le titre de son article, on peut véritablement attester que la Homa Oumigdal est « la matrice architecturale de la ville-colonie ».

Les préoccupations tactiques et militaires sont constantes dans la construction des « villes-colonies » : leur localisation (sur les hauteurs et à des distances raisonnées les unes des autres), leur structure et leur organisation interne, leur but (occuper des terres, implanter des foyers civils à vocation militaire si besoin…). À la fois points de fixation et d’observation, elles peuvent aussi se transformer en lieu de riposte et de défense en cas d’attaque. On retrouve dans le concept d’Homa Oumigdal une pensée construite dans un contexte de guerre.

Cette forme de sanctuaire que constitue la Homa Oumigdal en tant qu’instrument d’implantation n’est pas sans rappeler d’une manière symbolique le tabernacle, cette tente transportable construite à l’époque de Moïse et qui accompagnait les Israélites dans leurs déplacements. Le sanctuaire se trouvait au centre du campement ainsi créé, et tout autour les membres du groupe se rassemblaient. Néanmoins à la différence du tabernacle, itinérant et instable, la Homa Oumigdal tend à s’inscrire durablement sur l’espace et devient la matrice de la « ville-colonie ».

Ce parallèle peut représenter un élément qui atteste d’une approche mêlant à la fois pragmatisme militaire et stratégique et croyances transcendantes. Ce lien entre stratégie militaire et croyance et référence biblique constitue une des lignes directrices de la pensée sioniste, ce qui n’est pas sans produire des contradictions et des difficultés des points de vue politique, stratégique et militaire dans la mesure où le but de nombreux sionistes consiste à étendre l’appropriation territoriale sans lien nécessaire avec des raisons stratégiques, militaires. La question de l’équilibre entre exigences stratégiques et militaires et idéologie politico-religieuse est un enjeu de premier ordre. C’est d’ailleurs ce que relevait Alain Dieckhoff dans Les espaces d’Israël : « Cette tension entre stratégie militaire et biblique ne fera que s’accentuer au fil du temps, et privilégier l’une au détriment de l’autre pose le problème des conséquences territoriales de ce choix car les deux stratégies ne portent pas, nous le verrons, sur le même espace[14]. »

Même s’il ne s’appuie pas sur l’argument biblique et ne se place pas du point de vue religieux pour mettre en oeuvre le plan de colonisation, on peut aussi placer dans la même logique le Plan Allon qui met en lien les stratégies de colonisation et la satisfaction du besoin de sécurité. Le lien entre colonies et sécurité se trouve véritablement au coeur de la stratégie politique et militaire [15].

Quels sont les rôles et les fonctions endossés par les « villes-colonies » dans l’ensemble de la stratégie militaire et politique israélienne ? Que cela soit du point de vue de la forme (matérialisation) ou de la structuration de cette stratégie (maillage et réseau), l’objectif de sécurité engendre plusieurs conséquences.

La « ville-colonie » : voir et être vu, (s’)approprier, contrôler et surveiller

Le bâti est l’un des éléments qui permet de matérialiser en premier lieu sur le terrain les différentes populations, les différentes forces en présence : Juifs israéliens et palestiniens. Les constructions matérielles permettent de bien prendre la mesure des distinctions qui existent.

L’occupation civile s’appuie sur la présence d’une architecture civile pour affirmer une présence juive dans le paysage. Dans les photographies de Shvili, l’architecture remplace la présence humaine. Il devient sans importance qu’il y ait ou non des yeux derrière les fenêtres des logements des colonies : l’effet de domination réside dans la seule présence des bâtiments[16].

La « ville-colonie » est une présence physique qui s’impose aux regards comme aux corps. Elle matérialise la présence, permet de voir et d’être vu, autorise le contrôle et la surveillance sur l’espace environnant et sur les populations qu’il accueille.

Voir est un élément central de la stratégie militaire et être vu représente le pendant politique et symbolique. Cet élément n’est pas à sous-estimer dans l’appréciation des différents ressorts de la stratégie politique et militaire, car il représente un message, un symbole qui matérialise en quelque sorte la suprématie et la puissance israélienne.

La « ville-colonie » est aussi un signe et une matérialisation tangibles de l’appropriation. Comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ?

Les formes urbaine (plan des colonies) et architecturale (forme du bâti) sont des moyens de marquer la différence physiquement dans l’espace entre villes et présence arabe et villes et présence juive, sioniste en l’occurrence. La distinction se situe en premier lieu à ce niveau, car, où que se porte le regard, la différence apparaît évidente. Se distinguer du voisin juif ou du voisin arabe, c’est une manière de signifier à l’autre sa présence, son existence. Cela passe tout d’abord par la forme de l’habitat, mais aussi par l’organisation de l’espace. Dans le cas des colonies sionistes en Cisjordanie, l’habitat tel qu’il est construit ressemble à des lotissements avec des habitations types, aux murs blancs et aux toitures rouges, perchées sur les hauteurs des collines. Il n’est en rien comparable à l’habitat palestinien souvent situé en contrebas des hauteurs, resserré, avec des toits plats en terrasse.

La question architecturale, la forme de l’habitat, est un élément à part entière, telle la dimension politique des relations aux autres. C’est ce que rappelle Sharon Rotbard : « La caractéristique la plus significative de l’architecture israélienne, à la fois la plus évidente et la plus cachée, réside dans sa dimension politique. En Israël, l’architecture est, exactement comme la guerre, la continuation de la politique par d’autres moyens[17]. » Il s’agit par conséquent d’un élément à prendre aussi en considération dans l’analyse des stratégies politiques et militaires déployées sur le terrain.

Figure 5

Photographie de la colonie de Beit El (Cisjordanie)

L’organisation des colonies donne aussi d’autres indications, notamment sur la nature des rapports qui peuvent exister avec le voisinage et, plus largement, sur le contexte. Les murs d’enceinte, les barbelés et les symboles (le drapeau israélien notamment) permettent d’apprécier la nature des rapports aux autres, le contexte de fermeture et de repli sur sa communauté face à la présence palestinienne. On prend alors la mesure de la démarche colonisatrice sioniste qui donne ainsi matérialité à l’appropriation de l’espace en Cisjordanie.

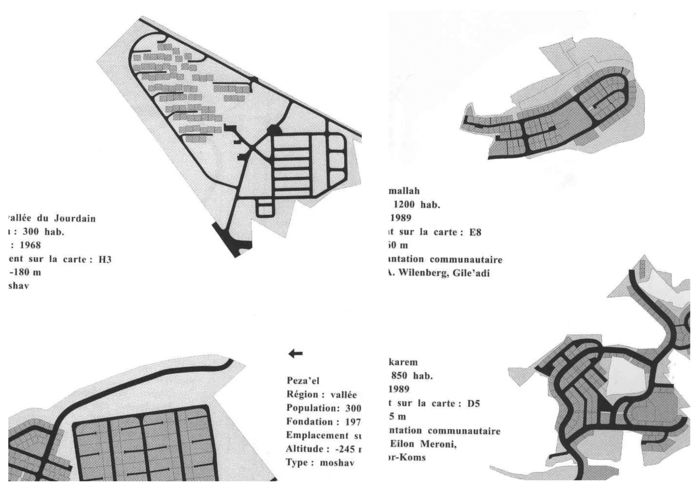

Les plans des colonies elles-mêmes permettent d’apprécier le degré d’organisation, la rationalité avec laquelle est organisée et planifiée l’occupation de l’espace. Souvent situées sur les hauteurs de Cisjordanie, les colonies doivent jouer avec le relief et offrir un plan d’occupation des sols qui allie à la fois efficacité défensive et possibilité d’accueil d’un maximum d’habitations.

Ces différents éléments, même s’ils peuvent paraître éloignés de préoccupations stratégiques, sont des composants à part entière de cette organisation et de la stratégie d’ensemble. Au niveau de chaque colonie, tout semble organisé pour traduire cette préoccupation constante qui consiste à se distinguer, donc à être vu, à organiser l’appropriation de l’espace et à se donner les moyens de le contrôler en même temps que les populations et les ressources qui s’y trouvent.

Si l’on élargit ensuite le regard, il n’est plus seulement question d’analyser une forme ou une architecture urbaine, mais de les prendre dans leur globalité. D’un cas d’étude on passe alors au maillage et au réseau qui se trouvent ainsi produits.

Figure 6

Plans de colonies israéliennes

Réseau de « villes-colonies » : point de fixation et maillage

Plusieurs exemples peuvent illustrer la question du réseau de « villes-colonies ». Ils permettent de prendre la pleine mesure de la politique volontariste dans le domaine des implantions de colonies et leur lien intime avec une approche stratégique d’ensemble impulsée par l’État israélien, par l’intermédiaire de l’ATI (l’Administration du territoire israélien).

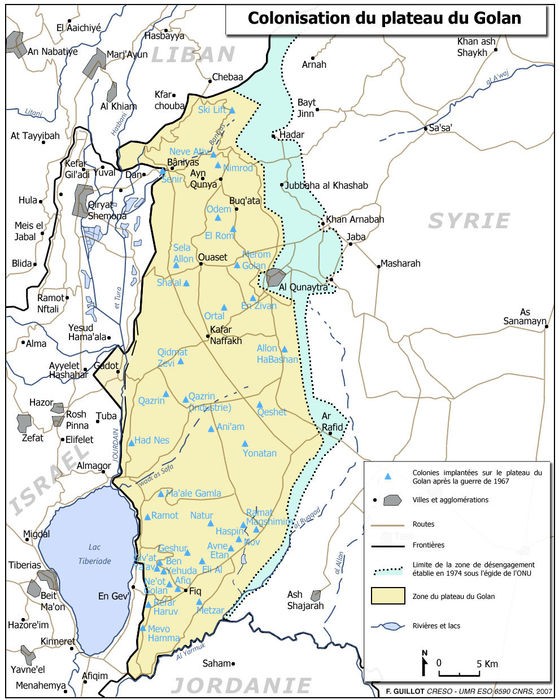

Le plateau du Golan représente un exemple particulièrement éclairant de cette stratégie qui place la « ville-colonie » au coeur de la stratégie militaire et politique.

Lors de la guerre des Six Jours en 1967, Israël remporte une victoire importante contre les armées arabes, qui se traduit sur le terrain par de nouvelles conquêtes territoriales, dont le Golan, 1160 kilomètres carrés, superficie très importante proportionnellement à Israël.

D’un point de vue stratégique, le contrôle de ce plateau situé sur le contrefort méridional de la chaîne montagneuse de l’Anti-Liban, qui s’étend ensuite sur plus de 67 kilomètres vers le sud, est primordial pour contenir toutes nouvelles tentatives d’attaque du voisin syrien. Frédéric Encel livre d’ailleurs une analyse [18] claire de l’intérêt stratégique de ce plateau dont la topographie est un atout inestimable pour les Israéliens par rapport aux Syriens. Au-delà de l’aspect géostratégique du lieu, ce qui nous importe ici, c’est de voir comment les « villes-colonies » vont être utilisées pour occuper et « fortifier » ce plateau. Très peu densément occupé avant le conflit, le plateau du Golan est après 1967 méthodiquement peuplé et organisé autour de « villes-colonies » à mi-chemin entre populations civiles et garnisons. C’est le comité des résidents du plateau, le Vaad HaGolan, qui s’occupe de l’organisation des implantations sionistes sur le plateau.

[O]n érige plusieurs implantations civiles à proximité de la ligne de cessez-le-feu, parfois à quelques centaines de mètres seulement, comme Merom Golan, ein Zivan, Ortal ou Ramat Magshimim. Ces localités de type communautaire, voire collectivistes, faiblement peuplées (moins de 500 habitants), sont dotées de bunkers et d’armes antichars en dépit de leur vocation civile, le plus souvent agricoles. Reliées entre elles par radio, entretenant un contact permanent avec les bases arrière de Tsahal, leur présence doit constituer des abcès de fixation ralentissant un éventuel assaut syrien, à la manière des kibboutzim galiléens durant la guerre d’indépendance[19].

Pris en 1967, successivement perdu puis repris en 1973, finalement officiellement déclaré comme annexé par Israël en 1981, le plateau du Golan prend une place importante dans la stratégie défensive d’Israël face au voisin syrien, ostensiblement hostile à l’existence même de l’État israélien. Dans ce contexte, la logique consiste à occuper le plateau du Golan, c’est-à-dire à le coloniser pour le contrôler et le défendre. Les « villes-colonies » se placent alors au coeur de cette stratégie politique et militaire. Sous une impulsion politique et dans une optique de défense, ce sont plus de 35 implantations civiles et militaires qui sont créées pour faire front à l’adversaire syrien. Du nord au sud, le long de la zone de désengagement militaire placée sous l’égide de forces internationales, les colonies se développent, plus ou moins fortifiées, constituant autant de points d’observation et de fixation en cas d’attaque syrienne.

Figure 7

Carte de la colonisation du plateau du Golan

Se matérialise ainsi la stratégie consistant pour Israël à se donner de la profondeur stratégique, laissant le temps au pays de s’organiser en cas d’attaque. Les « villes-colonies » contribuent ainsi à renforcer la ligne de front qu’Israël voudrait imposer comme frontière.

Ramallah et les colonies sionistes en Cisjordanie : entourer, contrôler, surveiller

D’un point de vue général, en Cisjordanie, un véritable maillage se construit. Ce maillage est produit à partir d’une réflexion sur les distances et les liaisons entre les « villes-colonies ». Il n’y a que peu de place pour le hasard : les choix sont de nature stratégique et pensés toujours dans une optique à la fois de configuration conflictuelle et d’appropriation.

La stratégie consiste à permettre l’installation de plusieurs colonies nouvelles, notamment après les conflits de 1967 et de 1973. La colonie de Kfar Etzion créée en 1967 dans les montagnes de la Judée s’appuie alors sur une idéologie sioniste socialiste, représentative de l’époque. C’est sous des gouvernements travaillistes (de 1967 à 1977) que se développe l’idée de renforcer la sécurité en colonisant et en mettant en oeuvre une « judaïsation » des espaces autour de Jérusalem. Maaleh Adumim créée en 1974, construite à l’est de Jérusalem, fait figure de ville de banlieue. Elle traduit déjà la volonté non seulement de désengorger Jérusalem, mais aussi, plus largement, d’occuper le terrain, aboutissant à une situation de « fait accompli » dans une optique stratégique consistant à entourer Jérusalem, à avoir une vue depuis les hauteurs environnantes sur les quartiers qui concentrent les populations musulmanes de Jérusalem Est. La population juive en Cisjordanie est alors de l’ordre de 6000 personnes.

La politique d’implantation se développe ensuite très fortement avec l’arrivée du Likoud en 1977 et jusqu’au milieu des années 1980, ce qui marque une transformation importante de la base idéologique. La stratégie d’implantation incarnant cette politique cherche à placer les colonies de telle sorte qu’elles s’insinuent littéralement dans l’espace cisjordanien pour affirmer davantage la présence sioniste. Sous l’impulsion du Likoud ou encore de l’organisation Goush Emounim, « Bloc de la foi », l’incitation politique ne se tarit pas ; elle se renforce, mais sur des bases idéologiques différentes, celle d’un nationalisme basé sur les préceptes d’un judaïsme ultra-orthodoxe. Les expropriations de Palestiniens et les confrontations qui en résultent se multiplient. Des colonies comme celles d’Ariel (créée en 1978), de Maaleh Efrayim dans la vallée du Jourdain (créée en 1978), de Shilo (créée en 1979), traduisent cette évolution.

Le double objectif est à la fois de veiller à rendre viable l’implantation en vue d’en faire un espace définitivement approprié. Pour y parvenir, la question du nombre est l’un des éléments importants, ce qui introduit la question de la démographie et des seuils de population qui doivent être atteints. De plus, selon des considérations religieuses et des motivations politiques ou économiques, on observe une certaine diversité des colonies israéliennes[20]. Pour attirer de nouvelles familles de colons et grossir démographiquement, les enjeux de la sécurité et des avantages (prix des logements, aides directes ou indirectes à l’installation, moyens de communication avec Israël, emplois, services…) sont primordiaux.

Aux côtés de ce premier facteur de viabilité des colonies sionistes en Cisjordanie, deux vertus doivent être prises en compte, davantage en lien avec des options stratégiques, militaires. La première est ce qu’on peut appeler la vertu défensive de la colonie. En effet, la colonie représente aussi un point de fixation potentiel en cas d’attaque et elle doit donc également être pensée de manière à pouvoir résister et ainsi ralentir ou arrêter l’attaque. Divers dispositifs et caractéristiques doivent donc être pris en considération : hauteur de l’implantation, mur de protection, bunkers, postes d’observation et de tirs… La seconde vertu renvoie à une option offensive dans la mesure où chaque point s’inscrit dans une démarche et une stratégie de conquête de l’espace pouvant par la suite donner lieu à un regroupement des colonies en blocs cohérents. C’est ce que traduisent les rattachements de facto de larges pans de l’espace de la Cisjordanie au territoire israélien par la construction du mur dit de « sécurité ». Ce mur de séparation est construit bien au-delà de la ligne de « cessez-le-feu » de 1967 (la « ligne verte ») qui fait office de frontière entre les territoires palestiniens et Israël. Pour développer ce second exemple, prenons le cas de la région de Ramallah, cette ville de Cisjordanie qui donne la pleine mesure de la situation. D’autres exemples autour de Jérusalem (à l’est et au sud) pourraient tout aussi bien illustrer le propos.

Globalement, la photo satellite permet de montrer la situation autour de la ville palestinienne de Ramallah. Implantées sur les hauteurs, des colonies sionistes entourent littéralement la ville. Elles permettent tout d’abord de surveiller la ville où se trouvent le siège de l’Autorité palestinienne et la Muqata, siège du président de l’Autorité palestinienne. Ces colonies permettent aussi de contrôler l’expansion de la ville palestinienne, comme le démontre par exemple l’encerclement de Ramallah par la colonie de Pesagot située à l’est qui bloque de fait l’extension de la ville palestinienne, ou encore celles de Beit El et d’Ofra au nord et à l’est, celles de Talmon et Dolev au nord-ouest, d’Ofer (camp militaire) et de Giv’at Ze’ev au sud-ouest et enfin celles d’Atarot et de N. Ya’acov au sud.

Autrement dit, en plus de permettre le contrôle et l’observation de la ville de Ramallah et de ses habitants, les colonies, du fait de leur présence et de leur implantation, contrôlent aussi (et interdisent de fait) le développement de la ville palestinienne. C’est un moyen de canaliser et d’encadrer la croissance urbaine des Palestiniens, leur interdisant finalement de se développer comme bon leur semble et de renforcer leur présence sur l’espace cisjordanien.

Selon une approche à la fois diachronique et à des échelons différents d’observation, on prend pleinement la mesure de cette stratégie.

Prise individuellement, la « ville-colonie » constitue un élément ponctuel permettant de matérialiser la distinction avec ce qui l’entoure. Elle est à la fois un point de fixation et l’empreinte d’une présence politique, culturelle et sociale particulière, pensée comme tels et matérialisée comme tels sur les plans architectural et urbain.

Si l’on place l’observation à un niveau plus large et dans un temps plus long, émerge un réseau de villes reliées entre elles par des voies de communication à l’usage exclusif des seuls colons. Ce faisant, ce réseau constitue peu à peu un maillage de l’espace et des zones peu peuplées se trouvent appropriées de fait, augmentant d’autant les espaces appropriés par des colons en Cisjordanie.

À terme, on arrive à un entérinement de la situation avec le raccrochement de ces groupes de « villes-colonies » à l’ensemble israélien. N’est-ce pas ce qui est sous-jacent à la construction du mur en Cisjordanie ? Des zones normalement dévolues à l’Autorité palestinienne sont séparées du reste de la Cisjordanie et rattachées de fait à l’ensemble israélien. L’entreprise de conquête territoriale et de rattachement réalise ainsi une continuité avec l’espace national israélien, tout en interdisant cette continuité territoriale aux Palestiniens.

Conclusion

Sur cet espace de conflit, dans les différents contextes politiques et militaires qui le caractérisent, les villes (qu’elles aient une forme « classique » ou celle de « ville-colonies ») constituent des instruments qui permettent de matérialiser les stratégies politiques et militaires.

À partir des exemples abordés ici, il apparaît que la ville est l’un des vecteurs par lequel se trouve concrètement incarnée la stratégie politique et militaire d’un conflit qui n’est pas nécessairement constamment ouvert, au sens où il s’exprime par les armes, mais qui n’en est pas moins réel si l’on sait observer la nature des rapports de force et prendre la mesure de la stratégie larvée mise en place depuis plusieurs années tant par l’État et les gouvernements israéliens que par les groupes sionistes et par les Palestiniens ou des groupes comme le Hezbollah libanais.

On peut raisonnablement avancer l’idée que la ville, notamment dans sa forme « colonie », représente donc un élément central dans la stratégie de conquête territoriale. On peut ajouter que les différentes stratégies conduisent à une utilisation des villes de différentes manières, parfois contradictoires, comme on vient de le voir, avec d’un côté la ville détruite et de l’autre la ville construite, produite. Ces deux aspects néanmoins confirment la place centrale que représente la ville en situation de conflit, tantôt espace à détruire, tantôt espace à produire et à penser dans une optique défensive ou d’avant-poste. Affaiblir l’ennemi en détruisant ses villes ou affirmer sa puissance, sa présence et sa domination en construisant des villes : cela représente finalement deux axes stratégiques qui donnent matérialité à la stratégie militaire et politique israélienne.

La ville en tant que lieu de pouvoir et de concentration des hommes, des moyens et des capitaux apparaît comme un atout dont il faut priver l’ennemi et comme une force sur laquelle s’appuyer pour conquérir et imposer sa domination.

L’analyse présentée au long de ces lignes s’appuie sur des éléments géographiques, politiques et militaires. Cette réflexion géopolitique partant d’observations et de recherches sur la situation au Proche-Orient, tente d’apporter un éclairage sur les liens existants entre villes et stratégies politiques et militaires. Notre étude nous a également permis de mesurer la nature complexe, parfois contradictoire, mais bien réelle, de ce lien autour duquel se matérialisent les stratégies politiques et militaires, selon les rapports de force du moment.

Appendices

Note sur l'auteur

Fabien Guillot est doctorant en géographie à l’Université de Caen Basse-Normandie et attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER). Il prépare une thèse de doctorat à l’Université de Caen, au sein du Centre Recherche sur les Espaces et les Sociétés (UMR ESO 6590), sur le thème des relations frontalières et des rapports sociaux. Il mène ses recherches sur différents terrains situés au Proche-Orient (frontières du Liban, d’Israël et de Palestine), au sud de l’Europe (frontières de l’Espagne et du Maroc) et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Par ailleurs, il anime et développe un site Internet « Géographie sociale et politique » http://www.geographie-sociale.org qui, en donnant accès à différents aspects de ses recherches, favorise les échanges.

Notes

-

[1]

Sharon Rotbard, 2004, « Homa Oumigdal. Mur et tour, matrice de l’architecture israélienne », dans Une occupation civile. La politique de l’architecture israélienne, sous la dir. d’Eyal Weizman et Rafi Segal, Paris, Besançon, Éditions de l’imprimerie, 191 p., p. 39-56.

-

[2]

Fabien Guillot, 2007, « Les conflits frontaliers dans les relations entre Israël, le Liban et les territoires palestiniens. Une approche des notions de “sécurité’’, et de “zone d’influence’’ », dans Sécurité européenne. Frontières, glacis et zones d’influence. De l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe siècle – milieu du XXe siècle), sous la dir. de Frédéric Desserg et Frédéric Thébault, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 260 pages, p. 211-229.

-

[3]

Aharon Yariv, « Strategic Depth », The Jerusalem Quarterly, n° 17, automne 1980, p. 3.

-

[4]

Voir les travaux de Benny Morris à ce propos, notamment : Benny Morris, 2003, Victimes. Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, Bruxelles, Éditions Complexes, 825 p.

-

[5]

Georges Mutin, 2005, Géopolitique du Monde arabe, Paris, Ellipses, 173 p., p. 128.

-

[6]

Il est à noter cependant, selon des renseignements ayant filtré des auditions de responsables politiques et militaires israéliens lors de la commission Winograd, que les raisons officiellement invoquées pour justifier le recours à la force trouvent leur origine dans des décisions prises bien avant les faits, au cours des mois précédents. En effet, dans ce cas de figure, la décision d’attaquer avait été prévue dans des plans militaires lors de réunions avec l’état-major des armées. Un plan comportant des attaques aériennes accompagnées d’une offensive terrestre limitée avait été retenu par Ehud Olmert et les généraux israéliens. (Voir l’article d’Aluf Benn dans Ha’aretz du 8 mars 2007.)

-

[7]

Par exemple, dès la Seconde Guerre mondiale, la théorie du daylight precision bombing s’opposait radicalement à la doctrine de Trenchard, mais, dans les faits, les pratiques de la Royal Air Force et de la United States Air Force ont fini par se rejoindre devant la nécessité d’obtenir le plus rapidement possible des résultats pour affaiblir les ennemis d’alors, l’Allemagne et le Japon.

-

[8]

Harlan K. Ullman et James P. Wade, 1996, Shock and Awe : Achieving Rapid Dominance, Washington DC, National Defense University, 174 p., p. XXV.

-

[9]

Jean Ziegler, 2006, « Droits de l’homme au Liban », Rapport spécial de la mission au Liban, A/HRC/2/8, 29 septembre, Organisation des Nations Unies, 19 p., p. 6.

-

[10]

Charles C. Krulak, 1999, « The Strategic Corporal : Leadership in the Three Block War », Marines Magazine, janvier 1999, 5 p.

-

[11]

Rotbard, « Homa Oumigdal… », p. 39-56.

-

[12]

Idem, p 42.

-

[13]

Idem, p. 47-48.

-

[14]

Alain Dieckhoff, 1989 [1re édition 1987], Les espaces d’Israël. Essai sur la stratégie territoriale israélienne, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 215 p., p. 31.

-

[15]

Voir notamment à ce propos le chapitre 2 du livre d’Alain Dieckhoff, Les espaces d’Israël…, p. 35-43.

-

[16]

Eyal Weisman et Rafi Segal, 2004, Une occupation civile. La politique de l’architecture israélienne, Besançon et Paris, Éditions de l’imprimeur, 191 p., p. 22.

-

[17]

Rotbard, « Homa Oumigdal… », p. 40.

-

[18]

Frédéric Encel, 1999, Le Moyen-Orient entre guerre et paix. Une géopolitique du Golan, Paris, Flammarion, 240 p.

-

[19]

Idem, p. 33-34.

-

[20]

Stéphanie Valdmann, 2001, « Approches de la diversité des colonies israéliennes », Hérodote, Géopolitique de la méditerranée, n° 103, p. 118-136.

List of figures

Figure 1

Carte de la Palestine de 1947 à 1967

Figure 2

Carte de localisation des bombardements au Liban

Figure 3

Destructions dans le quartier de Haret Horaik

Figure 4

Vue aérienne des destructions dans le quartier de Haret Horaik

Figure 5

Photographie de la colonie de Beit El (Cisjordanie)

Figure 6

Plans de colonies israéliennes

Figure 7

Carte de la colonisation du plateau du Golan