Abstracts

Résumé

Bien qu’il s’intéresse à un lieu de mémoire russe, l’auteur veut éviter une promenade touristique dans le jardin des souvenirs de la Russie. Nommer un lieu de mémoire et en donner un instantané littéraire n’apporte rien de nouveau à notre compréhension de la mémoire, comme le montre la publication récente des Deutsche Erinnerungsorte par Étienne François et Hagen Schulze. Une façon d’éviter cette sorte de revue est de focaliser sur la question de la réception des lieux de mémoire, qui soulève celle du point de vue : on comprend toujours un lieu à partir d’un certain milieu. Cet article explore donc l’histoire mais aussi les cadres sociaux du souvenir d’un lieu de mémoire russe : la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou construite par les tsars pour commémorer la victoire des Russes sur Napoléon, détruite par Staline pour bâtir un Palais des Soviets et reconstruite sous Eltsine dans le contexte de la recherche d’une idée nationale. Cette cathédrale est un monument où se superposent des sédiments de temps successifs pour former l’histoire de la mémoire dans la Fédération de Russie.

Abstract

Althought interested in a Russian place of memory, the author wants to avoid a touristic promenade amidst Russia’s garden of recollections. To name a place of memory and then give a literary snap-shot of it brings nothing new to our understanding of memory, as shows the recent publication of the Deutsche Errinerungsorte by Étienne François and Hagen Schulze. One way to elude this sort of review is to focus on the question of the reception of places of memory which raises that of the point of view : one always understands a place from a certain milieu. This article thus explores the history but also the social frames of remembrance of a Russian place of memory : The Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, constructed by the Czars to commemorate the victory of the Russians over Napoleon, destroyed by Stalin to build a Palace of Soviets, and reconstructed under Yeltsin as part of a search for a national idea. This cathedral is a monument where successive time sediments overlap to form the history of memory in the Russian Federation.

Article body

L’objet imprimé de masse, la radio, la télévision et Internet ont permis une croissance du souci de mémoire qui s’est transformée en une sorte d’obsession hypermoderne pour le passé [1]. Les anciens pays du Bloc de l’Est sont, eux aussi et à leur manière, entrés dans cette « ère de la commémoration [2] ». En témoignent l’immense succès connu par la littérature populaire à caractère historique [3], la survivance de fêtes et célébrations socialistes après la chute du mur de Berlin [4] et, en général, les « formes de la nostalgie [5] » pour un régime qui, même inexcusable et irrécupérable, offrait au moins aux citoyens des repères dont ils sont aujourd’hui privés [6] « Supprimer les indices et les témoignages qui sont incarnés » dans ces lieux de mémoire équivaudrait, comme affirme l’artiste contemporain Ilya Kabakov, « à se priver de ses souvenirs […], s’en priver signifie aussi faire ses adieux à ce que nous étions dans le passé et, en quelque sorte, ne plus être [7] ». Dans les oeuvres de I. Kabakov, qui mettent en scène le quotidien soviétique, comme en Russie contemporaine, la poubelle de l’histoire se transforme en tabernacle : les symboles de l’ancien régime, qui avaient été relégués aux oubliettes par les transformations de 1989-1991, sont encore pieusement conservés dans les appartements-musées de l’homme ordinaire. Même le régime de Vladimir Poutine n’hésite pas à recourir à un mélange hétéroclite de symbolisme soviétique et de nostalgie de l’ancienne Russie. Ceci s’explique par le fait que Poutine est lui-même un produit recyclé du système soviétique et que les image-makers du Kremlin savent trouver ainsi oreille auprès du peuple. Se souvenir d’où l’on vient est indispensable quand on cherche à définir où l’on va, a fortiori au sein d’un projet national [8]. Cette obssession du passé se traduit, par exemple à Moscou, par le retour à la nomenclature des rues d’avant la Révolution : même les noms de rues qui ne sont pas directement liés à l’ancien régime sont rétablis dans leur état prérévolutionnaire. Une obsession du souvenir qui peut cacher une obsession de l’oubli, dans la mesure où c’est toute la période soviétique qu’on cherche à effacer en changeant les noms des rues. Il en va de même de ce très bel exemple de lieu de mémoire qu’est la cathédrale du Christ-Sauveur détruite par Staline et reconstruite sous Eltsine, monument où se superposent, par sédiments successifs, différents moments dans l’histoire de la Fédération de Russie et où s’opère un travail de la mémoire autant que de l’oubli. C’est l’objet de cet article de se pencher sur l’histoire de la cathédrale du Christ-Sauveur comme lieu de mémoire et de voir comment, à l’heure actuelle, ce monument est effectivement assimilé (ou rejeté) comme référence nationale par ceux à qui il est offert en gage de souvenir et d’avenir. Mais avant, il importe de faire un détour ou plutôt un retour sur la question des sources qui nous apparaît centrale au problème des lieux de mémoire en général.

Mémoire, histoire, heuristique

L’histoire et les traces de mémoire

L’histoire des lieux de mémoire français, italiens [9], allemands et autres [10] a été écrite, celle des lieux de mémoire russes reste à faire [11]. D’emblée, une question importante pourrait cependant être posée à quiconque chercherait à faire l’inventaire des lieux de mémoire russes : est-ce qu’un ouvrage passant en revue le chocolat, les fleurs, la vodka, le mausolée de Lénine et autres monuments du jardin des souvenirs de la grande Russie pourrait vraiment apporter quelque chose de neuf à notre compréhension de la mémoire dans la Fédération de Russie ? Les lieux de mémoire ont donné récemment l’impression de tomber à plat avec la publication des Deutsche Erinnerungsorte [12]. Étrange destin pour un concept qui avait pourtant semblé, à son heure, bouleverser la manière de faire l’histoire de la mémoire. Il est vrai que c’était à une autre époque, quand les travaux de Paul Ricoeur et de Hayden White [13] laissaient entrevoir la possibilité de faire, après celle de l’histoire, la poétique de la mémoire [14]. Il se pourrait bien que l’échec partiel de l’exportation des lieux hors l’Hexagone ait moins à faire avec la spécificité française du modèle qu’avec un problème de perspective et, ipso facto, de sources. Toute réflexion épistémologique sur l’histoire soulève irrémédiablement la question des sources. Les sources que les historiens ont privilégiées dans l’étude des lieux de mémoire ne sont pas susceptibles d’informer les aspects pluriels que peut prendre le travail de la mémoire hors lieux. Du point de vue traditionnel de l’historien (plus particulièrement lorsque celui-ci pratique une histoire orale du type des Annales), la mémoire apparaît comme une version populaire, moins érudite, de l’histoire. L’on a pu, un temps, penser que la mémoire servirait à remplir les pages de l’histoire laissées blanches par l’historiographie de l’Union soviétique, par exemple [15]. Cependant, force est de reconnaître que ce ne sont pas ces pages qui intéressent la mémoire et que les chapitres de l’histoire sur lesquels elle s’attarde ne sont pas ceux qui sont « lus » dans les écoles et les manuels d’histoire. L’ordre de la mémoire n’est pas, non plus, obligatoirement chronologique. De la même façon que les conteurs suivaient des parcours différents à chacune de leurs performances — au contraire du livre de conte qui ne permet de réciter toujours que le même conte — la culture orale est une culture de performance qui ne se répète pas ; ses formes sont infinies. On ne pourrait même pas les ramener à un nombre de variantes, comme on l’a fait du conte [16]. Les difficultés à trouver des sources pour écrire l’histoire de la mémoire risquent d’ailleurs de s’accroître, au fur et à mesure que les échanges discursifs censés constituer la mémoire prendront de plus en plus place à l’intérieur du cybermonde [17]. Désormais faite d’échanges prenant place à travers les circuits électriques de deux ordinateurs qui n’en garderont pas trace, la mémoire deviendra de plus en plus difficile à intercepter par ceux qui l’étudient [18]. Aux époques antérieures, la matière n’est pas moins rare. Lorsqu’il cherche à reconstituer « par en bas » la consommation de lieux de pouvoir comme celui de la cathédrale du Christ-Sauveur, l’historien se heurte au problème qu’en Russie, à l’époque où le lieu saint fut construit et jusque dans les années 1880, le nombre d’analphabètes ne descendait pas sous la barre des 90 % [19]. Le recensement de 1897 indiquait un taux de 21,1 % d’alphabètes (gramotnye) [20]. L’élargissement du réseau ferroviaire à toute la Russie a été un agent de dissémination de l’objet imprimé, mais, jusque-là, l’imprimé se retrouvait surtout dans les grandes villes [21]. Il nous est pratiquement impossible de retrouver des témoignages de l’époque, encore moins des régions, s’ils n’ont pas été mis sur papier. Or étant écrites, ces sources participent d’une rationalité qui les situe près de la chronologie et de la narration officielles de l’histoire [22].

Le problème des sources se complexifie lorsqu’on considère le fait que la relation de la mémoire au pouvoir est largement définie par le contexte dans lequel elle prend forme. Au cours des différentes époques, l’espace physique occupé aujourd’hui par la cathédrale du Christ-Sauveur, au centre de Moscou, a été tour à tour baigné d’un contexte impérialiste, bolchevique, totalitaire, puis transitionnel ou néoféodaliste, selon le point de vue. Le problème qui se pose inévitablement à qui veut étudier l’histoire d’un lieu de mémoire, c’est de retrouver les traces qu’aurait laissées, aux heures les plus sombres du régime, par exemple sous Staline, un individu qui avait peur et qui, forcément, ne voulait pas laisser de traces. Même alphabétisés, ceux qui ne veulent pas écrire n’en sont pas moins silencieux que ceux qui ne savent pas écrire. La mémoire est rarement saisissable en dehors de sa relation au pouvoir [23]. À l’égard de la stratégie de l’histoire [24], la mémoire produit des transcriptions du pouvoir [25]. Or, si la mémoire est silencieusement mutine, son silence pose le problème de trouver les sources nécessaires à son histoire [26]. Au contraire de son alter ego, le pouvoir, qui, lui, coule ses symboles dans l’éternité du béton, la mémoire est une tactique et les tactiques laissent rarement des traces. Quant aux témoins survivants, encore faut-il en trouver qui ne se souviennent pas téléologiquement des événements [27]. Le degré de nostalgie pour l’époque stalinienne, surtout chez ceux qui l’ont connue, est tout aussi croissant qu’effarant en Russie contemporaine. Que l’on s’imagine ce qui serait si les Allemands fumaient de nos jours des cigarettes sur le paquet desquelles serait imprimé le visage d’Hitler et l’on se fera une idée de ce dont sont emblématiques des marques russes comme Prima nostalgya ou Belomorkanal.

Micropolitique de la mémoire [28]

La mémoire peut-elle être jamais saisie en dehors du cadre discursif et autoritaire de l’État ? L’État, d’une part, dispose de moyens de diffusion de masse et peut produire un semblant de consensus, quel que soit le contexte — sinon il n’est déjà plus l’État, selon le sens même que ce mot est venu à prendre aujourd’hui, soit la représentation politique du peuple. D’autre part, les victimes — que les mesures prises par l’État manquent rarement de faire — sont, elles, réduites au silence, plus spécialement lors des époques totalitaires, et ce, parce qu’elles n’ont pas le monopole des moyens de communications. Parce qu’il ne possède pas les moyens technologiques suffisants, l’individu ne peut pas réagir au discours officiel. Conformément au paradoxe énoncé par Jürgen Habermas à propos de l’« Öffentlichkeit », la mémoire, alors qu’elle aurait dû — selon la logique de la représentation du peuple par l’État — devenir opinion publique, est devenue une pratique privée [29]. Elle s’est vue confiner, comme la culture orale en général, entre les murs du foyer familial. C’est d’ailleurs là que la cherchent autant les spécialistes de la mémoire [30] que les artistes, comme I. Kabakov, qui se disent citoyens soviétiques encore aujourd’hui. Vivants témoins de ce qui n’a pas laissé de traces, ces artistes s’imposent un devoir de mémoire qui, parfois, éclaire d’un pan de lumière des aspects nécessaires de la vie mémorielle. Bien qu’on sache qu’il s’agit, en fait, d’une mémoire artificielle, parce qu’elle est artistique, on peut quand même contempler dans ce reflet les pratiques de mémoire telles qu’elles ont déjà existé. C’est finalement l’artiste et non l’historien qui se montre capable de saisir la mémoire au vol et l’on comprend pourquoi il n’est pas rare de voir l’historien aller vers l’artiste. Le mouvement du sots-art, auquel a contribué I. Kabakov, nous a aussi donné une toile de Alexeï Belaev, Xristos Voskrese ! (le Christ est ressuscité !), qui décrypte par une image le sens que prenait, sous Eltsine, la reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur.

Paquet de cigarettes de marque Prima Nostalgya

Alekseï Belaev, Le Christ est ressuscité !

La rareté des sources constitue, donc, un problème sérieux pour l’histoire des lieux de mémoire. Mais, comme le montre en règle générale l’histoire de l’histoire, c’est souvent par un changement dans la méthode que surgissent des sources nouvelles. En l’occurrence, et au risque d’en étonner plusieurs, nous sommes tenté d’écrire que ceux qui prendront en charge l’histoire future des lieux de mémoire auraient beaucoup à apprendre des africanistes, particulièrement des anthropologues. Nous avons suggéré ailleurs les similitudes que présentaient les États postcolonialistes et postsocialistes en ce qui touche aux réalités sociales et aux mécanismes idéologiques : kleptocraties, « politiques du ventre », clientélismes, rémanence des modes de pensée hérités de l’idéologie passée, etc. [31]. Les outils élaborés par les anthropologues de l’Afrique seraient susceptibles d’apporter un éclairage approprié sur la culture politique dans la Fédération de Russie. En effet, la « structure feuilletée » de la vie politique africaine met en lumière une donnée importante des constructions politiques contemporaines, à savoir qu’elles n’existent pas « en dehors des usages qu’en ont les groupes sociaux, y compris les plus subordonnés d’entre eux », et que le murmure de leurs pratiques « sans répit façonnent, détournent, érodent les institutions et les idéologies fabriquées par les “en haut du haut” [32] ». D’où la nécessité, pour comprendre cet État et la mémoire officielle qu’il met en scène, de recourir à la micro-analyse. En clair : passer en « mode rapproché » pour mieux voir le réseau complexe qui unit les acteurs sociaux entre eux, des plus « petits » aux plus « grands ». Bien sûr, cette approche n’est pas nouvelle. Elle est pratiquée par les historiens, au moins depuis l’époque de la microstoria et de l’Alltagsgeschichte. Mais cette approche ne semble pas avoir inspiré jusqu’à présent les historiens des lieux de mémoire : les conflits d’interprétations qui nous sont présentés sont des conflits entre les différents groupes sociaux qui, à leur époque, ont eu un accès partagé au pouvoir. Mais qu’en est-il des « démunis », de ceux qui n’ont pas de pouvoir, des « petits » ? Quelles sont leurs interprétations des lieux de mémoire ? Et ces interprétations concordent-elles avec la politique de l’histoire produite par l’État ou, au contraire, ne la tournent-elles pas à l’occasion en dérision ? Une histoire des lieux de mémoire qui tiendrait compte des cadres sociaux comme les classes, les genres et les régions ferait donc place à une micro-analyse du lieu qui permettrait, assurément, de mieux comprendre la polysémie sociale et discursive des formes mémorielles qui ne s’attachent pas qu’à un type de mémoire nationale, a fortiori lorsque celle-ci relève de la culture matérielle (vêtement, musique, alimentation), laquelle doit souvent plus à l’environnement mondial qu’à la dynamique nationale.

Le concept de cadres sociaux de la mémoire

L’espace pluriel d’interaction et d’énonciation de la mémoire n’est pas confiné à l’intérieur du cercle tracé par la politique officielle de l’histoire. C’est ce que nous apprend, par exemple, l’histoire de la cathédrale du Christ-Sauveur comme lieu de mémoire lorsqu’on la pousse, même de façon très programmatique, au-delà des sentiers battus et qu’on considère les cadres sociaux de sa réception. Bien qu’on en trouve la référence dans les Lieux de mémoire, les écrits de Maurice Halbwachs sur la mémoire collective et ses cadres sociaux remettent en question la définition trop tranchée établie par Pierre Nora entre lieux et milieux de mémoire. L’argumentaire, énoncé par M. Halbwachs dans les années 1920, était à l’effet qu’il y a autant de mémoires que de groupes sociaux ; que toutes les mémoires, même celle de la vie personnelle, sont des récits qui prennent place dans des cadres sociaux précis ; que, conséquemment, l’élaboration de ces récits reflète autant le sens qu’a l’individu du destin de sa communauté que celui de la position qu’il occupe dans la hiérarchie de cette dernière [33]. À la lumière des écrits de M. Halbwachs, on peut dire, avec P. Nora, qu’un lieu n’existe pas en dehors des interprétations qui en sont faites. Mais on peut aussi avancer que ces interprétations sont faites à l’intérieur de cadres sociaux donnés. Or, il n’est pas aisé, dans les Lieux de mémoire, de discerner les cadres sociaux qui sont à l’origine des images conflictuelles composant l’identité nationale : celle-ci y est plutôt représentée comme homogène et transcendant les frontières de classes, de sexes et de régions [34]. Pourtant, l’analyse des cadres sociaux est essentielle si l’on veut répondre aux questions que posent les lieux de mémoire : qui définit la nation et l’identité nationale, et comment cette définition est-elle reçue ? Nous savons que, lorsque deux groupes se disputent le pouvoir, des batailles pour l’attribution du sens à donner à un lieu de mémoire s’ensuivent. Ce sont surtout ces batailles de mémoire entre « grands » auxquelles P. Nora s’est attaché : entre monarchistes et républicains, catholiques et séculiers, Français et étrangers, gauche et droite. Mais qu’en est-il des « petits » dans tout cela ? Sont-ils nécessairement dans l’un ou l’autre camp ? Existe-t-il des « micro-mémoires » en parallèle aux « géants de l’histoire » ? Les grandes politiques de l’histoire ne sont jamais, en tout cas, si puissantes qu’elles dictassent en toutes circonstances les interprétations qui doivent être faites d’un lieu de mémoire. Faisant fi du « capital social », certains acteurs critiquent, déconstruisent ou ironisent sur les grandes stratégies mémorielles à l’oeuvre dans la société. L’assimilation effective de la symbolique de pouvoir de la cathédrale du Christ-Sauveur se fait, comme nous le montrerons plus loin, en fonction de cadres sociaux que l’on retrouve dans la Fédération de Russie.

Les métamorphoses d’un lieu d’histoire

L’histoire de la cathédrale du Christ-Sauveur remonte à l’année 1812, quand Alexandre Ier annonça la construction, à Moscou, d’une cathédrale majestueuse pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon [35]. Les soldats russes avaient marché sur Paris. L’événement était exceptionnel et son mémorial devait l’être aussi. Le lauréat du concours architectural fut l’architecte Alexandre Vitberg. Son projet, fruit de l’architecture française et à très forte vocation symbolique, était une composition imposante (102 mètres de hauteur) intégrant trois églises superposées et censée symboliser l’unité du corps, de l’esprit et de l’âme [36]. Les Monts-des-Moineaux, entre les routes Smolensk et Kaluga (à peu près où se trouve l’Université Lomonosov aujourd’hui), étaient le site originel choisi pour ériger la cathédrale du Christ-Sauveur. A. Vitberg se trompa toutefois sur le coût de revient et se montra incapable de composer avec le fait que des eaux souterraines coulent sous ces monts et en rendent le sol instable. Les travaux furent donc interrompus. A. Vitberg, à cause de certaines intrigues, fut déporté [37], mais son destin ne scella pas celui de la cathédrale.

Le destin d’une cathédrale

Alexandre 1er étant entre-temps décédé, Nicolas 1er, son successeur, confia la charge du projet à l’architecte Konstantin A. Ton [38]. Ce dernier avait reçu une formation à l’étranger, notamment à l’École polytechnique de Paris, puis en Italie. À son retour en Russie, il avait vivement impressionné Nicolas 1er. K. Ton devint par la suite l’architecte favori du tsar et imposa le style officiel de l’architecture impériale russe [39]. Le site de construction de la cathédrale du Christ-Sauveur fut relocalisé sur les rives de la Moskva, près du Kremlin. Ce nouvel emplacement donnait à la cathédrale une position plus centrale et la rapprochait symboliquement du tsar et de son autorité. La cathédrale du Christ-Sauveur est le plus imposant édifice religieux construit au xixe siècle en Russie. C’est ce qui explique la longueur des travaux : entrepris en 1839, ils ne furent complétés qu’en 1883 [40]. La date choisie pour sa consécration fut le 26 mai 1883, à la fois jour de l’Ascension et du couronnement d’Alexandre III [41]. La vocation commémorative de la cathédrale du Christ-Sauveur était manifeste [42]. K. Ton entoura l’édifice d’une galerie-musée où étaient exposées plus de 150 plaques de marbre sur lesquelles furent gravés les noms des soldats russes tombés au cours de la guerre de 1812, de même que les dates des défaites de Napoléon et le texte de certains documents politiques dont le traité de paix ratifié en 1814 par la France et la Russie [43]. La cathédrale se retrouvait sur toutes les cartes postales de la ville et son énorme globe doré était connu à travers le monde. Elle était indubitablement un lieu de mémoire. C’est probablement pourquoi, très tôt après leur prise du pouvoir, les bolcheviques conçurent de la détruire : sa fonction symbolique et commémorative sous les tsars, de même que sa position centrale dans Moscou, en faisaient assurément un monument gênant qui cadrait mal avec le nouvel idéal que Moscou devait incarner depuis que, en 1918, le gouvernment bolchevique y avait été transféré [44].

Auteur inconnu.

Les projets de démolition de la cathédrale du Christ-Sauveur ne se concrétisèrent toutefois qu’en 1931, au moment où, au milieu d’un plan quinquennal, le gouvernement soviétique lança l’idée de construire un Palais des Soviets, une idée qui s’inscrivait dans un plan de renouveau urbain projeté pour Moscou [45]. Le site choisi par Staline pour l’édification du Palais des Soviets étant celui occupé par la cathédrale du Christ-Sauveur, la destruction de celle-ci fut ordonnée et le dynamitage eut lieu, le 5 décembre 1931 [46]. Un concours fut ensuite organisé, sous la direction de Molotov, pour le plan architectural du Palais. Le texte de l’appel était très vague : il s’agis-sait de concevoir un édifice (pouvant contenir entre 8 000 et 17 000 personnes) qui, à la fois, hébergerait les congrès du Soviet suprême et servirait de centre culturel [47]. Les critères esthétiques étaient à peines établis, mais l’esthétique du réalisme socialiste (qui recevra sa définition officielle trois ans plus tard) était déjà « dans l’air » et tous les participants comprenaient que cet édifice devait être monumental [48]. Après une première évaluation par jury [49], c’est le projet de Boris Iofane qui, en 1933, fut retenu : il s’agissait d’une imposante construction de 220 m de hauteur [50], qui ne fut toutefois pas jugée suffisante par Staline, probablement en raison des dimensions supérieures de la tour Eiffel (300 m) et de l’Empire State Building (381 m) à la même époque. Staline « suggéra » donc de couronner l’édifice d’une statue de Lénine haute de 70 m et le projet de B. Iofane fut lui-même rehaussé à 420 m. Il est clair qu’un édifice de cette taille n’aurait pu être embrassé du regard par le passant, mais tel était l’effet général recherché par l’architecture monumentale soviétique [51]. Les travaux furent interrompus par l’agression nazie contre l’URSS : l’acier, le béton et la main-d’oeuvre étaient envoyés au front. Mais, lorsque la guerre fut enfin terminée, la construction du Palais des Soviets était toujours à l’ordre du jour [52]. Or, la réalisation du Palais fut sans cesse différée, peut-être parce que les architectes en charge du projet étaient arrivés depuis longtemps à la conclusion que les rives de la Moskva ne pourraient supporter l’édifice de 7 500 000 m3, mais aussi parce que personne n’avait osé remettre en question le site choisi par Staline lui-même [53]. La mort de Staline (1953) et la « déstalinisation » lancée par Khrouchtchev au xxe congrès (1956) changèrent radicalement le cours du projet. C’est finalement dans l’enceinte du Kremlin et dans des proportions moins colossales que fut inauguré, en 1961, pour célébrer le 10e anniversaire de l’accession au pouvoir de Khrouchtchev, un édifice qui ne fut du reste pas appelé Palais des Soviets, mais bien Palais des congrès. La composition architecturale différait complètement du projet de B. Iofane, à commencer par le fait que le bâtiment était entièrement vitré, exprimant ainsi la volonté de transparence du gouvernement de Khrouchtchev [54].

Une des variantes du projet de Boris Iofane pour un Palais des Soviets à Moscou

Sur le site de la cathédrale disparue, une énorme piscine publique à ciel ouvert fut creusée, un choix qui s’explique tant par le nouveau plan urbain que par la politique de l’histoire sous Khrouchtchev [55] : cette période fut effectivement caractérisée par la construction intense de logements standardisés en béton préfabriqué dont l’une des fonctions premières était de loger les millions de déportés qui, à la suite de leur réhabilitation sous Khrouchtchev, revenaient de Sibérie [56]. Une piscine publique au centre de la ville cadrait avec ce nouvel urbanisme à visage humain. L’abandon du projet d’un Palais des Soviets pour une piscine équivalait aussi à une relecture de l’histoire du Parti imposée par Khrouchtchev : si le Palais avait été projeté, avec sa colossale statue de Lénine, comme une dédicace au « surhomme », la politique khrouchtchévienne de « déstalinisation », qui interdisait dorénavant le « culte de la personnalité », s’accommodait mieux d’une piscine destinée à l’usage et au plaisir des « petites gens ». Cette piscine, en plein coeur de la ville, avait toutefois quelque chose de surréaliste quand, en hiver, d’épaisses vapeurs blanches s’en échappaient et, gênant les automobilistes, emplissaient les rues adjacentes. La cathédrale du Christ-Sauveur allait bientôt ressurgir des limbes : trois ans après la chute de l’Union soviétique, la piscine était désassemblée en vue de sa reconstruction.

(Re)construction d’une idée nationale

L’idée de reconstruire la cathédrale du Christ-Sauveur remonte à 1989, au moment où le journal Literatournaya Rossiya commença à faire paraître des lettres de lecteurs traitant de la cathédrale. L’auteur de la première de ces lettres suggérait qu’en reconstruisant la cathédrale du Christ-Sauveur, c’est un monument aux victimes de la Seconde Guerre mondiale que l’on érigerait et il étayait cette suggestion d’une comparaison serrée entre Napoléon et Hitler. L’auteur proposait de comprendre la cathédrale comme un symbole dans lequel tous les citoyens de la Fédération de Russie (et non pas que les Russes ethniques) se sentiraient unis. Cependant, d’autres auteurs, tel Vladimir Solaoukhine, tendaient, dans les pages du même journal, à faire de la cathédrale un monument à la gloire, plus spécifiquement, de l’Église et des tsars de Russie. Il n’y avait donc pas consensus, même avant qu’elle ne soit entamée, sur le sens à donner à cette reconstruction. On retrouvera d’ailleurs plus tard, dans les discussions sur le bâtiment achevé, cette même contradiction entre une acception de la cathédrale du Christ-Sauveur comme un monument dont la vocation serait d’unir tous les citoyens de la Fédération de Russie et telle autre conception, pour qui ce monument serait dédié plus étroitement à la commémoration du passé d’un de ses peuples constitutifs, les Russes.

Ces articles seraient sans doute restés lettre morte si l’on n’avait créé, en 1989, le « Fonds pour la reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur », qui a fourni de solides assises organisationnelles au projet. Parmi les administrateurs du Fonds figuraient les noms de quelques-uns des auteurs qui avaient publié dans Literatournaya Rossiya, notamment V. Solaoukhine, mais aussi quelques nationalistes d’extrême droite notoires comme le mathématicien Igor Chafarevitch, auteur du manifeste antisémite Roussophobya. La composition de ce fonds explique pourquoi l’une des interprétations qui sera faite de la cathédrale pendant et après sa reconstruction ait été celle d’un monument à caractère surtout national, censé représenter la renaissance d’une Russie patriotique et orthodoxe. Il est probable que la fonction que le Fonds concevait alors pour la cathédrale ait même été trop nationaliste pour que la Ville de Moscou envisageât de le soutenir. C’est du moins ce qui expliquerait que, lorsque l’hôtel de ville a été convaincu de la pertinence de reconstruire la cathédrale [57], il a posé comme condition que le Fonds soit placé sous l’autorité d’un concile présidé par les représentants de l’hôtel de ville et du patriarchat orthodoxe. Ainsi, avant de s’engager officiellement, le maire de Moscou, Iouri Loujkov, et le patriarche de l’Église orthodoxe, Alekseï II, s’assuraient de ce que la cathédrale ne ferait pas l’objet de lubies d’extrême droite et qu’elle servirait la gloire de sa ville et de son Église. La reconstruction fut entreprise en 1994 et alla suffisament bon train pour qu’un an plus tard, Alekseï II pût, bien qu’elle fût encore inachevée, y célébrer le premier des services tenus dans l’enceinte. On avait espéré terminer la reconstruction à temps pour le 850e anniversaire de Moscou à l’automne 1997, ce qui aurait renforcé le caractère commémoratif de la cathédrale. Mais la chose s’est avérée impossible en raison de l’insuffisance des fonds : les fresques intérieures n’ont été achevées qu’en 1999 et on peut encore de nos jours, dans le métro ou sur le site Internet officiel de la cathédrale [58], lire des appels à la générosité du public de façon à achever, dans ses moindres détails, cette coûteuse réplique (le coût total des travaux est encore aujourd’hui tenu secret).

La reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur était étroitement liée à la quête d’une « idée nationale » dans la Fédération de Russie à la même époque, soit celle d’une idée qui fût susceptible de réunir les citoyens autour d’un projet national et de renouveller le consensus populaire autour du Kremlin [59]. La fonction traditionnelle des cathédrales dans l’histoire russe présentait des ressources importantes pour la production d’une identité nationale. L’étude de cette fonction nous ramène habituellement à l’ouvrage pionnier de Michael Chernyavsky [60] sur le nexus du pouvoir et de la religion en Russie, pays où plus de princes ont été sanctifiés que nulle part ailleurs. Selon M. Chernyavsky, la cathédrale était, en Russie tsariste, un lieu particulier où Dieu, le tsar et le peuple se sentaient réunis. Si l’on interprète de ce point de vue la cathédrale du Christ-Sauveur en Russie contemporaine, celle-ci représente un capital symbolique important. Ce capital est mis à contribution par les politiciens russes, et leur permet, à l’occasion, de polir leur image publique. Par exemple, lors des festivités du nouveau millénaire, Poutine est apparu devant les caméras de télévision dans la cathédrale. Cet événement semblait signifier, quelque temps après sa vertigineuse ascension au pouvoir, un « couronnement » du nouveau président de la Fédération de Russie. Ce couronnement élaborait symboliquement sur la relation traditionnelle entre le pouvoir et la religion dans l’histoire russe. La cathédrale du Christ-Sauveur étant traditionnellement comprise comme un lieu où le pouvoir, la religion et le peuple sont unis permet également à ces politiciens de résumer par un symbole la quête identitaire qu’ils sont chargés de promouvoir [61]. La cathédrale est un lieu dans la commémoration duquel les citoyens sont censés se sentir unis entre eux. Telle est du moins l’interprétation officielle que l’on trouve formulée en diverses pages de la très officielle Rossiiskaya gazeta [62]. La représentation générale de la cathédrale du Christ-Sauveur dans ce journal emprunte à l’archétype culturel du lieu de culte construit par la communauté au cours d’un travail collectif qui donne à sentir à ses membres le projet commun auquel ils participent. Cette représentation table sur la compréhension étymologique (traditionnelle et rhétorique) de la religion comme ce qui « recrée le lien » (religion < religare) entre les individus. Les valeurs traditionnelles (l’éthique du travail et la religion) s’avèrent utiles dans l’assertion d’une identité positive pour les Russes. Cette représentation ne s’adresse toutefois pas à tous les citoyens de la Fédération de Russie. Elle se limite aux Russes ethniques, comme l’indique clairement l’emploi très fréquent de russkié au lieu de rossiiskié dans les pages de Rossiiskaya gazeta [63]. Dans ce cas, on est en droit de s’interroger si un lieu de mémoire aussi contradictoire que la cathédrale du Christ-Sauveur parvient ou non à réunir, dans la Fédération de Russie, les peuples qui en sont constitutifs. L’image d’homogénéité suggérée par la cathédrale n’est peut-être, après tout, qu’une illusion du pouvoir. Même lorsqu’un lieu de mémoire présente une image unie de la population, il est normal que sa consommation se fasse sur des modes pluriels, selon certaines fractures plus ou moins graves dans la société ou, simplement, à l’intérieur de différents cadres sociaux.

En marge des lieux : des mémoires oubliées

L’appareil sociologique moderne offre des ressources importantes pour l’étude des cadres sociaux de la mémoire, mais la méthode du sondage et, à une autre échelle, de l’interview orale ont pour défaut commun de poser les sujets devant les lieux définis par le pouvoir. Une enquête sur les héros nationaux, par exemple, se heurtera toujours au problème que c’est le savant qui a d’abord choisi et nommé ces personnages. Or, dès lors qu’elle est mise face au lieu, la mémoire ne peut pas l’ignorer et doit forcément composer avec ce lieu et le pouvoir qu’il incarne.

La mémoire des femmes

Prenons le cas des femmes et de leur réception de la cathédrale du Christ-Sauveur. À moins qu’on aille vers elles pour les faire parler de ce lieu, les chances sont minces de les en entendre parler. La littérature [64] montre que les pratiques mémorielles des femmes diffèrent de celles des hommes non seulement dans leur façon d’organiser les souvenirs, mais dans la manière aussi de choisir ce dont elles se souviennent. Les femmes pensent la mémoire différemment. C’est banal, mais pour qui veut interpréter la cathédrale du Christ-Sauveur et, en même temps, saisir le travail de la mémoire, le genre paraît être une donnée fondamentale. Car les femmes peuvent aussi déconstruire un lieu de l’oubli comme celui de la cathédrale du Christ-Sauveur — soit l’oubli de tout ce qui, jugé trivial ou anodin, à commencer par l’univers féminin, sort du cadre de la commémoration officielle [65]. Les lieux de mémoire au féminin, fussent-ils russes, allemands ou français, sont, d’abord, ceux que les femmes ont compris. Pour l’ensemble des femmes russes avec qui l’auteur a pu s’entretenir sur ce sujet, la cathédrale du Christ-Sauveur n’est pas un lieu dans la mémoire duquel la construction de leur propre identité pourrait se jouer [66]. Ce lieu de mémoire semble être trop étroitement associé à une imagerie typiquement masculine — du fait que cette cathédrale ait été avant tout pensée comme un lieu de commémoration de la guerre de 1812, puis de la Seconde Guerre mondiale — pour que les femmes de Saint-Pétersbourg et de Moscou l’intègrent à leur expérience. Le langage culturel des lieux de mémoire en général, et russes en particulier, est peut-être en définitive un langage masculin [67] et il ne faut conséquemment pas s’attendre à ce que les femmes le parlent, à moins que le sociologue ne les y ait lui-même auparavant conviées. Considérant les époques antérieures du lieu de mémoire dont on fait l’histoire, si l’on privilégie les écrits de femmes sur la cathédrale, on focalise, du coup, sur la mémoire de femmes cultivées. Il y a donc un problème de distorsion, quel que soit l’angle choisi.

Mémoire nationale et identités régionales

Il n’est pas plus facile de mener une enquête orale sur le lieu en fonction du genre qu’il ne l’est, même au moyen d’une enquête sociologique à l’échelle nationale, de comprendre ce que le lieu signifie dans les mémoires des régions. Le problème est que l’entreprise statistique emporte avec elle, dans les régions, le concept — déjà idéologique en soi — de Fédération, de République ou d’Empire. Les nations modernes ont justement été créées grâce aux connaissances apportées par les recensements et les rapports ethnographiques [68] — la fiction géographique convoquée par l’image même de territoire accompagnant la définition de tout ensemble important d’humains [69]. Même s’ils ne sont pas tout à fait absents des Lieux de mémoire, régions et régionalismes tendent à y être évalués à partir d’un modèle vertical et centralisateur qui ne permet pas toujours de saisir l’ensemble des intérêts en jeux, dans les régions, pour la détermination du sens à donner à la mémoire. Ce point de vue ne pose pas trop de problème dans l’horizon de sens des Français, à la fois pour des raisons d’historiographie et de politique de l’histoire. Cependant, lorsqu’ils cherchent à exporter le concept vers d’autres pays tels que les États-Unis [70], le Canada [71], l’Allemagne [72] ou la Russie, les chercheurs devraient se montrer attentifs à l’approche régionaliste. Dans le cas de la Russie, plus particulièrement, cette approche des lieux de mémoire est nécessaire et concorde avec les recherches actuelles au sein desquelles la politique russe est pensée en termes de régions et de régionalismes : la politique nationale dans la Fédération de Russie ne reflète pas tant les décisions du Kremlin que la balance instable du pouvoir entre les patrons régionaux et les autorités fédérales [73].

Les identités régionales ne sont pas que des expressions de la diversité culturelle d’une nation, elles peuvent aussi représenter des éléments de résistance à l’identité nationale : une dimension qui, si elle est loin d’être inconnue des historiens, n’a cependant pas encore été suffisament explorée dans le cadre des lieux de mémoire, lors même que la connaissance des dynamiques régionales et culturelles s’avèrent indispensable à la compréhension de la mémoire nationale. Une contradiction inhérente à la cathédrale du Christ-Sauveur montre bien la dynamique fractale des lieux de mémoire. La contradiction vient de ce que la cathédrale soit étroitement associée à la religion orthodoxe et au peuple russe, alors qu’elle est censée tenir lieu de symbole d’une unité interethnique et interconfessionnelle. Une belle illustration de ce paradoxe qui existe, en Russie, entre religion et nation est donnée par un échange de lettres, issues du concours de Rossiiskaya gazeta sur une « Idée pour la Russie ». Le leader du Parti communiste et docteur en histoire, Guennady Ziouganov, dans la lettre qu’il avait adressée au concours et qui fut par la suite publiée dans la Rossiiskaya gazeta, écrivait que, pendant la conquête de Kazan par Ivan le Terrible, « les confessions et les états d’ordre (sosloviya) étaient polyethniques » et que « le gouvernement russe ne s’était pas donné pour tâche l’assimilation des peuples non russes et avait été plein de tolérance à l’endroit des différentes religions [74] ». Cette lettre de G. Ziouganov fit bondir un lecteur tatar qui répondit au leader du Parti communiste dans la sienne [75], qu’il était faux de prétendre que cette colonisation avait été pacifique. S’appuyant sur des ouvrages écrits par des historiens tatars, il soulignait la violence et les crimes commis par les Russes contre les populations tatares, au cours de cette colonisation, et donnait pour origine à cette violence « le fanatisme religieux, confinant plus souvent qu’autrement dans la haine nationale et raciale ». Selon lui, l’orthodoxie avait été un instrument de la colonisation, par les Russes, des régions de l’Est et du Sud de l’actuelle Fédération de Russie. De ce point de vue, la représentation de la cathédrale du Christ-Sauveur dans les pages de la Rossiiskaya gazeta sonne comme une vulgaire farce. La religion orthodoxe n’est qu’une des religions pratiquées dans la Fédération et elle est, dans la mémoire de ce Tatar, entachée du sang des autres peuples constitutifs de cette fédération. La cathédrale du Christ-Sauveur peut donc difficilement être un facteur de cohésion sociale. La confrontation de ces deux lettres du concours « Une Idée pour la Russie » montre comment un lieu de mémoire peut servir, pour un groupe identitaire, de ciment social et avoir, pour un autre, un effet tout à fait contraire. La tendance des instances officielles à privilégier les lieux de mémoire d’un groupe dominant (la lettre du Tatar ne fut pas publiée, mais celle de G. Ziouganov le fut), si elle s’explique par le souci d’inspirer au plus vaste ensemble possible de la population le respect des institutions, n’empêche pas le fait que, à une autre échelle, ces lieux — reçus de façon hostile, voire perçus comme une tentative de condamner à l’oubli les souffrances du passé — soient combattus par des gens qui, comme ce lecteur tatar, militent pour la reconnaissance des droits et intérêts de leur peuple [76].

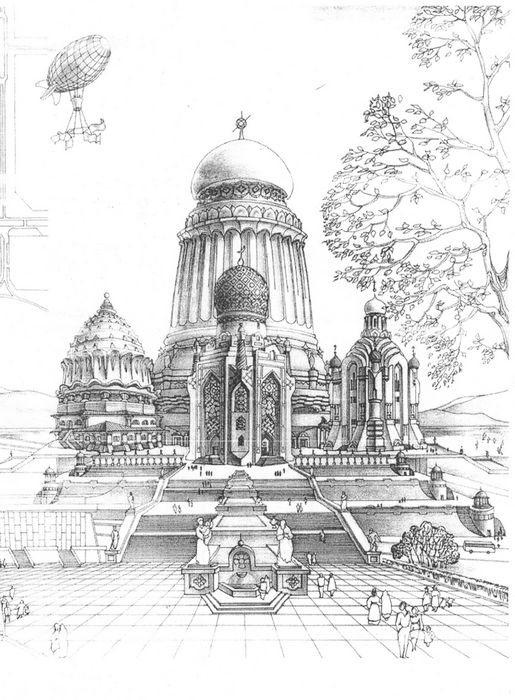

On aurait cependant tort de vouloir calquer le conflit de mémoire autour de la cathédrale du Christ-Sauveur sur les clivages ethniques ou sociaux divisant la Fédération de Russie. Il est vrai que les différents peuples qui la composent ont des intérêts souvent très différents. Mais une nation est aussi construite à travers la résolution de ces conflits d’intérêts : les gens construisent des représentations de la nation où les conflits qui traversent leur société se trouvent conciliés par des symboles [77]. Un bon exemple de ceci est sûrement la lettre d’un Russe de la région de Samara envoyée au concours « Une Idée pour la Russie » et qui propose de construire une « cathédrale de l’accord spirituel » où se réuniraient les peuples de toutes confessions dans un esprit fraternel et pacifique [78]. L’image fantastique qu’il suggère rompt avec l’architecture byzantino-russe de la cathédrale du Christ-Sauveur, rupture qui marque le refus du repli identitaire et l’ouverture à l’Autre. Cette ouverture est notamment affirmée par les trois églises qui se trouvent dans son plan architectural, une idée qui rappelle celle de A. Vitberg. Chacune de ces églises est, de toute évidence, le symbole d’une religion de la Fédération de Russie : l’une est coiffée d’une croix orthodoxe, l’autre d’un croissant musulman, tandis que la troisième, qui n’est pas clairement identifiée, est peut-être le symbole du bouddhisme, comme le suggère la ligne architecturale. Quoique gigantesque, la perspective incorpore les individus, au contraire du monumentalisme de Ton ou d’Iofane. Lorsqu’on la compare avec un projet comme celui de la « cathédrale de l’accord spirituel », on peut s’interroger sur la pertinence de la cathédrale du Christ-Sauveur comme un lieu de mémoire censé servir de symbole à une idée nationale réunissant entre eux différents peuples d’origine ethnique diverse.

Des non-lieux de mémoire

Si l’on conçoit que le problème essentiel de l’histoire des lieux de mémoire est d’étudier des lieux qui sont essentiellement ceux d’une mémoire hégémonique, on aura tôt fait de quitter les lieux pour la mémoire. Car ce que nous nommons des lieux de mémoire sont, en fait, des lieux de pouvoir ou des non-lieux de mémoire [79]. La mémoire est justement ce qui vit en marge, dans l’ignorance presque de ces lieux qui sont, eux, fruits de l’histoire politique et officielle, chronologique et événementielle, et qui ne sont donc pas oeuvres de mémoire. Nous serions porté à dire que le seul cas où le lieu survit dans la mémoire du peuple, c’est lorsque celui-ci est inversé, ironisé, parodié. Revanche du rire carnavalesque et polyglossique sur le totalitarisme de la politique officielle du passé ? Peut-être. Assurément, la mémoire se définit en dehors des lieux ou alors contre ces lieux, mais rarement par ces lieux de mémoire. Il n’est manifestement pas besoin d’être ethnologue pour comprendre qu’à Moscou la cathédrale du Christ-Sauveur ne fait pas l’unanimité. Un remontnik [80], travaillant non loin de la cathédrale, laisse entendre que l’on aurait dû construire un sauna (banya) plutôt qu’une cathédrale, parce que c’est plus hygiénique que de s’échanger des microbes en embrassant une même icône à tour de rôle. Un taxist [81], attendant son prochain client aux pieds de la cathédrale, se demande s’il s’agit bien là d’un monument à la gloire de Dieu ou à celle du maire de Moscou, Iouri Loujkov. Une vendeuse de la rue, postée sur le trottoir d’en face, laisse entendre que la piscine de Khrouchtchev était, tout compte fait, beaucoup mieux, étant donné qu’une piscine est destinée à l’usage de tous, tandis qu’une cathédrale est reservée à celui des croyants. Une babouchka, qui vend du fast food non loin de là, exprime dans une boutade la nostalgie d’un temps passé où, au moins, une certaine sécurité sociale était assurée. C’est de cette sécurité dont est sûrement emblématique la « Piscine du Palais des Soviets » qu’elle évoque. Le nom qui lui est associé — Khrouchtchev — et l’ancien appartement que cette femme possédait à cette époque lui rappellent un temps meilleur dans l’histoire de la Russie. Un étudiant, tout en mangeant son hot-dog, dit voir dans la reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur une forme de mégalomanie en fil direct avec le monumentalisme soviétique. Avec un sourire narquois, il ajoute encore quelques mots à propos de Loujkov et du mauvais goût en matière d’architecture qui règne à Moscou. « Slava Moskve ! » (gloire à Moscou).

La cathédrale de l’Accord Spirituel

Tous ces gens exerçent des professions sous-rémunérées dans la Russie d’aujourd’hui. Ils vivent dans une ville dont le maire, à leur avis, dépense les fonds publics dans des projets au goût douteux, tel l’éclairage multicolore du Grand Pont de la Moskva ou encore l’immense (et, selon plusieurs, grotesque) statue de Pierre le Grand. Ils ont connu la Russie à une époque où les plaisirs qui agrémentaient la vie quotidienne (tel banya) n’avaient pas encore été élevés au rang d’un luxe difficilement accessible. On comprend, donc, leur peu d’enthousiasme pour ce que représente, à leurs yeux, la cathédrale du Christ-Sauveur. Maintenant, les eût-on rencontrés non pas au hasard de déambulations dans le quartier Biely Gorod, mais dans le cadre d’un sondage officiel ou d’enquêtes orales professionnellement conduites, il est fort probable que l’opinion qu’ils auraient exprimée aurait été sensiblement différente. Au contraire, si, au détour d’une banale conversation, on est capable, en présence du lieu de mémoire, d’amener le sujet à exprimer ce qu’il pense de ce monument, on aura sans doute fait davantage que toute entreprise scientifique trop peu soucieuse de se dissimuler soi-même. En fait, le danger est grand que la science impose le lieu de mémoire de par le seul fait de le nommer et, ainsi, suggère au locuteur de répéter les scripts officiels. La science est un domaine de pouvoir qui évoque irrésistiblement, pour ceux qui n’en sont pas, celui des lieux. Il vaut donc mieux aborder ces derniers a priori comme des non-lieux de mémoire, si l’on veut saisir la diversité des milieux de mémoire.

La cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou

Appendices

Note sur l’auteur

Tristan Landry

Boursier (1999-2003) de la Fondation Alexandre-von-Humboldt, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et du Fonds d’aide à la recherche et aux chercheurs du Québec. Chercheur invité (1998-2003) au Centre d’études et de recherches internationales à Paris, à l’Institut d’ethnologie et à l’Institut d’études est-européennes de l’Université Libre de Berlin, il a été récipiendaire d’une bourse Humboldt European Research (2002) et du Prix Michel-Brunet (2000). Il a publié Les Pourquoi de la guerre dans les Balkans (2000) et La Valeur de la vie humaine en Russie, 1836-1936 (2001) aux Presses de l’Université Laval et à L’Harmattan. Il est aussi codirecteur, avec Clemens Zobel, de Postsocialisme, postcolonialisme et postérité de l’idéologie, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001. Il travaille présentement sur la mémoire des femmes en Russie.

Notes

-

[1]

Jean Baudrillard, « The End of the Millenium or the Countdown », Theory, Culture & Society, vol. 15, no 1, 1998, p. 1-10 ; Hermann Lübbe, « Zeit-Verhältnisse », dans Zeitphänomen Musealisierung : das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung, sous la dir. de Wolfgang Zacharias, Essen, Klartext Verlag, 1990, p. 40-50.

-

[2]

Tristan Landry, « La mémoire à l’Est ou ce qu’il en reste : les formes de la nostalgie, les rites soviétiques, la poubelle de l’histoire et les monuments de l’oubli », dans Postsocialisme, postcolonialisme et postérité de l’idéologie, sous la dir. de T. Landry et Clemens Zobel, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001, p. 7-20.

-

[3]

Maria Ferretti, « La mémoire refoulée : la Russie devant le passé stalinien », Annales Histoire Sciences Sociales, vol. 50, no 6 (novembre-décembre 1995), p. 1237-1257.

-

[4]

Barbara Wolbert, « Jugendweihe nach der Wende : Form und Transformation einer sozialistischen Initiationszeremonie », Zeitschrift für Volkskunde, no 11, 1998, p. 195-232.

-

[5]

Lothar Fritze, Die Gegenwart des Vergangenen : Über das Weiterleben der DDR nach ihrem Ende, Weimar, Cologne et Vienne, Böhlau, 1997.

-

[6]

En ex-Allemagne de l’Est, cette « Ostalgie » touche jusqu’à la culture matérielle : les objets fabriqués du temps de la RDA étant souvent jugés plus durables par les Ossis que ceux produits de nos jours. Gerd Kuhn et Andreas Ludwig, Alltag und soziales Gedächtnis :Die DDR-Objektkultur und ihre Musealisierung, Hambourg, 1997. Lire également la recension du film Goodbye Lenin ! à Internet : openDemocracy.net (12-08-2003).

-

[7]

Ilya Kabakov, Installations (1983-1995), Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1995, p. 85.

-

[8]

Jocelyn Létourneau, Passer à l’avenir : histoire, mémoire, identité dans le Québec d’aujourd’hui, Montréal, Boréal, 2000.

-

[9]

Mario Isnenghi (dir.), I luoghi della memoria, Rome, Laterza, 1997.

-

[10]

van Sas (dir.), Waar de blanke top der druinen : en andere vaderlandse herinnerigen, Amsterdam, Contact, 1995.

-

[11]

Parler de lieux de mémoire en Russie, cela suppose que l’on ait déjà clos le débat entourant l’exportation du concept de Pierre Nora en dehors de la France, ce qui est loin d’être le cas. On se souvient qu’en 1994 un numéro de la revue Le Débat avait été consacré à la question de savoir si une exportation était réalisable. Les auteurs y mettaient déjà en garde ceux qui voudraient exporter le concept contre le danger de sombrer dans une sorte de « promenade touristique dans le jardin du passé » et, ce faisant, de perdre de vue ce qui fait toute l’originalité du projet, soit la reconstruction, à travers l’inventaire des lieux, d’une organisation significative de la symbolique française. Le Débat, no 78, 1994 ; P. Nora, « L’Ère de la commémoration », dans Les Lieux de mémoire, vol. III, tome 3, sous la dir. de P. Nora, Paris, Gallimard, 1992, p. 997-1012 ; P. Nora, « La notion de “lieu de mémoire” est-elle exportable ? », dans Lieux de mémoire et identités nationales, sous la dir. de Pim der Boer et Willem Frijhoff, Paris, Gallimard, 1993, p. 9.

-

[12]

La relative prudence affichée par P. Nora quant à l’exportabilité des lieux de mémoire hors l’Hexagone aura sans doute incité Hagen Schulze et Étienne François à faire précéder l’histoire des lieux de mémoire allemands d’un travail de réflexion dont le but était de montrer que l’Allemagne était elle aussi, bien que pour des raisons historiques différentes, entrée, à sa manière, dans une « ère de la commémoration ». D’É. François, voir « Écrire une histoire des lieux de mémoire allemands : pourquoi ?, comment ? », dans Travail sur la figure, travail de la mémoire, sous la dir. de Freddy Raphaël (dir.), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1998, p. 57-66 ; « Rapport à l’histoire », dans Au Jardin des malentendus : le commerce franco-allemand des idées, sous la dir. de Jacques Leenhardt et al., Arles, Actes Sud, 1997, p. 17-24 ; Lieux de mémoire, Erinnerungsorte : d’un modèle français à un projet allemand, Berlin, Les Travaux du Centre March Bloch, cahier no 6, 1996 ; « Von der wiedererlangten Nation zur “Nation wider Willen” : kann man eine Geschichte der deutschen Erinnerungsorte schreiben ? », dans Nation und Emotion : Deutschland und Frankreich im Vergleich, 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1995, p. 93-110 ; « Nation retrouvée, “nation à contrecoeur” : l’Allemagne des commémorations », Le Débat, no 78, 1994, p. 62-70 ; É. François et H. Schulze, « Einleitung », Deutsche Erinnerungsorte, tome 1, Munich, C. Beck Verlag, 2001, p. 9-26.

-

[13]

une réflexion ex post, voir Bogumil Jewsiewicki, « Pour un pluralisme épistémologique en sciences sociales », Annales Histoire Sciences Sociales, vol. 56, no 3, 2001, p. 635-642.

-

[14]

Rancière, Les noms de l’histoire : essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, 1992.

-

[15]

T. Landry, « Histoire postmoderne russe, mémoire postsocialiste et postérité de l’historiographie soviétique », dans Les entre-lieux de la culture, sous la dir. de Laurier Turgeon, Québec et Paris, Presses de l’Université Laval et L’Harmattan, 1998, p. 219-239.

-

[16]

La nature polysémique de la mémoire est bien mise en lumière par les études portant sur la mémoire de la Shoah. Voir Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning, Cambridge, Massachussetts Institute of Technology Press, 1995 ; Lawrence Langer, Holocaust Testimonies : The Ruins of Memory, New Haven, Yale University Press, 1991 ; Judith Miller, One, by One, by One, New York, Simon and Schuster, 1990 ; James E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust : Narrative and the Consequences of Interpretation, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1988.

-

[17]

T. Landry, « La Crise du Kosov@ dans Internet », Ethnologies, vol. 22, no 2, p. 98-118.

-

[18]

Peter Krapp, « ”Screen Memory” : Hypertext und Deckerinnerung », dans Deutsche vierteljahrs Schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte : Medien des Gedächtnisses, sous la dir., de Aleïda Assmann et al., Stuttgart et Weimar, Verlag J.B. Metzler, 1998, p. 279-298.

-

[19]

Vseobshchaja perepis’ naselenija Rossijskoj Imperii 1897 g. — obshchij svod” po Imperii rezul’tatov razrabotki dannyx, vol. 1, Saint-Pétersbourg, 1905, p. 39 ; Jeffrey Brooks, When Russia Learned to Read : Literacy and Popular Literature, 1861-1917, Princeton, Princeton University Press, 1988 (1985), p. 4 ; A. G. Rasin, « Gramotnost’ i narodnoe obrazovanie v Rossii v XIX i nahale XX v. », Istoriheskie zapiski, vol. 37, 1951, p. 50 ; D. Erde, Negramotnost’ i bor’ba s nej, Sébastopol, 1926, p. 193.

-

[20]

A. G. Rasin, Naselenie Rossii za 100 let, 1811-1913, Moscou, 1956, p. 285 et suiv. ; C.∈A. Anderson, « A Footnote to the Social History of Modern Russia : the Literacy and Educational Census of 1897 », Genus, no 12, 1956, p. 166-181 ; B. N. Mironov, « Gramotnost’ v Rossii 1797-1917 godov », Istorija SSSR, no 4, 1985, p. 137-153.

-

[21]

Le réseau ferroviaire russe, qui après la Guerre de Crimée, ne se développa que lentement (1861 : 2 240km, 1865 : 3 840km), vivait dans ces années une formidable expansion (1870 :10 700km). L. M. Ivanov, « O soslovno-klassovoj strukture gorodov kapitalistiheskoj Rossii », dans Problemy social’no-ekonomiheskoj istorii Rossii, sous la dir. de L. M. Ivanov et al., Moscou, 1971, p. 323-329.

-

[22]

T. Landry, « L’alterdisciplinarité », Canadian Folklore Canadien, vol. 18, no 2, 1996, p. 157-170.

-

[23]

Sheila Fitzpatrick montre, dans Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times : Soviet Russia in the 1930s (Oxford, Oxford University Press, 1999), par le recours à des journaux personnels publiés précédemment sous la forme d’un recueil intitulé Intimacy and Terror : Soviet Diaries of the 1930s (sous la dir. de Véronique Garros, Natalia Korenevskaya et Thomas Lahusen, New York, The New Press, 1995), que l’État, dans la Russie de Staline, pénétrait pratiquement toutes les sphères de l’existence du citoyen.

-

[24]

Michel de Certeau, L’Invention du Quotidien, vol. 1 : Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.

-

[25]

James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance : Hidden Transcripts, New Haven, Yale University Press, 1990. Les lectures subversives des lieux du pouvoir sont silencieuses, à moins qu’elle ne laissent trace dans l’art (et si oui, sont-ce là encore traces de mémoire ?) ou alors sur la bande magnétique de l’ethnologue. Les lectures subversives peuvent, bien sûr, laisser parfois des traces matérielles ailleurs qu’en art et en ethnologie, comme celles analysées par Jan Assmann pour l’Égypte ancienne. J. Assman, Das kulturelle Gedächtnis : Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Munich, C. Beck Verlag, 2000 [1997].

-

[26]

T. Landry, « Russkij pat: istorija vs. pamjat », Pushkin, vol. 6, no 12, p. 32.

-

[27]

La question du caractère nécessairement téléologique de toute réflexion, d’histoire ou de mémoire, est débattue dans Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, traduit de l’allemand par Sylvie Mesure, Paris, Cerf, 1988, p. 94 ; Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, traduit de l’allemand par David Carr, Evanston, Northwestern University Press, 1970, p. 167-170 ; E. Husserl, Méditations cartésiennes et les Conférences de Paris, traduit de l’allemand, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 150-151 ; David Carr, Time, Narrative, and History, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1991 [1986], p. 29.

-

[28]

L’article de Bernard LePetit montre bien l’importance, en histoire, de trouver l’échelle appropriée à l’objet d’étude : « De l’échelle en histoire », dans Jeux d’échelles : la micro-analyse à l’expérience, sous la dir. de Jacques Revel, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, Gallimard et Le Seuil, 1996, p. 71-94.

-

[29]

Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied et Berlin, Luchterhand, 1975 [1962].

-

[30]

B. Jewsiewicki et Barbara Plankensteiner, AnSichten : Malerei aus dem Kongo (1990-2000), Vienne, Ausstellung im Museum für Völkerkunde et New York, Springer, 2001. Pour l’occasion de l’exposition, un salon et un bar furent mis en scène, car c’est là que sont montrées, en général, les toiles populaires dans cette culture. Des toiles qui, par ailleurs, font souvent acte de mémoire.

-

[31]

T. Landry et C. Zobel (dir.), Postsocialisme, postcolonialisme et postérité de l’idéologie.

-

[32]

Jean-François Bayart, L’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, p. 64.

-

[33]

Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, Paris, Albin-Michel, 1925 et La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte : étude de mémoire collective, Paris, Presses universitaires de France, 1941. I. Irwin-Zarecka, Frames of Remembrance : The Dynamics of Collective Memory, New Brunswick et London, Transaction Publishers, 1994.

-

[34]

Hue-Tam Ho Tai, « Remembered Realms : Nora and French National Memory », American Historical Review, vol. 106, no 3, 2001, p. 906-922.

-

[35]

M. Mostovski, Istoriheskoe opisanie Xrama vo imja Xrista Spasitelja v Moskve, Moscou, 1883, p. IV-IX.

-

[36]

E. I. Kiritchenko, « A. L. Vitberg », Arxitektura SSSR, no 6, 1987, p. 92-99.

-

[37]

V. L. Snegirev, Arxitektor A.L. Vitberg, Moscou et Léningrad, 1939, p. 5-12 ; « A.L. Vitberg i ego arxitekturnye raboty », Arxitektura SSSR, no 7, 1939, p. 79.

-

[38]

T. A. Slavina, Konstantin Ton, Léningrad, 1989.

-

[39]

A. A. Fedorov-Davydov, Arxitektura Moskvy posle Otehestvennoj voiny 1812 goda, Moscou, 1952, p. 7. K. Ton est à l’origine de ce que les historiens de l’art nomment aujourd’hui le style byzantino-russe, qui caractérise une bonne part de l’architecture impériale et se démarque par une fusion des principes de la composition classique avec les formes nationales de l’architecture, plus précisément celles de l’architecture médiévale religieuse byzantino-russe.

-

[40]

E. Kiritchenko et A. M. Denisov, Xram Xrista Spasitelja v Moskve : istorija proektirovanija i sozdanija sobora. Stranicy zhizni, gibeli i vozrozhdenija (1813-1997), Moscou, 1997, p. 44.

-

[41]

Le discours que prononça, à cette occasion, Alexandre III fut publié dans les Mosvovskie vedomosti, no 145, 1883, p. 1.

-

[42]

Pavel Ya. Florenski, « Xramovoe dejstvo kak sintez iskusstv », Stroitel’stvo i arxitektura Moskvy, no 6, 1988, p. 17. La vocation nationale de cette cathédrale était attestée par les peintures murales et les icônes qui furent réalisées par des artistes dont bon nombre militaient, au sein de la Société des peintres ambulants, pour une peinture nationale et populaire.

-

[43]

Dimitri Chvidkovski et Jean-Marie Pérousse de Montclos (dir.), Moscou : patrimoine architectural, Paris, Flammarion, 1997, p. 204.

-

[44]

S. O. Khan-Magomedov, « K istorii vybora mesta dlja Dvorca Sovetov », Arxitektura i stroitel’ Moskvy, no 1, 1988, p. 21.

-

[45]

V. P. Tolstoï, U istokov sovetskogo monumental’nogo ikusstva (1917-1923), Moscou, 1983, p. 42.

-

[46]

Isaak Iu. Eigel’, « K istorii postroenija i snosa Xrama Xrista Spasitelija », Arxitektura i stroitel’stvo Moskvy, no 7, 1988, p. 30.

-

[47]

V. E. Khazanoa, « Iz istorii proektirovanija Dvorca Sovetov SSSR v Moskve », Sovetskoe izobrazitel’noe iskusstvo i arxitektura, Moscou, 1979, p. 212.

-

[48]

Les participants étaient d’ailleurs nombreux : 160 projets furent soumis par des professionnels, dont 24 par des architectes internationaux, sans compter les 112 projets envoyés par des non-professionnels du bâtiment (travailleurs, membres de brigades, etc.).

-

[49]

Le jury du concours n’était composé que de trois Soviétiques, les autres provenant du monde entier, dont Gropius et Le Corbusier. N. I. M. Filiukov (dir.), Dvorec sovetov (konkursy 1931-1933 gg.) katalog-putevoditel’ po fondam Muzeja arxitektury, Moscou, 1989, p. 8 ; Catherine Cooke et Igor Kazus, Sowjetische Architekturwettbewerbe, Basel, Wiese-Verlag, 1991, p. 58-83.

-

[50]

I. Iu. Eigel’, Boris Iofan, Moscou, Stroïizdat’, 1978, p. 92, 96.

-

[51]

Comme l’a montré Vladimir Paperny, cette architecture était conçue pour priver l’individu d’une perspective d’ensemble (sur la ville, métaphore de la société) qui, elle, ne pouvait relever que de l’élite du Parti instruite des lois de l’histoire et du sens final de la lutte pour le socialisme. V. Paperny, Kul’tura dva, Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie, 1996. Sur l’esthétique soviétique, voir également notre livre La Valeur de la vie humaine en Russie (1836-1936) : construction d’une esthétique politique de fin du monde, Québec et Paris, Les Presses de l’Université Laval et L’Harmattan, 2001.

-

[52]

La station de métro près du chantier se nommera Palais des Soviets jusqu’en 1957, ensuite Kropotkinskaya.

-

[53]

Karl Schlögel, Moskau lesen : Die Stadt als Buch, Berlin, Siedler, 2000 [1984], p. 116-131.

-

[54]

Alexandre Ryabushin et Nadezhda Smolina, Landmarks of Soviet Architecture 1917-1991, Berlin, Ernst, 1992, p. 72-73.

-

[55]

Elke Fein, Geschichtspolitik in Rußland, Hambourg, Lit Verlag, 2000, p. 32-71.

-

[56]

Dimitri A. Gutnov, « L’URSS vers la ville socialiste », dans URSS 1917-1978 : La Citta, l’architettura/La Ville, l’architecture, sous la dir. de Jean-Louis Cohen et al., Paris et Rome, L’équerre, 1979, p. 362-367.

-

[57]

La reconstruction de la cathédrale s’inscrivait dans un programme de rénovation plus large de Moscou, incluant la reconstruction de la cathédrale de Kazan et celle des Portes de la Résurrection sur la place Rouge. Ce programme découlait de la résolution d’Eltsine, en date de 1992, pour la « renaissance » de Moscou. Ukaz nº 785 Prezidenta RF (16-7-1992).

-

[58]

Internet : <www.xxc.ru>.

-

[59]

Isabelle de Keghel, « Die Moskauer Erlöserkathedrale als Konstrukt nationaler Identität : Ein Beitrag zur Geschichte des “patriotischen Konsenses” », Osteuropa, vol. 49, no 2, 1999, p. 145-159.

-

[60]

Michael Chernyavsky, Tsar and People : Studies in Russian Myths, New York, Yale University Press, 1969 (1961). L’ouvrage d’Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies : A Study in Medieval Political Theology (Princeton, Princeton University Press, 1957) a beaucoup inspiré M. Chernyavsky.

-

[61]

Au moins en 1996, au moment où une commission avait été mise sur pied par Eltsine, suite à sa difficile réélection, pour enquêter sur une « idée nationale ». Dans une interview que l’auteur a faite avec lui, en mai 2000 à Moscou, l’académicien Alexandre Roubtsov, le chercheur élu par cette commission, a dit n’avoir jamais reçu la subvention promise par le Kremlin, et ce, parce que les résultats auxquels il est arrivé n’ont pas plu à l’équipe d’Eltsine. Dans la première partie de son rapport, A. Roubtsov concluait que l’on ne pouvait pas imposer une idée nationale par le haut et suggérait, au contraire, d’observer, sur un plan microsocial, le discours déjà ruminant.

-

[62]

Que ce soit dans les articles ayant précédé la reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur, ceux couvrant l’état des travaux ou dans les lettres de lecteurs publiées dans le cadre du concours « Une Idée pour la Russie ». Sur la quête d’une idée nationale en Russie et le concours de la Rossijskaja gazeta, voir Boris Orlov, « Russland auf der Suche nach einer neuen Identität », Osteuropa, no 5, 1999, p. 470-485 ; Gehrard Simon, « Auf der Suche nach der “Idee für Russland” », Osteuropa, no 12, 1997, p. 1169-1189 ; Christine Uhlig, « Nationale Identitätskonstruktionen für ein postsowjetisches Russland », Osteuropa, no 12, 1997, p. 1191-1203 ; Andreï Ignatow, « Russland : eine “nationale Idee” per Preisausschreiben », Osteuropa-Archiv, no 12, 1997, p. 484.

-

[63]

La lettre gagnante du concours « Une Idée pour la Russie » parle des Russes et non pas de l’ensemble des citoyens. Guri Soudakov, « Shest’ principov russkosti, ili kogda v Rossii pojavitsja praznik datskogo korolevstva », Rossijskaja gazeta, 17 septembre 1996, p. 4.

-

[64]

Sur la mémoire des femmes, voir, entre autres, Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon (dir.), L’Histoire sans les femmes est-elle possible ?, Paris, Éditions Plon-Perrin, 1998, p. 115-127 ; Michèle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion,1998.

-

[65]

Sur le genre en Russie, voir Catriona Kelly, Refining Russia : Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, New York, Oxford University Press, 2001.

-

[66]

Sur la construction narrative de l’identité en Russie, voir Laura Engelstein et Stephanie Sandler (dir.), Self and Story in Russian History, Londres, Cornell University Press, 2000.

-

[67]

Karen Hageman, “Mannlicher Muth und Teutsche Ehre” : Nation, Militär und Geschlecht zur Zeit der Antinapoleonischen Kriege Preußens, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2002, p. 617 ; Jean H. Quataert, Staging Philosophy : Patriotic Women and the National Imagination in Dynastic Germany, 1813-1916, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001.

-

[68]

Uli Linke, « Power Matters : The Politics of Culture in German Folklore Scholarship », History and Anthropology, vol. 9, no 1, 1995, p. 1-26 ; Peter Holquist, « To Count, to Extract, and to Exterminate : Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia », dans A State of Nations : Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, sous la dir. de Ronald Grigor Suny et Terry Martin, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 111-144 ; Nathaniel Knight, « Science, Empire, and Nationality : Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845-1855 », dans Imperial Russia : New Histories for the Empire, sous la dir. de Jane Burbank et David L. Ransel, Bloomington, Indiana University Press, 1998, p. 108-141.

-

[69]

Georg Elwert, « Deutsche Nation », dans Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, sous la dir. de Bernhard Schäfers et Wolfgang Zapf, Opladen, Leske-Budrich, 2001 [1997], p. 127-137.

-

[70]

John Bodnar, Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century, Princeton, Princeton University Press, 1992. Dans ce livre, J. Bodnar analyse la dynamique existant entre ce qu’il appelle les expressions « officielles » et « vernaculaires » de la mémoire nationale aux États-Unis.

-

[71]

Marie Carani (dir.), Des lieux de mémoire : identité et culture modernes au Québec (1930-1960), Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1995 ; Thomas H. B. Symons (dir.), The Places of History : Commemorating Canada’s Past/Les Lieux de la mémoire : la commémoration du passé du Canada, Ottawa, Société royale du Canada, 1997.

-

[72]

Rudy Koshar, Germany’s Transient Pasts : Preservation and National Memory in the Twentieth Century, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998 ; Reinhard Alings, Monument und Nation : Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal-Zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918, Berlin, de Gruyter, 1996.

-

[73]

Karl Stoner-Weiss, Local Heroes : The Political Economy of Russian Regional Governance, Princeton, Princeton University Press, 1998 ; Joan Debardeleben et al., Beyond the Monolith : The Emergence of Regionalism in Post-Soviet Russia, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997.

-

[74]

Guennady Ziouganov, « Muki centralizma », Rossijskaja gazeta, 30 janvier 1997, p. 5.

-

[75]

Cette lettre ne fut pas publiée. Nous tenons à remercier le journaliste Mikhaïl Kouchtapine de nous avoir donné accès aux archives de la Rossiiskaya gazeta. ARG vx2378g (25-02-1997).

-

[76]

Les Tatars forment la plus importante minorité ethnique de la Fédération de Russie (3,8 %).

-

[77]

Alon Confino, « Collective Memory and Cultural History : Problems of Method », American Historical Review, vol. 102, no 5, 1997, p. 1400.

-

[78]

ARG vx 2192c (18-02-1997).

-

[79]

Les lecteurs des ouvrages de Dominick LaCapra ou encore les admirateurs de Claude Lanzmann savent déjà ce qu’est un non-lieu de mémoire. Pour les autres, rappelons qu’un non-lieu de mémoire ne peut être vraiment compris que par voie de l’esthétique. Nous renverrons, à titre indicatif, aux exemples donnés par Andreas Huysen, « Monument and Memory in Postmodern Age », dans The Art of Memory: Holocaust Memorials in History , sous la dir. de J. E. Young, Munich, Prestel Verlag, 1994, p. 11 et ss. Voir également Reinhard Koselleck, L’expérience de l’histoire, Paris, Gallimard, 1997 p. 135-160 et Peter Reichel, L’Allemagne et sa mémoire, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 95 ss.

-

[80]

De remont, rénovation. Donc, ouvrier qui rénove.

-

[81]

Le taxist utilise sa propre voiture pour arrondir les fins de mois.

List of figures

Paquet de cigarettes de marque Prima Nostalgya

Alekseï Belaev, Le Christ est ressuscité !

Auteur inconnu.

Une des variantes du projet de Boris Iofane pour un Palais des Soviets à Moscou

La cathédrale de l’Accord Spirituel

La cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou