Abstracts

Résumé

Le photojournaliste est un personnage dépourvu d’éthique. L’une des raisons habituellement invoquées pour justifier cette opinion tient à la diffusion non autorisée d’images d’accidents de voiture, d’incendies et autres désastres. La production et la publication d’images inconvenantes au regard des personnes directement affectées par le drame est jugée contraire à l’éthique. Mais la raison économique l’emporte sous la pression d’un vaste marché qui ne cesse de réclamer semblables images. Le caractère public des informations entre en conflit avec la dimension privée de la peine éprouvée par les proches et les victimes d’une tragédie. Si le drame est ressenti comme une affaire privée, sa gravité, elle, justifie son passage dans la sphère publique. En prenant appui sur les travaux du photographe américain James Nachtwey, nous proposons d’étudier ce paradoxe que le photojournalisme tente de justifier éthiquement.

Abstract

Photojournalists have no ethics. One reason for this has to do with the unauthorized distribution of pictures of car accidents, fires, and other disasters. The production and publication of photographs that are unseemly with regard to the people directly affected by the tragedy are deemed unethical. But economic motives win out under the pressure of a huge market that constantly clamours for such images. The public nature of the news conflicts with the private dimension of the pain felt by the victims of a tragedy and their relatives – a tragedy that is felt to be a private affair, but is serious enough to justify its entering the public sphere. With American photographer James Nachtwey’s work as an example, this paper aims to investigate this paradox that photojournalism tries to justify ethically.

Article body

Dès les années 1930, à la faveur des premiers débats publics d’importance sur l’« indécence » de la photographie de presse, le secteur du photojournalisme – photographes, éditeurs, rédacteurs de manuels d’apprentissage, premiers historiens de l’image de presse – s’interroge sur son éthique. Déjà, la représentation de la violence et de l’horreur, au même titre que les diverses violations de la vie privée, ce en quoi les photojournalistes sont à l’époque réputés maîtres, irritent la sensibilité des contemporains. Des codes de déontologie officieux commencent alors à baliser l’exercice de la profession, que la quête de la photo choc et du profit ne cesse cependant de remettre en cause. La représentation de l’horreur est tolérée si la situation photographiée est reconnue comme un événement d’intérêt public. On peut photographier l’horreur, à la condition toutefois que les motivations soient moralement acceptables. Le droit à l’information dédouane ainsi le photojournaliste du déshonneur qu’il inflige parfois à autrui. Cette prérogative du photojournaliste est historique. Or, ce privilège, le photographe américain James Nachtwey s’en prévaut à dessein, comme en témoigne la publication en 1999 de L’Enfer, un imposant recueil réunissant des reportages photographiques réalisés au cours des années 1990 en Roumanie, en Somalie, en Inde, au Soudan, en Bosnie, au Rwanda, au Zaïre, en Tchétchénie et au Kosovo. Dans cet article, nous proposons une lecture de l’oeuvre photographique de Nachtwey que nous examinons à l’aune des principes éthiques régulant la pratique du photojournalisme. C’est sur cette toile de fond teintée de bons sentiments qu’il convient d’observer les images de Nachtwey réalisées dans un contexte où la pratique du photojournalisme et du reportage participe de l’action humanitaire. Manifestation d’un devoir d’ingérence ? Expression d’une compétence artistique ? Il serait inopportun de trancher puisque telle est la singularité de l’oeuvre de Nachtwey que d’abolir toute ligne de partage entre positions éthiques et considérations esthétiques. Or, cet amalgame pose problème. Moralisation des conduites esthétiques ou esthétisation des postures morales ? L’oeuvre de Nachtwey exacerbe cette ambiguïté endémique de l’histoire du photojournalisme de type compassionnel.

Éthique et photojournalisme

Les considérations éthiques sont indissociables des développements techniques, culturels et institutionnels du photojournalisme tels qu’ils surviennent dans l’entre-deux-guerres[1]. Dès l’époque en effet, on esquisse les fondements d’une éthique de la profession qui fournit le socle aux actuels codes de déontologie du photojournalisme[2]. Destinés à préserver le contrat moral liant le photographe, l’éditeur et le public, les principes cardinaux de cette éthique sont de deux ordres. Le premier a trait à la crédibilité des images. Pierre angulaire de la probité journalistique, la crédibilité de la représentation photographique doit impérativement être assortie d’une foi inébranlable en l’authenticité de celle-ci. D’où les nombreuses proscriptions touchant l’ensemble des opérations techniques et éditoriales susceptibles de lui porter atteinte. Toute forme d’intervention directe sur la réalité qui soit de nature à en modifier le caractère, de même que tout type de manipulation des contenus visuels effectuée a posteriori font par conséquent l’objet d’interdictions formelles. Mettre en scène une situation à des fins esthétiques et pédagogiques ou pour des raisons strictement pratiques est interdit.

Le respect de l’intégrité du réel est un principe canonique du photojournalisme orthodoxe. Il suffit d’observer, s’il fallait s’en convaincre, la virulence avec laquelle on sanctionne les fautifs. Edgar Roskis rapporte le cas de cette photographie d’Edward Keating publiée le 20 septembre 2002 dans le New York Times. L’image montre un garçonnet de six ans jouant avec un pistolet en plastique aux abords d’une épicerie située à Lackawanna dans l’État de New York. Le commerce où figure une affiche portant l’inscription « Arabian Foods » est fermé suite à une perquisition du FBI. L’arrestation effectuée trois jours plus tôt de membres présumés d’une cellule dormante du réseau al-Qaïda explique la présence du photographe sur les lieux. En vertu de sa « politique d’intégrité journalistique », la rédaction du New York Times a retiré de ses éditions ultérieures l’image de Keating après qu’elle eût appris que la photographie en question avait été posée (Roskis, 2003). Même les portraits posés sont suspectés de violer les règles éthiques du photojournalisme. Frank Hoy nuance toutefois cette opinion en arguant qu’il est illusoire de penser que les portraits posés enfreignent l’éthique photojournalistique, tout comme il est erroné de croire en l’absolue contingence de la photographie d’actualité. Il arrive, soutient l’auteur, que le recours à la pose soit motivé par une nécessité d’ordre éthique (1986 : 92-93). Hoy fournit l’exemple du portrait d’une mère tenant entre ses mains, à l’attention du photographe, une photographie de son fils disparu.

Ce refus d’appliquer de manière rigoriste les principes déontologiques défendus par les associations professionnelles et les rédactions est partagé par John Merrill qui, dans un texte intitulé « A Sound Ethics for Photojournalism » et paru en 1976, invite à remettre en cause ces principes, précisément pour des raisons éthiques. C’est ainsi qu’il recommande, pour des motifs relevant de la bonne foi ou du bon goût, de mettre en scène un événement passé, de tenir secrète l’existence de certaines images ou l’identité de certaines personnes, voire de les supprimer de l’image. Toutes ces effractions doivent cependant être commises au nom d’une éthique supérieure (ibid. : 186-189). La dernière recommandation de Merrill, soit celle consistant à modifier l’aspect d’une image par la suppression d’un ou plusieurs de ses éléments, vise l’intégrité physique de la photographie. Or, de l’avis des signataires de codes de déontologie, mais également des auteurs d’ouvrages spécialisés sur le photojournalisme qui, pour la plupart d’entre eux, dédient un chapitre aux questions d’éthique[3], cela est de nature à miner la crédibilité de l’image. On qualifie d’ailleurs de falsification toute intervention physique ou informatique visant à modifier le contenu de l’image par suppression, ajout ou altération de ses composants.

Les développements des outils informatiques et de la photographie numérique ont rendu à ce point sensible ce problème de la retouche qu’une déontologie spécifique à cette évolution technologique a été formulée dans les années 1990. C’est ainsi qu’en 1991, le conseil d’administration de la National Press Photographers Association formule un énoncé de principe sous le titre « Digital Manipulation Codes of Ethics » visant à baliser l’usage de la retouche en matière de pratiques numériques. Or, ce texte ne fait que réitérer les règles applicables à la photographie analogique, mais en insistant plus particulièrement sur le respect de l’intégrité physique de l’image, condition essentielle à sa probité journalistique. De même, comme le rapporte Dona Schwartz (1999) au sujet du code d’éthique adopté par le quotidien Minneapolis Star Tribune suite à une affaire de falsification numérique[4], les seules manipulations informatiques autorisées sont celles que l’on accepte déjà dans le domaine de la photographie analogique : correction des tonalités et des coloris, restauration d’une ligne ou d’une forme, élimination de la poussière, recadrage. Les opérations traditionnellement effectuées en chambre noire demeurant la référence absolue, il est ainsi permis de supprimer un élément de l’image en recadrant la scène, mais il est proscrit d’éliminer ce même élément au moyen d’une application informatique. L’omission de divulguer toute opération de cette nature constitue une faute professionnelle que l’on sanctionne parfois sévèrement[5].

Le second ordre de considérations à caractère éthique a trait à la représentation de la douleur des autres. Cet aspect de la pratique photojournalistique nous oriente d’emblée vers les travaux de James Nachtwey où la monstration des sujets – victimes, indigents et laissés pour compte – procède d’une posture morale, comme nous le verrons plus avant. Les questions morales soulevées par l’enregistrement et la présentation publique du désarroi d’autrui animent le secteur du photojournalisme depuis les années 1930 bien qu’aucun code de déontologie dûment constitué n’encadre alors l’exercice du métier. La popularité de la presse tabloïd dans l’entre-deux-guerres, la prédilection du lectorat pour le fait divers, l’accroissement du nombre de photographes et, en conséquence, la vive concurrence que sont alors appelés à se livrer photojournalistes, éditeurs et magnats de la presse illustrée provoquent dérives et excès en matière de respect de la vie privée, de décence et de bon goût, autant d’aspects que les mentors du photojournalisme somment à l’époque de prendre en compte. Constatant les inclinaisons sensationnelles d’une presse illustrée qui reproduit sans sourciller des photographies de victimes de meurtres et d’accidents, Roscoe Ellard soutient que la diffusion publique de celles-ci ne saurait être justifiée sans l’assurance qu’un bénéfice pédagogique ou humain y soit associé (Ellard, Mills Jr et Vitray, 1939 : 388). Ces images dérangent si bien qu’il devient impératif de pondérer l’outrage qu’elles produisent par quelque justification à caractère moral. À propos des images d’Arthur Fellig, alias Weegee, photographe de faits divers, Alain Buisine fait justement remarquer que ses portraits de criminels violemment éclairés au flash « qui fait toute la lumière sur l’âme damnée et corrompue des gangsters » (1996 : 10) sont assortis d’une valeur sanitaire. Ces images de malfrats morts criblés de balles font en effet oeuvre de « salubrité publique » (l’expression est de Weegee).

Le photojournaliste est un personnage dépourvu d’éthique, telle est cependant la conviction du public des années 1930 qui, nourri des représentations négatives véhiculées par le cinéma, se méfie de lui. L’une des raisons invoquées pour expliquer cette suspicion du public tient à la diffusion non autorisée d’images d’accidents de voiture, d’incendies et autres désastres (Featherstonhaugh, 1939 : 154). La production et la publication d’images inconvenantes au regard des personnes directement affectées par le drame sont jugées contraires à l’éthique. Mais la raison économique l’emporte sous la pression d’un vaste marché qui ne cesse de réclamer semblables images. Le caractère public des informations entre en conflit avec la dimension privée de la peine éprouvée par les proches et les victimes d’une tragédie. Si le drame est ressenti comme une affaire privée, sa gravité, elle, justifie son passage dans la sphère publique. Tel est le paradoxe que le photojournalisme tente de justifier éthiquement. Les tragédies humaines sont une « ressource naturelle » que les médias se doivent d’exploiter avec circonspection. C’est l’opinion d’observateurs qui, tels McCall et Rhode, conçoivent l’exercice du métier comme « une intrusion publique dans un domaine où la peine éprouvée ne peut être que privée » (1961 : 211). Cette observation anticipe celle de Susan Sontag sur la dimension prédatrice de l’acte photographique :

Photographier les gens, c’est les violer, en les voyant comme ils ne se voient jamais eux-mêmes, en ayant d’eux une connaissance qu’ils ne peuvent jamais avoir ; c’est les transformer en quelque chose que l’on peut posséder de façon symbolique.

(1983 : 28)

On comprend de ce passage que la photographie est viol d’intimité autant que violation de propriété. Un blessé de la route pourra être photographié s’il est dans l’espace public, c’est-à-dire sur la chaussée, dans sa voiture ou sur une civière, mais non à l’intérieur de l’ambulance ou à l’hôpital qui sont considérés comme des lieux privés. Dans le même ordre d’idées, l’état de santé d’une personnalité publique, soit-il intéressant d’un point de vue historique, est privé, à moins que sa cause ne soit accidentelle ou criminelle, auquel cas il devient public, du fait de sa dimension événementielle (Kobre, 1980 : 316). « Lorsque la vie privée rencontre l’histoire, on doit s’incliner et écarter le droit commun », explique Bernard Edelman (2001 : 173)[6].

Devoir de présence

L’événement est un parfait alibi éthique en ce qu’il transforme en oeuvre d’utilité publique une image par ailleurs condamnable pour son indécence. C’est ainsi que la valeur pédagogique, éducative ou informative d’un événement justifie la publication d’images autrement déclarées préjudiciables pour les sujets représentés. La valeur utilitaire d’une photographie sensationnelle dédouane son auteur de la violence de son geste. Les représentations de tragédies – accidents de la route, incendies, catastrophes aériennes – sont d’autant plus louables qu’elles sont porteuses de valeurs humanistes à travers la représentation de gestes de bravoure, de courage et de compassion posés par les équipes d’urgence. Selon cette logique, le summum en matière de comportement éthique de la part du photographe de presse consiste à secourir d’éventuels blessés plutôt que de les photographier. C’est ce que montre une image où l’on voit Nachtwey prêtant assistance à Greg Marinovich, tandis qu’à l’arrière-plan on transporte le reporteur Ken Oosterbroeks mortellement atteint d’une balle[7]. Or, il a bien fallu qu’un autre photographe, en l’occurrence Juda Ngwenya de l’agence Reuters, agisse en tant que tel pour que l’on obtienne une image de cette belle marque d’abnégation[8]. Ce « devoir de représentation » est en quelque sorte revendiqué dans l’image même à travers la figure de Joao Silva qui enregistre le sauvetage.

James Nachtwey incarne exemplairement ce personnage mythique du reporteur téméraire et héroïque, totalement dédié à l’enregistrement des situations de crise. Photographe à l’agence Black Star de 1980 à 1985, membre de la coopérative Magnum de 1985 à 2001, James Nachtwey crée en septembre 2001, avec Alexandra Boulat, Ron Haviv, Gary Knight, Antonin Kratochvil, Christopher Morris et John Stanmeyer, l’agence VII, afin d’assurer une meilleure couverture des guerres, catastrophes et crises humanitaires. La fondation de l’agence VII répond à la nécessité de réhabiliter les fonctions critiques et sociales rattachées à la photographie de guerre, une pratique associée aux épisodes les plus valorisés de l’histoire du photojournalisme. Véritable figure de l’abnégation, Nachtwey correspond parfaitement à cette description du reporteur-photographe, ce stoïcien du temps présent, que fournit Michel Letellier dans un article intitulé « L’impassible photographe » paru en 1910 :

Quand le ciel déchaîne la tempête, quand la terre tremble, quand les cratères s’enflamment et que les gens terrifiés courent hagards et blêmes vers un salut incertain, lui, ferme, au milieu de la commotion générale, garnit son Kodak et s’en va, pour l’édification et l’instruction du monde, prendre des vues de ces spectacles grandioses dans leur terrible déploiement.

(Cité par Chéroux, 2001 : 307)

De même, Nachtwey aurait sans nul doute suivi l’injonction d’un instructeur du Signal Corps, les services photographiques de l’armée américaine – « quand vous [les photographes] photographiez une bataille, vous devez faire partie de la bataille » (Moeller, 1989 : 284) –, tant est impérative pour lui la nécessité de photographier le drame au plus près. Nulle surprise que la célèbre devise de Robert Capa – « Si vos photographies ne sont pas réussies, c’est que vous n’êtes pas assez près » – figure en exergue du film War photographer que Christian Frei lui consacre en 2001. Ce documentaire, où l’on accompagne Nachtwey lors de ses reportages, cultive ce culte de la proximité absolue au moyen d’une micro-caméra installée sur le dessus de l’appareil photo qui montre l’index du photographe qui appuie sur l’obturateur en même temps que les scènes qu’il photographie. Par le truchement de ce dispositif, le spectateur fait pour ainsi dire corps avec le photographe. Cette incorporation subjective du spectateur à l’acte d’enregistrement le situe dans une proximité inédite avec le drame, en même temps qu’elle lui fait ressentir cette césure protectrice que l’appareil introduit entre le sujet et l’horreur. Évoquant les conditions de réalisation des images qu’elle a prises dans les camps de la mort, Margaret Bourke-White décrit ainsi ce rôle d’interposition salutaire joué par l’appareil :

L’usage de l’appareil photographique était presque un soulagement. Il intercalait une mince barrière entre moi et l’horreur devant moi. Les gens me demandent souvent comment il est possible de photographier de telles atrocités. Je devais couvrir mon esprit d’un voile pour travailler.

(1963 : 259)

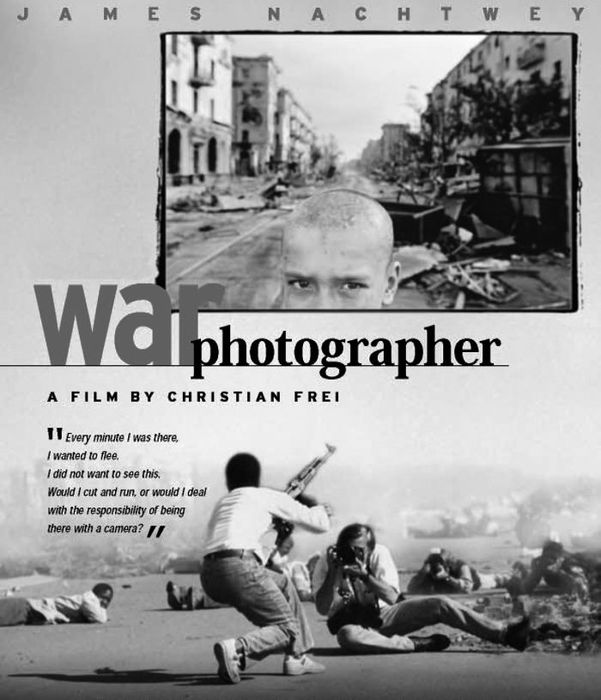

La publicité du film War Photographer montre James Nachtwey assis par terre, et non pas couché à plat ventre comme ses collègues que l’on aperçoit à l’arrière-plan, plus exposé donc que les autres au danger, plus près surtout de ce milicien armé, point de convergence de l’attention médiatique, que le photographe enregistre en légère contre-plongée. L’arrière-plan enfumé, la présence de gravats, le recours au monochrome, qui inscrit la représentation dans le registre d’une orthodoxie documentaire et, bien entendu, la phrase de Nachtwey, à laquelle les guillemets confèrent le statut de témoignage, procèdent d’une éthique et d’une esthétique de la photographie de guerre, comme l’indique explicitement le titre du film. Quant à la photographie qui chapeaute cette scène – une image de 1995 prise en Tchétchénie –, elle atteste la maîtrise technique de Nachtwey, sa singularité d’auteur, son mérite, mais également sa prédilection pour la photographie analogique, procédé canonique de la profession, ici exprimé par le signalement ostensible des marges du négatif dont le liséré irrégulier révèle la matérialité brute. Cette mise à nu du matériau photographique vise à rappeler que le photojournalisme implique un savoir-faire dans le traitement des images, ce sur quoi le film de Frei insiste particulièrement dans une séquence où Nachtwey, préparant les épreuves de son exposition individuelle au International Center of Photography à New York, guide son tireur dans le choix des tonalités les plus appropriées. Dans le film, la photographie qui fait l’objet des plus délicates et savantes attentions est, à quelques détails près, identique à celle reproduite sur l’affiche. Conférant une dimension artisanale aux épreuves d’exposition, ces manipulations sont présentées comme la marque d’une compétence exclusive au professionnel de l’image, une prérogative, on le devine, étrangère au photographe amateur actuel, adepte du cliché numérique couleur.

Figure

Affiche du film War Photographer de Christian Frei, Suisse, 2001, 96 min.

L’Enfer

Dédié aux personnes qu’il a photographiées tout au long de cette décennie, L’Enfer est préfacé par Luc Sante qui reconnaît en Nachtwey l’héritier des pionniers de la photographie de guerre – Roger Fenton, Alexander Gardner, Timothy O’Sullivan (Nachtwey, 1999 : 9). L’introduction de Sante est apologétique, conformément aux conventions du genre. Mais ce panégyrique, s’il vise à inscrire le nom de Nachtwey au panthéon des plus remarquables photographes de guerre, est surtout l’occasion de décliner les plus illustres valeurs morales associées à la pratique de la photographie de guerre. C’est ainsi que l’on précise d’emblée la position antimilitariste de Nachtwey qui, ni neutre ni partisane envers l’un ou l’autre des belligérants, prend la défense des victimes. Nachtwey est décrit comme un témoin dont la parole, si elle ne saurait se substituer à celle jamais audible de la victime, vaut comme traduction de la douleur de l’autre. Nachtwey est le porte-voix de ceux que l’on réduit au silence et L’Enfer la caisse de résonance de la souffrance du monde. À la froide statistique, Nachtwey oppose le drame de l’individu. À l’inconfort de la lassitude compassionnelle, il répond par la monstration crue et répétée de l’outrage. Le travail de Nachtwey se déploie sous le signe de la nécessité et de l’utilité. Il n’est en rien « glamour » (c’est le terme employé par Sante). Le photographe est assimilé à un missionnaire au corps cicatrisé et à l’âme résiliente. Pour autant, ses images sont savamment composées, car Nachtwey ne saurait faire autrement, assure l’écrivain. À ceux qui reprocheraient à Nachtwey de tirer profit du malheur d’autrui, Sante répond qu’il n’est pas de ceux que la vue de la douleur, du traumatisme et de la famine rend incompétent. Le texte de Sante est remarquable en ce qu’il décline avec force et conviction le répertoire des qualités morales du photojournaliste de guerre – honnêteté, compassion, dénonciation – de même que celui des attributs de l’image éthiquement correcte : représentation non fardée de l’horreur, clarté descriptive, composition rigoureuse.

Dans L’Enfer, les images ont largement préséance sur les informations écrites. Aucune légende n’accompagne les images qui occupent l’intégralité de l’espace éditorial. Il faut, pour obtenir quelques indications contextuelles, se référer à la liste des illustrations reproduite en fin de volume, et se livrer à un exercice de manipulation plutôt périlleux compte tenu de son poids et de son imposant gabarit. Cette scission entre le texte et les images s’impose à l’évidence comme une réfutation de la forme magazine où l’image est rarement dissociée de tout contenu textuel. L’Enfer se présente sous les espèces d’un livre de photographies[9], un mode de diffusion complémentaire au magazine et à l’exposition, auquel les photographes ont notamment eu recours pour dénoncer les affres de la guerre : This is War ! (1951) et I Protest (1967) de David Douglas Duncan, Vietnam Inc. (1971) de Philip Jones Griffith, The Destruction Business (1971) de Don McCullin. La simple énumération des lieux où s’est rendu Nachtwey indique d’emblée le répertoire des sujets traités : conflits armés, épurations ethniques, déplacements de réfugiés, génocide. Ce registre thématique subordonne le travail de Nachtwey au genre canonique de la photographie de guerre, l’une des pratiques les plus commentées de l’histoire du photojournalisme. La photographie de guerre, en raison des valeurs morales qu’elle véhicule – témérité, bravoure, abnégation, engagement –, s’est de fait imposée comme le principal créneau de la photographie événementielle. Les pionniers du photojournalisme – Gardner, O’Sullivan, Brady, Fenton –, de même que les figures emblématiques de ce genre – Capa, McCullin, Griffith, Caron –, ont tous photographié la guerre. Le photojournaliste mythique est de fait un reporteur de guerre et les chefs-d’oeuvre du photojournalisme se rapportent pour la plupart d’entre eux à des actions militaires. La guerre a contribué à légitimer le photojournalisme en lui conférant le titre d’auxiliaire privilégié de l’histoire événementielle. Pour autant, la photographie de guerre, au regard de la masse totale des clichés produits en temps de conflit, n’est que très rarement une image événementielle. Les moments d’éclats et autres épiques acmés constituent en réalité des exceptions figuratives que l’histoire du photojournalisme a exagérément valorisées comme autant d’avatars photographiques du tableau d’histoire. Or, ce que la photographie de guerre montre en vérité, ce sont des situations sans véritable qualité événementielle : les préparatifs des opérations, l’attente des garnisons, les déplacements de matériel et de personnes, les décombres, voire les loisirs des soldats, mais peu ou pas les combats. C’est que la photographie achoppe à représenter la guerre dans sa quintessence événementielle. De sorte que l’essentiel des représentations photographiques de la guerre se rapporte à la périphérie géographique et temporelle de l’événement. « À peine la photographie a-t-elle tourné son objectif vers la guerre qu’elle s’impose d’autres priorités. Elle furète en périphérie », constate Laurent Gervereau (2001 : 64)[10]. Plus que la bataille au front, c’est la vie dans les tranchées que l’on photographie. Plus que l’assaut, c’est l’attente qui fournit les sujets les plus susceptibles d’être photographiés. Même dans les années 1930, alors que l’économie visuelle de l’information est arrivée à maturité, la photographie échoue à représenter exemplairement les combats. Ils sont inadéquatement représentés – trop près, trop loin, trop tard –, de sorte qu’il n’en résulte aucune image véritablement épique. La guerre n’est manifestement pas très photogénique. Si la photographie paraît peu apte à produire une image édifiante de la guerre héroïque, elle excelle en revanche dans la monstration de ses horreurs : victimes, cadavres ou exactions. C’est que la représentation photographique des atrocités procède non pas d’une mise en récit des événements, mais bien plutôt du plat constat des états, séquelles et sévices infligés au corps. Le protocole figuratif de l’archive médicale pourra alors être utilisé afin que la photographie puisse, froidement et cliniquement, exposer l’image de la blessure au regard scrutateur.

Si, pour des raisons de décence ou à des fins de propagande, la discrétion s’impose dans la représentation des morts, on reproduit des images montrant des corps lointains et non identifiables, des croix, des biens personnels, des armes, en somme des métonymies du drame[11]. Les représentations les plus troublantes demeurent certainement ces portraits photographiques « en catastrophe » qui, des gueules cassées de la Grande Guerre jusqu’aux âmes brisées de l’épuration ethnique, exhibent la douleur des autres. Ce qui est troublant dans ces images, c’est l’inscription à l’intérieur même d’un code de représentation réputé valorisant – le portrait – d’une violence antithétique à la vocation du genre. Indissociable de l’essor de la bourgeoisie, le portrait constitue un mode de symbolisation privilégié depuis les tout débuts de la photographie. Le succès commercial du portrait photographique a largement contribué, et cela avec l’invention du daguerréotype, à populariser le genre, si bien que la pratique du portrait est rapidement devenue le lieu d’expression d’intentions diverses, dont celle de produire une image socialement favorable et pérenne du sujet. L’espace scénique du studio de photographie, tel qu’il se codifie au Second Empire, avec ses toiles peintes qui recréent l’ambiance aristocratique du xviiie siècle très prisée par la bourgeoisie, est habituellement rempli d’accessoires propres à expliciter l’appartenance du modèle à la classe dirigeante. Si la présence des accessoires dans le studio – livres, fauteuils, oeuvres d’art – permet de reconstituer les intérieurs bourgeois, elle vise principalement à consacrer l’espace du studio comme le lieu d’élaboration d’une fiction sociale. La formalisation dans les années 1880 du portrait judiciaire, laquelle s’est notamment caractérisée par la suppression de tous les codes de valorisation du portrait de studio, condition essentielle à l’instauration d’une image « accusatrice »[12], rappelle, en la court-circuitant, la fonction laudatrice du portrait photographique. Que celui-ci fournisse le cadre conceptuel aux photographies des grands blessés de la guerre souligne, tel un repoussoir, la violence subie par les sujets de la représentation.

Morales du regard

Dans les remerciements qui figurent à la toute fin de L’Enfer, Nachtwey exprime sa gratitude envers le « soutien logistique et moral » apporté, entre autres, par les organisations humanitaires suivantes : le Comité international de la Croix-Rouge, CONCERN, CARE, Médecins du Monde, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNICEF, Médecins Sans Frontières. Il est fréquent que les photojournalistes accompagnent les organisations non gouvernementales (ONG) lors des missions humanitaires. Ceux-ci bénéficient ainsi de la logistique des organisations internationales et se déplacent sur les lieux de conflits à moindres frais. Comme le souligne Edgar Roskis, la photographie humanitaire est née de ce nouvel « assistanat » du photojournalisme à l’égard des ONG. Roskis distingue cette forme de photojournalisme qui émerge dans les années 1970 de celle pratiquée dix ans plus tôt :

Lorsque dans les années soixante un Don McCullin ou un Raymond Depardon débarquait au Biafra, il ne parlait pas d’humanitaire. Il s’en allait photographier la guerre toute crue, sans fard, sans habillage caritatif.

(1995 : 44)

La critique de Roskis porte autant sur la dimension caritative de la photographie humanitaire, laquelle risque de subordonner la photographie au rôle d’auxiliaire des ONG, que sur l’encadrement logistique fourni par celles-ci, une entrave à l’autonomie du photojournaliste. Comment, dans ce contexte, assurer l’indépendance intellectuelle, morale et politique de la photographie humanitaire vis-à-vis des attentes des ONG « commanditaires » ? De l’avis de Roskis, cette incorporation « morale » du photojournaliste humanitaire, qui n’est somme toute pas très différente de celle, militaire, qui balise la couverture médiatique des actuels conflits armés, est étrangère au photographe de guerre des années 1960. Selon cette logique, il est anachronique sinon abusif de définir James Nachtwey en tant que photographe de guerre. Dans sa préface au recueil, Luc Sante tente de résoudre cette contradiction en qualifiant Nachtwey de photographe « antimilitariste », situant d’emblée son travail dans une perspective militante qui, pour dire la paix, doit montrer la guerre[13].

À propos de la présentation française de la célèbre exposition humaniste « The Family of Man » organisée en 1955 par Edward Steichen, Roland Barthes, dans un court texte intitulé « La grande famille des hommes », a constaté l’échec de la photographie à montrer l’histoire. La préparation de l’exposition « The Family of Man », produite par le Museum of Modern Art à New York, débute en 1951, en pleine guerre froide. Dans ce contexte, il importe que la photographie soit perçue comme un langage universel, tout à la fois consensuel et lénifiant. Réunissant des images réalisées aussi bien par des photographes réputés que par des amateurs, l’exposition a l’ambition d’illustrer les rapports que l’homme entretient avec lui-même, sa famille, sa communauté et le monde entier[14]. La critique de Barthes porte en premier lieu sur l’idéologie de cette exposition qui moralise et sentimentalise l’espèce humaine en soulignant, par-delà les particularités ethniques, économiques et culturelles des personnes photographiées, ses présumés fondements communs : l’amour, la naissance, le travail, la mort. L’exposition laisse ainsi entendre, selon Barthes, qu’il y a au fond de chaque être une « nature » identique, une unité morale qui « revient à postuler une essence humaine » (1970 : 174). Cela conduit l’auteur à identifier un dessein spiritualiste accentué dans l’exposition par des citations d’auteurs réputés, des proverbes « primitifs » et des extraits de l’Ancien Testament. De cette critique en découle une autre qui s’adresse plus particulièrement à l’image photographique dépourvue en l’occurrence de tout caractère événementiel. Recourir à la photographie pour « redire la mort ou la naissance n’apprend, à la lettre, rien », affirme Barthes (ibid. : 175). Celui-ci critique la photographie pour son incapacité à traduire l’historicité des injustices dont certains individus et communautés sont en vérité les victimes. Cette faillite de la photographie à révéler la teneur en drame des réalités historiques est également au fondement d’une réserve que Barthes exprime à l’endroit d’une exposition présentée en 1955 à la galerie d’Orsay à Paris et réunissant cette fois des images d’horreur. Si les images montrent des horreurs, elles échouent à faire en sorte que nous les éprouvions, rapporte Barthes. La raison en est que les photographes ont « surconstruit l’horreur », comme l’exprime Barthes, par des contrastes, une composition trop savante, des rimes formelles ou autres analogies qui nous dépossèdent de notre jugement[15]. Les intentions esthétiques trop manifestes du photographe annihilent le choc que nous devrions ressentir. Ces images se distinguent des oeuvres peintes qui, par telle majoration, exagération ou artifice rhétorique, sollicitent plus efficacement les affects – Barthes cite en exemple la peinture d’histoire impériale – ; elles diffèrent également des « photographies d’agence », lesquelles touchent par leur littéralité. Ce sont d’ailleurs les seules photo-chocs de l’exposition, estime Barthes. Les images de presse font en ce sens ressentir que « le fait surpris éclate dans son entêtement, dans sa littéralité, dans l’évidence même de sa nature obtuse » (ibid. : 107). On déduit de ce commentaire que les images spontanées, amateurs ou esthétiquement pauvres sont les plus à même d’introduire « au scandale de l’horreur » (ibid.).

La dignité humaine est précisément ce que Nachtwey cherche à rétablir par la réalisation d’images mettant en scène des actes restaurateurs d’humanité. Cette perspective rejoint la conception de l’action humanitaire telle que décrite par Rony Brauman, fondateur de Médecins Sans Frontières :

L’action humanitaire est celle qui vise, sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques, à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer l’homme dans ses capacités de choix.

(1995 : 9)

Les travaux portés par cette ambition sont ceux où des intervenants humanitaires, mais également des réfugiés, sont montrés posant des gestes de compassion à l’endroit de personnes mourantes. Prises au Soudan et en Somalie, ces images sont celles où l’on aperçoit, entrant dans le champ de l’image, des pieds de personnes soignantes, des mains affairées à administrer les derniers soins et des gestes de désignation, autant d’indices patents de l’action humanitaire. Ces gestes, s’ils s’inscrivent dans le registre des actions humanitaires, procèdent moins du don que de l’échange en ce qu’ils situent le sujet dans la perspective d’une économie transactionnelle de nature caritative[16]. Dans cette photo de Nachtwey, le coupon à l’en-tête de l’UNICEF, où figure le descriptif des besoins nutritifs et médicaux de cette personne, unit exemplairement deux mains, toutes deux précédées d’un bracelet, l’un décoratif, l’autre médical, produisant ainsi une curieuse impression de réciprocité. Cette apparente symétrie constitue de toute évidence le sujet de cette photographie qui, plus que de documenter crûment un état de grande détresse, comme on le rencontre du reste dans d’autres images de Nachtwey, met plutôt l’accent sur une dynamique relationnelle. La mise en représentation de cet échange, inéquitable malgré son apparente symétrie, permet d’inclure, au sein d’une image unique, une polarité typique de l’action humanitaire. Plutôt que de montrer les équipes d’intervention, d’une part, et les destinataires de l’action humanitaire, d’autre part, Nachtwey a réuni ces mondes somme toute disjoints à travers cette métaphore de la transaction. Cette solution figurative a entre autres avantages celui de lier ontologiquement et narrativement ces réalités qu’il importe, si ces images devaient nous persuader de la légitimité des actions humanitaires, de montrer solidairement. C’est par la représentation d’une économie de la compassion que Nachtwey propose de résoudre les deux écueils observés par Roland Barthes, le refoulement de l’histoire par l’humanisme d’une part, la dénégation de l’horreur par les conventions esthétiques d’autre part.

Le photographe de presse est un personnage investi d’une mission morale qui se manifeste sous la forme d’un devoir de présence face à l’événement. C’est là, dans ce face à face avec l’événement qui, rappelons-le tout même par simple précaution, est non pas tant une réalité objective qu’une formation discursive, que s’exprime la probité éthique du reporteur-photographe. Une intégrité morale que les membres de la profession transmuent en talent artistique en honorant par moult prix et récompenses les auteurs des images les plus emblématiques d’un fait d’actualité récent, essentiellement des photographies de guerre, d’horreur et de catastrophes. Le mérite de Nachtwey a maintes fois été reconnu par l’attribution de prestigieux prix de photojournalisme – World Press Photo Award, Robert Capa Medal, Infinity Award. Promues au titre de « chefs-d’oeuvre » du photojournalisme, ses images soulèvent inévitablement l’épineuse question de la destination des honneurs. Car que récompense-t-on exactement en décernant semblables récompenses ? Le photographe, l’image ou l’événement ? Si le photographe est le destinataire des honneurs, l’est-il pour son engagement éthique, sa probité journalistique ou son talent et ses habiletés esthétiques ? L’image est-elle primée en raison de sa valeur informative et testimoniale ou à cause de ses propriétés formelles et narratives ? Il apparaît en tout cas que, dans le domaine du photojournalisme, les qualités morales du photojournaliste se sont substituées à la compétence esthétique de l’artiste comme critère d’excellence[17].

Appendices

Note biographique

Vincent Lavoie

Vincent Lavoie est professeur au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Au croisement des études photographiques, de l’esthétique et de l’histoire de l’art, ses recherches portent sur les représentations visuelles contemporaines de l’événement, plus particulièrement sur la persistance du modèle photojournalistique dans les symbolisations actuelles du temps présent. Celles-ci ont donné lieu à la publication d’ouvrages et d’essais interrogeant la nature des rapports que la photographie entretient avec l’histoire des arts visuels et des médias. Il est membre régulier du Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire Figura.

Notes

-

[1]

Voir ces quelques titres : Kinkaid (1936 : 263-266) ; Price (1932 : 9-11) ; Featherstonhaugh (1939 : 153-159) ; Ellard, Mills Jr et Vitray (1939 : 385-401).

-

[2]

Voir notamment le « NPPA Code of Ethics » disponible sur le site de la National Press Photographers Association. En ligne : http://www.nppa.org/professional_development/business_practices/ethics.html (page consultée le 26 janvier 2009). Pour ce qui concerne les questions légales, voir Sherer (1996 : 91).

-

[3]

McCall et Rhode (1961 : 206-224) ; Edom (1976 : 184-189) ; Hoy (1986 : 241-254 ; 92-93) ; Kobre (1980 : 306-330) ; Evans (1997 : 271-286) ; Parrish (2002 : 283-306).

-

[4]

Voir également Mitchell (1992).

-

[5]

Les cas de sanctions sont nombreux. Signalons toutefois cet exemple rapporté notamment par André Gunthert à propos d’une image d’Adnan Hajj prise lors d’un raid sur Beyrouth en août 2006. Mise en ligne le 5 août, cette photographie siglée Reuters montre une vue de la capitale libanaise où s’élève, à gauche, une colonne de fumée présentant un motif répétitif trahissant une retouche. Dans un communiqué du 7 août, Reuters, qui assure faire preuve « d’une tolérance zéro pour toute image retouchée », informe qu’elle a retiré les 920 photographies de Hajj de sa banque d’images, et qu’elle cesse toute relation avec lui. A. Gunthert, « L’affaire Adnan Hajj : première manipulation emblématique de l’ère numérique », Archives de la recherche en histoire visuelle, 8 août 2006. En ligne : http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/08/08/204-laffaire-adnan-hajj (page consultée le 6 mars 2009).

-

[6]

À défaut, c’est-à-dire que lorsque le sujet ne rencontre que lui-même en dehors de toute forme d’événementialité, celui-ci jouit d’une protection juridique sans précédent. C’est tout le problème du droit à l’image, cette présomption selon laquelle chaque personne dispose sur son image d’un droit exclusif, talon d’Achille du photojournalisme actuel.

-

[7]

En ligne : http://flickr.com/photos/87436847@N00/277334839/ (page consultée le 25 février 2009).

-

[8]

Je remercie Julie-Ann Latulippe, étudiante à la maîtrise en études des arts au département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal, qui, à la faveur d’un travail réalisé dans le cadre du séminaire « Théories esthétiques et arts visuels » que j’ai animé à l’hiver 2008, m’a informé de l’existence de cette image. Pour d’autres clichés du même événement, voir en ligne : http://digitalfilmmaker.net/Bang/photographers_frame.html (page consultée le 27 janvier 2009).

-

[9]

Sur l’histoire de cette forme, voir Badger et Parr ([2005] 2007).

-

[10]

Voir également Gervereau (2006). Sur la rhétorique des images de guerre, voir Saouter (2003).

-

[11]

Selon Joëlle Beurier, les premières images de cadavres de la Première Guerre mondiale sont reproduites dans L’Illustration le 26 septembre 1914, et sont exclusivement les corps des soldats ennemis. Concernant les pertes françaises, l’auteure décline un ensemble de représentations photographiques métonymiques qui suggèrent le drame sans le montrer explicitement. L’illustration graphique (Illustrated War News, Illustrierte Zeitung, Kriegsnummer) abonde cependant en imageries sensationnelles et spectaculaires. Ce type de représentation s’inscrit dans la perspective des nombreux invariants iconographiques de la guerre héroïque et permet de pallier le plat mais cru constat de la représentation photographique. Le refoulement de la mort, aussi bien dans le dessin que dans la photographie, est toutefois constaté à partir de la fin de 1915. Voir Beurier (2001 : 64 et 2007).

-

[12]

Le terme renvoie à l’ouvrage de Christian Phéline consacré à la genèse du portrait judicaire (1985).

-

[13]

Pour un bref historique des imageries pacifistes et une analyse plus détaillée de l’ouvrage antimilitariste illustré Guerre à la guerre (1925) d’Ernst Friedrich, voir Offenstadt (2001 : 271-275).

-

[14]

Quelques chiffres : 2 millions d’images consultées, 503 photographies retenues en provenance de 68 pays, 9 millions de spectateurs. En 2004, « The Family of Man » a été inscrite au Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO. Voir Sandeen (1995) et Back et Schmidt-Linsenhoff (2004).

-

[15]

« C’est qu’en face d’elles, nous sommes à chaque fois dépossédés de notre jugement : on a frémi pour nous, on a réfléchi pour nous, on a jugé pour nous ; le photographe ne nous a rien laissé » (Barthes, 1970 : 106)

-

[16]

En ligne : http://www.time.com/ time/ daily/ special/ photo/ inferno/ sudan2.html (page consultée le 25 février 009).

-

[17]

Seymour Topping, administrateur du prix Pulitzer de 1993 à 2002, estime que le courage du photographe constitue le principal critère d’appréciation et que cela conduit à privilégier les images susceptibles de démontrer cette qualité. Le nombre important de photographies lauréates représentant des situations de crise est, selon lui, la conséquence de cette prédilection pour les démonstrations de courage. D’après une interview conduite par Shik Kim et Smith (2005 : 309).

Références bibliographiques

- Back, J. et V. Schmidt-Linsenhoff (dir.) [2004] : The Family of Man 1955-2000. Humanism and Postmodernism : a Reappraisal of the Photo Exhibition by Edward Steichen, Marbourg, Jonas Verlag.

- Badger, G. et M. Parr, [(2005) 2007] : Le Livre de photographies : une histoire, Volume 1 (Volume 2), Londres, Phaidon.

- Barthes, R. [1970] : Mythologies, Paris, Seuil.

- Beurier, J. [2001] : « Voir ou ne pas voir la mort », dans T. Blondet-Bisch, R. Frank, L. Gervereau et A. Gunthert (dir.), 62-69 ;

- Beurier, J. [2007] : Images et violence 1914-1918. Quand Le Miroir racontait la Grande Guerre…, Paris, Nouveau monde éditions.

- Blondet-Bisch, T., R. Frank, L. Gervereau et A. Gunthert (dir.) [2001] : Voir/Ne pas voir la guerre. Histoire des représentations photographiques de la guerre, Paris, BDIC/Somogy.

- Bourke-White, M. [1963] : Portrait of Myself, New York, Somon & Schuster.

- Brauman, R. [1995] : L’Action humanitaire, Paris, Flammarion.

- Buisine, A. [1996] : « Weegee : la sacralisation du fait divers », La Recherche photographique, no 16, 10-15.

- Chéroux, C. [2001] : « Mythologie du photographe de guerre », dans T. Blondet-Bisch, R. Frank, L. Gervereau et A. Gunthert (dir.), 310-311.

- Duncan, D. D. [1951] : This Is War, New York, Harper & Brothers ;

- Duncan, D. D. [1968] : I Protest, New York, New American Library.

- Edelman, B. [ 2001] : Le Droit saisi par la photographie, Paris, Flammarion.

- Edom, C. C. [1976] : « A Matter of Ethics », dans C. C. Edom (dir.), 184-189 ;

- Edom (dir.) [1976] : Photojournalism. Principles and Practices, Dubuque, W. C. Brown Company Publishers.

- Ellard, R., J. Mills Jr, et L. Vitray [1939] : « Photography and the Law, Libel, Ethics, Copyrighting », Pictorial Journalism, New York, McGraw-Hill Book Company Inc., 385-401.

- Evans, H. [1997] : « From print to Page Ethics », Pictures on a Page. Photojournalism, Graphics and Picture Editing, Londres, Pimlico, 271-286.

- Featherstonhaugh, D. [1939] : « Ethics », Press Photography with the Miniature Camera, Boston, American Photographic Publishing Company, 153-159.

- Frei, C. [2001] : War Photographer, film en couleurs, Suisse, 96 min.

- Gervereau, L. [2001] : « Introduction », dans T. Blondet-Bisch, R. Frank, L. Gervereau et A. Gunthert (dir.), 14-25 ;

- Gervereau, L. [2006] : Montrer la guerre ? Information ou propagande, Paris, Isthme éditions.

- Griffith, P. J. [1971] : Vietnam Inc., New York, Collier Books.

- Gunthert, A. [2006] : « L’affaire Adnan Hajj : première manipulation emblématique de l’ère numérique », Actualités de la recherche en histoire visuelle, École des hautes études en sciences sociales. En ligne : www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/08/08/204-laffaire-adnan-hajj (page consultée le 26 janvier 2009).

- Hoy, F. P. [1986] : Photojournalism. The Visual Approach, Englewoods Cliffs, Prentice-Hall Inc.

- Kinkaid, J. C. [1936] : « Ethics », Press Photography, Boston, American Photographic Publishing Co., 263-266.

- Kobre, K. [1980] : « Photographing Within the Bounds of Law and Ethics », Photojournalism. The Professionals’s Approach, Sommerville, Curtin and London Inc., 306-330.

- McCall, F. H. et R. B. Rhode [1961] : « The News Photographer and the Law », Press Photography. Reporting with a Camera, New York, The Macmillan Company, 206-224.

- McCullin, D. [1971] : The Destruction Business, Londres, Open Gate.

- Merrill, J. C. [(1936) 1976] : « A Sound Ethics for Photojournalim », reproduit dans C. C. Edom (dir.), 186-189.

- Mitchell, W. J. [1992] : The Reconfigured Eye, Visual Truth in the Post-Photographic Era, Cambridge, The MIT Press.

- Moeller. S. D. [1989] : Shooting War : Photography and the American Experience of Combat, New York, Basic Books.

- Nachtwey, J. [1999] : L’Enfer, « Introduction » de L. Sante, Paris, Phaidon ;

- Nachtwey, J. [2000] : James Nachtwey – Testimony (exposition), ICP–International Center of Photography, New York, 23 mai au 23 juillet.

- Offenstadt, N. [ 2001] : « L’image contre la guerre. Autour d’Ernst Friedrich », dans T. Blondet-Bisch, R. Frank, L. Gervereau et A. Gunthert (dir.), 270-275.

- Parrish, F. S. [2002] : « Ethics and Taste », Photojournalism. An introduction, Belmont, Wadsworth/Thomson Learning, 283-306.

- Phéline, C. [1985] : L’Image accusatrice, Paris, Association de la critique d’art contemporaine, no 17.

- Price, J. [1932] : « Ethics », News Photography, New York, Industries Publishing Company, 9-11.

- Roskis, E. [ 1995] : « Vers un photojournalisme assisté ? », Contrejour, n° 4 (« La photographie humaniste »), avril ;

- Roskis, E. [2003] : « Quand le reportage photographique devient une marchandise », dans V. Lavoie (dir.), Maintenant. Images du temps présent, Montréal, Mois de la Photo à Montréal, 278-289.

- Sandeen, E. J. [1995] : Picturing an Exhibition: The Family of Man and 1950s America, Albuquerque, University of New Mexico Press.

- Saouter, C. [2003] : Images et Sociétés : le progrès, les médias, la guerre, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

- Schwartz, D. [1999] : « Objective Representation: Photographs as Facts », Picturing the Past. Media, History and Photography, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, coll. « The History of Communication », 158-181.

- Sherer, M. D. [1996] : Photojournalism and the Law. A Practical Guide to Legal Issues in News Photography, Durham, National Press Photographers Association.

- Shik Kim, H. et C. Z. Smith [2005] : « Sixty Years of Showing the World to America, Pulitzer Prize-Winning Photographs, 1942–2002 », Gazette: The International Journal for Communication Studies, vol. 67, no 4, 309.

- Sontag, S. [1983] : Sur la photographie, Paris, Denoël-Gonthier.

List of figures

Figure

Affiche du film War Photographer de Christian Frei, Suisse, 2001, 96 min.