Abstracts

Résumé

Cet essai a été écrit pour accompagner une exposition photographique consacrée à l’un des plus beaux monuments d’architecture de Syrie, construit par la princesse ayyubide Dayfat Khatun à Alep au début du xiiie siècle. Afin de rendre l’édifice compréhensible, la description physique des lieux est doublée d’une interprétation de la disposition spatiale des volumes architecturaux et des éléments décoratifs. Les trois inscriptions monumentales de l’édifice sont exploitées pour en tirer les éléments sémantiques nécessaires à la compréhension des oppositions fondamentales articulant les lieux : clôture/ouverture, obscurité/lumière, bas/haut, devoir/vouloir, pouvoir/savoir… Au passage, l’analyse d’un rébus figuratif permet d’accéder à un message relatif à l’illumination mystique par la lumière divine. L’analyse sémiotique résout ainsi l’une des énigmes de l’histoire de l’architecture orientale.

Abstract

This essay has been written in order to accompany a photographic exhibition devoted to one of the most beautiful architectural monuments of Syria, built by the ayyubid princess Dayfat Khatun in Aleppo (Syria) at the beginning of the thirteenth century. In order to make sense out of the building, the physical description of the place has been coupled with an interpretation of spatial arrangement, architectural volumes and decorative items. The three monumental inscriptions of the building have been used in order to extract the semantic elements necessary to the comprehension of the main oppositions articulating the place : closure/openness, darkness/light, obligation/volition… Meanwhile, the analysis of a figurative rebus allows access to a message pertaining to the mystical illumination by divine light. Semiotic analysis resolves thus one of the enigmas of oriental architectural history.

Article body

Trois monuments font la parure d’Alep […]. Le Firdaous, fondation de la belle-fille de Saladin, est un des plus délicats monuments de Syrie. Les grands murs de sa cour, ornés à mi-hauteur d’un bandeau inscrit, les hautes arcades qui l’entourent, le bassin central ombragé aujourd’hui d’une treille légère, lui donnent un charme très prenant et durable…

Maurice Dunand, De l’Amanus au Sinaï, 1953

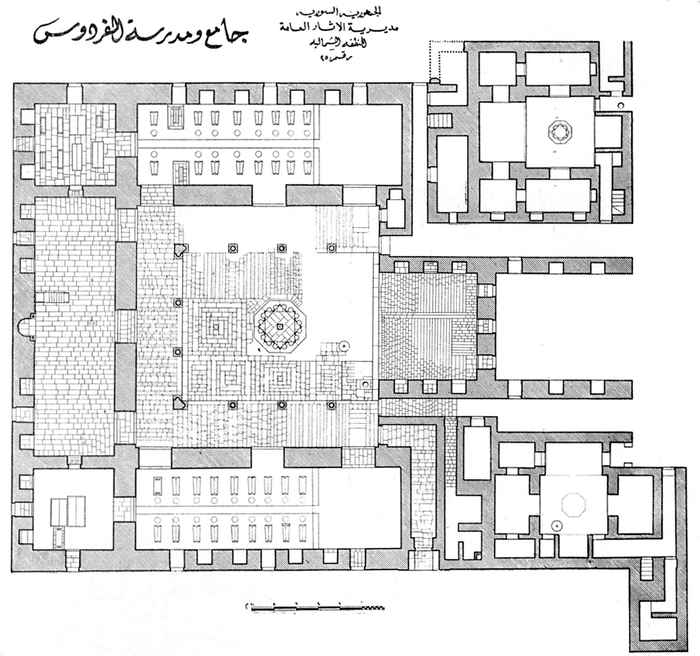

Illustrations 1-2

Remarques liminaires

Depuis quelques années, Madrasat al Firdaws demeure fermée en dehors des heures de prière. Pour visiter cette mosquée, il faut se présenter dix à quinze minutes avant l’heure de l’une des cinq prières quotidiennes, ce qui suppose que l’on connaisse ces horaires. Le visiteur dispose d’un laps de temps limité : on lui demandera de s’arrêter pendant la prière, et l’on fermera rapidement après celle-ci.

Les photographies réunies ici ont été faites dans de telles conditions, au cours de deux courtes visites accomplies au printemps 1995 et à l’automne 2002, dates entre lesquelles il y eut quelques changements, repérables entre les photographies. Toutes les prises de vue sont faites à main levée : au cours de telles visites, il n’est pas facile de mettre un trépied en batterie. Il en résulte des contraintes fortes d’ouverture de diaphragme, de temps d’exposition et de profondeur de champ. Ce sont des contraintes que nous assumons volontiers. Elles donnent aux images une allure particulière.

Encore habitées de manière privée, certaines parties du complexe architectural ne sont pas ouvertes à la visite. Il n’en sera question ni dans le texte ni dans les photographies. Ce discours à deux registres ne sera donc que partiel.

Notons enfin que ce texte ne se veut pas être une description de type archéologique ou stylistique. L’architecture est visée en premier lieu. Il sera question de formes, de lumière, de disposition des éléments les uns en fonction des autres, de l’interaction de ces éléments entre eux, et des effets de sens qu’ils peuvent avoir avec les textes qui y ont été inscrits dès la fondation. Notre attention sera centrée sur les domaines des formes et du sens.

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

1. Du nom et de l’implantation

Paradoxalement, la Madrasat al Firdaws, oeuvre architecturale majeure de l’époque ayyubide, est aujourd’hui presque absente de l’imaginaire aleppin. Certes, on trouvera, parmi les habitants de la vieille ville, des personnes sachant nommer le quartier d’al Fardôs, auquel ils seraient capables de rapporter l’ancienne mosquée du même nom. Mais celle-ci est confondue avec d’autres mosquées locales, toutes ces vieilles pierres étant amalgamées, renvoyées à une lointaine époque passée et commodément indéterminée.

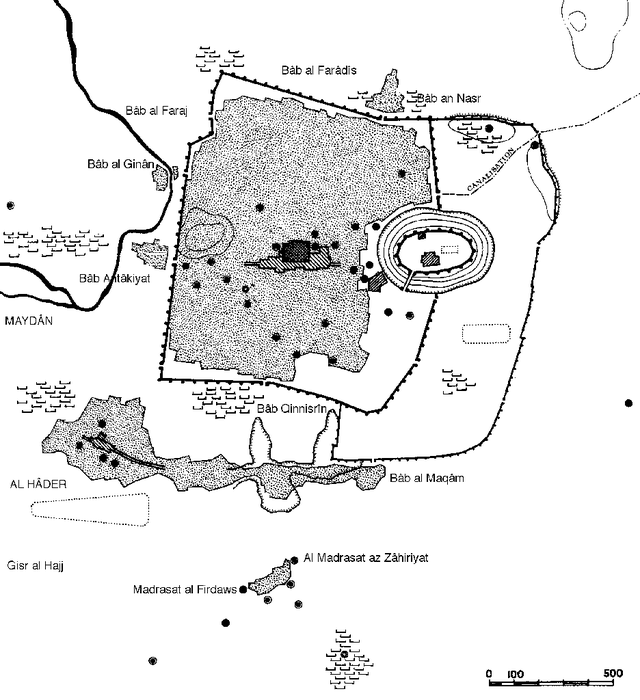

On serait en droit de se demander si le quartier doit son nom à la mosquée ou si, à l’inverse, la mosquée ne devrait pas son nom à un lieu-dit préexistant. La question demeure indécidable au regard des sources. Nous savons qu’au xiiie siècle le mur d’enceinte d’Alep était percé d’une porte des Paradis (Bâb al Farâdîs) et d’une porte des Jardins (Bâb al Ginâne), ces deux désignations renvoyant au jardin du paradis dont la mosquée porte le nom. Seule la deuxième porte subsiste en partie à l’angle occidental avancé de l’ancien tracé, là où la rivière Quwayq passait à proximité immédiate du rempart, irriguant de nombreux jardins et alimentant une noria dont le bassin de retenue autorisait la pêche... La porte des paradis, que les textes permettent de situer entre Bâb al Faraj (Porte de la Délivrance) et Bâb an Nasr (Porte de la Victoire), s’ouvrait plus au Nord, dans une direction où la mémoire écrite des chroniques ne situe ni jardins, ni vergers aux pieds des murs urbains. Ce qui ne manque pas de nous intriguer à propos de cette dénomination plurielle, à moins que l’appellation ne se rapportât alors aux vergers situés plus en amont sur la rivière et auxquels l’on se rendait en sortant par cette porte.

Toujours est-il que la madrasa du paradis est implantée au sud-ouest d’Alep, près des portes de Bâb Qinnasrîn et de Bâb al Maqâm (ainsi dénommée en raison de Maqâm Ibrahîm, mausolée d’Abraham, l’ami biblique et coranique de Dieu : la tradition veut qu’Abraham ait vécu ici quelque temps), là où la vallée du Quwayq s’élargissait en jardins paradisiaques, à proximité immédiate du faubourg détaché d’al Hâder, lieu où les nomades, tant arabes que turkmènes, dressaient leurs tentes lorsqu’ils séjournaient près de la grande ville. C’est d’ailleurs le sens étymologique du terme Hâder, dérivé de Hadar, radical désignant les sédentaires par opposition aux nomades. Maydân al Fayd, la grande esplanade (inondable par temps de crue) des manoeuvres de cavalerie, était à portée de flèche, face à la porte d’Antioche. Une nouvelle ville se dessinait là hors les murs, malgré le caractère temporaire et saisonnier de son affluence. À la place des tentes, de véritables quartiers construits en matériau dur se dressaient. Aujourd’hui, on ne parle plus du Hâder d’Alep, mais du quartier de Kallâseh (four à chaux) et de son extension d’al Fardôs.

Illustration 7

Les inscriptions de la ville sont aussi muettes que les chroniqueurs à propos de l’origine de l’appellation Madrasat al Firdaws. Seul le bandeau calligraphié courant au tiers supérieur de la façade, à la naissance de la voûte facettée couronnant le portail, nous fournit une piste : de part et d’autre de l’arête droite de l’ébrasement, on lit : « ... entrez au paradis, vous et vos conjoints... ». Ces mots, extraits de la sourate 43 du Coran, dite « AzZukhruf » (le Décor), font partie des versets 68-69-70-71 intégralement gravés (le verset 72 serait également présent, caché par la maison parasite collée à la façade) dans une belle graphie monumentale se détachant « en champlevé ». Protégé des intempéries par l’ébrasement de la voûte, un segment du bandeau calligraphié révèle que le fond en était peint d’un beau bleu profond couleur de lapis-lazuli, sur lequel le jaune rougeâtre du calcaire dur d’Alep prenait des tons de vieil or. Combiné avec la simplicité géométrique des volumes, ce bandeau continu n’est pas sans rappeler l’ornement brodé sur la vêture de la Ka’bat : c’est vers cette époque que se stabilise le décor du cube sacré mecquois. Un tel rapprochement se justifie d’autant plus que, pour les auteurs contemporains, le bandeau calligraphié se disait Tirâz, terme ayant le même radical que tatrîz, c’est-à-dire « broderie ». Le Tirâz d’al Firdaws est l’un des premiers gravés. Il commence ainsi :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Ô mes serviteurs, n’ayez pas peur ce Jour-là. Ne vous affligez pas. Ceux qui croient en nos signes demeurent soumis (muslimîn). Entrez au paradis, vous et vos conjoints, vous serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes ; tout ce que l’on peut désirer et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez immortels.

Coran 43 : 68-71

Illustration 8

Illustration 9

Le positionnement des versets coraniques sur l’édifice, en particulier celui du terme « entrez » sur la façade près du portail, et celui du terme « paradis » à la suite dans l’embrasure de ce même portail, établit un lien direct avec le nom École du paradis donné à l’établissement. Dans le Coran, le terme Firdaws apparaît deux fois : malgré son origine persane, il était déjà arabisé au point d’être perçu comme faisant partie de la langue. Cependant, ce n’est pas le terme Firdaws qui est utilisé dans le passage gravé sur la façade, mais le terme Jannat, qui désigne à la fois les jardins et le paradis. Si un tel choix a été effectué par la commanditaire, c’est que le passage cité est porteur d’autres contenus auxquels elle tenait. On pensera à la mention des conjoints entrant ensemble au paradis, alors qu’elle était déjà veuve. Si la promesse d’immortalité se retrouve dans les inscriptions de maintes sépultures, le banquet paradisiaque des versets ici gravés est à rapprocher des cuisines collectives dont se trouve doté l’établissement.

On connaît plusieurs fondations pieuses zengides et ayyubides comprenant, au titre d’oeuvres de bienfaisance, des boulangeries ou des cuisines distribuant de la nourriture aux nécessiteux. Il se peut qu’il en ait été ainsi à Madrasat al Firdaws. Comme il se pourrait que ces cuisines aient été destinées à la préparation de repas de banquets funéraires, dont la pratique perdure en Syrie. Rappelons enfin que l’antique route des caravanes, partant au pèlerinage de La Mecque, passait non loin de là, traversant la rivière Quwayq au Gisr al Hajj (pont du pèlerinage) : il se peut que la fondation pieuse assurait un repas aux pèlerins en partance.

2. Maître d’ouvrage et maître d’oeuvre

À la suite de l’extrait coranique, on peut lire, dans le même bandeau, l’inscription de fondation suivante (traduite d’après le relevé de Muhammad As’ad Talas – Direction des Antiquités Syriennes) :

Ceci a été construit par ordre de Son Altesse élevée, la seigneurie imprenable, la reine clémente, le refuge du monde et de la foi, Dayfat Khâtûn, fille du sultan Al Malik al ‘Âdel Sayf ad Dine Aby Bakr bin Ayûb, que Dieu les recouvre de sa clémence, durant le règne de notre seigneur le sultan Al Malik an Nâsir le savant, le juste, le combattant de la foi, le guetteur, le soutenu, le vainqueur, le victorieux, Salâh ad Dunia wa ad Dîn, Yûsuf bin Al Malik al Aziz Muhsin bin Al Malik az Zâhir Ghazi bin Yûsuf bin Ayûb, celui qui aide le Prince des Croyants à vaincre, que sa victoire soit glorieuse. A été chargé de diriger cet ouvrage le pauvre serviteur Abd al Muhsin al Azîzy an Nâsiry, que Dieu lui soit clément, en l’année 633.

Sous le verbiage ampoulé de l’époque, nous reconnaissons Dayfat Khâtûn comme maître de l’ouvrage. Comme il sied à une aristocrate, la princesse est identifiée par sa généalogie ascendante et descendante : son père est frère de Saladin ; elle fait construire durant le principat de son petit-fils, né du fils qu’elle eut de Al Malik az Zâhir Ghâzi, fils du même Saladin. Ghâzi gouverna Alep trente et un ans, au nom de son père au début, en titre après le décès de ce dernier. Née dans la citadelle d’Alep pendant que son père en assurait le gouvernement au nom de Saladin, avant que cette ville ne soit confiée à Ghâzi, son cousin et futur époux, Dayfat Khâtûn y mourut cinquante-huit ans plus tard, ayant magistralement assuré deux régences, l’une au nom de son fils et l’autre à celui de son petit-fils Salah ad Dîn, deuxième du nom. Les chroniqueurs s’accordent pour reconnaître en cette femme un grand personnage, doté d’un sens politique très sûr.

Le nom du maître d’oeuvre clôture l’inscription. Rien n’est dit de ses qualifications professionnelles, et l’on peut hésiter entre les fonctions d’un administrateur, d’un architecte ou d’un entrepreneur. Les qualificatifs de « pauvre serviteur » ne signifient, à l’époque, que l’absence de responsabilités politiques et militaires. Les épithètes d’Azîzy et Nâsiry signifient qu’il fut au service successif des princes Al Malik al Aziz et Al Malik an Nâsir, respectivement fils et petit-fils de Dayfat Khâtûn. S’il n’était pas un mameluk, il était certainement au service de ce clan ayyubide.

3. Fonctions de la fondation

Dans la chronique d’Ibn Shaddâd (Al A’lâq al khatyrat fy dhikr umarâ’ ash shâm wal jazyrat, rédigée en 673 A.H., soit quarante ans après l’acte de fondation), nous apprenons que Madrasat al Firdaws fut construite pour accueillir des tombes (turbet), servir d’établissement d’enseignement (madrasa), de résidence soufie (ribât), de mosquée (jâmi’), et qu’elle reçut de sa fondatrice une donation permanente (waqf) considérable afin de subvenir aux dépenses des enseignants de théologie (fiqh) et de psalmodie du Coran (qurrâ’). Le premier maître à y enseigner fut Shams ad Dîn Ahmad bin az Zubayr al Khâbûry. Il y est probablement enterré.

Si nous ne connaissons pas en détail les activités de cette fondation, nous ne pouvons manquer de relever que la variété des fonctions citées contraste avec la simplicité fonctionnelle des fondations ayyubides contemporaines. Certaines constructions commémoratives ne sont que des tombes monumentales, mais nombreuses sont les madrasas abritant la tombe du fondateur. Ces établissements, où l’on dispensait un enseignement supérieur spécialisé dans la récitation du Coran, son interprétation ou l’application pratique de ses commandements, furent l’un des moyens institutionnels mis au point pour assurer une meilleure conservation des sépultures. Il suffisait d’inclure ces dernières dans une enceinte sacrée pour décourager la plupart des dégradations. Chacun de ces établissements se spécialisait dans un type d’enseignement particulier. Mais, en ce lieu, Dayfat Khâtûn installe un complexe qui annonce, par sa multifonctionnalité et avec deux siècles d’avance, la Kulliyet ottomane de Bursa.

Le long bandeau calligraphique courant en frise sous les portiques de la cour et à la naissance des voûtes du iwân entremêle la prose aux vers rythmés et rimés. Faisant de fréquents recours à l’ellipse et à des expressions codées, il porte l’empreinte du vocabulaire, des idées et des pratiques soufies, insistant à maintes reprises sur les rites nocturnes, le désir de Dieu, l’extase et l’amour mystique. Nous n’en avons pas identifié l’auteur, qui n’est pas nommé dans l’inscription. Notons cependant que la mention de Jacob et de Canaan, à propos d’une interprétation, rappelle directement le texte de Risâlat munis al ‘ushâq de Suhrawardi.

Bien que l’interprétation de ce texte pose de nombreuses difficultés, nous en donnons ci-dessous une première traduction sans appareil critique. Ce texte apparaîtra sous un autre jour lorsque nous l’opposerons à l’inscription coranique surmontant le mihrab de la salle de prière. Il nous suffit, pour le moment, de marquer à l’aide de ce texte le caractère mystique de l’une des fonctions auxquelles est dévolue Madrasat al Firdaws.

Traduction du Tirâz courant autour de la cour :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Dieu que sont admirables les groupes qui, lorsque la nuit les enveloppe de son obscurité, laissent entendre plaintes et mélodies, et qui, au matin, t’apparaissent comme ayant changé de couleurs. Lorsque la nuit arrive, ils lui résistent, et lorsqu’elle les quitte, ils sont encore à genoux. Le désir ayant volatilisé leur sommeil, ils se sont levés, alors que dorment ceux qui se sentent en sécurité ici-bas. Leurs corps supportent patiemment l’adoration, leurs pieds passent la nuit en prière. Ne leur répondent ni voix ni appel. Tu les vois agenouillés et prosternés toute la nuit. Ils ont été appelés par celui qui appelle, ils ont été charmés par celui qui chante. Ô hommes de la nuit activez-vous. Qu’elle est admirable cette voix qui ne répond pas. Ne reste debout la nuit que celui qui est ferme et décidé. S’ils veulent dormir une heure au cours de la nuit, le désir de Dieu les inquiète et les réveille. Ils se lèvent, attirés par la passion et par l’amour, et se mettent à errer. Celui qui désire la présence leur chante et les encourage, il les pousse à appeler Dieu et les exhorte. Poussez vos montures et cherchez, si vos coeurs ont du désir. Le moment de révélation des choses cachées est arrivé, les registres des actes seront publiés, préparez-vous. Leurs couches les désirent, leurs oreillers les regrettent, le sommeil aspire violemment à leurs yeux, le repos requiert leurs flancs. Ils placent la nuit au plus haut rang parmi les moments. Celui qui leur fait la conversation au cours de leur adoration nocturne est le compagnon des étoiles. Ton esprit m’a rendu visite, et lorsqu’il a voulu repartir, je me suis accroché à lui. Je voudrais que ma nuit ait été éternelle et que je n’aie pas aperçu l’étoile du matin. Ils désertèrent le sommeil dans l’obscurité et prirent plaisir à la longue veille. Ils invoquèrent leur Dieu par les plus belles paroles et se réjouirent de la proximité du souverain omniscient. S’ils lui sont cachés au cours de la nuit, ils fondent, et s’ils s’absentent de sa présence un instant, ils dépérissent. Ils pratiquent l’adoration nocturne continue jusqu’à l’aube, et ils espèrent les fruits de la veille et de la veillée. Nous avons appris que Dieu le très haut se révèle à ceux qui l’aiment et leur demande : Qui suis-je ? Ils lui répondent : Tu es Dieu maître de nos vies. Il leur dira alors : Vous êtes mes bien aimés, ceux que je protège et que je soigne. Voici ma face, voyez-la. Voici ma parole, entendez-la. Voici ma coupe, buvez-la. Leur Dieu les abreuva d’une boisson purificatrice. Lorsqu’ils en boivent, ils s’amendent puis se réjouissent. Lorsqu’ils se réjouissent, ils se lèvent. Lorsqu’ils se lèvent, ils s’élancent. Lorsqu’ils s’élancent, ils perdent l’orientation. Lorsqu’ils perdent l’orientation, ils vivent. Lorsque la nostalgie porta la senteur de la chemise de Joseph, seul Jacob en déchiffra le secret. Les gens de Canaan ne la reconnurent point, pas plus que les gens de Juda. Pourtant, il sortit de chez eux. Il est le porteur.

Traduit par M. Hammad à partir du texte relevé in situ

Illustration 10

Illustration 11

Illustration 12

4. La grande cour

Un couloir coudé, resserré sous le berceau brisé d’une voûte coiffant deux hauts murs, mène vers la grande cour intérieure (ou Sahn) de la madrasa. Succédant à la pénombre dorée du passage, la lumière maîtrisée de cet endroit paisible a quelque chose d’irréel. Toute cour ménagée entre de hauts murs au sein d’un édifice captive son visiteur. Les bruits de l’extérieur disparaissent en même temps que l’oeil est privé de ses repères familiers. Le coupant du reste du monde, la cour projette le visiteur dans un espace tendu entre deux pôles inscrits sur l’axe de la verticalité : celui de l’architecture en bas, celui du ciel en haut. Le reste du monde est oblitéré.

La cour de Madrasat al Firdaws est une réussite architecturale majeure. Trois portiques la bordent à l’Orient, au Midi et à l’Occident, ménageant des zones d’ombre bleutée devant les façades des salles et cachant en partie la vue des coupoles. Au Nord, la baie de l’iwân ouverte à la lumière du Midi occupe la totalité de l’espace et captive le regard. Enjambant de part en part le côté nord de la cour, son arche brisée se développe en une conque claire, lumineuse et dorée. Elle oppose son unicité à la multiplicité des arcades de la cour, et l’or de sa splendeur au bleuté de la pénombre des portiques. De ce fait, l’ensemble architectural des bâtiments entourant la cour s’articule selon une opposition horizontale bipolaire, tendue entre la lumière de l’iwân unique et l’ombre des portiques multiples précédant celle des salles. Nous verrons, par la suite, que cette bipolarité lumineuse horizontale est investie d’une bipolarité sémantique qui reprend, en l’enrichissant figurativement, l’opposition verticale terre/ciel réalisée par le dispositif de mise en cour.

Rejetées sous les portiques, les portes de distribution ne jouent pas de rôle dans cette composition maîtrisée et retenue qui donne au sahn une ampleur monumentale en dépit de ses dimensions relativement modestes.

Des tirants en bois, dont on voit les moignons au-dessus des chapiteaux, étaient tendus à la naissance des arcs du portique. De tels tirants sont visibles à la Madrasat Zâhiriyat et au Bîmaristân Arghûni d’Alep : ils faisaient partie des solutions techniques de l’époque et l’on pense qu’ils étaient destinés à assurer aux arcades une élasticité susceptible de les aider à résister aux brusques secousses des tremblements de terre. Les colonnes, taillées dans un beau calcaire jaune et dur, semblent être des remplois prélevés sur un site antique. Certains historiens disent que deux des chapiteaux sont aussi des spolia. Bien que ce soit possible, nous pensons la chose peu probable. Terry Allen signale avec raison que sur les douze chapiteaux de cette cour, deux seulement n’appartiennent pas à la série novatrice dotée de muqarnas sculptée expressément pour cet endroit. De plus, les deux chapiteaux en question, que l’on dit réutilisés en raison de leur forme générale proche de celle de la corbeille corinthienne, ont été positionnés de manière symétrique à l’Orient et à l’Occident sur les colonnes les plus proches de l’iwân. S’il s’agit d’un emprunt (ce qui reste à prouver), il n’est pas aléatoire, et la disposition en est signifiante.

Une parabole non verbale

L’interprétation du choix et du positionnement de cette paire de chapiteaux a échappé jusqu’à présent aux commentateurs. Nous en proposons une lecture, qui nous semble cohérente et très plausible. La clef réside dans la reconnaissance de l’espèce végétale représentée sur ces chapiteaux : à la place des reliefs de palmettes ou de feuilles d’acanthe habituels de l’Antiquité, on voit sur ces corbeilles des branches d’olivier gravées en creux. Laissons de côté la difficulté qu’il y aurait à sculpter en relief les feuilles lancéolées de l’olivier. La représentation de cette plante à l’Orient et à l’Occident ne peut manquer de rappeler un passage du Coran : dans la Sûrat dite de la Lumière (An Nûr 24 :35), Dieu est évoqué comme lumière mystique :

Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni : un olivier qui ne provient ni de l’Orient ni de l’Occident et dont l’huile est près d’éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toute chose.

Coran 24 : 435

Les oliviers des chapiteaux proposent la parabole de manière non verbale. Placés à l’Orient et à l’Occident de l’iwân, ils font allusion à ce qu’ils ne sont pas, et qui est la lumière qui guide. L’iwân lumineux, qui a la forme d’une niche gigantesque, se trouve placé à proximité immédiate pour appuyer la référence au verset 35, dit « de la lumière ». Alors même que l’accès à la cour et l’articulation de celle-ci manifestent un souci particulier d’utilisation de la lumière physique, la paire de chapiteaux à l’olivier inscrit de manière iconique un message relatif à la lumière mystique. Or la VOIE (Tarîqat) des soufis se voulait être une telle guidance. Elle se réclamait d’un savoir acquis sans peine au contact direct de la divinité, opposable au savoir laborieusement amassé par l’étude traditionnelle des textes (savoir que dispensent les madrasas normales).

Si tel est le message inscrit dans l’architecture de la cour, on peut comprendre pourquoi son expression prend une forme de rébus et pourquoi son contenu n’a pas été explicité dans le tirâz qui développe sa calligraphie sur plusieurs dizaines de mètres autour de la cour. La raison se trouve dans la persécution à laquelle furent soumis certains soufis d’Alep, en particulier le célèbre Suhrawardi qui, après avoir joui de la faveur d’Al Malik az Zâhir Ghâzi, fut condamné à mort sous la pression de théologiens hostiles, agissant auprès de Saladin. Suhrawardi avait mis au point la théorie de l’illumination, dite Ishrâq en Arabe, où recevoir la lumière représente la conjonction avec le divin. La doctrine de l’Ishrâq trouve son fondement coranique dans le verset dit de la lumière de la sûrat de la lumière. Lors de la fondation de Madrasat al Firdaws, la mort de Suhrawardi était encore récente, puisqu’elle eut lieu en 1191. Dans un tel contexte polémique, il pouvait être dangereux de professer sur la lumière mystique des opinions proches de celles de l’hérétique. Il était plus prudent de ne pas être explicite et de crypter le message afin de le rendre implicite (bâtini) : il est reconnaissable dans la mise en forme de la pierre et de l’architecture.

Illustration 13

Illustration 14

Illustration 15

Illustration 16

Illustration 17

L’iwân et son double

L’iwân de la cour présente une particularité structurelle curieuse : couvert à son ouverture par une simple voûte en cylindre brisé, il se termine par un cul en «arc de cloître». Au lieu d’un cul-de-four comme on aurait fait dans l’Antiquité, ou d’un simple mur plan, faisant face à la baie comme dans la quasi-totalité des iwâns connus, il présente à l’arrière un pan de voûte similaire et orthogonal aux pans latéraux. À notre connaissance, c’est le seul édifice à être doté d’une telle couverture qui transforme l’iwân en conque réfléchissante, renvoyant le son sur toute la largeur de la cour. Ce qui laisse penser que cet iwân a été conçu par ses architectes pour accueillir des manifestations sonores. Une telle déduction est cohérente avec ce que nous savons de la prédilection des soufis pour les rites musicaux, dits sama’.

L’orientation méridionale de cet iwân lui permet d’accumuler la chaleur du jour au cours de la saison froide, autorisant des manifestations de plein air à des moments où le climat ne le permettrait pas. En été, il peut devenir torride. C’est pourquoi Madrasat al Firdaws est dotée d’un deuxième iwân, orienté au nord et adossé au premier. Par conséquent, il est invisible de la cour. L’adossement de deux iwâns, l’un orienté au sud et l’autre orienté au nord, libère Madrasat al Firdaws des contraintes climatiques pour célébrer, en toute saison et en semi-plein air, des rites sonores. Un tel souci est à mettre en relation avec le calendrier strictement lunaire de l’Islam, dont le comput entraîne un décalage annuel de onze jours par rapport au calendrier solaire régulant les saisons et le climat.

La présence de quatre iwâns dans les madrasas seljûkides est ordinairement rapportée à l’aménagement de quatre espaces d’enseignement destinés aux quatre écoles principales d’interprétation de l’Islam sunnite (écoles d’Abû Hanîfat, Ash Shâfi’y, Ibn Hanbal, Ibn Mâlik). Dans un tel dispositif quadripartite, le souci théologique prime sur le souci climatique, la disposition symétrique signifiant l’égalité doctrinale des écoles. Or tel n’est pas le cas à Madrasat al Firdaws, laquelle est explicitement citée par le chroniqueur Ibn Shaddâd dans le cadre de l’école Shâfi’ite (à laquelle appartenait Suhrawardi, auteur de la doctrine du Ishrâq). Il lui suffirait donc d’un seul iwân. Mais elle en possède deux, qui ne sont pas placés en position d’égalité. Tourné vers le sud, l’iwân méridional tire profit de sa conque et de la présence réfléchissante de la cour entièrement minérale. Tourné vers le nord, l’iwân à fond plan faisait face à un espace qui n’a pas été conservé, occupé aujourd’hui par un cimetière. Certains supposent qu’en cet emplacement il y avait une deuxième cour autour de laquelle s’alignaient les cellules constitutives du Ribât évoqué par les chroniques. Dans ce cas, l’iwân nord ferait face à un environnement minéral, comme tous les autres iwâns connus. D’autres tirent argument des descriptions paradisiaques des chroniqueurs, lesquels évoquent un jardin doté d’une noria élévatrice, pour dire que l’iwân nord faisait face à un jardin et qu’il en tirait profit pour sa fraîcheur au cours des cérémonies d’été. S’il y avait des oliviers à l’Orient et à l’Occident de ce jardin, il y aurait une reprise vivante du rébus relatif à la lumière. Dans ce cas, l’iwân nord serait le seul de son genre dans l’histoire de l’architecture.

Tant que des fouilles scientifiques n’auront pas été menées en ces lieux, il sera difficile de trancher avec certitude entre les deux hypothèses. Il n’en reste pas moins que la thèse du jardin septentrional est plus cohérente avec une interprétation rituelle de l’ensemble. La disposition de deux espaces cultuels adossés est très rare. Dans l’architecture classique d’Occident, on connaît à Rome le temple de Vénus et de Rome, conçu et construit par Hadrien sur le Forum. En Orient, Terry Allen signale les précédents du palais de Mahmoud de Ghazni à Lashkârî Bâzâr (Afghanistan, début xie s. E.C.) et celui de la Madrasat Mustansiriyat construite par le calife abbasside Al Mustansir à Bagdad (623-640 A.H. = 1226-1242 E.C.). Par sa proximité dans le temps et dans l’espace, ce dernier édifice a pu jouer un rôle d’inspiration.

Rappelons que la solution architecturale du iwân, cet espace couvert doté de trois murs et ouvert sur l’extérieur à l’emplacement de son quatrième mur, est une solution orientale. Connue des Sassanides, elle eut son heure de gloire avec les Seljûkides et leurs héritiers Mameluks et Ottomans. Les premiers exemplaires d’iwâns attestés sont d’époque parthe (on peut douter que les Parthes utilisaient déjà le terme « iwân », mais cette désignation technique peut commodément être étendue à toutes les périodes) et datent du premier siècle d’avant notre ère. Leurs traces ont été retrouvées par Walter Andrae sur l’acropole d’Assur, lors d’une campagne de fouilles visant les couches assyriennes. Les restes parthes furent donc démantelés, mais nous en conservons d’excellentes descriptions. Les plus anciens iwâns conservés sont ceux de la ville arabo-araméenne de Hatra, en Haute-Mésopotamie, près de Mossul. Ils datent du deuxième siècle de l’ère commune. Couverts de voûtes, en plein cintre, appareillées en pierre, ils sont présents dans le temple de Shamash, dieu arabe du soleil. Orientés vers l’est-sud-est, deux iwâns majeurs et six iwâns mineurs alignés s’ouvrent face à un temenos (cour sacrée) unique. Or les Ayyubides sont originaires de la région de Mossoul, tout près de Hatra. On peut leur supposer la connaissance de cet endroit tout autant que la connaissance de la Madrasat d’al Mustansir à Bagdad. C’est pourquoi la thèse d’un iwân nord donnant sur un espace ouvert à Madrasat al Firdaws nous paraît fort plausible. Évidemment, cela présuppose la maîtrise de l’espace ouvert ceint d’un mur jouant le rôle de péribole, à la manière des harams sémitiques de l’Antiquité. D’anciens plans cadastraux d’Alep, publiés par Muhammad Mutlaq en 1976 dans la revue de l’Institut d’histoire des sciences d’Alep, fournissent des arguments en ce sens.

Le minaret, la voix et la lumière

Les vieilles photographies révèlent une autre disposition insolite de cette fondation : le minaret de la madrasa, court et ramassé, avait été érigé sur la voûte du iwân méridional, au bord du vide. Bien qu’il ait survécu sept siècles en cet emplacement, sa stabilité fut jugée compromise, et le service des antiquités le démonta pour le remonter un peu plus loin au nord-ouest, sur les toits de l’une des constructions annexes de la madrasa.

L’implantation du minaret au bord de la voûte de l’iwân est symbolique à plus d’un titre.

Elle marque la direction de la verticale au-dessus de la cour, attirant l’attention vers le ciel, pôle opposé à celui de la cour considérée dans son ensemble.

Elle assure à cette tourelle, destinée à lancer l’appel à la prière, un positionnement quasi central dans le complexe architectural, marquant le fait que l’appel est destiné aux gens de la maison et non aux gens de l’extérieur.

La superposition du lieu de l’appel et du lieu du culte sonore attire l’attention sur le rôle de la voix et des rites qu’elle célèbre dans cette conque.

Le terme «manâra», étymon du minaret français, dérive du radical nwr d’où procède Nûr, désignant la lumière. La manâra est, par construction linguistique, le lieu d’émission de la lumière. Elle est aussi le lieu d’émission de la voix pour l’appel à la prière. Par cette conjonction, elle signale la parenté sémantique entre la lumière mystique et la voix orante. Elle confirme, par une voie différente, le renvoi vers Sûrat an Nûr évoquée de manière non verbale par les chapiteaux aux oliviers implantés à ses pieds.

La convergence des renvois verbaux et non verbaux ainsi que leur parenté avec le contenu du bandeau calligraphique gravé, renforcent et confortent l’interprétation que nous avons faite des chapiteaux et de l’iwân méridional : le point nodal symbolique de l’ensemble architectural se trouve dans cette conjonction d’éléments disposés les uns en fonction des autres.

Les chapiteaux à muqarnas

Les autres chapiteaux de la cour ont une double caractéristique :

Creusés de muqarnas, ce sont peut-être les premiers chapiteaux utilisant cette décoration dans l’histoire de l’art. Auparavant, le dispositif décoratif du muqarnas avait été confiné aux plafonds et aux trompes inscrites dans les angles rentrants. Ici, il se trouve projeté sur des angles sortants. S’il s’avère un jour que ce ne sont pas les premiers chapiteaux à muqarnas de l’histoire, ils resteront certainement parmi les premiers. Leur descendance fut nombreuse, tant dans l’architecture mameluke que dans l’architecture ottomane.

S’opposant à la tradition antique, ces chapiteaux se rapprochent du cube. Or une telle forme n’est pas fonctionnelle pour un chapiteau, dont le rôle premier est de transmettre les charges verticales de la maçonnerie parallélépipédique au cylindre de la colonne. Les constructeurs de Madrasat al Firdaws, dont la compétence est manifeste dans tout l’édifice, ne pouvaient l’ignorer. Nous en conclurons que le choix de la forme est symbolique : ces cubes renvoient, comme d’autres cubes et formes géométriques simples utilisés dans cette oeuvre, au cube de la Ka’bat que nous avons évoqué à propos de la disposition de l’inscription sur la façade.

Le bassin, la géométrie et les baies

Un bassin occupe le centre de la cour. Inscrit dans un octogone régulier, il développe dans sa partie creuse une configuration complexe de cylindres et de prismes. Rana Jalabi-Holdijk soutient que la géométrie de ce bassin renferme la clef formelle et métrique pour la compréhension de l’ensemble de la madrasa, laquelle serait conçue à partir de cet élément comme centre. La thèse est à la fois intéressante et défendable. Cependant, elle ne rend pas compte de la structure sémantique que nous dégageons pour l’ensemble de l’édifice. N’ayant pas eu en main le texte de la thèse de Jalabi-Holdijk, nous ne pouvons, pour l’instant, commenter plus avant les résultats auxquels elle serait parvenue.

Longtemps resté couvert d’une treille légère, le bassin est aujourd’hui encombré de pots de plantes qui en empêchent l’appréciation directe. Pour en faire l’étude, il conviendrait de le replacer dans le corpus des bassins similaires que l’on retrouve dans de nombreux établissements ayyubides, où l’eau joue un rôle très particulier.

La taille de la pierre est particulièrement soignée ici. Un connaisseur ne peut manquer d’être frappé par la précision de la stéréotomie et l’économie des moyens dans la décoration. L’influence de l’architecture militaire est évidente, en particulier dans le module du grand appareil, le dessin des ouvertures, le dimensionnement de leurs linteaux puissants et l’articulation de leurs arcs de décharge surbaissés. Certaines baies furent construites fermées : cela se voit dans la continuité des assises de leur embrasure et de leur mur de fond. Elles devaient servir de niches à livres et d’armoires. D’autres baies révèlent, par l’hétérogénéité de la maçonnerie de leur mur de fond, qu’elles furent des fenêtres et qu’elles ont été bouchées à une date ultérieure. Les chroniqueurs disent que l’on pouvait admirer, à travers les fenêtres de la madrasa, le beau jardin qui l’environnait.

Tant dans les iwâns que dans les salles, certaines embrasures aveugles servent de bouche inférieure à des canalisations d’air verticales qui se terminent, sur les terrasses, par des pavillons qui portent, à Alep, un nom persan : Bâdinj. Semblables à des écoutilles de bateau, ils captent les vents dominants et rafraîchissent les salles de manière efficace durant la saison chaude.

5. Salles couvertes et coupoles

La salle de prière

La salle de prière qui, du fait de son orientation vers La Mecque, occupe le côté sud de la cour, manifeste une ampleur que ne possèdent pas souvent les établissements de commémoration ou d’enseignement. Ici, il y a une véritable mosquée couverte par trois coupoles. Portée par un court tambour à douze facettes percées de fenêtres, la coupole centrale est appareillée en belles pierres, dont la stéréotomie soignée est visible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les trompes d’angle, ménageant le passage du carré au dodécagone, sont traitées en muqarnas sobres et retenus. Sous l’arc porteur méridional, toute la surface du mur est occupée par une superbe composition entrelaçant des marbres polychromes où domine le calcaire jaune d’Alep. La niche du mihrab, marquant la direction de La Mecque, se creuse dans ce mur, adoptant la même polychromie. La taille et l’élaboration de ce panneau lui confèrent un caractère monumental, en relatif décalage par rapport aux dimensions moyennes de l’établissement. Il demeure l’un des chefs-d’oeuvre du viie siècle de l’Hégire (xiiie siècle de l’ère commune).

La demi-lune placée dans la partie haute de la composition est entourée d’un bandeau calligraphique gravé « en champlevé ». On y lit les versets 17-22 de Sûrat Sâd :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Et mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir. Nous lui avons soumis les montagnes pour qu’elles célèbrent avec lui nos louanges, soir et matin, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui. Tout revient à lui (Dieu). Nous avons affermi sa royauté, nous lui avons donné la sagesse et l’art de prononcer des jugements. L’histoire des plaideurs t’est-elle parvenue ? Ils montèrent au sanctuaire (Mihrâb) ; ils pénétrèrent auprès de David qui en fut effrayé et ils dirent n’aie pas peur, nous sommes deux plaideurs injustes l’un envers l’autre. Juge-nous en toute justice ; ne sois pas partial, conduis-nous sur la voie droite.

Coran 38 : 559

Illustration 18

Illustration 19

Conformément à une convention épigraphique, le texte coranique cité au-dessus du mihrab contient le mot Mihrâb. Ce terme n’étant occurrent que cinq fois dans le Coran, le choix est relativement limité. Le passage sélectionné pour cette fondation fait directement référence à la sagesse du gouverneur, à la difficulté de gouverner et au mandat divin accordé par Dieu. Replacé dans le contexte d’une régence rendue difficile par la grande jeunesse du prince en titre, il prend une résonance toute particulière. Soulignons la différence entre l’isotopie sémantique installée dans la salle de prière, dominée par l’idée du devoir dans l’exercice du pouvoir, et l’isotopie sémantique complexe relevée dans les inscriptions et l’architecture de la cour, dominée par l’idée du vouloir (le désir de Dieu est une volition) dans l’acquisition du savoir (la lumière mystique). Le devoir est terrestre (gouverner et rendre la justice), le vouloir est céleste (se conjoindre avec Dieu). Par la mise en évidence de cet investissement sémantique, la polarité horizontale, organisant la cour entre les pôles de l’iwân (lumineux et renvoyant au ciel) et de la salle de prière (sombre et renvoyant à la terre), est mise en parallèle avec la polarité verticale qui organise l’architecture de la madrasa dans son ensemble entre le pôle présent et limité de la cour et le pôle lointain et infini du ciel.

En résumé, Madrasat al Firdaws fonctionne comme une métaphore spatiale multidimensionnelle mettant en relation le vouloir et le savoir d’une part, le devoir et le pouvoir de l’autre. L’ensemble est représentatif de la vie, opposée en bloc aux sépultures représentatives de la mort. Ces dernières ne sont pas visibles de la cour : la distance entre les deux univers est remplie par les espaces transitionnels couverts flanquant la cour.

Les coupoles et les arcs

À l’exception des iwâns, toutes les salles de Madrasat al Firdaws sont couvertes de coupoles posées sur trompes, le passage du carré au cercle se faisant par l’intermédiaire de dodécagones. Si la coupole surmontant le mihrab est dotée d’un tambour percé de fenêtres, les autres en sont dépourvues : elles reposent directement sur des trompes dièdres dont les deux faces planes triangulaires sont appareillées en assises horizontales. Pour couvrir chacune des trois grandes salles bordant la cour sur ses côtés est, sud et ouest, trois coupoles de diamètre identique sont alignées. Deux arcs diaphragmes sont lancés en travers de chaque salle pour assurer aux coupoles les supports médians nécessaires. Cette solution rappelle celle des arcs médians des maisons antiques du plateau calcaire voisin, arcs entre lesquels étaient lancées des dalles plates. Deux différences sont à signaler : à Madrasat al Firdaws, les coupoles remplacent les dalles entre les arcs ; ces derniers sont brisés et non pas en plein cintre. Le spécialiste y reconnaîtra au premier coup d’oeil des arcs arabes : au sommet de l’arc, là où les tailleurs de pierre occidentaux auraient placé une clef de voûte monolithe assurant la continuité entre les deux parties qui se rejoignent au sommet, il y a ici un joint vertical séparant deux arcs indépendants. La même manière de faire est visible sur la pointe des arcades de la cour et sur les grands arcs des iwâns. Selon Cresswell, cette solution technique était déjà mise en oeuvre plus de trois siècles auparavant dans les arcs superposés de la citerne souterraine de Ramla en Palestine.

Aujourd’hui, la surface de ces coupoles (à l’exception de celle surmontant le mihrab) est enduite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le calcaire blanc pilé (Nhâté) incorporé à la chaux des enduits internes assure à ceux-ci une luminosité caractéristique des anciennes constructions aleppines. À l’extérieur, les enduits imperméables prennent des tons bleutés, ce qui leur vaut la dénomination locale de Zreyqat.

Aucune de ces voûtes ne reçoit une couverture additionnelle : la géométrie interne coïncide avec la géométrie externe. Ce que l’on voit dedans correspond à ce que l’on voit dehors. Seul le Proche-Orient peut se permettre ce luxe puriste : la pluviométrie des régions tempérées imposerait de protéger la maçonnerie par une couverture sur charpente. Il vaut la peine de noter que cette option esthétique et technique détermine la volumétrie de l’édifice, laissant libre cours à la maîtrise des volumes pour mettre en place « le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière », comme disait Le Corbusier. La configuration de la mosquée à cour entourée de petites coupoles, qui deviendra la formule générique de l’architecture sacrée ottomane, prend forme ici, avec trois siècles d’avance. Sur le plan purement formel, l’alignement régulier des coupoles est à mettre en liaison avec celui des coupoles de terre crue des villages traditionnels de Syrie du Nord.

Illustration 20

Illustration 21

Illustration 22

6. Les sépultures

De part et d’autre de la salle de prière, séparées de celle-ci par des murs, deux salles de plan carré, et au volume quasi cubique surmonté d’une coupole, abritent des tombes. Il est possible que Dayfat Khâtûn ait prévu cet endroit pour son dernier repos. Elle n’y fut jamais enterrée. À sa mort en 640 A.H., elle reçut une sépulture provisoire dans l’enceinte de la citadelle. Il est probable que ses restes rejoignirent, lors d’une cérémonie secondaire, ceux de son époux Al Malik az Zâhir Ghâzi qui s’était fait préparer deux sépultures, l’une intra-muros et l’autre extra-muros. Bien que les textes ne soient pas totalement explicites à ce sujet, nous pouvons relever dans les chroniques de l’époque les traces d’une superstition : le passage du corps d’un prince mort porterait malheur à la porte fortifiée qu’il traverserait. La règle était applicable tant à la porte de la citadelle qu’à celles de la ville. Az Zâhir Ghâzi, qui passa une bonne part des trente ans de son principat à refaire les fortifications d’Alep et de sa citadelle selon les meilleures techniques connues, n’a pas voulu porter malheur à ses ouvrages. En prévision d’une mort sur le champ de bataille, il se fit construire un lieu d’accueil funéraire hors la ville : c’est la Madrasat Zâhiriyat, conservée à une centaine de mètres du Firdaws. S’il mourait en ville, il devait être enterré dans une autre Madrasat Zâhiriyat, construite aux pieds de sa citadelle. Lorsqu’il y mourut, il fut provisoirement muré dans la « chambre » qui recevait les princes en première inhumation. Dayfat Khâtûn reçut les mêmes honneurs. Les restes de Ghâzi furent transférés, en deuxième inhumation, à la Madrasat Zâhiriyat intra-muros, lorsque celle-ci fut terminée par les soins du régent Shihâb ad Dîn Tughril. Cette madrasa est aujourd’hui connue sous le nom de al Madrasat as Sultâniyat. Nous ignorons ce qu’il advint de la sépulture de Dayfat Khâtûn.

Il était aussi courant que certains princes zengides et ayyubides construisent des sépultures collectives destinées aux membres de leur famille non parvenus à un poste de pouvoir justifiant leur accession au titre de Malik (c’est-à-dire roi. En cette période troublée, le titre était relativement dévalué, et il y avait beaucoup de petits rois) ou de Sultan (étymologiquement, ce terme signifie « doté d’un grand pouvoir ». Le Calife de Bagdad ne l’accordait qu’à des chefs militaires ayant fait leurs preuves dans la protection de l’empire contre ses ennemis). La tradition de la sépulture clanique a des racines profondes dans la région, puisqu’elle est déjà attestée à Palmyre dès le troisième siècle précédant l’ère commune.

En 639 A.H., le prince Al Malik al Hâfiz Arslân Shah, fils d’Al Malik al ‘Âdel et frère de Dayfat Khâtûn, mourut dans la ville voisine de I’zâz qu’il gouvernait. Sa soeur fit transporter son corps jusqu’à Madrasat al Firdaws, où il fut enterré. Au cours des années, d’autres tombes vinrent peupler les deux salles carrées méridionales destinées à cet effet. On y voyait même une soi-disant tombe de ‘Aly, cousin du prophète Muhammad, dont les restes auraient été ramenés de Najaf. Puis les tombes envahirent les grandes salles orientale et occidentale flanquant la cour. Initialement destinées à l’étude et aux rites, ces salles furent occupées par des sépultures au volume modeste et quelquefois anonymes. Lors du relevé réalisé en 1952 par le service des antiquités, chaque salle était occupée par deux rangées de tombes basses séparées par une allée centrale. Une telle densité de sépultures à l’intérieur d’un édifice est tout à fait inhabituelle en terre d’Islam. Si elle est à mettre en liaison avec la dénomination paradisiaque du lieu, elle manifeste à l’évidence que l’articulation spatiale de l’ensemble architectural n’était plus perçue : alors que la logique sémantique des lieux veut que les sépultures soient séparées de l’espace de la cour par des lieux couverts intermédiaires, elles se retrouvent, par cette extension, au bord même des portiques appartenant à la cour. Les travaux de restauration de l’édifice eurent raison de faire évacuer ces tombes (à l’exception de trois exemplaires témoins), et les deux grandes salles retrouvèrent leur finalité logique première.

Si l’on considère l’ensemble des monuments funéraires érigés par les princes zengides et ayyubides à Alep et à Damas, on ne peut manquer d’être frappé par le choix des sites qu’ils ont sélectionnés : leurs implantations se regroupent souvent au voisinage de l’eau. À Damas, ils ont jeté leur dévolu sur le dernier bras canalisé du Barada, dit Nahr Yazid. Portant le nom du prince omeyyade qui le fit aménager, ce canal offre l’avantage incomparable de la vue qu’assure l’altitude. À Alep, c’est l’épanouissement du cours inférieur du Quwayq qui semble avoir attiré ces princes, dont la foi militante voulait voir se réaliser, dans la pierre, l’image paradisiaque des « jardins sous lesquels coulent les rivières » promise par le Coran.

Le terme par lequel on désignait les sépultures à l’époque était Turbet. L’usage en est attesté de nos jours, mais il tend à être supplanté par d’autres termes utilisés de manière officielle. Si le radical dont dérive Turbet est Turâb (poussière), le terme Turbet désigne techniquement le sol, en particulier le sol agricole que l’on plante et que l’on irrigue. Il semble donc que la prédilection médiévale pour le terme Turbet ait servi à marquer l’espoir en une renaissance dans l’au-delà. Elle oriente aussi l’interprétation vers la prééminence du rôle de l’eau : pour un Turbet digne de ce nom, il faut irriguer et planter.

La vocation de cimetière semble avoir marqué Madrasat al Firdaws pendant ses années d’abandon, au cours desquelles elle vit s’écrouler les plafonds de ses portiques et tomber certaines de ses colonnes. Un cimetière en plein air occupe aujourd’hui ce qui fut le jardin septentrional de la fondation initiale, dénaturant totalement l’allure qu’il pouvait avoir.

Madrasat al Firdaws fut squattée, occupée par des familles pauvres qui y logèrent. Dans la grande baie du iwân nord, des murs de brique crue divisèrent l’espace en deux « appartements ». En 1995, cet iwân nord était encore en partie squatté. Aujourd’hui encore, la façade est, dans laquelle s’ouvre le portail d’entrée, demeure encombrée de deux maisons privées accolées, que les pouvoirs publics n’ont pas réussi à exproprier et à détruire. La façade porte, comme des stigmates, les rangées de trous où furent logées les extrémités des solives de leurs plafonds. La protection contre les intrusions amena à boucher une partie des fenêtres et des issues du complexe. Malheureusement, de telles transformations modifient la lumière à l’intérieur des salles. Comme elles coupent l’édifice de l’environnement vert qui devait être le sien. Bien que restauré, l’état actuel de Madrasat al Firdaws n’est qu’un état intermédiaire qu’il convient d’améliorer par de futures fouilles et restaurations. C’est alors qu’il deviendra possible de mener une analyse susceptible de tenir compte du complexe architectural dans sa totalité.

Illustration 23

Illustration 24

Illustration 25

Appendices

Note biographique

Manar Hammad

Manar Hammad détient un diplôme d’architecte (DPLG) de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (1972). Il est également titulaire d’un doctorat en sémiotique de l’Université de Paris IV (1976). Il a été professeur invité en communication à plusieurs reprises au Québec (1978-1983), codirecteur d’un programme post-diplôme DEAA en théorie de l’architecture (École d’architecture de Paris La Villette, 1984-88) et directeur de recherche du Groupe 107 (Paris) de 1972 à 1976 (recherches en anthropologie de l’architecture). Il fut organisateur d’une douzaine de rencontres scientifiques internationales en sémiotique de l’espace et donna de nombreuses conférences en Amérique, en Europe et en Asie. De 1989 à 2002, il se consacra à l’enseignement et la recherche, en particulier dans le cadre d’associations scientifiques (Association internationale de sémiotique de l’espace, Association internationale de sémiotique visuelle) et prit part à plusieurs rencontres scientifiques dans différents pays. Il centre aujourd’hui son travail sur les civilisations sémitiques et leurs espaces sacrés, avec un intérêt particulier pour trois lieux à des périodes différentes : Alep à l’époque ayyubide, La Mecque à l’apparition de l’Islam, Palmyre au tournant de notre ère. Il est le fondateur de Dar Hammad, centre de recherche implanté à Alep, et confié à l’Institut français d’études arabes de Damas (IFPO). Dar Hammad est dédiée à la recherche scientifique sur la Syrie du Nord, tout en favorisant les échanges culturels avec les chercheurs et les intellectuels syriens.

Références bibliographiques

- Coran [1967] : Passages coraniques cités dans cet article, trad. de D. Masson, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade » :

- Sourate 24 An Nûr (la Lumière), verset 35, p. 435 ;

- Sourate 38 Sad, versets 17-22, p. 559 ;

- Sourate 43 Az Zukhruf (l’Ornement), versets 68-71, p. 611.

- Dunand, M. [1953] : De l’Amanus au Sinaï, sites et monuments, Beyrouth, Imprimerie catholique.

List of figures

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Illustration 7

Illustration 8

Illustration 9

Illustration 10

Illustration 11

Illustration 12

Illustration 13

Illustration 14

Illustration 15

Illustration 16

Illustration 17

Illustration 18

Illustration 19

Illustration 20

Illustration 21

Illustration 22

Illustration 23

Illustration 24

Illustration 25