Abstracts

Résumé

Le Festival de Cannes est, depuis plus de 50 ans, l’une des plus importantes manifestations consacrées au cinéma. Si son accès semble limité aux « professionnels de la profession », il existe néanmoins des spectateurs qui parviennent à franchir certaines barrières pour participer pleinement à la production du sens du festival. Ceux-ci tentent à travers une multiplicité d’attitudes d’accéder au temple du cinéma. Partant des expériences cannoises de ces spectateurs, on peut décrire un ensemble de tactiques et de stratégies, révélatrices de l’identité spectatorielle saisie dans les signes qui la conforment.

Abstract

For over fifty years, the Cannes Film Festival has been one of the most important events devoted to cinema. Though its access appears to be restricted to members of the trade, some festival-goers manage to pass certain gates and reach the vital core of the festival. These people show various attitudes, make choices and moves to gain access to the temple of cinema. Observing this type of participant reveals a series of signs that represent a whole set of tactics and strategies, all of which help elaborate their identity as spectators.

Article body

Dans la bouche de ceux qui y participent, il existe d’abord ce raccourci référentiel : « Cannes » pour dire « Festival international du film de Cannes ». Un demi-siècle de projections dans cette petite sous-préfecture de la Côte d’Azur française a durablement transformé le nom d’une ville en un véritable signifiant pour l’imaginaire cinématographique : stars, strass et montée des marches en assurent la plus pérenne représentation et trempent la manifestation d’une sorte de savoir partagé dans un sens commun qui, dix jours par an, dissout la ville dans quelques mètres de tapis rouge flamboyant foulé par des escarpins noirs et brillants. S’il existe en Europe d’autres villes festivalières pour la cinématographie - on peut penser par exemple à Venise ou à Berlin -, ces villes sont traversées par une histoire qui leur est propre et qui n’est pas indéfectiblement attachée au cinéma. L’histoire de Cannes, elle, s’est entièrement coulée dans celle de son festival, une manifestation exclusive qui jouit d’une vaste popularité sans pour autant être populaire dans son accessibilité. Et, si Cannes est définie par son festival, le festival, lui, est défini par ses pèlerins, plus nombreux chaque année, qu’on tente de subsumer sous l’appellation catégorielle par trop générique de « festivaliers » ; car, à Cannes, n’est pas festivalier qui veut, et, de surcroît, tous les festivaliers « ne se valent pas ». En effet, si l’on ne participe pas en tant que professionnel au marché du film, alors c’est aux instances organisatrices ou à leurs représentants que l’on est confronté pour trouver sa « place » dans le festival. Car l’organisation festivalière se montre d’entrée dans sa parure institutionnelle, une parure que le critique André Bazin avait figuré comme un ordre. En 1955, il écrit dans Les Cahiers du cinéma :

[...] considéré de l’extérieur, un Festival, et notamment celui de Cannes, apparaît comme une entreprise mondaine par excellence. Mais pour le festivalier, si j’ose dire professionnel, comme sont les critiques, rien en réalité non seulement de plus sérieux, mais de moins mondain dans l’acceptation pascalienne du mot. Pour les avoir presque tous « faits » depuis 1946, j’ai assisté à une progressive mise au point du phénomène Festival, à l’organisation empirique de son rituel, à ses hiérarchisations nécessaires. J’ose comparer cette histoire à la fondation d’un ordre et la participation totale au Festival à l’acceptation provisoire de la vie conventuelle. En vérité le Palais qui se dresse sur la Croisette est le moderne monastère du cinématographe. [...] Venant de tous les coins du monde des journalistes de cinéma se retrouvent à Cannes pour y vivre deux semaines d’une vie radicalement différente de leur vie privée et professionnelle quotidienne. D’abord ils sont « invités », c’est-à-dire mystérieusement pris en charge par l’Ordre qui leur assigne à chacun une cellule confortable, mais néanmoins austère.[1]

Figure 1

Montée des marches, une préoccupation majeure

Figure 2

L’attention à la marche

Ce que le texte de Bazin pointe avant tout et très justement, c’est l’existence d’un ordre mystérieux qui contribue à assigner une place à ceux qui participent au Festival de Cannes : de la sorte, être festivalier, c’est être à sa place, ce qui signifie reconnaître, en creux, la place de « l’autre » dans le festival, quitte à faire alliance avec ce dernier pour améliorer sa situation propre. Négocier une invitation pour un film dans le grand Théâtre Lumière contre une invitation pour une après-soirée, une place à un cocktail contre un tuyau sur les quartiers résidentiels d’une star, un autographe contre une photo : Cannes est fait de ces échanges multiples qui échafaudent la petite économie du troc et des privilèges, dans laquelle se crée l’inter-reconnaissance d’autrui sur les lieux du festival et oblige les festivaliers à être aussi souvent que nécessaire des « festifs-alliers ».

À ceux qui ne sont jamais allés à Cannes, il faut signaler la simplicité avec laquelle s’organisent les échanges et les rencontres durant le festival. Et pour cause, le cinéma constitue un solide fonds de conversations potentielles qui permet d’entrer naturellement en relation avec presque n’importe qui sous le simple prétexte de parler d’un film. Cependant, si les choses peuvent se jouer dans la rue ou dans les halls des palaces, la finalité suprême du festival réside, pour la plupart des festivaliers, dans la possibilité d’accéder au palais, c’est-à-dire dans l’enceinte du palais. Pour cela, il faut montrer « patte blanche » comme l’on dit, et « montrer patte blanche » à Cannes consiste à présenter aux gardiens du palais l’accréditation que vous a délivrée l’organisation du festival.

De moins en moins facile de faire le tri ‑ stipule un vigile ‑, il doit y avoir maintenant une cinquantaine de badges différents, chacun ouvrant droit à son niveau de privilèges, à sa zone d’accès « prioritaire ».

Une fois dans l’enceinte du palais, l’accréditation est porteuse du résumé de chaque identité ; elle dit si l’on est acheteur, producteur, journaliste de presse ou de télévision, responsable d’une institution culturelle ou exploitant de salles, mais aussi cinéphile ou spectateur sans autre référence que celle d’avoir été « reconnu » par l’institution festivalière. Or, c’est précisément cette référence-là qui fait véritablement problème, celle de la reconnaissance institutionnelle qui peut ouvrir à un spectateur anonyme le droit de parvenir au statut de festivalier à part entière, d’accrédité. C’est ainsi que durant le festival de 1999, nous avons interrogé près de 1 500 accrédités-spectateurs (soit au total 45 % des spectateurs non professionnels accrédités par le festival) pour comprendre comment ils se sont fait reconnaître par l’institution, comment ils ont pénétré l’enceinte cannoise, et quels sont les « signes particuliers » qui les ont habilités à vivre de la sorte leur passion cinématographique, à Cannes, au coeur du monde du cinéma. Ce texte synthétise ce que nous avons appris à leurs côtés : (1) En quoi consiste leur motivation commune à entrer dans ce festival normalement réservé aux professionnels ? (2) Qu’est-ce qu’ils perçoivent du « jeu cannois » et comment ils définissent, eux, l’utilité du festival ? (3) Est-ce qu’il existe des motivations plus secrètes chez eux qui permettent de leur attribuer des « signes particuliers » pour décrire leur identité spectatorielle ?

Se rapprocher de l’aura de l’oeuvre cinématographique : une démarche singulière de spectateurs exclusivistes

On ne peut répondre à la première question sur la motivation commune de ces spectateurs anonymes qui franchissent les barrières cannoises pour se retrouver au coeur du festival sans remarquer, préalablement, que tous ces accrédités partagent un trait singulier : ils sont tous des spectateurs de cinéma qu’on peut qualifier d’exclusivistes, c’est-à-dire que le cinéma constitue leur principale et leur seule pratique culturelle à laquelle ils consacrent l’ensemble de leurs loisirs (lecture de revues de cinéma, collection d’affiches de cinéma, visionnements d’émissions ou de jeux de cinéma, fréquentation d’expositions consacrées au cinéma, etc.). La plupart sont des collectionneurs et possèdent chez eux une vaste vidéothèque complétée aujourd’hui par le DVD et le cinéma-maison, représentant pour ces derniers le nec plus ultra en matière de conservation et de diffusion du patrimoine cinématographique. De fait, pour nos spectateurs cannois, le DVD correspond bien à un objet précieux qui revigore chez eux une part de ces stimuli sociaux dévolus à l’oeuvre d’art, conçue comme révélatrice de la dévotion que lui vouent ceux qui l’achètent. Les DVD mis sur le marché sont non seulement promus en raison de leurs qualités de support exceptionnel pour le son et l’image - qui plongent le spectateur dans ce que l’oeuvre a de plus authentique -, mais, pour quelque temps encore, ils sont valorisés pour leurs aspects indégradable et irreproductible par l’acquéreur. Cet acquéreur est, en outre, de plus en plus sollicité par des « bonus », suppléments dont sont assortis les DVD ; à côté du film, il est d’usage de trouver dorénavant un ensemble de documents inédits : scènes tournées non intégrées au montage final, photographies de plateau, interviews exclusives des comédiens et du réalisateur, extraits du synopsis, confidences de tournage, vidéoclip et bande originale, et le désormais traditionnel making-off. Si les marchands parlent volontiers de ces suppléments comme d’une valeur ajoutée chargée de stimuler les ventes de DVD, on peut s’étonner que le mérite déjà exceptionnel du support ne suffise pas à générer, parallèlement à la cassette vidéo, de nouveaux comportements d’achat ; à la lecture des premières enquêtes de marché portant sur le DVD, on apprend que seule une minorité de spectateurs regardent l’ensemble des suppléments, et qu’environ 45 % des acheteurs les ignorent. Nos spectateurs cannois, eux, appartiennent à cette minorité qui connaît en détail tous les suppléments des DVD consacrés aux films qu’ils aiment. Beaucoup y perçoivent une manière de se rapprocher de l’oeuvre cinématographique en cultivant leur fascination pour « l’aura » propre à l’oeuvre.

L’aura d’une oeuvre, pour reprendre le vocable de Walter Benjamin, c’est cette « unique apparition d’un lointain, aussi proche soit-il, capable de faire lever le regard ». Dans son essai de 1936, « L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », le philosophe explique que, jusqu’alors, ce lointain s’entendait comme subordonnant les possibles relations à l’oeuvre à une contemplation quasi religieuse. Dès lors, il conçoit la reproductibilité technique des oeuvres comme une alternative pour liquider ce résidu cultuel, une façon pour les auteurs d’atteindre une maturité plus politique que mystique. À la lecture de Benjamin, l’on comprend que cette option - qu’il appelle de ses voeux et qu’il présente avec le cinéma comme un aboutissement nécessaire et logique dans l’histoire des formes artistiques - n’est pas facile à atteindre :

[...] pour la première fois, écrit-il, - et c’est l’oeuvre du cinéma - l’homme doit agir, avec toute sa personne vivante assurément, et cependant privé d’aura. Car son aura dépend de son ici et de son maintenant ; elle ne souffre aucune reproduction. Au théâtre, l’aura de Macbeth est inséparable de l’acteur qui joue ce rôle, telle que la sent le public vivant. La prise de vue en studio a ceci de particulier qu’elle substitue l’appareil au public. L’aura des interprètes ne peut que disparaître - et avec elle, celle des personnages qu’ils représentent.[2]

Le philosophe met lui-même de l’avant les limites de son raisonnement en dénonçant et en disqualifiant la pseudo-aura des « idoles » qui caractérise deux figures d’exception : les dictateurs et les stars. N’en déplaise à Benjamin, l’aura n’a pas fondu, au sens où il l’entendait, avec la diversification et l’accroissement de la production cinématographique. Mieux, ce phénomène de l’aura, très justement pointé par Benjamin, semble s’être nourri des évolutions techniques pour se métamorphoser et se raffiner afin de répondre, par le biais d’une démultiplication esthétique, aux aspirations imaginaires de publics spécifiques. L’aura fonctionne tel un mécanisme subtilement incorporé à l’oeuvre. Souvent, mais pas obligatoirement, relayée par la figure incarnée de l’acteur, elle rayonne pour réaffirmer une présence de ce lointain toujours à découvrir.

Les bonus des DVD contribuent implicitement à cette illusion paradoxale qui prétend dire plus de l’oeuvre en faisant pénétrer le spectateur dans un monde qui, par ce qu’il donne à voir du contexte d’un film, lui permet de percevoir d’autant mieux la distance qui l’en sépare. Ces bonus sont autant d’éléments distillés pour gratifier le spectateur d’une connaissance supplémentaire qui, généralement, n’a pour office que de conforter le jugement de valeur qu’il porte déjà sur l’oeuvre, en lui offrant l’occasion de partager une complicité feinte avec des processus de création face auxquels il demeure étranger. Le spectateur sensible à l’aura d’une oeuvre ne la possède jamais, il n’en devient que le courtisan privilégié. Ce courtisan-là exècre « le lisse », et il s’agit pour lui d’assurer et de réassurer avant tout le système de valeurs qui façonne sa personnalité culturelle[3], et ce, en résolvant tant bien que mal les incertitudes identitaires qui le rattachent à une oeuvre singulière[4].

Les spectateurs anonymes qui participent au Festival de Cannes, s’ils sont animés de ce désir profond de se rapprocher de l’aura de l’oeuvre cinématographique, vont franchir une sorte de pas supplémentaire qui leur permettra de se confronter directement en se mettant en jeu - et sans doute pourrait-on dire en scène - au milieu du dispositif festivalier qui, à leurs yeux, est ce lieu idéal qui ramasse et réifie, sur un seul et même espace-temps, l’ensemble des valeurs qui traversent les mondes du cinéma[5]. Cependant, si l’on comprend la motivation commune de nos spectateurs festivaliers pour se rapprocher de l’aura de l’oeuvre à Cannes, on imagine aisément que cette motivation, en elle-même, ne suffise pas pour entrer dans le jeu festivalier ; et pour cause, le nombre de demandes d’accréditation de toutes parts excède de très loin le nombre d’accréditables. C’est là qu’intervient le travail de l’organisation festivalière chargée de repérer, dans l’ensemble des lettres de spectateurs qui lui sont adressées, celles qui permettent de « certifier » de l’identité d’un demandeur susceptible de trouver sa place pour participer à la fête cannoise. En effet, les spectateurs festivaliers accrédités sont très « utiles » au bon fonctionnement du Festival de Cannes, au sens où ce sont souvent eux qui permettent à l’organisation de « remplir » ses salles quand le public professionnel n’est pas en nombre au rendez-vous d’une projection. Néanmoins, il est nécessaire que ces spectateurs anonymes puissent se fondre dans la masse des participants. C’est cela le jeu cannois. Les règles en sont simples. Il faut que le festivalier présente les garanties suffisantes pour participer à ce qui rassemble le monde du cinéma à Cannes : l’évaluation esthétique des films présentés dans les diverses sélections du festival. En conséquence, l’organisation festivalière accréditante retiendra de préférence, dans sa lecture des demandes d’accréditation, celles rédigées par les spectateurs qui lui sembleront les plus aptes à coopérer à ce jeu des évaluations esthétiques, écartant d’emblée « les trop exaltés », « les trop décalés », ou « les insuffisamment cultivés de l’art cinématographique ».

Montrer « patte blanche » : la participation du spectateur cannois au jeu des évaluations esthétiques des films

L’une des principales vocations du Festival de Cannes, c’est d’être un haut lieu de production de discours sur la valeur des oeuvres cinématographiques. La plupart des films qui concourent à Cannes y sont présentés pour la première fois devant un large public. Certains - c’est le jeu de la compétition - transgressent les formes esthétiques plus ou moins attendues ; et, à la sortie des salles de projection, ce sont souvent les réactions les plus spontanées et les plus contrastées qui dominent : on a aimé ou pas aimé, on est « rentré dedans » ou l’on est resté toujours hors du film, le temps est passé trop vite ou l’on s’est ennuyé, on parle de la prestation jubilatoire ou extrêmement décevante des comédiens. Bref, quand la parole est prise (le silence est souvent de mise aussi), c’est pour s’extérioriser sur le registre de l’émotion la plus directe. Une émotion qui perdure jusque dans les articles des critiques spécialisés qui paraissent dès le lendemain. Le meilleur exemple de ce couplage « discours jouissance immédiate / discours ascétique raisonné » à deux temps provient de ces réajustements critiques que subit le même film entre le moment où il est présenté à Cannes et celui où il sort en salle : lorsqu’une période de quelques mois sépare les deux dates, cela devient éclatant jusque dans les mots d’un même éditorialiste. Ce serait néanmoins une véritable erreur de diagnostic si l’on n’a pas compris le sens de ce discours construit en deux temps (comme le serait le témoignage oculaire d’un crime, nécessaire re-construction maîtrisée de la première émotion suscitée dans le performatif du « j’y étais »).

On retrouve cette manière d’envisager l’esthétique dans les ouvrages de C. Lalo, L’Expression de la vie dans l’art [6], ou de J. Dewey, Art as Experience [7], pour qui l’activité artistique correspond toujours au produit d’une première dimension, celle de la tension, de la réaction corporelle, d’une anticipation, et d’une seconde dimension, intellectuelle, réconciliatrice :

Pour donner une idée de ce que c’est que d’avoir une expérience, écrit Dewey, imaginons une pierre qui dévale une colline. [...] La pierre se décroche de quelque part et se meut, d’une manière aussi régulière que les conditions le permettent, vers un endroit et un état où elle sera au repos vers une fin. Imaginons, en outre, que cette pierre désire le résultat final, qu’elle s’intéresse aux choses qu’elle rencontre sur son chemin, aux conditions qui accélèrent et retardent son mouvement dans la mesure où elles affectent la fin envisagée, qu’elle agisse et réagisse à leur encontre selon la fonction d’obstacle ou d’aide qu’elle leur attribue, et qu’elle établisse un rapport entre tout ce qui a précédé et le repos final qui apparaît alors comme le point culminant d’un mouvement continu. La pierre aurait dans ce cas une expérience et cette expérience aurait une qualité esthétique. [...] Les « ennemis de l’esthétique », ajoute Dewey, se mettent en travers de la trajectoire et écartèlent l’unité d’une expérience dans des directions opposées. [En ce sens], lutte et conflit peuvent procurer une jouissance bien qu’ils soient douloureux : c’est qu’ils font partie de l’expérience en ce qu’ils la font progresser. Autrement on ne pourrait pas y faire entrer ce qui a précédé. Car « faire entrer » dans une expérience vitale, c’est plus que placer quelque chose à la surface de la conscience au-dessus de ce qui était connu auparavant. Cela implique une reconstruction qui peut être douloureuse.

Le terrain cannois demeure foncièrement du côté de l’expérimentation des valeurs et de la tension dont parle Dewey. Au mieux, on parvient à justifier cette tension à la manière de David Cronenberg, président du jury du festival de 1999, conduit à commenter son palmarès très controversé :

Les films élus sont ceux pour lesquels nous avons eu l’élan du coeur le plus pur. Nous n’avions pas d’intention politique. Sans l’avoir voulu de manière consciente, nous avons exprimé nos sentiments sur le cinéma, c’est évident, mais ça n’avait rien d’un processus intellectuel. Nous n’étions pas un groupe d’agitateurs subversifs se réunissant le soir dans une cave pour fabriquer une bombe. Parmi les dix membres du jury, il y avait une diversité d’opinions magnifique et nous n’avions pas la moindre idée de ce que chacun allait dire avant qu’il ne s’exprime. C’était toujours une surprise ou un choc quand nous entendions les opinions des autres. [...] Hollywood a fait subir un lavage de cerveau au monde entier. Pourquoi avoir un jury au bout du compte ? Si la popularité est le seul critère d’appréciation, il faut tout simplement laisser les spectateurs d’un film voter. [...] Il faut bien comprendre que Cannes est devenu une insulte pour les Américains. Ils voient ce festival comme quelque chose de merveilleux et ils le désirent. Et, comme ils ne parviennent pas à le posséder, ils commencent à le haïr. Ils disent que le festival a perdu sa raison d’être, qu’il n’est pas « pertinent » (irrelevant).[8]

Le palmarès dont il est question dans les propos de Cronenberg est celui qui a attribué la Palme d’or à Rosetta, le film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, le Grand prix du jury à L’Humanité de Bruno Dumont, les prix d’interprétation aux acteurs de ces films, Émilie Dequenne, Séverine Caneele et Emmanuel Schotté. Outre le fait que ce palmarès traduise une cohérence incontestable dans les choix du jury, il fut, une nouvelle fois, le déclencheur d’une polémique virulente, telle qu’en connaît régulièrement le Festival de Cannes. Les critiques des grands quotidiens mondiaux emboîtèrent le pas et firent corps derrière les termes d’« ultradocumentaires », de « tristement naturalistes », de « sociaux réalistes pessimistes » utilisés pour qualifier les films élus. Jamais on ne s’étonne de cette cohérence. Jamais on ne tente de tirer le débat vers la compréhension d’une possible volonté concertée de la part du jury de mettre de l’avant une autre vision du cinéma contemporain - finalité pourtant clairement exposée dans les objectifs qui définissent le Festival de Cannes. En effet, on ne peut pas ne pas se dire que l’enjeu qui pèse derrière un tel palmarès est bien celui de la défense d’un mode esthétique de représentation du monde social, fortement impliqué par la mise en oeuvre brutale d’un nouveau type de « montré » cinématographique, au sens où l’entendent, par exemple, Luc Boltanski et éve Chiapello dans Le Nouvel Esprit du capitalisme :

À un investissement de l’imagination - telle qu’elle se dévoile dans les fictions romanesques, cinématographiques ou télévisuelles - par le social en l’espèce de drames, de tensions, de complexes ou de dilemmes associés à la question des classes et des origines sociales, qui a marqué les années soixante et soixante-dix et qui était sans doute en harmonie avec la sensibilité de générations ayant connu une forte mobilité sociale, tend ainsi à se substituer aujourd’hui une focalisation sur la question du lien [...] et sur une représentation du monde vécu en termes de connexion et de déconnexion, d’inclusion et d’exclusion, de clôture dans des collectifs fermés sur eux-mêmes ou d’ouverture sur un monde dangereux de rencontres, d’entraides, de pertes, et finalement, de solitude.[9]

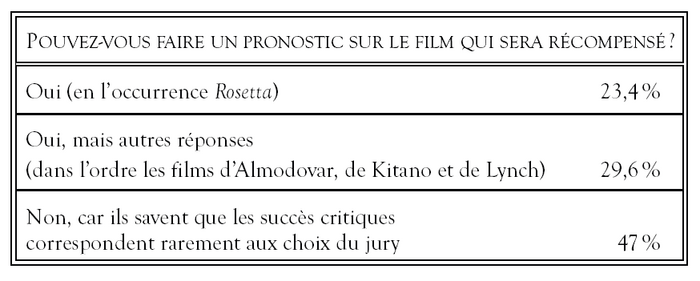

Le cinquante-deuxième Festival de Cannes a fait ouvertement éclater deux interprétations en termes de valeurs du palmarès dont la presse s’est fait écho, celle des critiques, d’une part, et celle du jury et de l’institution festivalière, d’autre part. Quant à nos spectateurs anonymes accrédités, interrogés sur leur pronostic concernant la Palme, ils avaient, pour près d’un quart d’entre eux, prévu que Rosetta serait gagnante, rejoignant de concert le verdict du jury officiel, comme le montre le tableau ci-contre.

Tableau 1

À observer les spectateurs interrogés qui pronostiquent Rosetta, on constate que la réponse qu’ils donnent à la question ne s’assimile pas au fait de classer en tête le film qu’ils estiment être pour eux le plus beau ou le meilleur film en compétition présenté à Cannes. Leur compréhension du dispositif cannois est comparable en cela aux attributions d’un jury en quête de récompenser une innovation cinématographique susceptible d’endosser véritablement, « authentiquement », le sens d’une valeur esthétique. Leur regard se pose consciemment dans les termes d’une anticipation repérable, selon eux, à travers ce qui, dans la sélection, sort des conventions et - point fondamental - est apte à proposer une nouvelle convention. C’est ainsi qu’ils espèrent découvrir, voire proposer, à Cannes, de nouvelles raisons, de nouveaux modes esthétiques. Leur démarche est donc une démarche de spectateur actif, se prêtant au jeu des évaluations esthétiques des films d’une manière très mimétique au regard du comportement des mondes professionnels de Cannes. D’ailleurs, la réponse des spectateurs (47 %) qui ne pronostiquent rien sur la Palme peut être interprétée comme relevant d’une activité similaire, car s’ils ne le font pas, c’est justement parce qu’ils ont conscience qu’une tension réside effectivement entre le succès critique des films projetés et ce que décidera le jury officiel. De fait, tous les spectateurs accrédités font montre d’une authentique compréhension des enjeux de la manifestation et s’affirmeront, au demeurant, comme des prescripteurs reconnus dans leur milieu d’origine, qui voit en eux de véritables instances de désignation.

Le fait que l’organisation festivalière les accepte en son sein tient donc, en grande partie, à leurs « compétences » mimétiques pour se fondre dans le monde du cinéma tel qu’il se meut à Cannes. Toutefois, à interroger de manière plus serrée ces spectateurs cannois, on se rend compte que la « mimétique » dont ils usent demeure avant tout un procédé pour « montrer patte blanche » aux yeux des organisateurs, afin d’obtenir une accréditation qui, à son tour, leur permettra de « montrer patte blanche » à l’entrée du palais. En effet, leur finalité ne saurait se résumer à être dans l’enceinte du palais au plus près du monde du cinéma. Leur quête est à la fois plus intérieure, plus profonde et plus directement reliée aux signes particuliers qui travaillent l’identité spectatorielle de ces exclusivistes du cinéma.

Signes particuliers, ourlets de l’identité spectatorielle des festivaliers cannois

L’équipée cannoise possède, pour les spectateurs anonymes qui parviennent à êtres accrédités, le sens d’une promesse d’un « vécu de la découverte », qui apporte un ton et une teneur à la manifestation tout entière (ils parlent eux aussi souvent à la manière des participants professionnels de la sélection festivalière comme d’un « bon ou d’un mauvais cru ») ; en conséquence, les attentes qui s’y expriment sont un peu du même ordre que celles qui contextualisent le tourisme dit « d’aventure » : elles ne peuvent se satisfaire de propositions convenues et exigent un renouvellement soutenu. Le plaisir ou la jouissance esthétiques, tels qu’on les définit à Cannes, sont intimement liés aux formes de ce renouvellement. Mieux, ce plaisir et cette jouissance peuvent, si l’on est attentif aux registres de leur expression, attirer notre attention sur les multiples modalités qui viennent « ourler » les comportements de nos spectateurs anonymes. Car leurs relations à l’objet cinématographique excèdent largement le face-à-face, souvent silencieux, qu’ils entretiennent avec les films dans les salles de cinéma hors festival, ou face à leur téléviseur. Et si l’on pouvait retrousser le regard qu’ils portent sur les films comme on retrousse un vêtement, on y découvrirait la forme, la longueur et la couleur de l’ourlet qui borde leur identité de spectateur. Par-delà les goûts avérés du spectateur, « l’ourlet » est porteur de motivations qui, si on les examine de près, font justement faire éclater les appariements en goûts ou en fréquentations que l’on utilise généralement pour qualifier les films et leurs publics. De la sorte, l’enquête que nous avons menée à Cannes a permis de mettre en évidence d’autres typologies des attitudes spectatorielles, sémiotiquement ancrées. Ainsi, dans l’ensemble de nos entretiens n’impliquant pas leurs goûts cinématographiques, mais plutôt leur relation personnelle au cinéma, nous avons relevé chez nos spectateurs anonymes des traits précis et récurrents : établissant une véritable systématique, ils sont au nombre de onze et le tableau récapitulatif présenté ci-dessous les reprend en indiquant leur poids statistique pour caractériser nos spectateurs cannois hors de la projection :

Tableau 2

Si les six dernières occurrences du tableau se combinent indistinctement et relèvent d’attitudes généralement utilisées pour qualifier la pratique « cinéphilique », elles ne caractérisent pas singulièrement un « type » de spectateur ; en revanche, les cinq premières (composées en italique) sont exclusives les unes par rapport aux autres, et ne se recoupent qu’exceptionnellement entre elles. En d’autres mots, on peut dire que ces occurrences traduisent une sorte d’« émancipation signifiante » différente et différenciée de la relation de nos spectateurs à l’univers cinématographique. Elles fonctionnent comme de très sûrs signes particuliers propres à caractériser l’identité spectatorielle des spectateurs festivaliers cannois.

Dans sa « petite apologie de l’expérience esthétique », Jauss insiste sur l’idée qu’aujourd’hui, dans les analyses qu’on en fait,

[...] l’expérience esthétique est amputée de sa fonction sociale primaire précisément si la relation du public à l’oeuvre d’art reste enfermée dans le cercle vicieux qui renvoie l’expérience de l’oeuvre à l’expérience de soi et inversement, et si elle ne s’ouvre pas sur cette expérience de l’autre qui s’accomplit depuis toujours, dans l’expérience artistique, au niveau de l’identification esthétique spontanée qui touche, bouleverse, qui fait admirer, pleurer ou rire par sympathie, et que seul le snobisme peut considérer comme vulgaire.[10]

À l’instar de Jauss, ce que l’on redécouvre avec les traits mis en évidence plus haut chez les spectateurs cannois dépend formellement d’une posture qui implique spécifiquement leur identité personnelle dans le moment cinématographique, c’est-à-dire avant, pendant et après le film. C’est du moins ce que laisse penser un examen plus approfondi de ces traits qui distinguent entre eux 82,9 % de nos spectateurs cannois :

1. Être reconnu (pris pour quelqu’un d’autre) dans les rues de Cannes.

Évidemment, à Cannes, les passants ont, en période de festival, le regard aux aguets, prêt à repérer un visage connu ; la méprise est souvent de mise et il arrive couramment que l’on prenne quelqu’un pour une vedette dans le doute d’une vague ressemblance (cela fonctionne suivant le double a priori cannois qu’un acteur est très différent dans la vie et au cinéma, et qu’au festival on peut croiser les acteurs n’importe où). Néanmoins, on peut imaginer que ce jeu de la méprise ne soit pas que le fait de celui qui se trompe. Loin d’être un cas marginal, ce qui est mis en évidence ici pose le problème de la relation galvanisatrice que le cinéma est susceptible de susciter chez son spectateur. L’acteur à l’écran propose, à son insu, une expérience du monde et exalte là un pouvoir de type normatif, faisant ainsi l’objet d’une identification plus ou moins durable et qui s’extériorise avec plus ou moins de force. C’est ce qu’a remarquablement montré la sociologue Dominique Pasquier dans La Culture des sentiments [11], ouvrage consacré à la manière dont la série télévisée Hélène et les Garçons a accompagné ses spectateurs - enfants et adolescents - dans une construction du soi social qui passe, fugitivement, par le mode de la ressemblance avec des personnages de fiction. Il faut noter qu’à Cannes, ce trait ne se combine qu’exceptionnellement avec une volonté de rencontrer, en chair et en os, celui ou celle qui est l’objet de l’identification.

Figure 3

Fausse Deneuve en quête de reconnaissance

2. Collectionner des objets de cinéma autres que livre, vidéo ou affiche.

Il faudrait dire « en plus » plutôt que « autres », car, dans les faits, les objets « fétiches » collectés viennent fréquemment enrichir le tout-venant des films, des cassettes, des DVD et des affiches. Cette attitude, telle qu’elle se constate au Festival de Cannes, n’est pas dévolue à un film ou à un acteur particulier (cela ressortirait plutôt du trait précédent), mais à une volonté délibérée de s’approprier l’objet cinématographique hors des modes conventionnels. La récolte des collectionneurs cannois est principalement composée de dossiers de presse (dans toutes les langues), de photos, d’objets de promotion, d’éléments du décor cannois lui-même, de talons de billets portant le nom des films en compétition, voire d’objets franchement « patrimoniaux ». Dotés d’un pouvoir fortement suggestif, ces objets leur permettent de consolider pour eux-mêmes et aux yeux de leurs proches une relation matérielle durable avec les mondes de cinéma (souvent ils évoquent le fait que les professionnels possèdent les mêmes).

Figure 4

Moulage de la main, objet fétiche ?

3. Avoir une place de prédilection dans une salle de cinéma.

Pour 12,3 % de nos spectateurs cannois, être au cinéma, c’est aussi choisir sa place dans une salle, maîtriser sa distance à l’écran pour « s’installer au mieux » dans le film. Dans un premier temps, le fait d’apporter un soin particulier à sa situation géographique dans l’espace du cinéma s’explique par le recours à des raisons strictement techniques (par exemple : ratio taille de l’écran/distance au fauteuil) ; puis, dans un second temps, l’argument technique s’efface au profit de justifications « diégétiques », qui visent à légitimer une place plus ferme au coeur de la narration filmique. En recoupant les témoignages de nos spectateurs, on peut clairement remarquer que le fait « d’être dans l’histoire » ne peut en aucun cas être entendu comme un synonyme « d’être à la meilleure place pour la visionner » ; car, lorsqu’on les relance en entretien sur ce point, ils font régulièrement le parallèle avec le théâtre pour confirmer que le problème, au cinéma, n’est pas de « voir » - on voit bien partout -, mais bien « d’être à l’intérieur », un peu comme si on s’installait sur scène, au milieu des comédiens plutôt qu’au premier rang. La « rampe » sémiotique, qui sépare le spectacle du spectateur, est franchie, permettant ainsi à ce dernier de quitter, le temps d’une représentation, les « complications affectives de sa vie réelle ». Le « contrat fictionnalisant » se construit dans une relation fondée sur le contact direct[12] : l’identification est d’ordre cathartique.

4. Vouloir exercer un métier devant la caméra.

Lorsqu’on conçoit Cannes comme un lieu de rencontres professionnelles, il est naturel de se figurer la manifestation festivalière comme un terrain propice à densifier ses contacts, le climat y est favorable. Au demeurant, le festival se présente et est ressenti en ces termes par « les gens du métier ». Plus de 51 % de nos spectateurs expriment le souhait de travailler, ou le regret de n’avoir pu réussir à travailler, « derrière la caméra » ; pour ces derniers, il est clair que ce désir exprimé est pleinement rattaché à une réflexion sur le cinéma en termes de compétences, d’apprentissages techniques d’une profession liée au cinéma (chef-opérateur, éclairagiste, scénariste, etc.). En revanche, les spectateurs (17,6 %) qui manifestent le voeu de se retrouver un jour « devant la caméra » escamotent presque totalement l’aspect laborieux du travail d’acteur par lequel ils augmenteraient objectivement leurs chances d’accéder au métier. Ils sont comme naturellement habités par l’idée qu’ils détiennent un potentiel, un physique ou un talent « rayonnants » que les professionnels qu’ils vont croiser à Cannes seraient en mesure de reconnaître. Ils se présentent comme disponibles, et se sentent d’autant plus à leur place au coeur de la manifestation qu’ils estiment avoir potentiellement un rôle à jouer dans le monde des acteurs. En participant au rituel cannois, ils s’associent de fait, et en pratique, au milieu qui peut (ou doit) nécessairement les identifier (le mythe de la starlette « découverte » à Cannes reste profondément ancré).

5. Avoir la volonté (ou le désir) de rencontrer un acteur.

Cette volonté de rencontre s’appuie généralement, à Cannes, sur des arguments qui reposent rarement sur la simple curiosité : ce qui anime nos spectateurs cannois peut se résumer dans le désir de confronter la représentation qu’ils se font d’un acteur à sa réalité propre. Il faut remarquer que ce désir de rencontre est loin d’être patent chez tous. La plupart se contentent du « voir », car il faut bien saisir que « rencontrer » effectivement quelqu’un que l’on admire, ou pour qui l’on a de la sympathie, peut parfaitement mettre en péril le système de représentations qu’un individu a échafaudé à distance, et dans lequel il puise une certaine stabilité de référence. La rencontre, en réduisant la distance, est en passe d’ébranler les affects qui supportent ce système de représentations : ceux qui la souhaitent en sont totalement conscients, et c’est précisément cet « ébranlement » qu’ils espèrent, et auquel ils se sont préparés. Les expressions - « il est mieux dans la réalité », « elle est moins bien que dans les films », « ils sont abordables », « ils sont simples » ou « ils sont comme tout le monde » - définissent la palette la plus communément utilisée par nos festivaliers lorsqu’ils rapportent leur rencontre avec un acteur. En ce sens, ou peut dire que la mesure qui est prise dans le temps de cette rencontre repose les termes d’une relation d’identification engagée sur une dialectique de la distance et de la proximité qui exprime, en premier lieu, la relativité de la position du spectateur face à l’acteur.

Si l’on a tenu à insister sur ces signes particuliers, c’est qu’ils caractérisent les spectateurs anonymes accrédités par l’institution cannoise dans leur quête festivalière. Traits descriptifs et oppositifs des ourlets de l’identité spectatorielle, ces derniers fonctionnent de manière récurrente et très contrastée dans le rassemblement cannois, comme autant de petites obsessions caractéristiques des personnalités spectatorielles qui parviennent à s’insérer dans le coeur de la manifestation. Expression manifeste, ces signes ne sont sans doute pas observables avec un si grand contraste dans le quotidien spectatoriel des salles de cinéma comme ils le sont à Cannes. Ils permettent néanmoins d’interroger, de manière inédite, les actes sémiques qui façonnent certaines personnalités de spectateurs de cinéma que l’on peut qualifier d’exclusivistes. Certes, ce que l’enquête a permis de dévoiler est loin d’épuiser avec justesse la compréhension de l’expérience esthétique que ces derniers viennent vivre à Cannes, mais elle peut être cependant proposée comme un point de départ, d’où l’on pourrait réexaminer et enrichir les approches sociosémiotiques de cette expérience-là. Comme le souligne Jauss,

[...] l’expérience esthétique se distingue des autres formes d’activité non seulement comme « production par la liberté », mais aussi comme « réception dans la liberté ».[13]

Le Festival de Cannes est appréhendé par ses spectateurs anonymes accrédités comme un espace de liberté recherché, même si cet espace comporte des enjeux et des limites qui, parfois, leur échappent. La passion et la jouissance résultent aussi d’épreuves circonstanciées. C’est là le sens et l’intérêt majeur du Festival de Cannes : être un lieu où s’exhibent, dans leur pluralité et leur ritualité, les attitudes spectatorielles dont on conserve souvent un souvenir passionné et passionnel. Une récompense de la passion cinématographique en actes.

Appendices

Note biographique

Emmanuel Ethis

Emmanuel Ethis est chef du Département des sciences de l’information et de la communication de l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse où il dirige le DESS de Stratégies du développement culturel. Spécialiste de la réception des oeuvres cinématographiques et particulièrement des usages du temps dans les films de fiction, il conduit dans le cadre du laboratoire Culture et Communication de l’Université d’Avignon une série de travaux sur les dynamiques culturelles nouées autour de la pratique cinématographique, sur les colonies festivalières qui se déplacent d’un festival de cinéma (ou de théâtre) à l’autre et sur la personnalité « temporelle » des publics de la culture. Il prépare actuellement deux ouvrages ; l’un porte sur la poïétique du questionnaire, l’autre est consacré à la culpabilité à l’oeuvre dans les sociabilités culturelles. À lire : Aux marches du palais - Le Festival de Cannes sous le regard des sciences sociales, sous la dir. d’E. Ethis, Paris, La Documentation française, 2001. Avignon, le public réinventé, sous la dir. d’E. Ethis, Paris, La Documentation française, 2002.

Notes

-

[1]

A. Bazin, « Du festival considéré comme un ordre », Les Cahiers du cinéma, juin 1955, p. 57.

-

[2]

W. Benjamin, « L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Poésie et Révolution, Paris, Denoël, 1971, p. 105.

-

[3]

Il faut donner ici à personnalité le sens « d’agrégat organisé des processus et des états psychologiques qui révèlent un individu », sens défini par R. Linton dans Le Fondement culturel de la personnalité, Paris, Dunod, 1959, p. 78.

-

[4]

Sur ce point, on peut renvoyer aux propositions anthropologico-sociologiques que construit E. Morin pour interroger l’objet cinématographique (Le Cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Éd. de Minuit, 1956, notamment les chap. iii et vi).

-

[5]

On se réfère ici à la définition des mondes de l’art d’H. S. Becker dans ses Propos sur l’art : « l’art est le produit d’une action collective, de la collaboration de nombreux agents dans le cadre d’activités variées sans lesquelles des oeuvres particulières ne pourraient voir le jour ou continuer d’exister. Ces agents coopèrent grâce à des présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner ces activités » (Paris, L’Harmattan, 1999, p. 99).

-

[6]

C. Lalo, L’Expression de la vie dans l’art, Paris, Librairie Félix Alcan, 1933.

-

[7]

J. Dewey, Art as Experience, New York, G. B. Putnam’s Sons, 1934, p. 23-24 (trad. de D. Charles).

-

[8]

Extrait de l’interview de D. Cronenberg, recueillie par L. Rigoulet pour le quotidien Libération : « Cronenberg contre-attaque, Le président du jury cannois revendique son palmarès » (2 juin 1999).

-

[9]

L. Boltanski et é. Chialepello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. Cette citation est reprise dans le très bon article de C. Broué, qui souligne très justement « Le Retour de la question sociale au cinéma », dans l’ouvrage collectif sous la dir. de N. Demorand et H. Jallon, L’Année des débats, Paris, Éd. La Découverte et Syros, 2000, p. 192.

-

[10]

H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 55.

-

[11]

D. Pasquier, La Culture des sentiments, l’expérience télévisuelle des adolescents, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1999.

-

[12]

Voir à ce propos l’article de R. Odin paru dans le no 8 de la revue IRIS et intitulé « Du spectateur fictionnalisant au nouveau spectateur : approche sémio-pragmatique », Limoges, 1988.

-

[13]

Jauss, op. cit., p. 82

List of figures

Figure 1

Montée des marches, une préoccupation majeure

Figure 2

L’attention à la marche

Figure 3

Fausse Deneuve en quête de reconnaissance

Figure 4

Moulage de la main, objet fétiche ?

List of tables

Tableau 1

Tableau 2