Abstracts

Résumé

Peut-on parler d’un atelier de création pour les auteur·trices de pièces de théâtre? Si oui, quelles en sont les caractéristiques? À travers une étude portant sur seize auteur·trices francophones, Thibault Fayner travaille à rendre compte des lieux et des temps de l’écriture dramatique actuelle. En mettant au jour l’existence d’un atelier mobile et polytopique, il propose une plongée dans l’organisation du travail créateur des auteur·trices dramatiques d’aujourd’hui.

Mots-clés :

- auteur·trice dramatique,

- dramaturge,

- atelier,

- résidence,

- création littéraire,

- processus de création

Abstract

Can we talk about a creation workshop for playwrights? If so, what are its characteristics? Through a study of sixteen French-speaking authors, Thibault Fayner accounts for the places and times of contemporary playwriting. By revealing the existence of a mobile and polytopic workshop, he offers an insight into the work of today’s playwrights.

Article body

Quand on parle d’atelier, pour un·e artiste, on pense à l’atelier d’un·e peintre, d’un·e sculpteur·trice, d’un·e plasticien·ne. On associe rarement le·la romancier·ère ou l’auteur·trice dramatique à la notion d’atelier. Pour les artistes de la chose littéraire, le mot « bureau » paraît suffire. Pourtant, cette notion est beaucoup plus pauvre que celle d’atelier. Elle postule un espace de travail unique, relativement restreint; elle assimile maladroitement le travail de l’auteur·trice à un travail régulier, soumis à des horaires fixes et constitué autour de sa table de travail.

La notion d’atelier est plus riche, plus ouverte. Cependant, convient-elle au métier de celui ou celle qui écrit pour le théâtre? Pour y répondre, essayons d’abord de définir, à grands traits, les caractéristiques qu’on associe couramment à l’atelier physique de l’artiste.

L’atelier d’un·e artiste est d’abord un espace voué à la création artistique. C’est également un espace dans lequel on trouve un certain nombre d’objets, d’outils utiles à l’effectuation de ses oeuvres. C’est encore un lieu ayant des qualités qui le rendent propre à l’exercice d’un certain art; l’atelier d’un·e peintre a ainsi des qualités liées à la lumière et à l’espace disponible. Ajoutons que c’est un cadre spatio-temporel qui permet d’organiser le travail en établissant une double rupture : rupture avec les autres lieux et notamment avec ceux de la vie quotidienne, et sanctuarisation d’un temps utile à la création.

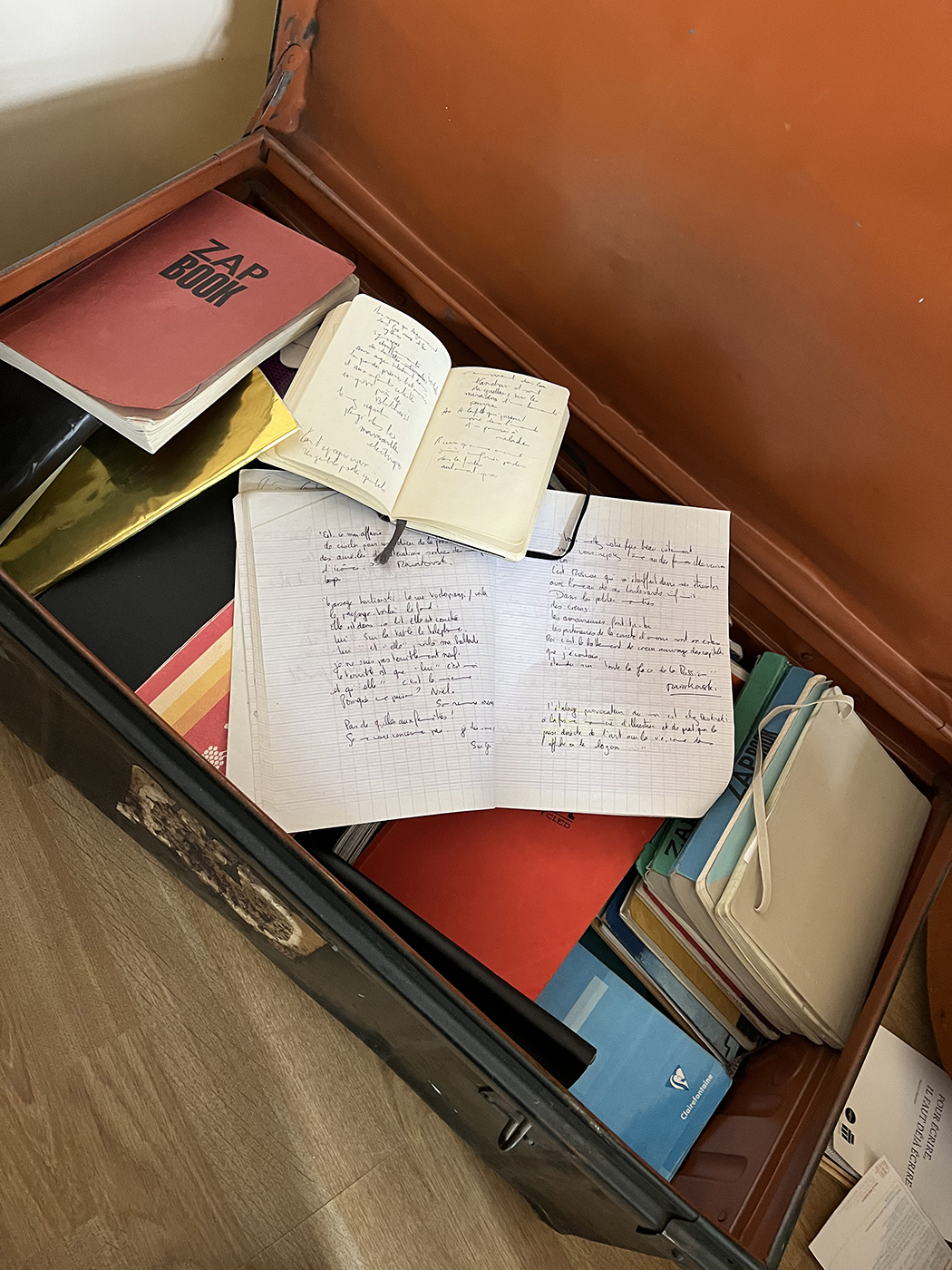

Se proposer d’appliquer la notion d’atelier au travail de l’auteur·trice dramatique (qu’on appellera aussi dans cet article le·la dramaturge[1]), et étudier comment cet atelier se constitue, c’est faire le pari que ces quelques éléments définitionnels valent pour cet·te artiste aussi. Je n’aurais peut-être pas avancé cette hypothèse si je ne conduisais pas, depuis janvier 2021, une étude relative aux processus de création littéraire des dramaturges, étude qui me permet d’observer certains de leurs lieux d’écriture, ainsi que les outils qui sont les leurs (carnets, brouillons, etc.). Ces observations me font pressentir que la notion d’atelier est pertinente pour cette profession.

Le présent article s’appuiera sur les entretiens conduits à l’occasion de cette étude. J’adosserai mes analyses à ceux réalisés avec les seize auteurs et autrices suivant·es : Marion Aubert, Hakim Bah, Martin Bellemare, Jean Cagnard, Marc-Antoine Cyr, Lucie Depauw, Marie Dilasser, Nathalie Fillion, Claudine Galea, Samuel Gallet, David Lescot, Philippe Malone, Magali Mougel, Mariette Navarro, Manuel Antonio Pereira et Pauline Peyrade[2]. Ce corpus compte treize auteur·trices français·es, deux auteurs canadiens et un auteur guinéen. Ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas tant de démontrer que la notion d’atelier s’applique aussi aux dramaturges. Je fais plutôt le pari qu’en important cette notion dans le champ théâtral, je pourrai éclairer certains aspects méconnus de la manière dont les auteur·trices dramatiques créent, aujourd’hui, leurs oeuvres.

Cette étude entend participer à la réflexion sur les processus de création dans le spectacle vivant. Les évolutions récentes des modes de fabrique du texte, et plus généralement du spectacle, nourrissent un faisceau d’études relatives à la poïétique des artistes et notamment des auteur·trices. Mentionnons notamment les recherches conduites sur les collaborations artistiques entre auteur·trices dramatiques et artistes de la scène, qu’il s’agisse d’étudier les répercussions institutionnelles de ce type d’accordage (Ruset, 2019), ou qu’il soit question d’analyser les modalités de ces collaborations (Cousin, 2012) jusqu’à faire l’hypothèse d’une nouvelle « dramaturgie en relation » (Borja de Almeida Filho, 2015).

La carte des lieux de l’écriture

L’étude que je conduis actuellement me révèle que l’atelier du·de la dramaturge, du fait du peu d’éléments encombrants qu’il comporte, est caractérisé par sa grande mobilité. Cette mobilité fait apparaître une carte des lieux de l’écriture dramatique. Il est à noter que ces lieux sont choisis pour leurs qualités spécifiques. Ils répondent également à des stratégies d’écriture. En effet, on trouve parmi ces espaces de travail des endroits privilégiés pour le démarrage d’un texte, d’autres préférés dès lors que le projet d’écriture est engagé, et d’autres investis au moment de finir une pièce et d’effectuer les ultimes relectures. Ainsi la mobilité des auteur·trices de théâtre dessine-t-elle une carte spécifique au sein de laquelle les lieux de l’écriture et les étapes de la création littéraire d’un texte se confondent.

L’atelier du·de la dramaturge ressemble d’abord à une série d’espaces de travail : le bureau, la cuisine, le balcon, la chambre et notamment le lit sont parmi ceux privilégiés par les auteur·trices. Il faut y ajouter la rue, le café, le parc, la bibliothèque. Et encore les abbayes et autres chartreuses, appartements, villas où sont situées les résidences d’écriture. Sans oublier les gradins des théâtres pour les auteur·trices qui écrivent à partir des propositions des acteur·trices. La première caractéristique de l’atelier du·de la dramaturge est ainsi d’être polytopique.

Les lieux « hors les murs » de l’habitation

La rue constitue un premier lieu d’écriture que les auteur·trices exploitent pour diverses raisons. La rue, c’est d’abord l’endroit où l’on marche, où l’on déambule et, à cette occasion, des phrases peuvent surgir qu’il convient de ne pas perdre. Les auteur·trices sortent alors leur carnet et attrapent au vol ce qui affleure à leur conscience. Dans ce cas, écrire dans la rue ne ressort pas d’un choix délibéré. C’est la rue. Mais cela aurait tout aussi bien pu être le train, un hall de gare ou un café. Écrire dans la rue est lié au surgissement de l’inspiration et à la volonté de ne pas perdre ce qui se manifeste. C’est en ce sens que le dramaturge guinéen Hakim Bah dit qu’au moment où il entame une pièce, il est dans une « frénésie » et qu’il peut alors « écrire partout, dans la rue, dans les parcs » (entretien du 11 octobre 2021).

La rue peut également être choisie délibérément comme un espace d’écriture. Hakim Bah, toujours, dit qu’il s’y rend lorsqu’il doit « écrire une scène de rue » (idem). Dans ce cas précis, écrire dans la rue revient à peindre sur le motif. Hakim Bah évoque également une troisième fonction de la rue dans son travail. Pour lui, elle constitue un lieu pour proférer ses textes et écouter « comment […] ils sonnent » (idem).

Il est un autre lieu qui apparaît dans certains entretiens, c’est celui du café. Il est parfois jugé impropre à l’écriture. C’est le cas pour Marie Dilasser, qui « n’arrive pas à [se] concentrer » dans un lieu « qui [la] sollicite trop » (entretien du 21 septembre 2021). Pour Nathalie Fillion, en revanche, le café est un lieu d’écriture possible. En vérité, ce n’est pas le café qui est un lieu d’écriture, c’est un café en particulier. Écrire a à voir, pour Fillion, avec une syntonisation cosmique, une connexion médiumnique. Aussi le caractère favorable ou non d’un espace de travail dépend-il de l’énergie dont il est chargé. Le café dans lequel elle aime se rendre est « très bruyant » (Fillion, entretien du 14 février 2022), mais il est chargé d’une énergie qui lui permet d’écrire. La dramaturge dit d’ailleurs partager ce constat avec d’autres artistes qui viennent y travailler.

Un autre site fréquemment investi par les auteur·trices est celui de la résidence d’écriture, et particulièrement les cellules monacales de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Sur les seize auteur·trices de mon corpus, douze y ont séjourné au moins une fois.

Les cellules monacales de la Chartreuse, qui servent de lieux de vie et d’écriture. La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon (France), 2022.

Les lieux de résidence sont recherchés parce qu’ils offrent des espaces relativement coupés du monde et dans lesquels il est plus facile de se concentrer. Par ailleurs, dans certaines de ces résidences, les repas sont pris en charge, ce qui permet aux auteur·trices de se libérer de toute activité domestique chronophage. Il est à noter que les temps de résidence d’écriture ont beaucoup baissé depuis vingt ans. Cela est déploré par certain·es auteur·trices, notamment Manuel Antonio Pereira : « La première fois que je suis allé à la Chartreuse, ça a duré trois mois. Puis ça s’est réduit à un peu moins. Et maintenant, c’est un mois. C’est dommage pour les auteur·trices qui ont besoin de temps pour développer leur écriture. Ou alors il faut multiplier les résidences. C’est compliqué » (entretien du 22 février 2021).

La solitude, la concentration et la disponibilité offertes par les lieux de résidence peuvent permettre de descendre en soi, de se mettre à l’écoute d’une pulsation intérieure, de mots, de sujets qui, en s’agglomérant, sont susceptibles de faire naître un texte. La résidence, du fait de ses caractéristiques, est donc propice au démarrage d’une pièce. C’est le cas pour Mariette Navarro, qui estime que c’est un endroit idéal « pour entamer une pièce […] parce [qu’elle a] dix jours de calme » (entretien du 8 février 2021).

La résidence, en raison de ces mêmes qualités (concentration, travail continu, disponibilité), peut également être exploitée dans des phases d’agencement des matériaux produits en amont. Ce travail de structuration nécessite du temps long et, surtout, un travail continué sur plusieurs jours consécutifs. Hakim Bah dit à ce propos : « Il faut que j’aie tout avant. La résidence me permet d’assembler tout cela » (entretien du 11 octobre 2021). Pour Pereira, la résidence intervient dans une phase médiane du travail. Il dit venir y « compléter un texte » (Pereira, entretien du 22 février 2021).

Les lieux domestiques de l’écriture

À l’intérieur de cette carte des lieux investis par les dramaturges pour écrire, il en est une seconde qu’il faut observer en usant d’une autre échelle, un peu comme sur les plans des villes touristiques où le coeur de la ville est représenté avec plus de détails au verso de la vue d’ensemble. La focalisation porte ici sur le lieu de vie principal de l’auteur·trice, qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement ou d’une chambre dans une cité universitaire. Ce lieu de vie est considéré comme un site d’écriture central pour l’ensemble des auteur·trices de mon corpus. Ce qui diffère, c’est l’usage que chacun·e fait des différents espaces qu’il comporte (bureau, chambre, lit, cuisine, salon, balcon, etc.).

Dilasser écrit quasi exclusivement chez elle, car c’est là qu’elle se « sen[t] le mieux » (entretien du 21 septembre 2021). Elle apprécie particulièrement l’indépendance que lui offre son lieu de vie, le fait de pouvoir se faire un café quand elle veut par exemple. Cela lui permet d’assumer plus facilement des horaires qu’elle fixe elle-même et qui peuvent être variables et tardifs. « J’ai besoin de maîtriser mon quotidien » (idem), explique-t-elle. Par ailleurs, écrire chez elle lui permet d’intercaler, entre deux moments d’écriture, des temps de travaux domestiques. Or ces travaux domestiques sont utiles à sa création littéraire, car ils lui permettent de se « rattacher à des choses hyper concrètes » (idem). Dilasser dit qu’elle a appris à se méfier d’une forme de délire qui peut s’emparer d’elle lorsqu’elle écrit, délire qui fait que son écriture s’étiole en des formes trop abstraites. Entre deux temps d’écriture, faire des activités manuelles lui permet de revenir à davantage de concrétude.

C’est le cas également pour Jean Cagnard, qui estime que son écriture, du fait de son caractère souvent « métaphorique » (entretien du 8 décembre 2021), peut devenir trop aérienne et pas assez terrienne. Or, pour Cagnard, l’écriture théâtrale gagne à se tenir en « tension » (idem) entre une aspiration à l’élévation et un point d’ancrage solide au sol. L’élévation, c’est le souffle, l’élan poétique, le lyrisme parfois. Le point d’ancrage, c’est tout ce qui permet de lester l’écriture (enjeux, situations, objectifs, etc.). C’est la métaphore du cerf-volant qui synthétise, pour le dramaturge, cette représentation de l’écriture : « Le cerf-volant, il vole parce qu’il est relié par un fil à la terre. C’est cette tension qui compte. Si tu lâches le fil, il se casse la gueule » (idem). Lors de ses journées d’écriture, Cagnard s’interrompt, sort marcher, débroussaille son terrain, fait de la maçonnerie. Ces activités concrètes l’aident à constituer ce point d’ancrage au sol.

Ouvrons ici une parenthèse pour évoquer l’atelier de Cagnard. Son atelier s’est d’abord confondu avec l’espace de son bureau. Il l’a ensuite déplacé dans son garage « un peu enterré », « une sorte de caverne » (idem) située en dehors de sa maison. Au départ, il s’est contenté de dégager une place pour installer une table et de déposer la porte en tôle pour mettre à la place une grande fenêtre. Durant cette période, le dramaturge écrivait au milieu de ses outils de bricolage. Plus tard, il a remisé ses outils dans la pièce attenante et a introduit des rangements pour ses livres et ses manuscrits. Aujourd’hui, cet atelier comprend des traces de ses anciennes fonctions de lieu de bricolage, notamment un établi. Il contient aussi des statues, « une forêt de rétroviseurs », vestiges d’un décor de spectacle, des manuscrits, des livres, ainsi que « des feuilles mortes et des toiles d’araignée » (idem), plaisante le dramaturge. Cet atelier matérialise à sa façon la tension entre l’élévation, manifestée par les rétroviseurs et les statues, et l’ancrage concret, illustré cette fois par l’établi et les outils de jardinage et de bricolage placés à portée de main. Notons de manière incidente que cette tension se retrouve dans les oeuvres de Cagnard. Pour ne parler que d’une de ses dernières pièces, Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face (2017), on trouve d’une part les monologues peu situés (au niveau de l’adresse, de l’espace de profération, etc.) du Résident de l’hôpital psychiatrique, et d’autre part des scènes dialoguées ancrées dans une situation concrète (déjeuner au réfectoire, entretien avec l’Éducateur, etc.). C’est un peu comme si l’atelier et la poétique de l’oeuvre étaient des éléments poreux. Ou, pour le dire autrement, comme si l’on retrouvait les traces de l’atelier de fabrication de l’oeuvre dans l’oeuvre elle-même.

Pour Marion Aubert, c’est la chambre qui a autrefois constitué son principal espace d’écriture. D’ailleurs, pendant longtemps, elle ne disposait d’aucune pièce réservée à la création. Elle écrivait dans son lit. Même aujourd’hui, alors qu’elle possède une pièce pour écrire dans son habitation, elle privilégie encore son lit pour certaines phases de son processus de création littéraire.

Dans son processus, la dramaturge commence souvent par rencontrer un·e metteur·e en scène avec qui elle définit un projet commun. S’ensuit une phase où elle a besoin de s’immerger dans le projet. C’est à ce moment-là qu’intervient, pour la première fois, l’écriture au lit. Aubert écrit tout ce qui lui vient et cela peut donner lieu à des écritures-fleuves, à des « cent-quarante pages » (entretien du 22 mars 2021), dit-elle, en donnant l’exemple d’une pièce en cours d’écriture. Cette logorrhée, cette coulée lui sert à générer des matières qui seront par la suite triées, remaniées, et qui pourront servir de base à l’écriture de la pièce. Or, pour en arriver là, il convient de se mettre en état de lâcher-prise. Le lit constitue un espace favorable à cela.

Mais le lit a également d’autres vertus. Dans la mesure où il offre un espace moins domestiqué que celui du bureau ou du café, il permet de laisser affleurer à la conscience de l’autrice des sujets, des phrases, des personnages qui sont eux-mêmes moins propres, moins polis, moins moraux que ceux qui pourraient lui apparaître en d’autres lieux. C’est cette seconde qualité qu’Aubert recherche dans l’écriture au lit, comme elle l’explique dans le passage suivant :

Je cherche à travailler sur des formes d’inconscient, sur nos réflexes, sur nos bêtises, sur mes propres malaises, angoisses, peurs. Je cherche ce qui est raciste en nous, ce qui est crade. Et pour attraper ça, il faut que j’aie le cerveau libre, dans le flot du sommeil, presque comme si j’allais chercher dans l’espace du cauchemar intérieur

(idem).

Ces lieux ne sont pas exclusifs, et beaucoup d’auteur·trices disent changer de pièce de vie au cours de leur journée d’écriture. C’est le cas de David Lescot, qui écrit tantôt dans sa cuisine, tantôt dans son salon ou dans son bureau. Dilasser dit également être très mobile dans son appartement. Ces déplacements ont à voir avec le nécessaire désengourdissement physique et mental de l’auteur·trice.

Difficile de parler des lieux d’écriture de la sphère domestique sans parler du bureau ou, parfois, de la petite pièce aménagée dans l’habitation qui en fait office. Tous et toutes les auteur·trices de mon étude disent disposer d’une telle pièce-bureau même si certain·es se refusent à l’appeler comme cela, à l’instar de Claudine Galea qui dit « détester ce mot » et lui préférer celui d’« atelier » (entretien du 1er mars 2021).

La pièce-bureau a d’abord pour fonction d’héberger un certain nombre de tâches qui ne regardent pas directement l’acte de création littéraire. Ainsi beaucoup d’auteur·trices y travaillent-il·elles à remplir des dossiers de demande de résidence ou de bourses d’écriture. Il·elles y préparent également leurs ateliers d’écriture, y répondent au téléphone, y tiennent leurs comptes. La pièce-bureau sert ainsi à organiser la vie professionnelle, et parfois personnelle, de l’auteur·trice.

Le bureau est également le lieu où l’auteur·trice conduit son chantier permanent de création. À l’instar du·de la peintre qui produit des études, des esquisses, qui s’entraîne à copier tel·le ou tel·le maître, les auteur·trices dramatiques se livrent, du moins pour une partie d’entre eux·elles, à des moments d’écriture qui n’ont pas vocation à générer des pièces. Le dramaturge Samuel Gallet en parle dans l’extrait suivant de son entretien : « On a véritablement un chantier qui est le magma, qui est l’atelier, et là on va faire plein de formes, on va bricoler, on va bidouiller des choses, on va lire, on va écrire » (entretien du 1er février 2021). Pour Gallet, ce chantier est conduit dans la pièce-bureau qui acquiert alors la fonction de laboratoire d’expérimentation et de recherche.

Le lieu-bureau intervient à différents moments du travail créateur. Il est d’abord le lieu dans lequel sont conduites les recherches documentaires utiles à l’écriture de la pièce. Ces recherches se font fréquemment sur Internet, comme l’explique Pereira, « parce qu’on a les documents à portée de main, des documentaires » (entretien du 22 février 2021). Elles prennent également la forme de lectures. Le bureau est le lieu idéal pour cela, car il est à proximité, voire dans la même pièce que la bibliothèque. Il est par ailleurs un lieu au calme dans l’habitation. Le bureau constitue également le lieu de stockage de ces recherches : beaucoup d’auteur·trices ont sur leur table, ou sur des étagères attenantes, des porte-documents qui contiennent des synthèses des lectures qu’il·elles ont effectuées. En amont du travail d’écriture, le bureau est donc un lieu centripète qui permet de réunir les matériaux préparatoires. Les entretiens conduits en visioconférence m’ont permis d’apercevoir les bureaux des auteur·trices. J’ai pu observer que Martin Bellemare a dans le sien une bibliothèque où sont présents « les livres qui [l]’accompagnent et qui ont résisté aux tris des différents déménagements » (entretien du 10 décembre 2021), des livres qu’il relit, au besoin, lorsqu’il écrit. Philippe Malone a placé, quant à lui, différentes piles de livres sur le sol de son bureau. Certains lui sont utiles pour nourrir la thématique de sa pièce en cours d’écriture. D’autres constituent des inspirations poétiques et littéraires choisies spécifiquement en regard du texte dans lequel il est engagé. Beaucoup d’auteur·trices disposent ainsi, dans leur bureau, de ce que Pauline Peyrade nomme « la bibliographie du texte » (entretien du 15 mars 2021) en cours d’écriture.

Ici encore, la connaissance de l’atelier de l’auteur·trice informe son oeuvre. La disposition des piles de livres dans le bureau de Malone permet de mieux mesurer la manière dont son travail d’écriture s’ancre à la fois dans les recherches formelles (où se côtoient théâtre, poésie, roman), l’actualité et les écrits critiques. Les pièces Septembres (2009) et Les chants anonymes (2021) sont deux exemples de ce tressage entre expérimentation formelle et saisie d’une certaine actualité.

Le bureau est également un lieu centripète au moment d’écrire. En effet, nous l’avons vu, beaucoup cherchent l’inspiration, écrivent des bribes de textes, voire établissent des plans en fréquentant une multitude de lieux. Cependant, au moment de réunir leurs notes, de relire leurs carnets, d’en organiser les éléments et d’écrire le continuum de la pièce, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui rejoignent leur pièce-bureau.

Le bureau est aussi, bien entendu, un espace pour écrire. Divers éléments peuvent alors lui être associés. Il peut être un endroit où l’on écoute de la musique, comme celui de Claudine Galea; un espace où l’on cloue aux murs les pages de son texte et où l’on se relit, comme le font Marc-Antoine Cyr et Samuel Gallet; un lieu où l’on profère son texte pour le faire naître, comme s’y est essayée Magali Mougel pour l’écriture de Shell Shock (2019), ou pour le relire à voix haute, comme elle l’a fait à nouveau, mais « pas comme le gueuloir de Flaubert » (entretien du 8 mars 2021), explique-t-elle. Le texte y est lu « de manière confidentielle, presque murmurée » (idem).

Ce que l’on voit, à l’occasion de ces premières analyses, c’est l’apparition d’une carte des lieux d’écriture. Ces lieux sont sollicités pour ce qu’ils offrent de singulier : espaces de rêverie, espaces d’observation et d’écoute, espaces d’enquête, etc. Ce que l’on comprend mieux aussi peut-être, c’est la mobilité des auteur·trices entre ces différents lieux, mobilité qui autorise à parler, à côté du caractère polytopique de l’atelier de création, de l’aspect nomade de la profession.

Le territoire de l’atelier

Après avoir arpenté la carte des lieux privilégiés par les auteur·trices pour écrire, je souhaite mettre à l’étude l’espace même de l’atelier, son territoire. J’analyserai d’abord comment il se modifie en fonction des différentes étapes de la création littéraire d’une pièce. Je rendrai ensuite compte des qualités propres à l’atelier du·de la dramaturge à travers l’étude d’une tension à l’oeuvre entre la nécessaire solitude et le besoin de contact avec l’extérieur.

L’atelier, ses métamorphoses et ses outils

Pour plusieurs autrices de mon corpus, l’atelier se caractérise d’abord par son aspect polymorphe. Il a, aux dires de Mougel, la capacité de se modifier pour correspondre à l’état d’avancement du projet d’écriture. Cet atelier est d’abord « un foutoir », « un bordel », « un dépotoir » dans lequel on trouve « des feuilles volantes », « des carnets désorganisés » (idem), des livres. Au fond, observe Mougel, cet atelier est à l’image de la phase de travail dans laquelle elle se trouve, à savoir celle de la gestation d’un texte. Il en reproduit le caractère chaotique.

Dans le même ordre d’idées, Claudine Galea estime que son atelier est « bordélique » (entretien du 1er mars 2021). Elle évoque des papiers divers, non classés, des Post-it, des notes de lecture, un cahier parfois. Pour elle aussi, cela fait écho à l’état « d’apnée » (idem) dans lequel elle se trouve lors du démarrage d’un texte, ce moment où l’inconscient est fortement mobilisé par des stratégies qui l’amènent à se manifester et qui sont de l’ordre du chaos plutôt que de l’ordonnancement. Par ailleurs, ce chaos de l’atelier permet de produire des accidents féconds, de faire naître des associations inattendues, des « contaminations » (idem) entre certains documents, comme une feuille volante et une page d’un livre ouvert. Notons que dans cette phase de travail, les éléments centraux de l’atelier sont les carnets, les cahiers, les feuilles volantes, les Post-it, tout un univers de scriptions manuscrites.

À partir du moment où les autrices entrent dans la seconde phase de leur travail de création littéraire, à savoir l’écriture à proprement parler des mots de la pièce, l’atelier se modifie. Il « s’organise » (Mougel, entretien du 8 mars 2021; Galea, entretien du 1er mars 2021). Et par ce terme, il faut entendre qu’il se recentre autour de la table de travail et de l’ordinateur qui agissent comme des catalyseurs des différents éléments produits lors de la phase précédente.

L’atelier de Lucie Depauw s’organise autour d’un même changement d’outillage. Dans un premier temps, la dramaturge travaille sur des carnets, sur « la fonction note » (Depauw, entretien du 24 septembre 2021) de son téléphone. Depauw explique que ce travail de prise de notes sur les différents supports qu’elle a à portée de main peut lui permettre d’écrire à peu près l’ensemble de sa pièce. C’est ainsi qu’elle a procédé pour sa pièce Lilli / HEINER intra-muros (2014), écrite en grande partie dans son lit, avec son téléphone portable, quelques semaines après un accouchement. Ici, le passage à l’ordinateur ne vaut plus que comme mise au propre, réorganisation et correction des scènes écrites sur les autres supports. Dans la majeure partie des cas, cependant, à cette période de prise de notes succède, pour la dramaturge, le passage à l’ordinateur qui permet d’organiser les matériaux produits et d’écrire les scènes manquantes.

Pour Mariette Navarro comme pour Marc-Antoine Cyr, les carnets jouent plusieurs rôles dans cette phase d’ébullition. Navarro confie avoir « un carnet pour les essais, un carnet pour la structure de la pièce, un cahier-journal de bord avec des considérations sur l’écriture » (entretien du 8 février 2021). Cependant, dès lors qu’elle veut véritablement écrire la pièce, elle « passe à l’ordinateur » (idem). Pour Cyr, les carnets correspondent à des travaux préparatoires. Il se sert d’abord d’un premier carnet dans lequel il établit une version provisoire du plan de sa pièce. Il y définit également à grands traits l’identité de ses personnages. Par la suite, et dans un deuxième carnet, il fait tenir aux personnages de sa future pièce de longs monologues (qui ne seront pas utilisés dans le texte final), et ce, non seulement pour entrer en contact avec eux, mais également pour « épuiser leur parole » (Cyr, entretien du 29 mars 2021). Grâce à ce travail préparatoire, les dialogues sont « plus concis, plus économes », et les personnages sont « moins bavards » (idem).

La question des outils utilisés par les auteur·trices dramatiques au sein de leurs ateliers a ainsi à voir avec la phase d’écriture dans laquelle il·elles sont engagé·es. La plupart commencent par écrire à la main, avec un stylo, sur des feuilles et des carnets. Il est intéressant d’observer que malgré la multiplication des supports numériques, les auteur·trices de mon corpus continuent à user de l’écriture manuscrite, « cousue main » (Mougel, entretien du 8 mars 2021), dit Mougel. La dramaturge estime que cela « [l]’aide à structurer quelque chose » (idem). L’écriture manuscrite aurait à voir avec le fait de tester, d’essayer, d’aller fouiller en soi, mais aussi d’organiser, d’agencer, de cadrer une pièce. Et à l’inverse, l’ordinateur constituerait l’endroit « pour y voir clair » (Galea, entretien du 1er mars 2021) et pour produire une oeuvre communicable aux autres. Mougel résume la problématique du changement de support d’écriture de la manière suivante : il s’agit d’abord de « préparer le bois » (phases d’approche confiées à l’écriture manuscrite), avant de le mettre « sur le billot » (phase d’écriture à proprement parler, effectuée sur l’ordinateur) (entretien du 8 mars 2021).

Notons que la pièce-bureau est peuplée des traces de ces deux phases de travail. En effet, ce qui m’a frappé dans les images que j’ai pu voir des bureaux des auteur·trices dramatiques, c’est la présence de ces carnets, cahiers, feuilles volantes, livres qui sont disposés de part et d’autre de l’écrivain·e et qui constituent des travaux préparatoires tout autant que des relances possibles du texte. Et bien entendu, la présence de l’ordinateur. Comme si les éléments disposés dans le bureau racontaient le processus créateur dans son entièreté. Comme s’ils synthétisaient l’ensemble des lieux évoqués précédemment en accueillant les traces scripturales qu’ils ont générées.

Les frontières de l’atelier

L’atelier du·de la dramaturge se structure également autour d’une double nécessité liée au travail de création littéraire. Pour parler de celle-ci, évoquons l’atelier d’Aubert. La dramaturge dit « avoir enfin une pièce à [s]oi » (Aubert, entretien du 22 mars 2021). Mais, ajoute-t-elle, cette pièce est « située sur une mezzanine » et n’est donc « pas isolée du bruit de [s]es enfants » (idem). L’atelier du·de la dramaturge est, à la manière de cette mezzanine, à la fois séparé et poreux aux bruits, toujours en tension entre isolement et ouverture.

Les auteur·trices revendiquent le besoin d’avoir un lieu pour se couper du monde. Peyrade estime qu’un lieu de résidence comme l’est celui de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon constitue « une bonne option », car il permet d’être tranquille, mais aussi d’envoyer un message aux autres : « À partir du moment où tu es à la Chartreuse, on te dérange beaucoup moins longtemps » (entretien du 15 mars 2021). Les espaces de travail à domicile peuvent également servir de « bulle ». C’est ce que fait Dilasser dans son appartement. L’écriture, explique-t-elle, la « bouffe complètement » (Dilasser, entretien du 21 septembre 2021). De ce fait, dans les périodes les plus intenses de sa création littéraire, il lui faut être seule dans son appartement, sans ses enfants.

L’atelier du·de la dramaturge serait donc avant tout caractérisé par le fait qu’il offre une bulle de travail au sein de laquelle on n’est pas dérangé, pas « interrompu », dit Navarro qui relate qu’elle ne peut pas écrire si elle doit préparer le même jour un atelier d’écriture, qu’il lui faut de « longues plages de temps non interrompues » (entretien du 8 février 2021) pour s’immerger réellement dans l’écriture. Ce besoin d’une bulle répond aux nécessités inhérentes au travail de création littéraire : concentration, continuité dans le travail, écoute intérieure. Faute de quoi, la création littéraire ne peut pleinement avoir lieu. C’est ce que déplore Malone, qui raconte avoir eu trop de sollicitations extérieures ces deux dernières années, ce qui l’a empêché de se déposer pleinement dans son travail créateur.

Cependant, pour beaucoup d’auteur·trices, l’atelier doit aussi être un lieu qui ménage un minimum de contacts avec l’extérieur. D’ailleurs, plusieurs se méfient des espaces trop sanctuarisés. Dilasser est « terrifiée » (entretien du 21 septembre 2021) à l’idée de devoir se rendre un jour dans une résidence d’écriture. Depauw, pour sa part, « n’aime pas se retrouver en immersion » (entretien du 24 septembre 2021) complète et apprécie l’alternance des temps d’écriture et du travail salarié.

Cette tension entre isolement et contact est à l’oeuvre dans l’atelier de Pereira. Cela se lit clairement dans son rapport aux résidences d’écriture. S’il apprécie s’y rendre pour se « concentrer » (Pereira, entretien du 22 février 2021), il profite également des voyages qu’elles impliquent pour se nouer aux lieux. Parlant d’une résidence à venir en Italie, il explique :

Je ne connais personne, mais je vais découvrir des gens, peut-être des Italien·nes. Et je vais là-bas pour découvrir la ville, pour arpenter la ville, m’imprégner de la ville, pour découvrir les lieux de la ville, même les lieux les plus abjects. Je vais me nourrir de la ville et parfois ça tombe dans des lieux sordides, du fait de ce que j’écris

(idem).

Pour Pereira, l’atelier n’est donc pas un lieu absolument fermé. Au contraire, le dramaturge belgo-portugais ne cesse de faire des allers-retours entre son lieu de résidence et la ville dans laquelle il se trouve. Comme il l’explique dans le passage ci-haut, son écriture se gorge de ses errances dans la ville, des lieux aussi bien que des gens qu’il est susceptible d’y rencontrer. L’écriture n’est pas vécue comme une rupture par rapport au monde, mais bien comme un va-et-vient constant entre des expériences et des digestions, restitutions, transformations. À ce titre, le dramaturge relate avoir souffert de la pandémie de COVID-19, car elle l’a obligé à moins sortir et à se nourrir d’éléments puisés sur Internet. Or, pour lui, ces nourritures numériques ne sont pas aussi roboratives. Il dit à ce sujet : « C’est bien beau Internet, mais ce sont des choses trop lointaines malgré tout. Alors on peut très bien s’inspirer d’un épisode de série, mais moi je trouve que ça nous éloigne de la réalité qu’on veut décrire. J’ai besoin d’être nourri. J’ai besoin du contact » (idem).

À nouveau, on constate le lien profond qui existe entre les procédures qui permettent de motiver l’écriture d’un texte, et le texte qui en émane. La marche de Pereira à travers les villes où il réside s’immisce dans ses oeuvres jusqu’à devenir un motif structurant. Une de ses pièces, Permafrost (2010), tourne ainsi autour de la figure d’un homme qui erre la nuit dans les périphéries et les zones. La marche organise également une pièce plus récente, Berlin Sequenz (2017). Ici, c’est le personnage de Jan, jeune militant révolutionnaire, qui déambule dans Berlin et se trouve bouleversé par les scènes auxquelles il assiste.

L’ouverture de l’atelier de travail au monde extérieur est, pour Dilasser, une nécessité. Mais il faut qu’elle demeure maîtrisable. Elle l’explique dans le passage suivant : « Je dois pouvoir décider. Et faire entrer des gens dedans au besoin » (Dilasser, entretien du 21 septembre 2021). Les rencontres, les contacts permettent aux dramaturges de se ressourcer. Cependant, pour que ces échanges ne brisent pas la nécessaire concentration de l’auteur·trice, il faut qu’ils soient à sa main.

J’ai parlé de la mezzanine de l’appartement d’Aubert pour imager cet espace à la fois isolé et perméable à l’environnement. Je pourrais aussi évoquer le balcon de l’appartement de Dilasser. Ce balcon, sur lequel l’autrice prend parfois ses pauses, est un lieu intermédiaire qui offre de maintenir la bulle de concentration tout en accueillant l’extérieur. L’autrice raconte d’ailleurs avoir bénéficié de cette qualité propre à cet espace pour se sortir d’une ornière dans l’écriture de sa pièce Blanche-Neige, histoire d’un Prince (2019) :

J’avais une scène à résoudre avec Blanche-Neige et la pomme, et je ne savais pas comment faire. Je vais sur le balcon et je vois des collégiens dans la ville qui se battent avec des pommes, et il y a un truc qui se met en route. Ça a débloqué la scène d’aller chercher quelque chose qui ne m’appartient pas. J’ai besoin de cette altérité

(idem).

On touche ici à un autre aspect de ce besoin de contact : l’ouverture de l’écriture à l’altérité. Dilasser estime avoir besoin de cette interpolation d’éléments issus de l’observation du réel dans son écriture. Ce frottement entre paroles issues de son imagination et paroles ou situations prélevées dans le dehors est l’un des moteurs de sa création.

Revenons pour conclure à la définition que je donnais de l’atelier d’artiste au début de cet article. Et voyons désormais de quelle manière ces notions s’appliquent, mais sont également altérées par les usages que les auteur·trices dramatiques en font. J’ai d’abord dit que l’atelier se caractérisait par le fait d’être un lieu voué à la création. Existe-t-il un tel lieu pour les dramaturges? Je peux désormais affirmer que oui. Cependant, ce lieu n’est pas un lieu unique et fixe. Même s’il est polarisé par la pièce réservée à l’écriture dans l’habitation, l’atelier se ramifie en une multitude d’espaces.

La deuxième caractéristique de l’atelier est d’être un lieu qui contient les outils utiles au travail de l’artiste. Notons que la notion d’outil n’est pas forcément la plus pertinente pour définir l’atelier de l’auteur·trice dramatique. En effet, les supports de travail du·de la dramaturge peuvent constituer de véritables prolongements du corps de celui·celle-ci. On pense au téléphone portable ou aux carnets rangés dans la poche d’un vêtement ou d’un sac. Ces outils pouvant être apportés n’importe où et sollicités à tout moment sont incompatibles avec la notion même de lieu de création. Si l’on veut utiliser, malgré tout, la notion d’outil pour caractériser cet atelier, il serait préférable d’écrire que celui-ci se caractérise par la concentration (et pas seulement la présence) de plusieurs éléments au même endroit (ordinateur, cahiers, etc.) permettant l’effectuation des oeuvres de l’artiste.

Une autre caractéristique de l’atelier est qu’il possède des qualités qui le rendent propre à l’exercice de l’art qu’il accueille. Est-ce le cas pour les lieux fréquentés par les dramaturges? Oui, et d’une manière qui excède ce à quoi je m’attendais en amorçant cette étude. Je pense à ce que dit Fillion à propos des lieux qu’elle choisit pour écrire. Pour elle, ils ont tous une énergie particulière qui les rend propices à la création. Je pense aussi aux qualités propres aux lieux de résidence, et notamment au calme et à l’isolement qu’ils offrent. Des lieux moins évidents sont également requis, on l’a vu, pour leurs qualités bruyantes (rue, café, train) ou situées entre silence et agitation (balcon, mezzanine).

J’avais proposé de considérer que l’atelier avait pour dernière caractéristique de permettre d’organiser le travail de l’artiste, en lui offrant un lieu différent de ceux de sa vie quotidienne et un temps à l’abri des sollicitations extérieures. Qu’en est-il? L’atelier du·de la dramaturge peut effectivement constituer un espace en rupture avec les lieux du quotidien des auteur·trices. C’est le cas des résidences d’écriture, qui sont véritablement des lieux spécifiques. C’est aussi vrai pour certains endroits que les auteur·trices aménagent ou investissent spécifiquement pour écrire. On pense à la pièce-garage de Cagnard. On pense également à ce bureau aménagé dans la maison des parents de Fillion dans le Lot. On songe encore à certains cafés : celui fréquenté par Fillion à Paris; celui où le dramaturge iranien Aiat Fayez a ses habitudes à Vienne, et dont il lui arrive de parler dans ses oeuvres[3]. Cependant, il existe aussi d’autres lieux d’écriture qui ne font pas rupture avec la vie quotidienne des auteur·trices, à commencer par ceux de l’habitation qui sont fréquemment investis pour écrire. C’est sans doute l’une des différences les plus nettes entre l’atelier du·de la dramaturge et celui des artistes plasticien·nes. L’atelier du·de la dramaturge est certainement moins constitué autour d’un antre de la création. Il est plus mobile, fractionné, mêlé aux lieux de vie de l’artiste ainsi qu’aux lieux publics.

Ce qu’on devine peut-être enfin dans cette étude, c’est la présence du corps de l’auteur·trice. Ce corps qui observe, qui écoute, qui s’absorbe, qui cherche, qui pense, qui note, qui marche, qui ressent, qui parie, qui s’interrompt, qui parle seul, qui bouge les mains, qui rit, qui attend, qui guette ses rêves, qui cloue au mur, qui bat la mesure. À l’instar des autres professionnel·les du collectif théâtral, l’auteur·trice a sa gestuelle. L’étude de celle-ci pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un article en soi.

Enfin, une question se dessine progressivement dans cet article, celle des liens qui peuvent s’établir entre l’atelier d’un·e auteur·trice dramatique et ses oeuvres. Ce travail de relecture d’une oeuvre au regard de son lieu de fabrique pourrait également faire l’objet d’un travail distinct. J’ai évoqué quelques rapprochements possibles pour Cagnard, Pereira et Malone. Mais si on élargit la notion d’atelier à la question de la fabrique du texte lui-même, alors davantage d’exemples affleurent. Pensons à la manière dont Gallet utilise ses rêves dans son processus d’écriture, et à la prééminence du motif du rêve dans son oeuvre – La bataille d’Eskandar (2017), La ville ouverte (2018), Visions d’Eskandar (2021), Mon visage d’insomnie (2022). La connaissance du processus d’écriture de Mougel (ses nombreuses lectures préparatoires, notamment d’essais critiques, ses échanges nourris avec les équipes artistiques qui lui passent commande, les discussions qu’elle conduit avec certaines d’entre elles en vue de dégager des motifs politiques et poétiques pour l’oeuvre à venir, la connaissance de la bibliographie qui accompagne l’écriture de telle ou telle de ses oeuvres) permet d’entrer plus intimement dans ses oeuvres où se mêlent obsessions, motifs personnels et visées critiques. Ainsi l’étude de l’atelier de l’artiste, et plus généralement de sa fabrique d’écriture, offre-t-elle aussi des ouvertures possibles vers la compréhension de ses oeuvres. Il ne s’agit bien entendu pas de dire que l’oeuvre se limite à son contexte d’écriture. Mais la connaissance de celui-ci est un élément supplémentaire pour nous rendre sensibles à tous ses échos.

Liste des dramaturges :

Marion Aubert est une dramaturge et actrice française née en 1977. Ses pièces sont publiées aux éditions Actes Sud-Papiers. Elle est actuellement codirectrice du Département d’écriture dramatique de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT).

Hakim Bah est un dramaturge et nouvelliste guinéen né en 1987. Il est le fondateur du festival Univers des mots qui a lieu chaque année à Conakry. Ses pièces paraissent aux éditions Lansman et Passage.

Martin Bellemare est un dramaturge canadien. Ancien élève du Département d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT), il est l’auteur d’une trentaine de pièces tout public et jeunesse qui paraissent aux éditions Dramaturges Éditeurs et Lansman.

Jean Cagnard est un dramaturge, poète et romancier français né en 1955. Il fonde en 2003 la compagnie 1057 roses au sein de laquelle sont créées plusieurs de ses pièces. Celles-ci paraissent aux Éditions Espaces 34.

Marc-Antoine Cyr est un dramaturge canadien né en 1977. Ancien élève du Département d’écriture dramatique de l’ÉNT, il réside en France et écrit pour le tout public et pour la jeunesse. Ses pièces sont publiées aux éditions Quartett.

Lucie Depauw est une dramaturge française née en 1978. Après une première carrière dans l’audiovisuel, elle choisit de se consacrer entièrement à l’écriture dramatique. Ses pièces paraissent aux éditions Koïnè et Etsgo.

Marie Dilasser est une dramaturge française née en 1981. Ancienne élève du Département d’écriture dramatique de l’ENSATT, elle est l’autrice d’une quinzaine de pièces qui paraissent principalement aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

Nathalie Fillion est une dramaturge, actrice et pédagogue française. Ses pièces paraissent aux éditions Acte Sud-Papiers et Les Solitaires Intempestifs.

Claudine Galea est une dramaturge et romancière née en 1962. Elle est l’autrice d’une vingtaine de pièces tout public et jeunesse qui paraissent aux Éditions Espaces 34. Artiste associée au Théâtre National de Strasbourg (TNS), elle a récemment vu sa pièce Je reviens de loin (2003) adaptée au cinéma par Mathieu Amalric sous le titre Serre moi fort (2021).

Samuel Gallet est un dramaturge et performeur français né en 1981. En 2015, il crée le collectif Eskandar qui réunit des musicien·nes, des écrivain·es et des comédien·nes. Ses pièces paraissent aux Éditions Espaces 34.

David Lescot est un dramaturge, metteur en scène et musicien français né en 1971. En parallèle d’une carrière d’enseignant-chercheur à l’Université Paris Nanterre, il dirige la compagnie du Kaïros avec laquelle il crée plusieurs de ses textes.

Philippe Malone est un écrivain et photographe français né en 1975. En 2005, il crée avec trois autres écrivains le collectif Petrol, qui expérimente des formes d’écriture collective. Il est l’auteur d’une quinzaine de pièces dont la plupart sont parues aux Éditions Espaces 34.

Magali Mougel est une dramaturge française née en 1982. Ancienne élève du Département d’écriture dramatique de l’ENSATT, elle est l’autrice d’une quinzaine de pièces dont la plupart sont publiées aux Éditions Espaces 34.

Mariette Navarro est une dramaturge, romancière et poète française née en 1980. Ancienne élève du Département de dramaturgie de l’École du TNS, elle a fait paraître une quinzaine de pièces, principalement aux éditions Quartett. Elle est artiste associée depuis 2014 à la Comédie de Béthune.

Manuel Antonio Pereira est un dramaturge franco-portugais. Né en 1965 à Porto, il réside depuis 1992 à Bruxelles. Après avoir été éducateur, il suit le cursus du master mise en scène de l’Institut National Supérieur des Arts du spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS). Ses pièces paraissent aux Éditions Espaces 34.

Pauline Peyrade est une dramaturge et metteure en scène française. Depuis 2019, elle codirige le Département d’écriture dramatique de l’ENSATT. Elle est autrice associée aux Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans. Ses pièces paraissent aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

Appendices

Note biographique

Thibault Fayner est auteur dramatique et maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Poitiers. Ses deux champs d’activité se mêlent au sein de son domaine de recherche universitaire qui porte sur le métier d’auteur·trice dramatique : enseignements, processus de création, oeuvres, statuts et carrières. Son dernier essai, Apprendre à écrire le théâtre : histoire et méthodes des enseignements de l’écriture théâtrale en France (2019), est paru aux éditions Les Solitaires intempestifs. Ses pièces sont publiées aux Éditions Espaces 34. Il est actuellement artiste associé au Centre Dramatique National de Poitiers Nouvelle-Aquitaine, Le Méta, au sein duquel il a créé un comité de lecture de pièces contemporaines. Chaque année, il associe une maison d’édition théâtrale à ce comité.

Notes

-

[1]

Si en allemand les termes « Dramatiker » et « Dramaturg » permettent de distinguer clairement l’auteur·trice de théâtre du·de la conseiller·ère artistique, en français le terme « dramaturge » renvoie tantôt à l’un·e, tantôt à l’autre. Ce double emploi du terme fait qu’on l’utilise de moins en moins pour parler de l’auteur·trice dramatique. On cherche des équivalents, des détours qui finissent par complexifier la nomination (« écrivain·e dramaturge », « écrivain·e de théâtre », « auteur·trice de pièces de théâtre », etc.). Je préfère défendre l’utilisation du terme « dramaturge » pour la désignation de l’auteur·trice dramatique, ce terme me paraissant mieux convenir à la définition de ce métier qu’à celui du·de la conseiller·ère artistique qui n’est pas, en réalité, spécialement affecté·e au travail sur la dramaturgie de la pièce ou du spectacle.

-

[2]

Il est possible de se référer aux notices biographiques des auteurs et des autrices en fin d’article.

-

[3]

Aiat Fayez mentionne notamment ce café dans son roman Un autre (2014) ainsi que dans sa pièce Angleterre, Angleterre (2016). Les autrices du blog Café Entropy, qui proposent des entretiens et des photographies d’écrivain·es travaillant dans les cafés, brossent également un portrait d’Aiat Fayez à sa table d’écriture aux cafés Jelinek et Das Möbel de Vienne : c.entropy.at/fr/aiat-fayez-2-2/

Bibliographie

- BORJA DE ALMEIDA FILHO, Marcus (2015), « Dramaturgies en relation : processus compositionnels d’écriture théâtrale collective. Tendances et perspectives », thèse de doctorat, Paris, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3; São Paulo, Université de São Paulo.

- CAGNARD, Jean (2017), Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- COUSIN, Marion (2012), « L’auteur en scène : analyse d’un geste théâtral et dramaturgie du texte né de la scène », thèse de doctorat, Paris, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

- DEPAUW, Lucie (2014), Lilli / HEINER intra-muros, Paris, Koïnè.

- DILASSER, Marie (2019), Blanche-Neige, histoire d’un prince, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, « Jeunesse ».

- FAYEZ, Aiat (2016), De plus belles terres, suivi d’Angleterre, Angleterre, Paris, L’Arche, « Scène ouverte ».

- FAYEZ, Aiat (2014), Un autre, Paris, P.O.L.

- GALEA, Claudine (2003), Je reviens de loin, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- GALLET, Samuel (2022), Mon visage d’insomnie, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- GALLET, Samuel (2021), Visions d’Eskandar, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- GALLET, Samuel (2018), La ville ouverte, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- GALLET, Samuel (2017), La bataille d’Eskandar, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- MALONE, Philippe (2021), Les chants anonymes, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Hors cadre ».

- MALONE, Philippe (2009), Septembres, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- MOUGEL, Magali (2019), Shell Shock, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- PEREIRA, Manuel Antonio (2017), Berlin Sequenz, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- PEREIRA, Manuel Antonio (2010), Permafrost, Les Matelles, Éditions Espaces 34, « Théâtre contemporain ».

- RUSET, Séverine (2019), « Les auteurs dramatiques anglais contemporains à l’épreuve des pratiques collaboratives », Tangence, no 121, p. 81-102.

10.7202/1070453ar

10.7202/1070453ar