Abstracts

Résumé

Au cours des dernières décennies, les espaces publics se sont refermés sur les manifestants et les dissidents politiques. Que ce soit par des techniques policières de contrôle des foules, des arrestations de masse ou par l’adoption de règlements visant à encadrer le droit de manifester, ces personnes sont des plus en plus nombreuses à être prises en charge par le système de justice pénale. Dans ce contexte, le recours aux conditions de mise en liberté et de probation ayant des effets géographiques — telles que des conditions de ne pas se trouver dans certains lieux publics, de respecter un certain périmètre ou un couvre-feu, de ne pas s’associer à certains groupes et personnes ou de ne pas participer à un rassemblement public ou une manifestation —, imposées à des moments stratégiques, soulève des questions importantes au regard des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Or, on constate qu’il n’y a encore que très peu de contestations de ces conditions. En nous fondant sur un travail de terrain auprès de manifestants assujettis à de telles conditions à Montréal, Toronto et Vancouver et une analyse de la jurisprudence, nous explorons les conséquences de ces conditions sur leur droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association ainsi que différents obstacles à la formulation d’arguments constitutionnels. Outre les contraintes juridiques et celles propres à la pratique du droit criminel, nous suggérons que l’absence de contestation peut être aussi liée à des considérations spatiales et géographiques largement ignorées par les tribunaux. En nous appuyant sur la géographie critique du droit, nous militons en faveur d’une plus grande compréhension spatiale de la liberté d’expression ainsi que des outils utilisés pour la réprimer.

Abstract

In recent decades, public spaces have become increasingly constrained for protestors and political dissidents. Whether through crowd-control policing techniques, mass arrests, or the enactment of regulations intended to constrain the right to protest, these persons have been captured by the criminal justice system in greater and greater numbers. In this context, conditions of release and probation having geographical effects—such as restrictions on access to certain public spaces, conditions imposing a boundary or a curfew, restrictions on associating with certain groups and persons or restricting participation in public demonstrations or protests—imposed at strategic moments, raise important questions related to freedom of expression, peaceful assembly and association. We note, however, that there have been very few rights-based challenges to these conditions. Using interviews with protesters subject to such conditions in Montreal, Toronto, and Vancouver, along with case-law analysis, we will explore the consequences of these conditions on the right to freedom of expression, peaceful assembly, and association, as well as the obstacles to using constitutional challenges to such conditions. Aside from legal constraints, especially those particular to the practice of criminal law, we suggest that the absence of legal challenges may also be linked to geographical and spatial considerations largely ignored by courts. Supported by a critical geography, we advocate for a greater spatial understanding of freedom of expression and the tools used to repress it.

Article body

Introduction

Les espaces publics ont toujours été des lieux de tensions et de contradictions. Sites d’émancipation, de participation, d’expression, d’échange et de solidarité, ils sont aussi souvent perçus comme étant criminogènes, des espaces de désordre et d’incivilité, voire de danger réel ou anticipé[1]. Délaissés par les démocrates au profit des ingénieurs civils[2], les espaces publics sont de plus en plus conçus non pas pour être occupés, mais plutôt pour que l’on y circule : des lieux de passage entre d’autres lieux jugés plus sécuritaires comme la maison, le bureau ou le centre commercial[3].

Depuis la naissance des mouvements antimondialisation dans les années 1990 jusqu’aux mouvements sociaux militant en faveur d’une plus grande justice sociale comme le mouvement Occupy et ceux entourant le printemps érable au Québec, les espaces publics se sont considérablement refermés sur les manifestants et les dissidents politiques[4]. Les forces policières ont multiplié les tactiques de confinement, découpant l’espace en zones où il devient interdit de manifester et en zones où cela est autorisé[5]; les tactiques d’encerclement, telle la prise de manifestants en souricière; ou encore de bannissement, comme en font foi les arrestations de masse et l’érection de barricades afin de bloquer l’accès à certains lieux ou certaines personnes. Dans cette foulée, les villes et les provinces ont également contribué à mettre sur pied un arsenal législatif important dans lequel les policiers sont à même de piger afin de maintenir l’ordre lors d’évènements de masse. Cette panoplie de dispositions peut inclure de nouveaux ou d’anciens, voire de très anciens[6], textes de loi ou règlements. Ceux-ci peuvent être généraux, visant par exemple à maintenir la paix et l’ordre dans les espaces publics ou à régir la circulation routière[7], ou être plus spécifiques, comme ceux qui exigent l’émission de permis et la transmission au préalable d’itinéraires, qui visent à limiter le matériel utilisé par des manifestants (interdiction de manifester avec des sacs à dos ou d’avoir des bouteilles en verre) ou à interdire le port du masque ou d’autres objets pour se cacher le visage[8].

Ainsi, les manifestants sont de plus en plus nombreux à être pris en charge par le système de justice pénale. Or, le rôle joué par les tribunaux et les acteurs judiciaires dans le déploiement de mesures de contrôle et de surveillance des espaces publics n’a été que très peu exploré dans la littérature[9]. Cet article s’inscrit précisément dans le cadre d’un projet de recherche portant sur l’une de ces tactiques judiciaires, soit le recours grandissant aux conditions ayant une dimension géographique imposées lors du processus de mise en liberté ou par le biais d’ordonnances de probation à des personnes marginalisées qui utilisent les espaces publics, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur les droits des personnes marginalisées et sur le système de justice criminelle[10]. Cet article a cependant une portée plus limitée, s’intéressant aux conditions imposées à certains manifestants accusés d’avoir commis des infractions criminelles, et ce, à un moment stratégique de leur participation à la vie démocratique.

Les conditions imposées sont essentiellement des tactiques spatiotemporelles au sens où l’entendent certains anthropologues et géographes, en ce qu’elles consistent à utiliser l’espace et le temps comme « stratégies ou techniques de pouvoir et de contrôle social »[11]. Certaines de ces conditions comportent un élément géographique ou temporel explicite : c’est le cas, par exemple, des conditions interdisant de se trouver dans certains lieux publics précis, tels des parcs, ou des lieux généralement accessibles au public, comme une université, une bibliothèque ou un supermarché. Il en va de même des conditions interdisant de se trouver dans un certain périmètre ou un quadrilatère défini ou encore d’un couvre-feu restreignant l’accès aux espaces publics pendant certaines heures. D’autres conditions ont plutôt des effets spatiaux et temporels importants : le couvre-feu, par exemple, limite aussi la distance qui peut être parcourue par une personne dans une même journée; les conditions de ne pas s’associer ou de ne pas communiquer avec certains groupes et personnes ont pour effet de limiter l’accès à certains lieux communs ou partagés; et les conditions de ne pas participer à un rassemblement public ou une manifestation limitent quant à elles non seulement le type d’activités que l’on peut exercer dans les espaces publics, mais aussi l’accès à ceux-ci à certains moments précis.

L’utilisation de ces conditions à l’encontre de manifestants et de dissidents politiques soulève plusieurs questions juridiques importantes, notamment en ce qui concerne leur raisonnabilité ainsi que leur incidence sur les droits fondamentaux[12]. C’est particulièrement le cas des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Or, force est de constater que ces conditions ne font qu’exceptionnellement l’objet de contestations. Dans les rares cas où des manifestants ont avancé des arguments juridiques ou constitutionnels, ces tentatives se sont soldées par des résultats plutôt mitigés.

Dans cet article, nous désirons explorer les conséquences de ces conditions sur les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, ainsi que certains obstacles à la formulation d’arguments relatifs à la violation de ces libertés. La rareté et l’insuccès des contestations s’expliquent certainement par des contraintes juridiques et des exigences propres à la nature et à la pratique du droit criminel. Nous suggérons cependant qu’elles relèvent également, voire principalement, de l’absence de considération par les acteurs judiciaires du contexte sociogéographique entourant l’imposition de certaines de ces conditions ainsi que de leurs effets cumulatifs dans le temps et l’espace. Nous suggérons ultimement qu’une meilleure compréhension de ceux-ci permettrait de prendre la mesure du caractère déraisonnable de ces conditions.

Afin de permettre une plus grande compréhension spatiale et temporelle de ces ordonnances, nous nous appuyons sur les enseignements de la géographie critique du droit. La géographie du droit est un courant théorique en plein essor[13]. Celui-ci présuppose non seulement que le droit et l’espace entretiennent des rapports réciproques (par exemple, le droit a un impact sur l’espace et l’espace influence aussi le droit), mais également qu’il est difficile, voire impossible, d’analyser ces deux dimensions de la vie sociale isolément puisqu’elles sont intimement interreliées[14]. Les phénomènes juridiques sont toujours, en quelque sorte, situés : ils surviennent dans un cadre spatial qui n’est pas sans conséquence sur le plan du droit. La manière dont un acteur judiciaire évalue et se représente certains espaces joue par exemple un rôle crucial dans la qualification d’un fait et son rattachement à une catégorie juridique plutôt qu’une autre[15]. Parallèlement, l’espace n’est pas une toile de fond neutre sur laquelle le droit prend appui : il est aussi constitué par le droit, ses institutions et ses pratiques. Les espaces sont, en ce sens, construits par une multitude de significations juridiques, lesquelles sont sujettes à être interprétées, débattues et contestées[16].

La question du pouvoir est centrale pour la géographie du droit. Dès le départ, les géographes et juristes qui se sont penchés sur les rapports entre l’espace et le droit l’ont fait dans une perspective critique, largement influencée par la géographie humaine critique et par les critical legal studies. Dans les deux cas, on cherchait à montrer que la catégorie centrale de ces disciplines n’était pas objective et apolitique, mais socialement construite[17]. Tant l’espace que le droit seraient à la fois constituants et produits des relations de pouvoir.

Plus récemment, certaines des figures de proue de cette approche ont toutefois souligné que l’attention accordée à l’espace ne doit pas faire perdre de vue la question temporelle : le droit se situe non seulement dans un espace, mais aussi dans une certaine temporalité ou, pour mieux rendre compte de la relation entre ces deux aspects, dans un espace-temps[18]. Par exemple, les espaces constitués par le droit ont toujours une durée; ils apparaissent et disparaissent et, dans l’intervalle entre ces deux pôles, peuvent être régulés différemment à différents moments[19]. Ainsi, les effets de pouvoir produits par un espace régulé par le droit (legal space) varieront en fonction du moment où ils surviennent. Dans cet article, nous mobiliserons donc ces concepts afin de mieux comprendre la nature et les effets des conditions de mise en liberté et de probation imposées aux manifestants ainsi que le type d’arguments qui devraient être formulés pour les remettre en question.

Sur le plan méthodologique, nous nous référons non seulement à la littérature juridique et à la jurisprudence en matière criminelle et constitutionnelle, mais nous nous appuyons également sur une démarche de recherche propre aux sciences sociales, alliant à la fois des méthodes de recherche qualitative et quantitative[20]. Nous avons ainsi fait douze entretiens auprès de manifestants ayant été soumis à des conditions de surveillance à l’occasion de leur participation à certains rassemblements récents dans trois des quatre villes étudiées (soit la grève étudiante à Montréal en 2012, le G-20 à Toronto en 2010 et les Jeux olympiques d’hiver à Vancouver en 2010)[21]. Nous traiterons de ces entretiens dans la première partie de l’article. Par ailleurs, nous avons aussi fait dix-huit entretiens auprès d’acteurs judiciaires (procureurs de la poursuite, juges de paix et avocats de la défense) appelés à demander, imposer ou négocier ces conditions, et nous avons effectué cinquante heures d’observation en salles de comparution à Vancouver et à Montréal afin de mieux comprendre le contexte dans lequel les conditions étaient négociées et imposées. Finalement, sur le plan quantitatif, nous avons obtenu des données judiciaires sur l’ensemble des conditions imposées tant au niveau de la mise en liberté que de la peine à Montréal et à Vancouver[22]. Bien que nous ne traiterons pas en profondeur de ces données dans le cadre de cet article, elles nous ont inspiré un certain nombre de réflexions que nous présenterons dans la seconde partie.

I. Les conditions et leurs conséquences sur les droits des manifestants

Les tribunaux imposent ou entérinent un nombre grandissant de conditions restrictives de liberté à l’endroit des manifestants et dissidents politiques accusés et condamnés pour avoir commis des infractions criminelles dans le cadre de certains évènements publics. Après un bref exposé des règles du droit criminel régissant leur mise en oeuvre (A), nous présenterons les conditions imposées aux manifestants que nous avons rencontrés, ainsi que celles qui se retrouvent dans les décisions publiées (B). Ensuite, nous entreprendrons un examen plus approfondi de la protection dont bénéficie le droit de manifester au Canada et des trajectoires judiciaires de quelques militants. Nous suggérerons que les conditions de mise en liberté et de probation qui leur sont imposées portent atteinte à leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association (C).

A. Des conditions au coeur de la procédure criminelle

Divers mécanismes prévus au Code criminel[23] (Cc) permettent d’assujettir un individu au respect de certaines conditions, que ce soit à l’étape de son arrestation et de sa mise en liberté provisoire[24], de la détermination de la peine[25] ou encore de manière préventive, sans que ce dernier ne fasse l’objet d’accusations ou ait été reconnu coupable de la commission d’une infraction[26]. Certaines conditions sont aussi imposées lors de la libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[27]. Dans cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement aux conditions spécifiées dans une promesse ou un engagement remis à un agent de la paix, un fonctionnaire responsable ou un juge de paix par un prévenu en vue de sa mise en liberté provisoire et ainsi qu’aux conditions prévues dans une ordonnance de probation. Ce choix s’explique par notre volonté de nous attarder à l’utilisation réelle qui est faite de ces conditions dans le cas des manifestants.

La très grande majorité des conditions est en effet émise au stade de la mise en liberté. La mise en liberté d’un accusé dans l’attente de son procès est, en droit canadien, la règle plutôt que l’exception. L’alinéa 11(e) de la Charte canadienne des droits et libertés[28] (Charte canadienne) consacre le droit à tout inculpé « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». La protection accordée par cette disposition est double : la mise en liberté d’un accusé ne saurait être refusée qu’en cas de « juste cause » et les modalités de cette mise en liberté doivent être raisonnables[29]. Cette garantie est, en quelque sorte, une application particulière du principe de justice fondamentale qu’est la présomption d’innocence à une étape bien précise de la procédure criminelle, celle de la mise en liberté[30].

Ainsi, un accusé doit être mis en liberté sans condition, à moins que le ministère public n’établisse l’existence de motifs justifiant sa détention ou l’imposition de conditions[31]. La détention du prévenu ne sera justifiée que si elle est « nécessaire pour assurer sa présence au tribunal », pour assurer « la protection ou la sécurité du public » ou pour maintenir « la confiance du public envers l’administration de la justice »[32]. De plus, un accusé doit être libéré aux conditions les moins restrictives possible[33], conditions qui ne peuvent également être imposées que pour l’un de ces trois motifs.

Plusieurs études ont cependant démontré que ces principes ne sont pas toujours respectés[34]. Des recherches effectuées au Royaume-Uni à la fin des années 1990 démontrent que 40% à 60% des personnes mises en liberté l’étaient sous conditions[35]. Plus récemment au Canada, Nicole Myers a conclu que c’était plus de 80% des personnes remises en liberté qui l’étaient sous une forme quelconque de supervision judiciaire[36], allant directement à l’encontre des prescriptions de la loi et de la jurisprudence[37].

Le Code criminel confère à l’agent de la paix et au fonctionnaire responsable le pouvoir d’imposer certaines conditions spécifiques (par exemple, demeurer dans la juridiction du tribunal, s’abstenir de communiquer avec toute personne désignée ou de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes), ainsi que d’en prévoir d’autres qu’ils « estime[nt] nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction »[38]. Le juge de paix dispose de pouvoirs supplémentaires d’imposer certaines conditions particulières[39] (par exemple, s’abstenir d’aller dans un lieu qui est mentionné dans l’ordonnance), ainsi que toute autre condition raisonnable qu’il « estime opportun[e] »[40].

De telles conditions sont aussi imposées lors de la détermination de la peine. L’article 732.1 Cc énumère d’abord certaines conditions obligatoires, dont celles de ne pas communiquer avec certaines personnes et interdisant de se rendre dans certains lieux[41]. En outre, l’ordonnance de probation peut être assortie de diverses conditions facultatives. L’alinéa 732.1 (3)(h) Cc en particulier confère le pouvoir aux tribunaux d’imposer « telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [...] pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». En principe, les conditions facultatives d’une ordonnance de probation doivent viser la réinsertion sociale de ce dernier ou la protection de la société[42]. La probation est une mesure de réinsertion sociale et, en ce sens, les conditions ne doivent pas être imposées dans une perspective punitive[43].

Les conditions facultatives qui peuvent être imposées tant lors de la mise en liberté que de la probation doivent être raisonnables[44]. Ainsi, une condition qui ne peut être raisonnablement suivie ou qui est vouée à ne pas être respectée n’est pas raisonnable[45]. Une condition trop vague ou incertaine pourrait également être déraisonnable. Finalement, les conditions doivent respecter la loi et la Charte canadienne[46]. À cet égard, la raisonnabilité des conditions doit être évaluée à la lumière des valeurs promues par les chartes[47].

Conçues comme des alternatives à la détention et poursuivant des objectifs tantôt préventifs, tantôt réhabilitatifs, les conditions semblent pourtant avoir pour effet de neutraliser, voire d’enfermer les manifestants tout en les dissuadant de participer à la vie démocratique. En effet, ces conditions s’inscrivent souvent dans le contexte d’une stratégie policière de neutralisation de certains individus qui occupent les espaces publics lors de grands évènements[48]. Une enquête menée par l’ancien juge et procureur Ted Hugues en 2001 concernant la conduite de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dans le cadre du Sommet Asie-Pacifique sur la coopération économique (APEC) a révélé que la GRC avait effectivement planifié d’arrêter de façon préventive plusieurs activistes et de les remettre en liberté suivant une liste de conditions préétablies afin de les empêcher de participer aux manifestations entourant le Sommet[49]. Ces tactiques ont été reprises lors d’évènements subséquents, notamment au cours du Sommet du G-20 à Toronto[50]. De plus, cette tactique est aussi utilisée lors de manifestations ponctuelles, comme en témoigne l’histoire judiciaire récente au Québec, notamment lors de manifestations tenues en 2000[51], 2002[52], 2003[53], puis dans le contexte de la grève étudiante de 2012. C’est ainsi que plusieurs personnes ont chaque fois été libérées et maintenues sous des conditions restrictives de liberté pendant parfois plusieurs mois, pour être finalement acquittées ou bénéficier d’un arrêt des procédures ou d’un retrait des accusations[54]. Comme nous le démontrerons plus loin, en plus d’être un outil de pénalisation de la dissidence, cette stratégie constitue aussi une violation des droits fondamentaux.

B. Une typologie des conditions recensées

Comme nous le mentionnions en introduction, notre étude repose sur des entretiens menés auprès de douze manifestants ayant été assujettis à de telles conditions à la suite de leur participation à des manifestations à Montréal, Toronto et Vancouver au cours des cinq dernières années[55]. Nous avons également obtenu, pour la plupart d’entre eux et avec leur consentement, leurs dossiers judiciaires afin de confirmer les conditions auxquelles ils ont été assujettis ainsi que leur parcours judiciaire. L’analyse de cet échantillon a été complétée par l’examen de trente décisions judiciaires rendues entre 1982 et 2016 où des conditions ont été imposées à des manifestants[56].

À la lumière de nos entretiens et de la jurisprudence, on peut identifier quatre types de conditions à teneur géographique et temporelle qui sont imposées à des manifestants et ont pour effet de limiter leur accès et leur utilisation des espaces publics durant des moments stratégiques. On trouve d’abord des conditions excluant les personnes qui y sont assujetties de certains espaces spécifiques, que ce soit en interdisant leur présence dans certains lieux publics particuliers[57] ou même dans une ville donnée[58], ou en leur interdisant de se trouver dans un certain périmètre — communément appelées « ordonnances de quadrilatère » — ou un certain rayon[59]. Ces conditions peuvent couvrir de très larges zones durant une période de temps plus ou moins déterminée, comme l’illustre la condition suivante imposée à Greg[60] lors de sa mise en liberté par un fonctionnaire responsable en marge des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 :

Not to be within 100 meters of a security fence surrounding Olympic Winter Games Competition and Non-Competition Venue, Training Venue, Athletes Village, UBC University Endowment Lands and the District of West Vancouver, the Resort Municipality of Whistler and the Integrated Security Unit Office, between now and March 23, 2010.

Des conditions similaires furent imposées à neuf des personnes rencontrées et dans sept décisions[61].

Les conditions du second type imposent le respect de couvre-feux[62] ou assignent des personnes à résidence[63], limitant l’accès aux espaces publics pendant certaines heures ou de longues périodes et restreignant dans les deux scénarios la mobilité des personnes qui y sont soumises. Nous retrouvons huit personnes assujetties à ce type de conditions dans nos entretiens et six dans la jurisprudence[64]. Quatre des huit personnes visées étaient en outre soumises à l’obligation de se trouver en présence de certaines personnes — leurs cautions —, subordonnant leur accès aux espaces publics à la présence simultanée de celles-ci. Une telle condition a aussi été répertoriée une fois dans la jurisprudence[65].

Troisièmement, des interdictions de s’associer ou de communiquer avec certaines personnes ou certains groupes directement ou en utilisant un moyen de télécommunication ont pour leur part été imposées à neuf des personnes interrogées et dans sept jugements[66]. Ces conditions ont pour effet de restreindre l’accessibilité à certains espaces fréquentés par les personnes ou groupes qui y sont désignés, en plus de créer une pression constante sur les personnes qui y sont assujetties et qui craignent entrer en contact malgré elles avec celles-ci. Comme nous le verrons, ces conditions sont particulièrement problématiques dans le cas de militants qui ont l’habitude de fréquenter des lieux communs.

Enfin, le quatrième type de conditions à teneur temporelle et géographique comprend les conditions de mise en liberté ou de probation interdisant la participation à certaines ou à toutes formes de manifestations[67], rassemblements publics et réunions politiques[68]. Des interdictions totales de manifester furent imposées dans bon nombre d’affaires[69], d’autres se contentant d’interdire la participation à une manifestation sur le domaine public qui ne serait pas paisible ou serait illégale[70]. Nous incluons également dans cette catégorie les conditions qui peuvent limiter l’utilisation qui peut être faite des espaces publics en régulant l’habillement ou l’équipement qu’un manifestant peut avoir en sa possession[71]. Au total, dix des personnes rencontrées se sont vues imposer des conditions de cette nature, que nous retrouvons aussi dans vingt-sept décisions.

Notons enfin que huit des personnes rencontrées ont aussi été soumises à une condition de garder la paix et d’avoir une bonne conduite[72]. Cette condition, obligatoire dans le cadre d’une probation[73], mais facultative et controversée dans le contexte de la mise en liberté[74], est particulièrement problématique en raison de sa grande portée. En effet, conformément à la jurisprudence, la condition de ne pas troubler la paix concernerait toute violation appréhendée d’un règlement municipal ou d’une loi provinciale ou fédérale[75]. Finalement, huit personnes ont également dû fournir ou garantir un montant d’argent important (trois d’entre elles ont pris un engagement avec dépôt alors que six d’entre elles ont dû trouver des cautions)[76].

Pris individuellement, ces différents types de conditions ont pour effet de restreindre l’accès et l’utilisation des espaces publics, notamment lors de manifestations. Or, ces restrictions sont d’autant plus importantes qu’elles ne viennent jamais seules; les limitations spatiales qu’elles prescrivent ou occasionnent indirectement se superposent, décuplant alors leurs effets, comme l’illustre l’exemple de Steve, tiré de nos entretiens. Steve est accusé d’entrée par effraction, de méfait et d’agression armée contre un agent de la paix pour avoir tenté de s’introduire dans un édifice du centre-ville lors d’une manifestation en mai 2012. Il n’en était pas à sa première arrestation, ayant commencé à militer en 2005 lors de la grève étudiante s’opposant à la conversion de 103 millions de dollars de bourses du régime d’aide financière aux études en prêts; il était alors encore à l’école secondaire. En mai 2012, il a été détenu et a accepté de se soumettre à une série de conditions afin d’être remis en liberté lors de sa comparution devant un juge de paix. Il s’est alors engagé à fournir un dépôt de 3 000$ ainsi qu’à respecter les conditions suivantes :

-

Ne pas troubler la paix et l’ordre public;

-

Aviser le tribunal de tout changement d’adresse;

-

Ne pas se trouver sur l’île de Montréal, sauf pour sa présence à la cour dans le présent dossier et sauf pour un travail légitime et rémunéré dont la preuve sera fournie au préalable au sergent-détective X et sauf pour rendez-vous médicaux après avoir avisé le sergent-détective X;

-

Demeurer à son domicile entre 22 h et 5 h sauf pour des fins de travail légitime et rémunéré;

-

Ne pas se trouver en présence de personnes qui à sa connaissance ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf pour les membres de sa famille immédiate;

-

Ne pas se trouver à l’intérieur de tout bâtiment ou sur tout terrain appartenant à une institution d’enseignement ou à moins de 300 mètres de ceux-ci sauf sur la voie publique pour y circuler;

-

Interdiction de participer à des manifestations sur une propriété privée sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du propriétaire;

-

Interdiction de participer à des manifestations dans un lieu ou sur la voie publique à moins que celle-ci soit paisible;

-

Interdiction de quitter [sic] sans aucun délai une manifestation à l’origine paisible devenue non paisible et/ou illégale;

-

Interdiction de participer à des manifestations en se voilant ou en se masquant le visage ou en altérant son apparence pour ne pas être reconnu;

-

Interdiction [sic] participer à une manifestation en ayant en sa possession tout sac ou contenant;

-

Obligation d’avoir en tout temps lorsqu’à l’extérieur de sa résidence la copie des conditions imposées par la cour[77].

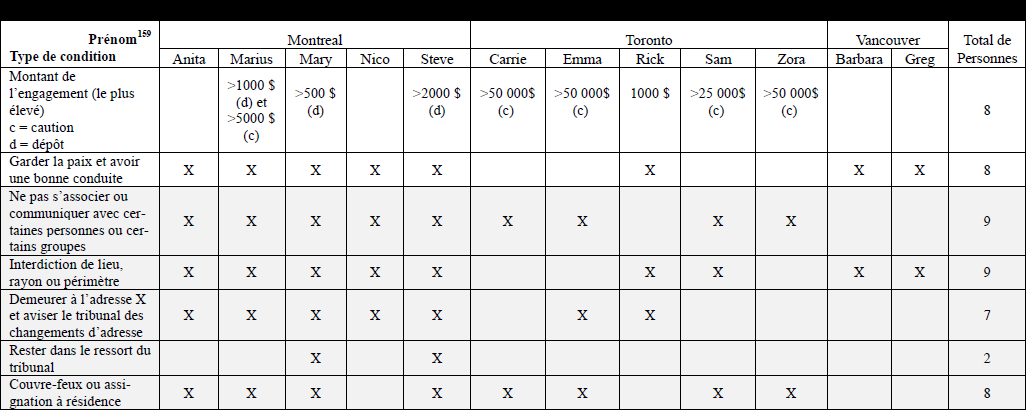

D’ailleurs, comme le démontre le tableau en annexe, la plupart des manifestants rencontrés se sont vus imposer plus d’une condition facultative lors de leur mise en liberté ou de leur probation. Celles-ci ont varié entre 4 et 17 conditions. En outre, cinq d’entre eux ont été assujettis à 15 conditions et plus simultanément, le triste record ayant été établi par Marius qui a été soumis à 25 conditions. Finalement, notons aussi que les gens ont été assujettis à ces conditions pour des durées variant d’environ 10 mois à plus de 5 ans (63 mois), pour une durée moyenne d’un peu plus de 2 ans (25 mois).

Tel que nous le démontrerons dans la prochaine section, ces conditions ont des conséquences importantes sur la participation à la vie démocratique et la faculté pour les manifestants de s’associer, portant ainsi atteinte aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique.

C. Des conséquences dévastatrices sur les droits des manifestants

1. Le droit de manifester

Bien que la manifestation soit le moyen d’action collective le plus communément utilisé par les mouvements sociaux en Occident depuis la fin du xixe siècle, il connait une recrudescence importante depuis les années 1980[78]. Avant l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne[79] (Charte québécoise) et de la Charte canadienne, la législation et la common law ne reconnaissaient pas le droit de manifester : la faculté de tenir une réunion publique ou une procession était plutôt soumise au droit d’aller et de venir sur les routes[80]. Ainsi, dans PG (Canada) et Dupond c. Montréal, un jugement rendu avant l’adoption de la Charte canadienne, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada conclut que le fait de tenir une manifestation sur le domaine public n’était pas une activité relevant des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association[81].

Les chartes québécoise et canadienne reconnaissent aujourd’hui expressément ces libertés fondamentales. C’est d’abord sous l’angle de la liberté d’expression que le droit de manifester a été examiné par les tribunaux. Dans SDGMR c. Pepsi-Cola[82], la Cour suprême du Canada a assimilé les manifestations politiques à une forme de piquetage, lequel « comporte toujours une action expressive » et « fait intervenir l’une des plus importantes valeurs constitutionnelles, à savoir la liberté d’expression consacrée à l’al. 2b) de la Charte [canadienne] »[83]. La manifestation « transmet ou tente de transmettre une signification »[84] et, à ce titre, elle entre dans le champ des activités protégées par l’alinéa 2(b) de la Charte canadienne.

Certaines activités expressives peuvent néanmoins être exclues du champ de la garantie prévue à l’alinéa 2(b) de la Charte canadienne, que ce soit en raison du mode d’expression employé ou du lieu où elles se déroulent. D’abord, l’utilisation de la violence ou de la force physique pour transmettre un message ne bénéficie pas de cette protection, et ce, même si le message violent peut lui-même être protégé[85]. Par contre, le caractère illégal ou criminel d’une activité ne saurait, à lui seul, soustraire cette forme d’expression à la protection conférée par la Charte[86]. Finalement, pour bénéficier de la garantie prévue à l’alinéa 2(b) de la Charte, celle-ci doit généralement se dérouler non seulement sur une propriété publique, mais aussi sur le « type de propriété de l’État auquel s’applique cette protection » [italiques dans l’original][87]. Dans l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps identifient certains facteurs à examiner pour déterminer si un lieu devrait être exclu du champ d’application de l’alinéa 2(b) de la Charte, dont sa « fonction historique ou réelle »[88]. Elles y précisèrent que « [l]es rues sont manifestement des lieux de rencontre publics et non privés, où diverses formes d’expression sont acceptées depuis longtemps »[89]. Les manifestations de rue sont donc comprises dans le champ d’application de l’alinéa 2(b) de la Charte canadienne et de l’article 3 de la Charte québécoise et, dans la mesure où une loi ou un règlement y porte atteinte, directement ou indirectement, l’État a le fardeau de démontrer que celle-ci est justifiée dans une société libre et démocratique. Dans ce contexte, notons qu’une norme qui n’a pas pour objet de restreindre la transmission d’une signification peut néanmoins, par ses effets, porter atteinte à la liberté d’expression, à la condition que l’activité en cause favorise l’une des valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression[90]. Pour la Cour suprême du Canada, ces valeurs sont : (1) « la recherche et la découverte de la vérité », (2) « la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique » et (3) « [l]’enrichissement et [l]’épanouissement personnels »[91].

Au cours des dernières années, plusieurs auteurs ont suggéré que le droit de manifester devait également être reconnu sous l’égide de la liberté de réunion pacifique protégée à l’alinéa 2(c) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise[92], ce qui fut récemment confirmé par certains tribunaux[93]. La reconnaissance du droit de manifester sous le seul prisme de la liberté d’expression mettrait l’accent sur la protection des droits individuels des manifestants, mais ne rendrait pas justice à la dimension collective de la manifestation[94], contrairement à la liberté de réunion pacifique qui, comme l’affirmait récemment la Cour suprême du Canada, « vise, par définition, une activité collective qui n’est pas susceptible d’être accomplie par une seule personne »[95]. Le rattachement de la manifestation à la liberté de réunion pacifique en sus de son rattachement à la liberté d’expression permet aussi une meilleure considération de ses aspects géographiques. En effet, la liberté de réunion pacifique suppose la rencontre dans un espace physique, ce qui fait bien ressortir l’importance des lieux où se déroulent les manifestations et l’importance de limiter le contrôle qui peut être exercé sur ces espaces. En ce sens, l’objet de la garantie prévue à l’alinéa 2(c) de la Charte canadienne et l’article 3 de la Charte québécoise serait la protection de « la rencontre et, notamment, [de] la rencontre dans les espaces publics »[96].

Dans le même ordre d’idées, plusieurs des conditions de mise en liberté et de probation imposées aux manifestants, qu’il s’agisse de conditions leur interdisant de s’associer à certaines personnes, les assignant à résidence ou leur interdisant de participer à des manifestations, portent aussi atteinte à leur liberté d’association. Même s’il s’est surtout développé dans le contexte des relations de travail, le droit à la liberté d’association garanti à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne protège une plus large gamme d’activités associatives[97]. Conformément au récent arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (PG), il protège « (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2) le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; et (3) le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités »[98]. S’il est vrai que les activités associatives violentes sont exclues de la portée du droit à la liberté d’association[99], il n’en demeure pas moins que celui-ci protège le fait d’être membre d’un groupe partageant certaines idées politiques, de se réunir pacifiquement afin d’exercer d’autres droits constitutionnels — notamment en participant à une manifestation —, et de participer à des activités associatives non violentes qui confèrent un plus grand rapport de force à ceux et celles qui, « pris individuellement, pourraient trop facilement ne pas réussir à se faire entendre »[100].

Ainsi, les conditions de mise en liberté et de probation imposées aux manifestants portent non seulement atteinte à leur liberté d’expression, mais elles limitent également leur faculté de se réunir dans certains lieux, de s’associer avec diverses personnes, de participer à des actions collectives, bref, de faire partie d’un mouvement. Ceci est particulièrement vrai compte tenu des lieux qui sont visés par les interdictions. La manifestation permet d’attirer l’attention du public et des autorités sur certaines revendications et, en ce sens, les lieux qui sont choisis par les manifestants sont tout sauf anodins: ceux-ci ciblent en effet des lieux symboliques qui peuvent représenter les acteurs sociaux sur lesquels ils veulent attirer l’attention ou encore leur permettant de véhiculer leurs messages politiques.

2. Les effets des conditions

Pour mieux comprendre à quel point les conditions imposées aux manifestants et dissidents politiques ont — individuellement et de par leur effet cumulatif — des répercussions considérables sur l’utilisation que ces derniers peuvent faire de certains espaces publics significatifs à des moments stratégiques, ainsi que sur leur exercice des libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique, nous examinons plus en détail les récits personnels et les parcours judiciaires de deux personnes qui ont participé à notre étude.

S’intéressant à la justice sociale et aux droits humains, Marius a commencé à militer vers 2011, s’impliquant d’abord dans Occupons Montréal, puis dans la grève étudiante de 2012. Au cours de celle-ci, il a participé à plusieurs manifestations, lesquelles étaient pour lui une manière de donner de la visibilité et de mettre en action ses idéaux politiques, de communiquer ses critiques envers le système économique et politique autrement que par le biais du système électoral et de se réapproprier les espaces publics :

Quand on manifeste dans les rues, on se réapproprie genre, dans le fond l’espace qui nous est dû, qui nous appartient à nous de toute façon puis qui nous a été volé par le système capitaliste. [...] Il y a clairement une question de visibilité, de justement manifester notre critique concrètement, sans utiliser les moyens du système, comme par exemple le processus électoral, qui en fait donnent de la légitimité à ce système-là.

Entre les mois de février et juin 2012, il a été arrêté à cinq reprises en lien avec ses activités politiques, sans compter les trois constats d’infraction qui lui ont été remis. Deux de ces arrestations sont survenues lors d’occupations et deux lors de manifestations — dont l’une pour avoir omis de se conformer à ses conditions de mise en liberté —, alors que la cinquième est survenue à quelques jours de la tenue du Grand Prix automobile du Canada, que des militants et militantes avaient menacé de perturber et qui a donné lieu à de nombreuses manifestations et arrestations[101]. Pour Marius, ce n’est pas un hasard s’il fut arrêté et placé en détention préventive pendant cette période, cette opération policière s’inscrivant dans une tentative de dissuader la population de prendre part aux mobilisations prévues durant cette fin de semaine. Il sera à nouveau arrêté en mai 2013, cette fois-ci pour ne pas s’être conformé au couvre-feu auquel il était soumis depuis plus d’un an. Au total, il aura passé dix nuits en détention provisoire, et ce, pour des accusations qui seront retirées (dans un cas), pour lesquelles il sera acquitté (dans un autre cas) ou qui se solderont par des sursis au prononcé de la peine et des ordonnances de probation (dans deux autres cas) ou par une journée d’emprisonnement (imposée en sus de la journée passée en détention préventive dans deux dossiers de non-respect des conditions de mise en liberté). Il aura par ailleurs été assujetti à de sévères conditions de mise en liberté pendant 27 mois[102].

Dès sa première arrestation, Marius doit remettre aux policiers, afin d’être libéré, une promesse de comparaître comprenant une condition lui interdisant de se rendre à moins de 300 mètres d’un cégep de l’île de Montréal où il a été arrêté. À la suite de sa seconde arrestation quelques mois plus tard lors de l’occupation d’une université, il doit remettre aux policiers une nouvelle promesse de comparaître lui interdisant de se trouver à moins de 500 mètres des bâtiments de cette université et du cégep situé à proximité, sauf pour y suivre des cours, ainsi qu’à moins de 500 mètres de l’hôtel de ville et du palais de justice, sauf pour se rendre à la cour. Arrêté le 1er mai 2012 dans une troisième manifestation à Montréal, il est mis en liberté après avoir remis un engagement de 200$ avec dépôt prévoyant notamment les conditions suivantes :

-

Garder la paix et avoir une bonne conduite;

-

Répondre aux convocations du tribunal et aviser le tribunal en cas de tout changement d’adresse;

-

Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres de la place Émilie-Gamelin;

-

Ne pas manifester sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire de celle-ci;

-

Quitter toute manifestation devenue illégale.

Or, quelques semaines plus tard, il est reconnu dans une manifestation qui est déclarée illégale par les policiers. Libéré le lendemain sur remise d’un engagement avec dépôt de 500$, il se voit imposer quinze nouvelles conditions, dont celles-ci :

-

Respecter un couvre-feu de 22 heures à 6 heures;

-

Interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec des personnes ayant, à sa connaissance, des antécédents judiciaires ou des causes pendantes;

-

Interdiction de se trouver dans un quadrilatère formé au nord par la rue Sherbrooke, au sud par le Fleuve Saint-Laurent, à l’est par la rue Iberville et à l’ouest par la rue University;

-

Interdiction, sauf exceptions, de se trouver à moins de 300 mètres d’un établissement d’enseignement;

-

Interdiction de participer à une manifestation, dans un lieu public ou sur la voie publique, à moins que celle-ci soit paisible;

-

Interdiction de participer à une manifestation en se voilant, se masquant ou en altérant son apparence ou en ayant en sa possession un sac ou un contenant.

Arrêté à nouveau le 7 juin 2012, il n’est mis en liberté que le 12 juin, après remise d’un engagement avec dépôt de plus de 1000$ et cautionné par une tierce personne pour un montant de plus de 5 000$ sans dépôt. Les conditions auxquelles il est dès lors astreint sont similaires aux conditions de l’ordonnance précédente, si ce n’est qu’on lui interdit en outre d’être en présence de ses coaccusés en l’absence de son avocat, d’être en possession d’un sac à dos et de venir au Palais de justice sauf pour son procès. Enfin, il sera aussi assujetti, à compter de 2014, à diverses conditions de probation, lui interdisant notamment de se trouver sur les terrains d’une université et de communiquer avec des coaccusés et lui enjoignant de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. La carte ci-dessous permet d’illustrer l’impact géographique de ces conditions[103]. Superposées, celles-ci forment autant de zones interdites, statiques ou mobiles, susceptibles de se chevaucher et de couvrir de larges pans d’une ville ou d’une région.

Ces conditions de mise en liberté et de probation ont des conséquences dramatiques sur la vie de Marius. Comme nous l’avons vu, il lui est interdit de se trouver dans un certain rayon du Cégep du Vieux-Montréal, puis de la place Émilie-Gamelin. Par la suite, il se voit également interdire de fréquenter une large zone correspondant au centre-ville de Montréal. Or, c’est un espace qu’il fréquentait beaucoup, que ce soit pour des évènements de nature sociale ou politique ou tout simplement pour se distraire. En plus de ces contraintes géographiques, les effets des conditions seront d’autant plus importants en raison de leur temporalité. Pendant une certaine période, Marius a été assujetti à un maximum de 25 conditions simultanément. En outre, il a été sous conditions pendant plus de cinq ans[104].

Interrogé sur l’effet de ses conditions de mise en liberté sur ses activités politiques, Marius répond : « Ben non, plus aucune activité politique! Presque plus aucune activité même sociale. Pis le politique ça vient pas mal après! » Cette exclusion spatiale et de longue durée le priva aussi de plusieurs services publics : il souligne lors de son entretien que les bureaux de l’aide juridique ainsi que le Palais de justice de Montréal sont d’abord inclus (puis exclus en partie) dans le quadrilatère duquel il a été banni, tout comme de nombreuses stations de métro, notamment celles permettant la correspondance entre deux lignes.

Dès le début, il se demande comment respecter ces conditions tout en continuant à vivre sa vie. Il se sent en détention dans son domicile et a « l’impression de déjà avoir été déclaré coupable ». Il est particulièrement angoissé par rapport à sa situation judiciaire. Il a peur d’être arrêté à nouveau, se sentant surveillé par les policiers et il ne sort donc pratiquement plus de chez lui : « Pis durant les mois qui ont suivi, j’ai vécu une angoisse vraiment extrême par rapport à ma situation judiciaire. [...] Pendant plusieurs mois je ne suis pas sorti de chez nous en fait. [...] Je suis resté au moins deux mois solides sans sortir de chez nous ». Non seulement ces conditions ont-elles réduit à néant ses activités politiques, elles ont également sérieusement limité ses activités et interactions sociales. Il ne voyait presque plus personne. Comme il l’exprime à la fin de l’entrevue : « Ça a détruit ma vie ».

De son côté, Zora est une militante de Toronto s’étant notamment impliquée en 2010 dans le mouvement anti-olympique et dans l’organisation de la mobilisation contre le G-20 de Toronto. Elle est arrêtée le matin du 26 juin 2010 lors du premier jour de la tenue de ce Sommet. Accusée de divers chefs de complot, dont complot en vue de commettre des méfaits, complot en vue de commettre des voies de fait et complot en vue d’entraver le travail des agents de la paix ainsi que d’avoir omis de respecter une condition de mise en liberté lui interdisant de participer à une manifestation illégale et d’être partie à une infraction criminelle commise lors d’une manifestation, elle fut détenue jusqu’à la mi-juillet avant qu’un juge de paix soit finalement appelé à déterminer son sort[105]. Elle fut mise en liberté, mais elle dut contracter un engagement de plus de 25 000$, garanti par trois cautions. Son engagement prévoyait également neuf conditions fort restrictives :

-

Obligation de résider chez ses parents et d’y respecter les règles établies par ceux-ci;

-

Obligation de se trouver en tout temps à l’adresse indiquée, sauf sous la supervision de l’une des cautions, pour recevoir des soins médicaux urgents ou pour poursuivre ses études;

-

Interdiction de communiquer avec ses coaccusés, sauf son petit ami sous la supervision de ses cautions ou des parents de celui-ci;

-

Interdiction de communiquer avec une personne qu’elle sait être membre de groupes militants;

-

Interdiction de participer ou d’aider à organiser toute manifestation publique;

-

Interdiction de posséder une arme;

-

Interdiction de demander un permis d’arme à feu;

-

Interdiction de posséder ou de consommer des drogues illégales non prescrites;

-

Interdiction de posséder un appareil de communication sans-fil, sauf un ordinateur avec accès à Internet aux seules fins de ses études.

Lorsqu’appelée à témoigner des effets géographiques de ses conditions, Zora n’hésita pas à dire ce qu’elle ressentait : « I felt I couldn’t be anywhere », prise entre une assignation à résidence et l’obligation de suivre ses cautions « like a little puppy » chaque fois qu’elle désirait se déplacer. Ses conditions furent, avec l’accord du ministère public, modifiées à quatre reprises, s’assouplissant peu à peu. En guise d’exemple, l’assignation à résidence fut remplacée plus de six mois plus tard, en mars 2011, par un couvre-feu, et fut finalement levée en août 2011. Le 22 novembre 2011, les accusations qui pesaient contre elle furent retirées. Au total, elle dut donc se soumettre à treize conditions restreignant sa liberté pendant plus de seize mois sans jamais être condamnée pour une quelconque infraction criminelle.

Selon Zora, les conditions étaient une forme de « punition », qui lui a été imposée à des fins politiques. « They wanted us to look like terrorists and really scary » nous expliqua-t-elle, avant d’ajouter « I felt that they had a political agenda ». Son assignation à résidence a été particulièrement éprouvante pour elle, devant aller vivre chez ses parents à plus de deux heures de route de sa communauté habituelle, d’autant plus que ceux-ci ne partageaient pas ses opinions politiques et son mode de vie. Elle put par la suite aller vivre chez sa soeur à Toronto afin d’y poursuivre ses études universitaires, mais elle se sentait néanmoins exclue de cette ville, ne pouvant pas quitter cette maison sauf pour des fins scolaires ou en présence de l’une de ses cautions et son hôte refusant qu’elle y reçoive des visiteurs. Cette réclusion eut des conséquences à moyen terme sur ses relations avec autrui et sur son rapport à l’espace :

I used to be quite [an] extroverted social person and it took me a long time to not feel socially anxious in social situations after my bail conditions ended. On top of being paranoid that someone was following me, nine months of house arrest made me afraid of large group settings. I still sort of find myself hiding from being in [the] centre of a large room. Interestingly, house arrest also made me not want to leave my bedroom. I ended up imposing my own limits of what was acceptable space.

Sur le plan politique, cela mit fin à tout engagement de sa part :

I feel like politically I shut down completely. Like I didn’t know what was going on in the city, I wasn’t allowed to read anything on the Internet. You know people would call me and give me updates but I wasn’t involved in anything political. I didn’t even see any avenue to do that. Like I couldn’t go on the Internet. I couldn’t have a cell phone. [...] So I became uninvolved politically for over a year of my life.

Une fois cette assignation à résidence remplacée par un couvre-feu, ses autres conditions de mise en liberté ont tout de même continué à limiter son accès aux espaces publics, dans une configuration mouvante. Par exemple, le 1er mai 2011, elle apprit qu’une manifestation devait se tenir près de chez elle. Craignant qu’on lui reproche de ne pas respecter ses conditions si on la voyait à proximité de celle-ci, elle décida de se déplacer dans un autre secteur. Après quelques heures, elle décida de retourner chez elle, croyant erronément — n’ayant pas le droit d’utiliser un téléphone cellulaire — que le rassemblement s’était dispersé. Or, l’autobus dans lequel elle était passagère s’arrêta soudainement sur le chemin du retour et le conducteur intima l’ordre de descendre aux passagers, un cortège bloquant la route. Se sentant prise au piège, Zora prit alors ses jambes à son coup et chercha à se distancier de cette manifestation de peur de contrevenir involontairement à ses conditions!

Les cas de Marius et de Zora ne sont pas exceptionnels : l’ensemble des personnes interviewées dans le cadre de ce projet de recherche ont fait état de plusieurs conséquences non seulement sur leur vie personnelle et professionnelle, mais également sur leur participation à la vie démocratique, sur leur implication politique, sur la possibilité de tisser des liens de solidarité avec d’autres militants et sur leur capacité de se réunir dans les espaces publics.

Les conditions interdisant de participer à certaines formes ou à toute manifestation de même que les conditions interdisant de se trouver dans certains périmètres ont sévèrement limité, et dans certains cas réduit à néant, les activités politiques des personnes rencontrées. Plusieurs d’entre elles ont cessé de participer à des rassemblements publics, certaines parce qu’elles n’en avaient plus le droit, d’autres parce qu’elles ne pouvaient participer à une manifestation illégale et ne pouvaient prévoir lesquelles seraient déclarées comme telles par les policiers. D’autres encore ne pouvaient être dans la zone où se tenaient ces manifestations. Au-delà de ces rassemblements dans les espaces publics, la participation à des activités militantes — par exemple à une réunion ou à une assemblée générale — a également été rendue impossible pour ceux et celles qui ne pouvaient se trouver à l’intérieur de certains larges périmètres. Ces restrictions ont transformé les activités politiques de certains :

Je me suis trouvé à comme trouver d’autres activités politiques [...] par exemple je donnais des coups de main aux amis quand ils faisaient certains trucs... je m’arrangerais pour faire la bouffe pour les évènements, les activités, essayer de configurer différemment.[106]

Yeah for sure [I’ve continued my political activism]. It is very different because there is no G-20 coming. It made me be more strategic about things and have more of an understanding about what is at stake and how I manage those risks.[107]

La plupart ont, comme Marius et Zora, tout simplement cessé toute activité politique ou ne voulaient carrément plus en entendre parler :

I’ll go shopping downtown. I’ll go do my errands downtown. I’ll go hang out with people downtown. But the risk increases, I think, as soon as those activities are part of a movement, or part of a social movement. So I haven’t done any political action.[108]

Ben tu peux rien faire et de toute façon, tu ne veux pas que les gens viennent te parler de politique parce que tu ne peux plus rien faire...[109]

Souvent, l’effet dissuasif s’est fait sentir même après l’expiration de ces conditions :

Quand nos conditions étaient là, on n’allait pas manifester parce qu’on avait trop peur, puis quand nos conditions sont tombées, ça a continué à affecter [...] nos choix.[110]

Ainsi, ces restrictions spatiales ont eu pour effet de limiter la participation au politique, alors même que la protection constitutionnelle accordée à la liberté d’expression repose sur la conviction que « la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique doit être encouragée et favorisée »[111].

De même, ces conditions spatiales ont eu un impact majeur sur les liens de solidarité tissés par ces militants. Toutes les personnes interrogées ont fait état du sentiment d’isolement physique qu’elles ont ressenti. En guise d’exemple, celles qui se sont vues interdire de communiquer avec des personnes ayant une cause pendante ou un casier judiciaire ont du éviter certains lieux (notamment des cafés, des salles de réunion, des centres communautaires, des parcs et des restaurants) ou certaines activités sociales ou politiques afin d’éviter de se trouver en présence de telles personnes :

Also because of the fact that there [was] so much shared space that to even like go to a meeting would be a risk. [...] There would be times when I would walk into the room and one of my co-accused was there and one of us would have to go and it would be hard to figure that out despite not being able to talk.[112]

Cela restreignait également leur possibilité de participer à des manifestations, notamment parce que les gens vont généralement manifester en petits groupes, avec des amis, des membres de leur famille ou des connaissances[113]. De telles conditions n’ont d’ailleurs pas pour effet d’isoler seulement les personnes qui y sont assujetties, mais aussi les tiers en mise en liberté provisoire ou ayant un casier judiciaire :

Moi j’avais déjà à ce moment-là beaucoup d’amis qui avaient des conditions de libération beaucoup plus sévères, qui n’avaient notamment [...] pas le droit d’être en présence de personnes qui ont des casiers judiciaires, ce qui en fait n’était pas une condition pour moi, mais qui l’a quand même été parce que moi j’avais un casier judiciaire à cette époque-là, c’était quand même difficile parce que moi, en fait, les conditions des autres m’isolaient aussi.[114]

Finalement, l’atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique nous apparaît d’autant plus importante qu’elle semble parfois traduire une véritable intention de la part des acteurs du système de justice pénale de faire obstacle à l’utilisation des espaces publics à des fins expressives par un ensemble d’individus à des moments stratégiques importants de la vie économique et politique d’une société. Lorsque plusieurs personnes sont ainsi neutralisées, les effets sur l’organisation et la participation à des évènements démocratiques ne tardent pas à se faire sentir, comme l’expriment les personnes suivantes :

[If conditions are imposed during] a campaign or a major mobilization like the anti-Olympic one, and you have conditions where they’re not allowed to attend any VANOC or Olympic related events, for example, or protests, then that’s going to have a big impact on organizers’ ability to organize and participate in these actions.[115]

But I think because of the repression that happened immediately following [the G-20], both with the police tactics on the ground, the infiltration and the undercovers and the bail conditions really killed the momentum of being able to engage people in joining any sort of movement. Some people did get radicalized through it but I think that a lot of people were or continue to be scared based on the police and court response that it had sort of a chilling effect on political organizing.[116]

Like if they had never convicted us, if we had never done jail time, they still would have got like two years of a whole bunch of people not being able to really do anything political. So I don’t think it matters to them so much, like it’s the pre-punishment that is the most benefit to them I think. And I think the bail conditions make people nervous even more than the possibility of going to jail. So I think they use bail conditions as a deterrent and as a restriction on protest.[117]

C’est vraiment juste un moyen de briser les gens, de briser les mouvements, faire en sorte que les gens aient peur de participer et d’être des bons militants. Tsé mes amis sont tout le temps en train de m’inviter à des actions, à des évènements, à des manifs, pis c’est rare que je dis oui maintenant. En tant que militante, ça m’a vraiment brisée. [...] Je ne pense pas que c’est un objectif réfléchi nécessairement, mais c’est sûr que plus il y a d’arrestations, les gens ont des conditions, ils ont des procès en cour, ça fait en sorte que les gens, après ça, ils ne peuvent plus se voir, ils ne peuvent plus rien faire. [...] Il y a vraiment un effet de dissuasion des autres aussi, pas juste de nous.[118]

À la lumière de ces témoignages, il ne fait pas de doute que ces tactiques judiciaires ont complètement neutralisé les activités expressives et associatives de ces militants et militantes, en entravant directement leur participation au débat public sur des enjeux sociaux importants, en les empêchant de se regrouper et de mener des actions politiques collectives et en portant atteinte à leur épanouissement personnel, autant de valeurs sous-jacentes aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique.

II. Les obstacles à la contestation des conditions

Malgré leurs conséquences sur la capacité des militants et des militantes à mener des luttes collectives et sur leurs libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, les conditions à teneur géographique sont rarement remises en cause. De plus, dans les quelques cas répertoriés où elles ont été contestées, les tribunaux ont été relativement peu enclins à y voir une atteinte déraisonnable et non justifiée à ces libertés. Des conditions de plus en plus restrictives quant à la possibilité de manifester et à celle de communiquer avec d’autres personnes ont été jugées raisonnables par les tribunaux chargés de réviser les ordonnances de mise en liberté. Il en va de même à l’étape de la probation (A). Or, comment peut-on expliquer cet état de fait? Quels sont les obstacles à la formulation et à l’acceptation de tels arguments?

D’abord, force est de constater que l’espace judiciaire est considérablement limité par de nombreux obstacles juridiques, procéduraux et institutionnels liés à la pratique du droit criminel (B). Mais il y a plus. Il semble aussi exister une profonde méconnaissance des rapports entre le droit, l’espace et le temps. À notre avis, ces conditions ne peuvent pas être examinées isolément : seule une perspective globale, attentive aux dimensions spatiotemporelles des restrictions imposées, à la manière dont elles s’imbriquent les unes dans les autres dans un espace donné et à un moment précis permet de saisir l’ampleur de l’atteinte aux droits et libertés des personnes qui y sont soumises et ainsi d’évaluer leur raisonnabilité dans le contexte de la mise en liberté et de la probation. De plus, il importe de s’attarder aux façons par lesquelles le droit, en s’appuyant sur l’espace, réussit à éviter et à contourner les droits fondamentaux (C).

A. Un constat : rareté et insuccès des contestations

La raisonnabilité et la conformité à la Charte canadienne des conditions à teneur géographique prévues dans une ordonnance de mise en liberté ou de probation sont somme toute rarement contestées. Dans les quelques cas où elles l’ont été, le succès fut pour le moins mitigé. Nous revenons ici sur les quatre types de conditions répertoriées.

En ce qui concerne les conditions de ne pas se trouver dans certains lieux publics, dans un certain rayon de ceux-ci ou à l’intérieur d’un certain périmètre, la seule contestation répertoriée fondée sur l’article 2 de la Charte canadienne est le fruit non pas de manifestants, mais d’une personne accusée de possession de marijuana[119]. Celle-ci avança que l’ordonnance de probation qui lui interdisait de se trouver dans un certain quadrilatère à Vancouver violait ses libertés de réunion pacifique et d’association, argument que le juge rejeta sommairement.

L’imposition de couvre-feux, les assignations à domicile de même que les conditions obligeant un accusé à se trouver en présence d’une caution ne semblent pas avoir fait l’objet de contestations fondées sur l’article 2 de la Charte canadienne jusqu’à présent.

Les contestations constitutionnelles d’interdictions de s’associer ou de communiquer avec certaines personnes ou certains groupes ont été peu nombreuses, mais ont eu un succès relatif. Dans R v. Clarke, une condition de mise en liberté interdisant de communiquer avec toute personne membre de l’Ontario Coalition Against Poverty (OCAP) fut supprimée parce qu’elle restreignait la communication pacifique et légale des accusés dans le cadre de leur emploi et leur capacité de s’associer à des fins non violentes[120]. Néanmoins, une condition interdisant aux coaccusés de communiquer entre eux, sauf en présence de leur avocat en vue de préparer leur défense, fut jugée valide, malgré le fait qu’ils étaient tous trois membres du conseil d’administration de cette organisation. Or, une telle condition était elle aussi de nature à les empêcher d’atteindre des objectifs collectifs.

Enfin, les contestations de conditions limitant le droit de manifester faites au nom des libertés fondamentales protégées à l’article 2 de la Charte canadienne ont été relativement peu nombreuses. L’année même de l’adoption de la Charte canadienne, un juge siégeant en révision d’une ordonnance de mise en liberté conditionnelle supprima, au nom des libertés d’expression et de réunion pacifique, des conditions interdisant de se rendre, de manifester ou de causer des perturbations dans un rayon d’un demi-mille de l’usine devant laquelle avait eu lieu la manifestation au cours de laquelle l’accusé avait été arrêté[121].

Rendue en 1997, la décision R c. Manseau[122] (Manseau) marque quant à elle un moment décisif dans la contestation de la constitutionnalité des conditions interdisant de manifester. Examinant la validité de conditions de mise en liberté interdisant à trois accusés de participer à toute manifestation au regard des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, le juge estima que cette interdiction générale devait être remplacée par des conditions leur interdisant de manifester sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire du lieu, de participer à une « manifestation dans un lieu ou sur un terrain public à moins que celle-ci ne soit paisible et légale »[123] et leur intimant de quitter sans aucun délai les lieux de toute manifestation qui deviendrait non paisible ou illégale. Ces conditions devinrent alors le modèle en la matière[124], malgré leur ambiguïté, le fait qu’elles criminalisent la participation à des manifestations par ailleurs légales ou simplement contraires à la législation provinciale ou à des règlements municipaux et la grande discrétion qu’elles confèrent aux forces de l’ordre[125].

Lors des dernières années, les contestations de conditions interdisant de manifester ont été accueillies encore plus froidement. En guise d’exemple, dans Hébert c. R, l’appel d’une ordonnance de probation interdisant à une étudiante de participer à toute manifestation fut rejeté[126]. Alors que celle-ci invoquait l’importance du droit de manifester afin que l’on substitue à l’interdiction totale des conditions semblables à celles de l’affaire Manseau, le juge estima qu’elle pouvait toujours s’exprimer par d’autres moyens et que cette limitation de son droit de manifester lui apprendrait à en apprécier la juste valeur et à l’utiliser convenablement :

Je crois que ce genre d’interdiction fera en sorte que madame Hébert prenne conscience que ce droit de manifester est tellement important [...]. Lorsqu’elle recouvrera le droit de manifester dans un an, je crois qu’elle sera encore plus consciente de l’importance de ce droit et l’exercera d’une façon raisonnable.[127]

De même, dans certaines affaires liées au G-20 de Toronto, on refusa de suivre la voie tracée dans Manseau, préférant interdire aux accusés d’aider à l’organisation ou de participer à toute manifestation publique[128].

En somme, les contestations constitutionnelles de ces tactiques spatiales furent relativement peu nombreuses. En outre, malgré le fait que des conditions nombreuses et variées aient été imposées aux accusés dans certaines des affaires mentionnées ci-dessus, les effets de celles-ci sur l’exercice des libertés fondamentales ont toujours été examinés — lorsqu’ils l’étaient — condition par condition, et non de manière globale et cumulative. Ces revers ont sans doute contribué, en partie, à décourager les accusés et leurs avocats d’avancer de tels moyens de droit. La faible fréquence de ces contestations tient cependant d’abord à l’existence de considérations juridiques, procédurales et relatives à la pratique du droit.

B. Un espace judiciaire limité, ou les obstacles juridiques, procéduraux et institutionnels

Comme nous le mentionnons en introduction, nous avons effectué 50 heures d’observation dans les salles de comparution de différents tribunaux à Montréal et à Vancouver[129] ainsi que des entretiens avec des acteurs judiciaires. Ces observations et entretiens nous amènent à constater, à l’instar d’autres juristes et criminologues, le volume impressionnant de dossiers qui sont gérés par les juges de première instance : il n’est pas rare qu’un tribunal doive disposer de plus d’une cinquantaine de dossiers différents en une seule matinée[130]. Si les tribunaux accusent souvent des retards dans les comparutions et les enquêtes de mise en liberté (notamment en Ontario), lorsqu’une personne est finalement appelée à comparaître, son dossier est réglé avec une grande célérité, souvent en quelques minutes seulement. Le volume et la vitesse à laquelle les dossiers sont traités ne favorisent donc pas de longues réflexions ou remises en question sur les conditions de libération ou encore de probation. Les avocats de garde dans les salles de pratique et les procureurs n’ont souvent pas le temps de prendre connaissance en profondeur des dossiers.

Les prévenus comparaissant en liberté ont généralement déjà accepté de se soumettre à une série de conditions lorsqu’ils ont signé une promesse de comparaître ou un engagement à la suite de leur arrestation. Celles-ci sont alors confirmées ou légèrement modifiées par le procureur de la Couronne et entérinées par le juge en quelques minutes, sujettes à quelques vérifications (adresse du domicile du prévenu, compréhension du caractère obligatoire des conditions, etc.).

Les prévenus comparaissant détenus sont dans une situation encore plus précaire, leur rapport de force étant quasi-inexistant. Ayant passé 24 heures (et parfois un peu plus) en détention préventive avant de comparaître, et confrontés à la possibilité d’y passer plusieurs jours de plus avant la tenue de leur enquête de mise en liberté, ils sont souvent plus motivés que jamais à accepter les conditions de mise en liberté proposées par le poursuivant afin d’être libérés et d’éviter la prison. Un acteur judiciaire rencontré résume ainsi la situation :

Bien souvent les gens qui commettent des infractions, ils ne veulent pas assumer le temps que ça prend pour une enquête sous caution, parce que l’enquête sous caution, c’est fixé le lendemain ou à l’intérieur de trois jours. Pis là c’est juste pour les conditions. Y veulent pas passer une nuit en dedans pour ça, ce qui fait que c’est clair qu’il y a une pression qui est faite par le temps de la procédure même, qui fait que ça pousse à accepter des conditions [...].

Les personnes détenues se retrouvent en outre parfois dans l’impossibilité d’évaluer l’impact des conditions a priori, prises hors contexte, et dans le court laps de temps qui leur est imparti pour les accepter, ou encore ils n’en mesurent pas encore toute la portée. D’autres, mises au pied du mur, accepteront les conditions afin d’éviter l’incarcération tout en pensant qu’ils pourront demander leur modification ou leur annulation plus tard, ce qui n’est cependant le cas que si une erreur de droit a été commise ou si de nouvelles circonstances le justifient[131].

Ils sont aussi fort nombreux à plaider coupable à la première occasion et à se soumettre à une ordonnance de probation. Très souvent, les accusés sont en effet détenus plus longuement en détention préventive qu’ils ne l’auraient été s’ils avaient été trouvés coupables de l’infraction qui leur était reprochée. Afin de pallier cette apparente contradiction, les parties acceptent souvent une peine d’emprisonnement qui correspond exactement à la durée purgée en détention préventive, soit quelques jours seulement. À cet égard, précisons que selon les dernières statistiques disponibles au Québec en 2007-2008, 35,6% des détenus avaient obtenu une peine d’emprisonnement de moins de 30 jours et 10,6% d’entre eux une peine d’une seule journée[132].

Lorsqu’une objection est formulée par l’avocat ou le juge lui-même, celle-ci se fera généralement sur la base des faits propres au prévenu ou au contexte de l’infraction reprochée, et non en invoquant ses droits constitutionnels, notamment en raison de la pression exercée par la détention préventive :

Parce que les gens en fait, ils veulent sortir, pis si l’avocat dit on va contester, je sais pas moi une telle disposition, le client lui il dit : moi, je vais rester en dedans pendant ce temps-là? (rires) Il va dire « le tata, arrête, négocie le tata, règle-moi ça, sinon m’a changé d’avocat moi, c’est pas vrai que je vais faire les frais de ton combat hein! » Ça fait que ce sont des questions qui sont jamais posées ou traitées.

En fait, l’imposition de ces conditions semble être véritablement une question de routine voire d’automatisme pour le tribunal : elles s’appuient sur des dispositions procédurales si anciennes et familières qu’il n’apparait même plus nécessaire de les consulter, ou encore même de les respecter[133]. En effet, rappelons-le, même si le Code criminel prévoit clairement qu’une personne présumée innocente doit être libérée dans l’attente de son procès sans condition ou aux conditions les moins restrictives possible, les services de poursuite ont des formulaires prévoyant déjà de nombreuses conditions facultatives parmi lesquelles il suffit de choisir et de cocher. C’est ainsi que les arguments de droit apparaissent tout à fait étrangers, voire superflus.

Plusieurs considérations juridiques font finalement obstacle à la formulation d’arguments constitutionnels. C’est ainsi que les conditions de mise en liberté ne peuvent généralement pas être attaquées pendant le procès ou en défense à une accusation d’avoir omis de se conformer à ses conditions[134]. Toute question relative aux conditions de mise en liberté doit être soulevée dans le cadre d’une procédure de révision en Cour supérieure sans droit d’appel[135]. L’illégalité d’une condition ne constitue pas davantage un moyen de défense lors d’une accusation d’avoir omis de se conformer à une condition de probation. En matière de peine, les cours d’appel ne peuvent que « consid[érer] [...] la justesse de la sentence »[136] et ont une obligation de retenue à l’endroit de la décision du juge de première instance, ne pouvant intervenir qu’en cas d’erreur de droit ou encore si la peine est « nettement déraisonnable »[137]. L’enceinte judiciaire n’offre donc que peu d’espace ou de temps de contestation.

C. Une compréhension limitée de la spatialité des conditions et des libertés fondamentales

Outre les contraintes juridiques et celles propres à la pratique du droit criminel, nous croyons cependant que le faible nombre de contestations des conditions recensées et leur insuccès relatif s’expliquent aussi par le fait que les tribunaux et les avocats aient trop longtemps ignoré les considérations spatiales et temporelles de celles-ci. En effet, une compréhension limitée de l’importance du temps et des espaces pour l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, de l’impact des restrictions judiciaires et, finalement, de l’utilisation stratégique de l’espace et du temps par le droit afin de contourner les libertés fondamentales ne permet pas de prendre toute la mesure de la punitivité de ces conditions et de leur caractère déraisonnable et injustifié dans les circonstances.

La jurisprudence et la doctrine relatives aux libertés d’expression et de réunion pacifique envisagent généralement l’espace comme un élément secondaire, une toile de fond, plutôt que comme un élément indissociable de ces droits constitutionnels, comme l’ont bien montré les travaux du juriste américain Timothy Zick sur le Premier amendement à la Constitution des États-Unis[138]. Pour lui, les théories et la jurisprudence américaine relatives à la liberté d’expression, loin de reconnaître que l’espace peut être un outil de pouvoir, sont construites autour de l’idée que le lieu est un contenant neutre, un simple endroit où peuvent être exprimés divers contenus[139]. L’État, vu d’abord comme un propriétaire puis comme un fiduciaire des espaces publics, se voit ainsi autorisé à en réguler l’utilisation, sous réserve que cela se fasse, dans le cas de lieux considérés comme étant des « forums publics traditionnels »[140] [notre traduction], sans égard au contenu de l’expression que l’on cherche à y faire entendre[141]. Pourtant, loin d’être de simples choses, les lieux ont un caractère expressif; nécessaires à toute activité humaine, ils y laissent leur empreinte[142]. Comme la plupart des géographes du droit, il estime que les espaces ne sont pas neutres : ils sont socialement produits et le fruit de rapports de pouvoir inégalitaires[143]. Le choix d’un lieu plutôt que d’un autre par les manifestants exprime donc un message, tout comme les tactiques visant à les refouler vers des espaces militarisés, qui peuvent par exemple signifier que ces personnes doivent être évitées, qu’elles sont dangereuses, stigmatisant du même coup leurs revendications[144].

Même si l’analyse de Zick s’attarde exclusivement à la situation américaine, elle fournit néanmoins un certain nombre d’outils et dégage des constats qui permettent de réfléchir à la situation canadienne. À l’heure actuelle, les acteurs judiciaires ne semblent pas voir les conditions interdisant de se trouver à certains endroits, imposant un couvre-feu ou interdisant de s’associer à certaines personnes ou de participer à des manifestations comme des restrictions spatiales limitant sérieusement l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, et seraient donc moins portés à les contester ou à les remettre en question.