Article body

L’environnement et le fonctionnement des universités françaises se trouvent bouleversés par des facteurs liés à des contraintes gouvernementales financières, l’internationalisation, la compétition, l’adaptation aux besoins économiques et sociaux, la transformation des modes de gouvernance et de financement. Les universités françaises sont ainsi passées à l’heure de la compétition mondiale et du nouveau management public (Mouline, 2018).

De nombreux chercheurs plaident alors pour la mise en place d’un nouveau modèle économique pour les universités françaises. En effet Au-delà de la réalisation des objectifs que les universités se sont fixés, elles doivent aussi avoir un pilotage efficace, une direction institutionnelle renforcée, une gestion par les résultats (Mazouz, 2017) : concevoir, décider, mettre en oeuvre, suivre, mesurer, évaluer et améliorer de manière continue.

Quand les chercheurs parlent d’un nouveau modèle économique des universités, une question se pose : en quoi consiste l’ancien modèle qui serait révolu ? La réponse réside dans ce qu’il est convenu d’appeler le modèle de Humboldt[1] (Renault, 1995; De Meulemeester, 2011) :

Une unification de l’enseignement et de la recherche;

Une université indépendante de tout pouvoir politique, économique et idéologique;

Un financement assuré exclusivement par l’Etat;

Un Etat qui protège les universités des contraintes extérieures et des exigences du court terme (un horizon de temps long avec une prise de risque maximale en recherche);

Une séparation entre universités et écoles professionnelles.

Dans le tourbillon des réformes subies ou voulues par les universités, ce modèle redevient d’actualité : « le modèle Humboldt ou l’université rêvée » (De Meulemesster, 2011), « l’université humboldienne, une université de réputation mondiale » (Martin, 2012), « les réformes de l’enseignement supérieur européen : le cauchemar de Humboldt ? », (Chaix, 2018[2]), « Réformer l’université demeure une ardente nécessité : non contre elle, mais avec elle, dans une acceptation renouvelée et réconciliée de la valeur de la « liberté » et de ses déclinaisons épistémologiques » (Cornu, 2018), etc.

Si le rôle des universités ne doit en aucun cas être remis en cause (production et transmission des connaissances, contribution à la croissance économique), elles doivent toutefois s’adapter au nouvel environnement dans lequel elles évoluent. La construction du nouveau modèle économique des universités doit ainsi tenir compte de ce nouvel environnement et nécessite que soient précisées les hypothèses de base de ce modèle.

La première hypothèse implique une reconsidération totale des relations entre l’Etat et les universités. Dans le modèle de Humboldt, l’Etat protège les universités et leur accorde les financements dont elles ont besoin. Dans le nouveau modèle économique que nous préconisons, l’Etat, même s’il est tenté de réduire sa contribution financière dans un contexte restreint, doit rester un acteur clé de l’écosystème universitaire : un Etat stratège conscient de la contribution des universités et des défis qu’elles doivent relever (1.).

La deuxième hypothèse suppose un changement profond dans le mode de gouvernance et le fonctionnement des universités. Un management nouveau et efficace permettant de piloter, prévoir, programmer et, in fine, de mettre en place une gestion par les résultats (2.).

La nécessaire refonte des relations entre l’Etat et les universités

Cette reconsidération du rôle de l’Etat doit tenir compte de la contribution croissante des universités à la richesse des nations, de la révision de la politique contractuelle et de la prise en compte du temps et du long terme notamment dans les programmes de recherche impliquant les pouvoirs publics, les universités et le monde socio-économique.

La contribution des universités à la richesse de la nation et des territoires

Dans le cadre de la théorie de la croissance endogène, le rôle et la contribution des universités à l’accroissement de la richesse d’une nation, de l’emploi et de l’innovation (Railean, Curbatov, Gay, 2012) doivent être pris en compte par les pouvoirs publics et les collectivités territoriales.

Une récente étude[3] a montré que les dix-huit universités de la Curif (Coordination des universités de recherche intensive française, 724 000 étudiants) ont contribué à hauteur de 39,4 milliards d’euros et 320 000 emplois à l’économie française en 2016. L’étude précise également qu’un euro de valeur ajoutée brute générée par les activités directes des universités de la Curif contribue à hauteur de cinq euros à l’économie française. Elle révèle aussi que l’emploi en France soutenu par des activités de la Curif est supérieur de 43 % au nombre de personnes employées dans l’industrie automobile.

Une autre étude portant sur plusieurs pays européens a montré que dans un contexte de demande croissante d’innovation, l’université se trouve dans une position centrale nouvelle et stimulante[4] Cette étude s’intéresse plus particulièrement au rôle et à la place des universités dans la création de start-up et souligne l’émergence de start-up dynamiques dans et autour des communautés universitaires dans les régions à forte intensité de connaissances : 100 start-up et spin-off sont créées chaque année à l’université d’Aalto (Finlande), 75 à l’université technique de Munich, etc.

On peut multiplier les exemples; le classement établi en 2018 par l’Institut national de la propriété industrielle montre que l’université de Rennes 1 est le premier déposant de brevets en Bretagne avec 21 dépôts. Près de la moitié de ces brevets sont déposés en collaboration avec les entreprises. L’université de Rennes 1 c’est aussi 130 contrats industriels de collaboration et de prestation en 2018, 11 accords-cadres avec des industriels, 49 contrats de transfert en vigueur, 8 laboratoires communs avec des entreprises, 31 start-ups, etc.

Ainsi, le rôle primordial tenu par la création du savoir dans les économies et les sociétés post-industrielles a donné aux universités une place essentielle dans la société. Cette évolution a transformé le rôle de l’université comme centre traditionnel de production des connaissances en lui faisant prendre un nouveau tournant. Les anciennes fonctions principales de l’université en matière de recherche et d’éducation se sont trouvées renforcées par un accent nouveau mis sur les processus de création du savoir en réseaux. Si elles produisent des connaissances et de l’innovation, les universités savent aussi en assurer un transfert auprès du monde socio-économique par des accords de licence, des ventes de brevets, des contrats de recherche, des créations d’entreprise, des parcs scientifiques. Sans oublier, dans ce domaine, les indispensables réseaux de relations qui se nouent entre étudiants, universités, entreprises, laboratoires de recherche, permettant ainsi la création d’écosystème et de clusters, fondamentale à l’innovation (Gaudron, Mouline, 2016).

Les universités participent donc grandement au développement des économies régionales et de l’économie nationale. Faut-il le préciser, la production et la diffusion de connaissances sont au coeur de l’innovation et donc de la croissance par les effets dynamiques qu’elles entraînent. Il doit donc y avoir une emprise des théories du capital humain sur la conduite de l’action publique notamment dans le nouveau paradigme de l’économie des connaissances (Normand, 2016).

L’indispensable révision de la politique contractuelle

On l’aura compris, les universités participent grandement au développement des économies régionales et de l’économie nationale. Se pose alors la question du système indifférencié d’allocation des moyens par l’Etat aux universités, conditionné principalement à la progression des effectifs en formation initiale. Il est fondamental de revoir la politique contractuelle entre l’Etat et les universités avec la mise en place d’un nouveau dialogue de gestion.

Les premiers contrats quadriennaux puis quinquennaux entre le ministère et chaque université ont vu le jour au début des années 1990. L’université décline sa stratégie dans un projet d’établissement en matière de recherche, de formation, d’insertion professionnelle, de pilotage, de politique de site. Ce projet, soumis au ministère de tutelle, est accompagné d’indicateurs communs à toutes les universités (ce qui permet des comparaisons et donc une mise en concurrence) et d’indicateurs spécifiques. Pour chaque indicateur, on fixe une cible à atteindre en fin de contrat. Ce dispositif permettait notamment de préciser la dotation d’une partie des ressources de l’Etat. Les universités réalisent une auto-évaluation et un bilan de ce contrat est présenté en fin de période au ministère.

Il ne nous appartient pas ici de détailler les contrats d’établissement et leur mise en oeuvre entre les universités et leur tutelle (Musselin, 2001). Les premiers bilans qui en ont été établis permettent de nourrir les réflexions sur les nouvelles formes que peut prendre cette politique contractuelle.

Selon un rapport du Commissariat Général du Plan (CGP) en date de 2004[5] et portant sur les tous premiers contrats, la politique contractuelle entre l’Etat et les universités est présentée comme une réussite avec des résultats tangibles sur le plan de la recherche, du développement des formations professionnelles, de l’accueil d’un nombre croissant d’étudiants, etc. Ce rapport précise toutefois que le poids financier des contrats par rapport aux dotations accordées par l’Etat aux universités ne donne pas à ces dernières une marge de manoeuvre suffisante. Ce même rapport note que les contrats sont mal assurés juridiquement et limités par l’annualité budgétaire. Parmi les recommandations formulées (nous sommes en 2004), une prend tout son sens dans les débats actuels en cours :

« Mais si une relance de la politique contractuelle s’impose, celle-ci ne peut être poursuivie à l’identique. Il faut des contrats plus stratégiques, appuyés sur des projets d’établissement à moyen terme, et centrés sur ce qui est au coeur d’une politique universitaire : les enseignants-chercheurs, les formations d’enseignement, les équipes de recherche. Ces contrats devront prendre en compte la programmation des formations et des emplois, éléments essentiels du fonctionnement des universités. Ce point est fondamental ».

Si l’on rajoute à cette recommandation celle d’une meilleure évaluation avec le choix d’indicateurs facilitant la comparaison internationale, nous avons là tous les ingrédients pour une révision en profondeur de la politique contractuelle actuelle entre l’Etat et les universités.

Selon un rapport du Sénat en date de mars 2013[6] le contrat liant l’université à l’Etat n’a pas réussi à s’imposer véritablement comme un levier efficace de maturation de la stratégie de l’établissement. On peut lire dans ce rapport (p. 62) que « la contractualisation n’est pas encore identifiée comme un rendez-vous stratégique majeur par tous les établissements, alors qu’elle va de pair avec la formalisation de sa stratégie autour d’un projet fédérateur de la communauté universitaire ».

Dix ans après le rapport du Commissariat Général du Plan, on retrouve là-aussi la même conclusion sur la nécessité d’objectifs ciblés : la réalisation d’un petit nombre d’objectifs quantitatifs déterminés en commun par l’établissement et par l’Etat lors de la signature, pourrait contribuer à redonner au contrat la place privilégiée qu’il a pu avoir dans la vie des établissements.

Dans sa contribution à ce bilan, Goy (2015) s’interroge sur le rendez-vous manqué de cette politique contractuelle et explique, à partir d’études de cas approfondies, pourquoi la contractualisation n’a pas réussi à s’imposer comme levier efficace des stratégies universitaires :

Elle a été envisagée comme vecteur pour obtenir des ressources supplémentaires;

Les choix stratégiques des établissements ne sont pas clairement explicités dans leurs contrats;

La pratique de la contractualisation relève d’un processus d’isomorphisme institutionnel qui vise principalement à répondre aux attentes de la tutelle.

A la lumière ce ces bilans, quelles pourraient être les nouvelles formes de la politique contractuelle entre l’Etat et les universités avec la mise en place d’un nouveau dialogue de gestion ?

Lors de son audition du 4 juin 2018 devant la commission de l’évaluation des politiques publiques à l’Assemblée Nationale, la ministre de l’enseignement supérieure, de la recherche et de l’innovation (MESRI) semble vouloir ouvrir une brèche pour ce nouveau dialogue de gestion : « Je souhaite travailler à une nouvelle approche centrée sur le dialogue entre l’Etat et les universités en dehors de modèles préconçus comme le modèle Sympa[7] qui agrège tellement de choses différentes que les établissements ne s’y retrouvent pas ».

L’expérimentation en 2019 du nouveau dialogue de gestion avec le MESRI mené avec dix établissements, avec pour objectif de le généraliser à toutes les universités en 2020, va dans ce sens : il s’agit d’un dialogue ciblé sur deux à trois projets dans des thématiques clés comme l’international, la recherche, la formation, l’innovation et la gouvernance.

La ministre précise davantage son analyse lors du colloque de la CPU (Conférence des Présidents d’Université) en mars 2019[8] quand elle affirme que « l’allocation invariable des moyens d’année en année n’est pas optimale (…). Cela ne permet plus, depuis longtemps déjà, de prendre en compte vos projets et vos singularités. Nous sommes arrivés au point où la subvention d’Etat n’est plus là que pour couvrir – parfois plus, parfois moins – les charges financières, là où les appels à projet, lorsqu’ils existent, permettent de prendre en compte vos ambitions spécifiques. C’est ce fossé qui s’est creusé entre allocation budgétaire et politique de l’établissement que nous souhaitons commencer à combler avec le dialogue de gestion ».

Des conditions doivent être respectées pour que ce nouveau dialogue de gestion soit efficace et pertinent dans le nouveau modèle économique des universités :

Le maintien d’une dimension nationale du dialogue de gestion pour éviter une fragmentation de l’enseignement supérieur avec un dialogue avec la région ou l’académie par exemple;

Une généralisation à toutes les universités et en même temps et non de façon progressive évitant ainsi une rupture d’égalité entre les établissements;

Des moyens financiers supplémentaires nouveaux, autres que le financement de l’accroissement automatique de la masse salariale, avec un engagement pluriannuel;

Des allocations qui ne prennent pas en compte que l’augmentation des effectifs des étudiants mais qui intègrent la qualité des activités de recherche, le nombre de thèses soutenues par an, le volume des contrats de recherche, le nombre de brevets et de licences, et donc la contribution de l’université au développement économique;

Des actions très ciblées avec un nombre limité d’indicateurs d’activité et un suivi rigoureux et une évaluation pluriannuelle;

Une articulation avec le contrat quinquennal existant et une révision sur le fond et la forme des futurs contrats quinquennaux.

L’intégration du temps et du long terme dans les relations Etat-universités

La prise en compte du temps et plus précisément du long terme dans les décisions des pouvoirs publics ne date pas d’aujourd’hui. Innovation majeure en matière de budgétisation, le PPBS (Planning, Programming, Budgeting Systems) a été introduit pour la première fois au début des années 1960 aux Etats-Unis (dans le département de la défense) puis dans plusieurs pays occidentaux la décennie suivante. L’objectif du PPBS est de réformer radicalement les modes de construction budgétaire et les dépenses publiques. Le processus du PPBS se fait en trois phases (Boudia, 2014) :

Planning : définir des objectifs de manière explicite et proposer différentes politiques pour les atteindre.

Programming : traduire les objectifs et les choix stratégiques en termes financiers sur une période d’au moins cinq ans ce qui, à l’époque, est considéré comme une innovation majeure avec l’élargissement de l’horizon temporel.

Budgeting : formulation du budget avec une traduction du programme en exercice fiscal avec des indicateurs permettant d’évaluer les résultats obtenus en lien avec les objectifs fixés.

Il s’agit aussi de rendre visibles et de maîtriser les dépenses publiques selon des impératifs d’efficacité et de compétitivité. Il ne nous appartient pas ici de revenir sur les débats entre les tenants et les farouches opposants au PPBS (Wildavsky, 1969) qui ont amené l’abandon de ce PPBS aux Etats-Unis en 1971. Toujours est-il que la prise en compte du temps et de la programmation pluriannuelle y ont survécu pour lever cette « contradiction » entre la vision stratégique du long terme et la budgétisation à court terme.

Il s’agit avant tout de dépasser l’annualité où, chaque année, les lois de finances sont considérées comme le moment déterminant pour les dépenses et les recettes, et d’avoir une vision de long terme. Les travaux de Chevauchez (2011) insistent sur le contexte dans lequel les lois de programmations pluriannuelles ont été adoptées en France et surtout sur les facteurs à prendre en compte pour que le rôle de ces programmations s’accroisse dans la gouvernance budgétaire : le champ, l’horizon temporel, le statut et la portée, l’articulation avec les autres formes d’engagement pluriannuels

D’autres auteurs (Cohendet, Lebeau, 1987) ont montré que les phases de développement de certains programmes requièrent beaucoup de temps et d’investissement et rendent indispensable une réelle planification des activités sur le long terme à partir d’actions volontaristes. Par ailleurs, des études ont mis en évidence que les organisations ont été métamorphosées dans leur anticipation et prises de décision quand elles avaient le long terme comme horizon (Durance, Monti, 2017).

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’utilité et la pertinence de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche en France qui sera présentée au Parlement en début de l’année 2020 et entrera en application en 2021. Rarement une loi n’aura autant fait l’unanimité des acteurs concernés que celle de la programmation pluriannuelle de la recherche. Présentée comme un engagement inédit et de long terme, elle devrait permettre[9] :

de prendre en compte le temps intrinsèquement long de la recherche et de redonner du temps et de la visibilité aux laboratoires;

de donner un cadre cohérent et durable aux réformes engagées pour démultiplier les effets de notre investissement public en recherche;

de préparer un cadre en parfaite résonance avec le programme Horizon Europe qui entrera en vigueur en 2021;

d’identifier les grands programmes de recherche qui seront conduits pour répondre aux besoins de la nation, tout en donnant toute sa place à la recherche dite « de base », qui repousse les frontières de la connaissance.

Trois groupes de travail ont été constitués le 19 février avec des lettres de mission afin de faire des propositions (juillet 2019) en prévision de cette future loi de programmation pluriannuelle de la recherche :

Recherche sur projet, financement compétitif et financement des laboratoires;

Attractivité des emplois et des carrières scientifiques;

Innovation et recherche partenariale

Dans cette perspective pluriannuelle, ces groupes de travail devront aussi tenir compte du Programme d’investissements d’avenir (PIA) qui s’inscrit également dans le temps long avec des effets structurants indéniables sur les universités concernées.

En 2010, sur la base du rapport Juppé-Rocard[10] a été lancé un PIA d’un montant de 35 milliards d’euros (PIA 1), auxquels se sont ajoutés 12 milliards d’euros en 2014 (PIA 2) et 10 milliards d’euros en 2016 (PIA 3). Ce sont ensuite 57 milliards d’euros qui s’ajoutent sur la période 2018-2022 dans le cadre du grand plan d’investissement[11]. L’objectif de ce PIA était de faire entrer la France dans l’économie de la connaissance en lui assurant une base technologique compétitive. On notera l’originalité de l’approche dans les axes stratégiques ciblés : une démarche transversale d’investissement (l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation avec près de 50 % des investissements), une démarche thématique d’investissement (les sciences du vivant, les énergies décarbonisées et l’efficacité dans la gestion des ressources, la ville de demain, la mobilité du futur, la société numérique (Gaudron, Mouline, 2016).

Ces différents programmes ont permis de soutenir le développement d’universités de recherche[12] de rayonnement mondial avec la naissance des Labex (laboratoires d’excellence), des Idex (initiatives d’excellence[13]), des Equipex (Equipements d’excellence), des IRT (Instituts de recherche technologique), des IHU (Instituts hospitalo-universitaire), des I-SITE (initiatives science, innovation, territoires, économie), des Instituts convergences (à vocation de recherche pluridisciplinaire), etc. (Mouline, 2018).

Le PIA est présenté comme un instrument de la politique publique en France pour renforcer l’enseignement, la recherche et l’innovation afin de favoriser le transfert de connaissances des laboratoires et des établissements publics vers les acteurs privés. Avec cet écosystème d’innovation, on cherche à améliorer le coeur des compétences et les ressources des organisations en leur donnant les moyens de s’adapter aux nouveaux enjeux technologiques. Les modalités d’intervention de l’Etat changent dans la mesure où il est fait appel à des projets par des structures labellisées, à des jurys internationaux, à des cofinancements de projets, et surtout à des engagements s’inscrivant dans le long terme avec des évaluations à mi-parcours et donc de possibles retraits de labels, donc de financements (Gaudron, Mouline, 2016).

Ce dispositif peut toutefois présenter des limites et soulève des questions sans réponses à ce jour :

Les appels à Idex consacrent-ils véritablement les hiérarchies scientifiques établies ou bien les réforment-t-elles (Aust, Mazoyer, Musselin, 2018) ?

Allons-nous vers des universités françaises à deux vitesses : celles qui sont éligibles aux différents PIA et les autres ? : « le Grand Emprunt n’est ainsi pas uniquement un instrument de mise en compétition pour l’excellence, c’est également un instrument de recomposition verticale et horizontale de l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Recomposition verticale puisqu’il s’agit d’identifier quelques champions qui se détacheront de l’ensemble et doivent devenir des points de repère à l’international; recomposition horizontale puisqu’il s’agit de favoriser des regroupements entre des institutions aux statuts et aux missions différents sur un territoire donné [14]».

Quel sera le rôle des universités qui ne font pas partie de regroupements (De Sartre, Petit, 2018) et que l’on appelle les « Petites et moyennes universités »[15] ?

On le sait, il existe des universités qui n’ont ni IDEX ni I-SITE mais qui ont des projets scientifiques reconnus et des retombées économiques non négligeables sur leur territoire. Ainsi, l’Auref[16] note dans sa première contribution à la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche que « la constitution de groupes fermés d’universités, définitivement IDEX ou I-SITE, et le profond sous-financement des autres, ne peut que laisser perplexe à l’heure où le bénéfice des écosystèmes territoriaux n’est plus à démontrer »[17].

Des éléments de réponse aux questions posées peuvent trouver toute leur place dans le nouveau dialogue de gestion entre l’Etat et les universités d’une part et, d’autre part, dans la future loi de programmation pluriannuelle de recherche (cf. supra).

Vers un nouveau management stratégique des universités

Ce nouveau management stratégique, s’il a déjà fait son apparition dans certaines universités, doit être amplifié par la diversification des ressources, le développement des relations partenariales, le pilotage de l’établissement à partir d’un système d’information décisionnel.

La diversification des ressources financières

Devant les difficultés croissantes à financer un système universitaire en expansion, quand les pouvoirs publics parlent du nouveau modèle économique des universités, ils y associent toujours l’incontournable diversification des ressources avec l’augmentation des ressources propres[18]. Resurgit alors l’éternel débat sur le financement des universités et sur la nécessité d’un modèle d’allocation plus compétitif avec, à l’appui, des comparaisons internationales : augmentation des droits d’inscription, formation continue, valorisation de la recherche, etc. (Lepori, 2008; Majnoni d’Intignano, 2019).

Il est possible de conceptualiser les différents modèles de financement du système universitaire à partir de deux axes. Le premier concerne le niveau de financement et sa répartition et renvoie à un débat ancien de la politique économique : régulation par les pouvoirs publics ou recours aux mécanismes de marché. Le deuxième axe s’attarde sur les critères retenus pour le financement selon que l’on tienne compte des « inputs » de l’enseignement supérieur (nombre d’étudiants, personnel employé) ou des « outputs » renvoyant ainsi à la gestion par les résultats (nombre de diplômes, publications scientifiques, valorisation de la recherche, etc.).

Quatre cas de figure (et plusieurs combinaisons) sont envisagés à partir de ces deux axes comme le montre le graphique ci-dessous.

graphique 1

Modèles de financement de l’enseignement supérieur

Le modèle 1 (Q1), financement centralisé en fonction des entrées, est celui qui domine en France (mais pas seulement) : une dotation étatique basée et négociée en très grande partie sur le nombre d’étudiants, les postes budgétaires spécifiques de l’année passée, les salaires du personnel employé, les besoins en matériel, les coûts d’entretien des bâtiments, les investissements.

Le modèle 2 (Q2), financement centralisé en fonction des performances, précise que la dotation est toujours étatique mais les critères retenus sont liés aux résultats et aux performances des universités : taux de réussite des étudiants, insertion professionnelle, qualité de la recherche, etc. On peut rajouter aussi la contribution de l’université à la croissance économique (cf. supra).

Le modèle 3 (Q3), financement décentralisé en fonction des performances, est celui de la compétition acharnée entre universités avec des financements privés (réponse à des appels à projets auprès des agences de financement), et une obligation de résultats en termes d’innovation, d’insertion professionnelle (diplômes répondant aux besoins du marché du travail). Les droits d’inscription sont fixés par les universités.

Le modèle 4 (Q4), financement décentralisé en fonction des entrées, moins courant, fait intervenir des intermédiaires des clients de l’enseignement supérieur avec des « chèques éducation » mis à la disposition des étudiants qui pourront les dépenser dans l’établissement d’enseignement de leur choix. Les étudiants décident des cours qu’ils veulent suivre et les établissements d’enseignement supérieur doivent veiller à la qualité de leur enseignement (les cours peu attrayants ne recevront pas un financement suffisant).

Précisons toutefois que ces modèles ne sont pas exclusifs et que, bien souvent, c’est une combinaison de ces différents cas de figure qui s’impose : financement étatique + prise en compte des indicateurs de résultats + ressources propres.

Dans ce contexte, quelles sont les ressources propres des universités et, surtout, comment les augmenter ? Dans le cadre du contrat d’établissement (cf. supra), un indicateur commun à toutes les universités[19] donne des précisions intéressantes sur la nature de ces ressources propres : droits d’inscription, formation continue, taxe d’apprentissage, contrats et prestations de recherche (cf. supra, relations partenariales des universités), subventions hors dotation étatique (région, Union européenne), dons et legs des fondations, autres ressources.

Les universités françaises n’ont aucune latitude sur le montant des droits d’inscription relevant des compétences de l’Etat et fixé par décret. Ces droits d’inscription, extrêmement faibles, représentent en moyenne 2,2 % des recettes des universités. Actuellement, le plan « Bienvenue en France » (Choose France) donne la possibilité aux universités qui le souhaitent d’augmenter les droits d’inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires (2 770 euros en licence au lieu de 170 euros, 3 770 euros en doctorat au lieu de 243 euros)[20].

Nous souhaitons ici insister sur l’augmentation des ressources propres des universités en lien avec la formation professionnelle. Plusieurs interlocuteurs des universités incitent à recourir à ce marché incontournable :

« Si les universités récupèrent une part des 32 milliards d’euros du marché de la formation professionnelle, elles gagnent une part de marché considérable. Notre objectif est de multiplier par quatre les recettes provenant de cette activité, pour atteindre 1,6 milliard d’euros d’ici à cinq ans[21] ».

« Il faut diversifier les ressources des universités, en particulier en développant la formation continue. C’est un vivier important à développer car les frais d’inscription y sont beaucoup plus élevés et c’est socialement beaucoup plus acceptable que d’augmenter les frais d’inscription en formation initiale, car ces frais seraient largement pris en charge par les entreprises ou les régions[22] ».

« Il faut repenser le modèle économique des universités qui dépend aujourd’hui à 85 % des dotations publiques. La clé de l’autonomie est d’aller chercher de nouvelles ressources (…) sur le marché de la formation professionnelle qui est déjà occupé »[23].

Pour conquérir une part de marché, qui plus est fortement concurrentiel, il faut être capable de mettre en place des stratégies adaptées et savoir se différencier des concurrents sans négliger les principales caractéristiques de ce marché[24] :

97 % des entreprises de formation sont privées, réalisent 80 % du chiffre d’affaires global et accueillent 86 % des stagiaires formés;

8500 structures ont la formation comme activité principale;

35 % de ces structures détiennent 70 % du marché;

66 632 structures autorisées à réaliser des formations[25];

Les marges des entreprises privées de la formation ont diminué de 50 % depuis 2008;

17 millions d’individus bénéficient chaque année de la formation professionnelle (soit 36 % de personnes pouvant prétendre à une formation);

Un marché de 32 milliards d’euros (qui intègre pour moitié les coûts de remplacement des salaires et allocations chômage versés aux individus pendant leur formation).

Il faut avoir en tête que les universités accueillent moins de 1,5 % de l’ensemble des stagiaires et réalisent moins de 2 % du chiffre d’affaires de la formation professionnelle en France.

Comment les universités peuvent-elles se positionner par rapport à ce marché de la formation professionnelle convoité par de si nombreux acteurs ? Elles ne feront pas l’économie d’un diagnostic sans concessions leur permettant d’identifier leurs forces et faiblesses, les menaces et les opportunités surtout dans le contexte d’une nouvelle loi sur la formation professionnelle dont les règles de fonctionnement se rapprochent de celles du marché[26].

Les universités doivent se rapprocher des incontournables opérateurs de la formation professionnelle dans le cadre d’un assemblage des compétences. Les universités, qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur de la formation, ont des atouts indéniables en termes de recherche, de valorisation, de formation qu’elles peuvent mettre à la disposition des branches professionnelles dans le cadre d’un partenariat leur permettant d’accéder à de nouveaux marchés de la formation professionnelle. Les partenariats doivent également être développés avec les nouveaux entrants tels que les Edtechs et les Pure Players[27].

Dans le domaine de la formation professionnelle, on ne peut plus raisonner seulement en terme de diplôme mais bien en blocs de compétences ce qui suppose, défi considérable, une refonte totale de l’offre de formation des universités. La temporalité n’est plus la durée (un diplôme en fin d’année) mais l’immédiateté (des compétences ciblées en un temps court). La demande s’oriente de plus en plus vers des formations plus courtes, plus souples et plus adaptées à la situation de chacun. L’inscription des formations en blocs de compétences dans les référentiels gérés par France compétences est un préalable indispensable pour qu’elles soient éligibles au financement du Compte Personnel de Formation (CPF). Il y a urgence à adapter l’offre de formation à un secteur qui a fortement évolué.

Les universités doivent faire évoluer leur service de formation continue à ces nouvelles exigences d’autant plus qu’elles ont en face d’elles des opérateurs dont l’unique ou principale activité est la formation professionnelle. Le service de formation continue des universités doit se moderniser et se spécialiser.

Les universités doivent aussi s’engager davantage dans les formations en alternance, l’apprentissage bien plus que les contrats de professionnalisation en rappelant que l’apprentissage est une priorité de la nouvelle réforme de la formation professionnelle.

Nombreux sont donc les diagnostics, alertes, préconisations pour le développement de la formation continue dans les universités : Rapport IGAENR (2014)[28]; Rapport Germinet (2015)[29]; Etude commanditée par la CPU – CDC (2018)[30], Manifeste du réseau FCU (2018)[31], etc. Une contribution pertinente a montré aussi, à partir d’une analyse comparative, la différence entre une professionnalisation endogène où la formation des adultes est considérée comme un segment de la politique éducative et de l’activité des universités (cas du Québec), et une professionnalisation exogène où la formation des adultes relève d’abord du champ de l’emploi et du travail (cas de la France) (Doray, Manifet, 2017).

Il est temps maintenant de passer à l’action et d’amplifier les initiatives en s’appuyant sur des concepts clés du management stratégique : segmentation du marché; coopération; contournement des barrières à l’entrée; nouveaux entrants; différentiation concurrentielle; stratégie de rupture; adaptation aux nouvelles demandes; réactivité; assemblage des compétences.

Le développement des relations partenariales

Au-delà des ressources propres, le développement des partenariats avec des entreprises privées doit également être approfondi par les universités et pas seulement dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le partenariat public-privé (PPP). Si des réalisations existent dans le domaine immobilier[32] elles doivent être étendues à d’autres activités des universités comme la recherche avec, bien évidemment, des prises de précaution extrêmes.

Dans un environnement caractérisé par des ruptures technologiques et une innovation permanente, les universités participent activement à la formation des réseaux pour la maîtrise des connaissances et des trajectoires technologiques. Comme toute organisation en mouvement, les universités – loin d’être des tours d’ivoire - vont multiplier les accords de partenariat avec les entreprises privées et leurs laboratoires notamment dans le domaine de la recherche et de sa valorisation au niveau des régions (Schieb-Bienfait, Boldrini, 2016). Elles disposent d’atouts indéniables : laboratoires et unités de recherche de haut niveau, bases de données, plateformes technologiques, pluridisciplinarité, formation de doctorants, infrastructures et équipements modernes, valorisation des compétences, etc.

Les accords de partenariat en R&D peuvent s’expliquer par le partage des risques, la mutualisation des moyens, les économies d’échelle et d’apprentissage, la répartition des dépenses de R&D évitant la duplication des coûts de recherche. Ils s’expliquent aussi et surtout par la complémentarité des actifs dans un contexte de production et de partage des connaissances (Mouline, 2010). Comme l’ont montré Pisano et Teece (2007), les actifs complémentaires co-spécialisés sont ceux qui ne prennent de la valeur que dans l’utilisation conjointe avec d’autres actifs, ce qui crée une dépendance bilatérale entre organisations innovatrices (dont les universités et les entreprises privées) et favorise la coopération pour la production des connaissances.

Il s’agit avant tout d’un indispensable assemblage de compétences pour créer de la valeur, des connaissances et … des emplois. Comme tout accord de partenariat, il faut en préciser le contenu et les contours ainsi que les modalités.

L’accord de partenariat doit avant tout être basé sur des relations de confiance, préciser en amont la nature du projet commun (qui doit relever d’une co-construction), délimiter les champs de la coopération, cerner l’appropriation des résultats de la recherche, etc.

Les modalités peuvent concerner des contrats de prestation, des contrats avec partage de la valeur, des accords-cadres, des conventions comme la convention CIFRE[33] des consortiums, des laboratoires communs, des plateformes technologiques, des entreprises communes, des SATT[34] des chaires de recherche.

Les chaires de recherche et de formation constituent un excellent exemple de ce genre de partenariat entre les universités et les entreprises. Outil de promotion d’une discipline ou d’un savoir, elles constituent une interface entre le milieu universitaire et le monde socio-économique. Elles permettent de développer une expertise d’enseignement et de recherche sur des thématiques définies en commun avec les entreprises partenaires qui assurent le financement de ces chaires.

Les débats sont extrêmement vifs autour de ce partenariat avec le risque pour les universités d’être des « foires marchandes »[35] ou des « greenwashing » des entreprises, voire même de liaisons dangereuses entre chaires et entreprises[36]. Pour d’autres, les chaires constituent un formidable levier d’actions et de transformation des universités comme des entreprises[37].

Pourtant, depuis leur création en 1986, les chaires de recherche et de formation se sont multipliés dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment ceux qui disposent d’une fondation. Ceci montre que les objectifs des universités ne sont pas forcément opposés à ceux des entreprises dans ce genre de partenariat qui peut générer à la fois de la valeur sociale et économique. Les discussions sur les buts, l’organisation, la durée, la gouvernance, les capacités propres des partenaires, l’appropriation des résultats de ce partenariat sont déterminantes pour en faire une réussite (Quélin, Kivleniece, Lazzarini, 2017) et créer de la valeur et des solutions innovantes pour les parties prenantes (Villani, Greco, Philips, 2017). Dans ce contexte, il ne saurait être question de sous-traitance ou d’emprise des entreprises sur la recherche et la formation dans les universités.

Les relations partenariales pour la valorisation de la recherche relèvent de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les universités entrepreneuriales et ambidextres et que nous avons analysées par ailleurs (Alis, Baslé, Dubois, Mouline, 2015; Mouline, 2018). De récents travaux se sont intéressés à l’historique et à l’évolution du modèle de l’université entrepreneuriale et aux débats que suscitent cette « nouvelle » mission de l’université (Schaeffer, 2019). D’autres, récents également, portent sur la façon dont le processus de transfert des résultats de recherche universitaire s’organise sous forme de spin-offs afin de mieux concevoir les politiques publiques et l’accompagnement des chercheurs dans leur projet de création (Krichen, Chabaud, 2019).

Parmi les actions du PIA (cf. supra), de nouveaux dispositifs, auxquels participent les universités, ont été créés pour améliorer la valorisation de la recherche publique : les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), les consortiums de valorisation thématique (CVT), les instituts de recherche technologique (IRT), les instituts hospitalo-universitaires (IHU), les instituts pour la transition énergétique (ITE) et France Brevets.

La question se pose sur la cohérence et l’articulation de ces nouveaux dispositifs avec les structures déjà existantes. Ce problème, soulevé par un récent rapport de la cour des comptes[38], a déjà été mentionné en 2013 par un rapport de trois ministères (économie et des finances, enseignement supérieur et de la recherche, redressement productif)[39] et concerne finalement l’efficience de l’écosystème de la valorisation de la recherche. Par ailleurs, les résultats obtenus ne semblent pas être à la hauteur des objectifs initiaux ambitieux.

Il convient donc, et très rapidement, de lever les incertitudes et de procéder à la nécessaire rationalisation de l’ensemble du dispositif de la valorisation de la recherche publique si l’on veut que les universités réussissent à relever le défi de la valorisation de leur recherche.

Des compétences élargies pour un pilotage budgétaire et financier efficace

Le passage des universités aux responsabilités et compétences élargies (RCE) à partir de 2009 nécessite d’élargir les compétences pour le pilotage budgétaire et financier, et aussi, pour le pilotage de la masse salariale considéré comme le défi le plus redoutable du passage à l’autonomie (en moyenne 80 % du budget de fonctionnement). La gestion d’un budget qui triple, voire qui quadruple, après le passage aux RCE, nécessite une professionnalisation des équipes dirigeantes et des services centraux pour assurer une programmation pluriannuelle, une comptabilité analytique permettant notamment une analyse en termes de coûts complets et réels. Dans ce domaine, le rapport du Sénat (2013) souligne les carences des universités en dispositifs internes de contrôle et de pilotage opérationnels et le très faible nombre d’universités françaises à avoir mis en place une comptabilité analytique. On peut lire dans ce rapport (p. 72) que « les marges de progrès sont encore substantielles dans une connaissance plus fine par les universités des coûts complets de leurs principales activités, indispensable à une tarification plus juste, en particulier lorsqu’il s’agit de monter des dossiers sollicitant un financement sur projet ».

La connaissance des coûts des activités de l’université (formation, recherche, formation tout au long de la vie, recherche partagée, etc.) est fondamentale pour le pilotage de l’université dans la mesure où elle peut impacter la tarification des prestations, la soutenabilité de l’offre de formation et, in fine, le dialogue de gestion avec le ministère de tutelle et donc l’allocation des moyens. Cela nécessite, et ce n’est pas souvent le cas, la mise en place par les universités des cartographies économiques des activités permettant d’avoir une idée précise de l’utilisation des moyens financiers et humains par composante de formation, par unité de recherche et par service (IGAENR, 2013).

Un outil méthodologique de connaissance des coûts et des revenus des activités est indispensable pour les universités afin d’améliorer leur capacité de pilotage en accord avec leur stratégie, de leur permettre d’analyser les conditions d’équilibre des leviers de développement des ressources propres (Boiteau, Jameux, 2018).

Les universités doivent également développer des outils de gestion financière pour mieux anticiper et gérer les ajustements entre les dépenses et les recettes. Elles doivent aussi adopter une démarche prospective financière leur permettant ainsi de dépasser le cap de l’équilibre annuel du budget et s’inscrire dans une programmation pluriannuelle avec des interactions récurrentes entre les sections de fonctionnement et d’investissement que l’on retrouve dans des modèles prospectifs en analyse financière (Serve, Le Glass, 2017).

Un meilleur pilotage budgétaire et financière de l’université passe obligatoirement par un système d’information performant.

Le pilotage de l’établissement par un système d’information décisionnel

Un récent rapport de la cour des comptes sur le suivi des recommandations note que « la mise à niveau des systèmes d’information des universités n’a pas non plus été au rendez-vous, lors du passage aux RCE, leur hétérogénéité pénalisant les universités[40] ».

Force est de constater que le management des universités par le système d’information n’a pas, en effet, suffisamment évolué. Dans la plupart des cas, les outils de gestion s’appuient principalement sur des données comptables et budgétaires et non sur les données relatives à la gestion des flux des activités opérationnelles des missions de la recherche, de la formation (Gillet, Gillet, 2013).

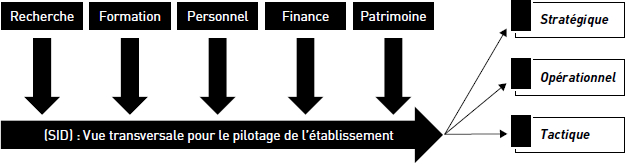

Le nouvel environnement et les nouveaux défis des universités doivent s’accompagner de la refonte du système d’information orienté vers un indispensable système d’information décisionnel (SID) afin d’améliorer le pilotage de l’établissement et d’obtenir des gains en efficience.

Le SID est un outil qui permet de recueillir et d’historiser des données issues de diverses applications informatiques touchant notamment aux grands domaines de gestion de l’université (recherche, formation, finance, patrimoine, ressources humaines, etc.) et qui rend possible la construction d’indicateurs croisés et de tableaux de bord dynamiques nécessaires au pilotage et à l’aide de la décision.

Pour mieux prévoir, programmer et piloter, il est déterminant d’améliorer le système d’information et de l’orienter vers l’aide à la décision. Pour passer de l’information à la décision, quatre étapes sont indispensables (Fernandez, 2013) :

La collecte pour extraire des bases de données opérationnelles les données pour les fiabiliser, les consolider et les adapter à un usage décisionnel

Le stockage pour centraliser les données structurées et traitées et les rendre disponibles à un usage décisionnel

La distribution qui doit faciliter l’accès aux informations selon les fonctions et les types d’utilisation

L’exploitation pour l’analyse des données et pour assister du mieux possible l’utilisateur afin qu’il puisse extraire la substance de l’information des données stockées à cet usage décisionnel (tableaux de bord notamment)

Un tel système offre la possibilité de fiabiliser les données et de suivre en temps réel les activités de l’université afin d’en renforcer le pilotage en élaborant des tableaux de bord pour l’analyse et l’aide à la décision[41]. Ces tableaux de bord deviennent ainsi nécessaires pour :

Le pilotage stratégique (au niveau de l’établissement)

Le pilotage tactique (au niveau d’une composante, d’un service, d’un laboratoire de recherche, d’une scolarité, etc.)

Le pilotage opérationnel (au niveau d’un utilisateur)

Le SID doit se présenter sous la forme d’une plateforme web dynamique qui met en images des données, facilitant leur compréhension et leur interprétation. Cette plateforme doit être accessible à un large public : directeurs de laboratoires, directeurs de composantes, directeurs de services, responsables de scolarité.

Avec une solution SID bien conçue, on peut escompter un gain de productivité moyen de 30 à 50 % sur les tâches liées à la restitution de données. Avec un tel système, on a l’opportunité de se concentrer sur l’analyse et l’interprétation des données plutôt que sur leur production et collecte.

graphique 2

Système d’information décisionnel et pilotage de l’établissement

En guise de conclusion

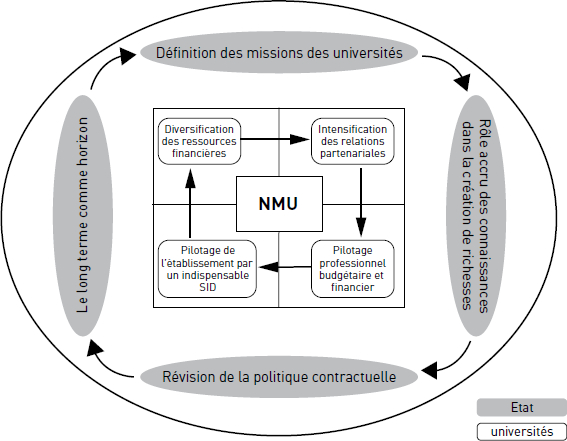

Un modèle économique est une représentation simplifiée conçue pour tester des hypothèses relatives au comportement économique des acteurs. Suite à nos analyses, nous pouvons donc présenter ce nouveau modèle d’université en retenant deux acteurs clés de l’enseignement supérieur que sont l’Etat d’une part et les universités de l’autre (cf. graphique n° 3).

graphique 3

Le nouveau modèle économique des universités

Le rôle de l’Etat a consisté dans un premier temps à tenir compte du nouvel environnement des universités, caractérisé notamment par la compétition et la visibilité internationales. Implicitement, dans un isomorphisme coercitif, il a ajouté aux missions des universités la recherche d’une taille critique et la nécessité de bien figurer dans les classements internationaux avec les regroupements sur un même site d’universités et des écoles (Mouline, 2018).

Nous soutenons que cette approche, si elle est peut-être nécessaire, elle est loin d’être suffisante. Au-delà du rang qu’elle occupe, ou pas, dans un classement international, l’université est aussi une source de création de plus en plus élevée de richesse avec la portée et l’impact de l’économie des connaissances. L’Etat, s’il veut être stratège, doit davantage intégrer cette dimension fondamentale dans ses relations avec les universités notamment dans le cadre d’une nécessaire révision de la politique contractuelle. Par ailleurs, dans le modèle que nous préconisons, la prise en compte du temps et de la programmation pluriannuelle par l’Etat, notamment dans un domaine aussi déterminant que la recherche, est indispensable pour donner la visibilité nécessaire aux laboratoires de recherche et aux partenariats.

Ces différentes actions, interdépendantes, et dont certaines commencent à voir le jour, doivent constituer un cercle vertueux et permettre à l’Etat de créer un environnement des plus favorables aux universités.

Les universités, quant à elles, ont compris qu’elles ne peuvent plus compter sur les seules subventions étatiques et qu’elles doivent diversifier leurs ressources financières. Le nouveau modèle des universités (NMU) passe aussi par l’intensification des relations partenariales plus particulièrement pour valoriser la recherche et participer activement à la formation des réseaux pour la maîtrise des trajectoires technologiques. Dans ce nécessaire assemblage des compétences qui caractérise la formation des réseaux, les universités ont des atouts indéniables à faire valoir.

La professionnalisation du pilotage budgétaire et financier n’est plus une option et doit être prise en compte dans le nouveau modèle des universités. Tout pilotage d’une université, comment peut-il en être autrement, nécessite le déploiement d’un système d’information décisionnel trop peu utilisé actuellement dans les universités françaises.

Ces différentes actions, interdépendantes là-aussi, doivent constituer les éléments d’un carré du nouveau modèle des universités que l’on souhaiterait … magique.

Appendices

Notes

-

[1]

Wilhelm von Humboldt (1767-1835), philosophe prussien, fonctionnaire d’Etat, Ministre de l’éducation, fondateur de l’université de Berlin.

-

[2]

L’auteur précise, page 104, que « plutôt qu’un héritage à défendre, le projet de Humboldt ne redevient-il pas celui d’un humanisme à inventer ? »

-

[3]

BiGGAR Economics, (2018), The Economic Contribution of the CURIF Universites, June

-

[4]

Reichert S, (2019), The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems, European University Association.

-

[5]

« Les universités françaises en mutation : la politique publique de contractualisation (1984-2002) », Commissariat Général du Plan, Synthèse n°1, janvier 2004.

-

[6]

Rapport d’information du Sénat n°446 du 26 mars 2013 fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, pages 61-63.

-

[7]

Système de répartition des moyens à la performance et à l’activité.

-

[8]

Autonomie des universités, Colloque annuel de la CPU, 21 et 22 mars 2019, Université Bretagne Sud.

-

[9]

Dossier de presse du gouvernement, « Vers une loi de programmation pluriannuelle de la Recherche », 1er février 2019.

-

[10]

Juppé A., Rocard M., (2009), Investir pour l’avenir : priorités stratégiques d’investissement et emprunt national, Paris, La Documentation Française.

-

[11]

Jean Pisany-Ferry, Le grand plan d’investissement 2018-2022, Rapport au Premier ministre, septembre 2017.

-

[12]

L’enseignement supérieur et la recherche représente près de 50 % du total des PIA, les autres secteurs concernés sont, notamment, le numérique, le développement durable, la transition énergétique, la ville de demain, les filières industrielles et les PME, etc.

-

[13]

L’action Initiative d’Excellence, dotée de plus de 7 milliards d’euros, vise à faire émerger une dizaine de pôles d’enseignement supérieur et de recherche de rang international, capables de rivaliser avec les meilleures universités du monde.

-

[14]

C. Musselin (2017, p. 193)

-

[15]

Dans son rapport d’octobre 2016, « Petites et moyennes universités », l’IGAENR note (p. 1) que « Les termes de petites et moyennes universités sont souvent utilisés par la communauté universitaire pour caractériser les établissements ne faisant pas partie du groupe des universités dites intensives en recherche et des universités issues des fusions d’établissements réalisées depuis 2008 ».

-

[16]

Alliance des universités de recherche et de formation

-

[17]

Dépêche AEF n° 603778, 27 mars 2019.

-

[18]

« Ces moyens, il revient bien sûr à l’Etat de les garantir, comme il vous revient de les renforcer en mobilisant les ressources propres », F. Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, discours au colloque de la CPU sur l’autonomie des universités, op.cit.

-

[19]

Il s’agit de l’indicateur commun 10 : développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public.

-

[20]

Journal Officiel de la République Française du 21 avril 2019 : Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignements supérieur.

-

[21]

Thierry Mandon, ancien Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche (juin 2015 – mai 2017), L’Express, 29 septembre 2015.

-

[22]

Valérie Pécresse, ancienne ministre de l’enseignements supérieur (Mai 2007 – juin 2011), dépêche AEF n° 603150, 21 mars 2019.

-

[23]

Christophe Strassel, ancien directeur de cabinet de Thierry Mandon et de Geneviève Fioraso (Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, mai 2012 – mars 2014), colloque CPU autonomie des universités, op. cit.

-

[24]

« Formation Professionnelle : « Faire décoller l’investissement dans les compétences. Diagnostics et propositions », Fédération de la Formation Professionnelle, octobre 2017

-

[25]

86 000 en décembre 2018 : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/

-

[26]

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 septembre 2018.

-

[27]

Start-up qui ont réinventé par le numérique la façon d’apprendre et de se former (Klaxoon, exemple type de ces Edtechs, a signé un partenariat en 2018 avec l’université de Rennes 1).

-

[28]

« L’implication des universités dans la formation tout au long de la vie », Rapport IGAENR (Inspection générale de l’administration de l’éducation et de la Recherche), n° 2014-061, juillet 2014.

-

[29]

« Le développement de la formation continue dans les universités », Rapport Germinet, novembre 2015

-

[30]

« Etude de marché sur l’offre de formation tout au long de la vie des universités dans une société transformée par le numérique. Positionnement sur la stratégie de positionnement marché de l’enseignement supérieur et de la recherche », Wevestone, étude commanditée par la CPU (Conférence des Présidents d’Université) et la CDC (Caisse de Dépôts et de Consignations), juin 2018.

-

[31]

« Pour une Université ambitieuse sur les nouveaux marchés de la formation professionnelle », Réseau FCU (La Formation continue à l’université), décembre 2018

-

[32]

Partenariat en décembre 2012 entre Toulouse II-Le Mirail et Vinci pour la reconstruction-réhabilitation de l’intégralité du campus du Mirail; en avril 2018 entre l’université de Paris-Sud et Bouygues pour concevoir, réaliser et exploiter le futur pôle universitaire biologie-pharmacie et chimie.

-

[33]

Convention industrielle de formation et de recherche. Créées en 1981, les conventions CIFRE concernent toute entreprise de droit français qui confie à un doctorant une mission de recherche, encadrée du côté académique par son laboratoire de rattachement. Les travaux doivent aboutir à la soutenance d’une thèse en trois ans.

-

[34]

Société d’accélération du transfert de technologie : filiale créée par un ou plusieurs établissements publics de recherche chargée d’assurer l’interface entre les laboratoires publics et les entreprises afin d’améliorer le transfert de technologies vers des applications industrielles ou sociales.

-

[35]

Laplante R. (2012), « Universités ou foires marchandes ? le PPP dans le monde universitaire », Vie Economique, Vol. 4, n° 1

-

[36]

Capelle-Blancard G. (2019), « Les universités face aux stratégies de « greenwashing » des entreprises », The Conversation, 29 mars.

-

[37]

Gilles Gleyze, Le nouvel Economiste, n° 1631, 27 septembre 2012

-

[38]

« Les outils du PIA consacrés à la valorisation de la recherche publique. Une forte ambition stratégique, des réalisations en retrait », Rapport public thématique de la Cour des comptes, mars 2018.

-

[39]

« Missions sur les dispositifs de soutien à la recherche partenariale », Rapport publié en février 2013.

-

[40]

Cour des Comptes, « Le rapport public annuel 2019. Tome II : Le suivi des recommandations », février 2019, page 389.

-

[41]

Aziz Mouline, Youssef Yahyi, (2019), « Un système d’information décisionnel (SID) pour un meilleur pilotage des universités », Assises 2019 du CSIESR (Comité des services informatiques de l’enseignement supérieur et de la recherche).

-

[42]

L’université de Rennes 1 est la seule actuellement à avoir un SID complet couvrant la finance, la formation, les ressources humaines et le patrimoine sans oublier les indicateurs transversaux.

-

[43]

Op. cit.

Bibliographie

- Alis D., Baslé M., Dubois J.M., Mouline A. (2015). « Développer au sein de l’université l’objectif d’insertion professionnelle des étudiants. Une étude de cas d’ambidextrie organisationnelle », Politiques et Management Public, Vol. 32, N° 1, janvier-mars, p. 45-61.

- Boiteau J-S, Jameux C. (2018). « La connaissance des coûts des établissements d’enseignement supérieur et de recherche français : retour d’une expérience de management public », Recherche en Sciences de Gestion, 2018/4, N° 127, p. 215-240.

- Boudia S. (2014). « Gouverner par les instruments économiques. La trajectoire de l’analyse coûts-bénéfice dans l’action publique », in Pestre, D. (dir), Le gouvernement des technosciences, Paris, La Découverte.

- Chaix G. (2018). « L’enseignement supérieur en Allemagne : l’héritage de Wilhelm von Humboldt en question », Administration & Education, Vol 4, N° 160, p. 97-104.

- Chevauchez B. (2011). « La crise et les règles françaises de gouvernance des finances publiques », Revue de l’OFCE, Vol. 1, N° 116, p. 291-311.

- Cohendet P., Lebeau A. (1987). Choix stratégiques et grands programmes civils, Paris, CPE-Economica.

- Cornu P. (2018). « Les universités françaises au milieu du gué », Natures Sciences Sociétés, Vol. 26, p. 338-344.

- De Meulemeester J.L. (2011). « Quels modèles d’université pour quel type de motivation des acteurs », Pyramides, N° 21, p. 261-289.

- De Sartre X.A, Petit O. (2018). « Une nouvelle géographie de l’enseignement supérieur et de la recherche : rapprochements, concentrations, tensions… et opportunités », Nature Sciences Sociétés, Vol. 26, p. 255-256.

- Doray P., Manifet C. (2017). « La professionnalisation des universités par la formation continue des adultes : une comparaison Québec-France », Formation et Emploi, 2017/2, N° 138, p. 139-163.

- Fernandez A. (2013). Les nouveaux tableaux de bord des managers : Le projet Business Intelligence clés en main, Paris, Eyrolles.

- Durance P., Monti R. (2017). Le long terme comme horizon. Paris, Odile Jacob.

- Gaudron P., Mouline A. (2016). « L’économie des clusters », Note de lecture, Management International, Vol 20, N° 4, pages 191-193.

- Gaudron P., Mouline A. (2016). « Le programme d’investissement d’avenir : quels enjeux pour les CHU ? », gestions hospitalières, N° 561, p. 625-630.

- Gillet, M., Gillet P. (2013). « Les outils du système d’information, facteurs clés de succès ou d’échec dans l’évolution des organisations : le cas des universités », Gestion et management public, 2013/3, N° 1, p. 55-77.

- Goy H. (2015). « Politique contractuelle et stratégies universitaires : le rendez-vous manqué ? », Gestion et Management Public, 2015/2, Vol. 3, N° 4, p. 65-82.

- IGAENR, Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, (2013). Guide méthodologique en vue de la réalisation d’une cartographie économique et d’une analyse stratégique des activités des universités, rapport N° 2013-079.

- Jongbloed B. (2007). « Creating Public-Private Dynamics in Higher Education Funding : A Discussion of Three Options », in Enders, J., Jongbloed, B., Public-Private Dynamics in Higher Education, Bielefeld, Transcript.

- Krichen K., Chabaud D. (2019). « Une analyse comparée et critique des modèles des spin-offs universitaires », Marché et organisations, 2019/1, N° 34, p. 61-86.

- Lepori B. (2008). « Options et tendance dans le financement des universités en Europe », Critique internationale, Vol. 2, N° 39, p. 25-46.

- Majnoni d’Intignano B. (2019). « Comment financer les universités », Commentaire, Vol. 1, N° 165, p. 145-150.

- Martin B.R. (2012). « Are universities and university research under threat ? Towards an evolutionary model of university speciation », Cambridge Journal of Economics, 36(3), p. 453-565.

- Mazouz B. (dir.), (2017). Concepts et pratiques de gestion de la performance des organisations de l’Etat, Ste-Foy, Presses de l’Université du Québec.

- Mouline A. (2010). « Les industries créatives à l’heure de la numérisation : une approche par les alliances en R&D dans les industries du multimédia », TIC & Société, Vol. 4, N° 2 [en ligne], mis en ligne le 21 mars 2011.

- Mouline A. (2018). « Les universités françaises à l’heure de la compétition mondiale et du Nouveau Management Public », Management International, Vol. 22, N° 3, p. 143-148.

- Musselin C. (2001). La longue marche des universités, Paris, PUF.

- Musselin C. (2017). La grande course des universités, Paris, Sciences Po Les Presses.

- Normand R. (2016). The Changing Epistemic Governance of European Education : The Fabrication of the Homo Academicus Europeanus ?, Dordrecht, Springer International Publishing, coll. « Educational Governance Research ».

- Pisano G.P, Teece D. (20017). « How to Capture Value from Innovation : Shaping Intellectual Property and Industry Architecture », California Management Review, Vol. 50, N° 1, Fall, p. 278-296.

- Quélin B., Kivleniece I., Lazzarini S. (2017). « Public-Private Collaboration, Hybridity and Social Value : Towards New Theoretical Perspectives », Journal of Management Studies, Vol. 54, N° 6, p. 763-792.

- Railean V., Curbatov O., Gay M. (2012). Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance, Chisinau-Paris, IMI-NOVA, IUAPL.

- Renault A. (1995). Les révolutions de l’université. Essai sur la modernisation de la culture, Paris, Calman-Lévy.

- Schaeffer V. (2019). « L’université entrepreneuriale : éléments historiques et débats », Marché et organisations, 2019/1, N° 34, p. 87-108.

- Schieb-Bienfait N., Boldrini J.C. (2016). « La valorisation de la recherche publique à l’échelon des régions françaises : quels enjeux, quels leviers d’activation ? », Management & Avenir, N° 83, p. 165-187.

- Serve S., Le Glass LF (2017). « Les universités françaises depuis le passage à l’autonomie : vers de nouveaux outils d’analyse financière ? », Revue d’économie financière, 2017/2, N° 126, p. 265-296.

- Villani E., Greco L. Phillips N. (2017). « Undestanding Value Creation in Public-Private Partnerships : A comparative Case Study », Journal of Management Studies, Vol. 54, N° 6, p. 876-905.

- Wildavsky A. (1969). « Rescuing policy analysis from PPBS », Public Administration Review, Vol. 29, N° 2, p. 189-202.

List of figures

graphique 1

Modèles de financement de l’enseignement supérieur

graphique 2

Système d’information décisionnel et pilotage de l’établissement

graphique 3

Le nouveau modèle économique des universités

10.7202/1051684ar

10.7202/1051684ar