Abstracts

Résumé

Cet article esquisse une typologie de l’imagier photographique en le réinscrivant dans une tradition du livre et de l’album documentaire. L’imagier s’est imposé comme un incontournable éditorial dont la diversité des propositions enrichit ses enjeux et ses publics. L’imagier photographique joue du réalisme du médium pour se faire miroir du monde, mais il est aussi une initiation en acte à l’art photographique et une école du regard, par la mise en oeuvre de dispositifs qui orientent la lecture de l’image. La confrontation à des photographes reconnus n’empêche pas une conception ludique de la photographie de se faire jour. L’imagier photographique témoigne enfin d’une évolution du regard sur la littérature de jeunesse également tournée vers des publics adultes par sa capacité à s’ouvrir au monde contemporain et à ses préoccupations sociales et idéologiques autant qu’à ses nouveaux modes de communication.

Mots-clés :

- Imagier,

- photolittérature,

- photographie,

- album de jeunesse

Abstract

This article aims to typology the photographic’s early concept books by reintegrating it into a tradition of the book and the documentary picture book. The early concept book has established itself as an essential publication, with a wide range of offerings that diversify both its issues and its audiences. The photographic’s picture book plays on the realism of the medium to mirror the world, but it is also an introduction to the art of photography and an eye’s school, through the use of devices that guide the reading of the picture. Confrontation with established photographers does not prevent a playful conception of photography from emerging. Lastly, the photographic’s early concept books bears witness to an evolution in the way children’s literature is viewed by adult audiences, through its ability to open up to the contemporary world and its social and ideological concerns, as well as its new ways of communication.

Keywords:

- Early-concept book,

- photoliterature,

- photography,

- picture book

Article body

Forme littéraire très particulière présentant des personnages, animaux ou objets par le biais d’une image généralement assortie d’un nom placé en regard, l’imagier occupe aujourd’hui une place déterminante dans l’écosystème éditorial, et de nombreuses familles y ont recours lorsqu’il s’agit d’initier les tout-petits aux vertus de l’objet-livre comme support privilégié pour apprendre à appréhender le monde[1]. Le choix de proposer ce type de dispositif aux plus jeunes ne date pas d’hier : on en trouve les prémices dès la Renaissance, avec notamment l’Orbis sensualium pictus de Comenius qui en est souvent considéré comme l’ancêtre. L’usage se généralise au xixe siècle, avec par exemple les ouvrages de la Librairie Bernardin-Béchet, les planches Deyrolle ou encore les imagiers Georgin. Le développement devient exponentiel au siècle suivant à partir de la publication, en 1952, de L’imagier du Père Castor qui en systématise le principe dans sa préface. Paul Faucher y postule que l’enfant prendra un « très vif plaisir à “re-connaître” les objets représentés dans ces images », imaginant une promenade à travers les choses où le parent accompagne l’enfant « comme il le ferait dans une promenade réelle[2] ». Immense succès d’édition, l’ouvrage devient un modèle pour les générations suivantes.

Si l’image, dans la grande majorité de ces livres, est réalisée par des illustrateurs, on en trouve également un nombre significatif dans lesquels la représentation est confiée à la photographie[3]. Le désormais célèbre Tout un monde, de Katy Couprie et Antonin Louchard[4], publié chez Thierry Magnier en 1999 et offert aux bébés par le Conseil général du Val-de-Marne cette année-là, en fait un médium privilégié ; mais l’offre éditoriale en ce sens est devenue si vaste qu’il vaut la peine de se demander jusqu’à quel point ce recours à l’image photographique constitue une excroissance à part dans la grande famille des imagiers. Je me propose dès lors d’étudier cette vogue en m’interrogeant sur sa représentativité (en quoi ce type d’ouvrage illustre-t-il de façon exemplaire les principes fondateurs de l’imagier ?) autant que sur sa spécificité (jusqu’à quel point ce parti pris esthétique en infléchit-il formes et contenus au service d’autres finalités ?). L’imagier se fait d’abord outil d’apprentissage pour le premier âge, porteur d’un discours réaliste sur le monde, avant de devenir un dispositif artistique d’éveil à l’art, un objet ludique, mais aussi un médium potentiellement militant, ouvert à un public très large.

L’imagier comme miroir du monde

Comme l’atteste l’ouvrage de Laurence Le Guen, Cent cinquante ans de photolittérature pour les enfants, les créateurs ont régulièrement recours à la photographie pour illustrer les livres destinés à la jeunesse, dans un souci de donner à voir l’autre dans son quotidien et l’ailleurs dans sa vérité — c’est en tout cas l’ambition affichée. Pourtant, Christophe Meunier[5] comme Laurence Le Guen[6] montrent que ces portraits d’enfants ou de pays sont finalement très subjectifs et le produit d’une reconstruction. L’imagier photographique tombe-t-il dans les mêmes écueils, loin des ambitions affichées par le paratexte de nombreux imagiers suggérant un lien fort entre les images proposées et le monde alentour [7]? En d’autres termes, l’imagier photographique est-il un reflet du monde quotidien de l’enfant ?

Le premier artiste à proposer un imagier photographique est Steichen. Sollicité par sa fille, la psychologue Mary Steichen Calderone, investie dans des mouvements pédagogiques modernes et qui ne trouve pas de livres pour les enfants présentant leur quotidien, le photographe conçoit deux imagiers, l’un avec des objets de tous les jours, sans représentation humaine, The First Picture Book : Everyday Things for Babies (Harcourt, Brace & Company, 1930), et un second, l’année suivante, où les objets du premier sont mis en situation par l’usage qu’en fera l’enfant. Si certains objets sont photographiés en studio, sans arrière-plan, avec simplement une ombre portée, plusieurs sont mis en scène, en très gros plan : ainsi le robinet — avec l’eau moussante — et la tartine — à moitié mangée —, suggérant un usage et une temporalité au sein de l’image. Certes, les enfants sont absents du premier volume, mais leur présence se fait sentir dans le hors-champ. Steichen impose parmi ces objets des incontournables des imagiers futurs, photographiques ou non : la brosse et le peigne, que Margaret Wise Brown reprendra dans Bonsoir Lune, les balles, ou encore les livres dans une formidable mise en abyme, puisque le livre que le lecteur tient entre les mains est présent dans l’image. Ce type d’ouvrage — au même titre qu’en France Alphabet[8] (Antoine Roche, 1932) ou encore Regarde ! Mes photos (Henri Jonquières, 1933) d’Emmanuel Sougez — n’est pas nécessairement connu du grand public, mais plutôt estimé des photographes qui y voient un mode d’expression possible de la photographie et un débouché pour leur travail artistique. Emmanuel Sougez est d’ailleurs le chef de file français d’un mouvement amorcé aux États-Unis quelques années auparavant, la « straight photography[9] », qui accorde une attention particulière aux objets du quotidien. L’agencement et la structuration de l’image par un cadrage resserré sont aussi importants que le travail sur l’ombre et la lumière. Dans les deux cas, le choix technique et les forts contrastes entre les noirs et les blancs défamiliarisent les objets dont la forme, plus que l’usage, est mise en valeur. Le travail sur les formes et la typographie en font, selon Juliette Lavie, une « invitation à la connaissance par le jeu, l’expérience visuelle et linguistique[10] ». Finalement, la postérité garde l’extrême importance accordée à la construction de l’image — comme de l’objet‑livre. Est‑ce au détriment de la dimension mimétique évoquée en préambule ? La réponse est double. Dans une certaine mesure oui, si l’on en croit un des premiers critiques de la photographie, Waldemar-George, lorsqu’il mentionne ces « natures mortes d’objets épars ou isolés, objets d’usage, accessoires de vie […] Détachés de leur ambiance, ces compagnons muets de tous les jours acquièrent une vie nouvelle et engagent entre eux d’interminables dialogues[11] ». Les objets reproduits dans les imagiers photographiques se pareraient de qualités nouvelles, sortis de leur contexte. Il n’est qu’à voir l’éléphant de Sougez qui paraît enfermé dans une boîte, sa trompe semblant se cogner contre l’angle du cadre. Cependant, cette proximité rend palpables les plis de sa peau. La reproduction photographique fait alors ressortir certains de ses traits caractéristiques et permet une appropriation plus sensible, voire sensuelle. C’est ce que soulignait également Waldemar-George un peu après : « [L]a photographie nous apprend à connaître l’anatomie des formes et leur texture intime, leur enveloppe charnelle, leur épiderme et leur conformation[12]. » L’imagier photographique serait alors un miroir grossissant, mettant en avant les spécificités de l’objet photographié, par les choix techniques et subjectifs du photographe et concepteur du livre.

Rappelons que L’imagier du Père Castor avait déjà posé le postulat d’une esthétique en prise directe avec le réel — un miroir du monde — sans pour autant s’interdire de détacher l’objet exposé de son environnement. Si les huit premiers fascicules du Père Castor présentent les objets en contexte, assez rapidement les dessins sont détourés et sans arrière-plan. De la même façon, la capacité de la photographie à objectiver le réel n’est pas incompatible avec une certaine tendance à exacerber l’objet au détriment de son milieu. À ce titre, le monde du livre pour enfants connaît une révolution dans la façon de faire des documentaires au tournant des années 1980, où Gallimard parvient à imposer une certaine manière de détourer les photographies. Par ses coéditions avec Dorling Kindersley, Gallimard jeunesse se plaçait sous le parrainage des encyclopédistes, revendiquant que « la photographie permet d’aller plus loin dans l’indispensable transmission des connaissances. Mais il faut que l’objectif soit vraiment objectif et que la qualité de la reproduction soit à la hauteur de cette ambition[13] ». Certes, la collection « Les Yeux de la découverte » ne se destinait pas aux petits enfants, mais l’éditeur a ensuite décliné le concept pour toutes les catégories d’âge. Gallimard influence ce faisant la façon de présenter un documentaire pendant au moins deux décennies, en affichant cette idée que la photographie est plus objective. Considérés comme les premiers documentaires pour petits, de nombreux imagiers privilégient alors des images détourées ou des fonds blancs pour présenter l’objet.

Le modèle défini par Gallimard devient la norme chez les autres, par exemple chez Nathan. La qualité photographique donne pourtant une autre dimension au regard porté sur les objets. En présentant un imagier qui n’est plus seulement thématique mais formel, la prise de distance avec le réel s’opère, car les objets et leur nomination laissent place à d’autres enjeux de classification qui invitent à un regard esthétisant. Il n’est qu’à observer Formes (Nathan, 1990). La double page « ovale » fonctionne sur l’association de deux pages, entre ressemblance et dissonance. A priori, les objets sont hétéroclites, dans leur matérialité, dans leur taille, comme dans leur usage, etc. Dans les deux cas, un objet central se trouve entouré d’objets, en nombres différents, mais le jeu des couleurs propose aussi d’autres associations : l’alignement des raisins fait écho à celui des dragées, la couleur des haricots rouges — dont la disposition forme par une mise en abyme un ovale — rappelle celle du liseré du porte-savon, quand le savon se réfère aux dragées par sa couleur. Les cailloux ont un moucheté similaire à l’oeuf d’oiseau. L’oeuf de Pâques appelle l’oeuf peint. La forme ovoïde de l’oeuf de Pâques est identique à celle du ballon de baudruche, tandis que le vert des raisins contraste avec les autres teintes de la page, mais est du même vert que le ballon et que les feuilles de la page de droite. L’observation fine invite à d’autres rapprochements. À une organisation proposée et qui pourrait être rigide se substituent de multiples organisations possibles, invitant à la subjectivité du regard porté sur ces objets si dissemblables, réunis sous une seule étiquette. Chaque lecteur est libre de composer son cheminement à l’intérieur de la page et de réinventer non pas le monde, mais son monde propre. L’objectivité supposée de la photographie ne conditionne pas nécessairement un regard objectif sur le monde, malgré le réalisme de la représentation des objets. Ainsi, les imagiers insistent avec plus ou moins de force sur l’idée d’une re-présentation du monde plutôt que d’une objectivation du quotidien, s’appuyant sur la re-connaissance d’objets familiers.

Ces imagiers se focalisent sur des objets. Il arrive qu’ils les nomment, mais de manière moins systématique que dans nombre d’imagiers dessinés. Ils les ordonnent en proposant des classifications qui dépassent leur nomination pour leur apparence et leurs formes. L’enfant est spectateur. Des imagiers photographiques le placent pourtant dans une posture d’acteur.

Un regard orienté vers le monde

Certains imagiers assument la subjectivité. Ils s’affichent comme miroir d’un monde… intérieur. Dès lors, l’auteur, bien souvent photographe lui-même, construit un dispositif qui oriente le regard de l’enfant pour lui apprendre à regarder le monde qui l’entoure. L’important n’est plus seulement ce qu’on donne à voir, mais comment on le donne à voir. Aux cadrages serrés et sans arrière-plan des imagiers de la première catégorie, ceux de cette deuxième catégorie pourraient donner l’impression de laisser le lecteur libre de son parcours sur une photographie pleine de détails, mais ils sont en réalité un apprentissage du regard porté sur le monde. Des artistes photographes font le choix d’aiguiller le cheminement du lecteur sur la page par des dispositifs assez simples. Tana Hoban travaille la subjectivité du regard sur le quotidien. Fortement marquée par une intervention en école où les enfants, interrogés sur ce qu’ils avaient vu sur le chemin de l’école, avaient presque tous répondu « Rien », elle met en place dans ses livres plusieurs manières d’intéresser ses lecteurs aux détails. Elle affirmait, sur le site de son éditeur, dans une interview, aujourd’hui inaccessible :

Pour moi les détails sont le plus important. C’est une autre façon de voir — qui aiguise ma perception et c’est ce que je veux faire passer aux enfants à travers mes livres. Je veux dire aux enfants de continuer à regarder, de faire attention aux détails, d’observer, de voir. Je veux qu’ils voient des choses qu’ils n’avaient jamais vues auparavant, ne pas passer trop vite sur ce qui les entoure.

Elle photographie le monde réel qu’elle met subtilement en scène dans ses livres. Parmi d’autres dispositifs, elle propose dans Regarde bien[14] (Kaléidoscope, 1999) ou Que vois-tu ? (Kaléidoscope, 2003) de faire entrer l’enfant non par une grande image, mais par un cadre qui se focalise sur un détail peu signifiant et par une question qui invite au dialogue et à la discussion. Une fois la page tournée, le lecteur porte son attention sur ce qu’il a vu et sur le décalage qui existe bien souvent entre l’hypothèse formulée et la réalité de ce qu’il a observé. De cette façon, l’attention portée à la photographie est beaucoup plus intense par le ciblage qui a d’abord été imposé. Un autre point de vue de la même scène est ensuite présenté avec une autre photographie pleine page, laissant la possibilité d’observer alors des écarts, des ressemblances, un passage du temps, des changements de configuration.

Figures 1, 2 et 3

Tana Hoban crée une nouvelle manière de faire des livres pour enfants[15] et son invention « sera reprise pour constituer les “LookBook”[16] » du nom du titre original Look Again. Ce dispositif qui s’étend sur trois doubles pages est réinvesti dans les livres de Cécile Gabriel chez Mila éditions, Quelle émotion ?! (2010) ou Quelle journée ! (2011), où un texte, sous forme de devinette, interroge le lecteur sur ce qu’il imagine à partir de ce qu’il devine à l’intérieur d’un cadre rectangulaire ouvert sur la double page suivante. Une fois encore, le trou dans la page oriente le regard, suscite un investissement du lecteur qui formule des hypothèses. Les situations sont ancrées dans le quotidien de l’enfant, dans la rue, à l’école, chez lui. Le dispositif en pointe les intérêts, les détails. Dès lors, le banal n’est plus ordinaire. Il fait sens, il mérite qu’on le regarde, comme le soulignait Perec dans L’infra-ordinaire[17]. Véritable promotrice de la photographie dans les livres pour enfants, Tana Hoban n’en oublie pourtant pas de se réinscrire dans une histoire du livre déjà existante. C’est du moins l’hypothèse que je formule à la vue de certains choix d’objets. Le bateau qu’elle met en scène dans Regarde bien est identique à celui de Sougez 60 ans plus tôt. Si le bateau est pris en gros plan sur la première photographie, il est ensuite manipulé par une fillette, comme le proposait, dans son Second Picture Book, Steichen, qui avait par ailleurs sélectionné, en 1949, une photographie de Tana Hoban pour son exposition The Family of Man.

Bien avant la vogue des livres en noir et blanc pour bébés[18] dans les années 2010, Tana Hoban publie une série d’imagiers pour petits avec les silhouettes des animaux ou des objets de l’enfance. Dans Qui sont-ils ?, Noir sur blanc et Blanc sur noir (Kaléidoscope, 1994 et 1996), elle se concentre sur les formes et contours des objets plutôt que sur leurs détails. Peut-être nourrie par ses expérimentations autour du photogramme, elle épure sa photographie pour ne garder qu’une simple silhouette. À partir de 2006, avec Les animaux de la ferme, François Delebecque décline un dispositif similaire[19], en le prolongeant par d’autres modalités héritées du livre pour enfants : chaque double page est construite autour des silhouettes vernissées des animaux dont le nom apparaît sur les volets qui, soulevés, montrent, en couleur cette fois, une photographie des mêmes animaux dans les mêmes postures, réinscrits dans un arrière-plan. La première appréhension des animaux ou des objets se concentre donc sur la forme générale et autorise par contraste une attention plus grande ensuite aux couleurs et à certaines spécificités des animaux. Le système des volets, décliné dès le xixe siècle, permet de passer d’une représentation à l’autre. La photographie stylisée, en noir, retarde l’accès à la photographie couleur. Elle programme une reconnaissance générique avant une exploration du détail. L’imagier photographique reprend donc des procédés anciens qui jouaient sur la surprise et la découverte pour mettre en lumière des objets du quotidien. En proposant deux images d’un même objet, le livre tient compte des capacités d’abstraction et de catégorisation de l’enfant. Il inverse le processus habituel de la vision. L’animal tel qu’il apparaît sous le volet est celui que les enfants peuvent croiser dans leur vie quotidienne. La photographie de silhouette sur le volet n’en donne que les contours que l’enfant doit décrypter.

L’influence de Tana Hoban se fait sentir dans la reprise de dispositifs où la photographie est un médium qui participe de la construction du regard de l’enfant sur le monde. Déclinant en photographie une tradition qui s’est construite sur le noir des silhouettes[20] et le blanc du papier, de Rackham aux théâtres de marionnettes, variante des ombres dont Tana Hoban est friande — et qu’elle propose dans Ombres et reflets —, les ouvrages mentionnés témoignent d’une démarche qui importe presque plus que le sujet, souvent pris dans le quotidien du petit comme les animaux, les fruits, les jouets, omniprésents dans le livre pour enfants. La plupart des albums de Tana Hoban sont sans texte pour laisser au lecteur la liberté de sa réaction. À la subjectivité du regard répond une parole plurielle. Ses albums sont d’abord une invitation à s’émerveiller du quotidien. Cet étonnement face au monde est-il une définition d’un regard artistique ?

Du traité d’esthétique au concept poétique ?

Tana Hoban était responsable des photographies comme de leur agencement. Qu’en est-il lorsque des auteurs associent un matériau hétéroclite issu des archives de photographes ? L’agencement donne-t-il la priorité à la dimension plastique, à la représentation d’une réalité, à un regard artistique ? La nature même de l’imagier en est-elle modifiée ? Les imagiers photographiques ont‑ils une visée documentaire en faisant découvrir aux plus jeunes de grands photographes et des courants artistiques ? La question se pose quand les concepteurs d’albums ne sont pas les photographes, mais seulement ceux qui ont opéré une sélection.

Signe de modernité qui doit beaucoup aux plasticiens et publicistes qui, tout au long du xxe siècle, ont repensé le rapport texte/image, le format carré, comme le rappelle Michel Defourny, fait la part belle à l’image, « en découpant l’espace, en dirigeant le regard[21] ». Sans nom d’auteur sur la couverture, mais avec les choix conjoints de Gabriel Bauret et Grégoire Solotareff, respectivement historien de la photographie et auteur-illustrateur, Album (L’École des loisirs, 1995) se veut un bel objet. Contrairement aux exemples précédents, les images ici rassemblées ne sont pas à l’origine spécifiquement destinées aux enfants. Adoptant une des formes les plus traditionnelles du livre à destination des enfants, à savoir l’abécédaire[22], les deux hommes optent pour le dispositif du livre illustré — le mot sur la page de gauche et l’illustration photographique sur la belle page. Certes, les mots sont importants, mais plus encore sans doute la confrontation avec des images qui n’ont pas leur place d’ordinaire dans les livres pour enfants. La question n’est pas tant de savoir quel est le mot représenté, mais qu’est-ce qu’une bonne image ? Qu’est-ce qu’une photographie réussie ? À travers de très grands noms de la photographie comme Raymond Depardon, Philippe Pache, Peter Beard ou Catherine Noury, Solotareff et Bauret choisissent des photos floues pour représenter « un cheval », « un lion », « un trapéziste », « une voiture de course » ou « des jambes ». À l’époque où la PAO (publication assistée par ordinateur) transforme la manière de faire des livres, ils mettent en avant des images qu’on pourrait qualifier de ratées, qui sont loin des critères de lisibilité qui ont longtemps régné dans le cahier des charges d’un livre pour enfants. Au-delà de la représentation réaliste, une interprétation et un point de vue sont proposés, accentuant d’autres caractéristiques du terme retenu, comme la vitesse, le mouvement ou le déplacement qui lui sont aussi associés. La variété des propositions de cet imagier, en forme de catalogue par sa taille, confronte l’enfant à plusieurs notions photographiques, sans le lui dire, mais en les lui faisant éprouver, comme le décadrage, l’ombre portée, le gros plan qui enrichissent une représentation souvent frontale dans les imagiers plus traditionnels. Ici, l’objet n’est pas nécessairement au centre, pas toujours seul, pas forcément entier, ou déplacé dans sa représentation comme « la voiture de course », miniaturisée par le jouet. Cet ouvrage promeut la dimension artistique de la photographie. Il met à disposition de l’enfant d’autres figurations d’objets pourtant connus de lui.

L’éditeur Tourbillon va plus loin en sélectionnant des photographies de l’agence Magnum pour créer des imagiers. À partir d’entrées thématiques — formes, animaux, couleurs, actions —, le choix de Marie Houblon, iconographe de l’agence sollicitée par l’éditrice Marie-Odile Fordacq, est de privilégier la multiplicité des regards sur un même objet. Hormis pour l’album consacré à l’oeuvre d’Elliott Erwitt, son ambition n’est pas de présenter un univers d’artiste aux lecteurs. Avec souvent une part d’humour, les ouvrages confrontent plusieurs photographies autour d’un même mot. Contrairement à la plupart des imagiers qui associent UN mot à UNE image, la construction d’un concept découle de plusieurs images produites par des photographes différents. Jouant sur le titre de la comptine enfantine, Et ma tête, alouette ! (Tourbillon, 2004) se démarque, par l’usage du possessif, des autres imagiers qui préfèrent l’article défini (« la tête ») ou indéfini (« une tête »), ou l’absence d’article (« tête »). Par des cadrages très variés (détail, gros plan, plan poitrine, plan américain ou plan moyen), l’usage du noir et blanc ou de la couleur, la diversité des cultures et des protagonistes représentés ou encore la tonalité de la photographie, les enfants sont initiés à des esthétiques très contrastées, invitant aux comparaisons, au classement, mais aussi à la définition d’un dénominateur commun qui traverse ces images : ainsi, « … mon oeil » propose un très gros plan sur un oeil d’enfant au visage presque flou en dehors de sa pupille au centre d’une image pleine page. Lui succèdent sur une double page cinq photographies dont une en couleur : la proximité des yeux cachés, dissimulés, redessinés, maquillés des autres photographies, dit la difficulté de réduire à un même mot des images glanées en France, au Japon, en Irlande ou aux États-Unis. Les noms des photographes sont mentionnés en dernière page et soulignent la diversité des sources et des époques. La singularité de la collection tient à cette volonté de ne pas associer un seul signifiant à un signifié. Sans passer par une explication alambiquée, l’accumulation d’exemples enrichit le répertoire conceptuel de l’enfant. Un oeil peut avoir plusieurs couleurs, plusieurs formes, être redessiné, presque invisible, il continue pourtant à être nommé de la même manière. L’exercice de pensée est même poussé jusqu’à l’extrême dans le titre Haut comme trois pommes de Cécile Denis (Rouergue, 2010), où toutes les photographies déploient le chiffre « 3 », qui est aussi un concept. Aucun texte ni mode d’emploi n’accompagne ces images en dehors du titre. Ce sont aussi bien les brins de la natte que les appellations comme « le feu tricolore », le nombre d’objets ou de personnages qui incarnent la notion. Le livre déroute beaucoup les adultes qui ne savent que faire de cet album sans texte et sans récit. Y aurait-il trop de sérieux dans leur façon de lire les images ? Ne s’agit‑il pas de décentrer son regard et de jouer avec ces images ?

Jeu et imaginaire

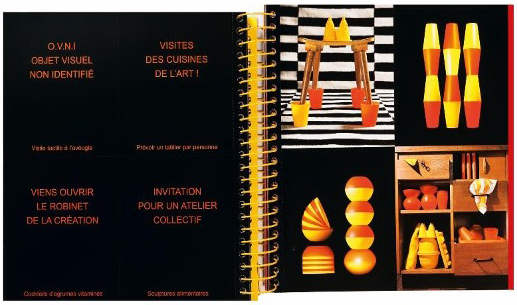

Certains créateurs de livres, également plasticiens, élèvent le détournement de collections d’objets au rang d’art, comme Duchamp a pu le faire en son temps, mais avec l’enfant pour destinataire et le jeu comme objectif. Qu’il s’agisse de reprendre de vieux jouets[23], de personnifier des meubles[24], de déconstruire les objets pour les réorganiser autrement[25], de détourner des oeuvres d’art ou des bâtiments célèbres, la photographie invite le lecteur à jouer avec son environnement géographique ou à partir d’objets disponibles dans tous les intérieurs de notre société consumériste. C’est notamment le cas de Claire Dé qui, parmi d’autres travaux autour de la couleur et des formes, propose le gros catalogue À toi de jouer (Les Grandes personnes, 2010), illustré avec humour par une paire de gants Mapa.

Figures 4 et 5

Déplaçant l’art du côté de la tâche domestique ou quotidienne, elle reconsidère les objets banals, ceux qui n’ont a priori pas d’intérêt car ils sont simplement utiles, créés pour une fonction et non pour leur esthétique, manufacturés, en plastique, loin de la noblesse du bois ou de certains métaux. Leur prise de vue en studio, le format du livre, la qualité du papier, les fonds noirs en font un catalogue d’artiste digne des grandes galeries[26]. Ces photographies ne sont pourtant que des exemples et des sollicitations adressés aux enfants pour jouer, trier, classer, détourner ces objets. Par sa démarche, Claire Dé montre que l’art peut posséder une dimension ludique, que la beauté tient au regard qu’on porte sur les choses et non à leurs qualités propres. Elle prend au sérieux la capacité de jeu et de détournement intimement liée à l’enfance, qui sait faire d’un bâton une épée et d’une couverture un bateau ou une maison. Travaillant sur des dégradés de jaune et d’orange, l’ouvrage met en oeuvre les notions parfois abstraites d’empilement, d’épuisement ou de totalité, que les enfants concrétisent spontanément dans leurs jeux ou leurs collections et que d’autres artistes interrogent dans le monde de l’art, à l’instar de Kawara, Opalka, Boltanski ou Closky. Claire Dé suggère de cette façon que chaque objet suscite un mode d’appropriation différent, qui conditionne la manière dont elle le photographie. Ces livres pourraient apparaître comme des étapes d’un travail artistique pensé pour les enfants avec pour seule ambition de les inviter à reconsidérer ces objets familiers : le regard artistique posé sur cette banalité développe un regard différent et une réappropriation ludique. Les albums de Claire Dé sont une manière de dire que l’art se cache partout et qu’il faut le désacraliser. Le choix de la photographie rend visible la démarche artistique du détournement en lui donnant une place à hauteur d’enfant, quand elle a souvent été cantonnée à des réflexions d’adultes pour les adultes, dans la démarche des surréalistes ou d’artistes aux avis divergents sur la réappropriation du jeu ou du dessin d’enfant[27] dans leur propre pratique. Une photographie qui s’amuse et offre un point de départ qu’il revient à chacun de développer, en se laissant porter par ses envies et ses manipulations, par sa sensibilité à une couleur ou une forme. L’imagier s’impose comme un vecteur d’imaginaire, capable de faire du quotidien un espace de jeu et d’évasion. La dimension esthétique comme fantaisiste de l’imagier est aussi, par‑delà la simplicité des mots, le lieu, possible, d’un discours.

L’imagier au-delà des enfants ?

Ma dernière catégorie regroupe des imagiers adressés à un public plus large et qui s’avèrent parfois une tribune pour une cause dépassant probablement son appréhension par des enfants. Au-delà d’une didactisation souvent présente, il peut y avoir du militantisme dans certains imagiers qui se font l’écho d’enjeux contemporains à leur écriture. En quoi Entre nous de Cendrine Genin et Séverine Thévenet (Âne bâté éditions, 2017) ou Un monde palestinien (Thierry Magnier, 2001) témoignent d’engagements et de préoccupations plutôt du côté des adultes et de quelle manière s’inscrivent-ils dans une continuité ou en faux avec les autres imagiers photographiques ?

Cendrine Genin et Séverine Thévenet, respectivement photographe et autrice, ont d’abord proposé un premier livre, Des signes et moi (Âne bâté éditions, 2015), qui s’apparentait à un répertoire de mots traduit en langue signée. À la suite d’une expérimentation en crèche, les enfants ont appris à signer 78 mots de leur quotidien. Chaque double page se compose d’un polaroïd en noir et blanc centré sur les mains d’un enfant, soulignant par le choix du mode photographique la fugacité du geste, et d’une illustration, souvent photographique, du mot, la plupart du temps en léger décalage avec le sens littéral. Ainsi, au geste de boire répond une photographie d’enfants dans le bain mimant, avec leurs petites tasses, la dégustation du thé ou du café, boissons pour adultes, à partir du liquide plein de mousse dans lequel ils trempent. Par ces photographies souvent légèrement décalées, métaphoriques parfois, acceptant le flou, la cassure, la rupture, les gestes encore maladroits des enfants sont mis en valeur, soulignant combien, avant même de savoir parler, les enfants peuvent s’exprimer et communiquer entre pairs ou avec les adultes qui les entourent. Ce genre d’ouvrage s’adresse autant aux enfants qu’aux parents : le paratexte, ici, donne la parole à une directrice de crèche, mais aussi à Emmanuelle Laborit, actrice sourde-muette dont la préface met en avant la démarche du livre et la langue qui est la sienne. L’ouvrage révèle un double lectorat : les photographies d’enfants et le vocabulaire basique témoignent de l’adresse aux tout-petits. Le discours d’accompagnement dévoile les enjeux sociaux de l’éducation à la parentalité justifiant la résidence d’écriture, mais aussi l’engagement des divers acteurs impliqués dans le partage d’une langue trop souvent cantonnée à la population sourde, alors qu’elle favorise une communication précoce entre le bébé et son entourage.

Au-delà de l’engagement éducatif et social de ce livre, un imagier repose sur un militantisme beaucoup plus politique, avec la publication chez Thierry Magnier de l’oeuvre collective Un monde palestinien (2001), présentée sur le site de l’éditeur comme « un panorama de la création palestinienne contemporaine sous forme d’associations d’idées, de formes et de couleurs pour raconter la culture et le quotidien de la Palestine[28] ». L’album mixe les techniques comme dans les volumes précédents Tout un monde ou À table d’Antonin Louchard et Katy Couprie, dont le succès justifie l’émergence de ce volume potentiellement plus polémique. Il fonctionne de manière identique, par association d’idées. Plus encore que les deux volumes cités, il fait la part belle aux photographies qui déclinent des visages, des objets, des paysages, mais aussi des ambiances, ainsi qu’un mode d’appropriation qui suit le sens arabe, puisque le livre est bilingue. Les paysages rocheux permettent de passer aux portraits des enfants avec pierres suggérant l’Intifada, même si rien à l’image n’indique les destinataires des projectiles. La photographie des tessons de céramique, en grande partie floue, associée à la peinture de visages déformés et de barbelés évoque là aussi métaphoriquement un conflit jamais nommé dans cet imagier tout en images, même si les barbelés et l’image des colombes sont lisibles, pour des adultes, dans les symboles proposés. Dès lors, l’imagier n’est plus seulement adressé à des enfants, comme une manière de les initier à différentes techniques plastiques, mais il porte véritablement un message engagé que la littérature de jeunesse peut accueillir pour des lectorats variés.

Figures 6, 7 et 8

Je voudrais surtout montrer que l’imagier aujourd’hui s’inscrit dans un écosystème culturel plurimédiatique. S’il s’adresse à des enfants qui ne parlent pas, pour les aider à s’exprimer et favoriser des échanges langagiers entre les parents et les enfants, l’imagier s’ouvre à un public d’adultes et permet à des artistes de trouver un débouché à leurs créations. Dans un monde de l’image où tout est « instagrammable », il est un prolongement papier d’autres modes de communication et de diffusion. Ainsi, Andrew Knapp, photographe et designer, est présenté comme un voyageur sur la quatrième de couverture de l’ouvrage Mais où est Momo ? (Les Grandes personnes, 2013) qui a conforté une notoriété acquise sur Instagram, Facebook ou Twitter, par la publication de photographies de couples humain-chien. D’abord visibles sur divers réseaux sociaux, qui mettent en avant le bien-être animal ou les bienfaits du chien sur la vie de son maître, les photographies deviennent une publication, déclinée depuis en trois livres, reposant sur les mêmes principes. Ce changement de support décale la lecture des photographies : dans l’imagier, le chien Momo est mis en avant sans son maître dans des situations souvent ludiques. Les photographies animalières correspondent bien aux personnages récurrents en littérature de jeunesse. Celle-ci est peuplée d’animaux, comme le rappellent Isabelle Nières-Chevrel[29] ou Florence Gaiotti[30]. L’imagier vise alors deux publics. Le livre d’Andrew Knapp, plébiscité par The New Yorker, entre dans trois sous-catégories de l’album.

Figures 9 et 10

Livre de photographies, imagier, il est aussi un livre-jeu où les objets et Momo le chien, présentés sur la page de gauche dans quatre images de même taille et décontextualisés par le fond en couleur neutre, sont dissimulés sur la page de droite, qui offre une scène de vie pleine page : sur le manège, à la salle de sport, dans le jardin ou la salle de couture. Une des quatre images sur la page de gauche reprend ce qui a rendu Andrew Knapp populaire sur les réseaux sociaux, les « Momo’s faces », où le photographe prend son chien, toujours en plongée, face à l’objectif, dans des décors différents. Le sol sur lequel se trouve Momo n’est jamais identique à celui de la page de droite, mais y fait allusion par les couleurs ou la matérialité du sol : de la terre pour un tracteur dans un champ, le plancher pour la chambre. Les images de Momo, caché sous les fleurs, dans un sac de tissu, au milieu des peluches, convoquent d’autres photographies célèbres, dont celles de William Wegman qui a beaucoup photographié ses chiens habillés et fixant le lecteur comme Momo. La simplicité de l’imagier comme genre fixe, pour une époque donnée, les choix esthétiques privilégiés — prise de vue, couleurs, etc. — et les préoccupations. Le bien-être animal, le poids des réseaux sociaux dans la notoriété d’un artiste semblent bien loin du livre pour enfants. Néanmoins, par sa plasticité et son lectorat étendu, l’imagier devient un réceptacle idéal de ces créations contemporaines qui hybrident les publics et les esthétiques comme les discours. En ce sens, l’imagier photographique, qui s’appuie sur un médium aujourd’hui très démocratisé par l’usage des téléphones intelligents et par le succès d’applications photographiques, est plus encore que les autres formes d’imagiers un marqueur tant temporel que culturel et social.

L’imagier photographique est très représentatif d’une évolution des enjeux de l’album destiné à la jeunesse. D’abord perçue comme un reflet exact et fidèle du monde, la photographie est un médium propice à la représentation de la réalité pour le petit enfant dans sa construction mentale et langagière de ce qui l’entoure. Pourtant, cette dimension éducative n’efface jamais l’importance du producteur de l’image, qui, plus encore qu’avec d’autres modes d’illustration, affiche un regard et un point de vue sur l’objet qu’il photographie. Proposant parfois un mode d’emploi de la lecture d’images, les albums photographiques sont autant de catalogues artistiques qui reprennent des codes du livre d’artiste, comme du livre pour enfants, de l’abécédaire au documentaire, pour enrichir et nourrir l’enfant. La catégorisation que j’ai proposée, à travers l’éclairage de quelques publications très variées, témoigne surtout de la confiance faite au jeune lecteur en sa capacité à interpréter des images, qui ne sont pas nécessairement construites pour apparaître dans un imagier. L’intérêt pour l’imagier photographique est enfin révélateur de l’élargissement du public du livre pour enfants à des adultes, ouverts à des objets culturels variés, nourris de pratiques diversifiées et nées sur les réseaux sociaux, mais aussi à des formes d’engagement, tant éducatif que politique. L’imagier photographique se fait alors le témoin d’une histoire du livre pour enfants, mais aussi du changement de regard amorcé sur celui-ci : l’imagier serait-il cet objet iconotextuel réconciliant deux publics, pleinement pour les enfants et séduisant tout autant les adultes ?

Appendices

Note biographique

Maîtresse de conférences à l’Université de Lille, Éléonore Hamaide mène ses recherches sur la littérature de jeunesse et sur la littérature des xxe et xxie siècles (Perec, Oulipo en particulier) dans le laboratoire Textes et cultures de l’Université d’Artois. Auteur d’une cinquantaine d’articles sur la littérature de jeunesse, son travail porte plus particulièrement sur l’album iconotextuel et l’écriture de la Shoah (La Shoah en mots et en images. De Perec à la littérature de jeunesse, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2024). Autour de la photolittérature, elle a publié « La photographie dans Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs : tradition, séduction, innovation » (dans Abdelmajid Mekayssi [dir.], Littératures et cultures d’enfance et de jeunesse. Création, réception, critique, Publications de la Faculté de Rabat, 2020), et avec Florence Gaiotti, « Portrait de pays en collection jeunesse dans le fonds du CRILJ (1980-2010) » (Textimage, 2022).

Notes

-

[1]

Christine Boutevin et Patricia Richard-Principalli dans leur Dictionnaire de la littérature de jeunesse. À l’usage des professeurs des écoles, Paris, Vuibert, 2009, p. 140 : « Ouvrage qui associe des images et des mots dont l’objectif est l’apprentissage du lexique et la connaissance du monde. Destiné aux jeunes enfants, l’imagier regroupe souvent des termes de façon thématique (imagier de la ferme, des quatre saisons, de l’école…). L’image y joue un rôle essentiellement référentiel : elle permet la reconnaissance de l’objet, de l’animal, de la notion évoquée par le mot. » Cette définition complète la proposition d’Annie Renonciat dans Voir/savoir. La pédagogie par l’image aux temps de l’imprimé, du xvie au xxe siècle (Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP, coll. « Patrimoine références », 2011) qui l’associait déjà aux pratiques pédagogiques, dans des formes beaucoup plus variées, par le nombre d’images ou la dimension narrative de ces dernières.

-

[2]

Paul Faucher, L’imagier du Père Castor. Pour les petits, vol. 2, Paris, Flammarion, 1952, p. 4.

-

[3]

Sur les 500 imagiers que répertorie le site Ricochet, une cinquantaine de titres sont des imagiers photographiques.

-

[4]

Christian Bruel en parle comme d’un « marabout-bout-d’ficelle iconique et mental inépuisable » pour lequel « la certitude vite acquise que l’inattendu ne l’était sans doute pas tant que cela relance l’abord ludique de cet imagier qui a révolutionné le genre »; L’aventure politique du livre jeunesse, Paris, La fabrique éditions, 2022, p. 173.

-

[5]

Christophe Meunier insiste sur ce qui fait le succès de la collection, à savoir le travail de composition de l’ouvrage qui met en scène les images : « Après le travail de photo-reportage qui emmène Dominique Darbois à travers le monde, arrive celui du graphiste qui va mettre l’histoire et les espaces en planches. » Il insiste sur la construction de l’image. Voir « Construire une géographie pour les enfants des années 1960-1970. La collection “Les Enfants du monde” de Dominique Darbois », Géocarrefour, vol. 93, no 4, 2019, par. 13-14. http://journals.openedition.org/geocarrefour/12713 (27 février 2024).

-

[6]

« Si les photographies peuvent répondre à notre désir de vouloir voir la Mongolie, nous révèlent la vie d’un jeune Mongol, leur langage reste inaudible, d’abord parce que le texte et les légendes sont là pour dire comment les lire, pour leur imposer une signification, pour faire entrer les photographies dans la fiction, sans réussite, sans cohérence. Ensuite, ce récit, très documentaire, ne présente aucun attrait, ne permet pas à l’enfant de partager les émotions, les souvenirs ou les pensées du personnage »; Laurence Le Guen, « Abolir les frontières en littérature jeunesse : la tentative des albums photographiques des années 1950 à travers l’exemple d’Horoldamba le petit Mongol », Strenae, no 11, 2016, par. 29. http://journals.openedition.org/strenae/1670.

-

[7]

Ce sont presque les mêmes termes qui reviennent : « permettre aux tout-petits de découvrir le monde qui les entoure » (Mon imagier de l’éveil, Piccolia, 2011), « de belles illustrations volontairement réalistes amènent l’enfant à reconnaître facilement le monde qui l’entoure » (Le grand imagier. Mes premières découvertes, Gallimard, 2003), « des photos pour accompagner les tout-petits dans leur découverte du monde » (La maison. Les premières images des tout-petits, Milan jeunesse, 2006).

-

[8]

Son plurilinguisme l’inscrit également dans la filiation de l’ouvrage de Comenius.

-

[9]

Voir Éléa Dargelos, « La photographie dite “straight” ou l’avènement d’un style purement photographique », Coupe-File Art, 1er février 2023. https://www.coupefileart.com/post/la-photographie-dite-straight-ou-l-av%C3%A8nement-d-un-style-purement-photographique.

-

[10]

Pour une analyse de cet imagier en lien avec Alphabet et l’oeuvre de Steichen, voir Juliette Lavie, « Alphabet d’Emmanuel Sougez : une oeuvre manifeste? », Textimage, no 3, « À la lettre », été 2009. https://www.revue-textimage.com/04_a_la_lettre/lavie5.html#_edn2.

-

[11]

Waldemar-George, « Photographie, vision du monde », Arts et métiers graphiques, no 16, 1929‑1930, repris dans Dominique Baqué, Les documents de la modernité. Anthologie de textes sur la photographie de 1919 à 1939, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, p. 302.

-

[12]

Ibid.

-

[13]

Voir la présentation de la collection « Les Yeux de la découverte » sur le site de Gallimard : https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Yeux-de-la-Decouverte (septembre 2023).

-

[14]

Le livre et son dispositif sont présentés sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CGhAiuFOiPU.

-

[15]

Pour ne citer qu’un exemple, le livre-cadre que publie Édouard Manceau, Le petit curieux (Milan, 2014), doit beaucoup à Tana Hoban à qui il reprend aussi un questionnement adressé à l’enfant pour regarder le monde.

-

[16]

Voir Élisabeth Lortic et Geneviève Chatouillot, « Tana Hoban », dans Sophie Van der Linden et Annick Lorant-Jolly (dir.), Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser, Paris, Thierry Magnier et CRDP de Créteil, 2006, p. 200.

-

[17]

Georges Perec, « Approches de quoi? », L’infra-ordinaire, Paris, Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 1989, p. 11 : « Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire? Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information […]. Mais où est-elle, notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? »

-

[18]

Michel Manson date l’apparition d’une littérature spécialement destinée aux bébés, ainsi que le terme est entendu aujourd’hui, comme un enfant qui ne parle pas et qui ne marche pas, aux années 1980, mais il refait l’historique des livres pour « bébés » dans une acception plus large. Voir « Les livres pour les petits enfants du xviiie au xxe siècle : les bébés rajeunissent », dans Sylvie Raynaud (dir.), On ne lit pas tout seul! Lectures et petite enfance, Paris, Érès, 2011, p. 123-139.

-

[19]

Il assume d’ailleurs cette filiation dans une interview donnée à Laurence Le Guen. Voir « François Delebecque, bâtisseur d’images », Miniphlit, 22 janvier 2021, https://miniphlit.hypotheses.org/3834 : « Nous n’avons rien inventé d’autre avec Brigitte Morel que les volets que l’on soulève et qui ajoutent un côté ludique et éducatif : Tana Hoban avait déjà travaillé sur les silhouettes Noir/Blanc ou Blanc/noir et en couleurs. Par contre nous travaillons énormément sur la qualité des images, leur contenu, leur sélection dans la masse produite, la maquette, la typo et la qualité d’impression avec un vernis sélectif etc… »

-

[20]

Sur ce sujet, voir François Fièvre, Le conte et la silhouette. Archéologie d’une rencontre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.

-

[21]

Michel Defourny, « Histoire de formats : du rectangle au carré », L’enfance à travers le mois du patrimoine écrit, Paris et Annecy, ARALD, FFCB et Bibliothèque d’Annecy, 2002, p. 74.

-

[22]

Marie-Pierre Litaudon fait remonter au xvie siècle l’apparition de l’abécédaire comme manuel de lecture et au xviiie siècle la publication de versions illustrées. Voir Les abécédaires de l’enfance. Verbe et image, Rennes, Presses universitaires de Rennes et IMEC, 2014, p. 15-19.

-

[23]

Maria Jalibert, Bric-à-brac, Paris, Didier Jeunesse, 2013.

-

[24]

Anne-Caroline Pandolfo et Isabelle Simler, Ma famille, Rodez, Éditions du Rouergue, 2002.

-

[25]

Ursus Wehrli, L’art en bazar (Toulouse, Milan, 2003) et Photos en bazar (Toulouse, Milan, 2013).

-

[26]

Claire Dé voit ses albums photographiques comme des « galeries portatives », des « inventaires visuels de notre monde », mais aussi autant d’« injonctions, lancées aux enfants pour découvrir, observer le monde, jouer avec lui ». Voir Laurence Le Guen, Cent cinquante ans de photolittérature pour les enfants, Nantes, MeMo, p. 186.

-

[27]

Sur ce sujet, voir Emmanuel Pernoud, L’invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, Paris, Hazan, 2003.

-

[28]

https://www.editions-thierry-magnier.com/9782844201416-l-un-monde-palestinien.htm.

-

[29]

Isabelle Nières-Chevrel consacre le chapitre « Le petit zoo de l’enfance » aux relations complexes de l’enfance et des animaux dans Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier Jeunesse, 2009, p. 139-154.

-

[30]

Florence Gaiotti montre la diversité des postures auctoriales face à l’animal, du prétexte au double de lui-même. Voir, entre autres, son article « L’animal, d’hier à aujourd’hui », La Revue des livres pour enfants, no 308, septembre 2019, p. 122-130, et le numéro des Cahiers Robinson qu’elle a dirigé, « Présences animales dans les mondes de l’enfance », no 34, 2013.

Bibliographie

- Gabriel Bauret et Grégoire Solotareff, Album, Paris, L’École des loisirs, 1995.

- Claire Dé, À toi de jouer, Paris, Les Grandes personnes, 2010.

- François Delebecque, Les animaux de la ferme, Paris, Les Grandes personnes, 2006.

- Cécile Denis, Haut comme trois pommes, Rodez, Éditions du Rouergue, 2010.

- Paul Faucher, L’imagier du Père Castor. Pour les petits, vol. 2, Paris, Flammarion, 1952.

- Formes, Paris, Nathan, 1990.

- Cendrine Genin et Séverine Thévenet, Des signes et nous, Dijon, Âne bâté éditions, 2015.

- Cendrine Genin et Séverine Thévenet, Entre nous, Dijon, Âne bâté éditions, 2017.

- Tana Hoban, Regarde bien, Paris, Kaléidoscope, 1999.

- Tana Hoban, Que vois-tu ?, Paris, Kaléidoscope, 2003.

- Tana Hoban, Noir sur blanc et Blanc sur noir, Paris, Kaléidoscope, 1994.

- Tana Hoban, Qui sont-ils ?, Paris, Kaléidoscope, 1996.

- Marie Houblon, Et ma tête, alouette !, Paris, Tourbillon, 2004.

- Andrew Knapp, Mais où est Momo ?, Paris, Les Grandes personnes, 2013.

- Emmanuel Sougez, Alphabet, Paris, Antoine Roche, 1932.

- Emmanuel Sougez, Regarde ! Mes photos, Paris, Henri Jonquières, 1933.

- Edward Steichen et Mary Steichen Calderone, The First Picture Book: Everyday Things for Babies, New York, Harcourt, Brace & Company, 1930.

- Collectif, Un monde palestinien, Paris, Thierry Magnier, 2001.

- Christine Boutevin et Patricia Richard-Principalli, Dictionnaire de la littérature de jeunesse. À l’usage des professeurs des écoles, Paris, Vuibert, 2009.

- Christian Bruel, L’aventure politique du livre jeunesse, Paris, La fabrique éditions, 2022.

- Éléa Dargelos, « La photographie dite “straight” ou l’avènement d’un style purement photographique », Coupe-File Art, 1er février 2023. https://www.coupefileart.com/post/la-photographie-dite-straight-ou-l-avC3A8nement-d-un-style-purementphotographique.

- Michel Defourny, « Histoire de formats : du rectangle au carré », L’enfance à travers le mois du patrimoine écrit, Paris et Annecy, ARALD, FFCB et Bibliothèque d’Annecy, 2002, p. 71-86.

- François Fièvre, Le conte et la silhouette. Archéologie d’une rencontre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.

- Florence Gaiotti, « L’animal, d’hier à aujourd’hui », La Revue des livres pour enfants, no 308, p. 122‑130.

- Florence Gaiotti (dir.), « Présences animales dans les mondes de l’enfance », Cahiers Robinson, no 34, 2013.

- Waldemar-George, « Photographie, vision du monde », Arts et métiers graphiques, no 16, 1929-1930, repris dans Dominique Baqué, Les documents de la modernité. Anthologie de textes sur la photographie de 1919 à 1939, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993.

- Juliette Lavie, « Alphabet d’Emmanuel Sougez : une oeuvre manifeste ? », Textimage, no 3, « À la lettre », été 2009. https://www.revue-textimage.com/04_a_la_lettre/lavie5.html#_edn2.

- Laurence Le Guen, « Abolir les frontières en littérature jeunesse : la tentative des albums photographiques des années 1950 à travers l’exemple d’Horoldamba le petit Mongol », Strenae, no 11, 2016, par. 29. http://journals.openedition.org/strenae/1670.

- Laurence Le Guen, Cent cinquante ans de photolittérature pour les enfants, Nantes, MeMo, 2022.

- Laurence Le Guen, « François Delebecque, bâtisseur d’images », Miniphlit, 22 janvier 2021. https://miniphlit.hypotheses.org/3834.

- Marie-Pierre Litaudon, Les abécédaires de l’enfance. Verbe et image, Rennes, Presses universitaires de Rennes et IMEC, 2014.

- Élisabeth Lortic et Geneviève Chatouillot, « Tana Hoban », dans Sophie Van der Linden et Annick Lorant-Jolly (dir.), Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser, Paris, Thierry Magnier et CRDP de Créteil, 2006.

- Michel Manson, « Les livres pour les petits enfants du xviiie au xxe siècle : les bébés rajeunissent », dans Sylvie Raynaud (dir.), On ne lit pas tout seul ! Lectures et petite enfance, Paris, Érès, 2011, p. 123-139.

- Christophe Meunier, « Construire une géographie pour les enfants des années 1960-1970. La collection “Les Enfants du monde” de Dominique Darbois », Géocarrefour, vol. 93, no 4, 2019, par. 13-14. http://journals.openedition.org/geocarrefour/12713

- Isabelle Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier Jeunesse, 2009.

- Georges Perec, L’infra-ordinaire, Paris, Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 1989.

- Emmanuel Pernoud, L’invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, Paris, Hazan, 2003.

- Annie Renonciat (dir.), Voir/savoir. La pédagogie par l’image aux temps de l’imprimé, du xvieau xxe siècle, Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP, coll. « Patrimoine références », 2011.