Abstracts

Résumé

À l’aide de la sémiotique énonciative, cette étude montre que Gn 2,15-17 et Gn 3,1-14 fournissent deux modèles pour évaluer le retournement de l’acteur Paul dans Ph 3,4-14. La relation fiduciaire de Paul à Christ correspond structurellement au modèle ternaire de Gn 2,15-17 où la parole d’Adonaï Élohîm s’insère comme le pôle tiers qui permet la relation entre lui-même et l’adam. L’ancienne posture de Paul, la « confiance dans chair », relevait de la structure binaire que Gn 3,1-7 décrit en la poussant à son paroxysme : le recours à un objet pour fonder sa vie. Paul invite les Philippiens à adopter la même posture existentielle.

Abstract

Using enunciative semiotics, this study shows that Gen 2:15-17 and Gen 3:1-14 provide two models for evaluating the reversal of the actor Paul in Phil 3:4-14. Paul’s fiduciary relationship to Christ corresponds structurally to the ternary model of Gen 2:15-17 where the word of Adonai Elohîm is inserted as the third pole that enables the relationship between himself and the adam. Paul’s former posture, “trust in the flesh”, was based on the binary structure described in Gen 3:1-7, taking it to its extreme : recourse to an object as a basis for life. Paul invites the Philippians to adopt the same existential posture.

Article body

Inhérente à la condition humaine, la fragilité se manifeste sous de multiples formes. Elle renvoie à la question de la finitude et des limites qu’elle impose. Entre déni, acceptation résignée et révolte ouverte, le sujet confronté à la limite révèle, par la manière dont il se situe par rapport à elle, quelque chose de son positionnement existentiel.

L’hypothèse défendue dans cet article est qu’il en est ainsi pour Paul[1]. La manière dont il parle, en particulier lorsqu’il passe au « je » autobiographique, dit quelque chose de sa posture. Une lecture des textes pauliniens attentive à l’énonciation devient donc pertinente pour la décrire. Mais il est possible d’aller plus loin et de l’évaluer à la lumière de modèles proposés par la Bible elle-même dès ses premières pages. L’ordre d’Adonaï Élohîm en Gn 2,16-17 a un poids énonciatif particulier du fait qu’il est la toute première parole adressée par celui-ci à l’adam qu’il vient de façonner. Cette parole peut même être qualifiée de fondatrice en ce qu’elle inaugure, avec aussi les paroles d’Élohîm du premier récit de la création (Gn 1,1-2,4a), la longue série des propositions relationnelles qui émaillent la suite des textes bibliques. La Bible présente en outre au chapitre suivant, comme en contrepoids, une proposition concurrente déclinée par la bouche du serpent (Gn 3,1.4-5). Deux structures radicalement différentes émergent d’un examen minutieux de l’énonciation de Gn 2,15-17 et Gn 3,1-5. La première sera définie plus loin comme « ternaire », parce qu’elle pointe constamment le pôle tiers qui permet la relation entre deux sujets. La seconde sera dite « binaire », parce qu’elle donne à voir le rapport des sujets aux objets auxquels ils accordent une valeur. Ces structures profondes deviennent les modèles fondamentaux auxquels recourra la lecture énonciative de Ph 3,4-14 pour qualifier le positionnement de Paul. Il s’avérera que Paul renonce à surmonter sa fragilité, ses limites ou sa finitude, en misant sur la possession d’« objets », même les plus désirables comme son identité de juif et de pharisien. Paul fonde plutôt sa vie sur une relation fiduciaire au Christ ou à Dieu. Cette posture éminemment ternaire est du coup une posture énonciative puisqu’elle est entièrement référée à la parole[2]. Cet article tentera de démontrer que telle est bien la posture de Paul en examinant les dispositifs énonciatifs et figuratifs de Ph 3,4-14.

Dans un premier temps, quelques repères méthodologiques sur la sémiotique énonciative seront présentés. Ensuite, les deux modèles repérables dans Gn 2,15-17 et Gn 3,1-7 seront décrits en portant attention à l’énonciation dans ces passages. Apparaîtra alors l’alternative face à laquelle les sujets humains ont constamment à se situer. Dans un troisième temps, quelques exemples choisis, présentés très brièvement, feront voir que le positionnement de Paul est une question récurrente dans le corpus paulinien ou du moins corinthien. D’un passage à l’autre des lettres aux Corinthiens, en effet, la question de la limite et de la fragilité revient et se décline dans des dispositifs figuratifs et énonciatifs divers qui montrent chaque fois comment Paul opte pour une posture énonciative ouverte à la relation. Enfin, dans un quatrième et dernier temps, une lecture énonciative de Ph 3,4-14 sera proposée. Ce passage sera tout d’abord situé dans le contexte plus large de la lettre et son découpage sera commenté. Ensuite, l’attention se portera sur les effets de sens que l’énonciation de ce court texte construit. Paul témoigne en fait dans ce passage autobiographique, au profit des Philippiens, de son renoncement au monde des objets (modèle lisible dans Gn 3,1-4) pour établir sa vie sur des fondements relationnels (modèle de Gn 2,15-17), autrement dit sur Christ. Les figures de la perte et du gain, tirées du texte, caractériseront en quelque sorte la métamorphose accomplie en Paul[3] et qui redéfinit son identité.

I. Repères méthodologiques

Cette présentation recourt aux ressources de la sémiotique énonciative. Les bases théoriques et méthodologiques de la sémiotique énonciative ont patiemment été élaborées par quelques générations de sémioticiens reliés d’une manière ou l’autre au Centre d’analyse du discours religieux de Lyon (le CADIR). Il ne sera bien entendu pas possible de présenter, même sommairement, les fondements théoriques sur lesquels s’appuiera cette proposition ; seuls quelques points de repère[4] seront succinctement fournis.

En préliminaire à une description sommaire de la sémiotique énonciative, il convient de préciser que celle-ci s’appuie sur une théorie du langage[5] où la parole, loin d’être considérée comme servant à la transmission d’un « message » (modèle de Jakobson), recouvre non seulement ce qui est dit (l’énoncé produit[6]), mais aussi l’acte même de dire (l’énonciation). S’attarder au seul énoncé sans considérer l’énonciation peut entacher l’interprétation de graves contresens. Un exemple trivial permettra de l’illustrer. Comment comprendre l’énoncé suivant : « Hé que je te mangerais ! » ? Dit par un parent qui s’adresse d’une voix pleine de tendresse à son bébé, il n’a rien d’inquiétant. Mais sorti de la bouche du loup qui regarde d’un air féroce l’un des trois petits cochons du conte, il l’est beaucoup plus !

La « structure ternaire est immanente au langage. La circulation de la parole se fait toujours entre un ‘je’ et un ‘tu’ par la médiation du tiers ‘il’[7] ». Cette structure d’interlocution ternaire peut facilement être illustrée par un triangle. Du fait qu’elle relie un sujet énonciateur (celui qui parle) à un sujet énonciataire (celui qui entend), la parole a pour vocation de créer ou soutenir la relation. Cela a des incidences importantes sur la manière de lire les textes bibliques. Il ne s’agit plus uniquement et d’abord d’élucider des énoncés, mais « de lire les textes à partir de la question du comment ternaire de la circulation de la parole entre le ‘je-tu-il’[8] ».

Mais quelques précisions doivent être ici apportées. L’expérience courante enseigne que certaines paroles sont mortifères et cherchent à détruire l’autre ; elles perdent ainsi leur caractère ternaire ou relationnel. Le triangle relationnel se défait puisqu’il perd l’un de ses pôles ; la structure devient binaire. Cette dernière forme de structure décrit en fait un rapport de sujet à objet[9]. Elle n’est ni bonne ni mauvaise en soi ; elle parle simplement de la jonction des objets aux sujets. Elle décrit un aspect familier de la réalité humaine, le fait de détenir ou même de désirer un certain nombre d’objets matériels ou immatériels[10] et d’en détester d’autres. Décrire une structure binaire n’est donc pas a priori porter un jugement moral sur une situation. Mais les choses peuvent toutefois rapidement dégénérer lorsque des sujets entrent en compétition pour le même objet, convoitent l’objet de l’autre, voire tuent l’autre pour obtenir son objet ou réduisent l’autre au statut d’objet dont on peut disposer à souhait.

Par ailleurs, la parole que l’énonciateur adresse à l’énonciataire n’est pas forcément reçue ou entendue par ce dernier. Il peut lui opposer un refus d’entendre, ou l’entendre imparfaitement ou même l’entendre complètement à contresens de l’énonciation de l’énonciateur.

Enfin, si la parole est l’opérateur relationnel par excellence dans la Bible, on peut aussi reconnaître des structures ternaires chaque fois qu’un pôle tiers vient relier deux sujets et fait éclater ce qui aurait pu être un simple rapport binaire de sujet à objet. L’amour, le don, le pardon, mais aussi Dieu ou le Christ, constituent fréquemment dans la Bible le pôle tiers qui permet de sortir du monde des objets.

Ces éclaircissements sur la structure ternaire du langage ayant été apportés, quelques points de repère sur la sémiotique énonciative peuvent maintenant être présentés.

Tout d’abord, la sémiotique énonciative reconnaît que les « textes ont une voix[11] » qu’on ne saurait confondre avec celle de leur auteur. La voix du texte est ce qui fait tenir ensemble tous ses éléments, ce qui continue à assurer sa cohérence, ce qui fait qu’un texte « parle » encore dès lors qu’un lecteur le « réveille », même si son auteur s’est tu depuis longtemps. Jean Delorme, l’un des premiers exégètes à avoir appliqué la sémiotique à la lecture des textes bibliques, disait de cette voix qu’elle était une « parole immanente » qui n’avait « d’autre médium que l’écriture-témoin de l’articulation du discours qui l’habite ». Il s’agit donc de se livrer à « une fréquentation patiente, à l’écoute de ce qu’on peut appeler la voix du texte, silencieuse, immergée sous la lettre du texte ».

Le lieu d’où parle cette voix est vide, c’est un lieu d’énonciation virtuel. Cette place vide est celle du « je, ici, maintenant » énonciateur, l’instance virtuelle qui organise le texte et tisse ensemble ses acteurs dans des temps et des espaces et décide de la circulation de la parole et de sa délégation aux acteurs.

La parole a deux versants aussi importants l’un que l’autre : le dire et l’entendre. Ensemble, ils constituent la dimension énonciative. Le dire peut générer des énoncés dont on peut analyser les dispositifs figuratifs, c’est-à-dire l’organisation des acteurs, des espaces et des temps. L’entendre est la dimension d’accueil de la parole et de ses énoncés par des acteurs. La qualité de l’entendre des acteurs — ou son absence totale, parfois — est repérable dans le texte aux effets de la parole entendue sur le plan somatique[12], ou encore par le fait qu’il provoque comme réponse un dire de la part de celui qui a entendu. On peut donc parler d’une autonomie de l’entendre par rapport au dire ; l’acteur qui « entend » n’est pas contraint par le « dire » de l’énonciateur. Cependant, comparer la manière dont les uns parlent à la manière dont les autres entendent peut être révélateur de leurs postures respectives.

L’examen de l’énoncé qu’est un texte permet de voir de quoi il parle. L’examen de l’énonciation qui produit ce texte permet de découvrir comment il parle. Se mettre à l’écoute de la manière dont parle la voix du texte, c’est entrer dans la signifiance du texte, autrement dit dans sa « capacité […] à faire sens pour ses lecteurs au présent de leur lecture[13] », ce qui n’est en rien assimilable à prétendre trouver le sens du texte[14].

C’est la voix du texte qui, par sa manière même de parler, conduit ses lecteurs à identifier les sujets placés en interrelation ternaire avec d’autres et les sujets préoccupés par leur jonction avec des objets. C’est elle qui délègue la parole à ces mêmes sujets (acteurs) dont le dire manifeste soit leur posture relationnelle soit leur lien avéré ou recherché avec certains objets, ou leur valorisation de la jonction aux objets. Les paroles de ces derniers sujets apparaissent souvent comme des semblants de parole, c’est-à-dire des paroles détournées de leur vocation d’engendrer la relation. En effet, elles suggèrent que des objets, dès lors que l’on s’en empare, donnent divers pouvoirs dont même celui de transcender les limites et de surmonter toute fragilité. L’enjeu devient alors d’entendre la bonne parole, celle qui crée du lien.

Concrètement, on peut « entendre » la voix d’un texte en interrogeant sa composition[15], en regardant comment ses scènes sont organisées, en prêtant attention à la circulation de la parole et en repérant tous les marqueurs d’énonciation que sont les conjonctions, les prépositions, les temps, les modes, les voix et les personnes des verbes. L’examen de tous ces indices permet de qualifier l’énonciation ou la manière de parler de la voix du texte. De même, des indices semblables permettent de qualifier, à un second niveau, l’énonciation des acteurs du texte — leur manière d’entendre et de dire. La même chose pourra se passer à des niveaux énonciatifs plus élevés si un acteur du texte délègue à son tour la parole à un autre acteur, par exemple en le citant. Mais alors, il ne faudra pas oublier que la parole de ce dernier acteur n’est pas assumée directement par la voix du texte, mais passe par le filtre de l’acteur qui rapporte ses paroles. Des jeux énonciatifs complexes peuvent ainsi s’élaborer[16].

Le niveau somatique[17] de base du texte — par exemple, dans les récits bibliques, le récit directement attribuable à la voix du texte — constitue la mesure de la véracité du dire des acteurs du texte. La voix du texte dit le « vrai » du texte, qu’on ne saurait confondre avec une quelconque réalité extérieure[18]. Par comparaison, on peut ainsi vérifier quelles paroles sont ajustées à cette réalité[19].

II. Les modèles fondamentaux de Gn 2,15-17 et Gn 3,1-7

D’innombrables études exégétiques ont été consacrées aux textes des premiers chapitres du livre de la Genèse. Il ne s’agira pas ici d’en entreprendre à nouveaux frais un examen exhaustif, mais plutôt d’aborder brièvement deux petits extraits en étant attentif à l’énonciation qui les porte[20], c’est-à-dire, d’une manière bien concrète, aux traces que l’énonciation a laissées dans l’énoncé du texte[21], et également à la manière dont les acteurs de ces textes parlent. Cela fera apparaître deux modèles dont l’examen simultané permettra de mettre en lumière les particularités.

1. Gn 2,15-17 et son contexte

Les trois versets sur lesquels se concentrera l’attention appartiennent au second récit de la création (Gn 2,4b-25). On notera tout d’abord que, du verset 4b au verset 15 inclusivement, la voix du texte ne délègue jamais la parole à un acteur du texte. Elle livre tout simplement un récit où l’acteur Adonaï Élohîm est entre autres présenté comme celui qui façonne l’adam, souffle dans ses narines une haleine de vie et plante un jardin où il l’établit (2,7-8). Adonaï Élohîm est donc le créateur à l’origine de l’adam et de la végétation qui transforme la terre en jardin. Le récit inscrit ainsi, par ce que fait Adonaï Élohîm, un lien somatique entre lui et l’adam.

Au verset 15, qui termine cette séquence exclusivement narrative, le texte précise qu’Adonaï Élohîm « établit » ou « installe » l’adam et indique les deux buts de cette opération (valeur énonciative du « pour ») : tout d’abord cultiver le jardin ou le servir[22]. Ensuite, le garder, tout comme plus tard, selon la chronologie narrative de la Bible, le peuple sera à répétition invité à « garder les commandements » (par exemple en Dt 8,6 ; 11,13.27).

Puis, le texte délègue pour la première fois la parole à un des acteurs du texte, et pas à n’importe lequel, mais à celui-là même qu’il a décrit en termes anthropomorphiques comme un créateur artisan et jardinier. C’est donc bien à titre de son créateur qu’Adonaï Élohîm peut donner deux ordres à sa créature, l’adam. Ce faisant il instaure avec ce dernier un lien énonciatif. On pourrait même supposer que cette parole offerte, parce qu’elle est issue de celui-là même qui a appelé sa créature à l’existence, pourrait déjà être une invitation à entrer dans une alliance. L’accueil par l’adam de cette parole et, par extension, de toute « Parole de Dieu » par les humains en général, pourrait bien être un enjeu fondamental dans la Bible, puisque s’y joue l’entrée ou pas dans l’alliance.

Le premier ordre est formulé positivement et signale le don d’une totalité, « tout arbre » avec, selon Wénin, le sens de « tous les arbres[23] ». Ce don permettra d’entretenir la vie de la créature en lui fournissant la nourriture qui lui est nécessaire. Cependant, ce premier ordre est aussitôt assorti d’un second qui vient retirer quelque chose à la totalité. Ce sera « tout arbre », sauf un arbre particulier. L’interdit qui est posé est en fait une limite à ne pas franchir sous peine de mort. S’agit-il d’une menace ? On peut y voir plutôt un avertissement bienveillant si l’on considère la manière dont la voix du texte a jusqu’ici construit la figure d’un créateur à la source de la vie et comment elle le montrera ensuite soucieux de favoriser son épanouissement relationnel[24]. Le « car » du verset 17b est, du point de vue énonciatif, une explication, de sorte que l’on pourrait reformuler ainsi le sens du verset : « car, à partir du jour où tu mangeras de cet arbre, tu entreras dans un « mourir », tu t’engageras dans un chemin de mort ».

On ne sait pas pour l’instant comment l’adam reçoit ces ordres, car le texte n’en laisse rien voir. Il faudra attendre le début du chapitre 3 pour le savoir.

2. Gn 3,1-7

Au chapitre 3, un nouvel interlocuteur entre en scène, le serpent. Il s’agira ici de comparer sa manière de parler à celle d’Adonaï Élohîm, en particulier aux versets 4 et 5 où son énoncé dénonce comme parole mensongère l’interdit formulé par le créateur divin (2,17). Les autres versets du passage seront examinés plus succinctement.

Alors qu’Adonaï Élohîm s’adressait à l’adam, l’humain non différencié, le serpent, d’après la voix du texte, s’adresse à la femme. Cependant, en formulant ses propos à la deuxième personne du pluriel, il vise l’homme également. Qui est celui qui parle ? Un vivant (v. 1b) issu des mains d’Adonaï Élohîm. Il partage donc le statut de créature de son interlocutrice même si, parmi les vivants, il est le plus astucieux[25]. Il faudra en tenir compte en analysant sa posture énonciative.

L’énoncé du serpent est formulé pour solliciter une réponse de la part de la femme. En l’ouvrant par vraiment (’ap̄), il demande apparemment une confirmation de ce qu’il va dire. Apparemment seulement, puisque la femme ne pourra manquer de s’apercevoir que la citation qu’il enchaîne ensuite est grossièrement incorrecte et y réagir en conséquence.

Le serpent livre une citation (volontairement) erronée de l’énoncé du créateur. Il appelle celui-ci simplement Élohîm, et non plus Adonaï Élohîm comme le faisait la voix du texte. Du coup, il fait disparaître le tétragramme divin — que tout lecteur juif prononce Adonaï (Seigneur) — et toute la densité de sens qu’il pouvait évoquer. Que fait d’autre cette première parole du reptile ? Elle attire l’attention de la femme sur l’interdit en l’exagérant au point de l’étendre à tous les arbres. Ce faisant, elle abolit le don puisque, loin d’être interdits, tous les arbres étaient offerts à l’adam.

La femme ne manque pas de répondre au serpent pour rectifier sa citation fautive. « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons » dit-elle, toutefois sans mentionner aucunement celui qui a fait ce don. Le contenu de l’énoncé divin est presque respecté sinon que, comme le fait remarquer Philippe Lefebvre, Adonaï Élohîm, avait parlé d’arbres et non pas de fruit :

Le fruit était proposé comme l’avènement d’une intime et intense collaboration avec Dieu (« fructifiez ! », en Gn 1,28) ; il devient maintenant un objet qui pourrait être autonome, extérieur à Dieu, extérieur aux humains, dont on pourrait se saisir sans qu’aucune relation soit prise en compte[26].

L’interférence du monde des objets se fait déjà sentir et la femme, sans le savoir, commence à s’empêtrer dans les filets énonciatifs du serpent. Cela devient plus manifeste quand elle poursuit en disant de l’arbre interdit qu’il est « au milieu du jardin ». C’est pourtant, avait raconté la voix du texte au lecteur, la place de l’arbre de vie (v. 2,9). Puis, elle imite l’énonciation du serpent en citant à son tour celui qu’elle appelle, comme lui, simplement Élohîm. Alors qu’Adonaï Élohîm avait utilisé la deuxième personne du singulier pour s’adresser à l’adam, la femme met tout à la deuxième personne du pluriel. Elle ajoute à l’interdit de manger, celui de toucher. Même si c’est différemment du serpent, elle aussi amplifie un interdit que, contrairement au don, elle rattache à Élohîm. Si l’arbre du connaître bien et mal n’est pas vraiment au milieu du jardin, il est bien devenu le centre de ses préoccupations.

Elle a tout de même bien entendu qu’Adonaï Élohîm avait fourni une explication à son interdit. Mais, en la répétant mal, elle en déforme le sens. Alors que, « car [à partir] du jour où tu mangeras, mourir tu mourras » pouvait décrire l’entrée dans un processus mortifère, la mort prend les allures d’une sanction annoncée dans l’expression « de peur que vous mouriez ».

Le serpent reprend la parole pour répondre à la femme. Cette fois-ci, il contredit directement l’énoncé d’Adonaï Élohîm sans passer par le détour d’une citation défigurée : « Mourir vous ne mourrez pas ». Ensuite, il parle d’Élohîm comme s’il pouvait le faire en toute connaissance de cause. Sa parole prend donc les allures d’une révélation. Il parle depuis une position de savoir absolu, comme s’il était en surplomb du Seigneur Dieu, en quelque sorte dieu au-dessus de Dieu, pouvant discerner les connaissances de celui-ci, sa posture et ses intentions. Mais rien dans le texte ne peut confirmer qu’il a l’autorité nécessaire pour parler ainsi. Bien au contraire, la voix du texte, à qui le sémioticien reconnaît la qualité de dire le vrai du texte, l’a mis au rang des vivants (v. 1b), des animaux. Sa parole est donc pure prétention.

La soi-disant révélation ophique présente Élohîm comme possédant un savoir sur les conséquences réelles d’un refus de la limite, sur la portée de la transgression de son ordre. L’acte de manger ce qui a été soustrait à la totalité ne ferait pas entrer dans un chemin de mort, mais conduirait plutôt à une ouverture des yeux et à une transformation concomitante en Élohîm. Ou enfin presque, puisque le serpent dit « comme des Élohîms ». Que serait précisément cette « similitude de divinité » ? Elle est définie par un savoir totalisant qui échappe normalement aux humains. Du coup, Adonaï est présenté par le serpent comme celui qui, ayant dissimulé ses intentions, se réserve à lui seul cette connaissance suprême. L’analyse de 2,15-17 a montré que la parole d’Adonaï Élohîm s’inscrivait dans une structure relationnelle ternaire ; ici, elle est dévaluée pour correspondre à une structure binaire. Le sujet Éhohîm défend jalousement un statut divin qu’il ne saurait partager — son objet-valeur — et recourt pour ce faire au mensonge et à la tromperie.

Le stratagème du serpent, qui visait à la fois à saboter l’offre d’alliance d’Adonaï Élohîm et à susciter la convoitise, fonctionne parfaitement. Les organes de la convoitise, si l’on peut dire, entrent alors en action : les yeux (v. 6-7) qui saisissent à distance l’objet désiré, puis les mains qui se l’accaparent et enfin la bouche qui l’engloutit. Les humains ont ainsi espéré incorporer l’objet qui portait la promesse d’un dépassement de la finitude et de toutes les limites, bref de l’abolition de toute fragilité.

S’il y a bien révélation, finalement, ce n’est pas du tout celle annoncée par le serpent. Quand la femme et son homme ouvrent les yeux, c’est pour se découvrir nus (v. 7), aux antipodes du résultat que leur avait fait miroiter le serpent. Anne Pénicaud commente :

Ce qui est vu est donc la faiblesse inhérente à la ‘nudité’ humaine. Chercher à la récuser produit dans le couple humain un aveuglement qui prend l’apparence pour ce qu’elle cache. En effet l’homme et la femme se déguisent en arbres en s’habillant de feuilles de figuiers. Il y a là comme une naissance à l’imaginaire : pour avoir voulu être comme des dieux, ils se prennent à présent pour des végétaux. Auraient-ils perdu leur place[27] ?

3. Interprétation du parcours dans Gn 2-3

Un enjeu de fond apparaît à la lumière de l’examen de ces deux brefs passages du premier livre de la Bible : quelle est la « place » des êtres humains dans le monde ? Ou encore : sur quoi s’appuie leur identité ? Qu’est-ce qui donne sens à leur existence ? À ces questions anthropologiques et existentielles, la Bible propose une même réponse relationnelle : l’être humain se reçoit de Quelqu’un d’autre qui est son origine et lui offre son alliance. Les textes montrent aussi que l’être humain dispose de la liberté de s’opposer à cette offre d’alliance et de prêter l’oreille à des propositions concurrentes. Celles-ci peuvent être lues à la lumière du modèle incarné par Gn 3,1-7 : trouver en soi son propre fondement en se définissant par la possession de l’objet suprême qui abolirait toutes les limites et rendrait semblable à un dieu. Le problème ici n’est pas d’être joint à des objets dont, de fait, la valeur et l’utilité peuvent être reconnues, mais de chercher à fonder son existence et son identité sur eux[28]. Gn 3,1-7, où la valeur que le serpent assigne à l’arbre, est absolument chimérique — aucun objet n’ayant le pouvoir de transférer des attributs divins aux humains — devient le paradigme de la méprise existentielle la plus absolue : confier sa vie aux objets plutôt qu’aux relations. Ce texte prolonge jusqu’à sa limite extrême la trajectoire de la confiance aux objets.

Dans la vie concrète, la méprise est peut-être moins radicale. Mais l’objet qui peut tenir lieu de fondement existentiel se décline de mille et une manières : argent, biens matériels, pouvoir, prestige, connaissance et quoi encore ! Ces avatars de l’objet sublime ont en commun d’attiser la convoitise et la Bible montre les multiples manières dont celle-ci se manifeste, aussi bien chez les individus que chez les groupes ou les peuples. Le mythe de Gn 3 donne à voir avec finesse les rouages du mécanisme de la convoitise. En tant que contreproposition à l’offre originelle d’alliance de Gn 2,15-17, il définit l’alternative à laquelle trop souvent l’être humain souscrit. Les textes bibliques exposent inlassablement devant leurs lectrices et lecteurs la même alternative entre la structure ternaire relationnelle et la structure binaire possessive ; ils les déclinent à l’aide de multiples dispositifs figuratifs. Mais, en définitive, il appartient au sujet de faire son choix, qui est en fait l’adoption d’une posture « énonciative » puisqu’elle relève d’un enjeu de parole : à quelle parole prêtera-t-il l’oreille ? À celle qui propose la relation ou à celle qui, dévoyée, attire l’attention sur l’objet à posséder au détriment de la relation à déployer ? Ou encore, parce que l’alternative se présente aussi de cette manière, se laissera-t-il séduire par le pouvoir d’attraction des objets[29] ou leur préférera-t-il la parole souvent bien plus discrète qui demande d’accepter la limite pour faire de la place à l’autre dans la relation ?

Toute la suite de la Bible servira en quelque sorte à conduire l’humain à préférer résolument la relation aux objets[30].

III. Brefs coups de sonde dans les lettres aux Corinthiens

Une très brève exploration de quelques topoi[31] du corpus paulinien, tous choisis dans les lettres aux Corinthiens, laisse voir que la question du fondement de l’existence y est fréquemment abordée. Du coup, diverses représentations sont données aux deux modèles identifiés dans Gn 2-3. Les figures changent, mais les mêmes structures de fond peuvent être décelées. Paul, invariablement, préfère les structures ternaires aux structures binaires pour fonder sa vie ou son apostolat. On peut émettre l’hypothèse qu’un sondage plus large de tout le corpus paulinien conduirait au même résultat.

Dès le premier chapitre de la lettre aux Corinthiens, Paul plante la croix au milieu de la communauté de Corinthe ravagée par des rivalités (1 Co 1,12), une croix qui « parle » : ho logos gar ho toû stauroû (v. 18). La parole de la croix dénonce le recours à un quelconque fondement qui ne serait pas ce « Christ crucifié » que Paul proclame (v. 23). Il renvoie dos à dos les Grecs avec leur sagesse et les Juifs avec leurs signes (v. 19-23). Ni la sagesse grecque ni les signes juifs ne sont, per se, en cause. Mais tissées avec d’autres dans l’énoncé de Paul, ces figures esquissent un dispositif de recherche de salut par des moyens humains[32] et pointent leur échec à mener à terme cette quête. Paul les met en scène pour évoquer le renversement de la croix par rapport aux mentalités courantes de ces deux cultures. Ce renversement est si puissant et si inattendu que Paul en parle en termes de folie et de scandale (v. 25).

Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, pour rendre compte de l’impact que ce retournement a eu sur lui, il recourt à l’oxymore : « car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12,10). Il vaut la peine de jeter un coup d’oeil au chapitre 12 de 2 Co d’où est tiré ce verset. Paul parle d’une difficulté dont il aimerait bien s’affranchir. Il se débat avec une limite qu’il appelle son « écharde dans la chair » (2 Co 12,7)[33] et dont il supplie le Seigneur de le libérer. Mais il comprend qu’une autre voie lui est offerte ; non pas la libération des limites, mais l’accompagnement par une présence au coeur des limites — « ma grâce te suffit » (v. 8). Un peu avant, dans le même chapitre, il explique comment cette limite qu’il a à accepter vient en même temps le prémunir du danger de s’enorgueillir des expériences mystiques dont il a été le bénéficiaire (2 Co 12,1-4). Paul débusque ainsi un « objet suprême » des plus subtils : trouver son fondement dans une expérience spirituelle exceptionnelle.

En 1 Co 13,1-13, dans ce qu’on appelle fréquemment l’hymne à l’amour, des « totalités » sans failles — toutes les langues, toute la prophétie, toute la connaissance, la foi totale — sont évaluées comme vaines si elles aboutissent à un « rien » de l’être parce que coupées de l’amour : « je ne suis rien[34] ». La totalité, ici déguisée en perfection intellectuelle et morale, dévoile sa vacuité parce qu’elle a évacué le lien réel du sujet aux autres.

Chaque fois, on le voit, ces textes pauliniens dégonflent l’illusion que les « objets », même les plus nobles et les plus estimables, peuvent fonder l’existence humaine. Paul en revient toujours au seul unique fondement possible selon lui, Christ (1 Co 3,11).

IV. Une lecture énonciative de Ph 3,4-14

Dans la lettre aux Philippiens, Paul expose d’autres déclinaisons de « l’objet suprême » qui lui aurait permis de nier ses limites ou encore de les surmonter par lui-même, et également son choix d’y renoncer. Le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens permet d’en présenter des exemples éclairants.

Mais avant d’entrer dans la lecture proprement dite, il n’est peut-être pas superflu de revenir à quelques points de méthode. Les lettres de Paul sont des discours[35]. Dès leur début, la voix du texte met en scène les acteurs qui énoncent le discours que constitue la lettre. Ces « acteurs du discours […] sont [en fait] des simulacres de l’énonciation[36] ». On pourrait confondre le « je » ou le « nous » qui parlent dans les lettres avec la voix du texte ou même encore avec des personnages historiques, dans ce cas-ci Paul et Timothée. Par rapport à un récit, le texte d’une lettre se trouve à un niveau énonciatif plus « élevé ».

Ph 3,4-14 ne saurait être lu sans tenir compte de certains éléments qui apparaissent à la lecture des deux premiers chapitres et du début du chapitre 3 de la lettre. Tout d’abord, celui qui dit « je » dans la lettre apparaît dans une position de faiblesse et de fragilité, puisqu’il est prisonnier. Il en parle, comme il évoque aussi la possibilité de sa mort (1,12-26), non pour se plaindre ou susciter la pitié. Bien plutôt, selon Pénicaud[37], le discours de Paul sur sa situation vise à ancrer plus profondément les Philippiens dans un positionnement théologal dans lequel il les avait déjà fait entrer en 1,3-11. Paul ne lit donc pas sa situation comme un état de jonction avec un « objet » indésirable dont il souhaite être débarrassé, en l’occurrence un déficit de liberté[38]. Il s’inscrit plutôt dans une posture relationnelle ternaire, en tant qu’il cherche à relier les Philippiens au Christ et à Dieu[39].

Au chapitre suivant, un passage se détache parmi d’autres. Ph 2,6-11, habituellement désigné comme un « hymne christologique ancien[40] », constitue, selon l’interprétation de Pénicaud[41], le « récit fondateur » qui interprète le parcours du Christ comme signifiant « l’engendrement d’une humanité sauvée ». Cet « élan inaugural par lequel le divin vivant vient à l’humain, pour l’‘appeler’ à lui » fonde tout le discours de Paul à ses destinataires de Philippes. Après avoir commenté Gn 2-3[42], Pénicaud insiste sur la portée de Ph 2,6-11 qui, en faisant partir le parcours du Christ de l’intimité même de Dieu, pointe le fait que le « ‘salut’ précède ici la transgression : en Christ Jésus, l’humain est affranchi par origine du dispositif erroné[43] dont procéderont toutes ses erreurs. Pour s’en trouver dépris, il n’aura donc qu’à accueillir la grâce de son nom[44] ».

C’est à provoquer cet accueil que s’emploie Paul auprès des Philippiens. Il articule sa pensée à la kénose du Christ dont le mode, la réalité et les conséquences sont déployés en Ph 2,6-11. Ce passage s’intègre à une section parénétique qui se déploie à partir de 2,5, alors que Paul invite les Philippiens à se laisser conformer à Christ Jésus : « À ceci soyez disposés en vous, qui aussi en Christ Jésus[45] ». Il leur précise alors que le chemin d’obéissance emprunté par le Christ devra aussi être le leur : « […] comme vous avez toujours obéi […] mettez en oeuvre votre salut » (Ph 2,12). L’étymologie du verbe « obéir » (‘upakouô, « entendre sous ») ouvre à une manière renouvelée de comprendre l’obéissance. Loin d’être une soumission servile et passive, celle-ci se concrétise dans le choix libre de la parole sous laquelle on se place pour s’y conformer. On revient donc à l’alternative qu’avait fait apparaître la comparaison de Gn 2,15-17 et de Gn 3,1-7 : se placer sous la parole divine ou sous celle du serpent. L’enjeu de la conformation au Christ est un enjeu de parole. « Obéir », pourvu qu’on choisisse le bon « Seigneur[46] », devient l’antidote à la prétention de se réaliser ou de se sauver par ses propres moyens. Obéir laisse le champ libre à l’action de Dieu puisque, comme le rappelle Paul, « c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire » (2,13).

Dans la section parénétique qui se poursuit, Paul multiplie les ordres adressés aux Philippiens. Il va même jusqu’à leur demander de devenir ses imitateurs (Ph 3,17). S’il peut le faire sans céder à un narcissisme déplacé, c’est qu’il a tout d’abord lui-même emprunté la même voie kénotique que Christ Jésus, ce dont il témoigne une fois de plus en Ph 3,4-14. Ajusté à Christ Jésus, Paul devient ainsi un relais vers lui sur le chemin de métamorphose qu’il propose aux Philippiens.

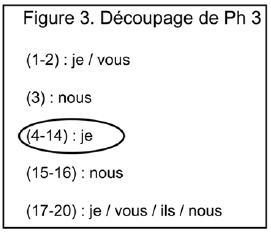

1. Le découpage de Ph 3,1-20

Un premier découpage global de tout le chapitre, opéré à l’aide du critère énonciatif des pronoms utilisés par Paul, permet de repérer rapidement une section en « je » (3,4-14). Ces versets constituent un passage autobiographique immédiatement encadré par des sections en « nous » qui indiquent la solidarité de Paul et Timothée avec les Philippiens. Et tout cela est à son tour encadré par des sections parénétiques où le « je » de Paul cherche à induire chez les Philippiens, par le moyen des ordres qu’il leur donne, une certaine posture, celle-là même qui leur permettra d’appartenir, tout comme Paul et Timothée, au « nous » ecclésial dont se distinguent « ils », c’est-à-dire « les ennemis de la croix du Christ » (v. 18)[47].

Un second découpage, plus fin, distingue deux grandes parties dans 3,4-14, chacune pouvant à son tour être subdivisée en deux segments.

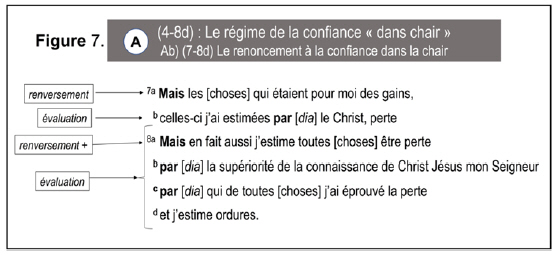

La première partie du passage à l’étude (A : v. 4-8d) est consacrée à ce que l’on pourrait appeler « le régime de la confiance dans chair ». Son premier segment (Aa : v. 4-6) définit la « confiance dans chair » expérimentée par Paul. La conjonction mais du verset 7a indique un renversement ou une opposition. Elle permet de distinguer le début du second segment de la première partie où Paul explique son renoncement à la confiance dans la chair (Ab : v. 7-8d).

La conjonction afin que, qui indique une visée ou un but, marque le passage à la seconde partie du texte (B), consacrée au « régime de l’orgueil dans Christ » entièrement marqué par l’espérance (8e-14). Un premier segment (Ba : v. 8e-11) définit ce qui est espéré, tandis que Paul consacre le second segment (Bb : v. 12-14) au mouvement vers ce qu’il espère puisque, comme l’indique la locution non que (12a), il ne l’a pas encore atteint.

2. (A) Le régime de « la confiance dans [la] chair » (Ph 3,4-8d)

Avant de commencer la lecture du passage autobiographique du troisième chapitre (Ph 3,4-14), un regard sur les trois versets précédents s’impose puisque Paul, par ses propos en « je », cherche à montrer concrètement aux Philippiens, par le moyen de sa propre expérience, comment il est passé de la « confiance dans [la] chair » à « l’orgueil dans [le] Christ » et que c’est dans le verset 3 que ces figures apparaissent.

Dans la section parénétique des versets 1-2, Paul donne des ordres qu’il vient justifier au verset 3, comme l’indique la conjonction explicative car. Après les avoir mis en garde contre la « contre incision » (katatomè), il affirme : « nous sommes la circoncision ». Puis il donne une double définition de cette circoncision qui se distingue de celle dans la chair : d’une part, elle rassemble ceux qui rendent « un culte par le Souffle de Dieu » et, d’autre part, elle tient au fait de « s’enorgueillir dans Christ » (3c). Et Paul oppose à cet « orgueil dans [le] Christ, » une « confiance dans [la] chair » (3d).

Ces deux postures opposées correspondent à celles de Gn 2,15-17 et Gn 3,1-7. En effet, « s’enorgueillir dans Christ », c’est faire de Christ l’espace où l’on peut s’enorgueillir : non pas se livrer à une enflure de l’égo, mais laisser s’épanouir une fierté ou une gloire qui résulte d’une relation fondatrice, donc d’une alliance. À l’opposé, « se confier dans chair », c’est compter sur ses propres forces, sur ses propres qualités et compétences assimilables à des « objets-valeurs ». La confiance est contenue dans l’espace exigu et fragile de la chair et ne peut s’y déployer librement comme elle le pourrait dans l’espace illimité Christ[48]. La section en « je » va servir à montrer comment Paul est lui-même passé de la seconde (3d) à la première attitude (3c).

2.1. Aa) La confiance dans [la] chair (définition) (v. 4-6)

Le verset 4a, lu seul, demeure ambigu. Paul vient, au verset trois, d’opposer « la confiance dans [la] chair » à l’orgueil dans [le] Christ, qui est une des manières dont il caractérise cette circoncision que l’on pourrait dire « spirituelle » et « nouvelle », par rapport à la circoncision juive traditionnelle, inscrite dans la chair. Ambiguïté il y a, puisque Paul semble se contredire, ou ajouter une exception à la non-confiance dans la chair : « moi-même aussi ayant confiance en chair » (v. 4a). La suite, cependant, permet d’en préciser le sens.

Paul part de la situation hypothétique de quelqu’un qui « penserait avoir confiance ». Le verbe « penser », dokeô en grec, pourrait aussi se traduire « sembler ». Cela instille déjà un doute sur la valeur de ce qui est exprimé : cela relèverait de l’opinion, voire de l’illusion. Paul se présente ensuite comme celui qui a, plus que quiconque, d’excellents motifs de se fier à la chair. Du point de vue ethnique et généalogique, il est tout entier juif et de la plus authentique judéité : « lignée d’Israël, tribu de Benjamin, issu d’Hébreux » (v. 5b). Du coup, il se présente aussi comme membre du peuple élu ; l’identité ethnique se double d’une identité religieuse qu’il précise ensuite en se reconnaissant comme pharisien, rattaché à un courant particulier du judaïsme de son époque (v. 5c). Il passe ensuite à sa manière d’agir ; d’une part avec zèle contre ce qu’il percevait comme une menace à une certaine orthodoxie juive, l’Église ; d’autre part, dans une conformité aussi parfaite qu’il est possible par rapport à la loi juive. Mais on sait comment Paul, notamment dans ses lettres aux Galates et aux Romains, a discouru sur l’illusion de pouvoir se conformer parfaitement à la loi (Ga 3,22 ; Rm 3,20). Il pousse donc jusqu’à sa limite son argument de perfection identitaire, ce qui a pour effet d’accentuer la radicalité du retournement qu’il décrit ensuite.

2.2. Ab) Le renoncement à la confiance dans [la] chair (v. 7-8d)

Le mais qui ouvre le verset 7 marque un tournant par rapport à la situation précédente. Paul explique qu’il a procédé à une réévaluation de ce qui lui apparaissait comme des gains ou des avantages, donc des « objets-valeurs » et qu’il désigne maintenant comme « perte » ou même « ordures ». Il utilise le verbe grec hègeomai ou hègoûmai qui porte de multiples sens, dont « estimer », « croire », « penser », « faire grand cas ou plus grand cas ou très grand cas[49] ». Cela renvoie à une opération mentale différente de celle désignée par « penser » au verset 4.

Paul utilise ce verbe à trois reprises, la première fois à l’indicatif parfait, puis deux fois à l’indicatif présent, ce qui montre bien les effets durables d’une évaluation accomplie dans le passé, mais constamment réassumée au présent. Paul précise le mode de cette évaluation : elle passe par ce que l’on pourrait appeler le filtre de Christ, ou par celui de « la supériorité de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur ». Cette juxtaposition de titres[50], dont le dernier vient avec l’adjectif possessif « mon », vient à la fois insister sur la grandeur de celui dont il est question et sur le lien par lequel Paul se reconnaît uni à lui. Cela renvoie à l’adresse de la lettre où Paul et Timothée s’identifient comme esclaves (doûloi) de Christ Jésus.

Au verset 8c, Paul utilise à l’indicatif aoriste passif un verbe dont le sens a une valence dysphorique, zèmioô « éprouver » ou même « sacrifier ». L’usage de la voix passive[51] suggère que la perte s’est imposée à Paul, ou encore qu’elle résulte de l’oeuvre d’un Autre en lui. Le renversement n’est donc pas vécu uniquement sur un plan cognitif, mais aussi sur un plan plus émotif.

La nature du renversement vécu par Paul demande à être explicitée. Il ne renonce aucunement à son identité juive. Il ne la méprise pas. Il demeure juif et pharisien : nulle part dans ses lettres il ne mentionne une quelconque apostasie par rapport à la foi juive ni ne rejette sa formation ou son identité de pharisien, bien au contraire. Yara Matta, qui a étudié le « retournement de Paul » au moyen d’une analyse minutieuse de Ph 3, l’affirme clairement :

Loin de nier ses origines juives et loin de présenter une parole désincarnée, étrangère au monde gréco-romain où il vit, Paul regarde tout, désormais, dans une lumière différente, celle de sa relation de connaissance intime avec son Seigneur. Les diverses facettes de son existence et la multiplicité des traits qui éclairent ses appartenances trouvent alors leur unité et leur cohérence à travers le seul prisme de Christ Jésus[52].

C’est donc sa manière de considérer ses origines et son identité qui a changé. C’est ce qu’il exprime en requalifiant de gains ou avantages (kerdè, au pluriel) à perte (zèmia, au singulier) les éléments de l’énumération des versets 5 et 6. Ils constituaient ensemble un gain, ou un avantage. Ils avaient le statut d’« objets » ayant la « valeur » de fonder une assurance dans la chair, dans ce qui est pourtant entaché de finitude, de fragilité ou de limite. Cette confiance était donc affectée d’une certaine ambiguïté. C’est précisément cette « valeur » de fondement que le filtre Christ vient faire s’évaporer. Globalement, Paul fait passer tout cela du côté de la perte. Autrement dit, il renonce à cette manière de fonder son existence. Cela ne signifie aucunement qu’il a rejeté comme telle son identité juive et pharisienne. Bien au contraire, elle demeure indissociablement liée à lui et il faudrait examiner ce qu’elle représente pour lui dans chaque texte où il l’évoque.

S’il renonce à la « confiance dans chair », serait-ce donc qu’il a trouvé un meilleur objet, plus fiable comme fondement ? En fait, oui, il a bien trouvé un meilleur fondement, Christ lui-même (7b) et la « connaissance de Christ Jésus mon Seigneur » (8b), mais ce fondement n’est pas du tout du même ordre. Le renversement n’est pas le simple troc d’un objet pour un autre, préférable. Il est beaucoup plus radical. C’est un passage à un mode ternaire, car la jonction ou le rapport de possession échoue complètement à décrire le lien de Paul à Christ. Ce lien est relationnel, donc ternaire. La figure du Seigneur, déjà évoquée (8b), place Paul dans une position d’obéissance face à lui. Sa nouvelle posture est « énonciative », dans le sens qu’elle est une posture dans la parole. Paul se place « sous la parole » de son Seigneur pour le laisser conduire sa vie. Et pour cela, comme il l’explique, il a dû sacrifier ou perdre une certaine manière de se situer par rapport à son identité et ses compétences[53].

Sa reconfiguration inclut aussi un réajustement par rapport à la loi, une figure qu’il évoque à trois reprises, tout d’abord comme ce qui autorise ou définit son statut de pharisien (6c), puis en lien avec la justice (6b et 9b).

3. (B) Le régime de « l’orgueil dans Christ ». Un régime d’espérance (v. 8e-14)

3.1. Ba) La définition de ce qui est espéré (v. 8e-11)

Paul explique maintenant les raisons profondes du basculement qu’il vient d’évoquer. Il parle en fait d’une réorientation de sa vie en fonction d’une double visée : « afin que je gagne Christ » (v. 8e) et « que je sois trouvé en lui » (v. 9a). Paul ne décrit ici aucune saisie d’objet. « Gagner le Christ » et « être trouvé en lui » apparaissent comme les deux versants d’une même réalité regardée de deux points de vue, ceux des deux partenaires d’une relation.

Sur le premier versant, « être trouvé en Christ », l’usage du passif montre Paul dépendant de « celui » qui peut le trouver et dont l’identité n’est pas précisée. Qui qu’il puisse être, il dispose de la capacité à percevoir la position de Paul dans l’espace relationnel appelé Christ[54].

Sur le second versant, Paul devient le sujet actif qui souhaite « gagner » ou « recueillir » Christ[55]. Il faut remarquer ici le paradoxe : l’accueil est certes une action que l’on pose librement. Mais elle suppose la disponibilité de ce qui est à accueillir ou même, comme ici dans le cas d’une personne, l’offrande de celui qui se rend disponible. La figure du don apparaît donc en filigrane de ce dispositif figuratif et énonciatif.

Paul précise ensuite comment cela peut se faire. Il ne s’agit plus de tout faire reposer sur une justice qui lui serait propre, acquise par son observance impeccable de la loi (v. 9b), mais d’un don offert par Dieu grâce à la foi de Christ[56] (v. 9c). La figure du don surgit donc à nouveau et cela renvoie à la thèse de la « justification par la foi et non par les oeuvres de la loi » si chère à Paul.

Paul poursuit en mentionnant à nouveau un but : « pour » (v. 10a), sur lequel il donne des précisions du côté de l’être. Il aspire à une connaissance qui se décline selon trois dimensions : connaître Christ lui-même, ce qui est un but absolument relationnel, « connaître la puissance de sa résurrection » et connaître « la communion de ses souffrances » (v. 10a). « Connaître Christ », c’est du coup connaître aussi, dans le sens de vivre ou expérimenter, les deux facettes du mystère pascal, souffrances et résurrection. La résurrection n’est cependant accessible qu’en vivant la koinônia (communion) avec les souffrances. Paul précise où il en est par rapport à ces deux pôles du mystère pascal. Il est déjà conformé à la mort de Christ. Le verbe utilisé ici est riche de sens. Synmorphizomenos est un participe présent à la voix passive que l’on pourrait traduire littéralement par « partageant la même forme », donc incorporant dans son être essentiel la réalité même de la mort de Christ[57]. Paul se reçoit déjà dans cette posture existentielle, posture dont l’usage de la voix passive indique qu’elle est un don. Paul, manifestement, accueille ce don, Il renonce ainsi à tout désir de dépasser par lui-même sa condition humaine de mortel. L’adhésion de Paul à Christ est totale et sans compromis.

La résurrection, par contre, est présentée comme une possibilité, une éventualité : « si de quelque manière je parviens vers la résurrection » (v. 11). Elle est donc située dans un horizon d’espérance et définie comme une sortie « hors des morts », ce qui suppose le passage par la mort, donc par le dépouillement ou la kénose la plus extrême, celle de la mort.

3.2. Bb) La course vers ce qui est espéré (v. 8e-11)

Dans cette nouvelle section, que l’on pourrait à son tour découper en deux parties, Paul se situe résolument comme celui qui, tendu vers l’avant, est mû par ce qu’il espère.

Au verset 12, il explique clairement qu’il n’est pas arrivé au bout du chemin. D’une part, il n’a pas atteint ou reçu (elabon) ce qu’il recherche, d’autre part il se définit lui-même par un manque, un déficit du côté de son accomplissement personnel, accomplissement qu’il n’espère pas atteindre par ses propres moyens comme en fait foi la voix passive du verbe teteleiômai[58]. Mais il « poursuit », toujours mis en mouvement par ce qu’il espère et dont il continue à parler, mais d’une manière un peu obscure. Le verbe katalabô « saisir totalement » (v. 12d), transitif tout comme elabon, est, comme lui, laissé sans complément. Faut-il en proposer un ? Matta recense de nombreux avis là-dessus pour en conclure, à la lumière de son étude serrée du chapitre, que « la connaissance du Christ » pourrait être l’« objet de la quête » de Paul[59]. Il lui apparaît que « Lire le v. 12 à la lumière de ce qui précède revient à élargir le but de la course jusqu’à inclure toutes [les] connotations relationnelles et christologiques de la connaissance recherchée par Paul ». Quoi qu’il en soit, l’« esclave de Christ » (Ph 1,1) a pour sa part déjà été saisi par Christ Jésus (v. 12e). Ceci est capital : Paul est toujours précédé par son Seigneur. Ce dernier est en fait à l’origine de sa quête, de sorte que Paul se situe constamment dans un mouvement de réponse à celui qui lui propose d’entrer dans une dynamique d’alliance dont lui-même n’a pas l’initiative. Cette dynamique est du même ordre que celle de Gn 2,15-17.

Le verset 13, qui conclut la section en « je », s’ouvre sur une interpellation au vocatif : « Frères ». Placée juste avant le retour à une section en « nous », cette interpellation marque bien que si Paul s’est permis cette parenthèse autobiographique, c’est en fait pour que les Philippiens puissent en tirer parti. Il leur offre une parole de témoignage qui pourra les inspirer à lui emboîter le pas[60] au plus concret de leur vie, ce qu’il précisera dans la section en « nous » et encore plus dans la section parénétique du chapitre 4.

Mais, pour le moment, il conclut son témoignage en désignant encore une fois le parcours à vivre. Il répète qu’il n’a pas encore « saisi » (v. 13a), mais qu’une seule chose lui importe désormais. Effaçant même de sa pensée ce qu’il a laissé derrière lui (v. 13c), il ne cherche plus qu’à poursuivre, avancer vers « le prix de l’appel d’en haut » (v. 14). Comment faut-il comprendre ce « prix de l’appel d’en haut » ? Le génitif klèseôs (appel) est-il ici objectif ou subjectif ? Autrement dit, le prix est-il « l’appel d’en haut » (génitif objectif), ou bien l’« appel d’en haut » conduit-il à un prix qui reste indéfini[61] ? D’une manière ou l’autre, la figure du « prix de l’appel d’en haut » ne renvoie à aucun contenu objectivable, mais à une parole qui vient de Dieu. Celle-ci précède Paul, il l’a entendue[62] et il continue — et continuera — à l’entendre dans l’espace relationnel qu’est Christ (v. 14).

Conclusion

La lecture énonciative de deux brefs passages du Premier Testament, Gn 2,15-17 et Gn 3,1-4, a confirmé qu’il était possible, non seulement de repérer dans le premier une structure ternaire relationnelle et dans le second une structure binaire de rapport aux objets, mais aussi de les proposer comme modèles exemplaires du fonctionnement de ces structures. En effet, en présentant dans un texte inaugural de la Bible, le second récit de la création, la première parole adressée par Adonaï Élohîm à l’adam qu’il a créé[63] (2,16-17), la voix du texte donne un poids singulier à l’ordre que cette parole énonce. Cet ordre, qui porte précisément sur ce qui nourrira l’humain et sa vie, associe étroitement le don à la limite qui protège la place de l’autre et dégage l’espace qui permet la relation. Cette parole qui indique la voie de la relation tisse elle-même un lien entre Adonaï Élohîm et celui qui est invité à entendre sa parole, l’adam. Cette parole ternaire se révèle ainsi être une proposition d’alliance qui indique la voie de sa propre réalisation. La lecture des premiers versets du chapitre suivant dévoile le modèle contraire. La voix du serpent fait miroiter la toute-puissance d’un objet qui permettrait de s’affranchir de toute limite au point de devenir soi-même divin ou plutôt d’être « comme des dieux » omniscients (v. 6). Mais la voix du texte montre aussi ce que cette proposition a de mensonger et de mortifère. Cependant, en présentant d’emblée un objet au caractère suprême indépassable, le texte a indiqué en surbrillance le fonctionnement binaire auquel succomberont de nombreux sujets humains mis en scène dans les récits bibliques. Ces modèles se sont ensuite avérés utiles pour préciser la posture existentielle de Paul.

En effet, l’acteur Paul a clairement manifesté, dans la section en « je » examinée ici (Ph 3,4-14), son choix existentiel de définir sa vie en fonction d’une parole d’alliance qu’il accueille constamment. Cette parole se discerne de manière récurrente, quoique parfois voilée, dans la lettre aux Philippiens, par exemple dès l’adresse sous la figure de l’esclavage[64]. À titre d’esclave volontaire, Paul a choisi à qui il obéirait, autrement dit sous quelle parole il se placerait : celle de « Jésus Christ mon Seigneur » (3,8b). Cette parole, de manière éminente, est l’appel qui fonde sa vie et le tire ou l’attire vers l’avant. Elle marque à la fois l’origine et le terme de sa quête. Le parcours et la parole de Christ[65] résonnent pour Paul comme des promesses dont l’accueil le place, lui, du côté de l’espérance. La structure qui correspond à sa posture est clairement celle de Gn 2,16-17, rattachée à la parole d’Élohîm Adonaï. Il a renoncé et continue à renoncer à confier sa vie à la chair (v. 4a). Le recours au présent, quand il dit « j’estime toute chose être perte », redit le rejet constant de toute recherche de l’objet suprême qui ferait de lui un semblant de dieu (Gn 3,5). Son identité de juif et de pharisien n’est pas laissée derrière, mais il l’investit autrement, non comme principe existentiel, mais comme moyen au service de sa mission de relier les Philippiens à Christ Jésus.

Ayant reçu le don d’être saisi par Christ (v. 12e) et le don paradoxal d’être conformé à sa mort (v. 10b), il fait à son tour de sa vie un don pour les autres, consentant à la même kénose que Christ (2,6-8 ; voir 1,24-25). Ce choix est affirmé tout au long de la lettre aux Philippiens, dont ici dans Ph 3. L’horizon et le projet de cette lettre apparaissent donc résolument théologaux.

C’est aussi le projet d’une lecture énonciative. En effet, celle-ci induit une posture analogue à celle de Paul. Elle fait le choix d’obéir au texte, de se placer sous sa parole et de se diriger, sans jamais l’atteindre, vers la place d’énonciataire que lui désigne la voix du texte. Ce qui se passe dans la lecture est alors assimilable à qui se passe dans le texte, tout comme deux échelles d’observation d’une fractale permettent de repérer des motifs similaires. La lettre aux Philippiens, qui donne à voir le déplacement d’une posture binaire à une posture ternaire et en explicite les enjeux, convie ses lecteurs à la même théogalité que celle à laquelle Paul veut conduire ses Philippiens.

Il serait sans doute intéressant de vérifier si les modèles tirés de Gn 2,15-17 et Gn 3,1-4 peuvent éclairer les positionnements existentiels d’autres acteurs des lettres de Paul. D’une part, on peut soupçonner que la structure binaire de Gn 3,1-4 pourrait s’appliquer aux adversaires de Paul, par exemple aux pseudapostoloi de la seconde lettre aux Corinthiens (2 Co 11,13) ou aux pseudadelphoi de Ga 2,4. D’autre part, l’hypothèse que Paul cherche, de manière générale, dans les sections parénétiques de ses lettres, à inscrire ses destinataires dans des structures relationnelles ternaires (modèle de Gn 2,15-17), apparaît fort plausible. La théogalité de la perspective paulinienne trouverait alors là une autre vérification.

Appendices

Notes

-

[1]

Mis en italique, Paul renvoie à une figure d’acteur et non pas au personnage historique ou à l’écrivain qui porte ce nom. À distance de toute lecture référentielle, la sémiotique considère les éléments d’un texte comme des « figures ». Celles-ci ne peuvent être enfermées dans des définitions ; ce sont plutôt leurs relations aux autres figures du texte avec lesquelles elles sont tissées en dispositifs qui permettent d’en découvrir la portée. Elles ne sauraient en aucun cas être confondues avec les éléments d’une quelconque réalité extérieure au texte qu’elles donnent pourtant l’impression de décrire.

-

[2]

On peut même dire que c’est une posture dans la parole. Or, on peut parler sans être vraiment dans la parole, car il y a « parole » et « parole ». La parole juste est, par définition, ternaire et relationnelle, comme cela sera explicité plus loin.

-

[3]

L’idée de décrire le cheminement de Paul en termes de métamorphose est empruntée à Pierre-Marie Beaude, Saint Paul. L’oeuvre de métamorphose, Tours, Éditions CLD, 2011.

-

[4]

Anne Pénicaud, La lecture, du quoi au comment [s. é.], décembre 2020. Pour une présentation systématique de la sémiotique, voir Id., La lecture, chemin d’alliance. Des Philippiens d’hier à ceux d’aujourd’hui, Paris, Cerf (coll. « Lectio divina », 272), 2018, surtout le chapitre 1, p. 19-94.

-

[5]

Pour plus de détails, voir Anne Fortin, « Faire circuler la parole dans l’espace public », dans Gilles Routhier, Marcel Viau, dir., Précis de théologie pratique. Deuxième édition augmentée, Montréal, Novalis ; Bruxelles, Lumen Vitae, 2017, p. 289-306.

-

[6]

Dans la théorie de la communication de Jakobson, cet énoncé devient le « message » à transmettre et à recevoir. Mais ce modèle fait fi de l’énonciation et ampute ainsi la parole de sa dimension la plus essentielle.

-

[7]

A. Fortin, « Faire circuler la parole dans l’espace public », p. 300.

-

[8]

Ibid., p. 302. Je souligne.

-

[9]

La sémiotique greimassienne, via l’analyse narrative, s’est grandement intéressée à tout ce qui touche la jonction et la disjonction des sujets d’état aux objets auxquels ils accordent une valeur (objets-valeurs) et à comment les changements de jonction affectent leur état. À ce sujet, voir Algirdas Julien Greimas, Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1993, et en particulier « Objet », p. 258-259 ; « Narratif (parcours) », p. 242-244 ; « Narratif (schéma) », p. 244-247 ; « Valeur », p. 414-415.

-

[10]

Comme la réputation, la connaissance, la gloire.

-

[11]

A. Pénicaud, La lecture, du quoi au comment, p. 1.

-

[12]

Exemples d’effets somatiques : l’acteur obtempère à un ordre, réagit en posant une action ou en ressentant une émotion.

-

[13]

A. Pénicaud, La lecture, du quoi au comment, p. 1.

-

[14]

L’acte de lecture d’un texte pourrait lui-même, dans une sorte de mise en abîme, être regardé dans la perspective du « comment » il « entend » le texte et « comment » il en « parle » à partir de cet entendre. L’énonciation concernerait donc aussi le « comment » de toute lecture, qu’elle soit binaire comme ternaire.

-

[15]

A. Pénicaud, La lecture, du quoi au comment, p. 1.

-

[16]

Un travail précis de classification et de hiérarchisation des scènes et des microscènes d’un texte réalisé en portant une attention minutieuse à la manière dont la voix du texte les organise permet de faire apparaître « le parcours logique de la parole dans le texte ». « Préciser les formes de discours et les modalités de la parole permet d’aller plus loin qu’une simple mise à plat de la parole du texte. Une cohérence logique commence à apparaître, qui fait passer de la succession des paroles à la structure qui l’organise. De faire, en quelque sorte, le plan de la façon dont parle le texte » (ibid., p. 5). La « mise en forme » qui permet « de voir la construction logique d’un texte telle que sa parole l’organise » est appelée « vitrail » Et on désigne par « focale » ce qui correspond à un niveau particulier de structuration (cf. ibid., p. 7). La présente étude en restera à une description des niveaux les plus élevés (ou larges) de focales (voir ci-après la figure 4), mais sans utiliser ce vocabulaire spécialisé.

-

[17]

Le « somatique » renvoie au sôma, le corps. Il décrit la situation des acteurs dans le temps et l’espace, y compris leur situation émotive. On pourrait en parler comme de l’ensemble de ce qui se rapporte aux acteurs, à l’exclusion de la dimension fondamentale de la parole ou de la dimension énonciative, laquelle se décline en deux versants, l’« entendre » et le « dire ».

-

[18]

Ainsi, si la voix du texte raconte une théophanie, on considère qu’il y a théophanie, sans qu’on puisse dire quoi que ce soit sur la « réalité » de ce phénomène dans le monde extérieur au texte. En fait, la question de la coïncidence de ce que raconte un texte avec une quelconque réalité historique est dénuée d’intérêt pour la sémiotique, même si elle demeure légitime et pertinente pour qui travaille avec des approches diachroniques.

-

[19]

Par exemple, quand Hérode dit aux mages qu’il veut lui aussi se prosterner devant l’enfant (Mt 2,8), une comparaison avec ce que dit la voix du texte — Hérode « supprima tous les enfants » (Mt 2,16) — a tôt fait de convaincre Hérode de mensonge, tandis que la parole de l’Ange du Seigneur est fiable lorsqu’il dénonce en songe à Joseph le projet d’Hérode (Mt 2,13).

-

[20]

La traduction de ces textes est reprise d’André Wénin, D’Adam à Abraham ou les errances de l’être humain. Lecture de Gn 1,1-12,4, Paris, Cerf, 2007, p. 52 et p. 88, avec de légers ajustements.

-

[21]

Comme précisé au paragraphe précédent.

-

[22]

Le verbe en hébreu utilisé, ‘avad, peut vouloir dire les deux.

-

[23]

A. Wénin, D’Adam à Abraham, p. 52.

-

[24]

L’aide qu’Adonaï Élohîm recherche pour l’adam est en fait, toujours selon Wénin, un « vis-à-vis » avec l’idée de « communication » (ibid., p. 72-73). Il ne s’agit donc nullement de trouver pour l’homme mâle une bonne à tout faire, mais de permettre à l’humain non encore différencié sexuellement, celui-là même à qui Adonaï Élohîm a parlé aux versets 15-17, d’entrer dans un nouveau développement de l’ordre de la parole : la parole entre vis-à-vis humains.

-

[25]

Ou « nu », selon une autre traduction possible, ce qui viendrait faire écho à la nudité de l’homme et de la femme dont ceux-ci prennent conscience au v. 7.

-

[26]

Philippe Lefebvre, « Réflexions bibliques sur l’emprise et la fructification », Études, 7 (juillet-août 2020), p. 94.

-

[27]

Anne Pénicaud, La lecture, chemin d’alliance, p. 506.

-

[28]

Comme on l’a déjà souligné, la structure binaire n’a pas en soi de portée morale. Elle n’est ni bonne ni mauvaise. Mais dès lors que la possession d’un objet empêche la relation ou est confondue avec la source de l’être, un examen plus attentif de la situation s’impose.

-

[29]

Les sociétés dites « de consommation » valorisent la possession des objets au point de les idolâtrer et de menacer la viabilité de ces réseaux relationnels que sont les écosystèmes. Le philosophe suisse Dominique Bourg va jusqu’à dire que, pour les sociétés occidentales contemporaines, « domine cependant un idéal d’accomplissement particulier, “officiel” si l’on veut, porté par le mouvement même de la société, à savoir la réalisation de soi sous les espèces d’un accès à une forme dégradée d’infini par la consommation » (Une nouvelle Terre. Pour une autre relation au monde, Paris, Desclée de Brouwer, 2018, p. 77.) On trouvera une autre réflexion sur ce sujet et une dénonciation du mercantilisme de la société contemporaine chez Rodolphe De Koninck, « Comment et pourquoi les riches détruisent la planète et nous incitent à les imiter », dans Thomas De Koninck, dir., La responsabilité de protéger. Écologie et dignité. Actes du colloque, Québec, PUL, 2020, p. 41-52.

-

[30]

De nouveaux rôles peuvent alors être assignés à ceux-ci, comme on le verra plus loin pour Paul ; ces rôles auront en commun de servir les relations du sujet.

-

[31]

Anne Pénicaud (La lecture, chemin d’alliance, p. 588) propose le néologisme « diatopie » pour décrire le fait de considérer « la globalité d’un texte comme un espace unique, que sa lecture parcourt en tous sens en quête des échos et des écarts dont il est tissé […] ». L’espace textuel en question peut être de n’importe quelle dimension, d’une courte péricope à la Bible au grand complet, en passant par des chapitres de livres ou des corpus particuliers.

-

[32]

Même si c’est vraisemblablement à Dieu que les Juifs demandent des signes (1 Co 1,22), ces derniers peuvent vite devenir des « objets-valeurs » sur lesquels on mise sa vie (structure binaire), donc devenir un obstacle à la relation à Dieu. « C’est un défi pour la raison puisque la croix proclame la puissance de Dieu là où la sagesse des hommes ne perçoit que l’impuissance et l’échec. C’est un non-sens apparent, une aberration, qui rejoint l’humanité — représentée ici par les Grecs à la recherche de la sagesse et les Juifs qui attendent de Dieu des signes de puissance —, dans sa quête de vérité en faisant éclater les limites de la sagesse et de la piété, surtout lorsqu’à travers elles les hommes prétendent identifier Dieu, et par là se sauver eux-mêmes ou se poser comme leur propre fondement » (Pierre Debergé, « La Parole de la Croix chez saint Paul » [https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/1126.html], consulté le 24 août 2021).

-

[33]

Plusieurs hypothèses sur la nature de l’écharde de Paul ont été proposées sans qu’aucune ne fasse consensus. Voir à ce sujet : Id., « Paul, le pasteur », Cahiers Évangile, 126 (décembre 2003), p. 21. Dans le cadre d’une lecture sémiotique, cette question ne se pose même pas. L’écharde est traitée comme une figure dont la portée s’évalue à l’examen des dispositifs figuratifs et énonciatifs auxquels elle appartient.

-

[34]

Voir François Genuyt, « 1 Cor 13,1-13 : l’hymne à la charité », Sémiotique et Bible, 109 (2003), p. 27-42.

-

[35]

Alors que Gn 2-3 est un récit.

-

[36]

Anne Pénicaud, « Repenser la lecture ? Enjeux d’une approche énonciative des textes », Sémiotique et Bible, 131 (2008), p. 3-28.

-

[37]

Anne Pénicaud a proposé une lecture sémiotique extrêmement précise et exhaustive des 21 premiers versets de la lettre aux Philippiens (1,1-2,11), dans La lecture, chemin d’alliance. La lecture proposée ici s’appuie sur cette étude.

-

[38]

Les « objets » des structures binaires ne sont en effet pas toujours désirables. Ils peuvent au contraire être détestés et les sujets feront alors tout pour s’en délester. On peut relire la crucifixion de Jésus selon ce paradigme : les autorités juives ont manoeuvré pour se débarrasser durablement de lui.

-

[39]

À noter : les structures ternaires s’accrochent la plupart du temps les unes aux autres, de sorte qu’elles forment des structures complexes. Ainsi, Paul est relié à Christ par l’écoute de sa parole (voir plus loin l’explication sur le verbe « obéir ») tout en devenant lui-même celui qui renvoie les Philippiens au pôle tiers de Christ.

-

[40]

La sémiotique n’emploie pas pour sa part cette désignation qui renvoie à un usage liturgique, donc à un « référent extérieur » au texte (Anne Pénicaud, La lecture, chemin d’alliance, p. 441). La sémiotique est une méthode intégralement synchronique qui interprète le texte par le texte.

-

[41]

Ibid., p. 41 et 43. Le chapitre 6 du live est consacré à cet hymne (p. 445-540).

-

[42]

Ibid., p. 504-507.

-

[43]

Voir plus haut la lecture de Gn 3,1-7.

-

[44]

Ibid., p. 508.

-

[45]

Traduction A. Pénicaud, ibid., p. 372.

-

[46]

Dans ses lettres aux Romains et aux Philippiens, Paul se présente comme « esclave de Christ Jésus » (Rm 1,1 ; Ph 1,1). La figure de l’esclavage est intimement liée à celle de l’obéissance. L’enjeu est de choisir le maître qui libère vraiment.

-

[47]

L’énonciation des versets 17-20 circule entre le « je/vous » et le « nous/ils ».

-

[48]

« Christ » et « chair » sont ici des figures d’espace.

-

[49]

Émile Pessonneaux, Dictionnaire grec-français, Paris, Librairie classique Eugène Belin, 1946, p. 684.

-

[50]

Christ Jésus mon Seigneur.

-

[51]

La portée de la voix passive est difficile à rendre en français.

-

[52]

Yara Matta, À cause du Christ. Le retournement de Paul le Juif, Paris, Cerf (coll. « Lectio divina », 256), 2013, p. 352.

-

[53]

Et non pas cette identité et ces compétences elles-mêmes.

-

[54]

Pour la sémiotique, lui [Christ] est ici une figure d’espace.

-

[55]

Sens possibles pour le verbe kerdainô (Émile Pessonneaux, Dictionnaire grec-français, p. 807).

-

[56]

Sur la question de trancher si dans dia pisteôs Christoû, le génitif Christoû est objectif (foi au Christ) ou subjectif (foi du Christ), voir la n. 16 de l’étude d’Alain Gignac, « Paul de Tarse, figure de conversion ? Une interprétation théologale, à partir d’une perspective théologique », Théologiques [21], 2 (2013), p. 60.

-

[57]

Pierre-Marie Beaude (Saint Paul. L’oeuvre de métamorphose) parle, au sujet de Paul et du corpus paulinien, d’un « principe de métamorphose ». Ce que présente le dos de couverture de cet ouvrage s’applique bien au renversement dont parle Paul ici : « C’est en fait l’ensemble du discours paulinien, dans la diversité de ses champs lexicaux, qui relève du principe de la métamorphose. La justification par la foi, par exemple, implique un changement radical du sujet qui trouve son identité dans le fait de s’en remettre à l’Autre ».

-

[58]

« Sois rendu accompli », verbe à l’indicatif parfait passif.

-

[59]

Y. Matta, À cause du Christ, p. 273.

-

[60]

Voir 3,17 : « Devenez mes imitateurs, frères ».

-

[61]

A. Gignac, « Paul de Tarse », p. 60, semble assumer que le génitif est objectif lorsqu’il dit : « Si les marqueurs identitaires juifs sont derrière Paul, la rencontre du Christ et l’appel de Dieu, paradoxalement, sont devant lui. Le prix de la victoire sera l’appel de Dieu (v. 14) — comme si Paul n’avait pas été appelé ! » Y. Matta, À cause du Christ, p. 284-285, examine de son côté plusieurs hypothèses et retient celle de P.T. O’Brien qui opte pour le génitif subjectif. Et elle commente : « Cet appel vient d’en haut (ἄνω), car il s’origine en Dieu sa source, en même temps qu’il pointe vers la direction à laquelle il conduit ».

-

[62]

Voir Ga 1,15.

-

[63]

Dans le premier récit le créateur est présenté par un seul nom, Élohîm.

-

[64]

« Paul et Timothée, esclaves de Christ Jésus » (Ph 1,1).

-

[65]

Présente implicitement dans le texte sous la figure de l’obéissance.