Abstracts

Résumé

L’adhésion à l’imaginaire de la sobriété suppose la critique de certaines valeurs fondamentales de la société moderne capitaliste, telles que le confort matériel et la liberté. Les praticiens de la sobriété évaluent leurs choix de consommation et de travail en fonction d’un critère principal, l’adaptation de la culture humaine au caractère fini des ressources naturelles. Dès lors, ils cherchent à limiter leurs besoins matériels et à les satisfaire autant que possible eux-mêmes, pour contrôler au mieux les impacts environnementaux de leur mode de vie. Par rapport à la culture capitaliste, l’imaginaire de la sobriété définit autrement ce qui a de la valeur, impliquant une divergence des idées de bien-être et, même, du bien entre la société dominante et les individus aspirant à un mode de vie sobre. L’enquête ethnographique multi-site que nous avons menée en France vers 2015 a montré qu’il existe une grande diversité de formes de mise en oeuvre de la contrainte de la sobriété, en fonction des dispositions et aspirations sociales, du lieu de résidence et des moyens financiers. L’enquête a également permis d’identifier les limites et défis relatifs à la mise en acte de la morale de la sobriété.

Mots-clés :

- Sobriété énergétique,

- Ethnographie multi-site,

- Morale,

- Culture matérielle,

- Capitalisme

Abstract

Adherence to the imaginary of sobriety presupposes a critique of certain fundamental values of modern capitalist society, such as material comfort and freedom. Practitioners of sobriety evaluate their consumption and work choices according to one main criterion: the adaptation of human culture to the finite nature of natural resources. As a result, they seek to limit their material needs and satisfy them as far as possible themselves, in order to control as far as possible the environmental impact of their lifestyle. Compared to capitalist culture, the imaginary of sobriety defines differently what has value, implying a divergence of ideas of well-being and, even, of the good between the dominant society and individuals aspiring to a sober lifestyle. The multi-site ethnographic survey we conducted in France around 2015 showed that there is great diversity in the ways in which the sobriety constraint is implemented, depending on social dispositions and aspirations, place of residence and financial means. The survey also identified the limits and challenges involved in putting the sobriety ethic into action.

Keywords:

- Energy sufficiency,

- Multisite ethnography,

- Morality,

- Material culture,

- Capitalism

Article body

La sobriété énergétique n’a pas toujours fait partie des injonctions étatiques et du vocabulaire des fonctionnaires politiques, comme c’est devenu le cas en France depuis la crise énergétique qui a suivi le début de la guerre en Ukraine. Il y a presque une dizaine d’années, lorsque j’ai mené une enquête ethnographique autour des représentations associées aux initiatives de sobriété énergétique en France, le terme était encore peu connu du grand public, faiblement mobilisé dans les sciences sociales[1] et employé avec extrême discrétion par les institutions de l’État responsables des politiques énergétiques et environnementales[2]. Utilisée dans les milieux de militants et professionnels travaillant sur des questions de climat-énergie, la notion était entendue comme stratégie d’atténuation du changement climatique par le questionnement et la réorganisation des modes de vie[3].

Rayées du vocabulaire institutionnel, les notions de sobriété, simplicité volontaire, frugalité et décroissance avaient quant à elles fait leur chemin dans les réseaux militants depuis les dernières décennies du xxe siècle[4]. Indépendamment des noms donnés à la quête de limitation de la consommation et de son impact (Cézard et Mourad, 2019), et des trajectoires étymologiques et historiques propres à chacune de ces notions, la voie de la sobriété était présentée dans ces réseaux comme art de vivre permettant de réduire son empreinte environnementale et de préfigurer un mode d’organisation sociale mieux adapté au caractère fini des ressources planétaires.

Or, aussi bien dans le milieu institutionnel que dans les réseaux militants, l’adaptation du mode de vie consumériste contemporain à la contrainte de la sobriété (faire avec moins, faire moins) était perçue comme une orientation sociale allant à l’opposé des aspirations et valeurs dominantes. Raison pour laquelle il convenait de l’évoquer avec extrême prudence (dans le domaine institutionnel) ou, au contraire, de l’entreprendre avec une forte détermination (dans le monde militant). Voie alternative, contre-culture, la sobriété incarnait les aspirations d’une minorité numériquement très faible de la population, caractérisée majoritairement par un fort capital culturel et une relative aisance économique. C’est auprès de cette population que j’ai mené une enquête multi-site (Marcus, 1995) en zones urbaines (région d’Île-de-France) et rurales (département du Vaucluse dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur), à travers l’étude d’une quinzaine de cas (individus, familles, collectifs d’habitants) engagés dans des démarches de sobriété au niveau domestique (autoproduction, récupération et recyclage de ressources et d’objets ; sobriété dimensionnelle, d’usage ; etc.) ou territorial (organisation de circuits courts de production/consommation ; production nourricière en ville ; écoconstruction ; etc.)[5]. Cette enquête ethnographique largement filmée[6], menée entre 2015 et 2018, cherchait à saisir la formation culturelle créée parmi et à travers (Marcus, 1995) ces différentes mises en oeuvre de la sobriété, les significations imaginaires (Castoriadis, 1975) associées aux pratiques d’autolimitation de la consommation. Je mobilise dans cet article des propos et des observations recueillis auprès d’une partie des enquêtés engagés dans des démarches de sobriété domestique.

Conflit de valeurs

Le caractère alternatif voire marginal des pratiques de sobriété en 2015 a été confirmé par les enquêtés, qui ont témoigné d’une incompréhension de la part de leur entourage vis-à-vis de leurs choix de vie sobres, perçus par les autres comme étant une démarche empreinte de souffrance et de difficultés. « Les gens me disent “mais pourquoi t’emmerder ? On n’est pas en temps de guerre !” », raconte Brig (67 ans, Île-de-France) par rapport à sa démarche de consommation minimale (objets de récupération et de deuxième main, suppression de l’électroménager et du chauffage, mobilités actives). Jeanne (26 ans, Île-de-France) reçoit de nombreuses marques de pitié concernant sa pratique freegane de fouille et récupération dans les poubelles de Paris. « Les gens considèrent ce que je fais comme étant difficile, compliqué, limite flagellation. Mais je suis plus heureuse à faire comme ça : moi, je suis malheureuse quand je vais au supermarché ! », dit-elle. Jeanne dit souffrir également de la pratique des cadeaux, notamment à Noël, où elle reçoit de la part de son entourage des objets achetés neufs.

Amir (38 ans, Vaucluse) rapporte une incompréhension similaire de ses parents, sa décision de changer radicalement de mode de vie ayant été perçue par eux comme un déclassement (Rugy, 2018), un abaissement de son statut social. « Dans ma famille, c’est assez mal vu ce qu’on fait ici. C’était plus facile pour eux d’accepter ma vie quand je gagnais beaucoup d’argent et que je changeais ma voiture que d’accepter que je fasse du travail manuel et que j’éduque mes enfants au milieu d’un chantier », explique-t-il, alors qu’il habite avec sa femme Claudia (39 ans) et leurs deux enfants de manière assez isolée à la campagne, consacrant leurs journées à l’autoconstruction, l’école à la maison et l’autoproduction énergétique et alimentaire. Lors des visites ponctuelles des parents de Amir, les tensions de la famille reviennent à la surface concernant les cadeaux. Amir et Claudia ayant décidé de ne pas faire de cadeaux à leurs enfants pour ne pas promouvoir la consommation du superflu (« mes enfants ont toujours eu ce dont ils avaient besoin même avant que ce soit un besoin, donc ce sont des choses strictement non nécessaires ») et le couplage de la nouveauté matérielle au bien-être et aux émotions, ils ont dû explicitement interdire aux parents de Amir d’en apporter (« vous croyez faire du bien à nos enfants ; vous contribuez à pourrir leur avenir, en augmentant les déchets »).

Iris et Stefan (33 ans, Île-de-France) racontent que leurs familles vivent mal le fait qu’ils achètent exclusivement des produits issus de l’agriculture biologique : ils n’apprécient pas que le couple se démarque par rapport aux habitudes de consommation massives. Les consommateurs conventionnels se sentiraient ainsi jugés et pointés du doigt par les alternatifs, mettant à l’oeuvre d’autres critères de consommation. Sébastien (34 ans, Vaucluse) rapporte ce même type de conflit de valeurs avec un membre de sa famille :

J’ai eu un clash avec mon frère qui me disait qu’il en avait marre que je lui fasse la morale, alors que je voulais lui parler de ce qui m’anime. Mais lui il m’a dit que pour lui je remets en question sa façon d’être et notre éducation. Que je lui fais la morale parce que je lui dis que moi j’essaie de ne pas polluer, de moins consommer, de manger moins de viande, moins prendre l’avion.

Ces quelques témoignages rendent compte d’une divergence des idées de bonheur, de bien-être et, même, du bien, des individus aspirant à un mode de vie sobre par rapport à celles mises en avant dans la société dominante. Quelles sont les significations alternatives auxquelles les praticiens de la sobriété accordent de la valeur, et en quoi diffèrent-elles autant de celles instituées dans la société dominante au point de créer des conflits à l’intérieur des fratries et des filiations ?

Il semblerait que le confort ou bien-être matériel – dans les exemples recensés ci-dessus : posséder une voiture neuve, acheter simplement, sans contraintes ni limites auto-imposées – n’éveille pas chez les praticiens de la sobriété le même intérêt que celui qu’il suscite chez la plupart des consommateurs. Comment les personnes enquêtées ont-elles étés amenées à déconsidérer ces valeurs fondamentales de la société moderne que sont le confort (Le Goff, 1994) et la croissance ou absence de limites (Taguieff, 2001 ; Arnsperger et Bourg, 2014), au point de chercher à les défier au quotidien dans leurs choix de vie ? Cautionner le confort matériel comme aspiration sociale impliquerait de considérer que la croissance de la production matérielle et le progrès technique qui la rend possible constituent une bonne chose ; autrement dit, que le bien-être matériel individuel atteste du bien-être collectif. Or, les praticiens de la sobriété mettent en exergue les inconforts sociaux et environnementaux liés à la croissance et au confort matériel.

Selon Aristote (2014), le choix vertueux est celui qui résulte de l’arbitrage entre les plaisirs et les peines associés à un acte. Tout dépend alors de ce que l’on comptabilise dans les plaisirs et les peines : ce qui est perçu comme coût ou comme gain, comme peine ou comme plaisir, change d’une personne à l’autre en fonction de ce qui compte pour elle, de ce à quoi elle donne de la valeur (Cottereau, 2016). L’évaluation des actes de consommation et de travail dépend alors des valeurs et aspirations défendues par la personne, in fine, de son idée de bien-être et de vie bonne[7].

Limiter ses besoins

« La notion que le coucher est quelque chose de naturel est complètement inexacte », affirme Marcel Mauss (2021 : 66), en racontant comment, en pleine guerre, il a réussi à dormir debout. « La faim, conçue comme catégorie de la nature, peut être assouvie avec les sauterelles ou les gâteaux aux moustiques que de nombreux sauvages mangent », explique Theodor Adorno dans ses « Thèses sur le besoin » (2008 : 15). S’il est vrai que chaque société conçoit des techniques culturelles singulières pour satisfaire ses besoins, il est aussi vrai que la définition même de ce qui constitue un besoin est déterminée culturellement.

Tout au long de l’histoire de la civilisation occidentale, la liste de ce qui a été défini à chaque moment comme des besoins humains n’a pas cessé de s’allonger, au rythme de la spécialisation du travail, des innovations technologiques et de la croissance du confort matériel. Preuve de cela : si au début des années 1950 le mot « besoin » était défini dans le dictionnaire Larousse comme le « manque d’une chose nécessaire », vers 1980, la révolution des « Trente Glorieuses » ayant laissé sa marque, le besoin était défini dans ce même dictionnaire comme une « aspiration naturelle et souvent inconsciente » (rapporté dans Le Goff, 1994 : 79), c’est-à-dire, un désir[8]. Olivier Le Goff identifie le moment historique où le confort matériel est devenu une forme sociale, une aspiration pour la société moderne française : lorsque, en 1842, dans le dictionnaire de l’Académie française, l’entrée « confort » passe à signifier le « bien-être matériel » et non plus le « réconfort ».

Vivre sans

Pour moi, le ciel de la nuit, qui s’assombrit, qui s’éclaircit, d’avoir ça au-dessus de la tête, c’est le plus beau plafond. Quand je voyage, je ne vais pas très loin mais je voyage, je n’ai pas besoin d’avoir des sous pour aller aux chambres d’hôtes, chez l’habitant, tout ça. Moi j’ai mon duvet, mon sursac contre l’humidité, et je dors.

Pendant ses vacances, Brig cherche à s’assurer cette expérience existentielle qui représente pour elle un vrai besoin : la nuit intégrale. Comme l’explique Razmig Keucheyan (2019 : 11), le développement accéléré de l’éclairage artificiel et du réseau électrique à partir des années 1950 est perçu comme l’un des plus grands bienfaits de la modernité, permettant d’intensifier le rythme de vie humain. Or, ce confort technique a en contrepartie un inconfort, la pollution lumineuse, responsable de graves nuisances écologiques.

De la même manière que Brig reconnaît ce besoin de nuit intégrale, elle ignore un bon nombre de besoins ressentis par la grande majorité des Français et considérés comme indices de leur « niveau de vie » : chauffer ou climatiser ses espaces de vie ; avoir un frigo, un téléphone portable ; acheter des vêtements neufs… Relativement à ces besoins et d’autres reconnus dans les sociétés contemporaines, elle préfère vivre sans, s’en passer. Brig présente cette aspiration profonde à la sobriété comme un trait inné de sa personnalité, allant au-delà des valeurs d’austérité qu’on lui a transmises dans son enfance marquée par l’après-guerre : « Je devais avoir neuf ans. Un jour que je rentrais de l’école, ma mère me dit : “il va falloir qu’on pense à vous faire vos chambres à coucher : un lit, une commode”. Et moi je lui ai répondu : “moi ce que je veux c’est un lit de feuilles sèches dans la brousse” », raconte-t-elle. Ses choix de sobriété trouvent également leur motivation dans une pensée contestataire forgée tout au long d’une carrière militante (Fillieule, 2003) – Mai 68, altermondialisme, Attac, réseaux de la décroissance, actions de désobéissance civile – qui a permis à Brig de développer une critique profonde de la modernité et du progrès technique.

« J’ai une grande chance de pas avoir besoin, c’est formidable », affirme Brig. Toutes les personnes auprès desquelles j’ai enquêté ne reconnaissent pas avoir connu ce peu de besoins matériels depuis leur plus jeune âge. Pour d’autres enquêtés, la socialisation familiale, une expérience de vie ou une prise de conscience sont à l’origine de la mise en place de contraintes permettant de réduire les besoins en confort.

Expérimenter l’inconfort

Dès son enfance, Émilie (30 ans, Vaucluse) baigne dans un milieu politisé vu l’engagement syndical de son père ; lorsqu’elle rentre à l’université, elle s’investit dans l’association Attac, en même temps qu’elle mène des études en économie sociale, aménagement et développement durable (bac + 5). Son mari, Matthieu (30 ans, Vaucluse), n’a pas de souvenirs de discussions politiques à la maison ; mais il a vécu, enfant, une forme de sobriété contrainte, un système de « récup’ et bidouille » résultant des difficultés financières de la famille, qui lui a fait prendre très tôt ses distances par rapport au consumérisme. Après des études universitaires dans le domaine des énergies renouvelables (bac + 3), Matthieu travaille comme économe de flux réalisant des diagnostics d’efficacité énergétique pour les collectivités.

À l’âge de 24 ans, Matthieu rencontre Charles (77 ans, Vaucluse), propriétaire d’un site de trois hectares, fortement intéressé par l’expérimentation de techniques d’efficacité et sobriété énergétiques, ainsi que par l’habitat participatif (Roux, 2014). Outre le grand mas où habitent trois différents groupes domestiques (Charles et son épouse ; une femme âgée seule ; et une femme quarantenaire avec sa fille), Charles a installé sur sa propriété une yourte rudimentaire qu’il souhaiterait aménager. Vivant en appartement dans une petite ville proche, Émilie et Matthieu ressentent le désir d’expérimenter un lieu et mode de vie plus frugal, en contact direct avec la nature. Ils décident d’emménager dans cette yourte, isolée par une fine couche de feutre et recouverte par une bâche, et se mettent d’accord avec Charles pour échanger le loyer contre des travaux d’amélioration.

Pendant la première année, ils habitent la yourte en « phase de test ». Le premier hiver, le couple se réveille le matin avec une température ambiante d’entre sept et dix degrés ; l’été suivant, ils réalisent des travaux d’isolation permettant d’améliorer le confort thermique. N’ayant pas de point d’eau à l’intérieur de la yourte, ils utilisent un évier placé dans le jardin pour faire leur vaisselle et prennent leur douche dans une cabine extérieure (photo 1). Mais ce système d’installation d’eau présente des inconvénients en hiver, où le circuit doit être purgé pour éviter d’abîmer les canalisations. Dans les mois froids, ils s’approvisionnent en eau chez Charles, en ramenant des seaux pour faire la vaisselle et en prenant parfois des douches chez lui — ce qui atteste de la complémentarité entre habitat léger et maisons viabilisées dans les alternatives rurales (Pruvost, 2024 : 397). Après cinq ans à faire cette « corvée d’eau », ils décident de réaliser des travaux pour installer un point d’eau à l’intérieur de la yourte. « Là, c’était la révolution », s’exclame Émilie. « Je suis quasiment sûre qu’on a vécu l’arrivée de l’eau courante… En ouvrant le robinet, c’était comme une magie, quoi. C’était une notion de confort moderne qu’on a redécouverte », explique-t-elle.

Après six années passées dans la yourte et en vue de l’arrivée du premier enfant, le couple déménage dans une maison en ville, qu’il achète avec les économies faites pendant les années sans contrepartie de loyer. « Je voulais pas élever mon enfant dans une dépendance à la voiture individuelle. Puis on va bientôt être trois, on voulait avoir plus d’espace », explique Émilie. Dans la nouvelle maison, le couple reproduit des aménagements testés dans l’habitat léger (isolation thermique maximale, toilettes sèches, compost, récupération d’eau de pluie, phytoépuration, jardin portager). « Ce qui reste de ces ans passés à la yourte, c’est la capacité de savoir faire avec peu », conclut Matthieu.

Photo 1

La yourte avec l’évier extérieur, seul point d’eau pendant les cinq premières années

S’imposer des contraintes

« Pendant quatre ans, j’étais avec un sac à dos de quarante litres ; j’avais une tente, un duvet et un matelas dedans », explique Sébastien (34 ans, Vaucluse). Pratiquant une culture de consommation et de travail « tout à fait conventionnelle » jusqu’à ses 28 ans, Sébastien décide un jour de quitter son travail d’ingénieur dans l’industrie automobile et de partir en voyage pour découvrir de nouveaux horizons et manières de vivre. En France et à l’étranger, il réalise de nombreuses expériences de bénévolat (WWOOFing, chantiers participatifs) où il apprend des savoir-faire manuels et se crée un réseau d’amis engagés dans la voie de la sobriété. Le voyage et le nomadisme lui montrent qu’il peut se contenter de peu, au niveau aussi bien matériel que financier. Sébastien pousse alors de plus en plus loin la limite des choses jugées superflues (plus besoin de voiture, de mutuelle, de carte bancaire, de téléphone), dans une expérience de dépouillement qu’il vit comme émancipatrice.

Ce mode de vie frugal lui permet aussi de ne pas retourner sur le marché du travail pendant un certain temps, en vivant des économies faites pendant ses années de salarié cadre ainsi que des allocations sociales. Lorsque Sébastien décide de reprendre une vie sédentaire, il s’installe dans la Drôme et, sur de courtes périodes, reprend un travail dans des centres industriels. Ce retour au monde productif et urbain a un fort impact sur ses habitudes de consommation. Pour réaliser ses déplacements domicile-travail, il achète une voiture et fait, en six mois, vingt-cinq mille kilomètres, s’apercevant qu’il utilise ce moyen de transport non seulement pour des trajets domicile-travail mais également pour parcourir les courtes distances qu’il faisait auparavant à vélo. Plus tard, quand il s’installe à Paris pour des raisons professionnelles, il observe également l’impact du milieu sur ses habitudes de consommation : plutôt que de faire sa cuisine, Sébastien opte souvent pour acheter des repas à emporter. « J’arrive pas à dire non. Moins de choses j’ai, mieux je me porte. Ma volonté n’est pas assez forte », conclut-il. La solution passe alors par se contraindre : ne pas avoir de voiture pour ne pas l’utiliser, ne pas prendre un travail urbain et déconnecté de ses valeurs pour ne pas mal consommer.

Diplômés de l’université d’Oxford en études économiques et politiques, Claudia et Amir travaillaient auparavant dans les finances et voyageaient régulièrement en avion depuis Londres aux quatre coins du monde. « On avait une réflexion morale, on n’était pas contents de ce qu’on faisait à Londres. On voulait vivre moins mal, faire des choses très simples et naturelles pour nos grands-parents ou arrière-grands-parents, mais qui ont été perdues dans le milieu urbain : avoir des poules, faire des conserves », explique Amir. Pour leur nouveau projet de vie plus écologique, ils s’installent à la campagne en France, dans un ancien mas à rénover, non raccordé aux réseaux d’eau (pas d’eau courante, pas d’égouts) et d’électricité. Ils développent alors eux-mêmes ces infrastructures, de la manière qu’ils estiment la plus écologique : récupération d’eau de pluie, installation de citernes, recyclage des eaux usées, installation de panneaux photovoltaïques, choix de matériaux et de techniques écologiques (photo 2). « Si on avait les facilités de l’électricité et de l’eau à la maison, on n’aurait pas fait tous les travaux qu’on a faits pour être plus économes. On apprend avec la contrainte. Il faut se mettre dans une situation où on n’a pas le choix », affirme Amir.

Photo 2

Panneaux photovoltaïques sur le toit et approvisionnement en eau chez un voisin lors des mois d’été

Adapter la culture matérielle au milieu

Dans son célèbre livre sur l’âge de pierre, Marshall Sahlins présente deux voies pour atteindre l’abondance : la voie « zen » (celle des chasseurs-cueilleurs) et la voie productiviste (celle du capitalisme industriel). Étant donné qu’« un petit nombre de personnes suffit à épuiser les ressources alimentaires disponibles à une distance commode du camp » (Sahlins, 1976 : 74), les chasseurs-cueilleurs acceptent de limiter leurs besoins matériels. Du fait de leur nomadisme, ces peuples n’accumulent pas d’objets et ne possèdent que ce qu’ils peuvent porter eux-mêmes d’un camp au suivant, la valeur des objets résidant dans leur caractère léger et portatif. La culture matérielle de ces peuples est ainsi déterminée par la contrainte de mobilité, qui dérive quant à elle de l’acceptation de la loi des rendements décroissants du milieu.

La culture matérielle des personnes engagées dans des modes de vie sobres n’est pas semblable à celle des peuples chasseurs-cueilleurs : étant pour la plupart sédentaires, le critère qu’elles utilisent pour évaluer leur consommation n’est pas le caractère léger et portatif des objets. Mais les deux cultures matérielles partagent le fait de viser une adaptation durable à leur environnement, idée complètement absente dans la société moderne capitaliste qui cherche à adapter le milieu naturel aux besoins sociaux. Comme chez les chasseurs-cueilleurs, l’adaptation durable à l’environnement chez les praticiens de la sobriété – l’acceptation de la contrainte de la finitude des ressources – donne lieu à la création de critères spécifiques d’évaluation de la production/consommation.

Compter, donner de la valeur

« Ce n’est pas parce que ce n’est pas cher qu’il faut acheter. C’est un rapport aux choses qui n’est pas en fonction du prix », explique Brig, défiant, comme d’autres enquêtés, la logique de maximisation économique capitaliste (M. Weber, 2009). Inspirés par des systèmes de comptabilité alternatifs comme celui de l’empreinte écologique[9] ou carbone[10], les adeptes de la sobriété évaluent au quotidien leurs actes économiques en fonction de leur valeur monétaire (le prix) mais également de leur valeur environnementale, prenant en considération les coûts énergétiques et environnementaux associés à chaque choix.

Pour appuyer cette comptabilité, certains enquêtés ont recours à des systèmes de calcul et de mesure assez sophistiqués. Maîtrisant par sa profession des techniques pointues de suivi de consommation, Matthieu met en place un système de suivi mensuel des consommations de bois de chauffage (une balance pèse chaque panier de bois rentré, en intégrant une correction climatique), des compteurs individuels pour chaque poste électrique dans sa yourte (frigidaire, éclairage, poste informatique et électroménager) et un suivi de la consommation de carburant pour les déplacements. Matthieu compare alors ces différents postes de consommation en prenant en compte le pouvoir calorifique de chaque énergie (bois, électricité, essence) et découvre que la consommation énergétique due à l’automobilité est considérablement plus importante (cinq fois plus) que la consommation d’énergie au sein même du logement. Le couple cherche à réduire ce levier de consommation en mettant en place du covoiturage avec une villageoise : ils sont donc trois dans la voiture pour réaliser les 30 km par jour des déplacements domicile-travail. Mais l’empreinte carbone liée aux déplacements et, plus largement, la dépendance à la voiture caractéristique du milieu rural finissent par orienter le choix résidentiel du couple vers un cadre de vie urbain.

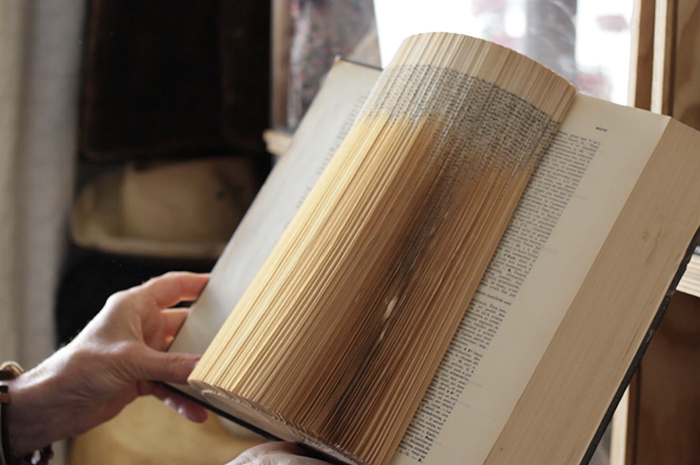

Pour d’autres enquêtés, les calculs prennent une forme nettement plus simple. Christelle et Loïc (38 ans, Vaucluse) décident d’autoconstruire leur maison avec du bois, de la paille et de la terre de proximité parce que ces matériaux ont un coût énergétique et un impact écologique faibles. « On n’a pas choisi la paille pour économiser de l’argent, on ne s’est même pas posé la question. C’était par choix politique, éthique, écologique », explique Loïc. La pratique des freegans et récupérateurs du panel d’enquêtés va aussi dans le sens de la réduction des coûts énergétiques de leur consommation : en récupérant et en requalifiant des aliments et objets abandonnés, ils réduisent les coûts énergétiques collectifs de leur traitement en même temps qu’ils évitent la production de nouveaux biens. D’ailleurs, ce souci du non-gaspillage énergétique pousse souvent les récupérateurs à encombrer leurs espaces de vie avec des objets et aliments qu’ils aspirent à transformer ou donner, ces gestes faisant preuve d’une « morale de l’appropriation des choses et de l’allongement de leur durée de vie » (Corteel, 2019). C’est cette morale de l’appropriation qui a conduit Brig à plier les pages des vieux livres dont elle ne voulait pas se débarrasser sans essayer d’en faire quelque chose (photo 3), ce qui est par la suite devenu son métier d’artiste.

Photo 3

C’est le matériau de base qui m’a appelée à en faire quelque chose. Et ça allie tout, quoi, le concept de n’utiliser aucune machine, seulement mes mains. De ne pas avoir à acheter la matière première. D’être dans une économie qu’on dit de recyclage. Ce travail reflète ce que je pense par rapport à la technique, aux matériaux.

Brig

Satisfaire ses besoins

Dans les récits de voyageurs du xixe siècle, Sahlins remarque aussi une certaine nonchalance chez les chasseurs-cueilleurs. « Ils affectionnent pendant quelques heures, par curiosité, les choses précieuses qui leur sont offertes, après quoi ils les laissent étourdiment se détériorer dans la boue », raconte un missionnaire à propos des populations de la Terre de Feu (Sahlins, 1976 : 51). Sahlins[11] explique ce comportement par le système sociotechnique de ces peuples : les moyens de production (les outils et les ressources) et les savoir-faire (les techniques) étant partagés par tous, les chasseurs-cueilleurs savent qu’ils pourront remplacer ou réparer leurs outils et objets en cas de perte ou de casse.

J’étais moi-même surprise d’observer dans la famille de Amir et Claudia une certaine nonchalance envers leurs objets, notamment de la part des enfants de cinq et huit ans, qui ont pour habitude de jouer à la bataille sur le capot et la toiture de la voiture (dont toute la carrosserie est absolument rayée) et manipulent souvent les objets et les outils de façon assez brusque, en les laissant tomber par terre. J’ai demandé aux parents une explication pour ce comportement qui me paraissait quelque peu contradictoire avec leur souci écologique et le fait d’acheter des produits de bonne qualité pour qu’ils durent le plus possible. J’ai reçu comme réponse qu’ils tiennent seulement à la valeur d’utilité (et non à la valeur esthétique) des choses et que, ayant appris à réparer leurs objets et outils, et appris aux enfants à le faire, ils ne craignent plus la casse.

L’union du consommateur et du producteur, grâce à un système technique démocratique (Mumford, 2021) ou convivial (Illich, 1973), a comme résultat le fait que chacun sait fabriquer – ou, tout au moins, réparer – les ustensiles dont il a besoin. Produire ses outils et ses moyens de subsistance serait donc la clé pour devenir autonome mais aussi pour atteindre la « norme du suffisant », affirme André Gorz (1992). Car dans l’autoproduction, chaque producteur peut soupeser efforts et réconfort, peines et plaisirs, et définir ce qui est suffisant pour lui. Or, cette union entre le consommateur (celui dont le besoin est satisfait ou cherche à l’être) et le producteur (celui qui fournit l’effort pour satisfaire le besoin) a été rompue lors de la consolidation du capitalisme industriel. À ce moment-là, les procédés de production ont été parcellisés, standardisés et assignés aux travailleurs par secteur et fonction, donnant lieu à l’organisation hétéronome du travail (Gorz, 2014). Aussi bien dans l’usine que dans l’organisation du monde social, cette spécialisation du travail fait diminuer les capacités et les savoirs propres à chaque individu, c’est-à-dire, son autonomie.

S’approprier le temps et les compétences

Dans les années passées à aménager la yourte, Matthieu confirme l’importance de la débrouille, du travail manuel et de l’autonomie : « Effectivement, on veut tous avoir un peu d’argent, mais il y a aussi au prix de quels efforts. Parce que si on gagne beaucoup d’argent, c’est qu’on y passe beaucoup de temps, donc on n’a pas le temps pour faire des choses qu’on aurait pu faire soi-même et on est obligé d’acheter des services ou des choses », explique-t-il. Dans leur vie antérieure, Amir et Claudia ont connu un emploi du temps très chargé qui leur laissait peu de temps pour vivre leur quotidien domestique. De ce vécu ainsi que de leur connaissance du fonctionnement de l’engrenage économique, ils parviennent au constat que l’argent ne représente qu’une illusion de liberté. « Si on ne sait rien faire – cultiver la terre, trouver du bois pour le chauffage, construire la maison, éduquer ses enfants ; si on délègue tout ça –, il faut avoir de l’argent pour tout », explique Amir.

Comme la critique du confort, la critique du travail dans l’économie capitaliste amène les individus à souhaiter s’en passer ou diminuer leur participation. Ils investissent alors leur temps dans des formes de travail autonome (Gorz, 2014). L’autoproduction d’énergie, de nourriture, de l’habitat, d’outils et d’objets, ainsi que leur récupération et recyclage, permettent aux personnes de satisfaire, directement, leurs besoins, en réduisant le recours au marché de biens et services (pas/moins besoin d’acheter) et au marché du travail (pas/moins besoin de travailler pour pouvoir consommer). Ces activités de production de la subsistance sont souvent vécues par les enquêtés comme sources d’apprentissages, de jouissance et d’expérimentation émancipatrice (Guien et Ramirez, 2017), chamboulant la distinction majeure entre plaisir et travail propre à l’économie capitaliste industrielle (F. Weber, 1989).

Violaine (30 ans, Vaucluse) mène une vie semi-nomade dans un camion, qu’elle bricole et aménage. « Je trouve ça tellement gratifiant de faire les choses soi-même. Parfois je regarde sur internet les techniques, des fois j’apprends avec les gens. Je fais des expériences », explique-t-elle. En récupérant des aliments et objets dans les rues de Paris, Jeanne apprend des techniques de réparation d’objets et de préparation d’aliments ainsi qu’elle acquiert des connaissances empiriques sur le marché de la grande distribution. Glaneuses et grappilleuses, en ville et à la campagne, Jeanne et Violaine ont également développé des techniques corporelles et sensorielles pour attraper et évaluer les aliments qu’elles récupèrent (photo 4). Lors de l’autoconstruction de leur maison en terre-paille, Christelle et Loïc, ainsi que les nombreux bénévoles qui participent aux chantiers participatifs, apprennent beaucoup sur les matériaux et les techniques de construction, ainsi que sur le vivre-ensemble. Outre les notions et techniques de rénovation, jardinage, production énergétique et alimentaire, le projet d’autonomie de Amir et Claudia les amène à (ré)apprendre des savoirs pour les transmettre à leurs enfants dans le cadre de l’école à la maison.

Photo 4

Fouille dans une benne placée en face d’un supermarché pour récupérer des aliments encore consommables

Adopter la sobriété : défis et limites

L’analyse présentée ci-dessus laisse entrevoir un ensemble de significations et de valeurs communes aux différentes démarches de sobriété étudiées, qui s’opposent à celles dominant dans la culture capitaliste. Pour le dire dans les termes de Cornelius Castoriadis (1975 : 219) : par rapport à l’« institution capitaliste », l’imaginaire « instituant » de la sobriété définit autrement « ce qui vaut » et « ce qui ne vaut pas », « ce qui importe » et « ce qui n’importe pas ». Les praticiens de la sobriété comptent différemment, empruntant un registre de comptabilité différent de celui de la seule valeur monétaire (le prix). Dans l’évaluation de la consommation, ils comptabilisent les coûts environnementaux (des peines) ; dans l’évaluation du travail, ils prennent en compte les expériences et savoir-faire acquis (des plaisirs). J’ai dénommé morale de la sobriété l’ensemble de principes utilisés par les praticiens de la sobriété pour évaluer leurs actes : l’adaptation durable au milieu, la limitation des besoins, la satisfaction autonome des besoins.

La mise en acte des principes

S’imposer des contraintes, apprendre du dépouillement et réaliser des calculs aident les personnes à faire correspondre leurs actes à leur morale. Les principes guidant les comportements vertueux se veulent absolus, mais leur mise en pratique au sein d’une société capitaliste ne permet que rarement une réalisation intégrale. Dans la pratique, on négocie, on arbitre, on priorise, on concède et on renonce. La mise en acte de la morale de la sobriété pose de nombreux défis à ses adeptes.

Parfois un choix vertueux entraîne un acte volontaire non vertueux (Aristote, 2014 : livre III). Brig a enlevé le ballon d’eau chaude chez elle pour réduire sa consommation en eau et en électricité ; mais elle prend maintenant ses douches chaudes quand elle va à la piscine municipale. Amir et Claudia réalisent un projet d’apprentissage de l’autonomie, optant à chaque fois pour les solutions qu’ils jugent les plus écologiques ; mais leurs ressources financières proviennent du secteur le plus immoral du système capitaliste, l’économie des finances. Christelle et Loïc décident d’autoconstruire une maison en terre-paille en milieu rural pour utiliser des matériaux locaux et naturels. Mais le fait de résider à la campagne, où le réseau de transport en commun est déficitaire, rallonge les déplacements en voiture de Christelle, qui fait des centaines de kilomètres par semaine pour se rendre sur ses lieux de travail.

Parfois les désirs ou besoins ressentis par la personne prennent le dessus par rapport aux coûts environnementaux lors de l’évaluation des options. Au moment où il construit sa maison, Loïc rêve de ne pas se raccorder au réseau électrique et d’avoir une seule prise électrique à la maison ; il changera finalement d’avis et optera pour un confort technique normal en se connectant au réseau électrique et en installant des prises dans toutes les pièces de la maison. Prendre l’avion constitue un interdit pour certains membres du panel d’enquêtés ; mais d’autres y ont recours pour rendre visite à la famille ou partir en voyage. Tous les enquêtés sont conscients de l’empreinte environnementale du numérique ; mais même s’ils acquièrent les appareils technologiques selon des critères de consommation sobres (privilégier la récupération, l’achat d’occasion, la durabilité et la réparation) et mettent en place les « bonnes pratiques » du numérique (e-cleaning, moteurs de recherche green), ils sont assez gourmands en consommation numérique — et ce d’autant plus que c’est souvent sur Internet qu’ils apprennent les techniques de sobriété qui les rendent plus autonomes.

Enfin, certains actes de consommation non vertueux sont involontaires. Lorsque les individus croient faire des choix vertueux, le caractère illisible de la production et de la distribution globales les fait agir parfois à l’encontre de leurs principes. Amir donne un exemple de sa contribution involontaire à la création de déchets électriques et électroniques : en choisissant le modèle le plus économe en consommation énergétique d’une pompe à eau, il en a acheté une avec une puce électrique intégrée qui est tombée rapidement en panne en contact avec l’eau[12].

L’accès à la sobriété

Il existe une grande diversité de formes de mise en pratique de la contrainte de la finitude des ressources : en fonction des dispositions et des aspirations sociales mais aussi du lieu de résidence et des moyens financiers, les personnes mettent en oeuvre des stratégies diverses pour réduire leur consommation et son impact. L’autoproduction comme moyen de subvenir à ses besoins est possible à condition de résider en milieu rural, ce qui procure l’accès à la terre et, par là, à la production de la nourriture et de l’énergie, à la construction de l’habitat, à la récupération et au stockage de l’eau de pluie, au traitement des matières et eaux usées, tout ce qui permet de contrôler davantage son impact environnemental. Les personnes vivant en ville, et en particulier en appartement, sont bien plus contraintes en ce qui concerne la prise en charge de leur subsistance, leurs actions de sobriété se limitant aux pratiques de consommation alternatives (récupération d’invendus, achat de deuxième main, recyclage, achat en circuit court, etc.), favorisées par la culture de surconsommation des centres urbains.

Ces pratiques de production ou d’obtention de moyens de subsistance, qui rendent les personnes plus autonomes et leur mode de vie plus écologique, peuvent ou non être accompagnées d’un engagement collectif visant à changer le système social en place. Certaines personnes s’engagent dans des associations, collectifs ou mouvements sociaux pour critiquer la société de croissance et promouvoir l’imaginaire de la sobriété. D’autres enquêtés embrassent une vision proche du survivalisme (Vidal, 2018), cherchant le désengagement avec le reste de la société et le repli sur le groupe domestique. Ces orientations politiques divergentes des praticiens de la sobriété sont palpables dans le choix d’éducation des enfants, les uns optant pour l’école à la maison (« on veut leur apprendre les expertises pour gérer un monde où les ressources seront très limitées », explique Amir), les autres défendant l’intégration par l’école publique (« ce qui est important est d’être dedans, de s’impliquer pour essayer que nos convictions soient prises en compte », affirme Émilie).

Outre ces écarts importants dans la mise en oeuvre de la sobriété, il reste la question fondamentale de son accessibilité pour un spectre large de la population, aussi bien du point de vue pratique (disponibilité de temps, de lieu, de capital) que symbolique (disponibilité de compétences et connaissances, désirabilité, capacité de s’écarter des normes majoritaires). Qu’en est-il alors de la réplicabilité des démarches de sobriété, de l’adhésion d’un spectre large de la population à son imaginaire et de l’adoption de ses techniques ? La description des pratiques et trajectoires de sobriété proposée dans cet article montre à quel point ces démarches sont chronophages, notamment au moment de l’apprentissage et de la mise en place des techniques. Certains enquêtés obtiennent ce temps grâce à l’arrêt partiel ou total d’un travail professionnel fortement rémunérateur, qui permet de construire un capital ou d’assouvir ses besoins économiques en travaillant à temps partiel. Il va sans dire que cette flexibilité dans les choix économiques n’est pas donnée à l’ensemble de la population, et que le groupe de personnes des classes moyenne et supérieure à fort capital culturel enquêtées n’est pas représentatif de la population française[13].

Toutefois, il existe une certaine hétérogénéité sociale dans les trajectoires de sobriété, dont une bonne partie réside dans la restriction des besoins en confort et dans l’intensification du travail de subsistance (Pruvost, 2024 : 359 ; Ramirez, 2021 : 78). Plus encore que sur le plan matériel, c’est peut-être sur le plan aspirationnel que se situe le principal obstacle à la dissémination des pratiques de sobriété, étant donné la prégnance dans les choix de la vie quotidienne des valeurs modernes telles que le confort et la liberté (Ramirez, Sigrist et Grison, 2023). Aussi, l’argument de la sobriété est souvent perçu par les classes populaires comme une aspiration élitiste des catégories sociales supérieures, qui oublient trop souvent les appuis sociaux et économiques qui rendent possibles leurs choix écologiques (Comby, 2024). Il reste alors du chemin à parcourir sur la voie de la sobriété.

Appendices

Notes

-

[1]

La notion a par exemple fait l’objet du programme de recherche « Sobriétés » (Virage-énergie/CERAPS/TVES) dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui a donné lieu à la publication collective Sobriété énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles (Villalba et Semal, 2018).

-

[2]

La sobriété énergétique est incorporée en 2015 dans la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’ADEME (Agence de la transition écologique) en faisait déjà usage dans les années 2010, tel que le montre le financement par l’organisme du programme de recherche « Sobriétés » mentionné ci-dessus.

-

[3]

C’est à l’association négaWatt qu’on doit la première conceptualisation du terme. Dans son scénario énergétique de 2011, l’association propose d’éliminer presque entièrement la dépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles, à travers un triple effort de sobriété (« tout d’abord »), d’efficacité (« ensuite ») et de renouvelabilité énergétiques (« enfin »). À la différence de l’efficacité énergétique, inscrite dans une perspective d’innovation technique, la sobriété énergétique suppose d’« interroger nos besoins puis [d’]agir à travers les comportements individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie » (Association négaWatt, 2013. : 3).

-

[4]

Dès les années 1990, les idées autour de la sobriété et la décroissance sont diffusées dans des revues militantes, essais philosophiques et travaux académiques. L’apparition des revues écologiques Silence (1982) et Casseurs de pub (1999) et du journal La décroissance (2004) – qui prennent le relais des revues militantes des années 1970 telles que La Gueule ouverte ou le supplément Le Sauvage –, ainsi que de Passerelle Éco (1999) ou L’écologiste (2000) permet la diffusion d’informations relatives à la sobriété et à l’autonomie écologique. La diffusion de la pensée de Pierre Rabhi, à travers la publication de Vers la sobriété heureuse (2010) et la fondation du mouvement Colibris, rencontre un public intéressé par sa critique du progrès et son appel au retour à la nature. Dans le milieu académique engagé, des oeuvres de Serge Latouche et Paul Ariès, entre autres, prolongent le plaidoyer pour la décroissance initié par Ivan Illich, André Gorz et Nicolas Georgescu-Roegen. Enfin, de nombreux films documentaires engagés proposant une critique du progrès moderne et mettant en valeur les alternatives concrètes voient le jour : Solutions locales pour un désordre global (Coline Serreau, 2010), Sacrée Croissance ! (Marie-Monique Robin, 2014), L’urgence de ralentir (Philippe Borrel, 2014), En quête de sens (Nathanaël Coste et Marc de la Menardière, 2014), Demain (Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015), entre autres.

-

[5]

Le panel d’enquêtés était composé de quatre individus habitant Paris, un couple habitant le Val-de-Marne et quatre couples et deux individus habitant le Vaucluse, leurs âges allant de 26 à 77 ans (avec une forte représentation des personnes dans la trentaine). En plus de ces démarches de sobriété domestique, j’ai observé un certain nombre d’expériences collectives d’organisation de la sobriété : une démarche municipale dans le Val-de-Marne, une coopérative de consommateurs à Paris, une initiative anti-gaspillage dans un collège de la Seine-Saint-Denis, des chantiers participatifs, un site de vie collective et des initiatives dans un village du Vaucluse.

-

[6]

Avec les premiers résultats de cette enquête filmée, j’ai écrit le documentaire Les nouveaux modernes (2016, 45 minutes), projeté dans les lieux d’enquête ainsi que dans d’autres milieux (festivals de cinéma, évènements scientifiques et culturels, etc.). Le film est visionnable en libre accès sur des plateformes et diffuseurs en ligne (YouTube, Imago) ainsi que sur mon site web (https://paravioleta.wixsite.com/photo). Certains des enquêtés présentés dans cet article apparaissent dans le film ; pour le reste des enquêtés, leurs prénoms ont été anonymisés.

-

[7]

Tout l’objet de l’ethnocomptabilité est de rendre compte de ces multiples manières de compter et d’évaluer. Géneviève Pruvost mène ce travail rigoureux d’ethnographie ethnocomptable sur une population d’alternatifs ruraux menant un mode de vie écologique radical (Pruvost, 2024). Malheureusement, j’ai pris connaissance tardivement de la méthode ethnocomptable, au moment où mon travail de terrain était clôturé, ce qui m’a empêchée de mettre en place un dispositif de collecte systématique de ces données (quantités de temps, d’argent, de ressources, etc). Aussi, le dispositif filmique de l’enquête m’occupait déjà fortement, rendant difficile l’ajout d’autres dispositifs de collecte de données.

-

[8]

Selon Freud, si le besoin peut trouver satisfaction dans un objet approprié, le désir, lui, ne peut être satisfait réellement par le sujet que de manière provisoire ou indirecte – c’est plutôt dans les représentations imaginaires qu’il peut s’accomplir (rapporté dans Le Maître, 2004 : 24-27).

-

[9]

Mesuré en « hectares globaux » et calculé en fonction de la consommation (et non de la production) de chaque pays, cet indice propose une estimation des ressources matérielles et énergétiques que les activités humaines prélèvent sur la nature en termes d’extraction et d’assimilation de déchets (Boutaud et Gondran, 2009).

-

[10]

L’empreinte carbone est l’empreinte écologique due à la consommation d’énergies fossiles, mesurée en fonction des surfaces bioproductives nécessaires pour capturer les gaz à effet de serre (GES).

-

[11]

Sahlins cherche à contribuer à la critique marxiste des besoins. Dans son livre, il reprend les analyses d’André Gorz (il cite son livre Le socialisme difficile) et d’autres critiques marxistes, pour dénoncer la dynamique capitaliste de création et privation de besoins marchands. Il reprend aussi les analyses de Karl Polanyi sur la rareté : les besoins étant illimités, la rareté s’institutionnalise dans la société capitaliste.

-

[12]

Voici le récit d’Amir : « La pompe n’a pas besoin d’une carte circuit pour fonctionner, mais ils l’ont installée pour permettre toutes ces petites fonctions côté marketing qui paraissent très écologiques. Dès que la carte est grillée, tu l’envoies à Leroy-Merlin, mais eux ils s’embêtent pas à réparer des milliers de cartes, donc ils ont une charte avec le fournisseur qui dit « s’il y a un retour pour défaut électrique, vous me remplacez la pompe ». Ensuite le fournisseur a un contrat avec son assureur qui dit que chaque année il lui donne une somme pour remplacer des pompes qui ne marchent plus parce que la carte électronique ne marche plus. Ensuite tout ça est fabriqué en Chine. Et la différence dans le coût de fabrication en termes de carbone et ressources entre deux pompes est mille fois plus grande que la différence en consommation électrique entre une pompe traditionnelle et une pompe avec une puce. »

-

[13]

Le recrutement des enquêtés en milieu rural a été réalisé via le réseau d’interconnaissance de deux personnes de mon entourage. Un biais dans la construction du panel subsiste alors : les individus témoignant de trajectoires migratoires ville-campagne et étranger-France, ainsi que d’un fort capital culturel sont surreprésentés. J’ai rencontré plus tardivement sur ces lieux des personnes également engagées dans des démarches de sobriété, avec des profils sociologiques plus proches de la population rurale étudiée par Pruvost (2024).

Bibliographie

- Adorno, Theodor. 2008. « Thèses sur le besoin », Mouvements, 54 : 13-18.

- Aristote. 2014. Éthique à Nicomaque. [s. v.], Les Échos du maquis.

- Arnsperger, Christian et Dominique Bourg. 2014. « Sobriété volontaire et involontaire », Futuribles, 403. https://www.futuribles.com/sobriete-volontaire-et-involontaire/. Page consultée le 16 octobre 2024.

- Association négaWatt. 2013. Scénario négaWatt 2011. Dossier de synthèse mis à jour en juillet 2013. https://www.negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt-2011_dossier-de-synthese.pdf. Page consultée le 16 octobre 2024.

- Boutaud, Aurélien et Natacha Gondran. 2009. L’empreinte écologique. Paris, La Découverte.

- Castoriadis, Cornelius. 1975. L’institution imaginaire de la société. Paris, Éditions du Seuil.

- Cézard, Florian et Marie Mourad. 2019. Panorama sur la notion de sobriété. Définitions, mises en oeuvre, enjeux. Rapport final. ADEME.

- Comby, Jean-Baptiste. 2024. Écolos mais pas trop… Les classes sociales face à l’enjeu environnemental. Paris, Raisons d’agir.

- Corteel, Delphine. 2019. Débrouilles péricapitalistes. Récupération, autonomie et politique de joie de vivre. Mémoire d’habilitation à diriger des recherches en sociologie, Institut d’études politiques de Paris.

- Cottereau, Alain. 2016. « Ne pas confondre la mesure et l’évaluation : aspects de l’ethnocomptabilité », Revue des politiques sociales et familiales, 123 : 11-26.

- Fillieule, Olivier. 2003. « Devenirs militants », Sciences humaines, 144 : 26.

- Gorz, André. 1992. « L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation », Actuel Marx, 12, 2 : 15-29.

- Gorz, André. 2014. Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique. Paris, Gallimard.

- Guien, Jeanne et Violeta Ramirez. 2017. « Travailler à consommer. Expérimentation et émancipation dans les pratiques de consommation alternative », Terrains & travaux, 31, 2 : 45-62.

- Keucheyan, Razmig. 2019. Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme. Paris, La Découverte.

- Le Goff, Olivier. 1994. L’invention du confort. Naissance d’une forme sociale. Lyon, Presses universitaires de Lyon.

- Le Maître, Barbara. 2004. Entre film et photographie. Essai sur l’empreinte. Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes.

- Marcus, George. 1995. « Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review of Anthropology, 24 : 95-117.

- Mauss, Marcel. 2021. Les techniques du corps. Paris, Payot & Rivages.

- Mumford, Lewis. 2021. Technique autoritaire et technique démocratique. Saint-Michel-de-Vax, La Lenteur.

- Illich, Ivan. 1973. La convivialité. Paris, Éditions du Seuil.

- Pruvost, Geneviève. 2013. « L’alternative écologique. Vivre et travailler autrement », Terrain, 60 : 36-55.

- Pruvost, Geneviève. 2024. La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte. Paris, La Découverte.

- Ramirez, Violeta. 2021. Imaginer et expérimenter la sobriété énergétique. Ethnographie filmique des choix d’autonomie écologique. Thèse de doctorat en Arts du Spectacle-Cinéma, Université Paris Nanterre.

- Ramirez, Violeta, Marie Sigrist et Élise Grison. 2023. « De la prégnance de l’automobile à la perception de ses limites. Une étude ethnographique du choix modal en territoires peu denses en France », Flux, 134, 4 : 50-67.

- Roux, Nicole. 2014. « Habiter autrement, un autre rapport au temps », Écologie & politique, 48, 1 : 37-47.

- Rugy, Anne de. 2018. « Vouloir le déclassement ? De la critique des hiérarchies professionnelles à la critique de l’ordre économique », Politiques de communication, 10 : 125-157.

- Sahlins, Marshall. 1976. Âge de pierre, âge d’abondance. Paris, Gallimard.

- Taguieff, Pierre-André. 2001. Du progrès. Paris, Librio.

- Vidal, Bertrand. 2018. Survivalisme : Êtes-vous prêts pour la fin du monde ? Paris, Arkhê.

- Villalba, Bruno et Luc Semal (dir.). 2018. Sobriété énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles. Paris, Quae.

- Weber, Florence. 1989. Le travail à côté. Étude d’ethnographie ouvrière. Paris, INRA-EHESS.

- Weber, Max. 2009. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris, Flammarion.

List of figures

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4