Abstracts

Résumé

Cet article s’intéresse aux espaces intermédiaires présents au Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal ainsi que dans l’oeuvre Le regard perçant (2003) de Richard Robertson. Il s’agit de mettre en lumière les nombreuses dynamiques relationnelles en circulation dans les territoires afin d’explorer les mémoires et les marques culturelles qu’y ont laissées les nations autochtones depuis plus de 10 000 ans.

Abstract

This article examines the intermediary spaces present in the First Nations Garden at the Montreal Botanical Garden as well as in Richard Robertson’s mural Le regard perçant (2003). The aim is to highlight the relational dynamics specific to those territories in order to explore the memories and cultural marks that Indigenous nations have been creating there for more than 10,000 years.

Article body

Bien que de plus en plus discuté dans la sphère publique canadienne, le projet de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits est encore loin d’être achevé[1]. Les conditions de vie des Autochtones au Canada sont, en effet, bien en deçà, en moyenne, de celles du reste de la population[2]. Sébastien Grammond dénonce à ce propos l’incohérence et l’hypocrisie de certaines modalités de la Loi sur les Indiens, laquelle refuse toujours aux bandes la gestion de certaines ressources présentes dans la réserve ou sur les territoires ancestraux, gestion confiée au ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, alors même que le consentement de la bande n’est pas toujours requis pour que celui-ci concède des droits d’exploitation à des tiers[3]. Il en découle notamment que, si les impacts environnementaux négatifs liés à l’exploitation intensive des ressources naturelles touchent beaucoup plus directement et durement les communautés autochtones du pays et leurs territoires ancestraux, ce ne sont pas pour autant elles qui en tirent majoritairement profit[4]. C’est dans ce contexte sociopolitique et économique que s’inscrivent les revendications territoriales des Autochtones du Québec. La réconciliation étant un processus d’engagement qui implique de développer des moyens de communication et de compréhension interculturels, la société québécoise doit prendre acte de sa responsabilité, écouter et agir. À ce propos, Sylvie Vincent soutient que c’est « sur le plan de leurs droits à un territoire qui est le même et où s’enracine l’identité tant des uns que des autres » que se trouve le principal noeud des conflits entre Québécois et Autochtones[5]. Pour les uns comme pour les autres, c’est donc à travers le territoire que doit être réfléchi l’avenir. Pour amorcer ce dialogue et parvenir à une compréhension mutuelle, Willie Ermine, de la Première Nation de Sturgeon Lake, professeur à l’Université des Premières Nations du Canada, suggère d’ouvrir et de cultiver ce qu’il nomme des « espaces éthiques » (ethical space) :

The “ethical space” is formed when two societies, with disparate worldviews, are poised to engage each other. It is the thought about diverse societies and the space in between them that contributes to the development of a framework for dialogue between human communities[6].

Il s’agit d’espaces qui non seulement permettent de multiplier et de « déplacer nos perspectives » (shifting our perspectives), mais qui nécessitent inévitablement, insiste Ermine, un engagement[7].

Inauguré en 2001 à l’occasion de la célébration du 300e anniversaire de la Grande Paix de Montréal, le Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal a une vocation similaire. Par l’entremise des cultures, des expériences et des connaissances des nations autochtones, son mandat vise à sensibiliser les visiteurs à leurs réalités, de même qu’à la nécessité de développer et d’entretenir un dialogue respectueux et une relation harmonieuse avec la nature[8]. Ainsi, si, comme le soutient Augustin Berque, les paysages et les jardins ont la faculté et la fonction de convoquer et d’activer la mémoire de nos expériences individuelles, culturelles et collectives toutes à la fois[9], le Jardin des Premières-Nations offre un terrain idéal pour favoriser la rencontre entre les cultures. En présentant une nature qui évoque, chez certains visiteurs, en plus d’une mémoire collective, bien souvent aussi des souvenirs personnels et intimes, le Jardin des Premières-Nations ouvre sur des espaces qui s’étendent au-delà du Jardin botanique. Ce jardin, le plus vaste des jardins thématiques du Jardin botanique, présente les trois principaux écosystèmes forestiers du Québec. Le réseau de sentiers qui sillonnent ses 25 000 mètres carrés permet aux visiteurs d’appréhender et de s’engager dans l’espace à la manière des déplacements saisonniers qu’effectuaient traditionnellement les nations autochtones sur le territoire[10]. Ces trajets, répétés durant des milliers d’années, ont laissé de nombreuses marques culturelles, visibles et invisibles, sur le territoire et dans sa mémoire. Dès lors, les déplacements sont compris comme autant d’empreintes transversales, en ce sens qu’ils s’inscrivent et croisent les différents espaces que contiennent les territoires. Le jardin met ainsi en lumière les relations obliques qui le composent et qui circulent entre la matérialité du territoire et les espaces intermédiaires. En langue crie, ces espaces se nomment tawâyihk, « the “elusive spaces between entities”[11] ». Les langues autochtones, soutient France Trépanier, racontent les territoires. Elles témoignent et portent en elles la mémoire des relations qui existent entre les êtres et les territoires. Ainsi, l’utilisation même du terme tawâyihk participe activement à la réflexion. Il met en lumière les dynamiques spatiales transversales qui circulent au sein du Jardin des Premières-Nations. Trépanier dénonce d’ailleurs l’inaction et l’inintérêt du Canada envers ces langues ancestrales qui, pourtant, contiennent des savoirs précieux et essentiels : « Why does Canada as a nation still undervalue the relevance of Indigenous linguistic knowledge that could benefit the relationship to the land on which all Canadians live [12] ».

La première partie du présent article consiste à souligner les caractéristiques spatiales et ontologiques du Jardin des Premières-Nations qui participent à remettre en question l’opposition entre nature et culture au sein même des territoires québécois. La deuxième partie se penche plus précisément sur l’idée du déplacement comme manière de cultiver culturellement les territoires. En effet, les traces laissées par les nations autochtones ont imprégné non seulement la matérialité du territoire — le territoire géographique —, mais également sa mémoire. Il s’agit donc d’envisager les déplacements, les trajets, comme une forme de communication transversale avec le territoire et les différents espaces qui le composent. La troisième partie de l’article s’attarde plus spécifiquement aux perspectives obliques adoptées par l’oeuvre Le regard perçant de l’artiste innu Richard Robertson. Exposée au Jardin des Premières-Nations en 2003, cette murale inaugure le concours Oeuvre murale éphémère du Jardin des Premières-Nations, lancé par Sylvie Paré, agente culturelle du Jardin. Elle sera suivie de onze autres murales d’artistes autochtones au cours des quatorze années suivantes. À travers un réseau de regards, l’oeuvre de Robertson illustre les différentes dynamiques relationnelles ainsi que les marques culturelles et mémorielles laissées par les nations autochtones sur les territoires depuis plus de 10 000 ans.

L’approche intermédiale, en ce qu’elle s’intéresse aux espaces de jonction et intermédiaires au sein desquels les relations et les expériences se tissent, offre un cadre d’analyse pertinent. Elle permet de penser le Jardin des Premières-Nations dans la complexité de ses ontologies spatiales, mais également en adéquation avec les ontologies relationnelles des nations autochtones. Éric Méchoulan, professeur de littérature et fondateur de la revue Intermédialités, suggère que ce dont il est implicitement question dans ce champ de recherche « est le fait général de mettre en relation des façons de relier, des modes de transmission ou de communication, des manières d’inscrire ou de tracer des expériences[13] ». L’intermédialité s’intéresse, poursuit-il, aux liens qui se trouvent dans les entre-espaces, elle porte attention « à ce qu’on ne perçoit guère : ce qui loge entre les phénomènes[14] ». On touche ici à l’une des questions centrales concernant l’espace des jardins, car, comme le soulignent Hervé Brunon et Monique Mosser, ce sont des lieux qui en contiennent d’autres. Les deux auteurs reprennent ainsi la définition du jardin comme hétérotopie, telle que proposée par Michel Foucault. Le jardin, soutiennent-ils, « constitue la forme la plus ancienne de cette catégorie des espaces autres, qui possèdent le pouvoir de juxtaposer, en un seul lieu réel, plusieurs emplacements en eux-mêmes contradictoires[15] ». Dès lors, si le Jardin des Premières-Nations fait entrer dans un lieu cultivé une pluralité de territoires, il possède une ontologie spatiale intermédiaire qui le désigne, toujours selon Brunon et Mosser, comme un mésocosme : « une figure symbolique et concrète de la réalité[16] ». À l’image des territoires qu’il représente, ce jardin, en constante mutation selon les saisons, les heures de la journée ou les phénomènes naturels, est également façonné par les expériences qu’y vivent et y laissent les promeneurs. En tant qu’espace ayant la faculté et la fonction de convoquer et d’activer la mémoire d’expériences individuelles, culturelles et collectives[17], le Jardin des Premières-Nations offre un lieu idéal de rencontre entre les cultures.

Les territoires du Jardin des Premières-Nations

La notion de relation est au coeur de la majorité des ontologies des nations autochtones nord-américaines, lesquelles ne relèvent généralement pas du domaine de la représentation visuelle ou d’une construction mentale du monde, mais d’un engagement relationnel actif. Ainsi, si dans les sociétés occidentales l’expérience visuelle du paysage (la vision-paysage) présuppose une expérience du monde qui distancie l’homme de son environnement, les ontologies autochtones s’expriment, quant à elles, à travers un réseau de relations dynamiques et réciproques avec celui-ci[18]. Il s’agit d’un système de connaissances basé sur le processus de relations qui le constitue[19]. Pour Shawn Wilson, professeur et chercheur de la Nation crie d’Opaskwayak, ces relations doivent être réfléchies et considérées dans leur globalité :

So an Indigenous style of analysis has to look at all those relations as a whole instead of breaking it down, cause it just won’t work. So it has to be more of an intuitive logic, rather than a linear logic, because you can’t just break everything down into small parts and use a linear logic to bring them back together to a whole[20].

On trouve une parenté évidente dans la démarche « holistique » suggérée par Hervé Brunon et Monique Mosser pour l’étude des jardins, qui doivent, selon eux, être appréhendés dans la totalité de leurs composantes :

Ainsi, une approche globale de l’art des jardins réclamerait de saisir « simultanément » les différentes facettes de la complexité constitutive de l’enclos comme système ouvert, matériel et vivant, alors qu’on a tendance — pour les besoins de l’analyse — à en découper les composantes[21].

C’est une approche semblable à laquelle convie le Jardin des Premières-Nations, dont l’organisation spatiale permet aux visiteurs de reproduire l’expérience du déplacement en forêt. À travers un réseau de sentiers, il invite les promeneurs à s’immerger dans l’espace de vie et de culture des onze nations autochtones du Québec. À cet égard, l’architecte-paysagiste et concepteur du Jardin Vincent Asselin explique qu’il n’était possible d’aborder les modes de vie et les expériences du territoire des Autochtones que par la notion de déplacement[22]. En effet, si les axes de circulation contribuent souvent à l’unité et à la cohérence d’un jardin[23], ceux du Jardin des Premières-Nations sont particulièrement importants, car il s’agit d’un espace qui met de l’avant les dynamiques de circulation à l’oeuvre sur et dans les territoires. La fluidité des sentiers et le couvert forestier, propices à l’introspection, nous font rapidement oublier le Jardin pour nous faire entrer, le temps d’une promenade, dans les forêts du territoire québécois. Comme l’explique Asselin, expérimenter un tel jardin nécessite d’y cheminer, parfois même plus d’une fois :

Ce qui, à première vue, semblait n’être qu’une forêt, un simple bois, se révèle plus complexe : comme un livre ouvert qui demande à être lu et compris. Les informations ne se livrent pas immédiatement. Elles demandent un investissement, une attention particulière, un regard neuf et différent[24].

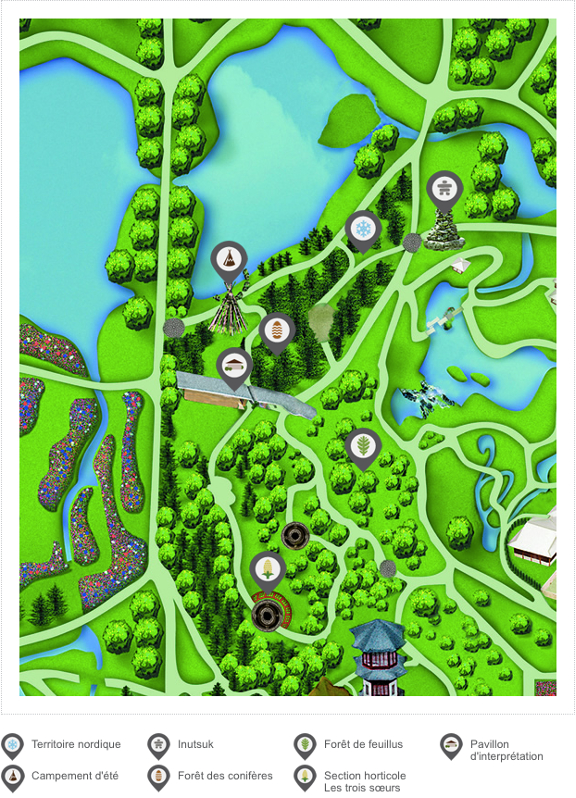

On y entre en passant par l’une des trois portes associées chacune à un des principaux écosystèmes naturels du Québec : la forêt de feuillus, la forêt de conifères et les territoires nordiques — toundra et taïga forestière (voir la figure 1)[25]. Chacune des portes est rattachée aux différentes nations autochtones qui évoluent au sein de ces territoires. La porte associée aux forêts feuillues de la vallée du Saint-Laurent et du sud du Québec est celle des Wôbanaki (Abénaquis), des Wulustuk (Malécites), des Mi'gmaq, des Wendat, et des Kanien'kehá:ka (Mohawks). La porte de la forêt coniférienne introduit aux territoires des Naskapis, Innus, Atikamekw, Anishinabe (Algonquins), Eeyou (Cris). Un Inukshuk indique l’entrée nord et la porte associée aux territoires nordiques qui sont ceux des Inuits, des Eeyou (Cris), des Innus et des Naskapis. À noter que deux portes présentent les nations crie, innue et naskapie, qui sont réparties sur d’immenses territoires. Les communautés innues, par exemple, habitent le territoire qui va de la réserve de Mashteuiatsh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Essipit, près de Tadoussac, jusqu’à Matimekosh-Lac-John, adjacente à Schefferville et à plus de 1000 km de distance de Mashteuiatsh. Pour les Autochtones, les limites territoriales ainsi que les nations et identités qui y vivent ne sont pas fixes. Comme l’écrit Jean-Olivier Roy, les nations autochtones et les territoires qu’elles habitent « doivent être vus comme des ensembles vivants et mouvants[26] ». Il faut souligner que, pour les Premières Nations et les Inuits, le territoire est compris au-delà d’un espace géographique précis. Il est un espace relationnel qui unit les humains à la terre, mais aussi aux animaux, aux arbres, aux plantes, aux rivières, etc.[27]

Figure 1

Plan du Jardin des Premières-Nations, site Espace pour la vie Montréal, http://m.espacepourlavie.ca/jardins-et-serres/jardin-des-premieres-nations (consultation le 22 février 2021).

Cette idée est au coeur de l’organisation et de l’esthétique du Jardin. Entre la forêt de conifères et les territoires du Nord, il n’existe aucune démarcation. L’une se confond avec les autres sans qu’il y ait de coupure concrète ou symbolique. La forêt de feuillus, quant à elle, s’étend de l’autre côté du pavillon d’interprétation, situé au centre du Jardin. Depuis cet emplacement, on peut apprécier les différences de luminosité, de couleurs et de formes entre une forêt de sapins, d’épinettes, de bouleaux et de pins d’un côté, et une forêt d’érables, de chênes, de cerisiers et d’autres feuillus de l’autre (voir la figure 2). L’architecture du pavillon, à la fois minimaliste et sinueuse, évoque l’idée de sentiers et de parcours[28]. Elle renvoie ainsi tant à l’organisation du Jardin lui-même qu’aux déplacements saisonniers qui rythmaient traditionnellement la vie des nations autochtones. Point de jonction entre la forêt de feuillus et celle de conifères, le pavillon sert aussi de point de repère, permettant aux visiteurs de s’orienter dans ce jardin-forêt où l’on peut parfois s’égarer. Conçu comme un espace de liaison qui allie les dimensions intérieure et extérieure, le pavillon, à la fois moderne et organique, symbolise le dynamisme et la pérennité des cultures autochtones[29].

Figure 2

a

b

Vues opposées depuis le pavillon d’interprétation : forêt feuillue et forêt coniférienne, novembre 2018, photographie numérique.

Des déplacements qui cultivent l’espace

Les Premières Nations, les Inuits et les Québécois ne partagent pas un pays — d’ailleurs comment pourraient-ils partager quelque chose qu’ils n’ont pas ? —, une langue, ni même une culture. Par contre, ils marchent sur la même terre, leurs pas les mènent aux mêmes forêts, rivières et montagnes, leur vie est traversée par les mêmes hivers[30].

Jean-François Létourneau, enseignant en littérature et auteur

Les paysages, et particulièrement les jardins, soutient Augustin Berque, ont la faculté et la fonction de métamorphoser véritablement la chose qu’ils représentent[31]. C’est indéniablement le cas du Jardin des Premières-Nations, dont les végétaux qui ont servi à sa réalisation proviennent directement des milieux naturels[32]. Il s’agit donc de véritables biotopes dans lesquels évolue et se développe d’ailleurs une véritable faune forestière : renards, oiseaux, lièvres, tortues, etc. (voir les figures 3–4). Ainsi, dans la mesure où cet espace cultivé représente et incarne les écosystèmes forestiers du Québec, son existence même remet en question la notion de « nature sauvage » ou « vierge », opposée à celle de culture et de domestication. Si, à première vue, cette dynamique entre jardin et forêt semble antinomique et contradictoire, elle illustre au contraire une réalité et des relations plusieurs fois millénaires. Le Jardin des Premières-Nations met en scène et même matérialise en effet des territoires cultivés culturellement par des milliers d’années de déplacements, d’histoires, de rites et d’échanges en tout genre.

Figure 3

Figure 4

À travers les déplacements, les portages, les caches et les aménagements réalisés et entretenus durant plus de 10 000 ans, les nations autochtones ont largement transformé le territoire. Malgré l’absence de structures architecturales permanentes, ces nations ont développé et entretenu des relations culturelles avec de nombreux espaces qui peuvent, a priori, sembler vierges d’influence humaine[33]. En prenant l’exemple des Innus, Jean-Paul Lacasse explique à ce propos qu’en plus « d’avoir été occupé, connu, fréquenté et nommé, le Nitassinan [le territoire ancestral de la nation innue] était géré et aménagé par les Innus[34] ». Il s’agit, selon le rapport de synthèse du Conseil Attikamek-Montagnais de 1993, d’une véritable organisation culturelle d’occupation qui a instauré des « axes » de déplacement sur le territoire :

À travers le temps, l’utilisation des axes de pénétration a amené le développement d’aménagements permettant aux Ekuantshiu Innuat de circuler dans les meilleures conditions possibles. À la montée des aires d’exploitation, des campements d’étape, des portages, des lieux d’embarquement et de débarquement, des haltes, des caches, des lieux de rencontre et de séparation ainsi que des emplacements pour laisser des messages s’intègrent dans le déroulement d’une planification éprouvée. Cimetières et sanctuaires sont des arrêts obligatoires des voyageurs de passage[35].

Ces trajets et circuits, que l’on retrouve au coeur de l’organisation spatiale du Jardin des Premières-Nations, engendrent un rapport différent à l’espace qui se traduit dans les perceptions de l’environnement et, conséquemment, dans les représentations du paysage. La relation au paysage n’est donc pas seulement de l’ordre du regard et de la distance que la vue opère. À cet effet, Philippe Descola explique qu’une distinction spatiale entre un arrière-plan et un avant-plan, particulièrement dans le cas des peuples nomades et semi-nomades, n’a pas lieu d’être : l’arrière-plan, « dans ce cas, ne peut être que le site où l’on n’a pas campé aujourd’hui et où l’on campera peut-être demain[36] ». En prenant l’exemple des Piro de l’Amazonie, Descola rappelle que le territoire, pour les Premières Nations, est « tout autant un lieu de sociabilité domestique que la maison et le village, un lieu où se tissent au quotidien de multiples interactions entre les humains, vivants et morts, comme avec diverses sortes de non-humains, animaux, plantes, esprits, tous traités comme des personnes[37] ».

Il s’agit là précisément de ce que désigne le terme tawâyihk, l’espace insaisissable entre les entités, « the places in between[38] ». Ainsi, la forêt envisagée sous cet angle renvoie notamment aux idées du géographe Éric Dardel, pour qui l’espace géographique est de l’ordre « d’un évènement ou d’un mouvement qui traverse[39] ». Elle renvoie également aux idées de Jean-Marc Besse, pour qui la terre elle-même est culture, car elle est l’expression « du mouvement de l’existence humaine[40] ». Les sentiers du Jardin des Premières-Nations, en ce sens, font écho à cette expérience du monde qui se grave dans la mémoire des territoires. Les mythes et les légendes, tout comme les récits personnels, font donc partie de l’expression du monde et y participent activement. Dans l’ouvrage Les bruits et les feux de l’Ouiatchouan. Les archéologies poétiques de Richard Robertson, que ce dernier a corédigé avec le philosophe, écrivain et professeur Michaël La Chance, les auteurs utilisent le rituel de la scapulomancie pour illustrer une manifestation concrète de la mémoire du territoire et son lien avec celles des animaux et des hommes. Ils expliquent que ce rituel « convoque une mémoire » qui porte tous les récits, les déplacements et les expériences de leurs ancêtres, de même que ceux des animaux :

Depuis toujours l’ours, le caribou et tout autre gibier, alors qu’ils sont ramenés au camp, laissent dans leur sillage les récits qui les rattachent aux contrées sauvages : il faut prendre ceci à la lettre, l’ours survit sous forme de signe vivant dans l’histoire qui le raconte. L’histoire ne quitte pas le territoire de l’ours, elle ne s’achève pas comme trace dans le cerveau de l’homme innu. Génération après génération, ces traces narratives s’enchevêtrent pour former un territoire mémoriel constitué de tous les faits et lieux racontés, une vaste « ressource diégétique ». Il s’agit d’une mémoire-territoire qui n’est pas enfermée dans la tête des humains, dans les limites d’un esprit ou même dans les limites d’une collectivité d’humains.

Depuis des générations, les récits d’expédition en forêt se déposent dans une mémoire-territoire, ces filets de récits entrelacés restent implicites et dormants. […] L’invocation de cette mémoire-territoire se révèle assez puissante pour interpeller une dimension originelle. Alors, la forêt se révèle une mnémoterre qui porte l’inscription vivante des parcours du passé et qui facilitera des parcours futurs[41].

Ce rituel qui permet de ranimer les traces laissées « dans le sillage des récits » est un exemple de méthodes qu’ont développées et qu’utilisaient traditionnellement les nations autochtones pour communiquer et négocier avec les différentes entités non humaines ainsi qu’avec les espaces intermédiaires dans lesquels elles circulent[42].

Ce sont précisément ces échanges et ces communications obliques qu’illustre la murale Le regard perçant (2003) de l’artiste innu Richard Robertson. Si les douze oeuvres du concours Oeuvre murale éphémère du Jardin des Premières-Nations explorent les différentes relations et manifestations culturelles inscrites dans le territoire, celle de Robertson représente et matérialise leurs dynamiques transversales[43]. Ce faisant, elle met en lumière les nombreuses relations en action aussi bien au sein des territoires que dans l’espace du jardin. C’est pourquoi, dans le cadre de cet article, je limite mon propos à ce seul exemple.

Les archéologies poétiques dans Le regard perçant de Richard Robertson

Parfaitement intégrée à l’architecture du pavillon, l’oeuvre en partie composée de mousses, d’écorces de bouleaux, de branches, de boue, de plumes et d’arbustes récupérés de coupes forestières est également structurée par des matériaux usinés provenant du monde récréotouristique et du domaine de la construction, tels des tuyaux de plastique, des tiges de métal, de la ficelle, des filets, etc.[44] (voir la figure 5). Son format rectangulaire est repris par les nombreux axes verticaux qui rythment sa composition. Celle-ci est traversée par trois diagonales principales qui forment les deux figures triangulaires prédominantes de l’oeuvre. Au centre de la composition, le profil schématisé d’une tête de perdrix, dont l’oeil bleu détonne par sa couleur vive, fait écho à la représentation d’un wigwam, habitation en forme de dôme ou de cône. Les nombreux triangles présents dans l’oeuvre, en plus d’introduire du dynamisme, suggèrent différentes lignes de compositions virtuelles. En effet, cette figure géométrique, dont la forme a la caractéristique de pointer dans une direction, participe non seulement à mettre en relation les différents axes de regards (dont celui de la perdrix), mais également les différents espaces. Les triangles participent donc à la narration transversale de l’oeuvre (voir la figure 6).

Figure 5

Vue du Pavillon des Premières Nations.

Figure 6

Richard Robertson, Le regard perçant, 2003, installation, bouleau, sphaigne, plastique, tissu, plumes, 5 x 3.45m x 40 cm.

En grande partie composée de matériaux de construction et de rénovation, la perdrix de l’oeuvre de Robertson pose ainsi un regard fixe et multiple à la fois qui illustre les innombrables dynamiques obliques qui nous entourent. Cette « vision animale et ancestrale », écrit Robertson, sert de guide à travers un monde de plus en plus opaque[45]. L’hétérogénéité des composantes de la murale symbolise une nature complexe, de plus en plus affectée et contaminée par l’exploitation abusive des différentes industries. L’amalgame d’éléments traduit les inquiétudes environnementales de l’artiste, qui dénonce cet envahissement des territoires, ceux de Mashteuiatsh et du territoire du lac Piekuakami (lac Saint-Jean) particulièrement. Guy Sioui Durand suggère que Le regard perçant traduit l’acuité et la fragilité du regard de l’animal qui signale et dénonce l’exploitation excessive et irréfléchie des écosystèmes[46]. L’oeuvre nous invite donc à apprendre à regarder autrement afin de percevoir la richesse des différentes dynamiques en action au sein des territoires. En ce sens, Sioui Durand explique qu’elle est empreinte d’une « culture du voir » :

Le regard perçant : une vision animale d’une perdrix avec son regard perçant fait d’une ouverture spatiale et de changements de points de vue, que le visiteur expérimentera afin de découvrir les effets de passages qui semblent être au coeur d’un processus naturel de désintégration organisatrice… [Une oeuvre] aux matériaux récupérés et en pensée sensible et visuelle empreinte d’une culture du voir qui se veut intégrée à ce milieu offert[47].

Les changements de points de vue dont parle le sociologue de l’art font référence aux différentes formes qui apparaissent dans la murale selon l’angle de vision. Les axes composés de branches d’arbres et de tuyaux de plastique s’entrecroisent pour former plusieurs figures qui nécessitent autant de changements de points de vue. Le visiteur doit, par exemple, pencher la tête de côté pour voir le wigwam en écorce de bouleau. Celui-ci est délimité par l’un des axes du visage de l’oiseau, dont il reprend la forme inversée. Au pied ou « à l’entrée » de ce wigwam, sur le rebord vertical gauche de la murale, l’artiste a inscrit « “Perdrix” Mon habitat culturel / naturel » (voir la figure 7). Le spectateur doit encore une fois incliner la tête, renverser son regard, s’il veut être en mesure d’admirer le conifère situé dans le haut de la murale. À partir de cet arbre, neuf lignes verticales traversent la composition jusqu’au canot d’écorce qui semble transporter trois arbres. La verticalité des axes et des branches laisse deviner la forêt derrière une rivière. Pour Robertson, il s’agit du regard animal qui assiste à la dérive de l’homme moderne :

Une inversion du regard faisant allusion à celui de cet oiseau qui regarde passer en bas de cette murale un canot rempli d’arbres voguant à la dérive. La dérive de l’homme moderne avec ces matériaux, ces verres, ces plastiques et ces ciments qui trop souvent viennent détruire et polluer la nature[48].

Ces inversions de regard sont également rapportées dans un poème intitulé « La trilogie du voir », que l’artiste a écrit trois ans après avoir réalisé Le regard perçant et qui éclaire la signification de la murale et l’expérience qu’elle entend provoquer :

Renverser le regard pour voir loin dans le temps et dans l’espace.

Renverser la tête vers le bas pour mélanger la vue trop ordonnée et stressée.

Exercice de renversement du regard pour atteindre un monde de clartés et de couleurs internes.

Se pencher de côté la tête pour voir autrement le monde, la Nature et l’univers.

Voir comme l’animal dans la noirceur, une clarté intérieure qui nous guide.

Voir le changement du temps qui annonce la finalité de l’espace.

Voir un espacement entre toutes choses pour tenter de comprendre le monde.

Percevoir des esprits se déposer entre deux choses.

Percevoir des couleurs à des endroits flous et confus qui sont considérés actuellement comme des déformations et des maladies.

Percevoir dans la forêt l’esprit de l’animal qui se donne.

Concevoir un piège de lumière afin de capturer la Nature humaine malade.

Concevoir un dispositif éphémère qui part au vent pour nous faire réfléchir sur la fragilité de la Nature et de la vie.

Concevoir des animaux-forêts reliant la conscience à la nature.

Savoir qu’en prenant simplement deux traits, on peut arriver à percevoir un monde imaginaire. […][49]

L’oeuvre met donc en scène un regard oblique qui déstabilise l’espace, déjoue la linéarité, évoque et réactive des espaces de rencontre et de mémoire[50]. Elle déploie en ce sens un espace intermédiaire, tawâyihk, dans lequel les perspectives sont déplacées et multipliées. En ce sens, ces axes de regard figurent également les dynamiques relationnelles des forêts et des écosystèmes (ceux-là mêmes du Jardin) dans lesquels, explique Robert Hofrichter, biologiste et auteur, les formes de communication oblique sont nombreuses :

La forêt est un vaste ensemble, une communauté regroupant d’innombrables créatures qui coexistent depuis des centaines de millions d’années et sont capables d’échanger des informations. Mais elles communiquent également avec nous autres, humains, qui arpentons son sol[51].

Ce faisant, Le regard perçant dénonce également la logique de domination à partir de laquelle on délimite, structure et cartographie le territoire qui, au même titre que les forêts du Nitassinan, n’est ni rectiligne ni divisé. Les déplacements en forêt, expliquent Robertson et La Chance, introduisent d’ailleurs une « culture du voir » transversale :

La dérive oblique est une démarche de (dés)orientation relativement déterminée. En forêt, la lumière est oblique, le géomagnétisme traverse le sol avec une pente. Le déplacement en forêt n’est plus frontal : celui qui s’aventure en forêt utilise sa vision périphérique et aussi sa pensée latérale […]. Se déplacer en forêt, ce n’est pas progresser sur la ligne droite d’une route qui va de la naissance à la mort, sur un sentier où les événements sont enchaînés les uns aux autres. C’est entrer dans une errance heureuse, une désorientation féconde[52].

La composition de la murale du Jardin exprime justement cette désorientation féconde. Les nombreux axes horizontaux, verticaux et diagonaux créent différents points de vue qui renvoient aux réseaux de regards qui se déploient en forêt, dans laquelle abondent les échanges entre les différentes entités qui la composent. Hugues et Régent Sioui, Wendats de Wendake, expliquent d’ailleurs qu’en forêt, ils retrouvent leurs « points de repère, les énergies, les forces de la nature, les entités, tout ça. On n’est jamais seul dans la forêt. On dit toujours que, dans une ville, on peut être vraiment seul, mais en forêt, on n’est jamais seul[53] ». À l’image des innombrables interactions dans les forêts du Nitassinan, l’oeuvre de Robertson multiplie les perspectives au point qu’il devient difficile de savoir qui regarde qui et depuis quel endroit. Les axes de son oeuvre sont donc autant « d’effets de passages », selon les termes de l’artiste, qu’expérimente et emprunte le visiteur qui accède alors aux tawâyihk, aux espaces intermédiaires. Il crée ainsi ce qu’il nomme ses archéologies poétiques, qui communiquent et ravivent les différentes strates immatérielles du territoire ainsi que les « espaces oubliés[54] ». Ceux-ci, affirme l’artiste, font partie de nos lieux d’existence et doivent donc être protégés et cultivés[55]. Au moyen de déambulations libres et de désorientations créatives, l’artiste innu renonce « au point de vue unitaire, dominant et transcendant, il se retrouve en effet au milieu, dans l’écart entre les axes : dans l’ambivalence et l’entre-deux[56] ».

Figure 7

Richard Robertson, Le regard perçant, 2003, installation, bouleau, sphaigne, plastique, tissu, plumes, 5 x 3.45m x 40 cm, détail.

Dès lors, on comprend que regard et déplacement sont intimement liés. L’anthropologue britannique Tim Ingold soutient à ce propos que l’expérience du monde consiste à entrer en relation attentive et active à la fois avec et dans son environnement :

Knowledge of the world is gained by moving about in it, exploring it, attending to it, ever alert to the signs by which it is revealed. Learning to see, then, is a matter not of acquiring schemata for mentally constructing the environment but of acquiring the skills for direct perceptual engagement with its constituents, human and non-human, animate and inanimate[57].

Les perceptions visuelles sont d’ailleurs elles-mêmes en grande partie construites à partir des souvenirs de nos déplacements. L’historienne de l’art italienne Marisa Dalai Emiliani explique à ce sujet que le mécanisme perceptif dépend des données de l’optique physiologique et neurologique, ainsi que des « facteurs psychologiques de la vision » qui renvoient à nos expériences passées de l’espace[58]. Les perceptions visuelles sont donc composées de notre vision immédiate combinée aux images d’expériences kinesthésiques antérieures conservées en mémoire. Si l’expérience physique de notre environnement forge nos appréhensions visuelles de l’espace, on peut ainsi soutenir que le regard est en partie incarné. De fait, l’oeil de la perdrix met directement le spectateur, le visiteur du Jardin, en lien avec Mashteuiatsh, où vit l’artiste et où a été réalisée l’oeuvre. Selon Sioui Durand, celle-ci crée un véritable « relais visuel » entre le Jardin et le territoire d’appartenance de Robertson[59]. Depuis les forêts du Nitassinan, le regard de l’oiseau façonne un pont, une connexion entre les deux espaces.

La murale de Robertson poursuit ainsi les ouvertures spatiales du Jardin des Premières-Nations. Elle met en lumière la pluralité d’espaces que contiennent les territoires ainsi que l’existence d’une relation de réciprocité avec l’univers, où le territoire joue un rôle dynamique. À l’instar du Jardin, elle permet de réfléchir et de participer au dialogue entre l’humain et son environnement dans l’espace entre les deux, tawâyihk.

Appendices

Note biographique

Gabrielle Lauzon Chiasson a complété une maîtrise en histoire de l’art à l’Université de Montréal. Son mémoire porte sur le Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal et les oeuvres du concours Oeuvre murale éphémère exposées au Jardin entre 2003 et 2017. Elle a également publié « Barachois In Situ : une rencontre entre l’art et le territoire » dans le numéro « Pleins feux sur l’art » du Magazine Gaspésie (vol. 57, no 2, août–novembre 2020).

Notes

-

[1]

Malgré les nombreuses commissions mises en place par le Canada, telles que la Commission Viens et la Commission vérité et réconciliation, peu de changements sont observés quant à l’amélioration des relations avec les Premières Nations et à la qualité de vie des communautés autochtones.

-

[2]

Catherine Johnson et Suzy Basile, Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake, Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, juin 2006, p. 18, http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2015/09/2006-Strategie_developpement_durable_Premieres_Nations.pdf (consultation le 20 novembre 2020).

-

[3]

Sébastien Grammond, Aménager la coexistence : les peuples autochtones et le droit canadien, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 153.

-

[4]

Colin Scott, « Le partage des ressources au Québec : perspectives et stratégies autochtones », Alain Beaulieu, Stéphan Gervais, Martin Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec : des premiers contacts au Plan Nord, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 366.

-

[5]

Sylvie Vincent, « Le Québec et les Autochtones : trois décennies de rapports politiques », Pierre Trudel (dir.) Autochtones et Québécois : la rencontre des nationalismes, Actes de colloque, 28–29 avril 1995, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 1995, p. 125.

-

[6]

Willie Ermine, « The Ethical Space of Engagement », Indigenous Law Journal, vol. 6, no 1, 2007, p. 201, https://jps.library.utoronto.ca/index.php/ilj/article/view/27669/20400 (consultation le 20 novembre 2020).

-

[7]

Ibid.

-

[8]

Vincent Asselin, « Suivez le guide », Quatre-Temps, vol. 25, no 3, 2001, p. 4.

-

[9]

Augustin Berque, Les raisons du paysage : de la Chine antique aux environnements de synthèse, Paris, éditions Hazan, 1995, p. 32.

-

[10]

Vincent Asselin, « Le Jardin des Premières-Nations : la nature comme un livre ouvert », Continuité, « L’héritage amérindien », no 92, printemps 2002, p. 20, https://id.erudit.org/iderudit/16102ac (consultation le 21 novembre 2020).

-

[11]

Sherry Farrell-Racette, « Tawâyihk: Thoughts from the Places in Between », RACAR : Revue d'art canadienne, vol. 41, n° 1, 2016, p. 31, https://id.erudit.org/iderudit/1037550ar (consultation le 20 novembre 2020).

-

[12]

France Trépanier et Chris Creighton-Kelly, « La langue de l’autre (The Language of the Other) », RACAR : Revue d'art canadienne, vol. 41, n° 1, 2016, p. 38, https://id.erudit.org/iderudit/1037552ar (consultation le 20 novembre 2020).

-

[13]

Éric Méchoulan, « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », Fabula / Les colloques, « Création, intermédialité, dispositif », mars 2017, para. 1, disponible sur Fabula.org, https://www.fabula.org/colloques/document4278.php (consultation le 20 novembre 2020).

-

[14]

Ibid., para. 10.

-

[15]

Hervé Brunon et Monique Mosser, « L’enclos comme parcelle et totalité du monde : pour une approche holistique de l’art des jardins », Ligeia, vol. 1, nos 73–76, 2007, p. 59, disponible sur Cairn.info, https://www.cairn.info/revue-ligeia-2007-1-page-59.htm?contenu=resume#no3 (consultation le 20 novembre 2020).

-

[16]

Ibid., p. 70.

-

[17]

Berque, 1995, p. 32.

-

[18]

Véronique Audet, Innu Nikamu — L’Innu chante. Pouvoir des chants, identité et guérison chez les Innus, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Mondes autochtones », 2012, p. 49.

-

[19]

Ibid., p. 73.

-

[20]

Shawn Wilson, Research is Ceremony. Indigenous research methods, Black Point, Nova Scotia, Fernwood Publishing, 2008, p. 119.

-

[21]

Brunon et Mosser, 2007, p. 69.

-

[22]

Asselin, 2002, p. 20.

-

[23]

Yves Gosse de Gorre, Sagesse et déraison au jardin, Paris, éditions Eugen Ulmer, coll. « Conception et aménagement des jardins », 2006, p. 54.

-

[24]

Vincent Asselin, « Le Jardin des Premières-Nations. Une réconciliation avec la nature », Landscapes/Paysages, vol. 21, no. 3, 2019, p. 43.

-

[25]

Asselin, 2002, p. 21.

-

[26]

Jean-Olivier Roy, « Identité et territoire chez les Innus du Québec : regard sur des entretiens (2013–2014) », Recherches amérindiennes au Québec, vol 45, nos 2–3, 2015, p. 54.

-

[27]

Ibid., p. 51.

-

[28]

Asselin, 2001, p. 6.

-

[29]

Ibid.

-

[30]

Jean-François Létourneau, Le territoire dans les veines, Montréal, Mémoire d’encrier, 2017, p. 16.

-

[31]

Berque, 1995, p. 46.

-

[32]

Espace pour la vie, Défis horticoles du Jardin des Premières-Nations, n.d. http://m.espacepourlavie.ca/defis-horticoles-du-jardin-des-premieres-nations (consultation le 20 novembre 2020).

-

[33]

Daniel Arsenault, Fergus Maclaren, James Molnar (dir.), Finding the Spirit of the Place in World Heritage Sites. Aboriginal Approaches in Perspective / Révéler l’esprit du lieu dans les sites du Patrimoine mondial. Perspectives autochtones, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Patrimoine en mouvement », 2010, p. 1.

-

[34]

Jean-Paul Lacasse, Les Innus et le territoire : Innu tipenitamun, Québec, Septentrion, 2004, p. 203.

-

[35]

Ibid.

-

[36]

Philippe Descola, « Les formes du paysage. Présentation », Collège de France, 2011–2012, p. 661, https://www.college-de-france.fr/media/philippe-descola/UPL8302558278212684304_R1112_Descola.pdf (consultation le 21 novembre 2020).

-

[37]

Ibid.

-

[38]

Sherry Farrell-Racette, 2016, p. 26.

-

[39]

Éric Dardel, Jean-Marc Besse, Voir la terre : six essais sur le paysage et la géographie, Arles, ACTES SUD, ENSP / Centre du paysage, 2000, p. 134.

-

[40]

Ibid., p. 143.

-

[41]

Michaël La Chance et Richard Robertson, Les bruits et les feux de l’Ouiatchouan. Les archéologies poétiques de Richard Robertson, Chicoutimi, éditions Interritoires, 2016, p. 13–15.

-

[42]

Guy Sioui Durand, « What is the Meaning of ‘Spirit of Place’ ? », Daniel Arsenault, Fergus Maclaren, et James Molnar (dir.), Finding the Spirit of the Place in World Heritage Sites. Aboriginal Approaches in perspective / Révéler l’Esprit du Lieu dans les sites du Patrimoine mondial. Perspectives autochtones, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Patrimoine en mouvement », 2010, p. 18.

-

[43]

Gabrielle Lauzon Chiasson, « L’art dans tous ses territoires au Jardin des Premières-Nations. Regards sur l’immatériel dans les oeuvres du Concours d’oeuvre murale éphémère », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2019, p. 42, https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23305 (consultation le 21 novembre 2020).

-

[44]

Guy Sioui Durand, « Richard Robertson : Le regard perçant », Espace Art actuel, no 66, « La sculpture et le précaire », hiver 2003–2004, p. 37, https://id.erudit.org/iderudit/9038ac (consultation le 21 novembre 2020).

-

[45]

Richard Robertson, Le regard perçant, plaque informative du Jardin des Premières-Nations, 2003 [document fourni par Sylvie Paré].

-

[46]

Sioui Durand, 2003, p. 37.

-

[47]

Guy Sioui Durand, Le regard perçant. Richard Robertson au Jardin des Premières Nations, Jardin botanique de Montréal. Été 2003, 2003 [document fourni par Sylvie Paré].

-

[48]

Robertson, 2003.

-

[49]

La Chance et Robertson, 2016, p. 17.

-

[50]

Ibid., p. 25.

-

[51]

Robert Holfrichter, Le vie secrète des champignons, Montréal, éditions MultiMondes, 2019, p. 29.

-

[52]

La Chance et Robertson, 2016, p. 25.

-

[53]

Élisabeth Kaine, Jacques Kurtness, Jean Tanguay (dir.), Voix, visages, paysage. Les premiers peuples et le XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval; Saguenay, La Boîte rouge vif, 2016, p. 50.

-

[54]

La Chance et Robertson, 2016, p. 33.

-

[55]

Ibid., p. 30.

-

[56]

Ibid., p. 9.

-

[57]

Tim Ingold, « Hunting and Gathering as Ways of Perceiving the Environment », Roy Ellen et Katsuyoshi Fukui (dir.), Redefining Nature. Ecology, Culture and Domestication, Oxford et Washington, Berg, 1996, p. 55.

-

[58]

Marisa Dalai Emiliani, « Perspective », Encyclopedia universalis, n. d., https://www.universalis.fr/encyclopedie/perspective/ (consultation le 21 novembre 2020).

-

[59]

Sioui Durand, 2003, p. 37.

List of figures

Figure 1

Plan du Jardin des Premières-Nations, site Espace pour la vie Montréal, http://m.espacepourlavie.ca/jardins-et-serres/jardin-des-premieres-nations (consultation le 22 février 2021).

a

b

Vues opposées depuis le pavillon d’interprétation : forêt feuillue et forêt coniférienne, novembre 2018, photographie numérique.

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7