Abstracts

Résumé

Cet article étudie la représentation des stars d’Hollywood et les pratiques journalistiques canadiennes-françaises entourant la culture de la célébrité entre les années 1930 et la fin des années 1950. Il analyse la production écrite d’une des premières femmes reporters à Los Angeles, Louise Gilbert-Sauvage (1894-1981). À partir d’un corpus d’une centaine de textes publiés dans le magazine féminin montréalais Le Samedi, l’article examine une série de motifs et de discours qui façonnent le portrait des figures célèbres dans la presse. En appréhendant la célébrité comme une figure narrative culturelle, il propose des clés de lecture afin de mieux comprendre l’importance de la culture de la célébrité dans le champ médiatique québécois au mitan du 20e siècle.

Abstract

This papier studies how French-Canadian celebrity journalism represented Hollywood stars between the 1930s and the end of the 1950s by analyzing the media production of one of the first female reporters in Los Angeles, Louise Gilbert-Sauvage (1894-1981). Through a sample of 100-odd texts published in the Montréal women’s magazine Le Samedi, it examines how rhetorical strategies shaped celebrity in the press. By approaching celebrity as a cultural narrative figure, it offers some keys to assessing how celebrity culture impacts the mediatic context of the mid-twentieth century.

Article body

À l’automne 1939, L’Illustration nouvelle annonce en même temps que d’autres journaux la diffusion d’une causerie exceptionnelle sur les ondes de Radio-Canada[1] : « Mme Louise Gilbert Sauvage, journaliste à Hollywood, donnera une causerie … aujourd’hui à quatre heures p.m., sous les auspices de Fémina. Mme Sauvage parlera de la Californie, de l’âme américaine, des artistes de cinéma à Hollywood[2]. » À en croire le titre, précisé dans Le Droit d’Ottawa (« Une causerie sur Hollywood et ses artistes[3] »), la conférence doit porter sur le petit monde des studios de Los Angeles. Or, il n’en est rien, comme le déplore après coup, non sans ironie, le chroniqueur « Le Rodeur » dans l’hebdomadaire Radiomonde :

FÉMINA avait récemment comme conférencière un [sic] journaliste d’Hollywood, Mme Louise Gilbert-Sauvage qui collabore à plusieurs revues et magazines de la Province… Habituée de parler des artistes de cinéma et des décors artificiels où ils évoluent, elle s’en est pourtant tenue au décor naturel et si merveilleux de la Californie… Et les petites qui s’attendaient à entendre parler de leurs idoles… Cruelle déception[4] !

Bien qu’elle puisse causer des déceptions, la tenue d’une conférence radiophonique donnée par une journaliste vivant à Hollywood témoigne, au tournant des années 1940, de l’intérêt croissant du public canadien-français pour les « idoles » californiennes, du moins tel que le perçoivent les producteurs du discours journalistique. Intérêt, qui plus est, marqué du sceau du féminin : outre le fait que le segment est programmé à l’intention d’un auditoire composé de femmes, on comprend par l’article de Radiomonde que la fascination pour les artistes de Los Angeles concerne un public féminin et jeune. C’est à cette fascination collective et prétendument féminine pour les stars d’Hollywood, telle que mise en scène dans les journaux à grand tirage, et à ce qu’elle traduit de la culture de la célébrité en place au Québec dans le deuxième tiers du 20e siècle, que je m’intéresse dans les pages qui suivent.

Propulsée du côté anglophone par les spécialistes de l’histoire du cinéma, des médias et des études culturelles[5], l’histoire de la culture de la célébrité connaît depuis le tournant des années 2010 une certaine vogue dans la sphère francophone. On bénéficie à présent d’une historiographie substantielle permettant d’appréhender la célébrité comme un fait social né avec la « civilisation du journal[6] », et dans lequel la fascination collective pour un individu (quel que soit son champ d’activité) accompagne un certain nombre de changements dans l’espace social. M’inscrivant dans le sillage des réflexions de Micheline Cambron sur la mise en récit du discours culturel[7], j’envisage la célébrité comme une figure narrative autour de laquelle se cristallisent les aspirations et dynamiques du discours social. Dans cette perspective, la presse constitue un territoire privilégié pour reconstituer la trame de cette culture de la célébrité. Modélisant et diffusant les vedettes à grande échelle, les journaux, revues et magazines fourmillent de microrécits, toujours dramatisés et hautement chargés sur le plan axiologique, au sujet des figures publiques.

C’est en tant qu’historien culturel de la presse que je souhaite m’intéresser à la façon dont est mis en scène le vedettariat hollywoodien dans la presse magazine produite à l’intention des femmes afin de comprendre comment évolue la culture de la célébrité au Québec au moment où le développement de nouveaux médias réorganise le marché de l’information et du divertissement, soit la période 1930-1960. Plus précisément, il s’agit d’analyser les textes journalistiques évoquant Hollywood en étant attentif aux stratégies d’écriture qu’ils mobilisent ainsi qu’au discours sur la célébrité qu’ils proposent au lectorat canadien-français. En ce sens, les articles de Louise Gilbert-Sauvage publiés dans les pages du magazine féminin Le Samedi entre 1936 et 1958 peuvent nous aider à saisir une partie des poétiques journalistiques de la célébrité ainsi que le rapport qu’entretient la société du Québec avec l’imaginaire d’Hollywood et, derrière lui, avec l’hégémonie culturelle des États-Unis.

Dans cet article, je replace d’abord le parcours et les chroniques de Louise Gilbert-Sauvage dans le contexte élargi de la période 1920-1960, en insistant sur le processus de structuration médiatique de la culture de la célébrité au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je me penche ensuite sur le corpus des chroniques publiées dans Le Samedi en analysant tout d’abord les stratégies d’écriture et la posture de Gilbert-Sauvage. On verra de quelle manière l’instauration d’un régime discursif de la connivence entre la journaliste et les célébrités sert un dispositif de confidence. Puis, je m’attache à identifier les événements et les marqueurs récurrents qui favorisent la dissémination narrative, dans les articles, d’un parcours social idéal-typique, celui du succès véritable. Enfin, j’étudie comment les vedettes de cinéma concentrent, sous la plume de Gilbert-Sauvage, un ensemble d’assignations genrées, notamment en ce qui concerne les figures publiques féminines.

Contexte : presse et culture de la célébrité au Québec (1920-1960)

Comme l’ont montré les travaux émanant de l’équipe interuniversitaire « Penser l’histoire de la vie culturelle au Québec », la presse connaît dès le lendemain de la Première Guerre mondiale un développement inédit[8]. Les données recueillies par Micheline Cambron, Myriam Côté et Alex Gagnon laissent penser en effet que les années 1920 s’ouvrent sur un bouillonnement médiatique sans précédent : « entre 1918 et 1920, il se crée au Québec environ 60 journaux et périodiques[9] ». En dépit du caractère éphémère de plusieurs de ces publications, cette effervescence contribue à consolider le système médiatique canadien-français ; système qui, à l’autre bout de la période de l’entre-deux-guerres, reste stable, comme le montrent encore Cambron, Côté et Gagnon pour le tournant des années 1940[10]. Au-delà des chiffres, c’est bien la diversification de la masse journalistique qu’il faut remarquer durant les années 1920 et 1930, à commencer par l’évolution du champ des magazines et revues culturelles à grand tirage. Dominé depuis les années 1900 par les titres de la maison Poirier, Bessette et Cie (La Revue populaire et Le Samedi), le secteur des magazines voit arriver à cette époque de nouveaux joueurs : La Revue moderne, La Canadienne, Mon magazine, La Revue de Manon, Le Bulletin des agriculteurs, Paysana et les hebdomadaires Photo-Journal et Radiomonde[11]. Bien que plusieurs périclitent après quelques années d’existence, d’autres tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de La Revue moderne et du Bulletin des agriculteurs, qui se hissent dans les années 1940 vers des sommets en matière de tirage (autour de 100 000 numéros par mois ou plus), ce qui favorise l’implantation durable d’un type de presse pourtant largement décrié, entre les deux guerres, pour son américanisme latent[12]. Parallèlement, les quotidiens voient leur contenu augmenter significativement, sous l’impulsion de rédactions soucieuses de répondre au double impératif d’informer et de divertir un lectorat plus important et hétérogène. De grands journaux montréalais comme La Patrie, La Presse, puis L’Illustration nouvelle misent sur l’usage de la photographie afin de mousser l’intérêt du lectorat. Plus encore, la formule magazine proposée par ces quotidiens fait mouche auprès des classes moyennes et ouvrières : chaque fin de semaine, c’est une véritable revue qui est publiée, faisant alterner l’information typique du rythme quotidien et des pages culturelles dont le nombre augmente de façon constante[13].

Dans le contexte de cette diversification de la presse canadienne- française, qui ira en s’accentuant jusque dans les années 1960, la place accordée au vedettariat est également croissante, en phase avec un phénomène plus global dont Edgar Morin, pionnier des études sur la célébrité, avait déjà saisi il y a un demi-siècle l’évolution en France et aux États-Unis[14]. La création de revues culturelles bon marché spécialisées dans la couverture des milieux artistiques cinématographique (Le Panorama et Le Film) et radiophonique (Radiomonde) illustre à la fois une augmentation de la demande et une attitude de plus en plus favorable, chez les publicistes et entreprises médiatiques, envers les industries culturelles. Si les oeuvres ou les auteurs et autrices sont au coeur du barnum médiatique, on y accueille aussi les interprètes de théâtre, de radio et de chanson, très tôt assimilés à des « étoiles ». D’aucuns pouvaient regretter, en 1936, que l’on trouvât dans les revues féminines d’alors des célébrités souriant « à celles qui naïvement et stupidement leur demande [sic] le secret de leur jeunesse, de leurs succès, de leur faux bonheur, tandis que l’on raconte leurs triples divorces, leurs petits scandales, ou que l’on donne le chiffre fabuleux et affriolant de leur traitement à Hollywood ou la recette de leurs mets préférés[15] ». Il n’en demeure pas moins que ces mêmes revues reproduisent le modèle de la presse spécialisée dans le vedettariat déjà bien présent aux États-Unis. Hubert Sabino a par exemple montré en quoi le très éphémère Panorama, publié de 1920 à 1922, est calqué sur le modèle du fan magazine alors en vogue dans le paysage médiatique américain[16].

Dès le tournant des années 1930, à la suite de développements technologiques et culturels dans les industries du cinéma et de la chanson (standardisation et synchronisation de la bande-son et de la bande-image, accélération de la production de disques, forte promotion médiatique des artistes)[17], la radio canadienne-française dynamise la mise en place d’un vedettariat principalement montréalais, concentré autour des acteurs et actrices ainsi que des annonceurs et annonceuses. La presse accompagne et favorise la structuration de ce nouveau secteur culturel, comme en témoigne la création de Radiomonde en 1939. Cette nouvelle venue a pour mandat d’informer les lecteurs et lectrices de l’actualité radiophonique et, surtout, de leur communiquer, sur le mode de l’indiscrétion et de la rumeur, des nouvelles des artistes ; ce qu’elle continuera de faire dans les années 1950, cette fois sous le titre de Radiomonde et Télémonde, témoignant ainsi de la massification du média télévisuel au Québec dès 1952[18]. Les rubriques qui composent cet hebdomadaire dans les années 1940 donnent le ton à cette rhétorique développée autour du potin : « L’oeil en coulisse », « L’indiscrétion de l’ouvreuse », « Derrière le rideau avec le souffleur », « Nos artistes dans l’intimité ». L’auteur de cette dernière rubrique, Roger Parent, devient un spécialiste des chroniques consacrées aux vedettes de la radio. Il contribue également à Photo-Journal en livrant près de 500 textes du même acabit entre 1944 et 1949, ajoutant un contenu plus montréalais à des pages largement consacrées aux célébrités américaines[19]. Parent n’est pas le seul à se spécialiser dans le vedettariat local, comme en témoigne l’exemple de Lucette Robert, journaliste à La Revue populaire. Entre 1944 et 1959, Robert fournit deux pages par numéro dans lesquelles elle recense, sur le mode du on-dit, les rencontres et les discussions saisies sur le vif dans le cadre d’une soirée mondaine ou d’une remise de prix[20]. On assiste donc, entre la fin des années 1930 et le début des années 1960, à une entrée massive de la célébrité dans les médias, processus fondé sur la fixation de pages dédiées aux vedettes (que celles-ci soient locales ou étrangères), sur la spécialisation de chroniqueurs culturels dans le récit de vie des stars et sur la dissémination d’une poétique du dévoilement que traduisent les titres des chroniques ainsi que les jeux d’écriture.

Parcours de Louise Gilbert-Sauvage et corpus

C’est dans le contexte de cette structuration d’une culture moderne de la célébrité dans les journaux et les magazines que le cas de Louise Gilbert-Sauvage (1894-1981) se révèle intéressant. Née Marie-Alice Gilbert à Saint-Ferdinand d’Halifax (non loin de Victoriaville) au sein d’une famille de marchands-fromagers et de notables (son père, Louis Gilbert, est maire de Disraeli de 1909 à 1911), elle débute sa carrière à l’hebdomadaire trifluvien Le Bien public, où elle dirige la page féminine de 1918 à 1932. Sous le pseudonyme de Fleurette de Givre, elle y rédige une chronique, y administre le courrier des lectrices et permet à plusieurs abonnées d’y publier des essais ou des contes. Celle qui se fait appeler dans le civil Georgette Gilbert marche dans les pas de femmes journalistes comme Madeleine (pseudonyme d’Anne-Marie Gleason) ou Françoise (pseudonyme de Robertine Barry), qui utilisent les pages féminines pour se construire un capital littéraire et médiatique tant auprès de leurs collègues masculins que du public[21]. À l’exemple de ses prédécesseures, Fleurette de Givre publie deux recueils de chroniques, Glissades (1923) et Variations (1926), qui poursuivent en volumes la veine du billet intimiste, moralisateur et à l’occasion apologétique alors en vogue chez les femmes de lettres. En 1926, on retrouve Gilbert sous le pseudonyme de Louise à la direction de la page féminine « Le royaume des femmes » de La Patrie, preuve de son ascension dans le monde médiatique. Toutefois, en 1935, elle annonce à ses lectrices qu’elle quitte « et [s]on journal et [s]a patrie[22] ». Elle épouse cet été-là un avocat diplômé de l’Université de Montréal et représentant de l’agence Reuters, Lucien A. Sauvage, et s’envole avec lui pour Los Angeles.

Le départ de Georgette Gilbert, devenue Louise Gilbert-Sauvage, coïncide avec ce que Chantal Savoie et Mylène Bédard identifient comme la fin d’un cycle pour les femmes de lettres canadiennes-françaises, notamment au regard d’une reconfiguration des pratiques journalistiques et de leur légitimité (la chronique perd de son prestige au profit du reportage) et, plus largement, d’un nouveau maillage entre journalisme d’information et journalisme d’opinion[23]. Les premiers articles de Gilbert-Sauvage rédigés à Hollywood rendent compte de ce changement de cycle. Dans ses textes publiés dans La Revue moderne en 1936, la présence de la journaliste dans les studios ou la maison des vedettes, la reproduction des dialogues et l’importance accordée aux données biographiques de la star constituent les marques d’une formule journalistique qui diffère de celle du billet personnel que pratiquait autrefois la chroniqueuse du Bien public. La contribution de Gilbert-Sauvage à La Revue moderne est toutefois de courte durée : en novembre 1936, son nom apparaît au sommaire du Samedi. La journaliste est nommée « correspondante à Hollywood » des éditions Poirier, Bessette et Cie, et publie dans les trois magazines de l’entreprise, soit Le Samedi, La Revue populaire et Le Film. Elle rejoint la cohorte de quelque 300 correspondants et correspondantes étrangers qui s’installent à Hollywood, capitale du cinéma devenue la première source d’actualités en Amérique[24].

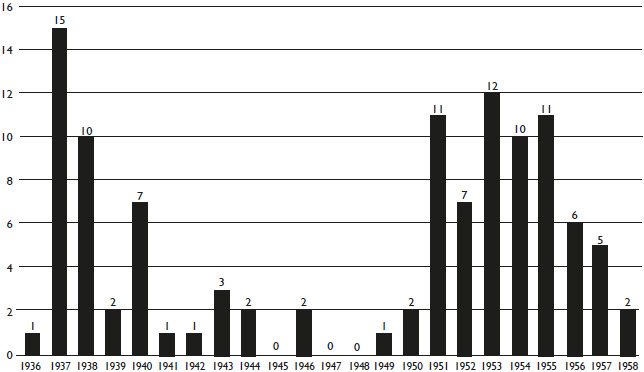

La collecte des données de cette recherche a été faite dans deux publications de l’écurie Poirier, Bessette et Cie, Le Samedi et La Revue populaire[25]. Pour les fins du présent article, j’ai privilégié les textes parus dans Le Samedi pour des raisons pratiques, mais aussi pour tabler sur un échantillon déjà vaste et représentatif de la pratique journalistique de Gilbert-Sauvage[26]. Ce magazine hebdomadaire constitue l’un des plus gros succès commerciaux dans le champ des périodiques à grand tirage[27]. En plus de publier un roman d’amour français, chaque livraison cible spécifiquement le lectorat féminin en proposant des pages de mode, des rubriques de cuisine et un nombre en augmentation constante, dans les années 1940 et 1950, d’entretiens et de reportages menés auprès de célébrités du grand écran, de la radio, de la chanson et de la télévision. En effet, bien qu’étant une des premières journalistes à se spécialiser dans le vedettariat pour le compte du Samedi, Louise Gilbert-Sauvage est rejointe dans ce domaine par Juliette Cabana (« correspondante à Paris »), Germaine Plante, Lucette Robert, Jac Duval, Cherubina Scarpaleggia et Odette Oligny. On observe que Gilbert-Sauvage rejoint un secteur d’activité relativement féminisé dans le champ journalistique, ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle culture de la célébrité et culture médiatique au féminin fonctionneraient en complémentarité au Québec, tant dans les pratiques réelles que sur le plan de l’imaginaire[28]. Au total, 111 articles sur Hollywood ont pu être retrouvés entre 1936 et 1958 dans Le Samedi ; à titre de comparaison, c’est bien plus que dans La Revue populaire, qui publie 41 articles de Gilbert-Sauvage durant la même période. Ce repérage permet d’identifier deux temps forts de la production de Gilbert-Sauvage, soit la fin des années 1930 (1936-1940) et les années 1950 (1951-1957) (figure 1). Le recoupement des données collectées dans La Revue populaire permet de constater un même rythme de production. Faute de détails biographiques (interruption de la carrière ? bifurcation des activités professionnelles vers d’autres secteurs ?) sur Louise Gilbert-Sauvage, il est pour le moment impossible d’expliquer le relatif silence qui marque la quasi-totalité des années 1940.

Figure 1

Textes de Louise Gilbert-Sauvage publiés dans Le Samedi (1936-1958)

Dans l’intimité des étoiles : posture de la reporter confidente

La lecture des articles de Louise Gilbert-Sauvage révèle plusieurs caractéristiques récurrentes tout au long de la période. La première est la présence d’une ou de plusieurs photographies sur la même page que l’article ou sur la page qui lui fait face. Ce rapport d’intelligibilité texte/image, puissamment exploité dans la presse au 20e siècle, est typique du journalisme de célébrité. Pour le dire avec Nathalie Heinich, la « reproductibilité technique » (au sens où l’entendait Walter Benjamin[29]) permet de déployer sur une large échelle les visages des figures publiques, créant ainsi, indirectement, un sentiment de reconnaissance de la part du public[30]. Les textes de Gilbert-Sauvage n’échappent pas à cette dynamique, au moment où la page couverture du Samedi délaisse la représentation d’une cover-girl anonyme et privilégie le portrait d’un ou une artiste de la radio, du cinéma ou de la chanson. L’exemple de la double page dédiée à l’actrice Olivia de Havilland est représentatif de cette prépondérance de l’image sur le texte, à tel point que l’article semble même minoré (figure 2). En outre, on remarque une certaine régularité dans le positionnement de l’article de Gilbert-Sauvage (au demeurant, régulièrement annoncé sur la page couverture) au sein du magazine. Au seuil des années 1940, l’article apparaît entre les pages 6 et 10, sans retourne[31]. Dans les années 1950, l’article se trouve quelques pages plus tôt. Il faut y voir un effet de la croissance, au sein de l’équipe du Samedi, du nombre de journalistes spécialisées dans l’écriture de la célébrité, ce qui occasionne une augmentation et une réorganisation des rubriques d’informations situées dans le premier tiers de la revue ; la retourne devient alors plus courante (article commencé à la page 4 ou 5 et se terminant entre les pages 25 et 27, par exemple).

Sur le plan des pratiques journalistiques, cinq genres ont pu être identifiés : l’entretien (dialogue avec la vedette), le portrait (texte à teneur biographique), le reportage (mise en scène du sujet journalistique en déplacement), la chronique (variations sur un même thème comme la beauté, la nourriture ou le temps qui passe) et les « miscellanées » (accumulation d’échos sous la forme de rivière de brèves). Il faut noter, d’une part, la prépondérance de l’entretien, défini ici comme un texte consa- cré à une personnalité publique dans lequel la rencontre et la discussion avec la journaliste sont mises en scène – j’y reviendrai. D’autre part, il appert que la chronique, genre médiatique caractéristique, selon Vincent Lambert, « d’un certain style, qu’on pourrait simplement qualifier de libre, comme on parle de temps libre, de sujet libre[32] », est pratiquée de façon régulière. Dans ses chroniques, Gilbert-Sauvage évoque les stars mais n’hésite pas à mettre en scène ses propres agissements et réflexions, comme dans l’article « Hier à Los Angeles – Aujourd’hui à Montréal[33] » (1937) qui raconte un voyage en avion. La journaliste reste en ce sens fidèle à un genre qui lui avait naguère permis d’accéder à la notoriété en territoire journalistique. Elle l’adapte au nouveau sujet qui est le sien, soit le monde des vedettes américaines.

Figure 2

Louise Gilbert-Sauvage, « Le rêve d’Olivia de Haviland [sic] », Le Samedi, 11 septembre 1937, p. 8-9.

Ce sont donc la chronique et l’entretien qui forment les genres les plus pratiqués par la journaliste : deux types de textes qui misent sur l’intimité, soit avec le sujet écrivant lui-même (la chroniqueuse), soit avec le sujet célèbre rencontré aux fins de l’article. Dans le cas de l’entretien, la journaliste met en scène la rencontre en ouverture de son article. On peut en prendre la mesure dans un texte dédié à Katherine Hepburn :

J’étais allée faire un tour de studio, et je me trouvai, sans l’avoir voulu, devant la loge portative de Katherine Hepburn, à l’heure du goûter. Elle m’aperçut, et comme je craignais d’avoir l’air d’une espionne à la porte de la vedette de R.K.O. [société de production cinématographique américaine], je crois que j’allais continuer mon chemin après avoir balbutié quelque chose comme une excuse … Mais Katherine me tira d’embarras et me fit signe d’entrer, et de partager son goûter[34].

Dans cette entrevue où Hepburn – par la suite désignée par son seul prénom – apparaît comme « la plus amusante et la plus charmante hôtesse de toutes les loges[35] », la star partage son opinion sur la timidité ou ses préférences en matière d’animaux. La rencontre est, ici, fortuite – c’est ce que nous dit la journaliste –, mais elle permet de reconstruire un cadre discursif précis, celui de la conversation. Gilbert-Sauvage réactive judicieusement les codes de la chronique, fondée depuis le 19e siècle sur la posture de la salonnière[36] : elle fait entrer le lecteur ou la lectrice « avec elle » dans la loge de la star et lui permet d’assister indirectement à un échange survenu dans le cadre informel et discret d’un goûter.

La mise en scène de la rencontre constitue l’un des leviers les plus puissants de la culture de la célébrité. Charles L. Ponce de Leon explique qu’à partir du tournant du 20e siècle les journalistes américains spécialisés dans le vedettariat n’hésitent pas à se mettre en scène avec les stars dans un cadre conversationnel[37]. Gilbert-Sauvage ne déroge pas à la règle et intègre à ses textes pareille dimension afin d’endosser une posture particulière, celle de confidente. Ce parti pris de la proximité, propre aux salonnières, on l’a dit, est également emprunté au dispositif médiatique plus large de la presse mondaine[38]. Cela débute systématiquement par une mise en situation qui permet à la journaliste d’exposer le contexte de la rencontre, tantôt sur le mode de l’improvisation, tantôt prévue d’avance avec le concours des agents. Dans cette perspective, la description du cadre spatial de l’entrevue, qui se déroule toujours dans la coulisse, à l’abri d’une caméra indiscrète, repose sur un canevas éprouvé dans les poétiques journalistiques. Dans le corpus, on observe que la loge, lieu typique de l’entretien avec les stars, semble néanmoins peu représentée, contrairement à la maison ou au restaurant des studios, deux autres espaces investis par la presse people. Dans le premier cas, la journaliste raconte sa découverte du royaume secret de la star, ce qui lui donne l’occasion d’insister sur ses qualités en tant qu’hôte ou hôtesse et sur ses goûts en matière de décoration. On note par ailleurs que la sophistication et le désir de grandeur des palais, perceptibles dans les textes de Gilbert-Sauvage des années 1930, laissent place à une simplicité retrouvée dans le ranch au cours des années 1940 et 1950. Si Franchot Tone et Joan Crawford pouvaient recevoir les reporters « dans leur résidence de Bel Air, ressemblant fort aux châteaux des contes de fées[39] », et qu’on précise que Claudine Colbert dispose de deux « luxueuses résidences[40] », les textes publiés plus tard font état, par exemple, d’une « maison de ferme remodelée[41] » ou d’un « petit domaine, un ranch[42] ». Ce déplacement du décorum merveilleux et royal vers un espace plus modeste et champêtre mais néanmoins charmant et à l’image de la gloire de son occupant ou occupante confirme les impressions fondatrices de Morin : « [la star] n’habite plus le château simili-féodal ou le temple pseudo-grec, mais l’appartement ou la villa, voire le ranch. Elle exhibe en toute simplicité une vie d’intérieur bourgeois[43] … ». Le restaurant, quant à lui, ramène le sujet journalistique au coeur des activités des studios, dans le cadre d’une convivialité temporaire, celle d’un dîner entre deux tournages : « À Warner Brothers, il est une salle à manger, destinée aux étoiles et aux directeurs de ce studio. On l’appelle : The Green Room. C’est là, tout en lunchant, que j’ai renoué connaissance avec Claude Dauphin[44]. » Le restaurant est un lieu intéressant dans la mesure où il favorise une dialectique singulière des regards et des discours, à mi-chemin entre la conférence de presse et la confidence amicale : « Olivia de Havilland et Jimmy Stewart, lorsque nous déjeunons à la Salle Verte, sont le point de mire de tous les acteurs et des journalistes[45]. » Enfin, c’est parfois chez elle que la journaliste du Samedi réalise l’entretien, notamment dans le cas d’un acteur français comme Daniel Gélin, de passage dans le jardin du couple Sauvage[46], ou d’une artiste canadienne comme Gisèle MacKenzie[47].

Qu’elle soit invitée à s’asseoir parmi les étoiles ou à visiter leurs villas sur les hauteurs de Beverley Hills, Gilbert-Sauvage fait étalage du régime d’exception dont elle bénéficie et offre au lecteur ou à la lectrice de partager une expérience hors du commun, relevant quasiment de l’impossible. C’est une stratégie récurrente de l’entretien avec les stars : pénétrer dans l’intimité des acteurs et actrices, ébaucher leur portrait dans un cadre à l’abri des regards et recueillir leurs impressions et leurs émotions. L’intimité sert également le déploiement d’une mise en scène de la complicité, voire de l’amitié entre la star et la journaliste. Le compte rendu en 1937 d’une visite chez Sybil Jason, vedette des studios âgée d’à peine dix ans, est construit sur le fil d’une relation privilégiée entre Gilbert-Sauvage et la jeune actrice :

J’avais décidé d’aller causer avec ma jeune amie Sybil Jason afin de connaître ses goûts et ses ambitions de petite actrice comblée. … Elle vient à moi et veut me présenter sa poupée, Nina, et son chien, « Snappy ». … Puis elle me conduit aussitôt auprès du groupe d’enfants qui prennent le thé avec elle. Shirley Temple me sourit tout de suite comme à une vieille amie et dit à Sybil d’un air entendu : « I know her very well, she is a friend of mine. » En effet, voilà déjà plusieurs fois que j’ai l’occasion de causer avec Shirley dont le charme me subjugue et dont les réparties me sont toujours une révélation[48].

Il n’est pas anodin, pour la journaliste, de narrer sur le ton de la connivence son lien avec Shirley Temple, à l’époque l’une des plus grandes réussites de la nouvelle culture de la célébrité en place[49]. La mise en scène des affinités électives entre Gilbert-Sauvage et les stars est d’ailleurs loin d’être rare, comme en témoignent d’autres entretiens avec Mary Pickford (« Spontanément, elle me tend la main : “Je vous reconnais bien, et je suis si heureuse de vous revoir[50].” »), Louise Rainer (« une causerie de deux minutes avec une actrice que l’on a appris à connaître comme une amie[51] ») et Gigi Perreau (« ma petite amie Gigi Perreau[52] »).

Figure 3

Louise Gilbert-Sauvage, « Les lutins de Hollywood », Le Samedi, 12 juin 1937, p. 9. La légende dit : « Notre correspondante, Mme Louise Gilbert-Sauvage, photographiée à Hollywood avec les six lutins de “Our Gang” que Le Samedi a vraiment l’air d’intéresser. »

Figure 4

Louise Gilbert-Sauvage, « La montée vers la gloire ou la vie de Jean Hersholt », Le Samedi, 10 juillet 1937, p. 7. Légende de la photo : « … Jean Hersholt [au centre] causant familièrement avec la correspondante du Samedi à Hollywood, Mme Louise Gibert-Sauvage, journaliste canadienne-française, et son mari, M. Lucien A. Sauvage [à gauche]. »

Tout cela est-il vrai ? Il est certain que la mise en scène de la rencontre et la posture de la confidente sont des stratégies d’écriture permettant de créer l’illusion d’une proximité entre la star et Gilbert-Sauvage – et, par le truchement du magazine, entre la star et son public. Les détails sur la loge ou le ranch, de même que la transcription d’une conversation amicale servent cette rhétorique de la connivence. À cela s’ajoutent des documents visuels venant attester la véracité de l’expérience de Gilbert-Sauvage : plusieurs photographies, particulièrement au tournant de la décennie 1940, montrent la journaliste en compagnie des célébrités (figures 3 et 4)[53]. S’il est difficile d’établir l’authenticité des clichés (les montages existent déjà à l’époque), il reste que ces photographies viennent jouer sur le même effet de réel que les articles. Le rapport d’intelligibilité entre l’image et le texte pointe alors vers un phénomène de visibilité sur plusieurs plans : en plus d’y voir l’artiste, on y reconnaît, au gré des livraisons, le visage familier de la « correspondante à Hollywood » qui agit à titre de témoin de la vie quotidienne des stars pour le compte des lecteurs et lectrices.

Au coeur de la fabrique des vedettes : le script du succès véritable

Le recours à des stratégies d’écriture récurrentes canalise la circulation d’un ensemble d’images stéréotypées et de figures narratives qui permettent à Gilbert-Sauvage de poser les balises d’une même histoire (au sens de récit personnel), celle de la réussite. La journaliste suit une tendance essentielle du journalisme de la célébrité établi en Amérique du Nord depuis le début du 20e siècle[54] : faire le récit, idéologiquement marqué, du succès véritable (true success). En effet, de par leur statut d’exception, les vedettes constituent des élites susceptibles de forcer l’admiration, au sein d’un régime médiatique démocratique dans lequel un individu propulsé de l’ombre à la lumière, « de la ruelle au boulevard[55] », représente un modèle social. La production journalistique de Gilbert-Sauvage est en tout point conforme à ce canevas, comme l’illustre sa réponse à l’actrice Grace Moore qui s’interroge sur l’intérêt de raconter son histoire au grand public : « La vie des grands artistes intéresse les lecteurs de chez nous ; elle contient parfois de merveilleuses leçons de courage[56]. »

Qu’il s’agisse d’un entretien, d’une chronique ou d’un portrait, chaque texte du corpus est habité par une question implicite qu’on pourrait résumer ainsi : comment un acteur ou une actrice a-t-il ou elle réussi à acquérir une position aussi privilégiée que celle d’« étoile du cinéma » ? La réponse réside dans une succession d’épreuves qui auront préalablement forgé le caractère persévérant de la célébrité. En 1943, la journaliste explique qu’« il arrive souvent qu’à quelque chose malheur est bon » et discourt à l’aide de nombreux cas exemplaires sur le fait que « la plupart [des vedettes] ont connu les heures difficiles des refus, des semaines et parfois des mois de privations où l’on ne mangeait pas à sa faim[57] ». Cette observation est renforcée par le témoignage des stars elles-mêmes, qui rappellent les conditions difficiles de leur entrée dans la carrière artistique. Anita Ekberg se souvient par exemple qu’elle a connu « les jours où la famine frappa à sa porte, où l’insécurité sont [sic] des hôtes qui semblent s’acharner à vouloir s’établir en permanence[58] », tandis que Faith Domergue affirme qu’il est nécessaire de débuter au bas de l’échelle et de persévérer, quoi qu’il en coûte[59]. Cette idée du sacrifice est un leitmotiv qui permet à la journaliste d’insister sur la difficulté du cheminement artistique. Mais le sacrifice est aussi la condition sine qua non du succès, comme le soulignent Jane Powell[60] et Anita Ekberg[61].

Outre le sacrifice, quels sont les ingrédients nécessaires pour accéder à la gloire ? Trois éléments se dégagent du corpus. Premièrement, le succès est le fruit du labeur, comme se plaît à le rappeler la journaliste afin de contrer quelques idées reçues sur Hollywood :

Quand l’on voit les vedettes à l’écran, dans les décors les plus enviables, on s’imagine que le métier d’acteur de cinéma va tout seul, que l’on y travaille en une perpétuelle partie de plaisir. Et l’on se trompe. C’est un labeur parfois très pénible, et les vedettes sont de celles pour qui le repos des vacances, les « week-ends » au grand air, les heures passées au jardin sont une diversion nécessaire[62].

Pour les stars, les occasions ne manquent pas, selon Gilbert-Sauvage, de « dévier du raisonnable[63] » et de sombrer dans l’oisiveté. Mais la force de caractère des acteurs et des actrices parvient à triompher de toutes les tentations, ce qui favorise dans les articles le déploiement d’un éloge du travail et de l’étude, y compris une fois la gloire acquise. En guise de conclusion à l’entretien qu’elle accorde à la journaliste canadienne-française, Grace Moore professe que « chacun possède en soi au moins un don qui peut devenir une merveille pour peu que l’on veuille avec toute sa volonté le cultiver et lui donner toutes les chances de se développer. Mais il y faut apporter beaucoup de volonté et de persévérance[64] ».

Deuxièmement, comme la citation précédente l’indique, le topos du talent permet aux stars et à Gilbert-Sauvage de déployer un discours ambivalent au sujet du statut des figures publiques. D’un côté, ces dernières apparaissent comme des êtres singuliers dotés d’un « don magnifique[65] » dès la naissance, ce qui rappelle la logique teintée de mysticisme de la vocation artistique apparue au 19e siècle. Notons d’ailleurs la récurrence du cliché à connotation spirituelle de la « bonne étoile » : « […] j’entrevois la lumière du sommet où ma bonne étoile semble vouloir me guider[66] ». D’un autre côté, à l’image de ce que déclare Grace Moore, le talent est universel, présent en chacun ou chacune, et ne saurait être révélé que par un travail de longue haleine.

Troisième ingrédient, enfin, une dose de chance est indispensable afin de lancer une trajectoire hors-du-commun. Dans ses premières années à titre de « correspondante à Hollywood », Gilbert-Sauvage estime que la chance joue un plus grand rôle que le talent : selon elle, « il faut être accepté, c’est-à-dire arriver au bon moment[67] ». À ce titre, les rencontres déterminantes, celles que font les jeunes recrues du monde artistiques et qui propulsent la carrière, sont pléthores dans le corpus. L’expression « un jour », suivie du détail de la rencontre avec un producteur ou un artiste établi, crée une rupture dans le récit de la célébrité qui, dès lors, s’organise en deux temps : celui de l’enfance, de la découverte de l’art et du monde ; et celui de la renommée, dynamisée par la rencontre fortuite ou l’expérience inespérée.

Le travail, le talent et la chance favorisent une ascension sociale qui n’est cependant jamais tout à fait achevée ni éternelle. Là-dessus, Gilbert-Sauvage nous met en garde face à cette « Babylone » de l’écran qu’est Hollywood, « une ville cosmopolite [qui] porte à l’exagération et au relâchement[68] ». Une fois atteinte, la célébrité peut conduire aux excès, semble insinuer la journaliste, même si, au lieu de s’attarder sur les déviances des stars, elle préfère évoquer leur vie vertueuse. Il faut dire que Le Samedi fait partie d’une presse qui adopte une attitude davantage révérencieuse que sensationnaliste à l’égard des figures publiques, ce qui explique la présence d’un discours empreint de respect, à l’opposé de la presse jaune, par exemple. La vertu des vedettes se décline chez Gilbert-Sauvage dans une série de qualités et de postures que la journaliste ne se lasse pas de vanter durant toute sa carrière : l’attrait pour la simplicité et la tranquillité hors des studios[69], la sincérité des figures féminines souvent présentées comme des êtres « primesautiers[70] », la modestie[71], l’art de la pondération[72]. Chez certains et certaines, la foi et la pratique religieuse confortent ce souci d’agir en conformité avec la morale et l’impératif du bien, en plus de donner un sens spirituel à la gloire acquise[73]. Cette image de la vedette en modèle de vertu vient servir le rapprochement des célébrités avec le commun des mortels. Gilbert-Sauvage n’hésite pas à redire la nécessité de voir les stars comme des êtres égaux aux lecteurs et lectrices, ni parfaits ni déviants, dans un même souci démocratique que celui porté par l’idéalisation du don et du talent : « Au théâtre comme dans la vie, où la comédie et le drame se côtoient, les acteurs ne sont pas des mythes. Ils ont la vie, ils respirent, ils ont des joies et des chagrins. Ils vivent, en un mot, comme vous et moi[74] … ». Enfin, les célébrités sont des êtres généreux, surtout avec leur public. La mise en scène du ou de la fan passe ici par l’importance qu’accorde la vedette aux lettres qu’elle reçoit et auxquelles elle répond. Aussi nous dit-on qu’« Olivia [de Havilland] prend plaisir à lire les lettres que ses admirateurs lui envoient » (figure 2), tandis que Liberace « fait grand cas de son courrier, et chacune des lettres qu’il reçoit est l’objet de ses attentions lorsqu’elle lui est présentée, car nul ne peut s’imaginer qu’un artiste occupé comme il l’est a le temps de lire attentivement chacune des lettres, dont plusieurs sont d’une longueur extrême[75] ». À travers l’écriture de ce script du succès véritable, Gilbert-Sauvage agit à nouveau comme agente de médiatisation du lien entre la figure célèbre et son public, contribuant de fait à pérenniser ou à faire croître un capital de sympathie qui est à la base de la culture du vedettariat.

Beauté, bonheur, bébé : célébrité et assignations de genre

La production de Gilbert-Sauvage entre en résonance avec les propos de Marie-Joseph Bertini, selon qui « toute situation d’information et de communication se réfère implicitement et explicitement au système de signification et d’interprétation que constitue le genre[76] ». Aperçue à plusieurs reprises depuis le début de cet article, cette dynamique des assignations de genre (gender) mérite d’être explorée davantage, car elle nous renseigne sur le rapport complexe qui unit la culture de la célébrité aux représentations et discours entourant la différence des sexes dans l’espace social. Il faut rappeler que Le Samedi cible majoritairement un lectorat de femmes. En outre, la posture de salonnière et de confidente que privilégie Gilbert-Sauvage s’inscrit à la fois dans la continuité d’une carrière commencée dans les pages féminines des journaux et dans une longue tradition d’écriture journalistique au féminin dans l’aire francophone transatlantique. Un autre aspect nous met sur la piste de configurations particulières du genre dans les textes, soit la place réservée aux célébrités féminines. Sur les 111 articles du corpus, 54 (49 %) sont consacrés exclusivement aux actrices et chanteuses, contre 22 (20 %) rédigés uniquement sur les stars masculines ; les 35 derniers textes (31 %) abordent à la fois des personnalités féminines et masculines. En ce sens, dans le sillage des analyses évoquant le script du succès véritable et le rôle de modèle social de la vedette, j’aborderai ici plus particulièrement la célébrité comme le levier d’un déploiement de « modèles d’identification[77] » médiatisés par la journaliste et par un discours volontiers prescriptif à l’endroit des valeurs et fonctions du féminin.

Une première remarque concerne le renvoi systématique des célébrités féminines à des impératifs de beauté et de charme. On sait que la beauté constitue un outil précieux dans l’accès à la gloire à Hollywood[78]. Or, chez Gilbert-Sauvage, elle apparaît comme un attribut propre aux femmes – la beauté masculine est très rarement commentée dans ses articles – et forme un élément indispensable du statut de star. Par exemple, les « beautés nordiques » comme Greta Garbo et Ingrid Bergman doivent leur renommée à leur charme avant leur talent d’actrices[79]. Une figure publique féminine sera très souvent décrite comme étant « très jolie[80] », « belle et élégante[81] » ; elle aura « une taille d’enchanteresse[82] » et sera parée dans le discours de superlatifs soulignant le caractère extraordinairement ravissant de son visage et de ses formes[83]. Si Anita Ekberg reconnaît que « la beauté n’est qu’un accessoire qui ne suffit pas[84] », et si, aux dires de la journaliste, Marilyn Monroe mène une carrière dans laquelle elle « doit apprendre que la beauté ne tient pas lieu de talent[85] », les articles permettent d’ajouter une dimension proprement féminine au parcours idéal-typique de la vedette : outre le sacrifice, le travail, le talent et la chance, il faut être dotée d’un capital de beauté conforme aux standards en vigueur dans la culture blanche américaine dominante – aucune star racisée n’apparaît dans notre corpus, exception faite d’un enfant du programme Our Gang en 1937 (figure 3). Ces louanges de l’apparence physique avantageuse des femmes célèbres sont accompagnées d’une ribambelle de conseils destinés aux lectrices, invitées à reproduire dans leur quotidien les soins de leurs idoles. Annoncée par le sous-titre « De grandes vedettes du cinéma me confient quelques petits secrets destinés à mes lectrices canadiennes », l’article « Mode et beauté. Hollywood vous parle… » permet de connaître les secrets de beauté de plusieurs actrices précieusement recueillis par Gilbert-Sauvage pour le bénéfice des abonnées du Samedi. La journaliste n’hésite pas à commenter chaque conseil et à reproduire quelques contraintes de genre, ici en matière de mode : « À ce propos, je puis ajouter, en terminant, que les hommes d’Hollywood préfèrent la femme à l’allure féminine et que l’accoutrement masculin n’est pas du tout aussi bien vu qu’on le croit chez les actrices de la capitale du cinéma[86]. » De même, dans un article renouant avec l’imaginaire du salon (le texte est sous-titré « Autour d’une tasse de thé »), Gilbert-Sauvage affirme retranscrire la conversation de quatre « étoiles de cinéma » partageant « leurs secrets de beauté, de succès ; deux mots qui ont l’air tout différents, mais qui, cependant, reviennent à la même chose en ce qui concerne leurs résultats[87] ». Les chroniques, portraits et entretiens fonctionnent ainsi sur le même mode qu’une rubrique de conseils féminins, en synergie avec les autres espaces prescriptifs du magazine. L’acclamation des actrices va de pair avec une réactivation des discours normatifs entourant la condition des femmes.

À cette injonction quant à la beauté s’en ajoute une autre, liée cette fois au bonheur conjugal. On sait que le journalisme de la célébrité est tourné vers l’intimité des figures publiques. La vie amoureuse de ces dernières alimente les passions du public et des médias, notamment avec la valorisation du scoop – adultère, divorce, trahison. On ne trouve nul désir, chez Louise Gilbert-Sauvage, de s’adonner à cette chasse à la nouvelle indissociable de la presse populaire à potins. Prévaut davantage, chez elle, une conception traditionnelle et permanente des rapports entre hommes et femmes, où le mariage se conjugue sur un mode plus euphorique que dysphorique. Cette vision correspond à l’image que se fait Gilbert-Sauvage d’Hollywood ou, à tout le moins, à la représentation positive qu’elle cherche à en donner, à l’antipode des compromissions qui forment l’une des trames de la presse à scandale. Le thème du divorce permet de prendre la mesure de cette conception en harmonie avec la ligne éditoriale du Samedi. Déjà en 1938, la diserte Joan Crawford, soutenue par son mari et par la journaliste, n’hésite pas à accuser les médias d’accélérer la course au divorce chez les stars :

Je crois vraiment que les divorces d’Hollywood seraient beaucoup moins nombreux si l’on ne forçait la main, en quelque sorte, aux acteurs, qui sont souvent des ménages fort unis jusqu’au jour où l’on met dans la bouche de l’un d’eux, je veux dire, du mari ou de la femme, qu’il est question d’une séparation, et que l’on ne s’entend plus. Le plus souvent, rien de tout cela n’existe que dans l’esprit des chercheurs de nouvelles sensationnelles. Et naturellement, il arrive que l’autre se croit lésé par une indiscrétion du compagnon ou de la compagne[88].

Hormis une exception, celle de l’actrice et chanteuse Cornell Borchers, dont on signale de façon expéditive et avec des points de suspension lourds de sous-entendus qu’elle a franchi le Rubicon de la séparation (« Elle est divorcée[89]… »), Gilbert-Sauvage ne traite jamais des artistes qui se sont résolus au divorce. Au contraire, les actrices heureuses en mariage sont mobilisées afin de critiquer ce qu’un confrère de La Revue moderne qualifie, à la même époque, d’« épidémie[90] » de divorces. L’article « Pour la vie… » offre ainsi l’occasion à Debbie Reynolds de défendre une conception « sérieuse » du mariage : « Oui, mon mari sera toujours la plus importante chose de ma vie… Comme mes parents, je considère que le mariage est un acte trop sérieux pour se décider à s’en dégager pour de futiles désaccords[91]. »

Le sérieux, c’est également ce qui préside à la recherche de l’âme-soeur chez les stars masculines interrogées sur leur vie amoureuse. On constate à ce sujet une augmentation du nombre de textes discutant du célibat des acteurs dans les années 1950, comparativement à la première période du corpus (1936-1940). La figure de l’artiste célibataire prend une nouvelle ampleur et donne une tournure un brin érotique aux confidences recueillies. Tout en jouant sur la ferveur et les phénomènes d’adoration que suscitent les figures publiques masculines, Gilbert-Sauvage brosse au fil de ses textes le portrait-type de la prétendante idéale. On peut citer les deux articles que la journaliste consacre au « musicien charmeur » Liberace. Si le premier, un portrait, décrit la frénésie des admiratrices dont l’artiste est « en secret toute l’espérance[92] », le second, un entretien, suit ce filon en offrant la possibilité à l’intéressé de se confier sur ses espoirs de vie à deux :

— N’êtes-vous jamais devenu amoureux ?

— Oui, il m’est arrivé quelquefois de me croire amoureux, mais je vois bien aujourd’hui qu’il n’en était rien.

— Y a-t-il une qualité que vous recherchez davantage chez la femme ?

— Oui. C’est la sincérité. La sincérité du coeur et la sincérité dans la manière de vivre sa vie. Voilà la qualité que j’admire le plus, car elle en renferme beaucoup d’autres, essentielles au bonheur.

...

Pour ceux que sa vie sentimentale préoccupe, il m’a avoué qu’il est fiancé trois fois… Mais il est encore éligible… et, c’est lui qui le dit, il attend « The right girl who can compete with his love for piano[93] ».

La grandeur de Liberace n’aurait d’égale que sa solitude et son inaccessibilité, traits qui accentuent le caractère fantasmagorique d’une figure dans les articles, celle de l’artiste qui se voue à son art et dont le célibat est à la fois acceptable socialement et source de désir. Le pianiste rejoint ici une cohorte d’artistes masculins dont la fonction, dans Le Samedi, est de poser les jalons d’une identité et d’une désirabilité féminines conventionnelles. Pour l’acteur du studio MGM Edmund Purdom, « la femme pour être agréable et bien remplir sa jolie mission doit posséder comme qualité primordiale : la compréhension[94] ». L’acteur d’Universal Pictures George Nader, pour sa part, « peuple sa solitude » en rêvant d’une femme qui ne serait pas une actrice : « Il doit se trouver quelque part une jeune femme sans autre renommée que les qualités de son coeur[95]. » Pour ces « étoiles du cinéma » – et, par extension, pour la journaliste –, la femme idéale devrait être à la fois présente auprès de l’acteur et effacée ; sincère et compréhensive, tout en étant vouée à sa « jolie mission » qu’on suppose être, dans un premier temps, celle d’aimer et de rendre la star heureuse. Les acteurs français interrogés dans l’article « Qui faut-il épouser ?... » se joignent au choeur de leurs confrères américains et précisent le portrait : le sourire, la sincérité et la bienveillance, le sens de l’humour, l’intelligence, la vigilance, la finesse et les « parures physiques » complètent la description de l’hypothétique élue, en qui Robert Le Béal voudrait trouver « la femme Forte, moralement, si bien chantée, et si précieuse [qui] possède toutes les qualités qui ont fait de nos mères les modèles à rechercher[96] ».

La remarque de Le Béal convoque opportunément la figure de la mère, qui agit dans les textes comme l’horizon principal d’un nombre significatif de confidences et de récits. Le système d’assignations de genre des textes de Gilbert-Sauvage accorde effectivement au discours sur la maternité une place prépondérante. Ce discours est d’abord exploité au tournant des années 1940 dans une volonté d’associer les stars à des enjeux plus universels, dans un même geste de rapprochement entre les êtres de grandeur et le reste du monde. L’actrice et cantatrice Lily Pons exprime le souhait de « goûter à la vie normale de la femme, fonder un foyer et avoir des enfants[97] », tandis que la journaliste, un brin moraliste, rappelle que « les responsabilités d’élever l’enfant sont les mêmes pour tous[98] ». En outre, Gilbert-Sauvage se félicite de constater qu’en 1944 « la mode est au berceau » dans le petit monde d’Hollywood pourtant toujours propice à « quelque excentricité nouvelle[99] ». Dans les années 1950, le discours sur la maternité est mobilisé plus substantiellement dans les entretiens et portraits. Ce n’est plus tant le point de vue démocratique qui prévaut alors que la réaffirmation en bloc des valeurs, à la fois sociales et chrétiennes, d’une féminité associée à la reproduction et à l’éducation de la progéniture. Avoir un enfant, explique Gilbert-Sauvage, « apporte dans presque tous les cas, un regain de vitalité à celles qui sont bénies de ce bonheur[100] ». Les figures maternelles, particulièrement celles évoquées par des artistes masculins, parsèment les articles de la période et sont l’objet tantôt d’un amour et d’un respect sans faille de la part de leur auguste rejeton, tantôt d’une admiration sentie dans la description qu’en fait la journaliste. En plus des deux articles sur Liberace mentionnés précédemment, les textes consacrés à Tyrone Power, Mack Sennett et Mario Lanza, rédigés à quelques mois d’intervalles au début des années 1950, fourmillent d’hommages à la mère :

Pour un fils, écrit la journaliste, la grande vedette de l’univers, c’est tout d’abord celle qui l’a bercé dans ses bras, celle qui l’a aimé par-dessus-tout, et souvent malgré les larmes qu’il lui a fait verser. … je me disais intérieurement : comme elles [les mères] sont toujours les mêmes pour leurs enfants, même lorsqu’ils sont devenus des grands, des hommes ; c’est toujours « le petit » d’autrefois qu’elles entrevoient à travers leur fierté d’aujourd’hui. Peut-être bien est-ce parce que l’amour maternel garde toujours quelque chose de merveilleusement protecteur au cours des années[101].

Un autre aspect de la question est exploré, cette fois par le biais de confidences recueillies auprès des femmes célèbres ayant également des enfants : celui de la conciliation de la gloire et de la maternité. Dans l’entretien avec Jane Powell, Gilbert-Sauvage s’étonne du fait qu’« il y a 15 ans, la maternité que les actrices portent aujourd’hui comme une auréole, devait être dérobée, dans la crainte, sans doute futile, de perdre la faveur d’un public averti sûrement, que l’on s’en fût douté[102] ! ». Pareille observation doit néanmoins être nuancée en regard d’autres modèles féminins mis en avant par la journaliste, par exemple dans l’article « Chez elles et à l’écran ». Le titre de cette chronique annonce déjà la tension qui existe entre vie publique et vie privée. Introduit par une mise à jour sur la carrière interrompue de Deanna Durbin (« la carrière de maman et d’épouse est celle qu’elle choisit désormais[103] »), l’article aborde par la suite le cas de Shirley Temple, celle-là même que Gilbert-Sauvage présentait comme sa jeune amie quelques années plus tôt. Si la représentation du lien d’amitié persiste, et si le destin de Temple est lié, dans le discours, à celui de la journaliste, il appert que la nouvelle vie de la jeune prodige trace la route à suivre à l’intention de ses admiratrices :

Shirley Temple, la première petite actrice rencontrée à mon arrivée à Hollywood (elle venait d’atteindre l’âge de raison), et dont j’ai toujours suivi les succès et… la vie en est parsemée… les heures moins faciles, a parcouru beaucoup de chemin, ces dernières années. Enfin, de nouveau heureuse, maman de deux charmants bébés, elle a résolu de consacrer les années de bonheur qu’elle vit actuellement, exclusivement au profit de son mari et de ses enfants.

…

Mais, rassurez-vous, assidus des salles de spectacles. Il y aura toujours beaucoup d’appelés et d’élus au cinéma. Si quelques-unes de vos actrices préférées se retirent du métier, momentanément ou définitivement, il y aura les autres qui s’y trouvent toujours bien à leur place, et y cueillent tout le bonheur rêvé. Et puis, même parmi celles désireuses de vivre une vie familiale plus intense, celles qui sont liées par contrat … reviendront à leur public, apportant une mesure plus riche dans la consécration d’un talent reconnu, pour avoir su comprendre que, de tous les diadèmes, il ne s’en trouve pas de plus seyant au front d’une femme que celui dont les pierres précieuses brillent de l’éclat du rayonnement familial[104].

La fin de l’article concentre quantités d’images exploitées par Gilbert-Sauvage : si le vedettariat est un monde de l’acclamation et du mouvement, celui du foyer et de la vie de famille est, quant à lui, l’espace du réconfort et de la tradition. Ce discours renvoie les femmes, célèbres comme anonymes, à une même nature, celle de la mère, cette image d’« apothéose » typique de la « civilisation canadienne-française », comme le prétend Jean Le Moyne à la même époque[105]. Dans les années 1950, la relative érotisation de la star masculine célibataire et le recentrage d’un discours sur la maternité sont les deux faces d’une même praxis à l’oeuvre dans le magazine : celle de la standardisation des rapports sociaux de genre. En tant que consommatrices des réclames et des rêves proposés par Le Samedi, les femmes sont renvoyées au mythe, éclairé d’un jour nouveau par les « étoiles », de l’éternel féminin.

Conclusion

Partant du postulat que la célébrité est un phénomène médiatique, il m’apparaissait primordial de considérer son histoire par l’entremise des magazines, à la fois témoins et agents du phénomène de fascination collective que peuvent exercer les stars sur le public. En étudiant les textes sur Hollywood publiés par une ressortissante canadienne-française dans les pages du Samedi, j’ai cherché à mettre en lumière quelques stratégies d’écriture de la célébrité au Québec, ainsi que leurs résonances idéologiques et culturelles au mitan du 20e siècle. Forte d’une tradition d’écriture journalistique associée aux femmes, Louise Gilbert-Sauvage privilégie le ton de la confidence et de l’amitié pour construire un lien, plus virtuel que réel, entre les lectrices et les stars de cinéma. Ses textes contribuent en ce sens à la pérennisation de canaux de diffusion d’un imaginaire hollywoodien qui mériterait qu’on l’étudie davantage afin d’en cerner le potentiel caractère hégémonique dès les années 1940 dans l’aire francophone canadienne, particulièrement auprès d’un lectorat féminin fortement visé par les publicistes de la période. La démonstration a également mis en lumière la circulation d’un même flux d’images et de figures interreliées, tant sur le plan des modèles du succès que sur celui du rééquilibrage des valeurs et fonctions de la féminité projetée dans l’espace social. Est-ce à dire que le récit du vedettariat réaffirme un certain nombre d’impératifs de type conservateur ? Si elle va certainement dans ce sens, la présente étude veut servir de point de départ à une exploration plus vaste des rapports entre presse et figures publiques ; exploration qui, en englobant à la fois les pratiques d’écriture adoptées par les journalistes de la célébrité, la dynamique des rapports de genre, de classe et de race, la hiérarchisation de l’espace culturel et journalistique et la multiplicité des échelles d’analyse (local/national/mondial), permettrait de comprendre les effets à la fois globaux et précis de la célébrité sur la vie culturelle et l’espace public du Québec avant la période contemporaine à laquelle on l’associe trop souvent.

Appendices

Note biographique

Adrien Rannaud est professeur adjoint de littérature et culture québécoises à l’Université de Toronto. Il s’intéresse à l’histoire littéraire québécoise du 20e siècle, aux rapports entre presse et littérature, et aux pratiques et discours de la culture moyenne (middlebrow culture). Son premier ouvrage, De l’amour et de l’audace. Femmes et roman au Québec dans les années 1930 (Presses de l’Université de Montréal) a reçu le prix Gabrielle-Roy en 2018. Il a publié en 2021 La révolution du magazine au Québec. Poétique historique de La Revue moderne, 1919-1960 (Nota bene). Il dirige le projet « Presse et culture de la célébrité au Québec (1930-1972) ».

Notes

-

[1]

Les analyses et résultats présentés ici sont issus du projet de recherche « Presse et culture de la célébrité au Québec (1930-1972) » subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (programme Savoir, 2020-2025). Je tiens à remercier les évaluateurs ou évaluatrices anonymes de la Revue d’histoire de l’Amérique française pour la générosité de leurs commentaires constructifs.

-

[2]

« Radio-Fémina », L’Illustration nouvelle, 12 octobre 1939, p. 9.

-

[3]

« Ça et là », Le Droit, 12 octobre 1939, p. 2.

-

[4]

Le Rodeur [pseud. non identifié], « En rodant dans l’s’ascenseurs », Radiomonde, 21 octobre 1939, p. 6.

-

[5]

On consultera pour s’en rendre compte l’anthologie préparée par David P. Marshall, The Celebrity Culture Reader (New York, Routledge, 2006).

-

[6]

Voir Antoine Lilti, Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750-1850) (Paris, Fayard, 2014). Le terme de « civilisation du journal » est emprunté à l’ouvrage suivant : Dominique Kalifa et al. (dir.), La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe siècle (Paris, Nouveau monde, 2011). Pour le Québec, voir Alex Gagnon, Les métamorphoses de la grandeur. Imaginaire social et célébrité au Québec (de Louis Cyr à Dédé Fortin) (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2020), et Adrien Rannaud, La révolution du magazine au Québec. Poétique historique de La Revue moderne, 1919-1960 (Montréal, Nota bene, 2021).

-

[7]

Micheline Cambron [1989], Une société, un récit. Discours culturel au Québec (1967-1976) (Montréal, Alias, 2017).

-

[8]

Lire aussi Elzéar Lavoie, « La constitution d’une modernité culturelle populaire dans les médias au Québec (1900-1950) », dans Yvan Lamonde et Esther Trépanier (dir.), L’avènement d’une modernité culturelle au Québec (Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986), p. 253-298. Pour une synthèse des travaux de l’équipe interuniversitaire, voir Micheline Cambron (dir.), « L’indiscipline de la culture », numéro thématique, Globe, vol. 15, no 1-2 (2012). Cette évolution marquée du secteur journalistique durant l’entre-deux-guerres se fait dans la foulée de l’expansion de la presse à grand tirage, déjà bien documentée dans Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d’un média de masse (Québec, Presses de l’Université Laval, 1988).

-

[9]

Micheline Cambron, Myriam Côté et Alex Gagnon (dir.), Les journaux québécois d’une guerre à l’autre. Deux états de la vie culturelle québécoise au xxe siècle (Québec, Codicille, 2018), p. 21.

-

[10]

Ibid., p. 179.

-

[11]

Ajoutons à cette liste deux publications sur le cinéma lancées par Poirier, Bessette et Cie, Le Panorama et Le Film.

-

[12]

J’ai traité cette question dans l’article suivant, Adrien Rannaud, « Présence (anti)américaine, nationalisme et culture moyenne dans les magazines de l’entre-deux-guerres au Québec », Belphégor, vol. 19, no 2 (2021), [https://doi.org/10.4000/belphegor.4207].

-

[13]

À titre d’exemple, l’édition du samedi de La Patrie compte une vingtaine de pages en 1918, contre 39 en 1930. En 1940, en plus de l’édition finale du dimanche, le numéro du samedi compte 63 pages.

-

[14]

Edgar Morin, Les stars, 3e édition (Paris, Seuil, 1972).

-

[15]

Ernestine Pineault-Léveillé, « Notre américanisation par la femme », dans Marc-Antonin Lamarche (dir.), Notre américanisation. Enquête de la Revue dominicaine (1936) (Montréal, Oeuvre de presse dominicaine, 1937), p. 139-140.

-

[16]

Hubert Sabino, « Le Panorama, plus qu’un simple fan magazine américain en français », dans Cambron, Côté et Gagnon (dir.), Les journaux québécois d’une guerre à l’autre, p. 55-76.

-

[17]

Sur le cas des artistes de la scène comme Mary Travers (La Bolduc), Jean Grimaldi et Rudy Vallée, voir Pierre Lavoie, « Mille après mille. Mobilité, célébrité et mémoire des artistes populaires après “l’exode” », thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 2019.

-

[18]

Il s’agit de l’année durant laquelle la société d’État Radio-Canada se lance dans la production et la diffusion télévisuelles.

-

[19]

En effet, pour la même période, les pages 13 à 17 d’un numéro de Photo-Journal couvrent, selon les titres des rubriques, « la vie des vedettes », « les vedettes dans l’intimité » ou « Hollywood par l’image ».

-

[20]

Chantal Savoie, « Femmes, mondanité et culture dans les années 1940 : l’exemple de la chronique “Ce dont on parle” de Lucette Robert dans La Revue populaire », Revue internationale d’études canadiennes / International Journal of Canadian Studies, no 48 (2014), p. 105-118.

-

[21]

Voir Chantal Savoie, Les femmes de lettres canadiennes-françaises au tournant du xxe siècle (Montréal, Nota bene, 2014).

-

[22]

Louise [pseud. de Louise Gilbert], « Le Royaume des femmes. À mes chères lectrices », La Patrie, 20 juillet 1935, p. 14.

-

[23]

Chantal Savoie, « Femmes, chroniques et billets dans les années 1930 », Voix et images, vol. 39, no 2 (2014), p. 57-67 ; Mylène Bédard, « Entre presse et littérature : le journalisme féminin durant les décennies 30 et 40 au Québec », Recherches féministes, vol. 33, no 1 (2020), p. 215-231. Voir, sur les rapports entre journalisme d’opinion et information, Colette Brin, Jean Charron et Jean de Bonville (dir.), Nature et transformation du journalisme. Théories et recherches empiriques (Québec, Presses de l’Université Laval, 2004).

-

[24]

Joshua Gamson, Claims to Fame. Celebrity in Contemporary America (Berkeley, University of California Press, 1994), p. 27. On lit ailleurs que Gilbert-Sauvage a par deux fois été choisie comme trésorière de la Hollywood Foreign Correspondents Association : Henri Letondal, « Henri Letondal… À Hollywood… », Le Canada, 15 décembre 1948, p. 5.

-

[25]

On ignore pratiquement tout de la contribution de Gilbert-Sauvage au magazine Le Film, dont personne ne possède de collection complète. Toutefois, il semblerait, d’après quelques rares exemplaires conservés par des collectionneurs ou collectionneuses, que la journaliste ait été très active pour ce périodique.

-

[26]

Depuis la rédaction et l’acceptation du présent article, l’accès aux collections de La Revue populaire a été rendu possible notamment à l’Université de Sherbrooke. Je remercie Justine Rainville, assistante de recherche, qui s’est chargée du moissonnage des données dans les microfiches de La Revue populaire.

-

[27]

Les tirages publiés dans le Canadian Directory Almanach donnent une idée de la popularité des magazines de Poirier, Bessette et Cie, malgré la nette domination du marché par Le Bulletin des agriculteurs et La Revue moderne : en 1949, La Revue populaire et Le Samedi tirent respectivement à 77 000 et 82 000 exemplaires, contre 125 000 exemplaires pour Le Bulletin et 106 000 exemplaires pour La Revue moderne.

-

[28]

Voir Adrien Rannaud, « Femmes, célébrité et magazine : la fabrique d’une culture médiatique au féminin vue à travers les exemples du Mois de Jovette et de Véro magazine », dans Julie Beaulieu, Adrien Rannaud et Lori Saint-Martin (dir.), Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes (Québec, Codicille, 2018), p. 211-240.

-

[29]

Walter Benjamin [1935], « L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », dans Oeuvres, t. 3 (Paris, Gallimard, 2000), p. 67-113.

-

[30]

Nathalie Heinich, De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique (Paris, Gallimard, 2012), p. 16-22.

-

[31]

Ce qui veut dire que le lecteur ou la lectrice n’a pas à lire la « suite et fin » du texte plusieurs pages après le début de l’article.

-

[32]

Vincent Lambert, « Servir et alléger. L’art du chroniqueur », Voix et images, vol. 42, no 3 (2017), p. 27. L’auteur souligne.

-

[33]

Louise-Gilbert Sauvage, « Hier à Los Angeles – Aujourd’hui à Montréal », Le Samedi, 4 septembre 1937, p. 8-9.

-

[34]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les débuts de Katherine Hepburn – Le trac au cinéma », Le Samedi, 29 janvier 1938, p. 8-9.

-

[35]

Ibid.

-

[36]

Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas (Paris, CNRS Éditions, 2019), p. 21-74.

-

[37]

Charles L. Ponce de Leon, Self-Exposure. Human Interest Journalism and the Emergence of Celebrity in America, 1890-1940 (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002), p. 58.

-

[38]

Guillaume Pinson, Fiction du monde. De la presse mondaine à Marcel Proust (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008) ; Rannaud, « Femmes, célébrité et magazine », p. 223-224.

-

[39]

Louise Gilbert-Sauvage, « Le bonheur en ménage », Le Samedi, 23 avril 1938, p. 26.

-

[40]

Louise Gilbert-Sauvage, « Claudine Colbert chez elle », Le Samedi, 25 septembre 1937, p. 8.

-

[41]

Louise Gilbert-Sauvage, « June Allyson chez elle », Le Samedi, 27 juin 1957, p. 4.

-

[42]

Louise Gilbert-Sauvage, « Comment George Nader peuple sa solitude », Le Samedi, 19 janvier 1957, p. 4.

-

[43]

Morin, Les stars, p. 33.

-

[44]

Louise Gilbert-Sauvage, « Claude Dauphin raconte… », Le Samedi, 30 août 1952, p. 5.

-

[45]

Louise Gilbert-Sauvage, « Dans les studios d’Hollywood », Le Samedi, 14 décembre 1940, p. 6.

-

[46]

Louise Gilbert-Sauvage, « Daniel Gélin », Le Samedi, 8 octobre 1955, p. 4, 30.

-

[47]

Louise Gilbert-Sauvage, « Une artiste de chez nous », Le Samedi, 8 décembre 1951, p. 4.

-

[48]

Louise Gilbert-Sauvage, « Hollywood en fleurs », Le Samedi, 23 octobre 1937, p. 10.

-

[49]

Rappelons que le Shirley Temple Fan Club compte près de 4 millions de membres répartis dans 384 branches. Voir Samantha Barbas, Movie Crazy. Fans, Stars, and the Cult of Celebrity (New York, Palgrave, 2001), p. 113.

-

[50]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les étoiles canadiennes du firmament d’Hollywood », Le Samedi, 6 novembre 1937, p. 9.

-

[51]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les vedettes étrangères à Hollywood », Le Samedi, 19 mars 1938, p. 25.

-

[52]

Louise Gilbert-Sauvage, « Gigi Perreau succède à Shirley Temple », Le Samedi, 26 janvier 1952, p. 4.

-

[53]

On peut penser aux photographies autographiées, comme c’est le cas de George Brent, dont on peut lire, sur le portrait en pleine page, l’autographe suivant : « To my Canadian Friends ». Photo de George Brent, Le Samedi, 14 décembre 1940, p. 6.

-

[54]

Ponce de Leon, Self-Exposure, p. 106-140.

-

[55]

D’après le titre des mémoires d’André Montmorency, De la ruelle au boulevard (Montréal, Leméac, 1992).

-

[56]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les débuts d’une diva », Le Samedi, 31 juillet 1937, p. 9.

-

[57]

Louise Gilbert-Sauvage, « Le sentier de la Gloire », Le Samedi, 9 janvier 1943, p. 6.

-

[58]

Louise Gilbert-Sauvage, « Beautés nordiques à Hollywood », Le Samedi, 26 mai 1956, p. 3.

-

[59]

Louise Gilbert-Sauvage, « La ravissante Faith Domergue », Le Samedi, 18 novembre 1950, p. 35.

-

[60]

Louise Gilbert-Sauvage, « Dialogue avec Jane Powell », Le Samedi, 15 août 1953, p. 6.

-

[61]

Louise Gilbert-Sauvage, « Statuesque et prestigieuse : Anita Ekberg », Le Samedi, 1er mars 1958, p. 5.

-

[62]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les artistes en vacances », Le Samedi, 14 juillet 1951, p. 30.

-

[63]

Louise Gilbert-Sauvage, « Singuliers passe-temps des vedettes de cinéma », Le Samedi, 19 février 1955, p. 5.

-

[64]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les débuts d’une diva », p. 9.

-

[65]

Louise Gilbert-Sauvage, « Leslie Caron », Le Samedi, 14 novembre 1951, p. 4.

-

[66]

Louise Gilbert-Sauvage, « La vraie personnalité de Jayne Mansfield », Le Samedi, 25 mai 1957, p. 5.

-

[67]

Louise Gilbert-Sauvage, « La valeur de la pensée à Hollywood, Le Samedi, 12 février 1938, p. 9. L’autrice souligne.

-

[68]

Louise Gilbert-Sauvage, « Les “stars” d’Hollywood aiment les enfants », Le Samedi, 17 septembre 1938, p. c. (Les pages centrales du magazine sont alors indiquées par a, b, c…)

-

[69]

Louise Gilbert-Sauvage, « Lily Pons s’installe en Amérique », Le Samedi, 27 novembre 1937, p. 11 ; idem, « En marge du métier d’acteur », Le Samedi, 14 février 1953, p. 7.

-

[70]

Louise Gilbert-Sauvage, « June Allyson chez elle », Le Samedi, 27 juin 1957, p. 4.

-

[71]

Louise Gilbert-Sauvage, « Chez Ida Lupino », Le Samedi, 22 avril 1944, p. c.

-

[72]

Louise Gilbert-Sauvage, « Connaissez-vous Olympe Bradna ? », Le Samedi, 22 octobre 1938, p. g.

-

[73]

Louise Gilbert-Sauvage, « Le dynamique Ezio Pinza », Le Samedi, 7 juillet 1951, p. 18.

-

[74]

Louise Gilbert-Sauvage, « Ils ont vaincu l’âge ingrat », Le Samedi, 22 juillet 1939, p. d.

-

[75]

Louise Gilbert-Sauvage, « Liberace le musicien charmeur », Le Samedi, 25 décembre 1954, p. 5.

-

[76]

Marie-Joseph Bertini, « Un mode original d’appropriation des Cultural Studies : les études de genre appliquées aux sciences de l’information et de la communication. Concepts, théories, méthodes et enjeux », MEI « médiation et information », no 24-25 (2006), p. 121.

-

[77]

Charles Kurzman et al., « Celebrity Status », Sociological Theory, vol. 25, no 4 (2007), p. 357.

-

[78]

Jib Fowles, Starstruck. Celebrity Performers and the American Public (Washington, Smithsonian Institution Press, 1992), p. 64-66.

-

[79]

Gilbert-Sauvage, « Beautés nordiques à Hollywood », p. 3.

-

[80]

Louise Gilbert-Sauvage, « Une étoile disparaît, une autre paraît », Le Samedi, 25 décembre 1937, p. 7.

-

[81]

Louise Gilbert-Sauvage, « Mode et beauté. Hollywood vous parle… », Le Samedi, 5 mars 1938, p. 9.

-

[82]

Louise Gilbert-Sauvage, « Cinq minutes avec Joan Leslie », Le Samedi, 23 février 1946, p. 6.

-

[83]

Louise Gilbert-Sauvage, « Terpsichore envahit Hollywood », Le Samedi, 16 juillet 1955, p. 6.

-

[84]

Gilbert-Sauvage, « Statuesque et prestigieuse : Anita Ekberg », p. 5.

-

[85]

Louise Gilbert-Sauvage, « La vie de Marilyn Monroe », Le Samedi, 31 juillet 1954, p. 7.

-

[86]

Gilbert-Sauvage, « Mode et beauté », p. 9.

-

[87]

Louise Gilbert-Sauvage, « Ces beautés livrent leurs secrets », Le Samedi, 4 août 1951, p. 6.

-

[88]

Gilbert-Sauvage, « Le bonheur en ménage », p. 26.

-

[89]

Louise Gilbert-Sauvage, « La plus grande vedette étrangère de Hollywood », Le Samedi, 6 août 1955, p. 6.

-

[90]

Léon Franque, « On ne badine pas avec le divorce », La Revue moderne, mai 1957, p. 17.

-

[91]

Louise Gilbert-Sauvage, « Pour la vie… », Le Samedi, 7 avril 1956, p. 5.

-

[92]

Gilbert-Sauvage, « Liberace le musicien charmeur », p. 5.

-

[93]

Louise Gilbert-Sauvage, « Le premier film de Liberace », Le Samedi, 3 septembre 1955, p. 4-5.

-

[94]

Louise Gilbert-Sauvage, « Le secret du succès d’Edmund Purdom », Le Samedi, 5 février 1955, p. 3.

-

[95]

Gilbert-Sauvage, « Comment George Nader peuple sa solitude », p. 4.

-

[96]

Louise Gilbert-Sauvage, « Qui faut-il épouser ?... », Le Samedi, 24 octobre 1953, p. 24. L’autrice souligne.

-

[97]

Gilbert-Sauvage, « Lily Pons s’installe en Amérique », p. 11.

-

[98]

Gilbert-Sauvage, « Les “stars” d’Hollywood aiment les enfants », p. 36.

-

[99]

Louise Gilbert-Sauvage, « La cigogne à Hollywood », Le Samedi, 17 juin 1944, p. b.

-

[100]

Gilbert-Sauvage, « Dialogue avec Jane Powell », p. 6.

-

[101]

Louise Gilbert-Sauvage, « Tyrone Power vu par sa mère », Le Samedi, 13 mars 1951, p. 5. Voir aussi les articles « La carrière de Mack Sennett » (2 juin 1951) et « La vraie personnalité de Mario Lanza » (20 octobre 1951).

-

[102]

Gilbert-Sauvage, « Dialogue avec Jane Powell », p. 6.

-

[103]

Louise Gilbert-Sauvage, « Chez elles et à l’écran », Le Samedi, 7 février 1953, p. 11.

-

[104]

Ibid.

-

[105]

Jean Le Moyne, « La femme et la civilisation canadienne-française », Bulletin – Société d’étude et de conférences, vol. 4, no 2 (décembre 1953), p. 35-51.

List of figures

Figure 1

Textes de Louise Gilbert-Sauvage publiés dans Le Samedi (1936-1958)

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Louise Gilbert-Sauvage, « La montée vers la gloire ou la vie de Jean Hersholt », Le Samedi, 10 juillet 1937, p. 7. Légende de la photo : « … Jean Hersholt [au centre] causant familièrement avec la correspondante du Samedi à Hollywood, Mme Louise Gibert-Sauvage, journaliste canadienne-française, et son mari, M. Lucien A. Sauvage [à gauche]. »