Abstracts

Résumé

Cet article s’intéresse à un aspect négligé de l’historiographie de la maternité hors mariage au Québec, celui de l’impact des débuts du travail social. À l’aide de mémoires de fin d’études déposés à l’École de service social de l’Université de Montréal entre 1945 et 1970, l’étude cherche à démontrer que les Soeurs de Miséricorde, malgré la persistance d’un certain moralisme, ont participé, tant par leur volonté de développement professionnel (plusieurs d’entre elles ayant complété leur diplôme en travail social) que par leur ouverture à de nouvelles théories et techniques, à l’évolution des services offerts aux mères célibataires. L’analyse des mémoires permet de constater qu’en l’espace de quelques décennies, le discours moralisateur a été remplacé par un discours psychologique puis par un discours plus social, ouvrant la voie à la création de nouveaux services dans les maternités.

Abstract

This paper focuses on a neglected aspect of the historiography of unwed motherhood in Quebec, that of the impact of early social work. Using Master’s theses submitted at the School of Social Work (Université de Montréal) between 1945 and 1970, the study seeks to demonstrate that the Sisters of Miséricorde, despite the persistence of a certain moralism, participated in the evolution of services for single mothers as shown both by their desire for professional development (several sisters having completed their degree in social work) and by their openness to new theories and techniques. Analysis of the social workers’ theses reveals that within a few decades, moral condemnation of single mothers had been replaced initially by a psychological discourse and then by a social discourse paving the way for the creation of new services in maternity hospitals.

Article body

« Elle a mangé le dessert avant la soupe », écrivait en dérision la journaliste Renée Geoffroy en 1960 en référence à une condamnation morale des mères célibataires qu’elle jugeait archaïque. L’auteure notait par ailleurs les réclamations des travailleuses sociales oeuvrant quotidiennement auprès de cette clientèle afin d’offrir de meilleurs services[2]. Pourtant, à peine une décennie plus tôt, les mémoires de travailleuses sociales de l’École de service social de l’Université de Montréal faisaient montre d’un discours plutôt moralisateur. Les changements rapides ayant marqué les conceptions de la maternité hors mariage au Québec entre 1945 et 1970 ne peuvent s’expliquer sans s’intéresser aux professionnelles qui travaillèrent auprès de celles que l’on appelait les filles-mères. L’École de service social de l’Université de Montréal, qui en était alors à ses débuts, formait les premiers contingents de travailleurs sociaux à oeuvrer dans les institutions charitables. La période étudiée dans le cadre de cet article incarne d’ailleurs un tournant au Québec alors que l’arrivée massive de travailleurs sociaux, y compris de nombreux religieux, a considérablement changé les manières de faire au sein même des institutions catholiques, les services offerts aux mères célibataires ne faisant pas exception.

La maternité hors mariage a toujours été, à divers degrés, marginalisée dans la société québécoise. Avant la fin des années 1960, « le péché de la chair », répréhensible avant le mariage, a mené bien des femmes à cacher leur grossesse et à se résigner à l’anonymat du séjour en maternité. À l’intérieur de ces murs, les jeunes mères étaient soumises à une discipline stricte et étaient infantilisées. Elles y suivaient un traitement moral qui devait les ramener dans le droit chemin, celui du couple marié. Entre les années 1945 et 1970, l’immoralité de la jeune fille, quoique ne disparaissant jamais complètement du discours, céda peu à peu le pas à l’analyse psychologique puis sociale. Ces changements ne sont pas étrangers au fait qu’à la même époque, psychologues et travailleurs sociaux intègrent progressivement les maternités et y amènent leur expertise. De pécheresse à mésadaptée en passant par névrosée, comment a évolué le discours au sujet des mères célibataires après la Deuxième Guerre mondiale ? Avec quels effets sur leur traitement ? Le présent article entend éclaircir ces questions en présentant l’analyse de mémoires de travailleuses sociales, religieuses et laïques, ayant complété leur stage à la Miséricorde de Montréal. Cette maternité, fondée en 1845 par Rosalie Cadron-Jetté, offre les services d’accouchement et de « correction morale » et reçoit une moyenne de 560 mères célibataires par année entre 1920 et 1945[3].

Travail social et maternité hors norme au Québec : un survol

L’historiographie de la maternité hors mariage est riche et variée, mais au Québec, elle s’est peu intéressée aux changements découlant de l’arrivée massive des travailleuses sociales dans les maternités. Deux historiennes se sont penchées sur l’institutionnalisation des mères célibataires. Ainsi, les travaux d’Andrée Lévesque, portant sur les années 1920 à 1940, touchent particulièrement la morale entourant le traitement des jeunes mères ainsi que le fonctionnement de l’institution des Soeurs de la Miséricorde[4]. Même si la recherche de Lévesque couvre une période antérieure à notre étude, le portrait qu’elle dresse de la grossesse illégitime, synonyme de déviance dans une société où la moralité était empreinte d’un double standard sexuel, demeure incontournable pour comprendre la question du traitement de la maternité hors mariage.

Marie-Aimée Cliche a, quant à elle, étudié les filles-mères au Québec, mais sur une très longue période (1850-1969). Selon cette historienne, les changements majeurs dans le traitement de la maternité hors mariage sont surtout d’ordre législatif et suivent la Révolution tranquille[5]. Par ailleurs, de nombreuses études portant sur les institutions vouées à l’enfance permettent une meilleure compréhension du phénomène d’adoption et démontrent que la garde de l’enfant par la mère célibataire était le plus souvent découragée et très mal perçue socialement, et ce, jusqu’aux années 1960 et parfois 1970[6]. La thèse de Chantale Quesney expose toutefois quelques nuances par rapport à cette situation dans les années 1940 au Québec. En effet, elle démontre que certains travailleurs sociaux (surtout dans les milieux anglophones) influencés par les thèses états-uniennes, ont encouragé la responsabilisation de la mère par la garde de son enfant comme meilleur moyen de « guérison », une philosophie qui était en outre reliée à l’importance de l’allaitement par la mère naturelle. Quesney note toutefois que cette situation a été temporaire puisque la définition légale et sociétale de l’illégitimité, liée à une pathologisation de la maternité hors mariage, ne favorisait pas la garde de l’enfant, particulièrement au Québec[7].

Le discours entourant la maternité hors mariage a aussi fait l’objet de quelques analyses[8]. L’Église catholique y est souvent présentée comme principal agent normatif, une idée que conteste toutefois Gaston Desjardins qui s’est attardé aux discours de plusieurs autres groupes, comme les médecins et les psychologues, de même que diverses associations comme l’École des parents, ainsi qu’aux médias. L’analyse de Desjardins nuance la vision très répandue et presque caricaturale d’une sexualité réprimée, cachée et condamnée au Québec avant la Révolution tranquille. La réalité était plus complexe et l’évolution des normes sexuelles, visible surtout à travers les véhicules de communication de masse, n’a pas échappé au clergé catholique qui a lui aussi dû ajuster son discours pour faire face aux changements[9].

Le travail de Lionel-H. Groulx nous permet de mieux comprendre l’impact de l’arrivée du travail social dans les institutions charitables au Québec[10]. Son étude qui insiste sur le contrôle clérical très serré de la profession et sur la prédominance de la condamnation morale, l’amène à conclure que durant ses premières années et avant la Révolution tranquille, le travail social québécois avait peu de crédibilité[11]. En fait, Groulx se voue essentiellement à la compréhension de la nouvelle profession, mais fait peu de cas des individus touchés par le travail social, autant les travailleurs sociaux que les clientèles des institutions charitables. L’historiographie plus récente sur l’histoire du travail social vient par ailleurs contester la thèse de Groulx. Par exemple, Amélie Bourbeau, dans sa thèse portant sur la réorganisation des organismes de charité catholique à Montréal, invite les historiens à se détacher de l’analyse des formations universitaires et des organisations professionnelles pour plutôt se concentrer sur les parcours de travailleurs sociaux dans différents milieux où ils pratiquent, cela permettant de dégager une image moins homogène et plus réaliste de l’évolution de la profession. Elle note par exemple la volonté de développement professionnel de nombreuses religieuses de Miséricorde qui, comme le prouvent la diversité et l’évolution des thèmes étudiés dans leurs mémoires déposés à l’École de service social de l’Université de Montréal, démontrent une ouverture d’esprit et un désir de faire bouger à la fois leur institution, mais aussi les mentalités[12].

L’historien Julien Prud’Homme, dans sa thèse sur les professions paramédicales au Québec, croit lui aussi qu’il importe de se tourner vers la pratique. Il explique par exemple que par l’application d’une méthode d’enquête, le Casework, et par l’usage de la classification (moral et psychologique) dans leur relation avec les clients, les premiers travailleurs sociaux considéraient leur travail non pas comme une simple vocation, mais comme une profession à part entière[13].

Pour trouver des analyses du travail quotidien des travailleuses sociales auprès des filles-mères, il faut se tourner vers une historiographie anglophone. Regina Kunzel, une Américaine, a étudié le lien entre l’arrivée du travail social et le changement de traitement de la maternité hors-norme. Elle est très critique de cette « médicalisation » de la maternité hors mariage qui considère la jeune fille comme une patiente qu’il faut traiter, et qui met tout le blâme sur elle, l’homme n’ayant plus aucune responsabilité[14]. Karen Balcom, quant à elle, pose un regard plus positif sur l’arrivée du travail social dans les services de charité, insistant sur le fait que d’importantes réformes progressistes en Nouvelle-Écosse ont suivi l’arrivée de cette profession[15].

Ce bref survol historiographique permet de constater que les études historiques touchant à la maternité hors mariage ont presque toujours exclu les personnes travaillant directement avec les mères : les travailleuses sociales et les religieuses. C’est à elles que nous nous sommes intéressée, et un peu comme Diane Raymond[16] dans son mémoire sur les soeurs de Miséricorde à Trois-Rivières, nous avons constaté que c’est à travers leur travail quotidien que plusieurs changements ont eu lieu dans le traitement des filles-mères au Québec.

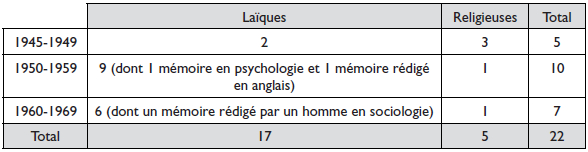

Notre enquête s’appuie principalement sur l’analyse de mémoires de maîtrise déposés à l’École de service social de l’Université de Montréal entre 1945 et 1970. Au total, nous avons répertorié 22 mémoires (sur un total de 388 thèses déposées entre ces dates à l’École de Service social selon le catalogue Atrium)[17], dont le tableau 1 montre la répartition au cours des trois décennies. Comme l’indique le tableau, la grande majorité d’entre eux ont été rédigés par des femmes laïques d’origine canadienne-française. Ces mémoires constituaient des compte rendus de stages effectués dans l’un des services offerts par les soeurs de Miséricorde ; le stage supervisé, tout comme le mémoire, étaient obligatoires pour l’obtention du diplôme[18].

Tableau 1

Répartition des mémoires étudiés

Afin de compléter cette recherche, nous avons également dépouillé les revues de travail social et des revues populaires pour la même période[19]. Par ailleurs, en plus de l’accès à des entrevues de travailleuses sociales ayant oeuvré auprès des mères célibataires[20], nous avons rencontré Marie Labrecque (soeur Sainte-Mechtilde à l’époque)[21]. Enfin, une visite aux archives de la CSDM s’est révélée nécessaire afin d’étudier une institution créée en 1955 offrant des services éducatifs aux jeunes mères, le Centre Rosalie-Jetté. Précisons que l’accès aux archives des soeurs de Miséricorde nous a toutefois été refusé[22].

Au Québec, si une institution s’est longtemps attirée les critiques les plus virulentes, c’est probablement la Miséricorde. À travers l’étude des mémoires de travailleuses sociales (religieuses et laïques) ayant majoritairement oeuvré dans cette institution à Montréal, nous voulons démontrer que la Miséricorde a changé de façon importante entre les années 1945 et 1970 et a adapté ses méthodes en s’inspirant des nouvelles approches préconisées par le travail social et de ce qui se faisait ailleurs, notamment aux États-Unis et dans le reste du Canada. Nous cherchons donc à relativiser l’image négative accolée au travail des religieuses et à voir ce qui a évolué, même plusieurs années avant la Révolution tranquille[23]. Une meilleure compréhension du travail quotidien des premières travailleuses sociales à la Miséricorde permet de tracer un portrait plus juste d’une évolution somme toute rapide, mais s’insérant dans « des processus diachroniques plutôt que [dans de] brusque virages[24] ». Dans un premier temps, nous aborderons l’influence du travail social sur le discours entourant la maternité hors mariage, puis nous verrons comment le travail social a fait évoluer les institutions dédiées au traitement des mères célibataires.

Une nouvelle profession

L’implantation d’écoles de travail social dans le Québec francophone représente une situation particulière qu’il importe dans un premier temps de bien cerner[25]. Dès les années 1920, des cours de service social sont offerts par Marie Gérin-Lajoie à l’hôpital Sainte-Justine, puis à l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lui aussi né selon son initiative. Les écoles affiliées aux universités francophones n’apparaissent, quant à elles, que dans les années 1940 et sont liées, selon certaines historiennes, à une masculinisation de la profession (pour ce qui est des personnes en charge, non de la clientèle étudiante toujours majoritairement féminine) et à la victoire de la conception américaine (le casework) du travail social[26]. Ces écoles, en particulier celles affiliées à l’Université de Montréal et à l’Université Laval, forment des travailleurs sociaux professionnels (le plus souvent des travailleuses sociales) qui travaillent ensuite dans des institutions dirigées par des communautés religieuses ou des organismes confessionnels. Les nouveaux travailleurs sociaux, au nombre desquels se trouvent de nombreuses religieuses, se retrouvent parfois coincés entre le désir de demeurer fidèles aux enseignements de l’Église et celui d’intégrer à leurs activités professionnelles les théories en vogue, venues de l’extérieur de la province.

Les débuts du travail social semblent ainsi marquer à la fois un tournant et une continuité dans la prise en charge des populations démunies ou marginalisées, notamment les filles-mères. Les tensions entre la pratique du travail social dans une perspective « scientifique » et la religion alimentent d’ailleurs les débats à l’époque, certains estimant que le Québec francophone n’offre pas un terrain favorable à son épanouissement et que l’arrivée massive des travailleurs sociaux dans les institutions ne peut que créer une confrontation entre deux modèles.

Ainsi, en 1960, Guy Rocher se questionne sur le développement du service social au Canada français. Il suggère que l’arrivée du travail social ne peut qu’entraîner une rupture du modèle institutionnel traditionnel canadien-français. D’une part, il explique que le travail social est largement une importation de techniques européennes et anglo-saxonnes. D’autre part, il attribue à la mainmise quasi totale de l’Église catholique en matière de bien-être ainsi qu’à une culture peu portée sur la chose scientifique, le fait que le Québec n’a pas selon lui « une tradition d’action sociale, comme ce fut le cas aux États-Unis, en France, en Angleterre, où le service social est issu d’une longue tradition de préoccupations sociales et politiques[27] ».

En 1967, dans la revue Social Worker, Nicolas Zay, travailleur social, explique, de façon très unidirectionnelle, le retard du Québec dans le domaine du travail social par une collision entre deux idéologies : « Le service social reflétait les valeurs de la classe moyenne anglo-saxonne basées sur un double postulat : celui du désir inhérent aux individus à s’améliorer et celui de pouvoir améliorer la société à travers l’amélioration de l’individu ; or, ces valeurs n’avaient aucun équivalent dans la culture francophone[28]. »

Plusieurs indices suggèrent que l’arrivée des travailleurs sociaux ne s’est pas toujours faite dans l’harmonie. Ainsi, Lionel-H Groulx affirme que « les agents en place manifesteront de la méfiance, de la résistance et même de l’hostilité envers ces premières intervenantes professionnelles[29] ». Les sources étudiées montrent d’ailleurs qu’il en fut parfois ainsi ; dans le même article cité plus haut, alors qu’il observe la difficulté d’intégration des nouveaux travailleurs sociaux, Guy Rocher constate : « Que de propos scandalisés n’a-t-on pas entendus sur cette déplorable professionnalisation de la charité qu’apporte le service social avec ses techniques et ses méthodes[30] ! » Il faut aussi comprendre que l’arrivée du travail social, souvent influencé par des théories américaines ou canadiennes-anglaises, remet en question tout le système institutionnel canadien-français alors contrôlé par les congrégations religieuses. Le clergé ressent le besoin de se défendre : « Ainsi, selon ses partisans, le faible coût économique de l’institution dirigée par des religieux, conjugué à la présence d’un personnel dont la qualité n’est pas remise en doute, constituent deux puissants arguments pour la défendre[31]. »

Madeleine Bisson souligne dans son mémoire que « les premières travailleuses sociales durent, pour faire accepter par le public leurs nouvelles théories, user de beaucoup de prudence et de patience[32] ». Dans un numéro spécial de la revue Bien-être social canadien de 1959 qui se penche sur l’état du service social au Canada, la présidente du Comité de rédaction, Jeanne Boucher, ressent également le besoin de défendre la place de la nouvelle profession : « elle ne prenait la place de personne, elle comblait un vide », dit-elle[33].

Il semble toutefois important de nuancer ce qui peut apparaître comme une fracture insurmontable entre les travailleurs sociaux et les hautes sphères du clergé catholique. Baillargeon, Bourbeau et Rondeau rappellent que sans nier les frictions qui ont bel et bien existé, l’Église reconnaissait le rôle des travailleurs sociaux laïques et religieux « pour assurer la restauration de l’ordre social et la propagation de la foi ». De fait, les institutions charitables n’ont cessé, à partir des années 1930, d’accueillir des travailleurs sociaux pour répondre aux besoins de la clientèle. Par ailleurs, ces travailleurs sociaux, majoritairement laïques, partageaient « des valeurs chrétiennes de compassion et de dévouement qui pouvaient les conduire à considérer le travail social comme une vocation »[34]. Si les premières travailleuses sociales, religieuses comme laïques, oeuvrant auprès des mères célibataires, ont dû apprendre à concilier des thèses parfois aux antipodes de la doctrine catholique à leur pratique, elles n’y ont pas nécessairement toujours vu des contradictions par rapport à leurs convictions chrétiennes. Surtout, la « juxtaposition des côtés spirituels et techniques » n’a pas empêché la professionnalisation du travail social[35].

Le travail social a ébranlé les façons de faire et son expansion dans la deuxième moitié du XXe siècle au Québec est irréfutable[36]. La forte demande pour des travailleurs sociaux dans toutes les institutions sociales provoque d’ailleurs un essor considérable de la profession dans les décennies de l’après-guerre[37]. La création, par exemple, du service social à l’hôpital de la Miséricorde[38] reflète bien cette évolution et est significative des changements entourant le traitement de la maternité hors mariage au Québec. La conjoncture de l’époque pourrait laisser croire que les travailleuses sociales avaient très peu de liberté, mais les mémoires étudiés démontrent que l’influence des modèles américains et européens est énorme dès les années 1950. Lentement, mais sûrement, les théories extérieures se frayent un chemin dans les écoles de service social du Québec. Les mêmes études reviennent de mémoire en mémoire[39], certaines travailleuses sociales déplorant l’absence de travaux de langue française : « Le lecteur remarquera sans doute que la plupart des citations sont de langue anglaise. La raison en est que l’auteur n’a trouvé que peu de littérature française traitant de la fille-mère et de ses problèmes » remarque soeur Sainte-Madeleine-de-la-croix dans son mémoire en 1951[40].

Le discours entourant la maternité hors mariage tenue par les premières travailleuses sociales québécoises est donc le résultat combiné de théories empruntées au monde anglo-saxon, d’un désir d’innovation et d’une morale catholique encore prédominante. À travers l’étude de leurs mémoires portant sur la maternité illégitime, nous pouvons distinguer la présence de trois discours : moral, scientifique et social. Il ressort de notre analyse que ces trois discours, tout en étant non mutuellement exclusifs, s’observent de façon relativement linéaire à travers les trois décennies étudiées, malgré quelques chevauchements.

« La jeune femme […] est totalement affectée par le péché ; il y a une tache dans son âme, dans son corps et dans son caractère ; il y a un virus[41] » : le discours moral entourant la fille-mère

Durant les années 1940 et au début des années 1950, le discours moral imprègne les thèses des travailleuses sociales. La jeune fille a commis une faute, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être traitée. Plusieurs travailleuses sociales font valoir qu’elle devra d’abord consulter un prêtre afin d’être guidée spirituellement ; ensuite elle pourra voir une travailleuse sociale pour travailler sur sa personnalité et ses problèmes. Le mémoire de soeur Sainte-Mechtilde, en 1946, explique par exemple que dans son chemin vers le rétablissement, il est important pour la jeune fille de retrouver le contact amour-crainte avec Dieu[42].

De son côté, Aline C. Fontaine explique le déroulement de la première rencontre entre la jeune femme et la travailleuse sociale en ces termes : « Nous savons qu’elle cherche une réponse à ses inquiétudes morales ; nous la dirigeons donc vers un directeur spirituel expérimenté. Lorsque ses problèmes de conscience sont réglés elle envisage beaucoup mieux ses difficultés personnelles[43]. » Des propos semblables se retrouvent dans plusieurs revues et mémoires à l’époque : « Une fille qui dans de telles circonstances de sa vie ne se rapproche pas d’une façon sérieuse de ses devoirs religieux, retombera inévitablement dans ses mauvaises habitudes[44]. »

Les tabous sur la sexualité présents dans les mémoires illustrent eux aussi la prédominance du discours moral. Ainsi, lorsque la sexualité est évoquée dans les études des travailleuses sociales, elle l’est sous le couvert de métaphores : « le dard de la guêpe ou la piqûre du serpent venimeux[45] », « cette curiosité morbide portant sur les faits relatifs à la perpétuation de l’espèce[46] ». En 1951, dans le questionnaire d’entrevue utilisé pour le mémoire de Marielle Michaud, le choix de vocabulaire illustre à quel point les tabous étaient ancrés. Ainsi, l’auteure demande aux participantes (à noter que les guillemets sont présents dans le questionnaire) : « Votre famille sait-elle que vous êtes “comme ça” » et « Si oui, comment ont-ils pris “ça” ?[47]. » L’historienne Rickie Solinger, qui s’est intéressée à la maternité hors norme aux États-Unis, explique que, comme dans les extraits présentés, la faute de la jeune fille a longtemps été abordée de façon à faire totalement abstraction des questions sexuelles :

Even tough an unmarried girl who had coitus and became pregnant was, perforce, maladjusted, it was not her relationship to sex that was the basis of the diagnostic ; it was her […] inability to form a sanctioned relationship to a man that proved her anormative[48].

Le discours moral est aussi présent sous couvert de recherche scientifique. La plupart des mémoires ayant pour objectif de dresser un portrait des mères célibataires, les travailleuses sociales ont cherché à catégoriser et à classifier les filles-mères dans l’espoir d’identifier les caractéristiques typiques de ces dernières. Les facteurs étudiés sont généralement les mêmes : emploi, âge, degré de scolarité, lieu de résidence (campagne, petit centre, grand centre), rang dans la famille, nombre de frères et soeurs, présence du père ou de la mère, occupation des parents, climat familial (alcoolisme, séparation, mort d’un parent), autres maternités illégitimes dans la famille, pratique religieuse, relation avec le père putatif, intention de mariage, etc. Parfois, l’apparence physique devient une variable pouvant expliquer la maternité hors mariage : « Vingt-neuf ont été dotées d’un physique très agréable. Douze d’entre elles ont une allure des plus distinguées. L’une, cependant, affecte des airs de sirène. Quant aux autres, si on en déduit dix-sept qui n’ont pas vraiment été favorisées par la nature, sans être jolies, toutes possèdent une physionomie franche, débrouillarde sinon enfantine[49]. »

Ce même critère de beauté physique est utilisé par soeur Saint-Honoré qui étudie l’entrée des filles-mères au Madelon[50]. Elle explique que même de jolies filles préfèrent l’entrée en communauté au retour à une vie normale[51]. L’étude du caractère et des humeurs apparaît aussi dans un mémoire de 1946 : « Nous reconnaissons donc un tempérament nerveux à dix-neuf de nos filles-mères, et bilieux à sept autres. Quatorze se classent plutôt parmi les lymphatiques et dix parmi les sanguines[52]. » L’analyse des fréquentations et du style de vie des jeunes mères semble aussi un critère explicatif de leur état. Pour soeur Marie-Leatitia, en 1951, « les courses en automobiles, les sorties seul à seul, la fréquentation des salles de danse, des grills, des plages[53] » sont toutes des occasions de déchéance. Marguerite Simard abonde dans le même sens : « ce sont les amis frivoles, romanesques, perverses qui induisent au mal. Ce sont les lectures pernicieuses. Ce sont les fréquentations trop libres[54]. » Le « sexe faible » est aussi utilisé comme explication à la séduction dans un des mémoires : « Elle oublia qu’elle était femme, c’est-à-dire à la merci de ses impressions sentimentales[55]. »

Malgré la volonté des premières travailleuses sociales de trouver un modèle typique de mère célibataire, elles se retrouvent devant l’impossibilité d’identifier des caractéristiques communes et, devant cette absence de résultat, elles doivent se résoudre à avouer leur étonnement et leur déception. Ainsi, Éliette Perron s’est attardée aux caractéristiques familiales de cinquante-six patientes de la Miséricorde pour en conclure que leur environnement immédiat est, somme toute, le même que pour la population en général. Elle note toutefois que son échantillon était insuffisant, ce qui expliquerait qu’elle n’est pas parvenue à dégager un portrait type[56]. Soeur Marie-Laetitia est elle aussi surprise devant la tempérance des pères des mères célibataires qu’elle a étudiées ainsi que de « l’esprit religieux des parents [qui] dépasserait apparemment le niveau général de notre population[57] », un résultat allant en sens contraire des préjugés populaires.

En 1955, une travailleuse sociale retraitée d’Ottawa, Svanhuit Josie, dénonce, dans le Canadian Welfare, les différentes études touchant la maternité hors mariage et les généralisations morales qui les sous-tendent. Elle rappelle que la quasi-totalité des études se fait à l’intérieur d’agences sociales, de cliniques ou d’institutions charitables susceptibles de recevoir une clientèle jeune, pauvre et sans ressource. Elle dénonce aussi la subjectivité des entrevues qui, par leurs importantes failles méthodologiques, donnent des résultats qui étaient escomptés par les chercheurs, mais complètement biaisés : « A high proportion of these girls are teenagers, and since teenagers are generally apt to feel that their parents don’t understand them, it’s not hard to imagine how a girl in such a predicament would view her relationships with her parents[58]. »

Si cette réflexion critique sur la catégorisation est absente des mémoires étudiés, celui de Gisèle Robert dénonce tout de même une société où l’idéal de moralité n’est pas toujours clair et où les jeunes filles peuvent facilement se perdre. Elle se demande si les préjugés persistants sur les filles-mères ne vont pas dans le sens contraire de l’évolution plus « libérale » de la société[59]. En d’autres mots : la norme est-elle claire ou les discours sont-ils plutôt contradictoires[60] ? Plusieurs travailleuses sociales, en contact quotidien avec les jeunes mères, se questionnent aussi sur une condamnation morale sans appel et ne laissant aucune chance aux jeunes femmes : « Le problème de la fille-mère […] n’est-il pas le fait d’une personnalité qui à un moment au moins a failli gravement. Cela ne signifie pas l’absence de principes, la négation du vrai et du bien, le rejet des valeurs de premier ordre[61]… »

Dans les premiers mémoires de travailleuses sociales québécoises, datant des années 1940 et 1950, on retrouve donc un discours où la moralisation a préséance et où l’on recherche des caractéristiques communes – souvent liées à des vertus féminines considérées absentes chez les filles-mères. Toutefois, les études effectuées par les travailleuses sociales n’ont pas permis d’en arriver à un portrait se transposant globalement dans cette population. Le discours commence donc, au milieu des années 1950, à chercher des pistes ailleurs. La psychanalyse et les théories freudiennes deviennent dès lors un modèle utile pour faire des recherches sur la maternité illégitime.

« Le phantasme masochiste d’être laissée à la rue avec l’enfant naturel d’un séducteur[62] » : la maternité hors mariage dans le discours psychanalytique

Dans les années 1950, la psychanalyse est en vogue au Québec et ailleurs. Certaines étudiantes en travail social l’utilisent à profusion dans leur mémoire et décrivent le freudisme comme une approche scientifique révolutionnaire[63]. On cherche à expliquer la défaillance de la mère célibataire en se référant à son enfance et aux traumatismes qu’elle a pu vivre. Les mères célibataires, à divers niveaux, sont donc généralement considérées victimes d’une insuffisance émotionnelle ou mentale. Le père Noël Mailloux, fondateur de l’Institut de psychologie de l’Université de Montréal (1942), décrit en 1956 la personnalité typique susceptible de devenir une mère célibataire : « le terrain où germe d’ordinaire l’impulsion qui achemine vers la maternité illégitime : déséquilibre grave de la personnalité, attitude typiquement délinquante, déviations caractérielles résultant de conflits prépubertaires insurmontés[64] ». Son discours va parfois très loin ; ainsi, il explique que les filles-mères veulent tellement, intérieurement, un enfant qu’elles développent des caractéristiques physiques leur permettant d’en avoir un : elles seraient ainsi plus fécondes que la moyenne des femmes, feraient moins de fausses couches, n’auraient pas de nausées et accoucheraient sans douleur[65]. Le texte ne fournit toutefois aucune statistique pour soutenir cette argumentation, mais fait référence à des thèses psychanalytiques.

Dans une certaine mesure, ces propos font appel au déterminisme biologique. En effet, Mailloux affirme que le traitement psychologique permet la rééducation morale et sociale des délinquants[66], mais par ailleurs, il ajoute qu’il existe une « fatalité » faisant que certaines jeunes filles répètent systématiquement la « faute » de leur mère[67]. La ligne semble donc bien mince dans les propos de Mailloux entre une déficience innée et une « erreur » liée à un refoulement inconscient pour expliquer la prégnation de la jeune fille.

On se doute ici que la déficience de la jeune fille cache un argument moral subtilement présent, et que, par le fait même, même si Mailloux et plusieurs psychologues de l’époque s’opposent à la biologisation des maux de l’esprit, leurs principes semblent plus flexibles lorsqu’il est question des femmes. En effet, la jeune fille est représentée comme une dégénérée, non pas sur la base de ses capacités et caractéristiques physiques et psychologiques, mais parce qu’elle est immorale du fait même de l’acte qu’elle a commis. Il y a donc une association entre débilité, délinquance et vice. L’historienne Tamara Myers présente bien cette analogie : « For most of the twentieth century, female deliquency has been synonymous with an adolescent girl’s failure to uphold the specific virtues of chastity and modesty[68]. »

Par ailleurs, les propos de Mailloux jettent la faute entièrement sur la jeune fille. L’historienne canadienne-anglaise Mona Gleason explique que les thèses psychologiques ont longtemps servi à démontrer une corrélation biologique entre immoralité et sexualité féminine : « While girls were instructed to accept their inferior qualities as part and parcel of their nature, boys were instructed to interpret these same feminine qualities as an elaborate charade designed to trap them[69]. » Dans le même ordre d’idées, l’historienne américaine Elizabeth Pleck a, quant à elle, noté que la forte popularité de la psychanalyse au milieu du XXe siècle a eu pour effet de ramener le discours sur la violence domestique à un discours misogyne où « the seductive daughter, the nagging wife, […] the lying histeric[70] » détenaient l’entièreté de la faute. D’une certaine manière donc, le discours scientifique a surtout servi à légitimer la condamnation morale et on peut voir une très nette continuité entre les deux discours sous des dehors de changements.

Le rôle de l’inconscient, sujet de prédilection de la psychanalyse, est lui aussi repris dans les mémoires. Andrée Amesse-Durocher explique ainsi « [qu’]un enfant illégitime issu d’un homme marié s’accorde bien avec le schéma du complexe d’Oedipe. [C’est] une variable très fréquente du phantasme de prostitution de la puberté[71]. » Après avoir conclu que les filles-mères avaient plus tendance à garder leur enfant lorsqu’il était de sexe masculin, Nicole Mercier suggère l’interprétation suivante : « La mère peut transférer sur son fils l’ambition qu’elle fut obligée de refouler pour elle-même, elle attend de lui qu’il satisfasse tout ce qui est demeuré en elle de son complexe de virilité[72]. » Sur cette même question de l’adoption, Thérèse Lavoie suggère pour sa part qu’un enfant illégitime gardé par sa mère court plus de risques de développer des troubles graves de la personnalité, comme la masturbation[73].

Plusieurs éléments ressortent de cet engouement pour la psychanalyse. D’abord, si on y dénote un sexisme et une condamnation morale voilés sous couvert d’objectivité scientifique, ce discours s’écarte tout de même du discours officiel de l’Église catholique. Il y a une réelle volonté d’intégrer à la profession du service social des théories nouvelles, de voir le problème différemment. Néanmoins, pour les travailleuses sociales en contact quotidien avec les filles-mères, ces thèses deviennent rapidement déficientes, particulièrement celles qui associent la « dépravation » de la jeune fille à une tare biologique. Quelles sont en effet les possibilités de traitement lorsque le côté « débauchée » de la jeune fille est en quelque sorte inscrit dans sa biologie même[74] ? Plusieurs travailleuses sociales entament donc, surtout à partir des années 1960, une réflexion profonde sur la maternité hors mariage : de plus en plus, la faute, qui incombait individuellement aux filles-mères, devient plutôt une responsabilité sociale.

« Si ce n’était cette conséquence, cette évidence que le contour physique de la fille-mère affiche, la société serait en paix avec tous les coïts illicites[75] » : la mère célibataire, une responsabilité collective

Déjà dans les années 1940, certaines travailleuses sociales critiquent le discours condamnatoire, comme dans cet extrait : « Sans méconnaître ce qu’il peut y avoir de réel dans le peu de résistance de certaines natures plus portées que d’autres à subir les entraînements passionnés […] ne doit-on pas admettre que la grande cause se trouve dans l’absence ou l’imperfection de l’éducation[76] ? » Cette réflexion entamée dès les débuts du travail social au Québec devient toutefois beaucoup plus visible à partir du début des années 1960. Les travailleuses sociales se questionnent alors ouvertement sur l’éducation sexuelle, sur les messages contradictoires envoyés par la société et sur les attentes imposées aux jeunes femmes. Lentement, mais sûrement, les thèses psychologiques font place à une analyse sociale et féministe de la question : les travailleuses sociales font preuve de réalisme et de pragmatisme. Elles condamnent à la fois le discours moral et le discours psychanalytique et envisagent dorénavant le problème de façon beaucoup plus globale et sociétale.

L’évolution des mentalités par rapport aux problèmes sociaux s’observe dans un important changement de sémantique : « les pauvres sont devenus les économiquement faibles […], on ne réforme plus les enfants on les réadapte ou les rééduque », note par exemple Nicolas Zay[77]. Le terme fille-mère lui aussi, disparaît graduellement dans les années 1950 et surtout 1960 pour être remplacé par les termes « mère naturelle » ou « mère célibataire ». Tout le vocabulaire moral entourant la maternité hors mariage est également remis en question. Ainsi, le journaliste Arthur Prévost dénonce l’absurdité du terme « illégitime » : « Il n’est point d’enfants “illégitimes”. Tout enfant, de par sa naissance même, est légitime et devrait avoir droit au secours des lois. Tout enfant, que sa conception ait été ou non consacrée par les rites, est un enfant “naturel” puisque né selon la nature[78]. »

En 1965, Solange Lincourt critique les préceptes qui mènent à la condamnation de la mère célibataire. Parmi ceux-ci, le double standard sexuel qui tolère l’intempérance masculine et fait peser la faute uniquement sur la jeune fille. Cette travailleuse sociale attribue « la persistance d’un double standard à la supériorité physique de l’homme sur la femme et à son refus de céder cette supériorité, d’où la faillite partielle de la civilisation chrétienne d’implanter une abstinence prémaritale masculine[79] ». Comme l’a montré Marie-Aimée Cliche, l’impact de ce double standard a énormément influencé les possibilités de recours en justice pour les filles-mères. La jeune fille perçue comme délinquante devait faire la preuve de son exceptionnelle moralité et de sa réputation irréprochable avant de pouvoir envisager une rétribution de la part du père, et ce, même dans les cas d’inceste et de viol[80].

Dans les années 1950 et 1960, les mentalités par rapport à la sexualité semblent se libéraliser, du moins dans les médias : la limite entre ce qui est condamné et ce qui est toléré est parfois floue et varie énormément selon le type de discours étudié. Certaines travailleuses sociales commencent à décrier une société paradoxale qui approuve implicitement la sexualité, mais condamne explicitement les mères célibataires[81] : « […] Parce que le péché de la chair a toujours été pour nous “le péché” qui marque, qui répugne, que la société pardonne en principe, mais non dans la réalité quotidienne[82]. » Les travailleuses sociales notent ainsi la présence de plus en plus envahissante du sexe dans les publicités, au cinéma, au théâtre et dans les romans, mais observent que les normes imposées aux jeunes filles sont tout aussi restrictives qu’auparavant, ce qui leur paraît de plus en plus contradictoire[83].

Si dans les années 1940 et 1950, certaines travailleuses sociales dénoncent l’absence d’éducation sexuelle à la maison[84] – une tâche qui incombe selon elles aux parents –, la demande pour l’éducation populaire et la contraception augmente quant à elle considérablement pendant les années 1960 : « La société pourrait faire un effort pour mieux comprendre les problèmes de la maternité illégitime et ne pas négliger l’éducation populaire concernant la natalité contrôlée[85]. » Les travailleuses sociales n’évoluent pas en vase clos des changements majeurs qui s’opèrent alors quant aux méthodes contraceptives. Nous pensons ici particulièrement aux débats entourant la pilule sur lequels l’Église catholique a mis quelques années à se positionner[86]. Plusieurs commencent aussi à dénoncer un système incapable d’accommoder les mères désireuses de garder leur enfant. Le système québécois, offrant peu d’occasions, est critiqué parce qu’il défavorise systématiquement la mère célibataire : « Nous croyons […] que la fille-mère qui songerait à réintégrer la société en gardant avec elle son enfant ne pourrait s’empêcher de s’inquiéter des conditions financières et sociales qui l’attendent[87]. » Les travailleuses sociales demandent de mettre en place des services qui permettraient aux jeunes mères d’avoir les ressources nécessaires pour garder l’enfant ; la Scandinavie devient un modèle à suivre[88].

Par la constatation de certaines absurdités dans le discours et les mentalités touchant la maternité illégitime, par le désir de conscientisation à travers une éducation sexuelle plus ouverte et par la dénonciation du peu de services offerts aux jeunes mères, les travailleuses sociales ont démontré une volonté de comprendre tous les aspects du problème. De la fille déchue ayant manqué à ses obligations morales, la mère célibataire est devenue la jeune fille troublée psychologiquement pour enfin apparaître comme le symptôme d’une société contradictoire et inégalitaire à l’égard des femmes. Si ces différentes définitions se sont recoupées dans le temps, la maternité hors-mariage passe clairement d’un problème purement individuel et moral à un enjeu social en l’espace d’une trentaine d’années.

En réfléchissant à la problématique de la maternité illicite, les premières travailleuses sociales ont par le fait même été amenées à reconsidérer le traitement offert aux mères célibataires parce que « l’acceptation totale de la mère célibataire avec son enfant implique la création d’une infinité de services[89] ». Les travailleuses sociales, religieuses comme laïques, ont alors entamé un examen de conscience et ont questionné les services offerts aux filles enceintes à la Miséricorde. En créant des foyers à plus petite échelle, les travailleuses sociales ont voulu désanonymiser le traitement de la maternité hors mariage, même si derrière ces nouveaux projets innovateurs se trouvait toujours une condamnation morale à peine voilée.

Une institution en redéfinition : de l’hôpital aux « homes »

Soeur Sainte-Mechtilde, première étudiante religieuse à fréquenter l’École de service social de l’Université de Montréal, est à l’origine de changements majeurs à l’hôpital de la Miséricorde. La création du Centre Rosalie-Jetté, projet novateur pour mères célibataires (un foyer beaucoup plus petit et convivial que l’hôpital), est par ailleurs directement liée à l’avènement de « l’ère du travail social » dans le traitement de la maternité hors mariage. L’originalité de ce centre réside dans le fait qu’il est l’oeuvre des religieuses et qu’il est créé avant la Révolution tranquille. Nous partageons donc ici l’hypothèse de Diane Raymond dans son mémoire sur la Miséricorde de Trois-Rivières qui avance que longtemps, le travail professionnel des soeurs de Miséricorde a été sous-estimé dans l’amélioration du traitement des mères célibataires au Québec[90].

Ce n’est pas qu’au Québec que l’arrivée massive de travailleurs sociaux amène une redéfinition des institutions charitables. Au Canada anglais, déjà à la fin du XIXe siècle, un réformiste, John Joseph Kelso, dénonce les grands orphelinats et le placement institutionnel des orphelins. Pour les remplacer, il prône le recours à des familles d’accueil ou la création de centres d’accueil à caractère plus personnalisé[91]. La condamnation de l’institution, puis sa substitution par des services différents comme les « homes » (ou foyers) s’observent plus tard dans le Québec francophone où la force historique de l’Église catholique légitime les institutions en place au moins jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle.

Les premières critiques des institutions charitables catholiques font suite à la commission Montpetit instaurée dans les années 1930[92]. Toutefois, c’est réellement à partir des années 1950 que les critiques prennent une tournure plus dénonciatrice. En 1950, Gérard Pelletier, dans une série d’articles publiés dans le Devoir et intitulés « Histoire des enfants tristes », lève le voile pour la première fois sur ce qui est aujourd’hui connu comme le scandale des Orphelins de Duplessis[93]. En 1962, le journaliste Arthur Prévost dénonce le climat de peur qui sévit dans les établissements pour mères célibataires : travaux forcés, obligation de donner l’enfant en adoption, mensonges à propos de l’état de santé du bébé, etc. Si ces accusations sont réfutées par les institutions visées, elles ont pourtant un écho dans la population. Déjà, en 1950, Madeleine Bisson écrivait : « Un bon nombre de clientes refusent d’accoucher à la Miséricorde. Des amies le leur déconseillent pour toutes sortes de raisons […]. Elles préfèrent l’hôpital Victoria qui a un pavillon pour filles-mères[94]. » Selon Arthur Prévost, un petit groupe de filles-mères aurait même enregistré une association pour défendre leurs droits au pronotaire du district de Montréal en 1959. « L’Association fraternelle féminine » aurait existé entre 1959 et 1962 et se serait vouée à offrir de l’aide et des conseils aux jeunes mères dans le besoin[95]. Si tout ne s’est pas transformé du jour au lendemain, une réforme de l’institution est néanmoins entamée dès les années 1940 avec l’arrivée de travailleuses sociales. La réputation bien ancrée du fonctionnement très rigide de la Miséricorde ne semble toutefois pas s’essouffler malgré les changements.

Un article paru dans La Presse en 1955 montre que l’Église catholique est tout à fait consciente des critiques et des rumeurs négatives qui courent sur ses institutions, alors que Mgr Léger se sent obligé de défendre le travail des religieuses : « Il insista sur le dévouement des “bonnes soeurs” qui, dans toutes les institutions doivent être à la tâche sept jours par semaine […]. Faisant allusion à certaines critiques formulées, il ajouta que c’est grâce à ces religieuses si les services essentiels de nos institutions fonctionnent 24 heures par jour[96]. »

La Semaine religieuse de Montréal, fait elle aussi référence aux accusations qui pèsent sur les institutions prenant en charge les mères célibataires :

Peut-être [la jeune fille] exprimera-t-elle sa répugnance à s’y adresser, manifestant, par exemple, sa crainte que la Société d’Adoption ne lui « enlève » son enfant, ou que les Soeurs de la Miséricorde ne « la fassent travailler trop fort » ! Elle traduit, ce faisant, des préjugés qui ont couru et courent encore, malicieusement parfois, au sujet de nos oeuvres[97].

À la Miséricorde, certaines soeurs s’attardent à faire elles-mêmes une critique interne de leur établissement. Marie Labrecque (anciennement soeur Sainte-Mechtilde) se rappelle : « Quand je suis arrivée à la Communauté, et que j’ai appris toutes ces choses[98], j’ai refusé et j’ai dû me battre […] parce que pour moi, une mère, qu’elle soit célibataire ou non, c’est une mère[99]. » Marie Labrecque a tenu à faire changer le fonctionnement de l’institution, particulièrement après son stage aux États-Unis où elle a été inspirée par les méthodes qu’elle avait observées dans les maternités et foyers pour mères célibataires. Elle a ainsi embauché une travailleuse sociale laïque dès son retour de formation, une nouveauté dans la communauté[100].

C’est aussi à ce moment, dans la première moitié des années 1950, que l’idée des « homes » surgit. Le journaliste Arthur Prévost évoque d’ailleurs son admiration pour ce type de foyer, existant à Chicago et à New York, où les mères vivent en groupe de huit à dix, où les activités sont multiples et où les filles sont beaucoup plus libres : on leur offre même des cours donnés par des professeurs qualifiés[101]. Les soeurs avaient déjà, quelques années auparavant, procédé au même constat que Prévost et voyaient dans la réalisation d’un projet de foyers, un moyen de régler des problèmes devenus intolérables à la Miséricorde :

À la maternité catholique, les groupes sont trop nombreux (150), il devient impossible d’accorder à chacune une attention individuelle […], les locaux [sont trop] exigus ; il y a nécessité d’une construction nouvelle pour répondre aux exigences d’un programme de rééducation et de réhabilitation. Ne serait-il pas possible d’avoir quelques homes isolés du centre où l’on retrouverait un peu de verdure, un air meilleur[102] ?

Le travail de modernisation de la Miséricorde commence dès 1945 avec la création de son Service social. Dès lors, une multiplicité de services font leur apparition : les soeurs engagent des éducatrices de groupe, des psychologues, des professeurs d’arts, des infirmières et des travailleuses sociales à temps plein[103]. Cette évolution est le reflet d’une volonté de changement chez les soeurs et ne peut pas être expliquée que par les critiques extérieures puisqu’un examen de conscience était déjà en cours au sein même de l’institution.

À partir de 1955, les soeurs de Miséricorde mettent en place une série de homes spécialisés répondant chacun aux besoins de différents groupes de mères célibataires. Le premier du genre est le Centre Rosalie-Jetté, destiné aux mères adolescentes. Les jeunes filles de moins de 18 ans y sont accueillies et y reçoivent une aide particulière ainsi que des cours d’arts ménagers[104]. À partir de 1958, grâce à l’initiative de soeur Sainte-Mechtilde (Marie Labrecque), des cours offerts par la Commission scolaire (CECM) sont alors donnés aux jeunes filles à l’intérieur des murs du centre ; une véritable école interne se forme à partir de 1960, ce qui leur permet de compléter leurs études secondaires et d’intégrer plus facilement le marché du travail.

C’est ainsi que le Centre Rosalie-Jetté sera le premier d’une nouvelle famille d’institutions plus petites et personnalisées. En 1957, satisfaites de la formule de Rosalie-Jetté, les soeurs de Miséricorde ouvrent la Villa Saint-Michel qui reçoit les mères âgées de plus de 18 ans. Ce foyer est né d’une volonté de séparer les adolescentes de Rosalie-Jetté de l’influence de femmes plus âgées qui avaient parfois vécu plusieurs grossesses hors mariage[105]. La même année, les soeurs inaugurent le Manoir Sainte-Dorothée recevant les mères venant « d’un milieu social privilégié[106] ». Le Manoir était l’idée de Marie Labrecque qui n’acceptait pas de voir partir ces jeunes filles plus fortunées vers les États-Unis ou l’Europe[107]. Comme les autres homes, cet endroit se veut différent de la Miséricorde : « Nous ne voulons pas que notre maison ait un caractère d’institution[108] ». Finalement, en 1960, la Pension Giroux vient permettre aux jeunes filles ayant accouché, mais n’ayant pas terminé leur année scolaire au Centre Rosalie-Jetté, de vivre en pension pendant la fin de leurs études. Ce foyer facilitait aussi la garde de l’enfant par la mère naturelle, puisqu’en renonçant à l’adoption, la mère pouvait avoir accès aux services scolaires ainsi qu’aux services de psychologie et de service social[109]. Ainsi, la création du Centre Rosalie-Jetté[110] s’inscrit dans un courant majeur de redéfinition des institutions charitables et mène à l’expansion d’un nouveau type d’établissements plus personnalisés pour mères célibataires.

Il n’a pas toujours été facile pour les religieuses d’obtenir le financement nécessaire à leurs projets. Marie Labrecque se souvient d’avoir eu à se battre avec les gouvernements qui n’acceptaient pas le terme « mère célibataire », les tabous étant toujours profondément ancrés. Elle se rappelle d’un manque cruel de subsides évoqué dans un article de La Presse à l’époque :

Les officiers du ministère accordent une subvention au centre en raison de son caractère d’école de réhabilitation par l’enseignement ménager. Mais en dépit de cette aide […], il y aura toujours place pour les fruits de la générosité […]. Tous ceux qui se sont penchés sur l’étude du problème du centre ont été émus par la condition pathétique des jeunes filles admises[111].

Les problèmes financiers des soeurs de Miséricorde sont par ailleurs évoqués à plusieurs autres reprises dans nos sources, comme dans cette phrase très révélatrice d’une religieuse : « Nous avons l’esprit ouvert au progrès, les moyens nous manquent pour faire mieux[112]. » On y note aussi parfois que le gouvernement craint la réaction de la population s’il accordait des fonds à ce type d’institution. Madeleine Bisson évoque par exemple le peu d’ouverture au financement des mères célibataires dans la population en général : « Le public qui en général reconnaissait la nécessité de s’intéresser aux filles-mères, voyait d’un mauvais oeil l’aide financière qu’une agence sociale pouvait leur apporter. Le public n’était pas socialement préparé à ce qu’une oeuvre utilisant les deniers publics leur vienne en aide[113]. » Dans l’Actualité, on note aussi que « les gouvernements craindraient l’opinion publique s’ils lui accordaient une aide financière, cela aurait l’air de donner un statut à la mère célibataire[114] ». Plusieurs préjugés défavorables aux mères célibataires ont donc fait la vie dure aux différents projets des soeurs de Miséricorde, mais au bout du compte, leurs oeuvres ont certainement contribué à l’évolution des mentalités.

Si la bonne volonté des soeurs de Miséricorde derrière la création de ces institutions est irréfutable, il importe cependant de noter que la création de homes sert essentiellement le même but que la Miséricorde, celui d’isoler les jeunes filles « délinquantes » du reste de la population. Comme le note Tamara Myers dans son étude des « Girl’s Cottage », des institutions pour délinquantes mises en place à Montréal par les autorités protestantes dès les années 1920, ces établissements demeurent, malgré qu’ils soient « bright, cheery, home-like[115] », des centres de détention et d’incarcération voués à la « réadaptation » des jeunes femmes. En outre, la préséance des cours d’économie domestique dans les différents foyers indique clairement une volonté d’inculquer aux jeunes filles des vertus alors associées à la féminité :

[The] rhetoric and physical design [of these facilities] suggest overwhelming empathy for the individual girl and a desire to inscribe in her qualities such as passive feminity demonstrable in her approach to housework, her married and maternal future, and willingness to forsake the sexual experience that likely landed her in the […] system[116].

De la même façon, l’idée que certaines filles-mères sont plus « immorales » que d’autres est clairement perceptible à travers la séparation et la catégorisation de différents types de mères célibataires. Le foyer pour les adolescentes sert ainsi à séparer les jeunes filles des plus âgées considérées encore plus « débauchées ». On croit donc plus à la « réhabilitation » des plus jeunes. Que dire aussi de la présence d’un foyer dédié aux filles-mères de milieux plus aisés ? Une recherche plus poussée ici amènerait certainement un éclairage sur les réalités bien différentes que vivaient les jeunes filles dans les maternités et les foyers selon leur statut social. S’il importe de rappeler que les foyers n’ont pas tout changé et n’ont clairement pas mis fin à l’ostracisme des mères célibataires dans la société québécoise, nous croyons néanmoins que la création de homes spécialisés est l’un des éléments clés de la modernisation des services sociaux au Québec.

Conclusion

Les changements sociaux sont complexes : les contradictions, vacillements et résistances sont les signes d’une société en pleine ébullition. Autant les travailleuses sociales ayant travaillé auprès des mères célibataires sont influencées par le discours ambiant, autant elles participent activement à faire mieux comprendre le problème et à apporter des solutions nouvelles. Nous croyons que les travailleuses sociales – dont de nombreuses religieuses – ont contribué, de par leur engagement auprès de mères célibataires, à la réforme des mentalités concernant non seulement la maternité hors mariage, mais aussi, plus globalement, la sexualité.

S’il est clair que les débuts du travail social au Québec étaient influencés par les thèses moralisatrices de l’Église et ensuite par le discours normalisateur de la psychologie déterministe, il est intéressant de constater que certaines travailleuses sociales se questionnaient. Les différentes explications à la maternité hors mariage reflètent un cheminement dans les mentalités : défaillance morale, déficience psychologique, troubles de personnalité, problème social. Nous avons démontré que ces définitions ont souvent évolué côte à côte, mais que, graduellement, le problème de la maternité hors mariage a été envisagé sous un angle moins moralisateur et a été davantage analysé en termes de responsabilité collective, particulièrement lorsqu’il était question de mères adolescentes.

La réflexion entamée dès les années 1940 a amené plusieurs travailleuses sociales à demander de meilleurs services pour les jeunes mères et c’est ainsi que des institutions comme la Miséricorde ont graduellement évolué vers des services personnalisés et plus progressistes comme le Centre Rosalie-Jetté. Il n’en reste pas moins que ces nouveautés perpétuaient une volonté d’exclusion, même temporaire, de ces jeunes filles qu’il « fallait cacher ». Il a encore fallu plusieurs décennies avant d’écarter réellement la condamnation morale ; et avec l’évolution des mentalités et des moyens de contraception, l’enjeu s’est déplacé vers la problématique de la maternité adolescente. De fait, les soeurs de Miséricorde avaient vu juste en créant un centre destiné uniquement à la clientèle adolescente, car ce centre, devenu l’École Rosalie-Jetté, perdure encore de nos jours.

Les soeurs de Miséricorde ont donc fait preuve d’un certain progressisme et on peut dire qu’à compter des années 1950 tout au moins, elles ont eu à coeur les besoins de leur clientèle, notamment en matière d’éducation. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la Miséricorde a changé bien avant 1960, en créant d’abord un service social, puis en créant les homes spécialisés. Ces foyers, comme Rosalie-Jetté, où l’on offrait des cours de niveau secondaire, ont permis à certaines mères de faire le choix de garder leur enfant plutôt que de le donner en adoption.

En somme, dans l’évolution lente, mais progressive du traitement de la maternité hors norme au Québec, les religieuses et les travailleuses sociales ont joué un rôle plus important que ne l’a longtemps laissé croire l’historiographie. Il ne faudrait donc pas faire l’erreur de n’attribuer qu’à la laïcisation des institutions ou aux changements politiques les changements entourant les mères célibataires.

Appendices

Note biographique

Marie-Hélène Brunet est candidate au doctorat au département de didactique de l’Université de Montréal. Son projet de thèse, entamé en 2010, se penche sur la manière dont les élèves du secondaire interprètent l’histoire des femmes (sous la codirection de Marc-André Éthier et de Denyse Baillargeon). Son article est basé sur son mémoire de maîtrise déposé au département d’histoire de l’Université de Montréal en 2006 (Travail social et maternité hors mariage au Québec, 1950-1970: entre doctrine catholique et progressisme). Entre 2006 et 2010, elle a enseigné au secondaire et au collégial, ce qui l’a amenée à vouloir mieux comprendre la relation des adolescents à la discipline historique. Elle est récipiendaire de la bourse de la Fondation Desjardins au doctorat (2010-2011) et de la bourse du CRSH au doctorat (2011-2014).

Notes

-

[1]

Cet article reprend les grandes lignes du mémoire de maîtrise que nous avons déposé au département d’histoire de l’Université de Montréal en 2006 : Travail social et maternité hors-mariage au Québec, 1950-1970 : entre doctrine catholique et progressisme. Nous remercions le CRSH et le FQRSC pour le soutien financier. Cet article n’aurait pas été possible sans Denyse Baillargeon, notre directrice de mémoire et codirectrice de thèse. Nous tenons aussi à remercier Magda Fahrni ainsi que les évaluateurs de la Revue d’histoire de l’Amérique française pour avoir posé un regard critique, et toujours juste, sur notre travail.

-

[2]

Renée Geoffroy, « La mère célibataire, réflexion en marge de notre bonne conscience », Actualité (mai 1960) : 24.

-

[3]

Andrée Lévesque, La norme et les déviantes : des femmes au Québec pendant l’entre-deux-guerres (Montréal, Éditions du remue-ménage, 1989), 85. Pour en connaître plus sur Rosalie Cadron-Jetté et les premières années de l’Hospice Sainte-Pélagie (ancêtre de l’Hôpital de la Miséricorde), voir Micheline Lachance, Rosalie Jetté et les filles-mères au XIXe siècle (Montréal, Leméac, 2010), 205 p.

-

[4]

A. Lévesque, op. cit.

-

[5]

Marie-Aimée Cliche identifie la loi de l’assurance-hospitalisation (1960) permettant aux mères de séjourner gratuitement à la Miséricorde ainsi que la loi sur l’assistance sociale de 1969 rendant les mères célibataires éligibles aux prestations d’aide sociale. Marie-Aimée Cliche, « Morale chrétienne et “double standard sexuel” : les filles-mères à l’hôpital de la Miséricorde à Québec, 1874-1972 », Histoire sociale, 24,47 (mai 1991) : 113-114.

-

[6]

Micheline Dumont, « Des religieuses, des murs et des enfants », L’Action nationale, 84,4 (avril 1994) : 483-508 ; Marie-Paule Malouin, dir., L’Univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960 (Saint-Laurent, Bellarmin, 1996), 458 p.

-

[7]

Chantale Quesney, De la charité au bonheur familial : une histoire de la société d’adoption et de protection de l’enfance à Montréal, 1937-1972, Thèse de doctorat (Histoire), UQÀM, 2010, 21 ; 277-285.

-

[8]

Voir à ce sujet : A. Lévesque, op. cit., chapitres 1 à 3, ainsi que Gérard Turcotte, Elles ne se marièrent pas et eurent beaucoup d’enfants : analyse du discours institutionnel traitant de la mère célibataire au Québec au milieu du XXe siècle, Thèse de doctorat (Histoire), Université Laval, 1990, et M.-P. Malouin, op. cit., 84-89.

-

[9]

Gaston Desjardins, L’amour en patience : la sexualité adolescente au Québec, 1940-1960 (Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1995), 3-20.

-

[10]

Lionel-H. Groulx, Le travail social : analyse et évolution, débats et enjeux (Laval, Éditions Agence d’ARC, 1993), 297 p. Voir aussi Jacques Rousseau, « L’implantation de la profession de travailleur social », Recherches sociologiques, 19,2 (1978) : 171-187, et Jacques Palard, « Le travail social au Québec : de la logique religieuse à la rationalité étatique », Service social, 31,1 (1982) : 137-167.

-

[11]

Lionel-H. Groulx explique par exemple que les débuts du travail social au Québec ne constituent pas « une réponse fonctionnelle et professionnelle aux besoins sociaux, mais correspond[ent] à la mise en place d’un nouveau dispositif de contrôle et de moralisation des classes populaires, appuyé par les groupes sociaux dominants de l’époque : la bourgeoisie et le haut clergé », op. cit., 13.

-

[12]

Amélie Bourbeau, La reorganisation de l’assistance chez les catholiques montréalais : la Fédération des Oeuvres de charité canadiennes-françaises et la Federation of Catholic Charities, 1930-1972, Thèse de doctorat (Histoire), UQÀM, 2009, 174-220.

-

[13]

Julien Prud’Homme, Pratiques cliniques, aspirations professionnelles et politiques de la santé. Histoire des professions paramédicales au Québec, 1940-2005, Thèse de doctorat (Histoire), UQÀM, 2007, 108-122. Voir aussi l’article de Lucia Ferretti qui explique comment les religieux ayant oeuvré au sein d’institutions de charité ont été écartés de l’État-providence laïcisé après avoir pourtant contribué à le former : Lucia Ferretti, « Caritas-Trois-Rivières (1954-1966), ou les difficultés de la charité catholique à l’époque de l’État-providence », Revue d’histoire de l’Amérique française, 58,2 (automne 2004) : 187-216.

-

[14]

Regina G. Kunzel, Fallen Women, Problem Girls : Unmarried Mothers and the Professionalization of Social Work, 1890-1945 (New Haven, Yale University Press, 1993), 264 p.

-

[15]

Karen Balcom, « Scandal and Social Policy : The Ideal Maternity Home and the Evolution of Social Policy in Nova Scotia, 1940-1951 », Acadiensis, 31,2 (printemps 2002) : 19-29.

-

[16]

Diane Raymond, La prise en charge des filles-mères par les soeurs de la Miséricorde à Trois-Rivières, 1943-1971, Mémoire de maîtrise (Études québécoises), UQTR, 2003.

-

[17]

Selon le classement décroissant du nombre de thèses par sujet sur Atrium, le sujet « mères célibataires » vient au 4e rang avant 1962 (derrière « enfants », « délinquance juvénile » et « service social ») et au 10e rang entre 1962 et 1974, certains autres sujets gagnant en popularité comme « personnes âgées », « alcooliques » et « enfants handicapés ».

-

[18]

Il semble toutefois que nombreux sont les étudiants en travail social à avoir complété le stage sans rédiger un mémoire. Ils n’obtenaient pas leur diplôme, mais n’avaient apparemment pas de difficulté à trouver du travail. Voir : Denyse Baillargeon, Amélie Bourbeau et Gilles Rondeau, « Motivation et formation des travailleurs sociaux francophones : quelques parcours pionniers », Intervention, 125 (décembre 2006) : 171 ; 176.

-

[19]

Ce qui inclut : Bien-être social canadien, Social Worker, Santé et Bien-être, Service social, Canadian Welfare, Semaine religieuse de Montréal, L’Actualité, Châtelaine, L’Action nationale.

-

[20]

Entrevues avec Claire Dionne et Mariette Gonneville réalisées par Sophie Doucet, janvier 2003. Merci à Denyse Baillargeon pour l’accès à ces entrevues. Entrevue réalisée par l’auteure avec Marie Labrecque, 6 avril 2005.

-

[21]

Marie Labrecque (anciennement soeur Sainte-Mechtilde) a oeuvré auprès des mères célibataires chez les soeurs de Miséricorde au cours de ses 34 années de vie religieuse (1941-1975). En 1946, elle dépose une thèse de maîtrise sur le sujet à l’École de service social de l’Université de Montréal et complète sa formation par des visites d’institutions caritatives aux États-Unis. Voir Marie Labrecque, Une longue marche. Souvenirs de Marie (Saint-Zénon, Louise Courteau Éditrice, 1996), 36-40.

-

[22]

Un document préparé par l’archiviste du couvent de la Miséricorde nous a toutefois été fourni (document préparé par Liliane Thériault, s.m., Archives des Soeurs de Miséricorde, Montréal).

-

[23]

Certaines historiennes ont fait un travail similaire par rapport aux soeurs ayant oeuvré dans le domaine hospitalier. Voir par exemple : Yolande Cohen, « La contribution des Soeurs de la Charité à la Modernisation de l’Hôpital Notre-Dame, 1880-1940 », The Canadian Historical Review, 77,2 (juin 1996) : 185-220, et Marie-Claude Thifault, « Le nursing psychiatrique à l’École des gardes-malades de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu : “le côté spirituel en tête du côté technique” », Canadensis : revue canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine, 33,1 (2010) : 95-118.

-

[24]

Denyse Baillargeon, Amélie Bourbeau et Gilles Rondeau, op. cit., 171.

-

[25]

La première école de service social au Québec ouvre ses portes à McGill en 1918. Voir L.-H. Groulx, op. cit., 13 ; 31-38, et Robert Mayer, Évolution des pratiques en service social (Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur, 2002), 489 p.

-

[26]

Voir Marie-Paule Malouin, Entre le rêve et la réalité. Marie Gérin-Lajoie et l’histoire du Bon-Conseil (Saint-Laurent, Bellarmin, 1998), 308 p., ainsi que Hélène Pelletier-Baillargeon, Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des femmes (Montréal, Boréal Express, 1985), 382 p.

-

[27]

Guy Rocher, « Réflexions sociologiques sur le service social au Canada français », Service social, 9,1 (janvier 1960), 61.

-

[28]

Nicolas Zay, « Le Service social professionnel au Canada français : vingt-cinq ans d’histoire », Social Worker, 35,3 (septembre 1967), 163. Nicolas Zay était un professeur-chercheur de l’École de service social de l’Université Laval, nommé directeur de cette dernière en 1967 ; il a aussi été conseiller à la Commission Castonguay-Nepveu. Voir : « Prix Nicolas-Zay », Association québécoise de gérontologie (page consultée le 12 mars 2012), [en ligne], www.aqg-quebec.org/67/prix_nicolas-zay.gerontologie, et « Bourses et prix, École de Service social », Université Laval (page consultée le 19 mars 2012), [en ligne], www.svs.ulaval.ca/?pid=641

-

[29]

Lionel-H. Groulx, op. cit., 56.

-

[30]

Guy Rocher, loc. cit., 61.

-

[31]

Marie-Paule Malouin, L’Univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960 (Saint-Laurent, Bellarmin, 1996), 400.

-

[32]

Madeleine Bisson, La section des filles-mères au bureau d’assistance sociale aux familles, Mémoire de maîtrise (Service social), Université de Montréal, 1950.

-

[33]

Jeanne Boucher, « Le travail social au Canada, 1959 » Bien-être social canadien, 11,2 (mars-avril 1959) : 31.

-

[34]

À noter que cette « vocation » n’était pas le premier choix de carrière pour de nombreux travailleurs sociaux. Denyse Baillargeon, Amélie Bourbeau et Gilles Rondeau, op. cit., 173. Jacques Rousseau note lui aussi le désir de l’Église de voir ces professionnels intégrer les services de charité : « La complexité des problèmes amène [l’Église] à “réclamer” du personnel plus compétent. Le clergé réalise qu’il faut maintenant de nouveaux agents, mieux préparés pour affronter les problèmes sociaux, capables de prendre en charge des institutions de plus en plus complexes et de planifier des interventions de réadaptation qui dépassent l’aide matérielle et le support moral ». J. Rousseau, loc. cit., 177.

-

[35]

M.-C. Thifault, loc. cit., 96.

-

[36]

Rousseau note ainsi qu’en « 1956, lorsqu’était fondée l’Association des travailleurs sociaux de la Province de Québec, il […] y avait […] trois cents professionnels francophones. En 1960, déjà six cent soixante-huit professionnels ont terminé leurs études », J. Rousseau, loc. cit., 185.

-

[37]

Jeanne Boucher explique ainsi « [qu’]il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d’obtenir en quantité suffisante, les services de travailleurs sociaux professionnels », loc. cit.

-

[38]

Document préparé par Liliane Thériault, s.m., Archives des Soeurs de Miséricorde, Montréal. Pour plus d’information sur les débuts du Service social à la Miséricorde et les autres institutions offrant des services aux mères célibataires, voir Arthur Prévost, Toute la vérité sur la fille-mère et son enfant : mémoire pour un historique sur cet aspect bien particulier du travail social au Québec (Montréal, Princeps, 1961), 27, et Marie Labrecque, Une longue marche…, op. cit.

-

[39]

Les plus fréquemment cités étant : J. Kasanin et S. Handschin, « Psychodynamic Factors in Illegitimacy », American Journal of Orthopsychiatry, 11,1 (1941) ; Leontine Young, Out of Wedlock (New York, McGraw-Hill Book Co., 1954), 261 p. ; Margaret W. Millar, « Casework Services for the Unmarried Mother », Casework Papers (1955) ; Nancy Johnston, « A Few Comments on Unmarried Mothers », Social Casework, 307,10 (décembre 1956) : 504-507 ; E. Vincent, Unmarried Mothers (New York, The Free Press of Glencoe, 1961), 308 p. ; Hélène Deutch, La psychologie des femmes (Paris, Presses universitaires de France, 1962), 418 p.

-

[40]

Soeur Sainte-Madeleine-de-la-croix, s.m., La situation financière de la fille-mère admise au service social de la Miséricorde de Montréal en 1949, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1951, 4. Dans le même ordre d’idées, Denise Meloche explique que « [son] hypothèse repose en grande partie sur certains travaux publiés aux États-Unis sur cette question », Garde ou abandon de l’enfant illégitime, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1957, 65.

-

[41]

L’abbé Germain (1933) cité dans M.-A. Cliche, « Morale chrétienne… », loc. cit., 107.

-

[42]

Soeur Sainte-Mechtilde, s.m., La fille-mère – ses problèmes sociaux, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1946, 99.

-

[43]

Aline-C. Fontaine, « Le service social à l’hôpital de la Miséricorde », Service social, 2,4 (hiver 1952) : 7.

-

[44]

Marguerite Simard, « Étude sur la fille-mère », Bien-être social canadien, 2,2 (mars 1950) : 7.

-

[45]

Soeur Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, s.m., Les fréquentations dans 75 cas de filles-mères, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1949, 7.

-

[46]

Soeur Sainte-Mechtilde, op. cit., 83.

-

[47]

Marielle Michaud, Motifs d’abandon de l’enfant illégitime, Thèse (Service Social), Université de Montréal, 1951, 57.

-

[48]

Rickie Solinger, Wake Up Little Suzie : Single Pregnancy and Race Before Roe V. Wade (New York, Routledge, 1992), 16.

-

[49]

Soeur Sainte-Mechtilde, op. cit., 83.

-

[50]

Le Madelon est une communauté à l’intérieur de la Miséricorde dont le statut est inférieur à celui de la communauté des soeurs de Miséricorde. Elle permet l’engagement religieux des filles-mères, qui après leur séjour à la maternité, désirent prendre le voile. Voir Micheline Lachance, op. cit., 118-124.

-

[51]

Soeur Saint-Honoré, s.m., Des âmes qui remontent, Thèse (service social), Université de Montréal, 1946, 47.

-

[52]

Soeur Sainte-Mechtilde, op. cit., 105.

-

[53]

Soeur Marie-Laetitia, « Les maternités illégitimes », Service social, 1,4 (décembre 1951) : 176.

-

[54]

M. Simard, loc. cit., 7. Voir aussi Soeur Sainte-Mechtilde, op. cit., 7 : « Nous conviendrons que ces jeunes aventurières […] sont le meilleur appât des militants du démon. »

-

[55]

Soeur Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, op. cit., 91. Le double standard sexuel trouve depuis longtemps des justifications dans le discours officiel, tel que le constate Cliche à travers cette citation de l’abbé Germain (1933) : « Chez un jeune homme, on dirait que le dommage reste […] spirituel et que, plus facilement, il pourra se libérer des sollicitations du vice […]. La jeune fille, elle, est totalement affectée par le péché ; il y a une tache dans son âme, dans son corps et dans son caractère ; il y a un virus ». Cité dans M.-A. Cliche, « Morale chrétienne… », loc. cit., 107.

-

[56]

Éliette Perron, La situation familiale de la fille-mère, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1956, 1 ; 43-45 ; 112.

-

[57]

Soeur Marie-Laetitia, op. cit., 176.

-

[58]

Josie Svanhuit, « The American Caricature of the Unmarried Mother », Canadian Welfare, 31,5 (décembre 1955) : 248.

-

[59]

« Mais si l’on considère le changement de philosophie que les peuples attestent dans leur façon nouvelle d’envisager les différentes questions sociales, trouve-t-on la même évolution dans leur appréciation du sort de la fille-mère ? […] Dans l’esprit de l’homme de la rue, de l’homme « honnête », ne reste-t-elle pas la fille déchue dont on ne parle qu’à voix basse ? Vestige de puritanisme… ? Crainte ou dégoût… ? Manque de compréhension… ? ». Dans Gisèle Robert, Étude de 50 cas de filles-mères, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1950, 2.

-

[60]

Voir à ce sujet Gaston Desjardins, op. cit., 3-20.

-

[61]

Soeur Marie-Laetitia, op. cit., 177.

-

[62]

Andrée Amesse-Durocher, La prise de contact au service social Ville-Marie, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1966, 44.

-

[63]

Solange Lincourt, Garde ou abandon de l’enfant, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1965, 12-16.

-

[64]

Noël Mailloux, « Quelques observations sur les attitudes psychologiques de la mère célibataire », The Social Worker, 24,2 (janvier 1956) : 6.

-

[65]

Ibid., 9.

-

[66]

Marc LeBlanc, « Inventaire de la recherche criminologique au Québec, 1949-1969 », Acta Criminologica, 3,1 (1970) : 201.

-

[67]

Lorsque Noël Mailloux dit par exemple : « [des] observateurs ont noté qu’une sorte de fatalité obscure semble pousser certaines filles de bonnes familles à répéter un faux pas qui fit jadis la honte de leur mère et que l’on s’est efforcé soigneusement de leur laisser ignorer », N. Mailloux, loc. cit., 10.

-

[68]

Tamara Myers, « Qui t’a débauché ? Family Adolescent Sexuality and the Juvenile Delinquent’s Court in Early Twentieth-Century Montreal », dans Lori Chambers et Edgar-André Montigny, dir., Family Matters : Papers in Post-Confederation Canadian Family History (Toronto, Canadian Scholars’ Press, 1998), 377.

-

[69]

Mona Gleason, Normalizing the Ideal. Psychology, Schooling and the Family in Postwar Canada (Toronto, University of Toronto Press, 1999), 84.

-

[70]

Elisabeth Peck, Domestic Tyranny : The Making of Social Policy Against Family Violence from Colonial Times to the Present (New York, Oxford University Press, 1987), 146.

-

[71]

A. Amesse-Durocher, op. cit., 44.

-

[72]

Nicole Mercier, La situation psycho-sociale de dix-huit mères naturelles montréalaises connues à la société d’Adoption et de Protection de l’Enfance, qui, à la naissance de leur enfant, en 1963, décidaient de garder leur enfant, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1966, 40.

-

[73]

Par exemple : « Hubert représente le type très caractéristique de l’enfant “over-inhibited”. Parmi ses habitudes anormales, nous retrouvons la masturbation et un mauvais sommeil », dans Thérèse Lavoie, L’adaptation de l’enfant illégitime non abandonné par sa mère, Thèse (Service social), Université de Montréal, 1951, 55.

-

[74]