Abstracts

Résumé

Entre 1870 et 1950, plusieurs milliers de jeunes filles furent placées à l’école de réforme (1870-1921) et à l’école d’industrie (1884-1950) de l’Hospice Saint-Charles de Québec, dirigé par les Soeurs du Bon-Pasteur. Ce réseau d’institutions publiques gérées par le privé se situe à la rencontre de la volonté de l’État de contrôler l’espace social qu’est l’enfance délinquante et en danger et de celle des réformateurs sociaux de secourir les familles et les enfants vivant diverses circonstances pénibles. L’historiographie québécoise ayant surtout étayé le premier vecteur, cet article s’efforce, sans nier les visées de contrôle social, de mettre en relief cette dynamique d’assistance, notamment par la lorgnette des initiatives et des stratégies des acteurs en présence, soit les magistrats, les religieuses et les familles.

Abstract

Between 1870 and 1950, thousands of young girls were sent to the reform school (1870-1921) and the industrial school (1884-1950) of the Hospice St. Charles of Quebec City, institutions run by the Sisters of the Good Shepherd. This network of privately-managed public institutions lay at the confluence of State’s desire to control delinquent and endangered youth and that of social reformers to assist families and children living in various difficult situations. Quebec historiography has mainly focussed on the state’s perspective. Without ignoring the aims of social control, this article will instead seek to better understand the dynamics of assistance, notably through the lens of the initiatives and strategies adopted by the principle actors, namely judges, nuns and families.

Article body

Le 29 janvier 1870, l’école de réforme de Québec, futur Hospice Saint-Charles[2], accueille sa première pupille. Claudia L., une orpheline de père âgée de quinze ans, est placée pour deux ans sur ordre du juge Doucet. Sans le savoir, Claudia précède plus de 6250 enfants qui seront envoyés à l’Hospice, qui comprendra aussi à partir de 1884 une école d’industrie. Son placement en école de réforme est le fruit d’une suite de politiques institutionnelles qui ont matérialisé la conception changeante du soin de l’enfance délinquante et en besoin de protection[3]. Les lois de 1869 sur les écoles de réforme et les écoles d’industrie au Québec ouvrent ainsi la porte à la prise en charge d’enfants comme Claudia dans le but de les ramener vers la « vertu » ou, mieux, de les retirer de la glissante « pente du vice[4] ».

Par ce processus s’exorcise une peur répandue parmi les élites, celle des multiples menaces que causent l’urbanisation et l’industrialisation. Au détour des rues des quartiers populaires de Saint-Sauveur ou de Saint-Roch s’agite une masse d’enfants soumis à une vie particulièrement éprouvante : petits délinquants et vagabonds, qui peuvent éventuellement devenir de dangereux criminels, et enfants orphelins, négligés ou abandonnés, n’ayant jamais commis de délit, mais exposés à l’influence néfaste des gens de mauvaise vie. Derrière ces desseins de contrôle et de surveillance se retrouvent néanmoins des familles et des enfants qui bénéficièrent de ces institutions. L’Hospice Saint-Charles se situe donc à la croisée de deux vecteurs d’institutionnalisation : le maintien de l’ordre social et l’aide aux populations en difficulté.

Au Québec, l’étude de l’émergence et de l’évolution du réseau des écoles de réforme et des écoles d’industrie s’est essentiellement effectuée à l’aune de la régulation sociale, dans la foulée des réflexions de Fecteau notamment. Ce cadre théorique, dans l’étude des réponses institutionnelles aux problèmes sociaux, reconnaît que les mesures de gestion de la déviance[5] et de la misère eurent incontestablement une visée de surveillance et de moralisation des masses ouvrières, mais aussi qu’à travers les établissements mis sur pied, les familles surent déployer diverses stratégies de survie ou de résolution de problèmes[6].

Les travaux sur les écoles de réforme et les écoles d’industrie ont davantage étoffé la première dynamique en dégageant les enjeux sociaux à l’oeuvre dans l’apparition du réseau et dans son évolution, la philosophie d’action du législateur et les répercussions des politiques qu’il met en place sur les pratiques de placement[7]. L’attention fut surtout portée sur les thématiques de la justice juvénile et de la gestion de la déviance[8] et en conséquence sur les écoles de réforme[9]. Les visées de contrôle social de ce réseau furent ainsi clairement démontrées.

Le volet des gestes des acteurs reliés de près au quotidien de ces institutions est quant à lui moins exploré. L’historiographie nous offre certes certains exemples de pragmatisme des magistrats et des communautés religieuses dans l’admission des enfants et de stratégies familiales visant à profiter des avantages du réseau, mais une analyse plus systématique qui permettrait d’approfondir la dimension d’assistance de ces écoles[10], dimension qui a somme toute peu de place dans l’historiographie québécoise francophone récente de l’institutionnalisation, reste à réaliser. Cela s’expliquerait par une certaine « mauvaise conscience » maintenue par le poids des tristes expériences reliées à la présence de l’Église catholique dans ce domaine[11].

Le rôle des acteurs en présence fait partie intégrante d’une perspective d’analyse plus large, celle des pratiques de placement, dont tirèrent profit les principaux auteurs sur la question comme Ménard. Ces pratiques rassemblent les modes d’internement, les statuts des individus admis, la durée de leur placement, les fluctuations de populations et tout geste fait par les acteurs en présence ayant un impact sur les admissions et la longueur des séjours. Elles permettent de comprendre à la fois de quelle façon se construisent et se gèrent l’enfance jugée délinquante et celle considérée en danger, mais aussi de voir qui les écoles de réforme et les écoles d’industrie ont accueilli et de quelle manière elles ont pu atténuer les difficultés des familles et secourir les enfants nécessitant protection. Myers et Strimelle ajoutèrent le concept de genre à l’analyse de ces pratiques, ce qui a permis de définir une conception de la déviance féminine beaucoup plus large que celle des garçons et des modes de gestion de ce phénomène caractérisés par une prise en charge plus étroite et plus longue[12].

Fecteau a souligné que la dimension d’assistance fut somme toute relative si l’on tient compte du nombre de familles et d’individus ayant pu se prévaloir des différents services institutionnels québécois de charité au tournant du xxe siècle[13]. Tout de même, ces établissements ont soulagé quantité de familles d’un enfant trop turbulent ou d’une bouche à nourrir ; elles ont remplacé plusieurs mères décédées ou une école trop éloignée de la maison. Afin d’« assumer la complexité » de ces institutions, pour reprendre les mots de Bienvenue, cet article propose donc de mettre en lumière cette fonction d’assistance[14].

À partir des pratiques de placement de l’Hospice Saint-Charles de Québec, qui abrita une école de réforme (1870-1921) et une école d’industrie (1884-1950) et qui fut dirigé par les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec[15] (SBP), et plus particulièrement à partir des initiatives des magistrats, des dirigeants et gestionnaires des institutions et des familles, nous tentons d’établir sous quelles formes la dimension d’assistance se matérialisa et comment elle évolua. L’étude d’un établissement ayant accueilli les deux types d’écoles dans un même bâtiment offre une possibilité unique et peu exploitée jusqu’à maintenant d’étudier l’utilisation de ce réseau de manière intégrée. Nous soutenons qu’au-delà de la volonté de l’État de surveiller et de contrôler les familles ouvrières et des limites de l’implication de ce dernier, les pratiques d’institutionnalisation de l’Hospice Saint-Charles permirent à l’école de réforme et à l’école d’industrie de jouer un rôle d’assistance stimulé par la frontière ténue entre réforme et prévention dans l’esprit des élites laïques et religieuses, par une souplesse occasionnelle dans l’évaluation de l’admissibilité et la durée du placement et finalement par l’utilisation active et habile du réseau par les familles.

Témoins privilégiés des dynamiques de l’institutionnalisation, les archives de l’établissement ont été entièrement dépouillées. Les registres[16], notamment, tenus par les religieuses dans le but de consigner les informations relatives aux pensionnaires et de rédiger les comptes pour le paiement des pensions mensuelles, nous offrent un portrait inaltéré de la situation des enfants et des familles et des statuts qu’on a considérés au fil des décennies comme étant « délinquants » ou « en besoin de protection ». Toutefois, certaines catégories, comme la situation des parents, ne sont pas toujours consignées avec rigueur, ce qui fait en sorte que nous disposons plus d’instantanés que de tendances réelles. De même, les motifs de placement ne sont pas inscrits directement dans le registre de l’école d’industrie. C’est par les informations sur le statut de l’individu (orphelin ou non) et sur le ou les parent(s) (occupation, état de santé) qu’il est possible de cerner adéquatement la raison de l’entrée dans l’institution.

Les rapports publics annuels des inspecteurs des écoles de réforme et des écoles d’industrie furent aussi intégralement examinés. Constitués d’impressions écrites et de tableaux[17] sur les effectifs des institutions, ils ont pour but de rendre compte de leur conformité et du climat général et sont destinés au Secrétaire provincial (SP) qui seul, détient, à partir des années 1880, le pouvoir de renvoyer un enfant. Certains inspecteurs, bien que représentants du gouvernement bailleur de fonds, cultivent un préjugé favorable envers l’oeuvre des congrégations religieuses qui est perceptible dans les sections textuelles[18]. Les données qu’elles renferment sur la conduite des institutions, le profil des populations et l’état du réseau en font tout de même une source incontournable exploitée par plusieurs chercheurs.

Nous avons profité de la complémentarité de ces sources pour procéder à un traitement statistique des données sérielles, à une analyse des termes employés pour décrire les populations et à un examen des discours des religieuses et des inspecteurs dans les rapports, la correspondance ou les annales de la communauté. Nous avons pris soin, en conjuguant les données relatives aux deux écoles, de respecter les spécificités de chacune, notamment celles de l’école d’industrie. Bien que nous n’ayons pas fait appel à des sources plus éloquentes sur le contexte de placement de l’individu, le contenu et la fiabilité de notre corpus nous permettent de répondre à notre questionnement. Après une brève analyse du réseau mis en place à Québec, nous aborderons tour à tour l’école de réforme et l’école d’industrie, mais sans les traiter en vase clos.

Le réseau de la capitale

Huit écoles de réforme et onze écoles d’industrie québécoises furent certifiées entre 1869 et 1950, année de l’abrogation des lois qui les régissaient. Parmi elles, huit institutions furent tenues dans la grande région de Québec. Avant d’analyser le contexte dans lequel elles se sont déployées et d’étudier le réseau de la capitale, il convient de rappeler certaines caractéristiques des lois de 1869 et de leurs amendements subséquents.

Un réseau d’État géré par le privé

En vertu de l’Acte concernant les Écoles d’Industrie de 1869, tout contribuable[19] peut envoyer devant deux juges de paix ou un magistrat provenant des districts, des Sessions de la Paix ou de la Cour du Recorder[20] un enfant de quatorze ans et moins qu’il croit devoir être placé dans ces institutions. Si après enquête le placement est justifié, le magistrat détermine une durée jugée nécessaire à son instruction et à sa « discipline[21] » ne dépassant pas le moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans. L’Acte concernant les Écoles de Réforme, sanctionné le même jour, stipule quant à lui que les enfants doivent comparaître devant une Cour ayant juridiction criminelle et être âgés de seize ans et moins pour y être admis. S’il y a placement dans l’un ou l’autre des deux types d’écoles, le magistrat dirige l’enfant, dans la mesure du possible, dans une institution de sa confession religieuse (catholique ou protestante)[22].

À l’origine, les compétences en matière d’admission et de sortie sont concentrées entre les mains de la sphère judiciaire. Les pouvoirs de l’État se limitent à l’inspection des écoles. Des employés du département des prisons et asiles sont en effet chargés au moins une fois l’an de vérifier l’état des lieux et de comptabiliser les effectifs. Par divers amendements, l’administration provinciale se verra toutefois dotée de pouvoirs importants en matière d’admission et de sortie des enfants qui mineront le caractère définitif des jugements de la Cour[23].

Aux institutions reviennent les responsabilités de loger, de nourrir, de vêtir, de soigner, d’instruire et d’apprendre un métier aux enfants qu’on leur confie, ce qui signifie une prise en charge que l’on peut qualifier d’« intégrale ». La gestion quotidienne est laissée à la discrétion de la direction des établissements, mais toute charte de règlements ou tout projet de rénovation ou d’agrandissement doivent être approuvés par le SP[24]. Pour chaque enfant, une pension mensuelle est versée à l’établissement, dont le financement repose sur une base tripartite complexe et sujette à variations. Théoriquement, l’État provincial, la municipalité où demeure l’enfant au moment du placement et les parents, s’ils le peuvent, sont les trois principaux bailleurs de fonds. Le premier, s’appuyant sur une philosophie selon laquelle la responsabilité du soin de ces problèmes repose de prime abord au niveau local, se défausse largement sur les municipalités dès les premières décennies d’existence du réseau. En conséquence, ces dernières n’honorent leurs charges qu’avec maints tâtonnements et réticences, aggravant des situations financières déjà difficiles[25].

Les écoles de réforme et les écoles d’industrie constituent un pas déterminant dans la rationalisation du financement des oeuvres sociales et dans le développement de ce que Valverde a baptisé d’« économie sociale mixte[26] », soit un ensemble de programmes, d’oeuvres et de services gérés par le privé, financés par l’État et le privé et contrôlés par l’État. Pour la première fois, le financement gouvernemental s’accompagne d’un contrôle sur les types d’enfants à prendre en charge et d’un pouvoir de surveillance et d’inspection. Le réseau des écoles de réforme et des écoles d’industrie assure à l’État de disposer d’institutions dans lesquelles il peut faire placer les enfants qu’il désire réformer, surveiller et protéger. De même, il peut à sa guise limiter le poids financier de ce réseau en restreignant le nombre d’admissions ou en réduisant sa part dans le financement des pensions mensuelles.

Une ville en mutation

La ville de Québec entre de plain-pied dans le phénomène de l’industrialisation et du développement urbain environ à partir du premier quart du xixe siècle. La population croît rapidement, alors que les faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch, le village de Saint-Sauveur, les agglomérations de la rive nord de la rivière Saint-Charles, qui deviendront Limoilou en 1893, ainsi que celles longeant le fleuve se développent. Ils abritent des ouvriers peu qualifiés, sensibles aux transformations économiques majeures. Conséquences d’un urbanisme galopant et profondément déficient, de nombreuses épidémies produisent leur lot d’orphelins. Les Dames charitables de Saint-Roch fondent le premier orphelinat de Québec en 1831[27] pour répondre à ce problème.

À partir de la seconde moitié du xixe siècle, les piliers de l’économie de Québec, le commerce du bois et la construction navale, s’effondrent. Le chômage[28] fait alors de nombreuses victimes. La misère, le vagabondage, la courte durée du passage à l’école en raison du travail en usine[29] et l’abandon sont alors quelques-uns des effets de la situation économique sur les enfants de Québec. La première moitié du xxe siècle voit cependant la situation s’améliorer. Un renouveau économique se produit grâce à l’activité portuaire, aux industries du cuir et de la chaussure et au fonctionnariat. Alors que la population avait longtemps stagné, la forte natalité et l’exode rural concourent à l’explosion du nombre d’habitants, qui passe de 68 840 en 1901 à 200 000 au milieu du siècle. Pourtant, la situation des familles ouvrières s’améliore à un rythme beaucoup plus lent.

Le portrait de l’hygiène publique n’est pas reluisant. L’eau n’est traitée au chlore qu’en 1929, la même année où un système de collecte des ordures est organisé. Le taux de mortalité infantile est estimé à 372 ou 379 ‰ (selon la méthode de calcul) en 1900, à 240‰ en 1915 et à 140,5‰ en 1945[30], le plus élevé parmi les grandes villes canadiennes. La hausse du coût de la vie entre 1890 et 1920 grève les budgets de plusieurs familles[31]. De même, une grave crise du logement frappe Québec pendant une bonne partie de la première moitié du xxe siècle[32].

Ce portrait socio-économique de la ville de Québec durant la période étudiée témoigne à quel point la situation des familles des milieux populaires a pu être hasardeuse. Pourtant, les autorités municipales ne montrent que peu d’empressement à agir dans le domaine de l’assistance et du bien-être. Ce n’est qu’en 1922 qu’un Bureau d’Assistance publique municipal est fondé, la ville étant alors obligée par la loi de 1921 d’en ouvrir un pour gérer les fonds de l’Assistance publique. Une idéologie libérale, de mauvaises finances municipales[33] et une élite formée essentiellement de gestionnaires font en sorte que le soulagement de la misère et l’organisation de l’assistance s’effectuent par d’autres soins que ceux des administrateurs de la municipalité.

Il se développe ainsi à Québec un système d’assistance à l’enfance et à la jeunesse composé d’une kyrielle d’oeuvres et de services nés d’initiatives privées laïques, religieuses ou mixtes, financés par divers paliers (privé, municipal et provincial) et destinés à des clientèles variées. Vers 1850, alors que ce système s’élabore, on vise essentiellement la marginalité (orphelinats, crèches pour enfants illégitimes, etc.). Au tournant du xxe siècle, l’attention se portera graduellement vers l’enfance dite « normale » et les familles (assistance maternelle, patronages, foyers de protection de la jeune fille, etc.), soit de l’apaisement des maux à leur prévention. Dans cette optique, le réseau des écoles de réforme et d’industrie, implanté dès 1870, est grandement intéressant, car très tôt, une initiative publique gérée par le privé prévoit à la fois le soulagement/redressement et la prévention/protection. Ce réseau jouera un rôle majeur dans la nébuleuse des services sociaux à l’enfance et à la jeunesse québécois.

La toile de Québec

La grande région de Québec verra l’ouverture de trois écoles de réforme et de cinq écoles d’industrie sur son territoire, toutes franco-catholiques[34]. De 1870 à 1925, le type et le territoire d’action des communautés religieuses impliquées sont clairement délimités. Les SBP, dont le mandat est la sauvegarde des femmes « déchues », tiendront deux écoles de réforme (1870-1921, 1943-1950) et une école d’industrie (1884-1950), toutes pour filles, hormis un court épisode à l’école d’industrie. Elles seront en fonction au centre-ville de Québec, puis à Cap-Rouge (1941). L’Hospice Saint-Charles est le seul établissement établi au coeur des quartiers populaires de la ville. Les contrats liant le gouvernement et l’Hospice Saint-Charles spécifient que les SBP recevront des enfants des districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Mont-magny, Beauce et Arthabaska[35]. Mais autant à l’école de réforme qu’à celle d’industrie, les enfants provinrent majoritairement des quartiers populaires de la ville de Québec (Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Cap-Blanc et Limoilou), et ce, tout au long de la période étudiée[36].

Les Soeurs de la Charité de Québec (SCQ), quant à elles, travaillant au soin des orphelins des deux sexes, tiendront deux écoles d’industrie mixtes et une école de réforme pour garçons. Elles occupent la rive sud du fleuve Saint-Laurent, l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance (école d’industrie de 1870 à 1950, école de réforme de 1883 à 1911) étant situé à Lévis. Elles gèrent aussi un orphelinat dans le quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 1849, qu’elles décident de transférer à Giffard (Beauport) en 1925, afin de disposer de plus d’espace. À la demande du gouvernement, 350 places y sont alors réservées pour une école d’industrie mixte, qui sera en fonction dans cet établissement de 1925 à 1950[37].

Tableau 1

Écoles de réforme et écoles d’industrie de la grande région de Québec, 1870-1950

* Ces établissements sont convertis en écoles de protection de la jeunesse.

Deux écoles d’industrie pour garçons, sur lesquelles nous ne savons que peu de choses, font bande à part. Elles connaîtront une courte existence (1936-1937) et seront situées en périphérie de Québec, l’une à Lac-Sergent et l’autre à Sainte-Germaine-de-Dorchester. Elles sont ouvertes dans des établissements qui comprennent aussi des orphelinats agricoles.

Le réseau de Québec se distingue donc par trois grandes écoles d’industrie et deux écoles de réforme à l’existence plutôt éphémère. L’Hospice Saint-Charles, qui abrita une école de chaque type, reflète correctement cette structure, ce qui justifie son choix pour un examen des pratiques d’institutionnalisation entre 1870 et 1950.

Une école de réforme au visage singulier

Dès 1870, les SBP offrent leurs services pour ouvrir une école de réforme pour filles à Québec, qui leur est confiée. La congrégation insiste dans sa correspondance avec les autorités sur le fait que cette école constitue une oeuvre complémentaire à sa mission première, soit le relèvement des femmes en difficulté[38]. Il en va de même pour les SCQ, qui obtiennent aussi l’autorisation d’ouvrir une école d’industrie pour filles à Pointe-Lévis en mettant de l’avant un argument similaire, soit dans leur cas la protection des orphelins. Les écoles de réforme et les écoles d’industrie représentent donc, dans la perspective de l’élaboration du système d’économie sociale mixte québécois, un exemple probant d’une légitimation par l’État provincial des oeuvres des congrégations religieuses impliquées dans la sphère sociale, légitimation s’effectuant parallèlement à un contrôle accru des populations pouvant être prises en charge.

La Loi de 1869 concernant les écoles de réforme prévoit que les enfants qui y sont placés auront au minimum sept ans et au maximum seize[39]. Tout enfant considéré comme un « jeune délinquant » est passible d’y être envoyé. En 1890, un amendement autorise le transfert d’enfants initialement placés à l’école d’industrie, mais ayant une mauvaise conduite, à l’école de réforme[40]. La loi fédérale de 1908 sur les jeunes délinquants, permettant de transformer toute affaire de protection en affaire de délinquance, et vice-versa, ouvre quant à elle la porte au placement de tout enfant soupçonné d’avoir un potentiel de délinquance. Cette loi témoigne d’une grande suspicion à l’égard des jeunes hommes et des jeunes femmes des milieux populaires[41]. Les pratiques d’institutionnalisation en école de réforme seront de cette manière marquées par une conception plurielle et étendue de la délinquance.

Portrait de la clientèle

En 1883, seulement 3 filles sur 63 sont internées à l’école de réforme pour des délits punissables, alors que toutes les autres sont « orphelines », « abandonnées » ou ont « des parents dépravés ou vicieux »[42]. De même, entre 1887 et 1916[43], 68 enfants condamnées sur 144 cas au motif d’admission connu (47,22 %[44]) entrent à l’école de réforme parce qu’elles sont « abandonnées[45] », ont de « mauvaises fréquentations » ou sont « sans asile », et ce, malgré le fait que dès 1884, une école d’industrie, répondant selon la loi à ces trois statuts, est ouverte à l’Hospice Saint-Charles (voir le tableau 2). Ce phénomène ne peut se comprendre par l’atteinte du nombre plafond d’enfants pouvant être présentes à l’école d’industrie parce qu’il n’y en a pas. De même, la loi fédérale de 1908 n’a ici aucun impact, aucune de ces enfants n’ayant été placée après cette date. En fait, cette cohabitation, connue depuis 1870, s’explique par un certain pragmatisme des magistrats et par une étroite association entre négligence et délinquance féminine.

Tableau 2

Motifs menant à la condamnation à l’école de réforme de l’Hospice Saint-Charles de Québec, 1887-1916

De 1870 à 1884, il n’y a pas d’école d’industrie pour filles à Québec. La seule institution existante étant une école de réforme, toutes les jeunes filles condamnées à l’un ou l’autre des deux types d’écoles semblent y être envoyées. De même, 11 des 68 enfants citées précédemment furent initialement placées à l’école d’industrie, mais furent transférées en raison de leur mauvais comportement. Même si cette relocalisation n’est permise qu’en 1890, six de ces onze transferts se produisent dès 1889. Si on examine l’âge d’admission de ces 68 jeunes filles, nous constatons aussi que 17 d’entre elles entrent à un âge (de treize à seize ans) qui leur fermait les portes de l’école d’industrie[46].

Par ailleurs, 38 enfants ont été envoyées à l’école de réforme à l’âge de quatre, cinq ou six ans, alors que l’âge minimum légal est de sept ans. Trente-deux d’entre elles font partie de celles qui sont placées avant l’ouverture de l’école d’industrie en 1884. Les six autres fillettes, admises entre 1891 et 1900, répondent à des statuts relevant de l’école d’industrie (sans asile, vagabondage, insubordination), mais ne font pas partie des enfants au caractère difficile transférées en vertu de l’amendement de 1890. Il est possible d’interpréter ces gestes comme un signe de compréhension des magistrats de la nécessité d’une prise en charge pour certaines qui n’auraient pu théoriquement en bénéficier, faute d’institution appropriée ou en raison de leur âge. Plus largement, ils illustrent également à quel point le spectre de la « délinquance » féminine est large.

Avant 1870, les SBP nourrissaient déjà le projet d’ouvrir une « maison de refuge » pour les jeunes filles « exposé[e]s à se perdre[47] » faisant office de complément à leur oeuvre principale, l’Asile Sainte-Madeleine, gîte pour femmes « perdues » fondé en 1850. La perspective de l’établissement d’écoles de réforme certifiées par le gouvernement provincial leur semble l’occasion tant attendue pour réaliser ce projet[48], alors que selon les textes légaux de 1869, l’école d’industrie aurait mieux répondu à leurs objectifs. Elles conçoivent en effet la réforme des filles à la fois en aval et en amont de la délinquance, soit par sa correction et sa prévention en tenant compte de tout comportement ou situation qui pourraient la créer.

Le cas de Claudia, énoncé en introduction, illustre bien cette perception. Il n’est pas fait mention d’un quelconque acte délinquant justifiant son entrée dans les archives des religieuses, mais plutôt de son avenir incertain et de la nécessité de la secourir[49]. Joyal souligne qu’« [e]ntre les jeunes délinquants et ceux qui, dans l’esprit des élites, sont exposés à le devenir, il n’y a […] pas de différence marquée. Tous ces jeunes sont sur une pente dangereuse et il convient de pourvoir à leur redressement. […] Ce qui est visé, ce n’est pas l’acte posé mais l’attitude, le comportement, le style de vie[50]. » C’est d’ailleurs pour cela qu’elle considère que l’acte de 1869 sur les écoles d’industrie se situe « … aux confins de la réaction sociale à la délinquance[51] ». Cette association entre négligence et délinquance est accentuée lorsque des jeunes filles sont en cause, car à l’époque, au Québec comme en Ontario, le vagabondage féminin ne recouvre pas seulement la simple flânerie ou le fait de ne pas avoir de toit, mais est associé avec la prostitution ou à un comportement sexuel précoce[52]. De cette manière, il n’y a que peu d’étanchéité entre l’école de réforme et l’école d’industrie à l’Hospice Saint-Charles[53].

Les gestes répréhensibles commis par les enfants présentes à la réforme sont surtout de l’ordre de la petite délinquance, comme les « vols » ou l’« insubordination ». Il apparaît donc tout à fait probable que l’école de réforme servit à discipliner des jeunes filles au caractère rebelle, comme l’a démontré Myers pour l’école de réforme du Bon-Pasteur de Montréal[54]. Les placements en raison de gestes plus graves, comme une « attaque », sont marginaux. Ce portrait est semblable à celui du Mont Saint-Antoine[55].

Entre 1870 et 1921, la majorité des 408 enfants admises à l’école de réforme fut condamnée pour trois ou cinq ans[56], sans qu’il n’y ait d’évolution chronologique notable. Une analyse multivariée révèle que ce sont des enfants envoyées pour des motifs de petite délinquance ou encore seulement en raison de la crainte qu’elles n’y tombent qui se voient décerner les plus longues sentences. En effet, les mandats d’internement les plus longs, soit de cinq ans et neuf mois, de six ans et de sept ans, visent des filles « coupables » respectivement d’être « sans asile », « vagabondes » et « voleuses ». Celle qui fut accusée d’« attaque » fut, quant à elle, placée pour deux ans. Alors que la moyenne d’âge à l’école de réforme est de onze ans, le placement de ces enfants pour une longue durée est réalisé initialement dans un but de surveillance et de protection jusqu’au seuil de la majorité. Par contre, 43,87 % des 408 jeunes filles sont parties avant la fin de leur détention, dont deux des jeunes filles placées pour de longues périodes[57].

Les archives révèlent cinq cas de jeunes femmes placées à un âge supérieur à la limite légale, soit entre dix-sept et dix-neuf ans. Dans son étude de l’école de réforme pour garçons de Montréal, Ménard note aussi cette anomalie, mais sans en tenter une explication[58]. Nous ne disposons certes que de peu d’information permettant de l’interpréter, mais ces situations semblent constituer des cas exceptionnels pour lesquels les magistrats font preuve d’ouverture. Par exemple, l’une d’entre elles, dix-huit ans, est condamnée pour « attaque ». Le placement à l’école de réforme a pu être réalisé pour lui éviter la prison pour adultes, dans la mesure où elle n’était pas une délinquante « endurcie ». Ces jeunes femmes sont placées pour de courtes périodes de deux ans, hormis un cas d’un placement pour cinq ans pour une jeune femme malade.

Vie et déclin de l’institution

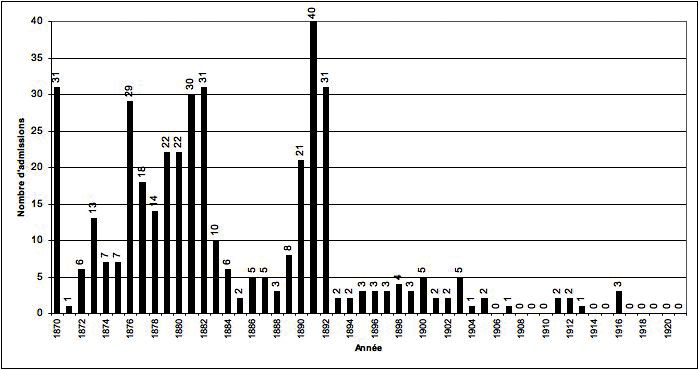

En vertu du contrat signé entre le gouvernement du Québec et les SBP en 1870, un nombre maximum d’enfants pouvant être présentes à l’école de réforme, soit de trente, est initialement fixé en fonction des capacités physiques du bâtiment. Il a aussi pour but de limiter les admissions et, par ricochet, la charge financière de l’État. Ce plafond est atteint et même surpassé (31 admissions, voir le graphique 1) avant la fin de l’année, car les demandes, venant de toutes parts, sont incessantes. Les refus sont donc nombreux. En 1873, après certains aménagements, l’État majore le plafond à 50, mais les rejets de demandes ne diminuent pas, loin de là[59]. En raison de la volonté de ce dernier de limiter son implication financière, cette restriction d’admissions fait en sorte que l’établissement est à ce moment incapable de répondre à toutes les requêtes. Les religieuses utilisent donc diverses stratégies permises par le vacuum réglementaire sur la gestion de l’institution, comme l’admission d’enfants par charité. En 1883, le nombre plafond disparaît, ce qui ouvre la porte à une hausse des effectifs de l’école de réforme. Mais, curieusement, le nombre d’admissions chute fortement, de 31 en 1882 à 10 en 1883 puis à 2 en 1885.

En fait, outre ces premières années et un second moment de forte affluence au début des années 1890, l’école de réforme de l’Hospice Saint-Charles ne fut pas l’objet d’une utilisation intensive. De 1873 à 1879, une crise économique vient frapper le Québec[60]. Elle explique, en partie, une première période soutenue d’admissions entre 1876 et 1882. Quant à la seconde, entre 1890 et 1892, elle est due selon toute vraisemblance au changement législatif permettant le transfert de l’école d’industrie vers celle de réforme en cas de mauvaise conduite. À cette période, la réforme est très populeuse. Cet état d’encombrement est généralisé à tout le réseau provincial, ce qui coûte cher à l’État. De plus en plus de critiques s’élèvent pour dénoncer le fait que les catégories admissibles ne sont pas assez « explicites » et « exclusives ». Comme le note un inspecteur en 1883, « [l]es avantages offerts par le statut sont tellement attrayants[61]… ». On assiste à une remise en question du monopole de la solution institutionnelle. La philosophie libérale de laissez-faire laissant à la sphère locale le soin de s’occuper des problèmes sociaux, les municipalités se retrouvent rapidement victimes de cette crise. En soutenant que l’efficacité de la surveillance des placements ne peut se faire qu’à ce niveau, l’État vote en 1892 un amendement qui fixe la participation à la pension mensuelle payée à l’institution des municipalités où réside l’enfant à 75 %, et même à 100 % pour certains cas d’enfants négligés.

Graphique 1

Admissions par condamnation à l’école de réforme de l’Hospice Saint-Charles de Québec, 1870-1921

L’effet est immédiat. Dès 1893, les admissions chutent[62]. Même si l’État corrige le tir en 1894 en rétablissant la participation des municipalités à 50 %, l’école de réforme entame un lent déclin. Entre 1893 et 1921, on ne compte que 46 admissions, dont aucune entre 1917 et 1921. La fermeture de l’école de réforme en 1921 est directement reliée à ce manque d’effectifs[63]. Il est probable que la rareté des admissions au tournant du xxe siècle puisse s’expliquer par l’émergence d’autres oeuvres consacrées aux jeunes filles de Québec, comme l’Oeuvre de la protection de la jeune fille, fondée en 1906 dans le Vieux-Québec par des femmes laïques et des religieuses, ou des patronages comme Notre-Dame-du-Bon-Conseil (1892, géré par les Franciscaines Missionnaires de Marie dans le quartier Saint-Jean-Baptiste) ou Sainte-Geneviève (1916, dirigé par les SBP aussi dans Saint-Jean-Baptiste). À l’école d’industrie, à partir de la moitié des années 1930, le développement du placement familial, de nouveaux organismes d’aide à l’enfance et d’autres mesures gouvernementales comme les pensions à certaines mères nécessiteuses (1937) firent aussi diminuer les effectifs en constituant une solution de rechange. La solution institutionnelle, fourre-tout et uniformisante, voit ainsi sa place relativisée par le développement de solutions spécialisées et individualisées.

Rains a attribué, quant à elle, certaines baisses de population à l’école de réforme pour garçons de Shawbridge à l’ouverture des Cours juvéniles (tribunaux pour mineurs[64]), qui aurait amené une vague de placements familiaux. Toutefois, l’analyse de l’impact de l’arrivée de la Cour juvénile de Montréal en 1912 montre que le placement institutionnel fut globalement légitimé, certains cas requérant pour leur bien-être une telle solution[65]. Dans la foulée de son établissement, la population totale des écoles de réforme du Québec augmenta entre 1911 et 1919[66]. Cela n’est certes pas le cas pour celle de l’Hospice Saint-Charles, ni pour l’école de réforme de Lévis, qui ne comptent alors qu’une poignée d’enfants. Peut-on y voir un effet de l’absence d’une telle Cour à Québec ? Il est probable que oui, mais des recherches supplémentaires en ce sens devront être menées, notamment dans les archives judiciaires et municipales. Il n’y a pas de Cour juvénile à Québec avant novembre 1940, soit trente ans après Montréal. Deux hypothèses expliquant ce décalage nous apparaissent cohérentes. Premièrement, l’absence d’une communauté anglophone importante[67] et dynamique a pu retarder l’introduction d’une philosophie plus libérale et laïque de la protection de l’enfance[68]. Deuxièmement, les travaux actuels sur les services sociaux à l’enfance et à la jeunesse de la capitale montrent qu’il est probable que les oeuvres privées offrant une kyrielle de solutions adaptées, comme les foyers de protection de la jeune fille[69] par exemple, aient pu répondre adéquatement pour un certain temps aux besoins d’une ville de la taille de Québec.

L’école de réforme de l’Hospice Saint-Charles présente donc un visage pour le moins singulier. Par une interprétation étendue de la notion de la déviance juvénile féminine, cette institution accueillit surtout des cas de petite délinquance, dont des filles que les parents souhaitaient discipliner, et bon nombre de situations de prévention et de protection. De même, le pragmatisme des magistrats, qui par leurs gestes assuraient une prise en charge à des enfants qui n’y avaient théoriquement pas droit tout en sachant que leur intégration s’effectuerait sans heurts, fait de l’école de réforme un exemple intéressant d’une dynamique particulière entre contrôle et assistance. Sa courte existence et sa faible affluence permettent aussi de soumettre des hypothèses sur la situation particulière de la ville de Québec dans les domaines de la justice juvénile et du bien-être de l’enfance.

Prévenir et soutenir : l’école d’industrie

Dans le but de sauver une école de réforme quasi déserte et de disposer d’une école d’industrie pour filles sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le gouvernement québécois accorde en 1884 à l’Hospice Saint-Charles un certificat en permettant l’ouverture. L’école d’industrie sera en fonction jusqu’en 1950, au moment où les écoles de réforme et les écoles d’industrie du Québec sont fondues dans un nouveau réseau résolument plus moderne, les écoles de protection de la jeunesse. En 1941, une école d’industrie pour garçons sera aussi ouverte à l’Hospice, mais l’insuffisance de locaux, de fonds et de moyens matériels font en sorte qu’elle n’accueillit que 99 garçons et qu’elle fut fermée dès décembre 1944[70].

Les critères d’admission à une école d’industrie subirent plusieurs modifications au fil des ans. La liste des statuts admissibles, notamment, s’est allongée parallèlement au développement d’une plus grande compassion à l’égard de l’enfant et d’un désir d’assurer son bien-être, et non plus seulement celui de la société où il se trouve[71]. Le tableau 3 fait état des amendements concernant l’âge et les statuts visés. Jusqu’à l’adoption de la loi de l’Assistance publique en 1921, les écoles d’industrie constitueront le seul type d’institutions d’assistance aux enfants en besoin de protection subventionné de manière théoriquement stable et continue[72]. Par la suite, les orphelinats auront droit à un tel traitement. Ces deux éléments font en sorte que dès son ouverture, l’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles est un centre nerveux d’assistance, au centre des préoccupations de l’État envers le contrôle et la moralisation des enfants considérés « en danger », de son intérêt naissant pour leur bien-être et du désir des familles de bénéficier d’une roue de secours en cas de besoin.

Tableau 3

Évolution des clauses de la loi des écoles d’industrie du Québec, 1869-1912

Modes d’internement

La grande majorité des jeunes filles ayant transité par l’école d’industrie fut placée par mandat des magistrats. Pourtant, les nombreux refus de la Cour poussent les religieuses à mettre de l’avant diverses stratégies. Les SBP jouissent de la latitude offerte par les lois de 1869, qui octroient une grande marge de manoeuvre sur le plan de la gestion. Ainsi, dès 1873 et jusqu’en 1950, elles prennent en charge financièrement et matériellement des enfants ayant été refusées par manque de place, n’étant pas sous la juridiction de la loi en raison de leur âge ou de leur statut ou amenées directement à l’Hospice par des gens venus demander leur placement en invoquant la pauvreté, la violence ou encore la négligence des parents[73]. Les registres de la communauté témoignent aussi du fait qu’elle a gardé des enfants gratuitement au-delà de l’âge limite ou du terme de la détention. Les SBP et les inspecteurs se plaignent constamment que les filles sont trop jeunes pour être relâchées sans qu’il n’y ait aucune mesure de suivi à douze, quatorze ou seize ans, surtout lorsqu’elles sont sans famille. L’État n’agissant pas, les SBP font parfois fi de l’obligation de renvoyer tout enfant atteignant l’âge limite ou terminant sa détention pour pallier les incohérences de la politique étatique en la matière.

Les enfants gardés par charité sont intégrés autant avec les résidants de l’école de réforme qu’avec ceux de l’école d’industrie. Cela ne fait pas de l’Hospice un lieu singulier, car à l’établissement du Bon-Pasteur à Montréal, à Saint-Joseph-de-la-Délivrance (Lévis) et à Notre-Dame-de-Liesse (Montfort), notamment, on fait de même[74]. Ce phénomène représente environ 10 % du nombre total d’enfants ayant été placées à l’Hospice Saint-Charles. S’il peut sembler mineur, il illustre tout de même les limites de l’implication étatique, le poids des besoins au sein de la population et le rôle d’assistance joué par l’Hospice Saint-Charles. Le fait d’accepter des enfants aux frais de la communauté n’est toutefois pas propre au réseau des écoles de réforme et des écoles d’industrie, car les communautés religieuses dirigeant des orphelinats et des refuges accueillaient déjà gratuitement tous les enfants orphelins, pauvres et abandonnés, sauf exceptions, avant 1869. La Règle des SBP précise que dans tous leurs établissements, il y aura une école gratuite pour les enfants pauvres[75]. Ce geste est donc ancré dans leur pratique. Par ailleurs, il est possible qu’il n’y ait pas que des motifs charitables qui aient motivé l’acceptation d’enfants « gratis », pour reprendre l’intitulé des registres les comptabilisant. En considérant une situation financière continuellement difficile, on peut voir là un calcul des communautés religieuses pour s’assurer des revenus futurs ou encore disposer d’une main-d’oeuvre gratuite pour les aider. On a pu par exemple accepter des enfants sous l’âge légal en espérant que l’État les prenne en charge le moment venu[76].

Conformément à la loi, des enfants « réfractaires » ou « incontrôlables » furent placées en tant que pensionnaires (voir le tableau 3). Toutefois, certaines furent admises sans avoir comparu devant les magistrats. En effet, des familles décident de placer leurs enfants à l’Hospice Saint-Charles en négociant directement une entente avec les religieuses de l’institution. Ces familles n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants dans les pensionnats privés ou vivent des difficultés[77]. Des pensionnaires sont aussi accueillies à l’école de réforme. Cette autre initiative des religieuses est réalisée en sachant qu’il n’y aurait aucun problème à intégrer des écoliers et des pensionnaires en besoin de protection dans une école de réforme ne comptant que peu de cas de délinquance lourde[78].

Portrait de la clientèle

L’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles connut dès ses débuts, et surtout durant les années 1920, d’importants épisodes d’encombrement. Les magistrats, durant ces moments, refusent un grand nombre de demandes[79]. La grande majorité des enfants placées correspond à ce qui est visé par la loi. On dénombre néanmoins quelques cas dont le statut n’y correspond pas. Citons le cas d’une enfant confiée à l’Hospice en 1925 parce qu’elle est « loin des écoles[80] ». Il est aussi fait mention à quelques reprises d’enfants « idiotes » ou « retardées » à l’école de réforme ou à celle d’industrie. Les inspecteurs recommandent chaque fois leur transfert à l’asile pour adultes, car ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. L’école La Jemmerais, fondée à Giffard (Beauport) en 1928 par les SCQ, qui est la première maison d’assistance aux enfants anormaux éducables de la province, prendra le relais et permettra la prise en charge de ces enfants avec un traitement spécifique.

Certains statuts sont très marginaux à l’école d’industrie. Par exemple, les registres montrent qu’il n’y eut qu’une seule enfant « illégitime », au statut confirmé et non pas supposé. Ces enfants, de leur naissance jusqu’à l’âge de six ans, sont pris en charge dans d’autres institutions des SBP, comme la Crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec et l’Hospice des Saints-Anges de Lyster. La loi des écoles d’industrie n’inclut pas cette catégorie. Les enfants « illégitimes » sont donc exclus du financement destiné aux enfants en besoin de protection. Leur trajectoire après l’âge de six ans ne passant pas par l’école d’industrie, du moins à l’Hospice Saint-Charles, les orphelinats ont peut-être constitué la seule option possible à la sortie des enfants de la Crèche ou de Lyster.

Plusieurs données, soit les occupations des parents, la présence de fratries et le statut familial, nous permettent de dépeindre la détresse plus ou moins grande des foyers dont les enfants sont placées. Les stratégies familiales élaborées en conséquence sont perceptibles lorsqu’on examine la durée du placement, qui révèle une utilisation habile de l’institution.

Le nombre de données manquantes sur les occupations des parents vivants est trop important dans les registres pour discerner une évolution chronologique[81], mais les inspecteurs les ont, certaines années, systématiquement relevées. De ces années où l’information est fournie ressort une grande majorité de journaliers, de praticiens de métiers manuels comme ceux de menuisiers ou de cordonniers et de mères en service[82]. Le secteur agricole est aussi représenté[83], car l’Hospice a accueilli des enfants de régions rurales. Sur 5571 enfants admises à l’école d’industrie pour filles, moins de dix parents à l’occupation connue ont un emploi relié à une profession libérale, comme ingénieur ou comptable. La présence d’enfants de familles plus aisées n’est pas surprenante en soi, car certaines catégories visées par la loi, comme les enfants battus ou « incontrôlables » par exemple, ne sont pas associées à la situation socio-économique de la famille. Les enfants proviennent néanmoins de milieux généralement défavorisés.

Par ailleurs, la présence de fratries représente environ 50 % des enfants admises à l’école d’industrie[84]. La plupart du temps, deux petites soeurs sont placées le même jour, mais il arrive que la deuxième membre arrive une semaine, un mois ou même un an plus tard. Nous avons retracé quelques cas où trois, quatre, cinq ou même sept enfants d’une même famille sont internées le même jour[85]. Ce phénomène est révélateur de l’influence majeure des situations familiales sur le placement.

Entre 1890 et 1950, sur une base quinquennale, les enfants orphelines des deux parents, donc livrées à elles-mêmes si la famille ne les prend pas en charge, ne représentent qu’entre 0 et 9 % de la population totale[86]. Comme l’illustre le tableau 4, 49,95 % des enfants placées à l’école d’industrie entre 1884 et 1950 possèdent leurs deux parents. Les orphelines de père ou de mère représentent quant à elles 21,71 % et 21,16 % de la population totale. Les orphelines de père ont pu être placées à l’école d’industrie parce que le principal soutien financier était absent et que la mère ne pouvait subvenir aux besoins de la famille. À l’inverse, si la mère était absente, le père pouvait faire placer l’enfant parce qu’il ne pouvait s’occuper de toute sa famille et travailler en même temps. Plus de 90 % des enfants entrées à l’Hospice avaient donc un ou deux parents et furent placées pour des motifs reliés à leur environnement familial.

L’interprétation des données disponibles sur l’état des parents vivants permet de constater que le placement est principalement dû à la pauvreté, à la désunion du couple[87], à la « mauvaise vie », à l’absence, au caractère violent ou à la mauvaise santé d’un parent. Des enfants sont aussi placées en raison de leur propre « mauvaise conduite », selon les balises légales, mais leur nombre est marginal[88]. Les trois quarts des enfants placées entre 1884 et 1914 sont détenues[89] pour une durée de trois ans[90]. Par la suite, les magistrats optent majoritairement pour des placements d’une durée d’un an, surtout pour les enfants de parents séparés. Les mandats de trois ans encore prononcés concernent des jeunes filles ayant un ou deux parent(s) malade(s).

Tableau 4

Statut familial connu des jeunes filles placées à l’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles de Québec 1884-1950 (quinquennal)

L’étude des registres entre 1884 et 1914 révèle qu’une majorité d’enfants dont la date de sortie est connue quitte l’école d’industrie avant la fin du terme[91]. Le changement noté dans la durée des mandats semble refléter une adaptation face à cette dynamique particulière, dynamique qui, par ailleurs, se perpétue et se confirme durant cette période[92]. En effet, le nombre d’enfants sorties sur demande de leurs parents demeure tout de même plus élevé que celui des enfants sorties au terme de la durée initialement décidée par le magistrat entre 1915 et 1950.

En sachant que le SP dispose de larges pouvoirs discrétionnaires dès les années 1880, ce phénomène montre que l’école d’industrie a non seulement constitué un moyen pour l’État québécois de contrôler une partie de l’espace social qu’est l’enfance orpheline et abandonnée, mais aussi une solution temporaire fiable de transition en temps de difficultés ou de situations exceptionnelles[93]. À la mort d’un parent, par exemple, ce réseau a pu servir d’exutoire temporaire, le temps pour la famille de s’organiser en étant assurée que la jeune fille bénéficierait d’une prise en charge intégrale. Dans la majorité des cas connus, un membre de la famille, proche ou éloignée, reprend ces enfants à leur sortie. Par ailleurs, dans la mesure où l’étroite association entre négligence et délinquance a fait en sorte qu’une partie de ces enfants fut placée à la réforme, on s’étonnera moins d’y retrouver aussi le même phénomène, soit une majorité de jeunes filles ayant quitté avant terme, reprise par leurs familles proche ou élargie.

L’historiographie québécoise souligne à quel point les orphelinats servirent de moins en moins aux véritables orphelins au xxe siècle et constituèrent en quelque sorte des « pensionnats pour enfants pauvres[94] » pour les parents désirant leur offrir protection, subsistance et instruction élémentaire. Or, il apparaît que l’école d’industrie présente de nombreuses similitudes avec le réseau des orphelinats. L’établissement n’a accueilli que très peu d’enfants orphelines de père et de mère. Les motifs invoqués tout au long de ces années sont similaires à ceux invoqués pour le placement des enfants à l’orphelinat, notamment celui de Chicoutimi[95]. Les deux types d’oeuvres accueillent des enfants au caractère plus « difficile[96] ». Mais surtout, l’hypothèse du pensionnat pour les pauvres, d’une solution temporaire en temps de difficultés, trouve fortement résonance dans l’utilisation de l’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles.

Si cette dernière répondit selon toute vraisemblance au désir du législateur et des élites de prévenir la délinquance juvénile et de protéger des enfants en situation précaire, en accueillant 5771 filles et 99 garçons sur 66 ans et en hébergeant jusqu’à 380 enfants en même temps durant les années 1920, elle joua aussi, parallèlement, un important rôle d’assistance aux familles. L’utilisation stratégique qu’en fit un grand nombre d’entre elles démontre qu’autant la sphère politique que la population surent mettre à profit cette institution.

Conclusion

Claudia L. quitte l’école de réforme le 6 février 1872. Elle est placée en service chez les Soeurs de la Charité d’Ottawa. Nous ne disposons que de très maigres informations sur les trajectoires des jeunes filles à leur sortie de l’Hospice Saint-Charles, les lois concernant les écoles de réforme et les écoles d’industrie ne prévoyant aucune mesure de suivi, et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens des communautés religieuses dirigeant ces institutions. Les SBP fonderont le Patronage Sainte-Geneviève en 1916 pour accueillir les anciennes de l’Hospice Saint-Charles et ainsi éviter à des enfants de douze ou quatorze ans de retourner dans la rue, tissant ainsi leur propre réseau privé d’assistance allant de la naissance (Crèche Saint-Vincent-de-Paul, fondée en 1901) à la vie adulte (Maison Sainte-Madeleine, refuge pour femmes « déchues » et en difficulté, fondée en 1850).

Les pratiques de placement de l’école de réforme et de l’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles de Québec entre 1870 et 1950 nous montrent que l’interrelation de la volonté de l’État de surveiller et de contrôler les familles ouvrières et des initiatives des acteurs en présence a permis aux deux institutions de jouer deux rôles intimement liés, un d’enfermement punitif ou préventif et un d’assistance. Ces fonctions ne sont pas uniques à cet établissement, comme en font foi les nombreuses similitudes relevées avec d’autres écoles de la province.

L’analyse de l’évolution du système mis en place révèle que l’État et les élites purent assurer un contrôle serré sur les jeunes délinquantes et sur toutes celles qu’ils pouvaient juger en voie de le devenir. Le développement de mesures non institutionnelles vint effectuer des pressions à la baisse sur le nombre d’admissions des deux écoles. L’utilisation massive de l’école d’industrie, de même que l’ajout graduel de nouveaux statuts admissibles, montrent que l’État nourrit graduellement un souci d’assurer le bien-être des enfants en difficulté tout en prévenant la délinquance juvénile.

Parallèlement à cela, au bas du spectre de la régulation sociale, les gestes des acteurs en présence nous ont permis d’interpréter différemment certaines pratiques de placement. À travers le pragmatisme des magistrats, la frontière poreuse entre répression/délinquance et prévention/négligence et la nature des motifs d’admission, l’analyse de l’école de réforme révèle qu’elle abrita plusieurs cas de protection, qu’elle prêta main-forte à des familles aux prises avec une jeune fille au comportement récalcitrant et qu’elle permit une prise en charge à certaines qui avaient été incitées à la rapine, par désespoir de cause, pour assurer la survie du ménage[97]. De même, par les initiatives des religieuses et l’utilisation stratégique des familles de Québec et d’autres régions, l’école d’industrie a pu jouer un important rôle d’aide à des tranches de la population vivant des moments difficiles. Elles purent à ce moment compter sur une roue de secours fiable de manière plus ou moins temporaire.

Certains souligneront que l’accomplissement de ce rôle s’est réalisé à travers des régimes de vie stricts et une instruction ménagère consignant le plus souvent ces jeunes filles à des rôles de servantes ou de domestiques. Mais entre la rue et le gîte, entre la faim et trois repas, l’attrait d’une prise en charge intégrale a pu pousser plusieurs parents, tuteurs, familles et responsables de sociétés de protection de l’enfance à confier les enfants sous leur responsabilité à cet établissement. Dans plusieurs cas, l’école de réforme et l’école d’industrie de l’Hospice Saint-Charles ont alors pu assister les familles de Québec.

Appendices

Note sur l'auteur

Dale Gilbert est étudiant au doctorat en histoire à l’Université Laval, sous la direction de Johanne Daigle. Il est boursier du Conseil de recherches en sciences humaines (2006-2010). Membre étudiant du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), il fait partie du comité d’édition des Actes des 12e et 13e colloques étudiants du CIEQ. Ses travaux, axés sur la ville de Québec, portent sur la vie de quartier en milieu populaire urbain au xxe siècle et sur les services sociaux à l’enfance et à la jeunesse (1850-1970). Il a récemment publié avec Johanne Daigle un article portant sur les mutations des dynamiques d’assistance sociale à Québec.

Notes

-

[1]

Cet article est inspiré du deuxième chapitre de notre mémoire de maîtrise. Nous remercions les évaluateurs de la Revue d’histoire de l’Amérique française, Johanne Daigle et nos collègues du CIEQ pour leurs précieux conseils.

-

[2]

L’école de réforme prend ce nom en 1876. Lors de l’ouverture de l’école d’industrie, l’établissement garde la même appellation.

-

[3]

Jean-Marie Fecteau, Sylvie Ménard, Véronique Strimelle et Jean Trépanier, « Une politique de l’enfance délinquante et en danger : la mise en place des écoles de réforme et d’industrie au Québec (1840-1873) », Crime, Histoire et Société, 2,1 (1998) : 75-110. Pour l’Ontario, voir entre autres Paul W. Bennett, « Turning Bad Boys Into Citizens : The Reforming Impulse of Toronto’s Industrial Schools Movement, 1883 to the 1920s », Ontario History, 78,3 (1986) : 209-232 ; et Charlotte Neff, « The Ontario Industrial School Act of 1874 », Revue canadienne de droit familial, 12,1 (1994) : 171-208.

-

[4]

Bibliothèque de l’Assemblée nationale (BAN), 1er rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1870, 2.

-

[5]

Nous retenons ici comme définition de la déviance celle des sociologues Spector et Kitsuse, qui soutiennent qu’elle est un espace social arbitraire construit par un individu, un groupe ou une société afin d’asseoir son contrôle ou d’imposer son système de valeur et de normes. Malcolm Spector et John I. Kitsuse, Constructing Social Problems (Menlo Park, Cummings, 1977), 60.

-

[6]

Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey, dir., La régulation sociale entre l’acteur et l’institution. Pour une problématique historique de l’interaction. (Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005), 3.

-

[7]

Sylvie Ménard et Véronique Strimelle, « Enfant sujet, enfant objet ? L’enfant comme enjeu des nouvelles politiques pénales au Québec, de la seconde moitié du xixe siècle au début du xxe siècle », Lien social et politique – RIAC, 44 (automne 2000) : 89-99.

-

[8]

Sylvie Ménard, L’Institut Saint-Antoine et la problématique de réforme des garçons délinquants au Québec (1873-1909), thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 1998, 304 p. ; Tamara Myers, Caught. Montreal’s Modern Girls and the Law, 1869-1945 (Toronto, University of Toronto Press, 2006), 345 p. ; Véronique Strimelle, La gestion de la déviance des filles et les institutions du Bon-Pasteur à Montréal (1869-1912), thèse de doctorat (criminologie), Université de Montréal, 1998, 268 p. Pour le versant protestant, voir Prue Rains, « La justice des mineurs et The Boy’s Farm : 1909-1968 », Criminologie, 18,1 (1985) : 103-127.

-

[9]

Les écoles d’industrie ont été intégrées à l’analyse de la déviance. Par exemple, Strimelle traite de l’école d’industrie catholique de Montréal dans sa thèse sur la gestion de ce phénomène parce qu’elle la définit comme « … toute conduite ou toute situation qui sort des cadres admis par la société », ce qui inclut des enfants jugés en danger. V. Strimelle, La gestion de la déviance…, op. cit., 44.

-

[10]

L’assistance est considérée dans ce texte comme le phénomène d’aide et de secours aux individus en difficulté, matérialisé dans ces écoles par une prise en charge que nous pouvons qualifier d’intégrale.

-

[11]

Louise Bienvenue, « Pierres grises et mauvaise conscience. Essai historiographique sur le rôle de l’Église catholique dans l’assistance au Québec », SCHEC/Études d’histoire religieuse, 69 (2003) : 10-17. Aucun chercheur n’a à ce jour tenté d’appliquer sur ce type d’institutions la thèse de Ferretti sur le rôle de vecteurs de modernisation du champ social de certains acteurs au sein de l’Église catholique. Les archives institutionnelles laissent pourtant croire qu’il y eut une action concertée des communautés religieuses dirigeant des écoles de réforme et des écoles d’industrie dans les années 1940 afin de tenter d’améliorer le réseau. Lucia Ferretti, « Charles-Édouard Bourgeois, prêtre trifluvien et les origines diocésaines de l’État-providence au Québec (1930-1960) », Nouvelles pratiques sociales, 14,1 (juin 2001) : 169-182 ; L. Ferretti et Karl-Xavier Thomas, « Montée de l’État-providence et transformations du soutien laïc aux oeuvres d’assistance catholiques : Trois-Rivières, 1921-1965 », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 110,4 (2003) : 171-184.

-

[12]

T. Myers, Caught…, op. cit. et V. Strimelle, La gestion de la déviance…, op. cit.

-

[13]

Jean-Marie Fecteau, « L’enfermement comme panacée. Sur l’institutionnalisation de l’assistance au Québec, 1840-1921 », dans Pedro Fraile, dir., Modelar para Gobernar/Régulation et Gouvernance. Le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada. Une perspective historique (Barcelone, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 2001), 190.

-

[14]

Il poursuit aussi l’autre objectif de contribuer au vaste chantier qu’est présentement l’étude des services sociaux à l’enfance et à la jeunesse à Québec. Ces travaux s’effectuent dans le cadre du projet de recherche du Centre Interuniversitaire d’Études Québécoises (CIEQ), « La ville de Québec comme laboratoire sociohistorique. L’enfance et l’entrée dans la vie adulte, 1850-1950 ». Voir, entre autres, Johanne Daigle et Dale Gilbert, « Un modèle d’économie sociale mixte : la dynamique des services sociaux à l’enfance dans la ville de Québec, 1850-1950 », Recherches sociographiques, XLIX,1 (mars 2008) : 113-147.

-

[15]

La communauté porte officiellement le nom de « Servantes du Coeur Immaculé de Marie », mais l’usage populaire a consacré l’appellation « Soeurs du Bon-Pasteur ». Cette communauté fondée à Québec est distincte des Soeurs du Bon-Pasteur d’Angers qui ont dirigé l’école de réforme et l’école d’industrie du Bon-Pasteur de Montréal (1870-1950).

-

[16]

On y retrouve le nom, l’âge, le lieu de résidence, les dates d’entrée et de sortie, le statut de l’individu ou des parents et la destination à la sortie.

-

[17]

Les données chiffrées furent utilisées avec parcimonie, leur fiabilité étant souvent douteuse. Les catégories souffrent souvent d’un manque de clarté sur leur contenu réel. Par exemple, le nombre d’enfants présents semble parfois inclure les prévenus (individus en attente d’un jugement), parfois non, ce qui crée de grandes fluctuations plutôt anormales sur de très courtes périodes. De plus, la reprise des calculs révèle de nombreuses erreurs.

-

[18]

Certains étaient proches des cercles catholiques, notamment Louis Léon Lesieur Desaulniers, qui fut le chef de ce département d’inspection pendant une longue période de temps. J.-M. Fecteau et al., « Une politique de l’enfance… », loc. cit., 97, et le 27e rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1896, 7.

-

[19]

La plupart du temps, c’est un des parents, un membre de la famille, le tuteur, le maire, le curé ou le directeur d’une institution de charité ou d’un organisme de protection et de bien-être de l’enfance qui amène l’enfant devant la Cour. Dans le cas d’un enfant « réfractaire » ou « incontrôlable », c’est le père, beau-père, tuteur ou directeur de l’institution qui a le pouvoir d’amener l’enfant devant le magistrat.

-

[20]

Pour alléger le texte, nous n’utiliserons que le terme « magistrat ».

-

[21]

S.Q. 1869, chapitre 17, article 16.

-

[22]

S.Q. 1869, chapitre 17, article 16 et chapitre 18, article 15.

-

[23]

En 1886 pour les écoles d’industrie et en 1892 pour les écoles de réforme, tous les jugements de la Cour menant au placement devront être envoyés au SP, qui aura le pouvoir de les annuler ou de les accepter. Il devra avoir en sa possession une preuve complète et des témoignages explicites, sous peine du refus du placement. Le nombre de cas soumis et le peu de temps accordé à leur étude limiteront le nombre d’admissions. Outre cette clause, le SP acquiert le droit d’ordonner la sortie d’un enfant d’un établissement à tout moment. Étant investies de tels pouvoirs, les SBP, comme d’autres congrégations dans la même situation, lui référeront tout ceux désirant faire placer un ou des enfants. Elles se font rapidement avertir de cesser cette pratique, le Bureau du Secrétaire étant inondé de demandes. Archives des Soeurs du Bon-Pasteur de Québec (ABPQ), fonds Résidence Saint-Charles, 300-05A-21. Supérieure locale Soeur Saint-Denis, 1896-1898. Lettre de l’Assistant secrétaire provincial Joseph Blouin à la révérende Soeur directrice de l’école d’industrie, 3 mars 1896 ; S.Q. 1886, chapitre 29, article 2 et S.Q. 1892, chapitre 27, article 1.

-

[24]

S.Q. 1869, chapitre 17, articles 9 et 25 et chapitre 18, articles 5 et 11.

-

[25]

La pension mensuelle ne couvre pas selon nous toutes les charges ; tout au plus elle assure des éléments essentiels comme la nourriture et l’habillement. Le chauffage et l’entretien du bâtiment, les fournitures scolaires ou les soins de santé sont en grande partie à la charge des administrateurs. Tout retard dans le paiement des pensions se fait lourdement sentir. Le recours à la charité privée fut ainsi nécessaire tout au long de l’existence du réseau. Afin de donner une idée, la pension mensuelle versée à l’Hospice Saint-Charles pour chaque enfant placée sur jugement d’un magistrat est de 5,50 $ en 1870, de 6,50 $ en 1915, de 10,83 $ en 1921 et de 27,38 $ en 1949. ABPQ, fonds Hospice Saint-Charles. Recherches de Soeur Dionne. Dossier III Finances (1870-1959).

-

[26]

Mariana Valverde, « The Mixed Social Economy as a Canadian Tradition », Studies in Political Economy, 47 (été 1995) : 44-48.

-

[27]

Cet orphelinat déménage dans le quartier Saint-Jean-Baptiste en 1834 après la fusion des Dames charitables avec la Société d’éducation. La nouvelle Société des dames charitables de la cité de Québec dirige cet établissement jusqu’au moment où l’affluence dépasse ses capacités. Les Soeurs de la Charité (SCQ) prennent l’oeuvre en main en 1849. Elle prend le nom d’orphelinat d’Youville en février 1893.

-

[28]

Trois incendies majeurs déciment aussi les quartiers populaires en 1845, en 1866 et en 1889, laissant jusqu’au tiers de la population sans abri.

-

[29]

À ce titre, il est possible de consulter le mémoire de Mélanie Julien, La scolarisation différentielle en milieu urbain en voie d’industrialisation : le cas de la ville de Québec au tournant du xxe siècle, mémoire de maîtrise (sociologie), Université Laval, 2005, 168 p.

-

[30]

Mathieu Gagné, Des enfants pour Saturne ? : les inégalités sociales des nourrissons canadiens-français face à la mortalité infantile en 1900 à Québec, mémoire de maîtrise (sociologie), Université Laval, 2005, 46-47 ; Émile Nadeau, « Promenade mélancolique à travers les cimetières de Québec », Le Bulletin Médical, 17 (1915-1916) : 275-299 ; et Rose-Hélène René, L’oeuvre de la Goutte de Lait à Québec en 1947, mémoire de maîtrise (service social), Université Laval, 1948, 63.

-

[31]

Paul Larocque, La condition socio-économique des travailleurs de la Ville de Québec (1896-1914), mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, 1970, 142-147.

-

[32]

Cette crise donnera lieu à un des épisodes les plus sombres de l’histoire de la ville en la matière, celui des Cove Fields, sur les Plaines d’Abraham. Chantal Charron, La crise du logement à Québec et le village des « Cove Fields » : ghettoïsation de la misère et stratégie de survie sur les Plaines d’Abraham (1945-1951), mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2003, 180 p.

-

[33]

Les investissements réalisés sont essentiellement concentrés sur les travaux d’infrastructures : tramways, électrification, amélioration des routes, etc.

-

[34]

Certaines d’entre elles ont accueilli des enfants anglo-catholiques ou anglo-protestants, mais en nombre infime. Les communautés irlandaise catholique [St. Brigid’s Home (1856-aujourd’hui]) et protestante (notamment le Ladie’s Protestant Home (1859-1989)) de Québec fondent des institutions qui leur sont propres dans lesquelles se côtoient plusieurs types de clientèles : enfants, vieillards, malades, etc.

-

[35]

ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05A-12. École de réforme et reconnaissance de l’Institution, 1870-1964. Lettre et sceau du Secrétaire provincial. Reconnaissance de l’école de réforme.

-

[36]

Tous les quartiers et les secteurs (Charlesbourg, Beauport, Sillery, Ancienne-Lorette) de l’agglomération québécoise furent aussi représentés. ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05B-18. École de réforme – Registres. 1870-1921 et 05B-19. École d’industrie : listes, rapports au gouvernement 1890-1922. 1884-1950.

-

[37]

En 1944, les autorités gouvernementales caressent le projet d’ouvrir une école de réforme pour garçons dans cet établissement, mais il ne se concrétisera pas. L’analyse de cette institution, qui abrita donc un orphelinat et une école d’industrie, serait d’un intérêt capital pour la compréhension des dynamiques d’institutionnalisation des enfants en besoin de protection.

-

[38]

Céline Jalbert, Présence d’avenir au coeur du monde depuis 150 ans (Québec, Les Servantes du Coeur Immaculé de Marie dites Soeurs du Bon-Pasteur de Québec, 1999), 58.

-

[39]

S.Q. 1869, chapitre 18, article 7. Cet article ne spécifie que l’âge maximum, mais Trépanier explique que selon la Common Law, tout enfant de moins de sept ans ne peut être tenu responsable d’actes criminels. Jean Trépanier, Résumé des lois pertinentes aux institutions pour mineurs au Québec 1846-1915 (Montréal, Université de Montréal – Centre International de Criminologie comparée, 1996), 26.

-

[40]

Entre 1890 et 1892, les enfants sourds, muets et sourds-muets qui ne sont pas « aliénés » font également partie des catégories admissibles.

-

[41]

Elle montre aussi, par l’effet de vases communicants qu’elle permet, un souci de protection non négligeable. Le gouvernement fédéral, seul législateur en matière criminelle, permet de soustraire de jeunes délinquants au statut particulier du processus de redressement pour les diriger vers des institutions pour enfants en danger ou en besoin de protection. Jean Trépanier et Françoise Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse. Aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance (Ottawa/Montréal, Presses de l’Université d’Ottawa/Presses de l’Université de Montréal, 1995), 43-44.

-

[42]

BAN, 14e rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1883, 106.

-

[43]

Entre 1917 et 1921, il n’y a pas d’admission. De même, les détails des accusations ne sont fournis dans le registre qu’à partir de novembre 1886.

-

[44]

ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05B-18. École de réforme – Registres. 1870-1921.

-

[45]

On en retrouve aussi à l’école de réforme pour filles du Bon-Pasteur de Montréal et à celle pour garçons de Montréal. V. Strimelle, La gestion de la déviance…, op. cit. 205 et Sylvie Ménard, Des enfants sous surveillance. La rééducation des jeunes délinquants au Québec (1840-1950) (Montréal, VLB, 2003), 118-119. Les cas retracés à l’école de réforme pour garçons sont aussi dus à l’absence d’une école d’industrie pour garçons à Montréal. L’institution accueillit donc temporairement les enfants orphelins et abandonnés normalement destinés à l’école d’industrie. La présence problématique de ces enfants avec les jeunes délinquants et les coûts importants de fonctionnement inciteront le gouvernement québécois à agir. L’ouverture d’une école de réforme et une d’industrie pour garçons à Lévis en 1883, à l’Hospice Saint-Joseph, y est directement reliée. Voir Archives des Soeurs de la Charité de Québec (ASCQ), fonds Institut Saint-Joseph-de-la-Délivrance, L018/D, 01.7. Institut Saint-Joseph de la Délivrance. Annales dactylographiées. Vol. 1 — 1870-1913. H-01-01. Boîte 12 ; BAN, 10e rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1879, 42.

-

[46]

La limite maximale légale pour l’admission en école d’industrie est de douze ans entre 1887 et 1894 et de quatorze ans après 1894.

-

[47]

ABPQ, fonds Hospice Saint-Charles. L’école de réforme (1870). L’Hospice Saint-Charles (1876) Résumé de Soeur Dionne.

-

[48]

ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05A-02. Annales. Volume 1 – 1870-1911.

-

[49]

Id.

-

[50]

Renée Joyal, « L’Acte concernant les écoles d’industrie (1869) : une mesure de prophylaxie sociale dans un Québec en voie d’urbanisation », Revue d’histoire de l’Amérique française, 50,2 (automne 1996) : 239.

-

[51]

Ibid., 238.

-

[52]

Pour une analyse de la déviance féminine et de sa gestion à plus large échelle, voir T. Myers, Criminal Women and Bad Girls. Regulation and Punishment in Montreal, 1890-1930, thèse de doctorat (histoire), Université McGill, 1995, 318 p. ; et Carolyn Strange, Toronto’s Girl Problem. The Perils and Pleasures of the City, 1880-1930 (Toronto, University of Toronto Press, 1995), 300 p.

-

[53]

En 1900, les inspecteurs et les dirigeantes témoignent du fait, en parlant des actes d’accusation, que les filles de la réforme « ne sont pas pires » que celles de l’école d’industrie, et que les cas d’admission « ont à peu près le même caractère dans les deux écoles ». Pour reprendre les mots de l’inspecteur en chef Desaulniers, les deux ne forment qu’« une seule institution ». Les archives révèlent qu’en 1918, les sujets difficiles de plus de quatorze ans sont envoyées ailleurs et qu’ainsi les délinquantes de Saint-Charles sont « sur le même pied » que les autres filles de l’établissement, ce qui explique en partie la fermeture de la réforme trois ans plus tard. Notons aussi que les clientèles de l’Hospice sont traitées pratiquement de la même façon. BAN, 31e rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1900, 164 ; ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05B-28. Inspecteur scolaire, rapports et visites. 1904-1938 ; 1891-1962. Rapport de la supérieure à Monsieur Woods, inspecteurs des prisons et asiles et B., novembre 1918. Le lecteur intéressé aux régimes de vie et de formation de l’Hospice Saint-Charles pourra consulter le mémoire de maîtrise de l’auteur. Dale Gilbert, Dynamiques de l’institutionnalisation de l’enfance délinquante et en besoin de protection : le cas des écoles de réforme et d’industrie de l’Hospice Saint-Charles de Québec, 1870-1950, mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, 2006, 151 p.

-

[54]

T. Myers, Caught…, op. cit., 141. Odem, aux États-Unis, a aussi démontré l’utilisation par les familles de la justice juvénile pour discipliner leurs jeunes filles. Mary E. Odem, Delinquent Daughters : Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995), 5.

-

[55]

S. Ménard, Des enfants sous surveillance…, op. cit., 115.

-

[56]

ABPQ, fonds Résidence Saint-Charles, 300-05B-18. École de réforme – Registres. 1870-1921.

-

[57]

Ibid. La jeune vagabonde placée pour sept ans n’y restera que quatre, la petite sans asile placée pour six, qu’une seule. Outre celles étant sorties prématurément, 29,41 % sont parties à la date prévue et 26,72 %, après. La plupart des jeunes filles « insubordonnées » ont été reprises seulement à la fin de leur terme de détention.

-

[58]

S. Ménard, Des enfants sous surveillance…, op. cit., 105.

-

[59]

Comme en font foi les rapports des inspecteurs, les annales et la correspondance de la communauté. Par ailleurs, ces difficultés reliées au plafond se retrouvent ailleurs, comme à l’école d’industrie pour filles de l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance.

-

[60]

Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain, 1 : – De la Confédération à la crise (1867-1929) (Montréal, Boréal Compact, 1989), 98-99.

-

[61]

BAN, 14e rapport des inspecteurs des prisons et asiles, etc., 1883, 108.

-

[62]

Tout comme à la principale école de réforme du Québec, à Montréal. S. Ménard, Des enfants sous surveillance…, op. cit., 110. Les écoles de réforme pour filles du Québec souffrent toutes de cette sous-utilisation. Cette situation est semblable en Belgique et en France. Strimelle suppose qu’elles mobilisent moins l’attention que les garçons. Voir V. Strimelle, La gestion de la déviance…, op. cit., 202.

-

[63]

Entre 1921 et 1943, il n’y aura pas d’école de réforme pour filles dans la région de Québec. Les Soeurs demanderont d’annuler la décision de 1921 pour éviter le déménagement des filles hors de leur milieu d’origine, sans succès. Dans une volonté d’optimiser les coûts de fonctionnement du système, le gouvernement décide d’envoyer tous les enfants à l’école de réforme pour filles de Montréal. Ironiquement, c’est son encombrement qui mènera l’État à demander avec insistance aux SBP, réticentes, d’ouvrir une nouvelle institution. La Maison Notre-Dame-de-la-Garde sera fondée en 1943. Elle sera alors indépendante de l’Hospice Saint-Charles et sera située dans un autre bâtiment, à Cap-Rouge.

-

[64]

P. Rains, « La justice des mineurs… », loc. cit., 103-127. La solution des autorités pour résoudre la baisse des moyens financiers reliée à cette chute d’effectifs fut la hausse du nombre de pensionnaires admis, ce qui fut peut-être le cas à Saint-Charles. L’état physique déplorable des sources sur la question ne permet pas de vérifier.

-

[65]

Sylvie Ménard, « Les Églises et la prise en charge de l’enfance au Québec : le cas des institutions d’enfermement pour les jeunes délinquants ou en danger », SCHEC, Études d’histoire religieuse, 69 (2003) : 77.

-

[66]

S. Ménard et V. Strimelle, « Enfant sujet… », loc. cit., 95.

-

[67]

Les anglophones ne représentent que 15,7 % de la population en 1900. Albert Jobin, La petite histoire de Québec (Québec, Institut Saint-Jean-Bosco, 1948), 129.

-

[68]

T. Myers, Caught…, op. cit., 29-32.

-

[69]

Citons parmi eux l’Oeuvre Notre-Dame-du-Bon-Conseil, fondée en 1920 dans le quartier Saint-Roch.

-

[70]

Étant donné le peu d’information à leur sujet, ces garçons ne font pas partie de l’analyse de l’école d’industrie.

-

[71]

Renée Joyal, « L’évolution des modes de contrôle de l’autorité parentale et son impact sur les relations entre parents et enfants dans la société québécoise », Revue internationale d’études canadiennes (hiver 1993) : 76. Numéro hors-série.

-

[72]